第4课 唐朝的中外文化交流 同步练习(含解析)

文档属性

| 名称 | 第4课 唐朝的中外文化交流 同步练习(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-02-02 21:21:06 | ||

图片预览

文档简介

第一单元第4课唐朝的中外文化交流

一、选择题

1.隋唐时,我国统一的多民族国家得到空前的发展。下列不属于反映唐朝民族关系融治的诗句是

A.“唐风洋溢奈良城” B.“车书本一家”

C.“和同为一家” D.“回鹘衣装回鹘马”

2.唐朝时中国同天竺交往频繁,最杰出的使者是( )

A.鉴真 B.玄奘

C.戒贤 D.戒日王

3.假如你要了解7世纪中亚、印度半岛的历史、地理情况,最合适的参考资料是

A.《汉书》

B.《马可波罗行纪》

C.《史记》

D.《大唐西域记》

4.玄奘回国后,以其亲身见闻写成的著作是

A.《西游记》 B.《桂苑笔耕》 C.《老子》 D.《大唐西域记》

5.我们想要了解7世纪时中亚、印度半岛以及我国新疆地区的历史状况,可以阅读

A.《资治通鉴》 B.《大唐西域记》 C.《西游记》 D.《史记》

6.唐朝时期同新罗交往频繁,下列有关史实叙述不正确的有

A.新罗物产居唐朝进口首位 B.在唐朝的外国留学生中,新罗人最少

C.新罗仿照唐朝,采用科举制选拔官吏 D.朝鲜音乐传入中国,广泛流行于民间

7.白居易诗作《登观音台望城》中写道:“百千家似围棋局,十二街如种菜畦。”诗句主要主要描述的是唐朝都城长安

A.规模宏伟 B.街道宽敞 C.商业繁荣 D.布局严整

8.十九大上我党提出“不忘初心,砥砺前行”。我国历史上的玄奘高僧也曾不忘初心,克服千难万险,最终“西行”成功。玄奘高僧“西行”的作用是

A.开辟了丝绸之路 B.加强了边疆管理

C.扩大了唐朝疆域 D.促进了文化传播

9.日本援华物资上的“山川异域风月同天”这八个字的背后是中日两国一衣带水、深厚的人文渊源。唐开成三年(838年),日本僧人圆仁来到今南通如东的国清寺。此后他走遍半个中国,研学佛法,受到朝廷及地方州县的热情接待。这说明了唐朝

A.重视中外文化交流 B.中外贸易往来频繁

C.实行开明民族政策 D.社会生活丰富多彩

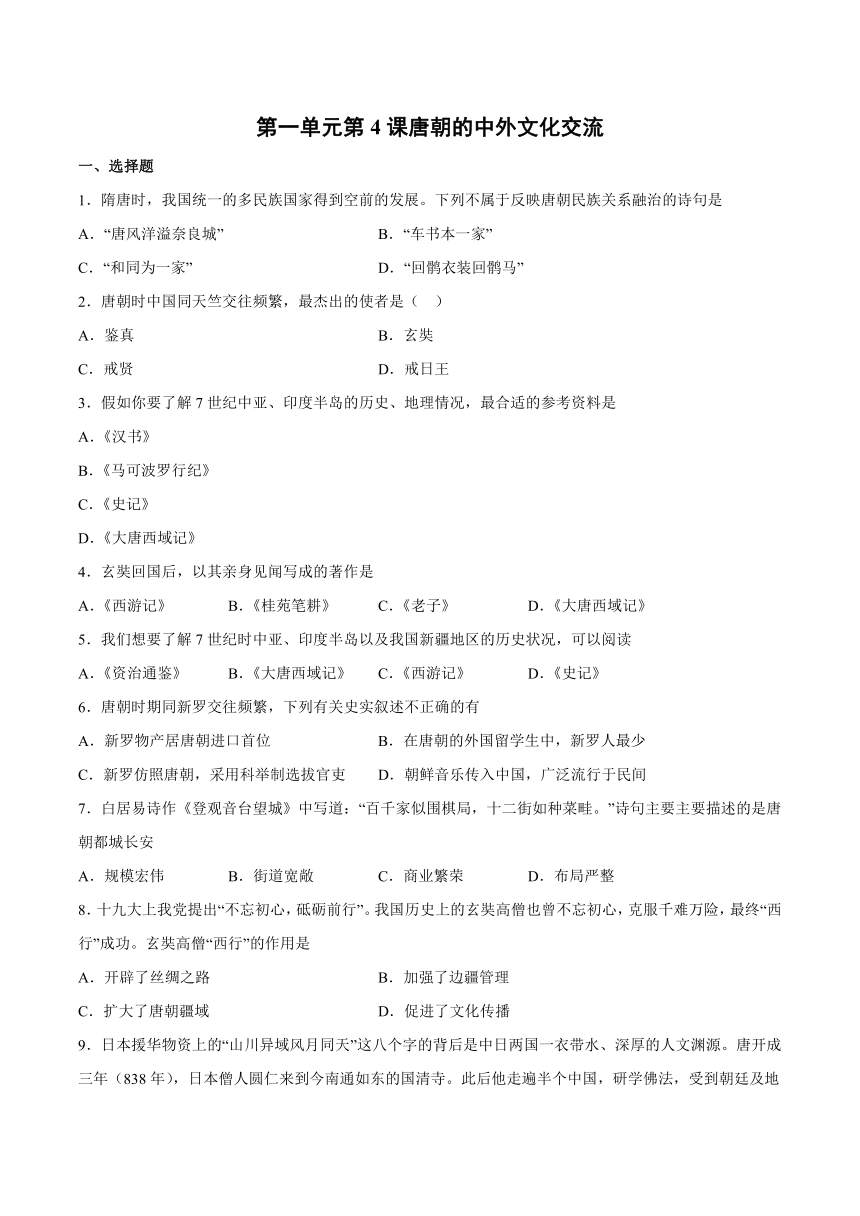

10.下图是大唐某位僧人至国外寻求佛法的路线图。他不畏艰险,历经磨难,将大量佛经带回长安,为中国佛教的发展作出重大贡献。这一事件被称为( )

A.玄奘西行 B.鉴真东渡 C.文成公主入藏 D.郑和下西洋

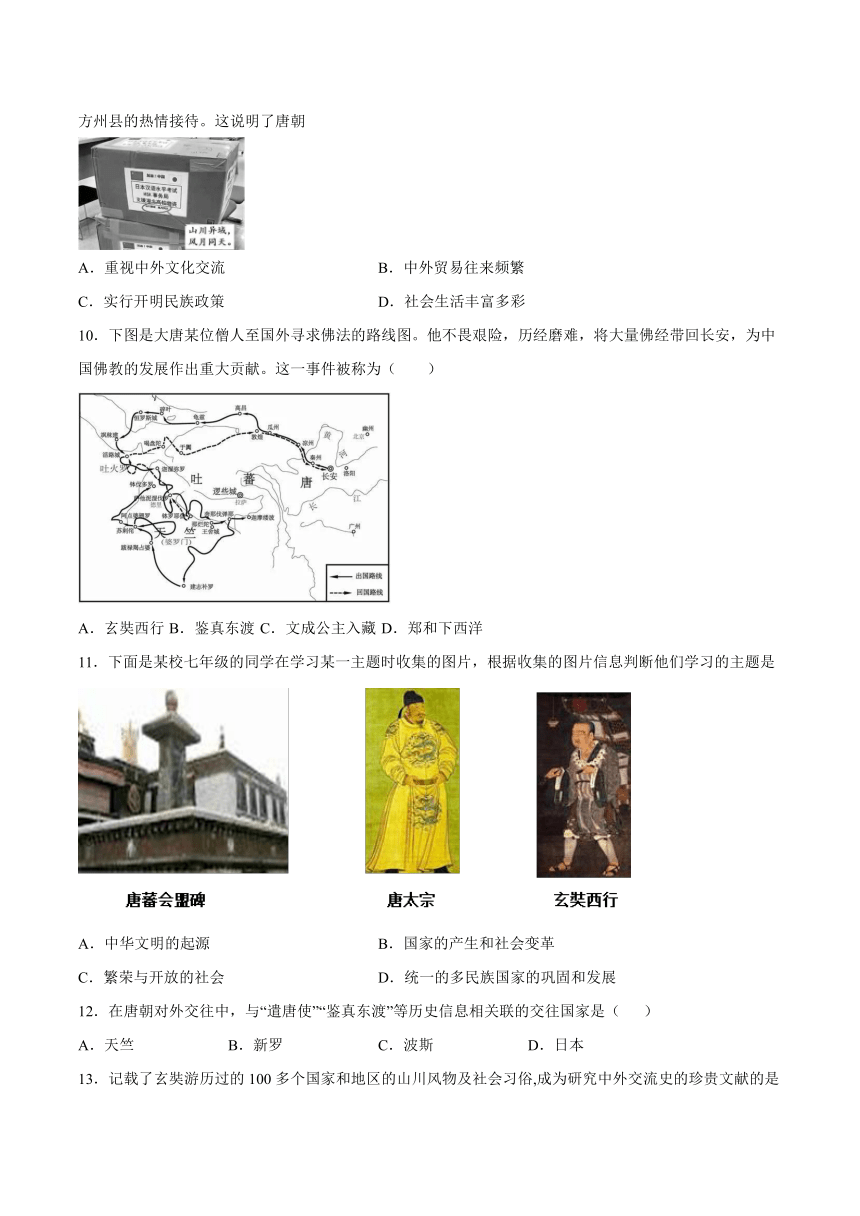

11.下面是某校七年级的同学在学习某一主题时收集的图片,根据收集的图片信息判断他们学习的主题是

A.中华文明的起源 B.国家的产生和社会变革

C.繁荣与开放的社会 D.统一的多民族国家的巩固和发展

12.在唐朝对外交往中,与“遣唐使”“鉴真东渡”等历史信息相关联的交往国家是( )

A.天竺 B.新罗 C.波斯 D.日本

13.记载了玄奘游历过的100多个国家和地区的山川风物及社会习俗,成为研究中外交流史的珍贵文献的是

A.《史记》 B.《旧唐书》 C.《桂苑笔耕》 D.《大唐西域记》

14.八年级小华同学开展了以“中华文明和世界文明的相互影响”为主题的研究性学习,以下人物活动不能列入“中华文明对世界文明的影响”栏目的是

A.张骞出西域

B.鉴真东渡

C.遣唐使来华

D.文成公主入藏

二、简答题

15.和谐是人类永恒的追求,隋唐时期的各种制度和政策,对于我们今天的和谐社会建设依然有很多可借鉴的地方。

步骤一走进历史,了解社会和谐

(1)社会经济的和谐:请举出这一时期出现的两个治世局面。

(2)君主与大臣的和谐:请举出这一时期出现的一对相处融洽的君臣。

(3)民族与民族的和谐:请举出唐朝与周边少数民族和谐相处的一个典型事例。

(4)社会制度的和谐:请举出这一时期开创的一个有利于人才参政的制度。

(5)人与自然的和谐:请举出这一时期开通的一个至今仍在发挥作用的水利工程。

(6)国家与国家的和谐;请举出唐朝时对外交往的一个事例。

步骤二关注现实,为创建和谐社会献计献策

(7)结合所学知识,你认为如何才能构建和谐社会,实现国家的长治久安。

16.请根据提示写出相对应的内容

(1)隋朝大运河的中心——

(2)唐朝时中国政治、经济和文化交往的中心——

(3)唐朝时闻名中外的瓷器是——

17.构建和谐社会,是人们的共同理想和愿望,是中国梦的重要组成部分。我国隋唐时期的许多制度和政策,就蕴含着丰富的和谐元素。

步骤一走进历史,了解社会和谐

(1)社会经济的和谐:请说出唐玄宗时期出现的盛世局面的名称。

(2)国家与国家的和谐:请举出唐朝与周边国家友好交往的两个典型事例。

(3)人与自然的和请:请举出这一时期开通的一项至今仍在发挥作用的重要工程。

步骤二反思历史,认识不和谐的音符请根据提示,举出两个不和谐的历史现象

(4)因暴政而导致亡国的君主。

(5)写出导致唐朝由盛转衰的历史事件。

三、综合题

18.阅读下列材料,回答问题

材料一 唐太宗说:“自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一。”

材料二

材料三 中国古代曾积极同世界各国交流;汉朝有这样一条路,沿着这条路,东方的丝织品及冶铁等技术相继传至欧洲,西方的汗血马、音乐等也纷纷东来;唐朝有这样一群人,他们历经艰难把域外文化带入唐土,又矢志不渝把唐朝文化传播四方

(1)材料一体现了唐朝怎样的民族政策?

(2)材料二中的两幅图片反映的是汉藏民族之间那一段历史佳话?

(3)材料三体现了文明交流的哪些形式?请列举“这一群人”的相关史实两例予以说明。

(4)据材料三的史实,请你谈谈对进一步繁荣发展中华文明的启示。

19.阅读材料,完成下列要求。

材料一唐太宗和唐玄宗前期的统治政策比较

唐太宗 唐玄宗

政治 勤于政事,善于用人,虚心纳谏 重用贤能,整顿吏治

经济 减轻人民的劳役负担,鼓励发展农业生产 发展经济,改革税制

文化 增加科举考试科目,鼓励士人报考 注重文教,编修经典

——摘编自岑仲勉在《隋唐史》

材料二唐代扬州是大江南北水陆交通的枢纽。自安史之乱起,北人大批南下,扬州人口急剧增加。手工业的发展为市场提供了丰富的物质,很多外地甚至外国产品也源源而来,遂形成国际性经济都会。由于人口增加和工商业活动的集中,市民及工商业者很多都“侵衢(街)造宅”,结果在扬州活官河两岸出现了“十里长街市井连的繁华商业街,夜市也随之兴盛起来。

——摘编自李廷先《唐代扬州工商业的发展》

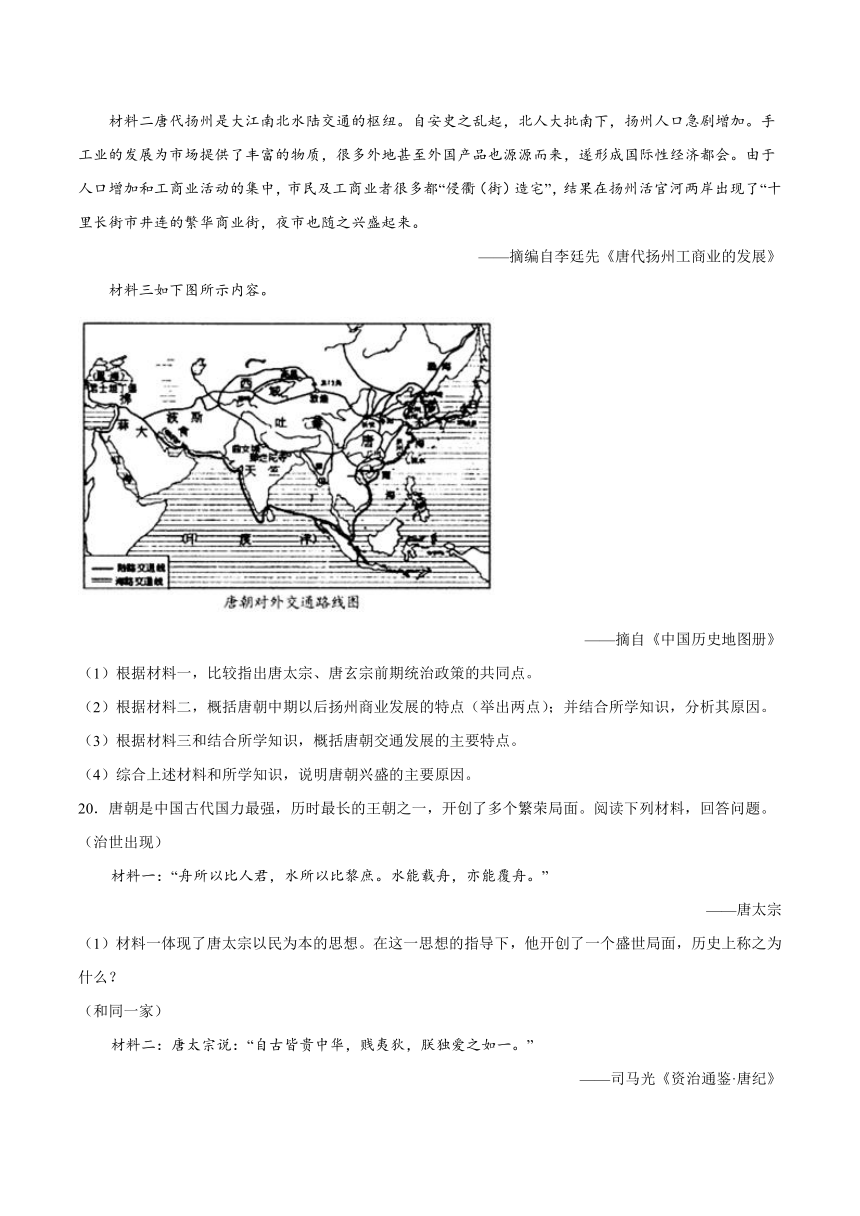

材料三如下图所示内容。

——摘自《中国历史地图册》

(1)根据材料一,比较指出唐太宗、唐玄宗前期统治政策的共同点。

(2)根据材料二,概括唐朝中期以后扬州商业发展的特点(举出两点);并结合所学知识,分析其原因。

(3)根据材料三和结合所学知识,概括唐朝交通发展的主要特点。

(4)综合上述材料和所学知识,说明唐朝兴盛的主要原因。

20.唐朝是中国古代国力最强,历时最长的王朝之一,开创了多个繁荣局面。阅读下列材料,回答问题。

(治世出现)

材料一:“舟所以比人君,水所以比黎庶。水能载舟,亦能覆舟。”

——唐太宗

(1)材料一体现了唐太宗以民为本的思想。在这一思想的指导下,他开创了一个盛世局面,历史上称之为什么?

(和同一家)

材料二:唐太宗说:“自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一。”

——司马光《资治通鉴·唐纪》

(2)材料二体现了唐朝实行什么样的民族政策?

材料三:唐朝采用了送婚和亲来巩固和发展民族友好。李世民在位的二十二年中,嫁给少数民族上层人士的唐公主、宗室皇帝之女就有六人。

——赵昌《略论贞观时期的民族政策》

(3)上图见证的是汉藏之间哪一历史事件?

(对外交流)

材料四:玄奘,在贞观年间冒着生命危险西行学经求法,孤征沙漠,独步雪山历时17年,独行五万里……在天竺期间,他极力宣扬我国文化…

(4)据玄奘口述,由弟子记录成一部书,记载了他游历100多个国家和地区的山川风物及社会习俗,是研究中外交流史的珍贵文献。这部书的名称是什么?

(5)根据上述所有材料并结合所学知识,分析唐朝兴盛的原因有哪些?(至少两点)

参考答案

1.A

【详解】

“东渡扶桑弘律学 唐风洋溢奈良城”说的是唐高代僧鉴真大师东渡日本弘法,是中日的文化交流。“车书本一家”是指渤海在政治上接受唐的封号和官职,成为唐廷藩臣,此后历世请王继位都经唐廷的册立。“和同为一家”是指金城公主入藏后吐蕃和唐朝的民族友好关系的体现;“回鹘衣装回鹘马”是指穿着回鹘人的衣服,骑着回鹘人的马,说明回鹘文化深入唐朝上层,成为上层人士的时尚。说明了回鹘与唐朝民族关系融洽。故选A项。

2.B

【详解】

试题分析:本题主要考查学生对唐朝对外友好往来的准确识记。依据已学知识可知,隋唐时期,中国同天竺交往密切,贞观年间,玄奘从长安出发,历经艰险,前往天竺,求取真经,故选B。

3.D

【详解】

贞观后期,玄奘回到长安,他以亲身见闻写成《大唐西域记》,成为研究中亚、印度半岛以及我国新疆地区历史和佛学的重要典籍。贞观统治时期是7世纪,故D符合题意,ABC不符合题意。故选D。

4.D

【详解】

依据所学可知,玄奘回国后,以其亲身见闻写成的著作是《大唐西域记》,成为研究中亚、印度半岛以及我国新疆地区历史和佛学的重要典籍。D项符合题意,故此题选D。

5.B

【详解】

依据所学可知,7世纪时属于我国历史上的隋唐时期,唐朝时期高僧玄奘西行天竺取经,回国后根据其亲身游历的见闻写成的《大唐西域记》一书,成为研究中亚、印度半岛以及我国新疆地区的历史状况的重要典籍,B正确;《资治通鉴》是北宋司马光主持编写的编年体通史著作,叙述了我国历史上从战国到五代时期1300多年的历史,不符合题意,A排除;《西游记》是明朝吴承恩根据玄奘西行的故事编写的神话小说,不具有史学价值,C排除;《史记》是西汉司马迁编写的纪传体通史著作,叙述了从传说中的黄帝时代到汉武帝时期的历史,不符合题意,D排除。故选B。

6.B

【详解】

在唐朝的外国留学生中,新罗人并不是最少的,B符合题意;唐朝时,与新罗关系友好,交流频繁,唐朝进口物产,新罗据首位,A排除;新罗仿唐制建立了政治制度,采用科举制选拔官吏,C排除;朝鲜音乐传入中国,广泛流行民间,D排除。故选择B。

7.D

【详解】

根据材料“百千家似围棋局,十二街如种菜畦”可知是对长安城的描述。根据所学知识可知,长安城街道整齐,布局严整,排水设施齐全,内分为坊和市,市坊分开,坊是居民住宅区,市为繁华的商业区,故选D;ABC与题干内容不符,排除。

8.D

【详解】

依据所学可知,唐朝时,中国与天竺交往频繁,玄奘西游天竺取经,他在天竺遍访有名的佛教寺院,并在佛学最高学府那烂陀寺游学,成为著名的佛学大师。贞观后期,玄奘携带大量佛经回到长安,他专心翻译佛经,还以亲身见闻由弟子写成《大唐西域记》一书,是研究中亚、印度半岛以及我国新疆地区历史和佛学的重要典籍,促进了中印文化的交流与传播,所以D项符合题意;综上所述ABC三项均与玄奘“西行”无关,排除。故选D。

9.A

【详解】

依据题干信息“唐开成三年(838年),日本僧人圆仁来到今南通如东的国清寺。此后他走遍半个中国,研学佛法,受到朝廷及地方州县的热情接待”可知,材料说明了唐朝重视中外文化交流。唐朝时期,中国和日本的交流非常频繁。为了学习中国的先进文化,日本派遣使节到中国,称为“遣唐使”。跟随使节来华的还有留学生和留学僧等,题干反映的正是日本僧人到中国研学佛法,所以A项符合题意;BD项在题干中未体现出来,排除;C项指唐朝与国内少数民族的关系,排除。故选A。

10.A

【详解】

依据题干的图片信息,结合所学知识可知,唐太宗时期,玄奘西游天竺,他不畏艰险,历经磨难,将大量佛经带回长安,为中国佛教的发展作出重大贡献,A符合题意;鉴真东渡是去日本,与题干图片路线不相符,B不符合题意;文成公主入藏是与少数民族之间的友好往来,C不符合题意;郑和下西洋是明朝时期的事件,D不符合题意;故选A。

11.C

【详解】

试题分析:此题为图片选择题,考查学生识图与归纳能力。从给出的三幅图片看,都与唐朝有关。图片涉及了民族关系、对外交往和政治历史人物。据题意可判断所收集图片的信息主题为繁荣与开放的社会唐朝。选项中C符合题意,故选C。

12.D

【详解】

依据所学可知,唐朝时期,中国与日本的交流非常频繁。为了学习中国的先进文化,日本派遣使节到中国,当时称为“遣唐使”。唐玄宗时,鉴真应日本僧人邀请,东渡日本,至第六次才成功。他在日本十年,辛勤不懈地传播唐朝的文化,为中日文化交流作出了卓越的贡献,所以与“遣唐使”“鉴真东渡”等历史信息相关联的交往国家是日本,D项符合题意;而ABC三项均不符合题意,排除。故选D。

13.D

【详解】

依据所学可知:玄奘在印度精修佛法后,携带大量佛经回到长安,此后主持译经工作,为中国佛教的发展作出重大贡献。根据他的口述,由弟子记录成书的《大唐西域记》,记载了他游历过的100多个国家和地区的山川风物及社会习俗,是研究中外交流史的珍贵文献。故D符合题意;《史记》是我国第一本纪传体通史,记录从黄帝到汉武帝时期的历史,故排除A;《旧唐书》,"二十四史"之一,成书于后晋开运二年(945年),署名后晋刘昫等撰,实为后晋赵莹主持编修。故排除B;《桂苑笔耕》是韩国9世纪作家崔致远所作的著作之一,故排除C。综上故选D。

14.D

【详解】

依据所学可知,文成公主嫁给吐蕃赞普促进了唐朝与吐蕃的经济文化交流;密切了唐朝与吐蕃的友好关系;保持了和平环境,使人民生活安康,不属于中外文明交流,故D符合题意。张骞出西域、鉴真东渡、遣唐使来华属于中外文化交流,故排除ABC。故此题选D。

15.(1)贞观之治;开元盛世(2)魏征;唐太宗(3)唐太宗把文成公主嫁给松赞干布。(4)科举制

(5)隋朝大运河(6)鉴真东渡或玄奘西行(7)言之有理即可

【详解】

(1)依据所学知识可知,唐太宗统治时期,政治比较清明,经济发展较快,国力逐步加强。历史称当时的统治为“贞观之治”。 唐玄宗统治前期,政治清明,经济空前繁荣,仓库充实,人口明显增加,唐朝进入全盛时期,历史上称为“开元盛世”。

(2)依据所学知识可知,唐太宗非常注意重用贤才和虚心纳谏,魏征前后向他进谏二百多次,是最著名的谏臣。唐太宗和魏征堪称古君臣关系和谐相处的典范。

(3)依据所学知识可知,唐太宗实行开明的民族政策。在对待生活在青藏高原上的吐蕃人,唐政府采取了和亲的策略,唐太宗把文成公主嫁给松赞干布。唐中宗把金城公主嫁给尺带珠丹,唐蕃“和同为一家”。

(4)依据所学知识可知,隋唐时期,创立了以分科考试的方式来选拔人才的制度,称为科举制。科举制有利于打破特权垄断,扩大官吏人才的来源,提高官员文化素质。

(5)依据所学知识可知,为巩固隋朝对全国的统治,加强南北交通,公元605年,隋炀帝征发民工几百万,利用了天然河道和旧有渠道,开通了以东都洛阳为中心,北起涿郡(北京),南到余杭(杭州)的大运河。历朝对运河不断疏浚、改造,使它至今仍发挥着贯通南北交通的作用。

(6)依据所学知识可知,唐朝实行开放的对外政策。如日本派遣唐使来唐朝学习;鉴真东渡日本传播中国文化;玄奘西游天竺,求取佛经精义等。

(7)构建和谐社会,实现国家的长治久安需要做到:国家应该创造人与人公平竞争的机会;国家要注意培养人才,重用人才;大力加强民主与法制建设;人与人之间应该互相尊重,彼此信任等。

16.(1)洛阳(2)长安(3)唐三彩

【详解】

(1)依据课本所学可知,为了加强南北交通,巩固隋王朝对全国的统治。隋炀帝利用已有的经济实力,政府几百万人,从605年起,陆续开凿了一条贯通南北的大运河。大运河以洛阳为中心,北抵涿郡,南至余杭。

(2)依据课本所学可知,唐朝的商业十分繁荣,水陆交通发达,贸易往来频繁,出现了一些繁华的大都市。都城长安规模宏伟,布局严整对称,街道宽敞整齐,商业繁荣,既是当时中国政治、经济和文化交往的中心,也是一座国际性的大都会。

(3)依据课本所学可知,唐朝的手工业发展到很高水平。陶瓷器生产水平也很高,唐三彩闻名中外,造型精美,色彩亮丽。

17.(1)“开元盛世”(2)鉴真东渡日本传播中国文化;玄奘西行天竺,求取佛经。(其他答案,符合题意也可)(3)大运河(4)隋炀帝(5)安史之乱

【详解】

(1)根据所学知识可知,唐玄宗即位后,任用姚崇等人当宰相,重视地方吏治,还注意节俭。使开元年间政治清明,经济空前繁荣,仓库充实,人口增加,唐朝进入全盛时期,唐玄宗前期的年号叫开元,史称“开元盛世”。

(2)①根据所学知识可知,在唐朝与日本的文化交流中,最有影响的人物是鉴真。他是扬州大明寺的高僧,接受日本僧人的邀请东渡日本,前5次都因种种原因没有成功,辛劳过度而双目失明。但鉴真仍矢志不渝,继续进行第6次东渡,终于在754年抵达日本。他在日本传授佛经,还传播中国的医药、文学、书法、建筑、绘画等,为中日文化交流作出了卓越的贡献。②根据所学知识可知,贞观初年,高僧玄奘从长安出发,沿丝绸之路西行前往天竺取经,不畏艰险,历经磨难,经过4年的长途跋涉到达天竺。根据他的口述,由弟子记录成书的《大唐西域记》,记载了他游历过的100多个国家和地区的山川风物及社会习俗,成为研究中亚、印度半岛以及我国新疆地区历史和佛学的重要典籍,是研究中外交流史的珍贵文献。

(3)根据所学知识可知,为了加强南北交通,巩固隋王朝对全国的统治,隋炀帝利用已有的经济实力,征发几百万人,从605年起,陆续开凿了一条贯通南北的大运河。大运河的开通,加强了南北地区政治、经济和文化交流,至今黄河以南的航段仍在使用。

(4)根据所学知识可知,隋炀帝的残暴统治,使人民忍无可忍,终于导致大规模的农民起义。在起义军的打击下,隋朝的统治面临瓦解。618年,隋炀帝在江都被叛军杀死,盛极—时的隋朝随之灭亡。

(5)根据所学知识可知,755年,安禄山借口朝廷出现奸臣,和部将史思明一起发动叛乱,史称“安史之乱”。安史叛军接连内乱,最终于763年被平定。持续八年之久的安史之乱,对社会经济造成极大的破坏,尤其是北方地区遭到浩劫。唐朝的国势从此由盛转衰,各种矛盾越来越尖锐。

18.(1)开明的民族政策(2)文成公主入藏

(3)形式:引进来、走出去;相关史实:玄奘西行天竺取经,带回大量的佛学经典,鉴真东渡日本传播佛经,还传播中国的医药、文学、建筑、绘画等。

(4)我们要尊重各国文化独特性,传承民族文化;坚持对外开放,吸收不同文明,弘扬和传播中华文化等。

【详解】

(1)据材料一“自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一”可知,材料一体现了唐太宗比较开明的民族政策。

(2)据材料二图片“公主接见赞晋使者”、“公主辞别唐太宗入藏”结合所学知识可知,材料二反映的是文成公主入藏,唐太宗时期,吐蕃赞普松赞干布多次向唐朝求婚,唐太宗把文成公主嫁给他,文成公主入吐蕃,密切了唐蕃经济文化交流,增进了汉藏之间的友好关系。

(3)由“东方的丝织品及冶铁等技术相继传至欧洲,西方的汗血马、音乐等也纷纷东来”可以看出文明交流的两种形式是走出去、引进来。根据“唐朝有这样一群人,他们历经艰难把域外文化带入唐土,又矢志不渝把唐朝文化传播四方”结合所学知识可知,贞观年间,为求取佛法,玄奘西行天竺,历时17年,带回大量佛学经典,并以沿途经历写成《大唐西域记》一书,是我国第一个系统地把天竺佛教、历史、地理、风土人情等记录下来并介绍到中国的人。为中印中友好往来作出了杰出贡献。唐玄宗时,鉴真为弘扬佛法,六次东渡,终达日本,不但弘扬了佛法,还把中国的医药、文学、建筑、书法、绘画等技术知识介绍到日本,对中日文化交流做出了杰出贡献。

(4)本题是开放性题目,言之有理即可,如对进一步繁荣发展中华文明的启示是我们要尊重各国文化独特性,传承民族文化;坚持对外开放,吸收不同文明,弘扬和传播中华文化等。

19.(1)共同点:善于用人、重视经济发展、完善科举制等。

(2)特点:坊市制度受到冲击(或打破坊市界限);商业时间限制被打破,出现了夜市;商品丰富;成为国际性经济都会。(举出两点即可)

原因:地理位置优越(水陆交通发达);江南经济开发;海外贸易;工商业发展等。(答出其中任意二点即可)

(3)特点:陆路、水路、海路交通发达;形成了几个交通中心。

(4)原因:国家统一、社会稳定;经济繁荣、文化灿烂;民族交往密切;任用贤仁;实行对外开放,长安成为当时的国际大都会等。

【详解】

(1)根据材料一“唐太宗勤于政事,善于用人,虚心纳谏,减轻人民的劳役负担,鼓励发展农业生产,增加科举考试科目,鼓励士人报考。唐玄宗,重用贤能,整顿吏治,发展经济,改革税制,注重文教,编修经典”,结合所学知识可知,唐太宗、唐玄宗前期统治政策的共同点是善于用人、重视经济发展、完善科举制等。

(2)根据材料二“唐代扬州是大江南北水陆交通的枢纽……扬州人口急剧增加。手工业的发展为市场提供了丰富的物质,很多外地甚至外国产品也源源而来,遂形成国际性经济都会。由于人口增加和工商业活动的集中”,“夜市也随之兴盛起来”;结合所学知识可知,唐朝中期以后扬州商业发展的特点商品丰富;成为国际性经济都会;出现了夜市。由“唐代扬州是大江南北水陆交通的枢纽,”“很多外地甚至外国产品也源源而来,”可知其原因是地理位置优越(水陆交通发达);江南经济开发;海外贸易等。

(3)根据材料三“唐朝对外交通路线图”,结合所学知识可知,唐朝交通发展的主要特点海上交通得到拓展(鉴真东渡);丝绸之路也在继续(玄奘西行);水陆并重,形成了几个交通中心。

(4)结合所学知识可知,唐朝兴盛的主要原因国家统一;经济繁荣;文化昌盛;民族交bai往密切;实行对外开放;长安成为当时的国际大都会等。

20.(1)贞观之治(2)开明(3)文成公主嫁给松赞干布 (4)《大唐西域记》

(5)轻徭薄赋,减轻人民负担;改善民生;注重人才的选拔、任用和考核或作用贤才;对外开放;工具创新;统治者励精图治;政治清明;国家统一;社会安定;民族关系融洽等。(任答两点即可)

【详解】

(1)结合所学知识可知,唐太宗李世民在位期间年号是贞观,他开创的盛世局面被称为“贞观之治”。

(2)依据材料,唐太宗对少数民族和汉族的态度是一样的,反映了他开明的民族政策。

(3)依据图片内容“公主辞别唐太宗入藏”并结合所学知识可知,图片反应的是文成公主入藏,嫁给松赞干布的历史事件。

(4)结合所学知识可知,玄奘回到长安后,主持译经工作,据他的口述,弟子记录成《大唐西域记》。

(5)结合所学知识可知,大唐兴盛的原因有:注重人才的选拔、任用和考核或作用贤才;吸取隋亡的教训,轻徭薄赋;国家统一,社会安定;民族关系融洽等。

一、选择题

1.隋唐时,我国统一的多民族国家得到空前的发展。下列不属于反映唐朝民族关系融治的诗句是

A.“唐风洋溢奈良城” B.“车书本一家”

C.“和同为一家” D.“回鹘衣装回鹘马”

2.唐朝时中国同天竺交往频繁,最杰出的使者是( )

A.鉴真 B.玄奘

C.戒贤 D.戒日王

3.假如你要了解7世纪中亚、印度半岛的历史、地理情况,最合适的参考资料是

A.《汉书》

B.《马可波罗行纪》

C.《史记》

D.《大唐西域记》

4.玄奘回国后,以其亲身见闻写成的著作是

A.《西游记》 B.《桂苑笔耕》 C.《老子》 D.《大唐西域记》

5.我们想要了解7世纪时中亚、印度半岛以及我国新疆地区的历史状况,可以阅读

A.《资治通鉴》 B.《大唐西域记》 C.《西游记》 D.《史记》

6.唐朝时期同新罗交往频繁,下列有关史实叙述不正确的有

A.新罗物产居唐朝进口首位 B.在唐朝的外国留学生中,新罗人最少

C.新罗仿照唐朝,采用科举制选拔官吏 D.朝鲜音乐传入中国,广泛流行于民间

7.白居易诗作《登观音台望城》中写道:“百千家似围棋局,十二街如种菜畦。”诗句主要主要描述的是唐朝都城长安

A.规模宏伟 B.街道宽敞 C.商业繁荣 D.布局严整

8.十九大上我党提出“不忘初心,砥砺前行”。我国历史上的玄奘高僧也曾不忘初心,克服千难万险,最终“西行”成功。玄奘高僧“西行”的作用是

A.开辟了丝绸之路 B.加强了边疆管理

C.扩大了唐朝疆域 D.促进了文化传播

9.日本援华物资上的“山川异域风月同天”这八个字的背后是中日两国一衣带水、深厚的人文渊源。唐开成三年(838年),日本僧人圆仁来到今南通如东的国清寺。此后他走遍半个中国,研学佛法,受到朝廷及地方州县的热情接待。这说明了唐朝

A.重视中外文化交流 B.中外贸易往来频繁

C.实行开明民族政策 D.社会生活丰富多彩

10.下图是大唐某位僧人至国外寻求佛法的路线图。他不畏艰险,历经磨难,将大量佛经带回长安,为中国佛教的发展作出重大贡献。这一事件被称为( )

A.玄奘西行 B.鉴真东渡 C.文成公主入藏 D.郑和下西洋

11.下面是某校七年级的同学在学习某一主题时收集的图片,根据收集的图片信息判断他们学习的主题是

A.中华文明的起源 B.国家的产生和社会变革

C.繁荣与开放的社会 D.统一的多民族国家的巩固和发展

12.在唐朝对外交往中,与“遣唐使”“鉴真东渡”等历史信息相关联的交往国家是( )

A.天竺 B.新罗 C.波斯 D.日本

13.记载了玄奘游历过的100多个国家和地区的山川风物及社会习俗,成为研究中外交流史的珍贵文献的是

A.《史记》 B.《旧唐书》 C.《桂苑笔耕》 D.《大唐西域记》

14.八年级小华同学开展了以“中华文明和世界文明的相互影响”为主题的研究性学习,以下人物活动不能列入“中华文明对世界文明的影响”栏目的是

A.张骞出西域

B.鉴真东渡

C.遣唐使来华

D.文成公主入藏

二、简答题

15.和谐是人类永恒的追求,隋唐时期的各种制度和政策,对于我们今天的和谐社会建设依然有很多可借鉴的地方。

步骤一走进历史,了解社会和谐

(1)社会经济的和谐:请举出这一时期出现的两个治世局面。

(2)君主与大臣的和谐:请举出这一时期出现的一对相处融洽的君臣。

(3)民族与民族的和谐:请举出唐朝与周边少数民族和谐相处的一个典型事例。

(4)社会制度的和谐:请举出这一时期开创的一个有利于人才参政的制度。

(5)人与自然的和谐:请举出这一时期开通的一个至今仍在发挥作用的水利工程。

(6)国家与国家的和谐;请举出唐朝时对外交往的一个事例。

步骤二关注现实,为创建和谐社会献计献策

(7)结合所学知识,你认为如何才能构建和谐社会,实现国家的长治久安。

16.请根据提示写出相对应的内容

(1)隋朝大运河的中心——

(2)唐朝时中国政治、经济和文化交往的中心——

(3)唐朝时闻名中外的瓷器是——

17.构建和谐社会,是人们的共同理想和愿望,是中国梦的重要组成部分。我国隋唐时期的许多制度和政策,就蕴含着丰富的和谐元素。

步骤一走进历史,了解社会和谐

(1)社会经济的和谐:请说出唐玄宗时期出现的盛世局面的名称。

(2)国家与国家的和谐:请举出唐朝与周边国家友好交往的两个典型事例。

(3)人与自然的和请:请举出这一时期开通的一项至今仍在发挥作用的重要工程。

步骤二反思历史,认识不和谐的音符请根据提示,举出两个不和谐的历史现象

(4)因暴政而导致亡国的君主。

(5)写出导致唐朝由盛转衰的历史事件。

三、综合题

18.阅读下列材料,回答问题

材料一 唐太宗说:“自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一。”

材料二

材料三 中国古代曾积极同世界各国交流;汉朝有这样一条路,沿着这条路,东方的丝织品及冶铁等技术相继传至欧洲,西方的汗血马、音乐等也纷纷东来;唐朝有这样一群人,他们历经艰难把域外文化带入唐土,又矢志不渝把唐朝文化传播四方

(1)材料一体现了唐朝怎样的民族政策?

(2)材料二中的两幅图片反映的是汉藏民族之间那一段历史佳话?

(3)材料三体现了文明交流的哪些形式?请列举“这一群人”的相关史实两例予以说明。

(4)据材料三的史实,请你谈谈对进一步繁荣发展中华文明的启示。

19.阅读材料,完成下列要求。

材料一唐太宗和唐玄宗前期的统治政策比较

唐太宗 唐玄宗

政治 勤于政事,善于用人,虚心纳谏 重用贤能,整顿吏治

经济 减轻人民的劳役负担,鼓励发展农业生产 发展经济,改革税制

文化 增加科举考试科目,鼓励士人报考 注重文教,编修经典

——摘编自岑仲勉在《隋唐史》

材料二唐代扬州是大江南北水陆交通的枢纽。自安史之乱起,北人大批南下,扬州人口急剧增加。手工业的发展为市场提供了丰富的物质,很多外地甚至外国产品也源源而来,遂形成国际性经济都会。由于人口增加和工商业活动的集中,市民及工商业者很多都“侵衢(街)造宅”,结果在扬州活官河两岸出现了“十里长街市井连的繁华商业街,夜市也随之兴盛起来。

——摘编自李廷先《唐代扬州工商业的发展》

材料三如下图所示内容。

——摘自《中国历史地图册》

(1)根据材料一,比较指出唐太宗、唐玄宗前期统治政策的共同点。

(2)根据材料二,概括唐朝中期以后扬州商业发展的特点(举出两点);并结合所学知识,分析其原因。

(3)根据材料三和结合所学知识,概括唐朝交通发展的主要特点。

(4)综合上述材料和所学知识,说明唐朝兴盛的主要原因。

20.唐朝是中国古代国力最强,历时最长的王朝之一,开创了多个繁荣局面。阅读下列材料,回答问题。

(治世出现)

材料一:“舟所以比人君,水所以比黎庶。水能载舟,亦能覆舟。”

——唐太宗

(1)材料一体现了唐太宗以民为本的思想。在这一思想的指导下,他开创了一个盛世局面,历史上称之为什么?

(和同一家)

材料二:唐太宗说:“自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一。”

——司马光《资治通鉴·唐纪》

(2)材料二体现了唐朝实行什么样的民族政策?

材料三:唐朝采用了送婚和亲来巩固和发展民族友好。李世民在位的二十二年中,嫁给少数民族上层人士的唐公主、宗室皇帝之女就有六人。

——赵昌《略论贞观时期的民族政策》

(3)上图见证的是汉藏之间哪一历史事件?

(对外交流)

材料四:玄奘,在贞观年间冒着生命危险西行学经求法,孤征沙漠,独步雪山历时17年,独行五万里……在天竺期间,他极力宣扬我国文化…

(4)据玄奘口述,由弟子记录成一部书,记载了他游历100多个国家和地区的山川风物及社会习俗,是研究中外交流史的珍贵文献。这部书的名称是什么?

(5)根据上述所有材料并结合所学知识,分析唐朝兴盛的原因有哪些?(至少两点)

参考答案

1.A

【详解】

“东渡扶桑弘律学 唐风洋溢奈良城”说的是唐高代僧鉴真大师东渡日本弘法,是中日的文化交流。“车书本一家”是指渤海在政治上接受唐的封号和官职,成为唐廷藩臣,此后历世请王继位都经唐廷的册立。“和同为一家”是指金城公主入藏后吐蕃和唐朝的民族友好关系的体现;“回鹘衣装回鹘马”是指穿着回鹘人的衣服,骑着回鹘人的马,说明回鹘文化深入唐朝上层,成为上层人士的时尚。说明了回鹘与唐朝民族关系融洽。故选A项。

2.B

【详解】

试题分析:本题主要考查学生对唐朝对外友好往来的准确识记。依据已学知识可知,隋唐时期,中国同天竺交往密切,贞观年间,玄奘从长安出发,历经艰险,前往天竺,求取真经,故选B。

3.D

【详解】

贞观后期,玄奘回到长安,他以亲身见闻写成《大唐西域记》,成为研究中亚、印度半岛以及我国新疆地区历史和佛学的重要典籍。贞观统治时期是7世纪,故D符合题意,ABC不符合题意。故选D。

4.D

【详解】

依据所学可知,玄奘回国后,以其亲身见闻写成的著作是《大唐西域记》,成为研究中亚、印度半岛以及我国新疆地区历史和佛学的重要典籍。D项符合题意,故此题选D。

5.B

【详解】

依据所学可知,7世纪时属于我国历史上的隋唐时期,唐朝时期高僧玄奘西行天竺取经,回国后根据其亲身游历的见闻写成的《大唐西域记》一书,成为研究中亚、印度半岛以及我国新疆地区的历史状况的重要典籍,B正确;《资治通鉴》是北宋司马光主持编写的编年体通史著作,叙述了我国历史上从战国到五代时期1300多年的历史,不符合题意,A排除;《西游记》是明朝吴承恩根据玄奘西行的故事编写的神话小说,不具有史学价值,C排除;《史记》是西汉司马迁编写的纪传体通史著作,叙述了从传说中的黄帝时代到汉武帝时期的历史,不符合题意,D排除。故选B。

6.B

【详解】

在唐朝的外国留学生中,新罗人并不是最少的,B符合题意;唐朝时,与新罗关系友好,交流频繁,唐朝进口物产,新罗据首位,A排除;新罗仿唐制建立了政治制度,采用科举制选拔官吏,C排除;朝鲜音乐传入中国,广泛流行民间,D排除。故选择B。

7.D

【详解】

根据材料“百千家似围棋局,十二街如种菜畦”可知是对长安城的描述。根据所学知识可知,长安城街道整齐,布局严整,排水设施齐全,内分为坊和市,市坊分开,坊是居民住宅区,市为繁华的商业区,故选D;ABC与题干内容不符,排除。

8.D

【详解】

依据所学可知,唐朝时,中国与天竺交往频繁,玄奘西游天竺取经,他在天竺遍访有名的佛教寺院,并在佛学最高学府那烂陀寺游学,成为著名的佛学大师。贞观后期,玄奘携带大量佛经回到长安,他专心翻译佛经,还以亲身见闻由弟子写成《大唐西域记》一书,是研究中亚、印度半岛以及我国新疆地区历史和佛学的重要典籍,促进了中印文化的交流与传播,所以D项符合题意;综上所述ABC三项均与玄奘“西行”无关,排除。故选D。

9.A

【详解】

依据题干信息“唐开成三年(838年),日本僧人圆仁来到今南通如东的国清寺。此后他走遍半个中国,研学佛法,受到朝廷及地方州县的热情接待”可知,材料说明了唐朝重视中外文化交流。唐朝时期,中国和日本的交流非常频繁。为了学习中国的先进文化,日本派遣使节到中国,称为“遣唐使”。跟随使节来华的还有留学生和留学僧等,题干反映的正是日本僧人到中国研学佛法,所以A项符合题意;BD项在题干中未体现出来,排除;C项指唐朝与国内少数民族的关系,排除。故选A。

10.A

【详解】

依据题干的图片信息,结合所学知识可知,唐太宗时期,玄奘西游天竺,他不畏艰险,历经磨难,将大量佛经带回长安,为中国佛教的发展作出重大贡献,A符合题意;鉴真东渡是去日本,与题干图片路线不相符,B不符合题意;文成公主入藏是与少数民族之间的友好往来,C不符合题意;郑和下西洋是明朝时期的事件,D不符合题意;故选A。

11.C

【详解】

试题分析:此题为图片选择题,考查学生识图与归纳能力。从给出的三幅图片看,都与唐朝有关。图片涉及了民族关系、对外交往和政治历史人物。据题意可判断所收集图片的信息主题为繁荣与开放的社会唐朝。选项中C符合题意,故选C。

12.D

【详解】

依据所学可知,唐朝时期,中国与日本的交流非常频繁。为了学习中国的先进文化,日本派遣使节到中国,当时称为“遣唐使”。唐玄宗时,鉴真应日本僧人邀请,东渡日本,至第六次才成功。他在日本十年,辛勤不懈地传播唐朝的文化,为中日文化交流作出了卓越的贡献,所以与“遣唐使”“鉴真东渡”等历史信息相关联的交往国家是日本,D项符合题意;而ABC三项均不符合题意,排除。故选D。

13.D

【详解】

依据所学可知:玄奘在印度精修佛法后,携带大量佛经回到长安,此后主持译经工作,为中国佛教的发展作出重大贡献。根据他的口述,由弟子记录成书的《大唐西域记》,记载了他游历过的100多个国家和地区的山川风物及社会习俗,是研究中外交流史的珍贵文献。故D符合题意;《史记》是我国第一本纪传体通史,记录从黄帝到汉武帝时期的历史,故排除A;《旧唐书》,"二十四史"之一,成书于后晋开运二年(945年),署名后晋刘昫等撰,实为后晋赵莹主持编修。故排除B;《桂苑笔耕》是韩国9世纪作家崔致远所作的著作之一,故排除C。综上故选D。

14.D

【详解】

依据所学可知,文成公主嫁给吐蕃赞普促进了唐朝与吐蕃的经济文化交流;密切了唐朝与吐蕃的友好关系;保持了和平环境,使人民生活安康,不属于中外文明交流,故D符合题意。张骞出西域、鉴真东渡、遣唐使来华属于中外文化交流,故排除ABC。故此题选D。

15.(1)贞观之治;开元盛世(2)魏征;唐太宗(3)唐太宗把文成公主嫁给松赞干布。(4)科举制

(5)隋朝大运河(6)鉴真东渡或玄奘西行(7)言之有理即可

【详解】

(1)依据所学知识可知,唐太宗统治时期,政治比较清明,经济发展较快,国力逐步加强。历史称当时的统治为“贞观之治”。 唐玄宗统治前期,政治清明,经济空前繁荣,仓库充实,人口明显增加,唐朝进入全盛时期,历史上称为“开元盛世”。

(2)依据所学知识可知,唐太宗非常注意重用贤才和虚心纳谏,魏征前后向他进谏二百多次,是最著名的谏臣。唐太宗和魏征堪称古君臣关系和谐相处的典范。

(3)依据所学知识可知,唐太宗实行开明的民族政策。在对待生活在青藏高原上的吐蕃人,唐政府采取了和亲的策略,唐太宗把文成公主嫁给松赞干布。唐中宗把金城公主嫁给尺带珠丹,唐蕃“和同为一家”。

(4)依据所学知识可知,隋唐时期,创立了以分科考试的方式来选拔人才的制度,称为科举制。科举制有利于打破特权垄断,扩大官吏人才的来源,提高官员文化素质。

(5)依据所学知识可知,为巩固隋朝对全国的统治,加强南北交通,公元605年,隋炀帝征发民工几百万,利用了天然河道和旧有渠道,开通了以东都洛阳为中心,北起涿郡(北京),南到余杭(杭州)的大运河。历朝对运河不断疏浚、改造,使它至今仍发挥着贯通南北交通的作用。

(6)依据所学知识可知,唐朝实行开放的对外政策。如日本派遣唐使来唐朝学习;鉴真东渡日本传播中国文化;玄奘西游天竺,求取佛经精义等。

(7)构建和谐社会,实现国家的长治久安需要做到:国家应该创造人与人公平竞争的机会;国家要注意培养人才,重用人才;大力加强民主与法制建设;人与人之间应该互相尊重,彼此信任等。

16.(1)洛阳(2)长安(3)唐三彩

【详解】

(1)依据课本所学可知,为了加强南北交通,巩固隋王朝对全国的统治。隋炀帝利用已有的经济实力,政府几百万人,从605年起,陆续开凿了一条贯通南北的大运河。大运河以洛阳为中心,北抵涿郡,南至余杭。

(2)依据课本所学可知,唐朝的商业十分繁荣,水陆交通发达,贸易往来频繁,出现了一些繁华的大都市。都城长安规模宏伟,布局严整对称,街道宽敞整齐,商业繁荣,既是当时中国政治、经济和文化交往的中心,也是一座国际性的大都会。

(3)依据课本所学可知,唐朝的手工业发展到很高水平。陶瓷器生产水平也很高,唐三彩闻名中外,造型精美,色彩亮丽。

17.(1)“开元盛世”(2)鉴真东渡日本传播中国文化;玄奘西行天竺,求取佛经。(其他答案,符合题意也可)(3)大运河(4)隋炀帝(5)安史之乱

【详解】

(1)根据所学知识可知,唐玄宗即位后,任用姚崇等人当宰相,重视地方吏治,还注意节俭。使开元年间政治清明,经济空前繁荣,仓库充实,人口增加,唐朝进入全盛时期,唐玄宗前期的年号叫开元,史称“开元盛世”。

(2)①根据所学知识可知,在唐朝与日本的文化交流中,最有影响的人物是鉴真。他是扬州大明寺的高僧,接受日本僧人的邀请东渡日本,前5次都因种种原因没有成功,辛劳过度而双目失明。但鉴真仍矢志不渝,继续进行第6次东渡,终于在754年抵达日本。他在日本传授佛经,还传播中国的医药、文学、书法、建筑、绘画等,为中日文化交流作出了卓越的贡献。②根据所学知识可知,贞观初年,高僧玄奘从长安出发,沿丝绸之路西行前往天竺取经,不畏艰险,历经磨难,经过4年的长途跋涉到达天竺。根据他的口述,由弟子记录成书的《大唐西域记》,记载了他游历过的100多个国家和地区的山川风物及社会习俗,成为研究中亚、印度半岛以及我国新疆地区历史和佛学的重要典籍,是研究中外交流史的珍贵文献。

(3)根据所学知识可知,为了加强南北交通,巩固隋王朝对全国的统治,隋炀帝利用已有的经济实力,征发几百万人,从605年起,陆续开凿了一条贯通南北的大运河。大运河的开通,加强了南北地区政治、经济和文化交流,至今黄河以南的航段仍在使用。

(4)根据所学知识可知,隋炀帝的残暴统治,使人民忍无可忍,终于导致大规模的农民起义。在起义军的打击下,隋朝的统治面临瓦解。618年,隋炀帝在江都被叛军杀死,盛极—时的隋朝随之灭亡。

(5)根据所学知识可知,755年,安禄山借口朝廷出现奸臣,和部将史思明一起发动叛乱,史称“安史之乱”。安史叛军接连内乱,最终于763年被平定。持续八年之久的安史之乱,对社会经济造成极大的破坏,尤其是北方地区遭到浩劫。唐朝的国势从此由盛转衰,各种矛盾越来越尖锐。

18.(1)开明的民族政策(2)文成公主入藏

(3)形式:引进来、走出去;相关史实:玄奘西行天竺取经,带回大量的佛学经典,鉴真东渡日本传播佛经,还传播中国的医药、文学、建筑、绘画等。

(4)我们要尊重各国文化独特性,传承民族文化;坚持对外开放,吸收不同文明,弘扬和传播中华文化等。

【详解】

(1)据材料一“自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一”可知,材料一体现了唐太宗比较开明的民族政策。

(2)据材料二图片“公主接见赞晋使者”、“公主辞别唐太宗入藏”结合所学知识可知,材料二反映的是文成公主入藏,唐太宗时期,吐蕃赞普松赞干布多次向唐朝求婚,唐太宗把文成公主嫁给他,文成公主入吐蕃,密切了唐蕃经济文化交流,增进了汉藏之间的友好关系。

(3)由“东方的丝织品及冶铁等技术相继传至欧洲,西方的汗血马、音乐等也纷纷东来”可以看出文明交流的两种形式是走出去、引进来。根据“唐朝有这样一群人,他们历经艰难把域外文化带入唐土,又矢志不渝把唐朝文化传播四方”结合所学知识可知,贞观年间,为求取佛法,玄奘西行天竺,历时17年,带回大量佛学经典,并以沿途经历写成《大唐西域记》一书,是我国第一个系统地把天竺佛教、历史、地理、风土人情等记录下来并介绍到中国的人。为中印中友好往来作出了杰出贡献。唐玄宗时,鉴真为弘扬佛法,六次东渡,终达日本,不但弘扬了佛法,还把中国的医药、文学、建筑、书法、绘画等技术知识介绍到日本,对中日文化交流做出了杰出贡献。

(4)本题是开放性题目,言之有理即可,如对进一步繁荣发展中华文明的启示是我们要尊重各国文化独特性,传承民族文化;坚持对外开放,吸收不同文明,弘扬和传播中华文化等。

19.(1)共同点:善于用人、重视经济发展、完善科举制等。

(2)特点:坊市制度受到冲击(或打破坊市界限);商业时间限制被打破,出现了夜市;商品丰富;成为国际性经济都会。(举出两点即可)

原因:地理位置优越(水陆交通发达);江南经济开发;海外贸易;工商业发展等。(答出其中任意二点即可)

(3)特点:陆路、水路、海路交通发达;形成了几个交通中心。

(4)原因:国家统一、社会稳定;经济繁荣、文化灿烂;民族交往密切;任用贤仁;实行对外开放,长安成为当时的国际大都会等。

【详解】

(1)根据材料一“唐太宗勤于政事,善于用人,虚心纳谏,减轻人民的劳役负担,鼓励发展农业生产,增加科举考试科目,鼓励士人报考。唐玄宗,重用贤能,整顿吏治,发展经济,改革税制,注重文教,编修经典”,结合所学知识可知,唐太宗、唐玄宗前期统治政策的共同点是善于用人、重视经济发展、完善科举制等。

(2)根据材料二“唐代扬州是大江南北水陆交通的枢纽……扬州人口急剧增加。手工业的发展为市场提供了丰富的物质,很多外地甚至外国产品也源源而来,遂形成国际性经济都会。由于人口增加和工商业活动的集中”,“夜市也随之兴盛起来”;结合所学知识可知,唐朝中期以后扬州商业发展的特点商品丰富;成为国际性经济都会;出现了夜市。由“唐代扬州是大江南北水陆交通的枢纽,”“很多外地甚至外国产品也源源而来,”可知其原因是地理位置优越(水陆交通发达);江南经济开发;海外贸易等。

(3)根据材料三“唐朝对外交通路线图”,结合所学知识可知,唐朝交通发展的主要特点海上交通得到拓展(鉴真东渡);丝绸之路也在继续(玄奘西行);水陆并重,形成了几个交通中心。

(4)结合所学知识可知,唐朝兴盛的主要原因国家统一;经济繁荣;文化昌盛;民族交bai往密切;实行对外开放;长安成为当时的国际大都会等。

20.(1)贞观之治(2)开明(3)文成公主嫁给松赞干布 (4)《大唐西域记》

(5)轻徭薄赋,减轻人民负担;改善民生;注重人才的选拔、任用和考核或作用贤才;对外开放;工具创新;统治者励精图治;政治清明;国家统一;社会安定;民族关系融洽等。(任答两点即可)

【详解】

(1)结合所学知识可知,唐太宗李世民在位期间年号是贞观,他开创的盛世局面被称为“贞观之治”。

(2)依据材料,唐太宗对少数民族和汉族的态度是一样的,反映了他开明的民族政策。

(3)依据图片内容“公主辞别唐太宗入藏”并结合所学知识可知,图片反应的是文成公主入藏,嫁给松赞干布的历史事件。

(4)结合所学知识可知,玄奘回到长安后,主持译经工作,据他的口述,弟子记录成《大唐西域记》。

(5)结合所学知识可知,大唐兴盛的原因有:注重人才的选拔、任用和考核或作用贤才;吸取隋亡的教训,轻徭薄赋;国家统一,社会安定;民族关系融洽等。

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源