第15课 明朝的对外关系 同步练习(含解析)

文档属性

| 名称 | 第15课 明朝的对外关系 同步练习(含解析) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 980.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-02-02 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第三单元第15课明朝的对外关系

一、选择题

1.“封侯非我意,但愿海波平”,此诗出自谁?( )

A.岳飞 B.戚继光 C.郑成功 D.郑和

2.“郑和时代的中国,则是真正承担了一个文明大国的责任;强大却不称霸,播仁爱于友邦,宣昭颁赏,厚往薄来。”从材料中不能解读出的信息是

A.郑和是传播和平的使者,他传播的是“以和为贵”“四海一家”的中华文明

B.说明明朝国力强盛

C.加强了中国同海外各国的友好关系

D.为明王朝带来了可观的经济利益

3.以下史实能反映出中国古代和非洲友好交往的是

A.张骞通西域 B.玄奘西行 C.鉴真东渡 D.郑和下西洋

4.近年来,肯尼亚北部海域的拉穆群岛,不断有当地人自称是中国人的后裔。研究发现,该岛恰好位于环印度洋航线的交通要道,是郑和船队前往上述东非沿岸城市的必经之路;这里交通闭塞,经济落后,对数百年前的事情根本没有文字记载,只能依靠口头相传;这些所谓的中国人后裔家中有世代相传的古瓷器,多数人的面目特征与当地人有较大差别,其中有些人颇像中国人。对以上材料的正确 解读是( )

A.岛上居民一定是中国人的后裔 B.郑和一行当年到过该岛的可能性很大

C.古瓷器一定是中国瓷器 D.暂不能确定当地人血统是否和中国有关

5.维护领土完整和国家统一,是一个主权国家的神圣职责。明朝政府在山东青岛沿海设立过“卫”“所”等军事机构,如灵山卫、浮山所等,都与抵挡倭寇有关。黄岛区某校开展了以“明清反抗外来侵略”为主题的探究活动,其收集的历史资料中不恰当的是

A.册封达赖和班禅与驻藏大臣 B.戚继光抗倭

C.郑成功收复台湾 D.雅克萨之战

6.戚继光领导的抗倭战争,是一场中华民族反抗外来侵略的英勇战争。这一战争

A.实现了国家统一 B.结束了外国资本主义的入侵

C.扩大了疆域范围 D.基本解除了东南沿海的倭患

7.留下“封侯非我意,但愿海波平”诗句,并平定东南沿海倭患的是( )

A.戚继光 B.郑成功 C.文天祥 D.岳飞

8.以下组图反映的最恰当的主题是

A.民族团结 B.祖国统一 C.中外交往 D.抵抗侵略

9.福州于山戚公祠是为纪念明代一位抗倭民族英雄而修建的,这位民族英雄是

A.岳飞 B.文天祥 C.戚继光 D.辛弃疾

10.“号令明兮赏罚信,赴水火兮敢迟留?上报天子兮下救黔首,杀尽倭奴兮觅个封侯。”与这首明代军歌相关的历史人物是

A.戚继光 B.郑成功 C.黄巢 D.施琅

11.郑和是我国明朝著名的航海家。他所率领的船队,每到一地都要访问当地的首领并赠送物品,表达通好意愿,与当地居民进行贸易,回国时一些国家还派出使者随行。郑和船队的交往活动

A.增进了双方之间的友好往来 B.开辟了欧、亚之间的航路

C.给当地人民带来了沉重负担 D.使世界开始连为一个整体

12.习近平曾说:郑和舰队这么强大,却没有进行过任何侵略,而是调节纠纷,打击海盗。中国奉行和平发展的外交政策,给予邻邦巨大帮助,交了很多朋友。这意在说明郑和船队是

A.和平的使者 B.文明的传播者 C.贸易的推动者 D.航线的开创者

13.反抗外来侵略历来是中华民族伟大精神的主题之一。下列事件属于明朝时期反抗外来侵略的是( )

A.陈胜吴广起义 B.郑和下西洋

C.戚继光抗倭 D.郑成功收复台湾

14.“嘉靖四十年(1561年),取得台州大捷;进入福建、广东后,与其他将领合作,基本解除东南沿海的祸患。”这叙述的是

A.郑成功收复台湾 B.戚继光抗倭斗争

C.唐太宗 D.铁木真

15.英国学者李约瑟博士说:“中国海军在1100—1450年无疑是世界上最强大的。”这里所说的世界上最强大的“中国海军”是指

A.忽必烈的船队 B.郑成功的船队 C.郑和的船队 D.戚继光的船队

二、简答题

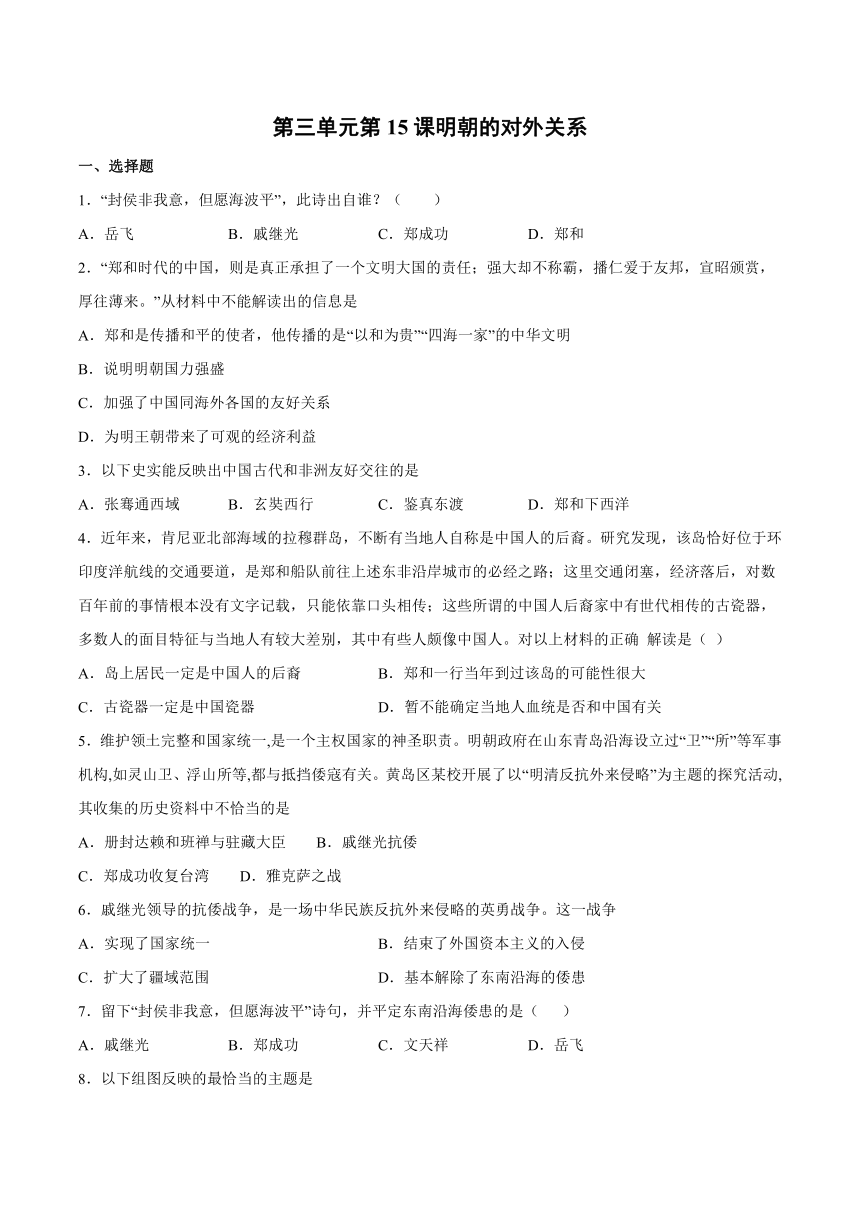

16.

(1)图一人物是谁?是哪个朝代的?他统领的军队被誉为什么?

(2)这位人物在我国历史上有什么贡献?你如何评价他?

(3)图二在当时叫什么? 它是什么时候出现的?

(4)图二是用来做什么的?它的出现对世界有什么影响?

17.设计表格,将郑和下西洋的主要内容加以归纳。

18.1689年中俄双方在什么情况下签订了尼布楚条约?该条约的签订有什么意义?

三、综合题

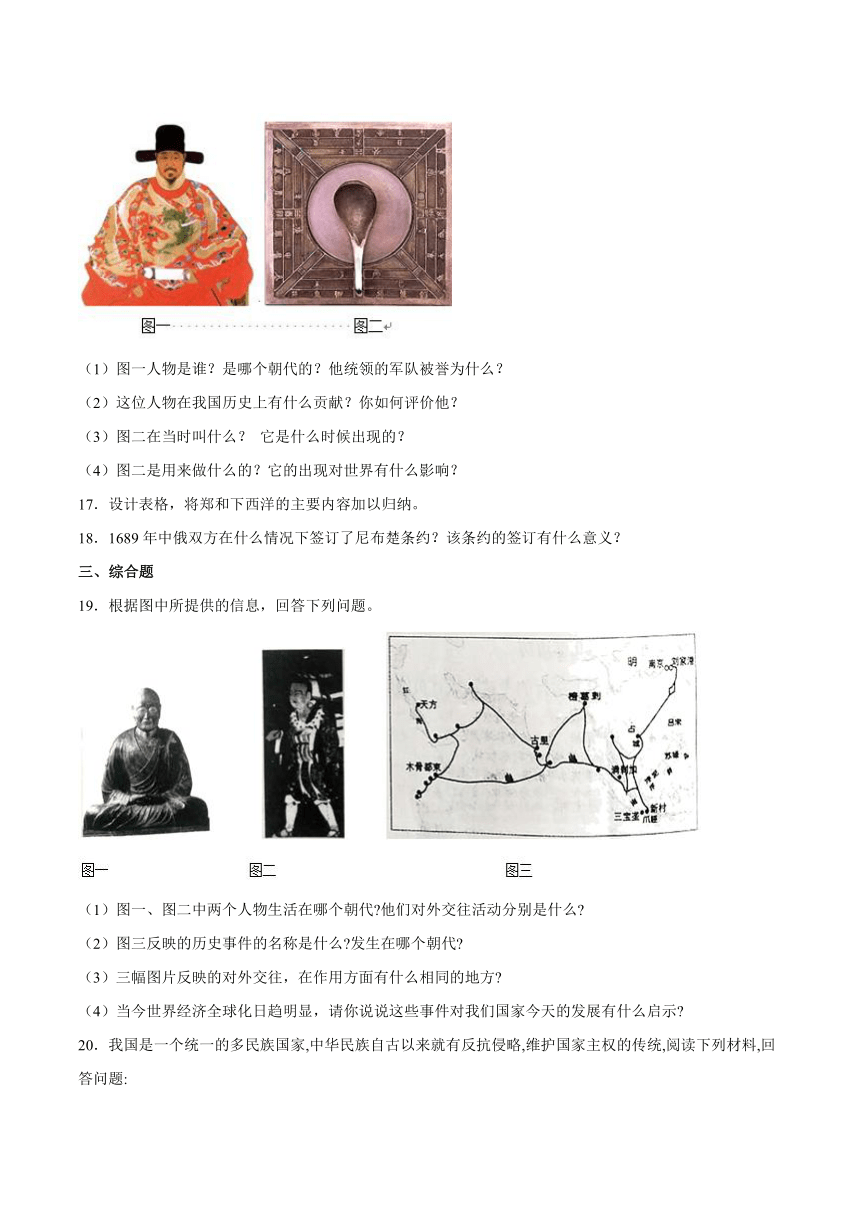

19.根据图中所提供的信息,回答下列问题。

(1)图一、图二中两个人物生活在哪个朝代 他们对外交往活动分别是什么

(2)图三反映的历史事件的名称是什么 发生在哪个朝代

(3)三幅图片反映的对外交往,在作用方面有什么相同的地方

(4)当今世界经济全球化日趋明显,请你说说这些事件对我们国家今天的发展有什么启示

20.我国是一个统一的多民族国家,中华民族自古以来就有反抗侵略,维护国家主权的传统,阅读下列材料,回答问题:

材料一: 《步辇图》反映的是唐朝时期汉藏兄弟民族友好情谊的历史见证。

材料二: “封侯非我意,但愿海波平。

——《止止堂集》

材料三: “罗刹扰我黑龙江、松花江一带三十余年,其所窃据距我朝发祥之地甚近,不速办剪除,恐边激之民不获宁息。”

——康熙帝

请回答:

(1)材料一反映了哪一重大历史事件

(2)材料二这句名言出自哪一历史人物

(3)材料三中“罗刹扰我黑龙江、松花江一带”,为“剪除”其危害,康熙帝组织了什么战役 之后,1689年清政府与“罗刹”国签署了什么边界条约

(4)请用一句话概括材料4二、三中的两位历史人物的共同特征 结合上述材料谈谈新时期如何推进祖国的统一大业

21.反抗外来侵略,捍卫国家主权和领土完整是中华民族的优良传统。统一多民族国家的巩固与发展,是中国古代历史发展的一条主线。阅读材料,回答问题。

材料一:“遥知百国微茫外,未敢忘危负岁华,”“封侯非我意,但愿海波平。”

——威继光

“开辟荆榛逐荷夷,十年始克复先基。田横尚有三千士,茹苦间关不忍离。”

——郑成功

(1)材料一中“但愿海波平”和“逐荷夷”分别指的是什么历史事件?由材料看出与以往相比,明清时期在巩固统一多民族国家方面出现了什么新情况?

材料二:1683年6月中旬,……清军三路出击,经一场激战,大败郑军(台湾郑氏军队)。郑军见大势已去,只得向清军投降。8月,清军进驻台湾。

(2)据材料二及所学知识,说明清军进入台湾后,采取了哪些措施加强对台湾地区的管理?

材料三:如下图

(3)材料三图中的C地和A地自古以来就是中国的领土,清朝分别设置了什么行政长官加强对C地和A地的管辖?清朝在图中B地签订了中俄第一个边境条约?请写出该条约的名称。

(4)材料二、三的内容反映了该时期怎样的阶段特征?

参考答案

1.B

【详解】

根据材料“封侯非我意,但愿海波平”,结合所学知识可知,明朝时期,倭寇出现在我国东南沿海一带,他们由日本的武士、商人和海盗勾结一些中国的奸商组成,经常骚扰我国沿海地区。明朝政府派戚继光抗击倭寇,他率领戚家军,在台州九战九捷,取得了抗倭的重大胜利,后来他又率军开赴福建、广州抗倭,到1565年,东南沿海的倭寇基本肃清,因此此诗出自戚继光。故选B。

2.D

【详解】

题干中“播仁爱于友邦”体现出传播“以和为贵”的中华文明;“厚往薄来”可见下西洋对于明朝来说支出大大超过收入。结合所学知识,明朝前期,我国是世界上强盛的国家。为了加强同海外各国的联系,明成祖派遣郑和下西洋。郑和下西洋不以贸易获利为目的,七次下西洋给明朝财政造成巨大经济负担,随着国力衰退,航海的壮举必然随之悄然结束。所以D表述错误,符合题意,ABC项表述正确,不符合题意,故选择D。

3.D

【详解】

依据所学可知,1405—1433年,郑和率船队7次下“西洋”,规模之浩大,在世界历史上前所未有,郑和下西洋最远到达了非洲东海岸和红海沿岸,郑和下西洋,不仅增进了中国与亚非国家和地区的相互了解和友好往来,而且为人类的航海事业作出了伟大贡献,故D项正确;张骞通西域最远到达欧洲地区,排除A项;玄奘西行到达印度,排除B项;鉴真东渡到日本,排除C项;故选D。

4.B

【详解】

根据题干信息“肯尼亚北部海域的拉穆群岛,不断有当地人自称是中国人的后裔”,“该岛恰好位于环印度洋航线的交通要道,是郑和船队前往上述东非沿岸城市的必经之路;”结合所学知识可知,1405~1433年,郑和的船队七次下西洋,到达亚非三十多个国家,最远到达非洲东海岸和红海一带。因此材料反映郑和一行当年到过该岛的可能性很大。选项B符合题意;AC项过于绝对,不符合题意,可排除;选项D在材料中没有体现,可排除。故选B。

5.A

【解析】依据所学可知,清政府册封达赖和班禅与驻藏大臣,巩固了边疆地区的统治,A项符合题意;戚继光抗倭、郑成功收复台湾、雅克萨之战属于明清反抗外来侵略的史实。由此分析BCD不合题意,故此题选A。

6.D

【详解】

根据材料可知戚继光领导的抗倭斗争,是一场中华民族反抗外来侵略的英勇战争,1561年在台州九战九捷,平等浙东倭寇,后又平定福建和广东的倭寇,基本解除了东南沿海的倭寇,故选D;ABC与戚继光抗倭的结果不符,排除。

7.A

【详解】

明朝中期以后,海防松弛,倭患严重,明朝派戚继光等抗倭。1561年在台州九战九捷,迅速荡平浙江境内的倭寇,又开往福建和广东,到1565年,东南沿海的倭寇基本肃清,因此“封侯非我意,但愿海波平”反映了戚继光的抗倭决心,故选A;郑成功收复台湾,文天祥抗击元军、岳飞抗击金军,均不符题意,排除BCD。

8.C

【详解】

唐招提寺是鉴真东渡日本后在日本指导建造的佛寺,《大唐西域记》记录了玄奘西游天竺,马可·波罗来华反映了元代的中外交往,郑和下西洋反映了明代的中外交往,所以组图反映的最恰当的主题是中外交往,C项正确;这组图体现的是中外交往,和民族团结、祖国统一以及抵抗侵略不符,排除ABD项。故选C项。

9.C

【详解】

明朝中期,明朝国力减弱,海防松懈,倭寇与中国海盗、奸商等相互勾结,对中国沿海进行武装抢劫,中国沿海倭患严重。戚继光率领“戚家军”抗击倭寇, 在台州九战九捷,平定了浙东地区的倭患;随后,戚继光又平息福建、广东地区的倭患,使东南沿海的倭患基本解除。 故C符合题意;岳飞和辛弃疾都是抗金名将,排除A和D;文天祥是抗元名臣,排除B。故选C。

10.A

【详解】

依据所学知识可知,戚继光是明朝抗倭名将,杰出的军事家、书法家、诗人、民族英雄,戚继光在东南沿海抗击倭寇十余年,扫平了多年为虐沿海的倭患,确保了沿海人民的生命财产安全,材料“上报天子兮下教黔首,杀尽倭奴兮觅个封侯”与戚继光有关,A项符合题意;郑成功收复台湾,B排除;唐末黄巢领导农民起义,C排除;施琅在1683年夏,率清军渡海、为统一台湾做出重大贡献,D排除。故选择A。

11.A

【详解】

根据所学可知,在明代,郑和率领的船队,每到一地都要访问当地的首领并赠送物品,表达通好意愿,与当地居民进行贸易,回国时一些国家还派出使者随行,这增进了双方之间的友好往来,故A符合题意;海上丝绸之路开辟了欧、亚之间的航路,殖民掠夺给当地人民带来了沉重负担,新航路的开辟使世界开始连为一个整体,故BCD均不符合题意。故选A。

12.A

【详解】

根据材料“郑和舰队这么强大,却没有进行过任何侵略,而是调节纠纷,打击海盗。中国奉行和平发展的外交政策,给予邻邦巨大帮助,交了很多朋友”可知郑和下西洋增进了中国与亚非国家和地区的相互了解和友好往来;也打击了海盗,调节了纠纷,说明郑和船队是和平的使者,故选A;BCD在材料中不能体现,排除。故选A。

13.C

【详解】

依据所学可知,元末明初日本的一些武士和奸商,组成海盗武装集团,到中国东南沿海地区进行走私贸易和抢劫,被时人称为“倭寇”。在东南倭寇最猖獗的时候,明王朝派年轻将领戚继光抗倭,戚继光率军英勇作战,在台州九战九捷,平定了浙东地区的倭患。后进入福建、广东等地,消灭倭寇,使东南沿海的倭患基本解除,故C符合题意;陈胜吴广起义、郑和下西洋、郑成功收复台湾与题干无关,故ABD不合题意。故此题选C。

14.B

【详解】

根据所学可知,在明代抗倭战争中,嘉靖四十年(1561年),戚继光取得台州大捷,进入福建、广东后,与其他将领合作,基本解除东南沿海的祸患,B正确;清朝初年郑成功收复台湾,唐太宗开创贞观之治,铁木真统一蒙古,排除ACD。故选B。

15.C

【详解】

依据题干信息“1100—1450年”并结合所学可知,这里所说的世界上最强大的“中国海军”是指郑和的船队。明成祖时期,从1405—1433年郑和率领二万七千多人,乘二百多艘海船先后七下西洋,到过亚非三十多个国家和地区,最远到达非洲东海岸和红海沿岸。郑和下西洋代表了中国的航海探险的高峰,比西方探险家达·伽马、哥伦布等人早80多年。当时明朝在航海技术,船队规模、航程之远、持续时间、涉及领域等均领先于同一时期的西方,所以C项符合题意;A项忽必烈在位期间,船队征讨日本,但失败告终,与题干材料不符,排除;B项郑成功生活在17世纪,与材料时间不符,排除;D项戚继光抗倭发生在16世纪中期,排除。故选C。

16.(1)戚继光 明代 戚家军

(2)消灭了倭寇,使我国东南沿海地区的倭患基本解除;是我国历史上一位伟大的民族英雄

(3)司南 汉代

(4)指南工具 大大促进了世界远洋航海技术的发展

【详解】

(1)依据材料的图片内容,结合所学可知,图一人物是戚继光,他是明朝抗倭名将,杰出的军事家、书法家、诗人、民族英雄,戚继光在东南沿海抗击倭寇十余年,他带领着戚家军,扫平了多年为虐沿海的倭患,确保了沿海人民的生命财产安全。

(2)依据所学可知,戚继光在东南沿海抗击倭寇十余年,他带领着戚家军,扫平了多年为虐沿海的倭患,确保了沿海人民的生命财产安全,使我国东南沿海地区的倭患基本解除;是我国历史上一位伟大的民族英雄。

(3)依据材料的图片内容,结合所学可知,图二是中国古代人民发明的司南,是我国古代辨别方向用的一种仪器,出现于汉代,用天然磁铁矿石琢成一个杓形的东西,放在一个光滑的盘上,盘上刻着方位,利用磁铁指南的作用,可以辨别方向,是现在所用指南针的始祖。

(4)依据课本所学可知,图二的司南是用来指南的工具,用天然磁铁矿石琢成一个杓形的东西,放在一个光滑的盘上,盘上刻着方位,利用磁铁指南的作用,可以辨别方向,是现在所用指南针的始祖,后来用于航海,大大促进了世界远洋航海技术的发展。

点睛:解题的关键是正确理解图片的内容,结合课本所学分析戚继光的贡献,他是东南沿海抗倭的主要力量,为保卫国家边境安全做出了突出的贡献,指南针是我国四大发明之一,对于航海事业的发展有重要的作用。

17.

时间 次数 到达地区 经过海域 最远到达

1405-1433 七次 亚非三十多个国家 太平洋、印度洋 最远到达非洲东海岸和红海沿岸

【详解】

依据所学知识可知,明成祖时期,国力强盛,为了宣扬国威,派郑和下西洋,内容如下表格

时间 次数 到达地区 经过海域 最远到达

1405-1433 七次 亚非三十多个国家 太平洋、印度洋 最远到达非洲东海岸和红海沿岸

18.沙俄入侵我国黑龙江地区;雅克萨之战打败沙俄。从法律上肯定了黑龙江和乌苏里江流域,包括库页岛在内,是我国的领土。

【详解】

根据所学可知,沙俄入侵我国黑龙江地区,经过两次雅克萨之战打败沙俄,沙俄被迫和清朝签定了尼布楚条约。它从法律上肯定了黑龙江和乌苏里江流域,包括库页岛在内,是我国的领土。

19.(1)唐朝;鉴真东渡、玄奘西行。(2)郑和下西洋;明朝。

(3)促进了经济文化交流,加强了各国的友好关系。

(4)必须坚持对外开放,学习其他民族和国家的长处,学习他人的先进技术和经验,加强经济交流等。

【详解】

(1)第一问,仔细观察图片并结合所学知识可知,图一、图二中两个人物是鉴真和玄奘;生活在唐朝。第二问,唐玄宗时期,鉴真六次东渡日本,鉴真东渡日本后,在日本传授佛经,传播中国的医药、文学、书法、建筑、绘画等,为中日文化交流作出了卓越的贡献。贞观初年,玄奘前往天竺取经,成为远近闻名的佛学大师。他携带大量佛经回到长安,主持译经工作,根据他的口述,由其弟子记录成书的《大唐西域记》,记载了他游历过的100多个国家和地区的山川风物及社会习俗,是研究中外交流史的珍贵文献。

(2)仔细观察图片结合所学知识可知,图三反映的历史事件的名称是郑和下西洋。明朝前期,国力强盛,为了宣扬国威,加强与海外诸国的联系,1405-1433年,明成祖派郑和七次下西洋,先后拜访30多个在西太平洋和印度洋的国家和地区,最远到达了红海沿岸和非洲东海岸。

(3)本题是总结性试题,据上述分析可知,图一、图二、图三反映的对外交往的共同的作用是促进了经济文化交流,加强了各国的友好关系。

(4)本题是开放性题目,言之有理即可。开放则兴,闭关则衰;必须坚持对外开放,学习其他民族和国家的长处,学习他人的先进技术和经验,加强经济交流,这样才能促进社会进步等等。

20.(1)唐太宗接见吐蕃赞普求婚使者(文成公主入蕃)。(2)戚继光。

(3)雅克萨之战;《尼布楚条约》。

(4)抗击外来侵略;统一是历史发展的潮流,实现祖国统一是海峡两岸人民的共同心愿,随着我国综合国力的日益增强和“一国两制”构想的提出,以及香港、澳门的回归,海峡两岸必将实现统一,祖国统一大业一定能够完成。

【详解】

(1)根据材料一《步辇图》,结合所学知识可知,材料反映了唐太宗接见吐蕃赞普求婚使者。

(2)根据材料二“封侯非我意,但愿海波平”,结合所学知识可知,诗句是十九岁的戚继光在读兵书时写下的,反映了戚继光的理想。

(3)根据材料三,“罗刹扰我黑龙江、松花江一带”,结合所学知识可知,为“剪除”其危害,康熙帝组织了雅克萨之战;之后,1689年清政府与“罗刹”国签署了《尼布楚条约》。

(4)结合所学知识可知,材料二、三中的两位历史人物戚继光、康熙皇帝的共同特征是抗击外来侵略。新时期统一是历史发展的潮流,实现祖国统一是海峡两岸人民的共同心愿,随着我国综合国力的日益增强和“一国两制”构想的提出,以及香港、澳门的回归,海峡两岸必将实现统一,祖国统一大业一定能够完成。

21.(1)“但愿海波平”:戚继光抗击倭寇;“逐荷夷”:郑成功收复台湾。新情况:抗击外来侵略。

(2)设置台湾府,隶属福建省。台湾府的设置,加强了台湾同祖国内地的联系,巩固了祖国的东南海防。

(3)C:伊犁将军;A:驻藏大臣。B:中俄《尼布楚条约》。

(4)社会特征:中国封建社会出现了危机。

【详解】

(1)第一问依据所学可知,“封侯非我意,但愿海波平。” 表达了戚继光驱逐倭寇、保卫海防、拯救百姓于水火,不追求个人功名的意愿;“逐荷夷”指的是1662年郑成功从荷兰殖民者手中收复台湾;第二问依据所学可知,戚继光抗击倭寇、郑成功收复台湾都抗击了外来侵略。

(2)依据所学可知,1684年设置台湾府,隶属福建省。台湾府的设置,加强了台湾同祖国内地的联系,巩固了祖国的东南海防。

(3)第一问依据所学可知,清政府设置伊犁将军管理新疆;设置驻藏大臣管理西藏;第二问依据所学可知,1689年,中俄两国经过平等协商签订了第一个边界条约《尼布楚条约》,从法律上肯定了黑龙江和乌苏里江流域包括库页岛在内的广大地区,都是中国的领土。

(4)依据材料信息结合所学可知,明清时中国封建社会出现了危机。

一、选择题

1.“封侯非我意,但愿海波平”,此诗出自谁?( )

A.岳飞 B.戚继光 C.郑成功 D.郑和

2.“郑和时代的中国,则是真正承担了一个文明大国的责任;强大却不称霸,播仁爱于友邦,宣昭颁赏,厚往薄来。”从材料中不能解读出的信息是

A.郑和是传播和平的使者,他传播的是“以和为贵”“四海一家”的中华文明

B.说明明朝国力强盛

C.加强了中国同海外各国的友好关系

D.为明王朝带来了可观的经济利益

3.以下史实能反映出中国古代和非洲友好交往的是

A.张骞通西域 B.玄奘西行 C.鉴真东渡 D.郑和下西洋

4.近年来,肯尼亚北部海域的拉穆群岛,不断有当地人自称是中国人的后裔。研究发现,该岛恰好位于环印度洋航线的交通要道,是郑和船队前往上述东非沿岸城市的必经之路;这里交通闭塞,经济落后,对数百年前的事情根本没有文字记载,只能依靠口头相传;这些所谓的中国人后裔家中有世代相传的古瓷器,多数人的面目特征与当地人有较大差别,其中有些人颇像中国人。对以上材料的正确 解读是( )

A.岛上居民一定是中国人的后裔 B.郑和一行当年到过该岛的可能性很大

C.古瓷器一定是中国瓷器 D.暂不能确定当地人血统是否和中国有关

5.维护领土完整和国家统一,是一个主权国家的神圣职责。明朝政府在山东青岛沿海设立过“卫”“所”等军事机构,如灵山卫、浮山所等,都与抵挡倭寇有关。黄岛区某校开展了以“明清反抗外来侵略”为主题的探究活动,其收集的历史资料中不恰当的是

A.册封达赖和班禅与驻藏大臣 B.戚继光抗倭

C.郑成功收复台湾 D.雅克萨之战

6.戚继光领导的抗倭战争,是一场中华民族反抗外来侵略的英勇战争。这一战争

A.实现了国家统一 B.结束了外国资本主义的入侵

C.扩大了疆域范围 D.基本解除了东南沿海的倭患

7.留下“封侯非我意,但愿海波平”诗句,并平定东南沿海倭患的是( )

A.戚继光 B.郑成功 C.文天祥 D.岳飞

8.以下组图反映的最恰当的主题是

A.民族团结 B.祖国统一 C.中外交往 D.抵抗侵略

9.福州于山戚公祠是为纪念明代一位抗倭民族英雄而修建的,这位民族英雄是

A.岳飞 B.文天祥 C.戚继光 D.辛弃疾

10.“号令明兮赏罚信,赴水火兮敢迟留?上报天子兮下救黔首,杀尽倭奴兮觅个封侯。”与这首明代军歌相关的历史人物是

A.戚继光 B.郑成功 C.黄巢 D.施琅

11.郑和是我国明朝著名的航海家。他所率领的船队,每到一地都要访问当地的首领并赠送物品,表达通好意愿,与当地居民进行贸易,回国时一些国家还派出使者随行。郑和船队的交往活动

A.增进了双方之间的友好往来 B.开辟了欧、亚之间的航路

C.给当地人民带来了沉重负担 D.使世界开始连为一个整体

12.习近平曾说:郑和舰队这么强大,却没有进行过任何侵略,而是调节纠纷,打击海盗。中国奉行和平发展的外交政策,给予邻邦巨大帮助,交了很多朋友。这意在说明郑和船队是

A.和平的使者 B.文明的传播者 C.贸易的推动者 D.航线的开创者

13.反抗外来侵略历来是中华民族伟大精神的主题之一。下列事件属于明朝时期反抗外来侵略的是( )

A.陈胜吴广起义 B.郑和下西洋

C.戚继光抗倭 D.郑成功收复台湾

14.“嘉靖四十年(1561年),取得台州大捷;进入福建、广东后,与其他将领合作,基本解除东南沿海的祸患。”这叙述的是

A.郑成功收复台湾 B.戚继光抗倭斗争

C.唐太宗 D.铁木真

15.英国学者李约瑟博士说:“中国海军在1100—1450年无疑是世界上最强大的。”这里所说的世界上最强大的“中国海军”是指

A.忽必烈的船队 B.郑成功的船队 C.郑和的船队 D.戚继光的船队

二、简答题

16.

(1)图一人物是谁?是哪个朝代的?他统领的军队被誉为什么?

(2)这位人物在我国历史上有什么贡献?你如何评价他?

(3)图二在当时叫什么? 它是什么时候出现的?

(4)图二是用来做什么的?它的出现对世界有什么影响?

17.设计表格,将郑和下西洋的主要内容加以归纳。

18.1689年中俄双方在什么情况下签订了尼布楚条约?该条约的签订有什么意义?

三、综合题

19.根据图中所提供的信息,回答下列问题。

(1)图一、图二中两个人物生活在哪个朝代 他们对外交往活动分别是什么

(2)图三反映的历史事件的名称是什么 发生在哪个朝代

(3)三幅图片反映的对外交往,在作用方面有什么相同的地方

(4)当今世界经济全球化日趋明显,请你说说这些事件对我们国家今天的发展有什么启示

20.我国是一个统一的多民族国家,中华民族自古以来就有反抗侵略,维护国家主权的传统,阅读下列材料,回答问题:

材料一: 《步辇图》反映的是唐朝时期汉藏兄弟民族友好情谊的历史见证。

材料二: “封侯非我意,但愿海波平。

——《止止堂集》

材料三: “罗刹扰我黑龙江、松花江一带三十余年,其所窃据距我朝发祥之地甚近,不速办剪除,恐边激之民不获宁息。”

——康熙帝

请回答:

(1)材料一反映了哪一重大历史事件

(2)材料二这句名言出自哪一历史人物

(3)材料三中“罗刹扰我黑龙江、松花江一带”,为“剪除”其危害,康熙帝组织了什么战役 之后,1689年清政府与“罗刹”国签署了什么边界条约

(4)请用一句话概括材料4二、三中的两位历史人物的共同特征 结合上述材料谈谈新时期如何推进祖国的统一大业

21.反抗外来侵略,捍卫国家主权和领土完整是中华民族的优良传统。统一多民族国家的巩固与发展,是中国古代历史发展的一条主线。阅读材料,回答问题。

材料一:“遥知百国微茫外,未敢忘危负岁华,”“封侯非我意,但愿海波平。”

——威继光

“开辟荆榛逐荷夷,十年始克复先基。田横尚有三千士,茹苦间关不忍离。”

——郑成功

(1)材料一中“但愿海波平”和“逐荷夷”分别指的是什么历史事件?由材料看出与以往相比,明清时期在巩固统一多民族国家方面出现了什么新情况?

材料二:1683年6月中旬,……清军三路出击,经一场激战,大败郑军(台湾郑氏军队)。郑军见大势已去,只得向清军投降。8月,清军进驻台湾。

(2)据材料二及所学知识,说明清军进入台湾后,采取了哪些措施加强对台湾地区的管理?

材料三:如下图

(3)材料三图中的C地和A地自古以来就是中国的领土,清朝分别设置了什么行政长官加强对C地和A地的管辖?清朝在图中B地签订了中俄第一个边境条约?请写出该条约的名称。

(4)材料二、三的内容反映了该时期怎样的阶段特征?

参考答案

1.B

【详解】

根据材料“封侯非我意,但愿海波平”,结合所学知识可知,明朝时期,倭寇出现在我国东南沿海一带,他们由日本的武士、商人和海盗勾结一些中国的奸商组成,经常骚扰我国沿海地区。明朝政府派戚继光抗击倭寇,他率领戚家军,在台州九战九捷,取得了抗倭的重大胜利,后来他又率军开赴福建、广州抗倭,到1565年,东南沿海的倭寇基本肃清,因此此诗出自戚继光。故选B。

2.D

【详解】

题干中“播仁爱于友邦”体现出传播“以和为贵”的中华文明;“厚往薄来”可见下西洋对于明朝来说支出大大超过收入。结合所学知识,明朝前期,我国是世界上强盛的国家。为了加强同海外各国的联系,明成祖派遣郑和下西洋。郑和下西洋不以贸易获利为目的,七次下西洋给明朝财政造成巨大经济负担,随着国力衰退,航海的壮举必然随之悄然结束。所以D表述错误,符合题意,ABC项表述正确,不符合题意,故选择D。

3.D

【详解】

依据所学可知,1405—1433年,郑和率船队7次下“西洋”,规模之浩大,在世界历史上前所未有,郑和下西洋最远到达了非洲东海岸和红海沿岸,郑和下西洋,不仅增进了中国与亚非国家和地区的相互了解和友好往来,而且为人类的航海事业作出了伟大贡献,故D项正确;张骞通西域最远到达欧洲地区,排除A项;玄奘西行到达印度,排除B项;鉴真东渡到日本,排除C项;故选D。

4.B

【详解】

根据题干信息“肯尼亚北部海域的拉穆群岛,不断有当地人自称是中国人的后裔”,“该岛恰好位于环印度洋航线的交通要道,是郑和船队前往上述东非沿岸城市的必经之路;”结合所学知识可知,1405~1433年,郑和的船队七次下西洋,到达亚非三十多个国家,最远到达非洲东海岸和红海一带。因此材料反映郑和一行当年到过该岛的可能性很大。选项B符合题意;AC项过于绝对,不符合题意,可排除;选项D在材料中没有体现,可排除。故选B。

5.A

【解析】依据所学可知,清政府册封达赖和班禅与驻藏大臣,巩固了边疆地区的统治,A项符合题意;戚继光抗倭、郑成功收复台湾、雅克萨之战属于明清反抗外来侵略的史实。由此分析BCD不合题意,故此题选A。

6.D

【详解】

根据材料可知戚继光领导的抗倭斗争,是一场中华民族反抗外来侵略的英勇战争,1561年在台州九战九捷,平等浙东倭寇,后又平定福建和广东的倭寇,基本解除了东南沿海的倭寇,故选D;ABC与戚继光抗倭的结果不符,排除。

7.A

【详解】

明朝中期以后,海防松弛,倭患严重,明朝派戚继光等抗倭。1561年在台州九战九捷,迅速荡平浙江境内的倭寇,又开往福建和广东,到1565年,东南沿海的倭寇基本肃清,因此“封侯非我意,但愿海波平”反映了戚继光的抗倭决心,故选A;郑成功收复台湾,文天祥抗击元军、岳飞抗击金军,均不符题意,排除BCD。

8.C

【详解】

唐招提寺是鉴真东渡日本后在日本指导建造的佛寺,《大唐西域记》记录了玄奘西游天竺,马可·波罗来华反映了元代的中外交往,郑和下西洋反映了明代的中外交往,所以组图反映的最恰当的主题是中外交往,C项正确;这组图体现的是中外交往,和民族团结、祖国统一以及抵抗侵略不符,排除ABD项。故选C项。

9.C

【详解】

明朝中期,明朝国力减弱,海防松懈,倭寇与中国海盗、奸商等相互勾结,对中国沿海进行武装抢劫,中国沿海倭患严重。戚继光率领“戚家军”抗击倭寇, 在台州九战九捷,平定了浙东地区的倭患;随后,戚继光又平息福建、广东地区的倭患,使东南沿海的倭患基本解除。 故C符合题意;岳飞和辛弃疾都是抗金名将,排除A和D;文天祥是抗元名臣,排除B。故选C。

10.A

【详解】

依据所学知识可知,戚继光是明朝抗倭名将,杰出的军事家、书法家、诗人、民族英雄,戚继光在东南沿海抗击倭寇十余年,扫平了多年为虐沿海的倭患,确保了沿海人民的生命财产安全,材料“上报天子兮下教黔首,杀尽倭奴兮觅个封侯”与戚继光有关,A项符合题意;郑成功收复台湾,B排除;唐末黄巢领导农民起义,C排除;施琅在1683年夏,率清军渡海、为统一台湾做出重大贡献,D排除。故选择A。

11.A

【详解】

根据所学可知,在明代,郑和率领的船队,每到一地都要访问当地的首领并赠送物品,表达通好意愿,与当地居民进行贸易,回国时一些国家还派出使者随行,这增进了双方之间的友好往来,故A符合题意;海上丝绸之路开辟了欧、亚之间的航路,殖民掠夺给当地人民带来了沉重负担,新航路的开辟使世界开始连为一个整体,故BCD均不符合题意。故选A。

12.A

【详解】

根据材料“郑和舰队这么强大,却没有进行过任何侵略,而是调节纠纷,打击海盗。中国奉行和平发展的外交政策,给予邻邦巨大帮助,交了很多朋友”可知郑和下西洋增进了中国与亚非国家和地区的相互了解和友好往来;也打击了海盗,调节了纠纷,说明郑和船队是和平的使者,故选A;BCD在材料中不能体现,排除。故选A。

13.C

【详解】

依据所学可知,元末明初日本的一些武士和奸商,组成海盗武装集团,到中国东南沿海地区进行走私贸易和抢劫,被时人称为“倭寇”。在东南倭寇最猖獗的时候,明王朝派年轻将领戚继光抗倭,戚继光率军英勇作战,在台州九战九捷,平定了浙东地区的倭患。后进入福建、广东等地,消灭倭寇,使东南沿海的倭患基本解除,故C符合题意;陈胜吴广起义、郑和下西洋、郑成功收复台湾与题干无关,故ABD不合题意。故此题选C。

14.B

【详解】

根据所学可知,在明代抗倭战争中,嘉靖四十年(1561年),戚继光取得台州大捷,进入福建、广东后,与其他将领合作,基本解除东南沿海的祸患,B正确;清朝初年郑成功收复台湾,唐太宗开创贞观之治,铁木真统一蒙古,排除ACD。故选B。

15.C

【详解】

依据题干信息“1100—1450年”并结合所学可知,这里所说的世界上最强大的“中国海军”是指郑和的船队。明成祖时期,从1405—1433年郑和率领二万七千多人,乘二百多艘海船先后七下西洋,到过亚非三十多个国家和地区,最远到达非洲东海岸和红海沿岸。郑和下西洋代表了中国的航海探险的高峰,比西方探险家达·伽马、哥伦布等人早80多年。当时明朝在航海技术,船队规模、航程之远、持续时间、涉及领域等均领先于同一时期的西方,所以C项符合题意;A项忽必烈在位期间,船队征讨日本,但失败告终,与题干材料不符,排除;B项郑成功生活在17世纪,与材料时间不符,排除;D项戚继光抗倭发生在16世纪中期,排除。故选C。

16.(1)戚继光 明代 戚家军

(2)消灭了倭寇,使我国东南沿海地区的倭患基本解除;是我国历史上一位伟大的民族英雄

(3)司南 汉代

(4)指南工具 大大促进了世界远洋航海技术的发展

【详解】

(1)依据材料的图片内容,结合所学可知,图一人物是戚继光,他是明朝抗倭名将,杰出的军事家、书法家、诗人、民族英雄,戚继光在东南沿海抗击倭寇十余年,他带领着戚家军,扫平了多年为虐沿海的倭患,确保了沿海人民的生命财产安全。

(2)依据所学可知,戚继光在东南沿海抗击倭寇十余年,他带领着戚家军,扫平了多年为虐沿海的倭患,确保了沿海人民的生命财产安全,使我国东南沿海地区的倭患基本解除;是我国历史上一位伟大的民族英雄。

(3)依据材料的图片内容,结合所学可知,图二是中国古代人民发明的司南,是我国古代辨别方向用的一种仪器,出现于汉代,用天然磁铁矿石琢成一个杓形的东西,放在一个光滑的盘上,盘上刻着方位,利用磁铁指南的作用,可以辨别方向,是现在所用指南针的始祖。

(4)依据课本所学可知,图二的司南是用来指南的工具,用天然磁铁矿石琢成一个杓形的东西,放在一个光滑的盘上,盘上刻着方位,利用磁铁指南的作用,可以辨别方向,是现在所用指南针的始祖,后来用于航海,大大促进了世界远洋航海技术的发展。

点睛:解题的关键是正确理解图片的内容,结合课本所学分析戚继光的贡献,他是东南沿海抗倭的主要力量,为保卫国家边境安全做出了突出的贡献,指南针是我国四大发明之一,对于航海事业的发展有重要的作用。

17.

时间 次数 到达地区 经过海域 最远到达

1405-1433 七次 亚非三十多个国家 太平洋、印度洋 最远到达非洲东海岸和红海沿岸

【详解】

依据所学知识可知,明成祖时期,国力强盛,为了宣扬国威,派郑和下西洋,内容如下表格

时间 次数 到达地区 经过海域 最远到达

1405-1433 七次 亚非三十多个国家 太平洋、印度洋 最远到达非洲东海岸和红海沿岸

18.沙俄入侵我国黑龙江地区;雅克萨之战打败沙俄。从法律上肯定了黑龙江和乌苏里江流域,包括库页岛在内,是我国的领土。

【详解】

根据所学可知,沙俄入侵我国黑龙江地区,经过两次雅克萨之战打败沙俄,沙俄被迫和清朝签定了尼布楚条约。它从法律上肯定了黑龙江和乌苏里江流域,包括库页岛在内,是我国的领土。

19.(1)唐朝;鉴真东渡、玄奘西行。(2)郑和下西洋;明朝。

(3)促进了经济文化交流,加强了各国的友好关系。

(4)必须坚持对外开放,学习其他民族和国家的长处,学习他人的先进技术和经验,加强经济交流等。

【详解】

(1)第一问,仔细观察图片并结合所学知识可知,图一、图二中两个人物是鉴真和玄奘;生活在唐朝。第二问,唐玄宗时期,鉴真六次东渡日本,鉴真东渡日本后,在日本传授佛经,传播中国的医药、文学、书法、建筑、绘画等,为中日文化交流作出了卓越的贡献。贞观初年,玄奘前往天竺取经,成为远近闻名的佛学大师。他携带大量佛经回到长安,主持译经工作,根据他的口述,由其弟子记录成书的《大唐西域记》,记载了他游历过的100多个国家和地区的山川风物及社会习俗,是研究中外交流史的珍贵文献。

(2)仔细观察图片结合所学知识可知,图三反映的历史事件的名称是郑和下西洋。明朝前期,国力强盛,为了宣扬国威,加强与海外诸国的联系,1405-1433年,明成祖派郑和七次下西洋,先后拜访30多个在西太平洋和印度洋的国家和地区,最远到达了红海沿岸和非洲东海岸。

(3)本题是总结性试题,据上述分析可知,图一、图二、图三反映的对外交往的共同的作用是促进了经济文化交流,加强了各国的友好关系。

(4)本题是开放性题目,言之有理即可。开放则兴,闭关则衰;必须坚持对外开放,学习其他民族和国家的长处,学习他人的先进技术和经验,加强经济交流,这样才能促进社会进步等等。

20.(1)唐太宗接见吐蕃赞普求婚使者(文成公主入蕃)。(2)戚继光。

(3)雅克萨之战;《尼布楚条约》。

(4)抗击外来侵略;统一是历史发展的潮流,实现祖国统一是海峡两岸人民的共同心愿,随着我国综合国力的日益增强和“一国两制”构想的提出,以及香港、澳门的回归,海峡两岸必将实现统一,祖国统一大业一定能够完成。

【详解】

(1)根据材料一《步辇图》,结合所学知识可知,材料反映了唐太宗接见吐蕃赞普求婚使者。

(2)根据材料二“封侯非我意,但愿海波平”,结合所学知识可知,诗句是十九岁的戚继光在读兵书时写下的,反映了戚继光的理想。

(3)根据材料三,“罗刹扰我黑龙江、松花江一带”,结合所学知识可知,为“剪除”其危害,康熙帝组织了雅克萨之战;之后,1689年清政府与“罗刹”国签署了《尼布楚条约》。

(4)结合所学知识可知,材料二、三中的两位历史人物戚继光、康熙皇帝的共同特征是抗击外来侵略。新时期统一是历史发展的潮流,实现祖国统一是海峡两岸人民的共同心愿,随着我国综合国力的日益增强和“一国两制”构想的提出,以及香港、澳门的回归,海峡两岸必将实现统一,祖国统一大业一定能够完成。

21.(1)“但愿海波平”:戚继光抗击倭寇;“逐荷夷”:郑成功收复台湾。新情况:抗击外来侵略。

(2)设置台湾府,隶属福建省。台湾府的设置,加强了台湾同祖国内地的联系,巩固了祖国的东南海防。

(3)C:伊犁将军;A:驻藏大臣。B:中俄《尼布楚条约》。

(4)社会特征:中国封建社会出现了危机。

【详解】

(1)第一问依据所学可知,“封侯非我意,但愿海波平。” 表达了戚继光驱逐倭寇、保卫海防、拯救百姓于水火,不追求个人功名的意愿;“逐荷夷”指的是1662年郑成功从荷兰殖民者手中收复台湾;第二问依据所学可知,戚继光抗击倭寇、郑成功收复台湾都抗击了外来侵略。

(2)依据所学可知,1684年设置台湾府,隶属福建省。台湾府的设置,加强了台湾同祖国内地的联系,巩固了祖国的东南海防。

(3)第一问依据所学可知,清政府设置伊犁将军管理新疆;设置驻藏大臣管理西藏;第二问依据所学可知,1689年,中俄两国经过平等协商签订了第一个边界条约《尼布楚条约》,从法律上肯定了黑龙江和乌苏里江流域包括库页岛在内的广大地区,都是中国的领土。

(4)依据材料信息结合所学可知,明清时中国封建社会出现了危机。

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源