第15课 明朝的对外关系 课件 (共29张)

文档属性

| 名称 | 第15课 明朝的对外关系 课件 (共29张) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 99.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-02-03 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共29张PPT)

明朝的对外关系

部编版七年级中国历史下册第15课

课程标准:

了解郑和下西洋的航海壮举;

知道戚继光的抗倭斗争

学习目标:

1.掌握郑和下西洋的目的、时间、经过及意义。(重点、难点)

2.知道戚继光抗倭的史实,正确评价戚继光抗倭;理解戚继光抗倭的反侵略斗争性质。(重点)

3.知道葡萄牙攫取在澳门居住权的史实。

海之昌——国力强盛 海上壮举

海之战——忽视海权 倭寇来犯

海之殇——殖民侵略 丧失领土

海之光——雄狮已醒 再次崛起

目 录

第一篇章

海之昌----国力强盛 海上壮举

(郑和下西洋)

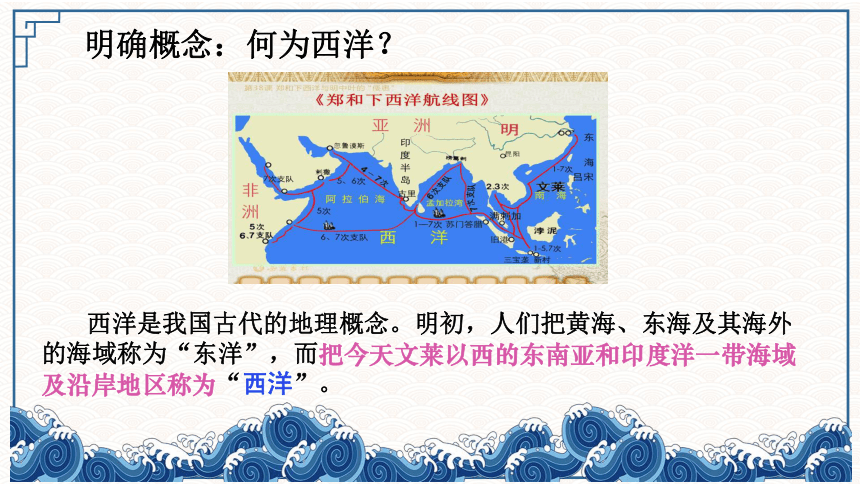

明确概念:何为西洋?

西洋是我国古代的地理概念。明初,人们把黄海、东海及其海外的海域称为“东洋”,而把今天文莱以西的东南亚和印度洋一带海域及沿岸地区称为“西洋”。

郑和

(1371-1433)

人物扫描:郑和,原姓马,小名三宝,又作三保。云南昆明人,回族,信封伊斯兰教。明代航海家、地理学家。从小就和父亲熟悉海洋,向往航海。在流离中被明军掳去,从小养成了吃苦耐劳和英勇无畏的气概。12岁成为太监,14岁被送往侍奉燕王朱棣。他知识丰富,熟悉许多国家的历史地理,在朱棣争夺帝位中有勇有谋,屡建奇功,被赐“郑”姓,世称“三保(宝)太监。

·经历磨难,性情坚毅;

·懂兵法,有谋略,英勇 善战,具有军事指挥才能;

·具有一定航海造船知识;

·熟悉伊斯兰教地区习俗;

·屡建战功,深得明成祖的信任。

思考:明成祖为什么会将远航的重任交给郑和?

文莱

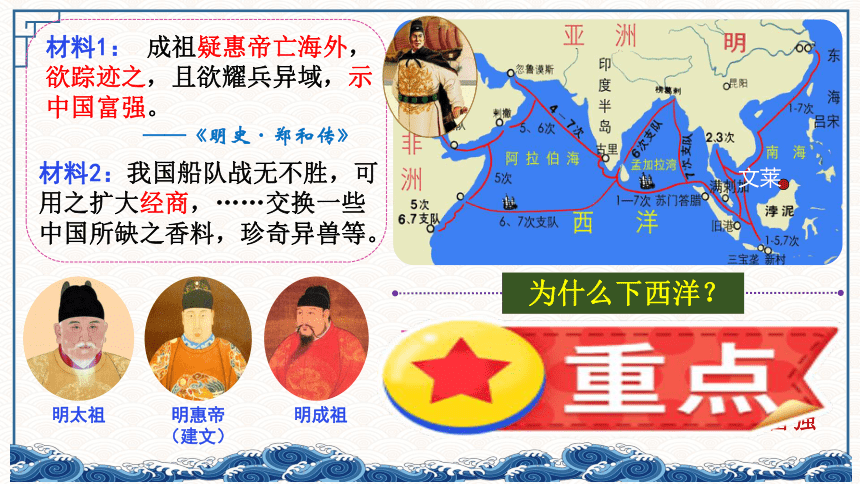

材料1: 成祖疑惠帝亡海外,

欲踪迹之,且欲耀兵异域,示

中国富强。

——《明史·郑和传》

材料2:我国船队战无不胜,可

用之扩大经商,……交换一些

中国所缺之香料,珍奇异兽等。

明惠帝

(建文)

明太祖

明成祖

为什么下西洋?

政治目的:寻找失踪的建文帝;

外交目的:提高明朝在国外的地位和威望;

经济目的:用中国的货物去换取海外的奇珍。

根本目的——示中国富强

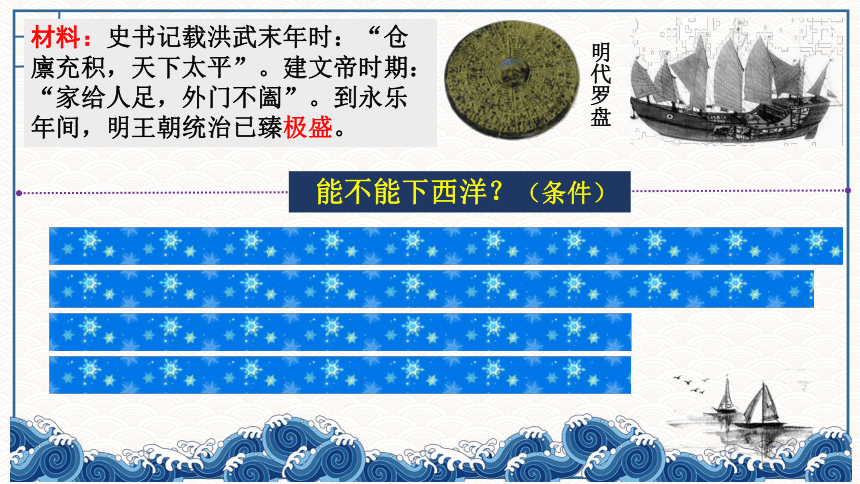

材料:史书记载洪武末年时:“仓廪充积,天下太平”。建文帝时期:“家给人足,外门不阖”。到永乐年间,明王朝统治已臻极盛。

明代罗盘

能不能下西洋?(条件)

1.经济基础:明初国力雄厚,成为当时世界上的强国(最根本的)。

2.科技保障:造船技术的发达,指南针的运用,地理知识的丰富。

3.政府支持:明成祖的鼎力支持。

4.个人能力:郑和个人能力出众。

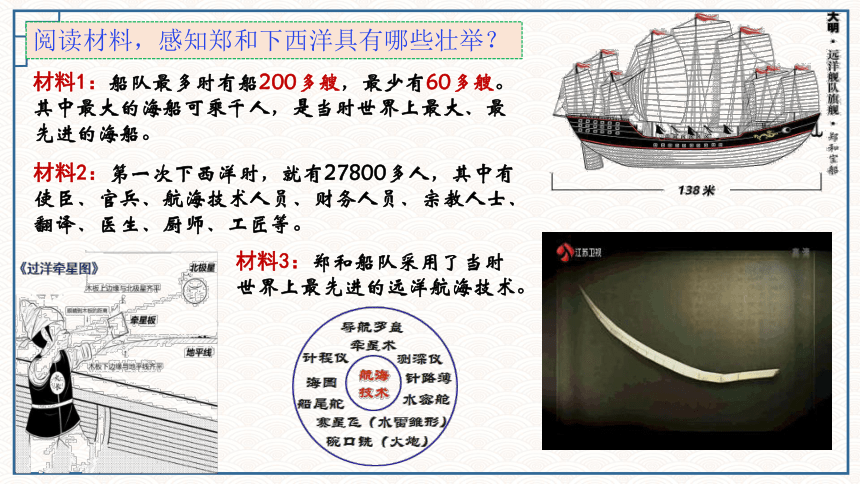

材料2:第一次下西洋时,就有27800多人,其中有使臣、官兵、航海技术人员、财务人员、宗教人士、翻译、医生、厨师、工匠等。

材料1:船队最多时有船200多艘,最少有60多艘。

其中最大的海船可乘千人,是当时世界上最大、最

先进的海船。

材料3:郑和船队采用了当时

世界上最先进的远洋航海技术。

阅读材料,感知郑和下西洋具有哪些壮举?

配置与编队

宝船

马船

战船

水船

坐船

粮船

观夫海洋,洪涛接天,巨浪如山……而我之云帆高张,昼夜星驰,涉彼狂澜,若履通衢。

雁队形

你认为在海上航行会遇到哪些问题?

船只多,联系不方便;

粮食、淡水、菜蔬等物质如何补给;

海盗/所到国家发生战乱;

船只进水/损坏等问题;

语言沟通障碍;

遇大雾迷失方向等

灯光、旗帜、声响等信号;

上岸补给 ,船上种养;

强大的军事(战船)

造船技术高超(水密隔舱)

随行翻译;

导航技术高超

百折不挠、勇于开拓、

不畏艰难的探险精神

结合课文,填写下列表格

时间 1405-1433年

出发地点 刘家港

次数 7次

规模 最少60多艘,最多200多艘。最大的海船(宝船)150多米,宽60多米

人数 每次出海2万多人

到达范围 亚非30多个国家和地区,最远到达红海沿岸和非洲东海岸。

郑和下西洋特点

郑和与西方航海家比较

航海家 时间 次数 首航人数 到达范围

郑和 1405-1433 7 27000 亚非30多个国家和地区

哥伦布 1492 4 90 美洲大陆

达伽马 1497 3 160 绕过非洲好望角到达印度

郑和宝船与哥伦布船队

旗舰圣玛利亚号大小对比

时间长,次数多,

规模大,范围广,

航程远。

世界航海史上空前壮举

刘家港

评 价

郑和下西洋影响

《郑和航海图》(部分)

增进了中国与亚非国家和地区的相互了解和友好往来,而且开创了西太平洋与印度洋之间的亚非海上交通线,为人类航海事业作出了伟大贡献。

以和平交往为目的,

致力于文明的传播和交流;

国与国之间的交往,

应坚持和平共处五项原则,实行共商共建共赢。

启示:

印尼三宝庙

1433年,郑和于归国途中,积劳成疾,在古里(今印度)病逝,享年62岁。七月船队回国,宣宗赐葬南京牛首山南麓。

南京·郑和墓

郑和以后,

竟无第二

之郑和。

—梁启超

郑和下西洋之后明政府开始实行海禁政策,从此把辽阔的海洋拱手让给了西方探险者。然而,明政府的海禁政策能够禁止中国人民出海却阻止不了来自于海上的威胁——

第二篇章

海之战——忽视海权 倭寇来犯

(戚继光抗倭)

倭寇

中国古代称日本为倭国。元末明初,日本的武士和奸商,组成海盗集团,到中国东南沿海地区进行走私贸易和抢劫,被时人称为“倭寇”。

画中的百姓为何仓皇逃跑?

明·仇英《倭寇图卷》局部

倭患

大肆毁掠,……杀人无算。城边流血数十里,河内积货满千船。 ——《倭变事略》

连舰数百,蔽海而至。浙东西,江南北,滨海数千里,同时告警。 ——《明史》

倭寇在东南沿海,杀居民、劫财货,无恶不作,沿海各地遭到重大破坏,时称“倭患”。

明朝中期国力

减弱,海防松懈,倭寇与中国海盗、奸商相互勾结。

戚继光(1528—1588)

戚继光,山东人。明朝抗倭名将,杰出的军事家、民族英雄。

戚继光在东南沿海抗击倭寇十余年,扫平了多年为虐沿海的倭患,

确保了沿海人民的生命财产安全;后又在北方抗击鞑靼十余年,

保卫了北部疆域的安全。还写有《纪效新书》和《练兵实纪》等

著名兵书。

戚继光组建了戚家军,纪律严明,英勇善战。

鸳鸯阵——12人为一作战小组

台州九战九捷

台州

· 浙江沿海:

1561年,戚继光统领“戚家军”在台州九战九捷,平定了浙东地区的倭患。

· 东南沿海:

在福建、广东地区,与俞大猷合作,先后消灭了两地的倭寇。使东南沿海的倭患基本解除。

· 性质:一场反侵略的正义战争!

· 评价:我国历史上一位

伟大的民族英雄。

自1559年至1566年,戚家军历13战,每战横扫敌军,几近全歼,最大伤亡仅69人,敌我伤亡比例30:1。

——《明朝那些事儿》

民族英雄——是指一个国家、一个民族在抗击外来侵略,捍卫国家领土主权的斗争中涌现出来的英雄人物。

思考·探究

戚继光抗倭取得胜利的原因有哪些?

1.是一场反侵略的正义战争,符合人民愿望,得到人民支持;

2.戚家军纪律严明,英勇善战;

3.戚继光卓越的军事才能,指挥有方。

《凯歌》

万众一心兮群山可撼。

惟忠与义兮气冲斗牛。

主将亲我兮胜如父母。

干犯军法兮身不自由。

号令明兮赏罚信。

赴水火兮敢迟留?

上报天子兮下救黔首。

杀尽倭奴兮觅个封侯。

表现了戚家军万众一心,忠肝义胆的精神,宣示戚继光的治军原则;主将爱兵,军法森严,号令分明,赏罚必信等,表达了保国救民,建功立业,杀尽倭寇的坚定决心。

这首军歌表现了怎样的战斗意志?

封侯非我意,但愿海波平。

第三篇章

海之殇——殖民侵略 丧失领土

(葡萄牙攫取在澳门的居住权)

澳门往事

3.明政府在澳门设置守澳官,驻扎

军队,对澳门实施全面管理。

2.1573年,从明朝手中获得了在澳

门的租借居住权,但澳门主权仍属

于中国。

1.1553年,葡萄牙殖民者攫取了在

我国广东澳门的居住权;

澳门

第四篇章

海之光——雄狮已醒 再次崛起

强于世界者必强于海洋,

弱于世界者必弱于海洋。

好战必亡,忘战必危,

枕戈待旦,强我国力。

关心海洋、认识海洋、经略海洋,维护海洋权益,建设海洋大国!

明朝前期

国力强盛

郑和下西洋

与亚非各国和平交往

明中后期

国力渐衰

戚继光抗倭

葡萄牙攫取在澳门的居住权

战争冲突

封建制度走向衰败

国家实力决定外交关系

课堂练习

1.7次昼夜星驰的行程,30多个陌生国度的停泊,郑和七下西洋给中华民族留下了丰厚的文化遗产。明朝出现这样的壮举的根源是( )

A.海上交通发达 B.明朝前期国力强盛

C.指南针用于航海 D.造船技术高超

B

2.“以和为贵”“和平交往”是中华民族的优良传统。在古代对体现这一优良传统的是( )

①丝绸之路②鉴真东渡③郑和下西洋④戚继光抗倭

A.②③④ B.①③④ C.①②④ D.①②③

D

3.戚继光赋诗明志“遥知夷岛(指日本)浮天际,未敢忘危负年华。”诗中的“危”指( )

A. 东北地区遭到入侵 B.台湾被殖民者强占

C. 新疆地区遭受侵略 D.东南沿海倭患严重

D

4.“史书”记载郑和船队经过爪哇国:“行使中国历代铜钱,一般国人最喜中国青花瓷器……则用铜钱买易。”材料反映了郑和下西洋促进了( )

A.明朝国威的树立

B.明朝航海技术的发展

C.中国和亚非各国的经济交流

D.中国和亚非各国的政治交往

C

再 见

明朝的对外关系

部编版七年级中国历史下册第15课

课程标准:

了解郑和下西洋的航海壮举;

知道戚继光的抗倭斗争

学习目标:

1.掌握郑和下西洋的目的、时间、经过及意义。(重点、难点)

2.知道戚继光抗倭的史实,正确评价戚继光抗倭;理解戚继光抗倭的反侵略斗争性质。(重点)

3.知道葡萄牙攫取在澳门居住权的史实。

海之昌——国力强盛 海上壮举

海之战——忽视海权 倭寇来犯

海之殇——殖民侵略 丧失领土

海之光——雄狮已醒 再次崛起

目 录

第一篇章

海之昌----国力强盛 海上壮举

(郑和下西洋)

明确概念:何为西洋?

西洋是我国古代的地理概念。明初,人们把黄海、东海及其海外的海域称为“东洋”,而把今天文莱以西的东南亚和印度洋一带海域及沿岸地区称为“西洋”。

郑和

(1371-1433)

人物扫描:郑和,原姓马,小名三宝,又作三保。云南昆明人,回族,信封伊斯兰教。明代航海家、地理学家。从小就和父亲熟悉海洋,向往航海。在流离中被明军掳去,从小养成了吃苦耐劳和英勇无畏的气概。12岁成为太监,14岁被送往侍奉燕王朱棣。他知识丰富,熟悉许多国家的历史地理,在朱棣争夺帝位中有勇有谋,屡建奇功,被赐“郑”姓,世称“三保(宝)太监。

·经历磨难,性情坚毅;

·懂兵法,有谋略,英勇 善战,具有军事指挥才能;

·具有一定航海造船知识;

·熟悉伊斯兰教地区习俗;

·屡建战功,深得明成祖的信任。

思考:明成祖为什么会将远航的重任交给郑和?

文莱

材料1: 成祖疑惠帝亡海外,

欲踪迹之,且欲耀兵异域,示

中国富强。

——《明史·郑和传》

材料2:我国船队战无不胜,可

用之扩大经商,……交换一些

中国所缺之香料,珍奇异兽等。

明惠帝

(建文)

明太祖

明成祖

为什么下西洋?

政治目的:寻找失踪的建文帝;

外交目的:提高明朝在国外的地位和威望;

经济目的:用中国的货物去换取海外的奇珍。

根本目的——示中国富强

材料:史书记载洪武末年时:“仓廪充积,天下太平”。建文帝时期:“家给人足,外门不阖”。到永乐年间,明王朝统治已臻极盛。

明代罗盘

能不能下西洋?(条件)

1.经济基础:明初国力雄厚,成为当时世界上的强国(最根本的)。

2.科技保障:造船技术的发达,指南针的运用,地理知识的丰富。

3.政府支持:明成祖的鼎力支持。

4.个人能力:郑和个人能力出众。

材料2:第一次下西洋时,就有27800多人,其中有使臣、官兵、航海技术人员、财务人员、宗教人士、翻译、医生、厨师、工匠等。

材料1:船队最多时有船200多艘,最少有60多艘。

其中最大的海船可乘千人,是当时世界上最大、最

先进的海船。

材料3:郑和船队采用了当时

世界上最先进的远洋航海技术。

阅读材料,感知郑和下西洋具有哪些壮举?

配置与编队

宝船

马船

战船

水船

坐船

粮船

观夫海洋,洪涛接天,巨浪如山……而我之云帆高张,昼夜星驰,涉彼狂澜,若履通衢。

雁队形

你认为在海上航行会遇到哪些问题?

船只多,联系不方便;

粮食、淡水、菜蔬等物质如何补给;

海盗/所到国家发生战乱;

船只进水/损坏等问题;

语言沟通障碍;

遇大雾迷失方向等

灯光、旗帜、声响等信号;

上岸补给 ,船上种养;

强大的军事(战船)

造船技术高超(水密隔舱)

随行翻译;

导航技术高超

百折不挠、勇于开拓、

不畏艰难的探险精神

结合课文,填写下列表格

时间 1405-1433年

出发地点 刘家港

次数 7次

规模 最少60多艘,最多200多艘。最大的海船(宝船)150多米,宽60多米

人数 每次出海2万多人

到达范围 亚非30多个国家和地区,最远到达红海沿岸和非洲东海岸。

郑和下西洋特点

郑和与西方航海家比较

航海家 时间 次数 首航人数 到达范围

郑和 1405-1433 7 27000 亚非30多个国家和地区

哥伦布 1492 4 90 美洲大陆

达伽马 1497 3 160 绕过非洲好望角到达印度

郑和宝船与哥伦布船队

旗舰圣玛利亚号大小对比

时间长,次数多,

规模大,范围广,

航程远。

世界航海史上空前壮举

刘家港

评 价

郑和下西洋影响

《郑和航海图》(部分)

增进了中国与亚非国家和地区的相互了解和友好往来,而且开创了西太平洋与印度洋之间的亚非海上交通线,为人类航海事业作出了伟大贡献。

以和平交往为目的,

致力于文明的传播和交流;

国与国之间的交往,

应坚持和平共处五项原则,实行共商共建共赢。

启示:

印尼三宝庙

1433年,郑和于归国途中,积劳成疾,在古里(今印度)病逝,享年62岁。七月船队回国,宣宗赐葬南京牛首山南麓。

南京·郑和墓

郑和以后,

竟无第二

之郑和。

—梁启超

郑和下西洋之后明政府开始实行海禁政策,从此把辽阔的海洋拱手让给了西方探险者。然而,明政府的海禁政策能够禁止中国人民出海却阻止不了来自于海上的威胁——

第二篇章

海之战——忽视海权 倭寇来犯

(戚继光抗倭)

倭寇

中国古代称日本为倭国。元末明初,日本的武士和奸商,组成海盗集团,到中国东南沿海地区进行走私贸易和抢劫,被时人称为“倭寇”。

画中的百姓为何仓皇逃跑?

明·仇英《倭寇图卷》局部

倭患

大肆毁掠,……杀人无算。城边流血数十里,河内积货满千船。 ——《倭变事略》

连舰数百,蔽海而至。浙东西,江南北,滨海数千里,同时告警。 ——《明史》

倭寇在东南沿海,杀居民、劫财货,无恶不作,沿海各地遭到重大破坏,时称“倭患”。

明朝中期国力

减弱,海防松懈,倭寇与中国海盗、奸商相互勾结。

戚继光(1528—1588)

戚继光,山东人。明朝抗倭名将,杰出的军事家、民族英雄。

戚继光在东南沿海抗击倭寇十余年,扫平了多年为虐沿海的倭患,

确保了沿海人民的生命财产安全;后又在北方抗击鞑靼十余年,

保卫了北部疆域的安全。还写有《纪效新书》和《练兵实纪》等

著名兵书。

戚继光组建了戚家军,纪律严明,英勇善战。

鸳鸯阵——12人为一作战小组

台州九战九捷

台州

· 浙江沿海:

1561年,戚继光统领“戚家军”在台州九战九捷,平定了浙东地区的倭患。

· 东南沿海:

在福建、广东地区,与俞大猷合作,先后消灭了两地的倭寇。使东南沿海的倭患基本解除。

· 性质:一场反侵略的正义战争!

· 评价:我国历史上一位

伟大的民族英雄。

自1559年至1566年,戚家军历13战,每战横扫敌军,几近全歼,最大伤亡仅69人,敌我伤亡比例30:1。

——《明朝那些事儿》

民族英雄——是指一个国家、一个民族在抗击外来侵略,捍卫国家领土主权的斗争中涌现出来的英雄人物。

思考·探究

戚继光抗倭取得胜利的原因有哪些?

1.是一场反侵略的正义战争,符合人民愿望,得到人民支持;

2.戚家军纪律严明,英勇善战;

3.戚继光卓越的军事才能,指挥有方。

《凯歌》

万众一心兮群山可撼。

惟忠与义兮气冲斗牛。

主将亲我兮胜如父母。

干犯军法兮身不自由。

号令明兮赏罚信。

赴水火兮敢迟留?

上报天子兮下救黔首。

杀尽倭奴兮觅个封侯。

表现了戚家军万众一心,忠肝义胆的精神,宣示戚继光的治军原则;主将爱兵,军法森严,号令分明,赏罚必信等,表达了保国救民,建功立业,杀尽倭寇的坚定决心。

这首军歌表现了怎样的战斗意志?

封侯非我意,但愿海波平。

第三篇章

海之殇——殖民侵略 丧失领土

(葡萄牙攫取在澳门的居住权)

澳门往事

3.明政府在澳门设置守澳官,驻扎

军队,对澳门实施全面管理。

2.1573年,从明朝手中获得了在澳

门的租借居住权,但澳门主权仍属

于中国。

1.1553年,葡萄牙殖民者攫取了在

我国广东澳门的居住权;

澳门

第四篇章

海之光——雄狮已醒 再次崛起

强于世界者必强于海洋,

弱于世界者必弱于海洋。

好战必亡,忘战必危,

枕戈待旦,强我国力。

关心海洋、认识海洋、经略海洋,维护海洋权益,建设海洋大国!

明朝前期

国力强盛

郑和下西洋

与亚非各国和平交往

明中后期

国力渐衰

戚继光抗倭

葡萄牙攫取在澳门的居住权

战争冲突

封建制度走向衰败

国家实力决定外交关系

课堂练习

1.7次昼夜星驰的行程,30多个陌生国度的停泊,郑和七下西洋给中华民族留下了丰厚的文化遗产。明朝出现这样的壮举的根源是( )

A.海上交通发达 B.明朝前期国力强盛

C.指南针用于航海 D.造船技术高超

B

2.“以和为贵”“和平交往”是中华民族的优良传统。在古代对体现这一优良传统的是( )

①丝绸之路②鉴真东渡③郑和下西洋④戚继光抗倭

A.②③④ B.①③④ C.①②④ D.①②③

D

3.戚继光赋诗明志“遥知夷岛(指日本)浮天际,未敢忘危负年华。”诗中的“危”指( )

A. 东北地区遭到入侵 B.台湾被殖民者强占

C. 新疆地区遭受侵略 D.东南沿海倭患严重

D

4.“史书”记载郑和船队经过爪哇国:“行使中国历代铜钱,一般国人最喜中国青花瓷器……则用铜钱买易。”材料反映了郑和下西洋促进了( )

A.明朝国威的树立

B.明朝航海技术的发展

C.中国和亚非各国的经济交流

D.中国和亚非各国的政治交往

C

再 见

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源