第三单元人口迁徒、文化交融与认同小节练习(Word版,含解析)

文档属性

| 名称 | 第三单元人口迁徒、文化交融与认同小节练习(Word版,含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 714.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-02-04 14:22:29 | ||

图片预览

文档简介

第三单元人口迁徒、文化交融与认同

一、选择题

1.一幅图画描述人类求知过程的“知识山”,一路逐级而上,分别是语法、数学、逻辑、音乐、天文、几何、修辞,在顶峰则是神学。这种概念最可能出现在

A.前5世纪希腊

B.3世纪罗马

C.13世纪西欧

D.19世纪英国

2.对哥伦布抵达美洲,不同地区的人们评价不一样:欧洲人称“发现美洲”和“地理大发现”,印第安人称“欧洲人侵略的开端”,梵蒂冈(教皇国)人称“向美洲开始传播福音”,而有的史学家则称“两种文明相遇”。对这一现象认识正确的是

A.上述评价都体现了科学历史观

B.上述不同评价均缺乏史料实证

C.对同一历史事物会有不同解释

D.印第安人没有开阔的国际视野

3.在印欧人的早期迁徙平息下来之后,按其迁徙的路线和大致时间判断,形成的帝国不包括

A.亚述帝国 B.赫梯帝国 C.波斯帝国 D.阿拉伯帝国

4.“人被打上烙印,像牲畜一样,被关在阴暗的地下室……许多人都死在航程上——不愿意被送到另一个国家,卖给另一个奴隶主……”该文中“人”的航程的起点与终点是

A.欧洲非洲 B.欧洲亚洲 C.亚洲美洲 D.非洲美洲

5.学者蓝琪认为,印欧人离开草原向外迁徙,大致可分为三个阶段:从公元前18世纪到公元前15世纪为印欧人的第一次大迁徙,从公元前13世纪到公元前11世纪为第二次大迁徙,从公元前7世纪至5世纪为第三次大迁徙。日耳曼人进入罗马帝国,攻陷罗马城,属

A.印欧人的第一次大迁徙 B.印欧人的第二次大迁徙

C.印欧人的第三次大迁徙 D.日耳曼人反抗罗马统治的正义战争

6.古代中国的四大发明大多经过阿拉伯人传入欧洲的,但也有例外,下列各项中哪一项不是经过阿拉伯人传入欧洲的

A.造纸术 B.印刷术 C.指南针 D.火药

7.一位先驱为中外文化交流做出了重要贡献,有学者称他为“地球上出现的第一位‘世界公民’”。他指的是

A.孔子 B.苏格拉底 C.利玛窦 D.徐光启

8.1518年底,天花首次在美洲出现,并在其后两百年中多次发作。在17世纪的前3/4的时间里,新英格兰土著人口的数量从73万人下降到1.2万人。由此导致

A.大量印第安人被屠杀

B.大量黑人被贩卖到美洲

C.许多欧洲人移民美洲

D.众多中国人向美洲移民

9.从公元前13世纪下半叶起,在南起埃及、北至希腊半岛、东抵小亚细亚和巴勒斯坦、西达塞浦路斯和克里特岛的地中海东部广大地区内,出现了许多古代文化中心迅速衰落以至灭亡的现象。出现这种现象的一个重要原因是

A.海上民族的崛起 B.印欧人的大迁徙

C.赫梯王国的征讨 D.阿拉伯人的西征

10.在古希腊神话中,普罗米修斯面对着不可抗拒的力量,没有屈服,即使只需说一句表示屈服的话就可以获得自由,他也毫不退让。这类神话构成了古希腊悲剧的主题,并成为市民精神生活的重要组成部分。据此可知,古代希腊

A.公民的思想自由遭到压制

B.民众厌倦平淡的世俗生活

C.传统文化蕴含着人文精神

D.神话观念逐步得到了强化

11.下表西方黑奴贸易废除情况表,由此可推知,黑奴贸易终结主要是因为

1807年后 英美法先后宣布禁止黑奴贸易,但黑奴贸易禁而不止

1861—1865年 美国南北战争使大西洋黑奴贸易的根基发生了彻底的动摇

1890年 布鲁塞尔国际会议通过了反对奴隶贸易的总决议书,黑奴贸易最终划上了句号

A.工业革命与黑奴贸易的矛盾 B.国际会议通过立法方式推动

C.各国政府先后采取措施推动 D.黑人奴隶不断进行反抗斗争

12.下列内容出自某历史论文的子目。据此判断,该论文的研究主题为

A.拉美多元文化的发展 B.西方工业文明的扩张

C.美国多源文化的表现 D.美洲传统文化的消失

13.1500-1800年美洲人口结构发生变化,欧洲人、印欧混血人、非洲人、非欧混血人数量不断增加,并最终超过美洲原住民。造成这一变化的主要原因是( )

A.美洲原住民遭到大量屠杀 B.欧洲人对美洲不断的探险和征服

C.美洲原住民纷纷逃离海外 D.欧洲人移民到美洲分布越来越广

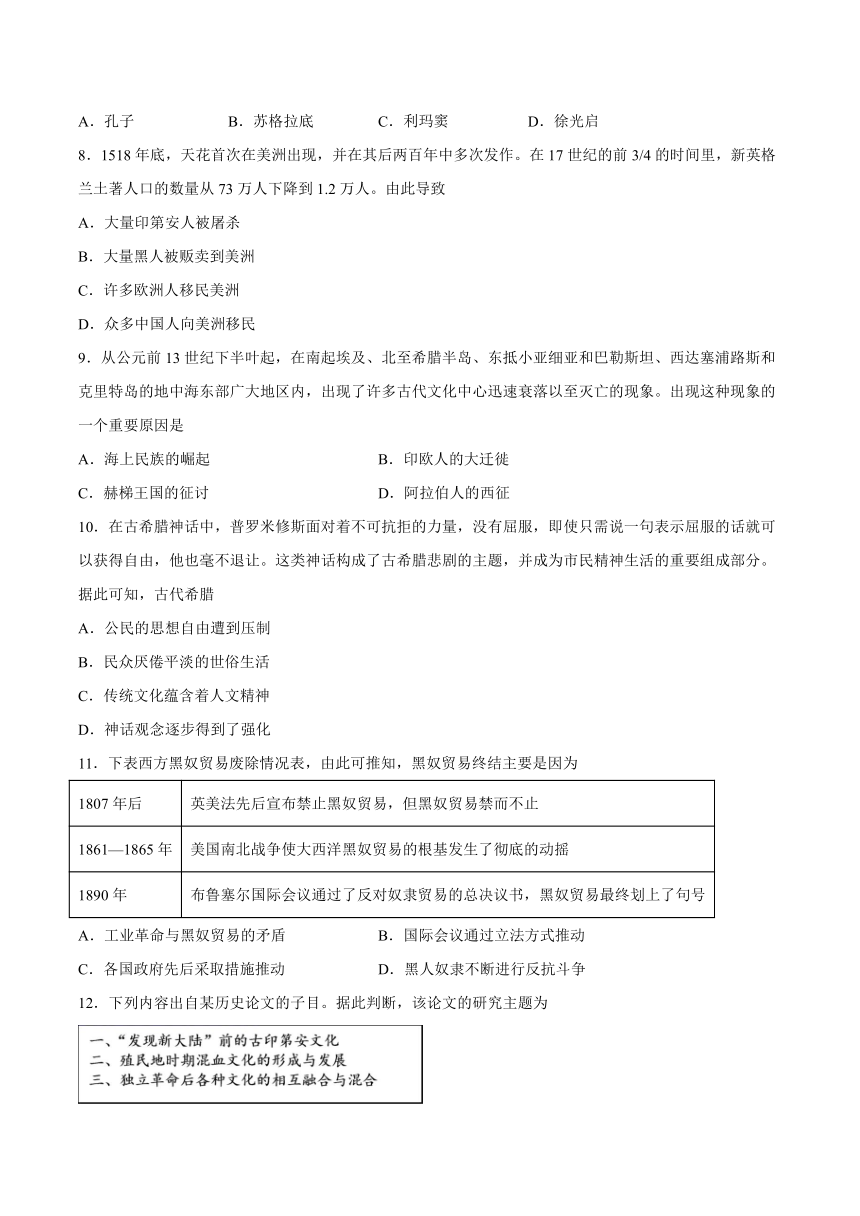

14.如图为埃及雕刻中的赫梯战车和士兵。其可以佐证

A.赫梯是一个习惯于征战的民族 B.马拉战车是当时最先进的作战方式

C.赫梯人与古埃及人在西亚的争霸 D.赫梯人击败埃及控制了尼罗河流域

二、简答题

15.亚洲:大月氏人西迁的原因和影响是什么?

16.殖民扩张对大洋洲的影响是什么?

17.亚欧游牧民族大迁徙带来了哪些影响?

三、材料分析题

18.阅读材料,回答问题

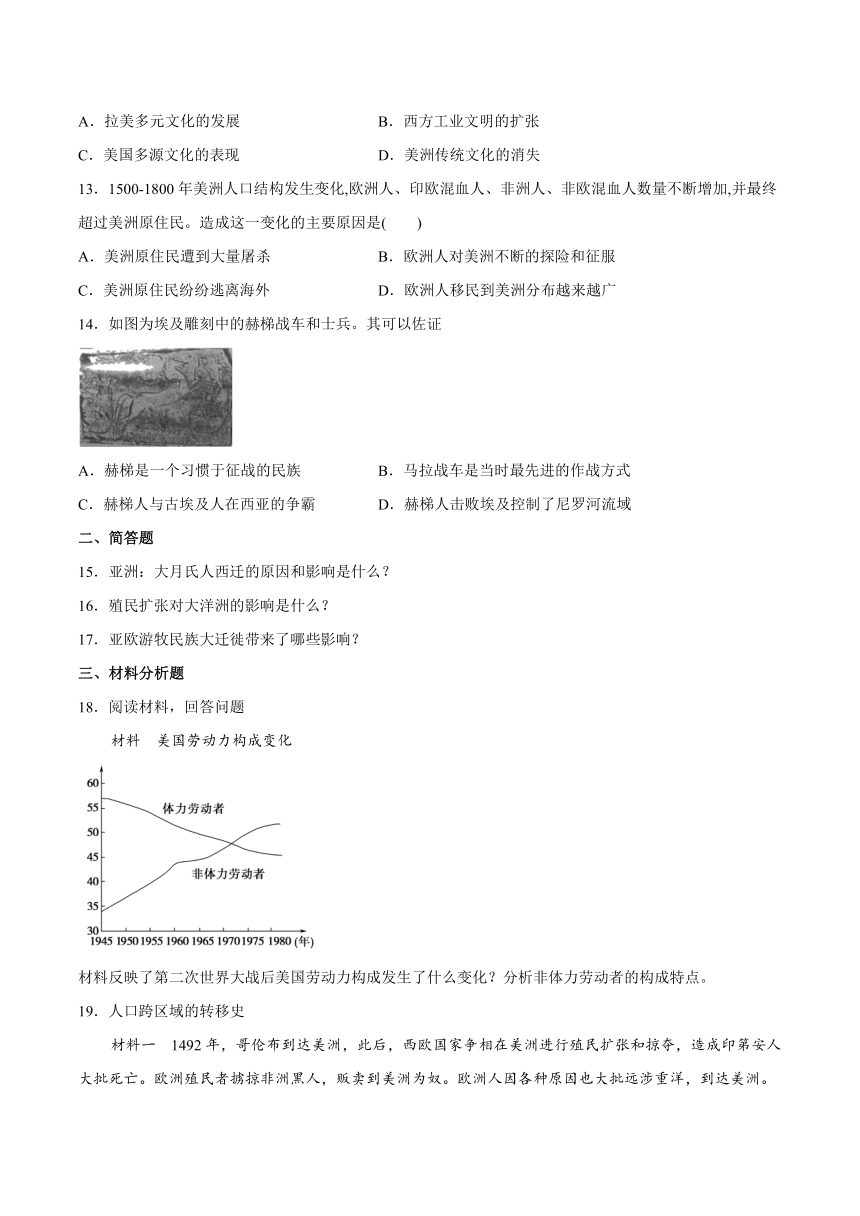

材料 美国劳动力构成变化

材料反映了第二次世界大战后美国劳动力构成发生了什么变化?分析非体力劳动者的构成特点。

19.人口跨区域的转移史

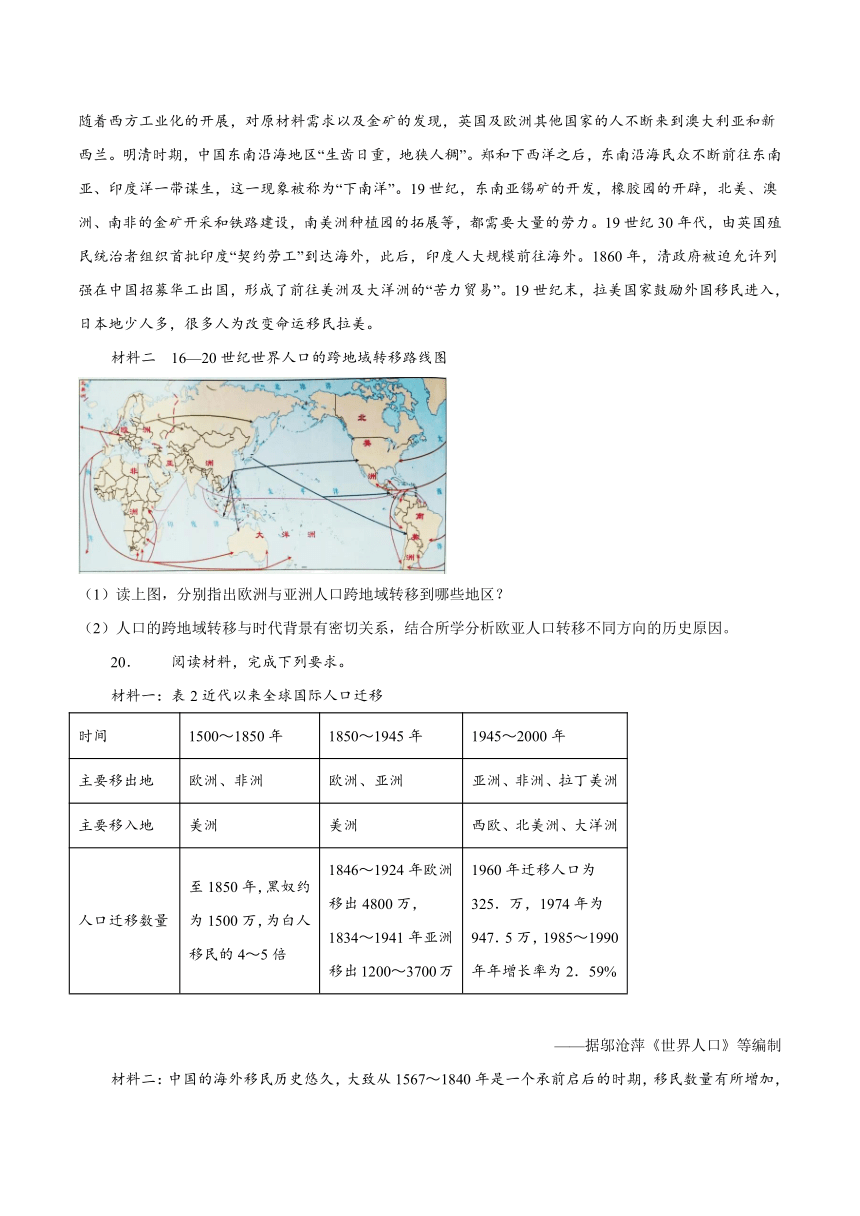

材料一 1492年,哥伦布到达美洲,此后,西欧国家争相在美洲进行殖民扩张和掠夺,造成印第安人大批死亡。欧洲殖民者掳掠非洲黑人,贩卖到美洲为奴。欧洲人因各种原因也大批远涉重洋,到达美洲。随着西方工业化的开展,对原材料需求以及金矿的发现,英国及欧洲其他国家的人不断来到澳大利亚和新西兰。明清时期,中国东南沿海地区“生齿日重,地狭人稠”。郑和下西洋之后,东南沿海民众不断前往东南亚、印度洋一带谋生,这一现象被称为“下南洋”。19世纪,东南亚锡矿的开发,橡胶园的开辟,北美、澳洲、南非的金矿开采和铁路建设,南美洲种植园的拓展等,都需要大量的劳力。19世纪30年代,由英国殖民统治者组织首批印度“契约劳工”到达海外,此后,印度人大规模前往海外。1860年,清政府被迫允许列强在中国招募华工出国,形成了前往美洲及大洋洲的“苦力贸易”。19世纪末,拉美国家鼓励外国移民进入,日本地少人多,很多人为改变命运移民拉美。

材料二 16—20世纪世界人口的跨地域转移路线图

(1)读上图,分别指出欧洲与亚洲人口跨地域转移到哪些地区?

(2)人口的跨地域转移与时代背景有密切关系,结合所学分析欧亚人口转移不同方向的历史原因。

20. 阅读材料,完成下列要求。

材料一:表2近代以来全球国际人口迁移

时间 1500~1850年 1850~1945年 1945~2000年

主要移出地 欧洲、非洲 欧洲、亚洲 亚洲、非洲、拉丁美洲

主要移入地 美洲 美洲 西欧、北美洲、大洋洲

人口迁移数量 至1850年,黑奴约为1500万,为白人移民的4~5倍 1846~1924年欧洲移出4800万,1834~1941年亚洲移出1200~3700万 1960年迁移人口为 325.万,1974年为 947.5万,1985~1990年年增长率为2.59%

——据邬沧萍《世界人口》等编制

材料二:中国的海外移民历史悠久,大致从1567~1840年是一个承前启后的时期,移民数量有所增加,1801~1850年中国海外移民数达32万人。近代中国海外移民的总数为1500万人左右,其中90%移往东南亚,移民与祖国保持着密切联系,1862~1949年,华侨投资国内企业有25510家,投资总额约63271万元。新中国成立后,大陆地区很少向外移民。70年代以后,出现了一个新的移民潮。到2008年,移民人数达1000万以上,主要集中于发达国家

——摘编自曹树基《中国移民史》(第六卷)等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括近代以来全球国际人口迁移的基本趋势。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出16世纪以来中国海外移民的特点及形成的主要原因,并说明华侨华人在中国近代史上的贡献。

参考答案

1.C

【详解】

依据材料中“在顶峰则是神学”等信息结合所学可知,基督教是中世纪西欧封建统治的精神支柱,教会也是西欧最大的封建主,中世纪把意识形态的其他一切形式——哲学、政治学、法学都合并到神学中,使之成为神学中的科目,神学占据统治地位,因此C选项正确。A选项错误,结合所学可知,神学一词多被用以指称基督教信仰观的诸多理论,基督教出现于公元1世纪,公元前5世纪的希腊尚未出现基督教神学;B选项错误,3世纪的罗马基督教神学尚未处于知识的“顶峰”;D选项错误,19世纪的英国越来越多的人们从宗教神学中的无知、愚昧和落后中解放出来,神学不再占据知识的“顶峰”。故正确答案为C选项。

2.C

【详解】

依据材料“欧洲人称发现美洲……两种文明相遇”表明不同的立场对同一历史事物会有不同解释。故答案为C项。A项材料“欧洲人侵略的开端”“向美洲开始传播福音”是矛盾的,不可能都体现了科学历史观,排除;B项“均缺乏史料实证”不符合史实,排除;D项材料印第安人称“欧洲人侵略的开端”反映了种族灭绝等苦难,不能以开阔的国际视野无视民族灾难,排除。

3.D

【详解】

阿拉伯帝国形成于7世纪,与印欧人迁徙的时间不符。故D项符合题意;ABC项都正确,不符合题意。

4.D

【详解】

结合所学知识可知,在殖民扩张过程中,以英国为首的西方殖民者进行了罪恶的贩卖黑人奴隶的“三角贸易”。在此过程中,西方殖民者将非洲黑人奴隶贩运到美洲,获取暴利。故材料中“人”的起点是非洲,终点是美洲,D符合题意;ABC均与题干要求不符。

5.C

【详解】

本题考查印欧人的民族迁徙和日耳曼人的征服,抓住两个时间很关键,一是材料中三次印欧人迁徙时间的界定;另一个就是日耳曼人攻陷罗马城的时间。日耳曼人攻陷罗马城在476年,西罗马帝国灭亡,符合第三次大迁徙时间,C项正确,排除A、B、D项。故选C项。

6.B

【详解】

在做此题时需要特别注意的是中国的印刷术是经过波斯(即今天的伊朗)传入西方的,其他各项均是由阿拉伯人传入西方的,所以综上所述本题答案只有选B才是符合题意的,正确。

7.C

【详解】

明朝时候,耶稣教传教士利玛窦来到中国,带来西方的一些先进科技,促进了中西之间的交流,答案为C;孔子和徐光启没有到过西方,苏格拉底没有来到中国,均不符合题意,排除ABD。

8.B

【详解】

根据材料“新英格兰土著人口的数量从73万人下降到1.2万人”结合所学知识可知,当地土著人的剧减导致缺乏劳动力,因此欧洲殖民者把非洲的黑人贩卖到美洲充当奴隶,故B选项正确;根据所学知识可知,天花的出现导致大量美洲土著人的死亡,劳动力的剧减导致欧洲人贩卖黑奴,而不是屠杀印第安人,故A选项错误;欧洲人移民美洲的原因不是由于当地的土著人的死亡,故C选项错误;由于天花而大量土著人的死亡,导致了黑人被贩卖到美洲,与中国人向美洲移民无关,故D选项错误。

9.A

【详解】

公元前1200年左右,东部地中海区域出现了一股较大的民族迁徙浪潮。埃及文献称这些移民为“海上国家的人”,现代学者称他们为“海上民族”,其移民导致了以赫梯帝国为代表的很多文化中心的瓦解,故A项正确;综上所述排除BCD。

10.C

【详解】

根据“在古希腊神话中,普罗米修斯面对着不可抗拒的力量,没有屈服”“这类神话构成了古希腊悲剧的主题”可知,这类神话强调人的力量和作用,说明传统文化蕴含着人文精神,故C正确;材料反映古希腊神话,无法体现公民的思想自由遭到压制,排除A;B与材料信息无关,排除;材料信息无法体现神话观念逐步得到了强化,排除D。

11.A

【详解】

据材料“美国南北战争,1890年黑奴贸易最终划上了句号”结合所学可知工业革命需要广阔的殖民地与劳动力,黑奴贸易的终止有助于提供广阔的劳动力与市场,故选A项;国际会议的推动为黑奴贸易的结束提供了重要保障而非主要原因,排除B项;各国政府的先后推动主要得益于工业革命的开展,排除C项;据材料可知,政府的推动作用促进了黑奴贸易的终结,而未涉及到黑人奴隶的反抗斗争,排除D项。

12.A

【详解】

材料体现的是拉丁美洲本土文化受殖民扩张的影响,形成混血文化,后在独立浪潮后出现多种文化混合的现象,因此反映的主题是拉美多元文化的发展,A项正确;材料与西方工业文明扩张的说法无关,B项排除;材料中的美洲不光单指美国,C项排除;美洲的文化传统并未消失,D项排除。故选A。

13.B

【详解】

联系所学知识可知,欧洲人、印欧混血人、非洲人、非欧混血人数量不断增加并最终超过美洲原住民的原因是欧洲长期征服美洲的结果,故B正确;根据题干可知,A、C都是1500—1800年间美洲人口发生变化的原因之一,但不是主要原因,故排除;D是表现,不是原因,排除。

14.C

【详解】

埃及雕刻中出现了赫梯战车和士兵,说明古埃及人对此印象深刻,这是古代赫梯人与埃及人为争夺叙利亚在西亚争霸的一个历史写照,故C项正确;单纯从一个雕刻中无法得出“赫梯是一个习惯于征战的民族”的结论,故A项错误;因为图片中没有比较,因此不能说明“马拉战车是当时最先进的作战方式”,故B项错误;历史上赫梯人并没有控制尼罗河流域,故D项错误。

15.(1)原因:匈奴势力强大,不断扩张。

(2)影响:建立贵霜帝国,势力一度到达印度北部。

【详解】

根据所学知识可知,由于匈奴势力强大,不断扩张,大月氏人开始西迁,建立贵霜帝国,势力一度到达印度北部。

16.(1)原住民大量减少,白人成为当地的主要居民。

(2)欧洲文化成为当地文化的主流。

【详解】

结合所学知识可知,可从当地人口结构变动、欧洲文化的传播等角度进行分析。

17.(1)改变了亚欧大陆从东到西的政治格局,一批新的国家先后崛起。

(2)各个区域的文化在碰撞、交往和交融中发生了不同程度的变化。

(3)各民族在吸收其他民族文化的基础上促进了本民族文化的发展。

【详解】

结合所学可知,亚欧游牧民族大迁徙的影响主要是以下几点:(1)改变了亚欧大陆从东到西的政治格局,一批新的国家先后崛起。(2)各个区域的文化在碰撞、交往和交融中发生了不同程度的变化。(3)各民族在吸收其他民族文化的基础上促进了本民族文化的发展。

18.变化:非体力劳动者在就业人数中的比例超过了体力劳动者。特点:非体力劳动者的文化素质和知识水平较高的人员在增加。

【详解】

变化:根据坐标图中两条线的变化趋势可知,1945年后美国非体力劳动者数量持续增加、体力劳动者不断减少,概括来说,二战后美国非体力劳动者在就业人数中的比例超过了体力劳动者。特点:结合所学知识,从文化素质、知识水平较高的人员在增加等角度进行分析。

19.示例:

(1)欧洲:西欧人向北美洲、南美洲;南非;澳大利亚、新西兰转移。俄罗斯人口向亚洲北部转移。

亚洲:中国人向东南亚、美洲、大洋洲转移;印度人向非洲南部和东部海岸;东南亚和加勒比海地区转移。日本人向拉美移民。

(2)16世纪,新航路的开辟之后,欧洲国家开展对外殖民扩张。19世纪,工业革命对原材料及商品市场的需求增加,世界市场的形成和工业化进程的不断加速,欧洲革命、战争导致政局的动荡,文艺复兴启蒙运动及追求财富思想的推动,以及交通的进步,促使欧洲人口向美洲和大洋洲、南非、北亚不断转移。

明清时期,东南沿海地区农耕经济发展,人地矛盾突出,受郑和下西洋影响,民众前往东南亚、印度洋一带谋生。

19世纪,工业革命的开展需要大量的劳动力。第二次鸦片战争中国战败,签订《北京条约》,清政府被迫允许列强在华招募华工。民众为生活所迫或被绑架欺骗,成为华工劳力,被迫前往东南亚、澳大利亚、美国等地。

印度在英国的殖民统治下,被迫移民到英国殖民地。19世纪末,拉美国家实现独立后,发展经济的需要,鼓励外国移民进入,日本地少人多,移民拉美地区。

【详解】

(1)根据路线图看出,西欧人向北美洲、南美洲转移;南非人口向澳大利亚、新西兰转移;俄罗斯人口向亚洲北部转移;亚洲:中国人向东南亚、美洲、大洋洲转移;印度人向非洲南部和东部海岸;东南亚和加勒比海地区转移;日本人向拉美移民。

(2)欧洲人口转移原因:根据“1492年,哥伦布到达美洲,此后,西欧国家争相在美洲进行殖民扩张和掠夺”得出16世纪,新航路的开辟之后,欧洲国家开展对外殖民扩张。根据“随着西方工业化的开展,……英国及欧洲其他国家的人不断来到澳大利亚和新西兰”得出19世纪,工业革命对原材料及商品市场的需求增加,世界市场的形成和工业化进程的不断加速;根据所学,还可从欧洲革命、战争导致政局的动荡;文艺复兴、启蒙运动促进思想解放;交通的进步等分析总结。

亚洲人口转移原因:根据“生齿日重,地狭人稠”“郑和下西洋之后,东南沿海民众不断前往东南亚、印度洋一带谋生”得出明清时期,东南沿海地区农耕经济发展,人地矛盾突出,受郑和下西洋影响,民众前往东南亚、印度洋一带谋生。根据“东南亚锡矿的开发,……南美洲种植园的拓展等,都需要大量的劳力”得出19世纪,工业革命的开展需要大量的劳动力。根据“清政府被迫允许列强在中国招募华工出国”得出第二次鸦片战争中国战败,签订《北京条约》,清政府被迫允许列强在华招募华工。民众为生活所迫或被绑架欺骗,成为华工劳力。根据“英国殖民统治者组织首批印度‘契约劳工’到达海外”得出印度在英国的殖民统治下,被迫移民到英国殖民地。根据“19世纪末,拉美国家鼓励外国移民进入,日本地少人多,很多人为改变命运移民拉美”得出19世纪末,拉美国家实现独立后,发展经济的需要,鼓励外国移民进入,日本地少人多,移民拉美地区。

20.(1)数量不断增加;范围不断扩大;自愿移民从主要由发达地区向落后地区迁移,逐渐转变为主要由发展中国家向发达国家迁移;被强迫进行的移民基本停止。

(2)特点:中国大规模海外移民出现于鸦片战争之后,晚于世界国际移民;新中国成立后一段时间内基本停止;70年代以后形成新的移民潮;

主要原因:卷入世界市场较晚;冷战期间西方的封锁;中国的改革开放。

贡献:引入技术和资金,促进了中国近代工业的兴起与发展;支持了孙中山领导的民主革命;支援和投身于全民族的抗战。

【详解】

(1)第一问可以依据材料来概括,主要从规模、迁移方向及迁移类型等角度思考。

(2)第二问有三小问,分别来回答。特点需要依据材料来概括,可分为三个时期:新中国成立前,初期以及改革开放后。原因结合所学知识,联系当时的国内背景和国际背景回答。贡献要从实际情况入手,要充分肯定他们的贡献。

一、选择题

1.一幅图画描述人类求知过程的“知识山”,一路逐级而上,分别是语法、数学、逻辑、音乐、天文、几何、修辞,在顶峰则是神学。这种概念最可能出现在

A.前5世纪希腊

B.3世纪罗马

C.13世纪西欧

D.19世纪英国

2.对哥伦布抵达美洲,不同地区的人们评价不一样:欧洲人称“发现美洲”和“地理大发现”,印第安人称“欧洲人侵略的开端”,梵蒂冈(教皇国)人称“向美洲开始传播福音”,而有的史学家则称“两种文明相遇”。对这一现象认识正确的是

A.上述评价都体现了科学历史观

B.上述不同评价均缺乏史料实证

C.对同一历史事物会有不同解释

D.印第安人没有开阔的国际视野

3.在印欧人的早期迁徙平息下来之后,按其迁徙的路线和大致时间判断,形成的帝国不包括

A.亚述帝国 B.赫梯帝国 C.波斯帝国 D.阿拉伯帝国

4.“人被打上烙印,像牲畜一样,被关在阴暗的地下室……许多人都死在航程上——不愿意被送到另一个国家,卖给另一个奴隶主……”该文中“人”的航程的起点与终点是

A.欧洲非洲 B.欧洲亚洲 C.亚洲美洲 D.非洲美洲

5.学者蓝琪认为,印欧人离开草原向外迁徙,大致可分为三个阶段:从公元前18世纪到公元前15世纪为印欧人的第一次大迁徙,从公元前13世纪到公元前11世纪为第二次大迁徙,从公元前7世纪至5世纪为第三次大迁徙。日耳曼人进入罗马帝国,攻陷罗马城,属

A.印欧人的第一次大迁徙 B.印欧人的第二次大迁徙

C.印欧人的第三次大迁徙 D.日耳曼人反抗罗马统治的正义战争

6.古代中国的四大发明大多经过阿拉伯人传入欧洲的,但也有例外,下列各项中哪一项不是经过阿拉伯人传入欧洲的

A.造纸术 B.印刷术 C.指南针 D.火药

7.一位先驱为中外文化交流做出了重要贡献,有学者称他为“地球上出现的第一位‘世界公民’”。他指的是

A.孔子 B.苏格拉底 C.利玛窦 D.徐光启

8.1518年底,天花首次在美洲出现,并在其后两百年中多次发作。在17世纪的前3/4的时间里,新英格兰土著人口的数量从73万人下降到1.2万人。由此导致

A.大量印第安人被屠杀

B.大量黑人被贩卖到美洲

C.许多欧洲人移民美洲

D.众多中国人向美洲移民

9.从公元前13世纪下半叶起,在南起埃及、北至希腊半岛、东抵小亚细亚和巴勒斯坦、西达塞浦路斯和克里特岛的地中海东部广大地区内,出现了许多古代文化中心迅速衰落以至灭亡的现象。出现这种现象的一个重要原因是

A.海上民族的崛起 B.印欧人的大迁徙

C.赫梯王国的征讨 D.阿拉伯人的西征

10.在古希腊神话中,普罗米修斯面对着不可抗拒的力量,没有屈服,即使只需说一句表示屈服的话就可以获得自由,他也毫不退让。这类神话构成了古希腊悲剧的主题,并成为市民精神生活的重要组成部分。据此可知,古代希腊

A.公民的思想自由遭到压制

B.民众厌倦平淡的世俗生活

C.传统文化蕴含着人文精神

D.神话观念逐步得到了强化

11.下表西方黑奴贸易废除情况表,由此可推知,黑奴贸易终结主要是因为

1807年后 英美法先后宣布禁止黑奴贸易,但黑奴贸易禁而不止

1861—1865年 美国南北战争使大西洋黑奴贸易的根基发生了彻底的动摇

1890年 布鲁塞尔国际会议通过了反对奴隶贸易的总决议书,黑奴贸易最终划上了句号

A.工业革命与黑奴贸易的矛盾 B.国际会议通过立法方式推动

C.各国政府先后采取措施推动 D.黑人奴隶不断进行反抗斗争

12.下列内容出自某历史论文的子目。据此判断,该论文的研究主题为

A.拉美多元文化的发展 B.西方工业文明的扩张

C.美国多源文化的表现 D.美洲传统文化的消失

13.1500-1800年美洲人口结构发生变化,欧洲人、印欧混血人、非洲人、非欧混血人数量不断增加,并最终超过美洲原住民。造成这一变化的主要原因是( )

A.美洲原住民遭到大量屠杀 B.欧洲人对美洲不断的探险和征服

C.美洲原住民纷纷逃离海外 D.欧洲人移民到美洲分布越来越广

14.如图为埃及雕刻中的赫梯战车和士兵。其可以佐证

A.赫梯是一个习惯于征战的民族 B.马拉战车是当时最先进的作战方式

C.赫梯人与古埃及人在西亚的争霸 D.赫梯人击败埃及控制了尼罗河流域

二、简答题

15.亚洲:大月氏人西迁的原因和影响是什么?

16.殖民扩张对大洋洲的影响是什么?

17.亚欧游牧民族大迁徙带来了哪些影响?

三、材料分析题

18.阅读材料,回答问题

材料 美国劳动力构成变化

材料反映了第二次世界大战后美国劳动力构成发生了什么变化?分析非体力劳动者的构成特点。

19.人口跨区域的转移史

材料一 1492年,哥伦布到达美洲,此后,西欧国家争相在美洲进行殖民扩张和掠夺,造成印第安人大批死亡。欧洲殖民者掳掠非洲黑人,贩卖到美洲为奴。欧洲人因各种原因也大批远涉重洋,到达美洲。随着西方工业化的开展,对原材料需求以及金矿的发现,英国及欧洲其他国家的人不断来到澳大利亚和新西兰。明清时期,中国东南沿海地区“生齿日重,地狭人稠”。郑和下西洋之后,东南沿海民众不断前往东南亚、印度洋一带谋生,这一现象被称为“下南洋”。19世纪,东南亚锡矿的开发,橡胶园的开辟,北美、澳洲、南非的金矿开采和铁路建设,南美洲种植园的拓展等,都需要大量的劳力。19世纪30年代,由英国殖民统治者组织首批印度“契约劳工”到达海外,此后,印度人大规模前往海外。1860年,清政府被迫允许列强在中国招募华工出国,形成了前往美洲及大洋洲的“苦力贸易”。19世纪末,拉美国家鼓励外国移民进入,日本地少人多,很多人为改变命运移民拉美。

材料二 16—20世纪世界人口的跨地域转移路线图

(1)读上图,分别指出欧洲与亚洲人口跨地域转移到哪些地区?

(2)人口的跨地域转移与时代背景有密切关系,结合所学分析欧亚人口转移不同方向的历史原因。

20. 阅读材料,完成下列要求。

材料一:表2近代以来全球国际人口迁移

时间 1500~1850年 1850~1945年 1945~2000年

主要移出地 欧洲、非洲 欧洲、亚洲 亚洲、非洲、拉丁美洲

主要移入地 美洲 美洲 西欧、北美洲、大洋洲

人口迁移数量 至1850年,黑奴约为1500万,为白人移民的4~5倍 1846~1924年欧洲移出4800万,1834~1941年亚洲移出1200~3700万 1960年迁移人口为 325.万,1974年为 947.5万,1985~1990年年增长率为2.59%

——据邬沧萍《世界人口》等编制

材料二:中国的海外移民历史悠久,大致从1567~1840年是一个承前启后的时期,移民数量有所增加,1801~1850年中国海外移民数达32万人。近代中国海外移民的总数为1500万人左右,其中90%移往东南亚,移民与祖国保持着密切联系,1862~1949年,华侨投资国内企业有25510家,投资总额约63271万元。新中国成立后,大陆地区很少向外移民。70年代以后,出现了一个新的移民潮。到2008年,移民人数达1000万以上,主要集中于发达国家

——摘编自曹树基《中国移民史》(第六卷)等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括近代以来全球国际人口迁移的基本趋势。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出16世纪以来中国海外移民的特点及形成的主要原因,并说明华侨华人在中国近代史上的贡献。

参考答案

1.C

【详解】

依据材料中“在顶峰则是神学”等信息结合所学可知,基督教是中世纪西欧封建统治的精神支柱,教会也是西欧最大的封建主,中世纪把意识形态的其他一切形式——哲学、政治学、法学都合并到神学中,使之成为神学中的科目,神学占据统治地位,因此C选项正确。A选项错误,结合所学可知,神学一词多被用以指称基督教信仰观的诸多理论,基督教出现于公元1世纪,公元前5世纪的希腊尚未出现基督教神学;B选项错误,3世纪的罗马基督教神学尚未处于知识的“顶峰”;D选项错误,19世纪的英国越来越多的人们从宗教神学中的无知、愚昧和落后中解放出来,神学不再占据知识的“顶峰”。故正确答案为C选项。

2.C

【详解】

依据材料“欧洲人称发现美洲……两种文明相遇”表明不同的立场对同一历史事物会有不同解释。故答案为C项。A项材料“欧洲人侵略的开端”“向美洲开始传播福音”是矛盾的,不可能都体现了科学历史观,排除;B项“均缺乏史料实证”不符合史实,排除;D项材料印第安人称“欧洲人侵略的开端”反映了种族灭绝等苦难,不能以开阔的国际视野无视民族灾难,排除。

3.D

【详解】

阿拉伯帝国形成于7世纪,与印欧人迁徙的时间不符。故D项符合题意;ABC项都正确,不符合题意。

4.D

【详解】

结合所学知识可知,在殖民扩张过程中,以英国为首的西方殖民者进行了罪恶的贩卖黑人奴隶的“三角贸易”。在此过程中,西方殖民者将非洲黑人奴隶贩运到美洲,获取暴利。故材料中“人”的起点是非洲,终点是美洲,D符合题意;ABC均与题干要求不符。

5.C

【详解】

本题考查印欧人的民族迁徙和日耳曼人的征服,抓住两个时间很关键,一是材料中三次印欧人迁徙时间的界定;另一个就是日耳曼人攻陷罗马城的时间。日耳曼人攻陷罗马城在476年,西罗马帝国灭亡,符合第三次大迁徙时间,C项正确,排除A、B、D项。故选C项。

6.B

【详解】

在做此题时需要特别注意的是中国的印刷术是经过波斯(即今天的伊朗)传入西方的,其他各项均是由阿拉伯人传入西方的,所以综上所述本题答案只有选B才是符合题意的,正确。

7.C

【详解】

明朝时候,耶稣教传教士利玛窦来到中国,带来西方的一些先进科技,促进了中西之间的交流,答案为C;孔子和徐光启没有到过西方,苏格拉底没有来到中国,均不符合题意,排除ABD。

8.B

【详解】

根据材料“新英格兰土著人口的数量从73万人下降到1.2万人”结合所学知识可知,当地土著人的剧减导致缺乏劳动力,因此欧洲殖民者把非洲的黑人贩卖到美洲充当奴隶,故B选项正确;根据所学知识可知,天花的出现导致大量美洲土著人的死亡,劳动力的剧减导致欧洲人贩卖黑奴,而不是屠杀印第安人,故A选项错误;欧洲人移民美洲的原因不是由于当地的土著人的死亡,故C选项错误;由于天花而大量土著人的死亡,导致了黑人被贩卖到美洲,与中国人向美洲移民无关,故D选项错误。

9.A

【详解】

公元前1200年左右,东部地中海区域出现了一股较大的民族迁徙浪潮。埃及文献称这些移民为“海上国家的人”,现代学者称他们为“海上民族”,其移民导致了以赫梯帝国为代表的很多文化中心的瓦解,故A项正确;综上所述排除BCD。

10.C

【详解】

根据“在古希腊神话中,普罗米修斯面对着不可抗拒的力量,没有屈服”“这类神话构成了古希腊悲剧的主题”可知,这类神话强调人的力量和作用,说明传统文化蕴含着人文精神,故C正确;材料反映古希腊神话,无法体现公民的思想自由遭到压制,排除A;B与材料信息无关,排除;材料信息无法体现神话观念逐步得到了强化,排除D。

11.A

【详解】

据材料“美国南北战争,1890年黑奴贸易最终划上了句号”结合所学可知工业革命需要广阔的殖民地与劳动力,黑奴贸易的终止有助于提供广阔的劳动力与市场,故选A项;国际会议的推动为黑奴贸易的结束提供了重要保障而非主要原因,排除B项;各国政府的先后推动主要得益于工业革命的开展,排除C项;据材料可知,政府的推动作用促进了黑奴贸易的终结,而未涉及到黑人奴隶的反抗斗争,排除D项。

12.A

【详解】

材料体现的是拉丁美洲本土文化受殖民扩张的影响,形成混血文化,后在独立浪潮后出现多种文化混合的现象,因此反映的主题是拉美多元文化的发展,A项正确;材料与西方工业文明扩张的说法无关,B项排除;材料中的美洲不光单指美国,C项排除;美洲的文化传统并未消失,D项排除。故选A。

13.B

【详解】

联系所学知识可知,欧洲人、印欧混血人、非洲人、非欧混血人数量不断增加并最终超过美洲原住民的原因是欧洲长期征服美洲的结果,故B正确;根据题干可知,A、C都是1500—1800年间美洲人口发生变化的原因之一,但不是主要原因,故排除;D是表现,不是原因,排除。

14.C

【详解】

埃及雕刻中出现了赫梯战车和士兵,说明古埃及人对此印象深刻,这是古代赫梯人与埃及人为争夺叙利亚在西亚争霸的一个历史写照,故C项正确;单纯从一个雕刻中无法得出“赫梯是一个习惯于征战的民族”的结论,故A项错误;因为图片中没有比较,因此不能说明“马拉战车是当时最先进的作战方式”,故B项错误;历史上赫梯人并没有控制尼罗河流域,故D项错误。

15.(1)原因:匈奴势力强大,不断扩张。

(2)影响:建立贵霜帝国,势力一度到达印度北部。

【详解】

根据所学知识可知,由于匈奴势力强大,不断扩张,大月氏人开始西迁,建立贵霜帝国,势力一度到达印度北部。

16.(1)原住民大量减少,白人成为当地的主要居民。

(2)欧洲文化成为当地文化的主流。

【详解】

结合所学知识可知,可从当地人口结构变动、欧洲文化的传播等角度进行分析。

17.(1)改变了亚欧大陆从东到西的政治格局,一批新的国家先后崛起。

(2)各个区域的文化在碰撞、交往和交融中发生了不同程度的变化。

(3)各民族在吸收其他民族文化的基础上促进了本民族文化的发展。

【详解】

结合所学可知,亚欧游牧民族大迁徙的影响主要是以下几点:(1)改变了亚欧大陆从东到西的政治格局,一批新的国家先后崛起。(2)各个区域的文化在碰撞、交往和交融中发生了不同程度的变化。(3)各民族在吸收其他民族文化的基础上促进了本民族文化的发展。

18.变化:非体力劳动者在就业人数中的比例超过了体力劳动者。特点:非体力劳动者的文化素质和知识水平较高的人员在增加。

【详解】

变化:根据坐标图中两条线的变化趋势可知,1945年后美国非体力劳动者数量持续增加、体力劳动者不断减少,概括来说,二战后美国非体力劳动者在就业人数中的比例超过了体力劳动者。特点:结合所学知识,从文化素质、知识水平较高的人员在增加等角度进行分析。

19.示例:

(1)欧洲:西欧人向北美洲、南美洲;南非;澳大利亚、新西兰转移。俄罗斯人口向亚洲北部转移。

亚洲:中国人向东南亚、美洲、大洋洲转移;印度人向非洲南部和东部海岸;东南亚和加勒比海地区转移。日本人向拉美移民。

(2)16世纪,新航路的开辟之后,欧洲国家开展对外殖民扩张。19世纪,工业革命对原材料及商品市场的需求增加,世界市场的形成和工业化进程的不断加速,欧洲革命、战争导致政局的动荡,文艺复兴启蒙运动及追求财富思想的推动,以及交通的进步,促使欧洲人口向美洲和大洋洲、南非、北亚不断转移。

明清时期,东南沿海地区农耕经济发展,人地矛盾突出,受郑和下西洋影响,民众前往东南亚、印度洋一带谋生。

19世纪,工业革命的开展需要大量的劳动力。第二次鸦片战争中国战败,签订《北京条约》,清政府被迫允许列强在华招募华工。民众为生活所迫或被绑架欺骗,成为华工劳力,被迫前往东南亚、澳大利亚、美国等地。

印度在英国的殖民统治下,被迫移民到英国殖民地。19世纪末,拉美国家实现独立后,发展经济的需要,鼓励外国移民进入,日本地少人多,移民拉美地区。

【详解】

(1)根据路线图看出,西欧人向北美洲、南美洲转移;南非人口向澳大利亚、新西兰转移;俄罗斯人口向亚洲北部转移;亚洲:中国人向东南亚、美洲、大洋洲转移;印度人向非洲南部和东部海岸;东南亚和加勒比海地区转移;日本人向拉美移民。

(2)欧洲人口转移原因:根据“1492年,哥伦布到达美洲,此后,西欧国家争相在美洲进行殖民扩张和掠夺”得出16世纪,新航路的开辟之后,欧洲国家开展对外殖民扩张。根据“随着西方工业化的开展,……英国及欧洲其他国家的人不断来到澳大利亚和新西兰”得出19世纪,工业革命对原材料及商品市场的需求增加,世界市场的形成和工业化进程的不断加速;根据所学,还可从欧洲革命、战争导致政局的动荡;文艺复兴、启蒙运动促进思想解放;交通的进步等分析总结。

亚洲人口转移原因:根据“生齿日重,地狭人稠”“郑和下西洋之后,东南沿海民众不断前往东南亚、印度洋一带谋生”得出明清时期,东南沿海地区农耕经济发展,人地矛盾突出,受郑和下西洋影响,民众前往东南亚、印度洋一带谋生。根据“东南亚锡矿的开发,……南美洲种植园的拓展等,都需要大量的劳力”得出19世纪,工业革命的开展需要大量的劳动力。根据“清政府被迫允许列强在中国招募华工出国”得出第二次鸦片战争中国战败,签订《北京条约》,清政府被迫允许列强在华招募华工。民众为生活所迫或被绑架欺骗,成为华工劳力。根据“英国殖民统治者组织首批印度‘契约劳工’到达海外”得出印度在英国的殖民统治下,被迫移民到英国殖民地。根据“19世纪末,拉美国家鼓励外国移民进入,日本地少人多,很多人为改变命运移民拉美”得出19世纪末,拉美国家实现独立后,发展经济的需要,鼓励外国移民进入,日本地少人多,移民拉美地区。

20.(1)数量不断增加;范围不断扩大;自愿移民从主要由发达地区向落后地区迁移,逐渐转变为主要由发展中国家向发达国家迁移;被强迫进行的移民基本停止。

(2)特点:中国大规模海外移民出现于鸦片战争之后,晚于世界国际移民;新中国成立后一段时间内基本停止;70年代以后形成新的移民潮;

主要原因:卷入世界市场较晚;冷战期间西方的封锁;中国的改革开放。

贡献:引入技术和资金,促进了中国近代工业的兴起与发展;支持了孙中山领导的民主革命;支援和投身于全民族的抗战。

【详解】

(1)第一问可以依据材料来概括,主要从规模、迁移方向及迁移类型等角度思考。

(2)第二问有三小问,分别来回答。特点需要依据材料来概括,可分为三个时期:新中国成立前,初期以及改革开放后。原因结合所学知识,联系当时的国内背景和国际背景回答。贡献要从实际情况入手,要充分肯定他们的贡献。

同课章节目录

- 第一单元 源远流长的中华文化

- 第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点

- 第2课 中华文化的世界意义

- 第二单元 丰富多样的世界文化

- 第3课 古代西亚、 非洲文化

- 第4课 欧洲文化的形成

- 第5课 南亚、 东亚与美洲的文化

- 第三单元 人口迁徙、文化交融与认同

- 第6课 古代人类的迁徙和区域文化的形成

- 第7课 近代殖民活动和人口的跨地域转移

- 第8课 现代社会的移民和多元文化

- 第四单元 商路、贸易与文化交流

- 第9课 古代的商路、 贸易与文化交流

- 第10课 近代以来的世界贸易与文化交流的扩展

- 第五单元 战争与文化交锋

- 第11课 古代战争与地域文化的演变

- 第12课 近代战争与西方文化的扩张

- 第13课 现代战争与不同文化的碰撞和交流

- 第六单元 文化的传承与保护

- 第14课 文化传承的多种载体及其发展

- 第15课 文化遗产:全人类共同的财富

- 活动课 信息革命与人类文化共享