第7课 全球联系的初步建立与世界格局的演变 课件(34张ppt)

文档属性

| 名称 | 第7课 全球联系的初步建立与世界格局的演变 课件(34张ppt) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 11.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-02-04 14:41:54 | ||

图片预览

文档简介

(共34张PPT)

第7课 全球联系的初步建立与世界格局的演变

2

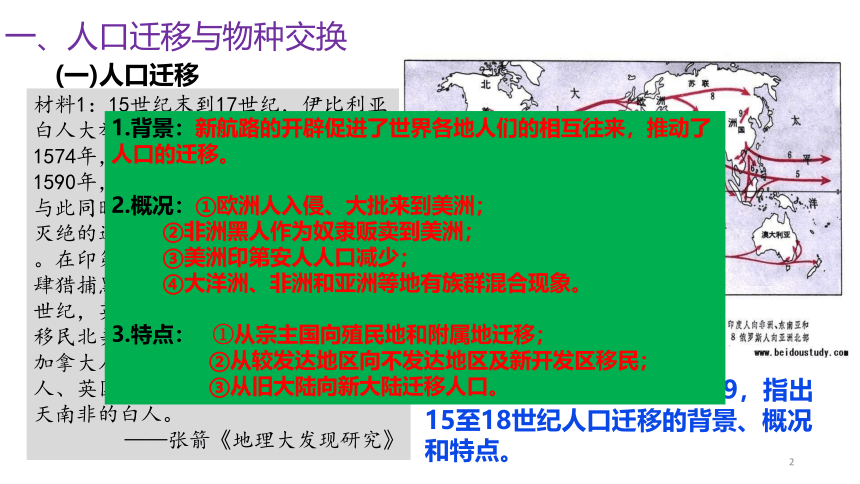

(一)人口迁移

材料1:15世纪末到17世纪,伊比利亚白人大举移民中南美洲、加勒比海。到1574年,西班牙人移民总数达15万。到1590年,巴西的欧洲白人已有三四万。与此同时,印第安人便开始了锐减和被灭绝的过程,16-17世纪时锐减了约90%。在印第安人锐减的同时,欧洲人又大肆猎捕黑人,运入美洲供奴役。16-17世纪,英国人、法国人、荷兰人又大量移民北美,最后形成了今天美利坚人、加拿大人的主体。17-18世纪时,荷兰人、英国人又大举移入南非,形成了今天南非的白人。

——张箭《地理大发现研究》

思考:根据材料1和教材P39,指出15至18世纪人口迁移的背景、概况和特点。

1.背景:新航路的开辟促进了世界各地人们的相互往来,推动了人口的迁移。

2.概况:①欧洲人入侵、大批来到美洲;

②非洲黑人作为奴隶贩卖到美洲;

③美洲印第安人人口减少;

④大洋洲、非洲和亚洲等地有族群混合现象。

3.特点: ①从宗主国向殖民地和附属地迁移;

②从较发达地区向不发达地区及新开发区移民;

③从旧大陆向新大陆迁移人口。

一、人口迁移与物种交换

3

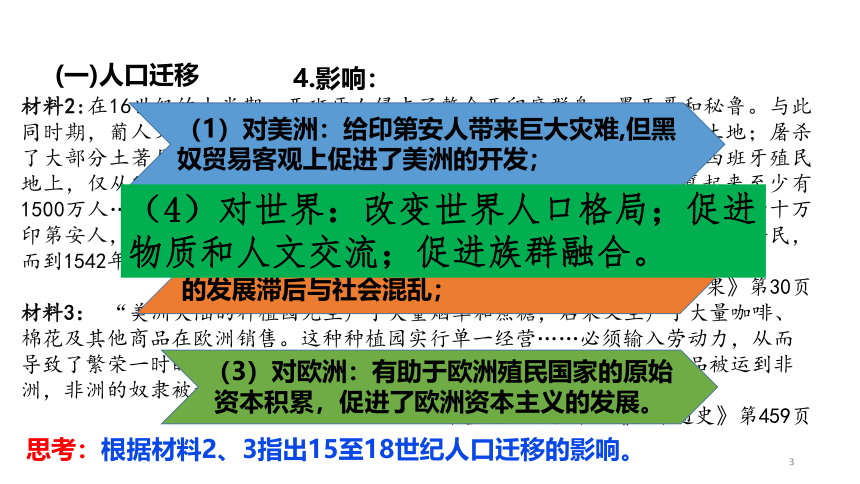

(一)人口迁移

材料2:在16世纪的上半期,西班牙人侵占了整个西印度群岛、墨西哥和秘鲁。与此同时期,葡人又强占了南美的东部。他们……强占了原属于印第安人的土地;屠杀了大部分土著居民,其余的人被迫去从事苦役和陷于贫困的境地……在西班牙殖民地上,仅从1492-1541年止,印第安人被各种各样的方法所歼灭的,算起来至少有1500万人……在波多黎各和牙买加岛上,在1509年西班牙人刚出现时,共有六十万印第安人,而到1542年时已只剩下不过四百人了。在海地岛起初约有一百万居民,而到1542年时活着的印地人只有二百人了。

——郑如霖《新航路发现的背景及其后果》第30页

材料3: “美洲大陆的种植园先生产了大量烟草和蔗糖,后来又生产了大量咖啡、棉花及其他商品在欧洲销售。这种种植园实行单一经营……必须输入劳动力,从而导致了繁荣一时的三角贸易:欧洲的朗姆酒、布匹、枪炮及其他金属制品被运到非洲,非洲的奴隶被运到美洲,美洲的蔗糖、烟草和金银被运到欧洲。

——斯塔夫里阿诺斯:《全球通史》第459页

思考:根据材料2、3指出15至18世纪人口迁移的影响。

(2)对非洲:丧失大量劳动力,导致非洲的发展滞后与社会混乱;

(1)对美洲:给印第安人带来巨大灾难,但黑奴贸易客观上促进了美洲的开发;

(3)对欧洲:有助于欧洲殖民国家的原始资本积累,促进了欧洲资本主义的发展。

4.影响:

(4)对世界:改变世界人口格局;促进物质和人文交流;促进族群融合。

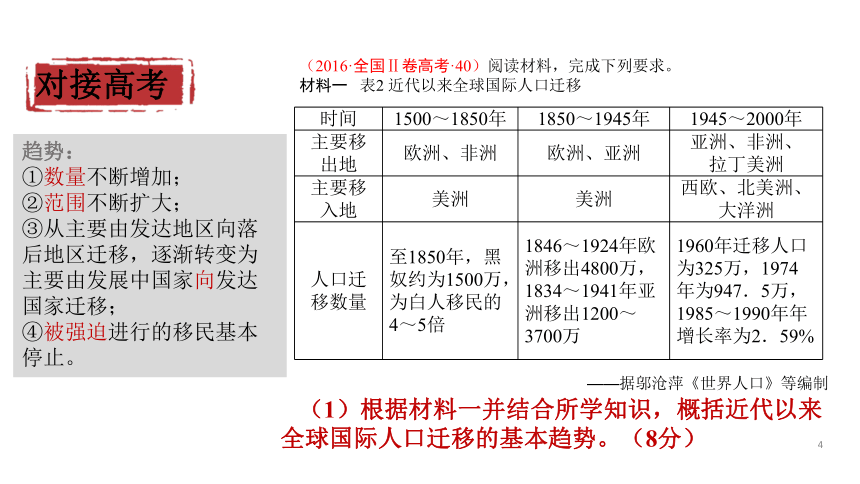

(2016·全国Ⅱ卷高考·40)阅读材料,完成下列要求。

材料一 表2 近代以来全球国际人口迁移

——据邬沧萍《世界人口》等编制

(1)根据材料一并结合所学知识,概括近代以来全球国际人口迁移的基本趋势。(8分)

时间 1500~1850年 1850~1945年 1945~2000年

主要移出地 欧洲、非洲 欧洲、亚洲 亚洲、非洲、

拉丁美洲

主要移入地 美洲 美洲 西欧、北美洲、大洋洲

人口迁移数量 至1850年,黑奴约为1500万,为白人移民的4~5倍 1846~1924年欧洲移出4800万,1834~1941年亚洲移出1200~3700万 1960年迁移人口为325万,1974年为947.5万,1985~1990年年增长率为2.59%

对接高考

趋势:

①数量不断增加;

②范围不断扩大;

③从主要由发达地区向落后地区迁移,逐渐转变为主要由发展中国家向发达国家迁移;

④被强迫进行的移民基本停止。

4

马

牛

猪

羊

鸡

小麦

大麦

燕麦

橄榄

葡萄

裸麦

马铃薯

玉米

番茄

可可

南瓜

花生

甘薯

据统计,当今世界的植物食品中,约有1/3的品种源自美洲

欧亚

美洲

美洲

全世界

(二)物种交换

1.原因:人口迁移促进了世界动植物的大交流。

2.概况:

5

欧亚→ 美洲 美洲 → 世界

植物

动物

小龙虾、黑豚、负鼠等

微生物

小麦、燕麦、大麦、 裸麦、橄榄、葡萄等

马铃薯、玉米、番茄、甘薯、花生、南瓜、可可等

马、牛、猪、羊、

鸡等

各种疾病和传染病病菌(天花、麻疹、白喉、水痘、流感、梅毒等)

根据书本39-40页内容,完成下列表格。

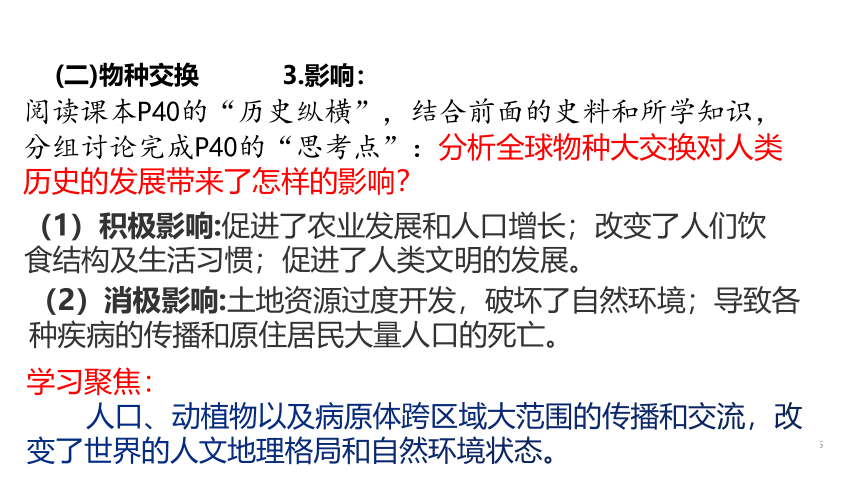

阅读课本P40的“历史纵横”,结合前面的史料和所学知识,分组讨论完成P40的“思考点”:分析全球物种大交换对人类历史的发展带来了怎样的影响?

(2)消极影响:土地资源过度开发,破坏了自然环境;导致各种疾病的传播和原住居民大量人口的死亡。

(1)积极影响:促进了农业发展和人口增长;改变了人们饮食结构及生活习惯;促进了人类文明的发展。

(二)物种交换

3.影响:

6

学习聚焦:

人口、动植物以及病原体跨区域大范围的传播和交流,改变了世界的人文地理格局和自然环境状态。

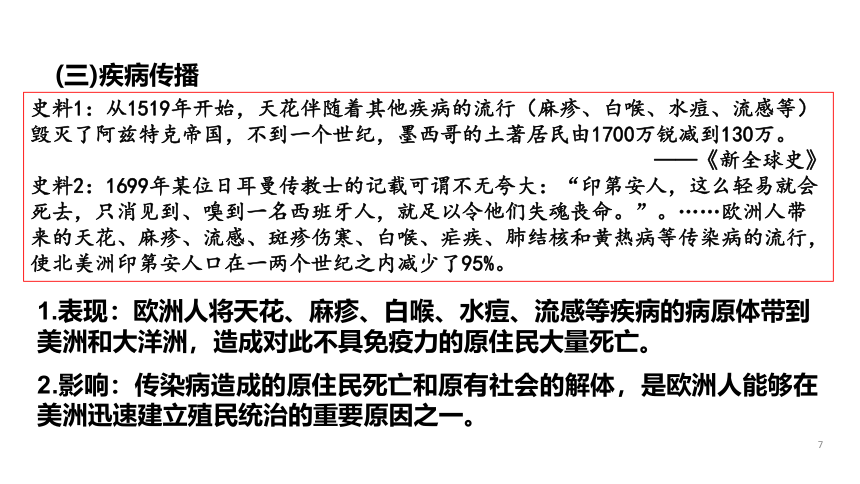

史料1:从1519年开始,天花伴随着其他疾病的流行(麻疹、白喉、水痘、流感等)毁灭了阿兹特克帝国,不到一个世纪,墨西哥的土著居民由1700万锐减到130万。

——《新全球史》

史料2:1699年某位日耳曼传教士的记载可谓不无夸大:“印第安人,这么轻易就会死去,只消见到、嗅到一名西班牙人,就足以令他们失魂丧命。”。……欧洲人带来的天花、麻疹、流感、斑疹伤寒、白喉、疟疾、肺结核和黄热病等传染病的流行,使北美洲印第安人口在一两个世纪之内减少了95%。

1.表现:欧洲人将天花、麻疹、白喉、水痘、流感等疾病的病原体带到美洲和大洋洲,造成对此不具免疫力的原住民大量死亡。

2.影响:传染病造成的原住民死亡和原有社会的解体,是欧洲人能够在美洲迅速建立殖民统治的重要原因之一。

(三)疾病传播

7

二、商品的世界性流动

1.印度洋贸易:新航路开辟后,欧洲商人很快出现在印度洋的贸易中,并且在与阿拉伯商人的竞争中逐渐占据优势。

主线和支线

印度洋贸易的

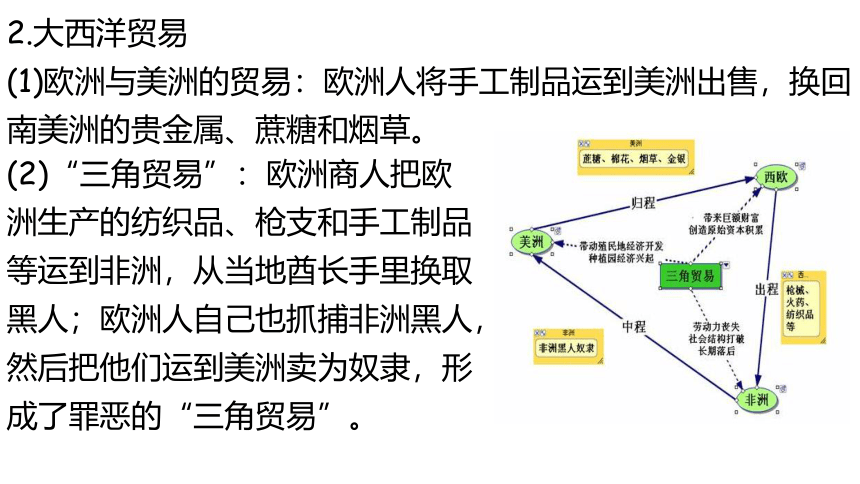

2.大西洋贸易

(1)欧洲与美洲的贸易:欧洲人将手工制品运到美洲出售,换回南美洲的贵金属、蔗糖和烟草。

(2)“三角贸易”:欧洲商人把欧洲生产的纺织品、枪支和手工制品等运到非洲,从当地酋长手里换取黑人;欧洲人自己也抓捕非洲黑人,然后把他们运到美洲卖为奴隶,形成了罪恶的“三角贸易”。

3.白银输入中国

(1)原因

①葡萄牙:形成以澳门为主要中转站的海上贸易网络,贸易路线跨越大西洋、印度洋和太平洋。葡萄牙商人把中国的生丝、瓷器等货物经澳门运往印度果阿,在转运到欧洲各国进行贸易,获取大量白银。葡萄牙人还参与获利巨大的中日之间的丝银贸易。大量白银流入中国。

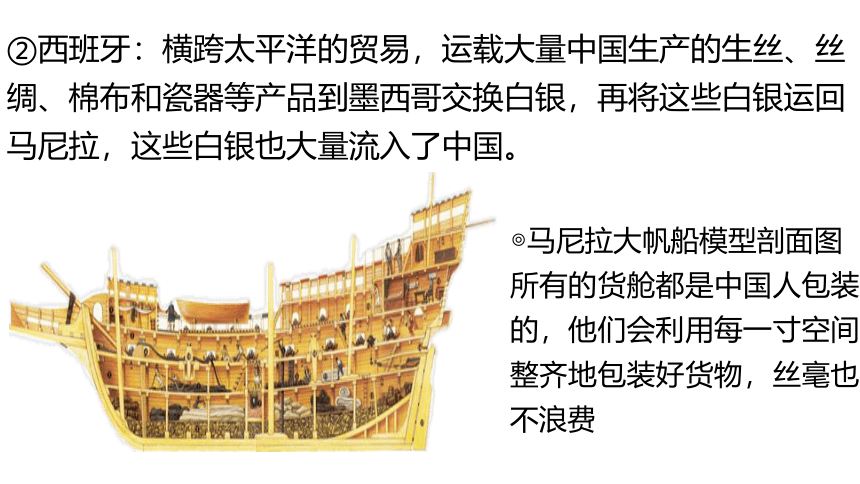

◎马尼拉大帆船模型剖面图

所有的货舱都是中国人包装的,他们会利用每一寸空间整齐地包装好货物,丝毫也不浪费

②西班牙:横跨太平洋的贸易,运载大量中国生产的生丝、丝绸、棉布和瓷器等产品到墨西哥交换白银,再将这些白银运回马尼拉,这些白银也大量流入了中国。

(2)影响:白银大量流入中国,进一步刺激了中国东南沿海地区经济的发展;一个围绕白银输入中国的贸易网络也逐渐形成。

西班牙人开展太平洋“大帆船贸易”始于1565年,正直明朝政府开始推行开海贸易政策。西班牙政府每年都派遣载满美洲白银及商品的帆船,从墨西哥驶往菲律宾马尼拉。这引起把银视至宝的中国商人的兴趣,势力扩展对菲出口贸易。中国船队所载货物到达马尼拉,即被转装到待航墨西哥的大帆船上,大帆船把盛产白银的美洲和银价昂贵的中国联系在一起,使中国生产的生丝与丝绸大量销于需求特别强大的美洲市场,西班牙人获得的贸易利润惊人。 ——张顺洪等《明清时代的中国与世界》

【情境探究】分析16世纪白银大量流入中国的背景和影响?(唯物史观)

16世纪中期,葡萄牙把中国的生丝、瓷器等货物经澳门运往印度,再转运到欧洲,获取了大量白银。另一方面,葡萄牙人参与中、日丝银贸易。1586—1630年从日本输入澳门的白银近1 500万两;1557—1644年流入澳门的白银为1亿两左右。这些白银大部分流入中国。同时,西班牙以武装商船“马尼拉大帆船”经营横跨太平洋的贸易,运载大量中国茶叶、丝绸、棉布和瓷器等到墨西哥交换白银,再将这些白银运回马尼拉。自1571年马尼拉大帆船航线开通,平均每年有150吨白银运到马尼拉,20年间共运输白银3 000吨,这些白银也基本流入了中国。

背景:明朝中期,农耕经济高度发展,手工业发达,茶叶、丝绸、瓷器等大量出口;商品货币经济活跃,市镇商业繁荣,白银在流通中广泛使用;葡萄牙、西班牙开辟了美洲对中国、印度、日本等地的跨太平洋贸易航线。

影响:形成了围绕白银输入中国的贸易网络,促进了中国经济发展;推动了世界贸易的发展,加强了中国与世界的联系。

1、表现

方向及地区:

与其支持的新航路方向一致,主要集中在非洲和亚洲地区;

主要包括:16世纪,将巴西变成殖民地,并在非洲沿岸、印度果阿、马六甲和中国澳门等地建立了几十个殖民据点和商站。

葡萄牙殖民扩张

三、早期殖民扩张

1、表现

方向及地区:

与其支持的新航路方向一致,主要集中在美洲地区;

主要包括:除巴西之外的中、南美洲广大地区,以及亚洲的菲律宾逐渐沦为西班牙的殖民地。

西班牙殖民扩张

1、表现

背景: 西班牙和葡萄牙争夺殖民地,矛盾日益尖锐;

实质:是西方列强瓜分世界,划分势力范围。

内容:该线以西为西班牙的势力范围,以东为葡萄牙的范围;

影响:平衡了葡萄牙与西班牙两大海洋强国一百多年的势力范围和殖民霸权。

教皇子午线

2、影响

欧洲崛起:

①商业革命:商业的商品、方式、中心、范围、主导发生变化

②价格革命

原因:金银增加、货币贬值、物价上涨。

影响:封建领主地位下降;工商资产阶级实力上升;资本主义加速发展;封建制度濒于解体;社会转型 。

世界格局的变动

2、影响

亚洲、非洲、美洲灾难:

中断了美洲和非洲原有的社会发展进程,打破了原本相对平衡的多元文明格局,给当地人民带来了巨大灾难。

印第安人被殖民者大量屠杀,他们的文明遭到毁灭性打击;很多非洲人在三角贸易中成为奴隶。

世界格局的变动

教皇子午线:1493年,罗马教皇亚历山大六世作出仲裁:在亚速尔群岛和佛德角群岛以西100里格的地方,从北极到南极画一条分界线,史称“教皇子午线”。根据规定,该线以西的一切土地属于西班牙的势力范围,该线以东的一切土地属于葡萄牙的势力范围。后来由于葡萄牙不满这一仲裁,西、葡两国又于1494年缔结条约,把这条线向西移动270里格。根据这个条约,巴西被划入葡萄牙的势力范围。

世界市场:是世界范围的商品交换和商品流通,是通过商品交换把各国市场紧密联系起来的总体。

概念阐释

商业革命:16世纪随着新航路开辟引起的欧洲商业和世界市场的一系列新变化。变化形式主要是: 商品种类与数量的增多;商路及商业中心的转移;商业经营方式的转变;世界市场的形成。具体表现为:商业贸易的大扩张使商品种类与流通量成倍增长,股份公司与证券交易所纷纷出现,欧洲的商业格局发生了重大变化。贸易中心逐渐从地中海转移到大西洋沿岸,英国、法国、荷兰等新的商业强国崛起。商业革命推动了欧洲资本主义发展的资本原始积累。

价格革命:又称作物价革命,是指16-17世纪由于美洲廉价金银流入欧洲而引起的欧洲金银贬值,物价上涨,投机活跃。价格波动搅乱了传统的经济关系,依赖固定地租收入的封建领主经济地位下降,商业资产阶级实力上升,资本主义加速发展,封建制度濒于解体。推动了欧洲封建社会向资本主义社会的转型。

概念阐释

影响 欧洲 亚洲 非洲 美洲 世界

积极

消极

殖民扩张与世界格局的变化

商业革命、价格革命,促进资本主义发展;

白银流入中国,促进东南沿海经济发展;

掠夺金银、原料和种族屠杀;

殖民侵略、殖民据点和商业垄断。

联系加强,世界市场

开始形成。

黑奴贸易,严重破坏社会经济发展;

客观上促进当地经济文化交流发展

客观上促进当地经济文化交流发展

材料:帕特里克 奥布莱恩在《欧洲经济发展》中认为:就欧洲的崛起而言,“世界视野”对于欧洲的意义,远不如“欧洲视野”对于世界的意义大。对于核心地区的经济增长来说,亚洲、非洲和南美洲等边缘地区的作用微不足道。

史料探究

问题:你对这个观点如何看待?“欧洲崛起”的原因是什么?

看法:观点片面,坚持“欧洲中心”,无视亚非拉等地区贡献。

原因:既是欧洲发展领先的结果(开辟新航路、拓展世界市场、商业革命、价格革命、科技革命、政治革命、工业革命等),也是欧洲对亚非拉等地区野蛮侵略和血腥掠夺的结果。

运用多元史观认识新航路开辟及早期殖民扩张

知识拓展

●革命史观:新航路开辟后,西方国家走上了殖民扩张与对外掠夺之路,给亚非拉地区人民带来了深重灾难,亚非拉地区人民反抗其殖民扩张与掠夺具有正义性。

●全球史观(整体史观):新航路开辟后,打破了各大洲之间相对孤立的状态,促使世界各大洲的联系加强;殖民扩张促使世界逐渐连成一个整体,使世界市场的雏形开始形成与扩展。

●文明史观:新航路开辟与殖民扩张,使世界各地的文明相互碰撞与交融,是人类文明交流融合之路,促进人类文明的发展。

●现代化史观:新航路开辟后,西欧国家殖民扩张,为资本主义发展积累了大量资本,促进了西欧资本主义发展和资产阶级的壮大,推动了近代资本主义工业文明的到来;客观上促进了世界落后地区的政治、经济、思想的发展,成为人类走向近代化的最初起步。

●社会史观:新航路开辟后,世界各地商业交流加强,各种物种交流、交换,增加了人类的食品种类,改变了人们的饮食结构和生活习惯。

课堂检测

1.据《世界文明史》:1540年前后,“由于墨西哥、玻利维亚和秘鲁开采的白银大量输入……结果造成(欧洲)严重的通货膨胀,物价和工资上涨到如此惊人的程度”。导致这次通货膨胀的主要原因是

A. 新航路的开辟 B. 垄断组织的出现

C. 工业革命的开展 D. 世界市场的形成

【答案】A

【解析】本题考查新航路开辟的相关知识,考查学生运用所学解读历史材料的能力。依据材料信息“严重的通货膨胀,物价和工资上涨到如此惊人的程度”,可知是价格革命,依据材料信息“1540年前后”,可知是因为新航路开辟引起的,故选A;垄断组织是在19世纪末出现的,工业革命的开展是18世纪60年代以后,均与材料时间“1540年前后”不符,排除BC;依据材料信息“由于墨西哥、玻利维亚和秘鲁开采的白银大量输入……结果造成(欧洲)严重的通货膨胀”,可知世界联系加强,世界市场开始形成,但不是“通货膨胀,物价和工资上涨”的主要原因,排除D。故选A。

2.据统计,1600-1609年,意大利威尼斯和米兰的毛纺布年均产量分别为22430匹和15000匹,而从1640-1649年,两地毛纺布年均产量分别降为11450匹和3000匮。与同时期的英、法比较,意大利威尼斯和米兰毛纺布产量下降的原因是( )

A. 商业革命的影响 B. 价格革命的影响

C. 意大利经济发展缓慢 D. 英法重视技术的革新

【答案】A

【解析】依据题干“1600-1609年,意大利威尼斯和米兰的毛纺布年均产量分别为22430匹和15000匹,而从1640-1649年,两地毛纺布年均产量分别降为11450匹和3000匮”,结合新航路开辟后,商业革命引起商路和贸易中心转移到大西洋沿岸,使得英、法经济发展,而意大利威尼斯和米兰毛纺布产量下降,故A项正确;价格革命在材料中没有体现,故B项错误;CD两项不符合新航路开辟的史实,应排除。

3.斯塔夫里阿诺斯在《全球通史》中说,新航路开辟后的一段时间,亚洲一些国家生产的棉织品由于份量轻、颜色鲜明、价格低廉、尤其是耐洗,在欧洲非常受欢迎,开始被大量进口,但却被英国一些小册子作者污蔑为“适于轻佻女子的低劣商品”。这从本质上反映了( )

A. 英国人关注女子的端庄与品行 B. 这是一种宣扬贸易保护的行为

C. 英国人对亚洲产品有抵触情绪 D. 当时亚洲棉纺织水平高于欧洲

【答案】B

【解析】本题考查新航路开辟的影响,旨在考查学生准确解读材料信息和分析问题的能力。依据材料“在欧洲非常受欢迎,”、“但却被英国一些小册子作者污蔑为‘适于轻佻女子的低劣商品’”可知这从本质上反映了宣扬贸易保护的行为;故B正确。A项表述不合题意,故排除。CD都是表面现象,故排除。故选B。

4.正如17世纪人们所说的,“西班牙像一张嘴,它进食,咬碎、嚼烂,立即送到其他的器官,除了一瞬即逝的味觉或者偶然挂在牙齿上的碎屑之外,自己什么也没留下。”由此可知,这一时期西班牙

A. 最先开辟了新航路 B. 即将丧失海上霸权

C. 未抓住时代的机遇 D. 野蛮地掠夺殖民地

【答案】C

【解析】A.最先开辟新航路是葡萄牙,故排除A;BD.西班牙在16世纪已经丧失海上霸权,故排除BD;C.结合所学知识可知,西班牙在完成新航路开辟后,随即进行殖民扩张,但获取的钱财没有用来发展资本主义,而是主要拥有消费,丧失了发展的机遇,故C正确。

5.16世纪的一位英国人曾说过,以前的农民及其一家都睡在地板上,厨房里仅有一两口锅;而到16世纪末,一位农夫可能拥有“在橱柜里摆有一套精致的锡铅合金餐具,三四张羽绒床,好几套床罩和挂毯,一个印制的盐罐,一罐酒……以及一打羹匙。”这一现象说明( )

A. 工业化推动了农业的商品化

B. 世界性的贸易体系开始形成

C. 商贸中心转移推动了英国经济快速发展

D. 英国成为世界上最发达的资本主义国家

【答案】C

【解析】材料信息反映了16世纪以后英国农民的生活水平有了提高,这说明16世纪以后英国经济得到了较快的发展,故C项正确; A、B、D三项与题干时间16世纪不符,故排除。

谢谢观看!

第7课 全球联系的初步建立与世界格局的演变

2

(一)人口迁移

材料1:15世纪末到17世纪,伊比利亚白人大举移民中南美洲、加勒比海。到1574年,西班牙人移民总数达15万。到1590年,巴西的欧洲白人已有三四万。与此同时,印第安人便开始了锐减和被灭绝的过程,16-17世纪时锐减了约90%。在印第安人锐减的同时,欧洲人又大肆猎捕黑人,运入美洲供奴役。16-17世纪,英国人、法国人、荷兰人又大量移民北美,最后形成了今天美利坚人、加拿大人的主体。17-18世纪时,荷兰人、英国人又大举移入南非,形成了今天南非的白人。

——张箭《地理大发现研究》

思考:根据材料1和教材P39,指出15至18世纪人口迁移的背景、概况和特点。

1.背景:新航路的开辟促进了世界各地人们的相互往来,推动了人口的迁移。

2.概况:①欧洲人入侵、大批来到美洲;

②非洲黑人作为奴隶贩卖到美洲;

③美洲印第安人人口减少;

④大洋洲、非洲和亚洲等地有族群混合现象。

3.特点: ①从宗主国向殖民地和附属地迁移;

②从较发达地区向不发达地区及新开发区移民;

③从旧大陆向新大陆迁移人口。

一、人口迁移与物种交换

3

(一)人口迁移

材料2:在16世纪的上半期,西班牙人侵占了整个西印度群岛、墨西哥和秘鲁。与此同时期,葡人又强占了南美的东部。他们……强占了原属于印第安人的土地;屠杀了大部分土著居民,其余的人被迫去从事苦役和陷于贫困的境地……在西班牙殖民地上,仅从1492-1541年止,印第安人被各种各样的方法所歼灭的,算起来至少有1500万人……在波多黎各和牙买加岛上,在1509年西班牙人刚出现时,共有六十万印第安人,而到1542年时已只剩下不过四百人了。在海地岛起初约有一百万居民,而到1542年时活着的印地人只有二百人了。

——郑如霖《新航路发现的背景及其后果》第30页

材料3: “美洲大陆的种植园先生产了大量烟草和蔗糖,后来又生产了大量咖啡、棉花及其他商品在欧洲销售。这种种植园实行单一经营……必须输入劳动力,从而导致了繁荣一时的三角贸易:欧洲的朗姆酒、布匹、枪炮及其他金属制品被运到非洲,非洲的奴隶被运到美洲,美洲的蔗糖、烟草和金银被运到欧洲。

——斯塔夫里阿诺斯:《全球通史》第459页

思考:根据材料2、3指出15至18世纪人口迁移的影响。

(2)对非洲:丧失大量劳动力,导致非洲的发展滞后与社会混乱;

(1)对美洲:给印第安人带来巨大灾难,但黑奴贸易客观上促进了美洲的开发;

(3)对欧洲:有助于欧洲殖民国家的原始资本积累,促进了欧洲资本主义的发展。

4.影响:

(4)对世界:改变世界人口格局;促进物质和人文交流;促进族群融合。

(2016·全国Ⅱ卷高考·40)阅读材料,完成下列要求。

材料一 表2 近代以来全球国际人口迁移

——据邬沧萍《世界人口》等编制

(1)根据材料一并结合所学知识,概括近代以来全球国际人口迁移的基本趋势。(8分)

时间 1500~1850年 1850~1945年 1945~2000年

主要移出地 欧洲、非洲 欧洲、亚洲 亚洲、非洲、

拉丁美洲

主要移入地 美洲 美洲 西欧、北美洲、大洋洲

人口迁移数量 至1850年,黑奴约为1500万,为白人移民的4~5倍 1846~1924年欧洲移出4800万,1834~1941年亚洲移出1200~3700万 1960年迁移人口为325万,1974年为947.5万,1985~1990年年增长率为2.59%

对接高考

趋势:

①数量不断增加;

②范围不断扩大;

③从主要由发达地区向落后地区迁移,逐渐转变为主要由发展中国家向发达国家迁移;

④被强迫进行的移民基本停止。

4

马

牛

猪

羊

鸡

小麦

大麦

燕麦

橄榄

葡萄

裸麦

马铃薯

玉米

番茄

可可

南瓜

花生

甘薯

据统计,当今世界的植物食品中,约有1/3的品种源自美洲

欧亚

美洲

美洲

全世界

(二)物种交换

1.原因:人口迁移促进了世界动植物的大交流。

2.概况:

5

欧亚→ 美洲 美洲 → 世界

植物

动物

小龙虾、黑豚、负鼠等

微生物

小麦、燕麦、大麦、 裸麦、橄榄、葡萄等

马铃薯、玉米、番茄、甘薯、花生、南瓜、可可等

马、牛、猪、羊、

鸡等

各种疾病和传染病病菌(天花、麻疹、白喉、水痘、流感、梅毒等)

根据书本39-40页内容,完成下列表格。

阅读课本P40的“历史纵横”,结合前面的史料和所学知识,分组讨论完成P40的“思考点”:分析全球物种大交换对人类历史的发展带来了怎样的影响?

(2)消极影响:土地资源过度开发,破坏了自然环境;导致各种疾病的传播和原住居民大量人口的死亡。

(1)积极影响:促进了农业发展和人口增长;改变了人们饮食结构及生活习惯;促进了人类文明的发展。

(二)物种交换

3.影响:

6

学习聚焦:

人口、动植物以及病原体跨区域大范围的传播和交流,改变了世界的人文地理格局和自然环境状态。

史料1:从1519年开始,天花伴随着其他疾病的流行(麻疹、白喉、水痘、流感等)毁灭了阿兹特克帝国,不到一个世纪,墨西哥的土著居民由1700万锐减到130万。

——《新全球史》

史料2:1699年某位日耳曼传教士的记载可谓不无夸大:“印第安人,这么轻易就会死去,只消见到、嗅到一名西班牙人,就足以令他们失魂丧命。”。……欧洲人带来的天花、麻疹、流感、斑疹伤寒、白喉、疟疾、肺结核和黄热病等传染病的流行,使北美洲印第安人口在一两个世纪之内减少了95%。

1.表现:欧洲人将天花、麻疹、白喉、水痘、流感等疾病的病原体带到美洲和大洋洲,造成对此不具免疫力的原住民大量死亡。

2.影响:传染病造成的原住民死亡和原有社会的解体,是欧洲人能够在美洲迅速建立殖民统治的重要原因之一。

(三)疾病传播

7

二、商品的世界性流动

1.印度洋贸易:新航路开辟后,欧洲商人很快出现在印度洋的贸易中,并且在与阿拉伯商人的竞争中逐渐占据优势。

主线和支线

印度洋贸易的

2.大西洋贸易

(1)欧洲与美洲的贸易:欧洲人将手工制品运到美洲出售,换回南美洲的贵金属、蔗糖和烟草。

(2)“三角贸易”:欧洲商人把欧洲生产的纺织品、枪支和手工制品等运到非洲,从当地酋长手里换取黑人;欧洲人自己也抓捕非洲黑人,然后把他们运到美洲卖为奴隶,形成了罪恶的“三角贸易”。

3.白银输入中国

(1)原因

①葡萄牙:形成以澳门为主要中转站的海上贸易网络,贸易路线跨越大西洋、印度洋和太平洋。葡萄牙商人把中国的生丝、瓷器等货物经澳门运往印度果阿,在转运到欧洲各国进行贸易,获取大量白银。葡萄牙人还参与获利巨大的中日之间的丝银贸易。大量白银流入中国。

◎马尼拉大帆船模型剖面图

所有的货舱都是中国人包装的,他们会利用每一寸空间整齐地包装好货物,丝毫也不浪费

②西班牙:横跨太平洋的贸易,运载大量中国生产的生丝、丝绸、棉布和瓷器等产品到墨西哥交换白银,再将这些白银运回马尼拉,这些白银也大量流入了中国。

(2)影响:白银大量流入中国,进一步刺激了中国东南沿海地区经济的发展;一个围绕白银输入中国的贸易网络也逐渐形成。

西班牙人开展太平洋“大帆船贸易”始于1565年,正直明朝政府开始推行开海贸易政策。西班牙政府每年都派遣载满美洲白银及商品的帆船,从墨西哥驶往菲律宾马尼拉。这引起把银视至宝的中国商人的兴趣,势力扩展对菲出口贸易。中国船队所载货物到达马尼拉,即被转装到待航墨西哥的大帆船上,大帆船把盛产白银的美洲和银价昂贵的中国联系在一起,使中国生产的生丝与丝绸大量销于需求特别强大的美洲市场,西班牙人获得的贸易利润惊人。 ——张顺洪等《明清时代的中国与世界》

【情境探究】分析16世纪白银大量流入中国的背景和影响?(唯物史观)

16世纪中期,葡萄牙把中国的生丝、瓷器等货物经澳门运往印度,再转运到欧洲,获取了大量白银。另一方面,葡萄牙人参与中、日丝银贸易。1586—1630年从日本输入澳门的白银近1 500万两;1557—1644年流入澳门的白银为1亿两左右。这些白银大部分流入中国。同时,西班牙以武装商船“马尼拉大帆船”经营横跨太平洋的贸易,运载大量中国茶叶、丝绸、棉布和瓷器等到墨西哥交换白银,再将这些白银运回马尼拉。自1571年马尼拉大帆船航线开通,平均每年有150吨白银运到马尼拉,20年间共运输白银3 000吨,这些白银也基本流入了中国。

背景:明朝中期,农耕经济高度发展,手工业发达,茶叶、丝绸、瓷器等大量出口;商品货币经济活跃,市镇商业繁荣,白银在流通中广泛使用;葡萄牙、西班牙开辟了美洲对中国、印度、日本等地的跨太平洋贸易航线。

影响:形成了围绕白银输入中国的贸易网络,促进了中国经济发展;推动了世界贸易的发展,加强了中国与世界的联系。

1、表现

方向及地区:

与其支持的新航路方向一致,主要集中在非洲和亚洲地区;

主要包括:16世纪,将巴西变成殖民地,并在非洲沿岸、印度果阿、马六甲和中国澳门等地建立了几十个殖民据点和商站。

葡萄牙殖民扩张

三、早期殖民扩张

1、表现

方向及地区:

与其支持的新航路方向一致,主要集中在美洲地区;

主要包括:除巴西之外的中、南美洲广大地区,以及亚洲的菲律宾逐渐沦为西班牙的殖民地。

西班牙殖民扩张

1、表现

背景: 西班牙和葡萄牙争夺殖民地,矛盾日益尖锐;

实质:是西方列强瓜分世界,划分势力范围。

内容:该线以西为西班牙的势力范围,以东为葡萄牙的范围;

影响:平衡了葡萄牙与西班牙两大海洋强国一百多年的势力范围和殖民霸权。

教皇子午线

2、影响

欧洲崛起:

①商业革命:商业的商品、方式、中心、范围、主导发生变化

②价格革命

原因:金银增加、货币贬值、物价上涨。

影响:封建领主地位下降;工商资产阶级实力上升;资本主义加速发展;封建制度濒于解体;社会转型 。

世界格局的变动

2、影响

亚洲、非洲、美洲灾难:

中断了美洲和非洲原有的社会发展进程,打破了原本相对平衡的多元文明格局,给当地人民带来了巨大灾难。

印第安人被殖民者大量屠杀,他们的文明遭到毁灭性打击;很多非洲人在三角贸易中成为奴隶。

世界格局的变动

教皇子午线:1493年,罗马教皇亚历山大六世作出仲裁:在亚速尔群岛和佛德角群岛以西100里格的地方,从北极到南极画一条分界线,史称“教皇子午线”。根据规定,该线以西的一切土地属于西班牙的势力范围,该线以东的一切土地属于葡萄牙的势力范围。后来由于葡萄牙不满这一仲裁,西、葡两国又于1494年缔结条约,把这条线向西移动270里格。根据这个条约,巴西被划入葡萄牙的势力范围。

世界市场:是世界范围的商品交换和商品流通,是通过商品交换把各国市场紧密联系起来的总体。

概念阐释

商业革命:16世纪随着新航路开辟引起的欧洲商业和世界市场的一系列新变化。变化形式主要是: 商品种类与数量的增多;商路及商业中心的转移;商业经营方式的转变;世界市场的形成。具体表现为:商业贸易的大扩张使商品种类与流通量成倍增长,股份公司与证券交易所纷纷出现,欧洲的商业格局发生了重大变化。贸易中心逐渐从地中海转移到大西洋沿岸,英国、法国、荷兰等新的商业强国崛起。商业革命推动了欧洲资本主义发展的资本原始积累。

价格革命:又称作物价革命,是指16-17世纪由于美洲廉价金银流入欧洲而引起的欧洲金银贬值,物价上涨,投机活跃。价格波动搅乱了传统的经济关系,依赖固定地租收入的封建领主经济地位下降,商业资产阶级实力上升,资本主义加速发展,封建制度濒于解体。推动了欧洲封建社会向资本主义社会的转型。

概念阐释

影响 欧洲 亚洲 非洲 美洲 世界

积极

消极

殖民扩张与世界格局的变化

商业革命、价格革命,促进资本主义发展;

白银流入中国,促进东南沿海经济发展;

掠夺金银、原料和种族屠杀;

殖民侵略、殖民据点和商业垄断。

联系加强,世界市场

开始形成。

黑奴贸易,严重破坏社会经济发展;

客观上促进当地经济文化交流发展

客观上促进当地经济文化交流发展

材料:帕特里克 奥布莱恩在《欧洲经济发展》中认为:就欧洲的崛起而言,“世界视野”对于欧洲的意义,远不如“欧洲视野”对于世界的意义大。对于核心地区的经济增长来说,亚洲、非洲和南美洲等边缘地区的作用微不足道。

史料探究

问题:你对这个观点如何看待?“欧洲崛起”的原因是什么?

看法:观点片面,坚持“欧洲中心”,无视亚非拉等地区贡献。

原因:既是欧洲发展领先的结果(开辟新航路、拓展世界市场、商业革命、价格革命、科技革命、政治革命、工业革命等),也是欧洲对亚非拉等地区野蛮侵略和血腥掠夺的结果。

运用多元史观认识新航路开辟及早期殖民扩张

知识拓展

●革命史观:新航路开辟后,西方国家走上了殖民扩张与对外掠夺之路,给亚非拉地区人民带来了深重灾难,亚非拉地区人民反抗其殖民扩张与掠夺具有正义性。

●全球史观(整体史观):新航路开辟后,打破了各大洲之间相对孤立的状态,促使世界各大洲的联系加强;殖民扩张促使世界逐渐连成一个整体,使世界市场的雏形开始形成与扩展。

●文明史观:新航路开辟与殖民扩张,使世界各地的文明相互碰撞与交融,是人类文明交流融合之路,促进人类文明的发展。

●现代化史观:新航路开辟后,西欧国家殖民扩张,为资本主义发展积累了大量资本,促进了西欧资本主义发展和资产阶级的壮大,推动了近代资本主义工业文明的到来;客观上促进了世界落后地区的政治、经济、思想的发展,成为人类走向近代化的最初起步。

●社会史观:新航路开辟后,世界各地商业交流加强,各种物种交流、交换,增加了人类的食品种类,改变了人们的饮食结构和生活习惯。

课堂检测

1.据《世界文明史》:1540年前后,“由于墨西哥、玻利维亚和秘鲁开采的白银大量输入……结果造成(欧洲)严重的通货膨胀,物价和工资上涨到如此惊人的程度”。导致这次通货膨胀的主要原因是

A. 新航路的开辟 B. 垄断组织的出现

C. 工业革命的开展 D. 世界市场的形成

【答案】A

【解析】本题考查新航路开辟的相关知识,考查学生运用所学解读历史材料的能力。依据材料信息“严重的通货膨胀,物价和工资上涨到如此惊人的程度”,可知是价格革命,依据材料信息“1540年前后”,可知是因为新航路开辟引起的,故选A;垄断组织是在19世纪末出现的,工业革命的开展是18世纪60年代以后,均与材料时间“1540年前后”不符,排除BC;依据材料信息“由于墨西哥、玻利维亚和秘鲁开采的白银大量输入……结果造成(欧洲)严重的通货膨胀”,可知世界联系加强,世界市场开始形成,但不是“通货膨胀,物价和工资上涨”的主要原因,排除D。故选A。

2.据统计,1600-1609年,意大利威尼斯和米兰的毛纺布年均产量分别为22430匹和15000匹,而从1640-1649年,两地毛纺布年均产量分别降为11450匹和3000匮。与同时期的英、法比较,意大利威尼斯和米兰毛纺布产量下降的原因是( )

A. 商业革命的影响 B. 价格革命的影响

C. 意大利经济发展缓慢 D. 英法重视技术的革新

【答案】A

【解析】依据题干“1600-1609年,意大利威尼斯和米兰的毛纺布年均产量分别为22430匹和15000匹,而从1640-1649年,两地毛纺布年均产量分别降为11450匹和3000匮”,结合新航路开辟后,商业革命引起商路和贸易中心转移到大西洋沿岸,使得英、法经济发展,而意大利威尼斯和米兰毛纺布产量下降,故A项正确;价格革命在材料中没有体现,故B项错误;CD两项不符合新航路开辟的史实,应排除。

3.斯塔夫里阿诺斯在《全球通史》中说,新航路开辟后的一段时间,亚洲一些国家生产的棉织品由于份量轻、颜色鲜明、价格低廉、尤其是耐洗,在欧洲非常受欢迎,开始被大量进口,但却被英国一些小册子作者污蔑为“适于轻佻女子的低劣商品”。这从本质上反映了( )

A. 英国人关注女子的端庄与品行 B. 这是一种宣扬贸易保护的行为

C. 英国人对亚洲产品有抵触情绪 D. 当时亚洲棉纺织水平高于欧洲

【答案】B

【解析】本题考查新航路开辟的影响,旨在考查学生准确解读材料信息和分析问题的能力。依据材料“在欧洲非常受欢迎,”、“但却被英国一些小册子作者污蔑为‘适于轻佻女子的低劣商品’”可知这从本质上反映了宣扬贸易保护的行为;故B正确。A项表述不合题意,故排除。CD都是表面现象,故排除。故选B。

4.正如17世纪人们所说的,“西班牙像一张嘴,它进食,咬碎、嚼烂,立即送到其他的器官,除了一瞬即逝的味觉或者偶然挂在牙齿上的碎屑之外,自己什么也没留下。”由此可知,这一时期西班牙

A. 最先开辟了新航路 B. 即将丧失海上霸权

C. 未抓住时代的机遇 D. 野蛮地掠夺殖民地

【答案】C

【解析】A.最先开辟新航路是葡萄牙,故排除A;BD.西班牙在16世纪已经丧失海上霸权,故排除BD;C.结合所学知识可知,西班牙在完成新航路开辟后,随即进行殖民扩张,但获取的钱财没有用来发展资本主义,而是主要拥有消费,丧失了发展的机遇,故C正确。

5.16世纪的一位英国人曾说过,以前的农民及其一家都睡在地板上,厨房里仅有一两口锅;而到16世纪末,一位农夫可能拥有“在橱柜里摆有一套精致的锡铅合金餐具,三四张羽绒床,好几套床罩和挂毯,一个印制的盐罐,一罐酒……以及一打羹匙。”这一现象说明( )

A. 工业化推动了农业的商品化

B. 世界性的贸易体系开始形成

C. 商贸中心转移推动了英国经济快速发展

D. 英国成为世界上最发达的资本主义国家

【答案】C

【解析】材料信息反映了16世纪以后英国农民的生活水平有了提高,这说明16世纪以后英国经济得到了较快的发展,故C项正确; A、B、D三项与题干时间16世纪不符,故排除。

谢谢观看!

同课章节目录

- 第一单元 古代文明的产生与发展

- 第1课 文明的产生与早期发展

- 第2课 古代世界的帝国与文明的交流

- 第二单元 中古时期的世界

- 第3课 中古时期的欧洲

- 第4课 中古时期的亚洲

- 第5课 古代非洲与美洲

- 第三单元 走向整体的世界

- 第6课 全球航路的开辟

- 第7课 全球联系的初步建立与世界格局的演变

- 第四单元 资本主义制度的确立

- 第8课 欧洲的思想解放运动

- 第9课 资产阶级革命与资本主义制度的确立

- 第五单元 工业革命与马克思主义的诞生

- 第10课 影响世界的工业革命

- 第11课 马克思主义的诞生与传播

- 第六单元 世界殖民体系与亚非拉民族独立运动

- 第12课 资本主义世界殖民体系的形成

- 第13课 亚非拉民族独立运动

- 第七单元 世界大战、十月革命与国际秩序的演变

- 第14课 第一次世界大战与战后国际秩序

- 第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

- 第16课 亚非拉民族民主运动的高涨

- 第17课 第二次世界大战与战后国际秩序的形成

- 第八单元 20 世纪下半叶世界的新变化

- 第18课 冷战与国际格局的演变

- 第19课 资本主义国家的新变化

- 第20课 社会主义国家的发展与变化

- 第21课 世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展

- 第九单元 当代世界发展的特点与主要趋势

- 第22课 世界多极化与经济全球化

- 第23课 和平发展合作共赢的时代潮流

- 活动课——放眼世界,推动构建人类命运共同体