第14课 第一次世界大战与战后国际秩序 课件(30张ppt)

文档属性

| 名称 | 第14课 第一次世界大战与战后国际秩序 课件(30张ppt) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 6.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-02-04 15:03:45 | ||

图片预览

文档简介

(共30张PPT)

第14课 第一次世界大战与战后国际秩序

1 帝国主义与世界大战的酝酿

2 第一次世界大战

3 一战后的国际秩序

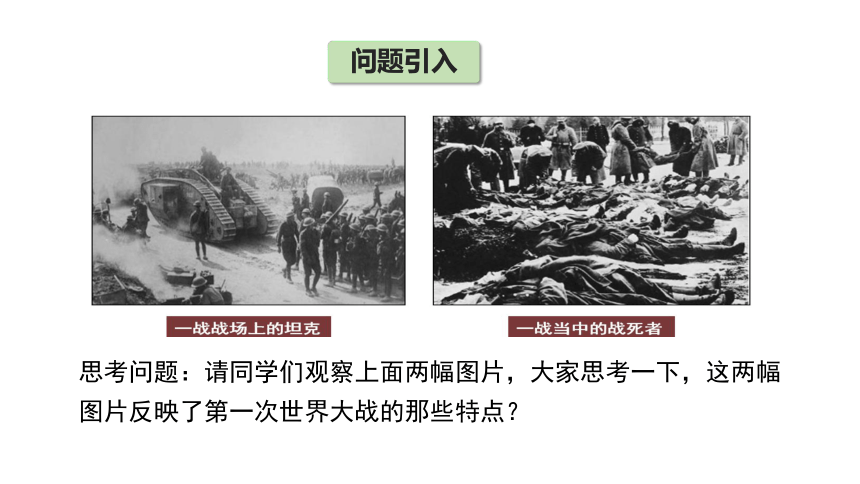

思考问题:请同学们观察上面两幅图片,大家思考一下,这两幅图片反映了第一次世界大战的那些特点?

1.背景

(1)政治(根本原因):主要资本主义大国发展到帝国主义阶段,帝国主义间的矛盾激化。

(2)经济:20世纪初,资本主义世界市场形成,世界形成密切联系的整体。

(3)军事:两大军事集团的形成

(4)导火线:萨拉热窝事件

一、帝国主义与世界大战的酝酿

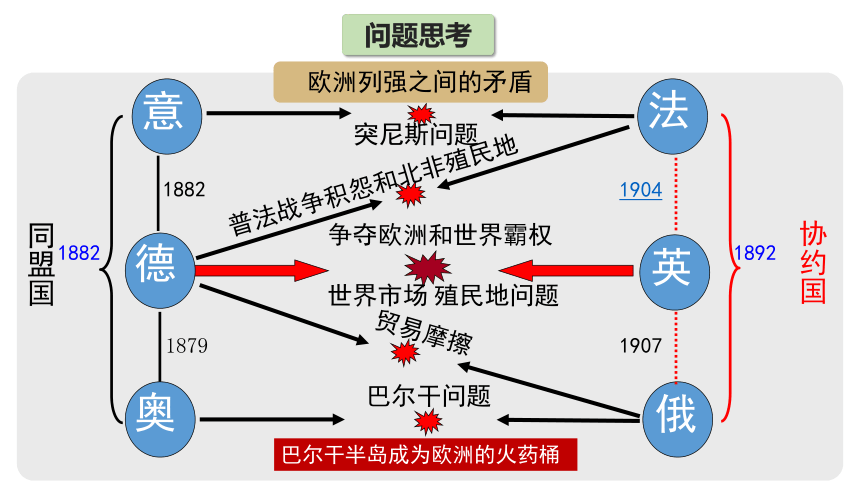

意

贸易摩擦

突尼斯问题

英

法

德

奥

俄

争夺欧洲和世界霸权

世界市场 殖民地问题

巴尔干问题

普法战争积怨和北非殖民地

1879

1904

1907

协约国

1892

同盟国

1882

1882

巴尔干半岛成为欧洲的火药桶

欧洲列强之间的矛盾

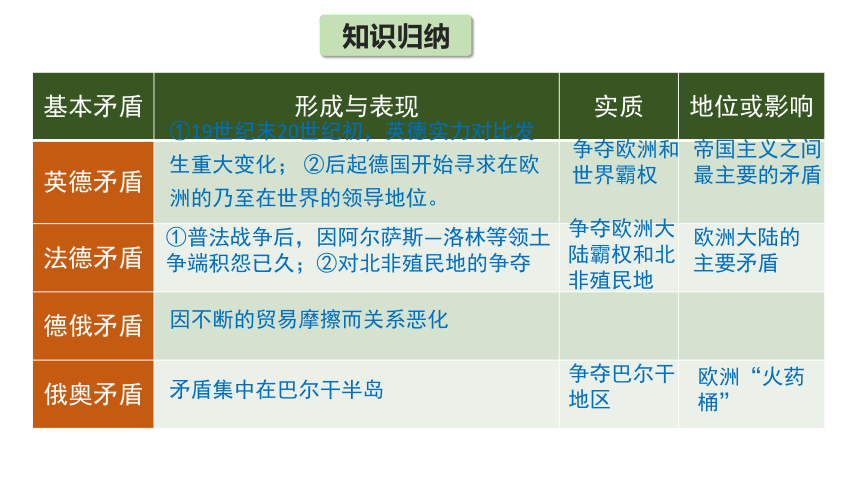

基本矛盾 形成与表现 实质 地位或影响

英德矛盾

法德矛盾

德俄矛盾

俄奥矛盾

①19世纪末20世纪初,英德实力对比发生重大变化; ②后起德国开始寻求在欧洲的乃至在世界的领导地位。

争夺欧洲和世界霸权

①普法战争后,因阿尔萨斯—洛林等领土争端积怨已久;②对北非殖民地的争夺

帝国主义之间最主要的矛盾

因不断的贸易摩擦而关系恶化

争夺欧洲大陆霸权和北非殖民地

矛盾集中在巴尔干半岛

欧洲大陆的 主要矛盾

争夺巴尔干地区

欧洲“火药桶”

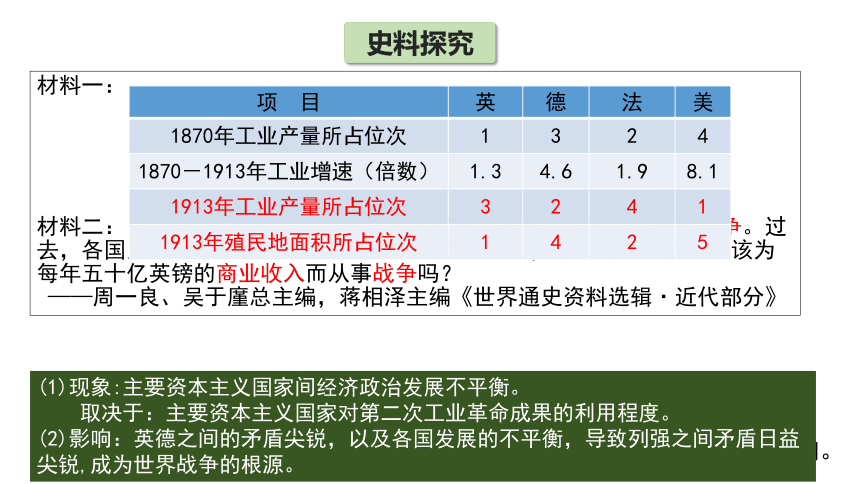

材料一:

材料二: 德国的商贩和英国的行商……在地球上每个角落里都彼此竞争。过去,各国为争夺某一城市或某种遗产而厮杀若干年,难道现在它们不应该为每年五十亿英镑的商业收入而从事战争吗? ——周一良、吴于廑总主编,蒋相泽主编《世界通史资料选辑·近代部分》

问题:(1)表格内容反映了什么基本现象 这一现象的出现主要取决于什么 (2)根据史料一、史料二,分析这种局面对世界局势产生了怎样的影响。

项 目 英 德 法 美

1870年工业产量所占位次 1 3 2 4

1870-1913年工业增速(倍数) 1.3 4.6 1.9 8.1

1913年工业产量所占位次 3 2 4 1

1913年殖民地面积所占位次 1 4 2 5

(1)现象:主要资本主义国家间经济政治发展不平衡。

取决于:主要资本主义国家对第二次工业革命成果的利用程度。

(2)影响:英德之间的矛盾尖锐,以及各国发展的不平衡,导致列强之间矛盾日益

尖锐,成为世界战争的根源。

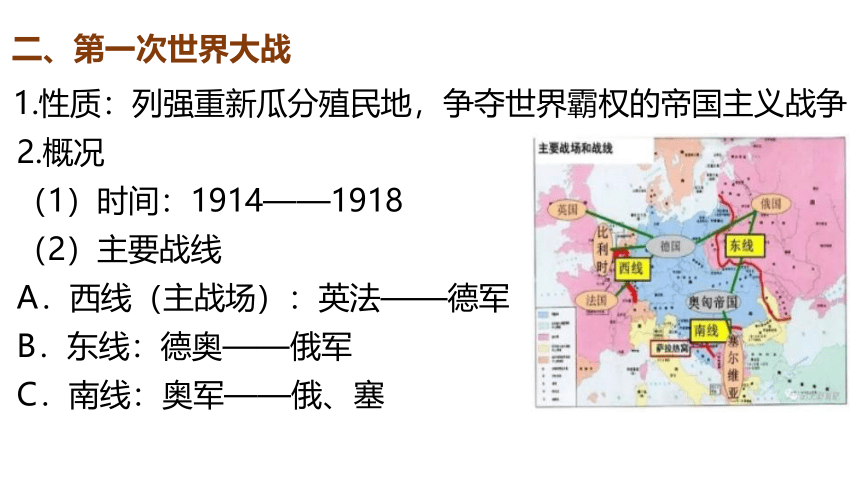

2.概况

(1)时间:1914——1918

(2)主要战线

A.西线(主战场):英法——德军

B.东线:德奥——俄军

C.南线:奥军——俄、塞

1.性质:列强重新瓜分殖民地,争夺世界霸权的帝国主义战争

二、第一次世界大战

“施利芬计划”

避免两线作战,先发制人,迅速决战,各个击破(6个星期内击败法国。随后调头去打败俄国)。力争2—3个月结束战争。

一战时的欧洲战场

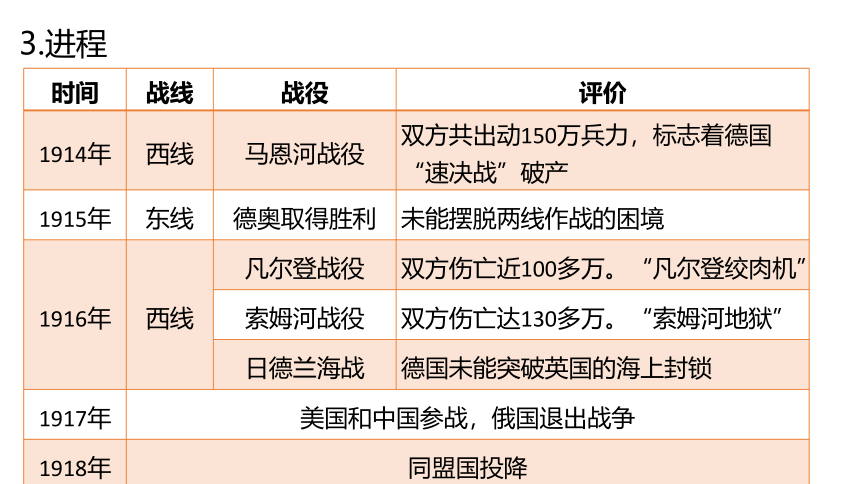

3.进程

时间 战线 战役 评价

1914年 西线 马恩河战役 双方共出动150万兵力,标志着德国“速决战”破产

1915年 东线 德奥取得胜利 未能摆脱两线作战的困境

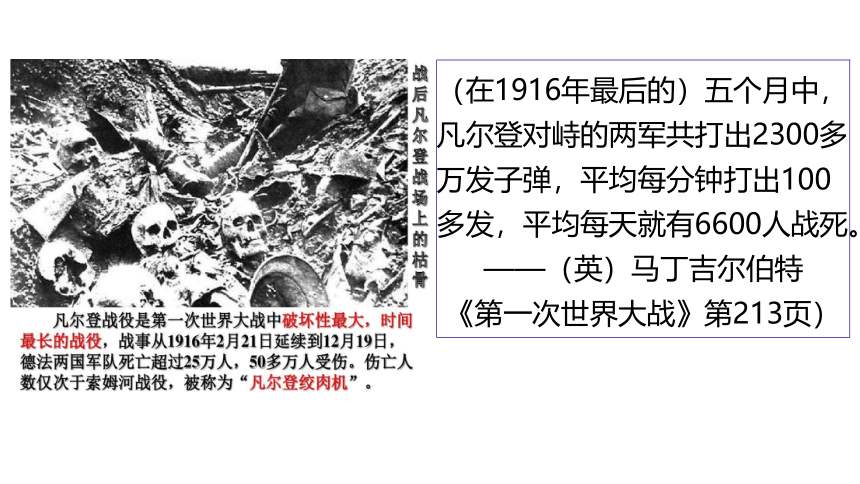

1916年 西线 凡尔登战役 双方伤亡近100多万。“凡尔登绞肉机”

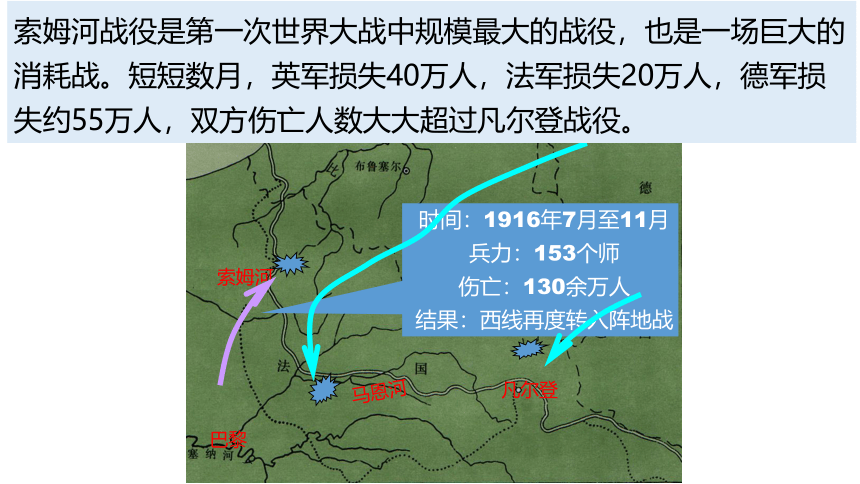

索姆河战役 双方伤亡达130多万。“索姆河地狱”

日德兰海战 德国未能突破英国的海上封锁

1917年 美国和中国参战,俄国退出战争

1918年 同盟国投降

(在1916年最后的)五个月中,凡尔登对峙的两军共打出2300多万发子弹,平均每分钟打出100多发,平均每天就有6600人战死。

——(英)马丁吉尔伯特

《第一次世界大战》第213页)

马恩河

凡尔登

索姆河

时间:1916年7月至11月

兵力:153个师

伤亡:130余万人

结果:西线再度转入阵地战

巴黎

索姆河战役是第一次世界大战中规模最大的战役,也是一场巨大的消耗战。短短数月,英军损失40万人,法军损失20万人,德军损失约55万人,双方伤亡人数大大超过凡尔登战役。

青岛,中国劳工营准备前往法国,他们将在法国战线的后方从事工作

中国的参战意向和潜在的人力资源鼓舞了深陷战争泥潭、死伤惨重的协约国各方。法国福熙元帅说:“华工是世界一流的劳动者,可以成为出色的士兵,在现代武器的炮火之下仍然能保持良好队形。”

1918年,随着德国在贡比涅森林的福煦专列上向法国投降,第一次世界大战也就此宣告结束。

凡尔赛体系确立了帝国主义在欧洲、西亚、非洲统治的新秩序。

华盛顿体系确立了帝国主义在东亚、太平洋地区的统治秩序。

(1921年11月12日至1922年2月6日)

两个体系组成世界性的“凡尔赛—华盛顿体系”

一战后,通过巴黎和会和华盛顿会议,帝国主义列强建立了“凡尔赛—华盛顿体系”,它确立了帝国主义在欧洲、西亚、非洲、东亚以及太平洋地区的统治秩序,是一战后帝国主义国家重新瓜分世界,奴役殖民地半殖民地的体系。

凡尔赛—华盛顿体系

1919年1月18日

三、一战后的国际秩序

削弱了英国的殖民势力和海上霸权地位;美日两国崛起;俄国经过十月革命,建立起社会主义国家,并逐渐成为世界强国。

这场大屠杀使英国付出昂贵的代价,它一度扩大了帝国的疆域,但却削弱了控制它的实力。……英国再也没有足够的力量来维持它在中东的地位了,从而创造了一个争相弥补的权力真空。同样,英国也无力保持它的海上优势了,美国和另一个潜在对手日本向它挑战,并且最终超过了它。……从俄国革命的种子里长出一个大帝国,它借助另一次世界大战徐徐登上世界列强的宝座,这个帝国比英国所知的任何帝国都更为强大。

——《第一次世界大战史纲》

分析第一次世界大战对英、美、日及俄国的影响。

第一次世界大战的影响

(1)削弱了帝国主义和殖民主义力量,动摇了欧洲的世界优势地位,促进了殖民地半殖民地国家的民族觉醒。

(2)美国的参战和俄国十月革命的胜利,开始改变以欧洲为中心的国际格局。

(3)这场空前惨烈的战争改变了人们的观念,反对战争、要求和平的运动日益高涨。

课堂小结

第一次世界大战与战后国际秩序

背景(根本原因、主要原因、导火索)

性质(帝国主义之战)

帝国主义与世界大战的酝酿

主要战线(西线、东线、南线)

主要过程(三个阶段)

第一次世界大战

一战后的国际秩序

凡尔赛—华盛顿体系的形成与内容

对第一次世界大战的评价

课堂检测

1.有人把经济上的竞争作为第一次世界大战爆发的最重要的因素之一,1914年以前,这种“竞争”最激烈的国家是( )

A.英国和美国 B.英国和法国

C.法国和德国 D.英国和德国

【答案】D

【解析】题干信息“1914年以前,这种‘竞争’最激烈”是解题的关键,依据所学知识可知,当时英、德两国在世界范围内争夺殖民地和市场的冲突最为激烈。

2.“德军初期进展迅猛,一度到达可用望远镜看到巴黎埃菲尔铁塔塔尖地区,法国政府被迫迁到了波尔多。但德军在协约国军队的抵抗下被迫退却。”以上描述的是( )

A.马恩河战役 B.凡尔登战役

C.索姆河战役 D.萨拉热窝事件

【答案】A

【解析】题干材料所指的是德军进攻到巴黎城郊,法国政府被迫迁往波尔多。德军的凌厉攻势被英法联军抵挡住,由此可知是马恩河战役。

3.第一次世界大战后期,加速大战进程的事件有( )

①美国对德宣战 ②俄国爆发十月革命 ③协约国力量增强,加强对德打击

A.①②③ B.①③ C.②③ D.①②

【答案】A

【解析】美国参战,带动了一些国家参加对同盟国的作战,增强了协约国的力量;俄国十月革命后,各交战国的人民革命运动威胁着资产阶级统治,迫切需要结束战争。

4.《凡尔赛和约》签订后,许多德国人提出了“打倒《凡尔赛和约》”的口号。这一现象反映的实质问题是( )

A.德国对《凡尔赛和约》强烈不满 B.德国拒绝承担发动战争的责任

C.德国出现摆脱和约的复仇情绪 D.军国主义和极端民族主义泛滥

【答案】C

【解析】《凡尔赛和约》以严厉处罚德国为目的,引发了德国摆脱和约束缚的复仇情绪,故C项符合题意。

5.20世纪人类第一场大搏杀之后确立了世界新秩序,建立了世界性国际组织,以适应世界整体化进程的需要。这一国际组织是( )

A.国际联盟 B.联合国

C.华约 D.北约

【答案】A

【解析】第一次世界大战后建立了凡尔赛—华盛顿体系,为适应世界整体化进程的需要,建立的世界性国际组织是国际联盟,选A。

谢谢观看!

第14课 第一次世界大战与战后国际秩序

1 帝国主义与世界大战的酝酿

2 第一次世界大战

3 一战后的国际秩序

思考问题:请同学们观察上面两幅图片,大家思考一下,这两幅图片反映了第一次世界大战的那些特点?

1.背景

(1)政治(根本原因):主要资本主义大国发展到帝国主义阶段,帝国主义间的矛盾激化。

(2)经济:20世纪初,资本主义世界市场形成,世界形成密切联系的整体。

(3)军事:两大军事集团的形成

(4)导火线:萨拉热窝事件

一、帝国主义与世界大战的酝酿

意

贸易摩擦

突尼斯问题

英

法

德

奥

俄

争夺欧洲和世界霸权

世界市场 殖民地问题

巴尔干问题

普法战争积怨和北非殖民地

1879

1904

1907

协约国

1892

同盟国

1882

1882

巴尔干半岛成为欧洲的火药桶

欧洲列强之间的矛盾

基本矛盾 形成与表现 实质 地位或影响

英德矛盾

法德矛盾

德俄矛盾

俄奥矛盾

①19世纪末20世纪初,英德实力对比发生重大变化; ②后起德国开始寻求在欧洲的乃至在世界的领导地位。

争夺欧洲和世界霸权

①普法战争后,因阿尔萨斯—洛林等领土争端积怨已久;②对北非殖民地的争夺

帝国主义之间最主要的矛盾

因不断的贸易摩擦而关系恶化

争夺欧洲大陆霸权和北非殖民地

矛盾集中在巴尔干半岛

欧洲大陆的 主要矛盾

争夺巴尔干地区

欧洲“火药桶”

材料一:

材料二: 德国的商贩和英国的行商……在地球上每个角落里都彼此竞争。过去,各国为争夺某一城市或某种遗产而厮杀若干年,难道现在它们不应该为每年五十亿英镑的商业收入而从事战争吗? ——周一良、吴于廑总主编,蒋相泽主编《世界通史资料选辑·近代部分》

问题:(1)表格内容反映了什么基本现象 这一现象的出现主要取决于什么 (2)根据史料一、史料二,分析这种局面对世界局势产生了怎样的影响。

项 目 英 德 法 美

1870年工业产量所占位次 1 3 2 4

1870-1913年工业增速(倍数) 1.3 4.6 1.9 8.1

1913年工业产量所占位次 3 2 4 1

1913年殖民地面积所占位次 1 4 2 5

(1)现象:主要资本主义国家间经济政治发展不平衡。

取决于:主要资本主义国家对第二次工业革命成果的利用程度。

(2)影响:英德之间的矛盾尖锐,以及各国发展的不平衡,导致列强之间矛盾日益

尖锐,成为世界战争的根源。

2.概况

(1)时间:1914——1918

(2)主要战线

A.西线(主战场):英法——德军

B.东线:德奥——俄军

C.南线:奥军——俄、塞

1.性质:列强重新瓜分殖民地,争夺世界霸权的帝国主义战争

二、第一次世界大战

“施利芬计划”

避免两线作战,先发制人,迅速决战,各个击破(6个星期内击败法国。随后调头去打败俄国)。力争2—3个月结束战争。

一战时的欧洲战场

3.进程

时间 战线 战役 评价

1914年 西线 马恩河战役 双方共出动150万兵力,标志着德国“速决战”破产

1915年 东线 德奥取得胜利 未能摆脱两线作战的困境

1916年 西线 凡尔登战役 双方伤亡近100多万。“凡尔登绞肉机”

索姆河战役 双方伤亡达130多万。“索姆河地狱”

日德兰海战 德国未能突破英国的海上封锁

1917年 美国和中国参战,俄国退出战争

1918年 同盟国投降

(在1916年最后的)五个月中,凡尔登对峙的两军共打出2300多万发子弹,平均每分钟打出100多发,平均每天就有6600人战死。

——(英)马丁吉尔伯特

《第一次世界大战》第213页)

马恩河

凡尔登

索姆河

时间:1916年7月至11月

兵力:153个师

伤亡:130余万人

结果:西线再度转入阵地战

巴黎

索姆河战役是第一次世界大战中规模最大的战役,也是一场巨大的消耗战。短短数月,英军损失40万人,法军损失20万人,德军损失约55万人,双方伤亡人数大大超过凡尔登战役。

青岛,中国劳工营准备前往法国,他们将在法国战线的后方从事工作

中国的参战意向和潜在的人力资源鼓舞了深陷战争泥潭、死伤惨重的协约国各方。法国福熙元帅说:“华工是世界一流的劳动者,可以成为出色的士兵,在现代武器的炮火之下仍然能保持良好队形。”

1918年,随着德国在贡比涅森林的福煦专列上向法国投降,第一次世界大战也就此宣告结束。

凡尔赛体系确立了帝国主义在欧洲、西亚、非洲统治的新秩序。

华盛顿体系确立了帝国主义在东亚、太平洋地区的统治秩序。

(1921年11月12日至1922年2月6日)

两个体系组成世界性的“凡尔赛—华盛顿体系”

一战后,通过巴黎和会和华盛顿会议,帝国主义列强建立了“凡尔赛—华盛顿体系”,它确立了帝国主义在欧洲、西亚、非洲、东亚以及太平洋地区的统治秩序,是一战后帝国主义国家重新瓜分世界,奴役殖民地半殖民地的体系。

凡尔赛—华盛顿体系

1919年1月18日

三、一战后的国际秩序

削弱了英国的殖民势力和海上霸权地位;美日两国崛起;俄国经过十月革命,建立起社会主义国家,并逐渐成为世界强国。

这场大屠杀使英国付出昂贵的代价,它一度扩大了帝国的疆域,但却削弱了控制它的实力。……英国再也没有足够的力量来维持它在中东的地位了,从而创造了一个争相弥补的权力真空。同样,英国也无力保持它的海上优势了,美国和另一个潜在对手日本向它挑战,并且最终超过了它。……从俄国革命的种子里长出一个大帝国,它借助另一次世界大战徐徐登上世界列强的宝座,这个帝国比英国所知的任何帝国都更为强大。

——《第一次世界大战史纲》

分析第一次世界大战对英、美、日及俄国的影响。

第一次世界大战的影响

(1)削弱了帝国主义和殖民主义力量,动摇了欧洲的世界优势地位,促进了殖民地半殖民地国家的民族觉醒。

(2)美国的参战和俄国十月革命的胜利,开始改变以欧洲为中心的国际格局。

(3)这场空前惨烈的战争改变了人们的观念,反对战争、要求和平的运动日益高涨。

课堂小结

第一次世界大战与战后国际秩序

背景(根本原因、主要原因、导火索)

性质(帝国主义之战)

帝国主义与世界大战的酝酿

主要战线(西线、东线、南线)

主要过程(三个阶段)

第一次世界大战

一战后的国际秩序

凡尔赛—华盛顿体系的形成与内容

对第一次世界大战的评价

课堂检测

1.有人把经济上的竞争作为第一次世界大战爆发的最重要的因素之一,1914年以前,这种“竞争”最激烈的国家是( )

A.英国和美国 B.英国和法国

C.法国和德国 D.英国和德国

【答案】D

【解析】题干信息“1914年以前,这种‘竞争’最激烈”是解题的关键,依据所学知识可知,当时英、德两国在世界范围内争夺殖民地和市场的冲突最为激烈。

2.“德军初期进展迅猛,一度到达可用望远镜看到巴黎埃菲尔铁塔塔尖地区,法国政府被迫迁到了波尔多。但德军在协约国军队的抵抗下被迫退却。”以上描述的是( )

A.马恩河战役 B.凡尔登战役

C.索姆河战役 D.萨拉热窝事件

【答案】A

【解析】题干材料所指的是德军进攻到巴黎城郊,法国政府被迫迁往波尔多。德军的凌厉攻势被英法联军抵挡住,由此可知是马恩河战役。

3.第一次世界大战后期,加速大战进程的事件有( )

①美国对德宣战 ②俄国爆发十月革命 ③协约国力量增强,加强对德打击

A.①②③ B.①③ C.②③ D.①②

【答案】A

【解析】美国参战,带动了一些国家参加对同盟国的作战,增强了协约国的力量;俄国十月革命后,各交战国的人民革命运动威胁着资产阶级统治,迫切需要结束战争。

4.《凡尔赛和约》签订后,许多德国人提出了“打倒《凡尔赛和约》”的口号。这一现象反映的实质问题是( )

A.德国对《凡尔赛和约》强烈不满 B.德国拒绝承担发动战争的责任

C.德国出现摆脱和约的复仇情绪 D.军国主义和极端民族主义泛滥

【答案】C

【解析】《凡尔赛和约》以严厉处罚德国为目的,引发了德国摆脱和约束缚的复仇情绪,故C项符合题意。

5.20世纪人类第一场大搏杀之后确立了世界新秩序,建立了世界性国际组织,以适应世界整体化进程的需要。这一国际组织是( )

A.国际联盟 B.联合国

C.华约 D.北约

【答案】A

【解析】第一次世界大战后建立了凡尔赛—华盛顿体系,为适应世界整体化进程的需要,建立的世界性国际组织是国际联盟,选A。

谢谢观看!

同课章节目录

- 第一单元 古代文明的产生与发展

- 第1课 文明的产生与早期发展

- 第2课 古代世界的帝国与文明的交流

- 第二单元 中古时期的世界

- 第3课 中古时期的欧洲

- 第4课 中古时期的亚洲

- 第5课 古代非洲与美洲

- 第三单元 走向整体的世界

- 第6课 全球航路的开辟

- 第7课 全球联系的初步建立与世界格局的演变

- 第四单元 资本主义制度的确立

- 第8课 欧洲的思想解放运动

- 第9课 资产阶级革命与资本主义制度的确立

- 第五单元 工业革命与马克思主义的诞生

- 第10课 影响世界的工业革命

- 第11课 马克思主义的诞生与传播

- 第六单元 世界殖民体系与亚非拉民族独立运动

- 第12课 资本主义世界殖民体系的形成

- 第13课 亚非拉民族独立运动

- 第七单元 世界大战、十月革命与国际秩序的演变

- 第14课 第一次世界大战与战后国际秩序

- 第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

- 第16课 亚非拉民族民主运动的高涨

- 第17课 第二次世界大战与战后国际秩序的形成

- 第八单元 20 世纪下半叶世界的新变化

- 第18课 冷战与国际格局的演变

- 第19课 资本主义国家的新变化

- 第20课 社会主义国家的发展与变化

- 第21课 世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展

- 第九单元 当代世界发展的特点与主要趋势

- 第22课 世界多极化与经济全球化

- 第23课 和平发展合作共赢的时代潮流

- 活动课——放眼世界,推动构建人类命运共同体