第九单元 溶液测试卷—2021—2022学年九年级化学人教版下册(word版 含解析)

文档属性

| 名称 | 第九单元 溶液测试卷—2021—2022学年九年级化学人教版下册(word版 含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 68.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2022-02-06 16:16:35 | ||

图片预览

文档简介

第九单元《溶液》测试卷

一、单选题(共15小题)

1.某溶液的溶质质量分数为20%,加入50 g水后变为10%,稀释后溶液中溶质的质量是( )

A. 50 g

B. 10 g

C. 100 g

D. 40 g

2.能证明某KCl溶液在20 ℃时已经达到饱和状态的方法是( )

A. 温度不变时,向该溶液中加入少量水,结果溶液变稀

B. 取少量该溶液,降温至10 ℃时,有KCl晶体析出

C. 取少量该溶液升温,无KCl晶体析出

D. 温度不变时,向该溶液中加入少量KCl晶体,晶体质量不再改变

3.把10 mL溶质质量分数为35%的浓盐酸稀释100倍,则稀释后的溶液中所含溶质的质量( )

A. 减少99%

B. 增大100倍

C. 增大1倍

D. 不变

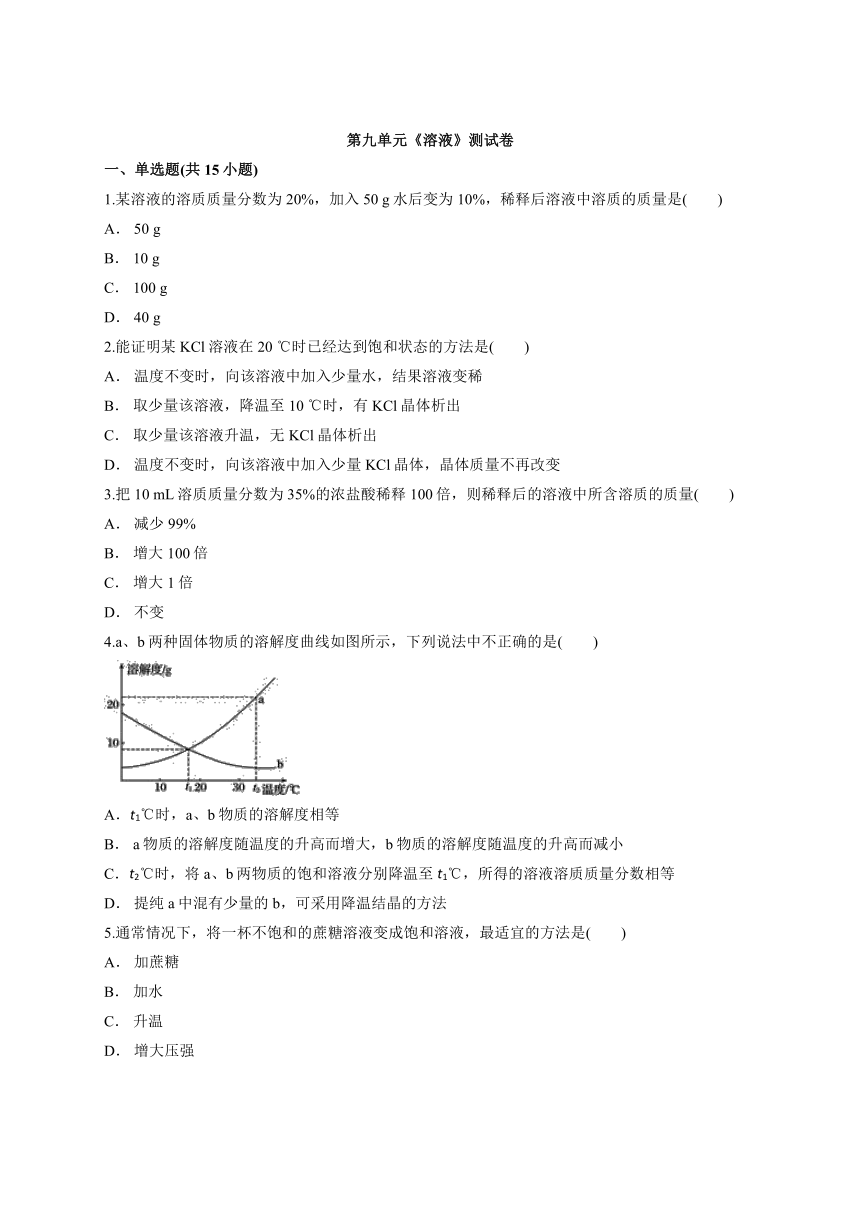

4.a、b两种固体物质的溶解度曲线如图所示,下列说法中不正确的是( )

A.t1℃时,a、b物质的溶解度相等

B. a物质的溶解度随温度的升高而增大,b物质的溶解度随温度的升高而减小

C.t2℃时,将a、b两物质的饱和溶液分别降温至t1℃,所得的溶液溶质质量分数相等

D. 提纯a中混有少量的b,可采用降温结晶的方法

5.通常情况下,将一杯不饱和的蔗糖溶液变成饱和溶液,最适宜的方法是( )

A. 加蔗糖

B. 加水

C. 升温

D. 增大压强

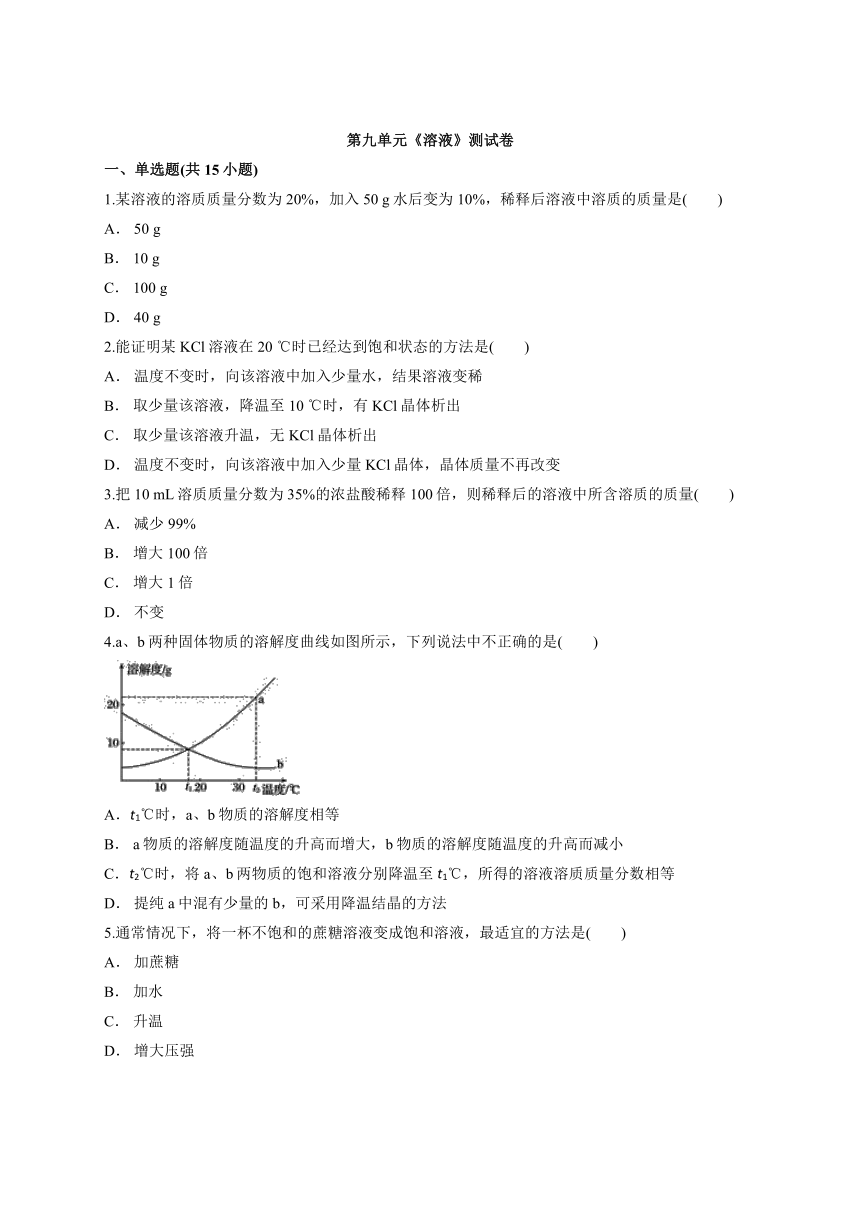

6.a、b、c三种物质的溶解度曲线如下图所示。取等质量t2℃的a、b、c三种物质的饱和溶液,分别蒸发等量水后恢复至t2℃。下列说法不正确的是( )

A. 原饱和溶液中,溶质的质量分数:a>b=c

B. 恢复至t2℃时,析出溶质的质量:a>b=c

C. 恢复至t2℃时,三种溶液一定都是饱和溶液

D. 若继续降温至t1℃,三种溶液一定都是饱和溶液

7.下面关于饱和溶液的说法中,正确的是( )

A. 含有溶质很多的溶液

B. 还能继续溶解某种溶质的溶液

C. 不能继续溶解某种溶质的溶液

D. 在一定温度下,一定量的溶剂里,不能再溶解某种溶质的溶液

8.下列说法中正确的是( )

A. 汽水中含有二氧化碳,所以不属于溶液

B. 气体的溶解度随压强的增大而减小

C. 某物质在100 g溶剂里达到饱和状态时所溶解的质量就是该物质的溶解度

D. 加速固体的溶解可以采取搅拌、粉碎、加热等方法

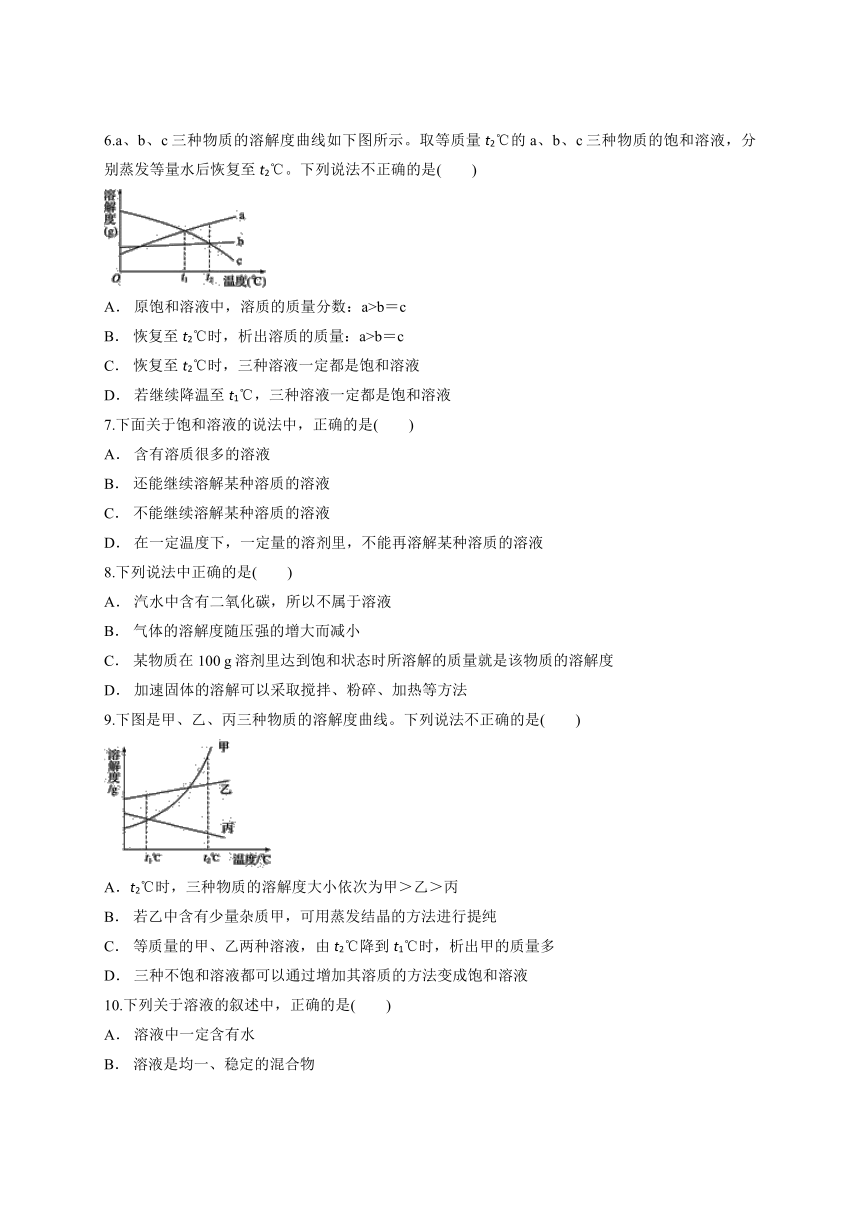

9.下图是甲、乙、丙三种物质的溶解度曲线。下列说法不正确的是( )

A.t2℃时,三种物质的溶解度大小依次为甲>乙>丙

B. 若乙中含有少量杂质甲,可用蒸发结晶的方法进行提纯

C. 等质量的甲、乙两种溶液,由t2℃降到t1℃时,析出甲的质量多

D. 三种不饱和溶液都可以通过增加其溶质的方法变成饱和溶液

10.下列关于溶液的叙述中,正确的是( )

A. 溶液中一定含有水

B. 溶液是均一、稳定的混合物

C. 溶液一定是液态的

D. 只有固体和液体可以作为溶质

11.有关溶液的说法正确的是( )

A. 具有均一性、稳定性的液体一定是溶液

B. 配制溶液时,搅拌可以增大固体溶质的溶解度

C. 饱和溶液的浓度一定比不饱和溶液的浓度大

D. 配制氢氧化钠溶液时,必须将氢氧化钠固体放在玻璃器皿中称量

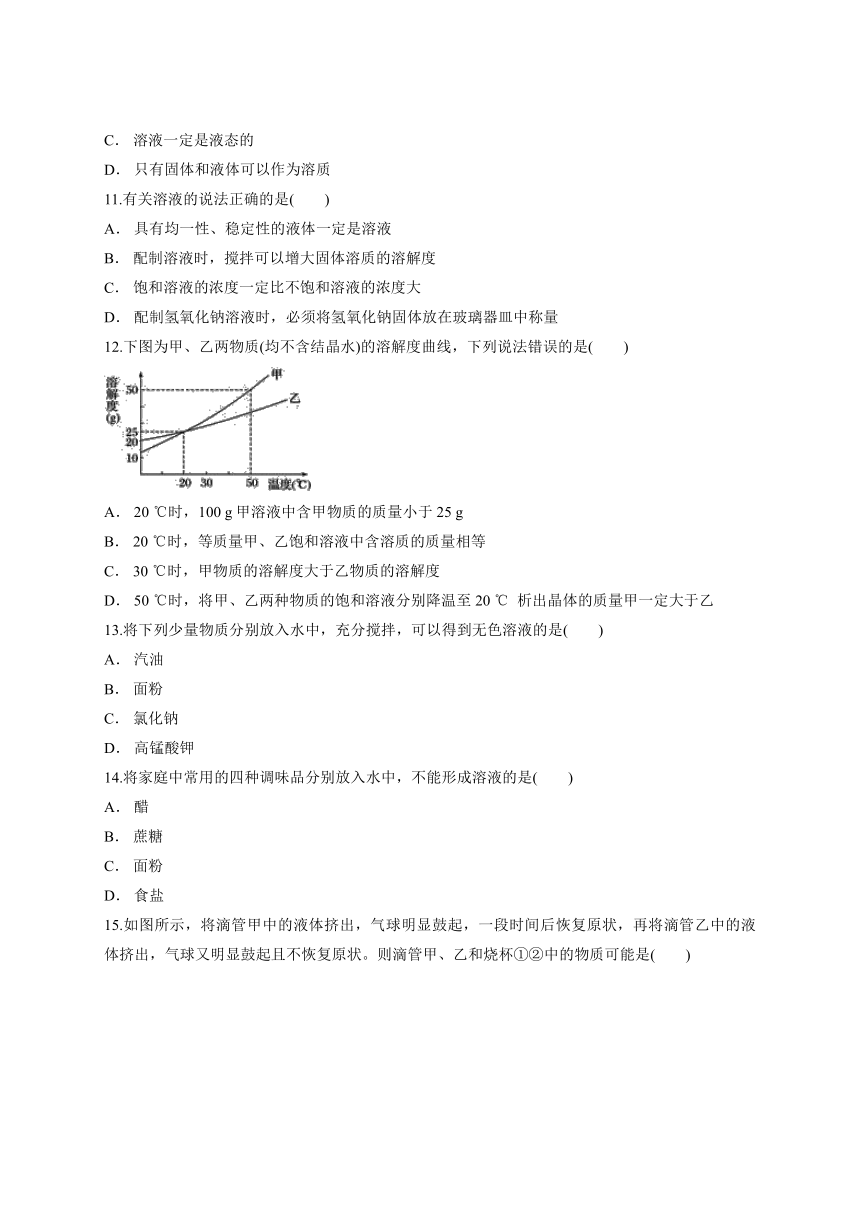

12.下图为甲、乙两物质(均不含结晶水)的溶解度曲线,下列说法错误的是( )

A. 20 ℃时,100 g甲溶液中含甲物质的质量小于25 g

B. 20 ℃时,等质量甲、乙饱和溶液中含溶质的质量相等

C. 30 ℃时,甲物质的溶解度大于乙物质的溶解度

D. 50 ℃时,将甲、乙两种物质的饱和溶液分别降温至20 ℃ 析出晶体的质量甲一定大于乙

13.将下列少量物质分别放入水中,充分搅拌,可以得到无色溶液的是( )

A. 汽油

B. 面粉

C. 氯化钠

D. 高锰酸钾

14.将家庭中常用的四种调味品分别放入水中,不能形成溶液的是( )

A. 醋

B. 蔗糖

C. 面粉

D. 食盐

15.如图所示,将滴管甲中的液体挤出,气球明显鼓起,一段时间后恢复原状,再将滴管乙中的液体挤出,气球又明显鼓起且不恢复原状。则滴管甲、乙和烧杯①②中的物质可能是( )

A. 甲:水,①:食盐;乙:水,②:蔗糖

B. 甲:水,①硝酸铵;乙:稀盐酸,②:铁

C. 甲:水,①氢氧化钠;乙:稀硫酸,②:锌

D. 甲:水,①生石灰;乙:稀盐酸,②:氢氧化钠

二、填空题(共3小题)

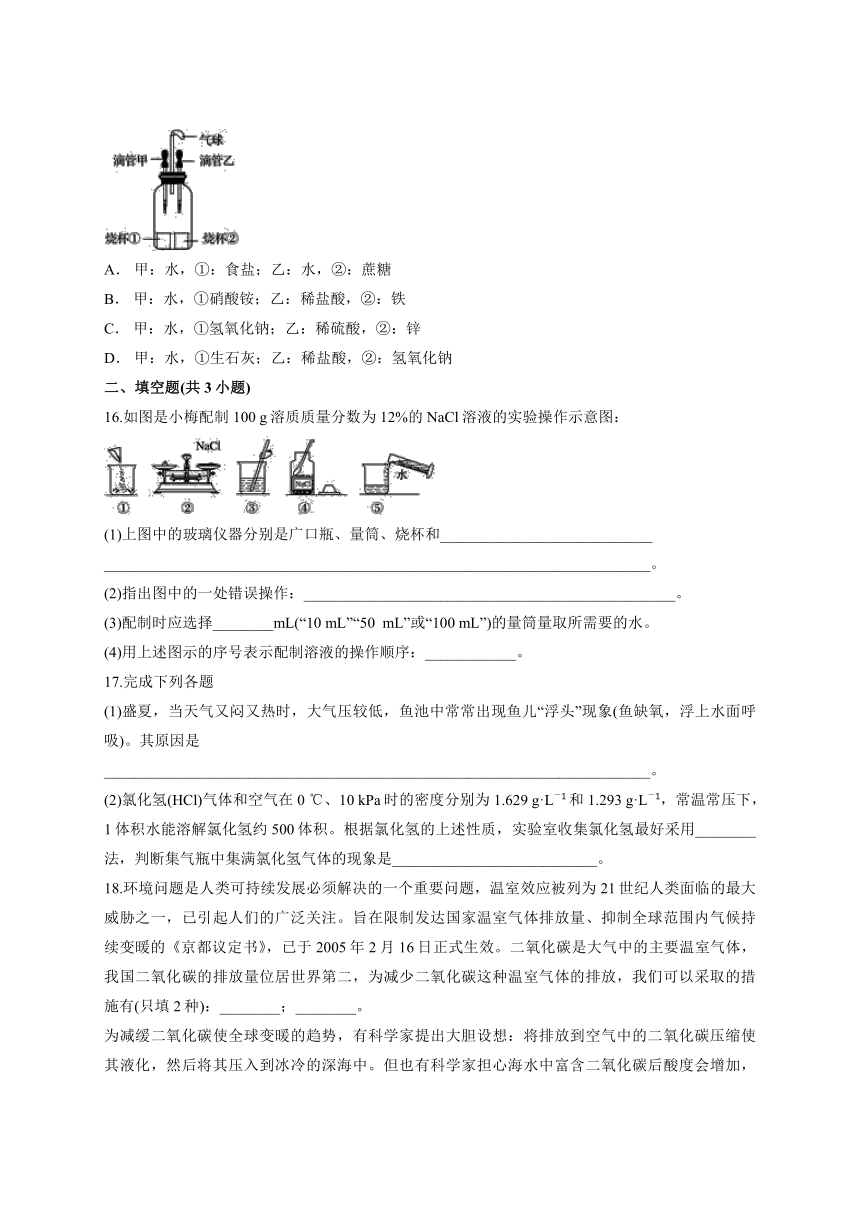

16.如图是小梅配制100 g溶质质量分数为12%的NaCl溶液的实验操作示意图:

(1)上图中的玻璃仪器分别是广口瓶、量筒、烧杯和____________________________

________________________________________________________________________。

(2)指出图中的一处错误操作:_________________________________________________。

(3)配制时应选择________mL(“10 mL”“50 mL”或“100 mL”)的量筒量取所需要的水。

(4)用上述图示的序号表示配制溶液的操作顺序:____________。

17.完成下列各题

(1)盛夏,当天气又闷又热时,大气压较低,鱼池中常常出现鱼儿“浮头”现象(鱼缺氧,浮上水面呼吸)。其原因是

________________________________________________________________________。

(2)氯化氢(HCl)气体和空气在0 ℃、10 kPa时的密度分别为1.629 g·L-1和1.293 g·L-1,常温常压下,1体积水能溶解氯化氢约500体积。根据氯化氢的上述性质,实验室收集氯化氢最好采用________法,判断集气瓶中集满氯化氢气体的现象是___________________________。

18.环境问题是人类可持续发展必须解决的一个重要问题,温室效应被列为21世纪人类面临的最大威胁之一,已引起人们的广泛关注。旨在限制发达国家温室气体排放量、抑制全球范围内气候持续变暖的《京都议定书》,已于2005年2月16日正式生效。二氧化碳是大气中的主要温室气体,我国二氧化碳的排放量位居世界第二,为减少二氧化碳这种温室气体的排放,我们可以采取的措施有(只填2种):________;________。

为减缓二氧化碳使全球变暖的趋势,有科学家提出大胆设想:将排放到空气中的二氧化碳压缩使其液化,然后将其压入到冰冷的深海中。但也有科学家担心海水中富含二氧化碳后酸度会增加,影响海洋生物的生存。

(1)二氧化碳气体转变为液体时将会________能量(填“释放”或“消耗”);

(2)二氧化碳使海水酸度增加的原理用化学方程式表示为________;

(3)结合生活中烧开水和打开碳酸饮料瓶盖时观察到的现象,我们可以知道:二氧化碳在深海中的溶解度比在通常状况下的水中的溶解度________,原因是

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________。

我国科学家陈乾旺等最新研究成果表明,在440 ℃和800大气压条件下,二氧化碳和金属钠反应产生金刚石和碳酸钠,合成的金刚石最大达1.2 mm,完全可以满足工业用途。

二氧化碳与金属钠反应生成金刚石和碳酸钠的化学方程式为___________________________。

三、计算题(共3小题)

19.生理盐水是溶质质量分数约为0.9%的氯化钠溶液。现用500克生理盐水给患者输液,进入患者体内的氯化钠的质量约为多少克?若用溶质质量分数为18%的氯化钠溶液配制500克溶质质量分数为0.9%的生理盐水,需18%的氯化钠溶液多少克?需水多少克?(写出计算过程)

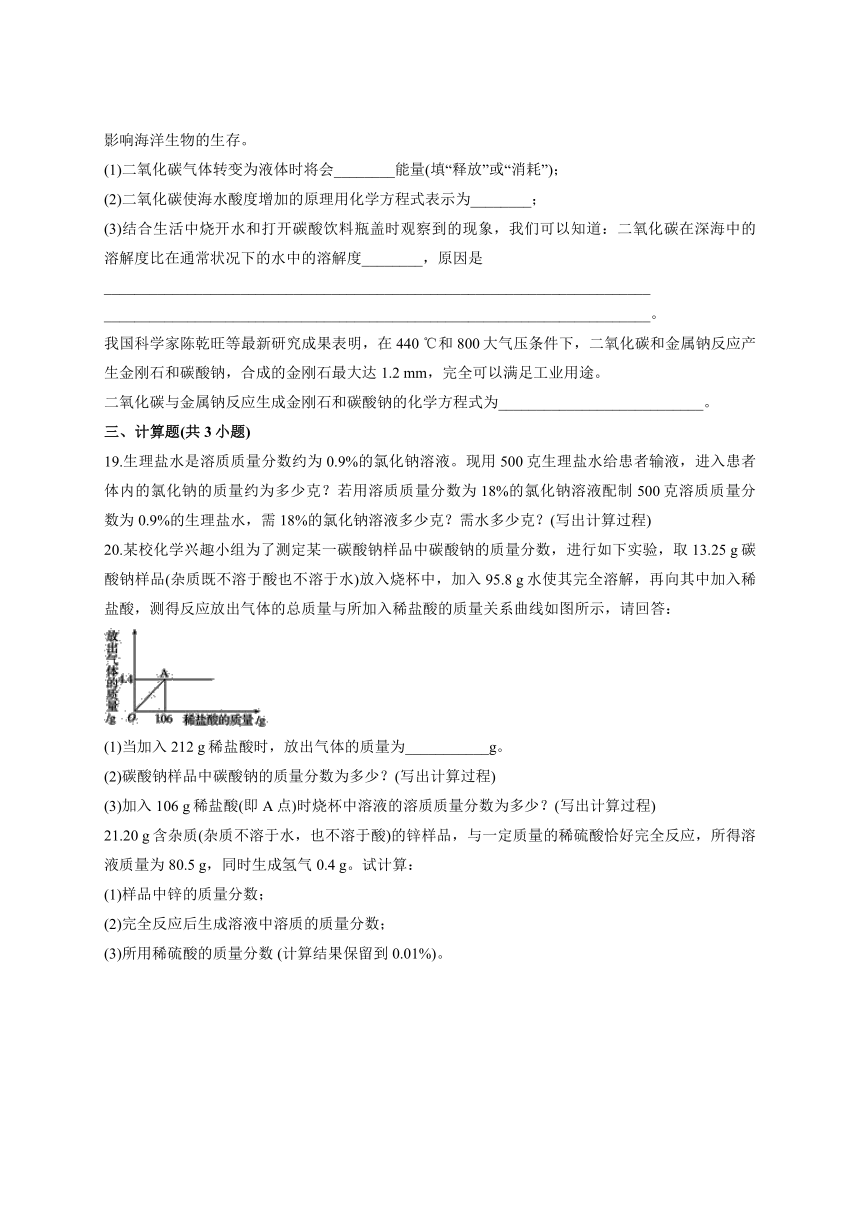

20.某校化学兴趣小组为了测定某一碳酸钠样品中碳酸钠的质量分数,进行如下实验,取13.25 g碳酸钠样品(杂质既不溶于酸也不溶于水)放入烧杯中,加入95.8 g水使其完全溶解,再向其中加入稀盐酸,测得反应放出气体的总质量与所加入稀盐酸的质量关系曲线如图所示,请回答:

(1)当加入212 g稀盐酸时,放出气体的质量为___________g。

(2)碳酸钠样品中碳酸钠的质量分数为多少?(写出计算过程)

(3)加入106 g稀盐酸(即A点)时烧杯中溶液的溶质质量分数为多少?(写出计算过程)

21.20 g含杂质(杂质不溶于水,也不溶于酸)的锌样品,与一定质量的稀硫酸恰好完全反应,所得溶液质量为80.5 g,同时生成氢气0.4 g。试计算:

(1)样品中锌的质量分数;

(2)完全反应后生成溶液中溶质的质量分数;

(3)所用稀硫酸的质量分数 (计算结果保留到0.01%)。

答案解析

1.【答案】B

【解析】设稀释前溶液的质量为x,根据溶液稀释前后,溶质的质量不变,则:x×20%=(x+50 g)×10%,x=50 g。

溶液稀释前后,溶质的质量不变,则稀释后溶液中溶质的质量是50 g×20%=10 g。故选B。

2.【答案】D

【解析】饱和溶液是指在一定温度下,一定量的溶剂里不能再溶解某种溶质的溶液叫做这种溶质的饱和溶液。A项,温度不变时,不管是饱和溶液还是不饱和溶液,加入水,溶液都变稀,错误;B项,取少量该溶液,降温至10 ℃时,不饱和溶液也可能有晶体析出,错误;C项,取少量溶液升温,不管是饱和溶液还是不饱和溶液,都无氯化钾晶体析出,错误;D项,温度不变时,向该溶液中加入少量氯化钾晶体,晶体不再溶解。所以,该溶液为饱和溶液,正确。

3.【答案】D

【解析】把10 mL溶质质量分数为35%的浓盐酸稀释100倍,是向浓溶液中加入水进行稀释,溶液稀释前后,溶质的质量不变,结合题意进行分析解答。

把10 mL溶质质量分数为35%的浓盐酸稀释100倍,是向浓溶液中加入水进行稀释,溶液稀释前后,溶质的质量不变,故稀释后的溶液中所含溶质的质量不变。故选D。

4.【答案】C

【解析】A项,t1℃时,a、b物质的溶解度曲线交于一点,二者溶解度相等,正确;B项,由图可知:a物质的溶解度随温度的升高而增大,b物质的溶解度随温度的升高而减小,正确;C项,t2℃时,将a、b两物质的饱和溶液分别降温至t1℃,a析出晶体,溶液中溶质的质量减小,溶剂质量不变,溶质质量分数减小,而b溶解度变大,溶液中溶质、溶剂质量不变,溶质的质量与降温前相等;饱和溶液中溶质质量分数=×100%,即溶解度大则溶质的质量分数大,而降温后a的溶解度大于降温前b的溶解度,故所得的溶液溶质质量分数a>b,故错误;D项,a物质的溶解度随温度的升高而增大,b物质的溶解度随温度的升高而减小,所以提纯a中混有少量的b,可采用降温结晶的方法,正确。

5.【答案】A

【解析】对于大多数溶液来说:饱和溶液不饱和溶液。所以应再加入蔗糖。

6.【答案】D

【解析】A项,从溶解度曲线可知,t2℃时,a、b、c三种物质的溶解度大小关系为a>b=c,故溶质的质量分数为a>b=c,正确;B项,因为t2℃,a、b、c三种物质的溶解度大小关系为a>b=c,所以蒸发等量水后恢复至t2℃,析出溶质的质量为a>b=c,正确;C项,蒸发水分,都析出晶体,故恢复至t2℃时,三种溶液一定都是饱和溶液,正确;D项,从溶解度曲线可看出,c的溶解度随温度的升高而降低,所以降温至t1℃,它由饱和溶液变为不饱和溶液,错误。故选D。

7.【答案】D

【解析】A项,含有溶质很多的溶液不一定是饱和溶液,错误;B项,还能继续溶解某种溶质的溶液是不饱和溶液,错误;C项,不能继续溶解某种溶质的溶液,没有指明温度和溶剂的量,错误;D项,在一定温度下,一定量的溶剂里,不能再溶解某种溶质的溶液,正确。

8.【答案】D

【解析】A项,汽水属于均一、稳定的混合物,属于溶液,溶液中溶质可以是气体,错误;B项,气体的溶解度与压强成正比,与温度成反比,错误;C项,溶解度必须有温度的限制,错误;D项,搅拌能加速固体溶解,粉碎能增大固体与水的接触面积,也能加速溶解,加热能加快分子运动速度,也能加快分子溶解,正确。故选D。

9.【答案】C

【解析】由溶解度曲线图可知,A选项,t2℃时,三种物质的溶解度大小依次为甲>乙>丙是正确的叙述;B选项,若乙中含有少量杂质甲,可用蒸发结晶的方法进行提纯是正确的叙述;因为乙物质的溶解度受温度的影响不大;C选项,等质量的甲、乙两种溶液,由t2℃降到t1℃时,析出甲的质量多是错误的叙述,没有说明溶液是否饱和;D选项,三种不饱和溶液都可以通过增加其溶质的方法变成饱和溶液是正确的。故选C。

10.【答案】B

【解析】水是常用的溶剂,但并不是所有溶液的溶剂都是水,故A是错误的;根据溶液的定义可知,一种或几种物质分散到另一种物质里,形成均一的、稳定的混合物叫做溶液,故B是正确的;溶液有固态溶液、气态溶液、液态溶液,故C是错误的;盐酸中的溶质就是氯化氢气体,故D是错误的。

11.【答案】D

【解析】A项,水是具有均一性、稳定性的液体,不是溶液;B项,搅拌只能加快物质的溶解速率;C项,同一温度、同种溶质的饱和溶液的浓度一定比不饱和溶液的浓度大;D项,氢氧化钠具有腐蚀性和潮解性,必须放在玻璃器皿中称量。

12.【答案】D

【解析】A项,观察溶解度曲线,20 ℃时,甲物质的溶解度为25 g,含义为20 ℃时,125 g甲溶液里最多能容纳甲物质25 g,所以100 g甲溶液中含甲物质的质量小于25 g,正确;B项,20 ℃时,甲和乙的溶解度相等,所以20 ℃时等质量的两种饱和溶液中所含溶质的质量相等,正确;C项,30 ℃时,甲物质的溶解度曲线位于乙溶解度曲线的上方,所以30 ℃时,甲物质的溶解度大于乙物质的溶解度,正确;D项,由于没有指明50 ℃时甲、乙两种饱和溶液的质量相同,降低温度至20 ℃时,无法比较析出晶体的多少,错误。故选D。

13.【答案】C

【解析】一种或几种物质分散到另一种物质中,形成均一的、稳定的混合物叫做溶液,它的基本特征是均一性和稳定性;只有被分散的物质在另一种物质中是可溶的,二者混合后才会形成溶液。A项,汽油不能溶于水,把汽油放入水中充分搅拌只能形成乳浊液,错误;B项,面粉不能溶于水,把面粉放入水中充分搅拌只能形成悬浊液,错误;C项,氯化钠能溶解到水中,形成均一、稳定的混合物,即溶液,正确;D项,高锰酸钾能溶解到水中,形成均一、稳定的混合物,即溶液,但溶液的颜色是紫红色,错误。

14.【答案】C

【解析】A项,醋易溶于水,形成均一、稳定的混合物,属于溶液,错误;B项,蔗糖易溶于水,形成均一、稳定的混合物,属于溶液,错误;C项,面粉难溶于水,不能和水形成均一、稳定的混合物,即不能够形成溶液,正确;D项,食盐易溶于水,形成均一、稳定的混合物,属于溶液,错误。故选C。

15.【答案】C

【解析】将滴管甲中的液体挤出,气球明显鼓起,说明瓶内的压强变大,所以可能是温度升高或者产生气体,一段时间后恢复原状,说明是温度又降低,因此甲和①接触要放热,因此排除了A、B;再将滴管乙中的液体挤出,气球又明显鼓起且不恢复原状,说明生成了气体,因此选C。

16.【答案】(1)玻璃棒 (2)②中氯化钠与砝码的位置颠倒 (3)100 (4)④②①⑤③

【解析】(1)因为学生应认识常用的玻璃仪器,所以上图中的玻璃仪器分别是广口瓶、量筒、烧杯和玻璃棒。

(2)托盘天平称量药品应“左物右码”,所以指出图中的一处错误操作:②中氯化钠与砝码的位置颠倒。

(3)因为计算得出所需要的水为88 mL,为了尽量减少误差选用与88 mL相近的量程,所以配制时应选择100 mL的量筒量取所需要的水。

(4)因为固体溶质加水溶解的配制步骤为计算-称量-溶解,所以用上述图示的序号表示配制溶液的操作顺序是④②①⑤③。

17.【答案】(1)天气闷热时(气温高,气压低),水中氧气含量降低 (2)向上排空气集气 瓶口上方产生大量白雾

【解析】(1)由于气体的溶解度随温度的升高而减小,随气压的增大而增大,天气闷热时气温高、气压低,溶于水的氧气量较小,鱼儿呼吸困难,故出现浮头现象。

(2)由于氯化氢气体极易溶于水故不可用排水法收集,因其密度比空气大,所以可采用向上排空气法收集,空气中含有水蒸气,氯化氢气体极易与水结合成盐酸,在瓶口形成白雾。

18.【答案】开发新能源 减少矿石燃料的使用或提高燃料的利用率 (1)释放 (2)CO2+H2O===H2CO3 (3)大 深海中,压强大,温度低 3CO2+4NaC+2Na2CO3

【解析】(1)二氧化碳气体转变为液体时将会释放能量。

(2)二氧化碳使海水酸度增加的原理是二氧化碳能与水反应生成碳酸,故填CO2+H2O===H2CO3。

(3)因为深海中,压强大,温度低,所以二氧化碳在深海中的溶解度比在通常状况下的水中的溶解度大。

19.【答案】4.5 g 475 g

【解析】溶质的质量=溶液的质量×溶质的质量分数;

⑴ 500 g×0.9%=4.5 g

⑵在稀释的过程中溶质的质量不变;

设需18%的氯化钠溶液的质量为X;

X×18%=500 g×0.9%或X×18%=4.5 g

解之得:X=25 g

需加水质量:500 g-25 g=475 g

20.【答案】(1)4.4 (2)80% (3)5.6%

【解析】(1)根据图像,可以看出当加入106 g稀盐酸的时候,反应就结束,产生气体质量为4.4 g,所以当加入212 g 稀盐酸时,放出气体的质量仍然为4.4 g。

(2)发生反应:Na2CO3+2HCl===2NaCl+H2O+CO2↑,根据方程式中碳酸钠与二氧化碳的质量关系可算出碳酸钠的质量,进而可以计算碳酸钠样品中碳酸钠的质量分数,反应后得到的是NaCl溶液,所以也可根据方程式中NaCl与二氧化碳的质量关系,求出溶液中溶质的质量,

解:设碳酸钠的质量为x,生成的NaCl质量为y

100∶44=x∶4.4 g,x=10.6 g

(2)碳酸钠样品中碳酸钠的质量分数=

117∶44=y∶4.4 g,y=11.7 g。

又由于反应后溶液质量=10.6 g+95.8 g+106 g-4.4 g=208 g。

(3)溶液的溶质质量分数=。

21.【答案】(1)65% (2)40% (3)28.87%

【解析】样品中的锌能与稀硫酸反应生成硫酸锌和氢气,可利用化学方程式根据锌与生成的氢气的质量比求出锌的质量;反应后的溶液是硫酸锌溶液,利用化学方程式可计算出溶质硫酸锌的质量;

设样品中锌的质量为x;生成的硫酸锌的质量为y;硫酸中溶质的质量为z;

(1)x=13 g,W=×100%=65%

(2)y=32.2 g,W′=×100%=40%

(3)z=19.6 g,W′=×100%≈28.87%

一、单选题(共15小题)

1.某溶液的溶质质量分数为20%,加入50 g水后变为10%,稀释后溶液中溶质的质量是( )

A. 50 g

B. 10 g

C. 100 g

D. 40 g

2.能证明某KCl溶液在20 ℃时已经达到饱和状态的方法是( )

A. 温度不变时,向该溶液中加入少量水,结果溶液变稀

B. 取少量该溶液,降温至10 ℃时,有KCl晶体析出

C. 取少量该溶液升温,无KCl晶体析出

D. 温度不变时,向该溶液中加入少量KCl晶体,晶体质量不再改变

3.把10 mL溶质质量分数为35%的浓盐酸稀释100倍,则稀释后的溶液中所含溶质的质量( )

A. 减少99%

B. 增大100倍

C. 增大1倍

D. 不变

4.a、b两种固体物质的溶解度曲线如图所示,下列说法中不正确的是( )

A.t1℃时,a、b物质的溶解度相等

B. a物质的溶解度随温度的升高而增大,b物质的溶解度随温度的升高而减小

C.t2℃时,将a、b两物质的饱和溶液分别降温至t1℃,所得的溶液溶质质量分数相等

D. 提纯a中混有少量的b,可采用降温结晶的方法

5.通常情况下,将一杯不饱和的蔗糖溶液变成饱和溶液,最适宜的方法是( )

A. 加蔗糖

B. 加水

C. 升温

D. 增大压强

6.a、b、c三种物质的溶解度曲线如下图所示。取等质量t2℃的a、b、c三种物质的饱和溶液,分别蒸发等量水后恢复至t2℃。下列说法不正确的是( )

A. 原饱和溶液中,溶质的质量分数:a>b=c

B. 恢复至t2℃时,析出溶质的质量:a>b=c

C. 恢复至t2℃时,三种溶液一定都是饱和溶液

D. 若继续降温至t1℃,三种溶液一定都是饱和溶液

7.下面关于饱和溶液的说法中,正确的是( )

A. 含有溶质很多的溶液

B. 还能继续溶解某种溶质的溶液

C. 不能继续溶解某种溶质的溶液

D. 在一定温度下,一定量的溶剂里,不能再溶解某种溶质的溶液

8.下列说法中正确的是( )

A. 汽水中含有二氧化碳,所以不属于溶液

B. 气体的溶解度随压强的增大而减小

C. 某物质在100 g溶剂里达到饱和状态时所溶解的质量就是该物质的溶解度

D. 加速固体的溶解可以采取搅拌、粉碎、加热等方法

9.下图是甲、乙、丙三种物质的溶解度曲线。下列说法不正确的是( )

A.t2℃时,三种物质的溶解度大小依次为甲>乙>丙

B. 若乙中含有少量杂质甲,可用蒸发结晶的方法进行提纯

C. 等质量的甲、乙两种溶液,由t2℃降到t1℃时,析出甲的质量多

D. 三种不饱和溶液都可以通过增加其溶质的方法变成饱和溶液

10.下列关于溶液的叙述中,正确的是( )

A. 溶液中一定含有水

B. 溶液是均一、稳定的混合物

C. 溶液一定是液态的

D. 只有固体和液体可以作为溶质

11.有关溶液的说法正确的是( )

A. 具有均一性、稳定性的液体一定是溶液

B. 配制溶液时,搅拌可以增大固体溶质的溶解度

C. 饱和溶液的浓度一定比不饱和溶液的浓度大

D. 配制氢氧化钠溶液时,必须将氢氧化钠固体放在玻璃器皿中称量

12.下图为甲、乙两物质(均不含结晶水)的溶解度曲线,下列说法错误的是( )

A. 20 ℃时,100 g甲溶液中含甲物质的质量小于25 g

B. 20 ℃时,等质量甲、乙饱和溶液中含溶质的质量相等

C. 30 ℃时,甲物质的溶解度大于乙物质的溶解度

D. 50 ℃时,将甲、乙两种物质的饱和溶液分别降温至20 ℃ 析出晶体的质量甲一定大于乙

13.将下列少量物质分别放入水中,充分搅拌,可以得到无色溶液的是( )

A. 汽油

B. 面粉

C. 氯化钠

D. 高锰酸钾

14.将家庭中常用的四种调味品分别放入水中,不能形成溶液的是( )

A. 醋

B. 蔗糖

C. 面粉

D. 食盐

15.如图所示,将滴管甲中的液体挤出,气球明显鼓起,一段时间后恢复原状,再将滴管乙中的液体挤出,气球又明显鼓起且不恢复原状。则滴管甲、乙和烧杯①②中的物质可能是( )

A. 甲:水,①:食盐;乙:水,②:蔗糖

B. 甲:水,①硝酸铵;乙:稀盐酸,②:铁

C. 甲:水,①氢氧化钠;乙:稀硫酸,②:锌

D. 甲:水,①生石灰;乙:稀盐酸,②:氢氧化钠

二、填空题(共3小题)

16.如图是小梅配制100 g溶质质量分数为12%的NaCl溶液的实验操作示意图:

(1)上图中的玻璃仪器分别是广口瓶、量筒、烧杯和____________________________

________________________________________________________________________。

(2)指出图中的一处错误操作:_________________________________________________。

(3)配制时应选择________mL(“10 mL”“50 mL”或“100 mL”)的量筒量取所需要的水。

(4)用上述图示的序号表示配制溶液的操作顺序:____________。

17.完成下列各题

(1)盛夏,当天气又闷又热时,大气压较低,鱼池中常常出现鱼儿“浮头”现象(鱼缺氧,浮上水面呼吸)。其原因是

________________________________________________________________________。

(2)氯化氢(HCl)气体和空气在0 ℃、10 kPa时的密度分别为1.629 g·L-1和1.293 g·L-1,常温常压下,1体积水能溶解氯化氢约500体积。根据氯化氢的上述性质,实验室收集氯化氢最好采用________法,判断集气瓶中集满氯化氢气体的现象是___________________________。

18.环境问题是人类可持续发展必须解决的一个重要问题,温室效应被列为21世纪人类面临的最大威胁之一,已引起人们的广泛关注。旨在限制发达国家温室气体排放量、抑制全球范围内气候持续变暖的《京都议定书》,已于2005年2月16日正式生效。二氧化碳是大气中的主要温室气体,我国二氧化碳的排放量位居世界第二,为减少二氧化碳这种温室气体的排放,我们可以采取的措施有(只填2种):________;________。

为减缓二氧化碳使全球变暖的趋势,有科学家提出大胆设想:将排放到空气中的二氧化碳压缩使其液化,然后将其压入到冰冷的深海中。但也有科学家担心海水中富含二氧化碳后酸度会增加,影响海洋生物的生存。

(1)二氧化碳气体转变为液体时将会________能量(填“释放”或“消耗”);

(2)二氧化碳使海水酸度增加的原理用化学方程式表示为________;

(3)结合生活中烧开水和打开碳酸饮料瓶盖时观察到的现象,我们可以知道:二氧化碳在深海中的溶解度比在通常状况下的水中的溶解度________,原因是

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________。

我国科学家陈乾旺等最新研究成果表明,在440 ℃和800大气压条件下,二氧化碳和金属钠反应产生金刚石和碳酸钠,合成的金刚石最大达1.2 mm,完全可以满足工业用途。

二氧化碳与金属钠反应生成金刚石和碳酸钠的化学方程式为___________________________。

三、计算题(共3小题)

19.生理盐水是溶质质量分数约为0.9%的氯化钠溶液。现用500克生理盐水给患者输液,进入患者体内的氯化钠的质量约为多少克?若用溶质质量分数为18%的氯化钠溶液配制500克溶质质量分数为0.9%的生理盐水,需18%的氯化钠溶液多少克?需水多少克?(写出计算过程)

20.某校化学兴趣小组为了测定某一碳酸钠样品中碳酸钠的质量分数,进行如下实验,取13.25 g碳酸钠样品(杂质既不溶于酸也不溶于水)放入烧杯中,加入95.8 g水使其完全溶解,再向其中加入稀盐酸,测得反应放出气体的总质量与所加入稀盐酸的质量关系曲线如图所示,请回答:

(1)当加入212 g稀盐酸时,放出气体的质量为___________g。

(2)碳酸钠样品中碳酸钠的质量分数为多少?(写出计算过程)

(3)加入106 g稀盐酸(即A点)时烧杯中溶液的溶质质量分数为多少?(写出计算过程)

21.20 g含杂质(杂质不溶于水,也不溶于酸)的锌样品,与一定质量的稀硫酸恰好完全反应,所得溶液质量为80.5 g,同时生成氢气0.4 g。试计算:

(1)样品中锌的质量分数;

(2)完全反应后生成溶液中溶质的质量分数;

(3)所用稀硫酸的质量分数 (计算结果保留到0.01%)。

答案解析

1.【答案】B

【解析】设稀释前溶液的质量为x,根据溶液稀释前后,溶质的质量不变,则:x×20%=(x+50 g)×10%,x=50 g。

溶液稀释前后,溶质的质量不变,则稀释后溶液中溶质的质量是50 g×20%=10 g。故选B。

2.【答案】D

【解析】饱和溶液是指在一定温度下,一定量的溶剂里不能再溶解某种溶质的溶液叫做这种溶质的饱和溶液。A项,温度不变时,不管是饱和溶液还是不饱和溶液,加入水,溶液都变稀,错误;B项,取少量该溶液,降温至10 ℃时,不饱和溶液也可能有晶体析出,错误;C项,取少量溶液升温,不管是饱和溶液还是不饱和溶液,都无氯化钾晶体析出,错误;D项,温度不变时,向该溶液中加入少量氯化钾晶体,晶体不再溶解。所以,该溶液为饱和溶液,正确。

3.【答案】D

【解析】把10 mL溶质质量分数为35%的浓盐酸稀释100倍,是向浓溶液中加入水进行稀释,溶液稀释前后,溶质的质量不变,结合题意进行分析解答。

把10 mL溶质质量分数为35%的浓盐酸稀释100倍,是向浓溶液中加入水进行稀释,溶液稀释前后,溶质的质量不变,故稀释后的溶液中所含溶质的质量不变。故选D。

4.【答案】C

【解析】A项,t1℃时,a、b物质的溶解度曲线交于一点,二者溶解度相等,正确;B项,由图可知:a物质的溶解度随温度的升高而增大,b物质的溶解度随温度的升高而减小,正确;C项,t2℃时,将a、b两物质的饱和溶液分别降温至t1℃,a析出晶体,溶液中溶质的质量减小,溶剂质量不变,溶质质量分数减小,而b溶解度变大,溶液中溶质、溶剂质量不变,溶质的质量与降温前相等;饱和溶液中溶质质量分数=×100%,即溶解度大则溶质的质量分数大,而降温后a的溶解度大于降温前b的溶解度,故所得的溶液溶质质量分数a>b,故错误;D项,a物质的溶解度随温度的升高而增大,b物质的溶解度随温度的升高而减小,所以提纯a中混有少量的b,可采用降温结晶的方法,正确。

5.【答案】A

【解析】对于大多数溶液来说:饱和溶液不饱和溶液。所以应再加入蔗糖。

6.【答案】D

【解析】A项,从溶解度曲线可知,t2℃时,a、b、c三种物质的溶解度大小关系为a>b=c,故溶质的质量分数为a>b=c,正确;B项,因为t2℃,a、b、c三种物质的溶解度大小关系为a>b=c,所以蒸发等量水后恢复至t2℃,析出溶质的质量为a>b=c,正确;C项,蒸发水分,都析出晶体,故恢复至t2℃时,三种溶液一定都是饱和溶液,正确;D项,从溶解度曲线可看出,c的溶解度随温度的升高而降低,所以降温至t1℃,它由饱和溶液变为不饱和溶液,错误。故选D。

7.【答案】D

【解析】A项,含有溶质很多的溶液不一定是饱和溶液,错误;B项,还能继续溶解某种溶质的溶液是不饱和溶液,错误;C项,不能继续溶解某种溶质的溶液,没有指明温度和溶剂的量,错误;D项,在一定温度下,一定量的溶剂里,不能再溶解某种溶质的溶液,正确。

8.【答案】D

【解析】A项,汽水属于均一、稳定的混合物,属于溶液,溶液中溶质可以是气体,错误;B项,气体的溶解度与压强成正比,与温度成反比,错误;C项,溶解度必须有温度的限制,错误;D项,搅拌能加速固体溶解,粉碎能增大固体与水的接触面积,也能加速溶解,加热能加快分子运动速度,也能加快分子溶解,正确。故选D。

9.【答案】C

【解析】由溶解度曲线图可知,A选项,t2℃时,三种物质的溶解度大小依次为甲>乙>丙是正确的叙述;B选项,若乙中含有少量杂质甲,可用蒸发结晶的方法进行提纯是正确的叙述;因为乙物质的溶解度受温度的影响不大;C选项,等质量的甲、乙两种溶液,由t2℃降到t1℃时,析出甲的质量多是错误的叙述,没有说明溶液是否饱和;D选项,三种不饱和溶液都可以通过增加其溶质的方法变成饱和溶液是正确的。故选C。

10.【答案】B

【解析】水是常用的溶剂,但并不是所有溶液的溶剂都是水,故A是错误的;根据溶液的定义可知,一种或几种物质分散到另一种物质里,形成均一的、稳定的混合物叫做溶液,故B是正确的;溶液有固态溶液、气态溶液、液态溶液,故C是错误的;盐酸中的溶质就是氯化氢气体,故D是错误的。

11.【答案】D

【解析】A项,水是具有均一性、稳定性的液体,不是溶液;B项,搅拌只能加快物质的溶解速率;C项,同一温度、同种溶质的饱和溶液的浓度一定比不饱和溶液的浓度大;D项,氢氧化钠具有腐蚀性和潮解性,必须放在玻璃器皿中称量。

12.【答案】D

【解析】A项,观察溶解度曲线,20 ℃时,甲物质的溶解度为25 g,含义为20 ℃时,125 g甲溶液里最多能容纳甲物质25 g,所以100 g甲溶液中含甲物质的质量小于25 g,正确;B项,20 ℃时,甲和乙的溶解度相等,所以20 ℃时等质量的两种饱和溶液中所含溶质的质量相等,正确;C项,30 ℃时,甲物质的溶解度曲线位于乙溶解度曲线的上方,所以30 ℃时,甲物质的溶解度大于乙物质的溶解度,正确;D项,由于没有指明50 ℃时甲、乙两种饱和溶液的质量相同,降低温度至20 ℃时,无法比较析出晶体的多少,错误。故选D。

13.【答案】C

【解析】一种或几种物质分散到另一种物质中,形成均一的、稳定的混合物叫做溶液,它的基本特征是均一性和稳定性;只有被分散的物质在另一种物质中是可溶的,二者混合后才会形成溶液。A项,汽油不能溶于水,把汽油放入水中充分搅拌只能形成乳浊液,错误;B项,面粉不能溶于水,把面粉放入水中充分搅拌只能形成悬浊液,错误;C项,氯化钠能溶解到水中,形成均一、稳定的混合物,即溶液,正确;D项,高锰酸钾能溶解到水中,形成均一、稳定的混合物,即溶液,但溶液的颜色是紫红色,错误。

14.【答案】C

【解析】A项,醋易溶于水,形成均一、稳定的混合物,属于溶液,错误;B项,蔗糖易溶于水,形成均一、稳定的混合物,属于溶液,错误;C项,面粉难溶于水,不能和水形成均一、稳定的混合物,即不能够形成溶液,正确;D项,食盐易溶于水,形成均一、稳定的混合物,属于溶液,错误。故选C。

15.【答案】C

【解析】将滴管甲中的液体挤出,气球明显鼓起,说明瓶内的压强变大,所以可能是温度升高或者产生气体,一段时间后恢复原状,说明是温度又降低,因此甲和①接触要放热,因此排除了A、B;再将滴管乙中的液体挤出,气球又明显鼓起且不恢复原状,说明生成了气体,因此选C。

16.【答案】(1)玻璃棒 (2)②中氯化钠与砝码的位置颠倒 (3)100 (4)④②①⑤③

【解析】(1)因为学生应认识常用的玻璃仪器,所以上图中的玻璃仪器分别是广口瓶、量筒、烧杯和玻璃棒。

(2)托盘天平称量药品应“左物右码”,所以指出图中的一处错误操作:②中氯化钠与砝码的位置颠倒。

(3)因为计算得出所需要的水为88 mL,为了尽量减少误差选用与88 mL相近的量程,所以配制时应选择100 mL的量筒量取所需要的水。

(4)因为固体溶质加水溶解的配制步骤为计算-称量-溶解,所以用上述图示的序号表示配制溶液的操作顺序是④②①⑤③。

17.【答案】(1)天气闷热时(气温高,气压低),水中氧气含量降低 (2)向上排空气集气 瓶口上方产生大量白雾

【解析】(1)由于气体的溶解度随温度的升高而减小,随气压的增大而增大,天气闷热时气温高、气压低,溶于水的氧气量较小,鱼儿呼吸困难,故出现浮头现象。

(2)由于氯化氢气体极易溶于水故不可用排水法收集,因其密度比空气大,所以可采用向上排空气法收集,空气中含有水蒸气,氯化氢气体极易与水结合成盐酸,在瓶口形成白雾。

18.【答案】开发新能源 减少矿石燃料的使用或提高燃料的利用率 (1)释放 (2)CO2+H2O===H2CO3 (3)大 深海中,压强大,温度低 3CO2+4NaC+2Na2CO3

【解析】(1)二氧化碳气体转变为液体时将会释放能量。

(2)二氧化碳使海水酸度增加的原理是二氧化碳能与水反应生成碳酸,故填CO2+H2O===H2CO3。

(3)因为深海中,压强大,温度低,所以二氧化碳在深海中的溶解度比在通常状况下的水中的溶解度大。

19.【答案】4.5 g 475 g

【解析】溶质的质量=溶液的质量×溶质的质量分数;

⑴ 500 g×0.9%=4.5 g

⑵在稀释的过程中溶质的质量不变;

设需18%的氯化钠溶液的质量为X;

X×18%=500 g×0.9%或X×18%=4.5 g

解之得:X=25 g

需加水质量:500 g-25 g=475 g

20.【答案】(1)4.4 (2)80% (3)5.6%

【解析】(1)根据图像,可以看出当加入106 g稀盐酸的时候,反应就结束,产生气体质量为4.4 g,所以当加入212 g 稀盐酸时,放出气体的质量仍然为4.4 g。

(2)发生反应:Na2CO3+2HCl===2NaCl+H2O+CO2↑,根据方程式中碳酸钠与二氧化碳的质量关系可算出碳酸钠的质量,进而可以计算碳酸钠样品中碳酸钠的质量分数,反应后得到的是NaCl溶液,所以也可根据方程式中NaCl与二氧化碳的质量关系,求出溶液中溶质的质量,

解:设碳酸钠的质量为x,生成的NaCl质量为y

100∶44=x∶4.4 g,x=10.6 g

(2)碳酸钠样品中碳酸钠的质量分数=

117∶44=y∶4.4 g,y=11.7 g。

又由于反应后溶液质量=10.6 g+95.8 g+106 g-4.4 g=208 g。

(3)溶液的溶质质量分数=。

21.【答案】(1)65% (2)40% (3)28.87%

【解析】样品中的锌能与稀硫酸反应生成硫酸锌和氢气,可利用化学方程式根据锌与生成的氢气的质量比求出锌的质量;反应后的溶液是硫酸锌溶液,利用化学方程式可计算出溶质硫酸锌的质量;

设样品中锌的质量为x;生成的硫酸锌的质量为y;硫酸中溶质的质量为z;

(1)x=13 g,W=×100%=65%

(2)y=32.2 g,W′=×100%=40%

(3)z=19.6 g,W′=×100%≈28.87%

同课章节目录