2021-2022学年统编版(2019)高中历史必修中外历史纲要下册第20课社会主义国家的发展与变化课件(共29张PPT)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年统编版(2019)高中历史必修中外历史纲要下册第20课社会主义国家的发展与变化课件(共29张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 4.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-02-07 07:39:16 | ||

图片预览

文档简介

(共29张PPT)

第八单元 20世纪下半叶世界的新变化

第20课

社会主义国家的发展与变化

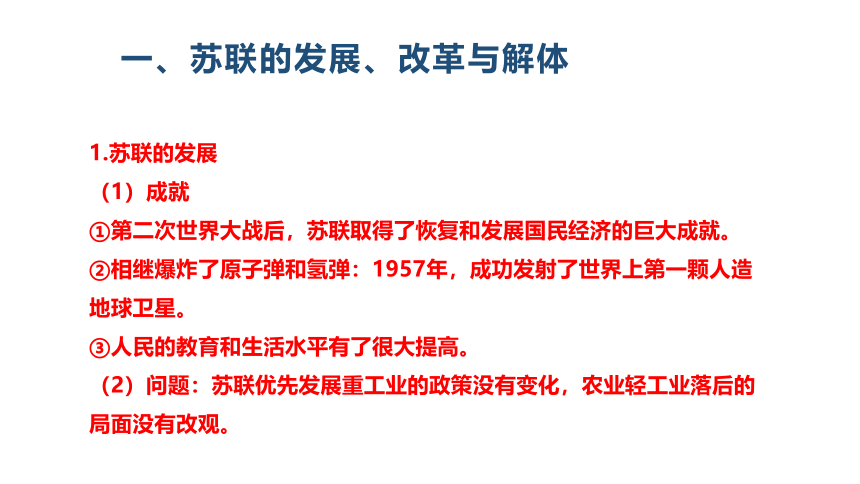

一、苏联的发展、改革与解体

1.苏联的发展

(1)成就

①第二次世界大战后,苏联取得了恢复和发展国民经济的巨大成就。

②相继爆炸了原子弹和氢弹:1957年,成功发射了世界上第一颗人造地球卫星。

③人民的教育和生活水平有了很大提高。

(2)问题:苏联优先发展重工业的政策没有变化,农业轻工业落后的局面没有改观。

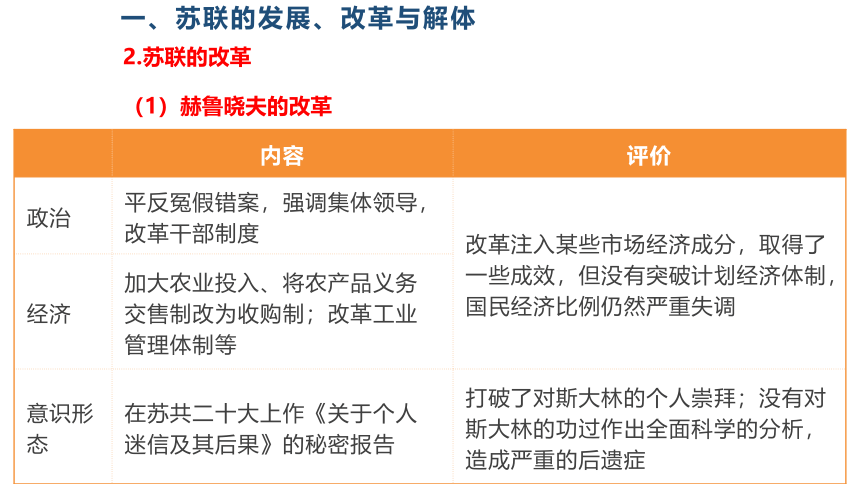

一、苏联的发展、改革与解体

2.苏联的改革

(1)赫鲁晓夫的改革

内容 评价

政治 平反冤假错案,强调集体领导,改革干部制度 改革注入某些市场经济成分,取得了一些成效,但没有突破计划经济体制,国民经济比例仍然严重失调

经济 加大农业投入、将农产品义务交售制改为收购制;改革工业管理体制等 意识形态 在苏共二十大上作《关于个人迷信及其后果》的秘密报告 打破了对斯大林的个人崇拜;没有对斯大林的功过作出全面科学的分析,造成严重的后遗症

一、苏联的发展、改革与解体

(2)勃列日涅夫改革

①内容:在工业领域推行“新经济体制”改革,扩大企业自主权,利用奖金等经济杠杆促进企业改善管理、提高效益。

②结果:改革只是对传统体制的修修补补,效果有限执政后期热衷于树立个人迷信,专断作风日趋严重;各项工作缺乏活力,社会矛盾丛生,发展缓慢。

一、苏联的发展、改革与解体

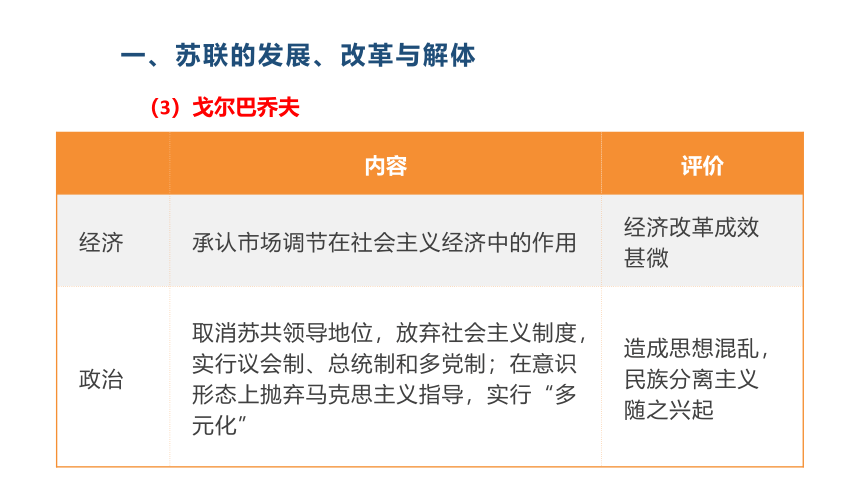

(3)戈尔巴乔夫

内容 评价

经济 承认市场调节在社会主义经济中的作用 经济改革成效甚微

政治 取消苏共领导地位,放弃社会主义制度,实行议会制、总统制和多党制;在意识形态上抛弃马克思主义指导,实行“多元化” 造成思想混乱,民族分离主义随之兴起

一、苏联的发展、改革与解体

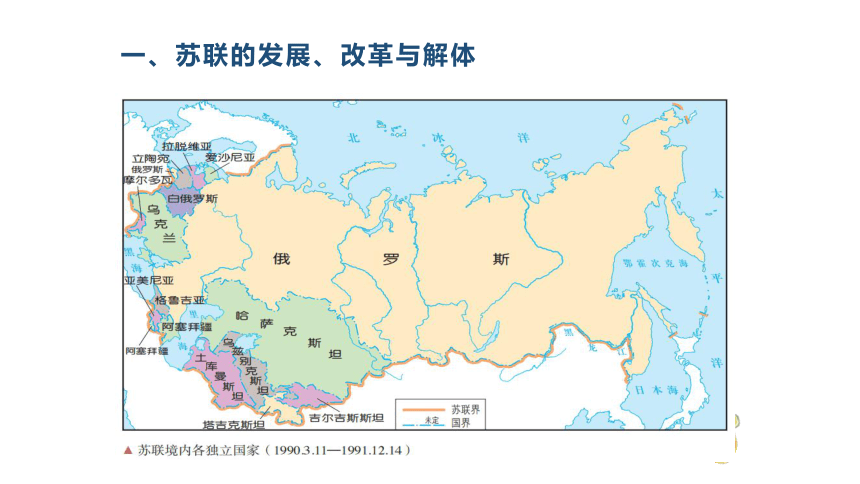

3.苏联的解体

(1)直接原因:戈尔巴乔夫的政治改革。

①1990年,立陶宛率先独立;随后,俄罗斯发表主权宣言,其他加盟共和国纷纷效仿。

②1991年8月19日,几位苏联领导人发动政变,试图阻止苏联分裂,很快失败。

③1991年12月26日,苏联解体。

一、苏联的发展、改革与解体

背景

东欧社会主义建设大多采取苏联模式,造成国民经济比例失调。

希望通过改革摆脱苏联控制,走自己独立发展的道路。

南斯拉夫——铁托

布拉格之春

二、东欧的社会主义建设、改革和剧变

国家 改革成就 存在问题

南斯拉夫 建立社会主义自治制度,权力下放,调动地方、企业和群众的积极性,促进经济发展。 导致地方主义抬头,民族问题尖锐,为后来国家的分裂埋下了隐患。

捷克斯 洛伐克 主张发扬社会主义民主,改革党的领导体制,建设有计划的市场经济体制,独立制定对外政策等。出现“布拉格之春”。 都没有突破苏联模式的束缚,到20世纪80年代,一些东欧国家经济陷人严重困境,政局剧烈动荡。

波兰 实施国民经济五年计划,经济迅速发展。 民主德国 经济稳步增长 概况

东欧剧变

原因

①各国改革都没有突破苏联模式的束缚,没有找到真正符合本国国情的社会主义建设道路。

②20世纪80年代,一些东欧国家经济陷入严重困境,政局剧烈动荡。

③苏联鼓励东欧改革和西方“和平演变”战略的影响。

④东欧执政的共产党或工人党领导人迷失了改革的社会主义方向,否定马克思主义指导,否定社会主义制度,抛弃共产党领导地位,实行政治多元化。

东欧剧变形势图

国家 方式 结果

波兰、匈牙利、保加利亚和阿尔巴尼亚 相对平稳

社会性质发生根本变化,共产党失去执政地位,社会主义演变为资本主义。

罗马尼亚 流血冲突 民主德国与联邦德国 合并统一 捷克斯洛伐克 国家分裂 南斯拉夫 国家解体 概况

封建社会代替奴隶社会,资本主义代替封建主义,社会主义经历一个长过程发展后必然代替资本主义。这是社会历史发展不可逆转的总趋势,但道路是曲折的。资本主义代替封建主义的几百年间,发生过多少次王朝复辟 所以,从一定意义上说,某种暂时复辟也是难以完全避免的规律性现象。一些国家出现严重曲折,社会主义好像被削弱了,但人民经受锻炼,从中吸收教训,将促使社会主义向着更加健康的方向发展。

——邓小平《在武昌、深圳、珠海、上海等地的谈话要点》,《邓小平文选》第3卷

学思之窗

诞生标志

1.准备

(1)1956年底,中国基本完成了对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造,建立起社会主义基本政治、经济制度。

(2)中国进入全面建设社会主义时期,虽然经历了严重曲折,但取得了巨大成就。

三、中国社会主义的发展

诞生标志

2.决策

中共十一届三中全会作出改革开放的伟大决策:以农村改革为突破口,建立了逐步建立社会主义市场经济体制。

诞生标志

3.结果及意义

(1)结果:

取得举世瞩目的成就。

(2)意义:

中国特色社会主义深化了对人类社会发展规律的认识,是对世界社会主义理论,和建设的重大贡献,在人类社会发展史上具有重大意义。

社会主义市场经济和资本主义市场经济的主要区别

(1)经济基础不同。社会主义市场经济的经济基础是以社会主义公有制为主体;资本主义市场经济的经济基础是以资本主义私有制为主体。

(2)上层建筑不同。社会主义市场经济的上层建筑是无产阶级专政;资本主义市场经济的上层建筑是资产阶级统治。

(3)分配制度不同。社会主义市场经济的分配制度是以按劳分配为主体,多种分配形式并存的分配制度;资本主义市场经济的分配制度是以按资本分配为主的分配制度。

(4)目的不同。社会主义市场经济的目的是让一部分人先富起来,先富带动后富,最终达到共同富裕;资本主义市场经济的目的是资产阶级通过剥削工人阶级实现最大剩余价值。

知识拓展

材料:20世纪八九十年代是中苏两国重要转型期……中国构筑了有自身民族特色的现代化道路和政治现代化模式。苏联则在经济改革尚未成功的情况下,以上层政治改革为基本取向,用激进的改革方式和全方位的改革策略强行推进政治现代化进程,造成了动荡的政治、经济秩序,引发了苏共领导权 的丧失和国家制度的崩溃,致使国家走向解体。中苏两国改革进程突现出了强烈的现代化取向,虽同为社会主义国家的改革,却出现了完全不同的结局。

根据材料并结合所学知识,指出中苏改革的不同及给我们的启示。

不同: 苏联盲目实践,没有科学理论升华与指导。苏联很长一段时间坚持计划经济体制,改革路径失误。中国边实践边摸索,理论与实践相结合;改革路径明确,逐步确立社会主义市场经济体制。启示:沿着新时代中国特色社会主义道路坚定地走下去,为实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗!

史料探究

社会主义国家的发展与变化

赫鲁晓夫改革(探索开始)

勃列日尼夫改革(趋于停滞)

苏联

戈尔巴乔夫改革(深化、失败)

二战前后建立人民民主国家

东欧

中国

东欧改革的成效与问题

东欧剧变(1989—1992年)

课堂小结

十一届三中全会及经济体制改革

中国特色社会主义建设成就以及意义

课堂检测

1.“改革把斯大林的‘神像’扳倒了,但在苏联体制和基本政策的改革上,并没有什么成就可言。”下列改革中符合上述评价的是( )

A.戈尔巴乔夫改革 B.勃列日涅夫改革 C.赫鲁晓夫改革 D.新经济政策

【解析】本题考查了二战后苏联的改革,赫鲁晓夫改革取得一些成效,但从总体上讲,是对苏联模式的小修小补,并没有取得实质性的突破。赫鲁晓夫打破了对斯大林的个人崇拜,因此,这些苏联改革中符合材料评价的是赫鲁晓夫改革。故本题答案为C。

【答案】C

2.赫鲁晓夫统治后期,同意用奖金、利润等手段刺激工业生产的建议,并开始试点,可惜他没来得及做就下台了。这表明苏联政府曾试图( )

A.废除对企业指令性计划 B.用经济方法来管理生产

C.放弃中央对企业的控制 D.加强对企业的行政干预

【解析】赫鲁晓夫改革没有从根本上改变“苏联模式”,没有废除对企业指令性计划,故A项错误;赫鲁晓夫“同意用奖金、利润等手段刺激工业生产”这说明他开始考虑用经济方法来管理生产,以调动工人企业生产的积极性,故B项正确;C项“放弃”的说法绝对化,与史实不符,故C项错误;传统经济模式的弊端就是政府对企业干预太多,故D项错误。

【答案】B

3.自1956年苏联进入改革时代后,改革的过程进中有退,反复无常,最后改革变成了改向,导致了苏联瓦解。就本质而言,赫鲁晓夫和勃列日涅夫改革失败的相同原因是( )

A.没有正确的指导思想 B.重点放在农业上

C.关注工业体制的改革 D.没有突破“苏联模式”

【解析】赫鲁晓夫改革缺乏正确的理论指导,而重点放在了农业上,勃列日涅夫改革重点是工业体制方面,所以A、B、C三项都不是二者的共同点;他们改革都没有突破“苏联模式”的局限,总的来说是对“苏联模式”的小修小补,所以最终成效都不大,答案为D项。

【答案】D

4.戈尔巴乔夫执政期间,实行国有资产分散化和国营企业私有化,走发达资本主义国家“混合经济”的路子,其实质是( )

A.放弃了苏联的传统做法 B.社会主义改革成功尝试

C.背离了社会主义的方向 D.发展了马克思主义学说

【解析】戈尔巴乔夫实行国有资产分散化和国营企业私有化,实质是从根本上改变了苏联社会主义的经济基础,也就是背离了社会主义的方向,故C项正确。

【答案】C

5.南斯拉夫改革具有自己独特的探索道路,与苏联模式的不同主要体现在( )

A.实行社会主义自治制度 B.重点发展重工业

C.加强国家对经济的干预 D.实行中央计划和企业自治相结合的方针

【解析】B、C、D三项都属于南斯拉夫与苏联模式的相通之处,实行社会主义自治制度是南斯拉夫改革的特色,体现了与苏联模式的不同,故正确答案选A。

【答案】A

第八单元 20世纪下半叶世界的新变化

第20课

社会主义国家的发展与变化

一、苏联的发展、改革与解体

1.苏联的发展

(1)成就

①第二次世界大战后,苏联取得了恢复和发展国民经济的巨大成就。

②相继爆炸了原子弹和氢弹:1957年,成功发射了世界上第一颗人造地球卫星。

③人民的教育和生活水平有了很大提高。

(2)问题:苏联优先发展重工业的政策没有变化,农业轻工业落后的局面没有改观。

一、苏联的发展、改革与解体

2.苏联的改革

(1)赫鲁晓夫的改革

内容 评价

政治 平反冤假错案,强调集体领导,改革干部制度 改革注入某些市场经济成分,取得了一些成效,但没有突破计划经济体制,国民经济比例仍然严重失调

经济 加大农业投入、将农产品义务交售制改为收购制;改革工业管理体制等 意识形态 在苏共二十大上作《关于个人迷信及其后果》的秘密报告 打破了对斯大林的个人崇拜;没有对斯大林的功过作出全面科学的分析,造成严重的后遗症

一、苏联的发展、改革与解体

(2)勃列日涅夫改革

①内容:在工业领域推行“新经济体制”改革,扩大企业自主权,利用奖金等经济杠杆促进企业改善管理、提高效益。

②结果:改革只是对传统体制的修修补补,效果有限执政后期热衷于树立个人迷信,专断作风日趋严重;各项工作缺乏活力,社会矛盾丛生,发展缓慢。

一、苏联的发展、改革与解体

(3)戈尔巴乔夫

内容 评价

经济 承认市场调节在社会主义经济中的作用 经济改革成效甚微

政治 取消苏共领导地位,放弃社会主义制度,实行议会制、总统制和多党制;在意识形态上抛弃马克思主义指导,实行“多元化” 造成思想混乱,民族分离主义随之兴起

一、苏联的发展、改革与解体

3.苏联的解体

(1)直接原因:戈尔巴乔夫的政治改革。

①1990年,立陶宛率先独立;随后,俄罗斯发表主权宣言,其他加盟共和国纷纷效仿。

②1991年8月19日,几位苏联领导人发动政变,试图阻止苏联分裂,很快失败。

③1991年12月26日,苏联解体。

一、苏联的发展、改革与解体

背景

东欧社会主义建设大多采取苏联模式,造成国民经济比例失调。

希望通过改革摆脱苏联控制,走自己独立发展的道路。

南斯拉夫——铁托

布拉格之春

二、东欧的社会主义建设、改革和剧变

国家 改革成就 存在问题

南斯拉夫 建立社会主义自治制度,权力下放,调动地方、企业和群众的积极性,促进经济发展。 导致地方主义抬头,民族问题尖锐,为后来国家的分裂埋下了隐患。

捷克斯 洛伐克 主张发扬社会主义民主,改革党的领导体制,建设有计划的市场经济体制,独立制定对外政策等。出现“布拉格之春”。 都没有突破苏联模式的束缚,到20世纪80年代,一些东欧国家经济陷人严重困境,政局剧烈动荡。

波兰 实施国民经济五年计划,经济迅速发展。 民主德国 经济稳步增长 概况

东欧剧变

原因

①各国改革都没有突破苏联模式的束缚,没有找到真正符合本国国情的社会主义建设道路。

②20世纪80年代,一些东欧国家经济陷入严重困境,政局剧烈动荡。

③苏联鼓励东欧改革和西方“和平演变”战略的影响。

④东欧执政的共产党或工人党领导人迷失了改革的社会主义方向,否定马克思主义指导,否定社会主义制度,抛弃共产党领导地位,实行政治多元化。

东欧剧变形势图

国家 方式 结果

波兰、匈牙利、保加利亚和阿尔巴尼亚 相对平稳

社会性质发生根本变化,共产党失去执政地位,社会主义演变为资本主义。

罗马尼亚 流血冲突 民主德国与联邦德国 合并统一 捷克斯洛伐克 国家分裂 南斯拉夫 国家解体 概况

封建社会代替奴隶社会,资本主义代替封建主义,社会主义经历一个长过程发展后必然代替资本主义。这是社会历史发展不可逆转的总趋势,但道路是曲折的。资本主义代替封建主义的几百年间,发生过多少次王朝复辟 所以,从一定意义上说,某种暂时复辟也是难以完全避免的规律性现象。一些国家出现严重曲折,社会主义好像被削弱了,但人民经受锻炼,从中吸收教训,将促使社会主义向着更加健康的方向发展。

——邓小平《在武昌、深圳、珠海、上海等地的谈话要点》,《邓小平文选》第3卷

学思之窗

诞生标志

1.准备

(1)1956年底,中国基本完成了对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造,建立起社会主义基本政治、经济制度。

(2)中国进入全面建设社会主义时期,虽然经历了严重曲折,但取得了巨大成就。

三、中国社会主义的发展

诞生标志

2.决策

中共十一届三中全会作出改革开放的伟大决策:以农村改革为突破口,建立了逐步建立社会主义市场经济体制。

诞生标志

3.结果及意义

(1)结果:

取得举世瞩目的成就。

(2)意义:

中国特色社会主义深化了对人类社会发展规律的认识,是对世界社会主义理论,和建设的重大贡献,在人类社会发展史上具有重大意义。

社会主义市场经济和资本主义市场经济的主要区别

(1)经济基础不同。社会主义市场经济的经济基础是以社会主义公有制为主体;资本主义市场经济的经济基础是以资本主义私有制为主体。

(2)上层建筑不同。社会主义市场经济的上层建筑是无产阶级专政;资本主义市场经济的上层建筑是资产阶级统治。

(3)分配制度不同。社会主义市场经济的分配制度是以按劳分配为主体,多种分配形式并存的分配制度;资本主义市场经济的分配制度是以按资本分配为主的分配制度。

(4)目的不同。社会主义市场经济的目的是让一部分人先富起来,先富带动后富,最终达到共同富裕;资本主义市场经济的目的是资产阶级通过剥削工人阶级实现最大剩余价值。

知识拓展

材料:20世纪八九十年代是中苏两国重要转型期……中国构筑了有自身民族特色的现代化道路和政治现代化模式。苏联则在经济改革尚未成功的情况下,以上层政治改革为基本取向,用激进的改革方式和全方位的改革策略强行推进政治现代化进程,造成了动荡的政治、经济秩序,引发了苏共领导权 的丧失和国家制度的崩溃,致使国家走向解体。中苏两国改革进程突现出了强烈的现代化取向,虽同为社会主义国家的改革,却出现了完全不同的结局。

根据材料并结合所学知识,指出中苏改革的不同及给我们的启示。

不同: 苏联盲目实践,没有科学理论升华与指导。苏联很长一段时间坚持计划经济体制,改革路径失误。中国边实践边摸索,理论与实践相结合;改革路径明确,逐步确立社会主义市场经济体制。启示:沿着新时代中国特色社会主义道路坚定地走下去,为实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗!

史料探究

社会主义国家的发展与变化

赫鲁晓夫改革(探索开始)

勃列日尼夫改革(趋于停滞)

苏联

戈尔巴乔夫改革(深化、失败)

二战前后建立人民民主国家

东欧

中国

东欧改革的成效与问题

东欧剧变(1989—1992年)

课堂小结

十一届三中全会及经济体制改革

中国特色社会主义建设成就以及意义

课堂检测

1.“改革把斯大林的‘神像’扳倒了,但在苏联体制和基本政策的改革上,并没有什么成就可言。”下列改革中符合上述评价的是( )

A.戈尔巴乔夫改革 B.勃列日涅夫改革 C.赫鲁晓夫改革 D.新经济政策

【解析】本题考查了二战后苏联的改革,赫鲁晓夫改革取得一些成效,但从总体上讲,是对苏联模式的小修小补,并没有取得实质性的突破。赫鲁晓夫打破了对斯大林的个人崇拜,因此,这些苏联改革中符合材料评价的是赫鲁晓夫改革。故本题答案为C。

【答案】C

2.赫鲁晓夫统治后期,同意用奖金、利润等手段刺激工业生产的建议,并开始试点,可惜他没来得及做就下台了。这表明苏联政府曾试图( )

A.废除对企业指令性计划 B.用经济方法来管理生产

C.放弃中央对企业的控制 D.加强对企业的行政干预

【解析】赫鲁晓夫改革没有从根本上改变“苏联模式”,没有废除对企业指令性计划,故A项错误;赫鲁晓夫“同意用奖金、利润等手段刺激工业生产”这说明他开始考虑用经济方法来管理生产,以调动工人企业生产的积极性,故B项正确;C项“放弃”的说法绝对化,与史实不符,故C项错误;传统经济模式的弊端就是政府对企业干预太多,故D项错误。

【答案】B

3.自1956年苏联进入改革时代后,改革的过程进中有退,反复无常,最后改革变成了改向,导致了苏联瓦解。就本质而言,赫鲁晓夫和勃列日涅夫改革失败的相同原因是( )

A.没有正确的指导思想 B.重点放在农业上

C.关注工业体制的改革 D.没有突破“苏联模式”

【解析】赫鲁晓夫改革缺乏正确的理论指导,而重点放在了农业上,勃列日涅夫改革重点是工业体制方面,所以A、B、C三项都不是二者的共同点;他们改革都没有突破“苏联模式”的局限,总的来说是对“苏联模式”的小修小补,所以最终成效都不大,答案为D项。

【答案】D

4.戈尔巴乔夫执政期间,实行国有资产分散化和国营企业私有化,走发达资本主义国家“混合经济”的路子,其实质是( )

A.放弃了苏联的传统做法 B.社会主义改革成功尝试

C.背离了社会主义的方向 D.发展了马克思主义学说

【解析】戈尔巴乔夫实行国有资产分散化和国营企业私有化,实质是从根本上改变了苏联社会主义的经济基础,也就是背离了社会主义的方向,故C项正确。

【答案】C

5.南斯拉夫改革具有自己独特的探索道路,与苏联模式的不同主要体现在( )

A.实行社会主义自治制度 B.重点发展重工业

C.加强国家对经济的干预 D.实行中央计划和企业自治相结合的方针

【解析】B、C、D三项都属于南斯拉夫与苏联模式的相通之处,实行社会主义自治制度是南斯拉夫改革的特色,体现了与苏联模式的不同,故正确答案选A。

【答案】A

同课章节目录

- 第一单元 古代文明的产生与发展

- 第1课 文明的产生与早期发展

- 第2课 古代世界的帝国与文明的交流

- 第二单元 中古时期的世界

- 第3课 中古时期的欧洲

- 第4课 中古时期的亚洲

- 第5课 古代非洲与美洲

- 第三单元 走向整体的世界

- 第6课 全球航路的开辟

- 第7课 全球联系的初步建立与世界格局的演变

- 第四单元 资本主义制度的确立

- 第8课 欧洲的思想解放运动

- 第9课 资产阶级革命与资本主义制度的确立

- 第五单元 工业革命与马克思主义的诞生

- 第10课 影响世界的工业革命

- 第11课 马克思主义的诞生与传播

- 第六单元 世界殖民体系与亚非拉民族独立运动

- 第12课 资本主义世界殖民体系的形成

- 第13课 亚非拉民族独立运动

- 第七单元 世界大战、十月革命与国际秩序的演变

- 第14课 第一次世界大战与战后国际秩序

- 第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

- 第16课 亚非拉民族民主运动的高涨

- 第17课 第二次世界大战与战后国际秩序的形成

- 第八单元 20 世纪下半叶世界的新变化

- 第18课 冷战与国际格局的演变

- 第19课 资本主义国家的新变化

- 第20课 社会主义国家的发展与变化

- 第21课 世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展

- 第九单元 当代世界发展的特点与主要趋势

- 第22课 世界多极化与经济全球化

- 第23课 和平发展合作共赢的时代潮流

- 活动课——放眼世界,推动构建人类命运共同体