16 驱遣我们的想象 课件(共21张PPT)

文档属性

| 名称 | 16 驱遣我们的想象 课件(共21张PPT) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 5.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-02-05 21:32:27 | ||

图片预览

文档简介

(共21张PPT)

16 驱遣我们的想象

叶圣陶

自读课

核心词:想象

想象:

想象是在头脑中创造出来未曾有过的新的形象,它和联想在实际写作中往往交织在一起,结合着用。

(七上语文书P128《发挥联想和想象》)

月

云

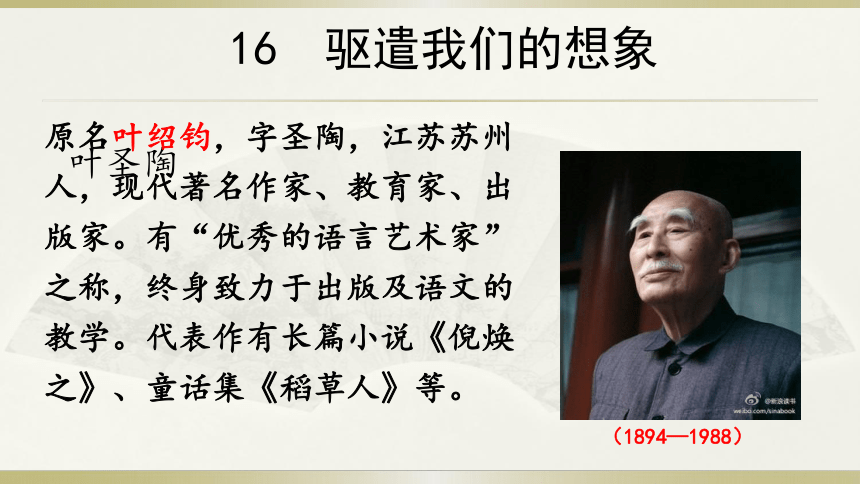

16 驱遣我们的想象

叶圣陶

原名叶绍钧,字圣陶,江苏苏州人,现代著名作家、教育家、出版家。有“优秀的语言艺术家”之称,终身致力于出版及语文的教学。代表作有长篇小说《倪焕之》、童话集《稻草人》等。

(1894—1988)

明确目标 了解新知

1.了解作者的观点,学习思辨的方法。

2.发现疑难问题,独立思考,有自己的见解。

3.学习文中介绍的文艺欣赏方法,迁移运用到自己的欣赏实践中。(单元导语P71)

文艺论文:论文的一个类别,主要就文学、艺术领域的一些基本问题,诸如文艺的起源、基本概念、基本理论、创作规律、鉴赏方法等,通过典型实例分析,进行理论探讨,提出个人创见。

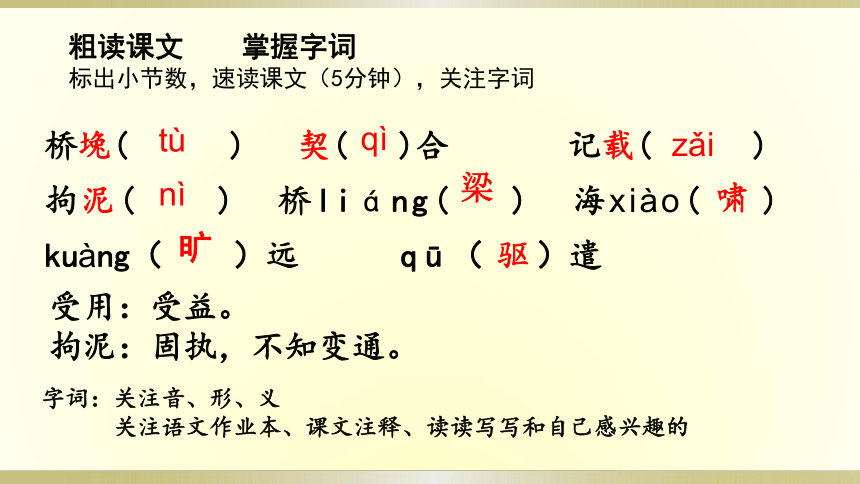

桥堍( ) 契( )合 记载( )

拘泥( ) 桥liáng( ) 海xiào( ) kuàng( )远 qū( )遣

tù

qì

啸

梁

旷

nì

zǎi

字词:关注音、形、义

关注语文作业本、课文注释、读读写写和自己感兴趣的

受用:受益。

拘泥:固执,不知变通。

驱

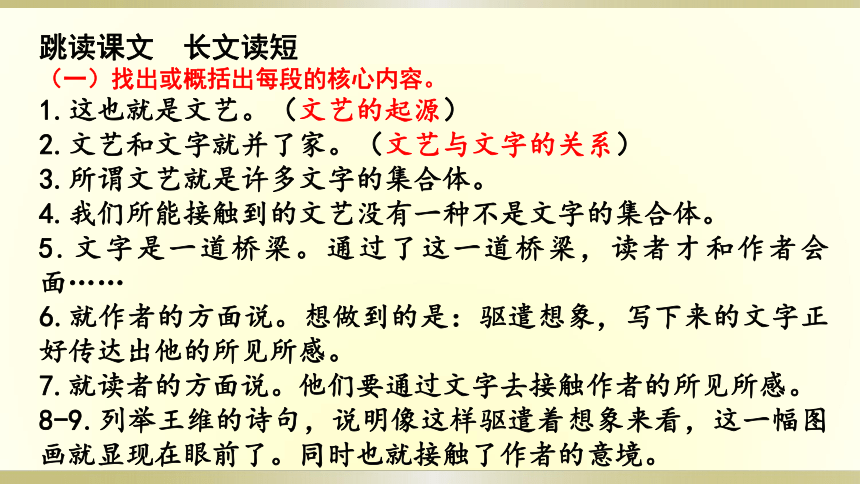

跳读课文 长文读短

(一)找出或概括出每段的核心内容。

1.这也就是文艺。(文艺的起源)

2.文艺和文字就并了家。(文艺与文字的关系)

3.所谓文艺就是许多文字的集合体。

4.我们所能接触到的文艺没有一种不是文字的集合体。

5.文字是一道桥梁。通过了这一道桥梁,读者才和作者会面……

6.就作者的方面说。想做到的是:驱遣想象,写下来的文字正好传达出他的所见所感。

7.就读者的方面说。他们要通过文字去接触作者的所见所感。

8-9.列举王维的诗句,说明像这样驱遣着想象来看,这一幅图画就显现在眼前了。同时也就接触了作者的意境。

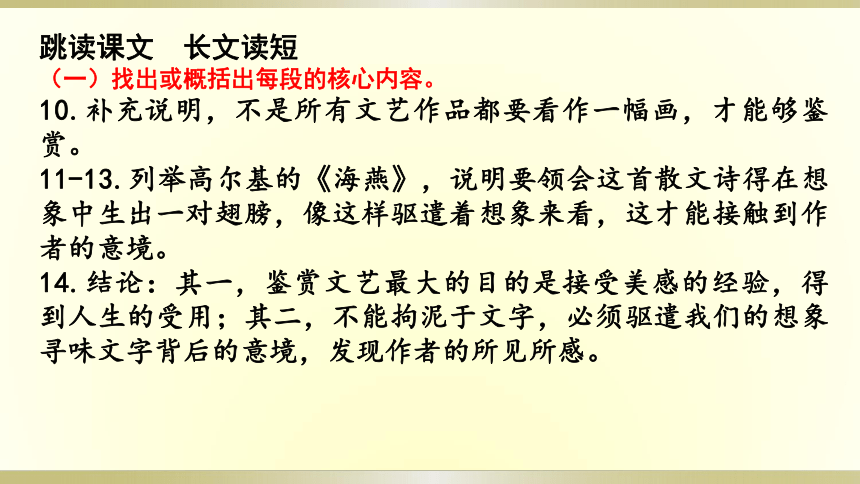

跳读课文 长文读短

(一)找出或概括出每段的核心内容。

10.补充说明,不是所有文艺作品都要看作一幅画,才能够鉴赏。

11-13.列举高尔基的《海燕》,说明要领会这首散文诗得在想象中生出一对翅膀,像这样驱遣着想象来看,这才能接触到作者的意境。

14.结论:其一,鉴赏文艺最大的目的是接受美感的经验,得到人生的受用;其二,不能拘泥于文字,必须驱遣我们的想象寻味文字背后的意境,发现作者的所见所感。

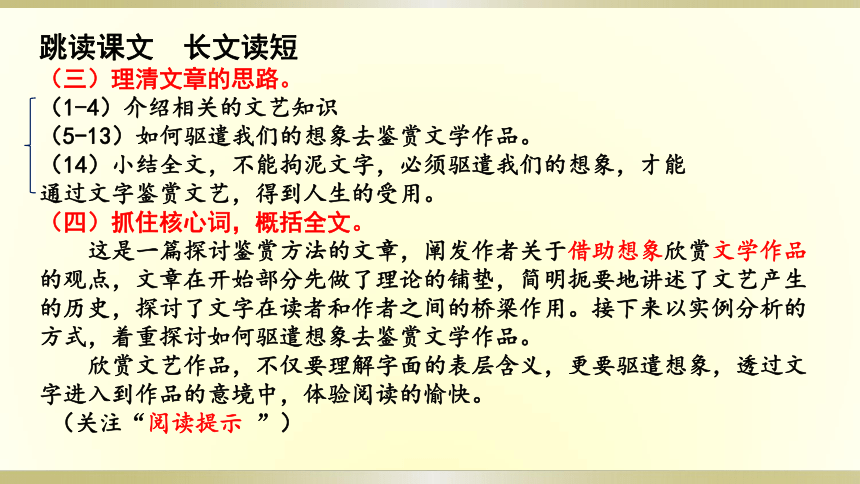

跳读课文 长文读短

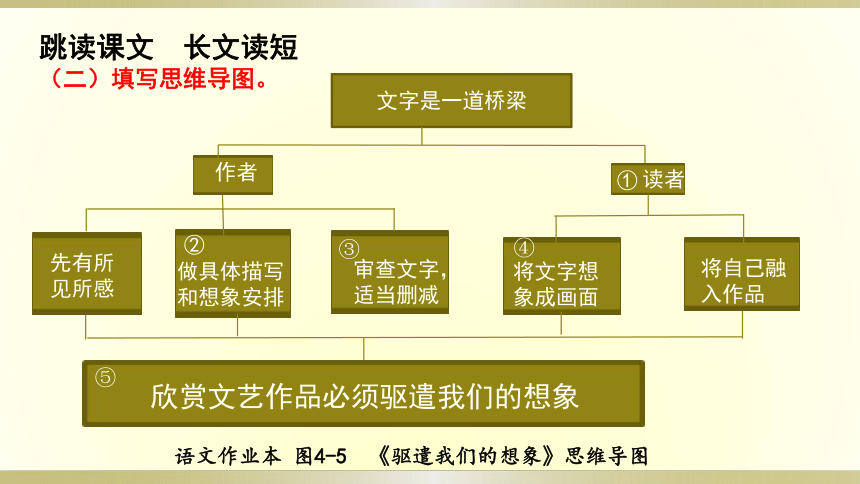

(二)填写思维导图。

文字是一道桥梁

作者

先有所见所感

将自己融入作品

语文作业本 图4-5 《驱遣我们的想象》思维导图

①

②

③

④

⑤

读者

做具体描写和想象安排

审查文字,适当删减

将文字想象成画面

欣赏文艺作品必须驱遣我们的想象

思读课文 援疑批注

1.文章题为《驱遣我们的想象》,却先从文艺的起源、发展谈起,这是为什么?

这是展开主题论述前的知识铺垫环节。对于中学生或一般读者,在介绍文艺作品的鉴赏方法前,有必要了解一些文艺的知识,从作者写作的角度看,也可为下文的论述做好铺垫。因此,文章首先回顾了文艺的历史:在前文字时代,文艺就已经产生了;文字产生后,用文字记录文艺,因而文字和文艺就并了家;随着印刷术的发明,文艺的传播越来与广泛,于是所谓文艺,就是许多文字的集合体。“文字集合体”是作者对于文艺作品的一个基本理解,这一点是下文的理论基础。

思读课文 援疑批注

2.作者要论述如何鉴赏文艺作品,为什么还大篇幅论述作者、读者以及文字之间的联系?

要论述如何鉴赏文艺作品,首先要认识到文艺作品的本质,即什么是文艺作品的问题。以文字为载体,作者想要传达的所见所感,读者想要接触的作者的所见所感,就是文艺作品的本质。因此,论述作者、读者以及文字之间的联系是为了明确文艺作品的本质:从创作角度看,作者是通过想象来安排文字的;那么从鉴赏角度看,读者自然也应驱遣想象去鉴赏文字。所以论述作者、读者、文字和想象之间的联系,是表达中心观点的前提。

思读课文 援疑批注

3.如何理解文字的桥梁作用?

文中说:“文字是一道桥梁。这边的桥堍站着读者,那边的桥堍站着作者。”这是对文艺作品中文字的重要作用的高度概括。在文中,“文艺”指的是文学作品,是许多文字的集合体。文字的桥梁作用包含三层意思:其一,文字是作者传情达意的载体和工具,经由文字,作者的所见所感才为读者所知。其二,读者欣赏文艺作品,必须借助文字的品析,才能了解作者的心情,和作者相契合。其三,文字是一道桥梁,是读者与作者会面的媒介,会面的目的是接触作者的所见所感,感知作者寓于文字中的意境,因而对文字的理解和把握不是最终目的,得意忘言,得鱼忘筌,才是真正的鉴赏之道。

思读课文 援疑批注

4.作者通过两个实例具体说明如何驱遣想象力去鉴赏文学作品时,都是先说“单就字面解释”的情形,再作想象式的分析。这样不是重复了吗?

不重复。前者想象的是一幅画面,后者想象的是动态的情景,有“这当儿”阴云密布、雷声轰击、波涛汹涌的环境中海燕的勇敢“飞掠”,更有对未来暴雨过后一片清明天地的展望。前者是驱遣想象,从文字中看出一幅画;后者是驱遣想象,从文字中领会作者的意境。这两例互为补充,更具说服力。

思读课文 援疑批注

5.第10段有无删除的必要?

6.我想知道文章第8—10自然段作者是如何论证欣赏文艺作品需要驱遣想象力的,在论证的过程中又运用了哪些论证方法。

……

品析课文,语言批注

1.文中有许多句子,都有十分深刻的文艺观,它们或有十分深刻的内蕴,或有写作值得借鉴的实用价值,请找到一句,做做批注。

①文艺的创作决不是随便取许多文字来集合在一起。

任何一篇文艺作品,都是文字集合起来的,但是这是一种有着内在逻辑顺序的结合,具有文本表现中的一般技法,既表现了内容也传递着作者的思想感情。因此,这样的文章绝不可能随意拼凑,须由作者有意识有目的有逻辑地创造,而在完成时又符合自然的特点。

品析课文,语言批注

1.文中有许多句子,都有十分深刻的文艺观,它们或有十分深刻的内蕴,或有写作值得借鉴的实用价值,请找到一句,做做批注。

②作者着手创作,必然对于人生先有所见,先有所感。

这个“见”字,可指代材料,无见便会巧妇难为无米之炊,不可能有所创造;“见”字也可理解为见识、见解,没有思考与见解,纵然下笔也只能写就平庸文章,难见深度 。 “感” 是体悟与情感,倘若下笔无情感寄寓其中,写出来的文字必是冷冰冰的。这也提示了我们在写作之前要学会多观察,多积累,多思考,多感悟,这样才能写出优秀文章。

品析课文,语言批注

2.关注作者的语言风格。

叶圣陶讲述文学鉴赏问题,诸如文学的历史、创作的过程、鉴赏的实例等,信手拈来,娓娓道来,深入浅出,体现出深厚的学养;行文没有华丽的辞藻,没有术语的铺排,语言平实质朴,文字流畅浅易,让我们获得文学的受用。

……

学以致用,课外拓展

“他用两手攀着上面,两脚再向上缩;他肥胖的身子向左微倾,显出努力的样子……” ——朱自清《背影》

这段描述父亲攀爬月台背影的文字因我们的想象变得更生动。他的身子微胖,我们可以想象父亲向上攀时一定费了不少劲,所以身子微倾。我们还可以想象父亲的手青筋凸起,脚并不是缩了一次,似是挣扎缩了好几次。通过想象,这一形象便如照片一般在脑中定格。有了想象中还原的这一幕,父亲的形象更加真切、动人。

学以致用,课外拓展

请你用文中所学的欣赏文学作品的方法,欣赏下面这首诗。

塞上听吹笛

【唐】高适

雪净胡天牧马还,

月明羌笛戍楼间。

借问梅花何处落,

风吹一夜满关山。

赏析:

诗人将“梅花落”拆用,又以想象中的梅花开满关山的虚景,呼应雪净月明的实景,委婉含蓄地表达了思念家乡的强烈感情。读者可以驱遣自己的想象,想象高峰吹的不是笛声而是落梅的花瓣,它们四处飘散,一夜之中带着花香撒满关山,这想象的景色又恰与雪净月明的实景搭配和谐,虚实交错,构成美妙、阔远的意境。

语文作业本第6题

学以致用,课外拓展

文章论证了想象力于鉴赏文学作品的重要性,你能在读过的诗或散文中,再举一个例子来论证作者的观点吗?

本文是节选,原文还提到了文艺鉴赏其他方面的内容,包括“要认真阅读”“训练语感”“不妨听听别人的话”等,你有兴趣读一读吗?

不同体裁的自读课,既有相同的策略,亦有独特的策略,你有兴趣归纳小结一下吗?比如小说自读、说明文自读、诗歌自读、戏剧自读……

自

读

课

文

明确目标

了解新知

粗读课文

掌握字词

跳读课文

长文读短

各段大意

思维导图

理清思路

简介全文

思读课文

援疑批注

语言手法

品析批注

学以致用

课外拓展

诸位用心 自读有效

体裁不同 策略不同

16 驱遣我们的想象

叶圣陶

自读课

核心词:想象

想象:

想象是在头脑中创造出来未曾有过的新的形象,它和联想在实际写作中往往交织在一起,结合着用。

(七上语文书P128《发挥联想和想象》)

月

云

16 驱遣我们的想象

叶圣陶

原名叶绍钧,字圣陶,江苏苏州人,现代著名作家、教育家、出版家。有“优秀的语言艺术家”之称,终身致力于出版及语文的教学。代表作有长篇小说《倪焕之》、童话集《稻草人》等。

(1894—1988)

明确目标 了解新知

1.了解作者的观点,学习思辨的方法。

2.发现疑难问题,独立思考,有自己的见解。

3.学习文中介绍的文艺欣赏方法,迁移运用到自己的欣赏实践中。(单元导语P71)

文艺论文:论文的一个类别,主要就文学、艺术领域的一些基本问题,诸如文艺的起源、基本概念、基本理论、创作规律、鉴赏方法等,通过典型实例分析,进行理论探讨,提出个人创见。

桥堍( ) 契( )合 记载( )

拘泥( ) 桥liáng( ) 海xiào( ) kuàng( )远 qū( )遣

tù

qì

啸

梁

旷

nì

zǎi

字词:关注音、形、义

关注语文作业本、课文注释、读读写写和自己感兴趣的

受用:受益。

拘泥:固执,不知变通。

驱

跳读课文 长文读短

(一)找出或概括出每段的核心内容。

1.这也就是文艺。(文艺的起源)

2.文艺和文字就并了家。(文艺与文字的关系)

3.所谓文艺就是许多文字的集合体。

4.我们所能接触到的文艺没有一种不是文字的集合体。

5.文字是一道桥梁。通过了这一道桥梁,读者才和作者会面……

6.就作者的方面说。想做到的是:驱遣想象,写下来的文字正好传达出他的所见所感。

7.就读者的方面说。他们要通过文字去接触作者的所见所感。

8-9.列举王维的诗句,说明像这样驱遣着想象来看,这一幅图画就显现在眼前了。同时也就接触了作者的意境。

跳读课文 长文读短

(一)找出或概括出每段的核心内容。

10.补充说明,不是所有文艺作品都要看作一幅画,才能够鉴赏。

11-13.列举高尔基的《海燕》,说明要领会这首散文诗得在想象中生出一对翅膀,像这样驱遣着想象来看,这才能接触到作者的意境。

14.结论:其一,鉴赏文艺最大的目的是接受美感的经验,得到人生的受用;其二,不能拘泥于文字,必须驱遣我们的想象寻味文字背后的意境,发现作者的所见所感。

跳读课文 长文读短

(二)填写思维导图。

文字是一道桥梁

作者

先有所见所感

将自己融入作品

语文作业本 图4-5 《驱遣我们的想象》思维导图

①

②

③

④

⑤

读者

做具体描写和想象安排

审查文字,适当删减

将文字想象成画面

欣赏文艺作品必须驱遣我们的想象

思读课文 援疑批注

1.文章题为《驱遣我们的想象》,却先从文艺的起源、发展谈起,这是为什么?

这是展开主题论述前的知识铺垫环节。对于中学生或一般读者,在介绍文艺作品的鉴赏方法前,有必要了解一些文艺的知识,从作者写作的角度看,也可为下文的论述做好铺垫。因此,文章首先回顾了文艺的历史:在前文字时代,文艺就已经产生了;文字产生后,用文字记录文艺,因而文字和文艺就并了家;随着印刷术的发明,文艺的传播越来与广泛,于是所谓文艺,就是许多文字的集合体。“文字集合体”是作者对于文艺作品的一个基本理解,这一点是下文的理论基础。

思读课文 援疑批注

2.作者要论述如何鉴赏文艺作品,为什么还大篇幅论述作者、读者以及文字之间的联系?

要论述如何鉴赏文艺作品,首先要认识到文艺作品的本质,即什么是文艺作品的问题。以文字为载体,作者想要传达的所见所感,读者想要接触的作者的所见所感,就是文艺作品的本质。因此,论述作者、读者以及文字之间的联系是为了明确文艺作品的本质:从创作角度看,作者是通过想象来安排文字的;那么从鉴赏角度看,读者自然也应驱遣想象去鉴赏文字。所以论述作者、读者、文字和想象之间的联系,是表达中心观点的前提。

思读课文 援疑批注

3.如何理解文字的桥梁作用?

文中说:“文字是一道桥梁。这边的桥堍站着读者,那边的桥堍站着作者。”这是对文艺作品中文字的重要作用的高度概括。在文中,“文艺”指的是文学作品,是许多文字的集合体。文字的桥梁作用包含三层意思:其一,文字是作者传情达意的载体和工具,经由文字,作者的所见所感才为读者所知。其二,读者欣赏文艺作品,必须借助文字的品析,才能了解作者的心情,和作者相契合。其三,文字是一道桥梁,是读者与作者会面的媒介,会面的目的是接触作者的所见所感,感知作者寓于文字中的意境,因而对文字的理解和把握不是最终目的,得意忘言,得鱼忘筌,才是真正的鉴赏之道。

思读课文 援疑批注

4.作者通过两个实例具体说明如何驱遣想象力去鉴赏文学作品时,都是先说“单就字面解释”的情形,再作想象式的分析。这样不是重复了吗?

不重复。前者想象的是一幅画面,后者想象的是动态的情景,有“这当儿”阴云密布、雷声轰击、波涛汹涌的环境中海燕的勇敢“飞掠”,更有对未来暴雨过后一片清明天地的展望。前者是驱遣想象,从文字中看出一幅画;后者是驱遣想象,从文字中领会作者的意境。这两例互为补充,更具说服力。

思读课文 援疑批注

5.第10段有无删除的必要?

6.我想知道文章第8—10自然段作者是如何论证欣赏文艺作品需要驱遣想象力的,在论证的过程中又运用了哪些论证方法。

……

品析课文,语言批注

1.文中有许多句子,都有十分深刻的文艺观,它们或有十分深刻的内蕴,或有写作值得借鉴的实用价值,请找到一句,做做批注。

①文艺的创作决不是随便取许多文字来集合在一起。

任何一篇文艺作品,都是文字集合起来的,但是这是一种有着内在逻辑顺序的结合,具有文本表现中的一般技法,既表现了内容也传递着作者的思想感情。因此,这样的文章绝不可能随意拼凑,须由作者有意识有目的有逻辑地创造,而在完成时又符合自然的特点。

品析课文,语言批注

1.文中有许多句子,都有十分深刻的文艺观,它们或有十分深刻的内蕴,或有写作值得借鉴的实用价值,请找到一句,做做批注。

②作者着手创作,必然对于人生先有所见,先有所感。

这个“见”字,可指代材料,无见便会巧妇难为无米之炊,不可能有所创造;“见”字也可理解为见识、见解,没有思考与见解,纵然下笔也只能写就平庸文章,难见深度 。 “感” 是体悟与情感,倘若下笔无情感寄寓其中,写出来的文字必是冷冰冰的。这也提示了我们在写作之前要学会多观察,多积累,多思考,多感悟,这样才能写出优秀文章。

品析课文,语言批注

2.关注作者的语言风格。

叶圣陶讲述文学鉴赏问题,诸如文学的历史、创作的过程、鉴赏的实例等,信手拈来,娓娓道来,深入浅出,体现出深厚的学养;行文没有华丽的辞藻,没有术语的铺排,语言平实质朴,文字流畅浅易,让我们获得文学的受用。

……

学以致用,课外拓展

“他用两手攀着上面,两脚再向上缩;他肥胖的身子向左微倾,显出努力的样子……” ——朱自清《背影》

这段描述父亲攀爬月台背影的文字因我们的想象变得更生动。他的身子微胖,我们可以想象父亲向上攀时一定费了不少劲,所以身子微倾。我们还可以想象父亲的手青筋凸起,脚并不是缩了一次,似是挣扎缩了好几次。通过想象,这一形象便如照片一般在脑中定格。有了想象中还原的这一幕,父亲的形象更加真切、动人。

学以致用,课外拓展

请你用文中所学的欣赏文学作品的方法,欣赏下面这首诗。

塞上听吹笛

【唐】高适

雪净胡天牧马还,

月明羌笛戍楼间。

借问梅花何处落,

风吹一夜满关山。

赏析:

诗人将“梅花落”拆用,又以想象中的梅花开满关山的虚景,呼应雪净月明的实景,委婉含蓄地表达了思念家乡的强烈感情。读者可以驱遣自己的想象,想象高峰吹的不是笛声而是落梅的花瓣,它们四处飘散,一夜之中带着花香撒满关山,这想象的景色又恰与雪净月明的实景搭配和谐,虚实交错,构成美妙、阔远的意境。

语文作业本第6题

学以致用,课外拓展

文章论证了想象力于鉴赏文学作品的重要性,你能在读过的诗或散文中,再举一个例子来论证作者的观点吗?

本文是节选,原文还提到了文艺鉴赏其他方面的内容,包括“要认真阅读”“训练语感”“不妨听听别人的话”等,你有兴趣读一读吗?

不同体裁的自读课,既有相同的策略,亦有独特的策略,你有兴趣归纳小结一下吗?比如小说自读、说明文自读、诗歌自读、戏剧自读……

自

读

课

文

明确目标

了解新知

粗读课文

掌握字词

跳读课文

长文读短

各段大意

思维导图

理清思路

简介全文

思读课文

援疑批注

语言手法

品析批注

学以致用

课外拓展

诸位用心 自读有效

体裁不同 策略不同

同课章节目录

- 第一单元

- 1 祖国啊,我亲爱的祖国

- 2* 梅岭三章

- 3* 短诗五首

- 4 海燕

- 写作 学习扩写

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6 变色龙

- 7* 溜索

- 8* 蒲柳人家(节选)

- 写作 审题立意

- 第三单元

- 9 鱼我所欲也

- 10* 唐雎不辱使命

- 11 送东阳马生序

- 12 词四首

- 写作 布局谋篇

- 名著导读 《儒林外史》:讽刺作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 13 短文两篇

- 14 山水画的意境

- 15* 无言之美

- 16* 驱遣我们的想象

- 写作 修改润色

- 口语交际 辩论

- 第五单元

- 任务一 阅读与思考

- 17 屈原(节选)

- 18 天下第一楼(节选)

- 19 枣儿

- 任务二 准备与排练

- 任务三 演出与评议

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21* 邹忌讽齐王纳谏

- 22* 陈涉世家

- 23 出师表

- 24 诗词曲五首

- 写作 有创意地表达

- 名著导读 《简·爱》:外国小说的阅读

- 课外古诗词诵读