人教版新课标高中物理必修1《摩擦力》名师教案第2课时

文档属性

| 名称 | 人教版新课标高中物理必修1《摩擦力》名师教案第2课时 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 1.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2022-02-07 06:44:59 | ||

图片预览

文档简介

第三节 摩擦力(一)—— 滑动摩擦力

一、设计理念

《摩擦力》一课,是高中物理力学中的一个风水岭。滑动摩擦力这一课时内容表面看似简单,学生有丰富的生活经验,且初中时已有部分定性理论基础,但对于相对运动这一产生条件辨析上存在理解上的困难,方向判断上也需做进一步强化,且学生对定量规律得出的整个探究过程,在以往学习中缺乏系统的基本经历。我们在教学过程以学生的基本体验和经历为出发点,调用各种教学方法和教学器材,力图使学生在整个概念规律教学中习得基本知识、掌握基本技能、感悟基本思想。下面是主要设计思路:

1. 利用问题链驱动,结合最简单的生活实例视频,引导学生进行思维体操。将拔瓶子、手与毛刷的相对运动、爬杆、跑步机等生活实例拍成视频,通过慢放和放大处理,以问题链的形式引导学生思维探究总结出滑动摩擦力产生条件及方向。

2. 利用学生分组探究定量实验,渗透实验方法,帮助学生完善基本经历掌握实验技能。让学生在初学物理时经历完整的探究定量实验过程,帮助学生进一步养成良好的实验习惯,激发学生学习兴趣,培养学生自主探究能力。

3. 利用手机同屏软件,突破分组实验壁垒。分组实验最大的弊端在于学生的经历只能局限于自己组探究的因素。课堂中,教师利用手机同屏软件,突破了展示局限:利用随堂操作照片纠正操作细节同时保护学生隐私;利用现场视频录制慢放和回放让学生身临其境体会操作过程,达到组间交流的效果最大化;利用手机投屏替代传统摄像头突破空间限制。

4. 利用DIS传感器做“逆向倍增法”课堂演示实验,渗透数据处理和图像分析技巧。课堂中巧妙设计了关于摩擦力大小与正压力大小关系的“逆向倍增法”演示实验,充分利用数字实验室的数据处理和图像分析功能,帮助学生提高思维深度。

5. 巧设应用练习,检测学习成果。利用一瓶超重沙子测质量的问题,检测学习成果,提高学生实战应用水平。

当然,滑动摩擦力只是一个教学载体,我们通过对其教学,让同学们体验物理过程,观察物理现象,总结物理规律,得出物理结论,感悟科学探究的艰辛与乐趣。

二、核心素养

通过《摩擦力》的探究学习,强化学生物理实验的基本经验和基本方法,使学生获得积极地情感体验和严谨的科学态度,培养学生理论联系实际、互助合作、创新求变的能力,从而提高学生思维探究能力。

二、教学目标

1.知道滑动摩擦力的产生条件,会判断滑动摩擦力的方向,分析生活中既常见又简单的问题中的摩擦力。

2. 能通过实验探究发现决定滑动摩擦力大小的因素:正压力和接触面的性质。

3.知道滑动摩擦因数无单位,了解动摩擦因数与哪些因素有关。

4.会运用公式计算滑动摩擦力的大小。

三、重难点分析

教学重点:

1.滑动摩擦力的产生条件;

2.滑动摩擦力的方向判断;

3. 实验探究得出滑动摩擦力的大小公式。

教学难点:

1. 运动与相对运动的辨析;

2. 定量规律得出的实验探究基本系统过程。

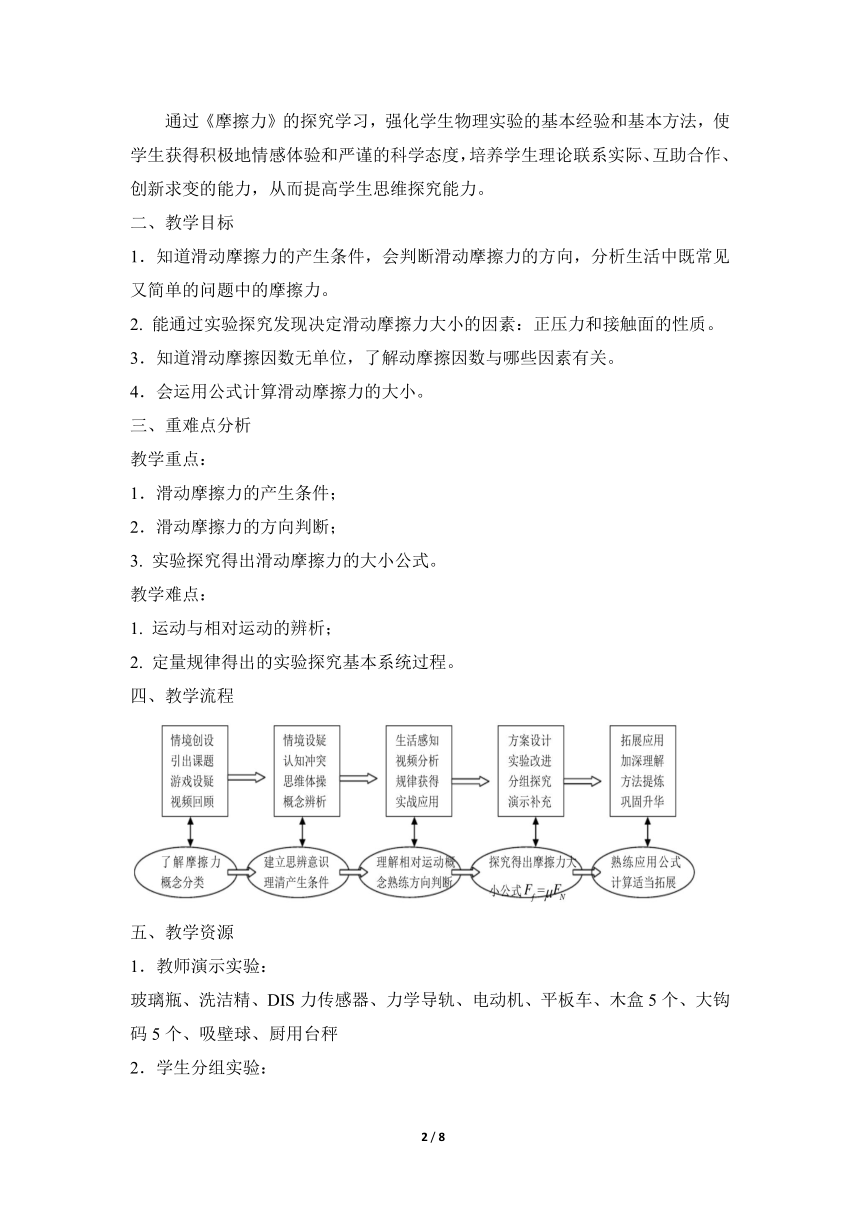

四、教学流程

五、教学资源

1.教师演示实验:

玻璃瓶、洗洁精、DIS力传感器、力学导轨、电动机、平板车、木盒5个、大钩码5个、吸壁球、厨用台秤

2.学生分组实验:

弹簧秤、木盒、木板、大钩码、铁架台、细绳、小钩码盒、KT板 3.媒体资源:

多媒体课件、带有同屏软件的电脑和手机

六、教学过程

教学环节 教学过程 学生活动及设计意图

课前 登陆优教平台,发送预习任务。(优教提示:请登陆优教平台,发送本节预习任务) 完成预习任务。根据优教平台上学生反馈的预习情况,发现薄弱点,针对性教学。

导入新课 足球运动人仰马翻视频 问题一:视频中各路大牌球星被一股神奇的力量弄得人仰马翻。什么原因? 学生回答问题。 引出课题

摩擦力的分类 情境创设 互动游戏:拔瓶子 过渡:提起运动,运动会中最经典的集体项目非拔河莫属,课堂上也请同学们小试身手,以玻璃瓶为器材(课前偷偷在手上抹好洗洁精) 进行拔河对决。 1. 请一男一女两名同学上台。 2. 提问同学们看好谁。 3. 将没有涂过洗洁精的一端交给女生。 4. 引导男生迅速解决战斗。 5. 采访男生输掉比赛的原因感受。 学生活动: 两同学拔瓶子,找出胜负原因——摩擦力。男生洗手后回到课堂中。 体现人文关怀

将摩擦力分类 回顾并慢放拔瓶子视频 问题二:请同学们带着问题仔细观察两位同学手和瓶子间的摩擦力是同种类型的吗?(解说并板书) 1.左边获胜的小白手和瓶子相对静止但有相对运动趋势,受到静摩擦力。 2.右边输掉比赛的小黑手和瓶子相对运动,受到滑动摩擦力。 3.初中还学过滚动摩擦力。 学生活动:观察视频,发现摩擦力有区别。 了解摩擦力的分类,明确高中阶段重点研究:静摩擦力和滑动摩擦力。

滑动摩擦力的产生条件 概念辨析 过渡:两场比赛中,输的同学受到的都是滑动摩擦力。今天我们帮他们分析一下失利的原因,先来研究滑动摩擦力。 问题三:结合生活经验,你认为滑动摩擦力是怎么产生的,条件是什么?教师针对学生回答补充(板书):有FN、接触面粗糙、相对运动 问题四:什么叫相对运动?回顾视频,小白静止,受静摩擦力;小黑运动,受滑动摩擦力,可不可以说静止的物体受到静摩擦力,运动的物体产生滑动摩擦力?视频观察: 拔瓶子ROUND2 小白后退中取得胜利——运动的物体也能产生静摩擦力。视频观察:拔瓶子ROUND3 小白迅速秒杀,小黑原地不动输掉比赛——静止的物体也能产生滑动摩擦力。 补充说明概念辨析:运动——对地。 相对运动——受力物体以施力物体为参考系的运动状态。 学生猜测:有接触、挤压、表面粗糙、有相对运动。 由于前摄抑制,学生陷入认知冲突,可能会认为是。 学生活动: 体会相对运动与运动的区别。 小结:摩擦力种类与运动无关,只与物体间的相对运动状态有关。这一环节在教学中能激发学生积极主动的思考探索,形成更加稳固的概念辨析,增强学生对判定的基本经验,从而更好地掌握相关知识。

实战演练 过渡:是否产生相对运动是甄别静摩擦和滑动摩擦的关键。 学以致用一:观察同学的爬杆视频,区分上升、静止、下降三个阶段手受到的摩擦力?教师解释:上升时手和杆子相对静止——静摩擦力。静止时——静摩擦力。下滑时最后有几秒缓冲——滑动摩擦力和静摩擦力皆有。 学生活动: 同学观察视频判断三个阶段摩擦力类型。阐述判断依据。 学生自我修正,从错误经验逐步推演出正确答案。

滑动摩擦力的方向 方向探究 过渡:要深入学习某一个力我们往往从力的三要素入手。很显然摩擦力作用于两个物体的接触面上。下面我们来讨论滑动摩擦力的方向该如何判断? 互动体验(触觉):手压在桌上向前推感受摩擦力方向。 视频观察(视觉):左手放在底下不动,右手挤压板书向右。引导学生从刷毛弯曲方向判断摩擦力方向。 继续观察视频:左手左推,板刷静止。发现滑动摩擦力与受力物体运动方向无关,引导学生判断相对运动方向。 问题五:通过三个视频,请小结滑动摩擦力方向。 追问:相对指的是谁对谁?能否得到一个普遍适用的结论。 学生活动: 分别从触觉和视觉感知滑动摩擦力方向,初步得出滑动摩擦力与运动方向相反,陷入误区。 纠偏:滑动摩擦力方向——沿接触面,与(受力物体)相对(施力物体)运动方向相反。 方向问题是滑动摩擦力学习的难点,让学生陷入思维误区,得到错误经历,也是一中宝贵的教学资源,更有利于学生加深印象,总结出更严谨的物理规律。

实战演练 过渡:得出物理规律,再来进行实战演练。 学以致用二:仔细观察视频中的黄色小滑块,判断它受到的摩擦力并说明依据。 追问:木块的运动方向向哪里? 小结:滑动摩擦力从效果上不仅可以充当阻碍物体运动的阻力,有时也能够推动物体运动,充当动力。 学生回答问题。 (木块对板向左运动,它受到的滑动摩擦力向右) 学生进行判断。(木块运动向右,与滑动摩擦力同向)

滑动摩擦力的大小 实验方案设计 过渡:明确了滑动摩擦力的方向,接下来我们重点来研究滑动摩擦力的大小。 问题六:思考并猜测,滑动摩擦力的大小会与哪些因素有关系? 追问:这么多因素能一起研究吗? 示例:比如研究摩擦力与正压力的关系,保持其他因素不变,只改变压力这一个因素,测量物体的滑动摩擦力的大小。 问题七:利用桌上的仪器,如何测量滑动摩擦力的大小?小组讨论尝试设计实验方案。 教师活动:教师用手机随堂进行实验方案拍照,关注指导操作细节。 方案一追问1:弹簧秤测的是摩擦力吗?为什么拿弹力替代摩擦力? 方法提炼:物理实验中,当我们遇到如摩擦力这样难以直接测量的物理量,可将其转换为测量等比或者等效的易于测量的物理量,这种方法叫做转换法。 追问2:操作上有什么实际困难?怎样改进? 学生猜想: 粗糙程度、正压力、接触面大小、速度、材料等。用控制变量法。 学生设计: 方案一:弹簧秤拉动木盒 补充——利用二力平衡,弹簧秤匀速拉动木盒。弹力与摩擦力相等。 思考发现匀速运动徒手很难控制,不稳定,改进方案。 方案二:固定木盒,抽动木板 木盒静止,利用二力平衡,摩擦力等于弹力。 以问题链的形式,让学生不断进行方案的自我修正,培养学生实验探究能力的同时使学生养成严谨的科学态度。

探 究 Ff 与 v 过渡:采用方案二,用控制变量思想,进行探究。 演示实验一:探究Ff与v的关系 视频:跑步机上跑步,探究木盒与传送带之间的摩擦力大小与相对运动速度之间的关系。(优教提示:请打开素材“动画演示:静摩擦力与滑动摩擦力的转化”) 学生活动: 观察视频,得出结论——滑动摩擦力大小与相对运动速度无关。

分 组 探 究 Ff 与 S 、 FN 和 接 触 面 关 系 过渡:既然如此,接下来就无需控制速度了,由于要探究的因素比较多,我们分组进行实验探究。 注意事项: 1.利用手机修图和同屏软件展示学生方案设计时的细节,请学生甄别正误。 2.弹簧秤要事先调零。 3.抽动木板时要一抽到底,不要一停一抽。 4.小组合作完成实验做好数据记录和处理并得出实验结论,结束之后请各组派代表进行展示。 教师活动:教师用手机随堂进行实验视频拍摄和上传,关注指导操作细节。 过渡:由于分组实验每个同学只探究了一个因素,分享环节尤为重要,请同学们自习聆听和观察体会其他组的实验过程和结论。 学生实验一:探究Ff与S的关系 指出弹簧秤估读位数,精确到0.1N。 在后面的所有实验中都需强化纠正估读。 学生实验二:探究Ff与FN的关系 问题八:如何处理数据,得到进一步的定量关系? 学生活动: 观察图像,判断正误,得出操作时弹簧秤要保持水平的注意要点。 用随堂拍摄的方式使得学生对实验经历的印象更为深刻和具象。 学生活动:分组进行实验探究,记录和处理数据。 学生实验一:探究Ff与S关系 利用木盒正面、侧面、竖直面改变接触面面积,测出对应摩擦力大小,发现三次测量均为0.8N。得出结论:Ff与S无关。 学生实验二:探究Ff与FN关系 1.测量木盒与一个大钩码的总重为3.0N,测出对应摩擦力大小。2.测得一个小钩码0.5N,为了方便数据处理,两个两个加入木盒,测量对应的摩擦力大小。 3.多次测量 4. 初步得出:FN越大,Ff越大 5.观察数据,利用比值法处理,发现比值几乎为一定值0.3。6.结论:FN与Ff成正比。

演示实验:利用传感器探究摩擦力大小与正压力关系 问题九:要验证两个物理量成正比,还能用怎样的数据处理方法? 演示实验二:传感器“逆向倍增法”探究Ff与FN的关系 (一)器材介绍 1.力学导轨:置于底部。 2.电动机:导轨右侧,用于代替手平稳的抽动板车进行“拖车”。 3.自制平板车:表面平整。右侧与电动机用细线连接。 4.五个同款木盒,每个内置固定钩码:置于平板车上,底下的木盒细线连在力传感器上。 5.力传感器:固定于导轨左侧。连接数据采集器到电脑上。 (二)实验思想方法 利用盒子一个一个搬下来的办法,实现对正压力的变化,用逆向思维和倍增法思想实现正压力一份一份减小,同时保证数据的稳定性。 (三)实验操作和数据处理 1.调零,建立Ff—t图像,方便记录摩擦力大小随时间的变化; 2.打开电动机; 3.将木盒一个个快速搬下; 4.关闭电动机,停止记录;5.对每一段数据取平稳的一段,取平均值计入表格; 6.添加变量FN,输入对应的正压力大小; 7.对表格进行描点;8.线性拟合; 9.分析图像物理意义:滑动摩擦力大小与正压力成正比; 10.得出表达式:Ff=FN 学生回答: 图像法 利用分组探究和演示实验结合,手机同屏软件,突破了展示局限:现场视频录制慢放和回放让学生身临其境体会操作过程,达到组间交流的效果最大化,让学生在初学物理时经历完整的探究定量实验过程,同时打开思路和眼界,接触到DIS这样更为紧密的测量仪器,帮助学生进一步养成良好的实验习惯,提高数据处理分析能力和思维深度,激发学生学习兴趣,培养学生探究能力。学生活动: 观察实验现象和数据。图像呈阶梯状分布。学生参与数据处理: 多组数据取平均值,作Ff —FN图像,FN对应变量应为15.0N、12.0N、9.0N、6.0N、3.0N。观察点迹分布似乎在一条直线上,要验证正比关系希望得到一条过原点的直线。

滑动摩擦因数 过渡:刚才的实验验证了同学们的猜测,滑动摩擦力大小与正压力成正比,这个比例系数叫动摩擦因数。记为,没有单位。测量中我们发现同一块木板上为定值,如刚才同学们测得木盒与木板之间为0.3左右。 问题十:哪些因素为影响到动摩擦因数的大小? 已知数据的比较:传感器测量的直线斜率即平板车的动摩擦因数为0.23左右,比分组实验小,说明平板车所用木板教光滑,粗糙程度不同。 学生实验三展示:探究Ff与接触面材料的关系 利用手机同屏软件展示学生所做表格。(优教提示:请打开素材“动画演示:滑动摩擦力”) 学生思考猜测 学生观察数据 学生实验三:探究Ff与接触面材料的关系 利用木板、KT板、课桌、书本等多种器材,探究发现同一木盒与其产生的摩擦力大小不同。 结论:不同材料和接触面粗糙程度会影响动摩擦因数大小从而影响摩擦力大小。

拓展应用 学以致用 问题十一:请同学们用手边的实验装置以及探究中测得的数据,测出超过弹簧秤量程的一瓶沙子的质量。 手机投屏,利用摄像头请学生边做边讲,展示数据处理过程,用台秤验证。 问题十二:课后请思考误差来源。 学生活动: 将瓶子放进木盒,测出整体在木板上的滑动摩擦力,利用公式Ff=FN进行换算。 巩固复习并灵活应用公式。

课后探究 课后探究一: 结合吸壁球静止和下滑两个过程思考,能否将滑动摩擦力公式改成 Ff=G 课后探究二: 观察木盒启动视频和DIS传感器测得的图像,思考启动时的峰值是如何出现的? 学生课后思考 提高应用能力,为下一节课学习做好铺垫。

课堂小结 今天这节课,我们在对滑动摩擦力的深入探究过程中获得了螺旋上升的知识,了解的滑动摩擦力的产生条件、方向和大小,实验中体会了控制变量法、转化法、比值法、倍增法、逆向思维等实验探究技巧也培养了一定的图像分析和数据处理能力,同时体验了科学探究的艰难与不易。这堂课结束了,希望带给大家的思考是长久的。 学生回味本堂课所学习的知识及方法,体会科学探究带来的乐趣。

课堂训练 (优教提示:打开优教配套习题,使用互动答题卡,更快更便捷地掌握学生的学习情况) 检验所学内容的掌握程度

1 / 8

一、设计理念

《摩擦力》一课,是高中物理力学中的一个风水岭。滑动摩擦力这一课时内容表面看似简单,学生有丰富的生活经验,且初中时已有部分定性理论基础,但对于相对运动这一产生条件辨析上存在理解上的困难,方向判断上也需做进一步强化,且学生对定量规律得出的整个探究过程,在以往学习中缺乏系统的基本经历。我们在教学过程以学生的基本体验和经历为出发点,调用各种教学方法和教学器材,力图使学生在整个概念规律教学中习得基本知识、掌握基本技能、感悟基本思想。下面是主要设计思路:

1. 利用问题链驱动,结合最简单的生活实例视频,引导学生进行思维体操。将拔瓶子、手与毛刷的相对运动、爬杆、跑步机等生活实例拍成视频,通过慢放和放大处理,以问题链的形式引导学生思维探究总结出滑动摩擦力产生条件及方向。

2. 利用学生分组探究定量实验,渗透实验方法,帮助学生完善基本经历掌握实验技能。让学生在初学物理时经历完整的探究定量实验过程,帮助学生进一步养成良好的实验习惯,激发学生学习兴趣,培养学生自主探究能力。

3. 利用手机同屏软件,突破分组实验壁垒。分组实验最大的弊端在于学生的经历只能局限于自己组探究的因素。课堂中,教师利用手机同屏软件,突破了展示局限:利用随堂操作照片纠正操作细节同时保护学生隐私;利用现场视频录制慢放和回放让学生身临其境体会操作过程,达到组间交流的效果最大化;利用手机投屏替代传统摄像头突破空间限制。

4. 利用DIS传感器做“逆向倍增法”课堂演示实验,渗透数据处理和图像分析技巧。课堂中巧妙设计了关于摩擦力大小与正压力大小关系的“逆向倍增法”演示实验,充分利用数字实验室的数据处理和图像分析功能,帮助学生提高思维深度。

5. 巧设应用练习,检测学习成果。利用一瓶超重沙子测质量的问题,检测学习成果,提高学生实战应用水平。

当然,滑动摩擦力只是一个教学载体,我们通过对其教学,让同学们体验物理过程,观察物理现象,总结物理规律,得出物理结论,感悟科学探究的艰辛与乐趣。

二、核心素养

通过《摩擦力》的探究学习,强化学生物理实验的基本经验和基本方法,使学生获得积极地情感体验和严谨的科学态度,培养学生理论联系实际、互助合作、创新求变的能力,从而提高学生思维探究能力。

二、教学目标

1.知道滑动摩擦力的产生条件,会判断滑动摩擦力的方向,分析生活中既常见又简单的问题中的摩擦力。

2. 能通过实验探究发现决定滑动摩擦力大小的因素:正压力和接触面的性质。

3.知道滑动摩擦因数无单位,了解动摩擦因数与哪些因素有关。

4.会运用公式计算滑动摩擦力的大小。

三、重难点分析

教学重点:

1.滑动摩擦力的产生条件;

2.滑动摩擦力的方向判断;

3. 实验探究得出滑动摩擦力的大小公式。

教学难点:

1. 运动与相对运动的辨析;

2. 定量规律得出的实验探究基本系统过程。

四、教学流程

五、教学资源

1.教师演示实验:

玻璃瓶、洗洁精、DIS力传感器、力学导轨、电动机、平板车、木盒5个、大钩码5个、吸壁球、厨用台秤

2.学生分组实验:

弹簧秤、木盒、木板、大钩码、铁架台、细绳、小钩码盒、KT板 3.媒体资源:

多媒体课件、带有同屏软件的电脑和手机

六、教学过程

教学环节 教学过程 学生活动及设计意图

课前 登陆优教平台,发送预习任务。(优教提示:请登陆优教平台,发送本节预习任务) 完成预习任务。根据优教平台上学生反馈的预习情况,发现薄弱点,针对性教学。

导入新课 足球运动人仰马翻视频 问题一:视频中各路大牌球星被一股神奇的力量弄得人仰马翻。什么原因? 学生回答问题。 引出课题

摩擦力的分类 情境创设 互动游戏:拔瓶子 过渡:提起运动,运动会中最经典的集体项目非拔河莫属,课堂上也请同学们小试身手,以玻璃瓶为器材(课前偷偷在手上抹好洗洁精) 进行拔河对决。 1. 请一男一女两名同学上台。 2. 提问同学们看好谁。 3. 将没有涂过洗洁精的一端交给女生。 4. 引导男生迅速解决战斗。 5. 采访男生输掉比赛的原因感受。 学生活动: 两同学拔瓶子,找出胜负原因——摩擦力。男生洗手后回到课堂中。 体现人文关怀

将摩擦力分类 回顾并慢放拔瓶子视频 问题二:请同学们带着问题仔细观察两位同学手和瓶子间的摩擦力是同种类型的吗?(解说并板书) 1.左边获胜的小白手和瓶子相对静止但有相对运动趋势,受到静摩擦力。 2.右边输掉比赛的小黑手和瓶子相对运动,受到滑动摩擦力。 3.初中还学过滚动摩擦力。 学生活动:观察视频,发现摩擦力有区别。 了解摩擦力的分类,明确高中阶段重点研究:静摩擦力和滑动摩擦力。

滑动摩擦力的产生条件 概念辨析 过渡:两场比赛中,输的同学受到的都是滑动摩擦力。今天我们帮他们分析一下失利的原因,先来研究滑动摩擦力。 问题三:结合生活经验,你认为滑动摩擦力是怎么产生的,条件是什么?教师针对学生回答补充(板书):有FN、接触面粗糙、相对运动 问题四:什么叫相对运动?回顾视频,小白静止,受静摩擦力;小黑运动,受滑动摩擦力,可不可以说静止的物体受到静摩擦力,运动的物体产生滑动摩擦力?视频观察: 拔瓶子ROUND2 小白后退中取得胜利——运动的物体也能产生静摩擦力。视频观察:拔瓶子ROUND3 小白迅速秒杀,小黑原地不动输掉比赛——静止的物体也能产生滑动摩擦力。 补充说明概念辨析:运动——对地。 相对运动——受力物体以施力物体为参考系的运动状态。 学生猜测:有接触、挤压、表面粗糙、有相对运动。 由于前摄抑制,学生陷入认知冲突,可能会认为是。 学生活动: 体会相对运动与运动的区别。 小结:摩擦力种类与运动无关,只与物体间的相对运动状态有关。这一环节在教学中能激发学生积极主动的思考探索,形成更加稳固的概念辨析,增强学生对判定的基本经验,从而更好地掌握相关知识。

实战演练 过渡:是否产生相对运动是甄别静摩擦和滑动摩擦的关键。 学以致用一:观察同学的爬杆视频,区分上升、静止、下降三个阶段手受到的摩擦力?教师解释:上升时手和杆子相对静止——静摩擦力。静止时——静摩擦力。下滑时最后有几秒缓冲——滑动摩擦力和静摩擦力皆有。 学生活动: 同学观察视频判断三个阶段摩擦力类型。阐述判断依据。 学生自我修正,从错误经验逐步推演出正确答案。

滑动摩擦力的方向 方向探究 过渡:要深入学习某一个力我们往往从力的三要素入手。很显然摩擦力作用于两个物体的接触面上。下面我们来讨论滑动摩擦力的方向该如何判断? 互动体验(触觉):手压在桌上向前推感受摩擦力方向。 视频观察(视觉):左手放在底下不动,右手挤压板书向右。引导学生从刷毛弯曲方向判断摩擦力方向。 继续观察视频:左手左推,板刷静止。发现滑动摩擦力与受力物体运动方向无关,引导学生判断相对运动方向。 问题五:通过三个视频,请小结滑动摩擦力方向。 追问:相对指的是谁对谁?能否得到一个普遍适用的结论。 学生活动: 分别从触觉和视觉感知滑动摩擦力方向,初步得出滑动摩擦力与运动方向相反,陷入误区。 纠偏:滑动摩擦力方向——沿接触面,与(受力物体)相对(施力物体)运动方向相反。 方向问题是滑动摩擦力学习的难点,让学生陷入思维误区,得到错误经历,也是一中宝贵的教学资源,更有利于学生加深印象,总结出更严谨的物理规律。

实战演练 过渡:得出物理规律,再来进行实战演练。 学以致用二:仔细观察视频中的黄色小滑块,判断它受到的摩擦力并说明依据。 追问:木块的运动方向向哪里? 小结:滑动摩擦力从效果上不仅可以充当阻碍物体运动的阻力,有时也能够推动物体运动,充当动力。 学生回答问题。 (木块对板向左运动,它受到的滑动摩擦力向右) 学生进行判断。(木块运动向右,与滑动摩擦力同向)

滑动摩擦力的大小 实验方案设计 过渡:明确了滑动摩擦力的方向,接下来我们重点来研究滑动摩擦力的大小。 问题六:思考并猜测,滑动摩擦力的大小会与哪些因素有关系? 追问:这么多因素能一起研究吗? 示例:比如研究摩擦力与正压力的关系,保持其他因素不变,只改变压力这一个因素,测量物体的滑动摩擦力的大小。 问题七:利用桌上的仪器,如何测量滑动摩擦力的大小?小组讨论尝试设计实验方案。 教师活动:教师用手机随堂进行实验方案拍照,关注指导操作细节。 方案一追问1:弹簧秤测的是摩擦力吗?为什么拿弹力替代摩擦力? 方法提炼:物理实验中,当我们遇到如摩擦力这样难以直接测量的物理量,可将其转换为测量等比或者等效的易于测量的物理量,这种方法叫做转换法。 追问2:操作上有什么实际困难?怎样改进? 学生猜想: 粗糙程度、正压力、接触面大小、速度、材料等。用控制变量法。 学生设计: 方案一:弹簧秤拉动木盒 补充——利用二力平衡,弹簧秤匀速拉动木盒。弹力与摩擦力相等。 思考发现匀速运动徒手很难控制,不稳定,改进方案。 方案二:固定木盒,抽动木板 木盒静止,利用二力平衡,摩擦力等于弹力。 以问题链的形式,让学生不断进行方案的自我修正,培养学生实验探究能力的同时使学生养成严谨的科学态度。

探 究 Ff 与 v 过渡:采用方案二,用控制变量思想,进行探究。 演示实验一:探究Ff与v的关系 视频:跑步机上跑步,探究木盒与传送带之间的摩擦力大小与相对运动速度之间的关系。(优教提示:请打开素材“动画演示:静摩擦力与滑动摩擦力的转化”) 学生活动: 观察视频,得出结论——滑动摩擦力大小与相对运动速度无关。

分 组 探 究 Ff 与 S 、 FN 和 接 触 面 关 系 过渡:既然如此,接下来就无需控制速度了,由于要探究的因素比较多,我们分组进行实验探究。 注意事项: 1.利用手机修图和同屏软件展示学生方案设计时的细节,请学生甄别正误。 2.弹簧秤要事先调零。 3.抽动木板时要一抽到底,不要一停一抽。 4.小组合作完成实验做好数据记录和处理并得出实验结论,结束之后请各组派代表进行展示。 教师活动:教师用手机随堂进行实验视频拍摄和上传,关注指导操作细节。 过渡:由于分组实验每个同学只探究了一个因素,分享环节尤为重要,请同学们自习聆听和观察体会其他组的实验过程和结论。 学生实验一:探究Ff与S的关系 指出弹簧秤估读位数,精确到0.1N。 在后面的所有实验中都需强化纠正估读。 学生实验二:探究Ff与FN的关系 问题八:如何处理数据,得到进一步的定量关系? 学生活动: 观察图像,判断正误,得出操作时弹簧秤要保持水平的注意要点。 用随堂拍摄的方式使得学生对实验经历的印象更为深刻和具象。 学生活动:分组进行实验探究,记录和处理数据。 学生实验一:探究Ff与S关系 利用木盒正面、侧面、竖直面改变接触面面积,测出对应摩擦力大小,发现三次测量均为0.8N。得出结论:Ff与S无关。 学生实验二:探究Ff与FN关系 1.测量木盒与一个大钩码的总重为3.0N,测出对应摩擦力大小。2.测得一个小钩码0.5N,为了方便数据处理,两个两个加入木盒,测量对应的摩擦力大小。 3.多次测量 4. 初步得出:FN越大,Ff越大 5.观察数据,利用比值法处理,发现比值几乎为一定值0.3。6.结论:FN与Ff成正比。

演示实验:利用传感器探究摩擦力大小与正压力关系 问题九:要验证两个物理量成正比,还能用怎样的数据处理方法? 演示实验二:传感器“逆向倍增法”探究Ff与FN的关系 (一)器材介绍 1.力学导轨:置于底部。 2.电动机:导轨右侧,用于代替手平稳的抽动板车进行“拖车”。 3.自制平板车:表面平整。右侧与电动机用细线连接。 4.五个同款木盒,每个内置固定钩码:置于平板车上,底下的木盒细线连在力传感器上。 5.力传感器:固定于导轨左侧。连接数据采集器到电脑上。 (二)实验思想方法 利用盒子一个一个搬下来的办法,实现对正压力的变化,用逆向思维和倍增法思想实现正压力一份一份减小,同时保证数据的稳定性。 (三)实验操作和数据处理 1.调零,建立Ff—t图像,方便记录摩擦力大小随时间的变化; 2.打开电动机; 3.将木盒一个个快速搬下; 4.关闭电动机,停止记录;5.对每一段数据取平稳的一段,取平均值计入表格; 6.添加变量FN,输入对应的正压力大小; 7.对表格进行描点;8.线性拟合; 9.分析图像物理意义:滑动摩擦力大小与正压力成正比; 10.得出表达式:Ff=FN 学生回答: 图像法 利用分组探究和演示实验结合,手机同屏软件,突破了展示局限:现场视频录制慢放和回放让学生身临其境体会操作过程,达到组间交流的效果最大化,让学生在初学物理时经历完整的探究定量实验过程,同时打开思路和眼界,接触到DIS这样更为紧密的测量仪器,帮助学生进一步养成良好的实验习惯,提高数据处理分析能力和思维深度,激发学生学习兴趣,培养学生探究能力。学生活动: 观察实验现象和数据。图像呈阶梯状分布。学生参与数据处理: 多组数据取平均值,作Ff —FN图像,FN对应变量应为15.0N、12.0N、9.0N、6.0N、3.0N。观察点迹分布似乎在一条直线上,要验证正比关系希望得到一条过原点的直线。

滑动摩擦因数 过渡:刚才的实验验证了同学们的猜测,滑动摩擦力大小与正压力成正比,这个比例系数叫动摩擦因数。记为,没有单位。测量中我们发现同一块木板上为定值,如刚才同学们测得木盒与木板之间为0.3左右。 问题十:哪些因素为影响到动摩擦因数的大小? 已知数据的比较:传感器测量的直线斜率即平板车的动摩擦因数为0.23左右,比分组实验小,说明平板车所用木板教光滑,粗糙程度不同。 学生实验三展示:探究Ff与接触面材料的关系 利用手机同屏软件展示学生所做表格。(优教提示:请打开素材“动画演示:滑动摩擦力”) 学生思考猜测 学生观察数据 学生实验三:探究Ff与接触面材料的关系 利用木板、KT板、课桌、书本等多种器材,探究发现同一木盒与其产生的摩擦力大小不同。 结论:不同材料和接触面粗糙程度会影响动摩擦因数大小从而影响摩擦力大小。

拓展应用 学以致用 问题十一:请同学们用手边的实验装置以及探究中测得的数据,测出超过弹簧秤量程的一瓶沙子的质量。 手机投屏,利用摄像头请学生边做边讲,展示数据处理过程,用台秤验证。 问题十二:课后请思考误差来源。 学生活动: 将瓶子放进木盒,测出整体在木板上的滑动摩擦力,利用公式Ff=FN进行换算。 巩固复习并灵活应用公式。

课后探究 课后探究一: 结合吸壁球静止和下滑两个过程思考,能否将滑动摩擦力公式改成 Ff=G 课后探究二: 观察木盒启动视频和DIS传感器测得的图像,思考启动时的峰值是如何出现的? 学生课后思考 提高应用能力,为下一节课学习做好铺垫。

课堂小结 今天这节课,我们在对滑动摩擦力的深入探究过程中获得了螺旋上升的知识,了解的滑动摩擦力的产生条件、方向和大小,实验中体会了控制变量法、转化法、比值法、倍增法、逆向思维等实验探究技巧也培养了一定的图像分析和数据处理能力,同时体验了科学探究的艰难与不易。这堂课结束了,希望带给大家的思考是长久的。 学生回味本堂课所学习的知识及方法,体会科学探究带来的乐趣。

课堂训练 (优教提示:打开优教配套习题,使用互动答题卡,更快更便捷地掌握学生的学习情况) 检验所学内容的掌握程度

1 / 8