在长江源头各拉丹冬 课件(共22张PPT)

文档属性

| 名称 | 在长江源头各拉丹冬 课件(共22张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 34.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-02-06 13:32:58 | ||

图片预览

文档简介

(共22张PPT)

《长江之歌》中第一句是这样唱的:“你从雪山走来,春潮是你的风采。”

歌词中的“雪山”就是长江的源头——各拉丹冬雪山。

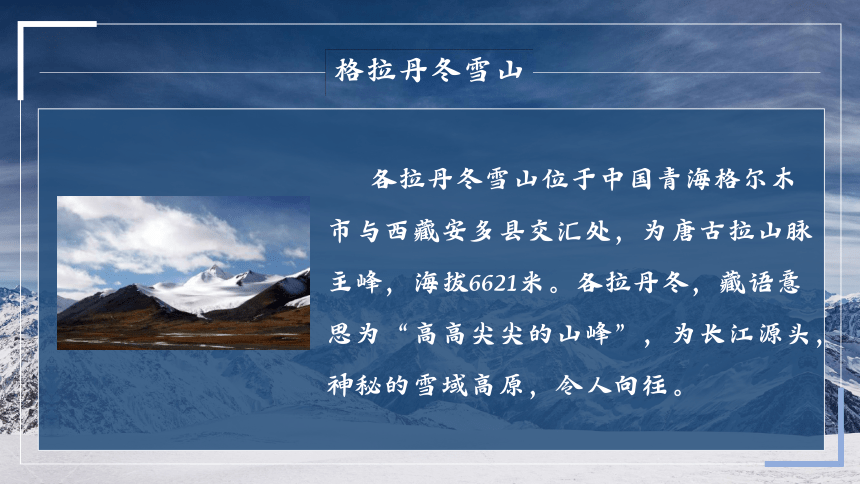

格拉丹冬雪山

各拉丹冬雪山位于中国青海格尔木市与西藏安多县交汇处,为唐古拉山脉主峰,海拔6621米。各拉丹冬,藏语意思为“高高尖尖的山峰”,为长江源头,神秘的雪域高原,令人向往。

冬

作者:马丽华

丹

各

拉

头

源

江

长

在

作者介绍

马丽华,1953年生,山东济南人,当代女作家,现任中国藏学出版社总编辑。主要作品有诗集《我的太阳》,散文集《追你到高原》《终极风景》,长篇纪实散文《藏北游历》《西行阿里》《灵魂像风》。

背景资料

本文选自《藏北游历》(中国藏学出版社2007年版)。有删改。蓝天白云,雪山草地,冰川大河,是西藏特有的自然景观。马丽华在西藏工作近三十年,足迹踏遍大半个西藏,写下了许多介绍西藏的文章。1987年3月上旬,作者跟随电影摄制组走进各拉丹冬,领略到壮美的雪山和奇异的冰塔林的景色,写下此文。

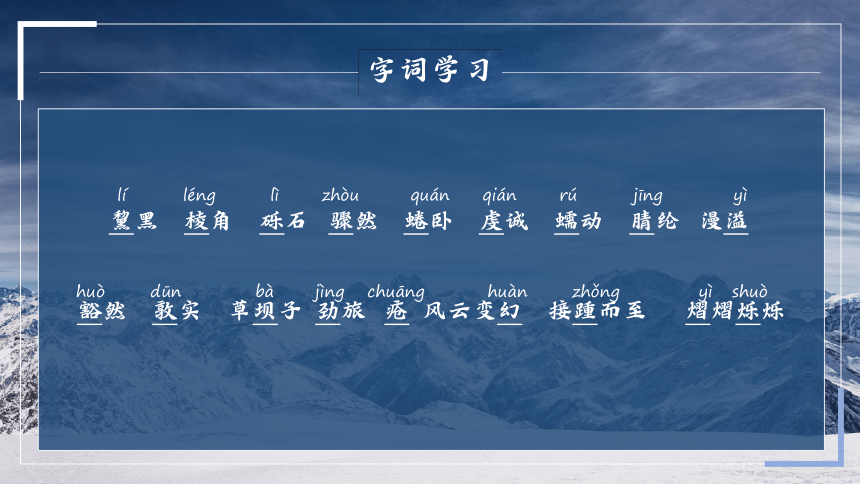

字词学习

黧黑 棱角 砾石 骤然 蜷卧 虔诚 蠕动 腈纶 漫溢

豁然 敦实 草坝子 劲旅 疮 风云变幻 接踵而至 熠熠烁烁

lí

lénɡ

lì

zhòu

quán

qián

rú

jīnɡ

yì

huò

dūn

bà

huàn

jìng

chuāng

zhǒnɡ

yì shuò

整体感知

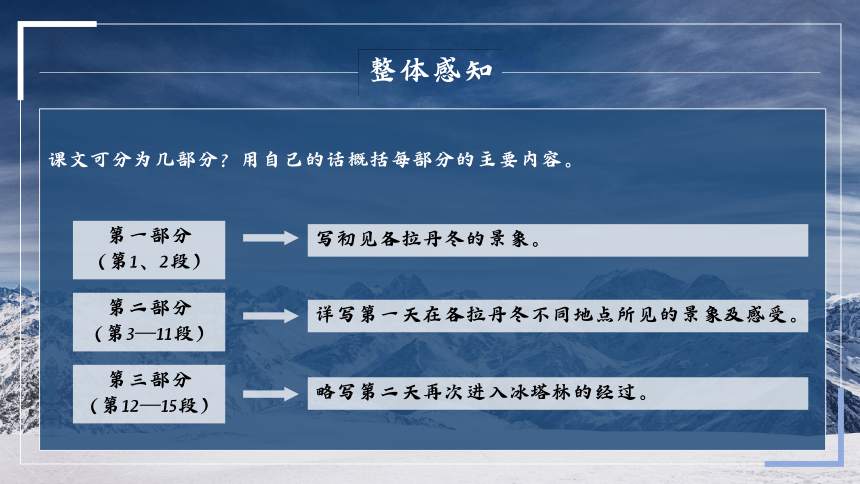

课文可分为几部分?用自己的话概括每部分的主要内容。

第一部分

(第1、2段)

第二部分

(第3—11段)

第三部分

(第12—15段)

写初见各拉丹冬的景象。

详写第一天在各拉丹冬不同地点所见的景象及感受。

略写第二天再次进入冰塔林的经过。

整体感知

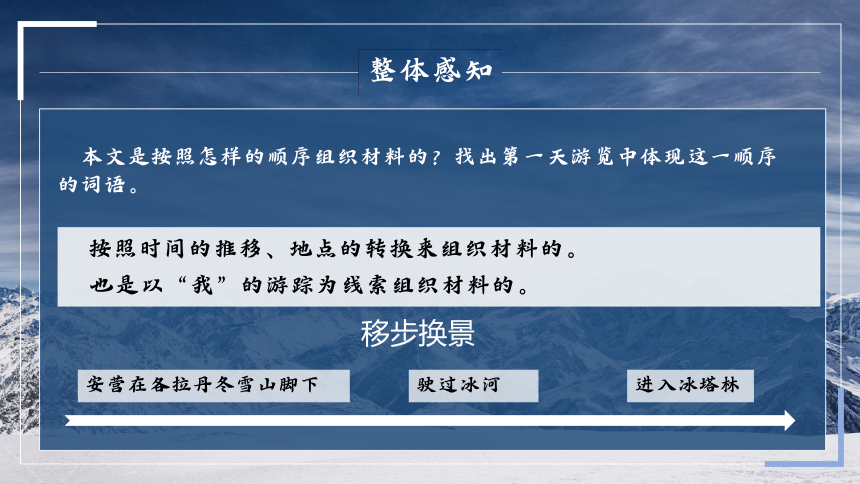

本文是按照怎样的顺序组织材料的?找出第一天游览中体现这一顺序的词语。

按照时间的推移、地点的转换来组织材料的。

也是以“我”的游踪为线索组织材料的。

驶过冰河

进入冰塔林

安营在各拉丹冬雪山脚下

移步换景

精读细研

请理清文章的脉络,简述作者在各拉丹冬的所见所感。

精读细研

基于对这种类乎万物有灵、自然崇拜色彩的雪山精神的耳濡目染,使马丽华在下笔描绘雪域风物的时候,尤其善于捕捉它们内在的神韵。

——王社良《马丽华:特立独行的雪域文化歌者》

合作探究

品读下面的句子,思考并回答问题。想一想,这些句子在表达方面有什么共同的特点?

这一派奇美令人眩晕,造物主在这里尽情卖弄着它的无所不能的创造力。

这里的“眩晕”和“卖弄”是什么意思?传达了作者怎样的感受?

“眩晕”原指一种症状,感觉到自己或周围的东西旋转,这里指“浩浩苍苍”的美景令人应接不暇,令人不知道看什么。 “卖弄”原指有意显示、炫耀,含贬义,这里指大自然的无穷创造力在各拉丹冬展现得淋漓尽致。

这两个词表现了作者面对冰峰、冰河、冰谷等景色感受到的震撼,以及基于人与自然对比而产生的对自然的敬畏。

合作探究

风一刻不停地呼啸,辨不清它何来何往,仿佛自地球形成以来它就在这里川流不息,把冰河上的雪粒纷纷扬扬地扫荡着,又纷纷扬扬地洒落在河滩上、冰缝里。

删去标红句子,全句的表达效果会有怎样的变化?

删去后,全句就只是对眼前景物的实实在在描写,缺少了对大自然漫长历史和永恒运动的想象。没有了想象之美,景物也就缺少了神韵。

合作探究

端详着冰山上纵横的裂纹,环绕冰山的波状皱褶,想象着在漫长的时光里,冰川的前进和后退,冰山的高低消长,这波纹是否就是年轮。

作者是怎样描绘冰山的裂纹和皱褶的?这样写有什么好处?

作者并不去详细描写冰山裂纹和皱褶的形状,而是由此写到关于冰川、冰山形成变化的想象,把冰山的皱褶想象成树的年轮。这样的写法让读者联想到眼前景物“背后的故事”——大自然漫长、反复的变化,并由此认识到:这冰山、冰川其实是大自然历史的一部分。

精读细研

这篇课文在景物描写方面有什么独到之处?

1.作者善于捕捉所写景物的神韵,无论是简笔勾勒、大笔涂抹还是详细描写,都重在写神而非绘形。

2.作者在写景时往往把主观的感受、想象与客观的描写融在一起。增加了文章的厚度,赋予文章独特的韵味,同时还能引发读者的遐思迩想。

精读细研

跟随队伍行进在各拉丹冬,作者的身体状况不断发生变化,内心感受也不尽相同。读课文,试着找出这些变化。

第一天

驶向各拉丹冬

在草坝子上安营

接近冰山、冰塔林

置身冰窟

第二天

再入冰河

尚属正常

高原反应,发烧疼痛

摔伤,恶心,呼吸困难

“我要死了”

感叹雪山的雄伟神秘

担心影响心态,感叹自然伟大

赞美自然,凄凉、无奈

感到温暖,思绪飞扬,被自然震撼

“似乎已经衰竭”,没力气、挣扎

想象长江的故事

身体状况

内心感受

作者行踪

合作探究

关系:1.从侧面写出了各拉丹冬自然环境的艰险,突出了本文“所至”和“所见”的独特性。2.作者的身体状况构成了文章的一条潜在线索,随着身体状况越来越糟糕,作者对各拉丹冬的感受与理解却越来越细致,想象也越来越有诗意。

作者多次写到自己在高原上的疼痛、恶心,甚至觉得“要死了”,这些内容与文中景色描写有什么关系?产生了怎样的表达效果?

表达效果:1.这样的写法,使读者体会到作者的乐观与坚强,也让文章显得亲切、真实、可信。2.作者在身体痛苦中坚持行走、体验甚至考察,这使得本文染上了苦难美和悲壮美的色彩,给读者的阅读感受也超越了“观赏自然”的范畴。

精读细研

我始终认为,缺乏苦难,人生将剥落全部光彩,幸福更无从谈起,要是有一百次机会让我选择,第一百零一次我仍然选择苦难。

——刘延《如风的马丽华》

精读细研

大自然并不因也不为谁的存在而存在,即便没有人类,它依然万古长存。万千物象合成一个自然,万千物象又都是自然之子。大自然如此无一遗漏地包容了一切,当然包括微不足道的人类,当然也包括了更加微不足道的个人命运,以及通常我们所称之为欣悦或苦恼的幸与不幸。

——马丽华《藏北启示:超越苦难》

学后感悟

读了课文以后,你有什么感悟?

文章结构

在长江源头各拉丹冬

所至:山脚下、草坝子上、接近冰山和冰塔林、置身冰窟、再入冰河

原始的美

苦痛的美

永恒的美

所见:高峻、雄壮、变幻莫测、图案多样、晶莹闪耀、冰面疏松、流水漫溢

所感:身体疼痛、感叹自然

天地大美

人在其中

概括主题

文章主要讲述作者的一次雪域高原之游,描写了各拉丹冬美丽壮观的景色和作者攀登的经历,赞美了大自然神奇的伟力,表现了作者勇于攀登的决心,不畏艰难的态度,抒发了热爱雪域风光、热爱大自然的情感,并启示我们,做任何事情只要不放弃,不半途而废,勇往直前,就能达到自己想要的目标。

《长江之歌》中第一句是这样唱的:“你从雪山走来,春潮是你的风采。”

歌词中的“雪山”就是长江的源头——各拉丹冬雪山。

格拉丹冬雪山

各拉丹冬雪山位于中国青海格尔木市与西藏安多县交汇处,为唐古拉山脉主峰,海拔6621米。各拉丹冬,藏语意思为“高高尖尖的山峰”,为长江源头,神秘的雪域高原,令人向往。

冬

作者:马丽华

丹

各

拉

头

源

江

长

在

作者介绍

马丽华,1953年生,山东济南人,当代女作家,现任中国藏学出版社总编辑。主要作品有诗集《我的太阳》,散文集《追你到高原》《终极风景》,长篇纪实散文《藏北游历》《西行阿里》《灵魂像风》。

背景资料

本文选自《藏北游历》(中国藏学出版社2007年版)。有删改。蓝天白云,雪山草地,冰川大河,是西藏特有的自然景观。马丽华在西藏工作近三十年,足迹踏遍大半个西藏,写下了许多介绍西藏的文章。1987年3月上旬,作者跟随电影摄制组走进各拉丹冬,领略到壮美的雪山和奇异的冰塔林的景色,写下此文。

字词学习

黧黑 棱角 砾石 骤然 蜷卧 虔诚 蠕动 腈纶 漫溢

豁然 敦实 草坝子 劲旅 疮 风云变幻 接踵而至 熠熠烁烁

lí

lénɡ

lì

zhòu

quán

qián

rú

jīnɡ

yì

huò

dūn

bà

huàn

jìng

chuāng

zhǒnɡ

yì shuò

整体感知

课文可分为几部分?用自己的话概括每部分的主要内容。

第一部分

(第1、2段)

第二部分

(第3—11段)

第三部分

(第12—15段)

写初见各拉丹冬的景象。

详写第一天在各拉丹冬不同地点所见的景象及感受。

略写第二天再次进入冰塔林的经过。

整体感知

本文是按照怎样的顺序组织材料的?找出第一天游览中体现这一顺序的词语。

按照时间的推移、地点的转换来组织材料的。

也是以“我”的游踪为线索组织材料的。

驶过冰河

进入冰塔林

安营在各拉丹冬雪山脚下

移步换景

精读细研

请理清文章的脉络,简述作者在各拉丹冬的所见所感。

精读细研

基于对这种类乎万物有灵、自然崇拜色彩的雪山精神的耳濡目染,使马丽华在下笔描绘雪域风物的时候,尤其善于捕捉它们内在的神韵。

——王社良《马丽华:特立独行的雪域文化歌者》

合作探究

品读下面的句子,思考并回答问题。想一想,这些句子在表达方面有什么共同的特点?

这一派奇美令人眩晕,造物主在这里尽情卖弄着它的无所不能的创造力。

这里的“眩晕”和“卖弄”是什么意思?传达了作者怎样的感受?

“眩晕”原指一种症状,感觉到自己或周围的东西旋转,这里指“浩浩苍苍”的美景令人应接不暇,令人不知道看什么。 “卖弄”原指有意显示、炫耀,含贬义,这里指大自然的无穷创造力在各拉丹冬展现得淋漓尽致。

这两个词表现了作者面对冰峰、冰河、冰谷等景色感受到的震撼,以及基于人与自然对比而产生的对自然的敬畏。

合作探究

风一刻不停地呼啸,辨不清它何来何往,仿佛自地球形成以来它就在这里川流不息,把冰河上的雪粒纷纷扬扬地扫荡着,又纷纷扬扬地洒落在河滩上、冰缝里。

删去标红句子,全句的表达效果会有怎样的变化?

删去后,全句就只是对眼前景物的实实在在描写,缺少了对大自然漫长历史和永恒运动的想象。没有了想象之美,景物也就缺少了神韵。

合作探究

端详着冰山上纵横的裂纹,环绕冰山的波状皱褶,想象着在漫长的时光里,冰川的前进和后退,冰山的高低消长,这波纹是否就是年轮。

作者是怎样描绘冰山的裂纹和皱褶的?这样写有什么好处?

作者并不去详细描写冰山裂纹和皱褶的形状,而是由此写到关于冰川、冰山形成变化的想象,把冰山的皱褶想象成树的年轮。这样的写法让读者联想到眼前景物“背后的故事”——大自然漫长、反复的变化,并由此认识到:这冰山、冰川其实是大自然历史的一部分。

精读细研

这篇课文在景物描写方面有什么独到之处?

1.作者善于捕捉所写景物的神韵,无论是简笔勾勒、大笔涂抹还是详细描写,都重在写神而非绘形。

2.作者在写景时往往把主观的感受、想象与客观的描写融在一起。增加了文章的厚度,赋予文章独特的韵味,同时还能引发读者的遐思迩想。

精读细研

跟随队伍行进在各拉丹冬,作者的身体状况不断发生变化,内心感受也不尽相同。读课文,试着找出这些变化。

第一天

驶向各拉丹冬

在草坝子上安营

接近冰山、冰塔林

置身冰窟

第二天

再入冰河

尚属正常

高原反应,发烧疼痛

摔伤,恶心,呼吸困难

“我要死了”

感叹雪山的雄伟神秘

担心影响心态,感叹自然伟大

赞美自然,凄凉、无奈

感到温暖,思绪飞扬,被自然震撼

“似乎已经衰竭”,没力气、挣扎

想象长江的故事

身体状况

内心感受

作者行踪

合作探究

关系:1.从侧面写出了各拉丹冬自然环境的艰险,突出了本文“所至”和“所见”的独特性。2.作者的身体状况构成了文章的一条潜在线索,随着身体状况越来越糟糕,作者对各拉丹冬的感受与理解却越来越细致,想象也越来越有诗意。

作者多次写到自己在高原上的疼痛、恶心,甚至觉得“要死了”,这些内容与文中景色描写有什么关系?产生了怎样的表达效果?

表达效果:1.这样的写法,使读者体会到作者的乐观与坚强,也让文章显得亲切、真实、可信。2.作者在身体痛苦中坚持行走、体验甚至考察,这使得本文染上了苦难美和悲壮美的色彩,给读者的阅读感受也超越了“观赏自然”的范畴。

精读细研

我始终认为,缺乏苦难,人生将剥落全部光彩,幸福更无从谈起,要是有一百次机会让我选择,第一百零一次我仍然选择苦难。

——刘延《如风的马丽华》

精读细研

大自然并不因也不为谁的存在而存在,即便没有人类,它依然万古长存。万千物象合成一个自然,万千物象又都是自然之子。大自然如此无一遗漏地包容了一切,当然包括微不足道的人类,当然也包括了更加微不足道的个人命运,以及通常我们所称之为欣悦或苦恼的幸与不幸。

——马丽华《藏北启示:超越苦难》

学后感悟

读了课文以后,你有什么感悟?

文章结构

在长江源头各拉丹冬

所至:山脚下、草坝子上、接近冰山和冰塔林、置身冰窟、再入冰河

原始的美

苦痛的美

永恒的美

所见:高峻、雄壮、变幻莫测、图案多样、晶莹闪耀、冰面疏松、流水漫溢

所感:身体疼痛、感叹自然

天地大美

人在其中

概括主题

文章主要讲述作者的一次雪域高原之游,描写了各拉丹冬美丽壮观的景色和作者攀登的经历,赞美了大自然神奇的伟力,表现了作者勇于攀登的决心,不畏艰难的态度,抒发了热爱雪域风光、热爱大自然的情感,并启示我们,做任何事情只要不放弃,不半途而废,勇往直前,就能达到自己想要的目标。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读