1.1静电现象与电荷守恒 课时提升练-2021-2022学年高二上学期物理沪教版(2019)必修第三册(word 含答案)

文档属性

| 名称 | 1.1静电现象与电荷守恒 课时提升练-2021-2022学年高二上学期物理沪教版(2019)必修第三册(word 含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 548.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 沪科版(2019) | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2022-02-06 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

1.1静电现象与电荷守恒 课时提升练(解析版)

一、选择题

1.如图所示,将一束塑料丝一端打结,并用手多次向下捋塑料丝,观察到这束塑料丝散开,产生这种现象的原因是塑料丝( )

A.之间相互感应起电

B.所受重力小,自然松散

C.带同种电荷而相互排斥

D.受到空气浮力作用而散开

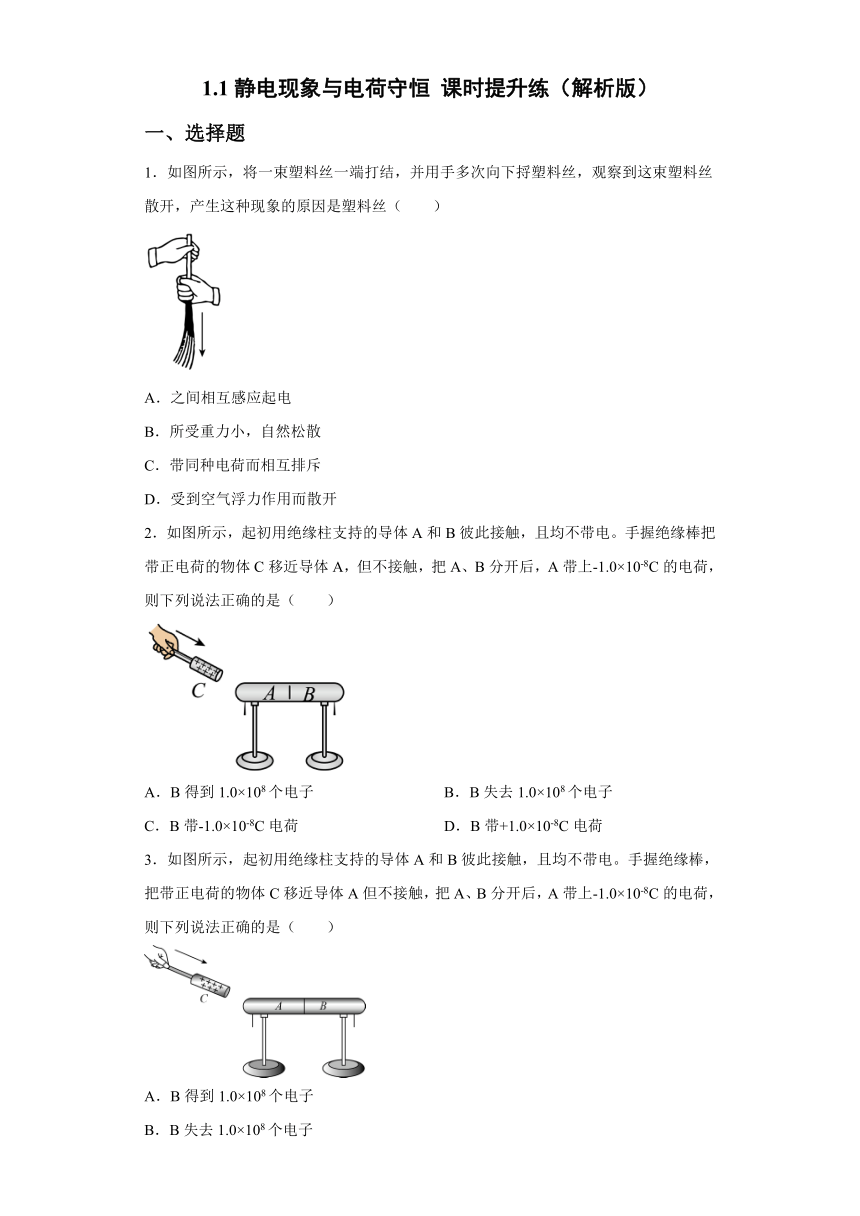

2.如图所示,起初用绝缘柱支持的导体A和B彼此接触,且均不带电。手握绝缘棒把带正电荷的物体C移近导体A,但不接触,把A、B分开后,A带上-1.0×10-8C的电荷,则下列说法正确的是( )

A.B得到1.0×108个电子 B.B失去1.0×108个电子

C.B带-1.0×10-8C电荷 D.B带+1.0×10-8C电荷

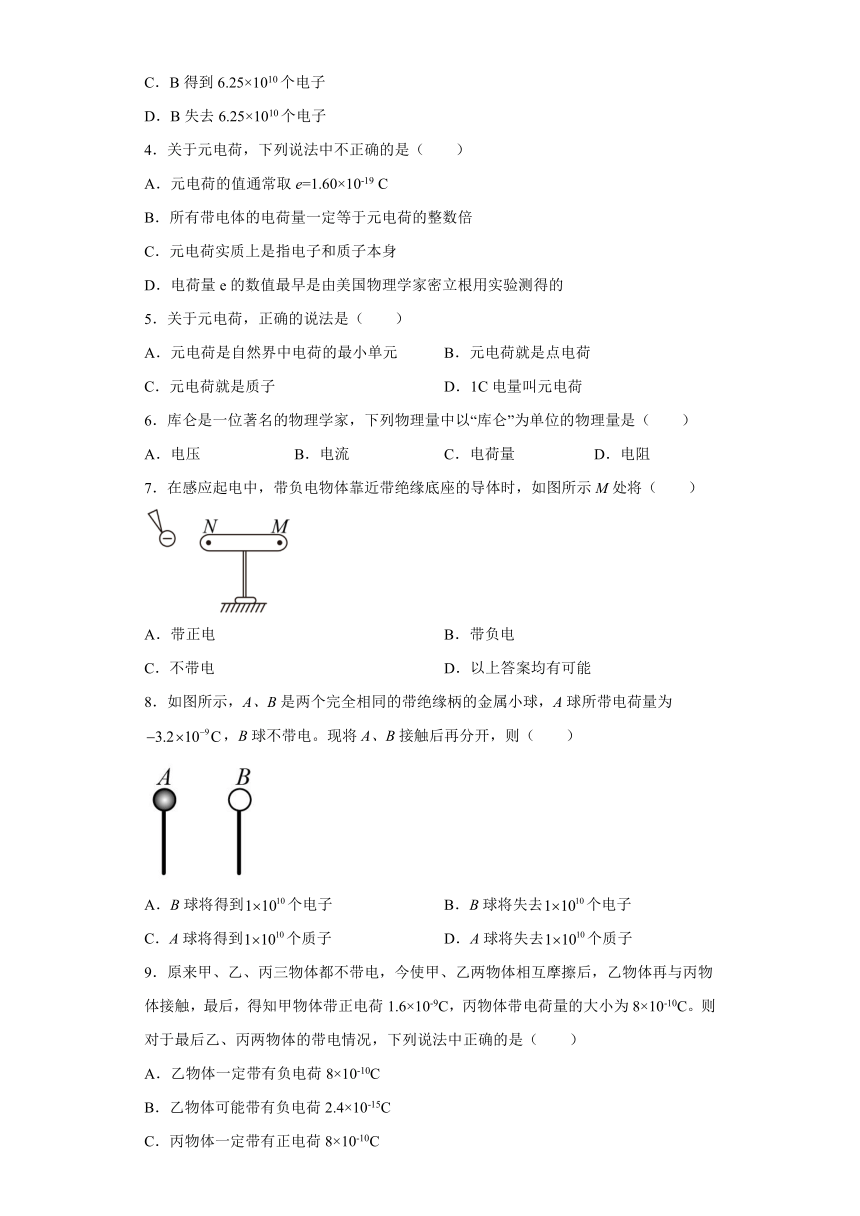

3.如图所示,起初用绝缘柱支持的导体A和B彼此接触,且均不带电。手握绝缘棒,把带正电荷的物体C移近导体A但不接触,把A、B分开后,A带上-1.0×10-8C的电荷,则下列说法正确的是( )

A.B得到1.0×108个电子

B.B失去1.0×108个电子

C.B得到6.25×1010个电子

D.B失去6.25×1010个电子

4.关于元电荷,下列说法中不正确的是( )

A.元电荷的值通常取e=1.60×10-19 C

B.所有带电体的电荷量一定等于元电荷的整数倍

C.元电荷实质上是指电子和质子本身

D.电荷量e的数值最早是由美国物理学家密立根用实验测得的

5.关于元电荷,正确的说法是( )

A.元电荷是自然界中电荷的最小单元 B.元电荷就是点电荷

C.元电荷就是质子 D.1C电量叫元电荷

6.库仑是一位著名的物理学家,下列物理量中以“库仑”为单位的物理量是( )

A.电压 B.电流 C.电荷量 D.电阻

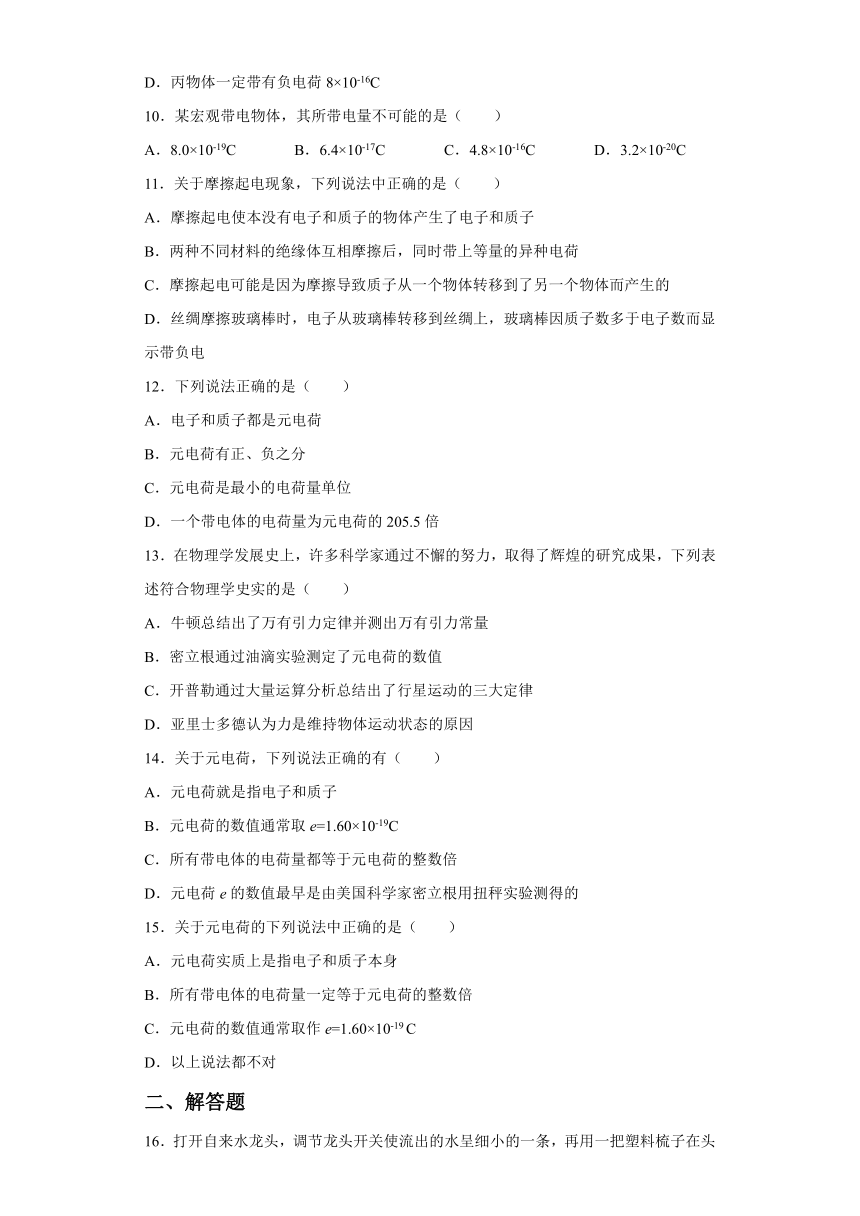

7.在感应起电中,带负电物体靠近带绝缘底座的导体时,如图所示M处将( )

A.带正电 B.带负电

C.不带电 D.以上答案均有可能

8.如图所示,A、B是两个完全相同的带绝缘柄的金属小球,A球所带电荷量为,B球不带电。现将A、B接触后再分开,则( )

A.B球将得到个电子 B.B球将失去个电子

C.A球将得到个质子 D.A球将失去个质子

9.原来甲、乙、丙三物体都不带电,今使甲、乙两物体相互摩擦后,乙物体再与丙物体接触,最后,得知甲物体带正电荷1.6×10-9C,丙物体带电荷量的大小为8×10-10C。则对于最后乙、丙两物体的带电情况,下列说法中正确的是( )

A.乙物体一定带有负电荷8×10-10C

B.乙物体可能带有负电荷2.4×10-15C

C.丙物体一定带有正电荷8×10-10C

D.丙物体一定带有负电荷8×10-16C

10.某宏观带电物体,其所带电量不可能的是( )

A.8.0×10-19C B.6.4×10-17C C.4.8×10-16C D.3.2×10-20C

11.关于摩擦起电现象,下列说法中正确的是( )

A.摩擦起电使本没有电子和质子的物体产生了电子和质子

B.两种不同材料的绝缘体互相摩擦后,同时带上等量的异种电荷

C.摩擦起电可能是因为摩擦导致质子从一个物体转移到了另一个物体而产生的

D.丝绸摩擦玻璃棒时,电子从玻璃棒转移到丝绸上,玻璃棒因质子数多于电子数而显示带负电

12.下列说法正确的是( )

A.电子和质子都是元电荷

B.元电荷有正、负之分

C.元电荷是最小的电荷量单位

D.一个带电体的电荷量为元电荷的205.5倍

13.在物理学发展史上,许多科学家通过不懈的努力,取得了辉煌的研究成果,下列表述符合物理学史实的是( )

A.牛顿总结出了万有引力定律并测出万有引力常量

B.密立根通过油滴实验测定了元电荷的数值

C.开普勒通过大量运算分析总结出了行星运动的三大定律

D.亚里士多德认为力是维持物体运动状态的原因

14.关于元电荷,下列说法正确的有( )

A.元电荷就是指电子和质子

B.元电荷的数值通常取e=1.60×10-19C

C.所有带电体的电荷量都等于元电荷的整数倍

D.元电荷e的数值最早是由美国科学家密立根用扭秤实验测得的

15.关于元电荷的下列说法中正确的是( )

A.元电荷实质上是指电子和质子本身

B.所有带电体的电荷量一定等于元电荷的整数倍

C.元电荷的数值通常取作e=1.60×10-19 C

D.以上说法都不对

二、解答题

16.打开自来水龙头,调节龙头开关使流出的水呈细小的一条,再用一把塑料梳子在头发上摩擦几下后靠近水流,如图所示。观察会发生什么现象,并说明原因。

17.闪电是云与云之间、云与地之间或者云体内各部位之间的强烈放电现象一般发生在积雨云中。一道闪电的长度可能只有数百米最短的为100米,最长可达数千米。闪电的温度从摄氏一万七千度至二万八千度不等,大约是太阳表面温度的倍。闪电的极度高热使沿途空气剧烈膨胀,空气移动迅速,因此形成波浪并发出声音。某次闪电向地面输送了20C的负电荷,则这次闪电大约有多少个电子由云层到达地面?

参考答案

1.C

【详解】

手多次向下捋塑料丝,手与塑料丝之间摩擦起电,由于塑料丝都带同种电荷相互排斥而散开,故C正确,ABD错误。

故选C。

2.D

【详解】

AB.由静电感应,导体A聚集负电荷,导体B聚集正电荷,导体A得到电子,导体B失去电子,电子数为

AB错误;

CD.根据电荷守恒定律可得,A带上-1.0×10-8C的电荷,则B带+1.0×10-8C电荷,C错误D正确。

故选D。

3.D

【详解】

导体A得到电子,导体B失去电子,电子数为

ABC错误,D正确。

故选D。

4.C

【详解】

AC.元电荷是最小的电荷量,不是指电子和质子本身,通常取e=1.60×10-19 C,故A正确,C错误;

B.带电体的电荷量是因为得失电子造成的,所以所有带电体的电荷量一定等于元电荷的整数倍,故B正确;

D.电荷量e的数值跟电子的比荷最早是由美国物理学家密立根用实验测得的,故D正确。

故选C。

5.A

【详解】

元电荷是自然界中电荷的最小单元,大小为1.6×10-19C,元电荷是电荷量,不是点电荷,也不是质子。

故选A。

6.C

【详解】

A.电压的单位为“伏特”,故A错误;

B.电流的单位为“安培”,故B错误;

C.电荷量的单位为“库仑”,是以著名物理学家库仑的名字命名的,故C正确;

D.电阻的单位为“欧姆”,故D错误。

故选C。

【点睛】

7.B

【详解】

感应起电过程是电荷在电场力作用下,从物体的一部分转移到另一个部分,且近端感应出异种电荷,远端感应出同种电荷,由图知M为远端,则M处带负电.故选B。

8.A

【详解】

将A、B接触后再分开,A、B所带电荷量均为

电荷在分配过程中是电子发生了移动而不是质子发生了移动,所以A球失去了个电子,B球得到了个电子。

故选A。

9.A

【详解】

由题意可知,甲、乙两物体相互摩擦后,甲物体带正电1.6×10-9C,则乙带负电1.6×10-9C,若乙物体再与丙物体接触,由于丙物体带电8×10-10C,带负电,则乙也一定带负电,大小为8×10-10C

故选A。

10.D

【详解】

宏观带电物体,其所带电量是元电荷的整数倍,则

A.电荷比值为

故A正确;

B.电荷比值为

故B正确;

C.电荷比值为

故C正确;

D.电荷比值为

故D错误。

本题选错的,故选D。

11.B

【详解】

摩擦起电实质是由于两个物体的原子核对核外电子的约束能力不相同,因而电子可以在物体间转移。若一个物体失去电子,其质子数比电子数多,我们说它带正电荷。若一个物体得到电子,其质子数比电子数少,我们说它带负电荷。使物体带电并不是创造出电荷

A.摩擦起电现象使电子转移,而不是产生电子或质子,A错误;

B.两种不同材料的绝缘体互相摩擦后,同时带上等量异种电荷,B正确;

C.摩擦起电,是因为摩擦导致电子从一个物体转移到另一个物体而形成的,C错误;

D.丝绸摩擦玻璃棒时,电子从玻璃棒上转移到丝绸上,玻璃棒因质子数多于电子数而显示带正电,D错误。

故选B。

12.C

【详解】

AB.元电荷是带电量的最小值,它不是电荷,没有正、负之分,AB错误;

C.元电荷是最小的电荷量单位,C正确;

D.所有带电体的电荷量均是元电荷的整数倍,元电荷的存在说明电荷量不能连续变化,D错误。

故选C。

13.BCD

【详解】

A. 牛顿总结出了万有引力定律,卡文迪许测出万有引力常量,A不符合;

B. 密立根通过油滴实验测定了元电荷的数值,B符合;

C. 开普勒通过大量运算分析总结出了行星运动的三大定律,C符合;

D. 亚里士多德认为力是维持物体运动状态的原因,D符合。

故选BCD。

14.BC

【详解】

A.元电荷是指最小的电荷量,不是指质子或者是电子,故A错误;

B.元电荷的值通常取e=1.60×10-19C,故B正确;

C.任何带电体所带电荷都等于元电荷或者是元电荷的整数倍,故C正确;

D.电荷量e的数值最早是由美国科学家密立根用油滴实验测得的,故D错误。

故选BC。

15.BC

【详解】

元电荷是自然界中带电体所带电荷量的最小单元,所有带电体的电荷量一定等于元电荷的整数倍;元电荷的电荷量等于一个电子或质子所带的电荷量,但元电荷不是电子或质子本身;元电荷的数值通常取作e=1.60×10-19 C。故AD错误、BC正确。

故选BC。

16.见解析

【详解】

现象:水流因受到梳子吸引而发生微小弯曲。

原因:塑料梳子与头发摩擦后带了电,而带电物体能够吸引轻小物体,且细水流属于轻小物体,所以会被带电的梳子吸引。

17.个

【详解】

根据元电荷定义,可知

个个

一、选择题

1.如图所示,将一束塑料丝一端打结,并用手多次向下捋塑料丝,观察到这束塑料丝散开,产生这种现象的原因是塑料丝( )

A.之间相互感应起电

B.所受重力小,自然松散

C.带同种电荷而相互排斥

D.受到空气浮力作用而散开

2.如图所示,起初用绝缘柱支持的导体A和B彼此接触,且均不带电。手握绝缘棒把带正电荷的物体C移近导体A,但不接触,把A、B分开后,A带上-1.0×10-8C的电荷,则下列说法正确的是( )

A.B得到1.0×108个电子 B.B失去1.0×108个电子

C.B带-1.0×10-8C电荷 D.B带+1.0×10-8C电荷

3.如图所示,起初用绝缘柱支持的导体A和B彼此接触,且均不带电。手握绝缘棒,把带正电荷的物体C移近导体A但不接触,把A、B分开后,A带上-1.0×10-8C的电荷,则下列说法正确的是( )

A.B得到1.0×108个电子

B.B失去1.0×108个电子

C.B得到6.25×1010个电子

D.B失去6.25×1010个电子

4.关于元电荷,下列说法中不正确的是( )

A.元电荷的值通常取e=1.60×10-19 C

B.所有带电体的电荷量一定等于元电荷的整数倍

C.元电荷实质上是指电子和质子本身

D.电荷量e的数值最早是由美国物理学家密立根用实验测得的

5.关于元电荷,正确的说法是( )

A.元电荷是自然界中电荷的最小单元 B.元电荷就是点电荷

C.元电荷就是质子 D.1C电量叫元电荷

6.库仑是一位著名的物理学家,下列物理量中以“库仑”为单位的物理量是( )

A.电压 B.电流 C.电荷量 D.电阻

7.在感应起电中,带负电物体靠近带绝缘底座的导体时,如图所示M处将( )

A.带正电 B.带负电

C.不带电 D.以上答案均有可能

8.如图所示,A、B是两个完全相同的带绝缘柄的金属小球,A球所带电荷量为,B球不带电。现将A、B接触后再分开,则( )

A.B球将得到个电子 B.B球将失去个电子

C.A球将得到个质子 D.A球将失去个质子

9.原来甲、乙、丙三物体都不带电,今使甲、乙两物体相互摩擦后,乙物体再与丙物体接触,最后,得知甲物体带正电荷1.6×10-9C,丙物体带电荷量的大小为8×10-10C。则对于最后乙、丙两物体的带电情况,下列说法中正确的是( )

A.乙物体一定带有负电荷8×10-10C

B.乙物体可能带有负电荷2.4×10-15C

C.丙物体一定带有正电荷8×10-10C

D.丙物体一定带有负电荷8×10-16C

10.某宏观带电物体,其所带电量不可能的是( )

A.8.0×10-19C B.6.4×10-17C C.4.8×10-16C D.3.2×10-20C

11.关于摩擦起电现象,下列说法中正确的是( )

A.摩擦起电使本没有电子和质子的物体产生了电子和质子

B.两种不同材料的绝缘体互相摩擦后,同时带上等量的异种电荷

C.摩擦起电可能是因为摩擦导致质子从一个物体转移到了另一个物体而产生的

D.丝绸摩擦玻璃棒时,电子从玻璃棒转移到丝绸上,玻璃棒因质子数多于电子数而显示带负电

12.下列说法正确的是( )

A.电子和质子都是元电荷

B.元电荷有正、负之分

C.元电荷是最小的电荷量单位

D.一个带电体的电荷量为元电荷的205.5倍

13.在物理学发展史上,许多科学家通过不懈的努力,取得了辉煌的研究成果,下列表述符合物理学史实的是( )

A.牛顿总结出了万有引力定律并测出万有引力常量

B.密立根通过油滴实验测定了元电荷的数值

C.开普勒通过大量运算分析总结出了行星运动的三大定律

D.亚里士多德认为力是维持物体运动状态的原因

14.关于元电荷,下列说法正确的有( )

A.元电荷就是指电子和质子

B.元电荷的数值通常取e=1.60×10-19C

C.所有带电体的电荷量都等于元电荷的整数倍

D.元电荷e的数值最早是由美国科学家密立根用扭秤实验测得的

15.关于元电荷的下列说法中正确的是( )

A.元电荷实质上是指电子和质子本身

B.所有带电体的电荷量一定等于元电荷的整数倍

C.元电荷的数值通常取作e=1.60×10-19 C

D.以上说法都不对

二、解答题

16.打开自来水龙头,调节龙头开关使流出的水呈细小的一条,再用一把塑料梳子在头发上摩擦几下后靠近水流,如图所示。观察会发生什么现象,并说明原因。

17.闪电是云与云之间、云与地之间或者云体内各部位之间的强烈放电现象一般发生在积雨云中。一道闪电的长度可能只有数百米最短的为100米,最长可达数千米。闪电的温度从摄氏一万七千度至二万八千度不等,大约是太阳表面温度的倍。闪电的极度高热使沿途空气剧烈膨胀,空气移动迅速,因此形成波浪并发出声音。某次闪电向地面输送了20C的负电荷,则这次闪电大约有多少个电子由云层到达地面?

参考答案

1.C

【详解】

手多次向下捋塑料丝,手与塑料丝之间摩擦起电,由于塑料丝都带同种电荷相互排斥而散开,故C正确,ABD错误。

故选C。

2.D

【详解】

AB.由静电感应,导体A聚集负电荷,导体B聚集正电荷,导体A得到电子,导体B失去电子,电子数为

AB错误;

CD.根据电荷守恒定律可得,A带上-1.0×10-8C的电荷,则B带+1.0×10-8C电荷,C错误D正确。

故选D。

3.D

【详解】

导体A得到电子,导体B失去电子,电子数为

ABC错误,D正确。

故选D。

4.C

【详解】

AC.元电荷是最小的电荷量,不是指电子和质子本身,通常取e=1.60×10-19 C,故A正确,C错误;

B.带电体的电荷量是因为得失电子造成的,所以所有带电体的电荷量一定等于元电荷的整数倍,故B正确;

D.电荷量e的数值跟电子的比荷最早是由美国物理学家密立根用实验测得的,故D正确。

故选C。

5.A

【详解】

元电荷是自然界中电荷的最小单元,大小为1.6×10-19C,元电荷是电荷量,不是点电荷,也不是质子。

故选A。

6.C

【详解】

A.电压的单位为“伏特”,故A错误;

B.电流的单位为“安培”,故B错误;

C.电荷量的单位为“库仑”,是以著名物理学家库仑的名字命名的,故C正确;

D.电阻的单位为“欧姆”,故D错误。

故选C。

【点睛】

7.B

【详解】

感应起电过程是电荷在电场力作用下,从物体的一部分转移到另一个部分,且近端感应出异种电荷,远端感应出同种电荷,由图知M为远端,则M处带负电.故选B。

8.A

【详解】

将A、B接触后再分开,A、B所带电荷量均为

电荷在分配过程中是电子发生了移动而不是质子发生了移动,所以A球失去了个电子,B球得到了个电子。

故选A。

9.A

【详解】

由题意可知,甲、乙两物体相互摩擦后,甲物体带正电1.6×10-9C,则乙带负电1.6×10-9C,若乙物体再与丙物体接触,由于丙物体带电8×10-10C,带负电,则乙也一定带负电,大小为8×10-10C

故选A。

10.D

【详解】

宏观带电物体,其所带电量是元电荷的整数倍,则

A.电荷比值为

故A正确;

B.电荷比值为

故B正确;

C.电荷比值为

故C正确;

D.电荷比值为

故D错误。

本题选错的,故选D。

11.B

【详解】

摩擦起电实质是由于两个物体的原子核对核外电子的约束能力不相同,因而电子可以在物体间转移。若一个物体失去电子,其质子数比电子数多,我们说它带正电荷。若一个物体得到电子,其质子数比电子数少,我们说它带负电荷。使物体带电并不是创造出电荷

A.摩擦起电现象使电子转移,而不是产生电子或质子,A错误;

B.两种不同材料的绝缘体互相摩擦后,同时带上等量异种电荷,B正确;

C.摩擦起电,是因为摩擦导致电子从一个物体转移到另一个物体而形成的,C错误;

D.丝绸摩擦玻璃棒时,电子从玻璃棒上转移到丝绸上,玻璃棒因质子数多于电子数而显示带正电,D错误。

故选B。

12.C

【详解】

AB.元电荷是带电量的最小值,它不是电荷,没有正、负之分,AB错误;

C.元电荷是最小的电荷量单位,C正确;

D.所有带电体的电荷量均是元电荷的整数倍,元电荷的存在说明电荷量不能连续变化,D错误。

故选C。

13.BCD

【详解】

A. 牛顿总结出了万有引力定律,卡文迪许测出万有引力常量,A不符合;

B. 密立根通过油滴实验测定了元电荷的数值,B符合;

C. 开普勒通过大量运算分析总结出了行星运动的三大定律,C符合;

D. 亚里士多德认为力是维持物体运动状态的原因,D符合。

故选BCD。

14.BC

【详解】

A.元电荷是指最小的电荷量,不是指质子或者是电子,故A错误;

B.元电荷的值通常取e=1.60×10-19C,故B正确;

C.任何带电体所带电荷都等于元电荷或者是元电荷的整数倍,故C正确;

D.电荷量e的数值最早是由美国科学家密立根用油滴实验测得的,故D错误。

故选BC。

15.BC

【详解】

元电荷是自然界中带电体所带电荷量的最小单元,所有带电体的电荷量一定等于元电荷的整数倍;元电荷的电荷量等于一个电子或质子所带的电荷量,但元电荷不是电子或质子本身;元电荷的数值通常取作e=1.60×10-19 C。故AD错误、BC正确。

故选BC。

16.见解析

【详解】

现象:水流因受到梳子吸引而发生微小弯曲。

原因:塑料梳子与头发摩擦后带了电,而带电物体能够吸引轻小物体,且细水流属于轻小物体,所以会被带电的梳子吸引。

17.个

【详解】

根据元电荷定义,可知

个个

同课章节目录

- 第1章 电荷的相互作用

- 1.1 静电现象与电荷守恒

- 1.2 电荷相互作用的规律

- 1.3 静电的应用和防护

- 第2章 电场的性质

- 2.1 电场强度

- 2.2 电场力做功的特点 电势能

- 2.3 电势 电荷在电场中的运动

- 2.4 电容器 电容

- 第3章 电路

- 3.1 多用电表

- 3.2 电流、电压和电阻

- 3.3 影响电阻的因素

- 第4章 闭合电路欧姆定律

- 4.1 闭合电路欧姆定律

- 4.2 闭合电路欧姆定律的应用

- 4.3 电路中的能量转化与守恒

- 4.4 现代家庭电路

- 第5章 电磁场与电磁波

- 5.1 磁与人类文明

- 5.2 磁场的描述

- 5.3 电磁感应

- 5.4 电磁波

- 第6章 能源与可持续发展

- 6.1 能量的转化与守恒

- 6.2 能源利用与环境污染

- 6.3 能源开发与环境保护

- 6.4 节约能源、保护资源与可持续发展