人教必修2《故都的秋》

图片预览

文档简介

课件40张PPT。秋郁达夫故都的有关秋天的诗句寒山转苍翠,秋水日潺湲。

倚仗柴门外,临风听暮蝉。

——王维《辋川闲居赠裴秀才迪》

碧云天,黄叶地,

西风紧,北雁南飞。

晓来谁染霜林醉?

总是离人泪。

——王实甫《西厢记》有关秋天的诗句 落霞与孤鹜齐飞,

秋水共长天一色。

—— 王勃《滕王阁序》有关秋天的诗句无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。 ——杜甫《登高》有关秋天的诗句 万里悲秋常作客,

百年多病独登台。

——杜甫《登高》 有关秋天的诗句 浔阳江头夜送客,

枫叶荻花秋瑟瑟。

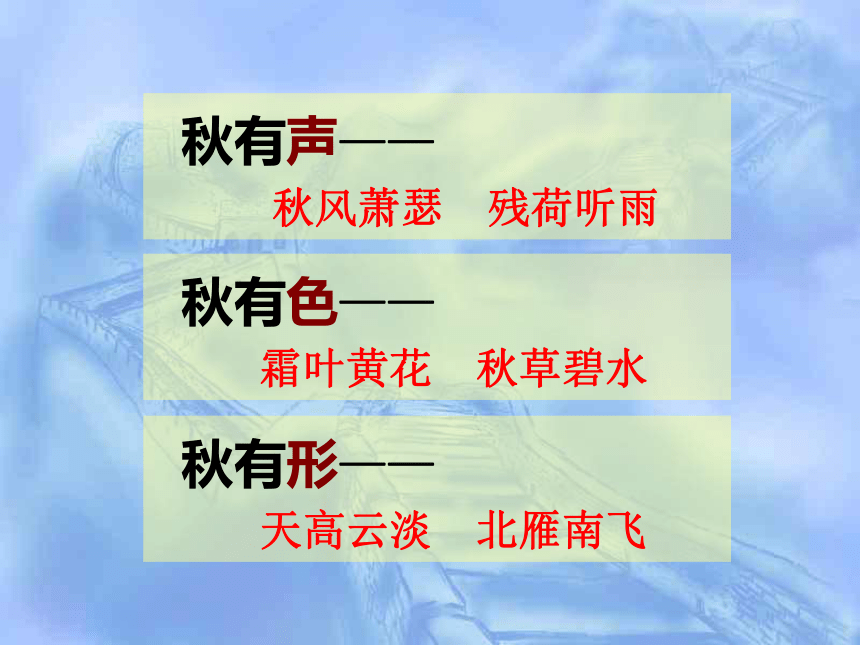

——白居易《琵琶行》有关秋天的诗句 秋有声——

秋风萧瑟 残荷听雨 秋有色——

霜叶黄花 秋草碧水 秋有形——

天高云淡 北雁南飞 称为“故都”,更有一种文化底蕴和历史沧桑感,也包含有深切的眷恋之情。郁达夫(1895-1945)其人

原名郁文,浙江富阳人。1913年

赴日留学,1921年参与发起成立创

造社。1922年毕业于东京帝国大学。

回国后编《创造》季刊、《创造周

报》等刊物。1923年起先后在北京大学、武昌师范大学等校任教。1930年参加中国左翼作家联盟。1938年底赴新加坡,从事报刊编辑和抗日救亡工作。1945年日本投降后被日军宪兵杀害。1952年,被中央人民政府追认为“为民族解放殉难的烈士”。郁达夫言语

▲ 大醉三千日,微吟又十年。

只愁亡国后,营墓更无田。

▲ 万一国破家亡后,对花洒泪

岂成诗。

▲ 祖国呀祖国!我的死是你害

我的!你快富起来!强起来罢!你还有许多儿女在那里受苦呢! (《沉沦》)

▲ 老夫亦是奇男子,潦倒如今百事空。只见人骑肥马去,更无心唱大江东。

▲ 岂有文章传海内;欲将沉醉换悲凉。(自题) 郁达夫代表作

短篇小说:《沉沦》《春风沉醉

的晚上》《薄奠》

《迟桂花》

中篇小说:《迷羊》《她是一个

弱女子》《出奔》

散文:《故都的秋》《北平的四季》

郁达夫的散文带有鲜明的自叙性质,充满了热情、浓郁、清新的情韵,毫不遮掩地表现了一个富有才情的知识分子在动乱社会里的苦闷心境,展现出一幅幅感伤、忧郁而又秀丽、隽永的情景交融的画面。故都的秋色

个人的心情秋中有情的眷恋

情中有秋的落寞写作背景 此文写作于1934年,此时的中国,连年战乱,民不聊生。在生活上,郁达夫也是居无定所,颠沛流离,饱满受人生愁苦和哀痛。因此,作者描写的心中的“悲凉”已不仅是故都赏景的心态,而是对整个人生的感受。一切景语皆情语(情景交融)客观色彩

主观色彩凋零 混混沌沌 潭柘寺 椽 喇叭

陪衬 槐 扫帚 细腻 不能自已

衰弱 平平仄仄 悲啼 萧索 橄榄 歧韵 柿子 颓废课文朗读读准这些字的读音整体感知对北国之秋的感受与向往

江南之秋不能让人满足清晨所见的景象

槐树的落蕊

秋蝉的残声

秋雨及秋凉

枣树在秋天的奇景凡有情趣的人,对于秋,总是一样能引起深沉、幽远、严厉、萧索的感触南国之秋的色味比不上北国之秋

直抒对故都之秋的无比眷恋总写记叙议论总括分写思路与结构 有人写秋声,有人写秋形、秋色,作者主要从哪个方面写故都的秋?请用一字概括。(声、形、色、味? )整体感知秋天,无论什么地方的秋天,总是好的;可是啊,北国的秋,却特别来得清,来得静,来得悲凉。我的不远千里,要从杭州赶到青岛,又从青岛赶上北平的理由,只不过是想饱尝一尝这秋,故都的秋味。本文的基调——清、静、悲凉故都的秋在哪里呢?整体感知 作者分别从不同

的角度为我们描绘

了五幅故都的秋景

图,请结合自己的

想象力分别给以介

绍,并赏析五幅秋

景图(感觉或色彩)。清晨品秋图思考与探讨 作者多次写南国之秋,还写了最让作者思念的北国之景,有何作用? 用以衬托故都的秋“特别来得清,来得静,来得悲凉”的特点,能够让人玩味到十足,借以抒发作者对故都的秋的思念之情。 北国之秋:清、静、悲凉

南国之秋:慢、润、淡1-2段 意象的组合,无一不显示出环境清幽、萧瑟,透露出作者悠闲中的孤寂、落寞。

既写了视觉形象、听觉形象,也写了观赏景物的心态、动作,表现了作者热爱古都之秋的情怀。 意象:破屋、高天、驯鸽的飞声、破壁腰中、蓝色或白色的牵牛花、一丝一丝漏下来的日光、疏疏落落的尖细且长的秋草…… 在这幅图画中,作者描绘了哪些意象?表达了怎样的思想感情?思考与探讨 说到牵牛花,我以为蓝色或白色为佳,紫黑色次之,淡红者最下。最好,还要在牵牛花底,叫长着几根疏疏落落的尖细且长的秋草,使作陪衬。

这反映了作者怎样的心情?思考与探讨蓝色、白色——冷色

疏疏落落、尖细且长孤寂、落寞的情怀落蕊映秋图 像花而又不是花的那一种落蕊……只能感出一点点极微细极柔软的触觉。

作者为什么不写秋槐的高大挺拔,只写其落蕊?思考与探讨 写落蕊,描绘了视觉形象、触觉形象,给人一种寂静无人,独自徘徊,只有与自然交融,“流水落花春去也”,“无可奈何花落去”的寂寞、凄凉感觉,也流露了对眷恋古都之秋的情怀。 秋蝉残鸣图写秋蝉的目的何在? 几声秋虫的哀鸣足以牵动作者心魂,渲染了故都之秋冷落、悲凉的气氛。此处以动衬静,令人顿生“蝉噪林愈静,鸟鸣山更幽”之感,加“浓”秋味。思考与探讨秋雨话凉图为什么在“秋语图”里加入“都市闲人”? 这里的“都市闲人”指的是平民,他们的形象更有故都的地方特点,这样悠然闲适的互答,更能感悟生活的淡泊,也表露了作者在谈到百姓生活时的愉快心情。思考与探讨作者笔下的“秋雨图”有何特点? 写了灰沉沉的天底、凉风、急雨,一句一景,写出了北国清秋之雨忽来忽去的情景。云的景象、雨的阵势,活灵活现。佳日秋果图 作者为什么不写果子成熟时,而写“淡绿微黄”的将熟未熟的秋果景色? 秋的全盛时期不在果实成熟红透,却在将熟未熟的青涩日子。可见作者对故都秋日胜景了然于胸,感情表达含蓄而深沉。思考与探讨碧绿的天色,漏下的日光,玉泉的夜月,钓鱼台的柳影高远、柔和、清冷西山的虫唱,秋蝉的残声

驯鸽的飞声,潭柘寺钟声凄凉、哀惋悠远、低沉牵牛花,将熟未熟的枣儿冷色、青涩秋槐落蕊,秋雨落寞、凄凉整体把握:你认为作者主要从哪几个方面来 写故都的秋?各具怎样的特点?秋光:

秋声:

秋色:

秋味:北国之秋:清、静、悲凉本体——南国的秋与北国的秋黄酒 —— 白干稀饭 —— 馍馍鲈鱼 ——大蟹黄犬 ——骆驼喻体比喻味烈

味深

味浓

味久味润

味浅

味淡

味短北国之秋:清、静、悲凉南国之秋:慢、润、淡对比

烘托北国之秋——南国之秋味 文中的秋景中融入了作家情的眷恋,对故都秋的向往;而作家的主观情感中又有秋的落寞,而且全文的基调是忧伤的、悲凉的,因此可以说是作者对故都的秋的一曲悲凉的颂歌。你认为郁达夫在文中是颂秋还是悲秋?故都的秋像一首诗

深沉而又含蓄

故都的秋像一幅画

美丽而又落寞

故都的秋是一支歌

忧伤而又苍凉一曲悲凉的颂歌北国之秋:清、静、悲凉

(全文之“神”)读12节,找出本段的中心句议论:

足见有感觉的动物,有情趣的人类对于秋,总是一样的能特别起深沉、幽严厉、萧索的感触来的。作用:

是从形到神的深化,增添了文章的厚重感,意境的开阔感。香山红叶习题1、作者在谈到牵牛花时说:“我以为以蓝色或白色为佳。”对此理由分析不正确的一项是( )

A、因为蓝色和白色都是冷色,最能体现秋的“清”。

B、表现作者主观的感彩。

C、像喇叭的颜色,与花名贴切。

D、能使人感觉到十分的秋意。C习题2、作者写对故都的秋的怀念时,重点写了住在最平凡的“皇城人海”中的“一椽破屋”时的所见所感,而对于“陶然亭”等名胜只是一笔带过。这样写的原因是( )

A、作者想尝试那种宁静的平凡生活。

B、“陶然亭的芦花”等景物不能体现故都的秋的特点,没有秋味。

C、作者没有去过陶然亭,所以不知道那儿的景色如何。

D、选择这样的地方写更能体现出北国之秋“清、静、悲凉”的特点,符合作者要表达的思想。D 《沉沦》是郁达夫早年的一篇代表性作品。小说借一个中国留日学生的忧郁性格和变态心理的刻划,抒写了“弱国子民”在异邦所受到的屈辱冷遇,以及渴望纯真的友谊与爱情而又终不可得的失望与苦闷;同时也表达了盼望祖国早日富强起来的热切心愿。作品主人公的苦闷具有时代的特征,代表了“五四”时期那些受着压迫、开始觉醒而自身又带点病态的知识青年的共同心理。郁达夫通过大胆真率的描写,呼喊出了他们所共有的内心要求,进而控诉了外受帝国主义压迫、内受封建势力统治的罪恶社会,因此在当时发生了很大的影响,引起许多知识青年的共鸣。

倚仗柴门外,临风听暮蝉。

——王维《辋川闲居赠裴秀才迪》

碧云天,黄叶地,

西风紧,北雁南飞。

晓来谁染霜林醉?

总是离人泪。

——王实甫《西厢记》有关秋天的诗句 落霞与孤鹜齐飞,

秋水共长天一色。

—— 王勃《滕王阁序》有关秋天的诗句无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。 ——杜甫《登高》有关秋天的诗句 万里悲秋常作客,

百年多病独登台。

——杜甫《登高》 有关秋天的诗句 浔阳江头夜送客,

枫叶荻花秋瑟瑟。

——白居易《琵琶行》有关秋天的诗句 秋有声——

秋风萧瑟 残荷听雨 秋有色——

霜叶黄花 秋草碧水 秋有形——

天高云淡 北雁南飞 称为“故都”,更有一种文化底蕴和历史沧桑感,也包含有深切的眷恋之情。郁达夫(1895-1945)其人

原名郁文,浙江富阳人。1913年

赴日留学,1921年参与发起成立创

造社。1922年毕业于东京帝国大学。

回国后编《创造》季刊、《创造周

报》等刊物。1923年起先后在北京大学、武昌师范大学等校任教。1930年参加中国左翼作家联盟。1938年底赴新加坡,从事报刊编辑和抗日救亡工作。1945年日本投降后被日军宪兵杀害。1952年,被中央人民政府追认为“为民族解放殉难的烈士”。郁达夫言语

▲ 大醉三千日,微吟又十年。

只愁亡国后,营墓更无田。

▲ 万一国破家亡后,对花洒泪

岂成诗。

▲ 祖国呀祖国!我的死是你害

我的!你快富起来!强起来罢!你还有许多儿女在那里受苦呢! (《沉沦》)

▲ 老夫亦是奇男子,潦倒如今百事空。只见人骑肥马去,更无心唱大江东。

▲ 岂有文章传海内;欲将沉醉换悲凉。(自题) 郁达夫代表作

短篇小说:《沉沦》《春风沉醉

的晚上》《薄奠》

《迟桂花》

中篇小说:《迷羊》《她是一个

弱女子》《出奔》

散文:《故都的秋》《北平的四季》

郁达夫的散文带有鲜明的自叙性质,充满了热情、浓郁、清新的情韵,毫不遮掩地表现了一个富有才情的知识分子在动乱社会里的苦闷心境,展现出一幅幅感伤、忧郁而又秀丽、隽永的情景交融的画面。故都的秋色

个人的心情秋中有情的眷恋

情中有秋的落寞写作背景 此文写作于1934年,此时的中国,连年战乱,民不聊生。在生活上,郁达夫也是居无定所,颠沛流离,饱满受人生愁苦和哀痛。因此,作者描写的心中的“悲凉”已不仅是故都赏景的心态,而是对整个人生的感受。一切景语皆情语(情景交融)客观色彩

主观色彩凋零 混混沌沌 潭柘寺 椽 喇叭

陪衬 槐 扫帚 细腻 不能自已

衰弱 平平仄仄 悲啼 萧索 橄榄 歧韵 柿子 颓废课文朗读读准这些字的读音整体感知对北国之秋的感受与向往

江南之秋不能让人满足清晨所见的景象

槐树的落蕊

秋蝉的残声

秋雨及秋凉

枣树在秋天的奇景凡有情趣的人,对于秋,总是一样能引起深沉、幽远、严厉、萧索的感触南国之秋的色味比不上北国之秋

直抒对故都之秋的无比眷恋总写记叙议论总括分写思路与结构 有人写秋声,有人写秋形、秋色,作者主要从哪个方面写故都的秋?请用一字概括。(声、形、色、味? )整体感知秋天,无论什么地方的秋天,总是好的;可是啊,北国的秋,却特别来得清,来得静,来得悲凉。我的不远千里,要从杭州赶到青岛,又从青岛赶上北平的理由,只不过是想饱尝一尝这秋,故都的秋味。本文的基调——清、静、悲凉故都的秋在哪里呢?整体感知 作者分别从不同

的角度为我们描绘

了五幅故都的秋景

图,请结合自己的

想象力分别给以介

绍,并赏析五幅秋

景图(感觉或色彩)。清晨品秋图思考与探讨 作者多次写南国之秋,还写了最让作者思念的北国之景,有何作用? 用以衬托故都的秋“特别来得清,来得静,来得悲凉”的特点,能够让人玩味到十足,借以抒发作者对故都的秋的思念之情。 北国之秋:清、静、悲凉

南国之秋:慢、润、淡1-2段 意象的组合,无一不显示出环境清幽、萧瑟,透露出作者悠闲中的孤寂、落寞。

既写了视觉形象、听觉形象,也写了观赏景物的心态、动作,表现了作者热爱古都之秋的情怀。 意象:破屋、高天、驯鸽的飞声、破壁腰中、蓝色或白色的牵牛花、一丝一丝漏下来的日光、疏疏落落的尖细且长的秋草…… 在这幅图画中,作者描绘了哪些意象?表达了怎样的思想感情?思考与探讨 说到牵牛花,我以为蓝色或白色为佳,紫黑色次之,淡红者最下。最好,还要在牵牛花底,叫长着几根疏疏落落的尖细且长的秋草,使作陪衬。

这反映了作者怎样的心情?思考与探讨蓝色、白色——冷色

疏疏落落、尖细且长孤寂、落寞的情怀落蕊映秋图 像花而又不是花的那一种落蕊……只能感出一点点极微细极柔软的触觉。

作者为什么不写秋槐的高大挺拔,只写其落蕊?思考与探讨 写落蕊,描绘了视觉形象、触觉形象,给人一种寂静无人,独自徘徊,只有与自然交融,“流水落花春去也”,“无可奈何花落去”的寂寞、凄凉感觉,也流露了对眷恋古都之秋的情怀。 秋蝉残鸣图写秋蝉的目的何在? 几声秋虫的哀鸣足以牵动作者心魂,渲染了故都之秋冷落、悲凉的气氛。此处以动衬静,令人顿生“蝉噪林愈静,鸟鸣山更幽”之感,加“浓”秋味。思考与探讨秋雨话凉图为什么在“秋语图”里加入“都市闲人”? 这里的“都市闲人”指的是平民,他们的形象更有故都的地方特点,这样悠然闲适的互答,更能感悟生活的淡泊,也表露了作者在谈到百姓生活时的愉快心情。思考与探讨作者笔下的“秋雨图”有何特点? 写了灰沉沉的天底、凉风、急雨,一句一景,写出了北国清秋之雨忽来忽去的情景。云的景象、雨的阵势,活灵活现。佳日秋果图 作者为什么不写果子成熟时,而写“淡绿微黄”的将熟未熟的秋果景色? 秋的全盛时期不在果实成熟红透,却在将熟未熟的青涩日子。可见作者对故都秋日胜景了然于胸,感情表达含蓄而深沉。思考与探讨碧绿的天色,漏下的日光,玉泉的夜月,钓鱼台的柳影高远、柔和、清冷西山的虫唱,秋蝉的残声

驯鸽的飞声,潭柘寺钟声凄凉、哀惋悠远、低沉牵牛花,将熟未熟的枣儿冷色、青涩秋槐落蕊,秋雨落寞、凄凉整体把握:你认为作者主要从哪几个方面来 写故都的秋?各具怎样的特点?秋光:

秋声:

秋色:

秋味:北国之秋:清、静、悲凉本体——南国的秋与北国的秋黄酒 —— 白干稀饭 —— 馍馍鲈鱼 ——大蟹黄犬 ——骆驼喻体比喻味烈

味深

味浓

味久味润

味浅

味淡

味短北国之秋:清、静、悲凉南国之秋:慢、润、淡对比

烘托北国之秋——南国之秋味 文中的秋景中融入了作家情的眷恋,对故都秋的向往;而作家的主观情感中又有秋的落寞,而且全文的基调是忧伤的、悲凉的,因此可以说是作者对故都的秋的一曲悲凉的颂歌。你认为郁达夫在文中是颂秋还是悲秋?故都的秋像一首诗

深沉而又含蓄

故都的秋像一幅画

美丽而又落寞

故都的秋是一支歌

忧伤而又苍凉一曲悲凉的颂歌北国之秋:清、静、悲凉

(全文之“神”)读12节,找出本段的中心句议论:

足见有感觉的动物,有情趣的人类对于秋,总是一样的能特别起深沉、幽严厉、萧索的感触来的。作用:

是从形到神的深化,增添了文章的厚重感,意境的开阔感。香山红叶习题1、作者在谈到牵牛花时说:“我以为以蓝色或白色为佳。”对此理由分析不正确的一项是( )

A、因为蓝色和白色都是冷色,最能体现秋的“清”。

B、表现作者主观的感彩。

C、像喇叭的颜色,与花名贴切。

D、能使人感觉到十分的秋意。C习题2、作者写对故都的秋的怀念时,重点写了住在最平凡的“皇城人海”中的“一椽破屋”时的所见所感,而对于“陶然亭”等名胜只是一笔带过。这样写的原因是( )

A、作者想尝试那种宁静的平凡生活。

B、“陶然亭的芦花”等景物不能体现故都的秋的特点,没有秋味。

C、作者没有去过陶然亭,所以不知道那儿的景色如何。

D、选择这样的地方写更能体现出北国之秋“清、静、悲凉”的特点,符合作者要表达的思想。D 《沉沦》是郁达夫早年的一篇代表性作品。小说借一个中国留日学生的忧郁性格和变态心理的刻划,抒写了“弱国子民”在异邦所受到的屈辱冷遇,以及渴望纯真的友谊与爱情而又终不可得的失望与苦闷;同时也表达了盼望祖国早日富强起来的热切心愿。作品主人公的苦闷具有时代的特征,代表了“五四”时期那些受着压迫、开始觉醒而自身又带点病态的知识青年的共同心理。郁达夫通过大胆真率的描写,呼喊出了他们所共有的内心要求,进而控诉了外受帝国主义压迫、内受封建势力统治的罪恶社会,因此在当时发生了很大的影响,引起许多知识青年的共鸣。