《论无性造人》课件

图片预览

文档简介

课件52张PPT。 论无性造人竹窗闻风寄苗发、司空曙①

[唐]李 益

微风惊暮坐,

临牖思悠哉。

开门复动竹,

疑是故人来。

时滴枝上露,

稍沾阶下苔。

何当一入幌,

为拂绿琴②埃。【注】 ①苗发、司空曙:俱为作者友人。②绿琴:汉司马相如有绿绮琴,故后世称琴为绿琴。【赏析】 这首诗内容如题目所说,是借风的形象表达对朋友苗发、司空曙的思念之情。,首联一个“惊”字,写出了微风突起的情景:暮色中,诗人静坐家中,若有所失,忽然一阵风来,风儿吹动了他思念故人的情感。颔联以浪漫主义的遐想写出了对老朋友的急切盼望之情,一个“疑”字,境界全出。颈联两句写风吹叶动,露滴沾苔的景象。夜深滴落的露珠渐渐润湿了石阶下的青苔,美好的景色无人来分享,诗人独坐到深夜,思念之情更浓。尾联末句语带双关,寓意无穷,表达了诗人强烈的愿望:老朋友如果真能像风那样看望我,我一定操琴一曲,弹起友谊的旋律。总观全诗,一“风”立骨,从对风思友开始,到闻风而疑来,再到因望风而生怨,诗人妙用“闻风”统摄全篇。这“微风”既是实写之景,又成了相思的寄托,构思可谓巧妙。【思考】 诗作以“微风”开头并贯穿全篇,意义深远。请简要说明。

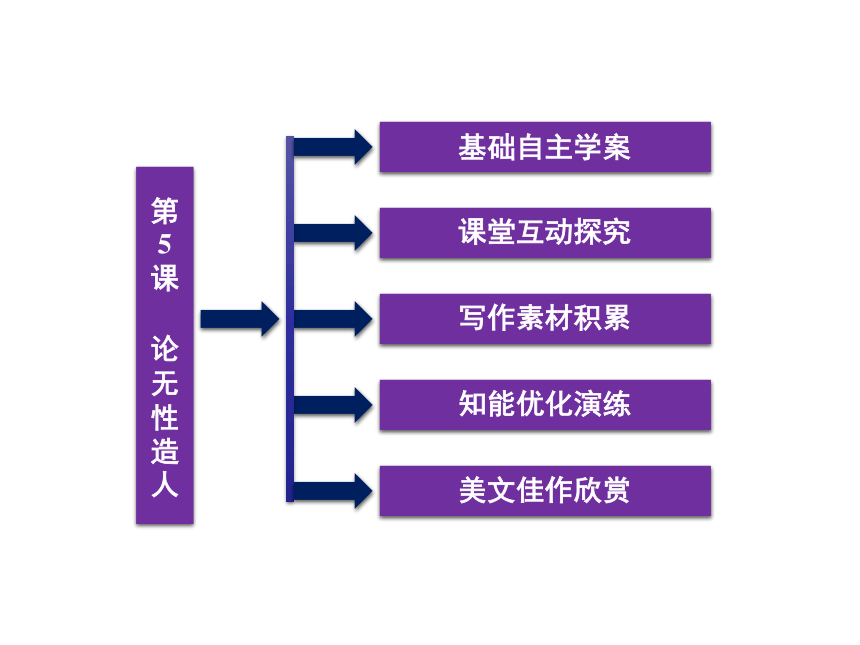

【提示】 画线部分为思考答案。 课堂互动探究写作素材积累知能优化演练第5课

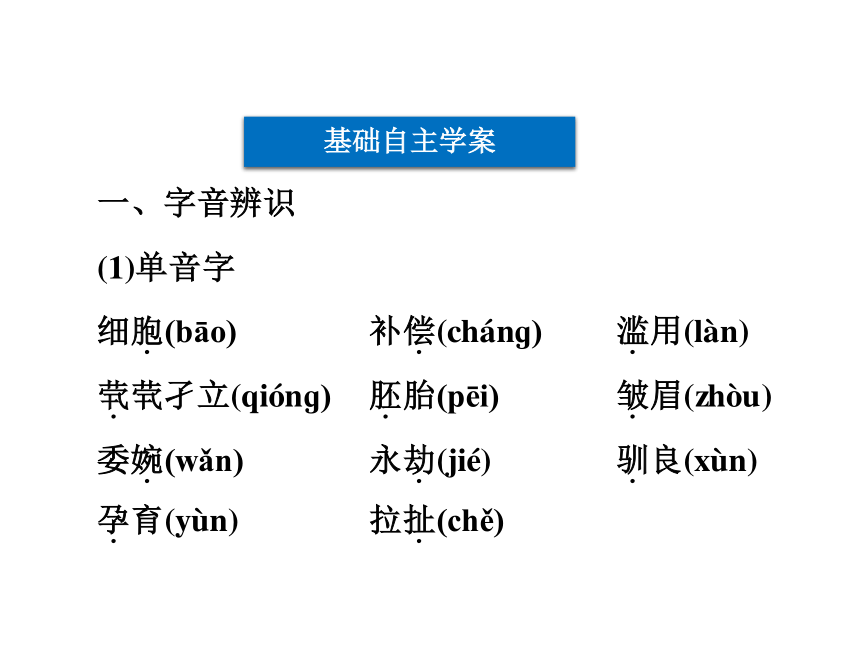

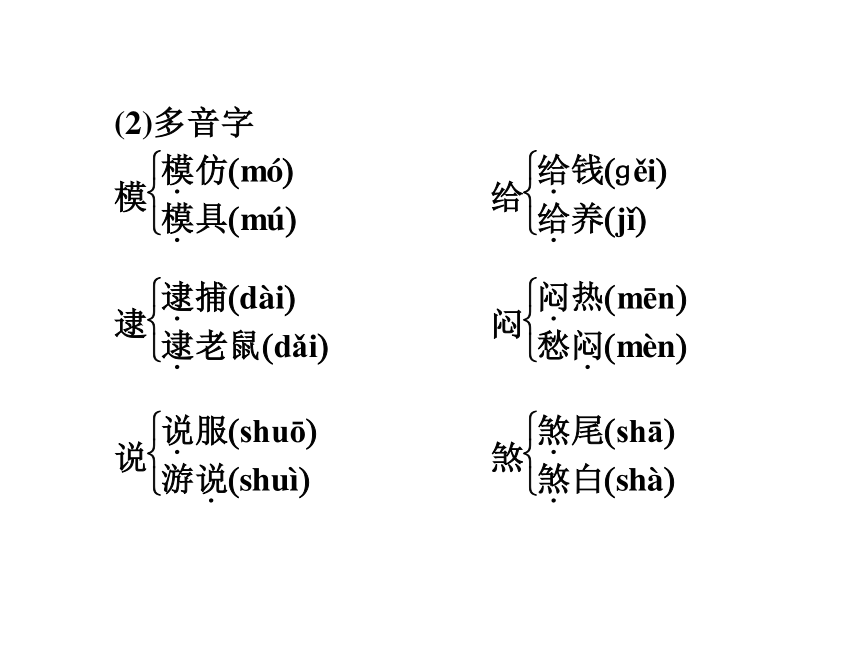

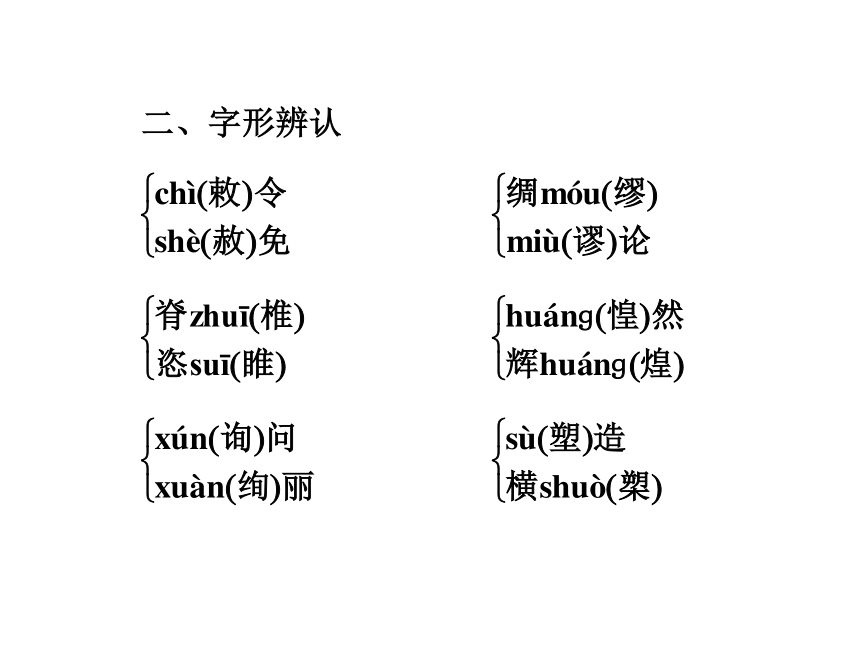

论无性造人基础自主学案美文佳作欣赏基础自主学案三、词语辨析

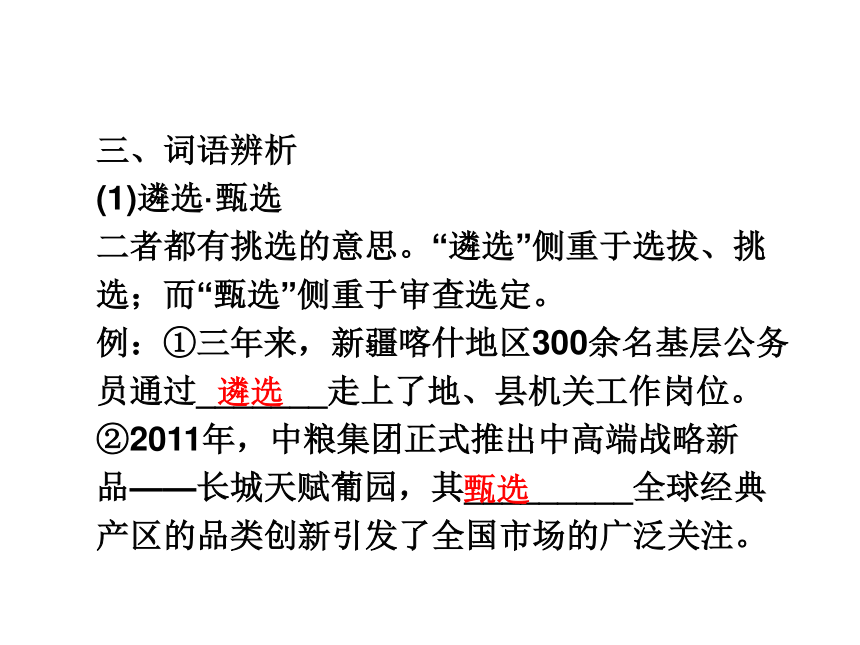

(1)遴选·甄选

二者都有挑选的意思。“遴选”侧重于选拔、挑选;而“甄选”侧重于审查选定。

例:①三年来,新疆喀什地区300余名基层公务员通过_______走上了地、县机关工作岗位。

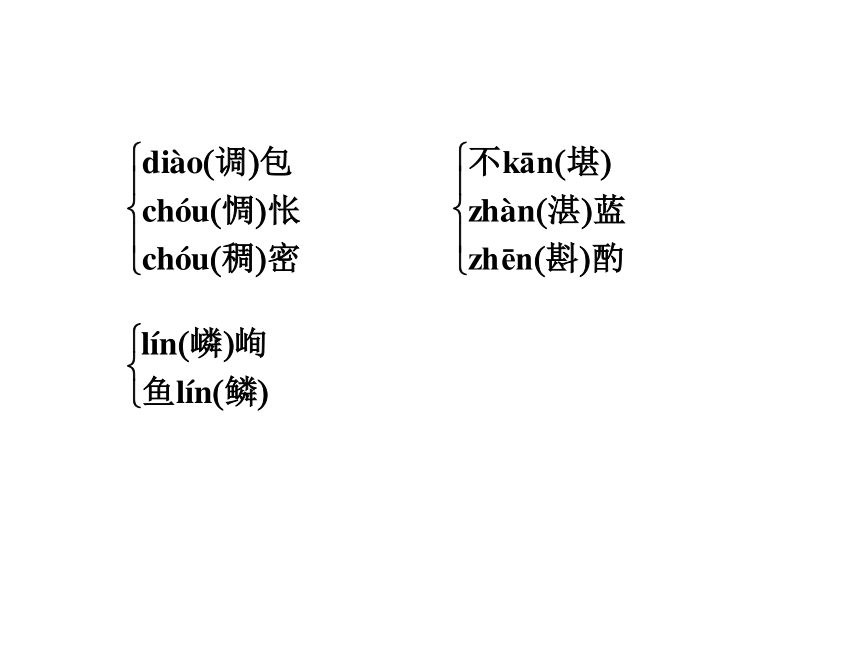

②2011年,中粮集团正式推出中高端战略新品——长城天赋葡园,其_________全球经典产区的品类创新引发了全国市场的广泛关注。遴选甄选(2)干涉·干预

二者都有过问别人的事的意思。“干涉”着重于强行参与、横加阻挠、不该管而管,多指用粗暴强硬的手段过问或制止,迫使对方服从;“干预”一般是指给对方一定的压力和影响。

例:①巴基斯坦政党拟举行大规模示威,反对美_________主权。

②海口的学者们称石油资源丰富的南中国海和西藏、台湾一样是中国的核心利益,一直反对美国对此进行_________。干涉干预(3)培育·养育

培育:①培养幼小的生物,使它发育成长;②培养(人)。

养育:抚养和教育。

例:①2011年以来,鄂尔多斯市鄂前旗结合农村牧区实际,积极开辟“四大课堂”,全面提高广大农村牧区党员群众科技知识水平,______新型农牧民,推动农村牧区经济快速发展。

②腼腆的小长英不爱说话,她心中也有一个愿望:好好学习,今后把_______自己的老奶奶照顾好。培育养育四、词语释义

①茕茕孑立:_____________________________

②举目无亲:_____________________________

____________________

③初露头角:_____________________________

④周而复始:_____________________________

_______________

⑤敕令:____________________形容孤孤单单,无依无靠。抬起头来看不见一个亲人,形容

人地生疏。比喻刚显露出某种才华。一圈又一圈地轮转。形容不断

循环。皇帝下达的命令。五、文学常识

1.走近作者

刘易斯·托马斯生于纽约,受教于普林

斯顿大学和哈佛医学院。历任明尼苏

达大学儿科学教授,纽约大学贝尔维

尤医疗中心病理学与医学系主任和该

医疗中心主任,耶鲁医学院病理学系主任和该院院长,纽约市斯隆—凯特琳癌症纪念医院院长。美国国家科学院院士。1974年出版随笔集

《__________________》,获该年美国图书奖。细胞生命的礼赞2.资料链接

克 隆

何为克隆?克隆是独立细胞繁殖系统,指后代完全由一个细胞复制,具有完全相同的遗传物质。它是特指一种生物学操作。

时至今日,“克隆”的含义已不仅仅是“无性繁殖”,凡来自同一个祖先,经过无性繁殖出的个体,也叫“克隆”。但克隆与无性繁殖是不同的。无性繁殖是指不经过雌雄两性生殖细胞的结合、只由一个生物体产生后代的生殖方式。常见的有孢子生殖、出芽生殖和分裂生殖。由植物的根、茎、叶等经过压条或嫁接等方式产生新个体也叫无性繁殖。绵羊、猴子和牛等动物没有人工操作是不能进行无性繁殖的。科学家把人工操作动物的无性繁殖过程叫“克隆”,这门生物技术叫“___________”。克隆技术六、整体预知课堂互动探究[文脉·探究]

1.如何理解文中“请问,如果你在55岁的时候,通过代理人,成为一个不可救药的少年犯,你当作何感想”这一句话?

【提示】 这一想象的场景是作者对“克隆人”这一代理人的绝妙疑问,克隆人由于只是复制的遗传特征,而作为人类本性的一些思维、规范等方面的问题在克隆人身上可能缺乏。克隆人只是自己的一个物理的代替品,思想上不存在“仁义礼智信”。没有亲情的滋养,没有经历人的成长所必需的阶段,也就不具备这些阶段相应的认识,更不会有认识上的成长进步,因此在教育他们遵守行为规范,学习人类文明方面存在很大的困难,这些很可能造成他们的行为、思想同正常发展的人的行为、思想相背离,偏离社会发展的轨道,给社会造成危害。2.作者在这篇文章中,认为克隆技术,尤其在“克隆人”方面,面临很多困难。仔细阅读文章,概括一下究竟要面临哪些困难?

【提示】 就克隆的前景问题,作者摆出两个困难:其一是人的自身的生存危机——克隆人排挤衰老的真自我,或许还会成为不可救药的少年犯;其二是由此带来的社会危机。

就克隆一个一模一样的人的问题,作者认为也存在两方面的困难:其一是时间问题;其二是环境的再造问题。3.本文中的“无性造人”与“克隆”的概念是否相同?

【提示】 “克隆”,据《新坐标》上讲,是独立细胞繁殖系,指后代完全由一个细胞复制,具有完全相同的遗传物质。据课文可理解为“由任何动物或植物的随便哪个体细胞含有的DNA来再造一个一模一样的生物个体”。而本文中的“无性造人”指不仅要“克隆出像煞供体亲本的某些人来”,更要求得成为“一个人的真正复本”。此二者有密切的联系,但概念不同,单纯讲克隆人是可行的,但无性造人却是不可行的,因为“无性造人”意味着“用一个完全相同的世界来取代今天的世界”,而复制了同样的世界也就复制了同样的问题。4.文章的开头和结尾部分是怎样做到前后呼应的?

【提示】 文章开头就说“再造一个一模一样的生物个体,从理论上讲已经是可能的了”。而最后再次提到“放下克隆的事,别去尝试它,而去试试相反的方向”。由克隆理论上可能开始,又由客观实际上可行结束,首尾呼应。5.从全文看,作者对克隆人持什么样的态度?

【名师点拨】 一方面,作者认为人不可能克隆出与供体亲本一模一样的人,人可能克隆出形体一致的人,但复制人的思想是不可能的。人们不必担心克隆自我会带来什么危险。

另一方面,作者不赞同克隆。不要让世界多些单调,不要让世界千篇一律,还是让世界多些变化好。6.文章是如何层层推进、巧妙论证的?

【名师点拨】 文章论证角度巧妙,推理严密,层次清晰。

为论证克隆的前景暗淡,文章从两个方面入手:一是人的自身生存危机——克隆人排挤衰老的真我,或许还会使自己成为不可救药的少年犯;二是由此带来的社会危机——入选的人员、标准及技术滥用等问题都会带来危险。精当的论述以一当十,深入浅出。为论证克隆一个一模一样的人的事情不大可能发生,作者以退为进,提出了两个问题:一是时间问题,它需要几十年的不加任何干预的观察;二是环境的再造问题,环境包括了父母乃至祖父母、整个家庭、家庭每一成员的周围所有人以及这些人周围的人乃至整个世界。第二方面的论述极为精彩,从克隆其父母开始,层层引申,严密推理,直到复制整个世界,而这又是不可能做到的。至此,读者完全信服了作者的观点:这种事真的是不可能发生的。[细剖·深析]

[楼主]

任何科学研究的出现都会引起人们的争论,所谓见仁见智,克隆人的出现更是关系到人们的切身利益,争论自然也就更多,对这个问题的看法多种多样,很难统一起来,人们从不同的角度出发,提出了许多不同的见解。你对克隆人有什么看法?[沙发]

反对克隆人。因为克隆人使人的基本定义发生了改变,使人丧失了尊严;克隆人彻底搞坏了社会人伦关系;克隆技术若被狂人滥用将会危害社会,如克隆出希特勒等纳粹分子等。[板凳]

克隆人理论上是可行的,不必为克隆人可能带来伦理问题而不敢从事克隆人的科学研究。因为决定人命运和性格的不是生物基因,而是社会因素。科学家即使复制出希特勒的躯体,也无法复制出他的思想和情感;人的尊严不在于生育方式,而在于人的社会性人格;而人的伦理观念是会变化的,可以根据变化的客观存在再给人们以伦理定位。[三楼]

人毕竟是社会的人,制造出生物的人是人类的一种退化。而我国现有的科技伦理教育还相当欠缺,大家更多的是从纯技术的角度关注事件本身,而缺乏深层次的伦理思考。所以,首先应加强科研人员及高层管理人员的伦理观念, 这将有助于科研的规范和有序化。写作素材积累1.思路清晰,结构完整。

文章思路清晰,采用比较典型的议论文结构,遵循“提出论题——分析问题——得出结论”的模式。首先引入话题——克隆,接着表明观点,然后再具体细致地分析论证观点,最后得出结论:克隆人试验不可行,别去尝试。2.假设论证,透彻缜密。

课文主体部分采用了假设论证的方法。作者假设进行试验,进而一步步分析试验所需的条件,最终得出该试验的不可行、不可能。通过假设,更透彻地分析了方方面面,更有说服力。3.语言机智幽默,通俗易懂。

作者文笔亲切生动,较多地采用了“你”这一人称,拉近了与读者的距离,且善于化繁为简,变枯燥的说理为有趣的探讨。作者是一位医学家、生物学家,而学了课文我们可以看出,他同时也是一位极富伦理学、社会学和文学素养的杰出科学家。随堂练笔

自选话题,运用机智幽默、通俗易懂的语言,写一段议论性文字,100字左右。

【参考示例】

美国之所以多年来与台湾保持着暧昧关系,全然是为了自己的被窝温暖。换句话说,如果台湾这只热水袋不能保障美国伸在亚太地区的脚趾暖和,甚至还倒灌冷风,他马上就会把台湾蹬出被窝去。1.课内素材开发

论无性造人》一文向读者假设了克隆人出现后的危机:一是人自身的危机——克隆人排挤衰老的真我;二是社会危机——入选的人员、标准以及技术滥用等问题会带来危险。假如已成现实,那人类也就此止步了。作者由此唤起全世界的人坚决反对克隆人,展现了一位科学家对人类未来的担忧和强烈的社会责任感。

[适用话题]

本素材适用于“科技”、“人类命运”、“探索”、“责任”等话题或材料作文中。2.鲜活素材速递

16岁的他与死神签订了“契约” 科学少年技惊全国

近日,就读于深圳东方英文书院中学的男孩站上了《中国达人秀》的舞台,他就是被人称为“科学怪人”的卢驭龙。

卢驭龙的父亲卢学东,原在修水县文化馆工作,2003年带着卢驭龙来到深圳,那时驭龙才8岁,在深圳市宝安一家小学读书。从小他就有爱好科学的天赋,好奇好钻。小学二年级的时候,他就经常跑到初中班级旁听化学课。9岁那年,在医院里捡到了一瓶高锰酸钾开始实验,爱钻研,做研究,不小心液体翻出来了,将他的大腿烧伤,直到现在仍有伤痕,但这次烧伤,并没有使他失去信心,而是深深的引起了他的兴趣。驭龙就自己动手办起了一个化学测试室。13岁那年,他在家做化学高能反映,将自己配好的质料拿到屋外的空隙点燃。当时只是想试一下通过不断调整化学剂量的比例测试它的反映威力。没想到就这样爆炸了!他的右腿、左手、面部都被炸成重伤,驭龙昏了过去,住院一年多,缝400针。直到现在还留有后遗症,耳膜受损,左手残疾,全身都是伤痕。但他嫌住院治疗时间太长,浪费了做测试的时间,卢驭龙就偷偷地离开病院,继续他的实验。16岁即研制出晶体管式等离子弧双声道扬声器,已申请国家专利;利用课余时间,发明50万伏的静电装置,他身穿保护服做闪电实验,触摸高压电弧的图片《男子触摸高压电》获2010年度经济及科技类单幅银奖;2010年获全国青少年科技创新大赛二等奖……

[适用话题]

这则材料适用于“探索”、“奉献”、“顽强”、“勤奋”等相关话题或材料作文中。知能优化演练美文佳作欣赏对DNA的思考

孙元媛

如果说格雷的第一张人体解剖图

解开了人体结构之迷,奠定了近

代医学的基础,那么人类基因组

图谱就是第二张解剖图,它给人

类医学带来了一个全新的纪元,

但同时也给人类带来了巨大的困惑。女娲造人之时,上天便赐予我们眼睛。有一天人们用它第一次在水中惊喜地看见了自己的倒影,而后人们通过镜子看自己,直到现在,人们又通过基因这一特殊的镜子,以一种全新的方式重新审视自己,由此审视世界。我们欣喜地看到了基因研究利用的广阔前景。随着转基因技术的运用,水仙的基因已被植入水稻,使之含铁量明显增高;随着人们对基因的了解,克隆技术应运而生,第一只克隆羊多利活生生地站在了人们面前;随着克隆技术的发展,人类器官可以被克隆,有望用新器官接替人们已老损的器官……如此种种让人觉得人类似乎已可充当第二个上帝,或者说第二个女娲了。有人说上帝总是一手拿着答案,一手握着问号。当瑞士科学家对转基因水稻惊叹不已的时候,人们发现几年来水稻经自然筛选的基因被污染了;当克隆羊多利刚出生不久,人们发现克隆动物会未老先衰。更令人担忧的是克隆引发的伦理问题。克隆人与被克隆人之间的关系难以确定,这必将导致社会关系的混乱;另一方面,克隆技术如果被利用在人身上,很容易引发“人口优化论”,导致种族歧视。由这些引发的灾难,从某种意义上来说,人类也可能成为第二个撒旦。现今上海很流行一种“克隆人”的行业,只要顾客把想要克隆的部位浸入一种特殊的液体,五分钟后取出,经过特殊处理,就可做成与被克隆部分一模一样的晶莹剔透的模本了。这种模本可以是任何颜色,任何形状,一切全由顾客作主。或许有一天,我期望人类也能够像控制这种被“克隆”出来的玩偶一样控制基因技术的弊端。但无论基因技术的前景如何,无论基因技术的发展给我们带来了什么,无论它会把我们推向希望还是死亡,能进一步地认识自己,认识真实,逼视真理,这总是令人欣喜的进步。

况且我们所处的世界是充满矛盾的,生与死、利与弊、美与丑、高尚与卑下,任何事物都存在两面性。正是这种多元构成了这世界的丰富多彩,因此对于基因技术所带来的利与弊,我们何不用一种更宽容、更客观的姿态去面对?不必惊惶失措,更不必因噎废食。再者,矛盾本身其实并不可怕。无数次大爆炸造就了现在的宇宙;80亿年前一次偶然的大爆炸创造了地球;人类也是在与自身、与环境的矛盾斗争中走出丛林,成为今天的万物灵长的。因此,在基因技术的利弊的抉择中,在矛盾的碰撞中,也许会撞出一片新的空间,产生一种新的生机,实现人类的新进步。【赏评】 这篇文章通过丰富的信息和活泼的语言,表现了作者开阔的视野与对世界科技热点的关切,分析全面、客观,具有一种辩证的力量。作者首先从格雷的人体解剖入笔,提出对人体构造的疑惑;然后引入女娲造人的神话传说,并由此引出克隆的科学概念,从而引出对DNA的思考和探索,可谓步步推进,思维缜密。作者还对“克隆”的利弊做了有理有据的分析。弊端如:基因被污染、未老先衰、伦理问题、导致社会关系的混乱、导致种族歧视等。但最后作者又表示,基因技术终究能让人们逼近真理,让人们在与环境的矛盾斗争中撞出一片新的空间,产生一种新的生机,实现人类的新的进步。全文说理是客观、全面、辩证的。本部分内容讲解结束点此进入课件目录按ESC键退出全屏播放谢谢使用

[唐]李 益

微风惊暮坐,

临牖思悠哉。

开门复动竹,

疑是故人来。

时滴枝上露,

稍沾阶下苔。

何当一入幌,

为拂绿琴②埃。【注】 ①苗发、司空曙:俱为作者友人。②绿琴:汉司马相如有绿绮琴,故后世称琴为绿琴。【赏析】 这首诗内容如题目所说,是借风的形象表达对朋友苗发、司空曙的思念之情。,首联一个“惊”字,写出了微风突起的情景:暮色中,诗人静坐家中,若有所失,忽然一阵风来,风儿吹动了他思念故人的情感。颔联以浪漫主义的遐想写出了对老朋友的急切盼望之情,一个“疑”字,境界全出。颈联两句写风吹叶动,露滴沾苔的景象。夜深滴落的露珠渐渐润湿了石阶下的青苔,美好的景色无人来分享,诗人独坐到深夜,思念之情更浓。尾联末句语带双关,寓意无穷,表达了诗人强烈的愿望:老朋友如果真能像风那样看望我,我一定操琴一曲,弹起友谊的旋律。总观全诗,一“风”立骨,从对风思友开始,到闻风而疑来,再到因望风而生怨,诗人妙用“闻风”统摄全篇。这“微风”既是实写之景,又成了相思的寄托,构思可谓巧妙。【思考】 诗作以“微风”开头并贯穿全篇,意义深远。请简要说明。

【提示】 画线部分为思考答案。 课堂互动探究写作素材积累知能优化演练第5课

论无性造人基础自主学案美文佳作欣赏基础自主学案三、词语辨析

(1)遴选·甄选

二者都有挑选的意思。“遴选”侧重于选拔、挑选;而“甄选”侧重于审查选定。

例:①三年来,新疆喀什地区300余名基层公务员通过_______走上了地、县机关工作岗位。

②2011年,中粮集团正式推出中高端战略新品——长城天赋葡园,其_________全球经典产区的品类创新引发了全国市场的广泛关注。遴选甄选(2)干涉·干预

二者都有过问别人的事的意思。“干涉”着重于强行参与、横加阻挠、不该管而管,多指用粗暴强硬的手段过问或制止,迫使对方服从;“干预”一般是指给对方一定的压力和影响。

例:①巴基斯坦政党拟举行大规模示威,反对美_________主权。

②海口的学者们称石油资源丰富的南中国海和西藏、台湾一样是中国的核心利益,一直反对美国对此进行_________。干涉干预(3)培育·养育

培育:①培养幼小的生物,使它发育成长;②培养(人)。

养育:抚养和教育。

例:①2011年以来,鄂尔多斯市鄂前旗结合农村牧区实际,积极开辟“四大课堂”,全面提高广大农村牧区党员群众科技知识水平,______新型农牧民,推动农村牧区经济快速发展。

②腼腆的小长英不爱说话,她心中也有一个愿望:好好学习,今后把_______自己的老奶奶照顾好。培育养育四、词语释义

①茕茕孑立:_____________________________

②举目无亲:_____________________________

____________________

③初露头角:_____________________________

④周而复始:_____________________________

_______________

⑤敕令:____________________形容孤孤单单,无依无靠。抬起头来看不见一个亲人,形容

人地生疏。比喻刚显露出某种才华。一圈又一圈地轮转。形容不断

循环。皇帝下达的命令。五、文学常识

1.走近作者

刘易斯·托马斯生于纽约,受教于普林

斯顿大学和哈佛医学院。历任明尼苏

达大学儿科学教授,纽约大学贝尔维

尤医疗中心病理学与医学系主任和该

医疗中心主任,耶鲁医学院病理学系主任和该院院长,纽约市斯隆—凯特琳癌症纪念医院院长。美国国家科学院院士。1974年出版随笔集

《__________________》,获该年美国图书奖。细胞生命的礼赞2.资料链接

克 隆

何为克隆?克隆是独立细胞繁殖系统,指后代完全由一个细胞复制,具有完全相同的遗传物质。它是特指一种生物学操作。

时至今日,“克隆”的含义已不仅仅是“无性繁殖”,凡来自同一个祖先,经过无性繁殖出的个体,也叫“克隆”。但克隆与无性繁殖是不同的。无性繁殖是指不经过雌雄两性生殖细胞的结合、只由一个生物体产生后代的生殖方式。常见的有孢子生殖、出芽生殖和分裂生殖。由植物的根、茎、叶等经过压条或嫁接等方式产生新个体也叫无性繁殖。绵羊、猴子和牛等动物没有人工操作是不能进行无性繁殖的。科学家把人工操作动物的无性繁殖过程叫“克隆”,这门生物技术叫“___________”。克隆技术六、整体预知课堂互动探究[文脉·探究]

1.如何理解文中“请问,如果你在55岁的时候,通过代理人,成为一个不可救药的少年犯,你当作何感想”这一句话?

【提示】 这一想象的场景是作者对“克隆人”这一代理人的绝妙疑问,克隆人由于只是复制的遗传特征,而作为人类本性的一些思维、规范等方面的问题在克隆人身上可能缺乏。克隆人只是自己的一个物理的代替品,思想上不存在“仁义礼智信”。没有亲情的滋养,没有经历人的成长所必需的阶段,也就不具备这些阶段相应的认识,更不会有认识上的成长进步,因此在教育他们遵守行为规范,学习人类文明方面存在很大的困难,这些很可能造成他们的行为、思想同正常发展的人的行为、思想相背离,偏离社会发展的轨道,给社会造成危害。2.作者在这篇文章中,认为克隆技术,尤其在“克隆人”方面,面临很多困难。仔细阅读文章,概括一下究竟要面临哪些困难?

【提示】 就克隆的前景问题,作者摆出两个困难:其一是人的自身的生存危机——克隆人排挤衰老的真自我,或许还会成为不可救药的少年犯;其二是由此带来的社会危机。

就克隆一个一模一样的人的问题,作者认为也存在两方面的困难:其一是时间问题;其二是环境的再造问题。3.本文中的“无性造人”与“克隆”的概念是否相同?

【提示】 “克隆”,据《新坐标》上讲,是独立细胞繁殖系,指后代完全由一个细胞复制,具有完全相同的遗传物质。据课文可理解为“由任何动物或植物的随便哪个体细胞含有的DNA来再造一个一模一样的生物个体”。而本文中的“无性造人”指不仅要“克隆出像煞供体亲本的某些人来”,更要求得成为“一个人的真正复本”。此二者有密切的联系,但概念不同,单纯讲克隆人是可行的,但无性造人却是不可行的,因为“无性造人”意味着“用一个完全相同的世界来取代今天的世界”,而复制了同样的世界也就复制了同样的问题。4.文章的开头和结尾部分是怎样做到前后呼应的?

【提示】 文章开头就说“再造一个一模一样的生物个体,从理论上讲已经是可能的了”。而最后再次提到“放下克隆的事,别去尝试它,而去试试相反的方向”。由克隆理论上可能开始,又由客观实际上可行结束,首尾呼应。5.从全文看,作者对克隆人持什么样的态度?

【名师点拨】 一方面,作者认为人不可能克隆出与供体亲本一模一样的人,人可能克隆出形体一致的人,但复制人的思想是不可能的。人们不必担心克隆自我会带来什么危险。

另一方面,作者不赞同克隆。不要让世界多些单调,不要让世界千篇一律,还是让世界多些变化好。6.文章是如何层层推进、巧妙论证的?

【名师点拨】 文章论证角度巧妙,推理严密,层次清晰。

为论证克隆的前景暗淡,文章从两个方面入手:一是人的自身生存危机——克隆人排挤衰老的真我,或许还会使自己成为不可救药的少年犯;二是由此带来的社会危机——入选的人员、标准及技术滥用等问题都会带来危险。精当的论述以一当十,深入浅出。为论证克隆一个一模一样的人的事情不大可能发生,作者以退为进,提出了两个问题:一是时间问题,它需要几十年的不加任何干预的观察;二是环境的再造问题,环境包括了父母乃至祖父母、整个家庭、家庭每一成员的周围所有人以及这些人周围的人乃至整个世界。第二方面的论述极为精彩,从克隆其父母开始,层层引申,严密推理,直到复制整个世界,而这又是不可能做到的。至此,读者完全信服了作者的观点:这种事真的是不可能发生的。[细剖·深析]

[楼主]

任何科学研究的出现都会引起人们的争论,所谓见仁见智,克隆人的出现更是关系到人们的切身利益,争论自然也就更多,对这个问题的看法多种多样,很难统一起来,人们从不同的角度出发,提出了许多不同的见解。你对克隆人有什么看法?[沙发]

反对克隆人。因为克隆人使人的基本定义发生了改变,使人丧失了尊严;克隆人彻底搞坏了社会人伦关系;克隆技术若被狂人滥用将会危害社会,如克隆出希特勒等纳粹分子等。[板凳]

克隆人理论上是可行的,不必为克隆人可能带来伦理问题而不敢从事克隆人的科学研究。因为决定人命运和性格的不是生物基因,而是社会因素。科学家即使复制出希特勒的躯体,也无法复制出他的思想和情感;人的尊严不在于生育方式,而在于人的社会性人格;而人的伦理观念是会变化的,可以根据变化的客观存在再给人们以伦理定位。[三楼]

人毕竟是社会的人,制造出生物的人是人类的一种退化。而我国现有的科技伦理教育还相当欠缺,大家更多的是从纯技术的角度关注事件本身,而缺乏深层次的伦理思考。所以,首先应加强科研人员及高层管理人员的伦理观念, 这将有助于科研的规范和有序化。写作素材积累1.思路清晰,结构完整。

文章思路清晰,采用比较典型的议论文结构,遵循“提出论题——分析问题——得出结论”的模式。首先引入话题——克隆,接着表明观点,然后再具体细致地分析论证观点,最后得出结论:克隆人试验不可行,别去尝试。2.假设论证,透彻缜密。

课文主体部分采用了假设论证的方法。作者假设进行试验,进而一步步分析试验所需的条件,最终得出该试验的不可行、不可能。通过假设,更透彻地分析了方方面面,更有说服力。3.语言机智幽默,通俗易懂。

作者文笔亲切生动,较多地采用了“你”这一人称,拉近了与读者的距离,且善于化繁为简,变枯燥的说理为有趣的探讨。作者是一位医学家、生物学家,而学了课文我们可以看出,他同时也是一位极富伦理学、社会学和文学素养的杰出科学家。随堂练笔

自选话题,运用机智幽默、通俗易懂的语言,写一段议论性文字,100字左右。

【参考示例】

美国之所以多年来与台湾保持着暧昧关系,全然是为了自己的被窝温暖。换句话说,如果台湾这只热水袋不能保障美国伸在亚太地区的脚趾暖和,甚至还倒灌冷风,他马上就会把台湾蹬出被窝去。1.课内素材开发

论无性造人》一文向读者假设了克隆人出现后的危机:一是人自身的危机——克隆人排挤衰老的真我;二是社会危机——入选的人员、标准以及技术滥用等问题会带来危险。假如已成现实,那人类也就此止步了。作者由此唤起全世界的人坚决反对克隆人,展现了一位科学家对人类未来的担忧和强烈的社会责任感。

[适用话题]

本素材适用于“科技”、“人类命运”、“探索”、“责任”等话题或材料作文中。2.鲜活素材速递

16岁的他与死神签订了“契约” 科学少年技惊全国

近日,就读于深圳东方英文书院中学的男孩站上了《中国达人秀》的舞台,他就是被人称为“科学怪人”的卢驭龙。

卢驭龙的父亲卢学东,原在修水县文化馆工作,2003年带着卢驭龙来到深圳,那时驭龙才8岁,在深圳市宝安一家小学读书。从小他就有爱好科学的天赋,好奇好钻。小学二年级的时候,他就经常跑到初中班级旁听化学课。9岁那年,在医院里捡到了一瓶高锰酸钾开始实验,爱钻研,做研究,不小心液体翻出来了,将他的大腿烧伤,直到现在仍有伤痕,但这次烧伤,并没有使他失去信心,而是深深的引起了他的兴趣。驭龙就自己动手办起了一个化学测试室。13岁那年,他在家做化学高能反映,将自己配好的质料拿到屋外的空隙点燃。当时只是想试一下通过不断调整化学剂量的比例测试它的反映威力。没想到就这样爆炸了!他的右腿、左手、面部都被炸成重伤,驭龙昏了过去,住院一年多,缝400针。直到现在还留有后遗症,耳膜受损,左手残疾,全身都是伤痕。但他嫌住院治疗时间太长,浪费了做测试的时间,卢驭龙就偷偷地离开病院,继续他的实验。16岁即研制出晶体管式等离子弧双声道扬声器,已申请国家专利;利用课余时间,发明50万伏的静电装置,他身穿保护服做闪电实验,触摸高压电弧的图片《男子触摸高压电》获2010年度经济及科技类单幅银奖;2010年获全国青少年科技创新大赛二等奖……

[适用话题]

这则材料适用于“探索”、“奉献”、“顽强”、“勤奋”等相关话题或材料作文中。知能优化演练美文佳作欣赏对DNA的思考

孙元媛

如果说格雷的第一张人体解剖图

解开了人体结构之迷,奠定了近

代医学的基础,那么人类基因组

图谱就是第二张解剖图,它给人

类医学带来了一个全新的纪元,

但同时也给人类带来了巨大的困惑。女娲造人之时,上天便赐予我们眼睛。有一天人们用它第一次在水中惊喜地看见了自己的倒影,而后人们通过镜子看自己,直到现在,人们又通过基因这一特殊的镜子,以一种全新的方式重新审视自己,由此审视世界。我们欣喜地看到了基因研究利用的广阔前景。随着转基因技术的运用,水仙的基因已被植入水稻,使之含铁量明显增高;随着人们对基因的了解,克隆技术应运而生,第一只克隆羊多利活生生地站在了人们面前;随着克隆技术的发展,人类器官可以被克隆,有望用新器官接替人们已老损的器官……如此种种让人觉得人类似乎已可充当第二个上帝,或者说第二个女娲了。有人说上帝总是一手拿着答案,一手握着问号。当瑞士科学家对转基因水稻惊叹不已的时候,人们发现几年来水稻经自然筛选的基因被污染了;当克隆羊多利刚出生不久,人们发现克隆动物会未老先衰。更令人担忧的是克隆引发的伦理问题。克隆人与被克隆人之间的关系难以确定,这必将导致社会关系的混乱;另一方面,克隆技术如果被利用在人身上,很容易引发“人口优化论”,导致种族歧视。由这些引发的灾难,从某种意义上来说,人类也可能成为第二个撒旦。现今上海很流行一种“克隆人”的行业,只要顾客把想要克隆的部位浸入一种特殊的液体,五分钟后取出,经过特殊处理,就可做成与被克隆部分一模一样的晶莹剔透的模本了。这种模本可以是任何颜色,任何形状,一切全由顾客作主。或许有一天,我期望人类也能够像控制这种被“克隆”出来的玩偶一样控制基因技术的弊端。但无论基因技术的前景如何,无论基因技术的发展给我们带来了什么,无论它会把我们推向希望还是死亡,能进一步地认识自己,认识真实,逼视真理,这总是令人欣喜的进步。

况且我们所处的世界是充满矛盾的,生与死、利与弊、美与丑、高尚与卑下,任何事物都存在两面性。正是这种多元构成了这世界的丰富多彩,因此对于基因技术所带来的利与弊,我们何不用一种更宽容、更客观的姿态去面对?不必惊惶失措,更不必因噎废食。再者,矛盾本身其实并不可怕。无数次大爆炸造就了现在的宇宙;80亿年前一次偶然的大爆炸创造了地球;人类也是在与自身、与环境的矛盾斗争中走出丛林,成为今天的万物灵长的。因此,在基因技术的利弊的抉择中,在矛盾的碰撞中,也许会撞出一片新的空间,产生一种新的生机,实现人类的新进步。【赏评】 这篇文章通过丰富的信息和活泼的语言,表现了作者开阔的视野与对世界科技热点的关切,分析全面、客观,具有一种辩证的力量。作者首先从格雷的人体解剖入笔,提出对人体构造的疑惑;然后引入女娲造人的神话传说,并由此引出克隆的科学概念,从而引出对DNA的思考和探索,可谓步步推进,思维缜密。作者还对“克隆”的利弊做了有理有据的分析。弊端如:基因被污染、未老先衰、伦理问题、导致社会关系的混乱、导致种族歧视等。但最后作者又表示,基因技术终究能让人们逼近真理,让人们在与环境的矛盾斗争中撞出一片新的空间,产生一种新的生机,实现人类的新的进步。全文说理是客观、全面、辩证的。本部分内容讲解结束点此进入课件目录按ESC键退出全屏播放谢谢使用