第一单元 繁荣与开发的时代 单元测试题(含解析)

文档属性

| 名称 | 第一单元 繁荣与开发的时代 单元测试题(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 171.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-02-07 21:34:41 | ||

图片预览

文档简介

【同步练习】七年级历史下册第一单元 单元测试题

一、选择题(共17题)

唐朝时,新科进士们在长安大雁塔上题写自己的姓名以作长久的纪念,此举被称为“雁塔题名”。产生这些“新科进士”的选官制度是( )

A.世袭制 B.九品中正制 C.三省六部制 D.科举制

唐太宗把太子成年礼这一重大礼仪,由农忙的二月改在十月举行。进攻突厥这样的重要战争,也放在十月到次年一月的冬闲时进行。以上材料说明唐太宗

A.以民为本,避免干扰生产 B.虚心纳谏,变革礼仪制度

C.善于谋略,选准作战时机 D.提倡节俭,减轻人民负担

隋朝是一个短暂的王朝,但统一全国的伟业确立了它在中国历史上的重要地位,其结束南北长期分裂局面的时间是

A.581 年 B.589 年 C.605 年 D.618 年

唐太宗时期增订完成“十部乐”,分别为燕乐、清商乐、西凉乐、扶南乐、高 丽乐、龟兹乐、安国乐、疏勒乐、康国乐、高昌乐。这体现出唐代

A.皇帝安于享乐 B.奢靡之风盛行 C.文化兼容并包 D.尚武风气流行

新冠肺炎疫情期间,在日本捐赠给中国的医疗物资上面,出现了“山川异域,风月同天”的诗句。此诗创作于唐朝时期的日本,它让一位高僧产生了东渡日本的意愿,这位高僧是

A.张骞 B.玄奘 C.鉴真 D.郑和

以下摘自一位同学学习“隋朝开凿大运河”后完成的笔记,其中说明大运河作用的是

A.隋朝统一为大运河的开凿提供了条件

B.开凿过程中利用天然河流和已有渠道

C.北达涿郡,南抵余杭,以洛阳为中心

D.大运河凿通促进了南北经济文化交流

唐玄宗是一个很有才能的政冶家,他采取的改革措施不包括

A.整顿吏治,裁减冗员 B.发展经济,改革税制

C.翦除藩镇,平黄巢乱 D.注重文教,编修经籍

持续八年的安史之乱

①对社会经济造成极大破坏

②763 年被平定

③使中央权力衰微,节度使权势加大

④使中央权力加强

A.①②④ B.①②③ C.②③④ D.①③④

唐三彩在当时受到了很多国家和地区的模仿,比如,在唐朝同时期出现了“新罗三彩”“波斯三彩”“奈良三彩”等等。这种现象说明唐朝

A.中外交流频繁 B.文化易于模仿 C.民族关系和睦 D.重视农业发展

中国历史悠久,在历史长河中出现的许多历史人物,无论对当时还是对后世,都会产生较大的影响。下列人物与安史之乱息息相关的是

A.唐太宗 B.韩熙载 C.史思明 D.周世宗

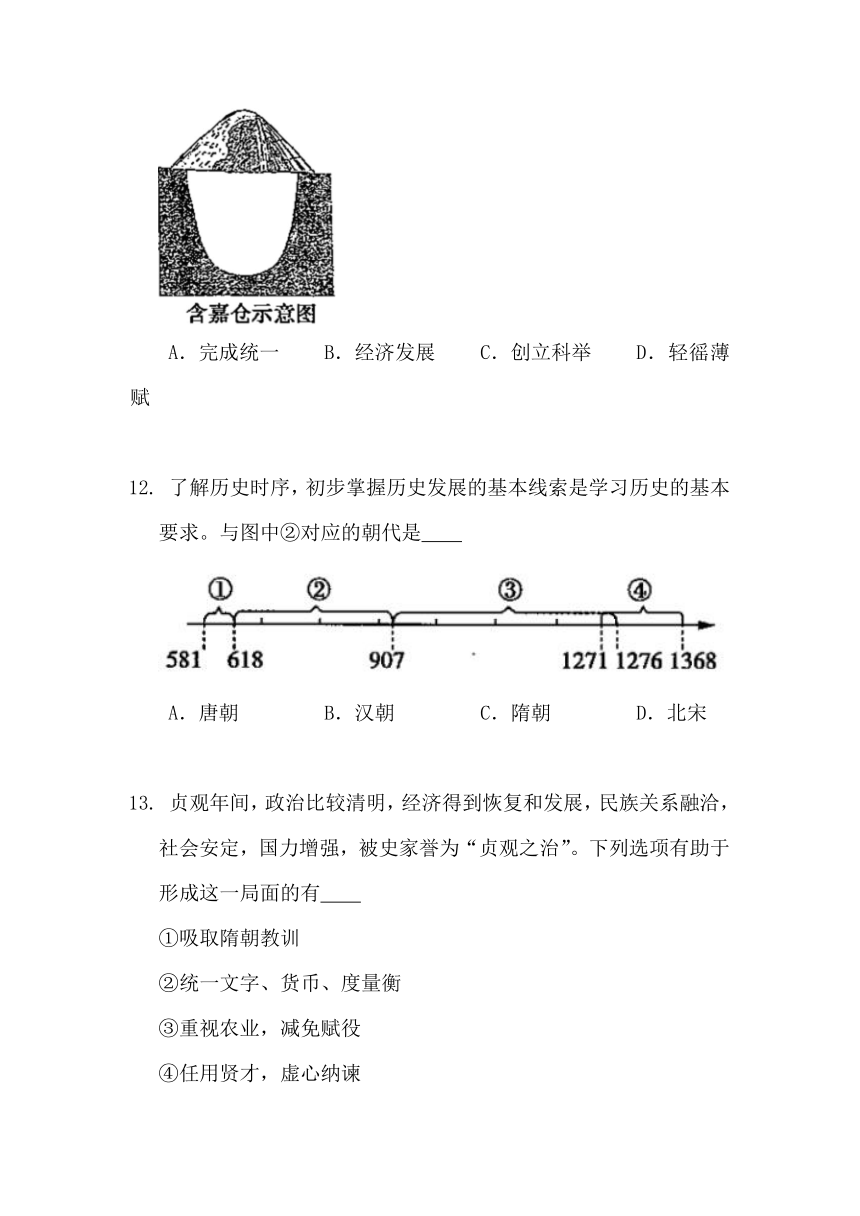

隋朝建有含嘉仓、洛口仓等多个粮仓,含嘉仓是当时最大的国家粮仓。经考古发掘,其遗址面积达 40 多万平方米,有数百个粮窖。仓窑口径最大的达 18 米,最深的达 12 米。这主要反映了隋朝

A.完成统一 B.经济发展 C.创立科举 D.轻徭薄赋

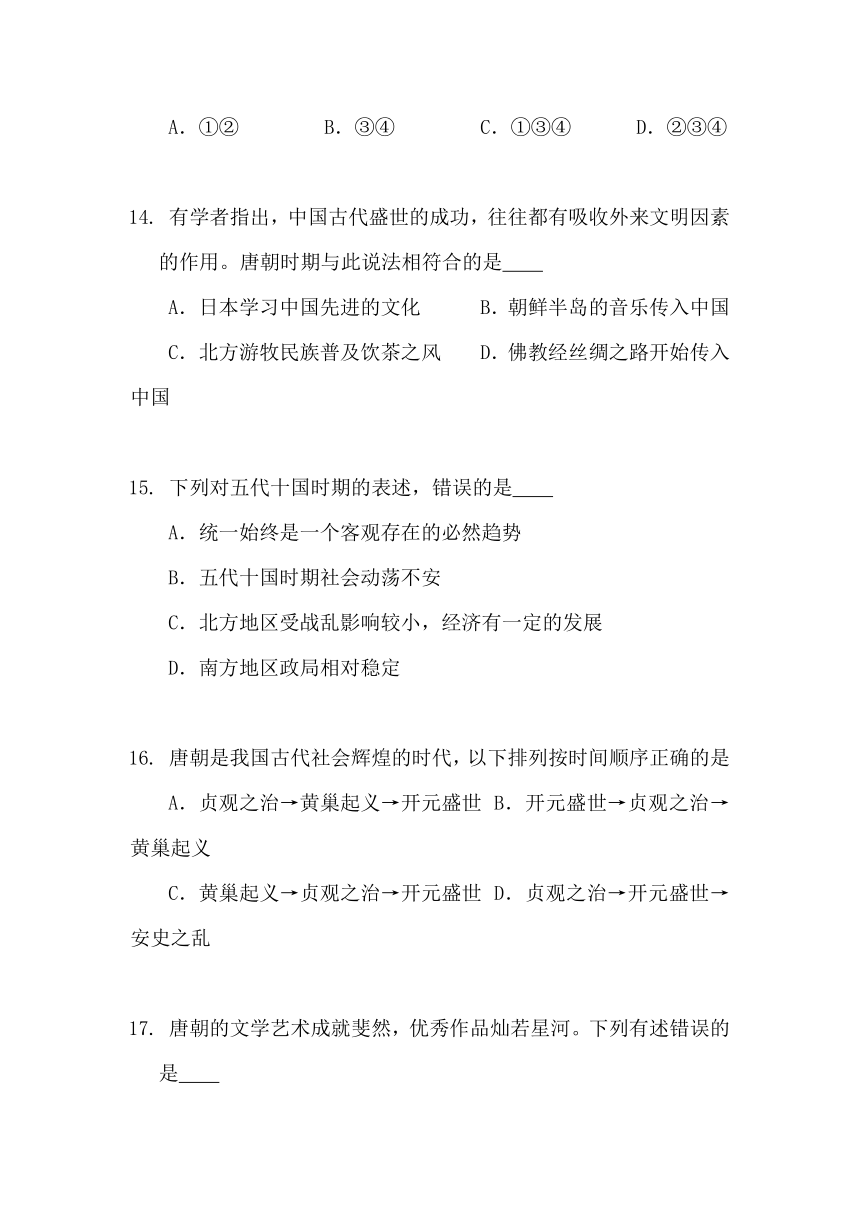

了解历史时序,初步掌握历史发展的基本线索是学习历史的基本要求。与图中②对应的朝代是

A.唐朝 B.汉朝 C.隋朝 D.北宋

贞观年间,政治比较清明,经济得到恢复和发展,民族关系融洽,社会安定,国力增强,被史家誉为“贞观之治”。下列选项有助于形成这一局面的有

①吸取隋朝教训

②统一文字、货币、度量衡

③重视农业,减免赋役

④任用贤才,虚心纳谏

A.①② B.③④ C.①③④ D.②③④

有学者指出,中国古代盛世的成功,往往都有吸收外来文明因素的作用。唐朝时期与此说法相符合的是

A.日本学习中国先进的文化 B.朝鲜半岛的音乐传入中国

C.北方游牧民族普及饮茶之风 D.佛教经丝绸之路开始传入中国

下列对五代十国时期的表述,错误的是

A.统一始终是一个客观存在的必然趋势

B.五代十国时期社会动荡不安

C.北方地区受战乱影响较小,经济有一定的发展

D.南方地区政局相对稳定

唐朝是我国古代社会辉煌的时代,以下排列按时间顺序正确的是

A.贞观之治→黄巢起义→开元盛世 B.开元盛世→贞观之治→黄巢起义

C.黄巢起义→贞观之治→开元盛世 D.贞观之治→开元盛世→安史之乱

唐朝的文学艺术成就斐然,优秀作品灿若星河。下列有述错误的是

A.李白享有“诗仙”的美誉,他的诗飘逸洒脱

B.杜甫被誉为“诗圣”,他的诗歌平易近人

C.颜真卿的字端正劲美,雄浑敦厚

D.柳公权的字方折峻丽,笔力劲健

二、复合题(共5题)

阅读材料,回答问题。

材料一 隋统一后,发展经济,编订户籍,统一南北币制和度量衡制度;加强中央集权,确立了三省六部制,提高了行政效率。这些措施促进了社会经济的迅速恢复和发展,使隋朝成为疆域辽阔、国力强盛的王朝。

——摘编自人教版《中国历史》

材料二 忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室。稻米流脂粟米白,公私仓廪俱丰实。九州道路无豺狼,远行不劳吉日出。齐纨鲁缟车班班,男耕女桑不相失。

——[唐]杜甫《忆昔》

材料三 唐朝以来海上丝绸之路以中国的扬州、明州(宁波)、泉州、番禺(广州)为起点。丝绸之路不仅仅运输丝绸,而且也运输瓷器、糖、五金等出口货物和香料、药材、宝石等进口货物。海上丝绸之路形成主要是因为中国东南沿海山多平原少,内部往来不易,因此许多人便积极向海上发展。

——摘编自李庆新《海上丝绸之路》

(1) 据材料一,指出促进隋朝社会经济迅速恢复和发展的措施。

___________________________________________________________

___________________________________________________________

(2) 材料二反映了唐朝开元时期怎样的社会现实?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

(3) 据材料三,概括唐朝海上丝绸之路的特点及兴盛的原因。

___________________________________________________________

___________________________________________________________

(4) 综合以上材料,归纳隋唐时期的时代特征。

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

阅读下列材料,回答问题。

材料一:“上品无寒门,下品无世族”即只要你出生在高门士族之家,即使一无是处也可以顺利做大官,如果你出生在下等人家,即使徳才兼备也没办法做大官。

材料二:万般皆下品,唯有读书髙。少小须勤学,文章可立身。满朝朱紫贵,尽是读书人……将相本无种,男儿当自强。学乃身之宝,儒为席上珍。君看为宰相,必用读书人。

(1) 通过材料一可以看出魏晋南北朝时期是如何选拔官员的?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

(2) 材料二体现了中国古代的哪一制度?在这一制度的创立过程中,隋文帝和隋炀帝分别作出了怎样的贡献?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

(3) 与材料二相关的制度对中国历史产生了什么积极影响?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

阅读下列材料,回答问题。

材料一:唐太宗把都督、刺史(负责监察各州主要官员和豪强地主及子弟不法行为的官员)的名字写在屏风上,并把他们的政绩也写在上面,以便考查任用。刺史由他亲自选拔,县令由五品以上的京城官员推荐。贞观年间(627—649),出现了一大批奉职守法的官员。

——摘自中学历史教材

材料二:武则天进号“天后”,上书建言:“劝农桑,薄赋徭……禁浮巧;省功费、力役;破格选拔贤才……”

——《新唐书》

材料三:忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室。稻米流脂粟米白,公私仓廪俱丰实。九州道路无豺狼,远行不劳吉日出。

——唐·杜甫《忆昔》

(1) 据材料一,指出唐太宗考察任用地方官的主要依据。他亲自选拔刺史主要说明了什么?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

(2) 根据材料二和所学知识回答,后世之所以肯定武则天的功绩,主要依据是什么?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

(3) 材料三中的唐诗描写了唐朝开元时期繁荣富庶、天下太平的盛世景象,当时的统治者是谁?这一盛世局面的出现与他采取的哪些措施有关?唐太宗、武则天、唐玄宗主政有何共同之处?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

“以史为镜,可以知兴替”,贞观之治局面的出现为后世的洽国理政留下重要的参考。阅读下列材料,回答问题。

材料一:“吾为官择人,唯才是与,苟或不才,虽亲不用……如其有才,虽仇不弃”。

一唐太宗

材料二:唐太宗说“为君之道,必须先存百姓。”还经常引用古人的话:“舟所以比人君,水所以比黎庶,水能载舟亦能覆舟。”

(1) 根据材料一并结合所学知识,写出唐太宗哪些措施体现了唯才是举、用人唯贤的思想?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

(2) 材料二中,为什么唐太宗把君主和百姓的关系这样比喻?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

(3) 结合所学,指出唐太宗为贯彻材料二的思想又采取了哪些措施?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

请回答下列问题。

(1) 唐代中印文化交流史上最杰出的使者是 。

(2) 隋炀帝时期, 的创立,标志着科举制的正式确立。

(3) 唐朝农民改进了犁的结构,创制了 。

答案

一、选择题(共17题)

1. 【答案】D

【解析】【分析】本题考查了科举制度。科举制度在隋朝创立,唐朝时科举制逐渐完善,以进士、明经两科最重要。

【解析】唐朝时,新科进士们在长安大雁塔上题写自己的姓名以作长久的纪念,此举被称为“雁塔题名”。产生这些“新科进士”的选官制度是科举制。科举制度在隋朝创立,唐朝时科举制逐渐完善,以进士、明经两科最重要。科举制度改善了用人制度,使门第不高的读书人可以凭才学做官;促进了教育事业的发展,用功读书风气盛行;也促进了文学艺术的发展,有利于唐诗的繁荣。

故选:D。

【点评】本题考查学生对历史知识的灵活运用能力,需要灵活运用科举制度的创立与影响。

【知识点】科举取士制度

2. 【答案】A

【解析】题干材料中的描述“唐太宗把太子成年礼这一重大礼仪,由农忙的二月改在十月举行。进攻突厥这样的重要战争,也放在十月到次年一月的冬闲时进行”,体现了唐太宗的“民本”思想,避免干扰生产。在唐太宗时期能体现这一思想的经济政策就是轻徭薄赋。在这一思想的指导下,唐太宗励精图治,国力逐步加强,历史上称当时的统治为“贞观之治”。

【知识点】唐太宗与“贞观之治”

3. 【答案】B

【解析】本题主要考查学生对基础知识的识记能力。581 年,北周外戚杨坚夺取政权,建立隋朝,年号开皇,杨坚就是隋文帝。589 年,隋朝灭掉了南方的陈朝,结束了南北朝时期分裂割据局面,使南北重归统一。

【知识点】隋朝的统一

4. 【答案】C

【解析】本题考查学生分析问题的能力。根据题干“十部乐”并结合所学知识可知,“十部乐”是各民族乐舞艺术融合的产物,反映了唐朝文化兼容并包,正确答案为 C。材料未体现皇帝安于享乐和奢靡之风盛行,也与尚武风气无关,故 A、B、D 排除。

【知识点】多彩的文化艺术

5. 【答案】C

【解析】本题考查唐朝的对外交流。题干限定时间为“唐朝”,西汉的张骞和明朝的郑和与此不符,排除 A、D;题干限定地域为“日本”,与远赴天竺取经的玄奘不符,排除 B。本题正确选项为 C。

【知识点】鉴真东渡

6. 【答案】D

【解析】结合所学可知,大运河的开凿,大大促进了我国南北经济的交流。成为南北政治、经济文化联系的纽带,也成为沟通亚洲内陆“丝绸之路”和海上“丝绸之路”的枢纽。

【知识点】开通大运河

7. 【答案】C

【解析】唐玄宗即位后重用贤能,大力整顿吏治,裁减冗员;发展经济,改革税制;注重文教,编修经籍。而藩镇割据、黄巢起义,主要发生在唐玄宗去世之后,所以,翦除藩镇,平定黄巢起义,不是唐玄宗的改革措施。

【知识点】“开元盛世”

8. 【答案】B

【解析】持续八年的安史之乱,在 763 年被平定,对唐朝社会经济造成极大破坏,使唐朝中央权力衰微,节度使权势加大。中央权力加强与事实不符。

【知识点】安史之乱

9. 【答案】A

【解析】唐三彩是唐朝的艺术珍品,反映了唐朝陶瓷业发展的高超水平,“新罗三彩”“波斯三彩”“奈良三彩”的存在,说明唐三彩工艺传播到周边国家和地区,证明了唐朝时期中外交流频繁。

【知识点】经济的繁荣

10. 【答案】C

【解析】755 年,安禄山和史思明发动叛乱,史称“安史之乱”。所以,与安史之乱息息相关的是史思明。安史之乱发生在唐太宗去世多年后;韩熙载是五代十国时期南唐的高官;周世宗是五代十国时期后周的皇帝。

【知识点】安史之乱

11. 【答案】B

【解析】由“其遗址面积达 40 多万平方米,有数百个粮窖。仓窑口径最大的达 18 米,最深的达 12 米”可知,隋朝的粮仓规模大,数量多,说明隋朝经济的发展,特别是农业生产发展迅速。

【知识点】隋朝的统一

12. 【答案】A

【解析】618 年,隋朝灭亡,同年,李渊称帝,建立唐朝,定都长安。907 年,朱温建立后梁政权,唐朝灭亡。

【知识点】唐太宗与“贞观之治”

13. 【答案】C

【解析】唐太宗注意吸取隋亡的教训,重视农业发展,减轻农民的赋役,注意“戒奢从简”,任用贤才、虚心纳谏,使他统治的时期政治比较清明,经济发展较快,国力逐步加强,在历史上被称为“贞观之治”。

【知识点】唐太宗与“贞观之治”

14. 【答案】B

【解析】朝鲜半岛音乐传入中国属于吸收外来文明。日本学习中国文化属于对外传播文化;北方游牧民族普及饮茶之风属于内部交流;佛教在汉朝经丝绸之路传入中国。

【知识点】唐与新罗的交流

15. 【答案】C

【解析】五代十国时期社会动荡不安,尤其是北方政权更迭,战事不断。南方地区受战乱影响较小,政局相对稳定。五代十国时期虽然政权分立,但统一始终是一个客观存在的必然趋势。

【知识点】五代十国的更迭与分立

16. 【答案】D

【解析】贞观之治是唐太宗李世民统治时期,开元盛世是唐玄宗统治前期,安史之乱发生在唐玄宗统治后期,黄巢起义发生在唐朝晚期。所以先后顺序为贞观之治→开元盛世→安史之乱→黄巢起义。

【知识点】唐太宗与“贞观之治”、“开元盛世”、黄巢起义和唐朝的灭亡

17. 【答案】B

【解析】杜甫是现实主义诗人,生活在唐朝由盛转衰时期,被称作“诗圣”,他的诗淳朴厚重,反映现实,被后人称为“诗史”。

【知识点】多彩的文化艺术

二、复合题(共5题)

18. 【答案】

(1) 编订户籍,统一南北币制和度量衡制度;确立了三省六部制,提高了行政效率。

(2) 经济繁荣;社会安定;人民安居乐业。

(3) 特点:以东南沿海港口为起点;贸易范围较广;出口货物以手工业品为主,选口以原料、贵重奢侈品为主。

原因:地理环境影响。

(4) 繁荣与开放的时代。

【解析】

(1) 依据材料信息“隋统一后,发展经济,编订户籍,统一南北币制和度量衡制度;加强中央集权,确立了三省六部制,提高了行政效率”可知,隋朝编订户籍,统一南北币制和度量衡制度;确立了三省六部制,提高了行政效率。这些措施促进了隋朝社会经济的迅速恢复和发展。

(2) 依据材料信息“小邑犹藏万家室。稻米流脂粟米白,公私仓廪俱丰实。九州道路无豺狼,远行不劳吉日出”可知,唐朝开元时期经济繁荣、社会安定、人民安居乐业。

(3) 第一小问,依据材料信息“唐朝以来海上丝绸之路以中国的扬州、明州(宁波)、泉州、番禺(广州)为起点”“丝绸之路不仅仅运输丝绸,而且也运输瓷器、糖、五金等出口货物和香料、药材、宝石等进口货物”可知,唐朝海上丝绸之路以东南沿海港口为起点;贸易范围较广;出口货物以手工业品为主,进口以原料、贵重奢侈品为主。第二小问依据材料信息“海上丝绸之路形成主要是因为中国东南沿海山多平原少,内部往来不易,因此许多人便积极向海上发展”可知,受地理环境影响,唐朝海上丝绸之路兴盛。

(4) 依据所学可知,隋唐时期国力强盛,统治者采取开放的对外政策,国家间和国内各民族间的交往日益频繁,“繁荣与开放”准确地概括了这一时期的基本特征。

【知识点】“开元盛世”、经济的繁荣、隋朝的统一

19. 【答案】

(1) 选官看重门第,不注重才能。

(2) 科举制;隋文帝时,开始用分科考试的方法来选拔官员;隋炀帝时,设置进士科,标志着科举制度正式确立。

(3) 科举制的创立为读书人创造了相对平等的竞争机会,人才不断更新,增强了国家机构的活力和办事效率。科举制开创出政治、经济、文化及民族关系的崭新局面,给社会带来革新气象和创造精神。

【知识点】科举取士制度、南朝的政治

20. 【答案】

(1) 政绩;重视监察官员的选拔(重视地方的监察)。

(2) 她统治期间重用人才,发展农业,社会经济继续发展。

(3) 唐玄宗。励精图治,重用贤能;整顿吏治,裁剪冗员;发展经济,改革税制;注重文教,编修经籍。重视经济发展;重用人才。

【知识点】唐太宗与“贞观之治”、“开元盛世”、女皇帝武则天

21. 【答案】

(1) 广纳贤才,知人善任。

(2) 由于唐太宗经历过隋末农民战争,认识到农民反抗是由于赋税繁重、官吏贪求、饥寒切身引起的,只有轻徭薄赋,选用廉吏,使农民衣食有余才能巩固统治。

(3) 减轻人民的劳役负担,鼓励发展农业生产。

【知识点】唐太宗与“贞观之治”

22. 【答案】

(1) 玄奘

(2) 进士科

(3) 曲辕犁

【知识点】经济的繁荣、科举取士制度、玄奘西行

一、选择题(共17题)

唐朝时,新科进士们在长安大雁塔上题写自己的姓名以作长久的纪念,此举被称为“雁塔题名”。产生这些“新科进士”的选官制度是( )

A.世袭制 B.九品中正制 C.三省六部制 D.科举制

唐太宗把太子成年礼这一重大礼仪,由农忙的二月改在十月举行。进攻突厥这样的重要战争,也放在十月到次年一月的冬闲时进行。以上材料说明唐太宗

A.以民为本,避免干扰生产 B.虚心纳谏,变革礼仪制度

C.善于谋略,选准作战时机 D.提倡节俭,减轻人民负担

隋朝是一个短暂的王朝,但统一全国的伟业确立了它在中国历史上的重要地位,其结束南北长期分裂局面的时间是

A.581 年 B.589 年 C.605 年 D.618 年

唐太宗时期增订完成“十部乐”,分别为燕乐、清商乐、西凉乐、扶南乐、高 丽乐、龟兹乐、安国乐、疏勒乐、康国乐、高昌乐。这体现出唐代

A.皇帝安于享乐 B.奢靡之风盛行 C.文化兼容并包 D.尚武风气流行

新冠肺炎疫情期间,在日本捐赠给中国的医疗物资上面,出现了“山川异域,风月同天”的诗句。此诗创作于唐朝时期的日本,它让一位高僧产生了东渡日本的意愿,这位高僧是

A.张骞 B.玄奘 C.鉴真 D.郑和

以下摘自一位同学学习“隋朝开凿大运河”后完成的笔记,其中说明大运河作用的是

A.隋朝统一为大运河的开凿提供了条件

B.开凿过程中利用天然河流和已有渠道

C.北达涿郡,南抵余杭,以洛阳为中心

D.大运河凿通促进了南北经济文化交流

唐玄宗是一个很有才能的政冶家,他采取的改革措施不包括

A.整顿吏治,裁减冗员 B.发展经济,改革税制

C.翦除藩镇,平黄巢乱 D.注重文教,编修经籍

持续八年的安史之乱

①对社会经济造成极大破坏

②763 年被平定

③使中央权力衰微,节度使权势加大

④使中央权力加强

A.①②④ B.①②③ C.②③④ D.①③④

唐三彩在当时受到了很多国家和地区的模仿,比如,在唐朝同时期出现了“新罗三彩”“波斯三彩”“奈良三彩”等等。这种现象说明唐朝

A.中外交流频繁 B.文化易于模仿 C.民族关系和睦 D.重视农业发展

中国历史悠久,在历史长河中出现的许多历史人物,无论对当时还是对后世,都会产生较大的影响。下列人物与安史之乱息息相关的是

A.唐太宗 B.韩熙载 C.史思明 D.周世宗

隋朝建有含嘉仓、洛口仓等多个粮仓,含嘉仓是当时最大的国家粮仓。经考古发掘,其遗址面积达 40 多万平方米,有数百个粮窖。仓窑口径最大的达 18 米,最深的达 12 米。这主要反映了隋朝

A.完成统一 B.经济发展 C.创立科举 D.轻徭薄赋

了解历史时序,初步掌握历史发展的基本线索是学习历史的基本要求。与图中②对应的朝代是

A.唐朝 B.汉朝 C.隋朝 D.北宋

贞观年间,政治比较清明,经济得到恢复和发展,民族关系融洽,社会安定,国力增强,被史家誉为“贞观之治”。下列选项有助于形成这一局面的有

①吸取隋朝教训

②统一文字、货币、度量衡

③重视农业,减免赋役

④任用贤才,虚心纳谏

A.①② B.③④ C.①③④ D.②③④

有学者指出,中国古代盛世的成功,往往都有吸收外来文明因素的作用。唐朝时期与此说法相符合的是

A.日本学习中国先进的文化 B.朝鲜半岛的音乐传入中国

C.北方游牧民族普及饮茶之风 D.佛教经丝绸之路开始传入中国

下列对五代十国时期的表述,错误的是

A.统一始终是一个客观存在的必然趋势

B.五代十国时期社会动荡不安

C.北方地区受战乱影响较小,经济有一定的发展

D.南方地区政局相对稳定

唐朝是我国古代社会辉煌的时代,以下排列按时间顺序正确的是

A.贞观之治→黄巢起义→开元盛世 B.开元盛世→贞观之治→黄巢起义

C.黄巢起义→贞观之治→开元盛世 D.贞观之治→开元盛世→安史之乱

唐朝的文学艺术成就斐然,优秀作品灿若星河。下列有述错误的是

A.李白享有“诗仙”的美誉,他的诗飘逸洒脱

B.杜甫被誉为“诗圣”,他的诗歌平易近人

C.颜真卿的字端正劲美,雄浑敦厚

D.柳公权的字方折峻丽,笔力劲健

二、复合题(共5题)

阅读材料,回答问题。

材料一 隋统一后,发展经济,编订户籍,统一南北币制和度量衡制度;加强中央集权,确立了三省六部制,提高了行政效率。这些措施促进了社会经济的迅速恢复和发展,使隋朝成为疆域辽阔、国力强盛的王朝。

——摘编自人教版《中国历史》

材料二 忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室。稻米流脂粟米白,公私仓廪俱丰实。九州道路无豺狼,远行不劳吉日出。齐纨鲁缟车班班,男耕女桑不相失。

——[唐]杜甫《忆昔》

材料三 唐朝以来海上丝绸之路以中国的扬州、明州(宁波)、泉州、番禺(广州)为起点。丝绸之路不仅仅运输丝绸,而且也运输瓷器、糖、五金等出口货物和香料、药材、宝石等进口货物。海上丝绸之路形成主要是因为中国东南沿海山多平原少,内部往来不易,因此许多人便积极向海上发展。

——摘编自李庆新《海上丝绸之路》

(1) 据材料一,指出促进隋朝社会经济迅速恢复和发展的措施。

___________________________________________________________

___________________________________________________________

(2) 材料二反映了唐朝开元时期怎样的社会现实?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

(3) 据材料三,概括唐朝海上丝绸之路的特点及兴盛的原因。

___________________________________________________________

___________________________________________________________

(4) 综合以上材料,归纳隋唐时期的时代特征。

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

阅读下列材料,回答问题。

材料一:“上品无寒门,下品无世族”即只要你出生在高门士族之家,即使一无是处也可以顺利做大官,如果你出生在下等人家,即使徳才兼备也没办法做大官。

材料二:万般皆下品,唯有读书髙。少小须勤学,文章可立身。满朝朱紫贵,尽是读书人……将相本无种,男儿当自强。学乃身之宝,儒为席上珍。君看为宰相,必用读书人。

(1) 通过材料一可以看出魏晋南北朝时期是如何选拔官员的?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

(2) 材料二体现了中国古代的哪一制度?在这一制度的创立过程中,隋文帝和隋炀帝分别作出了怎样的贡献?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

(3) 与材料二相关的制度对中国历史产生了什么积极影响?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

阅读下列材料,回答问题。

材料一:唐太宗把都督、刺史(负责监察各州主要官员和豪强地主及子弟不法行为的官员)的名字写在屏风上,并把他们的政绩也写在上面,以便考查任用。刺史由他亲自选拔,县令由五品以上的京城官员推荐。贞观年间(627—649),出现了一大批奉职守法的官员。

——摘自中学历史教材

材料二:武则天进号“天后”,上书建言:“劝农桑,薄赋徭……禁浮巧;省功费、力役;破格选拔贤才……”

——《新唐书》

材料三:忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室。稻米流脂粟米白,公私仓廪俱丰实。九州道路无豺狼,远行不劳吉日出。

——唐·杜甫《忆昔》

(1) 据材料一,指出唐太宗考察任用地方官的主要依据。他亲自选拔刺史主要说明了什么?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

(2) 根据材料二和所学知识回答,后世之所以肯定武则天的功绩,主要依据是什么?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

(3) 材料三中的唐诗描写了唐朝开元时期繁荣富庶、天下太平的盛世景象,当时的统治者是谁?这一盛世局面的出现与他采取的哪些措施有关?唐太宗、武则天、唐玄宗主政有何共同之处?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

“以史为镜,可以知兴替”,贞观之治局面的出现为后世的洽国理政留下重要的参考。阅读下列材料,回答问题。

材料一:“吾为官择人,唯才是与,苟或不才,虽亲不用……如其有才,虽仇不弃”。

一唐太宗

材料二:唐太宗说“为君之道,必须先存百姓。”还经常引用古人的话:“舟所以比人君,水所以比黎庶,水能载舟亦能覆舟。”

(1) 根据材料一并结合所学知识,写出唐太宗哪些措施体现了唯才是举、用人唯贤的思想?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

(2) 材料二中,为什么唐太宗把君主和百姓的关系这样比喻?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

(3) 结合所学,指出唐太宗为贯彻材料二的思想又采取了哪些措施?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

请回答下列问题。

(1) 唐代中印文化交流史上最杰出的使者是 。

(2) 隋炀帝时期, 的创立,标志着科举制的正式确立。

(3) 唐朝农民改进了犁的结构,创制了 。

答案

一、选择题(共17题)

1. 【答案】D

【解析】【分析】本题考查了科举制度。科举制度在隋朝创立,唐朝时科举制逐渐完善,以进士、明经两科最重要。

【解析】唐朝时,新科进士们在长安大雁塔上题写自己的姓名以作长久的纪念,此举被称为“雁塔题名”。产生这些“新科进士”的选官制度是科举制。科举制度在隋朝创立,唐朝时科举制逐渐完善,以进士、明经两科最重要。科举制度改善了用人制度,使门第不高的读书人可以凭才学做官;促进了教育事业的发展,用功读书风气盛行;也促进了文学艺术的发展,有利于唐诗的繁荣。

故选:D。

【点评】本题考查学生对历史知识的灵活运用能力,需要灵活运用科举制度的创立与影响。

【知识点】科举取士制度

2. 【答案】A

【解析】题干材料中的描述“唐太宗把太子成年礼这一重大礼仪,由农忙的二月改在十月举行。进攻突厥这样的重要战争,也放在十月到次年一月的冬闲时进行”,体现了唐太宗的“民本”思想,避免干扰生产。在唐太宗时期能体现这一思想的经济政策就是轻徭薄赋。在这一思想的指导下,唐太宗励精图治,国力逐步加强,历史上称当时的统治为“贞观之治”。

【知识点】唐太宗与“贞观之治”

3. 【答案】B

【解析】本题主要考查学生对基础知识的识记能力。581 年,北周外戚杨坚夺取政权,建立隋朝,年号开皇,杨坚就是隋文帝。589 年,隋朝灭掉了南方的陈朝,结束了南北朝时期分裂割据局面,使南北重归统一。

【知识点】隋朝的统一

4. 【答案】C

【解析】本题考查学生分析问题的能力。根据题干“十部乐”并结合所学知识可知,“十部乐”是各民族乐舞艺术融合的产物,反映了唐朝文化兼容并包,正确答案为 C。材料未体现皇帝安于享乐和奢靡之风盛行,也与尚武风气无关,故 A、B、D 排除。

【知识点】多彩的文化艺术

5. 【答案】C

【解析】本题考查唐朝的对外交流。题干限定时间为“唐朝”,西汉的张骞和明朝的郑和与此不符,排除 A、D;题干限定地域为“日本”,与远赴天竺取经的玄奘不符,排除 B。本题正确选项为 C。

【知识点】鉴真东渡

6. 【答案】D

【解析】结合所学可知,大运河的开凿,大大促进了我国南北经济的交流。成为南北政治、经济文化联系的纽带,也成为沟通亚洲内陆“丝绸之路”和海上“丝绸之路”的枢纽。

【知识点】开通大运河

7. 【答案】C

【解析】唐玄宗即位后重用贤能,大力整顿吏治,裁减冗员;发展经济,改革税制;注重文教,编修经籍。而藩镇割据、黄巢起义,主要发生在唐玄宗去世之后,所以,翦除藩镇,平定黄巢起义,不是唐玄宗的改革措施。

【知识点】“开元盛世”

8. 【答案】B

【解析】持续八年的安史之乱,在 763 年被平定,对唐朝社会经济造成极大破坏,使唐朝中央权力衰微,节度使权势加大。中央权力加强与事实不符。

【知识点】安史之乱

9. 【答案】A

【解析】唐三彩是唐朝的艺术珍品,反映了唐朝陶瓷业发展的高超水平,“新罗三彩”“波斯三彩”“奈良三彩”的存在,说明唐三彩工艺传播到周边国家和地区,证明了唐朝时期中外交流频繁。

【知识点】经济的繁荣

10. 【答案】C

【解析】755 年,安禄山和史思明发动叛乱,史称“安史之乱”。所以,与安史之乱息息相关的是史思明。安史之乱发生在唐太宗去世多年后;韩熙载是五代十国时期南唐的高官;周世宗是五代十国时期后周的皇帝。

【知识点】安史之乱

11. 【答案】B

【解析】由“其遗址面积达 40 多万平方米,有数百个粮窖。仓窑口径最大的达 18 米,最深的达 12 米”可知,隋朝的粮仓规模大,数量多,说明隋朝经济的发展,特别是农业生产发展迅速。

【知识点】隋朝的统一

12. 【答案】A

【解析】618 年,隋朝灭亡,同年,李渊称帝,建立唐朝,定都长安。907 年,朱温建立后梁政权,唐朝灭亡。

【知识点】唐太宗与“贞观之治”

13. 【答案】C

【解析】唐太宗注意吸取隋亡的教训,重视农业发展,减轻农民的赋役,注意“戒奢从简”,任用贤才、虚心纳谏,使他统治的时期政治比较清明,经济发展较快,国力逐步加强,在历史上被称为“贞观之治”。

【知识点】唐太宗与“贞观之治”

14. 【答案】B

【解析】朝鲜半岛音乐传入中国属于吸收外来文明。日本学习中国文化属于对外传播文化;北方游牧民族普及饮茶之风属于内部交流;佛教在汉朝经丝绸之路传入中国。

【知识点】唐与新罗的交流

15. 【答案】C

【解析】五代十国时期社会动荡不安,尤其是北方政权更迭,战事不断。南方地区受战乱影响较小,政局相对稳定。五代十国时期虽然政权分立,但统一始终是一个客观存在的必然趋势。

【知识点】五代十国的更迭与分立

16. 【答案】D

【解析】贞观之治是唐太宗李世民统治时期,开元盛世是唐玄宗统治前期,安史之乱发生在唐玄宗统治后期,黄巢起义发生在唐朝晚期。所以先后顺序为贞观之治→开元盛世→安史之乱→黄巢起义。

【知识点】唐太宗与“贞观之治”、“开元盛世”、黄巢起义和唐朝的灭亡

17. 【答案】B

【解析】杜甫是现实主义诗人,生活在唐朝由盛转衰时期,被称作“诗圣”,他的诗淳朴厚重,反映现实,被后人称为“诗史”。

【知识点】多彩的文化艺术

二、复合题(共5题)

18. 【答案】

(1) 编订户籍,统一南北币制和度量衡制度;确立了三省六部制,提高了行政效率。

(2) 经济繁荣;社会安定;人民安居乐业。

(3) 特点:以东南沿海港口为起点;贸易范围较广;出口货物以手工业品为主,选口以原料、贵重奢侈品为主。

原因:地理环境影响。

(4) 繁荣与开放的时代。

【解析】

(1) 依据材料信息“隋统一后,发展经济,编订户籍,统一南北币制和度量衡制度;加强中央集权,确立了三省六部制,提高了行政效率”可知,隋朝编订户籍,统一南北币制和度量衡制度;确立了三省六部制,提高了行政效率。这些措施促进了隋朝社会经济的迅速恢复和发展。

(2) 依据材料信息“小邑犹藏万家室。稻米流脂粟米白,公私仓廪俱丰实。九州道路无豺狼,远行不劳吉日出”可知,唐朝开元时期经济繁荣、社会安定、人民安居乐业。

(3) 第一小问,依据材料信息“唐朝以来海上丝绸之路以中国的扬州、明州(宁波)、泉州、番禺(广州)为起点”“丝绸之路不仅仅运输丝绸,而且也运输瓷器、糖、五金等出口货物和香料、药材、宝石等进口货物”可知,唐朝海上丝绸之路以东南沿海港口为起点;贸易范围较广;出口货物以手工业品为主,进口以原料、贵重奢侈品为主。第二小问依据材料信息“海上丝绸之路形成主要是因为中国东南沿海山多平原少,内部往来不易,因此许多人便积极向海上发展”可知,受地理环境影响,唐朝海上丝绸之路兴盛。

(4) 依据所学可知,隋唐时期国力强盛,统治者采取开放的对外政策,国家间和国内各民族间的交往日益频繁,“繁荣与开放”准确地概括了这一时期的基本特征。

【知识点】“开元盛世”、经济的繁荣、隋朝的统一

19. 【答案】

(1) 选官看重门第,不注重才能。

(2) 科举制;隋文帝时,开始用分科考试的方法来选拔官员;隋炀帝时,设置进士科,标志着科举制度正式确立。

(3) 科举制的创立为读书人创造了相对平等的竞争机会,人才不断更新,增强了国家机构的活力和办事效率。科举制开创出政治、经济、文化及民族关系的崭新局面,给社会带来革新气象和创造精神。

【知识点】科举取士制度、南朝的政治

20. 【答案】

(1) 政绩;重视监察官员的选拔(重视地方的监察)。

(2) 她统治期间重用人才,发展农业,社会经济继续发展。

(3) 唐玄宗。励精图治,重用贤能;整顿吏治,裁剪冗员;发展经济,改革税制;注重文教,编修经籍。重视经济发展;重用人才。

【知识点】唐太宗与“贞观之治”、“开元盛世”、女皇帝武则天

21. 【答案】

(1) 广纳贤才,知人善任。

(2) 由于唐太宗经历过隋末农民战争,认识到农民反抗是由于赋税繁重、官吏贪求、饥寒切身引起的,只有轻徭薄赋,选用廉吏,使农民衣食有余才能巩固统治。

(3) 减轻人民的劳役负担,鼓励发展农业生产。

【知识点】唐太宗与“贞观之治”

22. 【答案】

(1) 玄奘

(2) 进士科

(3) 曲辕犁

【知识点】经济的繁荣、科举取士制度、玄奘西行

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源