记承天寺夜游

图片预览

文档简介

课件26张PPT。记承天寺夜游苏轼富安中学刘瑛承天寺:位于银川市城西承天寺内,俗称“西塔”,是西夏王朝的主要佛寺。始建于1050年,距今已有900多年的历史。塔通高64.5米,异常俊秀挺拔。解 题 “记”是古代的一种文体,主要是记载事物,往往通过记事、记物、写景、记人来抒发作者的感情或见解,即景抒情,托物言志。 苏轼(1037—1101)北宋文学家、书画家。字子瞻,号东坡居士,四川眉山人,在诗词、散文方面有巨大成就,与父苏洵,弟苏辙并称为“三苏” ,为“唐宋八大 家”之一。他出身世族地主之家,从小就受到良好的家庭文化教育,7岁知书,十多岁传文,一生文采风流。 写作背景

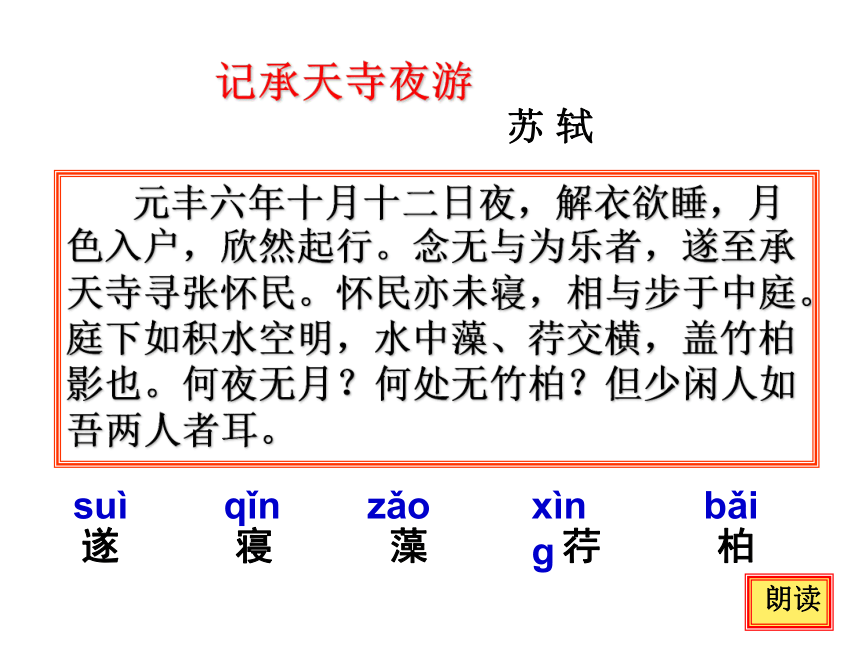

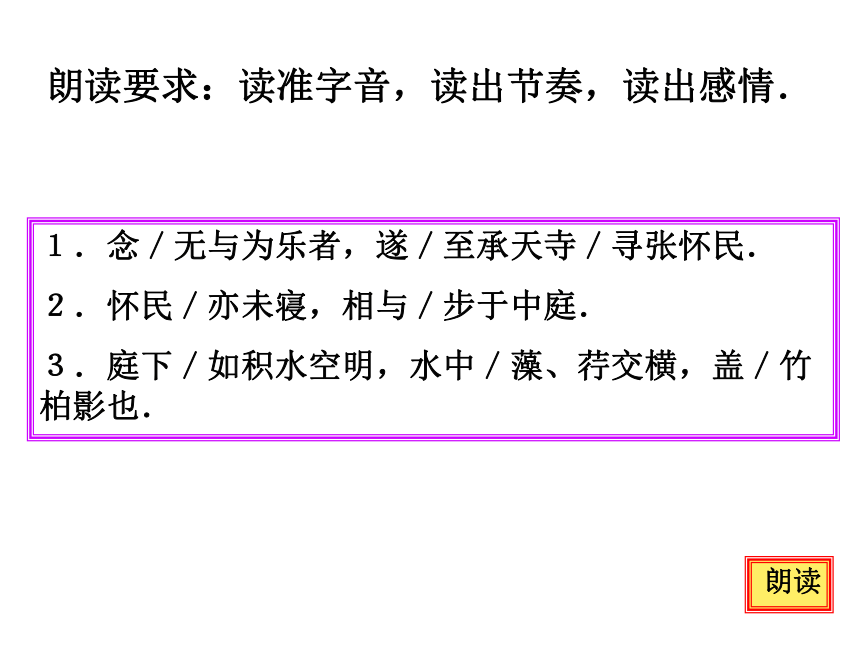

苏轼生活的时代大兴“新法”,改革之风大盛。由于他反对王安石“新法”而被调离出京。神宗元丰二年(1079年),因御史李定、何正臣等说他写诗讽刺了“新法”而被捕入狱。这就是当年有名的“乌台诗案”(乌台,指当时的御史府)。经过长时间的审问折磨,差一点丢了脑袋。十二月作者获释出狱,被贬谪到黄州任团练副使,但不得“签书公事”,也就是说做着有职无权的闲官。本文写于元丰六年(1083年),当时,作者被贬谪到黄州已经有四年了。在这种情况下,作者写了这篇短文,对月夜的景色作了美妙的描绘,真实的记录了他当时生活的一个片段。记承天寺夜游苏 轼 元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。遂 寝 藻 荇 柏zǎoxìngbǎisuìqǐn 朗读朗读要求:读准字音,读出节奏,读出感情.1.念/无与为乐者,遂/至承天寺/寻张怀民.

2.怀民/亦未寝,相与/步于中庭.

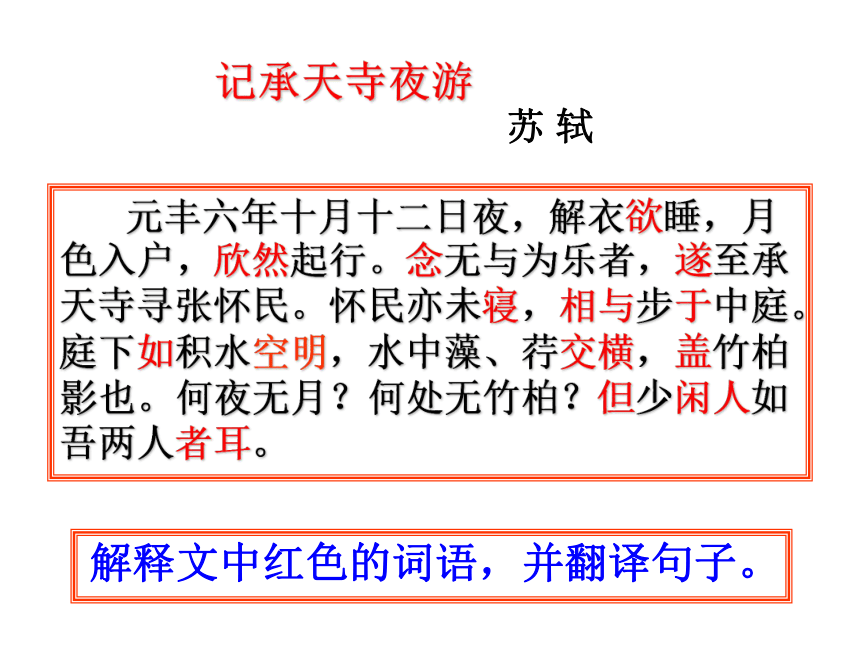

3.庭下/如积水空明,水中/藻、荇交横,盖/竹柏影也.朗读记承天寺夜游苏 轼 元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。解释文中红色的词语,并翻译句子。①解衣欲睡,月色人户,欣然起行

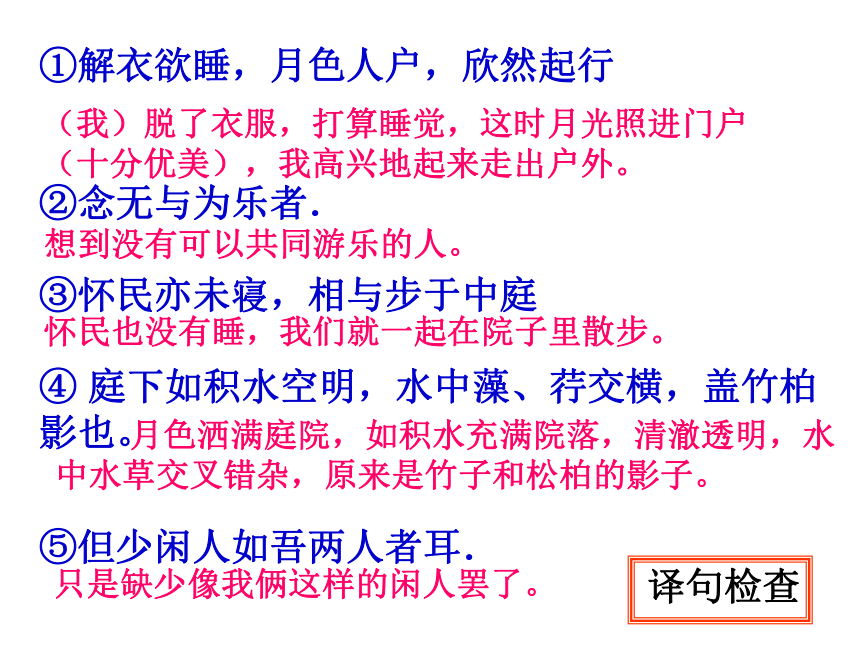

②念无与为乐者.

③怀民亦未寝,相与步于中庭

④?庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

⑤但少闲人如吾两人者耳. 月色洒满庭院,如积水充满院落,清澈透明,水

中水草交叉错杂,原来是竹子和松柏的影子。(我)脱了衣服,打算睡觉,这时月光照进门户(十分优美),我高兴地起来走出户外。只是缺少像我俩这样的闲人罢了。想到没有可以共同游乐的人。怀民也没有睡,我们就一起在院子里散步。译句检查一、这篇文章运用了几种表达方式?记叙、描写、抒情二、记叙部分交代了哪些要素?时间:

地点:

人物:

事情的起因:

事情的经过:

事情的结果:元丰六年十月十二日

承天寺中庭

“我”和张怀民

月色入户,欣然起行

至承天寺,寻张怀民

相与步于中庭三、贯穿全文线索的是__________,

描写庭中月夜景色的句子是:______庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也月四,思考1、作者为什么要夜游承天寺? 你从哪里可以看出?2、作者所见夜景如何?你有何感受? 一是因为作者被贬谪,心情郁闷、孤独,想出去走走; 二是因为月色很美。 庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也。

它给人的感受是空灵、皎洁、明净的感觉五,思考3、夜游期间,作者的心情发生怎样的变化?4、你是如何理解作者夜游的感慨:“何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。”欣然 —无与为乐—遂—亦—相与步—但少闲人如吾两人(欣喜-失落-激动-兴奋-闲适-达观)大自然的美景却时时可觅,处处可寻,只要心胸开阔,淡泊名利,无论到哪里,都能在美好的大自然中享受到无穷的乐趣。 表现作者豁达的胸襟。六,思考5、王国维说:“一切景语皆情语。”苏轼与张怀民漫步在这如诗如画的月色之下,他们的心境如何呢?划出相关语句,结合写作背景,说出你的理解。 “但少闲人如吾两人耳。”作者最后这一句慨叹,看似平淡,意在点睛。作者以“闲人”自居,其中夹杂着自矜、自嘲、自解等多种心境,也不乏贬谪的悲凉,失意的落寞,赏月的欣喜,更多的是表现了作者潇洒的人生、达观处世的豁达心态。 全文可分三层,请用四字短语简要概括。记承天寺夜游记叙描写抒情——寻友夜游——庭中月色(侧面衬托)——月下感叹豁达、乐观归 纳闲思考:

文中“闲”有何情感之表现呢?贬谪的悲凉,

赏月的欣喜,

漫步的悠闲,

人生的感慨。豁达、乐观思想这篇短文对澄澈透明的月色作了极其生动的描绘,真实的记录了作者当时生活的一个片段,透露出他在贬谪中感慨之深沉而又自我排遣的内心世界。但是他并没有灰心丧气,而是借游赏月夜等自然美景来排解内心的郁闷,抚慰心灵的创伤,表现了他坦荡、旷达、笑对人生的信念。总 结D一、选出句子阅读停顿正确的一项( )

A.念/无与乐者,遂至/承天寺,寻张怀民。

B.怀民亦未寝,相与步/于中庭。

C.但少闲人如吾/两人者耳。

D.水中/藻荇交横,盖/竹柏影也。堂上检查B二、本文的构思角度是( )

A、托物言志

B、即景生情

C、类比象征

D、以物喻人A三、下面对加点词解释不正确的一项是( )

?

A.念无与为乐者(思念)

B.遂至承天寺(于是,就)

C.怀民亦未寝(睡觉)

D.相与步于中庭(共同,一起)B四、对文章的分析,说得不正确的一项(????? )

A、运用比喻描写月色,独具匠心,十分精妙,真可谓如诗如画,一个宁静淡雅的境界,真让人心醉神迷。 B、这篇短文,真实地记录了作者当时生活的一个片段,透露出作者在遭贬谪中的那种凄凉、孤寂的特殊心境。 C、这篇随笔性的小品,叙事简洁,写景如绘,而抒情则寓于叙事、写景之中。叙事、写景、抒情又都集中于写人;写人又突出一点“闲”。

D、本文语言简洁、准确、形象,作者观察事物细致入微,抓住了佳境瞬间最敏感的特征,以极其少的文字,包罗较多的内容,凝练含蓄。B五、对“何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳”一句理解有误的一项是( )

A.哪里都有月夜、竹柏,只是缺少我们两个这样的赏月的“闲人”罢了。

B.表现了作者为大自然的美景所陶醉,而产生了异常欣喜的心情。

C.表现了作者在政治上受排挤,心情苦闷,只好去大自然中寻找快乐和解脱。

D.表现了作者超然物外、旷达乐观的生活态度。六、划分朗读停顿节奏:

1,念 无 与 为 乐 者。

2,但 少 闲 人 如 吾 两 人 者 耳。

3,遂 至 承 天 寺 寻 张 怀 民。

4,庭 下 如 积 水 空 明。

5,水 中 藻 荇 交 横。

6,盖 竹 柏 影 也。1,念/无与为乐者。

2,但/少闲人如吾两人者耳。

3,遂/至承天寺/寻张怀民。

4,庭下/如积水空明。

5,水中/藻荇交横。

6,盖/竹柏影也。七,解释红色的字词:

1、相与步于中庭 2、欣然起行 3、念无与乐者

4、积水空明 5、藻荇交横 6、盖竹柏影也

7、但少闲人如吾两人者耳 8、怀民亦未寝

1、一同,一起;散步,漫步;前院

2、高兴、愉快的样子

3、考虑、想到

4、形容水的空无澄澈

5、交错纵横

6、原来是

7、只是;清闲的人;罢了

8、睡觉复习巩固八.解释蓝色的词。

①念无与为乐者 ②但少闲人如吾二人者

③怀民亦未寝 ④水中藻荇交横

①考虑 ②只是 ③睡觉 ④交错纵横

九.从划波浪线的句子中找出记叙的六要素。

时间: 地点: 人物:

起因: 经过: 结果:

时间:元丰六年十月十二日夜

地点:承天寺中庭

人物:我(苏轼)与张怀民

起因:月色入户,欣然起行

经过:至承天寺寻张怀民

结果:相与步天庭中复习巩固春风又绿江南岸,明月何时照我还。(宋 王安石)

星垂平野阔,月涌大江流。 (唐 杜甫)

野旷天低树,江清月近人。 (唐 孟浩然)

海上生明月,天涯共此时。 (唐 张九龄)

举杯邀明月,对影成三人。 (唐 李白)

露从今夜白,月是故乡明。 (唐 杜甫)

明月松间照,清泉石上流。 (唐 王维)

我寄愁心与明月,随君直到夜郎西。(唐 李白)找出关于“月”的诗文,品味其寄托的情感拓 展:

苏轼生活的时代大兴“新法”,改革之风大盛。由于他反对王安石“新法”而被调离出京。神宗元丰二年(1079年),因御史李定、何正臣等说他写诗讽刺了“新法”而被捕入狱。这就是当年有名的“乌台诗案”(乌台,指当时的御史府)。经过长时间的审问折磨,差一点丢了脑袋。十二月作者获释出狱,被贬谪到黄州任团练副使,但不得“签书公事”,也就是说做着有职无权的闲官。本文写于元丰六年(1083年),当时,作者被贬谪到黄州已经有四年了。在这种情况下,作者写了这篇短文,对月夜的景色作了美妙的描绘,真实的记录了他当时生活的一个片段。记承天寺夜游苏 轼 元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。遂 寝 藻 荇 柏zǎoxìngbǎisuìqǐn 朗读朗读要求:读准字音,读出节奏,读出感情.1.念/无与为乐者,遂/至承天寺/寻张怀民.

2.怀民/亦未寝,相与/步于中庭.

3.庭下/如积水空明,水中/藻、荇交横,盖/竹柏影也.朗读记承天寺夜游苏 轼 元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。解释文中红色的词语,并翻译句子。①解衣欲睡,月色人户,欣然起行

②念无与为乐者.

③怀民亦未寝,相与步于中庭

④?庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

⑤但少闲人如吾两人者耳. 月色洒满庭院,如积水充满院落,清澈透明,水

中水草交叉错杂,原来是竹子和松柏的影子。(我)脱了衣服,打算睡觉,这时月光照进门户(十分优美),我高兴地起来走出户外。只是缺少像我俩这样的闲人罢了。想到没有可以共同游乐的人。怀民也没有睡,我们就一起在院子里散步。译句检查一、这篇文章运用了几种表达方式?记叙、描写、抒情二、记叙部分交代了哪些要素?时间:

地点:

人物:

事情的起因:

事情的经过:

事情的结果:元丰六年十月十二日

承天寺中庭

“我”和张怀民

月色入户,欣然起行

至承天寺,寻张怀民

相与步于中庭三、贯穿全文线索的是__________,

描写庭中月夜景色的句子是:______庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也月四,思考1、作者为什么要夜游承天寺? 你从哪里可以看出?2、作者所见夜景如何?你有何感受? 一是因为作者被贬谪,心情郁闷、孤独,想出去走走; 二是因为月色很美。 庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也。

它给人的感受是空灵、皎洁、明净的感觉五,思考3、夜游期间,作者的心情发生怎样的变化?4、你是如何理解作者夜游的感慨:“何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。”欣然 —无与为乐—遂—亦—相与步—但少闲人如吾两人(欣喜-失落-激动-兴奋-闲适-达观)大自然的美景却时时可觅,处处可寻,只要心胸开阔,淡泊名利,无论到哪里,都能在美好的大自然中享受到无穷的乐趣。 表现作者豁达的胸襟。六,思考5、王国维说:“一切景语皆情语。”苏轼与张怀民漫步在这如诗如画的月色之下,他们的心境如何呢?划出相关语句,结合写作背景,说出你的理解。 “但少闲人如吾两人耳。”作者最后这一句慨叹,看似平淡,意在点睛。作者以“闲人”自居,其中夹杂着自矜、自嘲、自解等多种心境,也不乏贬谪的悲凉,失意的落寞,赏月的欣喜,更多的是表现了作者潇洒的人生、达观处世的豁达心态。 全文可分三层,请用四字短语简要概括。记承天寺夜游记叙描写抒情——寻友夜游——庭中月色(侧面衬托)——月下感叹豁达、乐观归 纳闲思考:

文中“闲”有何情感之表现呢?贬谪的悲凉,

赏月的欣喜,

漫步的悠闲,

人生的感慨。豁达、乐观思想这篇短文对澄澈透明的月色作了极其生动的描绘,真实的记录了作者当时生活的一个片段,透露出他在贬谪中感慨之深沉而又自我排遣的内心世界。但是他并没有灰心丧气,而是借游赏月夜等自然美景来排解内心的郁闷,抚慰心灵的创伤,表现了他坦荡、旷达、笑对人生的信念。总 结D一、选出句子阅读停顿正确的一项( )

A.念/无与乐者,遂至/承天寺,寻张怀民。

B.怀民亦未寝,相与步/于中庭。

C.但少闲人如吾/两人者耳。

D.水中/藻荇交横,盖/竹柏影也。堂上检查B二、本文的构思角度是( )

A、托物言志

B、即景生情

C、类比象征

D、以物喻人A三、下面对加点词解释不正确的一项是( )

?

A.念无与为乐者(思念)

B.遂至承天寺(于是,就)

C.怀民亦未寝(睡觉)

D.相与步于中庭(共同,一起)B四、对文章的分析,说得不正确的一项(????? )

A、运用比喻描写月色,独具匠心,十分精妙,真可谓如诗如画,一个宁静淡雅的境界,真让人心醉神迷。 B、这篇短文,真实地记录了作者当时生活的一个片段,透露出作者在遭贬谪中的那种凄凉、孤寂的特殊心境。 C、这篇随笔性的小品,叙事简洁,写景如绘,而抒情则寓于叙事、写景之中。叙事、写景、抒情又都集中于写人;写人又突出一点“闲”。

D、本文语言简洁、准确、形象,作者观察事物细致入微,抓住了佳境瞬间最敏感的特征,以极其少的文字,包罗较多的内容,凝练含蓄。B五、对“何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳”一句理解有误的一项是( )

A.哪里都有月夜、竹柏,只是缺少我们两个这样的赏月的“闲人”罢了。

B.表现了作者为大自然的美景所陶醉,而产生了异常欣喜的心情。

C.表现了作者在政治上受排挤,心情苦闷,只好去大自然中寻找快乐和解脱。

D.表现了作者超然物外、旷达乐观的生活态度。六、划分朗读停顿节奏:

1,念 无 与 为 乐 者。

2,但 少 闲 人 如 吾 两 人 者 耳。

3,遂 至 承 天 寺 寻 张 怀 民。

4,庭 下 如 积 水 空 明。

5,水 中 藻 荇 交 横。

6,盖 竹 柏 影 也。1,念/无与为乐者。

2,但/少闲人如吾两人者耳。

3,遂/至承天寺/寻张怀民。

4,庭下/如积水空明。

5,水中/藻荇交横。

6,盖/竹柏影也。七,解释红色的字词:

1、相与步于中庭 2、欣然起行 3、念无与乐者

4、积水空明 5、藻荇交横 6、盖竹柏影也

7、但少闲人如吾两人者耳 8、怀民亦未寝

1、一同,一起;散步,漫步;前院

2、高兴、愉快的样子

3、考虑、想到

4、形容水的空无澄澈

5、交错纵横

6、原来是

7、只是;清闲的人;罢了

8、睡觉复习巩固八.解释蓝色的词。

①念无与为乐者 ②但少闲人如吾二人者

③怀民亦未寝 ④水中藻荇交横

①考虑 ②只是 ③睡觉 ④交错纵横

九.从划波浪线的句子中找出记叙的六要素。

时间: 地点: 人物:

起因: 经过: 结果:

时间:元丰六年十月十二日夜

地点:承天寺中庭

人物:我(苏轼)与张怀民

起因:月色入户,欣然起行

经过:至承天寺寻张怀民

结果:相与步天庭中复习巩固春风又绿江南岸,明月何时照我还。(宋 王安石)

星垂平野阔,月涌大江流。 (唐 杜甫)

野旷天低树,江清月近人。 (唐 孟浩然)

海上生明月,天涯共此时。 (唐 张九龄)

举杯邀明月,对影成三人。 (唐 李白)

露从今夜白,月是故乡明。 (唐 杜甫)

明月松间照,清泉石上流。 (唐 王维)

我寄愁心与明月,随君直到夜郎西。(唐 李白)找出关于“月”的诗文,品味其寄托的情感拓 展:

同课章节目录

- 第一单元

- 1 新闻两则

- 2 芦花荡

- 3*蜡烛

- 4*就英法联军远征中国给巴特勒上尉的信

- 5 亲爱的爸爸妈妈

- 第二单元

- 6 阿长与《山海经》

- 7 背影

- 8*台阶

- 9 老王

- 10*信客

- 第三单元

- 11 中国石拱桥

- 12*桥之美

- 13 苏州园林

- 14 故宫博物院

- 15*说“屏”

- 第四单元

- 16 大自然的语言

- 17 奇妙的克隆

- 18*阿西莫夫短文两篇

- 19*生物入侵者

- 20*落日的幻觉

- 第五单元

- 21 桃花源记

- 22 短文两篇(陋室铭、爱莲说)

- 23*核舟记

- 24*大道之行也

- 25 杜甫诗三首

- 第六单元

- 26 三峡

- 27 短文两篇(答谢中书书、记承天寺夜游)

- 28*观潮

- 29*湖心亭看雪

- 30 诗四首

- 课外古诗词

- 长歌行(少壮不努力)

- 野望

- 早寒江上有怀

- 望洞庭湖赠张丞相

- 黄鹤楼

- 送友人

- 秋词

- 鲁山山行

- 浣溪沙

- 十一月四日风雨大作

- 名著导读

- 《朝花夕拾》

- 《骆驼祥子》

- 《钢铁是怎样炼成的》