高中语文部编版选择性必修下册第一单元 学段一4《望海潮》《扬州慢》 学案(word版含答案)

文档属性

| 名称 | 高中语文部编版选择性必修下册第一单元 学段一4《望海潮》《扬州慢》 学案(word版含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 553.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-02-08 10:21:35 | ||

图片预览

文档简介

第4课 望海潮 扬州慢

一、诵读两词,比较声韵

1.柳永与姜夔都是深谙音律的词人,《望海潮》与《扬州慢》的词牌分别为二人首创,两首词作也极富声韵之美。

(1)请分别划分两词节奏,标出韵脚,诵读体会。

①东南形胜,三吴都会,钱塘自古繁华。烟柳画桥,风帘翠幕,参差十万人家。云树绕堤沙,怒涛卷霜雪,天堑无涯。市列珠玑,户盈罗绮,竞豪奢。 重湖叠清嘉,有三秋桂子,十里荷花。羌管弄晴,菱歌泛夜,嬉嬉钓叟莲娃。千骑拥高牙,乘醉听箫鼓,吟赏烟霞。异日图将好景,归去凤池夸。

答案 东南/形胜,三吴/都会,钱塘/自古/繁华。烟柳/画桥,风帘/翠幕,参差/十万/人家。云树/绕/堤沙,怒涛/卷/霜雪,天堑/无涯。市列/珠玑,户盈/罗绮,竞/豪奢。 重湖/叠/清嘉,有/三秋/桂子,十里/荷花。羌管/弄晴,菱歌/泛夜,嬉嬉/钓叟/莲娃。千骑/拥高牙,乘醉/听/箫鼓,吟赏/烟霞。异日/图将/好景,归去/凤池/夸。

②淮左名都,竹西佳处,解鞍少驻初程。过春风十里,尽荠麦青青。自胡马窥江去后,废池乔木,犹厌言兵。渐黄昏,清角吹寒,都在空城。 杜郎俊赏,算而今,重到须惊。纵豆蔻词工,青楼梦好,难赋深情。二十四桥仍在,波心荡,冷月无声。念桥边红药,年年知为谁生?

答案 淮左/名都,竹西/佳处,解鞍/少驻/初程。过/春风/十里,尽/荠麦/青青。自/胡马窥江/去后,废池/乔木,犹厌/言兵。渐/黄昏,清角/吹寒,都在/空城。 杜郎/俊赏,算/而今,重到/须惊。纵/豆蔻/词工,青楼/梦好,难赋/深情。二十四桥/仍在,波心/荡,冷月/无声。念/桥边/红药,年年/知为/谁生?

诵读提示:

本词善于用领字。所谓领字,也称“一字逗”,就是位于句子最前面,用来带领句子的字。如《沁园春·长沙》上片中“看”字领起后面七句。领字要单独成拍,稍作停顿。本词中的“过”“尽”“自”“渐”“纵”“念”皆是领字,诵读时需格外注意。

(2)在诵读的基础上比较声韵异同。

答:____________________________________________________________________________

答案 ①同:善用领字,形成“一字领”,在《扬州慢》中尤为突出。

②异:a.押韵不同:《望海潮》押“ua”韵,音韵响亮;《扬州慢》押“eng”韵,音韵低回。

b.情调不同:《望海潮》较为豪放,《扬州慢》较为婉约。

二、内容比较:“盈”与“空”

2.请从柳永的《望海潮》和姜夔的《扬州慢》中,各选择一个词概括所写城市的特点,并加以解释说明。

答:____________________________________________________________________________

答案 《望海潮》描写了杭州城的“繁华”,表现在:优越的地理位置,悠久的历史,优美的风景,繁华的市井,人民的安乐平和。《扬州慢》小序中交代了扬州城的“萧条”,表现为:城外是“荠麦弥望”,扬州城不是城,似乎是乡村;城内是“寒水自碧”,一个“自”写出了无人欣赏的寂寞,而“戍角悲吟”,是说扬州城成了战争的前沿,在悲吟。

3.杭州城的繁华可以从诗句中提炼出一个词“盈”来表现,想一想,扬州城可以用哪一个词来表现其“萧条”呢?

答:____________________________________________________________________________

答案 空。

4.在写作内容上,杭州城“盈”的是什么?扬州城“空”在何处?

答:____________________________________________________________________________

答案 杭州城的“盈”:景美——“云树绕堤沙”“三秋桂子,十里荷花”;人多——“参差十万人家”;豪奢的物质——“市列珠玑,户盈罗绮”;优美的乐声——“箫鼓、 菱歌、羌管”;歌舞升平——“嬉嬉钓叟莲娃”“乘醉听箫鼓,吟赏烟霞”……

扬州城的“空”:城市荒芜——“尽荠麦青青”;人心惶惶——“废池乔木,犹厌言兵”;音乐变调——“渐黄昏,清角吹寨”;无繁华热闹声——“二十四桥仍在,波心荡,冷月无声”;无赏花之人——“念桥边红药,年年知为谁生”,花依旧开,但早已物是人非……

三、情感比较:“盛世之歌”与“黍离之悲”

5.一座城一种记忆,《望海潮》和《扬州慢》分别表达了怎样的情感?

答:_____________________________________________________________________________

答案 《望海潮》中柳永以清新秀丽的诗句,为我们描绘出一幅充满诗情画意的杭州居民生活画卷,所表达的是对承平盛世的赞美与歌颂。《扬州慢》中姜夔运用丰富的表达技巧,传递了遭受兵燹之祸的黍离之悲。

6.《望海潮》《扬州慢》,一欢歌一悲吟,你更喜欢哪种情感表达?请说明理由。

答:____________________________________________________________________________

答案 (示例一)喜欢柳永的表达。柳永以如椽之笔,描绘的杭州城自然人文之景俱佳,展示了一幅宏伟壮丽的历史画卷,对杭州城的讴歌、赞美,体现了承平盛世的气象,展现了中华民族的伟大历史,读来令人愉悦。

(示例二)喜欢姜夔的表达。灾难文学是一种古老的文学形态,灾难主题是中国文学的恒久母题。在灾难的视野里,人类不自觉地以文学的方式抒发郁积的情感,慰藉受伤的心灵。虽然一向清空骚雅的姜夔不习惯在诗词中与现实对接,但其中对衰亡时局的伤悼和战争劫难的泣诉,还是让人历历在目。读《扬州慢》,我分明看到姜夔用文字在言说两个时空中的扬州故事,在对立的城市记忆中,我感受到了他的悲凉诗心。

(示例三)这是两种不同的演绎,无论从历史的真实反映还是从文学的审美表达,都各有其价值。从历史的真实来看,繁华和灾难是人类进程中的花开花落,城市就是在这样的起起落落中向前发展的。从文学的表达来说,讴歌太平与反映灾难都是文学的责任。《望海潮》和《扬州慢》一写承平盛世,一写劫后孤城,内容不同,意趣亦相异,共同构成了历史的真实,体现了文学的价值。

四、手法比较:“铺叙见长”与“对比用典”

(一)表现手法的相同点

7.在表现手法上中国古诗词同类诗歌确有其共性,比如山水田园诗的“写景”,咏史怀古诗的“写古”等。说说这两首词在表现手法上的相同之处。

答:____________________________________________________________________________

答案 (1)描写眼前所见城市之景,均是景中含情。(2)虚实结合的运用。《望海潮》中所写之景“三吴都会”“十万人家”“三秋桂子”“十里荷花”“千骑拥高牙”等,或实写,或虚指,虚实结合间洋溢着生气,荡漾着欢乐,充满着和谐,形成美好的境界。《扬州慢》写扬州过去的盛况,都是虚笔,“淮左名都”不过耳闻,“竹西佳处”也非目见,“春风十里”乃是借用,组合在一起,显出扬州昔日的繁华;写扬州今日的萧条,都是实写。(3)极富声韵之美。柳永和姜夔都是深谙音律的词人,《望海潮》和《扬州慢》的词牌均为二人首创,从词风上说,柳永是开创者,姜夔是继承发扬者。

(二)表现手法的不同点

8.《望海潮》

(1)参照下面的评价,说说《望海潮》表现杭州之繁华,最突出的手法是什么?

耆卿词,曲处能直,密处能疏,奡(ào)处能平,状难状之境,达难达之情,而出之以自然,自是北宋巨手。 ——冯煦《蒿庵词话》

答:___________________________________________________________________________

答案 《望海潮》一词,柳永采用铺叙的手法,渲染烘托,仿佛在读者面前展开一幅宏伟壮丽的历史画卷,过渡自然,仅以区区百十来字,就为我们绘制了一幅杭州太平盛世的全景,给人以美的享受。

(2)请选择你家乡的某一城市,运用插叙手法写出一首与《望海潮》同牌、同韵的词作。

答:___________________________________________________________________________

答案 (示例一)南越福地,暖风微雨,催得锦绣如画。木棉出云,雪冒红巾,浸润三两清茶。古榕沐清晖,清波托舟荡,福泽万家。华灯璀璨,车水马龙,夜未央。 玉碗冰盘交杂,有干蒸虾饺,腊味凤爪。银丝层叠,豉汁浓香,一盅老火靓汤。蒸煮煎灼烧,午餐作早茶,枸杞必加。待到饕餮云集,只把羊城夸。

(示例二)东南临海,景秀肴佳,广州古来繁华。艇仔碧涌,骑楼彩窗,放眼千万人家。红棉顶天地,白云映珠江,山寺宝塔。小蛮腰下,灯火流星,烙成花。 北园泮溪酒家,有三秋腊味,卤鸡卤鸭。顺记冰室,百花甜品,来杯红豆冰沙。除了喝早茶,偶尔也会去,四海一家。今日添一盛宴,更让众人夸。

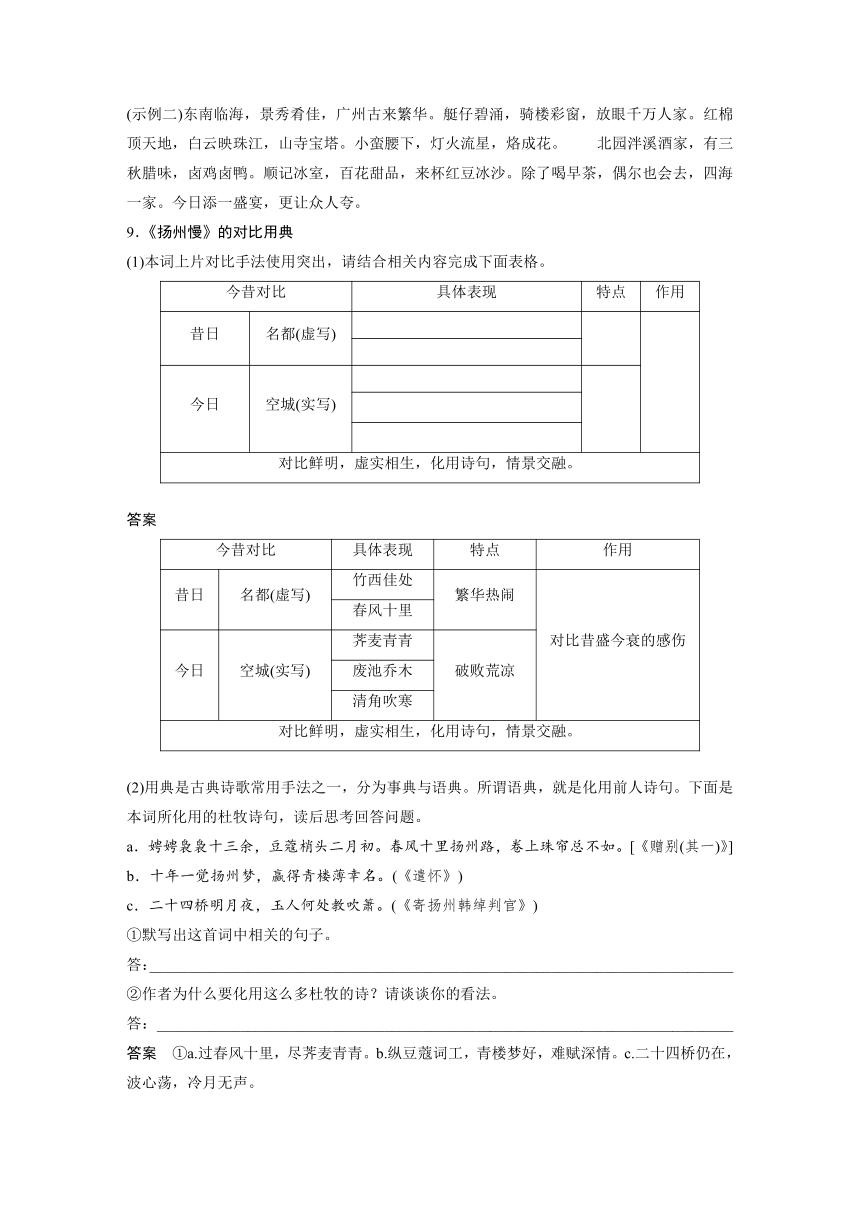

9.《扬州慢》的对比用典

(1)本词上片对比手法使用突出,请结合相关内容完成下面表格。

今昔对比 具体表现 特点 作用

昔日 名都(虚写)

今日 空城(实写)

对比鲜明,虚实相生,化用诗句,情景交融。

答案

今昔对比 具体表现 特点 作用

昔日 名都(虚写) 竹西佳处 繁华热闹 对比昔盛今衰的感伤

春风十里

今日 空城(实写) 荠麦青青 破败荒凉

废池乔木

清角吹寒

对比鲜明,虚实相生,化用诗句,情景交融。

(2)用典是古典诗歌常用手法之一,分为事典与语典。所谓语典,就是化用前人诗句。下面是本词所化用的杜牧诗句,读后思考回答问题。

a.娉娉袅袅十三余,豆蔻梢头二月初。春风十里扬州路,卷上珠帘总不如。[《赠别(其一)》]

b.十年一觉扬州梦,赢得青楼薄幸名。(《遣怀》)

c.二十四桥明月夜,玉人何处教吹箫。(《寄扬州韩绰判官》)

①默写出这首词中相关的句子。

答:_____________________________________________________________________________

②作者为什么要化用这么多杜牧的诗?请谈谈你的看法。

答:____________________________________________________________________________

答案 ①a.过春风十里,尽荠麦青青。b.纵豆蔻词工,青楼梦好,难赋深情。c.二十四桥仍在,波心荡,冷月无声。

②杜牧的诗代表了昔日扬州城的繁华,把杜牧的诗境融入自己的词境,把扬州昔日的繁华与如今的清幽冷寂相融,今昔对比,催人泪下。且杜牧语言的微妙精当与姜夔词风的清雅空灵相应。

一、《望海潮》

1.作者档案

“凡有井水饮处,皆能歌柳词”——柳永

姓名:柳永,字耆卿,原名三变,因排行第七,又称柳七;官至屯田员外郎,因此世称柳屯田 生卒:约987—约1053 籍贯:崇安(今属福建)

地位 北宋词人。

主要经历 柳永出身于官宦世家,少时学习诗词,有功名用世之志。咸平五年(1002),柳永离开家乡,流寓杭州、苏州,沉醉于听歌买笑的浪漫生活之中。大中祥符元年(1008),柳永进京参加科举,屡试不中,遂一心填词。景祐元年(1034),柳永暮年及第,历任睦州团练推官、余杭县令、晓峰盐碱、泗州判官等职,以屯田员外郎致仕。

代表作品 词作有《雨霖铃》《八声甘州》等。他的《乐章集》存词二百一十多首。

评价 柳永是长调(慢词)的倡导者,他通晓音律,其词多为描绘城市风光和歌伎生活之作,“尤工于羁旅行役”之题。柳永创作的慢词,铺叙刻画,情景交融,语言通俗,音律谐婉,因而风行天下,所谓“凡有井水饮处,皆能歌柳词”。

2.了解背景

《望海潮》是柳永年轻时的作品。他从家乡福建崇安前往开封应试,路过杭州,拜谒旧交两浙转运使孙何,写了这首词赠给他。所以,有人说这是投赠之作(在宋代以长调来写景物投赠之作,当以柳永青年时期所写的这一首词为较早),但词中描写景物多于写投赠之意,我们也不妨把它作为写杭州风景的作品。柳永用铺叙的手法,由都会而重湖,由十万人家而钓叟莲娃,层层展开,淋漓尽致地反映了北宋前期人民生活安定、社会繁荣富庶的太平景象。

3.《望海潮》轶事

柳永和孙何是布衣之交。柳永到杭州时,孙何正担任两浙转运使,柳永就前去拜访。但是孙府门禁太严,柳永根本进不去。于是,柳永写了这首《望海潮》,托当地名伎楚楚在孙何的宴会上反复歌唱这首词。孙何果真被词曲吸引,当他得知是老朋友柳永创作,就将柳永请过来参加宴会。从词的作用来看,这是一首干谒词,铺叙了杭州风景人物的富美。这首词流播一百多年后,传到金主完颜亮的耳朵里,他完全被词中的“三秋桂子,十里荷花”吸引了,就兴起了投鞭渡江、立马吴山的念头,为偏安一隅的南宋朝廷带来了一场存亡危机。

4.文学常识

(1)婉约派

婉约派为中国宋词流派。婉约,即婉转含蓄。其特点主要是内容侧重儿女风情,结构深细缜密,音律婉转和谐,语言圆润清丽,有一种柔婉之美。婉约派的代表人物有李煜、柳永、晏殊、欧阳修、秦观、周邦彦、李清照等。

(2)“望海潮”词牌的来历

“望海潮”,北宋新声,属仙吕调,柳词为创调之作。此为宋人通用之正体。其他宋人所作往往后段结两句之句式有异。柳永写《望海潮》一词,其创作缘起已无从考察,但杨湜《古今词话》载:“柳耆卿与孙相何为布衣交。孙知杭州,门禁甚严。耆卿欲见之不得,作《望海潮》之词,往谒名伎楚楚曰:‘欲见孙相,恨无门路。若因府会,愿借朱唇,歌于孙相公之前。若问谁为此词,但说柳七。’中秋府会,楚楚宛转歌之,孙即日迎耆卿预坐。”可见这首词本是柳永想用来打动旧知的,没想到却轰动了当时的词坛。《望海潮》一词是柳永将观潮时的感受谱入律吕而创制的新声。而在柳永之后,此词牌的作词者则多未沿用柳永的本意。这在词史上亦是一种规律,即词牌名在产生之时,往往词作的内容会与之相联系,但是在词的发展过程中,便逐渐与词作内容相乖离。柳永之后宋代的《望海潮》词作内容可分为歌颂升平、酬和朝寿、吟咏江南风物、伤春归思、写男女艳情、抒怀泄愤这几类。

5.名家评点

(1)孙何帅钱塘,柳耆卿作《望海潮》词赠之云“东南形胜”云云。此词流播,金主亮闻歌,欣然有慕于“三秋桂子,十里荷花”,遂起投鞭渡江之志。近时谢处厚诗云:“谁把杭州曲子讴?荷花十里桂三秋。那知卉木无情物,牵动长江万里愁!”余谓此词虽牵动长江之愁,然卒为金主送死之媒,未足恨也。至于荷艳桂香,妆点湖山之清丽,使士夫流连于歌舞嬉游之乐,遂忘中原,是则深可恨耳!——宋·罗大经《鹤林玉露》卷十三

(2)承平气象,形容曲尽。——宋·陈振孙《直斋书录解题》

(3)柳永咏钱塘词曰“参差十万人家”,此元丰前语也。自高庙车驾自建康幸杭驻跸,几近二百馀年,户口蕃息,近百万馀家。杭城之外城,南西东北,各数十里,人烟生聚,民物阜蕃,市井坊陌,铺席骈盛,数日经行不尽,各可比外路一州郡,足见杭城繁盛耳。

——宋·吴自牧《梦粱录卷》十九

二、《扬州慢》

1.作者档案

“词中之圣”——姜夔

姓名:姜夔,字尧章,号白石道人 生卒:1155—1221 籍贯:饶州鄱阳(今属江西)

地位 南宋文学家、音乐家。

主要 经历 姜夔出生于一个破落的官宦之家,他曾于淳熙元年(1174)至十年(1183),四次回家乡参加科举考试,均名落孙山。仕途不顺的姜夔四处流寓,曾涉足过扬州、江淮一带,后来又客居湖南。此后寓居湖州达十多年。湖州弁山风景优美,绍熙元年(1190),他正式卜居弁山苕溪的白石洞天,朋友潘德久遂称他为“白石道人”。在湖州居住期间,姜夔仍旧时时四处游历,往来于苏州、杭州、合肥、金陵、南昌等地,这些经历在他的词集和诗集中多有反映。绍熙元年(1190),他客游合肥,寓居赤阑桥;绍熙二年(1191),姜夔从合肥出发,泛巢湖;绍熙二年冬天,姜夔再次来到苏州,谒见范成大,作《雪中访石湖》诗,范成大作诗见答。六十岁之后,还不得不为衣食奔走于金陵、扬州之间,死后靠友朋吴潜等人捐资,才勉强葬于杭州钱塘门外的西马塍,这也是他晚年居住了十多年的地方。

代表 作品 有《白石道人诗集》《白石道人诗说》《绛帖平》《续书谱》《白石道人歌曲》等书传世。

评价 姜夔书法精湛,诗负盛名,尤以词著称。词作或感慨时世、抒写恋情,或写景咏物、记述交游。琢句精工,韵律谐婉,格调高旷,寄意幽邃,艺术造诣较高。与辛弃疾、吴文英分鼎南宋词坛。开创了风雅词派,即格律派,对于南宋后期词坛的格律化有巨大的影响。

2.了解背景

这首词写于宋孝宗淳熙三年(1176)冬至,当时作者21岁。这时距完颜亮南侵(1161)已有15年,距符离之败(1163)亦有13年,但扬州城依然是四顾萧条,一片残破景象。作为一个身世孤寒、流落江湖的旅人,一个关心国家前途的词人,当他征途小驻,这座想象之中昔年歌吹极盛的名城,却以残破凄凉的姿态出现在他的眼前,他目击心伤,就在沉重的叹息声中抒发对战后荒城的伤悼之情,以及由此而生的无限哀时伤乱之感。

3.名家评点

(1)白石《扬州慢》云:“自胡马窥江去后,废池乔木,犹厌言兵。渐黄昏,清角吹寒,都在空城。”数语写兵燹后情景逼真,“犹厌言兵”四字,包括无限伤乱语。他人累千百言,亦无此韵味。——陈廷焯《白雨斋词话》卷二

(2)此尧章过扬州感怀之词也。扬州自隋开运河后已成南北运输要道,因之商贾云集,歌楼舞榭,林立其间。及宋南渡,与金隔河相守,于是昔日繁华都会,一变而成边徼。自绍兴三十一年完颜亮大举渡淮以后,已残破不堪。至尧章作此词时,已十六年矣。此词序所谓“感慨今昔”也。此词首言“名都”。“过春风”以下,极形其荒芜之状,而“空城”“清角”,尤足引人悲感。后半阕设想杜牧重来,深情难赋。盖唐末杜牧曾游此地,有诗歌记事,故下文即用杜牧诗事。“二十四桥”虽存,而波心冷月,景象凄凉;吹箫玉人固已不见,而“桥边红药”,年年犹生。曰“知为谁生”者,伤“俊赏”无人也。言外更有举国无人、危亡可惧之意,不但感受一地之盛衰也。词中之“重到”“杜郎”,盖尧章自谓也。尧章尝喜以杜牧自比,如《鹧鸪天》词句曰:“东风历历红楼下,谁识三生杜牧之?”《琵琶仙》词有句曰:“十里扬州,三生杜牧,前事休说。”盖杜牧生当唐末,其诗多伤时乱语,又其人风流儒雅,尧章所企慕也。——刘永济《唐五代两宋词简析》

文化常识

1.《望海潮》

(1)三吴:说法不一,《水经注》以吴兴(今浙江湖州)、吴郡(今江苏苏州)、会稽(今浙江绍兴)为“三吴”。词中泛指江、浙一带。

(2)高牙:牙旗,将军之旗。古代行军有牙旗在前导引,旗很高,故称“高牙”。

(3)三秋:①谓九个月。一秋三月,三秋为九月。《诗经·王风·采葛》:“一日不见,如三秋兮。” 孔颖达疏:“年有四时,时皆三月,三秋谓九月也。”②古时人们将秋季的七、八、九月份分别称为孟秋、仲秋、季秋,合称“三秋”,代指秋天。③“三秋”有时亦指秋季的第三个月,即农历九月,如北周庾信《至仁山铭》:“三秋云薄,九日寒新。”唐代王勃《滕王阁序》:“时维九月,序属三秋。”

(4)凤池:凤凰池的简称,本为皇帝禁苑中的池沼,因魏晋时中书省掌管机要而接近皇帝,故以凤凰池称中书省,后凡中书省中机要的位置,均称“凤凰池”。词中代指朝廷。古代外任者不如京官,故以“凤池”贺其升迁。

2.《扬州慢》

(1)慢词。慢词从“慢曲子”而来,指依慢曲所填写的调长拍缓的词。慢,古书上写作“曼”,就是延长引申的意思,歌声延长,就唱得迟缓了。词分小令、中调、长调三种,“长调”就属于慢词,“扬州慢”中的“慢”就是慢词之意。

(2)维扬:扬州的别称。《尚书·禹贡》有“淮海维扬州”,后来借此称扬州。除此以外,扬州在历史上还曾被称作广陵、江都等。

(3)黍离之悲:国家沦亡的悲痛。《黍离》,《诗经·王风》中的一首诗,历来被视为悲悼故国的代表作。《毛诗序》称,周大夫见故都的宗庙宫室倾覆,遗址上长满了茂盛的黍子,于是写了《黍离》一诗表达自己的忧伤。诗歌描述了当一个人看到心中的理想大厦坍塌埋没于荒草中时的难受心情,这首诗两千年来不断被传唱着,以至人们把发自心底的、失落的悲哀称作“黍离之悲”。

一、诵读两词,比较声韵

1.柳永与姜夔都是深谙音律的词人,《望海潮》与《扬州慢》的词牌分别为二人首创,两首词作也极富声韵之美。

(1)请分别划分两词节奏,标出韵脚,诵读体会。

①东南形胜,三吴都会,钱塘自古繁华。烟柳画桥,风帘翠幕,参差十万人家。云树绕堤沙,怒涛卷霜雪,天堑无涯。市列珠玑,户盈罗绮,竞豪奢。 重湖叠清嘉,有三秋桂子,十里荷花。羌管弄晴,菱歌泛夜,嬉嬉钓叟莲娃。千骑拥高牙,乘醉听箫鼓,吟赏烟霞。异日图将好景,归去凤池夸。

答案 东南/形胜,三吴/都会,钱塘/自古/繁华。烟柳/画桥,风帘/翠幕,参差/十万/人家。云树/绕/堤沙,怒涛/卷/霜雪,天堑/无涯。市列/珠玑,户盈/罗绮,竞/豪奢。 重湖/叠/清嘉,有/三秋/桂子,十里/荷花。羌管/弄晴,菱歌/泛夜,嬉嬉/钓叟/莲娃。千骑/拥高牙,乘醉/听/箫鼓,吟赏/烟霞。异日/图将/好景,归去/凤池/夸。

②淮左名都,竹西佳处,解鞍少驻初程。过春风十里,尽荠麦青青。自胡马窥江去后,废池乔木,犹厌言兵。渐黄昏,清角吹寒,都在空城。 杜郎俊赏,算而今,重到须惊。纵豆蔻词工,青楼梦好,难赋深情。二十四桥仍在,波心荡,冷月无声。念桥边红药,年年知为谁生?

答案 淮左/名都,竹西/佳处,解鞍/少驻/初程。过/春风/十里,尽/荠麦/青青。自/胡马窥江/去后,废池/乔木,犹厌/言兵。渐/黄昏,清角/吹寒,都在/空城。 杜郎/俊赏,算/而今,重到/须惊。纵/豆蔻/词工,青楼/梦好,难赋/深情。二十四桥/仍在,波心/荡,冷月/无声。念/桥边/红药,年年/知为/谁生?

诵读提示:

本词善于用领字。所谓领字,也称“一字逗”,就是位于句子最前面,用来带领句子的字。如《沁园春·长沙》上片中“看”字领起后面七句。领字要单独成拍,稍作停顿。本词中的“过”“尽”“自”“渐”“纵”“念”皆是领字,诵读时需格外注意。

(2)在诵读的基础上比较声韵异同。

答:____________________________________________________________________________

答案 ①同:善用领字,形成“一字领”,在《扬州慢》中尤为突出。

②异:a.押韵不同:《望海潮》押“ua”韵,音韵响亮;《扬州慢》押“eng”韵,音韵低回。

b.情调不同:《望海潮》较为豪放,《扬州慢》较为婉约。

二、内容比较:“盈”与“空”

2.请从柳永的《望海潮》和姜夔的《扬州慢》中,各选择一个词概括所写城市的特点,并加以解释说明。

答:____________________________________________________________________________

答案 《望海潮》描写了杭州城的“繁华”,表现在:优越的地理位置,悠久的历史,优美的风景,繁华的市井,人民的安乐平和。《扬州慢》小序中交代了扬州城的“萧条”,表现为:城外是“荠麦弥望”,扬州城不是城,似乎是乡村;城内是“寒水自碧”,一个“自”写出了无人欣赏的寂寞,而“戍角悲吟”,是说扬州城成了战争的前沿,在悲吟。

3.杭州城的繁华可以从诗句中提炼出一个词“盈”来表现,想一想,扬州城可以用哪一个词来表现其“萧条”呢?

答:____________________________________________________________________________

答案 空。

4.在写作内容上,杭州城“盈”的是什么?扬州城“空”在何处?

答:____________________________________________________________________________

答案 杭州城的“盈”:景美——“云树绕堤沙”“三秋桂子,十里荷花”;人多——“参差十万人家”;豪奢的物质——“市列珠玑,户盈罗绮”;优美的乐声——“箫鼓、 菱歌、羌管”;歌舞升平——“嬉嬉钓叟莲娃”“乘醉听箫鼓,吟赏烟霞”……

扬州城的“空”:城市荒芜——“尽荠麦青青”;人心惶惶——“废池乔木,犹厌言兵”;音乐变调——“渐黄昏,清角吹寨”;无繁华热闹声——“二十四桥仍在,波心荡,冷月无声”;无赏花之人——“念桥边红药,年年知为谁生”,花依旧开,但早已物是人非……

三、情感比较:“盛世之歌”与“黍离之悲”

5.一座城一种记忆,《望海潮》和《扬州慢》分别表达了怎样的情感?

答:_____________________________________________________________________________

答案 《望海潮》中柳永以清新秀丽的诗句,为我们描绘出一幅充满诗情画意的杭州居民生活画卷,所表达的是对承平盛世的赞美与歌颂。《扬州慢》中姜夔运用丰富的表达技巧,传递了遭受兵燹之祸的黍离之悲。

6.《望海潮》《扬州慢》,一欢歌一悲吟,你更喜欢哪种情感表达?请说明理由。

答:____________________________________________________________________________

答案 (示例一)喜欢柳永的表达。柳永以如椽之笔,描绘的杭州城自然人文之景俱佳,展示了一幅宏伟壮丽的历史画卷,对杭州城的讴歌、赞美,体现了承平盛世的气象,展现了中华民族的伟大历史,读来令人愉悦。

(示例二)喜欢姜夔的表达。灾难文学是一种古老的文学形态,灾难主题是中国文学的恒久母题。在灾难的视野里,人类不自觉地以文学的方式抒发郁积的情感,慰藉受伤的心灵。虽然一向清空骚雅的姜夔不习惯在诗词中与现实对接,但其中对衰亡时局的伤悼和战争劫难的泣诉,还是让人历历在目。读《扬州慢》,我分明看到姜夔用文字在言说两个时空中的扬州故事,在对立的城市记忆中,我感受到了他的悲凉诗心。

(示例三)这是两种不同的演绎,无论从历史的真实反映还是从文学的审美表达,都各有其价值。从历史的真实来看,繁华和灾难是人类进程中的花开花落,城市就是在这样的起起落落中向前发展的。从文学的表达来说,讴歌太平与反映灾难都是文学的责任。《望海潮》和《扬州慢》一写承平盛世,一写劫后孤城,内容不同,意趣亦相异,共同构成了历史的真实,体现了文学的价值。

四、手法比较:“铺叙见长”与“对比用典”

(一)表现手法的相同点

7.在表现手法上中国古诗词同类诗歌确有其共性,比如山水田园诗的“写景”,咏史怀古诗的“写古”等。说说这两首词在表现手法上的相同之处。

答:____________________________________________________________________________

答案 (1)描写眼前所见城市之景,均是景中含情。(2)虚实结合的运用。《望海潮》中所写之景“三吴都会”“十万人家”“三秋桂子”“十里荷花”“千骑拥高牙”等,或实写,或虚指,虚实结合间洋溢着生气,荡漾着欢乐,充满着和谐,形成美好的境界。《扬州慢》写扬州过去的盛况,都是虚笔,“淮左名都”不过耳闻,“竹西佳处”也非目见,“春风十里”乃是借用,组合在一起,显出扬州昔日的繁华;写扬州今日的萧条,都是实写。(3)极富声韵之美。柳永和姜夔都是深谙音律的词人,《望海潮》和《扬州慢》的词牌均为二人首创,从词风上说,柳永是开创者,姜夔是继承发扬者。

(二)表现手法的不同点

8.《望海潮》

(1)参照下面的评价,说说《望海潮》表现杭州之繁华,最突出的手法是什么?

耆卿词,曲处能直,密处能疏,奡(ào)处能平,状难状之境,达难达之情,而出之以自然,自是北宋巨手。 ——冯煦《蒿庵词话》

答:___________________________________________________________________________

答案 《望海潮》一词,柳永采用铺叙的手法,渲染烘托,仿佛在读者面前展开一幅宏伟壮丽的历史画卷,过渡自然,仅以区区百十来字,就为我们绘制了一幅杭州太平盛世的全景,给人以美的享受。

(2)请选择你家乡的某一城市,运用插叙手法写出一首与《望海潮》同牌、同韵的词作。

答:___________________________________________________________________________

答案 (示例一)南越福地,暖风微雨,催得锦绣如画。木棉出云,雪冒红巾,浸润三两清茶。古榕沐清晖,清波托舟荡,福泽万家。华灯璀璨,车水马龙,夜未央。 玉碗冰盘交杂,有干蒸虾饺,腊味凤爪。银丝层叠,豉汁浓香,一盅老火靓汤。蒸煮煎灼烧,午餐作早茶,枸杞必加。待到饕餮云集,只把羊城夸。

(示例二)东南临海,景秀肴佳,广州古来繁华。艇仔碧涌,骑楼彩窗,放眼千万人家。红棉顶天地,白云映珠江,山寺宝塔。小蛮腰下,灯火流星,烙成花。 北园泮溪酒家,有三秋腊味,卤鸡卤鸭。顺记冰室,百花甜品,来杯红豆冰沙。除了喝早茶,偶尔也会去,四海一家。今日添一盛宴,更让众人夸。

9.《扬州慢》的对比用典

(1)本词上片对比手法使用突出,请结合相关内容完成下面表格。

今昔对比 具体表现 特点 作用

昔日 名都(虚写)

今日 空城(实写)

对比鲜明,虚实相生,化用诗句,情景交融。

答案

今昔对比 具体表现 特点 作用

昔日 名都(虚写) 竹西佳处 繁华热闹 对比昔盛今衰的感伤

春风十里

今日 空城(实写) 荠麦青青 破败荒凉

废池乔木

清角吹寒

对比鲜明,虚实相生,化用诗句,情景交融。

(2)用典是古典诗歌常用手法之一,分为事典与语典。所谓语典,就是化用前人诗句。下面是本词所化用的杜牧诗句,读后思考回答问题。

a.娉娉袅袅十三余,豆蔻梢头二月初。春风十里扬州路,卷上珠帘总不如。[《赠别(其一)》]

b.十年一觉扬州梦,赢得青楼薄幸名。(《遣怀》)

c.二十四桥明月夜,玉人何处教吹箫。(《寄扬州韩绰判官》)

①默写出这首词中相关的句子。

答:_____________________________________________________________________________

②作者为什么要化用这么多杜牧的诗?请谈谈你的看法。

答:____________________________________________________________________________

答案 ①a.过春风十里,尽荠麦青青。b.纵豆蔻词工,青楼梦好,难赋深情。c.二十四桥仍在,波心荡,冷月无声。

②杜牧的诗代表了昔日扬州城的繁华,把杜牧的诗境融入自己的词境,把扬州昔日的繁华与如今的清幽冷寂相融,今昔对比,催人泪下。且杜牧语言的微妙精当与姜夔词风的清雅空灵相应。

一、《望海潮》

1.作者档案

“凡有井水饮处,皆能歌柳词”——柳永

姓名:柳永,字耆卿,原名三变,因排行第七,又称柳七;官至屯田员外郎,因此世称柳屯田 生卒:约987—约1053 籍贯:崇安(今属福建)

地位 北宋词人。

主要经历 柳永出身于官宦世家,少时学习诗词,有功名用世之志。咸平五年(1002),柳永离开家乡,流寓杭州、苏州,沉醉于听歌买笑的浪漫生活之中。大中祥符元年(1008),柳永进京参加科举,屡试不中,遂一心填词。景祐元年(1034),柳永暮年及第,历任睦州团练推官、余杭县令、晓峰盐碱、泗州判官等职,以屯田员外郎致仕。

代表作品 词作有《雨霖铃》《八声甘州》等。他的《乐章集》存词二百一十多首。

评价 柳永是长调(慢词)的倡导者,他通晓音律,其词多为描绘城市风光和歌伎生活之作,“尤工于羁旅行役”之题。柳永创作的慢词,铺叙刻画,情景交融,语言通俗,音律谐婉,因而风行天下,所谓“凡有井水饮处,皆能歌柳词”。

2.了解背景

《望海潮》是柳永年轻时的作品。他从家乡福建崇安前往开封应试,路过杭州,拜谒旧交两浙转运使孙何,写了这首词赠给他。所以,有人说这是投赠之作(在宋代以长调来写景物投赠之作,当以柳永青年时期所写的这一首词为较早),但词中描写景物多于写投赠之意,我们也不妨把它作为写杭州风景的作品。柳永用铺叙的手法,由都会而重湖,由十万人家而钓叟莲娃,层层展开,淋漓尽致地反映了北宋前期人民生活安定、社会繁荣富庶的太平景象。

3.《望海潮》轶事

柳永和孙何是布衣之交。柳永到杭州时,孙何正担任两浙转运使,柳永就前去拜访。但是孙府门禁太严,柳永根本进不去。于是,柳永写了这首《望海潮》,托当地名伎楚楚在孙何的宴会上反复歌唱这首词。孙何果真被词曲吸引,当他得知是老朋友柳永创作,就将柳永请过来参加宴会。从词的作用来看,这是一首干谒词,铺叙了杭州风景人物的富美。这首词流播一百多年后,传到金主完颜亮的耳朵里,他完全被词中的“三秋桂子,十里荷花”吸引了,就兴起了投鞭渡江、立马吴山的念头,为偏安一隅的南宋朝廷带来了一场存亡危机。

4.文学常识

(1)婉约派

婉约派为中国宋词流派。婉约,即婉转含蓄。其特点主要是内容侧重儿女风情,结构深细缜密,音律婉转和谐,语言圆润清丽,有一种柔婉之美。婉约派的代表人物有李煜、柳永、晏殊、欧阳修、秦观、周邦彦、李清照等。

(2)“望海潮”词牌的来历

“望海潮”,北宋新声,属仙吕调,柳词为创调之作。此为宋人通用之正体。其他宋人所作往往后段结两句之句式有异。柳永写《望海潮》一词,其创作缘起已无从考察,但杨湜《古今词话》载:“柳耆卿与孙相何为布衣交。孙知杭州,门禁甚严。耆卿欲见之不得,作《望海潮》之词,往谒名伎楚楚曰:‘欲见孙相,恨无门路。若因府会,愿借朱唇,歌于孙相公之前。若问谁为此词,但说柳七。’中秋府会,楚楚宛转歌之,孙即日迎耆卿预坐。”可见这首词本是柳永想用来打动旧知的,没想到却轰动了当时的词坛。《望海潮》一词是柳永将观潮时的感受谱入律吕而创制的新声。而在柳永之后,此词牌的作词者则多未沿用柳永的本意。这在词史上亦是一种规律,即词牌名在产生之时,往往词作的内容会与之相联系,但是在词的发展过程中,便逐渐与词作内容相乖离。柳永之后宋代的《望海潮》词作内容可分为歌颂升平、酬和朝寿、吟咏江南风物、伤春归思、写男女艳情、抒怀泄愤这几类。

5.名家评点

(1)孙何帅钱塘,柳耆卿作《望海潮》词赠之云“东南形胜”云云。此词流播,金主亮闻歌,欣然有慕于“三秋桂子,十里荷花”,遂起投鞭渡江之志。近时谢处厚诗云:“谁把杭州曲子讴?荷花十里桂三秋。那知卉木无情物,牵动长江万里愁!”余谓此词虽牵动长江之愁,然卒为金主送死之媒,未足恨也。至于荷艳桂香,妆点湖山之清丽,使士夫流连于歌舞嬉游之乐,遂忘中原,是则深可恨耳!——宋·罗大经《鹤林玉露》卷十三

(2)承平气象,形容曲尽。——宋·陈振孙《直斋书录解题》

(3)柳永咏钱塘词曰“参差十万人家”,此元丰前语也。自高庙车驾自建康幸杭驻跸,几近二百馀年,户口蕃息,近百万馀家。杭城之外城,南西东北,各数十里,人烟生聚,民物阜蕃,市井坊陌,铺席骈盛,数日经行不尽,各可比外路一州郡,足见杭城繁盛耳。

——宋·吴自牧《梦粱录卷》十九

二、《扬州慢》

1.作者档案

“词中之圣”——姜夔

姓名:姜夔,字尧章,号白石道人 生卒:1155—1221 籍贯:饶州鄱阳(今属江西)

地位 南宋文学家、音乐家。

主要 经历 姜夔出生于一个破落的官宦之家,他曾于淳熙元年(1174)至十年(1183),四次回家乡参加科举考试,均名落孙山。仕途不顺的姜夔四处流寓,曾涉足过扬州、江淮一带,后来又客居湖南。此后寓居湖州达十多年。湖州弁山风景优美,绍熙元年(1190),他正式卜居弁山苕溪的白石洞天,朋友潘德久遂称他为“白石道人”。在湖州居住期间,姜夔仍旧时时四处游历,往来于苏州、杭州、合肥、金陵、南昌等地,这些经历在他的词集和诗集中多有反映。绍熙元年(1190),他客游合肥,寓居赤阑桥;绍熙二年(1191),姜夔从合肥出发,泛巢湖;绍熙二年冬天,姜夔再次来到苏州,谒见范成大,作《雪中访石湖》诗,范成大作诗见答。六十岁之后,还不得不为衣食奔走于金陵、扬州之间,死后靠友朋吴潜等人捐资,才勉强葬于杭州钱塘门外的西马塍,这也是他晚年居住了十多年的地方。

代表 作品 有《白石道人诗集》《白石道人诗说》《绛帖平》《续书谱》《白石道人歌曲》等书传世。

评价 姜夔书法精湛,诗负盛名,尤以词著称。词作或感慨时世、抒写恋情,或写景咏物、记述交游。琢句精工,韵律谐婉,格调高旷,寄意幽邃,艺术造诣较高。与辛弃疾、吴文英分鼎南宋词坛。开创了风雅词派,即格律派,对于南宋后期词坛的格律化有巨大的影响。

2.了解背景

这首词写于宋孝宗淳熙三年(1176)冬至,当时作者21岁。这时距完颜亮南侵(1161)已有15年,距符离之败(1163)亦有13年,但扬州城依然是四顾萧条,一片残破景象。作为一个身世孤寒、流落江湖的旅人,一个关心国家前途的词人,当他征途小驻,这座想象之中昔年歌吹极盛的名城,却以残破凄凉的姿态出现在他的眼前,他目击心伤,就在沉重的叹息声中抒发对战后荒城的伤悼之情,以及由此而生的无限哀时伤乱之感。

3.名家评点

(1)白石《扬州慢》云:“自胡马窥江去后,废池乔木,犹厌言兵。渐黄昏,清角吹寒,都在空城。”数语写兵燹后情景逼真,“犹厌言兵”四字,包括无限伤乱语。他人累千百言,亦无此韵味。——陈廷焯《白雨斋词话》卷二

(2)此尧章过扬州感怀之词也。扬州自隋开运河后已成南北运输要道,因之商贾云集,歌楼舞榭,林立其间。及宋南渡,与金隔河相守,于是昔日繁华都会,一变而成边徼。自绍兴三十一年完颜亮大举渡淮以后,已残破不堪。至尧章作此词时,已十六年矣。此词序所谓“感慨今昔”也。此词首言“名都”。“过春风”以下,极形其荒芜之状,而“空城”“清角”,尤足引人悲感。后半阕设想杜牧重来,深情难赋。盖唐末杜牧曾游此地,有诗歌记事,故下文即用杜牧诗事。“二十四桥”虽存,而波心冷月,景象凄凉;吹箫玉人固已不见,而“桥边红药”,年年犹生。曰“知为谁生”者,伤“俊赏”无人也。言外更有举国无人、危亡可惧之意,不但感受一地之盛衰也。词中之“重到”“杜郎”,盖尧章自谓也。尧章尝喜以杜牧自比,如《鹧鸪天》词句曰:“东风历历红楼下,谁识三生杜牧之?”《琵琶仙》词有句曰:“十里扬州,三生杜牧,前事休说。”盖杜牧生当唐末,其诗多伤时乱语,又其人风流儒雅,尧章所企慕也。——刘永济《唐五代两宋词简析》

文化常识

1.《望海潮》

(1)三吴:说法不一,《水经注》以吴兴(今浙江湖州)、吴郡(今江苏苏州)、会稽(今浙江绍兴)为“三吴”。词中泛指江、浙一带。

(2)高牙:牙旗,将军之旗。古代行军有牙旗在前导引,旗很高,故称“高牙”。

(3)三秋:①谓九个月。一秋三月,三秋为九月。《诗经·王风·采葛》:“一日不见,如三秋兮。” 孔颖达疏:“年有四时,时皆三月,三秋谓九月也。”②古时人们将秋季的七、八、九月份分别称为孟秋、仲秋、季秋,合称“三秋”,代指秋天。③“三秋”有时亦指秋季的第三个月,即农历九月,如北周庾信《至仁山铭》:“三秋云薄,九日寒新。”唐代王勃《滕王阁序》:“时维九月,序属三秋。”

(4)凤池:凤凰池的简称,本为皇帝禁苑中的池沼,因魏晋时中书省掌管机要而接近皇帝,故以凤凰池称中书省,后凡中书省中机要的位置,均称“凤凰池”。词中代指朝廷。古代外任者不如京官,故以“凤池”贺其升迁。

2.《扬州慢》

(1)慢词。慢词从“慢曲子”而来,指依慢曲所填写的调长拍缓的词。慢,古书上写作“曼”,就是延长引申的意思,歌声延长,就唱得迟缓了。词分小令、中调、长调三种,“长调”就属于慢词,“扬州慢”中的“慢”就是慢词之意。

(2)维扬:扬州的别称。《尚书·禹贡》有“淮海维扬州”,后来借此称扬州。除此以外,扬州在历史上还曾被称作广陵、江都等。

(3)黍离之悲:国家沦亡的悲痛。《黍离》,《诗经·王风》中的一首诗,历来被视为悲悼故国的代表作。《毛诗序》称,周大夫见故都的宗庙宫室倾覆,遗址上长满了茂盛的黍子,于是写了《黍离》一诗表达自己的忧伤。诗歌描述了当一个人看到心中的理想大厦坍塌埋没于荒草中时的难受心情,这首诗两千年来不断被传唱着,以至人们把发自心底的、失落的悲哀称作“黍离之悲”。