高中语文部编版选择性必修下册第一单元 学段二 单元统整学习 学案(word版含答案)

文档属性

| 名称 | 高中语文部编版选择性必修下册第一单元 学段二 单元统整学习 学案(word版含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 55.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-02-08 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

学段二 单元统整学习

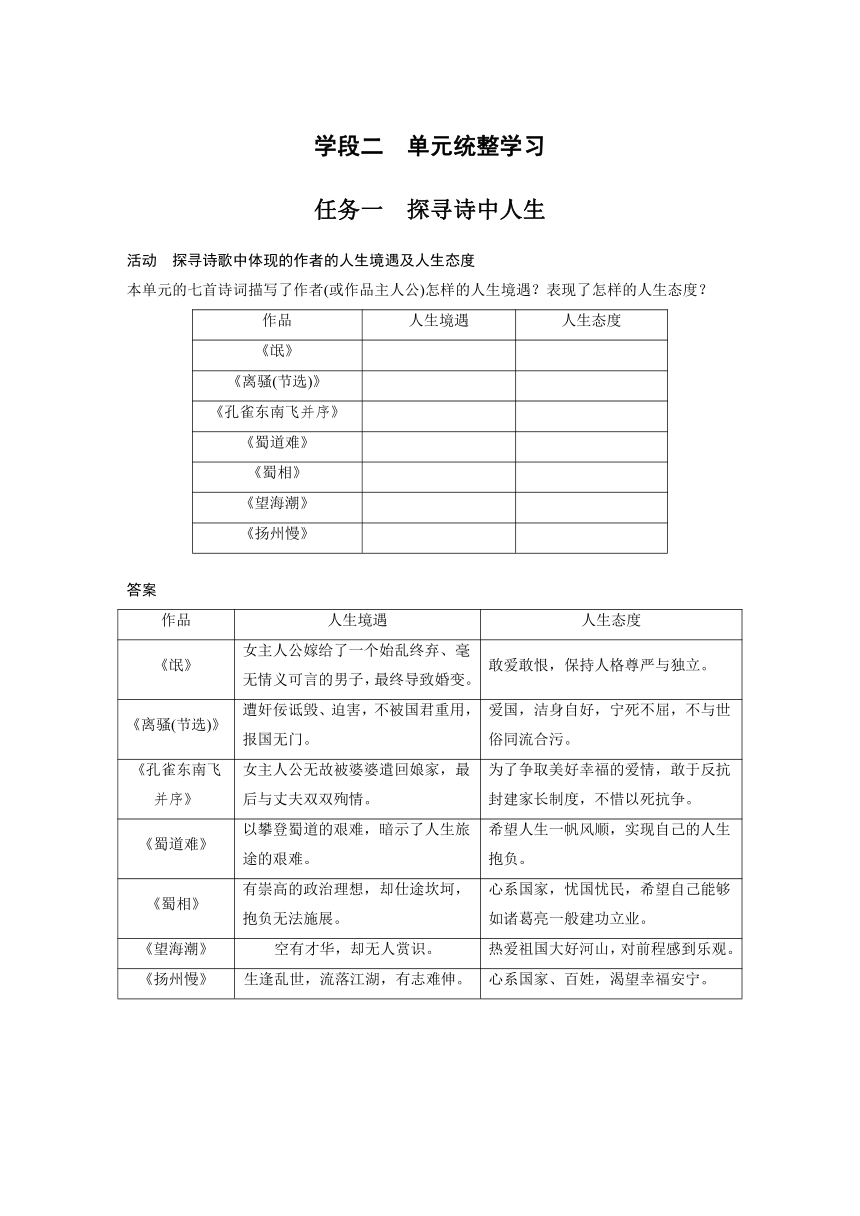

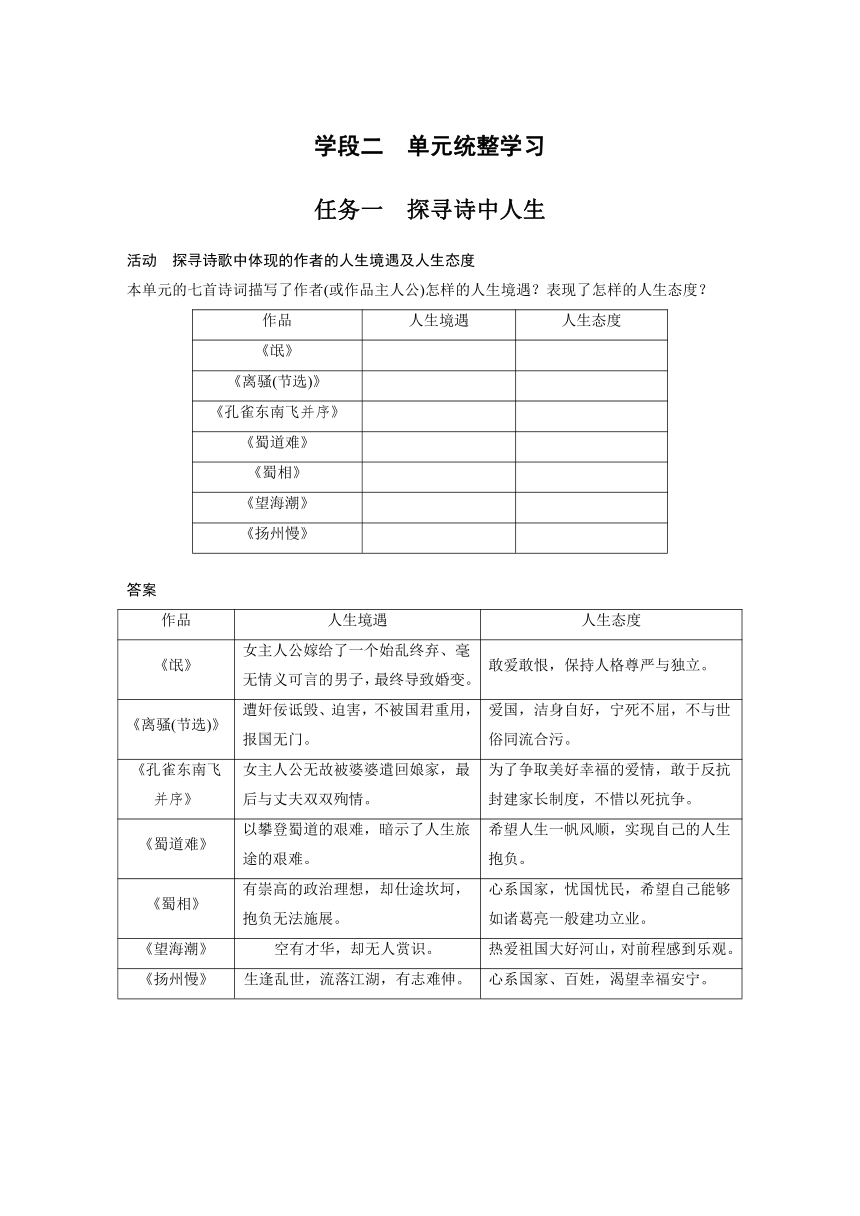

任务一 探寻诗中人生

活动 探寻诗歌中体现的作者的人生境遇及人生态度

本单元的七首诗词描写了作者(或作品主人公)怎样的人生境遇?表现了怎样的人生态度?

作品 人生境遇 人生态度

《氓》

《离骚(节选)》

《孔雀东南飞并序》

《蜀道难》

《蜀相》

《望海潮》

《扬州慢》

答案

作品 人生境遇 人生态度

《氓》 女主人公嫁给了一个始乱终弃、毫无情义可言的男子,最终导致婚变。 敢爱敢恨,保持人格尊严与独立。

《离骚(节选)》 遭奸佞诋毁、迫害,不被国君重用,报国无门。 爱国,洁身自好,宁死不屈,不与世俗同流合污。

《孔雀东南飞并序》 女主人公无故被婆婆遣回娘家,最后与丈夫双双殉情。 为了争取美好幸福的爱情,敢于反抗封建家长制度,不惜以死抗争。

《蜀道难》 以攀登蜀道的艰难,暗示了人生旅途的艰难。 希望人生一帆风顺,实现自己的人生抱负。

《蜀相》 有崇高的政治理想,却仕途坎坷,抱负无法施展。 心系国家,忧国忧民,希望自己能够如诸葛亮一般建功立业。

《望海潮》 空有才华,却无人赏识。 热爱祖国大好河山,对前程感到乐观。

《扬州慢》 生逢乱世,流落江湖,有志难伸。 心系国家、百姓,渴望幸福安宁。

任务二 赏析艺术特色

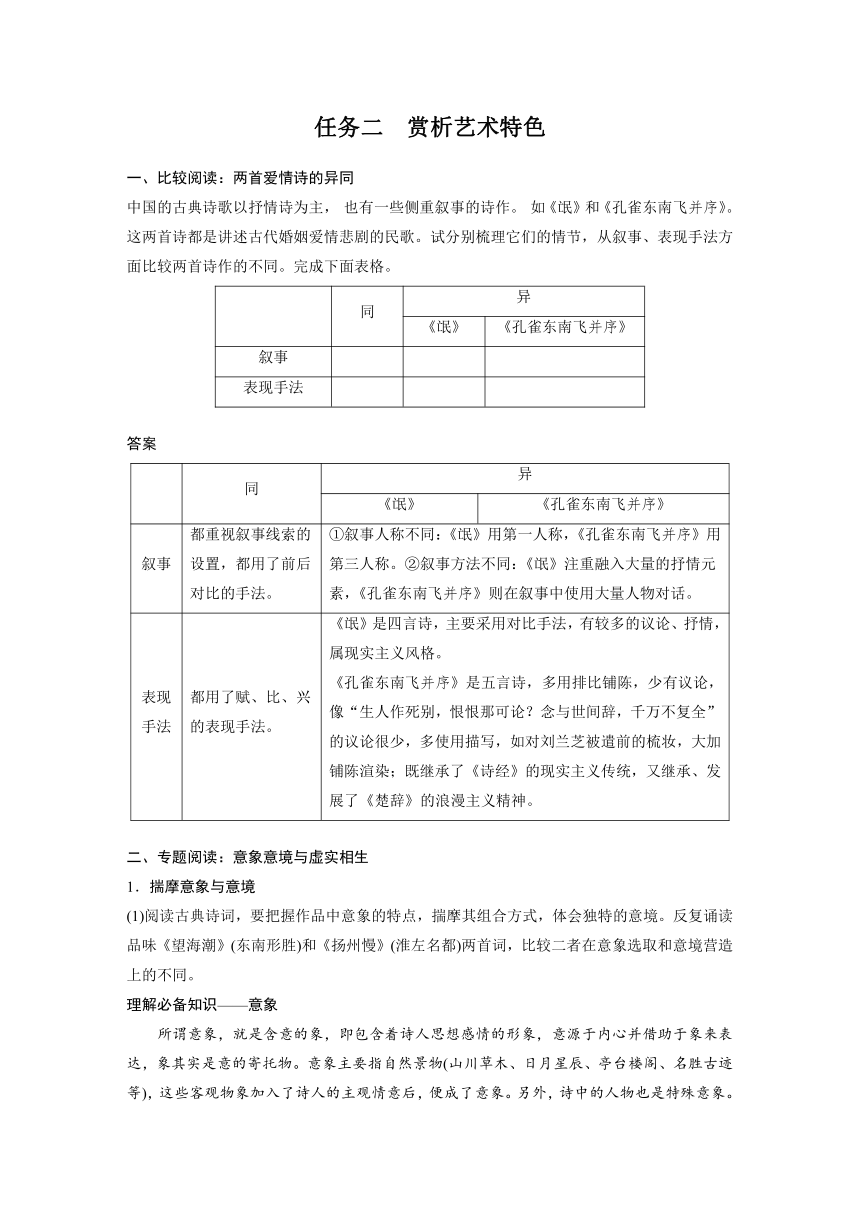

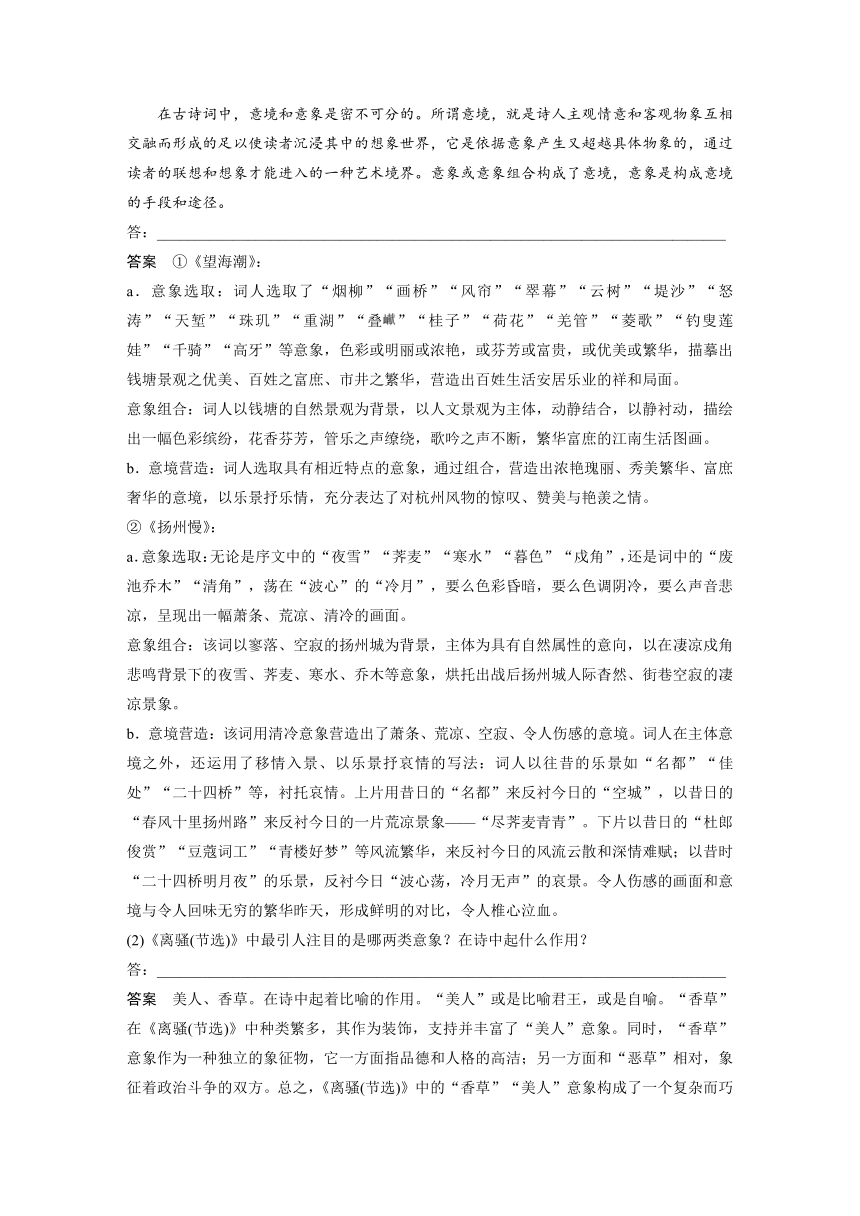

一、比较阅读:两首爱情诗的异同

中国的古典诗歌以抒情诗为主, 也有一些侧重叙事的诗作。 如《氓》和《孔雀东南飞并序》。这两首诗都是讲述古代婚姻爱情悲剧的民歌。试分别梳理它们的情节,从叙事、表现手法方面比较两首诗作的不同。完成下面表格。

同 异

《氓》 《孔雀东南飞并序》

叙事

表现手法

答案

同 异

《氓》 《孔雀东南飞并序》

叙事 都重视叙事线索的设置,都用了前后对比的手法。 ①叙事人称不同:《氓》用第一人称,《孔雀东南飞并序》用第三人称。②叙事方法不同:《氓》注重融入大量的抒情元素,《孔雀东南飞并序》则在叙事中使用大量人物对话。

表现手法 都用了赋、比、兴的表现手法。 《氓》是四言诗,主要采用对比手法,有较多的议论、抒情,属现实主义风格。 《孔雀东南飞并序》是五言诗,多用排比铺陈,少有议论,像“生人作死别,恨恨那可论?念与世间辞,千万不复全”的议论很少,多使用描写,如对刘兰芝被遣前的梳妆,大加铺陈渲染;既继承了《诗经》的现实主义传统,又继承、发展了《楚辞》的浪漫主义精神。

二、专题阅读:意象意境与虚实相生

1.揣摩意象与意境

(1)阅读古典诗词,要把握作品中意象的特点,揣摩其组合方式,体会独特的意境。反复诵读品味《望海潮》(东南形胜)和《扬州慢》(淮左名都)两首词,比较二者在意象选取和意境营造上的不同。

理解必备知识——意象

所谓意象,就是含意的象,即包含着诗人思想感情的形象,意源于内心并借助于象来表达,象其实是意的寄托物。意象主要指自然景物(山川草木、日月星辰、亭台楼阁、名胜古迹等),这些客观物象加入了诗人的主观情意后,便成了意象。另外,诗中的人物也是特殊意象。

在古诗词中,意境和意象是密不可分的。所谓意境,就是诗人主观情意和客观物象互相交融而形成的足以使读者沉浸其中的想象世界,它是依据意象产生又超越具体物象的,通过读者的联想和想象才能进入的一种艺术境界。意象或意象组合构成了意境,意象是构成意境的手段和途径。

答:___________________________________________________________________________

答案 ①《望海潮》:

a.意象选取:词人选取了“烟柳”“画桥”“风帘”“翠幕”“云树”“堤沙”“怒涛”“天堑”“珠玑”“重湖”“叠”“桂子”“荷花”“羌管”“菱歌”“钓叟莲娃”“千骑”“高牙”等意象,色彩或明丽或浓艳,或芬芳或富贵,或优美或繁华,描摹出钱塘景观之优美、百姓之富庶、市井之繁华,营造出百姓生活安居乐业的祥和局面。

意象组合:词人以钱塘的自然景观为背景,以人文景观为主体,动静结合,以静衬动,描绘出一幅色彩缤纷,花香芬芳,管乐之声缭绕,歌吟之声不断,繁华富庶的江南生活图画。

b.意境营造:词人选取具有相近特点的意象,通过组合,营造出浓艳瑰丽、秀美繁华、富庶奢华的意境,以乐景抒乐情,充分表达了对杭州风物的惊叹、赞美与艳羡之情。

②《扬州慢》:

a.意象选取:无论是序文中的“夜雪”“荠麦”“寒水”“暮色”“戍角”,还是词中的“废池乔木”“清角”,荡在“波心”的“冷月”,要么色彩昏暗,要么色调阴冷,要么声音悲凉,呈现出一幅萧条、荒凉、清冷的画面。

意象组合:该词以寥落、空寂的扬州城为背景,主体为具有自然属性的意向,以在凄凉戍角悲鸣背景下的夜雪、荠麦、寒水、乔木等意象,烘托出战后扬州城人际杳然、街巷空寂的凄凉景象。

b.意境营造:该词用清冷意象营造出了萧条、荒凉、空寂、令人伤感的意境。词人在主体意境之外,还运用了移情入景、以乐景抒哀情的写法:词人以往昔的乐景如“名都”“佳处”“二十四桥”等,衬托哀情。上片用昔日的“名都”来反衬今日的“空城”,以昔日的“春风十里扬州路”来反衬今日的一片荒凉景象——“尽荠麦青青”。下片以昔日的“杜郎俊赏”“豆蔻词工”“青楼好梦”等风流繁华,来反衬今日的风流云散和深情难赋;以昔时“二十四桥明月夜”的乐景,反衬今日“波心荡,冷月无声”的哀景。令人伤感的画面和意境与令人回味无穷的繁华昨天,形成鲜明的对比,令人椎心泣血。

(2)《离骚(节选)》中最引人注目的是哪两类意象?在诗中起什么作用?

答:___________________________________________________________________________

答案 美人、香草。在诗中起着比喻的作用。“美人”或是比喻君王,或是自喻。“香草”在《离骚(节选)》中种类繁多,其作为装饰,支持并丰富了“美人”意象。同时,“香草”意象作为一种独立的象征物,它一方面指品德和人格的高洁;另一方面和“恶草”相对,象征着政治斗争的双方。总之,《离骚(节选)》中的“香草”“美人”意象构成了一个复杂而巧妙的象征比喻系统,使得诗歌蕴藉而且生动。

2.赏析虚实相生手法

古典诗词多以虚实相生的手法营造艺术境界,如《蜀道难》写实与想象交织,写出蜀道之“难”,形成迷离惝恍、奇丽峭拔的诗歌境界。从本单元中另外选取一首诗歌,探究诗人是如何运用虚实相生的艺术手法的。

理解必备知识——虚实相生

“虚实相生”本是中国画传统技法,也是诗词的重要表现手法。诗词中的“实”,是指作者描写客观世界中实际存在的实物、实景、实境,也即眼前之景、可观之景;诗词中的“虚”,则是指作者通过思考、联想或想象而虚拟出来的,眼前看不见、摸不着而又从字里行间能体味出的虚物、虚景、虚境。具体而言,诗词中的虚景主要集中在以下三种:①虚幻的想象、神话或梦境;②追忆中的历史、往事;③设想中的情境或尚未实现的未来。

诗歌创作中的虚实结合有着多种不同的方式,可以是以实写虚,也可以是以虚写实,还可以是虚实并用。

答:____________________________________________________________________________

答案 (示例)《扬州慢》(淮左名都)巧妙运用了虚实相生的艺术手法,在表情达意上独具情韵。上片一开头便虚写“淮左名都,竹西佳处”,这是词人想象中的昔日扬州繁华的景象。接着虚写“春风十里”,实写“尽荠麦青青”,这对比鲜明的图景,自然传达出词人对昔盛今衰的感慨。词的下片分两层,第一层虚写,以杜牧的“难赋深情”“重到须惊”反衬出今日扬州的凄凉;后一层实写,写二十四桥明月夜,借桥边的芍药花发出“年年知为谁生”的感触,词人写扬州曾经的繁华,都是虚笔。“淮左名都”,不过是耳闻;“竹西佳处”,也非目见。“春风十里”,既不指当时,也不是具体事物。如此组合,却给读者留下了广阔的想象空间,去畅想扬州昔日的繁华。写扬州的今日,虽是实写,但只用大笔勾勒。词人善于选择最能表现战后百事萧条的典型事物来淡笔点染,留下开阔空间让读者展开想象。说“废池乔木”,说“荠麦青青”,说“清角吹寒”,并用“空”字轻轻一点,一幅城市破败、弦管不闻、人烟稀少的图景便宛然在目。如此便做到了虚中有实,实中有虚,有情有景,跌宕生姿。

另外,词人还使用了虚实对比、以虚衬实的手法来写景抒情。上片用昔日的“名都”来反衬今日的“空城”,以昔日的“春风十里”来反衬今日的一片荒芜景象——“尽荠麦青青”。下片以昔日的“杜郎俊赏”“豆蔻词工”“青楼梦好”等风月繁华,来反衬今日的风流云散、对景难排和深情难赋。以昔日“二十四桥明月夜”的乐景,反衬今日“波心荡,冷月无声”的哀景。昔日的繁华,成为今日之萧条最好的映衬。

任务三 撰写诗歌鉴赏文章

文题呈现

选择本单元所学的一首诗歌,或拓展阅读下面所列古代诗词,写一篇不少于800字的鉴赏文章。可从语言、构思、意象、情感等方面选择一两个角度,发现作者独特的艺术创造,分析自己阅读欣赏获得的审美体验。

①温庭筠《菩萨蛮》(小山重叠金明灭)

②周邦彦《苏幕遮》(燎沉香)

③辛弃疾《青玉案·元夕》

④刘克庄《贺新郎》(国脉微如缕)

⑤王实甫《长亭送别》(正宫 端正好)

写作点拨

一、“读”为本,吃透为文

①选定诗歌,了解创作背景,把握整首诗歌的主旨。

②了解作者生平、主要作品、思想主张、创作风格等,把握诗歌的感情基调。

③把握诗歌的整体风格,是沉郁顿挫,还是慷慨激昂;是自然恬淡,还是愤世嫉俗;等等。

④诗句分析,分析诗意、手法、意象。其中“手法”包含“抒情方式”“修辞手法”等。

⑤抓住重点,赏析诗歌之美。抓住诗歌中的重点词语或句子,分析鉴赏其内涵与妙处。如果属技巧之妙,指出其妙在何处;如果是语言运用或情态表达之美,应赏析出其美在何处。

二、选准角度,表达体验

1.从诗词的形象入手

诗词往往通过塑造形象寄托情感、表达主旨。如何认识形象呢?可以通过把握形象的特点,形象包含的旨趣、所体现的情调,理解表现这一特点的形象意义和感染作用。

人物形象大致可分为三种:诗词所描绘的作者自我形象、景物形象、他人形象。

景物形象是一种客观存在,是山川草木、鱼虫鸟兽等自然之物特点的显露。

鉴赏诗词景物特点,要注意由景物本身特点着眼,从声音、形状、色彩、动态等不同角度入手。

2.从诗词的语言入手

诗词的语言特点主要有:清新、朴素、雅致、平实、华丽、绚丽、幽默、活泼、诙谐、庄重、简约、简洁、精练、精当、生动、凝练、洗练、含蓄、明快、通俗、口语化、明白如话等。

诗词的语言风格主要有:豪放、雄奇、沉郁、直率、婉约、婉转、风趣、工丽,苍凉雄健、委婉蕴藉、飘逸洒脱、苍凉悲壮、缠绵悱恻、气势雄壮、自然流畅、忧郁激愤、沉郁顿挫、清新典雅、婉约凄切、新鲜活泼、气势磅礴、奇特新颖、平淡质朴、语淡情浓等。

诗词的语言要形象、凝练,富有较强的表现力。诗词贵含蓄,其语言往往具有暗示性、跳跃性、多义性、隐喻性等特点,所以应重点关注动词、修饰词和特殊词语的妙用。

3.从诗词的表达技巧入手

从诗词鉴赏的角度来说,表达技巧主要包括抒情手法、描写手法、修辞手法等。抒情手法包括借景(借物)抒情、寓情于景(物)、直接抒情、借古讽今等,描写手法包括渲染、烘托、衬托、用典、象征、细节、白描、抑扬、动静、虚实等,修辞手法包括比喻、比拟、夸张、对偶、排比、反问、设问、反复、双关等。

4.从评价诗歌的思想内容和作者的观点态度入手

“评价诗歌的思想内容”,侧重概括诗歌的主旨和简析形象的含义(包括表层含义和深层含义)。“评价作者的观点态度”,侧重对诗歌作者的生活情趣、审美情趣和情感倾向以及作品局限性的评价。可以概括诗歌的主旨,评价诗歌的社会意义、现实意义,分析作者的思想感情、生活态度。诗词所表达的思想感情有山水情、故园情、别离情、亲友情等。可以从诗词的意象、意境、比喻象征物、风格流派等来把握作者的观点态度。

范文借鉴

众里觅知音,胜却花千树

——辛弃疾《青玉案·元夕》鉴赏

辛弃疾的《青玉案·元夕》一反其豪放沉郁的风格,展现出婉约之美,即使与北宋婉约派大家晏殊和柳永相比,也毫不逊色。这与词中形象的塑造有着莫大的关系——众里觅得一知音,胜却花火千树!

正月十五的晚上,满城灯火,众人狂欢。“蛾儿雪柳黄金缕,笑语盈盈暗香去。”元宵观灯的女人,穿着美丽的衣服,戴着熠熠生辉的首饰,所过之处,阵阵暗香浮动。而这些光彩照人的倩影都非作者意中关切之人,在百千人中只寻找一人——却总是踪影难觅。忽然,眼睛一亮,在那一角残灯旁边,分明看见了,是她!没有错,她原来在这灯火稀落的地方,未曾离去!

词人为何钟情于这一女子呢?我们看不清她的面貌,却可以确定她定然有着淡然、高洁的性子,在绿云扰扰、香气袭人的庸脂俗粉中,她显得那样特别!她也许并不鲜丽,清淡的衣饰裹不住清冷孤傲的光。发现那人的一瞬间,是词人人生精神的凝结和升华,是悲喜莫名的感激铭篆。

站在灯火阑珊处的那个人,是他的心上人吗?或者就是他自己处境的一种写照?翻阅历史可知,当时的稼轩并不受重用,曾经驰骋疆场的英雄豪杰,文韬武略施展不出,心中怀着一种无比惆怅之感,所以只能在一旁孤芳自赏。也就像站在热闹氛围之外的那个人一样,给人一种清高不落俗套的感觉,体现了受冷落后不肯同流合污的高士之风。

读到词的末尾,才体会出词人构思之巧妙。词从开头的“东风夜放花千树”,就极力渲染元宵佳节的热闹景象:满城灯火,满街游人,火树银花,通宵歌舞。然而词人的意图不在写景,而是为了反衬“灯火阑珊处”的那个人的与众不同。那上片的灯、月、烟火、笙箫、社舞交织成的元夕欢腾,那下片的令人眼花缭乱的一队队的丽人靓女,原来都只是为了那一个意中之人而设,而且,倘若无此人,那一切就没有任何意义与趣味。

此词塑造出的形象,梁启超谓“自怜幽独,伤心人别有怀抱”。上片写元夕之夜灯火辉煌、游人如云的热闹场面,下片写不慕荣华、甘守寂寞的一位美人。美人形象便是词人理想人格的化身。真可谓:众里觅得一知音,胜却花火千树!

任务一 探寻诗中人生

活动 探寻诗歌中体现的作者的人生境遇及人生态度

本单元的七首诗词描写了作者(或作品主人公)怎样的人生境遇?表现了怎样的人生态度?

作品 人生境遇 人生态度

《氓》

《离骚(节选)》

《孔雀东南飞并序》

《蜀道难》

《蜀相》

《望海潮》

《扬州慢》

答案

作品 人生境遇 人生态度

《氓》 女主人公嫁给了一个始乱终弃、毫无情义可言的男子,最终导致婚变。 敢爱敢恨,保持人格尊严与独立。

《离骚(节选)》 遭奸佞诋毁、迫害,不被国君重用,报国无门。 爱国,洁身自好,宁死不屈,不与世俗同流合污。

《孔雀东南飞并序》 女主人公无故被婆婆遣回娘家,最后与丈夫双双殉情。 为了争取美好幸福的爱情,敢于反抗封建家长制度,不惜以死抗争。

《蜀道难》 以攀登蜀道的艰难,暗示了人生旅途的艰难。 希望人生一帆风顺,实现自己的人生抱负。

《蜀相》 有崇高的政治理想,却仕途坎坷,抱负无法施展。 心系国家,忧国忧民,希望自己能够如诸葛亮一般建功立业。

《望海潮》 空有才华,却无人赏识。 热爱祖国大好河山,对前程感到乐观。

《扬州慢》 生逢乱世,流落江湖,有志难伸。 心系国家、百姓,渴望幸福安宁。

任务二 赏析艺术特色

一、比较阅读:两首爱情诗的异同

中国的古典诗歌以抒情诗为主, 也有一些侧重叙事的诗作。 如《氓》和《孔雀东南飞并序》。这两首诗都是讲述古代婚姻爱情悲剧的民歌。试分别梳理它们的情节,从叙事、表现手法方面比较两首诗作的不同。完成下面表格。

同 异

《氓》 《孔雀东南飞并序》

叙事

表现手法

答案

同 异

《氓》 《孔雀东南飞并序》

叙事 都重视叙事线索的设置,都用了前后对比的手法。 ①叙事人称不同:《氓》用第一人称,《孔雀东南飞并序》用第三人称。②叙事方法不同:《氓》注重融入大量的抒情元素,《孔雀东南飞并序》则在叙事中使用大量人物对话。

表现手法 都用了赋、比、兴的表现手法。 《氓》是四言诗,主要采用对比手法,有较多的议论、抒情,属现实主义风格。 《孔雀东南飞并序》是五言诗,多用排比铺陈,少有议论,像“生人作死别,恨恨那可论?念与世间辞,千万不复全”的议论很少,多使用描写,如对刘兰芝被遣前的梳妆,大加铺陈渲染;既继承了《诗经》的现实主义传统,又继承、发展了《楚辞》的浪漫主义精神。

二、专题阅读:意象意境与虚实相生

1.揣摩意象与意境

(1)阅读古典诗词,要把握作品中意象的特点,揣摩其组合方式,体会独特的意境。反复诵读品味《望海潮》(东南形胜)和《扬州慢》(淮左名都)两首词,比较二者在意象选取和意境营造上的不同。

理解必备知识——意象

所谓意象,就是含意的象,即包含着诗人思想感情的形象,意源于内心并借助于象来表达,象其实是意的寄托物。意象主要指自然景物(山川草木、日月星辰、亭台楼阁、名胜古迹等),这些客观物象加入了诗人的主观情意后,便成了意象。另外,诗中的人物也是特殊意象。

在古诗词中,意境和意象是密不可分的。所谓意境,就是诗人主观情意和客观物象互相交融而形成的足以使读者沉浸其中的想象世界,它是依据意象产生又超越具体物象的,通过读者的联想和想象才能进入的一种艺术境界。意象或意象组合构成了意境,意象是构成意境的手段和途径。

答:___________________________________________________________________________

答案 ①《望海潮》:

a.意象选取:词人选取了“烟柳”“画桥”“风帘”“翠幕”“云树”“堤沙”“怒涛”“天堑”“珠玑”“重湖”“叠”“桂子”“荷花”“羌管”“菱歌”“钓叟莲娃”“千骑”“高牙”等意象,色彩或明丽或浓艳,或芬芳或富贵,或优美或繁华,描摹出钱塘景观之优美、百姓之富庶、市井之繁华,营造出百姓生活安居乐业的祥和局面。

意象组合:词人以钱塘的自然景观为背景,以人文景观为主体,动静结合,以静衬动,描绘出一幅色彩缤纷,花香芬芳,管乐之声缭绕,歌吟之声不断,繁华富庶的江南生活图画。

b.意境营造:词人选取具有相近特点的意象,通过组合,营造出浓艳瑰丽、秀美繁华、富庶奢华的意境,以乐景抒乐情,充分表达了对杭州风物的惊叹、赞美与艳羡之情。

②《扬州慢》:

a.意象选取:无论是序文中的“夜雪”“荠麦”“寒水”“暮色”“戍角”,还是词中的“废池乔木”“清角”,荡在“波心”的“冷月”,要么色彩昏暗,要么色调阴冷,要么声音悲凉,呈现出一幅萧条、荒凉、清冷的画面。

意象组合:该词以寥落、空寂的扬州城为背景,主体为具有自然属性的意向,以在凄凉戍角悲鸣背景下的夜雪、荠麦、寒水、乔木等意象,烘托出战后扬州城人际杳然、街巷空寂的凄凉景象。

b.意境营造:该词用清冷意象营造出了萧条、荒凉、空寂、令人伤感的意境。词人在主体意境之外,还运用了移情入景、以乐景抒哀情的写法:词人以往昔的乐景如“名都”“佳处”“二十四桥”等,衬托哀情。上片用昔日的“名都”来反衬今日的“空城”,以昔日的“春风十里扬州路”来反衬今日的一片荒凉景象——“尽荠麦青青”。下片以昔日的“杜郎俊赏”“豆蔻词工”“青楼好梦”等风流繁华,来反衬今日的风流云散和深情难赋;以昔时“二十四桥明月夜”的乐景,反衬今日“波心荡,冷月无声”的哀景。令人伤感的画面和意境与令人回味无穷的繁华昨天,形成鲜明的对比,令人椎心泣血。

(2)《离骚(节选)》中最引人注目的是哪两类意象?在诗中起什么作用?

答:___________________________________________________________________________

答案 美人、香草。在诗中起着比喻的作用。“美人”或是比喻君王,或是自喻。“香草”在《离骚(节选)》中种类繁多,其作为装饰,支持并丰富了“美人”意象。同时,“香草”意象作为一种独立的象征物,它一方面指品德和人格的高洁;另一方面和“恶草”相对,象征着政治斗争的双方。总之,《离骚(节选)》中的“香草”“美人”意象构成了一个复杂而巧妙的象征比喻系统,使得诗歌蕴藉而且生动。

2.赏析虚实相生手法

古典诗词多以虚实相生的手法营造艺术境界,如《蜀道难》写实与想象交织,写出蜀道之“难”,形成迷离惝恍、奇丽峭拔的诗歌境界。从本单元中另外选取一首诗歌,探究诗人是如何运用虚实相生的艺术手法的。

理解必备知识——虚实相生

“虚实相生”本是中国画传统技法,也是诗词的重要表现手法。诗词中的“实”,是指作者描写客观世界中实际存在的实物、实景、实境,也即眼前之景、可观之景;诗词中的“虚”,则是指作者通过思考、联想或想象而虚拟出来的,眼前看不见、摸不着而又从字里行间能体味出的虚物、虚景、虚境。具体而言,诗词中的虚景主要集中在以下三种:①虚幻的想象、神话或梦境;②追忆中的历史、往事;③设想中的情境或尚未实现的未来。

诗歌创作中的虚实结合有着多种不同的方式,可以是以实写虚,也可以是以虚写实,还可以是虚实并用。

答:____________________________________________________________________________

答案 (示例)《扬州慢》(淮左名都)巧妙运用了虚实相生的艺术手法,在表情达意上独具情韵。上片一开头便虚写“淮左名都,竹西佳处”,这是词人想象中的昔日扬州繁华的景象。接着虚写“春风十里”,实写“尽荠麦青青”,这对比鲜明的图景,自然传达出词人对昔盛今衰的感慨。词的下片分两层,第一层虚写,以杜牧的“难赋深情”“重到须惊”反衬出今日扬州的凄凉;后一层实写,写二十四桥明月夜,借桥边的芍药花发出“年年知为谁生”的感触,词人写扬州曾经的繁华,都是虚笔。“淮左名都”,不过是耳闻;“竹西佳处”,也非目见。“春风十里”,既不指当时,也不是具体事物。如此组合,却给读者留下了广阔的想象空间,去畅想扬州昔日的繁华。写扬州的今日,虽是实写,但只用大笔勾勒。词人善于选择最能表现战后百事萧条的典型事物来淡笔点染,留下开阔空间让读者展开想象。说“废池乔木”,说“荠麦青青”,说“清角吹寒”,并用“空”字轻轻一点,一幅城市破败、弦管不闻、人烟稀少的图景便宛然在目。如此便做到了虚中有实,实中有虚,有情有景,跌宕生姿。

另外,词人还使用了虚实对比、以虚衬实的手法来写景抒情。上片用昔日的“名都”来反衬今日的“空城”,以昔日的“春风十里”来反衬今日的一片荒芜景象——“尽荠麦青青”。下片以昔日的“杜郎俊赏”“豆蔻词工”“青楼梦好”等风月繁华,来反衬今日的风流云散、对景难排和深情难赋。以昔日“二十四桥明月夜”的乐景,反衬今日“波心荡,冷月无声”的哀景。昔日的繁华,成为今日之萧条最好的映衬。

任务三 撰写诗歌鉴赏文章

文题呈现

选择本单元所学的一首诗歌,或拓展阅读下面所列古代诗词,写一篇不少于800字的鉴赏文章。可从语言、构思、意象、情感等方面选择一两个角度,发现作者独特的艺术创造,分析自己阅读欣赏获得的审美体验。

①温庭筠《菩萨蛮》(小山重叠金明灭)

②周邦彦《苏幕遮》(燎沉香)

③辛弃疾《青玉案·元夕》

④刘克庄《贺新郎》(国脉微如缕)

⑤王实甫《长亭送别》(正宫 端正好)

写作点拨

一、“读”为本,吃透为文

①选定诗歌,了解创作背景,把握整首诗歌的主旨。

②了解作者生平、主要作品、思想主张、创作风格等,把握诗歌的感情基调。

③把握诗歌的整体风格,是沉郁顿挫,还是慷慨激昂;是自然恬淡,还是愤世嫉俗;等等。

④诗句分析,分析诗意、手法、意象。其中“手法”包含“抒情方式”“修辞手法”等。

⑤抓住重点,赏析诗歌之美。抓住诗歌中的重点词语或句子,分析鉴赏其内涵与妙处。如果属技巧之妙,指出其妙在何处;如果是语言运用或情态表达之美,应赏析出其美在何处。

二、选准角度,表达体验

1.从诗词的形象入手

诗词往往通过塑造形象寄托情感、表达主旨。如何认识形象呢?可以通过把握形象的特点,形象包含的旨趣、所体现的情调,理解表现这一特点的形象意义和感染作用。

人物形象大致可分为三种:诗词所描绘的作者自我形象、景物形象、他人形象。

景物形象是一种客观存在,是山川草木、鱼虫鸟兽等自然之物特点的显露。

鉴赏诗词景物特点,要注意由景物本身特点着眼,从声音、形状、色彩、动态等不同角度入手。

2.从诗词的语言入手

诗词的语言特点主要有:清新、朴素、雅致、平实、华丽、绚丽、幽默、活泼、诙谐、庄重、简约、简洁、精练、精当、生动、凝练、洗练、含蓄、明快、通俗、口语化、明白如话等。

诗词的语言风格主要有:豪放、雄奇、沉郁、直率、婉约、婉转、风趣、工丽,苍凉雄健、委婉蕴藉、飘逸洒脱、苍凉悲壮、缠绵悱恻、气势雄壮、自然流畅、忧郁激愤、沉郁顿挫、清新典雅、婉约凄切、新鲜活泼、气势磅礴、奇特新颖、平淡质朴、语淡情浓等。

诗词的语言要形象、凝练,富有较强的表现力。诗词贵含蓄,其语言往往具有暗示性、跳跃性、多义性、隐喻性等特点,所以应重点关注动词、修饰词和特殊词语的妙用。

3.从诗词的表达技巧入手

从诗词鉴赏的角度来说,表达技巧主要包括抒情手法、描写手法、修辞手法等。抒情手法包括借景(借物)抒情、寓情于景(物)、直接抒情、借古讽今等,描写手法包括渲染、烘托、衬托、用典、象征、细节、白描、抑扬、动静、虚实等,修辞手法包括比喻、比拟、夸张、对偶、排比、反问、设问、反复、双关等。

4.从评价诗歌的思想内容和作者的观点态度入手

“评价诗歌的思想内容”,侧重概括诗歌的主旨和简析形象的含义(包括表层含义和深层含义)。“评价作者的观点态度”,侧重对诗歌作者的生活情趣、审美情趣和情感倾向以及作品局限性的评价。可以概括诗歌的主旨,评价诗歌的社会意义、现实意义,分析作者的思想感情、生活态度。诗词所表达的思想感情有山水情、故园情、别离情、亲友情等。可以从诗词的意象、意境、比喻象征物、风格流派等来把握作者的观点态度。

范文借鉴

众里觅知音,胜却花千树

——辛弃疾《青玉案·元夕》鉴赏

辛弃疾的《青玉案·元夕》一反其豪放沉郁的风格,展现出婉约之美,即使与北宋婉约派大家晏殊和柳永相比,也毫不逊色。这与词中形象的塑造有着莫大的关系——众里觅得一知音,胜却花火千树!

正月十五的晚上,满城灯火,众人狂欢。“蛾儿雪柳黄金缕,笑语盈盈暗香去。”元宵观灯的女人,穿着美丽的衣服,戴着熠熠生辉的首饰,所过之处,阵阵暗香浮动。而这些光彩照人的倩影都非作者意中关切之人,在百千人中只寻找一人——却总是踪影难觅。忽然,眼睛一亮,在那一角残灯旁边,分明看见了,是她!没有错,她原来在这灯火稀落的地方,未曾离去!

词人为何钟情于这一女子呢?我们看不清她的面貌,却可以确定她定然有着淡然、高洁的性子,在绿云扰扰、香气袭人的庸脂俗粉中,她显得那样特别!她也许并不鲜丽,清淡的衣饰裹不住清冷孤傲的光。发现那人的一瞬间,是词人人生精神的凝结和升华,是悲喜莫名的感激铭篆。

站在灯火阑珊处的那个人,是他的心上人吗?或者就是他自己处境的一种写照?翻阅历史可知,当时的稼轩并不受重用,曾经驰骋疆场的英雄豪杰,文韬武略施展不出,心中怀着一种无比惆怅之感,所以只能在一旁孤芳自赏。也就像站在热闹氛围之外的那个人一样,给人一种清高不落俗套的感觉,体现了受冷落后不肯同流合污的高士之风。

读到词的末尾,才体会出词人构思之巧妙。词从开头的“东风夜放花千树”,就极力渲染元宵佳节的热闹景象:满城灯火,满街游人,火树银花,通宵歌舞。然而词人的意图不在写景,而是为了反衬“灯火阑珊处”的那个人的与众不同。那上片的灯、月、烟火、笙箫、社舞交织成的元夕欢腾,那下片的令人眼花缭乱的一队队的丽人靓女,原来都只是为了那一个意中之人而设,而且,倘若无此人,那一切就没有任何意义与趣味。

此词塑造出的形象,梁启超谓“自怜幽独,伤心人别有怀抱”。上片写元夕之夜灯火辉煌、游人如云的热闹场面,下片写不慕荣华、甘守寂寞的一位美人。美人形象便是词人理想人格的化身。真可谓:众里觅得一知音,胜却花火千树!