第1课从食物采集到食物生产课件(17张ppt)-2021-2022学年统编版(2019)高中历史选择性必修二

文档属性

| 名称 | 第1课从食物采集到食物生产课件(17张ppt)-2021-2022学年统编版(2019)高中历史选择性必修二 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-02-09 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共17张PPT)

第1课

从食物采集到食物生产

· 第一单元 食物生产与社会生活·

课程标准:知道人类由食物采集者向食物生产者演进的过程及意义。知道古代不同地区的食物生产及其对社会生活的影响。

重点:食物物种交流带来的影响;

难点:食物物种交流带来的影响;

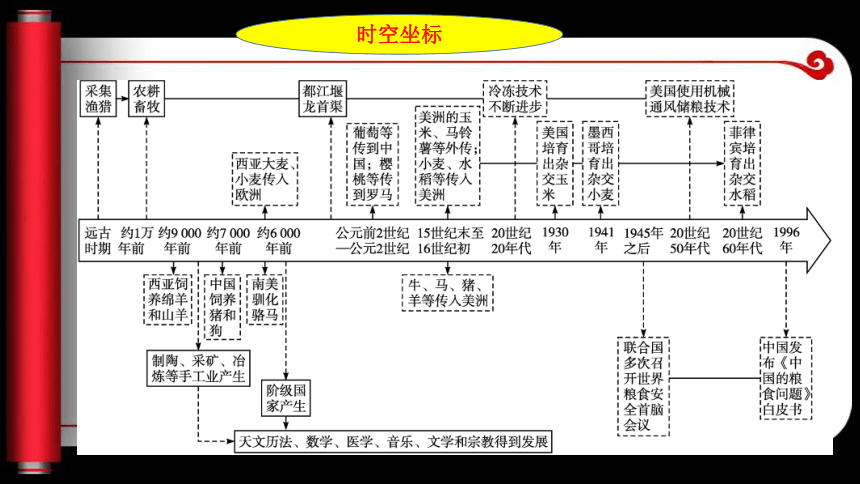

时空坐标

1.远古的生产生活

一、 人类早期的生产与生活

自主阅读课本P2, 并结合图片思考远古时期人类怎样进行生产生活 ?有什么特点?

(1)生产工具:木、骨和石等材料制作的工具。

(2)生活方式:采集、渔猎;迁徙生活;用火取暖、烧烤食物。

(3)食物来源:自然界现成的动植物。

特点:①生产工具简单落后,以石刀、石铲、石锄和棍棒等为主。②耕作方法原始粗放,采用刀耕火种的方法。

③主要从事简单协作的集体劳动,以获取有限的生活资料,维持低水平的共同生活需要。

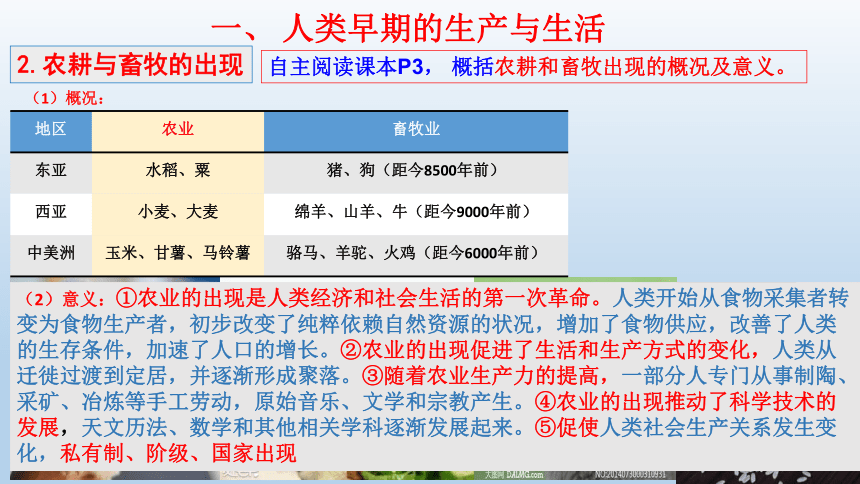

自主阅读课本P3, 概括农耕和畜牧出现的概况及意义。

2.农耕与畜牧的出现

一、 人类早期的生产与生活

这些都是我们日常生活中经常会接触到的动植物,从什么时候开始它们开始变得和人类的生活息息相关了呢?有什么样的意义?

地区 农业 畜牧业

东亚 水稻、粟 猪、狗(距今8500年前)

西亚 小麦、大麦 绵羊、山羊、牛(距今9000年前)

中美洲 玉米、甘薯、马铃薯 骆马、羊驼、火鸡(距今6000年前)

(2)意义:①农业的出现是人类经济和社会生活的第一次革命。人类开始从食物采集者转变为食物生产者,初步改变了纯粹依赖自然资源的状况,增加了食物供应,改善了人类的生存条件,加速了人口的增长。②农业的出现促进了生活和生产方式的变化,人类从迁徙过渡到定居,并逐渐形成聚落。③随着农业生产力的提高,一部分人专门从事制陶、采矿、冶炼等手工劳动,原始音乐、文学和宗教产生。④农业的出现推动了科学技术的发展,天文历法、数学和其他相关学科逐渐发展起来。⑤促使人类社会生产关系发生变化,私有制、阶级、国家出现

(1)概况:

材料一 农业产生后才开始了社会生产,从此人类摆脱了完全依赖自然的被动局面,由消极地适应自然转向积极的改造自然,由自然的奴隶走向自然的主人。因而从某种意义上可以说,有了农业,才真正开始了人类社会的历史。——尚定周、王有文《从采集、渔猎到农业生产的革命性变革——试论农业起源》

材料二 同样是1平方英里的土地,种植作物能养活的人口要比采集食物所能养活的人口多得多。因此,当我们看到人类总人口在距今10000年至2000年的8000年中,从532万直线上升到13300万,即足足增加25倍时,也不会感到惊奇了。——斯塔夫里阿诺斯《全球通史:从史前史到21世纪》

情境探究一 农业出现的意义。

人类开始从食物采集者转变为食物生产者,初步改变了纯粹依赖自然资源的状况。农业生产增加了人类的食物供应,改善了人类的生存条件,加速了人口的增长。

材料三 有了原始农业,食物来源较前丰富了,生活较前有了保障,这样人们才有条件从事副业生产,如:家畜饲养、原始手工业等,……由于人们从事农业生产,在一定程度上要附着于土地,同时生活又较前有了保障,人们不必总是随着动、植物资源的变化而漂泊流徙,所以人们开始过着相对定居的生活。

材料四 原始音乐的产生与集体的生产活动有着密切的关系。原始人在集体劳动过程中发出的有节奏的呼喊声,便是最基本的声乐因素。——王斯德《世界通史》(第一编)

农业的出现促进了生活和生产方式的变化:定居和聚落的形成;一部分人开始专门从事手工业劳动;原始音乐、文学和宗教的发展。

材料五 在农业生产的基础上,人们开始对日月星辰的活动、对水土的特点、气候现象进行观察,积累经验,从而产生初步的天文地理和数学知识,把人类对客观世界的认识推到一个新的高度。

材料六 原始农业和畜牧业产生以后,各项具体劳动,如动物的繁殖、饲养和农作物的播种、收割等,更是与气象变化息息相关,久而久之人们便形成了“季”和“年”的概念,在此基础上出现了原始的历法,即以物候定农时的自然历。——王斯德《世界通史》(第一编)

农业的出现推动了科学技术的发展:天文历法、数学等。

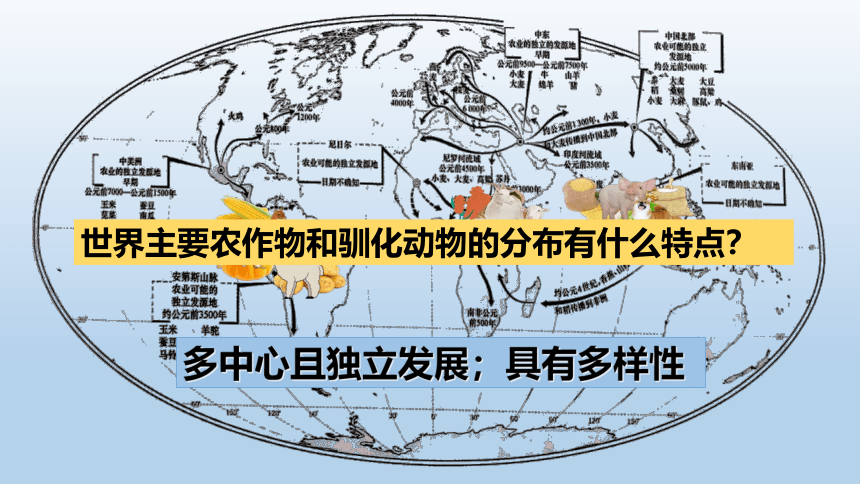

世界主要农作物和驯化动物的分布有什么特点?

多中心且独立发展;具有多样性

即时训练1 大约从公元前4000年起,非洲的尼罗河流域、西亚的两河流域、南亚的印度河与恒河流域、中国的黄河流域和长江流域等,灌溉农业发达,成为世界农业起源中心。这说明( )

A.农业起源中心的多元性

B.农业的起源具有一致性

C.不同地区的食物生产相同

D.原始农业历史悠久

答案: A

解析:材料说明农业起源有多个中心,结合所学可知,这些中心各具特色,即具有多元性,故A项正确。

非洲尼罗河流域:古埃及文明

西亚两河流域:古巴比伦文明

南亚印度河和恒河流域:古印度文明

中国黄河和长江流域:古代中国文明

(1)目的:为了减少旱涝对农业的影响;

(2)方式:修建水利工程,重视灌溉系统的开凿、疏浚和维护。

二、 不同地区的食物生产与社会生活

1.重视农业的发展

(3)成就:

阅读课本P3, 概括古代人们发展灌溉农业的目的、方式及成就。

2.不同地区的食物生产与社会生活

二、 不同地区的食物生产与社会生活

阅读课本P4-5的内容, 完成下面表格。

地区 食物生产 社会生活

西亚两河流域(古巴比伦文明)

非洲尼罗河流域(古埃及文明)

东亚长江、黄河流域(古中国文明)

欧洲爱琴海(古希腊文明)

中美洲(阿兹特克文明)

种植大麦和小麦,饲养山羊、绵羊、牛等家畜

①土地主要由王室和神庙占有。②以尼罗河为中心的农业体系决定了整个古埃及的命运。

水稻、粟

古希腊有小麦、大麦、葡萄、橄榄;古罗马有谷物和葡萄、橄榄。

希腊城邦公民拥有土地,农业生产中普遍使用奴隶劳动;古罗马长期实行土地国有,以家庭为单位进行生产,贵族或富人获得了越来越多的土地,小农却逐渐破产。

玉米、甘薯、马铃薯

土地除贵族私有的部分外还有村社公有土地和家庭份地。

①王室和神庙拥有很多土地,政府官员、贵族、商人等也拥有土地,他们合伙经营或将土地出租给佃户。②颁布《汉谟拉比法典》。

商和西周时期,土地掌握在君主和各级贵族手中,农夫集体耕作;战国以后,铁犁牛耕得到应用,农业生产效率提高;秦以后统治者推行重农抑商政策,重视水利工程的修建(都江堰),农业生产形成北方旱田和南方水田精耕细作的农业技术体系。

粟麦农业区

稻作农业区

三代:集体耕作井田制

春秋战国:小农经济

铁犁牛耕

耕作方式:铁犁牛耕

耕作技术:精耕细作

经营方式:小农户个体经营

经济形态:自给自足的自然经济

土地制度:以地主土地私有制为主

精耕细作

定义:在一定面积的土地上,投入较多的生产资料、劳动和技术,进行细致 的土地耕作,最大限度提高单位面积产量。

表现:生产工具的改进、生产经验总结、水利技术的提高、高产农作物的种植等等。

中国古代小农经济的原因和特点

(1)原因:

①铁犁牛耕技术的普及 ②土地私有制的确立

③政府采取重农政策,扶植小农。

(2)特点:

①分散性:以家庭为生产、生活的基本单位。

②封闭性:农业和家庭手工业相结合,自给自足,交换少。

③落后性:注重精耕细作,但相对简单的生产工具,长期不变的生产技术容易催生满足的社会心理和民族性格。

④脆弱性:由于天灾人祸的影响,小农很容易破产。

⑤自给自足性。

⑥坚韧性:落后的生产方式使得小农经济在任何环境中都能复制再生。

耕作技术的进步,提高农产品亩产量,使单个家庭的生产成为可能;小农户的经营方式又使得耕作技术难以实现革命性发展;时至今日,农业的现代化发展仍然受到个体经营模式的影响。

中国古代农耕经济下的三种身份

地主、自耕农、农民

土地流转与土地兼并:

(1)原因:土地私有制;地主阶级掌握政治、经济特权。

(2)

土地流转:土地流转过程中,一般建立比较规范的契约关系,得到社会认可,法律保护。

土地兼并:土地兼并影响国家赋税收入,导致租佃关系出现并日益普遍化,导致自耕农大量破产,引发阶级矛盾和农民起义。

认识封建政府抑制土地兼并:

①政府抑制土地兼并的目的:维护小农(自耕农)经济,防止社会矛盾激化,增加政府收入,巩固统治。

②地主阶级作为统治阶级,不可能从根本上解决土地兼并的问题。

③农民因贫困大多主张“平均”,成为中国社会经济意识的重要内容。

租佃关系

(1)定义:地主把部分或全部土地出租给别人耕种,收取地租作为收益,地主与佃农之间形成租佃关系。产生于战国,自宋以来进一步发展。

(2)地租方式:劳役地租,实物地租,货币地租;分成地租,定额地租。

(3)影响:契约纳租方式的确立,使农民对地主的人身依附关系相对减弱。

(4)常态看来,佃农依附于地主,但当手工业、商品经济发展的时代,失地农民有更多的谋生出路,往往使得佃农地位提升,甚至凌驾于地主之上。(宋明清)

(5)传统观点认为,土地兼并带来阶级矛盾激化,但实际上随着商品经济的发展和租佃契约关系的规范化发展,土地兼并所带来的阶级矛盾不断缓释。

即时训练2 在古埃及,国家控制农业和手工业的大部分生产,巨大的国库和政府的粮仓里装满了征收来的实物税——谷物、牲畜、布匹和各种金属,用来支付国家的开销等。据说,所有人的食物供给都由国王负责。这体现出古埃及社会中( )

A.人民深受专制政府剥削

B.国家严格掌控经济生活

C.税收制度已经相当完善

D.社会等级秩序十分严明

答案: B

解析:材料“食物供给都由国王负责”“实物税”等信息体现的是国家对经济生活的掌控,B项正确;其他三项皆不能由材料得出,均排除。

农耕

畜牧

男子开始在生产中占据主导地位,女子处于从属地位。

生产力

剩余产品

部落首领把集体财物据为己有

私有制

贫富分化

剩余产品掠夺

战 争

奴

隶

阶级

国家

生产关系的变化 变化的原因

私有制 生产力发展,部落首领把剩余产品据为己有

阶级 剩余产品的增加和私有制的出现

国家 阶级矛盾不可调和的产物,需要强制机器

根本原因

强制机关

三、 生产关系的变化

阅读课本P6,概括生产关系发生了什么样的变化。

生产关系是指人们在物质资料的生产过程中形成的社会关系,是生产方式的社会形式,包括生产资料所有制的形式;人们在生产中的地位和相互关系;产品分配的形式等。其中,生产资料所有制的形式是最基本的,起决定作用的。

即时训练3 大汶口文化遗址发掘的133座墓中,有些墓中随葬品有五六十件,但有些墓中随葬品极少;大溪文化遗址发掘的74座墓中,有的墓中没有随葬品,而有的墓中随葬品有58件之多。这些现象从本质上说明了( )

A.生产力发展,产品有了剩余

B.氏族内部分化,出现富人和穷人

C.私有制已经产生,阶级分化日益明显

D.国家已经产生,阶级压迫出现

答案: C

解析:根据材料可知,两个文化遗址中,不同的墓中随葬品有较大的差异,这从本质上说明了随着生产力发展,私有制产生,阶级分化日益明显,C项正确;

A、B两项都是现象,并非本质,排除;D项表述与这一时期的时代特征不符,排除。

课堂总结

从食物采集到食物生产

人类早期的生产生活

不同地区的食物生产与社会生活

生产关系的变化:随着农业的产生,私有制和阶级的出现,国家应运而生

采集渔猎:木石骨器;学会用火

古巴比伦:王室、神庙和贵族拥有很多土地

古代埃及:土地主要由王室和神庙占有;宗教信仰

古代中国:南稻北粟;土地掌握在各级贵族手中;铁犁牛

耕;重农抑商;兴修水利;精耕细作……

古代希腊:因地制宜;城邦公民拥有土地

古代美洲:土地贵族私有和村社公有

农耕畜牧

农业:主要起源于东亚、西亚和中美洲

畜牧业:随农业和定居而产生

第1课

从食物采集到食物生产

· 第一单元 食物生产与社会生活·

课程标准:知道人类由食物采集者向食物生产者演进的过程及意义。知道古代不同地区的食物生产及其对社会生活的影响。

重点:食物物种交流带来的影响;

难点:食物物种交流带来的影响;

时空坐标

1.远古的生产生活

一、 人类早期的生产与生活

自主阅读课本P2, 并结合图片思考远古时期人类怎样进行生产生活 ?有什么特点?

(1)生产工具:木、骨和石等材料制作的工具。

(2)生活方式:采集、渔猎;迁徙生活;用火取暖、烧烤食物。

(3)食物来源:自然界现成的动植物。

特点:①生产工具简单落后,以石刀、石铲、石锄和棍棒等为主。②耕作方法原始粗放,采用刀耕火种的方法。

③主要从事简单协作的集体劳动,以获取有限的生活资料,维持低水平的共同生活需要。

自主阅读课本P3, 概括农耕和畜牧出现的概况及意义。

2.农耕与畜牧的出现

一、 人类早期的生产与生活

这些都是我们日常生活中经常会接触到的动植物,从什么时候开始它们开始变得和人类的生活息息相关了呢?有什么样的意义?

地区 农业 畜牧业

东亚 水稻、粟 猪、狗(距今8500年前)

西亚 小麦、大麦 绵羊、山羊、牛(距今9000年前)

中美洲 玉米、甘薯、马铃薯 骆马、羊驼、火鸡(距今6000年前)

(2)意义:①农业的出现是人类经济和社会生活的第一次革命。人类开始从食物采集者转变为食物生产者,初步改变了纯粹依赖自然资源的状况,增加了食物供应,改善了人类的生存条件,加速了人口的增长。②农业的出现促进了生活和生产方式的变化,人类从迁徙过渡到定居,并逐渐形成聚落。③随着农业生产力的提高,一部分人专门从事制陶、采矿、冶炼等手工劳动,原始音乐、文学和宗教产生。④农业的出现推动了科学技术的发展,天文历法、数学和其他相关学科逐渐发展起来。⑤促使人类社会生产关系发生变化,私有制、阶级、国家出现

(1)概况:

材料一 农业产生后才开始了社会生产,从此人类摆脱了完全依赖自然的被动局面,由消极地适应自然转向积极的改造自然,由自然的奴隶走向自然的主人。因而从某种意义上可以说,有了农业,才真正开始了人类社会的历史。——尚定周、王有文《从采集、渔猎到农业生产的革命性变革——试论农业起源》

材料二 同样是1平方英里的土地,种植作物能养活的人口要比采集食物所能养活的人口多得多。因此,当我们看到人类总人口在距今10000年至2000年的8000年中,从532万直线上升到13300万,即足足增加25倍时,也不会感到惊奇了。——斯塔夫里阿诺斯《全球通史:从史前史到21世纪》

情境探究一 农业出现的意义。

人类开始从食物采集者转变为食物生产者,初步改变了纯粹依赖自然资源的状况。农业生产增加了人类的食物供应,改善了人类的生存条件,加速了人口的增长。

材料三 有了原始农业,食物来源较前丰富了,生活较前有了保障,这样人们才有条件从事副业生产,如:家畜饲养、原始手工业等,……由于人们从事农业生产,在一定程度上要附着于土地,同时生活又较前有了保障,人们不必总是随着动、植物资源的变化而漂泊流徙,所以人们开始过着相对定居的生活。

材料四 原始音乐的产生与集体的生产活动有着密切的关系。原始人在集体劳动过程中发出的有节奏的呼喊声,便是最基本的声乐因素。——王斯德《世界通史》(第一编)

农业的出现促进了生活和生产方式的变化:定居和聚落的形成;一部分人开始专门从事手工业劳动;原始音乐、文学和宗教的发展。

材料五 在农业生产的基础上,人们开始对日月星辰的活动、对水土的特点、气候现象进行观察,积累经验,从而产生初步的天文地理和数学知识,把人类对客观世界的认识推到一个新的高度。

材料六 原始农业和畜牧业产生以后,各项具体劳动,如动物的繁殖、饲养和农作物的播种、收割等,更是与气象变化息息相关,久而久之人们便形成了“季”和“年”的概念,在此基础上出现了原始的历法,即以物候定农时的自然历。——王斯德《世界通史》(第一编)

农业的出现推动了科学技术的发展:天文历法、数学等。

世界主要农作物和驯化动物的分布有什么特点?

多中心且独立发展;具有多样性

即时训练1 大约从公元前4000年起,非洲的尼罗河流域、西亚的两河流域、南亚的印度河与恒河流域、中国的黄河流域和长江流域等,灌溉农业发达,成为世界农业起源中心。这说明( )

A.农业起源中心的多元性

B.农业的起源具有一致性

C.不同地区的食物生产相同

D.原始农业历史悠久

答案: A

解析:材料说明农业起源有多个中心,结合所学可知,这些中心各具特色,即具有多元性,故A项正确。

非洲尼罗河流域:古埃及文明

西亚两河流域:古巴比伦文明

南亚印度河和恒河流域:古印度文明

中国黄河和长江流域:古代中国文明

(1)目的:为了减少旱涝对农业的影响;

(2)方式:修建水利工程,重视灌溉系统的开凿、疏浚和维护。

二、 不同地区的食物生产与社会生活

1.重视农业的发展

(3)成就:

阅读课本P3, 概括古代人们发展灌溉农业的目的、方式及成就。

2.不同地区的食物生产与社会生活

二、 不同地区的食物生产与社会生活

阅读课本P4-5的内容, 完成下面表格。

地区 食物生产 社会生活

西亚两河流域(古巴比伦文明)

非洲尼罗河流域(古埃及文明)

东亚长江、黄河流域(古中国文明)

欧洲爱琴海(古希腊文明)

中美洲(阿兹特克文明)

种植大麦和小麦,饲养山羊、绵羊、牛等家畜

①土地主要由王室和神庙占有。②以尼罗河为中心的农业体系决定了整个古埃及的命运。

水稻、粟

古希腊有小麦、大麦、葡萄、橄榄;古罗马有谷物和葡萄、橄榄。

希腊城邦公民拥有土地,农业生产中普遍使用奴隶劳动;古罗马长期实行土地国有,以家庭为单位进行生产,贵族或富人获得了越来越多的土地,小农却逐渐破产。

玉米、甘薯、马铃薯

土地除贵族私有的部分外还有村社公有土地和家庭份地。

①王室和神庙拥有很多土地,政府官员、贵族、商人等也拥有土地,他们合伙经营或将土地出租给佃户。②颁布《汉谟拉比法典》。

商和西周时期,土地掌握在君主和各级贵族手中,农夫集体耕作;战国以后,铁犁牛耕得到应用,农业生产效率提高;秦以后统治者推行重农抑商政策,重视水利工程的修建(都江堰),农业生产形成北方旱田和南方水田精耕细作的农业技术体系。

粟麦农业区

稻作农业区

三代:集体耕作井田制

春秋战国:小农经济

铁犁牛耕

耕作方式:铁犁牛耕

耕作技术:精耕细作

经营方式:小农户个体经营

经济形态:自给自足的自然经济

土地制度:以地主土地私有制为主

精耕细作

定义:在一定面积的土地上,投入较多的生产资料、劳动和技术,进行细致 的土地耕作,最大限度提高单位面积产量。

表现:生产工具的改进、生产经验总结、水利技术的提高、高产农作物的种植等等。

中国古代小农经济的原因和特点

(1)原因:

①铁犁牛耕技术的普及 ②土地私有制的确立

③政府采取重农政策,扶植小农。

(2)特点:

①分散性:以家庭为生产、生活的基本单位。

②封闭性:农业和家庭手工业相结合,自给自足,交换少。

③落后性:注重精耕细作,但相对简单的生产工具,长期不变的生产技术容易催生满足的社会心理和民族性格。

④脆弱性:由于天灾人祸的影响,小农很容易破产。

⑤自给自足性。

⑥坚韧性:落后的生产方式使得小农经济在任何环境中都能复制再生。

耕作技术的进步,提高农产品亩产量,使单个家庭的生产成为可能;小农户的经营方式又使得耕作技术难以实现革命性发展;时至今日,农业的现代化发展仍然受到个体经营模式的影响。

中国古代农耕经济下的三种身份

地主、自耕农、农民

土地流转与土地兼并:

(1)原因:土地私有制;地主阶级掌握政治、经济特权。

(2)

土地流转:土地流转过程中,一般建立比较规范的契约关系,得到社会认可,法律保护。

土地兼并:土地兼并影响国家赋税收入,导致租佃关系出现并日益普遍化,导致自耕农大量破产,引发阶级矛盾和农民起义。

认识封建政府抑制土地兼并:

①政府抑制土地兼并的目的:维护小农(自耕农)经济,防止社会矛盾激化,增加政府收入,巩固统治。

②地主阶级作为统治阶级,不可能从根本上解决土地兼并的问题。

③农民因贫困大多主张“平均”,成为中国社会经济意识的重要内容。

租佃关系

(1)定义:地主把部分或全部土地出租给别人耕种,收取地租作为收益,地主与佃农之间形成租佃关系。产生于战国,自宋以来进一步发展。

(2)地租方式:劳役地租,实物地租,货币地租;分成地租,定额地租。

(3)影响:契约纳租方式的确立,使农民对地主的人身依附关系相对减弱。

(4)常态看来,佃农依附于地主,但当手工业、商品经济发展的时代,失地农民有更多的谋生出路,往往使得佃农地位提升,甚至凌驾于地主之上。(宋明清)

(5)传统观点认为,土地兼并带来阶级矛盾激化,但实际上随着商品经济的发展和租佃契约关系的规范化发展,土地兼并所带来的阶级矛盾不断缓释。

即时训练2 在古埃及,国家控制农业和手工业的大部分生产,巨大的国库和政府的粮仓里装满了征收来的实物税——谷物、牲畜、布匹和各种金属,用来支付国家的开销等。据说,所有人的食物供给都由国王负责。这体现出古埃及社会中( )

A.人民深受专制政府剥削

B.国家严格掌控经济生活

C.税收制度已经相当完善

D.社会等级秩序十分严明

答案: B

解析:材料“食物供给都由国王负责”“实物税”等信息体现的是国家对经济生活的掌控,B项正确;其他三项皆不能由材料得出,均排除。

农耕

畜牧

男子开始在生产中占据主导地位,女子处于从属地位。

生产力

剩余产品

部落首领把集体财物据为己有

私有制

贫富分化

剩余产品掠夺

战 争

奴

隶

阶级

国家

生产关系的变化 变化的原因

私有制 生产力发展,部落首领把剩余产品据为己有

阶级 剩余产品的增加和私有制的出现

国家 阶级矛盾不可调和的产物,需要强制机器

根本原因

强制机关

三、 生产关系的变化

阅读课本P6,概括生产关系发生了什么样的变化。

生产关系是指人们在物质资料的生产过程中形成的社会关系,是生产方式的社会形式,包括生产资料所有制的形式;人们在生产中的地位和相互关系;产品分配的形式等。其中,生产资料所有制的形式是最基本的,起决定作用的。

即时训练3 大汶口文化遗址发掘的133座墓中,有些墓中随葬品有五六十件,但有些墓中随葬品极少;大溪文化遗址发掘的74座墓中,有的墓中没有随葬品,而有的墓中随葬品有58件之多。这些现象从本质上说明了( )

A.生产力发展,产品有了剩余

B.氏族内部分化,出现富人和穷人

C.私有制已经产生,阶级分化日益明显

D.国家已经产生,阶级压迫出现

答案: C

解析:根据材料可知,两个文化遗址中,不同的墓中随葬品有较大的差异,这从本质上说明了随着生产力发展,私有制产生,阶级分化日益明显,C项正确;

A、B两项都是现象,并非本质,排除;D项表述与这一时期的时代特征不符,排除。

课堂总结

从食物采集到食物生产

人类早期的生产生活

不同地区的食物生产与社会生活

生产关系的变化:随着农业的产生,私有制和阶级的出现,国家应运而生

采集渔猎:木石骨器;学会用火

古巴比伦:王室、神庙和贵族拥有很多土地

古代埃及:土地主要由王室和神庙占有;宗教信仰

古代中国:南稻北粟;土地掌握在各级贵族手中;铁犁牛

耕;重农抑商;兴修水利;精耕细作……

古代希腊:因地制宜;城邦公民拥有土地

古代美洲:土地贵族私有和村社公有

农耕畜牧

农业:主要起源于东亚、西亚和中美洲

畜牧业:随农业和定居而产生

同课章节目录

- 第一单元 食物生产与社会生活

- 第1课 从食物采集到食物生产

- 第2课 新航路开辟后的食物物种交流

- 第3课 现代食物的生产、储备与食品安全

- 第二单元 生产工具与劳作方式

- 第4课 古代的生产工具与劳作

- 第5课 工业革命与工厂制度

- 第6课 现代科技进步与人类社会发展

- 第三单元 商业贸易与日常生活

- 第7课 古代的商业贸易

- 第8课 世界市场与商业贸易

- 第9课 20世纪以来人类的经济与生活

- 第四单元 村落、城镇与居住环境

- 第10课 古代的村落、集镇和城市

- 第11课 近代以来的城市化进程

- 第五单元 交通与社会变迁

- 第12课 水陆交通的变迁

- 第13课 现代交通运输的新变化

- 第六单元 医疗与公共卫生

- 第14课 历史上的疫病与医学成就

- 第15课 现代医疗卫生体系与社会生活

- 活动课 技术进步与社会生活的变化