高中语文部编版选择性必修中册第二单元 学段一 6.1《记念刘和珍君》 学案(word版含答案)

文档属性

| 名称 | 高中语文部编版选择性必修中册第二单元 学段一 6.1《记念刘和珍君》 学案(word版含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 36.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-02-08 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

学段一 文本前置学习

第6课 (1)记念刘和珍君

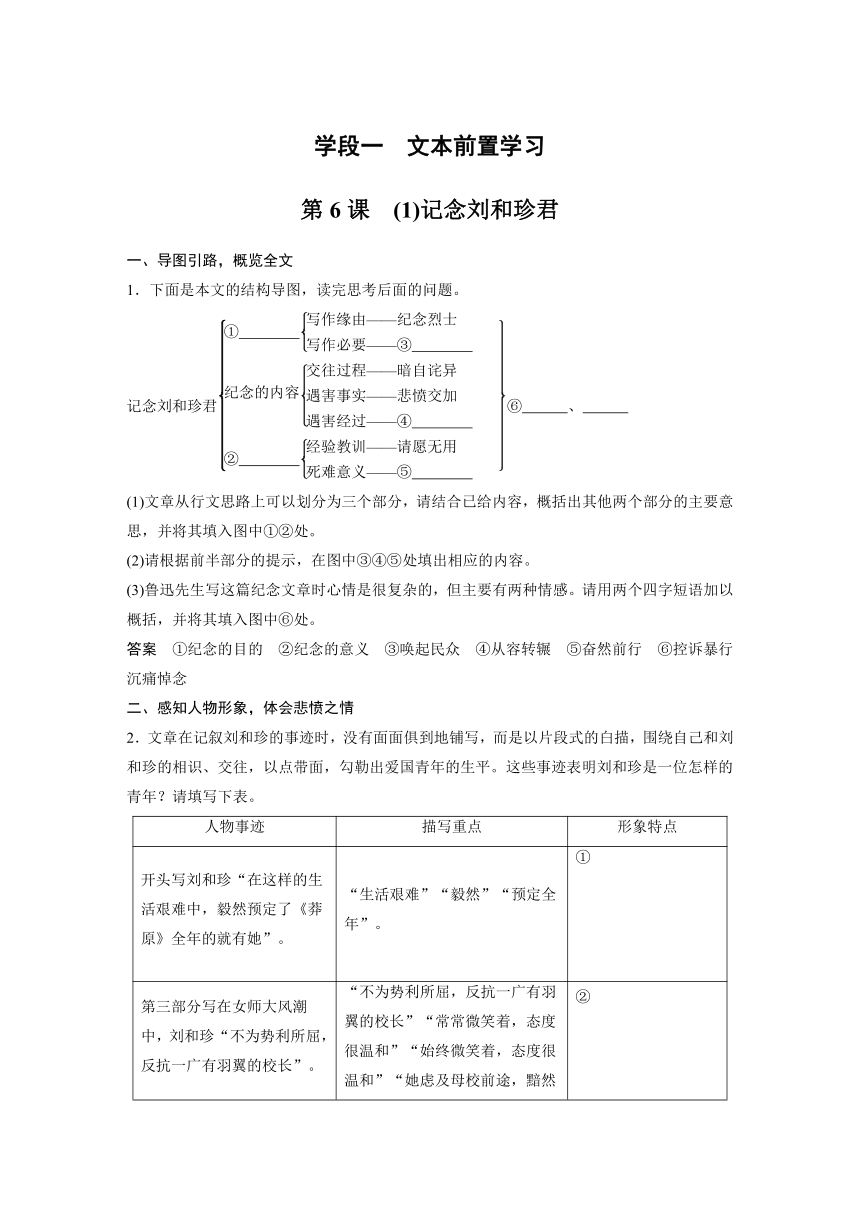

一、导图引路,概览全文

1.下面是本文的结构导图,读完思考后面的问题。

记念刘和珍君⑥ 、

(1)文章从行文思路上可以划分为三个部分,请结合已给内容,概括出其他两个部分的主要意思,并将其填入图中①②处。

(2)请根据前半部分的提示,在图中③④⑤处填出相应的内容。

(3)鲁迅先生写这篇纪念文章时心情是很复杂的,但主要有两种情感。请用两个四字短语加以概括,并将其填入图中⑥处。

答案 ①纪念的目的 ②纪念的意义 ③唤起民众 ④从容转辗 ⑤奋然前行 ⑥控诉暴行 沉痛悼念

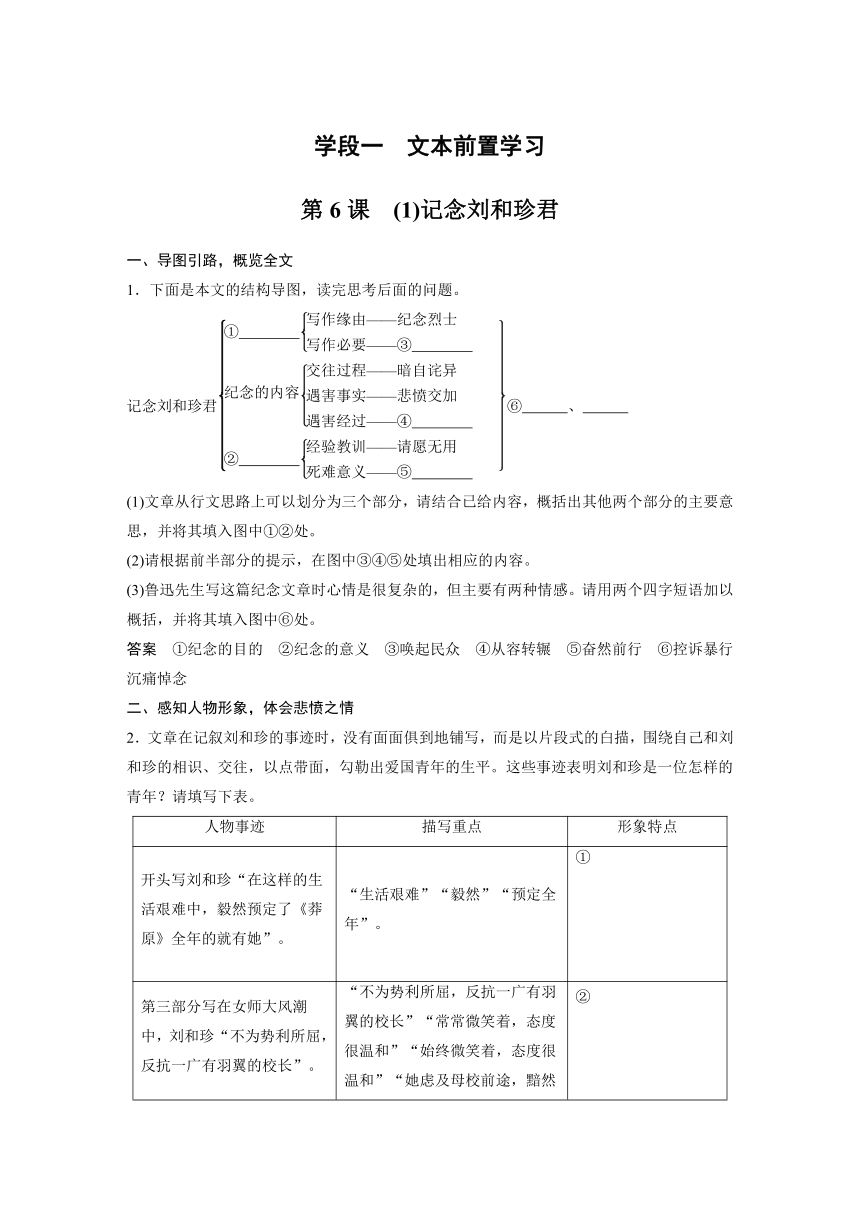

二、感知人物形象,体会悲愤之情

2.文章在记叙刘和珍的事迹时,没有面面俱到地铺写,而是以片段式的白描,围绕自己和刘和珍的相识、交往,以点带面,勾勒出爱国青年的生平。这些事迹表明刘和珍是一位怎样的青年?请填写下表。

人物事迹 描写重点 形象特点

开头写刘和珍“在这样的生活艰难中,毅然预定了《莽原》全年的就有她”。 “生活艰难”“毅然”“预定全年”。 ①

第三部分写在女师大风潮中,刘和珍“不为势利所屈,反抗一广有羽翼的校长”。 “不为势利所屈,反抗一广有羽翼的校长”“常常微笑着,态度很温和”“始终微笑着,态度很温和”“她虑及母校前途,黯然至于泣下。” ②

第五部分写刘和珍等烈士的遇害过程。 “欣然前往”,中弹后“还能坐起来,一个兵在她头部及胸部猛击两棍,于是死掉了”。 ③

答案 ①热爱真理,追求进步。②有组织领导能力;本性善良,为人谦和,富有责任心。③勇赴国难,不惜殒命。

3.本文题为“记念刘和珍君”,但是笔之所及并非限于刘和珍一人。作者的笔触涉及哪几类人?对每一类人作者表达了怎样的感情?(在下面表格中填入相关内容)

哪几类人 作者的态度和感情

答案

哪几类人 作者的态度和感情

爱国者、猛士、苟活者(“我”) 尊敬、悼念、激励

反动派、流言家、有恶意的闲人 揭露、嘲讽

麻木的民众、庸人、无恶意的闲人 哀伤、唤醒

4.文中反复写了这样的话:“有写一点东西的必要”“可是我实在无话可说”“我还有什么话可说呢”“呜呼,我说不出话。”作者为什么说这些看似矛盾的话?这些看似矛盾又反复出现的话,体现了作者怎样的感情变化思路?

语句 原因 情感

有写一点东西的必要 ① 这些看似矛盾又反复出现的话,潜藏着作者感情变化的思路:( )——( )——( )。

可是我实在无话可说 ②

我还有什么话可说呢 ③

呜呼,我说不出话 ④

答案 (1)原因:①纪念烈士,揭露段祺瑞执政府的罪行,痛斥反动文人的卑劣。②烈士的牺牲使“我”极度悲痛,文人学者的阴险的论调使“我”非常愤怒。这是个非人间的社会。③“惨象,已使我目不忍视了;流言,尤使我耳不忍闻”,“我”只能“沉默”。④极度悲痛、愤怒,没有更好的办法来纪念这些为国而死的青年。

(2)作者感情变化的思路:悲痛——愤怒——出离愤怒。

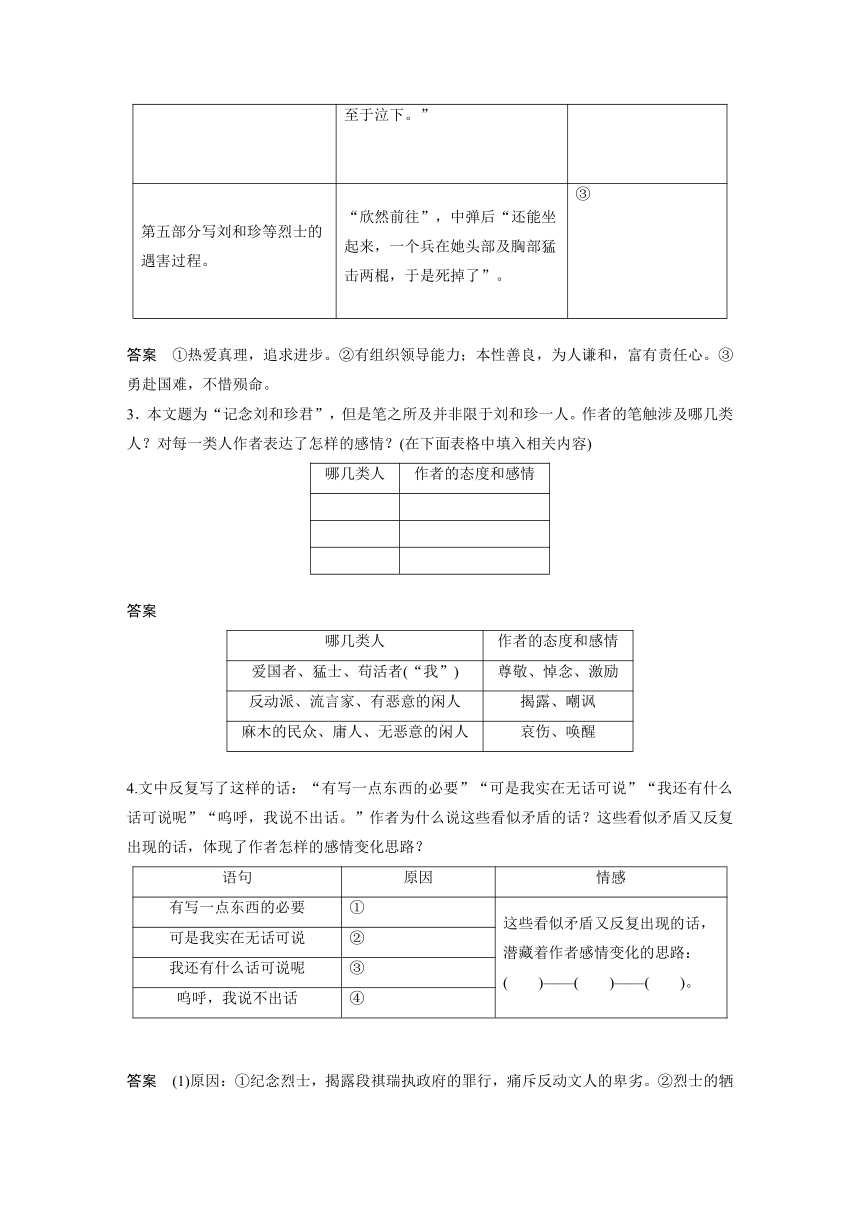

三、理解文句含意,赏析精彩语言

5.本文议论精辟,充满力量感和哲理性,作者善于运用反复、反语、比喻等手法,增强议论的表达效果。请悉心揣摩、品鉴下列语句的精彩之处。

(1)第二部分中,作者说:“真的猛士,敢于直面惨淡的人生,敢于正视淋漓的鲜血。这是怎样的哀痛者和幸福者?”我们应该怎样理解“真的猛士”?为什么说他们既是“哀痛者”又是“幸福者”?

答:________________________________________________________________________

答案 ①“真的猛士”指的是刘和珍这些革命先驱者们。他们不回避残酷的现实,不逃避凶残的斗争,不惧怕血腥的屠杀,不吝惜捐躯牺牲。②他们为国家和民族的前途、人民的悲惨命运而哀痛,以挽救祖国和民族沦亡为己任,以勇往直前、奋斗、献身为最大的幸福。所以他们既是“哀痛者”又是“幸福者”。

(2)阅读第四部分,联系语境,体会下面句子中加点关键词语的含义和表现力,并写出句子的深层意蕴。

我在十八日早晨,才知道上午有群众向执政府请愿的事;下午便得到噩耗,说卫队居然开枪,死伤至数百人,而刘和珍君即在遇害者之列。

答:________________________________________________________________________

答案 “才”说明了“我”知道消息之晚。“便”说明了惨案发生之快。“居然”二字,一是说明了“我”出乎意料后的惊诧,二是反映了敌人的凶残。“而”“即”把作者这种惊诧之情又推进了一步。这个句子突出表现了反动军阀的卑劣行径比作者想象得要严重。

(3)第五部分中,“中国军人的屠戮妇婴的伟绩,八国联军的惩创学生的武功,不幸全被这几缕血痕抹杀了”运用了什么修辞手法?请分析一下。

答:________________________________________________________________________

答案 运用了反语的修辞手法。屠戮妇婴、惩创学生并非伟绩、武功,作者反话正说,旨在讽刺中外反动派的暴行。

(4)第六部分中,“人类的血战前行的历史,正如煤的形成,当时用大量的木材,结果却只是一小块,但请愿是不在其中的,更何况是徒手”运用了什么修辞手法?有何作用?

答:________________________________________________________________________

答案 ①运用了比喻的修辞手法,“煤的形成”比喻人类血战前行的历史,“大量的木材”比喻残酷的流血斗争,“一小块”比喻前进一小步。

②作用:作者以“煤的形成”作比喻,形象而深刻地阐明了“人类的血战前行的历史”往往要付出极大的代价,才能前进一小步,并沉痛地指出这次惨案的经验教训,告诉国民认清反动统治者“吃人”的本性,吸取血的教训,改变斗争方法。

(5)阅读第七部分,联系语境,体会下面句子中加点关键词语的含义,并写出句子的深层意蕴。

苟活者在淡红的血色中,会依稀看见微茫的希望;真的猛士,将更奋然而前行。

答:________________________________________________________________________

答案 “依稀”,模模糊糊;“微茫”,隐约、不清晰;“奋然”,形容振奋的样子。这个并列复句,十分恰当地评价了“三一八”死难烈士对于将来的意义。尽管,在这“并非人间”的世上活着的,有许多是“苟活者”,但即使是“苟活者”,也将从壮烈的事件中看到一点希望,哪怕是“依稀”“微茫”的;而“真的猛士”将越来越多,先驱者的壮烈精神将激励、鼓舞他们更加勇猛坚定地去斗争、前进。

1.背景展示

1926年3月,奉系军阀在日本帝国主义的支持下进兵关内,冯玉祥率领的国民军同奉军作战。日本帝国主义公开援助奉军,派军舰驶入大沽口,炮击国民军。国民军开炮还击。日本帝国主义便向当时的北洋军阀段祺瑞执政府提出抗议,又联合英、美、法、意、荷、比、西等国驻北京公使,借口维护《辛丑条约》,提出种种无理条件,并且在天津附近集中各国军队,准备武力进攻。3月18日,北京各界民众为了反对帝国主义侵犯我国主权,在天安门前集会抗议,会后到执政府前请愿,段祺瑞执政府竟命令卫兵向请愿群众开枪,并用大刀铁棍追打砍杀,制造了骇人听闻的“三一八”惨案。刘和珍等人都是在当时遇害的。鲁迅称这一天为“民国以来最黑暗的一天”。

2.名家评价

(1)鲁迅的《记念刘和珍君》在鲁迅散文中无疑是抒情的双璧之一,文章针对现实的批判和赞颂,既有战斗性,也有抒情性。文章藏匿锋芒,深化思绪于曲折的层次中,思绪在曲折的逻辑中出奇制胜地推演,就成了鲁迅杂文的一大创造。《记念刘和珍君》的抒情就这样带上了杂文的特点。——文学教育家孙绍振

(2)《记念刘和珍君》“是一篇传统课文,具有永久的价值和魅力。可以引导学生接受鲁迅的思想感情的熏陶,感受鲁迅刚正的性格、澎湃的激情、高度的正义感和嫉恶如仇的精神,也可以学习过去那个年代的学生的社会责任感、勇敢精神”。——南开大学文学院徐江

字词知识

(1)

词语 加点字字音

赁屋 lìn

寥落 liáo

菲薄 fěi bó

攒射 cuán

立仆 pū

抹杀 mǒ

洗涤 dí

绯红 fēi

不惮 dàn

浸渍 zì

惩创 chuāng

山阿 ē

(2)

词语 释义

黯(àn)然 阴暗的样子;心里不舒服、情绪低落的样子。

桀(jié)骜(ào) 形容性情倔强。

屠戮(lù) 屠杀。

殒(yǔn)身不恤 牺牲生命也在所不惜。殒,死亡。恤,顾虑。

长歌当(dànɡ)哭 用写文章来当作哭泣。长歌,引吭高歌,这里指写文章。当,当作。

(3)

爆发·暴发 “爆发”多指人为的、大的或抽象的现象、情况突然发作,如力量、情绪、事变等;还特指火山爆发。 例句:院子里爆发出一片欢呼声。

“暴发”多指自然现象或事物突然发作,如“洪水暴发”;还可指一个人突然发财或得势,多含贬义,如“暴发户”。 例句:他很善于走上层路线,果然没几年就暴发起来。

干练·熟练 “干练”指又有才能又有经验,侧重“有才能”。 例句:我想他一定是一个精明干练,久经战斗的人物。

“熟练”指工作、动作等因常做而有经验,侧重“做得纯熟”。 例句:学习靠积累,记忆靠理解,经验靠反思,熟练靠练习。

第6课 (1)记念刘和珍君

一、导图引路,概览全文

1.下面是本文的结构导图,读完思考后面的问题。

记念刘和珍君⑥ 、

(1)文章从行文思路上可以划分为三个部分,请结合已给内容,概括出其他两个部分的主要意思,并将其填入图中①②处。

(2)请根据前半部分的提示,在图中③④⑤处填出相应的内容。

(3)鲁迅先生写这篇纪念文章时心情是很复杂的,但主要有两种情感。请用两个四字短语加以概括,并将其填入图中⑥处。

答案 ①纪念的目的 ②纪念的意义 ③唤起民众 ④从容转辗 ⑤奋然前行 ⑥控诉暴行 沉痛悼念

二、感知人物形象,体会悲愤之情

2.文章在记叙刘和珍的事迹时,没有面面俱到地铺写,而是以片段式的白描,围绕自己和刘和珍的相识、交往,以点带面,勾勒出爱国青年的生平。这些事迹表明刘和珍是一位怎样的青年?请填写下表。

人物事迹 描写重点 形象特点

开头写刘和珍“在这样的生活艰难中,毅然预定了《莽原》全年的就有她”。 “生活艰难”“毅然”“预定全年”。 ①

第三部分写在女师大风潮中,刘和珍“不为势利所屈,反抗一广有羽翼的校长”。 “不为势利所屈,反抗一广有羽翼的校长”“常常微笑着,态度很温和”“始终微笑着,态度很温和”“她虑及母校前途,黯然至于泣下。” ②

第五部分写刘和珍等烈士的遇害过程。 “欣然前往”,中弹后“还能坐起来,一个兵在她头部及胸部猛击两棍,于是死掉了”。 ③

答案 ①热爱真理,追求进步。②有组织领导能力;本性善良,为人谦和,富有责任心。③勇赴国难,不惜殒命。

3.本文题为“记念刘和珍君”,但是笔之所及并非限于刘和珍一人。作者的笔触涉及哪几类人?对每一类人作者表达了怎样的感情?(在下面表格中填入相关内容)

哪几类人 作者的态度和感情

答案

哪几类人 作者的态度和感情

爱国者、猛士、苟活者(“我”) 尊敬、悼念、激励

反动派、流言家、有恶意的闲人 揭露、嘲讽

麻木的民众、庸人、无恶意的闲人 哀伤、唤醒

4.文中反复写了这样的话:“有写一点东西的必要”“可是我实在无话可说”“我还有什么话可说呢”“呜呼,我说不出话。”作者为什么说这些看似矛盾的话?这些看似矛盾又反复出现的话,体现了作者怎样的感情变化思路?

语句 原因 情感

有写一点东西的必要 ① 这些看似矛盾又反复出现的话,潜藏着作者感情变化的思路:( )——( )——( )。

可是我实在无话可说 ②

我还有什么话可说呢 ③

呜呼,我说不出话 ④

答案 (1)原因:①纪念烈士,揭露段祺瑞执政府的罪行,痛斥反动文人的卑劣。②烈士的牺牲使“我”极度悲痛,文人学者的阴险的论调使“我”非常愤怒。这是个非人间的社会。③“惨象,已使我目不忍视了;流言,尤使我耳不忍闻”,“我”只能“沉默”。④极度悲痛、愤怒,没有更好的办法来纪念这些为国而死的青年。

(2)作者感情变化的思路:悲痛——愤怒——出离愤怒。

三、理解文句含意,赏析精彩语言

5.本文议论精辟,充满力量感和哲理性,作者善于运用反复、反语、比喻等手法,增强议论的表达效果。请悉心揣摩、品鉴下列语句的精彩之处。

(1)第二部分中,作者说:“真的猛士,敢于直面惨淡的人生,敢于正视淋漓的鲜血。这是怎样的哀痛者和幸福者?”我们应该怎样理解“真的猛士”?为什么说他们既是“哀痛者”又是“幸福者”?

答:________________________________________________________________________

答案 ①“真的猛士”指的是刘和珍这些革命先驱者们。他们不回避残酷的现实,不逃避凶残的斗争,不惧怕血腥的屠杀,不吝惜捐躯牺牲。②他们为国家和民族的前途、人民的悲惨命运而哀痛,以挽救祖国和民族沦亡为己任,以勇往直前、奋斗、献身为最大的幸福。所以他们既是“哀痛者”又是“幸福者”。

(2)阅读第四部分,联系语境,体会下面句子中加点关键词语的含义和表现力,并写出句子的深层意蕴。

我在十八日早晨,才知道上午有群众向执政府请愿的事;下午便得到噩耗,说卫队居然开枪,死伤至数百人,而刘和珍君即在遇害者之列。

答:________________________________________________________________________

答案 “才”说明了“我”知道消息之晚。“便”说明了惨案发生之快。“居然”二字,一是说明了“我”出乎意料后的惊诧,二是反映了敌人的凶残。“而”“即”把作者这种惊诧之情又推进了一步。这个句子突出表现了反动军阀的卑劣行径比作者想象得要严重。

(3)第五部分中,“中国军人的屠戮妇婴的伟绩,八国联军的惩创学生的武功,不幸全被这几缕血痕抹杀了”运用了什么修辞手法?请分析一下。

答:________________________________________________________________________

答案 运用了反语的修辞手法。屠戮妇婴、惩创学生并非伟绩、武功,作者反话正说,旨在讽刺中外反动派的暴行。

(4)第六部分中,“人类的血战前行的历史,正如煤的形成,当时用大量的木材,结果却只是一小块,但请愿是不在其中的,更何况是徒手”运用了什么修辞手法?有何作用?

答:________________________________________________________________________

答案 ①运用了比喻的修辞手法,“煤的形成”比喻人类血战前行的历史,“大量的木材”比喻残酷的流血斗争,“一小块”比喻前进一小步。

②作用:作者以“煤的形成”作比喻,形象而深刻地阐明了“人类的血战前行的历史”往往要付出极大的代价,才能前进一小步,并沉痛地指出这次惨案的经验教训,告诉国民认清反动统治者“吃人”的本性,吸取血的教训,改变斗争方法。

(5)阅读第七部分,联系语境,体会下面句子中加点关键词语的含义,并写出句子的深层意蕴。

苟活者在淡红的血色中,会依稀看见微茫的希望;真的猛士,将更奋然而前行。

答:________________________________________________________________________

答案 “依稀”,模模糊糊;“微茫”,隐约、不清晰;“奋然”,形容振奋的样子。这个并列复句,十分恰当地评价了“三一八”死难烈士对于将来的意义。尽管,在这“并非人间”的世上活着的,有许多是“苟活者”,但即使是“苟活者”,也将从壮烈的事件中看到一点希望,哪怕是“依稀”“微茫”的;而“真的猛士”将越来越多,先驱者的壮烈精神将激励、鼓舞他们更加勇猛坚定地去斗争、前进。

1.背景展示

1926年3月,奉系军阀在日本帝国主义的支持下进兵关内,冯玉祥率领的国民军同奉军作战。日本帝国主义公开援助奉军,派军舰驶入大沽口,炮击国民军。国民军开炮还击。日本帝国主义便向当时的北洋军阀段祺瑞执政府提出抗议,又联合英、美、法、意、荷、比、西等国驻北京公使,借口维护《辛丑条约》,提出种种无理条件,并且在天津附近集中各国军队,准备武力进攻。3月18日,北京各界民众为了反对帝国主义侵犯我国主权,在天安门前集会抗议,会后到执政府前请愿,段祺瑞执政府竟命令卫兵向请愿群众开枪,并用大刀铁棍追打砍杀,制造了骇人听闻的“三一八”惨案。刘和珍等人都是在当时遇害的。鲁迅称这一天为“民国以来最黑暗的一天”。

2.名家评价

(1)鲁迅的《记念刘和珍君》在鲁迅散文中无疑是抒情的双璧之一,文章针对现实的批判和赞颂,既有战斗性,也有抒情性。文章藏匿锋芒,深化思绪于曲折的层次中,思绪在曲折的逻辑中出奇制胜地推演,就成了鲁迅杂文的一大创造。《记念刘和珍君》的抒情就这样带上了杂文的特点。——文学教育家孙绍振

(2)《记念刘和珍君》“是一篇传统课文,具有永久的价值和魅力。可以引导学生接受鲁迅的思想感情的熏陶,感受鲁迅刚正的性格、澎湃的激情、高度的正义感和嫉恶如仇的精神,也可以学习过去那个年代的学生的社会责任感、勇敢精神”。——南开大学文学院徐江

字词知识

(1)

词语 加点字字音

赁屋 lìn

寥落 liáo

菲薄 fěi bó

攒射 cuán

立仆 pū

抹杀 mǒ

洗涤 dí

绯红 fēi

不惮 dàn

浸渍 zì

惩创 chuāng

山阿 ē

(2)

词语 释义

黯(àn)然 阴暗的样子;心里不舒服、情绪低落的样子。

桀(jié)骜(ào) 形容性情倔强。

屠戮(lù) 屠杀。

殒(yǔn)身不恤 牺牲生命也在所不惜。殒,死亡。恤,顾虑。

长歌当(dànɡ)哭 用写文章来当作哭泣。长歌,引吭高歌,这里指写文章。当,当作。

(3)

爆发·暴发 “爆发”多指人为的、大的或抽象的现象、情况突然发作,如力量、情绪、事变等;还特指火山爆发。 例句:院子里爆发出一片欢呼声。

“暴发”多指自然现象或事物突然发作,如“洪水暴发”;还可指一个人突然发财或得势,多含贬义,如“暴发户”。 例句:他很善于走上层路线,果然没几年就暴发起来。

干练·熟练 “干练”指又有才能又有经验,侧重“有才能”。 例句:我想他一定是一个精明干练,久经战斗的人物。

“熟练”指工作、动作等因常做而有经验,侧重“做得纯熟”。 例句:学习靠积累,记忆靠理解,经验靠反思,熟练靠练习。