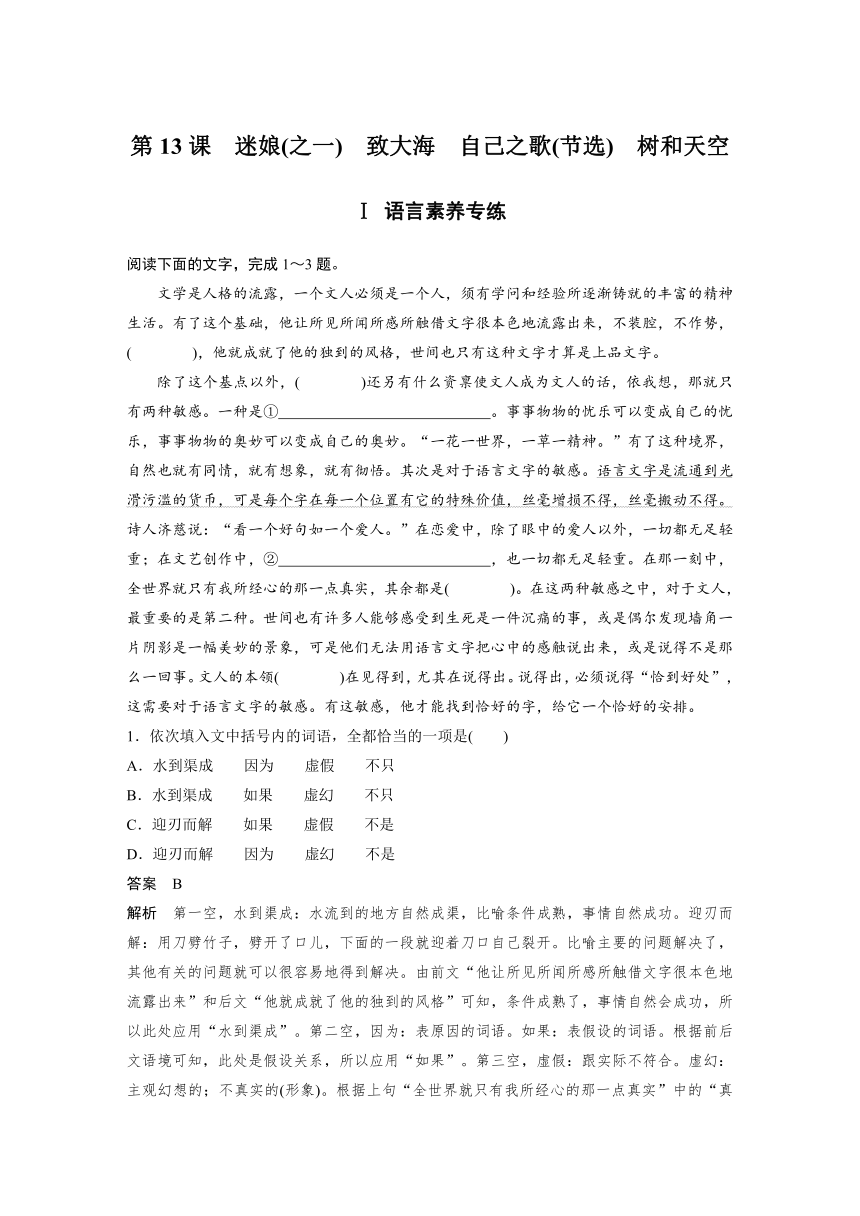

高中语文部编版选择性必修中册第四单元 学段四 13《迷娘(之一) 致大海 自己之歌(节选) 树和天空》 一课双练(word版含答案)

文档属性

| 名称 | 高中语文部编版选择性必修中册第四单元 学段四 13《迷娘(之一) 致大海 自己之歌(节选) 树和天空》 一课双练(word版含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 49.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-02-08 16:08:33 | ||

图片预览

文档简介

第13课 迷娘(之一) 致大海 自己之歌(节选) 树和天空

Ⅰ 语言素养专练

阅读下面的文字,完成1~3题。

文学是人格的流露,一个文人必须是一个人,须有学问和经验所逐渐铸就的丰富的精神生活。有了这个基础,他让所见所闻所感所触借文字很本色地流露出来,不装腔,不作势,( ),他就成就了他的独到的风格,世间也只有这种文字才算是上品文字。

除了这个基点以外,( )还另有什么资禀使文人成为文人的话,依我想,那就只有两种敏感。一种是① 。事事物物的忧乐可以变成自己的忧乐,事事物物的奥妙可以变成自己的奥妙。“一花一世界,一草一精神。”有了这种境界,自然也就有同情,就有想象,就有彻悟。其次是对于语言文字的敏感。语言文字是流通到光滑污滥的货币,可是每个字在每一个位置有它的特殊价值,丝毫增损不得,丝毫搬动不得。诗人济慈说:“看一个好句如一个爱人。”在恋爱中,除了眼中的爱人以外,一切都无足轻重;在文艺创作中,② ,也一切都无足轻重。在那一刻中,全世界就只有我所经心的那一点真实,其余都是( )。在这两种敏感之中,对于文人,最重要的是第二种。世间也有许多人能够感受到生死是一件沉痛的事,或是偶尔发现墙角一片阴影是一幅美妙的景象,可是他们无法用语言文字把心中的感触说出来,或是说得不是那么一回事。文人的本领( )在见得到,尤其在说得出。说得出,必须说得“恰到好处”,这需要对于语言文字的敏感。有这敏感,他才能找到恰好的字,给它一个恰好的安排。

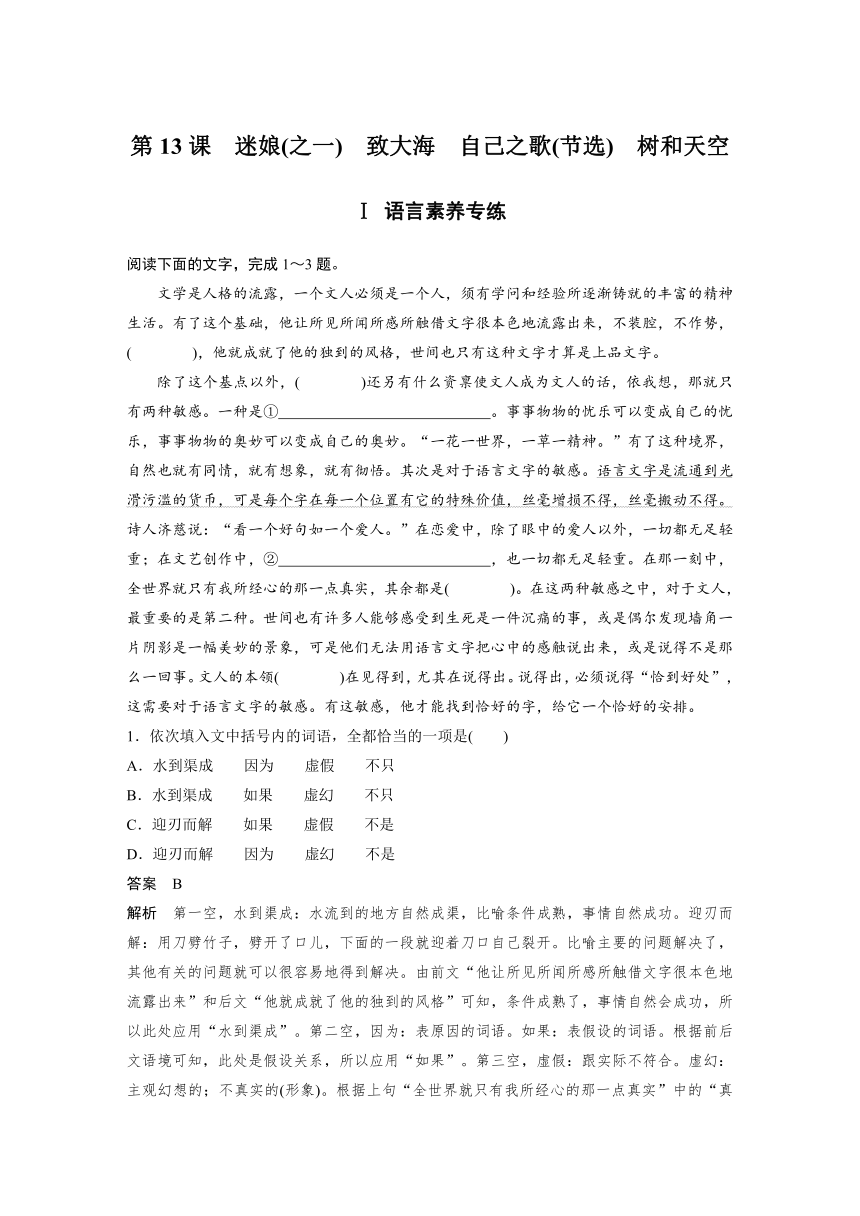

1.依次填入文中括号内的词语,全都恰当的一项是( )

A.水到渠成 因为 虚假 不只

B.水到渠成 如果 虚幻 不只

C.迎刃而解 如果 虚假 不是

D.迎刃而解 因为 虚幻 不是

答案 B

解析 第一空,水到渠成:水流到的地方自然成渠,比喻条件成熟,事情自然成功。迎刃而解:用刀劈竹子,劈开了口儿,下面的一段就迎着刀口自己裂开。比喻主要的问题解决了,其他有关的问题就可以很容易地得到解决。由前文“他让所见所闻所感所触借文字很本色地流露出来”和后文“他就成就了他的独到的风格”可知,条件成熟了,事情自然会成功,所以此处应用“水到渠成”。第二空,因为:表原因的词语。如果:表假设的词语。根据前后文语境可知,此处是假设关系,所以应用“如果”。第三空,虚假:跟实际不符合。虚幻:主观幻想的;不真实的(形象)。根据上句“全世界就只有我所经心的那一点真实”中的“真实”可知,此处的语境是指主观幻想的,所以应用“虚幻”。第四空,不只:不但;不仅。不是:与是相对,表否定的意思。根据下句“尤其在说得出”可知,此处的语境是指不仅在见得到,所以应用“不只”。故选B。

2.在文中画横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过15个字。

答案 (示例)①对于人生世相的敏感 ②除了字句的恰当选择与安排以外

解析 第①处,由上句“那就只有两种敏感”可知,此处是在讲“敏感”的内容,由下文“事事物物的忧乐可以变成自己的忧乐,事事物物的奥妙可以变成自己的奥妙。‘一花一世界,一草一精神。’有了这种境界,自然也就有同情,就有想象,就有彻悟”可知,是在讲“人生世相”,所以此处应填写“对于人生世相的敏感”。第②处,由上文“诗人济慈说:‘看一个好句如一个爱人。’在恋爱中,除了眼中的爱人以外,一切都无足轻重;在文艺创作中”可知,此处运用比喻手法,用“爱人”比喻“一个好句”,所以“在文艺创作中”,除了“字句的恰当选择与安排”以外,也一切都无足轻重,所以此处应填写“除了字句的恰当选择与安排以外”。

3.比喻具有相似性,请据此对文中画波浪线的句子所用比喻进行简要分析。

答:

答案 把语言文字比作货币,都具有工具性和流通性的特点;语言文字被随意滥用,和货币被多次多人转手后变得光滑污滥有相似性。

解析 “语言文字是流通到光滑污滥的货币,可是每个字在每一个位置有它的特殊价值,丝毫增损不得,丝毫搬动不得。”运用比喻的修辞手法,把语言文字比作货币;“流通到光滑污滥”说明语言文字具有工具性和流通性的特点;“流通到光滑污滥”表明货币被多次多人转手后变得光滑污滥,和语言文字被随意滥用有相似性。

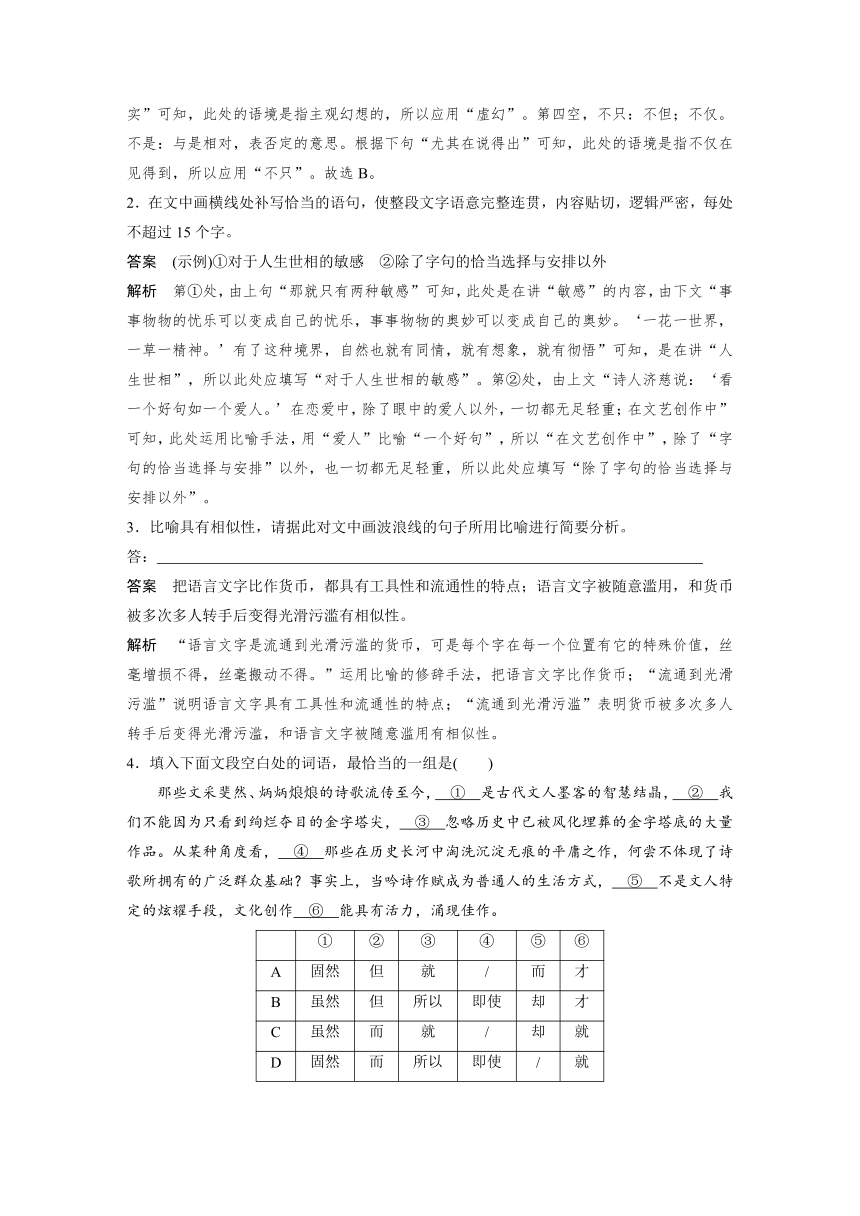

4.填入下面文段空白处的词语,最恰当的一组是( )

那些文采斐然、炳炳烺烺的诗歌流传至今, ① 是古代文人墨客的智慧结晶, ② 我们不能因为只看到绚烂夺目的金字塔尖, ③ 忽略历史中已被风化埋葬的金字塔底的大量作品。从某种角度看, ④ 那些在历史长河中淘洗沉淀无痕的平庸之作,何尝不体现了诗歌所拥有的广泛群众基础?事实上,当吟诗作赋成为普通人的生活方式, ⑤ 不是文人特定的炫耀手段,文化创作 ⑥ 能具有活力,涌现佳作。

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

A 固然 但 就 / 而 才

B 虽然 但 所以 即使 却 才

C 虽然 而 就 / 却 就

D 固然 而 所以 即使 / 就

答案 A

解析 “忽略历史中已被风化埋葬的金字塔底的大量作品”与“只看到绚烂夺目的金字塔尖”之间是顺承关系,而不是因果关系,所以③应该使用“就”,排除B、D两项。“吟诗作赋成为普通人的生活方式”是“具有活力,涌现佳作”的非唯一条件,所以⑥应该使用“才”,排除C项。故选A。

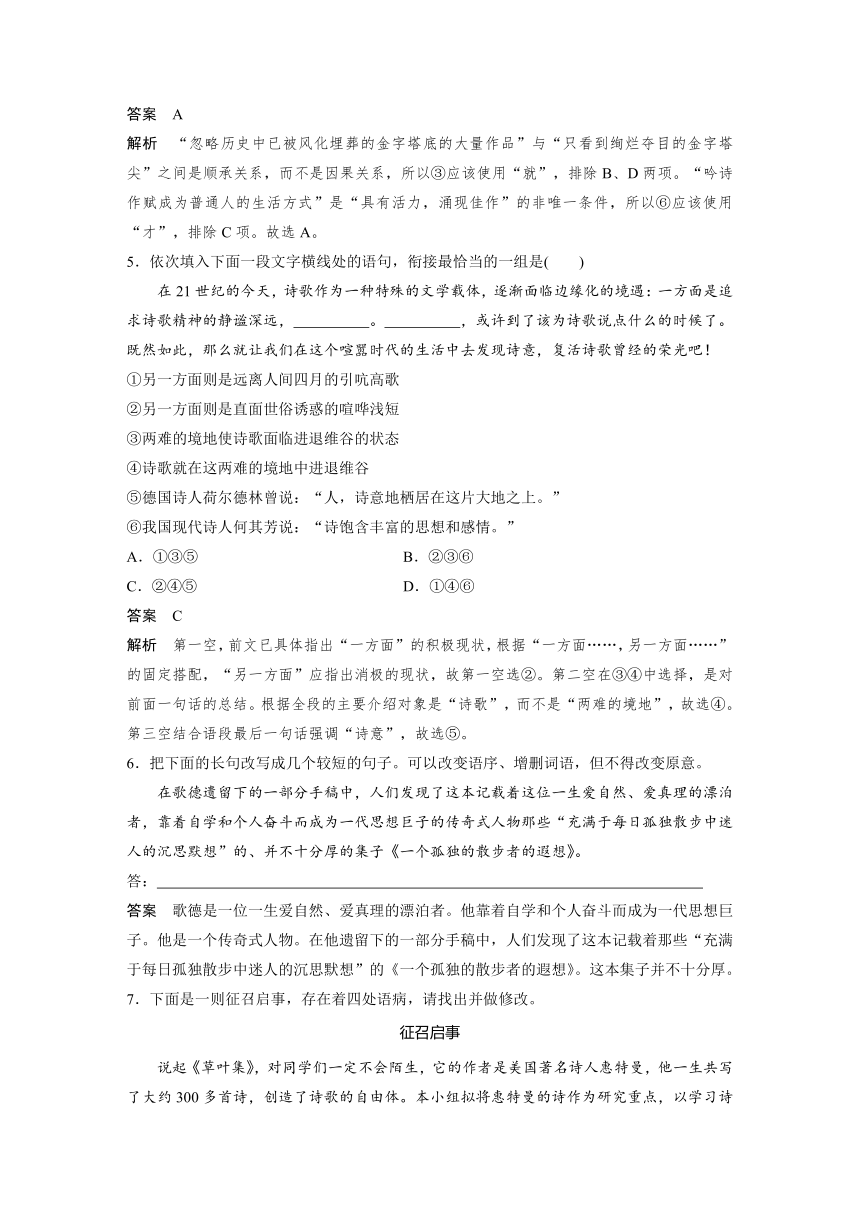

5.依次填入下面一段文字横线处的语句,衔接最恰当的一组是( )

在21世纪的今天,诗歌作为一种特殊的文学载体,逐渐面临边缘化的境遇:一方面是追求诗歌精神的静谧深远, 。 ,或许到了该为诗歌说点什么的时候了。 既然如此,那么就让我们在这个喧嚣时代的生活中去发现诗意,复活诗歌曾经的荣光吧!

①另一方面则是远离人间四月的引吭高歌

②另一方面则是直面世俗诱惑的喧哗浅短

③两难的境地使诗歌面临进退维谷的状态

④诗歌就在这两难的境地中进退维谷

⑤德国诗人荷尔德林曾说:“人,诗意地栖居在这片大地之上。”

⑥我国现代诗人何其芳说:“诗饱含丰富的思想和感情。”

A.①③⑤ B.②③⑥

C.②④⑤ D.①④⑥

答案 C

解析 第一空,前文已具体指出“一方面”的积极现状,根据“一方面……,另一方面……”的固定搭配,“另一方面”应指出消极的现状,故第一空选②。第二空在③④中选择,是对前面一句话的总结。根据全段的主要介绍对象是“诗歌”,而不是“两难的境地”,故选④。第三空结合语段最后一句话强调“诗意”,故选⑤。

6.把下面的长句改写成几个较短的句子。可以改变语序、增删词语,但不得改变原意。

在歌德遗留下的一部分手稿中,人们发现了这本记载着这位一生爱自然、爱真理的漂泊者,靠着自学和个人奋斗而成为一代思想巨子的传奇式人物那些“充满于每日孤独散步中迷人的沉思默想”的、并不十分厚的集子《一个孤独的散步者的遐想》。

答:

答案 歌德是一位一生爱自然、爱真理的漂泊者。他靠着自学和个人奋斗而成为一代思想巨子。他是一个传奇式人物。在他遗留下的一部分手稿中,人们发现了这本记载着那些“充满于每日孤独散步中迷人的沉思默想”的《一个孤独的散步者的遐想》。这本集子并不十分厚。

7.下面是一则征召启事,存在着四处语病,请找出并做修改。

征召启事

说起《草叶集》,对同学们一定不会陌生,它的作者是美国著名诗人惠特曼,他一生共写了大约300多首诗,创造了诗歌的自由体。本小组拟将惠特曼的诗作为研究重点,以学习诗歌写作,陶冶性情,放飞心灵。

诚邀热爱诗歌并对惠特曼有所了解的同学加盟参加。

请于本月20日前,将自荐信投入图书馆大厅里的“惠特曼研究”信箱。

惠特曼研究小组

×年×月×日

答:

答案 (1)“说起《草叶集》,对同学们一定不会陌生”,应删去“对”。(2)“他一生共写了大约300多首诗”,应删去“大约”或“多”。(3)“以学习诗歌写作,陶冶性情,放飞心灵”,应在“放飞心灵”后加“为目的(目标)”。(4)“加盟参加”,应删去“加盟”或“参加”。

8.筛选下面一段材料中的主要信息,将其概括成一句话,不超过50个字。

诗歌是什么?它是散文的语言无法转述的部分。那么,试图解释它,肯定是一种主动寻求困境的行为!何况我们要鉴赏的这些“探索诗”又大都是不易读懂的现代倾向的诗呢?从这个意义上说,这种“鉴赏”是专业评论家和智慧的一般读者一道完成的。大家的意见相同相近或相悖,都具有同样的意义。“每一个读者就是另一首诗”(帕斯语),每一种全新的进入都是一种有价值的探索。这种永无止境的多元态势,这种对诗歌审美空间的不断“发现”,本身就是“探索诗”所最为需要的阅读态度。

答:

答案 (示例)“探索诗”的鉴赏是很困难的,需要各方读者共同参与,永无止境地“发现”它多元的审美空间。

Ⅱ 审美素养专练

一、阅读下面这首诗,然后回答问题。

漫游者的夜歌

歌 德

一切峰顶的上空

静寂,

一切的树梢中

你几乎察觉不到

一些声气;

鸟儿们静默在林里。

且等候,你也快要

去休息。

1.下列对本诗相关内容的理解,不正确的一项是( )

A.诗歌通过对“峰顶的上空”“树梢”“鸟儿们”等意象的描写,营造出一片“安静”,特别是“一切”一词的使用,给人带来一种超越感,使读者也产生了为大自然的寂静所融化的感觉。

B.诗人先从峰顶之上的天空写起,给人一种宏大的空间感;继而写到树梢,则有一种细致入微的效果,也能够进一步烘托出大自然的安静。

C.柳宗元的“千山鸟飞绝,万径人踪灭。孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪”在空间构成上与这首诗歌相同。

D.因为诗歌是歌德描写自己一时一地的感受,所以它所传达出的是一种特殊经验,一般人很难体会得到。

答案 D

解析 “一般人很难体会得到”有误。

2.如何理解歌德诗中流露出的“宁静”?

答:

答案 歌德诗中的宁静,并不是死寂,而是“大音希声”“此时无声胜有声”的宁静。

二、阅读下面这首诗,然后回答问题。

啊,船长,我的船长哟![注]

惠特曼

啊,船长,我的船长哟!我们可怕的航程已经终了,

我们的船渡过了每一个难关,我们追求的锦标已经得到,

港口就在前面,我已经听见钟声,听见了人们的欢呼,

千万双眼睛在望着我们的船,它坚定,威严而且勇敢;

只是,啊!心哟!心哟!心哟!

啊,鲜红的血滴,

就在那甲板上,我的船长躺下了,

他已浑身冰凉,停止了呼吸。

啊,船长,我的船长哟!起来听听这钟声,

起来吧,——旌旗正为你招展,——号角为你长鸣,

为你,人们准备了无数的花束和花环,——为你,人群挤满了海岸,

为你,这晃动着的群众在欢呼,转动着他们殷切的脸面;

这里,船长,亲爱的父亲哟!

让你的头枕着我的手臂吧!

在甲板上,这真是一场梦——

你已浑身冰凉,停止了呼吸。

我的船长不回答我的话,他的嘴唇惨白而僵硬,

我的父亲,感觉不到我的手臂,他已没有脉搏,也没有了生命,

我们的船已经安全地下锚了,它的航程已经终了,

从可怕的旅程归来,这胜利的船,目的已经达到;

啊,欢呼吧,海岸,鸣响吧,钟声!

只是我以悲痛的步履,

漫步在甲板上,那里我的船长躺着,

他已浑身冰凉,停止了呼吸。

注 本诗是美国诗人惠特曼为悼念林肯而写下的著名诗篇。林肯是美国第16任总统,在任期内,他为维护国家统一,摧毁蓄奴制而领导了南北战争,解放了黑人奴隶。就在美国人民欢庆胜利的时刻,反动势力雇佣刺客杀害了他。

3.下列对本诗思想内容的理解,不正确的一项是( )

A.本诗是诗人惠特曼为悼念林肯总统而写的一首著名的哀悼诗,故本诗的基调是悲怆的。

B.在第一节中,诗人将林肯总统称为“我的船长”,流露出对他的敬仰之情。

C.在第二节中,诗人深情地喊出“船长,亲爱的父亲哟”,表现了诗人对林肯总统深厚的父子般的感情,也写出了人们对总统的拥护。

D.在第三节中,诗人描写了到达目的地时的欢呼声和鸣响的钟声,而这热烈的气氛也让诗人从悲痛中走了出来,正视林肯总统已去世的现实。

答案 D

解析 “而这热烈的气氛也让诗人从悲痛中走了出来,正视林肯总统已去世的现实”错。诗歌结尾“只是我以悲痛的步履,漫步在甲板上,那里我的船长躺着,他已浑身冰凉,停止了呼吸”,强调了这一事实令人难以置信,渲染了诗人的悲痛之情,而且是永远无法弥补的悲痛。

4.下列对本诗艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A.诗人多次使用呼告的手法,如“船长,我的船长哟”等,直接倾诉对林肯总统的感情,产生了强烈的抒情效果。

B.第一节中,沸腾的港口与“鲜红的血滴”“已浑身冰凉,停止了呼吸”形成了强烈的对比,表达了诗人对欢呼的人们的批判。

C.这首诗以对去世的林肯总统的崇敬、哀悼之情为线索,使诗歌浑然一体;长短句交替使用,富有节奏感,读起来朗朗上口。

D.诗人运用比喻手法,将美国比作一艘航船,将林肯总统比作船长,吟唱了一曲悲歌,塑造了一位伟大人物的形象。

答案 B

解析 “表达了诗人对欢呼的人们的批判”错。从诗中来看,沸腾的港口展现的是欢庆胜利的场面,通过侧面描述人民群众对林肯的爱戴、敬仰之情,来赞颂林肯,“鲜红的血滴”“已浑身冰凉,停止了呼吸”是说在胜利来临的时候,林肯却牺牲了,这里表达的是诗人的极度悲伤之情。

5.全诗共三节,诗人在称呼“船长”时,在人称上发生了怎样的变化?表达了诗人怎样的感情?

答:

答案 (1)第一节中,诗人称呼“船长”时,使用的是第三人称“他”。而第二节中,称呼“船长”时,使用的是第二人称“你”。第三节中,对“船长”的称呼又用回第三人称“他”。

(2)第一节中,使用第三人称“他”,表达了诗人不得不接受船长已经去世这一事实的无奈、遗憾之情。第二节中,反复称呼“你”,似与船长直接对话,显得亲切自然,表现了由开始热切企盼船长醒来到后来逐渐接受他无法醒来这一事实的过程,是一个由满怀希望到陷入绝望的情感转变过程。第三节中,再次使用第三人称“他”,在表达诗人独自悲痛难抑的同时,也倾吐了其对船长的崇敬怀念之情。

6.本诗每一节的末尾都写“已浑身冰凉,停止了呼吸”,这是一种什么手法?起到了什么作用?

答:

答案 (1)“已浑身冰凉,停止了呼吸”,这是在描写伟人去世时的情景,每一节的末尾都这样写,使用的是间隔反复的手法。

(2)①在胜利到来之际,伟大的领袖却已逝去,人们无法接受这个事实,但又不得不接受这个事实,反复咏叹可以渲染并加强全诗的悲剧气氛。②表明诗人的情感是由浅入深,层层渐进的。③以诗人悲怆欲绝的情感构成诗歌的主旋律,使诗歌节奏具有回环往复的效果。

三、阅读下面两首诗,然后回答问题。

名 字

特朗斯特罗姆

我开着车,睡意袭来,停在路边一棵树下。

蜷缩在后座,很快睡着了。多久?数小时。黑暗降临。

突然惊醒,不知道我是谁。完全清醒,却不知我是何人。

我在哪?我是谁?我只是在后座沉睡的那件东西,像布袋里的猫,惊慌失措。我是谁?

很久以后我才回过神来。我的名字回到我身边,像天使回到天空。

一把小号,在城堡的高墙外吹响《莱奥诺拉序曲》[注],拯救我的脚步,

沿着长长的楼梯奔来。我来了!是我!

我至死也忘不了那十五秒,那地狱般的虚无。几英尺外的公路上,

汽车飞奔而过,车灯大开。

注 《莱奥诺拉序曲》是贝多芬为歌剧《菲岱里奥》创作的序曲,曲子结尾号声响起,自由的光辉照在主人公身上,代表着剧中人物的解放。

我的名字对你有什么意义

普希金

我的名字对你有什么意义?

它会死去,

像大海拍击海堤,

发出的忧郁的汩汩涛声,

像密林中幽幽的夜声。

它会在纪念册的黄页上

留下暗淡的印痕,

就像用无人能懂的语言

在墓碑上刻下的花纹。

它有什么意义?

它早已被忘记。

在新的激烈的风浪里,

它不会给你的心灵

带来纯洁、温柔的回忆。

但是在你孤独、悲伤的日子,

请你悄悄地念一念我的名字,

并且说:有人在思念我,

在世间我活在一个人的心里。

(有删改)

7.下列对两首诗歌相关内容的理解,不正确的一项是( )

A.《名字》可分为“入睡”“睡醒”“回神”三个部分,生动形象地记述了一个特别短暂的生命体验,深刻地揭示了名字对于人的意义。

B.《名字》主要描写一个突然睡醒的人的心境,以名字连接“睡着的自己”和“睡醒的自己”,在这中间有十五秒地狱般的虚无,令“我”感到惊慌失措。

C.《我的名字对你有什么意义》一诗中,“有人在思念我,在世间我活在一个人的心里”一句意在表明,无论何时,“我”的名字对人都很重要。

D.《我的名字对你有什么意义》一诗中说“我”的名字“它会死去”“它会……留下暗淡的印痕”“它早已被忘记”,都在说明平时“我”的名字对“你”没有什么意义。

答案 C

解析 “意在表明,无论何时,‘我’的名字对人都很重要”错。细读诗歌不难发现,诗歌上文说“在你孤独、悲伤的日子,请你悄悄地念一念我的名字”,其含意是只有在对方“孤独、悲伤的日子”里,“我”的名字才会给人带来安慰,才显得对人重要。

8.下列对两首诗歌艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A.《名字》一诗笔墨极为自然,具有生活化的特点,表达多用短句,简洁有力,生动凝练。

B.《名字》中,诗人将自己比喻成“沉睡的那件东西”和“布袋里的猫”,直接抒发了自己在失去名字的那十五秒内的感受。

C.《名字》中,“一把小号,……我来了!是我!”这一段仿佛音乐剧般“上演”了“我”的心路历程,让喜悦之情得以升华。

D.《我的名字对你有什么意义》中,“它会死去,像大海拍击海堤,发出的忧郁的汩汩涛声”运用拟人的修辞手法,形象地说明了名字的意义会随着人的逝去而消失。

答案 B

解析 “直接抒发了自己在失去名字的那十五秒内的感受”错。诗人将自己比喻成“沉睡的那件东西”和“布袋里的猫”等客体,间接地表达了“我”失去名字时的惊慌失措。

9.结合这两首诗歌,谈谈你对“名字”意义的理解。

答:

答案 ①对自己来说,名字是一种身份认同。它的存在相当于在抚慰人类的一个永恒的追问:我是谁?但一个人的名字也会被忘记,自己一旦忘记名字,就会变成一个与自我无关的客体,就会生出恐惧。就如《名字》里“那十五秒”对于“我”而言是地狱般的虚无。

②对他人来说,“我”的名字就是一个符号,或是一道暗淡的印痕,就像《我的名字对你有什么意义》中说的,不会给人“带来纯洁、温柔的回忆”,最多在他人“孤独、悲伤的日子”给他人带来些许的心灵安慰。

10.《名字》中谈到“我的名字回到我身边,像天使回到天空”,如果整首诗在这里停止,一个受惊的过程已经得到诗意的书写。作者为什么还要写下面的内容?

答:

答案 (1)内容上:①引入《莱奥诺拉序曲》,丰富了诗篇的内容,升华了诗人的喜悦之情。②“我至死也忘不了那十五秒,那地狱般的虚无”,再次强调了失去名字带给诗人的恐惧感之强烈。③整件事情发生在行车路上,上文仿佛是一个疲倦之人停下了行车的脚步,而“汽车飞奔而过,车灯大开”,表明初醒的“我”,即将重新投入生活的世界。

(2)结构上:①重新拥有名字时的喜悦与失去名字时的恐慌形成对比,突出强调了名字对于诗人的重要意义。②结尾再次回到路上,前后呼应,结构完整。

Ⅰ 语言素养专练

阅读下面的文字,完成1~3题。

文学是人格的流露,一个文人必须是一个人,须有学问和经验所逐渐铸就的丰富的精神生活。有了这个基础,他让所见所闻所感所触借文字很本色地流露出来,不装腔,不作势,( ),他就成就了他的独到的风格,世间也只有这种文字才算是上品文字。

除了这个基点以外,( )还另有什么资禀使文人成为文人的话,依我想,那就只有两种敏感。一种是① 。事事物物的忧乐可以变成自己的忧乐,事事物物的奥妙可以变成自己的奥妙。“一花一世界,一草一精神。”有了这种境界,自然也就有同情,就有想象,就有彻悟。其次是对于语言文字的敏感。语言文字是流通到光滑污滥的货币,可是每个字在每一个位置有它的特殊价值,丝毫增损不得,丝毫搬动不得。诗人济慈说:“看一个好句如一个爱人。”在恋爱中,除了眼中的爱人以外,一切都无足轻重;在文艺创作中,② ,也一切都无足轻重。在那一刻中,全世界就只有我所经心的那一点真实,其余都是( )。在这两种敏感之中,对于文人,最重要的是第二种。世间也有许多人能够感受到生死是一件沉痛的事,或是偶尔发现墙角一片阴影是一幅美妙的景象,可是他们无法用语言文字把心中的感触说出来,或是说得不是那么一回事。文人的本领( )在见得到,尤其在说得出。说得出,必须说得“恰到好处”,这需要对于语言文字的敏感。有这敏感,他才能找到恰好的字,给它一个恰好的安排。

1.依次填入文中括号内的词语,全都恰当的一项是( )

A.水到渠成 因为 虚假 不只

B.水到渠成 如果 虚幻 不只

C.迎刃而解 如果 虚假 不是

D.迎刃而解 因为 虚幻 不是

答案 B

解析 第一空,水到渠成:水流到的地方自然成渠,比喻条件成熟,事情自然成功。迎刃而解:用刀劈竹子,劈开了口儿,下面的一段就迎着刀口自己裂开。比喻主要的问题解决了,其他有关的问题就可以很容易地得到解决。由前文“他让所见所闻所感所触借文字很本色地流露出来”和后文“他就成就了他的独到的风格”可知,条件成熟了,事情自然会成功,所以此处应用“水到渠成”。第二空,因为:表原因的词语。如果:表假设的词语。根据前后文语境可知,此处是假设关系,所以应用“如果”。第三空,虚假:跟实际不符合。虚幻:主观幻想的;不真实的(形象)。根据上句“全世界就只有我所经心的那一点真实”中的“真实”可知,此处的语境是指主观幻想的,所以应用“虚幻”。第四空,不只:不但;不仅。不是:与是相对,表否定的意思。根据下句“尤其在说得出”可知,此处的语境是指不仅在见得到,所以应用“不只”。故选B。

2.在文中画横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过15个字。

答案 (示例)①对于人生世相的敏感 ②除了字句的恰当选择与安排以外

解析 第①处,由上句“那就只有两种敏感”可知,此处是在讲“敏感”的内容,由下文“事事物物的忧乐可以变成自己的忧乐,事事物物的奥妙可以变成自己的奥妙。‘一花一世界,一草一精神。’有了这种境界,自然也就有同情,就有想象,就有彻悟”可知,是在讲“人生世相”,所以此处应填写“对于人生世相的敏感”。第②处,由上文“诗人济慈说:‘看一个好句如一个爱人。’在恋爱中,除了眼中的爱人以外,一切都无足轻重;在文艺创作中”可知,此处运用比喻手法,用“爱人”比喻“一个好句”,所以“在文艺创作中”,除了“字句的恰当选择与安排”以外,也一切都无足轻重,所以此处应填写“除了字句的恰当选择与安排以外”。

3.比喻具有相似性,请据此对文中画波浪线的句子所用比喻进行简要分析。

答:

答案 把语言文字比作货币,都具有工具性和流通性的特点;语言文字被随意滥用,和货币被多次多人转手后变得光滑污滥有相似性。

解析 “语言文字是流通到光滑污滥的货币,可是每个字在每一个位置有它的特殊价值,丝毫增损不得,丝毫搬动不得。”运用比喻的修辞手法,把语言文字比作货币;“流通到光滑污滥”说明语言文字具有工具性和流通性的特点;“流通到光滑污滥”表明货币被多次多人转手后变得光滑污滥,和语言文字被随意滥用有相似性。

4.填入下面文段空白处的词语,最恰当的一组是( )

那些文采斐然、炳炳烺烺的诗歌流传至今, ① 是古代文人墨客的智慧结晶, ② 我们不能因为只看到绚烂夺目的金字塔尖, ③ 忽略历史中已被风化埋葬的金字塔底的大量作品。从某种角度看, ④ 那些在历史长河中淘洗沉淀无痕的平庸之作,何尝不体现了诗歌所拥有的广泛群众基础?事实上,当吟诗作赋成为普通人的生活方式, ⑤ 不是文人特定的炫耀手段,文化创作 ⑥ 能具有活力,涌现佳作。

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

A 固然 但 就 / 而 才

B 虽然 但 所以 即使 却 才

C 虽然 而 就 / 却 就

D 固然 而 所以 即使 / 就

答案 A

解析 “忽略历史中已被风化埋葬的金字塔底的大量作品”与“只看到绚烂夺目的金字塔尖”之间是顺承关系,而不是因果关系,所以③应该使用“就”,排除B、D两项。“吟诗作赋成为普通人的生活方式”是“具有活力,涌现佳作”的非唯一条件,所以⑥应该使用“才”,排除C项。故选A。

5.依次填入下面一段文字横线处的语句,衔接最恰当的一组是( )

在21世纪的今天,诗歌作为一种特殊的文学载体,逐渐面临边缘化的境遇:一方面是追求诗歌精神的静谧深远, 。 ,或许到了该为诗歌说点什么的时候了。 既然如此,那么就让我们在这个喧嚣时代的生活中去发现诗意,复活诗歌曾经的荣光吧!

①另一方面则是远离人间四月的引吭高歌

②另一方面则是直面世俗诱惑的喧哗浅短

③两难的境地使诗歌面临进退维谷的状态

④诗歌就在这两难的境地中进退维谷

⑤德国诗人荷尔德林曾说:“人,诗意地栖居在这片大地之上。”

⑥我国现代诗人何其芳说:“诗饱含丰富的思想和感情。”

A.①③⑤ B.②③⑥

C.②④⑤ D.①④⑥

答案 C

解析 第一空,前文已具体指出“一方面”的积极现状,根据“一方面……,另一方面……”的固定搭配,“另一方面”应指出消极的现状,故第一空选②。第二空在③④中选择,是对前面一句话的总结。根据全段的主要介绍对象是“诗歌”,而不是“两难的境地”,故选④。第三空结合语段最后一句话强调“诗意”,故选⑤。

6.把下面的长句改写成几个较短的句子。可以改变语序、增删词语,但不得改变原意。

在歌德遗留下的一部分手稿中,人们发现了这本记载着这位一生爱自然、爱真理的漂泊者,靠着自学和个人奋斗而成为一代思想巨子的传奇式人物那些“充满于每日孤独散步中迷人的沉思默想”的、并不十分厚的集子《一个孤独的散步者的遐想》。

答:

答案 歌德是一位一生爱自然、爱真理的漂泊者。他靠着自学和个人奋斗而成为一代思想巨子。他是一个传奇式人物。在他遗留下的一部分手稿中,人们发现了这本记载着那些“充满于每日孤独散步中迷人的沉思默想”的《一个孤独的散步者的遐想》。这本集子并不十分厚。

7.下面是一则征召启事,存在着四处语病,请找出并做修改。

征召启事

说起《草叶集》,对同学们一定不会陌生,它的作者是美国著名诗人惠特曼,他一生共写了大约300多首诗,创造了诗歌的自由体。本小组拟将惠特曼的诗作为研究重点,以学习诗歌写作,陶冶性情,放飞心灵。

诚邀热爱诗歌并对惠特曼有所了解的同学加盟参加。

请于本月20日前,将自荐信投入图书馆大厅里的“惠特曼研究”信箱。

惠特曼研究小组

×年×月×日

答:

答案 (1)“说起《草叶集》,对同学们一定不会陌生”,应删去“对”。(2)“他一生共写了大约300多首诗”,应删去“大约”或“多”。(3)“以学习诗歌写作,陶冶性情,放飞心灵”,应在“放飞心灵”后加“为目的(目标)”。(4)“加盟参加”,应删去“加盟”或“参加”。

8.筛选下面一段材料中的主要信息,将其概括成一句话,不超过50个字。

诗歌是什么?它是散文的语言无法转述的部分。那么,试图解释它,肯定是一种主动寻求困境的行为!何况我们要鉴赏的这些“探索诗”又大都是不易读懂的现代倾向的诗呢?从这个意义上说,这种“鉴赏”是专业评论家和智慧的一般读者一道完成的。大家的意见相同相近或相悖,都具有同样的意义。“每一个读者就是另一首诗”(帕斯语),每一种全新的进入都是一种有价值的探索。这种永无止境的多元态势,这种对诗歌审美空间的不断“发现”,本身就是“探索诗”所最为需要的阅读态度。

答:

答案 (示例)“探索诗”的鉴赏是很困难的,需要各方读者共同参与,永无止境地“发现”它多元的审美空间。

Ⅱ 审美素养专练

一、阅读下面这首诗,然后回答问题。

漫游者的夜歌

歌 德

一切峰顶的上空

静寂,

一切的树梢中

你几乎察觉不到

一些声气;

鸟儿们静默在林里。

且等候,你也快要

去休息。

1.下列对本诗相关内容的理解,不正确的一项是( )

A.诗歌通过对“峰顶的上空”“树梢”“鸟儿们”等意象的描写,营造出一片“安静”,特别是“一切”一词的使用,给人带来一种超越感,使读者也产生了为大自然的寂静所融化的感觉。

B.诗人先从峰顶之上的天空写起,给人一种宏大的空间感;继而写到树梢,则有一种细致入微的效果,也能够进一步烘托出大自然的安静。

C.柳宗元的“千山鸟飞绝,万径人踪灭。孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪”在空间构成上与这首诗歌相同。

D.因为诗歌是歌德描写自己一时一地的感受,所以它所传达出的是一种特殊经验,一般人很难体会得到。

答案 D

解析 “一般人很难体会得到”有误。

2.如何理解歌德诗中流露出的“宁静”?

答:

答案 歌德诗中的宁静,并不是死寂,而是“大音希声”“此时无声胜有声”的宁静。

二、阅读下面这首诗,然后回答问题。

啊,船长,我的船长哟![注]

惠特曼

啊,船长,我的船长哟!我们可怕的航程已经终了,

我们的船渡过了每一个难关,我们追求的锦标已经得到,

港口就在前面,我已经听见钟声,听见了人们的欢呼,

千万双眼睛在望着我们的船,它坚定,威严而且勇敢;

只是,啊!心哟!心哟!心哟!

啊,鲜红的血滴,

就在那甲板上,我的船长躺下了,

他已浑身冰凉,停止了呼吸。

啊,船长,我的船长哟!起来听听这钟声,

起来吧,——旌旗正为你招展,——号角为你长鸣,

为你,人们准备了无数的花束和花环,——为你,人群挤满了海岸,

为你,这晃动着的群众在欢呼,转动着他们殷切的脸面;

这里,船长,亲爱的父亲哟!

让你的头枕着我的手臂吧!

在甲板上,这真是一场梦——

你已浑身冰凉,停止了呼吸。

我的船长不回答我的话,他的嘴唇惨白而僵硬,

我的父亲,感觉不到我的手臂,他已没有脉搏,也没有了生命,

我们的船已经安全地下锚了,它的航程已经终了,

从可怕的旅程归来,这胜利的船,目的已经达到;

啊,欢呼吧,海岸,鸣响吧,钟声!

只是我以悲痛的步履,

漫步在甲板上,那里我的船长躺着,

他已浑身冰凉,停止了呼吸。

注 本诗是美国诗人惠特曼为悼念林肯而写下的著名诗篇。林肯是美国第16任总统,在任期内,他为维护国家统一,摧毁蓄奴制而领导了南北战争,解放了黑人奴隶。就在美国人民欢庆胜利的时刻,反动势力雇佣刺客杀害了他。

3.下列对本诗思想内容的理解,不正确的一项是( )

A.本诗是诗人惠特曼为悼念林肯总统而写的一首著名的哀悼诗,故本诗的基调是悲怆的。

B.在第一节中,诗人将林肯总统称为“我的船长”,流露出对他的敬仰之情。

C.在第二节中,诗人深情地喊出“船长,亲爱的父亲哟”,表现了诗人对林肯总统深厚的父子般的感情,也写出了人们对总统的拥护。

D.在第三节中,诗人描写了到达目的地时的欢呼声和鸣响的钟声,而这热烈的气氛也让诗人从悲痛中走了出来,正视林肯总统已去世的现实。

答案 D

解析 “而这热烈的气氛也让诗人从悲痛中走了出来,正视林肯总统已去世的现实”错。诗歌结尾“只是我以悲痛的步履,漫步在甲板上,那里我的船长躺着,他已浑身冰凉,停止了呼吸”,强调了这一事实令人难以置信,渲染了诗人的悲痛之情,而且是永远无法弥补的悲痛。

4.下列对本诗艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A.诗人多次使用呼告的手法,如“船长,我的船长哟”等,直接倾诉对林肯总统的感情,产生了强烈的抒情效果。

B.第一节中,沸腾的港口与“鲜红的血滴”“已浑身冰凉,停止了呼吸”形成了强烈的对比,表达了诗人对欢呼的人们的批判。

C.这首诗以对去世的林肯总统的崇敬、哀悼之情为线索,使诗歌浑然一体;长短句交替使用,富有节奏感,读起来朗朗上口。

D.诗人运用比喻手法,将美国比作一艘航船,将林肯总统比作船长,吟唱了一曲悲歌,塑造了一位伟大人物的形象。

答案 B

解析 “表达了诗人对欢呼的人们的批判”错。从诗中来看,沸腾的港口展现的是欢庆胜利的场面,通过侧面描述人民群众对林肯的爱戴、敬仰之情,来赞颂林肯,“鲜红的血滴”“已浑身冰凉,停止了呼吸”是说在胜利来临的时候,林肯却牺牲了,这里表达的是诗人的极度悲伤之情。

5.全诗共三节,诗人在称呼“船长”时,在人称上发生了怎样的变化?表达了诗人怎样的感情?

答:

答案 (1)第一节中,诗人称呼“船长”时,使用的是第三人称“他”。而第二节中,称呼“船长”时,使用的是第二人称“你”。第三节中,对“船长”的称呼又用回第三人称“他”。

(2)第一节中,使用第三人称“他”,表达了诗人不得不接受船长已经去世这一事实的无奈、遗憾之情。第二节中,反复称呼“你”,似与船长直接对话,显得亲切自然,表现了由开始热切企盼船长醒来到后来逐渐接受他无法醒来这一事实的过程,是一个由满怀希望到陷入绝望的情感转变过程。第三节中,再次使用第三人称“他”,在表达诗人独自悲痛难抑的同时,也倾吐了其对船长的崇敬怀念之情。

6.本诗每一节的末尾都写“已浑身冰凉,停止了呼吸”,这是一种什么手法?起到了什么作用?

答:

答案 (1)“已浑身冰凉,停止了呼吸”,这是在描写伟人去世时的情景,每一节的末尾都这样写,使用的是间隔反复的手法。

(2)①在胜利到来之际,伟大的领袖却已逝去,人们无法接受这个事实,但又不得不接受这个事实,反复咏叹可以渲染并加强全诗的悲剧气氛。②表明诗人的情感是由浅入深,层层渐进的。③以诗人悲怆欲绝的情感构成诗歌的主旋律,使诗歌节奏具有回环往复的效果。

三、阅读下面两首诗,然后回答问题。

名 字

特朗斯特罗姆

我开着车,睡意袭来,停在路边一棵树下。

蜷缩在后座,很快睡着了。多久?数小时。黑暗降临。

突然惊醒,不知道我是谁。完全清醒,却不知我是何人。

我在哪?我是谁?我只是在后座沉睡的那件东西,像布袋里的猫,惊慌失措。我是谁?

很久以后我才回过神来。我的名字回到我身边,像天使回到天空。

一把小号,在城堡的高墙外吹响《莱奥诺拉序曲》[注],拯救我的脚步,

沿着长长的楼梯奔来。我来了!是我!

我至死也忘不了那十五秒,那地狱般的虚无。几英尺外的公路上,

汽车飞奔而过,车灯大开。

注 《莱奥诺拉序曲》是贝多芬为歌剧《菲岱里奥》创作的序曲,曲子结尾号声响起,自由的光辉照在主人公身上,代表着剧中人物的解放。

我的名字对你有什么意义

普希金

我的名字对你有什么意义?

它会死去,

像大海拍击海堤,

发出的忧郁的汩汩涛声,

像密林中幽幽的夜声。

它会在纪念册的黄页上

留下暗淡的印痕,

就像用无人能懂的语言

在墓碑上刻下的花纹。

它有什么意义?

它早已被忘记。

在新的激烈的风浪里,

它不会给你的心灵

带来纯洁、温柔的回忆。

但是在你孤独、悲伤的日子,

请你悄悄地念一念我的名字,

并且说:有人在思念我,

在世间我活在一个人的心里。

(有删改)

7.下列对两首诗歌相关内容的理解,不正确的一项是( )

A.《名字》可分为“入睡”“睡醒”“回神”三个部分,生动形象地记述了一个特别短暂的生命体验,深刻地揭示了名字对于人的意义。

B.《名字》主要描写一个突然睡醒的人的心境,以名字连接“睡着的自己”和“睡醒的自己”,在这中间有十五秒地狱般的虚无,令“我”感到惊慌失措。

C.《我的名字对你有什么意义》一诗中,“有人在思念我,在世间我活在一个人的心里”一句意在表明,无论何时,“我”的名字对人都很重要。

D.《我的名字对你有什么意义》一诗中说“我”的名字“它会死去”“它会……留下暗淡的印痕”“它早已被忘记”,都在说明平时“我”的名字对“你”没有什么意义。

答案 C

解析 “意在表明,无论何时,‘我’的名字对人都很重要”错。细读诗歌不难发现,诗歌上文说“在你孤独、悲伤的日子,请你悄悄地念一念我的名字”,其含意是只有在对方“孤独、悲伤的日子”里,“我”的名字才会给人带来安慰,才显得对人重要。

8.下列对两首诗歌艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A.《名字》一诗笔墨极为自然,具有生活化的特点,表达多用短句,简洁有力,生动凝练。

B.《名字》中,诗人将自己比喻成“沉睡的那件东西”和“布袋里的猫”,直接抒发了自己在失去名字的那十五秒内的感受。

C.《名字》中,“一把小号,……我来了!是我!”这一段仿佛音乐剧般“上演”了“我”的心路历程,让喜悦之情得以升华。

D.《我的名字对你有什么意义》中,“它会死去,像大海拍击海堤,发出的忧郁的汩汩涛声”运用拟人的修辞手法,形象地说明了名字的意义会随着人的逝去而消失。

答案 B

解析 “直接抒发了自己在失去名字的那十五秒内的感受”错。诗人将自己比喻成“沉睡的那件东西”和“布袋里的猫”等客体,间接地表达了“我”失去名字时的惊慌失措。

9.结合这两首诗歌,谈谈你对“名字”意义的理解。

答:

答案 ①对自己来说,名字是一种身份认同。它的存在相当于在抚慰人类的一个永恒的追问:我是谁?但一个人的名字也会被忘记,自己一旦忘记名字,就会变成一个与自我无关的客体,就会生出恐惧。就如《名字》里“那十五秒”对于“我”而言是地狱般的虚无。

②对他人来说,“我”的名字就是一个符号,或是一道暗淡的印痕,就像《我的名字对你有什么意义》中说的,不会给人“带来纯洁、温柔的回忆”,最多在他人“孤独、悲伤的日子”给他人带来些许的心灵安慰。

10.《名字》中谈到“我的名字回到我身边,像天使回到天空”,如果整首诗在这里停止,一个受惊的过程已经得到诗意的书写。作者为什么还要写下面的内容?

答:

答案 (1)内容上:①引入《莱奥诺拉序曲》,丰富了诗篇的内容,升华了诗人的喜悦之情。②“我至死也忘不了那十五秒,那地狱般的虚无”,再次强调了失去名字带给诗人的恐惧感之强烈。③整件事情发生在行车路上,上文仿佛是一个疲倦之人停下了行车的脚步,而“汽车飞奔而过,车灯大开”,表明初醒的“我”,即将重新投入生活的世界。

(2)结构上:①重新拥有名字时的喜悦与失去名字时的恐慌形成对比,突出强调了名字对于诗人的重要意义。②结尾再次回到路上,前后呼应,结构完整。