高中语文部编版选择性必修上册 第二单元 学段一 6《老子》四章 学案(word版含答案)

文档属性

| 名称 | 高中语文部编版选择性必修上册 第二单元 学段一 6《老子》四章 学案(word版含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 363.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-02-08 17:39:35 | ||

图片预览

文档简介

第6课

(1)《老子》四章

一、诵读理解,疏通文意

1.

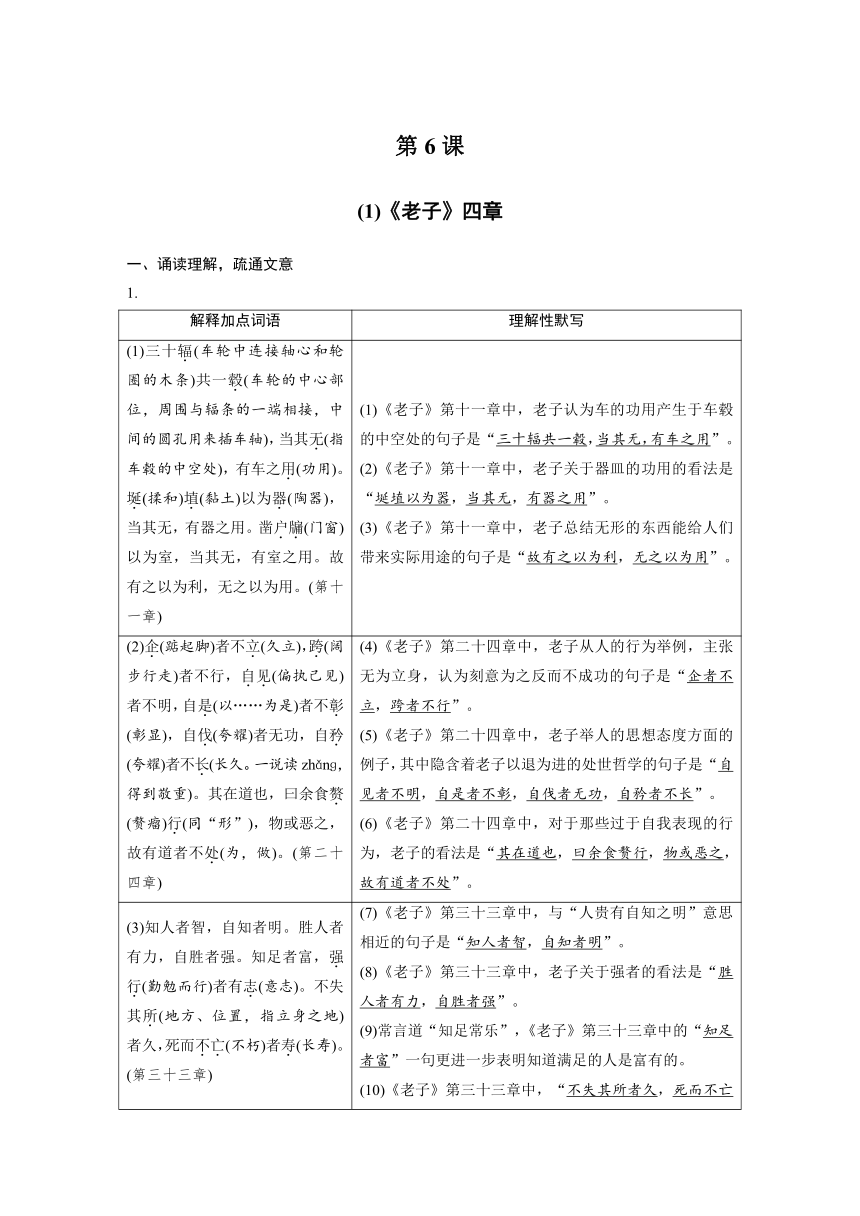

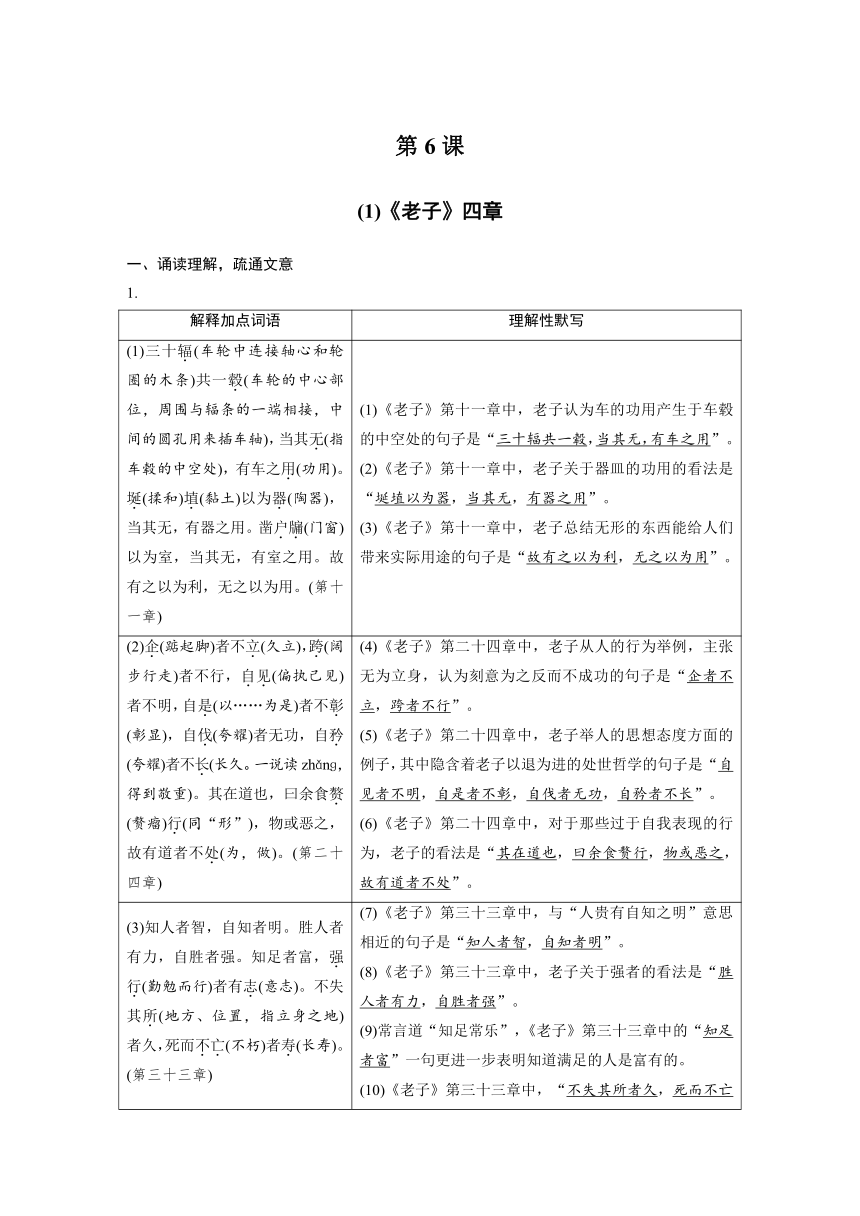

解释加点词语 理解性默写

(1)三十辐(车轮中连接轴心和轮圈的木条)共一毂(车轮的中心部位,周围与辐条的一端相接,中间的圆孔用来插车轴),当其无(指车毂的中空处),有车之用(功用)。埏(揉和)埴(黏土)以为器(陶器),当其无,有器之用。凿户牖(门窗)以为室,当其无,有室之用。故有之以为利,无之以为用。(第十一章) (1)《老子》第十一章中,老子认为车的功用产生于车毂的中空处的句子是“三十辐共一毂,当其无,有车之用”。 (2)《老子》第十一章中,老子关于器皿的功用的看法是“埏埴以为器,当其无,有器之用”。 (3)《老子》第十一章中,老子总结无形的东西能给人们带来实际用途的句子是“故有之以为利,无之以为用”。

(2)企(踮起脚)者不立(久立),跨(阔步行走)者不行,自见(偏执己见)者不明,自是(以……为是)者不彰(彰显),自伐(夸耀)者无功,自矜(夸耀)者不长(长久。一说读zhǎnɡ,得到敬重)。其在道也,曰余食赘(赘瘤)行(同“形”),物或恶之,故有道者不处(为,做)。(第二十四章) (4)《老子》第二十四章中,老子从人的行为举例,主张无为立身,认为刻意为之反而不成功的句子是“企者不立,跨者不行”。 (5)《老子》第二十四章中,老子举人的思想态度方面的例子,其中隐含着老子以退为进的处世哲学的句子是“自见者不明,自是者不彰,自伐者无功,自矜者不长”。 (6)《老子》第二十四章中,对于那些过于自我表现的行为,老子的看法是“其在道也,曰余食赘行,物或恶之,故有道者不处”。

(3)知人者智,自知者明。胜人者有力,自胜者强。知足者富,强行(勤勉而行)者有志(意志)。不失其所(地方、位置,指立身之地)者久,死而不亡(不朽)者寿(长寿)。(第三十三章) (7)《老子》第三十三章中,与“人贵有自知之明”意思相近的句子是“知人者智,自知者明”。 (8)《老子》第三十三章中,老子关于强者的看法是“胜人者有力,自胜者强”。 (9)常言道“知足常乐”,《老子》第三十三章中的“知足者富”一句更进一步表明知道满足的人是富有的。 (10)《老子》第三十三章中,“不失其所者久,死而不亡者寿”两句表明人的肉体生命是短暂的,但人的精神可以永垂千古,那才是真正的长寿。

(4)其(代指后面动词所涉及的对象)安(安稳)易持(持守),其未兆(显露迹象)易谋(解决),其脆(脆弱)易泮(同“判”,分离),其微(细微)易散(散失)。为之于未有,治之于未乱。合抱之木,生于毫末(毫毛的末端。比喻极其细微的事物);九层之台,起于累(同“蔂”,土筐)土;千里之行,始于足下。为者败之,执者失之。是以圣人无为,故无败;无执,故无失。民之从事,常于几(接近)成而败之。慎终如始,则无败事。是以圣人欲(以……为欲)不欲,不贵难得之货,学(以……为学)不学,复(弥补,补救)众人之所过,以辅万物之自然而不敢为。(第六十四章) (11)对于事物的发展变化规律,老子认为“其安易持,其未兆易谋,其脆易泮,其微易散”,意思是事物还处在萌芽状态的时候,比较容易处理。 (12)《老子》第六十四章中,老子认为解决问题应在没有发生时就提前制止,防患于未然的句子是“为之于未有,治之于未乱”。 (13)事物的发展是从基础开始的,无论多大的功业都要从基础做起,对此,老子有过生动的比喻:“合抱之木,生于毫末;九层之台,起于累土;千里之行,始于足下。” (14)有所作为是值得提倡的,但是如果超过了必要的限度,过于偏执,反而会失败,因而老子说:“为者败之,执者失之。” (15)普通人常在接近成功的时候失败,《老子》第六十四章中给出建议“慎终如始,则无败事”,告诫人们,要不忘初心,不改始终,不到最后的胜利,决不松懈。 (16)人们都执着于自己的欲望而对其他事物造成伤害,过分信赖他们学到的知识而曲解了真理,圣人的做法是“(是以)圣人欲不欲,不贵难得之货,学不学,复众人之所过”。

二、语言积累与探究

2.翻译下列句子。

(1)故有之以为利,无之以为用。

译文:________________________________________________________________________

答案 所以,有了它们(车子、器皿、屋室)给人带来便利,但恰恰依靠“无”才使它们发挥了作用。(要点:准确译出“有”与“无”的关系,不能译为无内容硬联系的并列句子)

(2)为之于未有,治之于未乱。

译文:________________________________________________________________________

答案 要在事情还没有出现问题的时候把它做好,要在混乱还没有产生的时候把它治理好。(要点:未有、未乱)

3.第六十四章中,“为”字出现频率较高。这些“为”包含着哪两种含义?

答:________________________________________________________________________

答案 第一种:做,做好。如“为之于未有”。

第二种:强力地去做,即不顺应自然规律而硬做。如“为者败之”“是以圣人无为”“以辅万物之自然而不敢为”。

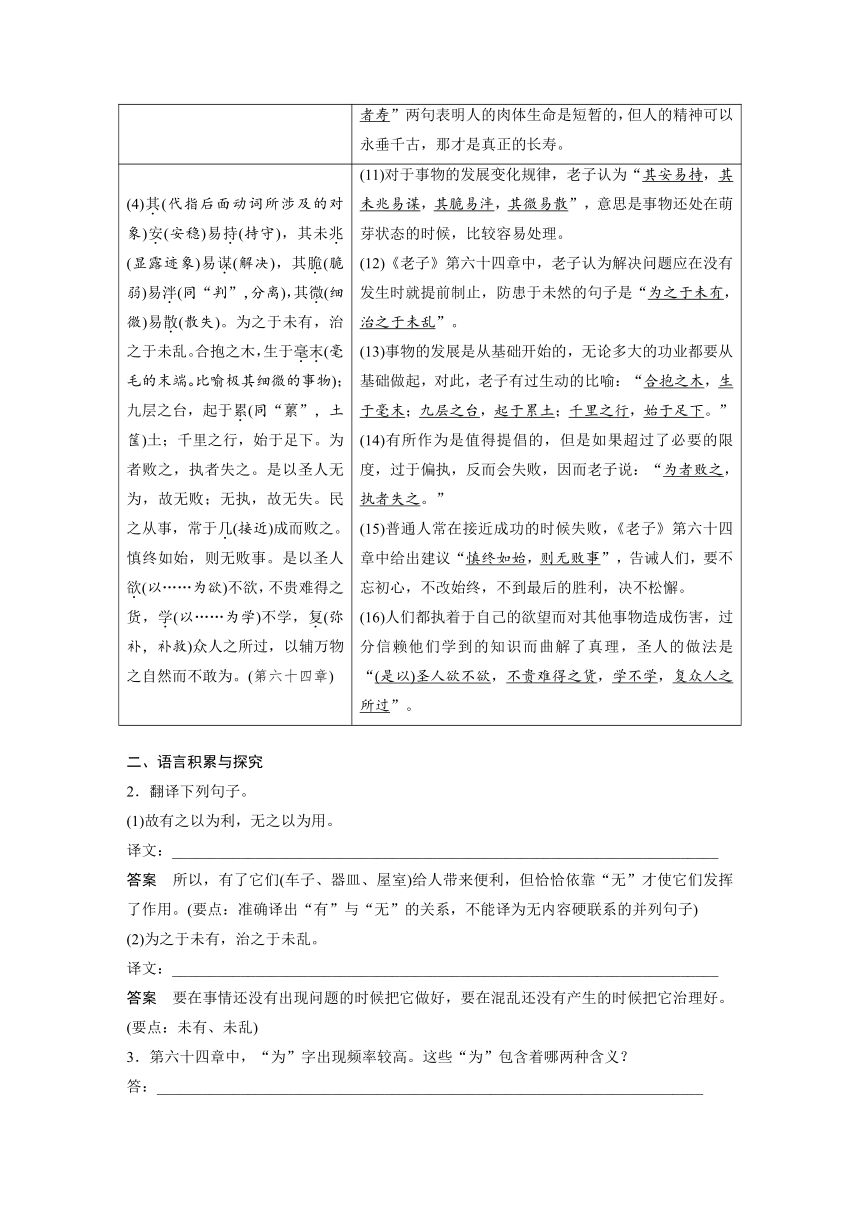

三、导图引路,概览全文

4.《〈老子〉四章》围绕论道、修身、治国展开哲理思辨,行文冷静、深刻,极富辩证色彩。请结合课文内容补写下面的结构导图。

《老子》四章

答案 (1)自见、自是、自伐、自矜 (2)自知、自胜、知足、强行、不失其所 (3)为之于未有,治之于未乱,慎终如始

四、深入文本,重点突破

5.第十一章用了三个形象的比喻来说明“有之以为利”,实际上是“无之以为用”,其中蕴含着“有”和“无”怎样的关系?

答:________________________________________________________________________

答案 “有”与“无”对立而统一,相互依存,相互作用,“有之以为利,无之以为用”,“有”作为实体,“无”作为利用,犹如有了车毂中间的空间,才有车轮平稳的转动;有了器皿中间的空间,才能盛水,盛食物;有了门窗四壁的空间,才具备房屋的作用。因此,“天下万物生于有,有生于无”。

6.怎样理解第二十四章中“自见者不明,自是者不彰”的含意?

答:________________________________________________________________________

答案 “自见者不明,自是者不彰”是说偏执己见的人反而不能明察,自以为是的人反而不能明辨是非。因为“自见”“自是”都是认为自己是对的,别人是错的,他们只关注自我,只依赖自我,所以就会局限于自己狭隘的小范围和狭隘的主观意识,导致他们不能明白真相,常被假象蒙蔽,使真相得不到彰明。

7.如何理解第三十三章中的“知人”“知足”“强行”?

答:________________________________________________________________________

答案 (1)老子认为,个人品行修养,重在修身。对外的“知人”“胜人”固然可贵,对内的“自知”“自胜”更为重要,更符合大道。

“知人者智,自知者明”是让我们不但要向外探求,了解他人,更要多和自己对话,了解自己。了解自己内心真正的需求与热爱,人生才有方向;看清自己的优点和缺点,才能给人生以合理的定位。

“胜人者有力,自胜者强”是说一个人最难战胜的是自己。一个能够战胜自己、超越自我的人,才是真正的强者。

(2)“知足者富”是说财富没有边界,一味地追逐财富,永不“知足”,就永远不会满足。懂得“知足”,才是一种真正的富足。

(3)“强行者有志”讲的是,唯有心怀大志者,方能坚持不懈。一个人的志向越远大,越强烈,就越能够坚持下去。反之,志向越弱,行动越不能持久。

8.第六十四章阐释了什么道理?是怎样论证的?

答:________________________________________________________________________

答案 (1)防微杜渐,防患于未然。

(2)本章首先指出事物在“安”“未兆”“脆”“微”的阶段容易处理的四种情况,由此提出做事就要“为之于未有,治之于未乱”;其次列举三个事物由小而大、由近至远的事例,提出做事就要“慎终如始”,心意不可松懈,一点一滴去完成,这样才能“无败事”;最后,老子又重申“自然无为”。

具体来说,老子首先指出“持于安,谋于未兆,泮于脆,散于微”的四种现象,是为了提出“为之于未有,治之于未乱”的方法。这就是说,见事相之未显,睹事理之微茫,即治之于事物将动未作之际,这样既可用力优省,又可避患蔓延。反之,若等事相已显而为之,则欲其成而反败;等事态已乱而治之,则欲其平而反乱。

9.第六十四章中有“合抱之木……始于足下”,《荀子·劝学》中有“积土成山……无以成江海”,这两段话包含着怎样共同的自然之理?从同一自然之理出发,老子和荀子有着怎样不同的社会人生认识?

答:________________________________________________________________________

答案 (1)共同之理:任何大的事物总是由小的东西发展起来的,都有一个由小到大的渐进过程。

(2)不同认识:老子认为人们做事情,要对在这个过程中凡有可能发生祸患的环节给予特别注意,杜绝它的出现;同时,要尊重事物发生发展的规律,不可过于人为干预,以强力为之。荀子则认为人们应该积极进取,坚持不懈,才能取得成功。

附:助读资源

1.(1)老子简介

老子,相传姓李名耳,字聃,一字伯阳,或曰谥伯阳。华夏族,楚国苦县厉乡曲仁里人,约生活于公元前571年至前471年。是我国古代伟大的哲学家和思想家,道家学派创始人,被唐朝帝王追认为李姓始祖。被奉为世界文化名人,世界百位历史名人之一。有《道德经》(又称《老子》)存世。其作品的精华是朴素的辩证法,主张无为而治,其学说对中国哲学发展具有深刻影响。在道教中,老子被尊为道教始祖。老子与后世的庄子并称老庄。

(2)老子轶事

老子出关

周王朝越来越衰败了,老子决定出函谷关到西域去。关令(守关的官员)尹喜在城关望见关谷中有一团紫气从东飘移过来。关令尹喜修养与学识高深,他知道这是有圣人来了。不多时,就见到老子骑着青牛慢慢向关口行来。关令尹喜知道老子要远走了,就一定要让这位最杰出的思想家留下智慧,写下著作,作为放他出关的条件。老子沉思默想,遂以自己的生活体验和王朝兴衰成败、百姓安危祸福为鉴,溯其源,在简牍上写下五千余言,取名为“道德经”,上篇叫“道经”,下篇叫“德经”,又分成八十一章。据说,关令尹喜读后被深深地吸引了。他对老子说:“读了您的著作,我也不想当官了,我要跟您一起出走。”老子莞尔一笑,与关令尹喜飘然而去,不知所终。(据汉·刘向《列仙传》)

2.《老子》简介

《老子》又称《道德经》《五千言》《老子五千文》,是道家哲学思想的重要来源,被誉为“万经之王”。《道德经》分上下两篇,原文上篇《德经》、下篇《道经》不分章,后改为《道经》37章在前,第38章之后为《德经》,并分为81章。该书以哲学意义之“道德”为纲宗,主题思想为“道法自然”,论述了修身、治国、用兵、养生之道,而多以政治为旨归,乃所谓“内圣外王”之学,文意深奥,包含广博。

《道德经》句式整齐,大致押韵,为诗歌体之经文。读之朗朗上口,易于诵记,体现了中国文字的音韵之美。语言非常讲究艺术性,运用了多种修辞方式,使词句准确、鲜明、生动,富有说理性和感染力。

3.写作背景

老子生于春秋时期,当时的环境是周朝式微,各诸侯为了争夺霸主地位,战争不断。严酷的动乱与变迁,让老子目睹民间疾苦,作为周朝的守藏史,他提出了治国安民的一系列主张。老子以自己的生活体验和王朝兴衰成败、百姓安危祸福为鉴,溯其源,著上、下两篇,共五千言,即《道德经》。

4.名家评点

(1)老子之书,上之可以明道,中之可以治身,推之可以治人。

(2)《老子》救世之书也。故二章统言宗旨。此遂以太古之治,矫末世之弊。——[清]魏源

附:积累卡片

1.通假字

词语 例句 解析

行 曰余食赘行 同“形”,东西

泮 其脆易泮 同“判”,分离

累 起于累土 同“蔂”,土筐

2.古今异义词

词语 例句 解析(古今义)

不行 跨者不行 古义:走不稳。 今义:不可以,不被允许。

从事 民之从事 古义:做事。 今义:做,投身到(事业中去);(按某种办法)处理。

不明 自见者不明 古义:不能明察。 今义:不理解,不明白;不贤明;不明显。

几成 常于几成而败之 古义:接近(差不多)成功。 今义:相当于“多少分之一”。

3.多义实词

词语 例句 释义项(或用法)

共 三十辐共一毂 动词,聚集

和氏璧,天下所共传宝也 副词,共同、一道

旁开小窗,左右各四,共八扇 副词,总共

子路共之 动词,同“拱”,拱手

譬如北辰,居其所,而众星共之 动词,环绕

明 自见者不明 动词,明察,看得清楚

自知者明 形容词,聪明、圣明

大学之道,在明明德 前者,动词,彰明;后者,形容词,美好的

4.重点虚词

词语 例句 释义项(或用法)

之 当其无,有车之用 助词,的

物或恶之 代词,这些东西

民之从事 助词,用在主谓之间,取消句子独立性

复众人之所过 助词,用在主语和“所”字结构之间

5.词类活用

词语 例句 解析

欲 是以圣人欲不欲 名词的意动用法,以……为欲

寿 死而不亡者寿 名词作形容词,长寿

6.特殊句式

句式 例句 解析

判断句 死而不亡者寿 无标志判断句

状语后置句 为之于未有,治之于未乱 正常语序为“于未有为之,于未乱治之”

合抱之木,生于毫末 正常语序为“于毫末生”

九层之台,起于累土 正常语序为“于累土起”

千里之行,始于足下 正常语序为“于足下始”

宾语前置句 自胜者强 正常语序为“胜自者强”

自知者明 正常语序为“知自者明”

(2)五石之瓠

一、解释词语,疏通文意

1.

惠子谓庄子曰:“魏王贻(赠送)我大瓠(葫芦)之种,我树(种植)之成而实五石(能容得下五石的东西)。以盛水浆,其坚不能自举也。剖之以为(把……做成)瓢,则瓠落(宽大空廓的样子)无所容(容得下它的东西)。非不呺然(内中空虚而宽大的样子)大也,吾为其无用而掊(击破)之。”庄子曰:“夫子固拙于用大矣。宋人有善为不龟(同“皲”,皮肤冻裂)手之药者,世世以洴澼(漂洗)(同“纩”,丝绵絮)为事(职业)。客闻之,请买其方百金。聚族而谋之曰:‘我世世为洴澼,不过数金。今一朝而鬻(卖)技百金,请与之。’客得之,以说(同“悦”,取悦)吴王。越有难,吴王使之将(带兵)。冬,与越人水战,大败越人,裂地(割地)而封(封赏)之。能不龟手一(相同,一样)也,或(有人)以(凭借)封,或不免于洴澼,则所用之异也。今子有五石之瓠,何不虑(用绳结缀)以为大樽而浮乎(于,在)江湖,而忧其瓠落无所容?则夫子犹有蓬之心(比喻不通达的见识。蓬,一种草,弯曲不直)也夫!”

二、语言积累与探究

2.探析下列句中“以为”“以……为”的用法,并分类梳理。

①老臣窃以为媪之爱燕后贤于长安君。(《触龙说赵太后》)

②必以长安君为质,兵乃出。(《触龙说赵太后》)

③然后以六合为家,崤函为宫。(《过秦论》)

④收天下之兵,聚之咸阳,销锋镝,铸以为金人十二,以弱天下之民。(《过秦论》)

⑤若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困。(《烛之武退秦师》)

⑥剖之以为瓢,则瓠落无所容。(《五石之瓠》)

⑦世世以洴澼为事。(《五石之瓠》)

⑧何不虑以为大樽而浮乎江湖,而忧其瓠落无所容?(《五石之瓠》)

答:________________________________________________________________________

答案 “以为”有“认为”(①)、“把……作为”(④⑤⑥⑧)的意思;“以……为”即“把……作为”(②③⑦)。

3.翻译下列句子。

(1)夫子固拙于用大矣。

译文:________________________________________________________________________

答案 先生的确不善于使用大的东西。(要点:固、拙、大)

(2)宋人有善为不龟手之药者。

译文:________________________________________________________________________

答案 宋国有一个擅长配制防止手冻裂的药物的人。(要点:龟,定语后置句)

(3)能不龟手一也,或以封,或不免于洴澼,则所用之异也。

译文:________________________________________________________________________

答案 同样是能够使手不冻裂的药物,有人凭借它得到封地,有人拥有它却摆脱不了漂洗丝绵絮的苦差,就因为对药方的使用不同。(要点:一、或、以)

三、导图引路,概览全文

4.《五石之瓠》借一大、一小两个故事展开说理,突显了小大之辩、“无用”之大用。请结合课文内容补写下面的结构导图。

答案 ①讽庄子学说大而无用 ②讽惠子固陋 ③无用之用方为大用

四、重点理解,比较异同

5.文章是怎样通过“大瓠”与“不龟手之药”之用的对话阐述“无用”和“有用”的观点的?

答:________________________________________________________________________

答案 首先,惠子对庄子发起“大瓠无用而掊之”的诘问,庄子回以“不龟手之药”的故事作为启发。然后,庄子告诉惠子怎样“巧用”这个“五石之瓠”,建议他可以把这个大葫芦当作腰舟系在身上,用来浮游于江湖之上,这正是一种自由自在的“逍遥游”境界。由此可见,“无用”是“大瓠”的外在价值,而“有用”是事物的内在价值,“无用”很可能有大用。从“逍遥游”的角度来说,人应该注重内在的生命价值和自我价值,巧用“无用之用”来实现自我价值。

6.某学习小组学习《五石之瓠》,得出了以下结论,请找出理解不当之处并进行修改。

惠子举“大瓠之种”的例子讽刺庄子的理论大而无当,无实际用途。庄子用“不龟手之药”的例子阐明同一个事物有小用也有大用,但是常人只看到小用并以用小的方式来用大,从而批判惠子不能审时度势。他们的辩论,实际上是关于“小与大”的辩论,庄子的语言雄辩精辟,最终惠子接受了庄子的观点。

答:________________________________________________________________________

答案 “从而批判惠子不能审时度势”错,应是“批判惠子不善于用大”;最终惠子是否认同了庄子的观点,文章没有提及。

7.下图是某画家创作的《大瓠图》,画中庄子和惠子的形象是否契合文章所刻画的人物形象?请作出判断,并简述理由。

答:________________________________________________________________________

答案 (示例一)契合。图中的庄子神采飞扬,飞度非凡,与文中庄子放旷豁达的形象相合;图中的惠子手持斧头,在庄子的精辟言论前畏缩退让,与文中惠子境界狭窄的形象契合。

(示例二)不完全符合。庄子形象基本符合。惠子曾经做过梁惠王的相,有雄才大略,和庄子的辩论也难言胜负。图中刻意表现了惠子畏缩退让的形象。

8.《老子》《庄子》中的思想常有突破俗见之处,学习本课,请举例说明这些篇章中有哪些突破常规的认识。

答:________________________________________________________________________

答案 (1)一般人只注意实有的东西及其作用而忽略了虚空的东西及其作用;老子却能发现实“有”的东西之所以实用,是因为“无”形的东西产生很大的作用。

(2)一般人更关注了解别人,超越对手;老子却强调“自知者明”“自胜者强”,认为认识自己、战胜自我才是最聪明、最难能可贵的。

(3)再说庄子,常人关注的是外物对自己的实用价值;庄子却能祛除功利心,顺应外物的自然性,思考其存在意义。所以,惠子认为“大瓠”无用,而庄子却能顺“大瓠”之大而以之浮游江湖。

9.结合两篇课文,试分析《老子》和《庄子》不同的论说风格和语言韵味。

答:________________________________________________________________________

答案 (1)论说风格:《老子》说理冷静,善于汲取俗世经验,具有辩证色彩,比如作者连举生活中的三个例子,用车毂、陶器和房屋说明世间万物无不存在“有”和“无”的对立统一;它们相互依存,相互作用。《庄子》汪洋恣肆,善用寓言,婉曲达意。文中庄子借“不龟手之药”的寓言故事,来反驳惠子认为“五石之瓠”无用的观点,表意鲜明。

(2)语言韵味:《老子》语言简约、表意深刻、表达严谨,具有独特的魅力。使用比喻、排比、对比等修辞手法,使文章说理层层推进,气势如虹。《庄子》中人物的语言描写具有鲜明的个性色彩。如文中庄子批评惠子“拙于用大”“夫子犹有蓬之心也夫”,其中“拙”“蓬之心”既表明了自己的态度,又突显了人物的个性特征。

附:助读资源

1.庄子轶事

(一)庄子拒相

楚威王闻庄周贤,使使厚币迎之,许以为相。庄周笑谓楚使者曰:“千金,重利;卿相,尊位也。子独不见郊祭之牺牛乎?养食之数岁,衣以文绣,以入大庙。当是之时,虽欲为孤豚,岂可得乎?子亟去,无污我。我宁游戏污渎之中自快,无为有国者所羁。终身不仕,以快吾志焉。”(选自汉·司马迁《史记·老庄申韩列传》)

(二)庄子送葬

庄子送葬,过惠子之墓,顾谓从者曰:“郢人垩慢其鼻端,若蝇翼,使匠石斫之。匠石运斤成风,听而斫之,尽垩而鼻不伤,郢人立不失容。宋元君闻之,召匠石曰:‘尝试为寡人为之。’匠石曰:‘臣则尝能斫之。虽然,臣之质死久矣!’自夫子之死也,吾无以为质矣,吾无与言之矣!”(选自庄子《庄子·徐无鬼》)

2.《庄子》简介

《庄子》又名《南华经》,是战国中期庄子及其后学所著道家经文。到了汉代以后,尊庄子为南华真人,因此《庄子》亦称《南华经》。其书与《老子》《周易》合称“三玄”。《庄子》书分内、外、杂篇,原有五十二篇,乃由战国中晚期逐步流传、揉杂、附益,至西汉大致成形,然而当时流传版本,今已失传。目前所传三十三篇,已经郭象整理,篇目章节与汉代亦有不同。内篇大体可代表战国时期庄子思想核心,而外、杂篇发展则纵横百余年,参杂黄老、庄子后学形成复杂的体系。

3.写作背景

庄周生活的年代,正是我国古代社会大变革、大动荡的时代,其时周王朝名存实亡,各诸侯国之间的战争愈演愈烈。孟子所说的“争地以战,杀人盈野;争城以战,杀人盈城”(《孟子·离娄上》)就是当时社会现实的真实写照。庄周对当时“窃钩者诛,窃国者为诸侯”的社会现实及统治者深为不满,时时进行尖锐的批判,发出沉痛的抗议。“王公大人不能器之”的现实处境使他无力改变现状一展抱负,但他心有不甘,所以只好在幻想的天地里翱翔,在绝对的自由境界里寻求解脱。正是在这种情况下,他写出了苦闷心灵的追求之歌——《逍遥游》。

4.名家评点

(1)蓬者,短不畅,曲士之谓。——[清]王先谦《庄子集解》引向秀语

(2)惠子所以起此大瓠之譬,以讥庄子之书,虽复词旨恢弘,而不切机务,故致此词而更相激发者也。——[唐]成玄英《庄子注疏》

(3)言惠施以有用为无用,不得用之道也。——[清]王先谦《庄子集解》

附:积累卡片

1.通假字

词语 例句 解析

龟 宋人有善为不龟手之药者 同“皲”,皮肤冻裂

世世以洴澼为事 同“纩”,丝绵絮

说 以说吴王 同“悦”,取悦

2.重点虚词

词语 例句 释义项(或用法)

以 以盛水浆 介词,用

剖之以为瓢 介词,把

或以封 介词,凭借

3.词类活用

词语 例句 解析

坚 其坚不能自举也 形容词作名词,硬度

4.特殊句式

句式 例句 解析

省略句 剖之以为瓢 “以”后面省略代词“之”

省略句、状语后置句 请买其方百金 “方”后面省略介词“以”,正常语序为“(以)百金买其方”

定语后置句 宋人有善为不龟手之药者 “有……者”是定语后置的标志

(1)《老子》四章

一、诵读理解,疏通文意

1.

解释加点词语 理解性默写

(1)三十辐(车轮中连接轴心和轮圈的木条)共一毂(车轮的中心部位,周围与辐条的一端相接,中间的圆孔用来插车轴),当其无(指车毂的中空处),有车之用(功用)。埏(揉和)埴(黏土)以为器(陶器),当其无,有器之用。凿户牖(门窗)以为室,当其无,有室之用。故有之以为利,无之以为用。(第十一章) (1)《老子》第十一章中,老子认为车的功用产生于车毂的中空处的句子是“三十辐共一毂,当其无,有车之用”。 (2)《老子》第十一章中,老子关于器皿的功用的看法是“埏埴以为器,当其无,有器之用”。 (3)《老子》第十一章中,老子总结无形的东西能给人们带来实际用途的句子是“故有之以为利,无之以为用”。

(2)企(踮起脚)者不立(久立),跨(阔步行走)者不行,自见(偏执己见)者不明,自是(以……为是)者不彰(彰显),自伐(夸耀)者无功,自矜(夸耀)者不长(长久。一说读zhǎnɡ,得到敬重)。其在道也,曰余食赘(赘瘤)行(同“形”),物或恶之,故有道者不处(为,做)。(第二十四章) (4)《老子》第二十四章中,老子从人的行为举例,主张无为立身,认为刻意为之反而不成功的句子是“企者不立,跨者不行”。 (5)《老子》第二十四章中,老子举人的思想态度方面的例子,其中隐含着老子以退为进的处世哲学的句子是“自见者不明,自是者不彰,自伐者无功,自矜者不长”。 (6)《老子》第二十四章中,对于那些过于自我表现的行为,老子的看法是“其在道也,曰余食赘行,物或恶之,故有道者不处”。

(3)知人者智,自知者明。胜人者有力,自胜者强。知足者富,强行(勤勉而行)者有志(意志)。不失其所(地方、位置,指立身之地)者久,死而不亡(不朽)者寿(长寿)。(第三十三章) (7)《老子》第三十三章中,与“人贵有自知之明”意思相近的句子是“知人者智,自知者明”。 (8)《老子》第三十三章中,老子关于强者的看法是“胜人者有力,自胜者强”。 (9)常言道“知足常乐”,《老子》第三十三章中的“知足者富”一句更进一步表明知道满足的人是富有的。 (10)《老子》第三十三章中,“不失其所者久,死而不亡者寿”两句表明人的肉体生命是短暂的,但人的精神可以永垂千古,那才是真正的长寿。

(4)其(代指后面动词所涉及的对象)安(安稳)易持(持守),其未兆(显露迹象)易谋(解决),其脆(脆弱)易泮(同“判”,分离),其微(细微)易散(散失)。为之于未有,治之于未乱。合抱之木,生于毫末(毫毛的末端。比喻极其细微的事物);九层之台,起于累(同“蔂”,土筐)土;千里之行,始于足下。为者败之,执者失之。是以圣人无为,故无败;无执,故无失。民之从事,常于几(接近)成而败之。慎终如始,则无败事。是以圣人欲(以……为欲)不欲,不贵难得之货,学(以……为学)不学,复(弥补,补救)众人之所过,以辅万物之自然而不敢为。(第六十四章) (11)对于事物的发展变化规律,老子认为“其安易持,其未兆易谋,其脆易泮,其微易散”,意思是事物还处在萌芽状态的时候,比较容易处理。 (12)《老子》第六十四章中,老子认为解决问题应在没有发生时就提前制止,防患于未然的句子是“为之于未有,治之于未乱”。 (13)事物的发展是从基础开始的,无论多大的功业都要从基础做起,对此,老子有过生动的比喻:“合抱之木,生于毫末;九层之台,起于累土;千里之行,始于足下。” (14)有所作为是值得提倡的,但是如果超过了必要的限度,过于偏执,反而会失败,因而老子说:“为者败之,执者失之。” (15)普通人常在接近成功的时候失败,《老子》第六十四章中给出建议“慎终如始,则无败事”,告诫人们,要不忘初心,不改始终,不到最后的胜利,决不松懈。 (16)人们都执着于自己的欲望而对其他事物造成伤害,过分信赖他们学到的知识而曲解了真理,圣人的做法是“(是以)圣人欲不欲,不贵难得之货,学不学,复众人之所过”。

二、语言积累与探究

2.翻译下列句子。

(1)故有之以为利,无之以为用。

译文:________________________________________________________________________

答案 所以,有了它们(车子、器皿、屋室)给人带来便利,但恰恰依靠“无”才使它们发挥了作用。(要点:准确译出“有”与“无”的关系,不能译为无内容硬联系的并列句子)

(2)为之于未有,治之于未乱。

译文:________________________________________________________________________

答案 要在事情还没有出现问题的时候把它做好,要在混乱还没有产生的时候把它治理好。(要点:未有、未乱)

3.第六十四章中,“为”字出现频率较高。这些“为”包含着哪两种含义?

答:________________________________________________________________________

答案 第一种:做,做好。如“为之于未有”。

第二种:强力地去做,即不顺应自然规律而硬做。如“为者败之”“是以圣人无为”“以辅万物之自然而不敢为”。

三、导图引路,概览全文

4.《〈老子〉四章》围绕论道、修身、治国展开哲理思辨,行文冷静、深刻,极富辩证色彩。请结合课文内容补写下面的结构导图。

《老子》四章

答案 (1)自见、自是、自伐、自矜 (2)自知、自胜、知足、强行、不失其所 (3)为之于未有,治之于未乱,慎终如始

四、深入文本,重点突破

5.第十一章用了三个形象的比喻来说明“有之以为利”,实际上是“无之以为用”,其中蕴含着“有”和“无”怎样的关系?

答:________________________________________________________________________

答案 “有”与“无”对立而统一,相互依存,相互作用,“有之以为利,无之以为用”,“有”作为实体,“无”作为利用,犹如有了车毂中间的空间,才有车轮平稳的转动;有了器皿中间的空间,才能盛水,盛食物;有了门窗四壁的空间,才具备房屋的作用。因此,“天下万物生于有,有生于无”。

6.怎样理解第二十四章中“自见者不明,自是者不彰”的含意?

答:________________________________________________________________________

答案 “自见者不明,自是者不彰”是说偏执己见的人反而不能明察,自以为是的人反而不能明辨是非。因为“自见”“自是”都是认为自己是对的,别人是错的,他们只关注自我,只依赖自我,所以就会局限于自己狭隘的小范围和狭隘的主观意识,导致他们不能明白真相,常被假象蒙蔽,使真相得不到彰明。

7.如何理解第三十三章中的“知人”“知足”“强行”?

答:________________________________________________________________________

答案 (1)老子认为,个人品行修养,重在修身。对外的“知人”“胜人”固然可贵,对内的“自知”“自胜”更为重要,更符合大道。

“知人者智,自知者明”是让我们不但要向外探求,了解他人,更要多和自己对话,了解自己。了解自己内心真正的需求与热爱,人生才有方向;看清自己的优点和缺点,才能给人生以合理的定位。

“胜人者有力,自胜者强”是说一个人最难战胜的是自己。一个能够战胜自己、超越自我的人,才是真正的强者。

(2)“知足者富”是说财富没有边界,一味地追逐财富,永不“知足”,就永远不会满足。懂得“知足”,才是一种真正的富足。

(3)“强行者有志”讲的是,唯有心怀大志者,方能坚持不懈。一个人的志向越远大,越强烈,就越能够坚持下去。反之,志向越弱,行动越不能持久。

8.第六十四章阐释了什么道理?是怎样论证的?

答:________________________________________________________________________

答案 (1)防微杜渐,防患于未然。

(2)本章首先指出事物在“安”“未兆”“脆”“微”的阶段容易处理的四种情况,由此提出做事就要“为之于未有,治之于未乱”;其次列举三个事物由小而大、由近至远的事例,提出做事就要“慎终如始”,心意不可松懈,一点一滴去完成,这样才能“无败事”;最后,老子又重申“自然无为”。

具体来说,老子首先指出“持于安,谋于未兆,泮于脆,散于微”的四种现象,是为了提出“为之于未有,治之于未乱”的方法。这就是说,见事相之未显,睹事理之微茫,即治之于事物将动未作之际,这样既可用力优省,又可避患蔓延。反之,若等事相已显而为之,则欲其成而反败;等事态已乱而治之,则欲其平而反乱。

9.第六十四章中有“合抱之木……始于足下”,《荀子·劝学》中有“积土成山……无以成江海”,这两段话包含着怎样共同的自然之理?从同一自然之理出发,老子和荀子有着怎样不同的社会人生认识?

答:________________________________________________________________________

答案 (1)共同之理:任何大的事物总是由小的东西发展起来的,都有一个由小到大的渐进过程。

(2)不同认识:老子认为人们做事情,要对在这个过程中凡有可能发生祸患的环节给予特别注意,杜绝它的出现;同时,要尊重事物发生发展的规律,不可过于人为干预,以强力为之。荀子则认为人们应该积极进取,坚持不懈,才能取得成功。

附:助读资源

1.(1)老子简介

老子,相传姓李名耳,字聃,一字伯阳,或曰谥伯阳。华夏族,楚国苦县厉乡曲仁里人,约生活于公元前571年至前471年。是我国古代伟大的哲学家和思想家,道家学派创始人,被唐朝帝王追认为李姓始祖。被奉为世界文化名人,世界百位历史名人之一。有《道德经》(又称《老子》)存世。其作品的精华是朴素的辩证法,主张无为而治,其学说对中国哲学发展具有深刻影响。在道教中,老子被尊为道教始祖。老子与后世的庄子并称老庄。

(2)老子轶事

老子出关

周王朝越来越衰败了,老子决定出函谷关到西域去。关令(守关的官员)尹喜在城关望见关谷中有一团紫气从东飘移过来。关令尹喜修养与学识高深,他知道这是有圣人来了。不多时,就见到老子骑着青牛慢慢向关口行来。关令尹喜知道老子要远走了,就一定要让这位最杰出的思想家留下智慧,写下著作,作为放他出关的条件。老子沉思默想,遂以自己的生活体验和王朝兴衰成败、百姓安危祸福为鉴,溯其源,在简牍上写下五千余言,取名为“道德经”,上篇叫“道经”,下篇叫“德经”,又分成八十一章。据说,关令尹喜读后被深深地吸引了。他对老子说:“读了您的著作,我也不想当官了,我要跟您一起出走。”老子莞尔一笑,与关令尹喜飘然而去,不知所终。(据汉·刘向《列仙传》)

2.《老子》简介

《老子》又称《道德经》《五千言》《老子五千文》,是道家哲学思想的重要来源,被誉为“万经之王”。《道德经》分上下两篇,原文上篇《德经》、下篇《道经》不分章,后改为《道经》37章在前,第38章之后为《德经》,并分为81章。该书以哲学意义之“道德”为纲宗,主题思想为“道法自然”,论述了修身、治国、用兵、养生之道,而多以政治为旨归,乃所谓“内圣外王”之学,文意深奥,包含广博。

《道德经》句式整齐,大致押韵,为诗歌体之经文。读之朗朗上口,易于诵记,体现了中国文字的音韵之美。语言非常讲究艺术性,运用了多种修辞方式,使词句准确、鲜明、生动,富有说理性和感染力。

3.写作背景

老子生于春秋时期,当时的环境是周朝式微,各诸侯为了争夺霸主地位,战争不断。严酷的动乱与变迁,让老子目睹民间疾苦,作为周朝的守藏史,他提出了治国安民的一系列主张。老子以自己的生活体验和王朝兴衰成败、百姓安危祸福为鉴,溯其源,著上、下两篇,共五千言,即《道德经》。

4.名家评点

(1)老子之书,上之可以明道,中之可以治身,推之可以治人。

(2)《老子》救世之书也。故二章统言宗旨。此遂以太古之治,矫末世之弊。——[清]魏源

附:积累卡片

1.通假字

词语 例句 解析

行 曰余食赘行 同“形”,东西

泮 其脆易泮 同“判”,分离

累 起于累土 同“蔂”,土筐

2.古今异义词

词语 例句 解析(古今义)

不行 跨者不行 古义:走不稳。 今义:不可以,不被允许。

从事 民之从事 古义:做事。 今义:做,投身到(事业中去);(按某种办法)处理。

不明 自见者不明 古义:不能明察。 今义:不理解,不明白;不贤明;不明显。

几成 常于几成而败之 古义:接近(差不多)成功。 今义:相当于“多少分之一”。

3.多义实词

词语 例句 释义项(或用法)

共 三十辐共一毂 动词,聚集

和氏璧,天下所共传宝也 副词,共同、一道

旁开小窗,左右各四,共八扇 副词,总共

子路共之 动词,同“拱”,拱手

譬如北辰,居其所,而众星共之 动词,环绕

明 自见者不明 动词,明察,看得清楚

自知者明 形容词,聪明、圣明

大学之道,在明明德 前者,动词,彰明;后者,形容词,美好的

4.重点虚词

词语 例句 释义项(或用法)

之 当其无,有车之用 助词,的

物或恶之 代词,这些东西

民之从事 助词,用在主谓之间,取消句子独立性

复众人之所过 助词,用在主语和“所”字结构之间

5.词类活用

词语 例句 解析

欲 是以圣人欲不欲 名词的意动用法,以……为欲

寿 死而不亡者寿 名词作形容词,长寿

6.特殊句式

句式 例句 解析

判断句 死而不亡者寿 无标志判断句

状语后置句 为之于未有,治之于未乱 正常语序为“于未有为之,于未乱治之”

合抱之木,生于毫末 正常语序为“于毫末生”

九层之台,起于累土 正常语序为“于累土起”

千里之行,始于足下 正常语序为“于足下始”

宾语前置句 自胜者强 正常语序为“胜自者强”

自知者明 正常语序为“知自者明”

(2)五石之瓠

一、解释词语,疏通文意

1.

惠子谓庄子曰:“魏王贻(赠送)我大瓠(葫芦)之种,我树(种植)之成而实五石(能容得下五石的东西)。以盛水浆,其坚不能自举也。剖之以为(把……做成)瓢,则瓠落(宽大空廓的样子)无所容(容得下它的东西)。非不呺然(内中空虚而宽大的样子)大也,吾为其无用而掊(击破)之。”庄子曰:“夫子固拙于用大矣。宋人有善为不龟(同“皲”,皮肤冻裂)手之药者,世世以洴澼(漂洗)(同“纩”,丝绵絮)为事(职业)。客闻之,请买其方百金。聚族而谋之曰:‘我世世为洴澼,不过数金。今一朝而鬻(卖)技百金,请与之。’客得之,以说(同“悦”,取悦)吴王。越有难,吴王使之将(带兵)。冬,与越人水战,大败越人,裂地(割地)而封(封赏)之。能不龟手一(相同,一样)也,或(有人)以(凭借)封,或不免于洴澼,则所用之异也。今子有五石之瓠,何不虑(用绳结缀)以为大樽而浮乎(于,在)江湖,而忧其瓠落无所容?则夫子犹有蓬之心(比喻不通达的见识。蓬,一种草,弯曲不直)也夫!”

二、语言积累与探究

2.探析下列句中“以为”“以……为”的用法,并分类梳理。

①老臣窃以为媪之爱燕后贤于长安君。(《触龙说赵太后》)

②必以长安君为质,兵乃出。(《触龙说赵太后》)

③然后以六合为家,崤函为宫。(《过秦论》)

④收天下之兵,聚之咸阳,销锋镝,铸以为金人十二,以弱天下之民。(《过秦论》)

⑤若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困。(《烛之武退秦师》)

⑥剖之以为瓢,则瓠落无所容。(《五石之瓠》)

⑦世世以洴澼为事。(《五石之瓠》)

⑧何不虑以为大樽而浮乎江湖,而忧其瓠落无所容?(《五石之瓠》)

答:________________________________________________________________________

答案 “以为”有“认为”(①)、“把……作为”(④⑤⑥⑧)的意思;“以……为”即“把……作为”(②③⑦)。

3.翻译下列句子。

(1)夫子固拙于用大矣。

译文:________________________________________________________________________

答案 先生的确不善于使用大的东西。(要点:固、拙、大)

(2)宋人有善为不龟手之药者。

译文:________________________________________________________________________

答案 宋国有一个擅长配制防止手冻裂的药物的人。(要点:龟,定语后置句)

(3)能不龟手一也,或以封,或不免于洴澼,则所用之异也。

译文:________________________________________________________________________

答案 同样是能够使手不冻裂的药物,有人凭借它得到封地,有人拥有它却摆脱不了漂洗丝绵絮的苦差,就因为对药方的使用不同。(要点:一、或、以)

三、导图引路,概览全文

4.《五石之瓠》借一大、一小两个故事展开说理,突显了小大之辩、“无用”之大用。请结合课文内容补写下面的结构导图。

答案 ①讽庄子学说大而无用 ②讽惠子固陋 ③无用之用方为大用

四、重点理解,比较异同

5.文章是怎样通过“大瓠”与“不龟手之药”之用的对话阐述“无用”和“有用”的观点的?

答:________________________________________________________________________

答案 首先,惠子对庄子发起“大瓠无用而掊之”的诘问,庄子回以“不龟手之药”的故事作为启发。然后,庄子告诉惠子怎样“巧用”这个“五石之瓠”,建议他可以把这个大葫芦当作腰舟系在身上,用来浮游于江湖之上,这正是一种自由自在的“逍遥游”境界。由此可见,“无用”是“大瓠”的外在价值,而“有用”是事物的内在价值,“无用”很可能有大用。从“逍遥游”的角度来说,人应该注重内在的生命价值和自我价值,巧用“无用之用”来实现自我价值。

6.某学习小组学习《五石之瓠》,得出了以下结论,请找出理解不当之处并进行修改。

惠子举“大瓠之种”的例子讽刺庄子的理论大而无当,无实际用途。庄子用“不龟手之药”的例子阐明同一个事物有小用也有大用,但是常人只看到小用并以用小的方式来用大,从而批判惠子不能审时度势。他们的辩论,实际上是关于“小与大”的辩论,庄子的语言雄辩精辟,最终惠子接受了庄子的观点。

答:________________________________________________________________________

答案 “从而批判惠子不能审时度势”错,应是“批判惠子不善于用大”;最终惠子是否认同了庄子的观点,文章没有提及。

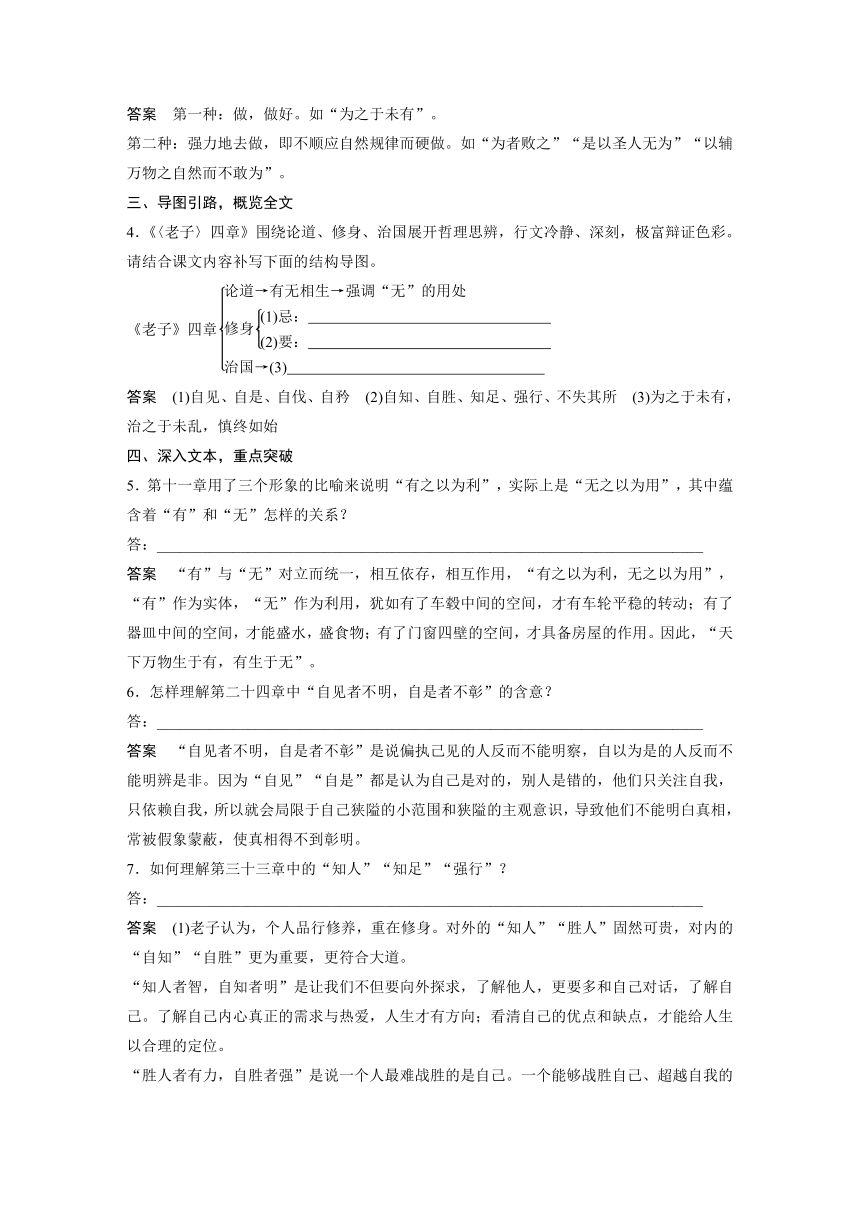

7.下图是某画家创作的《大瓠图》,画中庄子和惠子的形象是否契合文章所刻画的人物形象?请作出判断,并简述理由。

答:________________________________________________________________________

答案 (示例一)契合。图中的庄子神采飞扬,飞度非凡,与文中庄子放旷豁达的形象相合;图中的惠子手持斧头,在庄子的精辟言论前畏缩退让,与文中惠子境界狭窄的形象契合。

(示例二)不完全符合。庄子形象基本符合。惠子曾经做过梁惠王的相,有雄才大略,和庄子的辩论也难言胜负。图中刻意表现了惠子畏缩退让的形象。

8.《老子》《庄子》中的思想常有突破俗见之处,学习本课,请举例说明这些篇章中有哪些突破常规的认识。

答:________________________________________________________________________

答案 (1)一般人只注意实有的东西及其作用而忽略了虚空的东西及其作用;老子却能发现实“有”的东西之所以实用,是因为“无”形的东西产生很大的作用。

(2)一般人更关注了解别人,超越对手;老子却强调“自知者明”“自胜者强”,认为认识自己、战胜自我才是最聪明、最难能可贵的。

(3)再说庄子,常人关注的是外物对自己的实用价值;庄子却能祛除功利心,顺应外物的自然性,思考其存在意义。所以,惠子认为“大瓠”无用,而庄子却能顺“大瓠”之大而以之浮游江湖。

9.结合两篇课文,试分析《老子》和《庄子》不同的论说风格和语言韵味。

答:________________________________________________________________________

答案 (1)论说风格:《老子》说理冷静,善于汲取俗世经验,具有辩证色彩,比如作者连举生活中的三个例子,用车毂、陶器和房屋说明世间万物无不存在“有”和“无”的对立统一;它们相互依存,相互作用。《庄子》汪洋恣肆,善用寓言,婉曲达意。文中庄子借“不龟手之药”的寓言故事,来反驳惠子认为“五石之瓠”无用的观点,表意鲜明。

(2)语言韵味:《老子》语言简约、表意深刻、表达严谨,具有独特的魅力。使用比喻、排比、对比等修辞手法,使文章说理层层推进,气势如虹。《庄子》中人物的语言描写具有鲜明的个性色彩。如文中庄子批评惠子“拙于用大”“夫子犹有蓬之心也夫”,其中“拙”“蓬之心”既表明了自己的态度,又突显了人物的个性特征。

附:助读资源

1.庄子轶事

(一)庄子拒相

楚威王闻庄周贤,使使厚币迎之,许以为相。庄周笑谓楚使者曰:“千金,重利;卿相,尊位也。子独不见郊祭之牺牛乎?养食之数岁,衣以文绣,以入大庙。当是之时,虽欲为孤豚,岂可得乎?子亟去,无污我。我宁游戏污渎之中自快,无为有国者所羁。终身不仕,以快吾志焉。”(选自汉·司马迁《史记·老庄申韩列传》)

(二)庄子送葬

庄子送葬,过惠子之墓,顾谓从者曰:“郢人垩慢其鼻端,若蝇翼,使匠石斫之。匠石运斤成风,听而斫之,尽垩而鼻不伤,郢人立不失容。宋元君闻之,召匠石曰:‘尝试为寡人为之。’匠石曰:‘臣则尝能斫之。虽然,臣之质死久矣!’自夫子之死也,吾无以为质矣,吾无与言之矣!”(选自庄子《庄子·徐无鬼》)

2.《庄子》简介

《庄子》又名《南华经》,是战国中期庄子及其后学所著道家经文。到了汉代以后,尊庄子为南华真人,因此《庄子》亦称《南华经》。其书与《老子》《周易》合称“三玄”。《庄子》书分内、外、杂篇,原有五十二篇,乃由战国中晚期逐步流传、揉杂、附益,至西汉大致成形,然而当时流传版本,今已失传。目前所传三十三篇,已经郭象整理,篇目章节与汉代亦有不同。内篇大体可代表战国时期庄子思想核心,而外、杂篇发展则纵横百余年,参杂黄老、庄子后学形成复杂的体系。

3.写作背景

庄周生活的年代,正是我国古代社会大变革、大动荡的时代,其时周王朝名存实亡,各诸侯国之间的战争愈演愈烈。孟子所说的“争地以战,杀人盈野;争城以战,杀人盈城”(《孟子·离娄上》)就是当时社会现实的真实写照。庄周对当时“窃钩者诛,窃国者为诸侯”的社会现实及统治者深为不满,时时进行尖锐的批判,发出沉痛的抗议。“王公大人不能器之”的现实处境使他无力改变现状一展抱负,但他心有不甘,所以只好在幻想的天地里翱翔,在绝对的自由境界里寻求解脱。正是在这种情况下,他写出了苦闷心灵的追求之歌——《逍遥游》。

4.名家评点

(1)蓬者,短不畅,曲士之谓。——[清]王先谦《庄子集解》引向秀语

(2)惠子所以起此大瓠之譬,以讥庄子之书,虽复词旨恢弘,而不切机务,故致此词而更相激发者也。——[唐]成玄英《庄子注疏》

(3)言惠施以有用为无用,不得用之道也。——[清]王先谦《庄子集解》

附:积累卡片

1.通假字

词语 例句 解析

龟 宋人有善为不龟手之药者 同“皲”,皮肤冻裂

世世以洴澼为事 同“纩”,丝绵絮

说 以说吴王 同“悦”,取悦

2.重点虚词

词语 例句 释义项(或用法)

以 以盛水浆 介词,用

剖之以为瓢 介词,把

或以封 介词,凭借

3.词类活用

词语 例句 解析

坚 其坚不能自举也 形容词作名词,硬度

4.特殊句式

句式 例句 解析

省略句 剖之以为瓢 “以”后面省略代词“之”

省略句、状语后置句 请买其方百金 “方”后面省略介词“以”,正常语序为“(以)百金买其方”

定语后置句 宋人有善为不龟手之药者 “有……者”是定语后置的标志