高中语文部编版选择性必修上册 第二单元 学段四7《兼 爱》 一课双练(word版含答案)

文档属性

| 名称 | 高中语文部编版选择性必修上册 第二单元 学段四7《兼 爱》 一课双练(word版含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 47.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-02-08 19:39:38 | ||

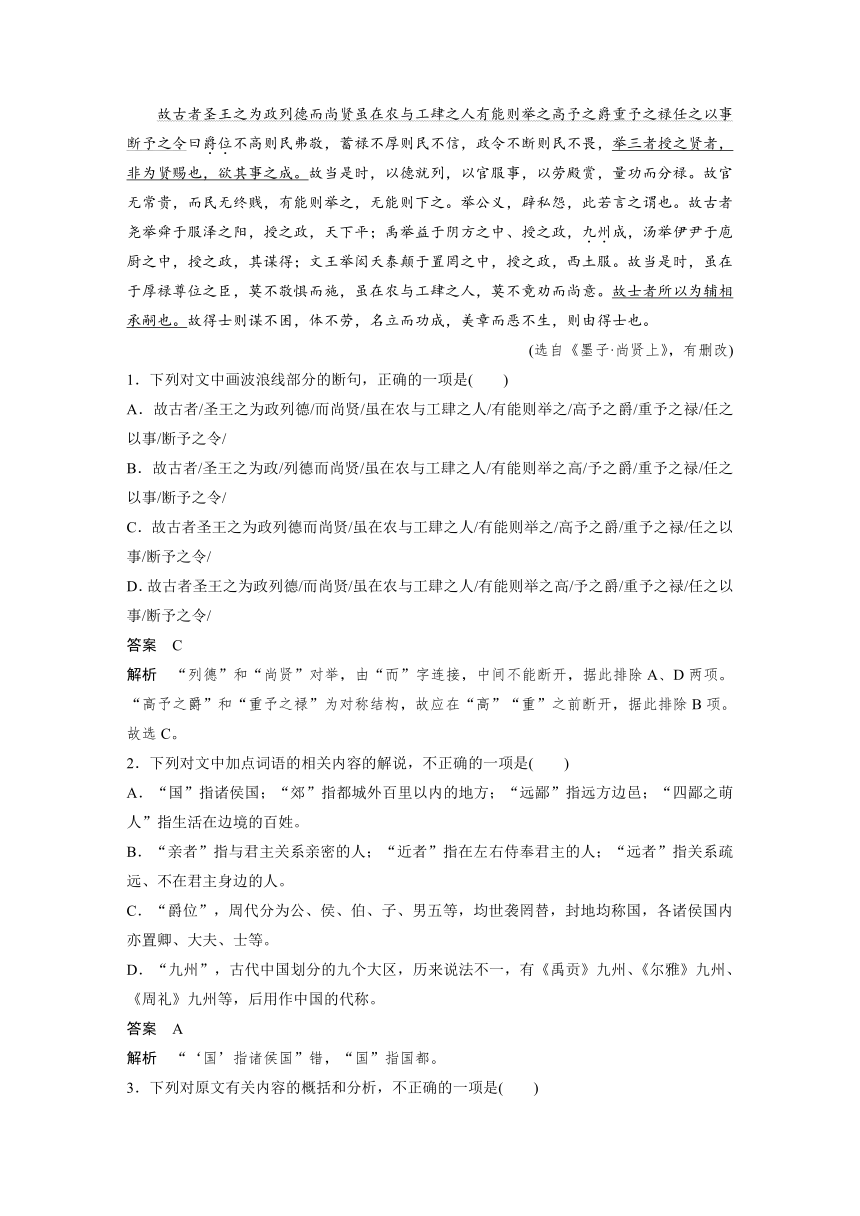

图片预览

文档简介

第7课 兼 爱

Ⅰ 语言素养专练

1.下列各项中,不含通假字的一项是( )

A.当察乱何自起

B.故不孝不慈亡

C.恶施不孝

D.非所以内交于孺子之父母也

答案 C

解析 A项“当”同“尝”,尝试。B项“亡”同“无”,没有。D项“内”同“纳”,“内交”即“结交”。

2.对下列句子中加点词语的解释,不正确的一项是( )

A.圣人以治天下为事者也 事:事务

B.譬之如医之攻人之疾者然 攻:治疗

C.不可不察乱之所自起 察:观察

D.恶施不慈 施:实行

答案 C

解析 察:考查。

3.下列各项中,加点词的古今意义相同的一项是( )

A.虽至大夫之相乱家

B.恶得不禁恶而劝爱

C.常于几成而败之

D.君臣父子皆能孝慈

答案 D

解析 A项古义:卿大夫的封地。今义:家庭,家庭的住所。B项古义:鼓励。今义:拿道理说服人,使人听从。C项古义:几乎(差不多)成功。今义:相当于“多少分之一”。D项古今意义都是“孝敬慈爱”。

4.下列各句中,加点词的活用方式解说错误的一项是( )

A.故亏父而自利 动词的使动用法,使……受损失

B.故乱异家以利其家 形容词的使动用法,使……获利

C.欲速则不达 形容词作动词,快速完成

D.大学之道,在明明德 形容词作动词,彰明

答案 B

解析 B项应为“名词的使动用法”。

5.对下列各句中加点词的意义和用法的解释,不正确的一项是( )

A.必知乱之所自起,焉能治之 焉:怎么

B.不知疾之所自起,则弗能攻 弗:不

C.故亏父而自利 而:连词,表目的

D.圣人以治天下为事者也 以:介词,用

答案 A

解析 焉:于是。

6.下列对本课所涉及的文化常识的解说,不正确的一项是( )

A.《墨子》由墨子自著和弟子记述墨子言论两部分组成。在先秦诸子百家中,儒、墨号称显学。

B.家、国,各诸侯封地称之为“家”,卿、士大夫的封地称之为“国”,而周天子对所属周朝的疆域叫作“天下”。“修身齐家治国平天下”便是这么来的。

C.室,是堂内供人居住寝卧的房间。古人房屋内部,前叫堂,堂后以墙隔开,后部中央叫室,室的东西两侧叫房。引申泛指居室。

D.子,“子墨子”的称谓中第一个“子”是夫子(即先生,老师)的意思,是弟子们对墨翟(墨子)的尊称。

答案 B

解析 各诸侯封地称之为“国”,卿、士大夫的封地称之为“家”。

7.把下面四句话按适当的顺序填入横线处(只填序号),使之成为语意连贯的一段话。

墨学沉睡了2 000年,这2 000年,正好是中国帝王集权专制的2 000年。______________墨家作为中国最富创造力的古代精华,其复兴受到重视,便成为顺理成章的事情。

①当封建专制面临解体时,思想上的专制罗网也被撕开一角。

②墨家的道义,注定其本质精神无法苟合于集权的专制政体。

③墨家的复兴,必然要等待君主集权制的崩溃。

④墨子的学说,在晚清时期重新被重视,这绝不是偶然的巧合。

答案 ②③④①

解析 ②③写“沉睡的原因”,应在前;④①写“复兴”,应在后。

8.阅读下面的语段,补写出最后一句话。

《墨子》中有这样一个故事:子禽问他的老师墨子:“老师,多说话好不好?”墨子回答说:“多说话有什么好?比如池塘里的青蛙,整天整夜地叫着,可是没有人去理会它;鸡棚里的雄鸡,只在天亮时啼叫两三次,大家就知道天要亮了。所以,___________________。”

答案 (示例)说话不能以多寡论,应恰到好处

9.阅读下面的文字,然后回答问题。

老吾老,以及人之老;幼吾幼,以及人之幼。(《孟子·梁惠王上》)

视人之国若视其[注]国,视人之家若视其家,视人之身若视其身。(《墨子·兼爱中》)

注 其:反身代词,指自己。

简要分析上述两段文字含意的异同及所体现的儒、墨两家思想的异同,并联系现实谈谈你的看法。

答:________________________________________________________________________

答案 (1)两段文字都体现了爱的思想,但儒家倡导的是有等级的仁爱,且表明的是推己及人,先后有别;墨家主张的是无差别的兼爱,“若视”表明是一视同仁,爱无等级。

(2)具体答案略。可以从强调人的平等和社会的公平的角度,也可以从强调将个人命运融于国家与社会利益之中,增强社会责任感的角度,还可以从儒、墨兼同,各取所长,有助于维护人的尊严与实现社会和谐的角度等,联系实际谈看法。(如答案不在以上角度内,但言之成理也可)

解析 本题考查文化经典阅读。①要求能够从材料中筛选出作者的观点与看法,并进行分析概括。②对经典阅读材料中作者的观点、态度进行分析和评价。一要疏通文意,读懂原文,为理解内容、评析观点打下基础。二要熟悉人物,明辨思想。文化经典的考查,一般需要我们指出选文所表现出来的观点和态度,有时还需要对此作出评价。因此平时我们就必须熟悉一些哲人的主要的学说和观点。只有对他们的主要思想有了明晰的认识,才能在做题时准确辨析。本题应抓住“仁爱”与“兼爱”的异同来分析。

Ⅱ 文化素养专练

一、阅读下面的文言文,完成文后题目。

子墨子言曰:“譬若欲众其国之善射御之士者,必将富之贵之、敬之誉之,然后国之善射御之士将可得而众也。况又有贤良之士厚乎德行、辩乎言谈、博乎道术者乎!此固国家之珍而社稷之佐也,亦必且富之贵之、敬之誉之,然后国之良士亦将可得而众也。”

是故古者圣王之为政也,言曰:“不义不富,不义不贵,不义不亲,不义不近。”是以国之富贵人闻之,皆退而谋曰:“始我所恃者富贵也,今上举义不辟贫贱,然则我不可不为义。”亲者闻之,亦退而谋曰:“始我所恃者亲也,今上举义不辟疏,然则我不可不为义。”近者闻之,亦退而谋曰:“始我所恃者近也,今上举义不避远,然则我不可不为义。”远者闻之,亦退而谋曰:“我始以远为无恃,今上举义不辟远,然则我不可不为义。”逮至远鄙郊外之臣、门庭庶子、国中之众、四鄙之萌人闻之,皆竞为义。是其故何也?曰:上之所以使下者,一物也;下之所以事上者,一术也。譬之富者有高墙深宫,宫墙既立,谨上为凿一门。有盗人入,阖其自入而求之,盗其无自出。是其故何也?则上得要也。

故古者圣王之为政列德而尚贤虽在农与工肆之人有能则举之高予之爵重予之禄任之以事断予之令曰爵位不高则民弗敬,蓄禄不厚则民不信,政令不断则民不畏,举三者授之贤者,非为贤赐也,欲其事之成。故当是时,以德就列,以官服事,以劳殿赏,量功而分禄。故官无常贵,而民无终贱,有能则举之,无能则下之。举公义,辟私怨,此若言之谓也。故古者尧举舜于服泽之阳,授之政,天下平;禹举益于阴方之中、授之政,九州成,汤举伊尹于庖厨之中,授之政,其谋得;文王举闳夭泰颠于置罔之中,授之政,西土服。故当是时,虽在于厚禄尊位之臣,莫不敬惧而施,虽在农与工肆之人,莫不竟劝而尚意。故士者所以为辅相承嗣也。故得士则谋不困,体不劳,名立而功成,美章而恶不生,则由得士也。

(选自《墨子·尚贤上》,有删改)

1.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )

A.故古者/圣王之为政列德/而尚贤/虽在农与工肆之人/有能则举之/高予之爵/重予之禄/任之以事/断予之令/

B.故古者/圣王之为政/列德而尚贤/虽在农与工肆之人/有能则举之高/予之爵/重予之禄/任之以事/断予之令/

C.故古者圣王之为政列德而尚贤/虽在农与工肆之人/有能则举之/高予之爵/重予之禄/任之以事/断予之令/

D.故古者圣王之为政列德/而尚贤/虽在农与工肆之人/有能则举之高/予之爵/重予之禄/任之以事/断予之令/

答案 C

解析 “列德”和“尚贤”对举,由“而”字连接,中间不能断开,据此排除A、D两项。“高予之爵”和“重予之禄”为对称结构,故应在“高”“重”之前断开,据此排除B项。故选C。

2.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.“国”指诸侯国;“郊”指都城外百里以内的地方;“远鄙”指远方边邑;“四鄙之萌人”指生活在边境的百姓。

B.“亲者”指与君主关系亲密的人;“近者”指在左右侍奉君主的人;“远者”指关系疏远、不在君主身边的人。

C.“爵位”,周代分为公、侯、伯、子、男五等,均世袭罔替,封地均称国,各诸侯国内亦置卿、大夫、士等。

D.“九州”,古代中国划分的九个大区,历来说法不一,有《禹贡》九州、《尔雅》九州、《周礼》九州等,后用作中国的代称。

答案 A

解析 “‘国’指诸侯国”错,“国”指国都。

3.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是( )

A.墨子认为,对国家的贤良之士要“富之,贵之,敬之,誉之”,这样才能吸引更多的贤良之士参与国家的治理。

B.墨子所说的“贤良之士”即“国之善射御之士”,墨子希望通过“富之,贵之,敬之,誉之”等手段来发掘人才。

C.墨子指出了富贵者、亲者、近者、远者等人不得不为义的情形,突出了君主“尚贤事能”的重要影响及意义。

D.墨子为了证明自己的观点,运用了一连串的类比,如文章第二段以修墙筑门作比,生动地阐明了治理国家的有效方法。

答案 B

解析 “贤良之士”并非指“国之善射御之士”,而是指“厚乎德行,辩乎言谈,博乎道术者”。

4.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)举三者授之贤者,非为贤赐也,欲其事之成。

译文:________________________________________________________________________

(2)故士者所以为辅相承嗣也。

译文:________________________________________________________________________

答案 (1)把这三种东西授予贤能的人,并不是因为他有才德而赏赐他,而是希望他做事能成功。

(2)所以,贤士是用来担任宰相的属官的。

解析 (1)“举”,拿、把。“三者”,指上文提到的高爵厚禄以及政令决定权。“为”,因为。

(2)“所以”,用来……的。“辅相”,宰相。“承嗣”,即丞司,属官。

5.第三段中,墨子列举“尧”“禹”“汤”等人的例子是为了论证什么?

答:________________________________________________________________________

答案 墨子列举这些人的例子是为了论证如果任用有德才的士人,就可以建立名声、成就功业。

解析 解答本题,需要结合本段开头墨子提出的观点,以及举例之后墨子的总结。本段开头墨子说,“故古者圣王之为政……断予之令”,即圣王任用有德才的人不受身份的限制;列举事例之后墨子提出“故得士则谋不困……则由得士也”,即总结前面事例中圣王任用有德才士人的益处。

参考译文

墨子说:“比如想要增加这个国家擅长射箭、驾车的人,一定要使他们富足,使他们显贵,尊敬他们,赞誉他们,这样以后,国家中擅长射箭、驾车的人就可以得到增加了。何况贤能的人又具有敦厚的德行,善辩的言谈,广博的学识呢,这本来就是国家的珍宝和社稷的良佐,也一定要使他们富足,使他们显贵,尊敬他们,赞誉他们,这样以后,国家的贤能之士也就可以得到增加了。”

所以古代的圣王治理国政,说道:“行为不合乎道义的人就不让他富有,行为不合乎道义的人就不让他尊贵,行为不合乎道义的人就不与他亲密,行为不合乎道义的人就不与他接近。”因此,国家中富裕而显贵的人听到这话,都回来商量说:“先前我们所凭借的是富贵,如今君主提拔行为合乎道义的人不避开贫贱的人,那么我们不可不做合乎道义的事。”与君主关系亲密的人听到这话,也回来商量说:“起初我们所凭借的是与君主的亲密关系,如今君主提拔行为合乎道义的人不避开关系疏远的人,那么我们不可不做合乎道义的事。”在君主身边的人听到这话,也回来商量说:“起初我们所凭借的是在君主身边,如今君主提拔行为合乎道义的人不避开不在身边的人,那么我们不可不做合乎道义的事。”远离君主的人听到这话,也回来商量说:“我们先前因为远离君主而无所凭借,如今君主提拔行为合乎道义的人不避开不在身边的人,那么我们不可不做合乎道义的事。”等到边邑郊外的臣子,宫中的宿卫之官,国都中的一般人,四方边地的人听到了,都争先做合乎道义的事。这是什么原因呢?墨子说:君主用来役使臣下的,只有一种东西;臣下借以侍奉君主的,只有一种途径。就好像富足的人家,有高墙和很大的屋子,墙修完了,仅在墙上开一扇门,有盗贼进入,关闭他进来的门再找他,盗贼就无从出去了。这是什么缘故呢?就是因为君主抓住了关键。

所以古代圣王处理政事,按德行排列位次,崇尚贤能的人。即使是农田和工坊中的人,只要有能力就提拔他。给予他很高的爵位,给予他很多的俸禄,任用他来做事情,给他决断的权力。就是说:如果爵位不高,那么百姓就不敬重他;如果俸禄不多,那么百姓就不会信任他;如果在施行政令时没有决断权,那么百姓就不会畏惧他。把这三种东西授予贤能的人,并不是因为他有才德而赏赐他,而是希望他做事能成功。所以在那个时候,按德行来排列位次,按官级担任职务,按照功劳来决定赏赐,衡量功绩而分发俸禄。因此,官员并不会永远富贵,百姓也不会一直贫贱。有能力就提拔他,没有能力就罢免他。出以公心,抛开私怨,就是这个意思。所以古时候尧在服泽的北边提拔了舜,把政事交给他,天下太平;大禹在阴方之中提拔了伯益,把政事交给他,九州统一;商汤在厨房里提拔了伊尹,把政事交给他,他的治国谋略得以施行;周文王在渔猎者中提拔了闳夭和泰颠,把政事交给他们,西方的人臣服。所以在那个时候,即使是有优厚俸禄和尊贵地位的大臣,也没有不谨慎警惕施政的;即使是农田与工坊中的人,也没有不竞相劝勉而崇尚德行的。所以,贤士是用来担任宰相的属官的。因此得到了士的辅佐,谋划国事就不会陷入困境,身体就不会劳累,功成名就,美善彰显而丑恶杜绝,这是得到了贤士的缘故啊。

二、阅读下面的文字,完成文后题目。

材料一:

作为“农与工肆之人”的代表,墨子执着于破旧立新,建立一套符合小生产者、手工业者利益的新体制、新秩序。为此他自立门户,聚徒讲学,且热衷游说,故有“孔席不暖,墨突不黔”之说。墨子“有坚定的主义,有具体的政治主张”(顾颉刚《古史辨自序》),归纳起来有十项,或称“十论”。即“兼爱”“非攻”“天志”“明鬼”“尚贤”“尚同”“节用”“节葬”“非乐”“非命”。其中“兼爱”是核心,是其一切政治法律观的出发点和归宿,内里所涵摄的平等意识,值得挖掘和珍视。

墨子是“中国思想史上第一个使爱的思想破土而出的人”(德国阿尔伯特·史怀哲《中国思想史》),他“背周道而用夏政”(《淮南子·要略》),其“兼爱”说首先是对无等级的氏族时代的缅怀与追思,是“人不独亲其亲,不独子其子”(《礼记·礼运》)这种大同理想的绝唱。墨子对当时社会的混乱痛心疾首,针对“当今之时,天下之害孰为大”这一问,他回答:“若大国之攻小国也,大家之乱小家也。强之劫弱,众之暴寡,诈之谋愚,贵之傲贱,此天下之害也。”(《兼爱下》)而造成这一切的根本原因是人与人之间“不相爱”和“自爱”。

在战争频仍的时代,墨子目睹并亲身感受着战争带来的离乱痛苦,以一介布衣之身,满怀天真美好的愿望,企图借兼爱之说消弭战争的硝烟。“视人国若其国,谁攻?”(《兼爱上》)大到一国,小到一家一身,唯有兼爱方能杜绝一切“祸篡怨恨”。这种天真背后,朴素的人道主义精神以及悲天悯人的救世之心跃然纸上,而隐含的平等观也呼之欲出,因为兼爱之说所包括的两方面内容,都浸润着平等意识。

其一,爱无等差。“‘兼,尽也。尽,莫不然也。’兼爱,谓尽人而爱之。”(伍非百《墨子大义述》)“兼相爱”要求一视同仁地爱所有的人,无分亲疏、贵贱与贫富,所谓“厚不外己,爱无厚薄”(《大取》),“爱人,待周爱人而后为爱人”(《小取》),“视人之国若视其国,视人之家若视其家,视人之身若视其身”(《兼爱中》)。无分彼此厚薄,将别人的国、家、身当作自己的国、家、身一样尊重和爱护。为什么要“兼爱”呢?墨子认为在“天志”之下,国与国、人与人都是平等的。《法仪》篇说得更明确:“今天下无大小国,皆天之邑也;人无幼长、贵贱,皆天之臣也。”“天”对每个人都平等以待,“兼而爱之,兼而利之”,从而保护每一个人,不准肆意“相恶相贱”,做到“强不执弱,众不劫寡,富不侮贫,贵不傲贱,诈不欺愚”(《兼爱中》)。可见,“墨翟所讲的兼爱含有反抗压迫和等级歧视的意义”(冯友兰《中国哲学史新编》)。

其二,兼以易别。墨子的“兼爱”与孔、孟的“仁者爱人”不同,后者以血缘关系为基础,以“亲亲”“尊尊”为原则,主张仁爱有等,“轻重厚薄”有别;前者以现实的物质功利为基础,以“爱无差等”为原则,主张“远施周遍”,不分亲疏厚薄。儒家的爱发自内在心理的“仁”,以伦理为本位;而墨家的爱源于外在互利的“义”,具有功利主义色彩。儒家的爱重“别”,“别”者区别也,注重远近、贵贱、亲疏、上下之别;而在墨子看来,“别”是祸乱之源。“别者,处大国则攻小国,处大家则乱小家,强劫弱,众暴寡,诈谋愚,贵傲贱。”(《天志中》)墨子的爱重“兼”,《说文》释“兼”:“并也,从又持秝。兼持二禾,秉持一禾。”并持二禾而不专持一禾,隐含互相平等、相互尊重的意味,这是一个涉及人的平等性问题的概念。墨子视爱人若己为兼,亏人自利为别,并据此作出了“兼士”与“别士”、“兼君”与“别君”的区分,主张“以兼为正”,“别非而兼是”,通过“兼以易别”(《兼爱下》),达到人格平等地位的最终实现。(摘编自马作武《墨子:让爱的思想破土而出的第一人》)

材料二:

毛泽东在延安时期大力倡导墨子之道。1939年4月24日,他在“抗大”生产运动初步总结大会上的讲话中指出:墨子是一个劳动者,他不做官,但他是一个比孔子高明的圣人。孔子不耕地,墨子自己动手做桌子、椅子。他还进一步发挥说:“马克思主义千条万条,中心的一条就是不劳动者不得食。”他对陈伯达研究墨子称赞有加:“《墨子的哲学思想》看了,这是你的一大功劳,在中国找出赫拉克利特来了。”毛泽东视墨子为古代辩证唯物论大家,表达了他对墨子的高度评价。

陈独秀也推崇墨子,他说过:“设若中国自秦汉以来,或墨教不废,或百家并立而竞进,则晚周即当欧洲之希腊,吾国历史必与已成者不同。”又说:“墨子兼爱,庄子在宥,许行并耕,此三者诚人类最高之理想,而吾国之国粹也。”

李大钊赞同墨家“节用”的经济主张,认识到“《墨子》《节葬》《节用》《非乐》等篇,均以节用去奢侈为主旨”。

萧楚女非常推崇墨家那种裂裳裹足、摩顶放踵的牺牲精神:“在我们现在这个时代,我们需要墨翟,不需要陶潜、李白。”他还认为墨子的伟大人格与列宁相同,学习墨子有助于革命者去除自身潜藏的种种个人主义。(摘编自郑林华《〈墨子〉与中国共产党人》)

6.下列对材料相关内容的理解和分析,正确的一项是( )

A.墨子是“中国思想史上第一个使爱的思想破土而出的人”,他缅怀与追思无等级的氏族时代,他的大同理想堪称绝唱。

B.墨子在《法仪》中指出,因为“天”对每个人都平等以待,所以,我们应遵循“天志”,保护每一个人,不准肆意“相恶相贱”。

C.墨子推崇“兼”,反对“别”,他主张“以兼为正”,“别非而兼是”,认为“兼以易别”是实现人格平等地位的途径。

D.陈独秀认为墨家的思想如果不废止,将改变中国的历史,墨子的思想是人类的最高理想,是我国的国粹。

答案 C

解析 A项大同理想不是墨子提出的,文中为兼爱学说是大同理想的绝唱。B项强加因果。D项扩大范围,原文是指墨子的“兼爱”而非墨子的思想。

7.根据材料内容,下列说法不正确的一项是( )

A.墨子执着于建立一套符合小生产者、手工业者利益的新体制、新秩序。由此可以推出,他所谓的体制和秩序存在局限性,也将遭到来自统治阶层的阻挠。

B.墨子“以一介布衣之身,满怀天真美好的愿望,企图借兼爱之说消弭战争的硝烟”,这句话既有对墨子救世情怀的肯定与赞美,也隐含着对其理想难以实现的感慨。

C.墨家的“爱”以平等为原则,儒家的“爱”注重等差和分别。通过两者的对比,论证了墨家的“兼爱”思想更符合社会要求,更有进步意义。

D.材料二中,毛泽东和萧楚女推崇墨子的原因各不相同,但都体现了墨子的思想对共产党人的影响,都体现着时代的烙印。

答案 C

解析 对比的目的在于证明墨子的“兼爱”思想隐含着平等的意识,不是为了证明其更具有进步意义。

8.根据材料内容,下列做法或主张与墨子的思想相矛盾的一项是( )

A.六王毕,四海一,蜀山兀,阿房出。覆压三百余里,隔离天日。

B.安能摧眉折腰事权贵,使我不得开心颜?

C.安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜!风雨不动安如山。

D.吾充吾爱汝之心,助天下人爱其所爱,所以敢先汝而死,不顾汝也。

答案 A

解析 A项秦始皇大兴土木兴建阿房宫,违背了墨子的节用思想。B项体现了李白追求人格平等的理想,与“兼爱”思想中隐含的平等思想相合。C项杜甫对天下寒士的关爱符合“兼爱”思想。D项林觉民对天下人的爱符合“兼爱”思想。

9.结合材料内容,简述墨子的思想在今天的现实意义。

答:________________________________________________________________________

答案 ①墨子的“兼爱”思想倡导人与人之间相爱,有利于形成和谐的人际关系。②“兼爱”思想蕴含着平等意识,有利于形成民主、平等的法治观念。③墨子的“非攻”,有助于形成热爱和平的思想。④墨子的“节用”思想对于厉行节约有教育意义。⑤墨子的忘我的牺牲精神,有利于培养人们的社会责任感。⑥墨子是一个劳动者,他参加劳动,对于劳动教育有意义。

10.请简要梳理材料一的行文脉络。

答:________________________________________________________________________

答案 首先提出中心论点,墨子的“兼爱”思想隐含着平等观;接着,结合兼爱思想产生的时代背景,论证其隐含着平等观;最后,从“爱无等差”“兼以易别”两个方面论证“兼爱”思想隐含的平等观。

Ⅰ 语言素养专练

1.下列各项中,不含通假字的一项是( )

A.当察乱何自起

B.故不孝不慈亡

C.恶施不孝

D.非所以内交于孺子之父母也

答案 C

解析 A项“当”同“尝”,尝试。B项“亡”同“无”,没有。D项“内”同“纳”,“内交”即“结交”。

2.对下列句子中加点词语的解释,不正确的一项是( )

A.圣人以治天下为事者也 事:事务

B.譬之如医之攻人之疾者然 攻:治疗

C.不可不察乱之所自起 察:观察

D.恶施不慈 施:实行

答案 C

解析 察:考查。

3.下列各项中,加点词的古今意义相同的一项是( )

A.虽至大夫之相乱家

B.恶得不禁恶而劝爱

C.常于几成而败之

D.君臣父子皆能孝慈

答案 D

解析 A项古义:卿大夫的封地。今义:家庭,家庭的住所。B项古义:鼓励。今义:拿道理说服人,使人听从。C项古义:几乎(差不多)成功。今义:相当于“多少分之一”。D项古今意义都是“孝敬慈爱”。

4.下列各句中,加点词的活用方式解说错误的一项是( )

A.故亏父而自利 动词的使动用法,使……受损失

B.故乱异家以利其家 形容词的使动用法,使……获利

C.欲速则不达 形容词作动词,快速完成

D.大学之道,在明明德 形容词作动词,彰明

答案 B

解析 B项应为“名词的使动用法”。

5.对下列各句中加点词的意义和用法的解释,不正确的一项是( )

A.必知乱之所自起,焉能治之 焉:怎么

B.不知疾之所自起,则弗能攻 弗:不

C.故亏父而自利 而:连词,表目的

D.圣人以治天下为事者也 以:介词,用

答案 A

解析 焉:于是。

6.下列对本课所涉及的文化常识的解说,不正确的一项是( )

A.《墨子》由墨子自著和弟子记述墨子言论两部分组成。在先秦诸子百家中,儒、墨号称显学。

B.家、国,各诸侯封地称之为“家”,卿、士大夫的封地称之为“国”,而周天子对所属周朝的疆域叫作“天下”。“修身齐家治国平天下”便是这么来的。

C.室,是堂内供人居住寝卧的房间。古人房屋内部,前叫堂,堂后以墙隔开,后部中央叫室,室的东西两侧叫房。引申泛指居室。

D.子,“子墨子”的称谓中第一个“子”是夫子(即先生,老师)的意思,是弟子们对墨翟(墨子)的尊称。

答案 B

解析 各诸侯封地称之为“国”,卿、士大夫的封地称之为“家”。

7.把下面四句话按适当的顺序填入横线处(只填序号),使之成为语意连贯的一段话。

墨学沉睡了2 000年,这2 000年,正好是中国帝王集权专制的2 000年。______________墨家作为中国最富创造力的古代精华,其复兴受到重视,便成为顺理成章的事情。

①当封建专制面临解体时,思想上的专制罗网也被撕开一角。

②墨家的道义,注定其本质精神无法苟合于集权的专制政体。

③墨家的复兴,必然要等待君主集权制的崩溃。

④墨子的学说,在晚清时期重新被重视,这绝不是偶然的巧合。

答案 ②③④①

解析 ②③写“沉睡的原因”,应在前;④①写“复兴”,应在后。

8.阅读下面的语段,补写出最后一句话。

《墨子》中有这样一个故事:子禽问他的老师墨子:“老师,多说话好不好?”墨子回答说:“多说话有什么好?比如池塘里的青蛙,整天整夜地叫着,可是没有人去理会它;鸡棚里的雄鸡,只在天亮时啼叫两三次,大家就知道天要亮了。所以,___________________。”

答案 (示例)说话不能以多寡论,应恰到好处

9.阅读下面的文字,然后回答问题。

老吾老,以及人之老;幼吾幼,以及人之幼。(《孟子·梁惠王上》)

视人之国若视其[注]国,视人之家若视其家,视人之身若视其身。(《墨子·兼爱中》)

注 其:反身代词,指自己。

简要分析上述两段文字含意的异同及所体现的儒、墨两家思想的异同,并联系现实谈谈你的看法。

答:________________________________________________________________________

答案 (1)两段文字都体现了爱的思想,但儒家倡导的是有等级的仁爱,且表明的是推己及人,先后有别;墨家主张的是无差别的兼爱,“若视”表明是一视同仁,爱无等级。

(2)具体答案略。可以从强调人的平等和社会的公平的角度,也可以从强调将个人命运融于国家与社会利益之中,增强社会责任感的角度,还可以从儒、墨兼同,各取所长,有助于维护人的尊严与实现社会和谐的角度等,联系实际谈看法。(如答案不在以上角度内,但言之成理也可)

解析 本题考查文化经典阅读。①要求能够从材料中筛选出作者的观点与看法,并进行分析概括。②对经典阅读材料中作者的观点、态度进行分析和评价。一要疏通文意,读懂原文,为理解内容、评析观点打下基础。二要熟悉人物,明辨思想。文化经典的考查,一般需要我们指出选文所表现出来的观点和态度,有时还需要对此作出评价。因此平时我们就必须熟悉一些哲人的主要的学说和观点。只有对他们的主要思想有了明晰的认识,才能在做题时准确辨析。本题应抓住“仁爱”与“兼爱”的异同来分析。

Ⅱ 文化素养专练

一、阅读下面的文言文,完成文后题目。

子墨子言曰:“譬若欲众其国之善射御之士者,必将富之贵之、敬之誉之,然后国之善射御之士将可得而众也。况又有贤良之士厚乎德行、辩乎言谈、博乎道术者乎!此固国家之珍而社稷之佐也,亦必且富之贵之、敬之誉之,然后国之良士亦将可得而众也。”

是故古者圣王之为政也,言曰:“不义不富,不义不贵,不义不亲,不义不近。”是以国之富贵人闻之,皆退而谋曰:“始我所恃者富贵也,今上举义不辟贫贱,然则我不可不为义。”亲者闻之,亦退而谋曰:“始我所恃者亲也,今上举义不辟疏,然则我不可不为义。”近者闻之,亦退而谋曰:“始我所恃者近也,今上举义不避远,然则我不可不为义。”远者闻之,亦退而谋曰:“我始以远为无恃,今上举义不辟远,然则我不可不为义。”逮至远鄙郊外之臣、门庭庶子、国中之众、四鄙之萌人闻之,皆竞为义。是其故何也?曰:上之所以使下者,一物也;下之所以事上者,一术也。譬之富者有高墙深宫,宫墙既立,谨上为凿一门。有盗人入,阖其自入而求之,盗其无自出。是其故何也?则上得要也。

故古者圣王之为政列德而尚贤虽在农与工肆之人有能则举之高予之爵重予之禄任之以事断予之令曰爵位不高则民弗敬,蓄禄不厚则民不信,政令不断则民不畏,举三者授之贤者,非为贤赐也,欲其事之成。故当是时,以德就列,以官服事,以劳殿赏,量功而分禄。故官无常贵,而民无终贱,有能则举之,无能则下之。举公义,辟私怨,此若言之谓也。故古者尧举舜于服泽之阳,授之政,天下平;禹举益于阴方之中、授之政,九州成,汤举伊尹于庖厨之中,授之政,其谋得;文王举闳夭泰颠于置罔之中,授之政,西土服。故当是时,虽在于厚禄尊位之臣,莫不敬惧而施,虽在农与工肆之人,莫不竟劝而尚意。故士者所以为辅相承嗣也。故得士则谋不困,体不劳,名立而功成,美章而恶不生,则由得士也。

(选自《墨子·尚贤上》,有删改)

1.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )

A.故古者/圣王之为政列德/而尚贤/虽在农与工肆之人/有能则举之/高予之爵/重予之禄/任之以事/断予之令/

B.故古者/圣王之为政/列德而尚贤/虽在农与工肆之人/有能则举之高/予之爵/重予之禄/任之以事/断予之令/

C.故古者圣王之为政列德而尚贤/虽在农与工肆之人/有能则举之/高予之爵/重予之禄/任之以事/断予之令/

D.故古者圣王之为政列德/而尚贤/虽在农与工肆之人/有能则举之高/予之爵/重予之禄/任之以事/断予之令/

答案 C

解析 “列德”和“尚贤”对举,由“而”字连接,中间不能断开,据此排除A、D两项。“高予之爵”和“重予之禄”为对称结构,故应在“高”“重”之前断开,据此排除B项。故选C。

2.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.“国”指诸侯国;“郊”指都城外百里以内的地方;“远鄙”指远方边邑;“四鄙之萌人”指生活在边境的百姓。

B.“亲者”指与君主关系亲密的人;“近者”指在左右侍奉君主的人;“远者”指关系疏远、不在君主身边的人。

C.“爵位”,周代分为公、侯、伯、子、男五等,均世袭罔替,封地均称国,各诸侯国内亦置卿、大夫、士等。

D.“九州”,古代中国划分的九个大区,历来说法不一,有《禹贡》九州、《尔雅》九州、《周礼》九州等,后用作中国的代称。

答案 A

解析 “‘国’指诸侯国”错,“国”指国都。

3.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是( )

A.墨子认为,对国家的贤良之士要“富之,贵之,敬之,誉之”,这样才能吸引更多的贤良之士参与国家的治理。

B.墨子所说的“贤良之士”即“国之善射御之士”,墨子希望通过“富之,贵之,敬之,誉之”等手段来发掘人才。

C.墨子指出了富贵者、亲者、近者、远者等人不得不为义的情形,突出了君主“尚贤事能”的重要影响及意义。

D.墨子为了证明自己的观点,运用了一连串的类比,如文章第二段以修墙筑门作比,生动地阐明了治理国家的有效方法。

答案 B

解析 “贤良之士”并非指“国之善射御之士”,而是指“厚乎德行,辩乎言谈,博乎道术者”。

4.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)举三者授之贤者,非为贤赐也,欲其事之成。

译文:________________________________________________________________________

(2)故士者所以为辅相承嗣也。

译文:________________________________________________________________________

答案 (1)把这三种东西授予贤能的人,并不是因为他有才德而赏赐他,而是希望他做事能成功。

(2)所以,贤士是用来担任宰相的属官的。

解析 (1)“举”,拿、把。“三者”,指上文提到的高爵厚禄以及政令决定权。“为”,因为。

(2)“所以”,用来……的。“辅相”,宰相。“承嗣”,即丞司,属官。

5.第三段中,墨子列举“尧”“禹”“汤”等人的例子是为了论证什么?

答:________________________________________________________________________

答案 墨子列举这些人的例子是为了论证如果任用有德才的士人,就可以建立名声、成就功业。

解析 解答本题,需要结合本段开头墨子提出的观点,以及举例之后墨子的总结。本段开头墨子说,“故古者圣王之为政……断予之令”,即圣王任用有德才的人不受身份的限制;列举事例之后墨子提出“故得士则谋不困……则由得士也”,即总结前面事例中圣王任用有德才士人的益处。

参考译文

墨子说:“比如想要增加这个国家擅长射箭、驾车的人,一定要使他们富足,使他们显贵,尊敬他们,赞誉他们,这样以后,国家中擅长射箭、驾车的人就可以得到增加了。何况贤能的人又具有敦厚的德行,善辩的言谈,广博的学识呢,这本来就是国家的珍宝和社稷的良佐,也一定要使他们富足,使他们显贵,尊敬他们,赞誉他们,这样以后,国家的贤能之士也就可以得到增加了。”

所以古代的圣王治理国政,说道:“行为不合乎道义的人就不让他富有,行为不合乎道义的人就不让他尊贵,行为不合乎道义的人就不与他亲密,行为不合乎道义的人就不与他接近。”因此,国家中富裕而显贵的人听到这话,都回来商量说:“先前我们所凭借的是富贵,如今君主提拔行为合乎道义的人不避开贫贱的人,那么我们不可不做合乎道义的事。”与君主关系亲密的人听到这话,也回来商量说:“起初我们所凭借的是与君主的亲密关系,如今君主提拔行为合乎道义的人不避开关系疏远的人,那么我们不可不做合乎道义的事。”在君主身边的人听到这话,也回来商量说:“起初我们所凭借的是在君主身边,如今君主提拔行为合乎道义的人不避开不在身边的人,那么我们不可不做合乎道义的事。”远离君主的人听到这话,也回来商量说:“我们先前因为远离君主而无所凭借,如今君主提拔行为合乎道义的人不避开不在身边的人,那么我们不可不做合乎道义的事。”等到边邑郊外的臣子,宫中的宿卫之官,国都中的一般人,四方边地的人听到了,都争先做合乎道义的事。这是什么原因呢?墨子说:君主用来役使臣下的,只有一种东西;臣下借以侍奉君主的,只有一种途径。就好像富足的人家,有高墙和很大的屋子,墙修完了,仅在墙上开一扇门,有盗贼进入,关闭他进来的门再找他,盗贼就无从出去了。这是什么缘故呢?就是因为君主抓住了关键。

所以古代圣王处理政事,按德行排列位次,崇尚贤能的人。即使是农田和工坊中的人,只要有能力就提拔他。给予他很高的爵位,给予他很多的俸禄,任用他来做事情,给他决断的权力。就是说:如果爵位不高,那么百姓就不敬重他;如果俸禄不多,那么百姓就不会信任他;如果在施行政令时没有决断权,那么百姓就不会畏惧他。把这三种东西授予贤能的人,并不是因为他有才德而赏赐他,而是希望他做事能成功。所以在那个时候,按德行来排列位次,按官级担任职务,按照功劳来决定赏赐,衡量功绩而分发俸禄。因此,官员并不会永远富贵,百姓也不会一直贫贱。有能力就提拔他,没有能力就罢免他。出以公心,抛开私怨,就是这个意思。所以古时候尧在服泽的北边提拔了舜,把政事交给他,天下太平;大禹在阴方之中提拔了伯益,把政事交给他,九州统一;商汤在厨房里提拔了伊尹,把政事交给他,他的治国谋略得以施行;周文王在渔猎者中提拔了闳夭和泰颠,把政事交给他们,西方的人臣服。所以在那个时候,即使是有优厚俸禄和尊贵地位的大臣,也没有不谨慎警惕施政的;即使是农田与工坊中的人,也没有不竞相劝勉而崇尚德行的。所以,贤士是用来担任宰相的属官的。因此得到了士的辅佐,谋划国事就不会陷入困境,身体就不会劳累,功成名就,美善彰显而丑恶杜绝,这是得到了贤士的缘故啊。

二、阅读下面的文字,完成文后题目。

材料一:

作为“农与工肆之人”的代表,墨子执着于破旧立新,建立一套符合小生产者、手工业者利益的新体制、新秩序。为此他自立门户,聚徒讲学,且热衷游说,故有“孔席不暖,墨突不黔”之说。墨子“有坚定的主义,有具体的政治主张”(顾颉刚《古史辨自序》),归纳起来有十项,或称“十论”。即“兼爱”“非攻”“天志”“明鬼”“尚贤”“尚同”“节用”“节葬”“非乐”“非命”。其中“兼爱”是核心,是其一切政治法律观的出发点和归宿,内里所涵摄的平等意识,值得挖掘和珍视。

墨子是“中国思想史上第一个使爱的思想破土而出的人”(德国阿尔伯特·史怀哲《中国思想史》),他“背周道而用夏政”(《淮南子·要略》),其“兼爱”说首先是对无等级的氏族时代的缅怀与追思,是“人不独亲其亲,不独子其子”(《礼记·礼运》)这种大同理想的绝唱。墨子对当时社会的混乱痛心疾首,针对“当今之时,天下之害孰为大”这一问,他回答:“若大国之攻小国也,大家之乱小家也。强之劫弱,众之暴寡,诈之谋愚,贵之傲贱,此天下之害也。”(《兼爱下》)而造成这一切的根本原因是人与人之间“不相爱”和“自爱”。

在战争频仍的时代,墨子目睹并亲身感受着战争带来的离乱痛苦,以一介布衣之身,满怀天真美好的愿望,企图借兼爱之说消弭战争的硝烟。“视人国若其国,谁攻?”(《兼爱上》)大到一国,小到一家一身,唯有兼爱方能杜绝一切“祸篡怨恨”。这种天真背后,朴素的人道主义精神以及悲天悯人的救世之心跃然纸上,而隐含的平等观也呼之欲出,因为兼爱之说所包括的两方面内容,都浸润着平等意识。

其一,爱无等差。“‘兼,尽也。尽,莫不然也。’兼爱,谓尽人而爱之。”(伍非百《墨子大义述》)“兼相爱”要求一视同仁地爱所有的人,无分亲疏、贵贱与贫富,所谓“厚不外己,爱无厚薄”(《大取》),“爱人,待周爱人而后为爱人”(《小取》),“视人之国若视其国,视人之家若视其家,视人之身若视其身”(《兼爱中》)。无分彼此厚薄,将别人的国、家、身当作自己的国、家、身一样尊重和爱护。为什么要“兼爱”呢?墨子认为在“天志”之下,国与国、人与人都是平等的。《法仪》篇说得更明确:“今天下无大小国,皆天之邑也;人无幼长、贵贱,皆天之臣也。”“天”对每个人都平等以待,“兼而爱之,兼而利之”,从而保护每一个人,不准肆意“相恶相贱”,做到“强不执弱,众不劫寡,富不侮贫,贵不傲贱,诈不欺愚”(《兼爱中》)。可见,“墨翟所讲的兼爱含有反抗压迫和等级歧视的意义”(冯友兰《中国哲学史新编》)。

其二,兼以易别。墨子的“兼爱”与孔、孟的“仁者爱人”不同,后者以血缘关系为基础,以“亲亲”“尊尊”为原则,主张仁爱有等,“轻重厚薄”有别;前者以现实的物质功利为基础,以“爱无差等”为原则,主张“远施周遍”,不分亲疏厚薄。儒家的爱发自内在心理的“仁”,以伦理为本位;而墨家的爱源于外在互利的“义”,具有功利主义色彩。儒家的爱重“别”,“别”者区别也,注重远近、贵贱、亲疏、上下之别;而在墨子看来,“别”是祸乱之源。“别者,处大国则攻小国,处大家则乱小家,强劫弱,众暴寡,诈谋愚,贵傲贱。”(《天志中》)墨子的爱重“兼”,《说文》释“兼”:“并也,从又持秝。兼持二禾,秉持一禾。”并持二禾而不专持一禾,隐含互相平等、相互尊重的意味,这是一个涉及人的平等性问题的概念。墨子视爱人若己为兼,亏人自利为别,并据此作出了“兼士”与“别士”、“兼君”与“别君”的区分,主张“以兼为正”,“别非而兼是”,通过“兼以易别”(《兼爱下》),达到人格平等地位的最终实现。(摘编自马作武《墨子:让爱的思想破土而出的第一人》)

材料二:

毛泽东在延安时期大力倡导墨子之道。1939年4月24日,他在“抗大”生产运动初步总结大会上的讲话中指出:墨子是一个劳动者,他不做官,但他是一个比孔子高明的圣人。孔子不耕地,墨子自己动手做桌子、椅子。他还进一步发挥说:“马克思主义千条万条,中心的一条就是不劳动者不得食。”他对陈伯达研究墨子称赞有加:“《墨子的哲学思想》看了,这是你的一大功劳,在中国找出赫拉克利特来了。”毛泽东视墨子为古代辩证唯物论大家,表达了他对墨子的高度评价。

陈独秀也推崇墨子,他说过:“设若中国自秦汉以来,或墨教不废,或百家并立而竞进,则晚周即当欧洲之希腊,吾国历史必与已成者不同。”又说:“墨子兼爱,庄子在宥,许行并耕,此三者诚人类最高之理想,而吾国之国粹也。”

李大钊赞同墨家“节用”的经济主张,认识到“《墨子》《节葬》《节用》《非乐》等篇,均以节用去奢侈为主旨”。

萧楚女非常推崇墨家那种裂裳裹足、摩顶放踵的牺牲精神:“在我们现在这个时代,我们需要墨翟,不需要陶潜、李白。”他还认为墨子的伟大人格与列宁相同,学习墨子有助于革命者去除自身潜藏的种种个人主义。(摘编自郑林华《〈墨子〉与中国共产党人》)

6.下列对材料相关内容的理解和分析,正确的一项是( )

A.墨子是“中国思想史上第一个使爱的思想破土而出的人”,他缅怀与追思无等级的氏族时代,他的大同理想堪称绝唱。

B.墨子在《法仪》中指出,因为“天”对每个人都平等以待,所以,我们应遵循“天志”,保护每一个人,不准肆意“相恶相贱”。

C.墨子推崇“兼”,反对“别”,他主张“以兼为正”,“别非而兼是”,认为“兼以易别”是实现人格平等地位的途径。

D.陈独秀认为墨家的思想如果不废止,将改变中国的历史,墨子的思想是人类的最高理想,是我国的国粹。

答案 C

解析 A项大同理想不是墨子提出的,文中为兼爱学说是大同理想的绝唱。B项强加因果。D项扩大范围,原文是指墨子的“兼爱”而非墨子的思想。

7.根据材料内容,下列说法不正确的一项是( )

A.墨子执着于建立一套符合小生产者、手工业者利益的新体制、新秩序。由此可以推出,他所谓的体制和秩序存在局限性,也将遭到来自统治阶层的阻挠。

B.墨子“以一介布衣之身,满怀天真美好的愿望,企图借兼爱之说消弭战争的硝烟”,这句话既有对墨子救世情怀的肯定与赞美,也隐含着对其理想难以实现的感慨。

C.墨家的“爱”以平等为原则,儒家的“爱”注重等差和分别。通过两者的对比,论证了墨家的“兼爱”思想更符合社会要求,更有进步意义。

D.材料二中,毛泽东和萧楚女推崇墨子的原因各不相同,但都体现了墨子的思想对共产党人的影响,都体现着时代的烙印。

答案 C

解析 对比的目的在于证明墨子的“兼爱”思想隐含着平等的意识,不是为了证明其更具有进步意义。

8.根据材料内容,下列做法或主张与墨子的思想相矛盾的一项是( )

A.六王毕,四海一,蜀山兀,阿房出。覆压三百余里,隔离天日。

B.安能摧眉折腰事权贵,使我不得开心颜?

C.安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜!风雨不动安如山。

D.吾充吾爱汝之心,助天下人爱其所爱,所以敢先汝而死,不顾汝也。

答案 A

解析 A项秦始皇大兴土木兴建阿房宫,违背了墨子的节用思想。B项体现了李白追求人格平等的理想,与“兼爱”思想中隐含的平等思想相合。C项杜甫对天下寒士的关爱符合“兼爱”思想。D项林觉民对天下人的爱符合“兼爱”思想。

9.结合材料内容,简述墨子的思想在今天的现实意义。

答:________________________________________________________________________

答案 ①墨子的“兼爱”思想倡导人与人之间相爱,有利于形成和谐的人际关系。②“兼爱”思想蕴含着平等意识,有利于形成民主、平等的法治观念。③墨子的“非攻”,有助于形成热爱和平的思想。④墨子的“节用”思想对于厉行节约有教育意义。⑤墨子的忘我的牺牲精神,有利于培养人们的社会责任感。⑥墨子是一个劳动者,他参加劳动,对于劳动教育有意义。

10.请简要梳理材料一的行文脉络。

答:________________________________________________________________________

答案 首先提出中心论点,墨子的“兼爱”思想隐含着平等观;接着,结合兼爱思想产生的时代背景,论证其隐含着平等观;最后,从“爱无等差”“兼以易别”两个方面论证“兼爱”思想隐含的平等观。