第2课 战国时期的百家争鸣

图片预览

文档简介

第2课 战国时期的百家争鸣

【考点解读】

考点:春秋战国时期的百家争鸣

课标要求:知道诸子百家,认识春秋战国时期百家争鸣局面形成的重要意义。

解读:知道战国时期儒家、墨家、道家、法家、兵家等诸子百家的代表人物及主张,了解春秋战国时期百家争鸣局面形成的重要意义以及各家学说对后世的影响。

【知识梳理】

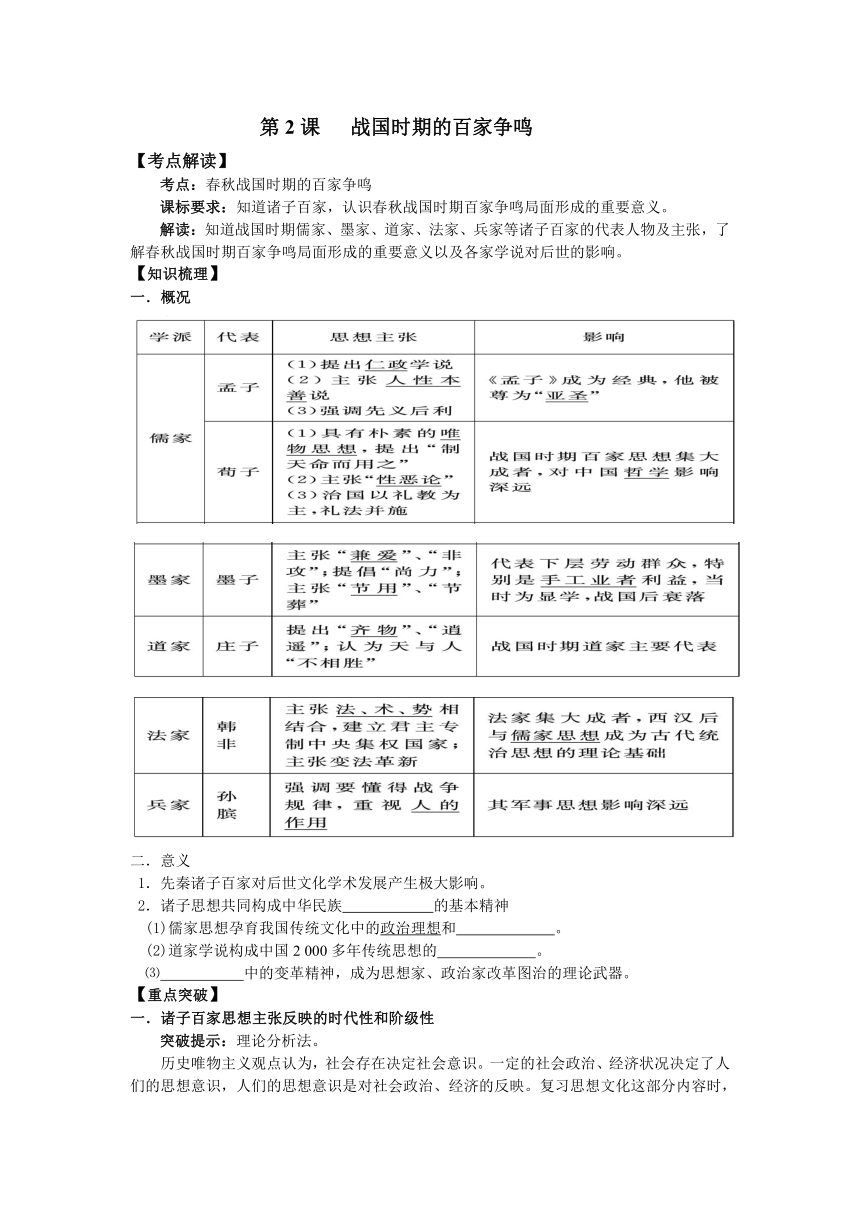

一.概况

二.意义

1.先秦诸子百家对后世文化学术发展产生极大影响。

2.诸子思想共同构成中华民族 的基本精神

(1)儒家思想孕育我国传统文化中的政治理想和 。

(2)道家学说构成中国2 000多年传统思想的 。

⑶ 中的变革精神,成为思想家、政治家改革图治的理论武器。

【重点突破】

一.诸子百家思想主张反映的时代性和阶级性

突破提示:理论分析法。

历史唯物主义观点认为,社会存在决定社会意识。一定的社会政治、经济状况决定了人们的思想意识,人们的思想意识是对社会政治、经济的反映。复习思想文化这部分内容时,牢牢抓住这一点,很多问题就迎刃而解了。

突破归纳:

1.道家老子

反映了奴隶制的瓦解,面对诸侯争霸,社会动乱,代表奴隶主贵族利益,提出了“无为”主张,希望社会退回到“小国寡民”的状态,表现了其没落、消极的情绪。

2.儒家

(1)孔子:代表没落的奴隶主贵族利益的思想家,为挽回奴隶主阶级统治发表了自己的观点主张。思想的核心是“仁”,即缓和矛盾,维护奴隶主贵族的统治;“礼”,即恢复西周奴隶制等级制度。

(2)孟子、荀子:代表战国时期新兴地主阶级利益的思想家,随着地主阶级实力的增强和封建制度的确立,对于如何改造社会也发表了自己的观点。孟子主张实行“仁政”,目的是调和阶级矛盾,以利于封建统治;荀子“制天命而用之”的思想体现了上升时期的地主阶级在利用自然,发展生产方面的朝气和信心。

3.墨家墨子

战国时期,随着封建经济的发展,墨家学派代表小生产者的利益应运而生,主张“兼爱”、“非攻”,要求平等,反对战争,主张任人唯贤。

4.法家韩非子

韩非子的思想体现了新兴地主阶级改造旧制度的进取精神和加强封建集权的迫切愿望。主张变法革新的历史观为当时地主阶级的改革提供了理论依据:其主张建立君主专制中央集权的理论,反映了新兴地主阶级的利益要求,为结束诸侯割据,建立统一的中央集权封建国家提供了理论依据。

二.春秋战国时期百家争鸣局面出现的原因及意义

突破提示:理论分析法

社会存在决定社会意识,社会意识反作用于社会存在。根据这一原理可知,任何思想流派和意识都有其存在的基础,这种基础一般从经济、政治等方面分析。

突破归纳:

1.原因

(1)经济:井田制崩溃,铁器、牛耕推广,促使井田制走向瓦解;封建经济的迅速发展,为学术文化的繁荣提供了物质条件。

(2)政治:周王室衰微,士大夫崛起。政治氛围宽松,各种力量尽可以畅所欲言。

(3)阶级关系:“士”阶层的活跃和受重用。

(4)思想文化:从“学在官府”到“学在民间”。私学的兴起,造就了一大批文士,同时也为学术繁荣提供了舆论阵地。

(5)根本原因:春秋战国时期是社会大变革时代。

2.意义

(1)先秦诸子百家对后世文化学术发展产生了极大影响,共同构成中华民族传统文化基本精神。

(2)百家争鸣过程中各派相互取长补短,形成中国思想文化兼容并包和宽容开放特点。

(3)百家争鸣是中国历史上第一次思想解放运动,对当时和之后中国社会历史的发展起了巨大的推动作用。

3.

【典例探究】

1.(2012·山东文综卷·9)有学者评论战国时期某学派说:“他们都是些注重实践的政治家……他们认为贵族的存在已不合时宜……他们把商人和学者看作是可有可无或多余的人。”这一学派是 ( )

A.儒家 B.道家 C.墨家 D.法家

【解析】选D。法家作为新兴地主阶级代表,反对贵族垄断经济和政治利益的世袭特权,适应兼并战争的需要,特别重视农业,倡导重农抑商,以增强国力。因此法家认为“贵族的存在已不合时宜”“商人是可有可无或多余的人”。

2.(2012高考历史海南卷2)儒家经典强调:“上好礼,则民莫敢不敬;上好义,则民莫敢不服;上好信,则民莫敢不用情。”这段话体现的是

A.民本思想 B.仁政思想 C.礼法并重 D.礼治为先

【答案】:B

【解析】:同时强调“礼(等级秩序)、义(仁义)、信(诚信)”的只能是儒家思想,而儒家思想的核心即是“仁”,ACD三项都不能明确而直接地体现这一核心。

3.(2012高考历史上海卷31)孔子说:“天何言哉? 四时行 焉,百物生焉,天何言哉?”老子说:“人法地,地法天,天法道,道法自然。”韩非子说:“唯夫与天地之剖判也俱生,至天地之消散也不死不衰者谓常。”从以上儒家、道家、法家言论来推断,三家都

A.针对先秦的社会现状提出了共同的政治主张 B.认为自然界的存在不以人的意志为转移

C.表现出人对自然及其规律的尊崇 D.认为自然是可以认识的

【答案】:C(3分);B(1分);D(1分);A(0分)。

【解析】:从题中材料可知,C项是儒道法三家的主要共同点,BD两项是部分共同点(次要共同点),A项错在“共同的政治主张”。

【备考指导】

百家争鸣属于高频考点,复习时应关注以下角度:

1.知识角度

(1)掌握儒、道、墨、法四家代表人物的思想主张,

(2)联系政治、经济、文化三个必修模块,认识百家争鸣局面出现的原因和意义。

(3)将诸子百家思想和古希腊人文思想比较,了解古代中西不同文化特色。

2.热点角度:联系当今和谐社会建设、政治文明建设和可持续性发展等时政热点问题,注意诸子百家思想的现实借鉴意义。如孟子的“仁政”思想,韩非的法治思想,荀子的礼法并和“制天命而用之”思想等。

3.区域历史角度:山东号为“齐鲁文物之邦”,又是闻名的“孔孟之乡”,山东是中国传统文化的源头之一,山东籍的思想家有:春秋时的儒家学派创始人孔子,战国时儒家代表人物孟子和墨家学派创始人墨子。

【巩固练习】

1.“易大传:‘天下一致而百虑,同归而殊途。’夫阴阳、儒、墨、名、法、道德,此务为治者也,直所从言之异路,有省不省耳。”这段话反映的历史时期是 ( )

A.西周 B.春秋战国 C.秦朝 D.明朝

2.孟子的“仁政”是对孔子“仁”学的继承和发展,主要表现在:①把孔子的“仁”具体化②进一步明确了君与民的关系 ③指出了得民心的重要性 ④主张“尚贤”、“非攻” ( )

A.①②③ B.②③④ C.①②④ D.①③④

3.《孟子·离娄上》中说道:“天子不仁,不保四海;诸侯不仁,不保社稷;卿大夫不仁,不保宗庙;士庶人不仁,不保四体。”这说明孟子 ( )

A.与孔子的思想完全相同 B.继承并发展了孔子“仁”的思想

C.不承认等级差别的存在 D.只要求统治者具有“仁”的思想

4.“今使涂之人伏木为学,专心一致,思索孰察,加日悬久,积善而不息,则通于神明,参与天地矣。故圣人者,人之所积而致矣。”对荀子所说的这段话的理解,正确的是 ( )

A.主张持之以恒地学习,不断积累知识和品德

B.主张通过行法治,重刑罚,使人向善去恶

C.主张反省内心,去掉人欲,恢复固有善性

D.主张通过教育使人认识自己灵魂内已有的美德

5.中国经典文化精品《弟子规》是清代后期影响最广的儿童道德启蒙读物,右图中有一句“父母教,须敬听,父母责,须顺承”。这突出反映了清朝教育 ( )

A.提倡家庭自身教育 B.注重儒家伦理教育

C.鼓励儿童全面发展 D.渗透天人感应思想

6.春秋战国时期思想活跃,百家杂陈。与孔子的“仁”相比,墨子的“兼爱”注重 ( )

A.恻隐之心,人的善良本性 B.倡导重义轻利

C.道德的重要 D.无等级名分差别

7.“分定而无制,不可,故立禁。禁立而莫之司,不可,故立官。官设而莫之一,不可,故立君。”这种主张最符合下列古代哪一学派 ( )

A.法家 B.儒家 C.道家 D.墨家

8.孔子主张“仁者,爱人”,墨子主张“兼爱”“非攻”,孟子主张“政在得民”,三者主张的本质内涵都是重视 ( )

A .人的平等权利 B .人的善良本性 C .和谐社会的人际关系 D.人的自由平等

9.易中天先生在其新书《先秦诸子百家》中对春秋战国时期的学派作了如下评价:①关注社会,留下了平等、互利、博爱的社会理想 ②关注人生、留下了真实、自由、宽容的人生追求 ③关注国家,留下了公开、公平、公正的治国理念 ④关注文化,留下了仁爱、正义、自强的核心价值。下列各项对①②③④对应的学派判断正确的是 ( )

A.道家、儒家、墨家、法家 B.儒家、道家、法家、墨家

C.墨家、道家、法家、儒家 D.法家、墨家、儒家、道家

10.“一个时代的思想不够活跃,创新就不可能有多大成就,社会发展的后劲就不会足。”依照这种观点,春秋战国时期的百家争鸣对历史的最大影响是 ( )

A.直接促进了社会经济的迅速发展 B.奠定了中国思想文化发展的基础

C.出现了“诸子百家” D.出现了政治、经济大变动

二.非选择题

11.阅读下列材料:

材料一 仁者爱人。孝悌也者,其为人之本也。 ——《论语》

材料二 仁眇天下,故天下莫不亲也;义眇天下,故天下莫不贵也;威眇天下,故天下莫敢敌也。以不敌之威,辅服人之道,故不战而胜,不攻而得,甲兵不劳而天下服,是知王道者也。 ——《荀子·王制》

材料三 凡兼人者有三术:有以德兼人者,有以力兼人者,有以富兼人者。……故曰:以德兼人者王,以力兼人者弱,以富兼人者贫,古今一也。 ——《荀子·议兵》

材料四 仁者无敌。 ——《孟子·梁惠王上》

“仁”字书法和某网友的“仁”字QQ头像。

请回答:

(1)“仁”的思想是在怎样的背景下产生的?(6分)

(2)根据材料一,概括荀子在治理国家方面的基本观点。(4分)

(3)根据材料二,概括荀子在“兼人”方面的基本观点。(4分)

(4)你是怎样理解孟子“仁者无敌”思想的?从材料四中可以看出,“仁”还寄寓着现代国人怎样的期盼?(8分)

12.阅读下列材料:

材料一 恻隐之心,人皆有之;羞恶之心,人皆有之;恭敬之心,人皆有之;是非之心,人皆有之;恻隐之心,仁也。……人皆有不忍人之心。先王有不忍人之心,斯有不忍人之政矣。 ——《孟子》

材料二 今人之性,生而有好利焉,顺是,故争夺生而辞让亡焉;生而有疾恶焉,顺是,故残贼生而忠信亡焉;生而有耳目之欲,有好声色焉,顺是,故淫乱生而礼义文理亡焉。然则从人之性,顺人之情,必出于争夺,合于犯分乱理,而归于暴。故必将有师法之化,礼仪之道,然后出于辞让,合于文理,而归于治。……古者圣王以人之性恶,以为偏险而不正,悖乱而不治,是以为之起礼义、制法度,以矫饰人之性情而正之,以扰化人之情性而导之也。

——《荀子》

材料三 如果人是天使,那就不需要政府了。如果是天使统治人,就不需要对政府有任何外来的或内在的限制了。……人总是要追求其个人私利的。要改变人性,就像要阻挡狂流一样困难。聪明的立法者应该巧妙地通过改变河道而对其加以引导,并在可能的情况下将其导向公共利益方面。 ——美国“宪法之父”麦迪逊

请回答:

(1)比较材料一、二,指出孟子和荀子观点的不同之处。(6分)

(2)根据材料二、三,指出麦迪逊和荀子观点的共同之处。(3分)

(3)结合材料谈谈你对人性的看法及人性在治理国家和规范社会方面的见解。(6分)

第2课 战国时期的百家争鸣参考答案

选择题答案:1—10 BABAB DACCB

11.【解析】本题考查学生的阅读、理解能力。第(1)问,应结合春秋战国时期的社会状况进行分析。第(2)问,“仁”、“义”即仁义,“威”即王道,注意它们各自的作用。第(3)问,根据材料即可得到答案。第(4)问,先理解其字面意思,进而结合两幅图片进行分析。

【答案】 (1)针对礼崩乐坏的局面,孔子提出了“仁”的主张(具体回答春秋社会背景也可)。

(2)荀子认为只有用“仁义”、”王道”治理国家才可以不战自胜、不攻自得。

(3)荀子认为“兼人”有三法:以德兼人,以力兼人,以富兼人。其中上策之法是以德兼人。

(4)孟子主张“仁”出自人的天性,把“仁”作为人类正义的基本准则,从“仁”出发,人们就会友爱或获得帮助,化解矛盾或获得战胜艰难困苦的力量;对于统治者要行“仁政”,才能天下归心,才能结束列国纷争的局面。

期盼:尊老爱幼,与人为善,崇尚正义,社会有序,和谐发展。

12.【解析】 本题考查学生的阅读、分析能力。第(1)问,孟子认为“恻隐、羞恶、恭敬、是非”之心,恻隐之心,仁也,反映了孟子的伦理观,即人性善,政治上则主张仁政;从材料二中的“生而有好利焉”等,结合所学知识,荀子认为人性恶,政治上主张礼法并重。第(2)问,麦迪逊认为“人总是要追求其个人私利的”,都主张用法律来加以约束与引导(聪明的立法者应该巧妙地通过改变河道而对其加以引导)。第(3)问,全面客观地分析人身两个方面的统一。

【答案】 (1)不同:孟子认为人性本善,统治者应该推行仁政;荀子认为人性本恶,统治者应该礼法并重。

(2)同:都认为人性有追求个人私利的一面;主张通过法律对人性加以约束、引导。

(3)认识:人性既有善良的一面,也有追求私利(自私)的一面。

见解:通过教化,弘扬善良、人道,使人向善;通过法制,去恶从善,保护公众利益。

【考点解读】

考点:春秋战国时期的百家争鸣

课标要求:知道诸子百家,认识春秋战国时期百家争鸣局面形成的重要意义。

解读:知道战国时期儒家、墨家、道家、法家、兵家等诸子百家的代表人物及主张,了解春秋战国时期百家争鸣局面形成的重要意义以及各家学说对后世的影响。

【知识梳理】

一.概况

二.意义

1.先秦诸子百家对后世文化学术发展产生极大影响。

2.诸子思想共同构成中华民族 的基本精神

(1)儒家思想孕育我国传统文化中的政治理想和 。

(2)道家学说构成中国2 000多年传统思想的 。

⑶ 中的变革精神,成为思想家、政治家改革图治的理论武器。

【重点突破】

一.诸子百家思想主张反映的时代性和阶级性

突破提示:理论分析法。

历史唯物主义观点认为,社会存在决定社会意识。一定的社会政治、经济状况决定了人们的思想意识,人们的思想意识是对社会政治、经济的反映。复习思想文化这部分内容时,牢牢抓住这一点,很多问题就迎刃而解了。

突破归纳:

1.道家老子

反映了奴隶制的瓦解,面对诸侯争霸,社会动乱,代表奴隶主贵族利益,提出了“无为”主张,希望社会退回到“小国寡民”的状态,表现了其没落、消极的情绪。

2.儒家

(1)孔子:代表没落的奴隶主贵族利益的思想家,为挽回奴隶主阶级统治发表了自己的观点主张。思想的核心是“仁”,即缓和矛盾,维护奴隶主贵族的统治;“礼”,即恢复西周奴隶制等级制度。

(2)孟子、荀子:代表战国时期新兴地主阶级利益的思想家,随着地主阶级实力的增强和封建制度的确立,对于如何改造社会也发表了自己的观点。孟子主张实行“仁政”,目的是调和阶级矛盾,以利于封建统治;荀子“制天命而用之”的思想体现了上升时期的地主阶级在利用自然,发展生产方面的朝气和信心。

3.墨家墨子

战国时期,随着封建经济的发展,墨家学派代表小生产者的利益应运而生,主张“兼爱”、“非攻”,要求平等,反对战争,主张任人唯贤。

4.法家韩非子

韩非子的思想体现了新兴地主阶级改造旧制度的进取精神和加强封建集权的迫切愿望。主张变法革新的历史观为当时地主阶级的改革提供了理论依据:其主张建立君主专制中央集权的理论,反映了新兴地主阶级的利益要求,为结束诸侯割据,建立统一的中央集权封建国家提供了理论依据。

二.春秋战国时期百家争鸣局面出现的原因及意义

突破提示:理论分析法

社会存在决定社会意识,社会意识反作用于社会存在。根据这一原理可知,任何思想流派和意识都有其存在的基础,这种基础一般从经济、政治等方面分析。

突破归纳:

1.原因

(1)经济:井田制崩溃,铁器、牛耕推广,促使井田制走向瓦解;封建经济的迅速发展,为学术文化的繁荣提供了物质条件。

(2)政治:周王室衰微,士大夫崛起。政治氛围宽松,各种力量尽可以畅所欲言。

(3)阶级关系:“士”阶层的活跃和受重用。

(4)思想文化:从“学在官府”到“学在民间”。私学的兴起,造就了一大批文士,同时也为学术繁荣提供了舆论阵地。

(5)根本原因:春秋战国时期是社会大变革时代。

2.意义

(1)先秦诸子百家对后世文化学术发展产生了极大影响,共同构成中华民族传统文化基本精神。

(2)百家争鸣过程中各派相互取长补短,形成中国思想文化兼容并包和宽容开放特点。

(3)百家争鸣是中国历史上第一次思想解放运动,对当时和之后中国社会历史的发展起了巨大的推动作用。

3.

【典例探究】

1.(2012·山东文综卷·9)有学者评论战国时期某学派说:“他们都是些注重实践的政治家……他们认为贵族的存在已不合时宜……他们把商人和学者看作是可有可无或多余的人。”这一学派是 ( )

A.儒家 B.道家 C.墨家 D.法家

【解析】选D。法家作为新兴地主阶级代表,反对贵族垄断经济和政治利益的世袭特权,适应兼并战争的需要,特别重视农业,倡导重农抑商,以增强国力。因此法家认为“贵族的存在已不合时宜”“商人是可有可无或多余的人”。

2.(2012高考历史海南卷2)儒家经典强调:“上好礼,则民莫敢不敬;上好义,则民莫敢不服;上好信,则民莫敢不用情。”这段话体现的是

A.民本思想 B.仁政思想 C.礼法并重 D.礼治为先

【答案】:B

【解析】:同时强调“礼(等级秩序)、义(仁义)、信(诚信)”的只能是儒家思想,而儒家思想的核心即是“仁”,ACD三项都不能明确而直接地体现这一核心。

3.(2012高考历史上海卷31)孔子说:“天何言哉? 四时行 焉,百物生焉,天何言哉?”老子说:“人法地,地法天,天法道,道法自然。”韩非子说:“唯夫与天地之剖判也俱生,至天地之消散也不死不衰者谓常。”从以上儒家、道家、法家言论来推断,三家都

A.针对先秦的社会现状提出了共同的政治主张 B.认为自然界的存在不以人的意志为转移

C.表现出人对自然及其规律的尊崇 D.认为自然是可以认识的

【答案】:C(3分);B(1分);D(1分);A(0分)。

【解析】:从题中材料可知,C项是儒道法三家的主要共同点,BD两项是部分共同点(次要共同点),A项错在“共同的政治主张”。

【备考指导】

百家争鸣属于高频考点,复习时应关注以下角度:

1.知识角度

(1)掌握儒、道、墨、法四家代表人物的思想主张,

(2)联系政治、经济、文化三个必修模块,认识百家争鸣局面出现的原因和意义。

(3)将诸子百家思想和古希腊人文思想比较,了解古代中西不同文化特色。

2.热点角度:联系当今和谐社会建设、政治文明建设和可持续性发展等时政热点问题,注意诸子百家思想的现实借鉴意义。如孟子的“仁政”思想,韩非的法治思想,荀子的礼法并和“制天命而用之”思想等。

3.区域历史角度:山东号为“齐鲁文物之邦”,又是闻名的“孔孟之乡”,山东是中国传统文化的源头之一,山东籍的思想家有:春秋时的儒家学派创始人孔子,战国时儒家代表人物孟子和墨家学派创始人墨子。

【巩固练习】

1.“易大传:‘天下一致而百虑,同归而殊途。’夫阴阳、儒、墨、名、法、道德,此务为治者也,直所从言之异路,有省不省耳。”这段话反映的历史时期是 ( )

A.西周 B.春秋战国 C.秦朝 D.明朝

2.孟子的“仁政”是对孔子“仁”学的继承和发展,主要表现在:①把孔子的“仁”具体化②进一步明确了君与民的关系 ③指出了得民心的重要性 ④主张“尚贤”、“非攻” ( )

A.①②③ B.②③④ C.①②④ D.①③④

3.《孟子·离娄上》中说道:“天子不仁,不保四海;诸侯不仁,不保社稷;卿大夫不仁,不保宗庙;士庶人不仁,不保四体。”这说明孟子 ( )

A.与孔子的思想完全相同 B.继承并发展了孔子“仁”的思想

C.不承认等级差别的存在 D.只要求统治者具有“仁”的思想

4.“今使涂之人伏木为学,专心一致,思索孰察,加日悬久,积善而不息,则通于神明,参与天地矣。故圣人者,人之所积而致矣。”对荀子所说的这段话的理解,正确的是 ( )

A.主张持之以恒地学习,不断积累知识和品德

B.主张通过行法治,重刑罚,使人向善去恶

C.主张反省内心,去掉人欲,恢复固有善性

D.主张通过教育使人认识自己灵魂内已有的美德

5.中国经典文化精品《弟子规》是清代后期影响最广的儿童道德启蒙读物,右图中有一句“父母教,须敬听,父母责,须顺承”。这突出反映了清朝教育 ( )

A.提倡家庭自身教育 B.注重儒家伦理教育

C.鼓励儿童全面发展 D.渗透天人感应思想

6.春秋战国时期思想活跃,百家杂陈。与孔子的“仁”相比,墨子的“兼爱”注重 ( )

A.恻隐之心,人的善良本性 B.倡导重义轻利

C.道德的重要 D.无等级名分差别

7.“分定而无制,不可,故立禁。禁立而莫之司,不可,故立官。官设而莫之一,不可,故立君。”这种主张最符合下列古代哪一学派 ( )

A.法家 B.儒家 C.道家 D.墨家

8.孔子主张“仁者,爱人”,墨子主张“兼爱”“非攻”,孟子主张“政在得民”,三者主张的本质内涵都是重视 ( )

A .人的平等权利 B .人的善良本性 C .和谐社会的人际关系 D.人的自由平等

9.易中天先生在其新书《先秦诸子百家》中对春秋战国时期的学派作了如下评价:①关注社会,留下了平等、互利、博爱的社会理想 ②关注人生、留下了真实、自由、宽容的人生追求 ③关注国家,留下了公开、公平、公正的治国理念 ④关注文化,留下了仁爱、正义、自强的核心价值。下列各项对①②③④对应的学派判断正确的是 ( )

A.道家、儒家、墨家、法家 B.儒家、道家、法家、墨家

C.墨家、道家、法家、儒家 D.法家、墨家、儒家、道家

10.“一个时代的思想不够活跃,创新就不可能有多大成就,社会发展的后劲就不会足。”依照这种观点,春秋战国时期的百家争鸣对历史的最大影响是 ( )

A.直接促进了社会经济的迅速发展 B.奠定了中国思想文化发展的基础

C.出现了“诸子百家” D.出现了政治、经济大变动

二.非选择题

11.阅读下列材料:

材料一 仁者爱人。孝悌也者,其为人之本也。 ——《论语》

材料二 仁眇天下,故天下莫不亲也;义眇天下,故天下莫不贵也;威眇天下,故天下莫敢敌也。以不敌之威,辅服人之道,故不战而胜,不攻而得,甲兵不劳而天下服,是知王道者也。 ——《荀子·王制》

材料三 凡兼人者有三术:有以德兼人者,有以力兼人者,有以富兼人者。……故曰:以德兼人者王,以力兼人者弱,以富兼人者贫,古今一也。 ——《荀子·议兵》

材料四 仁者无敌。 ——《孟子·梁惠王上》

“仁”字书法和某网友的“仁”字QQ头像。

请回答:

(1)“仁”的思想是在怎样的背景下产生的?(6分)

(2)根据材料一,概括荀子在治理国家方面的基本观点。(4分)

(3)根据材料二,概括荀子在“兼人”方面的基本观点。(4分)

(4)你是怎样理解孟子“仁者无敌”思想的?从材料四中可以看出,“仁”还寄寓着现代国人怎样的期盼?(8分)

12.阅读下列材料:

材料一 恻隐之心,人皆有之;羞恶之心,人皆有之;恭敬之心,人皆有之;是非之心,人皆有之;恻隐之心,仁也。……人皆有不忍人之心。先王有不忍人之心,斯有不忍人之政矣。 ——《孟子》

材料二 今人之性,生而有好利焉,顺是,故争夺生而辞让亡焉;生而有疾恶焉,顺是,故残贼生而忠信亡焉;生而有耳目之欲,有好声色焉,顺是,故淫乱生而礼义文理亡焉。然则从人之性,顺人之情,必出于争夺,合于犯分乱理,而归于暴。故必将有师法之化,礼仪之道,然后出于辞让,合于文理,而归于治。……古者圣王以人之性恶,以为偏险而不正,悖乱而不治,是以为之起礼义、制法度,以矫饰人之性情而正之,以扰化人之情性而导之也。

——《荀子》

材料三 如果人是天使,那就不需要政府了。如果是天使统治人,就不需要对政府有任何外来的或内在的限制了。……人总是要追求其个人私利的。要改变人性,就像要阻挡狂流一样困难。聪明的立法者应该巧妙地通过改变河道而对其加以引导,并在可能的情况下将其导向公共利益方面。 ——美国“宪法之父”麦迪逊

请回答:

(1)比较材料一、二,指出孟子和荀子观点的不同之处。(6分)

(2)根据材料二、三,指出麦迪逊和荀子观点的共同之处。(3分)

(3)结合材料谈谈你对人性的看法及人性在治理国家和规范社会方面的见解。(6分)

第2课 战国时期的百家争鸣参考答案

选择题答案:1—10 BABAB DACCB

11.【解析】本题考查学生的阅读、理解能力。第(1)问,应结合春秋战国时期的社会状况进行分析。第(2)问,“仁”、“义”即仁义,“威”即王道,注意它们各自的作用。第(3)问,根据材料即可得到答案。第(4)问,先理解其字面意思,进而结合两幅图片进行分析。

【答案】 (1)针对礼崩乐坏的局面,孔子提出了“仁”的主张(具体回答春秋社会背景也可)。

(2)荀子认为只有用“仁义”、”王道”治理国家才可以不战自胜、不攻自得。

(3)荀子认为“兼人”有三法:以德兼人,以力兼人,以富兼人。其中上策之法是以德兼人。

(4)孟子主张“仁”出自人的天性,把“仁”作为人类正义的基本准则,从“仁”出发,人们就会友爱或获得帮助,化解矛盾或获得战胜艰难困苦的力量;对于统治者要行“仁政”,才能天下归心,才能结束列国纷争的局面。

期盼:尊老爱幼,与人为善,崇尚正义,社会有序,和谐发展。

12.【解析】 本题考查学生的阅读、分析能力。第(1)问,孟子认为“恻隐、羞恶、恭敬、是非”之心,恻隐之心,仁也,反映了孟子的伦理观,即人性善,政治上则主张仁政;从材料二中的“生而有好利焉”等,结合所学知识,荀子认为人性恶,政治上主张礼法并重。第(2)问,麦迪逊认为“人总是要追求其个人私利的”,都主张用法律来加以约束与引导(聪明的立法者应该巧妙地通过改变河道而对其加以引导)。第(3)问,全面客观地分析人身两个方面的统一。

【答案】 (1)不同:孟子认为人性本善,统治者应该推行仁政;荀子认为人性本恶,统治者应该礼法并重。

(2)同:都认为人性有追求个人私利的一面;主张通过法律对人性加以约束、引导。

(3)认识:人性既有善良的一面,也有追求私利(自私)的一面。

见解:通过教化,弘扬善良、人道,使人向善;通过法制,去恶从善,保护公众利益。

同课章节目录

- 第一单元 中国古代的思想与科技

- 第1课 孔子与老子

- 第2课 战国时期的百家争鸣

- 第3课 汉代的思想大一统

- 第4课 宋明理学

- 第5课 明清之际的进步思潮

- 第6课 中国古代的科学技术

- 第二单元 中国古代文艺长廊

- 第7课 汉字与书法

- 第8课 笔墨丹青

- 第9课 诗歌与小说

- 第10课 梨园春秋

- 第三单元 从人文精神之源到科学理性时代

- 第11课 希腊先哲的精神觉醒

- 第12课 文艺复兴巨匠的人文风采

- 第13课 挑战教皇的权威

- 第14课 理性之光

- 第15课 近代科学技术革命

- 第四单元 19世纪以来的世界文化

- 第17课 诗歌、小说与戏剧

- 第18课 音乐与美术

- 第19课 电影与电视

- 第五单元 近现代中国的先进思想

- 第20课 西学东渐

- 第21课 新文化运动

- 第22课 孙中山和他的民主追求

- 第23课 毛泽东与马克思主义的中国化

- 第24课 社会主义建设的思想指南

- 第六单元 现代世界的科技与文化

- 第25课 现代科学革命

- 第26课 改变世界的高新科技

- 第27课 新中国的科技成就

- 第28课 国运兴衰,系于教育

- 第29课 百花齐放 百家争鸣