纲要上第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固 导学案

文档属性

| 名称 | 纲要上第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固 导学案 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1006.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-02-09 09:12:13 | ||

图片预览

文档简介

第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

【目标素养】

1.了解两汉时期“文景之治”“光武中兴”两大治世的表现及其出现的原因。

2.从政治、经济、思想等方面掌握汉武帝巩固统一多民族国家的措施。

3.全面掌握两汉时期的文化成就,理解文化传承的重要性。

【学法指导】

1.了解西汉建立的过程,分析“文景之治”出现的原因,通过史料探究的方式认识王国问题对西汉中央集权的危害。

2.从历史解释的角度,认识“推恩令”“独尊儒术”的作用和影响;从家国情怀的角度,认识汉武帝开疆拓土对巩固统一多民族封建国家的意义。

3.掌握两汉的文化成就,运用唯物史观分析两汉时期文化发展的原因。

【重点难点】

1.重点:西汉统一多民族国家在政治、经济、社会、思想文化上的巩固措施

2.重点:两汉衰亡的历史原因

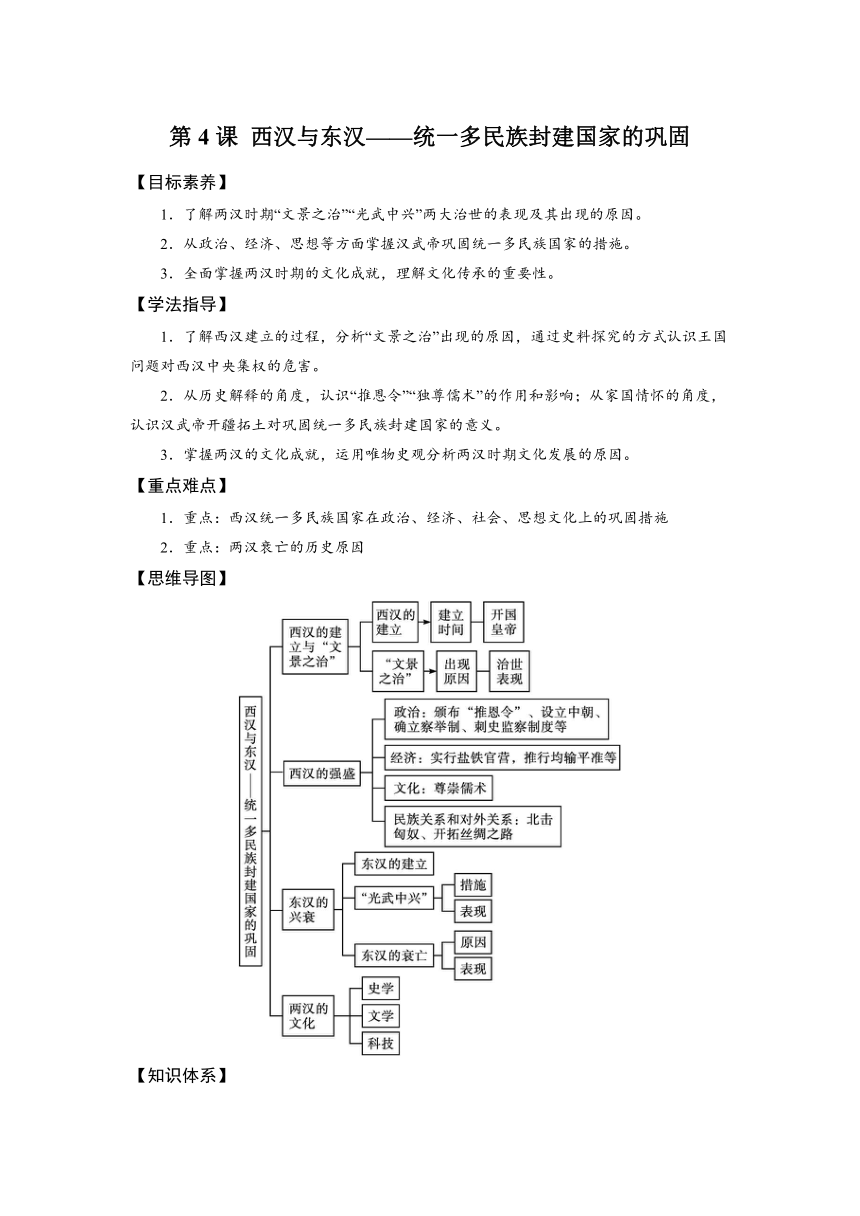

【思维导图】

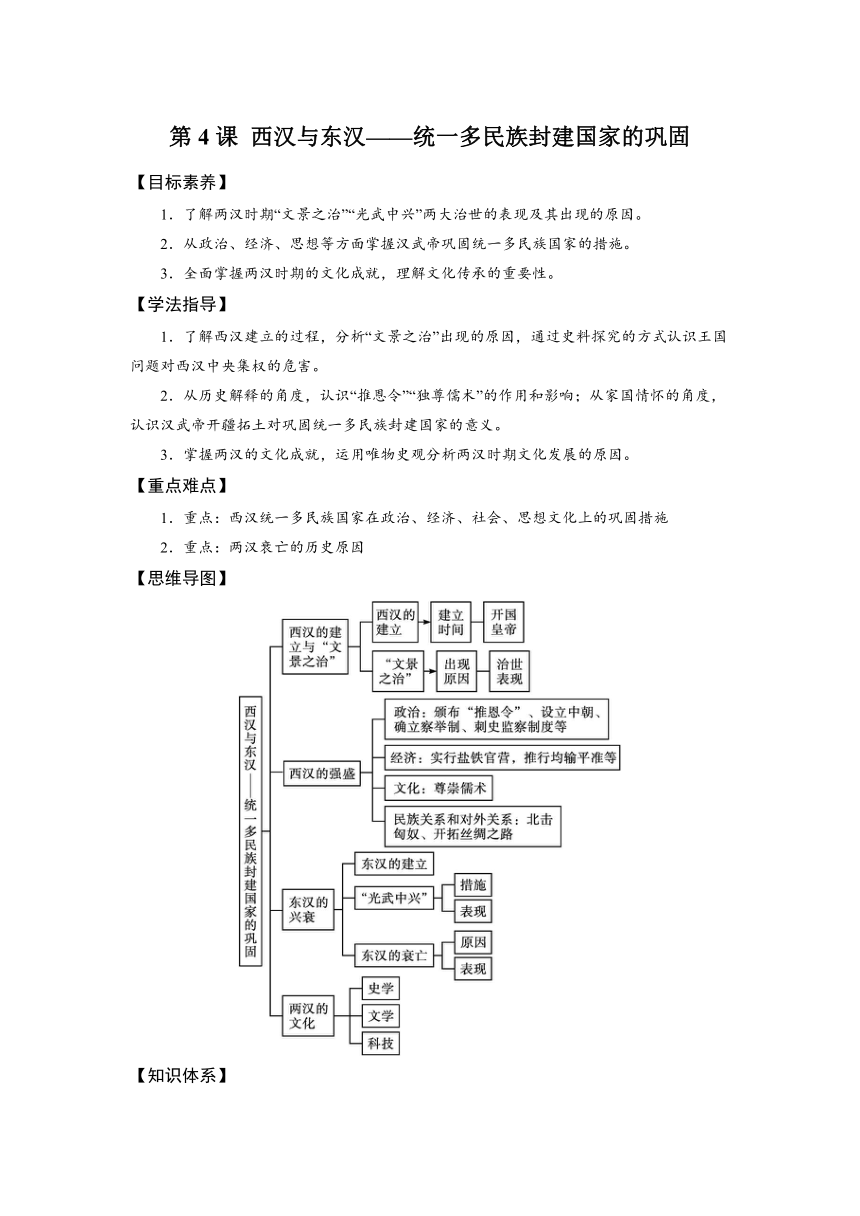

【知识体系】

一、西汉的建立与“文景之治”

1.西汉的建立

公元前202年,刘邦建立汉朝,定都长安,史称西汉。刘邦即汉高祖。

2.汉初的统治

“文景 之治” 背景 汉初统治集团吸取秦朝速亡的教训,尊奉黄老无为思想

内容 采取“与民休息”政策,减轻赋税、徭役和刑罚,提倡节俭,减少财政支出

结果 文帝、景帝在位期间,经济得到了明显恢复,社会稳定,史称“文景之治”

王国 问题 背景 西汉初年的各种制度基本沿袭秦朝,史称“汉承秦制”,但地方行政制度采取郡县与分封并行制。

问题 诸侯王拥兵自重,对中央集权造成严重威胁

应对 汉高祖将异姓诸侯王逐渐剪除,但又陆续分封了一批同姓诸侯王。汉景帝在位时,削减诸侯封地,引发了吴、楚等七国叛乱。但叛乱不得人心,三个月内即被平定

思考点1

材料:汉兴,扫除烦苛,与民休息。至于孝文,加之以恭俭,孝景遵业,五六十载之间,至于移风易俗,黎民醇厚。周云成康,汉言文景,美矣!

——《汉书·景帝纪》

问题:分析“文景之治”局面出现的原因。

提示:原因:汉初统治集团采取“与民休息”政策,减轻苛捐杂税,出现了“文景之治”的局面。

[概念阐释] 黄老之学

(1)黄老之学始于战国盛于西汉,假托黄帝和老子的思想,实为道家和法家思想结合,并兼采阴阳、儒、墨等诸家观点而成。

(2)在社会治理中,黄老之学强调君主应“无为而治”,“省苛事,薄赋敛,毋夺民时”,其主张在汉初产生了一定影响,出现了“文景之治”。

[情境思考] 汉初的郡国并行制

徐天麟在《西汉会要》中说:“汉祖龙兴,取周秦之制而兼用之,其亦有意于矫前世之弊矣。”这里“矫前世之弊”主要采取了什么措施?

提示:采取郡国并行制。

二、西汉的强盛

[概念阐释] 均输法与平准法

(1)均输法是指在汉武帝时期推行的由国家在各地统一征购和运输货物的经济政策。在中央主管国家财政的大司农之下设立均输官,把应由各地输京的物品转运至各处贩卖,从而增加政府收入,抑制商人垄断市场。

(2)平准法是国家平衡物价的政策,在长安和主要城市设立平准官,利用均输官所存物资,根据物价,贵时抛售,贱时收购。

思考点2

材料:董仲舒详细叙说了“尊崇儒术”的理由:

《春秋》大一统者,天地之常经,古今之通谊也。今师异道,人异论,百家殊方,指意不同,是以上亡以持一统;法制数变,下不知所守。臣愚以为诸不在六艺之科孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。邪辟之说灭息,然后统纪可一而法度可明,民知所从矣。

——[东汉]班固《汉书·董仲舒传》

问题:分析董仲舒“尊崇儒术”的原因及目的。

提示:原因:各种学说盛行,扰乱人们的思想,不利于“大一统”的实现。目的:用思想的统一来巩固政治和国家的统一。

三、东汉的兴衰

1.短暂的王莽政权

背景 西汉后期,政治日趋黑暗,土地兼并严重,赋税徭役沉重,破产农民沦为奴婢或流亡,社会动荡

建立 公元9年,外戚王莽夺取皇位,改国号为新,西汉灭亡

局势 王莽统治不力,社会矛盾更加激化。国家出现严重的旱灾和蝗灾,绿林、赤眉等农民大起义爆发

结果 23年,绿林军在昆阳击败王莽军队主力。随后,绿林军攻入长安,推翻王莽政权

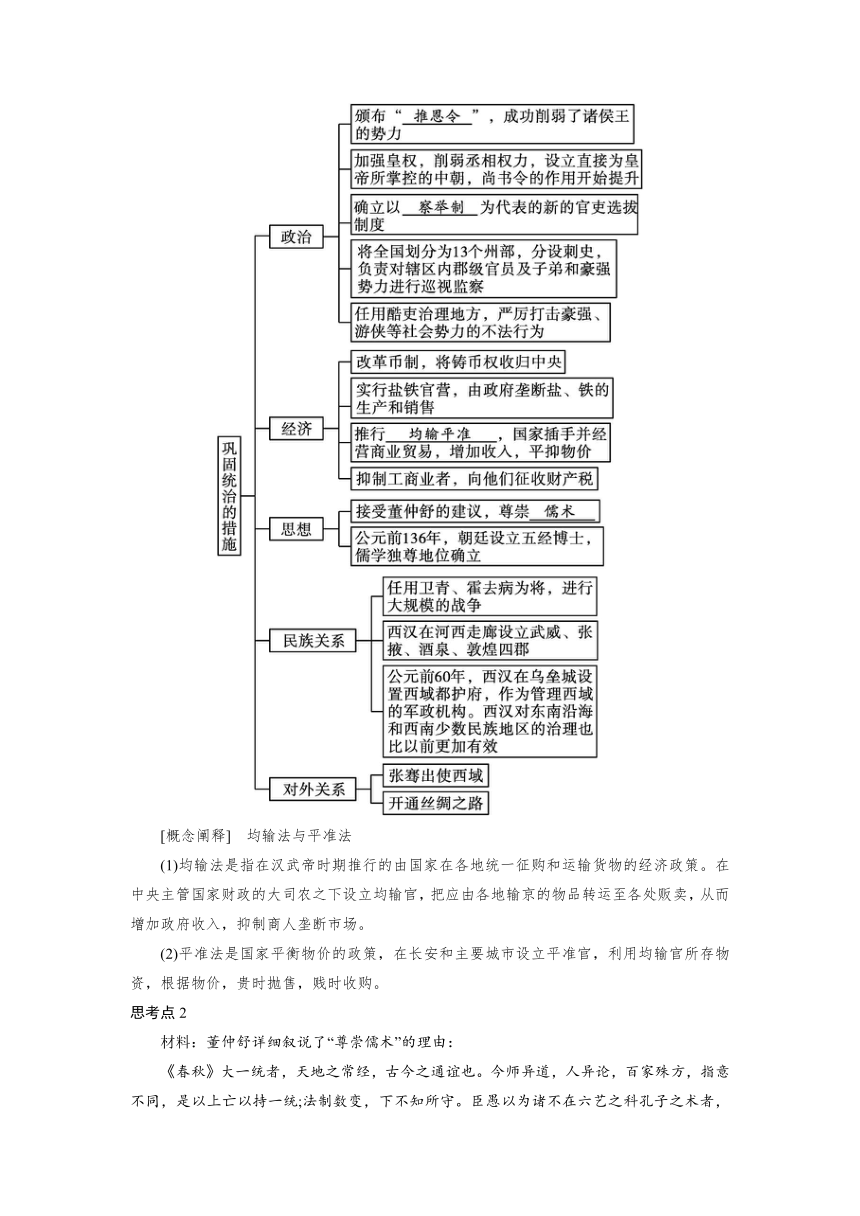

2.东汉“光武中兴”

(1)背景

①25年,西汉宗室刘秀重建汉朝,不久定都洛阳,史称东汉,刘秀即汉光武帝。

②刘秀平定一些割据政权,实现全国统一。

(2)措施

(3)结果:社会经济在稳定的政局下重新发展起来,史称“光武中兴”。

3.东汉衰落

下列属于东汉衰落的原因有:__________________。(填写序号)

①皇帝大多年幼继位 ②外戚干政 ③宦官掌权 ④“党锢之祸” ⑤实行盐铁官营 ⑥土地兼并严重

⑦豪强地主势力发展迅速 ⑧尊奉黄老无为思想 ⑨黄巾起义动摇统治基础 ⑩出现军阀割据局面

思考点3

材料:

东汉画像砖中描绘的集市

问题:从上面图片你能得出什么历史信息

提示:历史信息:东汉建立后,统治者吸取前朝灭亡的教训,调整统治政策,轻徭薄赋,出现了“光武中兴”的盛况。画像砖描绘了各行各业忙碌的场景,是社会稳定和繁荣的表现。

四、两汉的文化

1.史学

(1)《史记》

①西汉司马迁撰写的《史记》,以本纪、表、书、世家、列传的形式,叙述了上起黄帝、下至汉武帝年间的历史,首创了纪传体通史体裁。

②《史记》是一部兼具史学和文学特色的不朽名著。

(2)《汉书》:东汉班固撰写的《汉书》,是我国第一部纪传体断代史。

[情境思考] 司马迁的史学家素质

司马迁从小受到家庭熏陶,爱好文史,年轻时寻访名胜古迹。他继承父业做了史官,利用国家藏书处,阅读了大量书籍。经过十多年的刻苦努力,司马迁终于编成《史记》一书。

思考:依据材料,说明作为一个史学家应具有的素质。

提示:勤奋学习,博览古今书籍;不怕困难,多参加社会调查;不畏权贵,敢于秉笔直书等。

2.文学

(1)汉赋:是一种介于韵文和散文之间的文体,讲究铺陈排比,辞藻华丽。

(2)乐府诗:是国家专管音乐的机构采集民歌修改而成的诗,其中很多诗反映了当时社会的真实情况。

(3)五言诗:在东汉民间流行,语言朴实、生动,传播广泛。

3.科技

(1)成书于战国至西汉间的《黄帝内经》奠定了中医理论的基础。

(2)东汉时的《神农本草经》是中国古代第一部药物学专著。

(3)《九章算术》在中国数学史乃至世界数学史上都占有重要地位。

(4)105年,东汉蔡伦改进造纸术。后来,纸成为主要书写材料,大大促进了中国和世界文化的传播和发展。

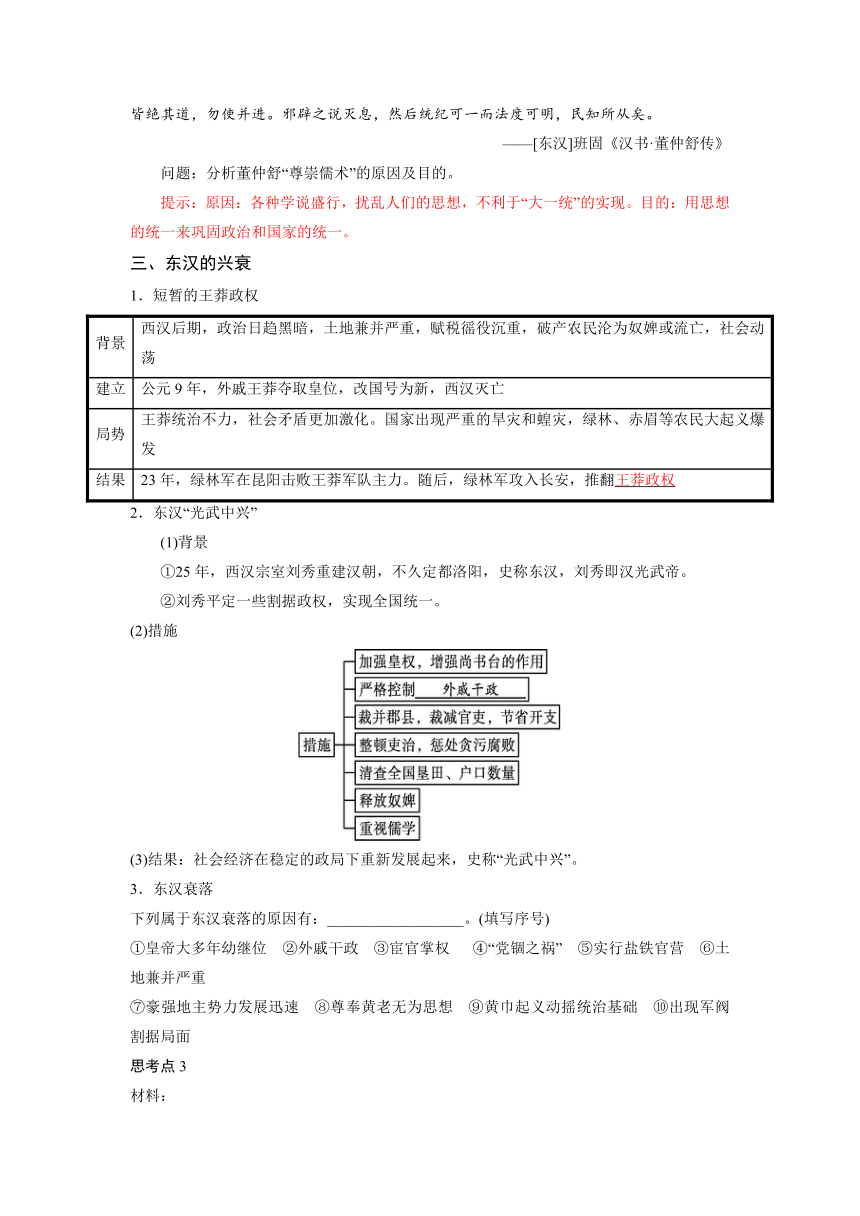

思考点4

材料一:

《九章算术》书影

材料二:两汉科技成就众多。西汉初期成书的《周髀算经》,记载了用竿标测日影以求日高的方法,最早引用了西周初年勾股定理的特例商高定理。东汉张衡发明候风地动仪,测验地震方位,还撰写了天文学专著《灵宪》。东汉张仲景博采众方,著《伤寒杂病论》,被后世誉为“医圣”。东汉华佗发明了一种从植物中提取、适用于外科手术的麻醉药,即麻沸散。农学方面出现了《氾胜之书》,其后出现的《四民月令》中也有较多的农学内容。

问题:根据图文材料,分析两汉科技的特点。

提示:特点:领先世界、成就众多;实用性强,服务于日常生产生活;注重继承和总结。

【问题探究】

问题探究一 汉初国家治理与西汉的强盛

材料一

(1)从材料中数据你能得出什么历史信息 据此推知汉初的统治有何隐患

提示:历史信息:郡国并行制导致封国的人口和管辖的区域远超中央;封国实力强大,中央实力弱小。隐患:中央集权极大地削弱,皇权受到威胁,为汉王朝的统治与稳定埋下隐患。

材料二 汉兴,扫除烦苛,与民休息。至于孝文,加之以恭俭,孝景遵业,五六十载之间,至于移风易俗,黎民醇厚。周云成康,汉言文景,美矣!

——[东汉]班固《汉书·景帝纪》

公元前60年,匈奴势力被逐出西域。西汉在乌垒城(今新疆巴州轮台县)设西域都护府,专门管理西域事务。此后,“汉之号令班西域矣”。

——摘编自卜宪群《中国通史》等

(2)概括材料内容,并说明两段材料之间的关系。

提示:内容:汉初推行休养生息政策,出现“文景之治”;公元前60年,西汉在乌垒城设置西域都护府,作为管理西域的军政机构。关系:汉初经济恢复发展,为汉武帝反击匈奴袭扰、巩固中央集权、扩大版图奠定了物质基础。

问题探究二 东汉灭亡的原因

材料一 这个以南阳豪强为主体的刘秀军,在政治上有优势,在军事上有谋略,再加上禁止掳掠,争取民心,这就决定了它的必然胜利。刘秀既是地主阶级的代表,自然是农民起义军的死敌;但是他也代表着社会的共同要求,完成了国家统一的伟大事业。他在推倒王莽的战争中,在削平割据的战争中,都起了极大的作用,因之,他是对当时历史有重要贡献的历史人物。

——白寿彝《中国通史》

(1)材料一中评价汉光武帝的方法是什么 根据材料一,分析东汉初年出现“光武中兴”局面的原因。

提示:方法:一分为二。原因:汉光武帝代表着社会的共同要求,平定了一些割据政权,实现了全国统一,并实行了一系列顺应民心的政策。

材料二 豪强地主……经济上,它们不断膨胀的势力是对国家小农经济的严重破坏;政治上,它们是中央集权的离心力量;军事上,它们拥有不断壮大的私人武装力量,是对国家统一局面的严重威胁。在黄巾大起义和汉末大乱中,许多豪强大族乘机割据称雄……最终发展为全国性的混战……东汉王朝在三国形成的过程中寿终正寝。

——赵长欣《政治腐败下东汉的灭亡》

(2)根据材料二并结合所学知识,分析豪强地主势力的发展与东汉政权衰亡之间的关系。

提示:关系:东汉时期,豪强地主势力发展迅速,土地兼并严重,阶级矛盾日益尖锐。东汉豪强地主势力强大,削弱了中央集权。在镇压起义军的过程中,豪强地主形成一个个割据势力,瓦解了中央集权国家。

【本课小结】

【巩固习题】

1.汉朝承袭了秦朝“郡县制”这种行政管理制度,不同的是汉朝在推行“郡县制”的同时又推行“封国制”,封国包括王国和侯国,这种制度被称为“郡县与分封并行制”,两汉时期虽郡国并行,但仍以“郡县制”为主。材料反映出当时( )

A.分封制得到了普遍认同 B.郡县与分封并行制加强了中央集权,巩固了统治

C.地方制度重构适应了时代发展 D.家国一体的观念开始出现

2.东汉时期,豪强地主势力强大,“馆舍布于州郡,田亩连于方国……荣乐过于封君,势力侔(等于,相当)于守令”。中央政府曾试图限制豪强兼并土地、隐匿人口、逃避赋税,但都归于失败。这说明东汉的豪强地主( )

A.成为维护皇权的重要力量 B.是形成垄断经济的主要力量

C.是威胁中央集权的主要因素 D.是代表宗族权力的主要势力

【目标素养】

1.了解两汉时期“文景之治”“光武中兴”两大治世的表现及其出现的原因。

2.从政治、经济、思想等方面掌握汉武帝巩固统一多民族国家的措施。

3.全面掌握两汉时期的文化成就,理解文化传承的重要性。

【学法指导】

1.了解西汉建立的过程,分析“文景之治”出现的原因,通过史料探究的方式认识王国问题对西汉中央集权的危害。

2.从历史解释的角度,认识“推恩令”“独尊儒术”的作用和影响;从家国情怀的角度,认识汉武帝开疆拓土对巩固统一多民族封建国家的意义。

3.掌握两汉的文化成就,运用唯物史观分析两汉时期文化发展的原因。

【重点难点】

1.重点:西汉统一多民族国家在政治、经济、社会、思想文化上的巩固措施

2.重点:两汉衰亡的历史原因

【思维导图】

【知识体系】

一、西汉的建立与“文景之治”

1.西汉的建立

公元前202年,刘邦建立汉朝,定都长安,史称西汉。刘邦即汉高祖。

2.汉初的统治

“文景 之治” 背景 汉初统治集团吸取秦朝速亡的教训,尊奉黄老无为思想

内容 采取“与民休息”政策,减轻赋税、徭役和刑罚,提倡节俭,减少财政支出

结果 文帝、景帝在位期间,经济得到了明显恢复,社会稳定,史称“文景之治”

王国 问题 背景 西汉初年的各种制度基本沿袭秦朝,史称“汉承秦制”,但地方行政制度采取郡县与分封并行制。

问题 诸侯王拥兵自重,对中央集权造成严重威胁

应对 汉高祖将异姓诸侯王逐渐剪除,但又陆续分封了一批同姓诸侯王。汉景帝在位时,削减诸侯封地,引发了吴、楚等七国叛乱。但叛乱不得人心,三个月内即被平定

思考点1

材料:汉兴,扫除烦苛,与民休息。至于孝文,加之以恭俭,孝景遵业,五六十载之间,至于移风易俗,黎民醇厚。周云成康,汉言文景,美矣!

——《汉书·景帝纪》

问题:分析“文景之治”局面出现的原因。

提示:原因:汉初统治集团采取“与民休息”政策,减轻苛捐杂税,出现了“文景之治”的局面。

[概念阐释] 黄老之学

(1)黄老之学始于战国盛于西汉,假托黄帝和老子的思想,实为道家和法家思想结合,并兼采阴阳、儒、墨等诸家观点而成。

(2)在社会治理中,黄老之学强调君主应“无为而治”,“省苛事,薄赋敛,毋夺民时”,其主张在汉初产生了一定影响,出现了“文景之治”。

[情境思考] 汉初的郡国并行制

徐天麟在《西汉会要》中说:“汉祖龙兴,取周秦之制而兼用之,其亦有意于矫前世之弊矣。”这里“矫前世之弊”主要采取了什么措施?

提示:采取郡国并行制。

二、西汉的强盛

[概念阐释] 均输法与平准法

(1)均输法是指在汉武帝时期推行的由国家在各地统一征购和运输货物的经济政策。在中央主管国家财政的大司农之下设立均输官,把应由各地输京的物品转运至各处贩卖,从而增加政府收入,抑制商人垄断市场。

(2)平准法是国家平衡物价的政策,在长安和主要城市设立平准官,利用均输官所存物资,根据物价,贵时抛售,贱时收购。

思考点2

材料:董仲舒详细叙说了“尊崇儒术”的理由:

《春秋》大一统者,天地之常经,古今之通谊也。今师异道,人异论,百家殊方,指意不同,是以上亡以持一统;法制数变,下不知所守。臣愚以为诸不在六艺之科孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。邪辟之说灭息,然后统纪可一而法度可明,民知所从矣。

——[东汉]班固《汉书·董仲舒传》

问题:分析董仲舒“尊崇儒术”的原因及目的。

提示:原因:各种学说盛行,扰乱人们的思想,不利于“大一统”的实现。目的:用思想的统一来巩固政治和国家的统一。

三、东汉的兴衰

1.短暂的王莽政权

背景 西汉后期,政治日趋黑暗,土地兼并严重,赋税徭役沉重,破产农民沦为奴婢或流亡,社会动荡

建立 公元9年,外戚王莽夺取皇位,改国号为新,西汉灭亡

局势 王莽统治不力,社会矛盾更加激化。国家出现严重的旱灾和蝗灾,绿林、赤眉等农民大起义爆发

结果 23年,绿林军在昆阳击败王莽军队主力。随后,绿林军攻入长安,推翻王莽政权

2.东汉“光武中兴”

(1)背景

①25年,西汉宗室刘秀重建汉朝,不久定都洛阳,史称东汉,刘秀即汉光武帝。

②刘秀平定一些割据政权,实现全国统一。

(2)措施

(3)结果:社会经济在稳定的政局下重新发展起来,史称“光武中兴”。

3.东汉衰落

下列属于东汉衰落的原因有:__________________。(填写序号)

①皇帝大多年幼继位 ②外戚干政 ③宦官掌权 ④“党锢之祸” ⑤实行盐铁官营 ⑥土地兼并严重

⑦豪强地主势力发展迅速 ⑧尊奉黄老无为思想 ⑨黄巾起义动摇统治基础 ⑩出现军阀割据局面

思考点3

材料:

东汉画像砖中描绘的集市

问题:从上面图片你能得出什么历史信息

提示:历史信息:东汉建立后,统治者吸取前朝灭亡的教训,调整统治政策,轻徭薄赋,出现了“光武中兴”的盛况。画像砖描绘了各行各业忙碌的场景,是社会稳定和繁荣的表现。

四、两汉的文化

1.史学

(1)《史记》

①西汉司马迁撰写的《史记》,以本纪、表、书、世家、列传的形式,叙述了上起黄帝、下至汉武帝年间的历史,首创了纪传体通史体裁。

②《史记》是一部兼具史学和文学特色的不朽名著。

(2)《汉书》:东汉班固撰写的《汉书》,是我国第一部纪传体断代史。

[情境思考] 司马迁的史学家素质

司马迁从小受到家庭熏陶,爱好文史,年轻时寻访名胜古迹。他继承父业做了史官,利用国家藏书处,阅读了大量书籍。经过十多年的刻苦努力,司马迁终于编成《史记》一书。

思考:依据材料,说明作为一个史学家应具有的素质。

提示:勤奋学习,博览古今书籍;不怕困难,多参加社会调查;不畏权贵,敢于秉笔直书等。

2.文学

(1)汉赋:是一种介于韵文和散文之间的文体,讲究铺陈排比,辞藻华丽。

(2)乐府诗:是国家专管音乐的机构采集民歌修改而成的诗,其中很多诗反映了当时社会的真实情况。

(3)五言诗:在东汉民间流行,语言朴实、生动,传播广泛。

3.科技

(1)成书于战国至西汉间的《黄帝内经》奠定了中医理论的基础。

(2)东汉时的《神农本草经》是中国古代第一部药物学专著。

(3)《九章算术》在中国数学史乃至世界数学史上都占有重要地位。

(4)105年,东汉蔡伦改进造纸术。后来,纸成为主要书写材料,大大促进了中国和世界文化的传播和发展。

思考点4

材料一:

《九章算术》书影

材料二:两汉科技成就众多。西汉初期成书的《周髀算经》,记载了用竿标测日影以求日高的方法,最早引用了西周初年勾股定理的特例商高定理。东汉张衡发明候风地动仪,测验地震方位,还撰写了天文学专著《灵宪》。东汉张仲景博采众方,著《伤寒杂病论》,被后世誉为“医圣”。东汉华佗发明了一种从植物中提取、适用于外科手术的麻醉药,即麻沸散。农学方面出现了《氾胜之书》,其后出现的《四民月令》中也有较多的农学内容。

问题:根据图文材料,分析两汉科技的特点。

提示:特点:领先世界、成就众多;实用性强,服务于日常生产生活;注重继承和总结。

【问题探究】

问题探究一 汉初国家治理与西汉的强盛

材料一

(1)从材料中数据你能得出什么历史信息 据此推知汉初的统治有何隐患

提示:历史信息:郡国并行制导致封国的人口和管辖的区域远超中央;封国实力强大,中央实力弱小。隐患:中央集权极大地削弱,皇权受到威胁,为汉王朝的统治与稳定埋下隐患。

材料二 汉兴,扫除烦苛,与民休息。至于孝文,加之以恭俭,孝景遵业,五六十载之间,至于移风易俗,黎民醇厚。周云成康,汉言文景,美矣!

——[东汉]班固《汉书·景帝纪》

公元前60年,匈奴势力被逐出西域。西汉在乌垒城(今新疆巴州轮台县)设西域都护府,专门管理西域事务。此后,“汉之号令班西域矣”。

——摘编自卜宪群《中国通史》等

(2)概括材料内容,并说明两段材料之间的关系。

提示:内容:汉初推行休养生息政策,出现“文景之治”;公元前60年,西汉在乌垒城设置西域都护府,作为管理西域的军政机构。关系:汉初经济恢复发展,为汉武帝反击匈奴袭扰、巩固中央集权、扩大版图奠定了物质基础。

问题探究二 东汉灭亡的原因

材料一 这个以南阳豪强为主体的刘秀军,在政治上有优势,在军事上有谋略,再加上禁止掳掠,争取民心,这就决定了它的必然胜利。刘秀既是地主阶级的代表,自然是农民起义军的死敌;但是他也代表着社会的共同要求,完成了国家统一的伟大事业。他在推倒王莽的战争中,在削平割据的战争中,都起了极大的作用,因之,他是对当时历史有重要贡献的历史人物。

——白寿彝《中国通史》

(1)材料一中评价汉光武帝的方法是什么 根据材料一,分析东汉初年出现“光武中兴”局面的原因。

提示:方法:一分为二。原因:汉光武帝代表着社会的共同要求,平定了一些割据政权,实现了全国统一,并实行了一系列顺应民心的政策。

材料二 豪强地主……经济上,它们不断膨胀的势力是对国家小农经济的严重破坏;政治上,它们是中央集权的离心力量;军事上,它们拥有不断壮大的私人武装力量,是对国家统一局面的严重威胁。在黄巾大起义和汉末大乱中,许多豪强大族乘机割据称雄……最终发展为全国性的混战……东汉王朝在三国形成的过程中寿终正寝。

——赵长欣《政治腐败下东汉的灭亡》

(2)根据材料二并结合所学知识,分析豪强地主势力的发展与东汉政权衰亡之间的关系。

提示:关系:东汉时期,豪强地主势力发展迅速,土地兼并严重,阶级矛盾日益尖锐。东汉豪强地主势力强大,削弱了中央集权。在镇压起义军的过程中,豪强地主形成一个个割据势力,瓦解了中央集权国家。

【本课小结】

【巩固习题】

1.汉朝承袭了秦朝“郡县制”这种行政管理制度,不同的是汉朝在推行“郡县制”的同时又推行“封国制”,封国包括王国和侯国,这种制度被称为“郡县与分封并行制”,两汉时期虽郡国并行,但仍以“郡县制”为主。材料反映出当时( )

A.分封制得到了普遍认同 B.郡县与分封并行制加强了中央集权,巩固了统治

C.地方制度重构适应了时代发展 D.家国一体的观念开始出现

2.东汉时期,豪强地主势力强大,“馆舍布于州郡,田亩连于方国……荣乐过于封君,势力侔(等于,相当)于守令”。中央政府曾试图限制豪强兼并土地、隐匿人口、逃避赋税,但都归于失败。这说明东汉的豪强地主( )

A.成为维护皇权的重要力量 B.是形成垄断经济的主要力量

C.是威胁中央集权的主要因素 D.是代表宗族权力的主要势力

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进