第3课汉代思想的大一统

图片预览

文档简介

课件36张PPT。第3课汉代思想的大一统课标要求

知道汉代儒学成为正统思想的史实。 战国时期的“百家争鸣”是古代思想史上的一次思想大解放。但在秦始皇“焚书坑儒” 的思想统治之下终于划上了句号。政治上

大统一经济上

大统一思想上?1、统一六国

2、建立封建专制主义中央集权制度,确立皇权至高无上,中央设三公,地方废分封设郡县。统一度量衡,统一货币,统一车轨,修驿道文化上

大统一统一文字秦始皇为什么要“焚书坑儒”?秦 朝------国家统一、要求稳定、

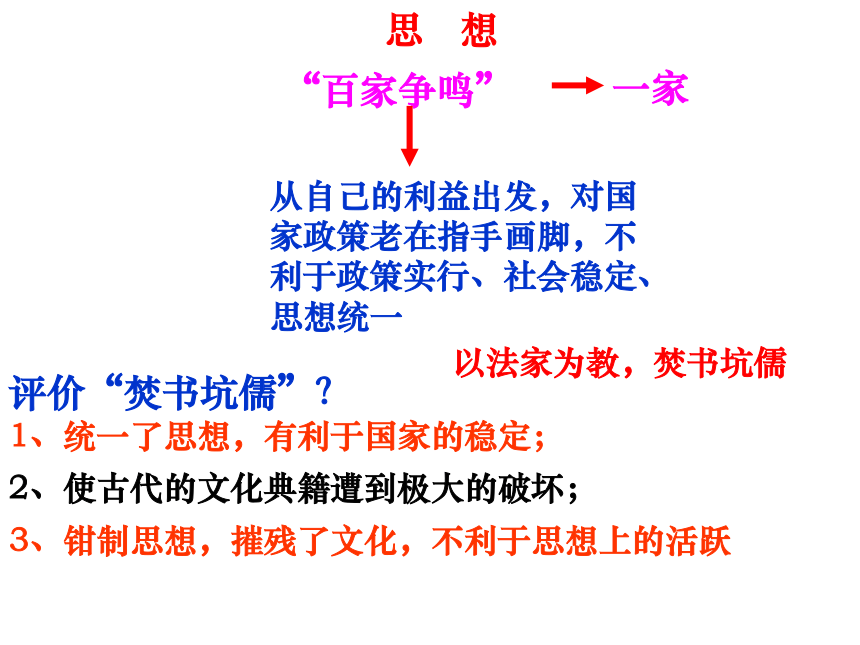

加强皇权、中央集权政治、经济大统一的时代评价“焚书坑儒”?思 想“百家争鸣”从自己的利益出发,对国家政策老在指手画脚,不利于政策实行、社会稳定、思想统一1、统一了思想,有利于国家的稳定;

2、使古代的文化典籍遭到极大的破坏;

3、钳制思想,摧残了文化,不利于思想上的活跃以法家为教,焚书坑儒 秦实行暴政,民心大失,二世而亡。代秦而起的是西汉王朝,西汉统治者又如何吸取秦亡史训,稳固天下民心呢?

一、西汉初的黄老之学1.什么叫黄老思想?

黄老之学是中国战国时的哲学、政治思想流派。尊传说中的黄帝和老子为创始人,故名。

黄老之学始于战国盛于西汉,假托黄帝和老子的思想,实为道家和法家思想结合,并兼采阴阳、儒、墨等诸家观点而成。2.黄老之学的内容有哪些?

黄老之学的内容包括治身、治国两个方面。在社会政治领域,黄老之学主张“无为而治”。既尊重客观自然规律,反对盲目行动,又主张发挥人的主观能动性,倡导“待时而动”。3.汉初黄老之学无为而治起到什么作用? 使西汉经济迅速恢复 ,国力增强。汉初的“无为”为汉武帝时期的“有为”打下了坚实基础。 至武帝之初七十年间,国家亡事,非遇水旱,则民人给家足,都鄙廪庾尽满,而府库余财。京师之钱累百巨万,贯朽而不可校。太仓之粟陈陈相因,充溢露积于外,腐败不可食。众庶街巷有马。阡陌之间成群,乘牸牝者而不得会聚。守闾阎者食梁肉,为吏者长子孙,居官者以为姓号。

———《后汉书.食货志》4.汉初采用黄老之学的原因是什么?

①西汉统治者接受秦朝暴政而亡的教训。(主观原因)

②西汉初年,经济残破,白废待兴,统治者不得不采用休养生息政策。(客观原因) 汉初,接秦之敝,诸侯并起,民失作业而大饥谨。凡米石五千,人相食,死者过半。高祖乃令民得卖子,就食蜀、汉。天下既定,民亡盖藏,自天子不能具醇驷 (同一颜色的四匹马),而将相或乘牛车。

——《汉书.食货志》5.黄老之学统治地位丧失的原因是什么?

①是自身的缺陷和不足。由于实行“君无为而臣有为”的政策,使皇权与相权、中央与地方(郡守、王国)的矛盾日益尖锐。

②随着社会稳定,经济发展,黄老之学不能适应强化中央集权形式发展的需要。

③儒家学说经过一段时间的自我调整,整合出了一套为中央集权服务的新的理论体系。

6.丧失的标志是什么?

汉武帝时,黄老之学被新儒学所取代。二、罢黜百家,独尊儒术1、儒家思想独尊地位的确立

汉武帝即位后,进一步开拓大一统事业,接受董仲舒“罢黜百家,独尊儒术”的主张。从此,儒学被确立为中央王朝的统治思想。 “《春秋》大一统者,天地之常经,古今之通谊也。今师异道,人异论,百家殊方,指意不同,是以上亡以持一统;法制数变,下不知所守。臣愚以为诸不在六艺之科孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。邪辟之说灭息,然后统纪可一而法度可明,民知所从矣。”

以上材料反映出董仲舒的什么思想主张?“罢黜百家,独尊儒术”思想。2、汉武帝时期,儒学的新发展

(1)新儒学的主要来源

《公羊春秋》为骨干。融合阴阳家、黄老之学以及法家思想。

(2)新儒学的主要内容

“天子受命于天,天下受命于天子”;

“古之造文者,三画连其中,谓之王,

三画者,天地人,而连其中,通其道也,

谓之王。”董仲舒言论这段话反映董仲舒的什么观点?君权神授董仲舒言论 “天之所大奉使之王者,必有非人力所能致而自至者,此受命之符也。天下之人同心归之,若归父母,故天瑞应诚而至。”……“观天人相与之际,甚可畏也。国家将有失道之败,而天乃先出灾害以谴告之,不知自省,又出怪异以警惧之,尚不知变,而伤败乃至。以此见天心之仁爱人君而欲止其乱也。……故圣人法天而立道,亦博爱而亡私,布德施仁以厚之,设谊立礼以导之。

这段话反映董仲舒的什么观点?

“天人感应”思想。董董仲舒的思想主张

1)? 针对中央集权需要,提出“春秋大统一”和“罢黜百家,独尊儒术 ”主张。[思想核心:

大一统(“新”所在)]

22)? 针对加强君权需要,提出“君权神授”的政治思想和相应的儒家道德观点。

董仲舒认为,一个国君的统治是由于天命,这就为君王行使皇帝的权威有了合法的根据;但同时又对君王的权威施加了某种限制:皇帝必须时刻注意上天的喜怒表现,按照上天的意旨行事。?4) 针对为人处事标准,提出“三纲五常”,提倡孝道。董仲舒对先秦儒家伦理思想进行了理论概括和神学改造,形成了一套 “三纲”“五常”核心理论,他认为道德是“天意”、“天志”的表现,“君臣父子夫妇之义,皆取诸阴阳之道,君为阳,臣为阴,父为阳,子为阴,夫为阳,妻为阴”。为此,他提出了“君为臣纲,父为子纲,夫为妻纲”和仁义礼智信五种为人处世的道德标准,即三纲五常。三纲是社会伦理,五常是个人品德。纲常就用以泛指道德和道德规范。人的自然发展应当依循道德规范的方向,而这是文化和文明的主要内涵。3)针对土地兼并现实,进一步发挥儒家的仁政思想,主张限田、薄敛、省役。国家对百姓“薄赋敛,省徭役,以宽民力”和废除盐铁官营主张,这对减轻国家对农民的剥削和压迫,节约民力,保证农时,使土地和劳动力有比较稳定的结合,以缓和阶级矛盾,促进社会生产的发展,巩固大一统的封建国家,在当时有进步意义。汉代儒学和先秦儒学的区别《论语》《春秋繁露》

仁天人感应儒学儒学、阴阳、黄老、法家批判时政维护专制集权政治3、“罢黜百家,独尊儒术”的原因是什么①政治上:政治稳定,但臣下与君主,中央与地方的矛盾尖锐。

汉初丞相权力很大,威胁皇权;地方郡守权力很大,不利于中央集权;王国问题威胁中央

②经济上:经济发展,国家富强

③思想上:黄老之学不能适应强化中央集权的需要;董仲舒的新儒学思想,顺应了统治者的巩固国家统一,加强专制主义中央集权的需求。 之所以儒家思想成为我国传统文化的主流思想,除了它顺应了当时社会的政治形势外,还在于:一、儒家崇尚“仁政”,客观上有利于调整社会关系,安定太平;二、提倡“和”的精神,容易为一般人接受,更有利于推行道德教化;三、儒家中庸学说更适宜于农业民族的心理习惯,更容易得到认同;四、“大一统”理论更利于我国民族

共同心理素质的形成,有利于我国两千多年来统一多民族国家的巩固和发展。“天人感应”对专制集权体制的影响:1)?1、在天人关系上,董仲舒首先强调‘‘君权神授’。人主在政治中居于绝对权威地位。这就是将君权神秘化。这样就在思想上、观念上肯定了专制集权体制的合理性,有利于加强专制主义中央集权,更有利于从政治和精神上控制百姓。

?2、 另一方面,董仲舒一而再再而三地提醒君主在利益之上还有正义、在力量之上还有良心、在权力之上还有“天”在临鉴。君主政令失误、不尊道德、不行仁义,天就会以灾异示警,其实就是在君主之上再安放一个权力更大的“天”。他坚持“有道伐无道”的“天理”,就是希望君主有所畏惧。他希望君主因为天降灾异而有所收敛,用“天”来对皇权进行限制,主张上尚德而不尚刑,限制君主权力的过分膨胀。 评价积极消极1、加强了中央集权,巩固了大一统的国家,有利于稳定社会秩序2、对儒学为主流的传统文化起了积极作用3、发扬了中华民族传统美德1、唯心主义的成分应批判2、扼杀不同流派的思想专制作风不可取,应当鼓励各种学术思想争鸣3、带有神学迷信色彩,宣扬纲常伦理是为了维护封建专制和等级制度,应批判评价新儒学4、“罢黜百家,独尊儒术”的影响①有利于巩固中央集权、打击割据势力。

②确立了儒学在中国传统文化中的主流地位。 秦始皇的统一思想是不要人民读书,他的手段是刑罚的裁制;汉武帝的统一思想是要人民只读一种书,他的手段是利禄的诱引。结果,始皇失败了,武帝成功了。

——顾颉刚

派卫青霍去病抗击匈奴,张骞出使西域政治、经济决定文化;

文化必须为当时的政治、经济服务。封建经济迅速发展政、经上的大一统,必然要求思想上的大一统如何评价董仲舒的“罢黜百家,独尊儒术”?中央:设内朝和外朝,实行举“贤良对策”

地方:实行刺史制,加强朝廷对地方的控制

削弱王国势力,颁布推恩令汉武帝时中国社会形势1、针对当时社会的需要,董仲舒对儒学进行改造,不再站在政府的对立面,并为政府服务,得到政府支持;

2、一方面宣扬“君权神授”,让人民百姓服从君主统治,另外一方面,又发挥仁政学说,减轻人民百姓的负担,缓和社会矛盾,有利于社会的稳定,构建一个和谐的社会。

3、经过改造后的儒家思想,有利于加强封建专制主义中央集权和封建大一统的局面,对于维护上升时期的封建统治具有很大积极作用;同时,对中国古代文化的繁荣和教育的发展具有十分重要的意义,使得中华民族更具有凝聚力、向心力(落叶归根);

4、但他也具有钳制思想,摧残了文化,扼杀了人们的聪明才智的消极一面;总的说来:与时俱进,适应当时社会政治、经济的需要,既是国家的需要,也是统治者的需要,更是时代的需要!肯 定总结

黄

老

之

学

独

尊

儒

术原

因内

容作

用内容作

用西汉初年,

经济残败

百业待兴。巩固国家统一

限制君主权利

儒学独尊地位天人感应

实行仁政治身、治国

无为而无不为经济恢复

国力增强原

因无为不适应集权

新儒学的大一统

统治者的有为愿望儒家思想经历:春秋时期,应运而生→战国后期,蔚然大宗→秦朝时候,遭到打击→西汉初年,逐渐复苏→汉武帝时期,正统思想阴阳五行学说

阴阳五行学说认为万物皆由木、火、土、金、水五种原素组成,其间有相生和相胜两大定律相生:金生水,水生木,木生火,火生土,土生金。

相克:金克木,木克土,土克水,水克火,火克金。

可用以说明宇宙万物的起源和变化。 木 火 土 金 水

方位 东 南 中 西 北

颜色 青 赤 黄 白 黑

五季 春 夏 季夏 秋 冬

天干 甲乙 丙丁 戊己 庚辛 壬癸(夏的最后一月)1、汉武帝实行“罢黜百家,独尊儒术”的目的是( )

A 彻底抛弃法家思想 B 加强君主专制中央集权

C 向西域传播儒家思想 D使儒生成为官僚队伍主体

2、汉武帝问策贤良文学,董仲舒对曰:“臣愚以为诸不在六艺之科、孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。”

——《汉书·董仲舒传》

董的对策 ( )

A 指出了汉武帝弱点 B 违背了汉武帝初衷

C 触犯了汉武帝忌讳 D 迎合了汉武帝意愿BD3、从战国“百家争鸣”到西汉“独尊儒术”的转变体现了( )

①中央集权的强化 ②思想控制的加强 ③大一统局面的形成 ④儒家以外各学派的消亡

A ②④ B ①②④ C ①③ D ①②③

4、对“罢黜百家,独尊儒术”与“大一统”两者关系的确切理解是( )

A 政治统一确保思想统一

B 思想统一服务于政治统一

C 思想统一与政治统一相互对应

D 政治统一从属于思想统一DB5.秦始皇“焚书坑儒”的目的是①崇法反儒②防止旧势力复辟③毁灭文化④加强思想控制(2000年津赣卷)

A.①②③ B.①②④

C.②③④ D.①③④6.史载:“汉初萧(何)曹(参)为相,镇以无为,

从民之欲而不忧乱。”它反映汉初的统治思想是

A.儒家主张 B.墨家主张

C.道家主张 D.法家主张7、儒学到了汉被赋予了新的含义,主要是: ( )

A、人定胜天 B、无为而治

C、君权神授 D、仁政思想

8、汉武帝的“独尊儒术”主要利用了儒学的( )

A、 “己所不欲勿施于人” B、民贵君轻

C、性善论 D、大一统?9、促使儒学在汉代成为中国传统文化主流思想的因素是①董仲舒新儒学的提出②汉武帝时从中央到地方设立太学和郡国学校 ③汉武帝正式规定“五经”,起用文学儒士参政 ④当时国家政治、经济、军事发展的要求( )

A. ①②③ B. ②③④ C. ①②④ D. ①②③④D

10、西汉初年,统治者尊崇黄老之学的 根本原因是:

A、适应西汉初年经济恢复和统治的需

要。

B、儒学思想已经过时。

C、统治者对黄帝和老子的敬仰。

D、黄老之学的“无为思想”A11、汉武帝接受新儒学的根本原因在于:

A、其“仁政”思想有利于缓和阶级矛盾

B、适应了君主专制和国家统一的需要

C、吸收了各家思想,适应了不同阶级的

要求

D、汉武帝对先秦之儒的不满B12、汉高祖采纳黄老之学的客观原因是:

( )

A、社会十分贫困 B、秦朝灭亡教训

C、大臣陆贾建议 D、刘邦远见卓识

13、儒家思想在与其他思想的不断碰撞中:( ) A、不断否定自身的学说??

B、保持传统思想不变 C、吸收其他思想补充发展自己??

D、压制其他思想发展AC儒家思想在春秋战国时期地位怎样?原因是什么?原因何在?到了秦朝儒家思想的地位怎样?原因何在?到了西汉治国的指导思想经历了怎样的变化?变化的原因是什么?

(1)春秋战国时期儒家思想没有受到统治者的重视。原因:儒家思想不符合社会大变革和新兴地主阶级的要求,违背了历史发展。

(2)秦朝时秦始皇采用法家思想,以“焚书坑儒”压制儒家思想。原因:儒家思想主张具有保守性,还主张民本思想,不利于加强中央集权。而法家思想主张改革和建立中央集权国家,适应了地主阶级加强中央集权巩固统治的要求。(3)西汉建立后治国的指导思想是黄老的道家思想。

原因:①西汉统治者接受秦朝暴政而亡的教训。(主观原因)

②西汉初年,经济残破,白废待兴,统治者不得不采用休养生息政策。(客观原因)

汉武帝时期的治国的指导思想是儒家思想。原因:思想上黄老之学不能适应强化中央集权的需要;董仲舒的新儒学思想,顺应了统治者的巩固国家统一,加强专制主义中央集权的需求。

知道汉代儒学成为正统思想的史实。 战国时期的“百家争鸣”是古代思想史上的一次思想大解放。但在秦始皇“焚书坑儒” 的思想统治之下终于划上了句号。政治上

大统一经济上

大统一思想上?1、统一六国

2、建立封建专制主义中央集权制度,确立皇权至高无上,中央设三公,地方废分封设郡县。统一度量衡,统一货币,统一车轨,修驿道文化上

大统一统一文字秦始皇为什么要“焚书坑儒”?秦 朝------国家统一、要求稳定、

加强皇权、中央集权政治、经济大统一的时代评价“焚书坑儒”?思 想“百家争鸣”从自己的利益出发,对国家政策老在指手画脚,不利于政策实行、社会稳定、思想统一1、统一了思想,有利于国家的稳定;

2、使古代的文化典籍遭到极大的破坏;

3、钳制思想,摧残了文化,不利于思想上的活跃以法家为教,焚书坑儒 秦实行暴政,民心大失,二世而亡。代秦而起的是西汉王朝,西汉统治者又如何吸取秦亡史训,稳固天下民心呢?

一、西汉初的黄老之学1.什么叫黄老思想?

黄老之学是中国战国时的哲学、政治思想流派。尊传说中的黄帝和老子为创始人,故名。

黄老之学始于战国盛于西汉,假托黄帝和老子的思想,实为道家和法家思想结合,并兼采阴阳、儒、墨等诸家观点而成。2.黄老之学的内容有哪些?

黄老之学的内容包括治身、治国两个方面。在社会政治领域,黄老之学主张“无为而治”。既尊重客观自然规律,反对盲目行动,又主张发挥人的主观能动性,倡导“待时而动”。3.汉初黄老之学无为而治起到什么作用? 使西汉经济迅速恢复 ,国力增强。汉初的“无为”为汉武帝时期的“有为”打下了坚实基础。 至武帝之初七十年间,国家亡事,非遇水旱,则民人给家足,都鄙廪庾尽满,而府库余财。京师之钱累百巨万,贯朽而不可校。太仓之粟陈陈相因,充溢露积于外,腐败不可食。众庶街巷有马。阡陌之间成群,乘牸牝者而不得会聚。守闾阎者食梁肉,为吏者长子孙,居官者以为姓号。

———《后汉书.食货志》4.汉初采用黄老之学的原因是什么?

①西汉统治者接受秦朝暴政而亡的教训。(主观原因)

②西汉初年,经济残破,白废待兴,统治者不得不采用休养生息政策。(客观原因) 汉初,接秦之敝,诸侯并起,民失作业而大饥谨。凡米石五千,人相食,死者过半。高祖乃令民得卖子,就食蜀、汉。天下既定,民亡盖藏,自天子不能具醇驷 (同一颜色的四匹马),而将相或乘牛车。

——《汉书.食货志》5.黄老之学统治地位丧失的原因是什么?

①是自身的缺陷和不足。由于实行“君无为而臣有为”的政策,使皇权与相权、中央与地方(郡守、王国)的矛盾日益尖锐。

②随着社会稳定,经济发展,黄老之学不能适应强化中央集权形式发展的需要。

③儒家学说经过一段时间的自我调整,整合出了一套为中央集权服务的新的理论体系。

6.丧失的标志是什么?

汉武帝时,黄老之学被新儒学所取代。二、罢黜百家,独尊儒术1、儒家思想独尊地位的确立

汉武帝即位后,进一步开拓大一统事业,接受董仲舒“罢黜百家,独尊儒术”的主张。从此,儒学被确立为中央王朝的统治思想。 “《春秋》大一统者,天地之常经,古今之通谊也。今师异道,人异论,百家殊方,指意不同,是以上亡以持一统;法制数变,下不知所守。臣愚以为诸不在六艺之科孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。邪辟之说灭息,然后统纪可一而法度可明,民知所从矣。”

以上材料反映出董仲舒的什么思想主张?“罢黜百家,独尊儒术”思想。2、汉武帝时期,儒学的新发展

(1)新儒学的主要来源

《公羊春秋》为骨干。融合阴阳家、黄老之学以及法家思想。

(2)新儒学的主要内容

“天子受命于天,天下受命于天子”;

“古之造文者,三画连其中,谓之王,

三画者,天地人,而连其中,通其道也,

谓之王。”董仲舒言论这段话反映董仲舒的什么观点?君权神授董仲舒言论 “天之所大奉使之王者,必有非人力所能致而自至者,此受命之符也。天下之人同心归之,若归父母,故天瑞应诚而至。”……“观天人相与之际,甚可畏也。国家将有失道之败,而天乃先出灾害以谴告之,不知自省,又出怪异以警惧之,尚不知变,而伤败乃至。以此见天心之仁爱人君而欲止其乱也。……故圣人法天而立道,亦博爱而亡私,布德施仁以厚之,设谊立礼以导之。

这段话反映董仲舒的什么观点?

“天人感应”思想。董董仲舒的思想主张

1)? 针对中央集权需要,提出“春秋大统一”和“罢黜百家,独尊儒术 ”主张。[思想核心:

大一统(“新”所在)]

22)? 针对加强君权需要,提出“君权神授”的政治思想和相应的儒家道德观点。

董仲舒认为,一个国君的统治是由于天命,这就为君王行使皇帝的权威有了合法的根据;但同时又对君王的权威施加了某种限制:皇帝必须时刻注意上天的喜怒表现,按照上天的意旨行事。?4) 针对为人处事标准,提出“三纲五常”,提倡孝道。董仲舒对先秦儒家伦理思想进行了理论概括和神学改造,形成了一套 “三纲”“五常”核心理论,他认为道德是“天意”、“天志”的表现,“君臣父子夫妇之义,皆取诸阴阳之道,君为阳,臣为阴,父为阳,子为阴,夫为阳,妻为阴”。为此,他提出了“君为臣纲,父为子纲,夫为妻纲”和仁义礼智信五种为人处世的道德标准,即三纲五常。三纲是社会伦理,五常是个人品德。纲常就用以泛指道德和道德规范。人的自然发展应当依循道德规范的方向,而这是文化和文明的主要内涵。3)针对土地兼并现实,进一步发挥儒家的仁政思想,主张限田、薄敛、省役。国家对百姓“薄赋敛,省徭役,以宽民力”和废除盐铁官营主张,这对减轻国家对农民的剥削和压迫,节约民力,保证农时,使土地和劳动力有比较稳定的结合,以缓和阶级矛盾,促进社会生产的发展,巩固大一统的封建国家,在当时有进步意义。汉代儒学和先秦儒学的区别《论语》《春秋繁露》

仁天人感应儒学儒学、阴阳、黄老、法家批判时政维护专制集权政治3、“罢黜百家,独尊儒术”的原因是什么①政治上:政治稳定,但臣下与君主,中央与地方的矛盾尖锐。

汉初丞相权力很大,威胁皇权;地方郡守权力很大,不利于中央集权;王国问题威胁中央

②经济上:经济发展,国家富强

③思想上:黄老之学不能适应强化中央集权的需要;董仲舒的新儒学思想,顺应了统治者的巩固国家统一,加强专制主义中央集权的需求。 之所以儒家思想成为我国传统文化的主流思想,除了它顺应了当时社会的政治形势外,还在于:一、儒家崇尚“仁政”,客观上有利于调整社会关系,安定太平;二、提倡“和”的精神,容易为一般人接受,更有利于推行道德教化;三、儒家中庸学说更适宜于农业民族的心理习惯,更容易得到认同;四、“大一统”理论更利于我国民族

共同心理素质的形成,有利于我国两千多年来统一多民族国家的巩固和发展。“天人感应”对专制集权体制的影响:1)?1、在天人关系上,董仲舒首先强调‘‘君权神授’。人主在政治中居于绝对权威地位。这就是将君权神秘化。这样就在思想上、观念上肯定了专制集权体制的合理性,有利于加强专制主义中央集权,更有利于从政治和精神上控制百姓。

?2、 另一方面,董仲舒一而再再而三地提醒君主在利益之上还有正义、在力量之上还有良心、在权力之上还有“天”在临鉴。君主政令失误、不尊道德、不行仁义,天就会以灾异示警,其实就是在君主之上再安放一个权力更大的“天”。他坚持“有道伐无道”的“天理”,就是希望君主有所畏惧。他希望君主因为天降灾异而有所收敛,用“天”来对皇权进行限制,主张上尚德而不尚刑,限制君主权力的过分膨胀。 评价积极消极1、加强了中央集权,巩固了大一统的国家,有利于稳定社会秩序2、对儒学为主流的传统文化起了积极作用3、发扬了中华民族传统美德1、唯心主义的成分应批判2、扼杀不同流派的思想专制作风不可取,应当鼓励各种学术思想争鸣3、带有神学迷信色彩,宣扬纲常伦理是为了维护封建专制和等级制度,应批判评价新儒学4、“罢黜百家,独尊儒术”的影响①有利于巩固中央集权、打击割据势力。

②确立了儒学在中国传统文化中的主流地位。 秦始皇的统一思想是不要人民读书,他的手段是刑罚的裁制;汉武帝的统一思想是要人民只读一种书,他的手段是利禄的诱引。结果,始皇失败了,武帝成功了。

——顾颉刚

派卫青霍去病抗击匈奴,张骞出使西域政治、经济决定文化;

文化必须为当时的政治、经济服务。封建经济迅速发展政、经上的大一统,必然要求思想上的大一统如何评价董仲舒的“罢黜百家,独尊儒术”?中央:设内朝和外朝,实行举“贤良对策”

地方:实行刺史制,加强朝廷对地方的控制

削弱王国势力,颁布推恩令汉武帝时中国社会形势1、针对当时社会的需要,董仲舒对儒学进行改造,不再站在政府的对立面,并为政府服务,得到政府支持;

2、一方面宣扬“君权神授”,让人民百姓服从君主统治,另外一方面,又发挥仁政学说,减轻人民百姓的负担,缓和社会矛盾,有利于社会的稳定,构建一个和谐的社会。

3、经过改造后的儒家思想,有利于加强封建专制主义中央集权和封建大一统的局面,对于维护上升时期的封建统治具有很大积极作用;同时,对中国古代文化的繁荣和教育的发展具有十分重要的意义,使得中华民族更具有凝聚力、向心力(落叶归根);

4、但他也具有钳制思想,摧残了文化,扼杀了人们的聪明才智的消极一面;总的说来:与时俱进,适应当时社会政治、经济的需要,既是国家的需要,也是统治者的需要,更是时代的需要!肯 定总结

黄

老

之

学

独

尊

儒

术原

因内

容作

用内容作

用西汉初年,

经济残败

百业待兴。巩固国家统一

限制君主权利

儒学独尊地位天人感应

实行仁政治身、治国

无为而无不为经济恢复

国力增强原

因无为不适应集权

新儒学的大一统

统治者的有为愿望儒家思想经历:春秋时期,应运而生→战国后期,蔚然大宗→秦朝时候,遭到打击→西汉初年,逐渐复苏→汉武帝时期,正统思想阴阳五行学说

阴阳五行学说认为万物皆由木、火、土、金、水五种原素组成,其间有相生和相胜两大定律相生:金生水,水生木,木生火,火生土,土生金。

相克:金克木,木克土,土克水,水克火,火克金。

可用以说明宇宙万物的起源和变化。 木 火 土 金 水

方位 东 南 中 西 北

颜色 青 赤 黄 白 黑

五季 春 夏 季夏 秋 冬

天干 甲乙 丙丁 戊己 庚辛 壬癸(夏的最后一月)1、汉武帝实行“罢黜百家,独尊儒术”的目的是( )

A 彻底抛弃法家思想 B 加强君主专制中央集权

C 向西域传播儒家思想 D使儒生成为官僚队伍主体

2、汉武帝问策贤良文学,董仲舒对曰:“臣愚以为诸不在六艺之科、孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。”

——《汉书·董仲舒传》

董的对策 ( )

A 指出了汉武帝弱点 B 违背了汉武帝初衷

C 触犯了汉武帝忌讳 D 迎合了汉武帝意愿BD3、从战国“百家争鸣”到西汉“独尊儒术”的转变体现了( )

①中央集权的强化 ②思想控制的加强 ③大一统局面的形成 ④儒家以外各学派的消亡

A ②④ B ①②④ C ①③ D ①②③

4、对“罢黜百家,独尊儒术”与“大一统”两者关系的确切理解是( )

A 政治统一确保思想统一

B 思想统一服务于政治统一

C 思想统一与政治统一相互对应

D 政治统一从属于思想统一DB5.秦始皇“焚书坑儒”的目的是①崇法反儒②防止旧势力复辟③毁灭文化④加强思想控制(2000年津赣卷)

A.①②③ B.①②④

C.②③④ D.①③④6.史载:“汉初萧(何)曹(参)为相,镇以无为,

从民之欲而不忧乱。”它反映汉初的统治思想是

A.儒家主张 B.墨家主张

C.道家主张 D.法家主张7、儒学到了汉被赋予了新的含义,主要是: ( )

A、人定胜天 B、无为而治

C、君权神授 D、仁政思想

8、汉武帝的“独尊儒术”主要利用了儒学的( )

A、 “己所不欲勿施于人” B、民贵君轻

C、性善论 D、大一统?9、促使儒学在汉代成为中国传统文化主流思想的因素是①董仲舒新儒学的提出②汉武帝时从中央到地方设立太学和郡国学校 ③汉武帝正式规定“五经”,起用文学儒士参政 ④当时国家政治、经济、军事发展的要求( )

A. ①②③ B. ②③④ C. ①②④ D. ①②③④D

10、西汉初年,统治者尊崇黄老之学的 根本原因是:

A、适应西汉初年经济恢复和统治的需

要。

B、儒学思想已经过时。

C、统治者对黄帝和老子的敬仰。

D、黄老之学的“无为思想”A11、汉武帝接受新儒学的根本原因在于:

A、其“仁政”思想有利于缓和阶级矛盾

B、适应了君主专制和国家统一的需要

C、吸收了各家思想,适应了不同阶级的

要求

D、汉武帝对先秦之儒的不满B12、汉高祖采纳黄老之学的客观原因是:

( )

A、社会十分贫困 B、秦朝灭亡教训

C、大臣陆贾建议 D、刘邦远见卓识

13、儒家思想在与其他思想的不断碰撞中:( ) A、不断否定自身的学说??

B、保持传统思想不变 C、吸收其他思想补充发展自己??

D、压制其他思想发展AC儒家思想在春秋战国时期地位怎样?原因是什么?原因何在?到了秦朝儒家思想的地位怎样?原因何在?到了西汉治国的指导思想经历了怎样的变化?变化的原因是什么?

(1)春秋战国时期儒家思想没有受到统治者的重视。原因:儒家思想不符合社会大变革和新兴地主阶级的要求,违背了历史发展。

(2)秦朝时秦始皇采用法家思想,以“焚书坑儒”压制儒家思想。原因:儒家思想主张具有保守性,还主张民本思想,不利于加强中央集权。而法家思想主张改革和建立中央集权国家,适应了地主阶级加强中央集权巩固统治的要求。(3)西汉建立后治国的指导思想是黄老的道家思想。

原因:①西汉统治者接受秦朝暴政而亡的教训。(主观原因)

②西汉初年,经济残破,白废待兴,统治者不得不采用休养生息政策。(客观原因)

汉武帝时期的治国的指导思想是儒家思想。原因:思想上黄老之学不能适应强化中央集权的需要;董仲舒的新儒学思想,顺应了统治者的巩固国家统一,加强专制主义中央集权的需求。

同课章节目录

- 第一单元 中国古代的思想与科技

- 第1课 孔子与老子

- 第2课 战国时期的百家争鸣

- 第3课 汉代的思想大一统

- 第4课 宋明理学

- 第5课 明清之际的进步思潮

- 第6课 中国古代的科学技术

- 第二单元 中国古代文艺长廊

- 第7课 汉字与书法

- 第8课 笔墨丹青

- 第9课 诗歌与小说

- 第10课 梨园春秋

- 第三单元 从人文精神之源到科学理性时代

- 第11课 希腊先哲的精神觉醒

- 第12课 文艺复兴巨匠的人文风采

- 第13课 挑战教皇的权威

- 第14课 理性之光

- 第15课 近代科学技术革命

- 第四单元 19世纪以来的世界文化

- 第17课 诗歌、小说与戏剧

- 第18课 音乐与美术

- 第19课 电影与电视

- 第五单元 近现代中国的先进思想

- 第20课 西学东渐

- 第21课 新文化运动

- 第22课 孙中山和他的民主追求

- 第23课 毛泽东与马克思主义的中国化

- 第24课 社会主义建设的思想指南

- 第六单元 现代世界的科技与文化

- 第25课 现代科学革命

- 第26课 改变世界的高新科技

- 第27课 新中国的科技成就

- 第28课 国运兴衰,系于教育

- 第29课 百花齐放 百家争鸣