新教材选择性必修二:3-4 生态系统的信息传递(导学案)

文档属性

| 名称 | 新教材选择性必修二:3-4 生态系统的信息传递(导学案) |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 188.0KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2022-02-12 18:21:18 | ||

图片预览

文档简介

第3章 生态系统及其稳定性

第4节 生态系统的信息传递(导学案)

学习目标 核心素养

1.举例说出生态系统中的信息传递。2.概述信息传递在生态系统中的作用。3.描述信息传递在农业生产中的应用。 1.生命观念:信息在生命系统中起重要的调控作用,建立生命的信息观。2.科学思维:通过比较和分析,概括信息的类型及作用等;通过与物质循环、能量流动的比较,概括信息传递对物质循环和能量流动的影响。

知识梳理

知识点一 生态系统中信息的种类

1.信息及信息流的概念

(1)信息:在日常生活中,可以传播的消息、情报、指令、数据与信号等。

(2)信息流:生态系统中的生物种群之间,以及它们内部都有信息的产生与交换,能够形成信息传递,即信息流。

2.信息的种类及实例

类型 概念 来源 传递形式 实例

物理信息 自然界中的光、声、温度、湿度、磁场等,通过物理过程传递的信息 非生物环境(光、温度、湿度、磁场等)和生物个体或群体(声、颜色、形状等) 物理过程 萤火虫的闪光、蛛网的振动频率、狼的呼叫声

化学信息 生物产生的可以传递信息的化学物质 生物的代谢活动 以化学物质为信息载体 性外激素,植物的生物碱、有机酸等代谢产物

行为信息 动物通过其特殊行为(主要指各种动作)在同种或异种生物之间传递的信息 动物的特定行为特征 动物的行为特征为行为信息 鸟类等的报警行为、昆虫的舞蹈、鸟类的求偶行为

3.信息传递的特点

(1)生物可以通过一种或多种信息类型进行交流。如孔雀既可以通过开屏等行为信息进行求偶,也可通过鸣叫等物理信息与同类交流。

(2)生态系统中的信息传递既存在于同种生物之内,也发生在不同生物之间。

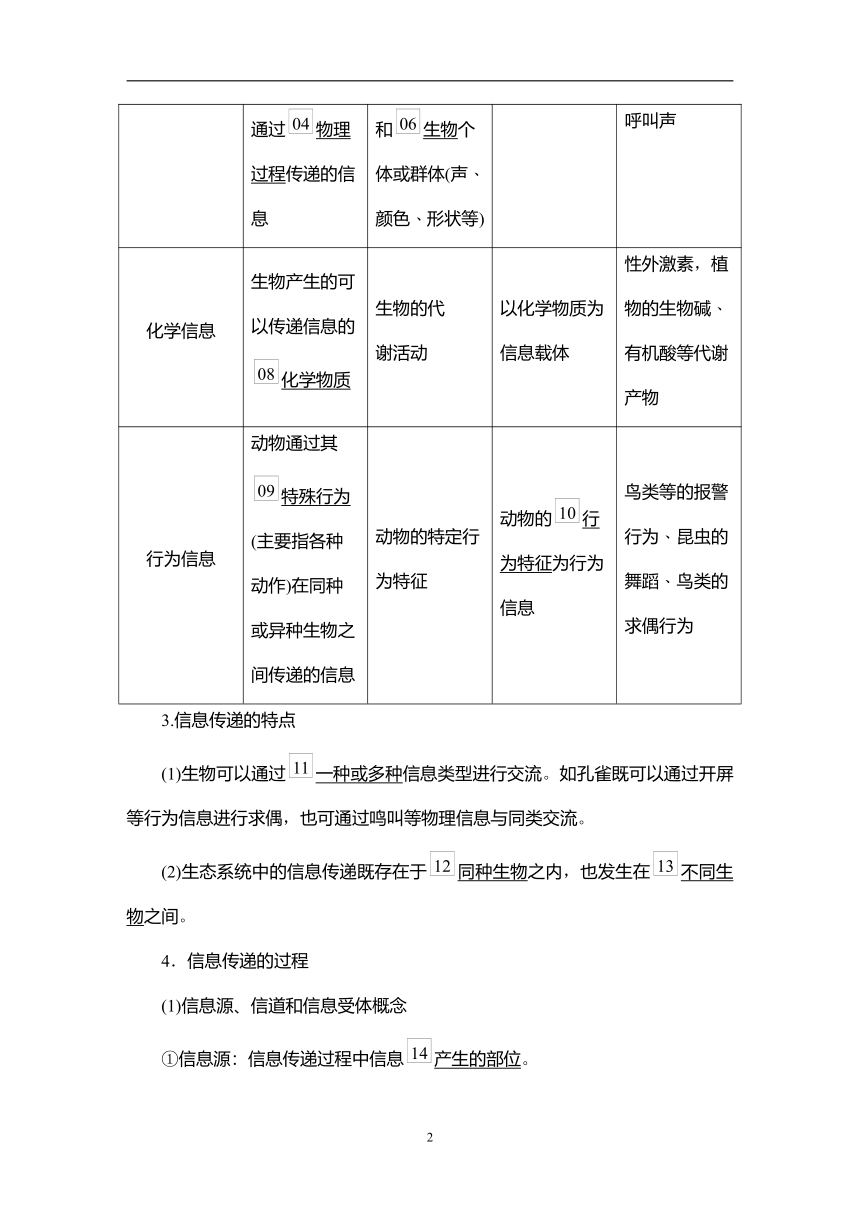

4.信息传递的过程

(1)信息源、信道和信息受体概念

①信息源:信息传递过程中信息产生的部位。

②信道:信息传递过程中信息传播的媒介。如空气、水以及其他介质均可以传播信息。

③信息受体:信息传递过程中信息接收的生物或其部位。如动物的眼、鼻、耳、皮肤,植物的叶、芽以及细胞中的特殊物质(如光敏色素)等可以接收多样化的信息。

(2)信息传递的基本过程

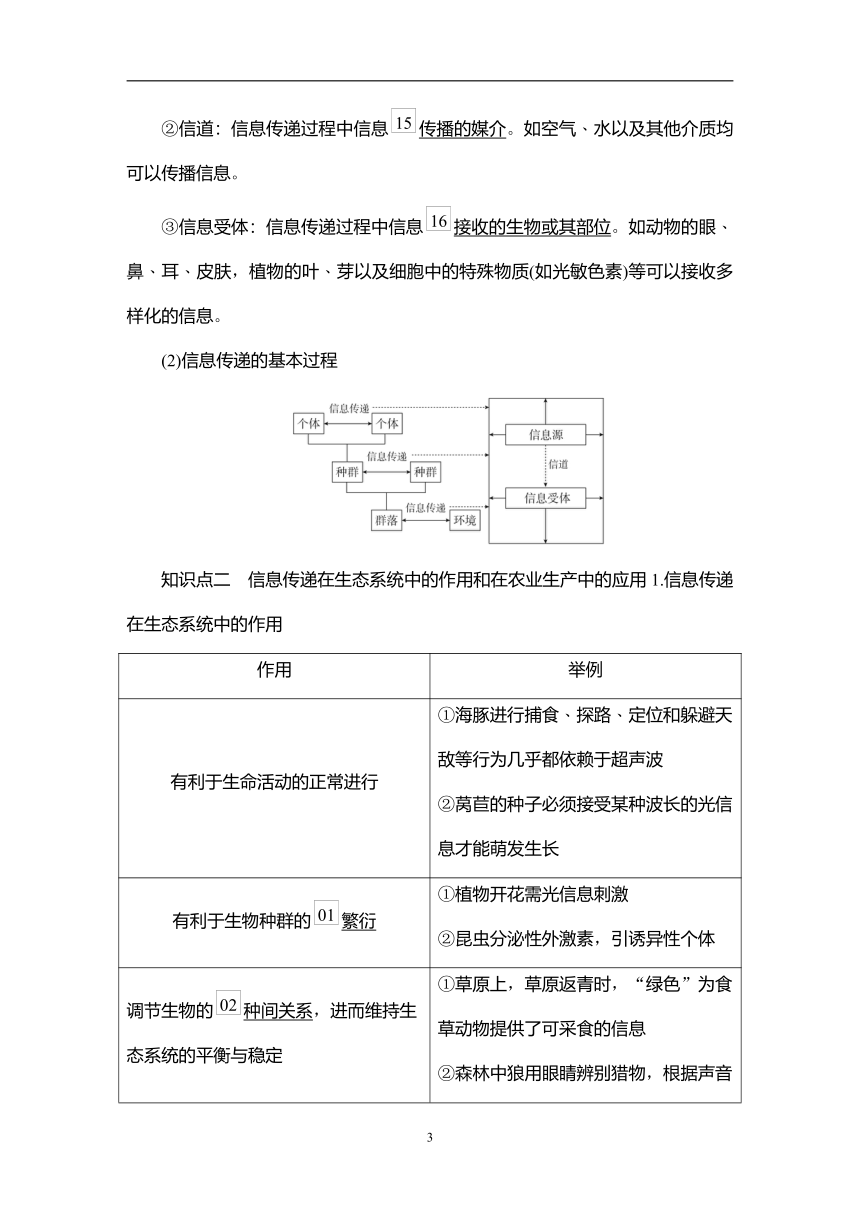

知识点二 信息传递在生态系统中的作用和在农业生产中的应用1.信息传递在生态系统中的作用

作用 举例

有利于生命活动的正常进行 ①海豚进行捕食、探路、定位和躲避天敌等行为几乎都依赖于超声波②莴苣的种子必须接受某种波长的光信息才能萌发生长

有利于生物种群的繁衍 ①植物开花需光信息刺激②昆虫分泌性外激素,引诱异性个体

调节生物的种间关系,进而维持生态系统的平衡与稳定 ①草原上,草原返青时,“绿色”为食草动物提供了可采食的信息②森林中狼用眼睛辨别猎物,根据声音作出反应;兔子依据狼的气味或行为特征躲避猎捕③烟草释放化学物质吸引害虫天敌

2.信息传递在农业生产中的应用

(1)提高农畜产品的产量。如利用模拟的动物信息吸引大量的传粉动物,就可以提高果树的传粉效率和结实率。

(2)对有害动物进行控制。目前控制动物危害的技术方法大致有:化学防治、生物防治和机械防治。生物防治中,有些就是利用信息来发挥作用的。如利用昆虫信息素诱捕或警示有害动物,降低害虫的种群密度。

知识点三 能量流动、物质循环和信息传递

1.差异主要有以下方面

(1)物质循环和能量流动借助于食物链和食物网进行;信息传递不依赖于食物链和食物网,可在同一个物种内传递,也可在不同物种间传递,还可以在非生物环境与生物体之间传递。

(2)能量流动的特点是单向不循环的,物质是可循环利用的,但信息传递往往是双向的,且不能循环利用。

2.能量流动、物质循环和信息传递三者同时进行,相互依存,不可分割,共同把生态系统各组分联系成一个统一的整体。

高等动物的神经信息的传递和遗传信息的传递与表达是否属于生态系统的信息传递?

提示:二者都不属于,神经系统的信息传递是个体细胞、组织、器官间的信息传递,遗传信息的传递与表达是细胞内部的信息传递。生态系统的信息传递的范围包括同种生物个体之间、异种生物个体之间和生物与非生物环境之间。

鸟类突然振翅飞起对同伴报警和通过尖锐鸣叫进行报警所涉及到的信息有何不同?

提示:前者为行为信息,后者为物理信息(声音)。

农民常在农田中捆扎“稻草人”以驱赶鸟类,这是利用了哪种信息传递作用?

提示:“稻草人”对鸟类构成了“物理信息”。

植物只能通过化学物质传递信息吗?

提示:不是。植物除了能通过化学物质,还可以通过物理过程传递信息。

拓展 信息传递的存在范围

生态系统的信息传递都是双向的吗?

提示:不是。有的是双向的,有的是单向的,但多数是双向的。

捕食者与被捕食者之间是否存在信息传递?其传递方向是单向还是双向的?

提示:存在。其传递方向通常是双向的。

黑光灯诱杀昆虫和施用信息素干扰昆虫正常交配而控制害虫数量的原理相同吗?

提示:不同。黑光灯诱杀害虫的成虫,是利用物理信息直接降低害虫种群密度,减少危害,而施放干扰素是利用化学信息干扰害虫正常交配,以降低害虫出生率,进而降低害虫种群密度,减少害虫危害。

课堂小结

笔记空间 ________________________________________________________

___________________________________________________________________

第4节 生态系统的信息传递(导学案)

学习目标 核心素养

1.举例说出生态系统中的信息传递。2.概述信息传递在生态系统中的作用。3.描述信息传递在农业生产中的应用。 1.生命观念:信息在生命系统中起重要的调控作用,建立生命的信息观。2.科学思维:通过比较和分析,概括信息的类型及作用等;通过与物质循环、能量流动的比较,概括信息传递对物质循环和能量流动的影响。

知识梳理

知识点一 生态系统中信息的种类

1.信息及信息流的概念

(1)信息:在日常生活中,可以传播的消息、情报、指令、数据与信号等。

(2)信息流:生态系统中的生物种群之间,以及它们内部都有信息的产生与交换,能够形成信息传递,即信息流。

2.信息的种类及实例

类型 概念 来源 传递形式 实例

物理信息 自然界中的光、声、温度、湿度、磁场等,通过物理过程传递的信息 非生物环境(光、温度、湿度、磁场等)和生物个体或群体(声、颜色、形状等) 物理过程 萤火虫的闪光、蛛网的振动频率、狼的呼叫声

化学信息 生物产生的可以传递信息的化学物质 生物的代谢活动 以化学物质为信息载体 性外激素,植物的生物碱、有机酸等代谢产物

行为信息 动物通过其特殊行为(主要指各种动作)在同种或异种生物之间传递的信息 动物的特定行为特征 动物的行为特征为行为信息 鸟类等的报警行为、昆虫的舞蹈、鸟类的求偶行为

3.信息传递的特点

(1)生物可以通过一种或多种信息类型进行交流。如孔雀既可以通过开屏等行为信息进行求偶,也可通过鸣叫等物理信息与同类交流。

(2)生态系统中的信息传递既存在于同种生物之内,也发生在不同生物之间。

4.信息传递的过程

(1)信息源、信道和信息受体概念

①信息源:信息传递过程中信息产生的部位。

②信道:信息传递过程中信息传播的媒介。如空气、水以及其他介质均可以传播信息。

③信息受体:信息传递过程中信息接收的生物或其部位。如动物的眼、鼻、耳、皮肤,植物的叶、芽以及细胞中的特殊物质(如光敏色素)等可以接收多样化的信息。

(2)信息传递的基本过程

知识点二 信息传递在生态系统中的作用和在农业生产中的应用1.信息传递在生态系统中的作用

作用 举例

有利于生命活动的正常进行 ①海豚进行捕食、探路、定位和躲避天敌等行为几乎都依赖于超声波②莴苣的种子必须接受某种波长的光信息才能萌发生长

有利于生物种群的繁衍 ①植物开花需光信息刺激②昆虫分泌性外激素,引诱异性个体

调节生物的种间关系,进而维持生态系统的平衡与稳定 ①草原上,草原返青时,“绿色”为食草动物提供了可采食的信息②森林中狼用眼睛辨别猎物,根据声音作出反应;兔子依据狼的气味或行为特征躲避猎捕③烟草释放化学物质吸引害虫天敌

2.信息传递在农业生产中的应用

(1)提高农畜产品的产量。如利用模拟的动物信息吸引大量的传粉动物,就可以提高果树的传粉效率和结实率。

(2)对有害动物进行控制。目前控制动物危害的技术方法大致有:化学防治、生物防治和机械防治。生物防治中,有些就是利用信息来发挥作用的。如利用昆虫信息素诱捕或警示有害动物,降低害虫的种群密度。

知识点三 能量流动、物质循环和信息传递

1.差异主要有以下方面

(1)物质循环和能量流动借助于食物链和食物网进行;信息传递不依赖于食物链和食物网,可在同一个物种内传递,也可在不同物种间传递,还可以在非生物环境与生物体之间传递。

(2)能量流动的特点是单向不循环的,物质是可循环利用的,但信息传递往往是双向的,且不能循环利用。

2.能量流动、物质循环和信息传递三者同时进行,相互依存,不可分割,共同把生态系统各组分联系成一个统一的整体。

高等动物的神经信息的传递和遗传信息的传递与表达是否属于生态系统的信息传递?

提示:二者都不属于,神经系统的信息传递是个体细胞、组织、器官间的信息传递,遗传信息的传递与表达是细胞内部的信息传递。生态系统的信息传递的范围包括同种生物个体之间、异种生物个体之间和生物与非生物环境之间。

鸟类突然振翅飞起对同伴报警和通过尖锐鸣叫进行报警所涉及到的信息有何不同?

提示:前者为行为信息,后者为物理信息(声音)。

农民常在农田中捆扎“稻草人”以驱赶鸟类,这是利用了哪种信息传递作用?

提示:“稻草人”对鸟类构成了“物理信息”。

植物只能通过化学物质传递信息吗?

提示:不是。植物除了能通过化学物质,还可以通过物理过程传递信息。

拓展 信息传递的存在范围

生态系统的信息传递都是双向的吗?

提示:不是。有的是双向的,有的是单向的,但多数是双向的。

捕食者与被捕食者之间是否存在信息传递?其传递方向是单向还是双向的?

提示:存在。其传递方向通常是双向的。

黑光灯诱杀昆虫和施用信息素干扰昆虫正常交配而控制害虫数量的原理相同吗?

提示:不同。黑光灯诱杀害虫的成虫,是利用物理信息直接降低害虫种群密度,减少危害,而施放干扰素是利用化学信息干扰害虫正常交配,以降低害虫出生率,进而降低害虫种群密度,减少害虫危害。

课堂小结

笔记空间 ________________________________________________________

___________________________________________________________________