新教材选择性必修二:第2章《群落及其演替》单元测试卷(含解析)

文档属性

| 名称 | 新教材选择性必修二:第2章《群落及其演替》单元测试卷(含解析) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 393.5KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2022-02-13 08:59:30 | ||

图片预览

文档简介

新教材选择性必修二:第2章 水平测试

本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,满分100分,考试时间90分钟。

第Ⅰ卷 (选择题,共40分)

一、单项选择题(共20小题,每小题2分,共40分。每题给出的四个选项中,只有一个选项是最符合题目要求的)

1.下列有关群落的叙述,错误的是( )

A.群落有垂直结构和水平结构

B.演替是生物群落的特征之一

C.群落中物种之间是相互联系的

D.群落中的物种数目越多、丰富度越低

2.榕树、榕小蜂是迄今已知的最紧密严格的专性传粉系统,长期的进化过程中,两者在形态结构上已出现了许多适应性特化。榕树的雌花释放出一种特殊的花香吸引榕小蜂前来为其传粉,同时也提供部分花柱较短的雌花子房让榕小蜂产卵繁殖后代。关于榕树和榕小蜂的叙述,错误的是( )

A.二者之间是寄生关系

B.二者之间依靠某种信息建立联系

C.二者之间协同进化,获得生存优势

D.专性传粉可提高传粉的效率和成功率

3.疟原虫在人体内只能进行无性生殖,在按蚊体内才进行有性生殖。人被感染疟原虫的按蚊叮咬后,可患疟疾。在水中,按蚊幼虫以藻类和细菌为食,同时又被鱼类捕食。下列叙述错误的是( )

A.疟原虫与人是寄生关系

B.疟原虫与按蚊是共生关系

C.按蚊幼虫和藻类是捕食关系

D.鱼类和按蚊幼虫是捕食关系

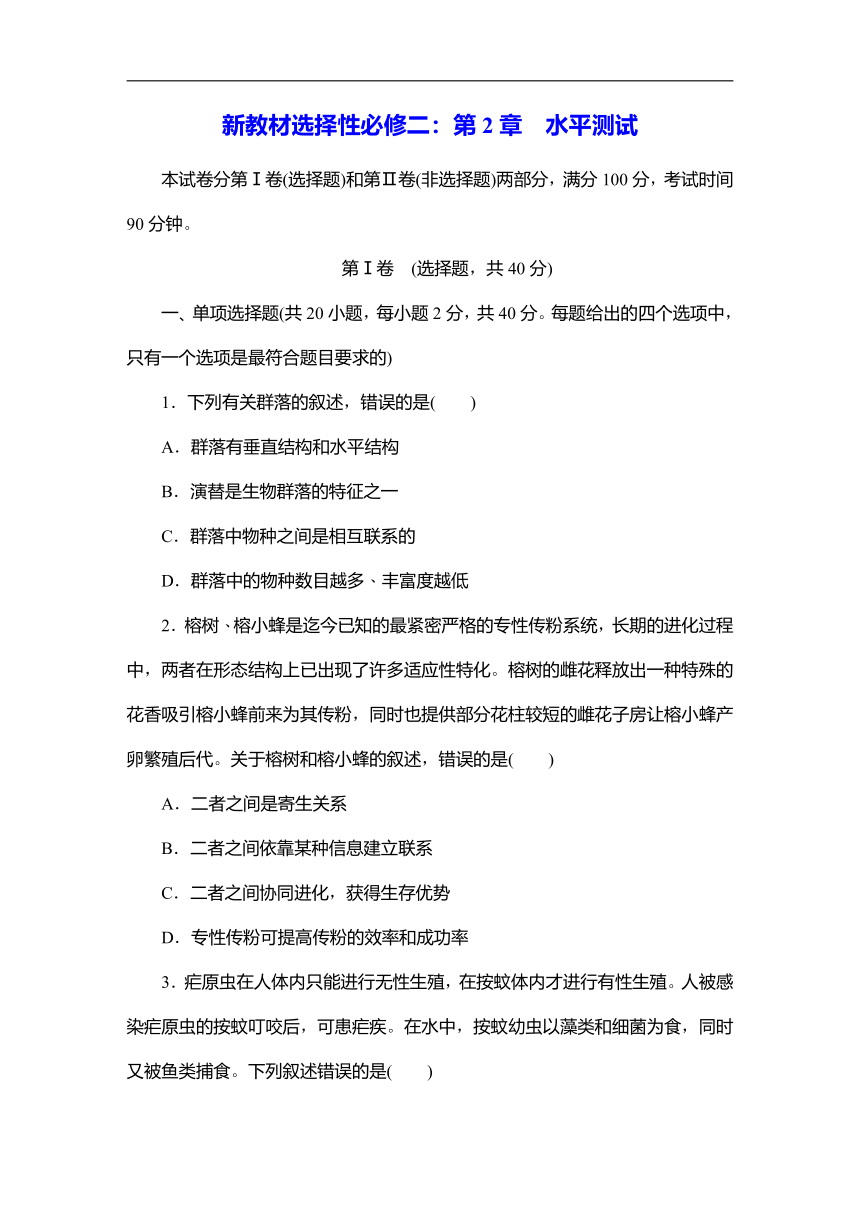

4.某池塘中甲、乙两种具有捕食关系的鱼类数量变化如图所示。下列叙述正确的是( )

A.甲为捕食者,乙为被捕食者

B.甲、乙之间的捕食关系仅对捕食者有利

C.两种鱼之间只有捕食关系,没有竞争关系

D.甲、乙两种群相互影响,使种群数量呈现波动现象

5.下列事实能说明生物群落在垂直方向上具有分层现象的是( )

A.森林中有乔木层、灌木层和草本层

B.森林中树木的间隙有较多的灌木和草丛

C.一片竹林中竹子高矮不一

D.鹿群中有的鹿高,有的鹿矮

6.荒漠生物群落中的生物对环境具有适应性,下列说法正确的是( )

A.荒漠灌木及半灌木由于缺水导致根系不发达

B.草本植物一般具有大而厚的叶子有利于充分利用光能

C.昆虫、爬行类、鸟类和啮齿目有冬眠习性,降水时才苏醒

D.荒漠动物如沙鼠、跳鼠等具有与周围环境一致的沙土色,有利于逃避敌害

7.下列有关自然群落的叙述,错误的是( )

A.草原主要分布在半干旱地区、不同年份或季节雨量不均匀的地区

B.热带雨林的生物种类繁多,结构复杂

C.仙人掌属植物和骆驼刺属植物是沙漠中的优势植物

D.海洋生物群落中常见的植物有芦苇、香蒲等

8.下列关于不同群落类型的叙述,错误的是( )

A.草原的植物大多耐旱

B.热带雨林降水量丰富

C.沙漠里的植物和动物都能适应缺水的环境

D.非洲草原上群落无季节性

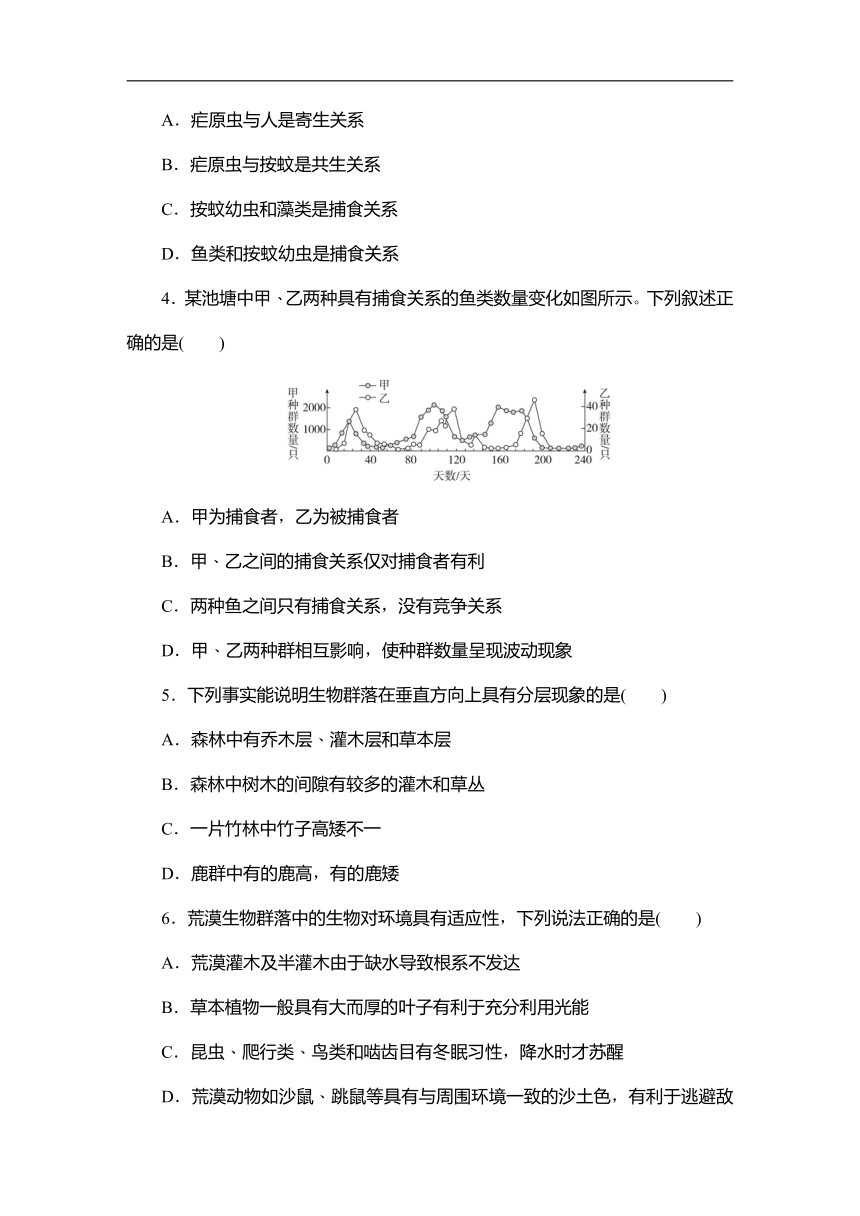

9.如图为某一区域M、N两物种的资源利用曲线,下列分析正确的是( )

A.曲线不重叠时,M与N不存在竞争

B.b越大,生物适应环境能力越弱

C.d越小,M与N种间竞争越激烈

D.M、N将呈现“J”形增长

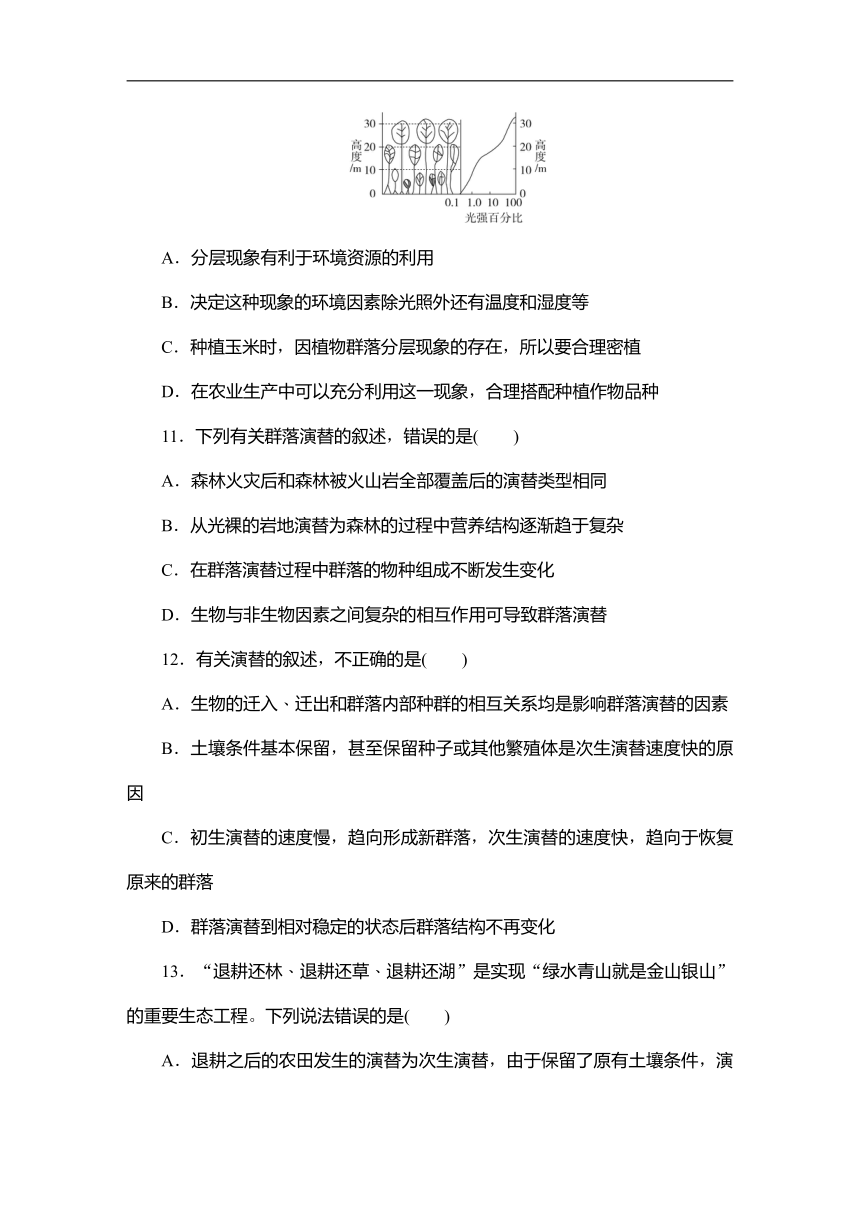

10.如图为植物群落的分层现象,对此现象解释不正确的是( )

A.分层现象有利于环境资源的利用

B.决定这种现象的环境因素除光照外还有温度和湿度等

C.种植玉米时,因植物群落分层现象的存在,所以要合理密植

D.在农业生产中可以充分利用这一现象,合理搭配种植作物品种

11.下列有关群落演替的叙述,错误的是( )

A.森林火灾后和森林被火山岩全部覆盖后的演替类型相同

B.从光裸的岩地演替为森林的过程中营养结构逐渐趋于复杂

C.在群落演替过程中群落的物种组成不断发生变化

D.生物与非生物因素之间复杂的相互作用可导致群落演替

12.有关演替的叙述,不正确的是( )

A.生物的迁入、迁出和群落内部种群的相互关系均是影响群落演替的因素

B.土壤条件基本保留,甚至保留种子或其他繁殖体是次生演替速度快的原因

C.初生演替的速度慢,趋向形成新群落,次生演替的速度快,趋向于恢复原来的群落

D.群落演替到相对稳定的状态后群落结构不再变化

13.“退耕还林、退耕还草、退耕还湖”是实现“绿水青山就是金山银山”的重要生态工程。下列说法错误的是( )

A.退耕之后的农田发生的演替为次生演替,由于保留了原有土壤条件,演替速度快于冰川泥上发生的演替

B.退耕还林、还草、还湖说明群落的演替规律是不可改变的

C.退耕农田先后经历了草本植物、灌木和乔木阶段,垂直方向上出现了明显的分层现象,提高了利用阳光等环境资源的能力

D.“退耕还林、退耕还草、退耕还湖”是人类活动对群落演替产生的积极影响

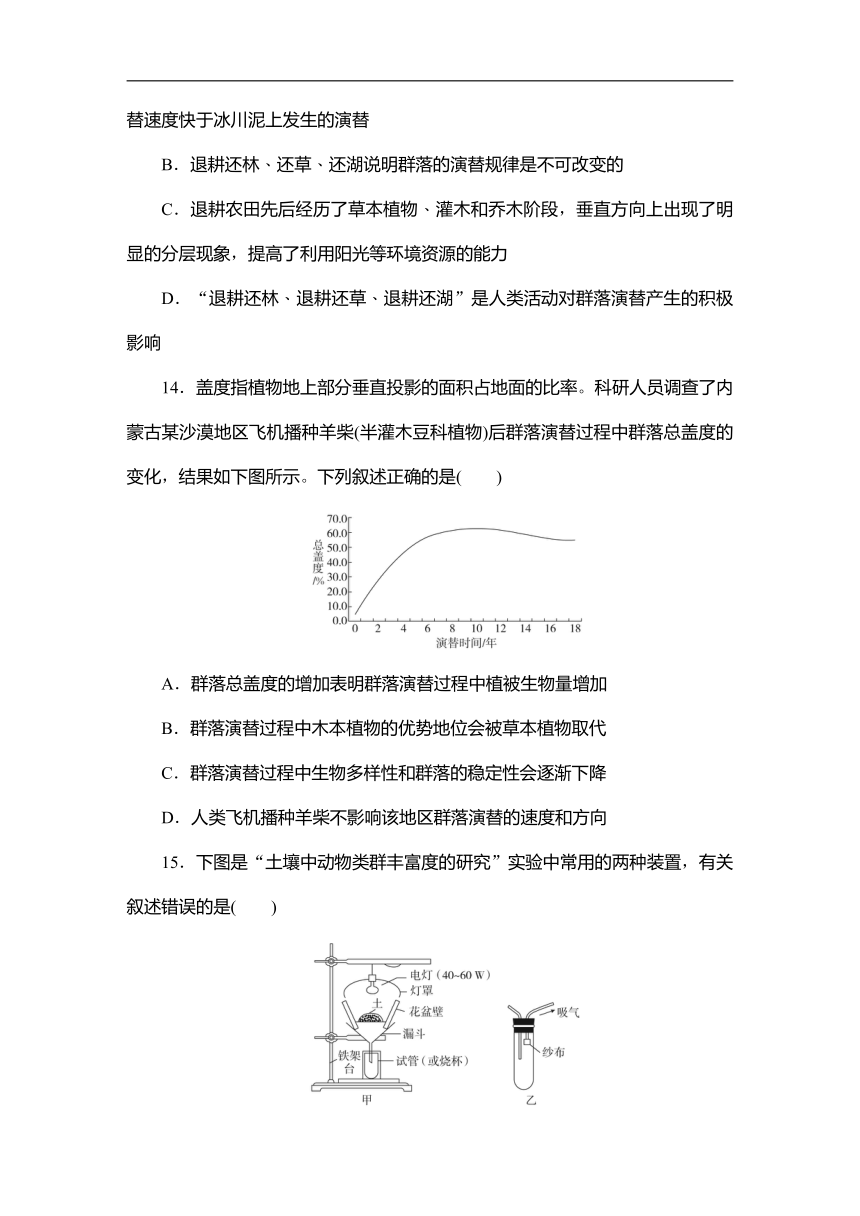

14.盖度指植物地上部分垂直投影的面积占地面的比率。科研人员调查了内蒙古某沙漠地区飞机播种羊柴(半灌木豆科植物)后群落演替过程中群落总盖度的变化,结果如下图所示。下列叙述正确的是( )

A.群落总盖度的增加表明群落演替过程中植被生物量增加

B.群落演替过程中木本植物的优势地位会被草本植物取代

C.群落演替过程中生物多样性和群落的稳定性会逐渐下降

D.人类飞机播种羊柴不影响该地区群落演替的速度和方向

15.下图是“土壤中动物类群丰富度的研究”实验中常用的两种装置,有关叙述错误的是( )

A.甲装置主要是利用土壤动物避光、避高温、避湿的习性采集

B.乙装置通常用于对体型较小的土壤动物进行采集

C.甲装置的花盆壁和放在其中的土壤之间留一定空隙的目的是便于空气流通

D.用乙装置采集的土壤动物可以放入体积分数为70%的酒精溶液中

16. 如图表示某地域中以湿度和温度为变量,描绘出的两个种群能存活和增殖的范围。下列有关叙述正确的是( )

A.甲种群与乙种群之间存在的只是种间竞争关系

B.甲种群在该地域的分布包括垂直结构和水平结构

C.湿度和温度相互作用是种群数量变化的决定因素

D.在高温、高湿的条件下,乙种群具有更大的生存优势

17.互花米草是一种多年生草本植物,原产于北美东海岸,我国于1979年引进。对我国某湿地公园潮间带互花米草滩涂和自然滩涂两种生境中大型底栖动物的垂直分布情况进行调查,结果如下图。据此分析,下列说法不正确的是( )

A.两种生境中大型底栖动物群落具有垂直分层现象

B.不同动物配置在不同泥层深度,有利于资源的充分利用

C.两种滩涂均在0~5 cm层生物数量最多,在20~25 cm层生物数量最少

D.互花米草的引入改变群落的结构

18.关于森林群落的叙述,不正确的是( )

A.森林群落包括森林中的所有生物

B.森林群落在垂直方向上有明显的分层现象

C.互利共生、捕食和种间竞争等可以出现在森林群落中

D.群落中植物放出的氧气只能被动物、微生物利用

19.一个无人管理的小水塘会慢慢变小、变浅,成为一个小沼泽地,然后慢慢变成一片灌木丛,下列关于该演替过程的叙述,错误的是( )

A.演替过程是优势种不断取代的过程

B.该群落的演替不一定能发展到森林阶段

C.人类活动能改变演替的方向和速度

D.各个种群的K值一定都在上升

20.黄顶菊因耐盐碱,适应力强,生长期间会严重抑制其他植物的生长而成为有害杂草。高丹草营养丰富,是良好的牲畜饲料,且旱季时在与黄顶菊幼苗的生存竞争中占明显的优势,通过在黄顶菊入侵地栽种高丹草,能有效阻止黄顶菊利用“时间差”效应在旱季幼苗迅速生长并占据空间的入侵行为,从而使得本地植物群落得以恢复。下列说法错误的是( )

A.黄顶菊适合用来作盐碱地修复的先锋植物,可能与细胞内渗透压相对较高有关

B.由黄顶菊占优势转变为本地植物占优势的过程属于群落演替

C.在调查黄顶菊的种群密度时,应避开旱季这个特殊时期,在选取样方时也应该避开黄顶菊分布相对比较集中的地方

D.应用外来植物治理入侵植物时需警惕外来植物潜在的入侵性

第Ⅱ卷 (非选择题,共60分)

二、非选择题(共5小题,共60分)

21.(10分)京西灵山风景区山清水秀、奇峰叠翠、野花遍地、百鸟鸣唱,其主峰海拔2303 m,是北京最高峰。研究小组调查该地区植物种类,结果如下表。请回答问题:

样地 海拔/m 土壤含水量/% 光照/% 物种数目

灌木 草本 乔木层 灌木层 草本层

Ⅰ 1050 29.8 20.9 3.1 3 5 16

Ⅱ 1140 34.1 34.6 5.9 2 17 6

Ⅲ 1160 7.9 28.3 15.8 1 9 20

Ⅳ 1160 9.4 15.4 0.5 2 3 6

(1)灵山植被分为乔木层、灌木层及草本层,构成群落的________结构。各层的物种丰富度由大到小依次是____________________________________。

(2)影响灌木层物种数目的主要非生物因素是________。

(3)灵山自海拔1500 m左右开始出现草地或草甸,海拔1700 m的万亩草甸是华北最大的“空中草甸”,到了山顶完全看不到高大林木。灵山不同类型的植物群落随海拔高度发生规律性变化,其主要影响因素是________。

22.(13分)某地常绿阔叶林被过度砍伐遭到破坏,停止砍伐一段时间后,恢复过程中依次更替的群落类型及其植物组成如表:

演替阶段 群落类型 植物种类数/中

草本植物 灌木 乔木

1 草丛 34 0 0

2 针叶林 52 12 1

3 针、阔叶混交林 67 24 17

4 常绿阔叶林 106 31 16

回答下列问题:

(1)根据群落的________、________等方面的差异,可以将陆地的群落大致分为________、________、________等类型,常绿阔叶林属于________。

(2)森林中植物繁茂,动物多树栖,善于________,说明__________________________________。

(3)上述四种群落类型中,常绿阔叶林中植物和栖息动物的分层现象形成群落空间结构中的________,在海洋生物群落中________(填“是”或“否”)存在垂直结构。

(4)分别写出荒漠、草原、森林三种生物群落中一种生物适应其环境的实例:________________________________________________。

23.(13分)科研人员对甲(蚜虫不能钻过甲装置中的细孔纱布,将甲装置置于大田中)、乙(围栏放牧)两个相对封闭的系统进行了较长时间的调查研究。据图回答下列问题。

(1)蚜虫与棉花叶、羊与青草之间的种间关系分别为________、________。

(2)甲、乙两个相对封闭的系统中个体数量变化曲线分别对应________、________。

(3)决定甲、乙两系统中种群数量变化的特征是_______________________。

(4)丙、丁两图所示曲线在ab时间段内出现了显著的差异,原因是____________________________________________________________________________________________________。

24.(11分)大兴安岭某林区发生中度火烧后,植被演替过程见下图。

据图回答:

(1)该火烧迹地上发生的是________演替。与①相比,③中群落对光的利用更充分,因其具有更复杂的________结构。

(2)火烧15年后,草本、灌木丰富度的变化趋势均为___________________,主要原因是它们与乔木竞争时获得的________________。

(3)针叶林凋落物的氮磷分解速率较慢。火烧后若补栽乔木树种,最好种植________,以加快氮磷循环。

(4)用样方法调查群落前,需通过逐步扩大面积统计物种数绘制“种—面积”曲线,作为选取样方面积的依据。下图是该林区草本、灌木、乔木的相应曲线。据图分析,调查乔木应选取的最小样方面积是________。

25.(13分)内蒙古白音锡勒牧场是著名的草原自然保护区,牧草繁茂、牛羊遍地。但上个世纪六七十年代由于长期过度放牧导致该地区羊草草原群落退化为冷蒿群落,中国科学院研究人员从1983年到2012年间研究了退化羊草草原围栏耙地(耙地:用耙进行的表土耕作,有疏松土壤、保蓄水分等作用),处理后植物群落恢复演替的过程。下表显示退化羊草草原围栏耙地处理后各恢复演替阶段五种植物的相对密度及相对生物量的综合值。回答下列问题:

恢复演替阶段 相对密度及相对生物量的综合值

羊草 冰草 大针茅 冷蒿 猪毛菜

第一阶段 23 27 19 43 5

第二阶段 65~72 17~32 10~11 15~19 14~47

第三阶段 50~134 8~69 1~43 1~19 0~5

第四阶段 22~104 2~35 11~149 4~26 0~13

(1)研究人员调查羊草草原植物种群密度采用的方法是________,该群落发生的演替类型是________。

(2)由表可知,与第一阶段相比,第二阶段由于围栏耙地处理使________迅速成为明显的优势种,冷蒿急剧下降,其他物种也有相应的变化;到了第三阶段,猪毛菜由于______________而明显下降。第四阶段末,植物经过激烈竞争后,达到一个与群落所处环境相适应的相对稳定的状态,这是群落中物种之间及生物与环境间________的结果。

(3)为探究不同治理方式对退化羊草草原土壤微生物数量的影响,1983年科研人员除围栏耙地外,另取两块类似样地,分别进行围栏封育(自然恢复)和不围栏的继续放牧。2008年分别取上述3种处理方式的0~10厘米和10~30厘米的土样,测定土壤微生物的数量,实验结果如下图所示。

①“不围栏的继续放牧”在本实验中的作用是________。

②分析图中的数据可知:围栏封育处理后,细菌数量在________厘米的土层增长率较高,真菌数量在________厘米的土层增长率较高。

③根据图中的数据推测:浅土层中围栏封育的细菌和真菌数量均高于不围栏的原因是________________________________________________;浅土层中围栏耙地的细菌和真菌数量均高于围栏封育的原因是______________________________________________________________。

(4)不同治理措施对退化草原恢复的效果不同,说明人类活动会使群落演替按照不同于自然演替的________和________进行。

新教材选择性必修二:第2章 水平测试(参考答案)

1答案 D

解析 群落的空间结构包括垂直结构和水平结构,A正确;群落特征包括物种丰富度、种间关系、空间结构、群落演替等,B正确;一个群落中的物种不论多少,都不是随机的简单集合,而是通过复杂的种间关系,形成一个有机的整体,C正确。

2答案 A

解析 榕树和榕小蜂两种生物生活在一起,彼此有利,两者分开以后彼此不能正常生存,属于互利共生关系,A错误;由“榕树的雌花释放出一种特殊的花香吸引榕小蜂”可推测,它们之间依靠某种信息建立联系,B正确;榕树和榕小蜂之间协同进化,适应环境,获得生存优势,C正确;专性传粉避免了花粉的浪费,可提高传粉的效率和成功率,D正确。

3答案 B

解析 根据题中信息可断定疟原虫与人是寄生关系,A正确;疟原虫也可以感染按蚊,则疟原虫与被其感染的按蚊之间是寄生关系,B错误;按蚊幼虫以藻类为食,二者是捕食关系,C正确;鱼类以按蚊幼虫为食,二者是捕食关系,D正确。

4答案 D

解析 被捕食者先增加先减少,捕食者后增加后减少,图中甲为被捕食者,乙为捕食者,A错误;甲、乙之间的捕食关系中,二者相互选择,共同进化,B错误;捕食者与被捕食者也可能会因争夺生存空间等而存在种间竞争关系,C错误;捕食者与被捕食者之间相互影响,当被捕食者种群数量增加时,捕食者种群数量由于食物增加而增加,当捕食者种群数量增加时,被捕食者种群数量由于被大量捕食而减少,又使捕食者种群数量因食物缺乏而减少,因此种群数量会呈现波动现象,D正确。

5答案 A

解析 森林中有乔木层、灌木层、草本层和地被物层说明生物群落在垂直方向上具有分层现象,A正确;森林中的树木的间隙有较多的灌木和草丛,没有体现生物在垂直方向上具有分层现象,B错误;一片竹林中的竹子属于同一种群,高矮不一不是生物群落在垂直方向上的分层现象,C错误;鹿群属于种群,因此其高矮不一的现象不属于群落的垂直分层,D错误。

6答案 D

7答案 D

解析 芦苇、香蒲等属于湿地生物群落中常见植物。

8答案 D

解析 不同季节,降雨量等环境条件会改变,所以草原生物群落随季节的变化,外貌和结构也会发生变化,具有季节性,D错误。

9答案 C

解析 曲线不重叠时,生活在同一个区域的M、N两种生物会存在空间上的竞争,A错误;b表示生物的取食范围,b越大,生物适应环境能力越强,B错误;d越小,两种生物摄取的相同的食物数量和种类就越多,竞争就越激烈,C正确;因自然界的资源和空间有限,M、N将呈现“S”形增长,D错误。

10答案 C

解析 一块地中的玉米属于种群,玉米不同植株高矮不同这不属于群落的分层,C错误;农业生产上,可以利用分层现象进行套种,来提高农作物产量,D正确。

11答案 A

解析 森林火灾后的演替属于次生演替,而森林被火山岩全部覆盖后的演替属于初生演替,演替类型不相同,A错误。

12答案 D

解析 初生演替速度慢,趋向形成新群落,经历的阶段相对较多;次生演替速度快,趋向于恢复原来的群落,经历的阶段相对较少,C正确;影响自然群落演替的因素有群落外界环境的变化,生物的迁入、迁出、群落内部种群相互关系的发展变化等,A正确;自然群落演替最终都会达到一个与群落所处环境相适应的相对稳定的状态,但并不是一个绝对稳定的状态,群落结构还会随气候变化等因素发生改变,D错误。

13答案 B

解析 由于保留了原有土壤条件等,退耕之后的农田发生的演替为次生演替,而冰川泥上发生的演替属于初生演替,故退耕之后的农田发生的演替速度快于冰川泥上发生的演替,A正确;退耕还林、还草、还湖说明群落的演替规律是可以改变的,B错误;退耕农田先后经历了草本植物、灌木和乔木阶段,群落垂直结构越来越复杂,显著提高了植物利用阳光等环境资源的能力,C正确;“退耕还林、退耕还草、退耕还湖”有利于改善环境,是人类活动对群落演替产生的积极影响,D正确。

14答案 A

解析 盖度指植物地上部分垂直投影的面积占地面的比率,在该群落演替的过程中,随着时间的推移,群落总盖度的增加表明植物的增加,意味着群落演替过程中植被生物量增加,A正确;群落演替的本质是优势取代,而不是取而代之,木本植物比草本植物在争夺阳光上更有优势,因此一般情况下在演替的过程中草本植物的优势地位会被木本植物取代,B错误;图中显示演替过程中盖度增加,据此可推测群落演替过程中生物多样性和群落的稳定性会逐渐上升,C错误;人类的活动会影响群落演替的方向和速度,据此可推测飞机播种羊柴会影响该地区群落演替的速度和方向,D错误。

15答案 A

解析 甲装置主要是利用土壤动物避光、避高温、趋湿的习性采集;花盆壁和放在其中的土壤之间留一定空隙的目的是便于小动物的采集和空气流通。乙装置通常用于对体型较小的土壤动物进行采集,用乙装置采集的土壤动物可以放入体积分数为70%的酒精溶液中,也可以放到试管中。

16答案 D

解析 由题意无法确定甲、乙两种群之间的关系,A错误;只有群落才具有垂直结构和水平结构之说,种群没有这些特征,B错误;决定种群数量变化的因素是出生率、死亡率、迁入率和迁出率,C错误;在高温、高湿的条件下,对甲种群不适宜,对乙种群适宜,所以乙种群具有更大的生存优势,D正确。

17答案 C

解析 由图可知:两种滩涂均在0~5 cm层物种最多,在20~25 cm层物种最少,生物数量不一定,C错误;互花米草的入侵前、后大型底栖动物的垂直分布情况有所改变,说明互花米草引入改变群落的结构,D正确。

18答案 D

19答案 D

解析 该群落的演替能否到达森林阶段,取决于环境条件,若在缺水等恶劣的环境条件下就无法达到森林阶段,B正确;各个种群的K值会随环境条件改变,不一定都在上升,D错误。

20答案 C

解析 由题干信息“黄顶菊耐盐碱”可推知其细胞内渗透压可能比较高,适合用来作为盐碱地修复的先锋植物,A正确;群落演替是指随着时间的推移一个群落被另一个群落代替的过程,由黄顶菊占优势转变为本地植物占优势的过程属于群落演替,B正确;在利用样方法进行种群密度的调查时,取样的关键是随机取样,C错误;应用外来植物治理入侵植物的过程属于生物防治,但需警惕外来植物没有天敌抑制其快速繁殖,导致本地物种缺乏资源而灭绝,D正确。

21答案 (1)垂直 草本层、灌木层、乔木层

(2)光照 (3)温度

22答案 (1)外貌 物种组成(两空顺序可颠倒) 森林生物群落 荒漠生物群落 草原生物群落(三空顺序可颠倒) 森林生物群落

(2)攀缘 群落中的生物都有适应其环境的特征

(3)垂直结构 是

(4)骆驼刺根长可以达到15米;草原动物多善于奔跑;三七的叶绿体大、呈深绿色

23答案 (1)寄生 捕食

(2)丁 丙

(3)出生率和死亡率

(4)丙图为羊群提供营养的植物可源源不断地获得光照,进行光合作用,因此可保持相对稳定;丁图所示蚜虫将棉花汁液吸收完后,因无外源营养物质的供应,最终全部死亡

解析 (1)蚜虫以棉花叶的汁液为食,二者属于寄生关系,羊与青草为捕食关系。

(2)由于甲装置中没有持续的外源能量供应,因此蚜虫最后全部死亡,对应丁图所示曲线。围栏中的植物可持续获得光照,为羊提供营养物质,种群数量可保持相对稳定,对应丙图所示曲线。

(3)甲、乙两个系统是相对封闭的,决定甲、乙两个系统中种群数量变化的特征是出生率和死亡率。

(4)乙图牧场上草的数量是有限的,但可以再生,牲畜数量不会无限度地增加,会在一定范围内保持稳定;甲图棉花叶片数量是有限的,却不能再生,会随蚜虫数量增加而减少,所以丙、丁两曲线ab时间段出现显著差异。丙表示羊的数量达到一定程度后,就会保持相对稳定,丁表示蚜虫的数量先增加,后减少。

24答案 (1)次生 垂直

(2)下降后保持相对稳定 阳光逐渐减少

(3)阔叶树 (4)S3

解析 (1)林区发生中度火烧后,原有土壤条件基本保留,在其上发生的演替属于次生演替。③针阔混交林比①草本、灌木在垂直方向上具有更复杂的分层现象,因此③中群落对光能的利用更充分。

(2)分析图中曲线,火烧15年后,草本、灌木的物种数即丰富度都是先下降后保持相对稳定,主要原因是乔木更高,在与草本、灌木的竞争中更易获得阳光,即草本与灌木获得的阳光逐渐减少。

(3)针叶林凋落物的氮磷分解速率较慢,氮磷在生态系统中的循环就慢。火灾后若补栽乔木树种,最好种植阔叶树,其凋落物的氮磷分解速率较快,能加快氮

磷循环。

(4)据植被演替过程图可知,该林区物种数为草本>灌木>乔木,据此可知,最下面的曲线为乔木对应的曲线。用样方法调查群落物种丰富度时,若样方面积过小,统计的物种就不全面,当达到最大物种数的样方面积后,继续增大样方面积会浪费人力、物力和财力,故对于乔木来说,应选取的最小样方面积为S3。

25答案 (1)样方法 次生演替

(2)羊草 在种间竞争中处于弱势 协同进化

(3)①对照 ②0~10 10~30 ③不放牧提高了土壤表层的有机物含量,进而提高了细菌和真菌的繁殖速度 耙地提高了土壤的通气性,进而提高了细菌和真菌的繁殖速度

(4)方向 速度(两空顺序可颠倒)

解析 (3)不围栏的继续放牧属于对照组,在本实验中起对照作用。据表可知,围栏封育处理后,细菌数量在0~10厘米的土层增长率较高,真菌数量在10~30厘米的土层增长率较高。浅土层中围栏封育的细菌和真菌数量均高于不围栏的原因是不放牧使植物遗体及凋落物增多,提高了土壤表层的有机物含量,进而提高了细菌和真菌的繁殖速度。浅土层中围栏耙地的细菌和真菌数量均高于围栏封育的原因是耙地提高了土壤的通气性,进而提高了细菌和真菌的繁殖速度。

本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,满分100分,考试时间90分钟。

第Ⅰ卷 (选择题,共40分)

一、单项选择题(共20小题,每小题2分,共40分。每题给出的四个选项中,只有一个选项是最符合题目要求的)

1.下列有关群落的叙述,错误的是( )

A.群落有垂直结构和水平结构

B.演替是生物群落的特征之一

C.群落中物种之间是相互联系的

D.群落中的物种数目越多、丰富度越低

2.榕树、榕小蜂是迄今已知的最紧密严格的专性传粉系统,长期的进化过程中,两者在形态结构上已出现了许多适应性特化。榕树的雌花释放出一种特殊的花香吸引榕小蜂前来为其传粉,同时也提供部分花柱较短的雌花子房让榕小蜂产卵繁殖后代。关于榕树和榕小蜂的叙述,错误的是( )

A.二者之间是寄生关系

B.二者之间依靠某种信息建立联系

C.二者之间协同进化,获得生存优势

D.专性传粉可提高传粉的效率和成功率

3.疟原虫在人体内只能进行无性生殖,在按蚊体内才进行有性生殖。人被感染疟原虫的按蚊叮咬后,可患疟疾。在水中,按蚊幼虫以藻类和细菌为食,同时又被鱼类捕食。下列叙述错误的是( )

A.疟原虫与人是寄生关系

B.疟原虫与按蚊是共生关系

C.按蚊幼虫和藻类是捕食关系

D.鱼类和按蚊幼虫是捕食关系

4.某池塘中甲、乙两种具有捕食关系的鱼类数量变化如图所示。下列叙述正确的是( )

A.甲为捕食者,乙为被捕食者

B.甲、乙之间的捕食关系仅对捕食者有利

C.两种鱼之间只有捕食关系,没有竞争关系

D.甲、乙两种群相互影响,使种群数量呈现波动现象

5.下列事实能说明生物群落在垂直方向上具有分层现象的是( )

A.森林中有乔木层、灌木层和草本层

B.森林中树木的间隙有较多的灌木和草丛

C.一片竹林中竹子高矮不一

D.鹿群中有的鹿高,有的鹿矮

6.荒漠生物群落中的生物对环境具有适应性,下列说法正确的是( )

A.荒漠灌木及半灌木由于缺水导致根系不发达

B.草本植物一般具有大而厚的叶子有利于充分利用光能

C.昆虫、爬行类、鸟类和啮齿目有冬眠习性,降水时才苏醒

D.荒漠动物如沙鼠、跳鼠等具有与周围环境一致的沙土色,有利于逃避敌害

7.下列有关自然群落的叙述,错误的是( )

A.草原主要分布在半干旱地区、不同年份或季节雨量不均匀的地区

B.热带雨林的生物种类繁多,结构复杂

C.仙人掌属植物和骆驼刺属植物是沙漠中的优势植物

D.海洋生物群落中常见的植物有芦苇、香蒲等

8.下列关于不同群落类型的叙述,错误的是( )

A.草原的植物大多耐旱

B.热带雨林降水量丰富

C.沙漠里的植物和动物都能适应缺水的环境

D.非洲草原上群落无季节性

9.如图为某一区域M、N两物种的资源利用曲线,下列分析正确的是( )

A.曲线不重叠时,M与N不存在竞争

B.b越大,生物适应环境能力越弱

C.d越小,M与N种间竞争越激烈

D.M、N将呈现“J”形增长

10.如图为植物群落的分层现象,对此现象解释不正确的是( )

A.分层现象有利于环境资源的利用

B.决定这种现象的环境因素除光照外还有温度和湿度等

C.种植玉米时,因植物群落分层现象的存在,所以要合理密植

D.在农业生产中可以充分利用这一现象,合理搭配种植作物品种

11.下列有关群落演替的叙述,错误的是( )

A.森林火灾后和森林被火山岩全部覆盖后的演替类型相同

B.从光裸的岩地演替为森林的过程中营养结构逐渐趋于复杂

C.在群落演替过程中群落的物种组成不断发生变化

D.生物与非生物因素之间复杂的相互作用可导致群落演替

12.有关演替的叙述,不正确的是( )

A.生物的迁入、迁出和群落内部种群的相互关系均是影响群落演替的因素

B.土壤条件基本保留,甚至保留种子或其他繁殖体是次生演替速度快的原因

C.初生演替的速度慢,趋向形成新群落,次生演替的速度快,趋向于恢复原来的群落

D.群落演替到相对稳定的状态后群落结构不再变化

13.“退耕还林、退耕还草、退耕还湖”是实现“绿水青山就是金山银山”的重要生态工程。下列说法错误的是( )

A.退耕之后的农田发生的演替为次生演替,由于保留了原有土壤条件,演替速度快于冰川泥上发生的演替

B.退耕还林、还草、还湖说明群落的演替规律是不可改变的

C.退耕农田先后经历了草本植物、灌木和乔木阶段,垂直方向上出现了明显的分层现象,提高了利用阳光等环境资源的能力

D.“退耕还林、退耕还草、退耕还湖”是人类活动对群落演替产生的积极影响

14.盖度指植物地上部分垂直投影的面积占地面的比率。科研人员调查了内蒙古某沙漠地区飞机播种羊柴(半灌木豆科植物)后群落演替过程中群落总盖度的变化,结果如下图所示。下列叙述正确的是( )

A.群落总盖度的增加表明群落演替过程中植被生物量增加

B.群落演替过程中木本植物的优势地位会被草本植物取代

C.群落演替过程中生物多样性和群落的稳定性会逐渐下降

D.人类飞机播种羊柴不影响该地区群落演替的速度和方向

15.下图是“土壤中动物类群丰富度的研究”实验中常用的两种装置,有关叙述错误的是( )

A.甲装置主要是利用土壤动物避光、避高温、避湿的习性采集

B.乙装置通常用于对体型较小的土壤动物进行采集

C.甲装置的花盆壁和放在其中的土壤之间留一定空隙的目的是便于空气流通

D.用乙装置采集的土壤动物可以放入体积分数为70%的酒精溶液中

16. 如图表示某地域中以湿度和温度为变量,描绘出的两个种群能存活和增殖的范围。下列有关叙述正确的是( )

A.甲种群与乙种群之间存在的只是种间竞争关系

B.甲种群在该地域的分布包括垂直结构和水平结构

C.湿度和温度相互作用是种群数量变化的决定因素

D.在高温、高湿的条件下,乙种群具有更大的生存优势

17.互花米草是一种多年生草本植物,原产于北美东海岸,我国于1979年引进。对我国某湿地公园潮间带互花米草滩涂和自然滩涂两种生境中大型底栖动物的垂直分布情况进行调查,结果如下图。据此分析,下列说法不正确的是( )

A.两种生境中大型底栖动物群落具有垂直分层现象

B.不同动物配置在不同泥层深度,有利于资源的充分利用

C.两种滩涂均在0~5 cm层生物数量最多,在20~25 cm层生物数量最少

D.互花米草的引入改变群落的结构

18.关于森林群落的叙述,不正确的是( )

A.森林群落包括森林中的所有生物

B.森林群落在垂直方向上有明显的分层现象

C.互利共生、捕食和种间竞争等可以出现在森林群落中

D.群落中植物放出的氧气只能被动物、微生物利用

19.一个无人管理的小水塘会慢慢变小、变浅,成为一个小沼泽地,然后慢慢变成一片灌木丛,下列关于该演替过程的叙述,错误的是( )

A.演替过程是优势种不断取代的过程

B.该群落的演替不一定能发展到森林阶段

C.人类活动能改变演替的方向和速度

D.各个种群的K值一定都在上升

20.黄顶菊因耐盐碱,适应力强,生长期间会严重抑制其他植物的生长而成为有害杂草。高丹草营养丰富,是良好的牲畜饲料,且旱季时在与黄顶菊幼苗的生存竞争中占明显的优势,通过在黄顶菊入侵地栽种高丹草,能有效阻止黄顶菊利用“时间差”效应在旱季幼苗迅速生长并占据空间的入侵行为,从而使得本地植物群落得以恢复。下列说法错误的是( )

A.黄顶菊适合用来作盐碱地修复的先锋植物,可能与细胞内渗透压相对较高有关

B.由黄顶菊占优势转变为本地植物占优势的过程属于群落演替

C.在调查黄顶菊的种群密度时,应避开旱季这个特殊时期,在选取样方时也应该避开黄顶菊分布相对比较集中的地方

D.应用外来植物治理入侵植物时需警惕外来植物潜在的入侵性

第Ⅱ卷 (非选择题,共60分)

二、非选择题(共5小题,共60分)

21.(10分)京西灵山风景区山清水秀、奇峰叠翠、野花遍地、百鸟鸣唱,其主峰海拔2303 m,是北京最高峰。研究小组调查该地区植物种类,结果如下表。请回答问题:

样地 海拔/m 土壤含水量/% 光照/% 物种数目

灌木 草本 乔木层 灌木层 草本层

Ⅰ 1050 29.8 20.9 3.1 3 5 16

Ⅱ 1140 34.1 34.6 5.9 2 17 6

Ⅲ 1160 7.9 28.3 15.8 1 9 20

Ⅳ 1160 9.4 15.4 0.5 2 3 6

(1)灵山植被分为乔木层、灌木层及草本层,构成群落的________结构。各层的物种丰富度由大到小依次是____________________________________。

(2)影响灌木层物种数目的主要非生物因素是________。

(3)灵山自海拔1500 m左右开始出现草地或草甸,海拔1700 m的万亩草甸是华北最大的“空中草甸”,到了山顶完全看不到高大林木。灵山不同类型的植物群落随海拔高度发生规律性变化,其主要影响因素是________。

22.(13分)某地常绿阔叶林被过度砍伐遭到破坏,停止砍伐一段时间后,恢复过程中依次更替的群落类型及其植物组成如表:

演替阶段 群落类型 植物种类数/中

草本植物 灌木 乔木

1 草丛 34 0 0

2 针叶林 52 12 1

3 针、阔叶混交林 67 24 17

4 常绿阔叶林 106 31 16

回答下列问题:

(1)根据群落的________、________等方面的差异,可以将陆地的群落大致分为________、________、________等类型,常绿阔叶林属于________。

(2)森林中植物繁茂,动物多树栖,善于________,说明__________________________________。

(3)上述四种群落类型中,常绿阔叶林中植物和栖息动物的分层现象形成群落空间结构中的________,在海洋生物群落中________(填“是”或“否”)存在垂直结构。

(4)分别写出荒漠、草原、森林三种生物群落中一种生物适应其环境的实例:________________________________________________。

23.(13分)科研人员对甲(蚜虫不能钻过甲装置中的细孔纱布,将甲装置置于大田中)、乙(围栏放牧)两个相对封闭的系统进行了较长时间的调查研究。据图回答下列问题。

(1)蚜虫与棉花叶、羊与青草之间的种间关系分别为________、________。

(2)甲、乙两个相对封闭的系统中个体数量变化曲线分别对应________、________。

(3)决定甲、乙两系统中种群数量变化的特征是_______________________。

(4)丙、丁两图所示曲线在ab时间段内出现了显著的差异,原因是____________________________________________________________________________________________________。

24.(11分)大兴安岭某林区发生中度火烧后,植被演替过程见下图。

据图回答:

(1)该火烧迹地上发生的是________演替。与①相比,③中群落对光的利用更充分,因其具有更复杂的________结构。

(2)火烧15年后,草本、灌木丰富度的变化趋势均为___________________,主要原因是它们与乔木竞争时获得的________________。

(3)针叶林凋落物的氮磷分解速率较慢。火烧后若补栽乔木树种,最好种植________,以加快氮磷循环。

(4)用样方法调查群落前,需通过逐步扩大面积统计物种数绘制“种—面积”曲线,作为选取样方面积的依据。下图是该林区草本、灌木、乔木的相应曲线。据图分析,调查乔木应选取的最小样方面积是________。

25.(13分)内蒙古白音锡勒牧场是著名的草原自然保护区,牧草繁茂、牛羊遍地。但上个世纪六七十年代由于长期过度放牧导致该地区羊草草原群落退化为冷蒿群落,中国科学院研究人员从1983年到2012年间研究了退化羊草草原围栏耙地(耙地:用耙进行的表土耕作,有疏松土壤、保蓄水分等作用),处理后植物群落恢复演替的过程。下表显示退化羊草草原围栏耙地处理后各恢复演替阶段五种植物的相对密度及相对生物量的综合值。回答下列问题:

恢复演替阶段 相对密度及相对生物量的综合值

羊草 冰草 大针茅 冷蒿 猪毛菜

第一阶段 23 27 19 43 5

第二阶段 65~72 17~32 10~11 15~19 14~47

第三阶段 50~134 8~69 1~43 1~19 0~5

第四阶段 22~104 2~35 11~149 4~26 0~13

(1)研究人员调查羊草草原植物种群密度采用的方法是________,该群落发生的演替类型是________。

(2)由表可知,与第一阶段相比,第二阶段由于围栏耙地处理使________迅速成为明显的优势种,冷蒿急剧下降,其他物种也有相应的变化;到了第三阶段,猪毛菜由于______________而明显下降。第四阶段末,植物经过激烈竞争后,达到一个与群落所处环境相适应的相对稳定的状态,这是群落中物种之间及生物与环境间________的结果。

(3)为探究不同治理方式对退化羊草草原土壤微生物数量的影响,1983年科研人员除围栏耙地外,另取两块类似样地,分别进行围栏封育(自然恢复)和不围栏的继续放牧。2008年分别取上述3种处理方式的0~10厘米和10~30厘米的土样,测定土壤微生物的数量,实验结果如下图所示。

①“不围栏的继续放牧”在本实验中的作用是________。

②分析图中的数据可知:围栏封育处理后,细菌数量在________厘米的土层增长率较高,真菌数量在________厘米的土层增长率较高。

③根据图中的数据推测:浅土层中围栏封育的细菌和真菌数量均高于不围栏的原因是________________________________________________;浅土层中围栏耙地的细菌和真菌数量均高于围栏封育的原因是______________________________________________________________。

(4)不同治理措施对退化草原恢复的效果不同,说明人类活动会使群落演替按照不同于自然演替的________和________进行。

新教材选择性必修二:第2章 水平测试(参考答案)

1答案 D

解析 群落的空间结构包括垂直结构和水平结构,A正确;群落特征包括物种丰富度、种间关系、空间结构、群落演替等,B正确;一个群落中的物种不论多少,都不是随机的简单集合,而是通过复杂的种间关系,形成一个有机的整体,C正确。

2答案 A

解析 榕树和榕小蜂两种生物生活在一起,彼此有利,两者分开以后彼此不能正常生存,属于互利共生关系,A错误;由“榕树的雌花释放出一种特殊的花香吸引榕小蜂”可推测,它们之间依靠某种信息建立联系,B正确;榕树和榕小蜂之间协同进化,适应环境,获得生存优势,C正确;专性传粉避免了花粉的浪费,可提高传粉的效率和成功率,D正确。

3答案 B

解析 根据题中信息可断定疟原虫与人是寄生关系,A正确;疟原虫也可以感染按蚊,则疟原虫与被其感染的按蚊之间是寄生关系,B错误;按蚊幼虫以藻类为食,二者是捕食关系,C正确;鱼类以按蚊幼虫为食,二者是捕食关系,D正确。

4答案 D

解析 被捕食者先增加先减少,捕食者后增加后减少,图中甲为被捕食者,乙为捕食者,A错误;甲、乙之间的捕食关系中,二者相互选择,共同进化,B错误;捕食者与被捕食者也可能会因争夺生存空间等而存在种间竞争关系,C错误;捕食者与被捕食者之间相互影响,当被捕食者种群数量增加时,捕食者种群数量由于食物增加而增加,当捕食者种群数量增加时,被捕食者种群数量由于被大量捕食而减少,又使捕食者种群数量因食物缺乏而减少,因此种群数量会呈现波动现象,D正确。

5答案 A

解析 森林中有乔木层、灌木层、草本层和地被物层说明生物群落在垂直方向上具有分层现象,A正确;森林中的树木的间隙有较多的灌木和草丛,没有体现生物在垂直方向上具有分层现象,B错误;一片竹林中的竹子属于同一种群,高矮不一不是生物群落在垂直方向上的分层现象,C错误;鹿群属于种群,因此其高矮不一的现象不属于群落的垂直分层,D错误。

6答案 D

7答案 D

解析 芦苇、香蒲等属于湿地生物群落中常见植物。

8答案 D

解析 不同季节,降雨量等环境条件会改变,所以草原生物群落随季节的变化,外貌和结构也会发生变化,具有季节性,D错误。

9答案 C

解析 曲线不重叠时,生活在同一个区域的M、N两种生物会存在空间上的竞争,A错误;b表示生物的取食范围,b越大,生物适应环境能力越强,B错误;d越小,两种生物摄取的相同的食物数量和种类就越多,竞争就越激烈,C正确;因自然界的资源和空间有限,M、N将呈现“S”形增长,D错误。

10答案 C

解析 一块地中的玉米属于种群,玉米不同植株高矮不同这不属于群落的分层,C错误;农业生产上,可以利用分层现象进行套种,来提高农作物产量,D正确。

11答案 A

解析 森林火灾后的演替属于次生演替,而森林被火山岩全部覆盖后的演替属于初生演替,演替类型不相同,A错误。

12答案 D

解析 初生演替速度慢,趋向形成新群落,经历的阶段相对较多;次生演替速度快,趋向于恢复原来的群落,经历的阶段相对较少,C正确;影响自然群落演替的因素有群落外界环境的变化,生物的迁入、迁出、群落内部种群相互关系的发展变化等,A正确;自然群落演替最终都会达到一个与群落所处环境相适应的相对稳定的状态,但并不是一个绝对稳定的状态,群落结构还会随气候变化等因素发生改变,D错误。

13答案 B

解析 由于保留了原有土壤条件等,退耕之后的农田发生的演替为次生演替,而冰川泥上发生的演替属于初生演替,故退耕之后的农田发生的演替速度快于冰川泥上发生的演替,A正确;退耕还林、还草、还湖说明群落的演替规律是可以改变的,B错误;退耕农田先后经历了草本植物、灌木和乔木阶段,群落垂直结构越来越复杂,显著提高了植物利用阳光等环境资源的能力,C正确;“退耕还林、退耕还草、退耕还湖”有利于改善环境,是人类活动对群落演替产生的积极影响,D正确。

14答案 A

解析 盖度指植物地上部分垂直投影的面积占地面的比率,在该群落演替的过程中,随着时间的推移,群落总盖度的增加表明植物的增加,意味着群落演替过程中植被生物量增加,A正确;群落演替的本质是优势取代,而不是取而代之,木本植物比草本植物在争夺阳光上更有优势,因此一般情况下在演替的过程中草本植物的优势地位会被木本植物取代,B错误;图中显示演替过程中盖度增加,据此可推测群落演替过程中生物多样性和群落的稳定性会逐渐上升,C错误;人类的活动会影响群落演替的方向和速度,据此可推测飞机播种羊柴会影响该地区群落演替的速度和方向,D错误。

15答案 A

解析 甲装置主要是利用土壤动物避光、避高温、趋湿的习性采集;花盆壁和放在其中的土壤之间留一定空隙的目的是便于小动物的采集和空气流通。乙装置通常用于对体型较小的土壤动物进行采集,用乙装置采集的土壤动物可以放入体积分数为70%的酒精溶液中,也可以放到试管中。

16答案 D

解析 由题意无法确定甲、乙两种群之间的关系,A错误;只有群落才具有垂直结构和水平结构之说,种群没有这些特征,B错误;决定种群数量变化的因素是出生率、死亡率、迁入率和迁出率,C错误;在高温、高湿的条件下,对甲种群不适宜,对乙种群适宜,所以乙种群具有更大的生存优势,D正确。

17答案 C

解析 由图可知:两种滩涂均在0~5 cm层物种最多,在20~25 cm层物种最少,生物数量不一定,C错误;互花米草的入侵前、后大型底栖动物的垂直分布情况有所改变,说明互花米草引入改变群落的结构,D正确。

18答案 D

19答案 D

解析 该群落的演替能否到达森林阶段,取决于环境条件,若在缺水等恶劣的环境条件下就无法达到森林阶段,B正确;各个种群的K值会随环境条件改变,不一定都在上升,D错误。

20答案 C

解析 由题干信息“黄顶菊耐盐碱”可推知其细胞内渗透压可能比较高,适合用来作为盐碱地修复的先锋植物,A正确;群落演替是指随着时间的推移一个群落被另一个群落代替的过程,由黄顶菊占优势转变为本地植物占优势的过程属于群落演替,B正确;在利用样方法进行种群密度的调查时,取样的关键是随机取样,C错误;应用外来植物治理入侵植物的过程属于生物防治,但需警惕外来植物没有天敌抑制其快速繁殖,导致本地物种缺乏资源而灭绝,D正确。

21答案 (1)垂直 草本层、灌木层、乔木层

(2)光照 (3)温度

22答案 (1)外貌 物种组成(两空顺序可颠倒) 森林生物群落 荒漠生物群落 草原生物群落(三空顺序可颠倒) 森林生物群落

(2)攀缘 群落中的生物都有适应其环境的特征

(3)垂直结构 是

(4)骆驼刺根长可以达到15米;草原动物多善于奔跑;三七的叶绿体大、呈深绿色

23答案 (1)寄生 捕食

(2)丁 丙

(3)出生率和死亡率

(4)丙图为羊群提供营养的植物可源源不断地获得光照,进行光合作用,因此可保持相对稳定;丁图所示蚜虫将棉花汁液吸收完后,因无外源营养物质的供应,最终全部死亡

解析 (1)蚜虫以棉花叶的汁液为食,二者属于寄生关系,羊与青草为捕食关系。

(2)由于甲装置中没有持续的外源能量供应,因此蚜虫最后全部死亡,对应丁图所示曲线。围栏中的植物可持续获得光照,为羊提供营养物质,种群数量可保持相对稳定,对应丙图所示曲线。

(3)甲、乙两个系统是相对封闭的,决定甲、乙两个系统中种群数量变化的特征是出生率和死亡率。

(4)乙图牧场上草的数量是有限的,但可以再生,牲畜数量不会无限度地增加,会在一定范围内保持稳定;甲图棉花叶片数量是有限的,却不能再生,会随蚜虫数量增加而减少,所以丙、丁两曲线ab时间段出现显著差异。丙表示羊的数量达到一定程度后,就会保持相对稳定,丁表示蚜虫的数量先增加,后减少。

24答案 (1)次生 垂直

(2)下降后保持相对稳定 阳光逐渐减少

(3)阔叶树 (4)S3

解析 (1)林区发生中度火烧后,原有土壤条件基本保留,在其上发生的演替属于次生演替。③针阔混交林比①草本、灌木在垂直方向上具有更复杂的分层现象,因此③中群落对光能的利用更充分。

(2)分析图中曲线,火烧15年后,草本、灌木的物种数即丰富度都是先下降后保持相对稳定,主要原因是乔木更高,在与草本、灌木的竞争中更易获得阳光,即草本与灌木获得的阳光逐渐减少。

(3)针叶林凋落物的氮磷分解速率较慢,氮磷在生态系统中的循环就慢。火灾后若补栽乔木树种,最好种植阔叶树,其凋落物的氮磷分解速率较快,能加快氮

磷循环。

(4)据植被演替过程图可知,该林区物种数为草本>灌木>乔木,据此可知,最下面的曲线为乔木对应的曲线。用样方法调查群落物种丰富度时,若样方面积过小,统计的物种就不全面,当达到最大物种数的样方面积后,继续增大样方面积会浪费人力、物力和财力,故对于乔木来说,应选取的最小样方面积为S3。

25答案 (1)样方法 次生演替

(2)羊草 在种间竞争中处于弱势 协同进化

(3)①对照 ②0~10 10~30 ③不放牧提高了土壤表层的有机物含量,进而提高了细菌和真菌的繁殖速度 耙地提高了土壤的通气性,进而提高了细菌和真菌的繁殖速度

(4)方向 速度(两空顺序可颠倒)

解析 (3)不围栏的继续放牧属于对照组,在本实验中起对照作用。据表可知,围栏封育处理后,细菌数量在0~10厘米的土层增长率较高,真菌数量在10~30厘米的土层增长率较高。浅土层中围栏封育的细菌和真菌数量均高于不围栏的原因是不放牧使植物遗体及凋落物增多,提高了土壤表层的有机物含量,进而提高了细菌和真菌的繁殖速度。浅土层中围栏耙地的细菌和真菌数量均高于围栏封育的原因是耙地提高了土壤的通气性,进而提高了细菌和真菌的繁殖速度。