2.6 透镜和视觉 同步练习(含解析)

文档属性

| 名称 | 2.6 透镜和视觉 同步练习(含解析) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 668.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 浙教版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2022-02-11 17:03:09 | ||

图片预览

文档简介

2.6 透镜和视觉

一、选择题

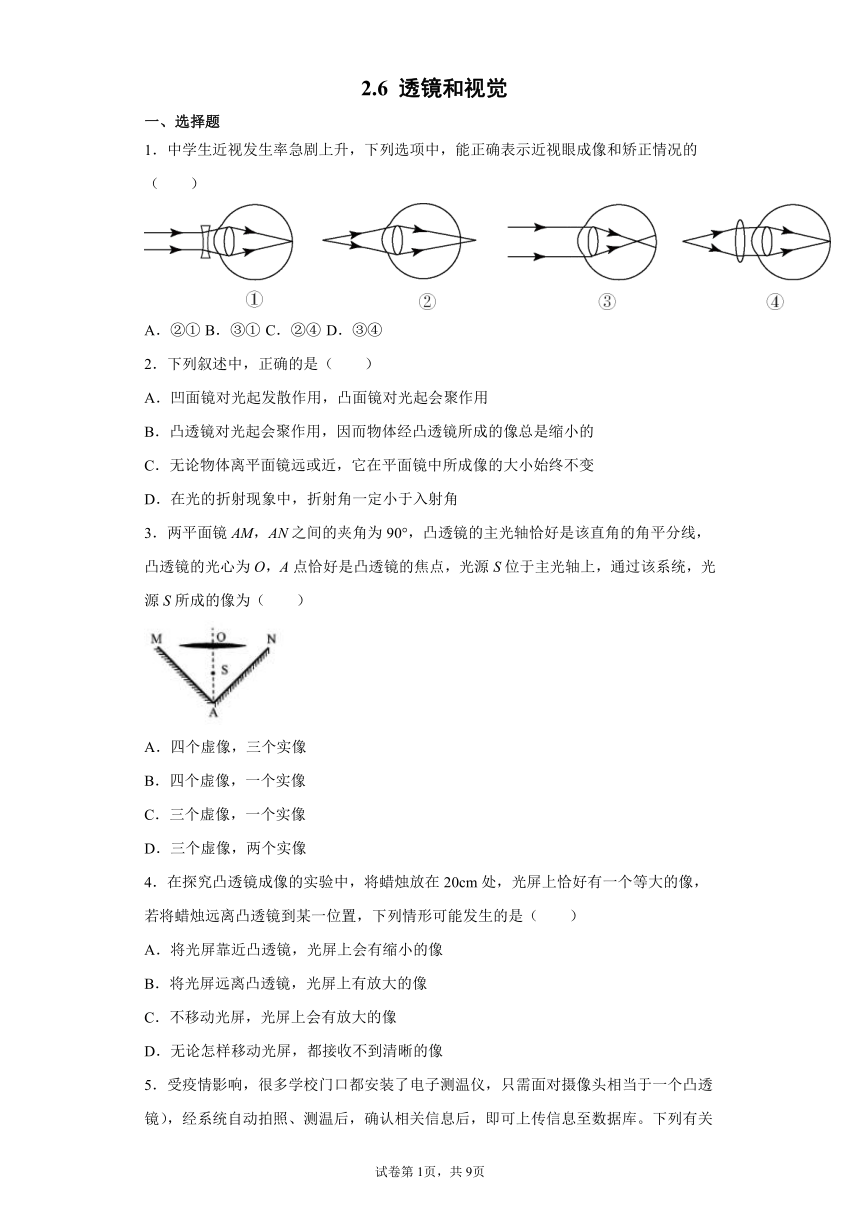

1.中学生近视发生率急剧上升,下列选项中,能正确表示近视眼成像和矫正情况的( )

A.②① B.③① C.②④ D.③④

2.下列叙述中,正确的是( )

A.凹面镜对光起发散作用,凸面镜对光起会聚作用

B.凸透镜对光起会聚作用,因而物体经凸透镜所成的像总是缩小的

C.无论物体离平面镜远或近,它在平面镜中所成像的大小始终不变

D.在光的折射现象中,折射角一定小于入射角

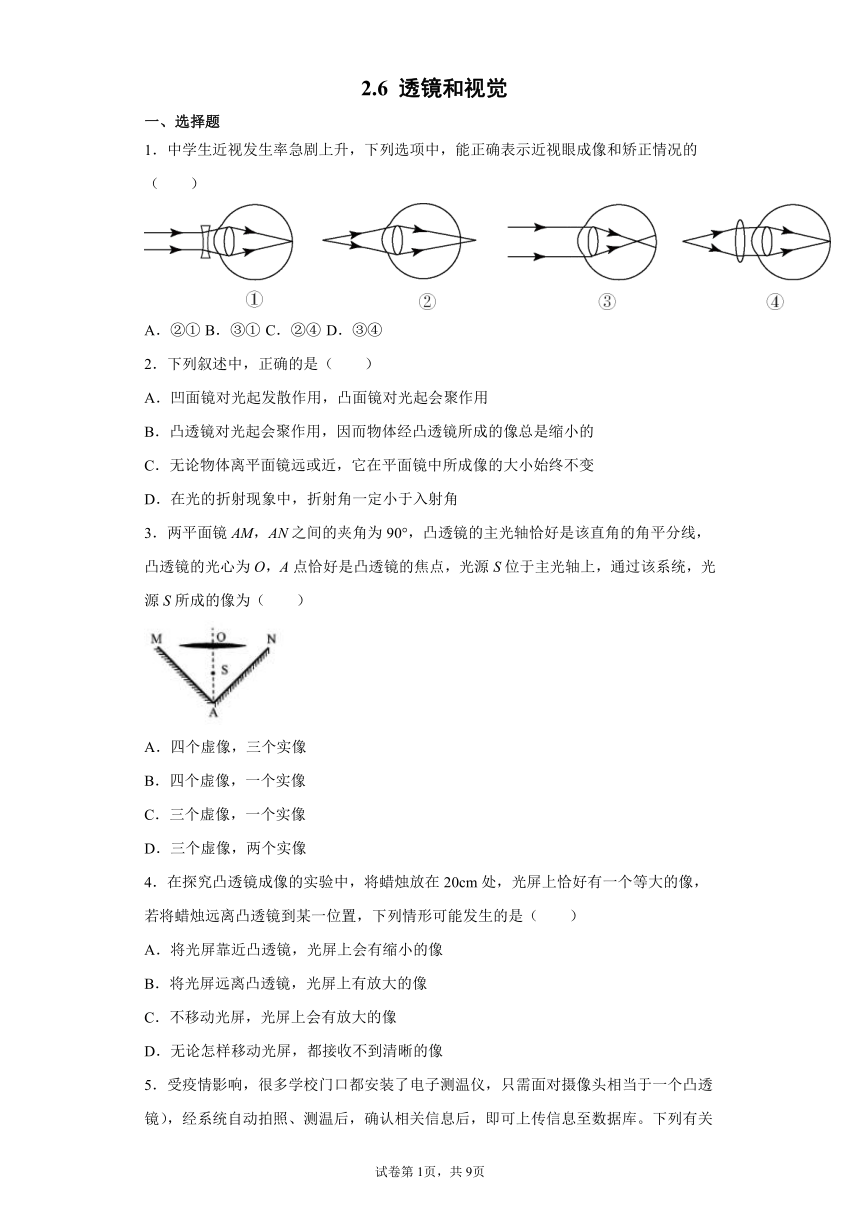

3.两平面镜AM,AN之间的夹角为90°,凸透镜的主光轴恰好是该直角的角平分线,凸透镜的光心为O,A点恰好是凸透镜的焦点,光源S位于主光轴上,通过该系统,光源S所成的像为( )

A.四个虚像,三个实像

B.四个虚像,一个实像

C.三个虚像,一个实像

D.三个虚像,两个实像

4.在探究凸透镜成像的实验中,将蜡烛放在20cm处,光屏上恰好有一个等大的像,若将蜡烛远离凸透镜到某一位置,下列情形可能发生的是( )

A.将光屏靠近凸透镜,光屏上会有缩小的像

B.将光屏远离凸透镜,光屏上有放大的像

C.不移动光屏,光屏上会有放大的像

D.无论怎样移动光屏,都接收不到清晰的像

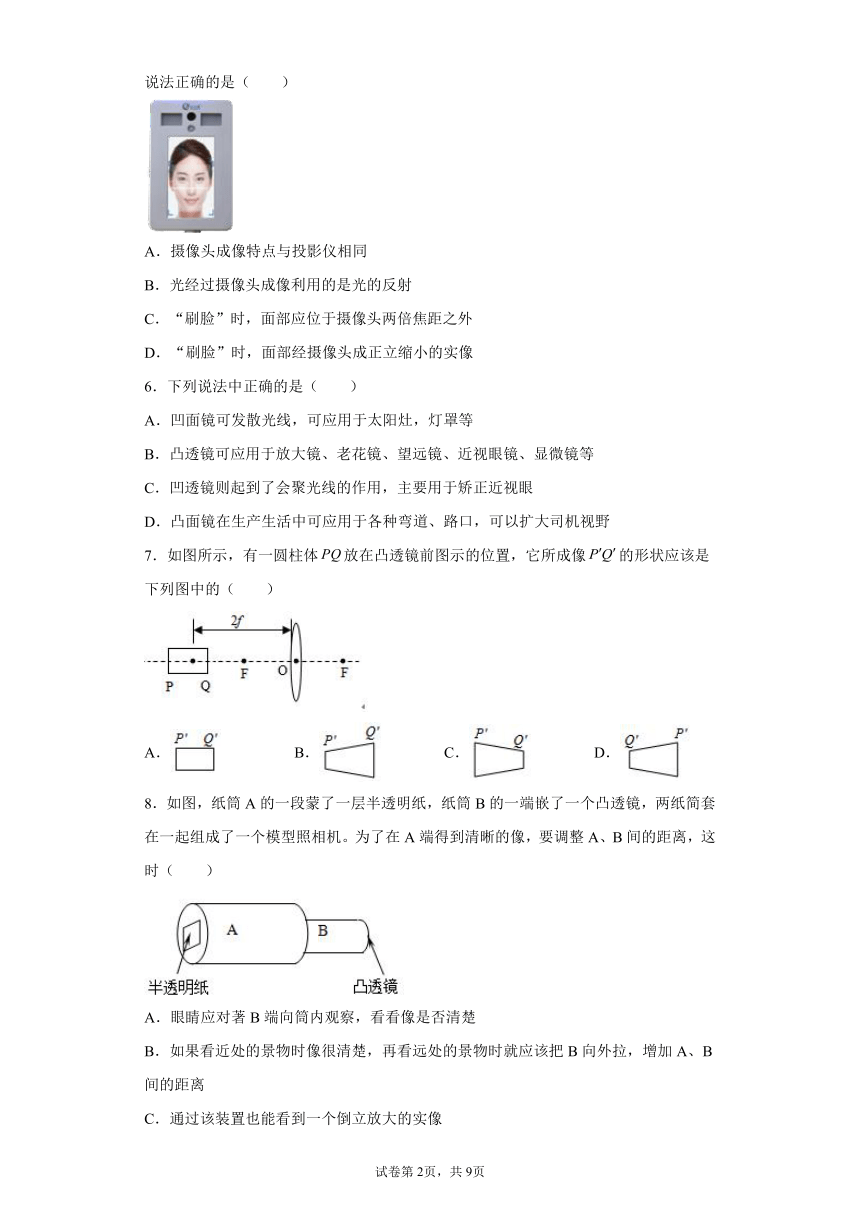

5.受疫情影响,很多学校门口都安装了电子测温仪,只需面对摄像头相当于一个凸透镜),经系统自动拍照、测温后,确认相关信息后,即可上传信息至数据库。下列有关说法正确的是( )

A.摄像头成像特点与投影仪相同

B.光经过摄像头成像利用的是光的反射

C.“刷脸”时,面部应位于摄像头两倍焦距之外

D.“刷脸”时,面部经摄像头成正立缩小的实像

6.下列说法中正确的是( )

A.凹面镜可发散光线,可应用于太阳灶,灯罩等

B.凸透镜可应用于放大镜、老花镜、望远镜、近视眼镜、显微镜等

C.凹透镜则起到了会聚光线的作用,主要用于矫正近视眼

D.凸面镜在生产生活中可应用于各种弯道、路口,可以扩大司机视野

7.如图所示,有一圆柱体放在凸透镜前图示的位置,它所成像的形状应该是下列图中的( )

A. B. C. D.

8.如图,纸筒A的一段蒙了一层半透明纸,纸筒B的一端嵌了一个凸透镜,两纸简套在一起组成了一个模型照相机。为了在A端得到清晰的像,要调整A、B间的距离,这时( )

A.眼睛应对著B端向筒内观察,看看像是否清楚

B.如果看近处的景物时像很清楚,再看远处的景物时就应该把B向外拉,增加A、B间的距离

C.通过该装置也能看到一个倒立放大的实像

D.应把A端朝着明亮的室外,B简朝着较暗的室内,否则看不清楚

9.角膜塑形镜治疗近视是通过使用特殊设计的角膜塑形镜,对称地、渐进式改变角膜中央表面形状来减低近视;与激光手术效果相似,但与激光手术不同,角膜塑形术产生的效果是临时性及可回复的。通过角膜塑形镜治疗,你认为以下说法正确的是( )

A.通过角膜塑形镜的治疗,增大了整个眼球折光系统的焦距

B.通过角膜塑形镜的治疗,人们就不会再近视了

C.近视眼的治疗也可以通过佩戴凸透镜实现

D.近视眼成像成在视网膜后面

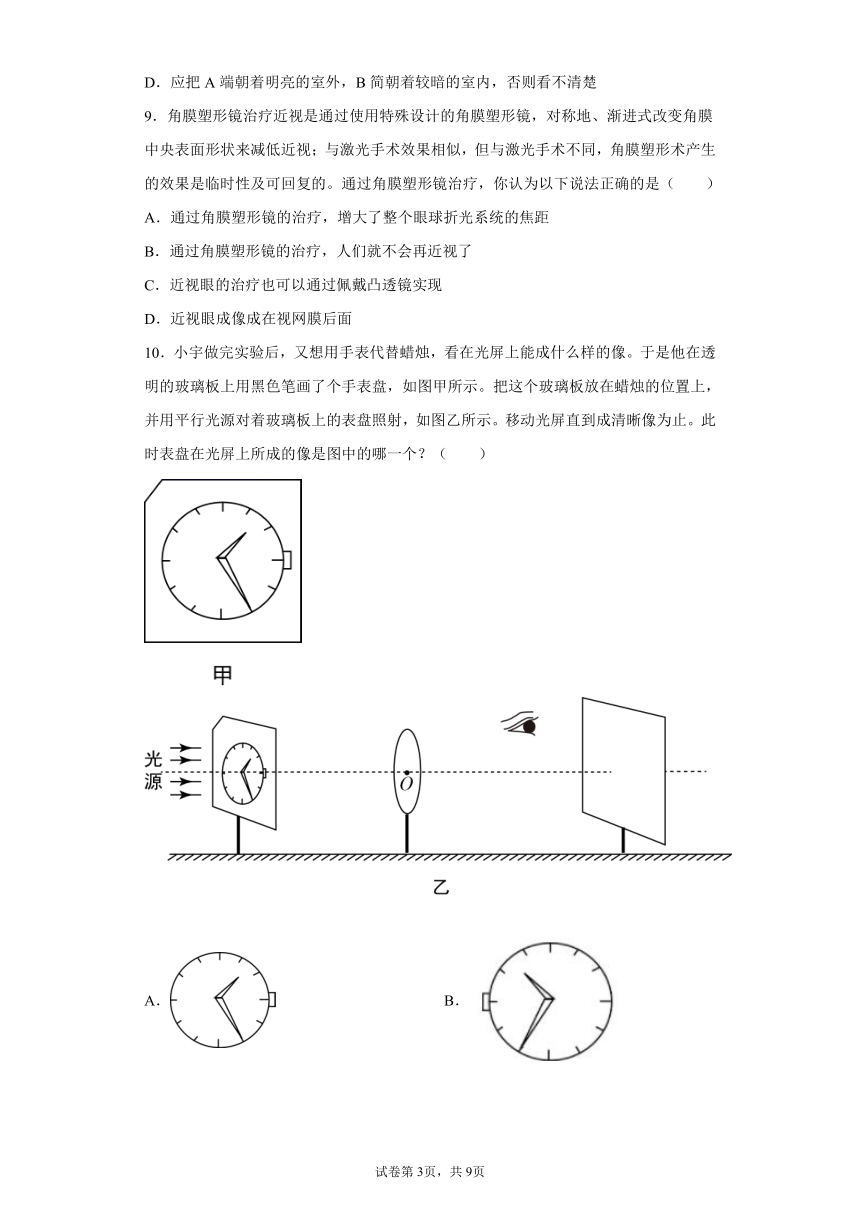

10.小宇做完实验后,又想用手表代替蜡烛,看在光屏上能成什么样的像。于是他在透明的玻璃板上用黑色笔画了个手表盘,如图甲所示。把这个玻璃板放在蜡烛的位置上,并用平行光源对着玻璃板上的表盘照射,如图乙所示。移动光屏直到成清晰像为止。此时表盘在光屏上所成的像是图中的哪一个?( )

A. B.

C. D.

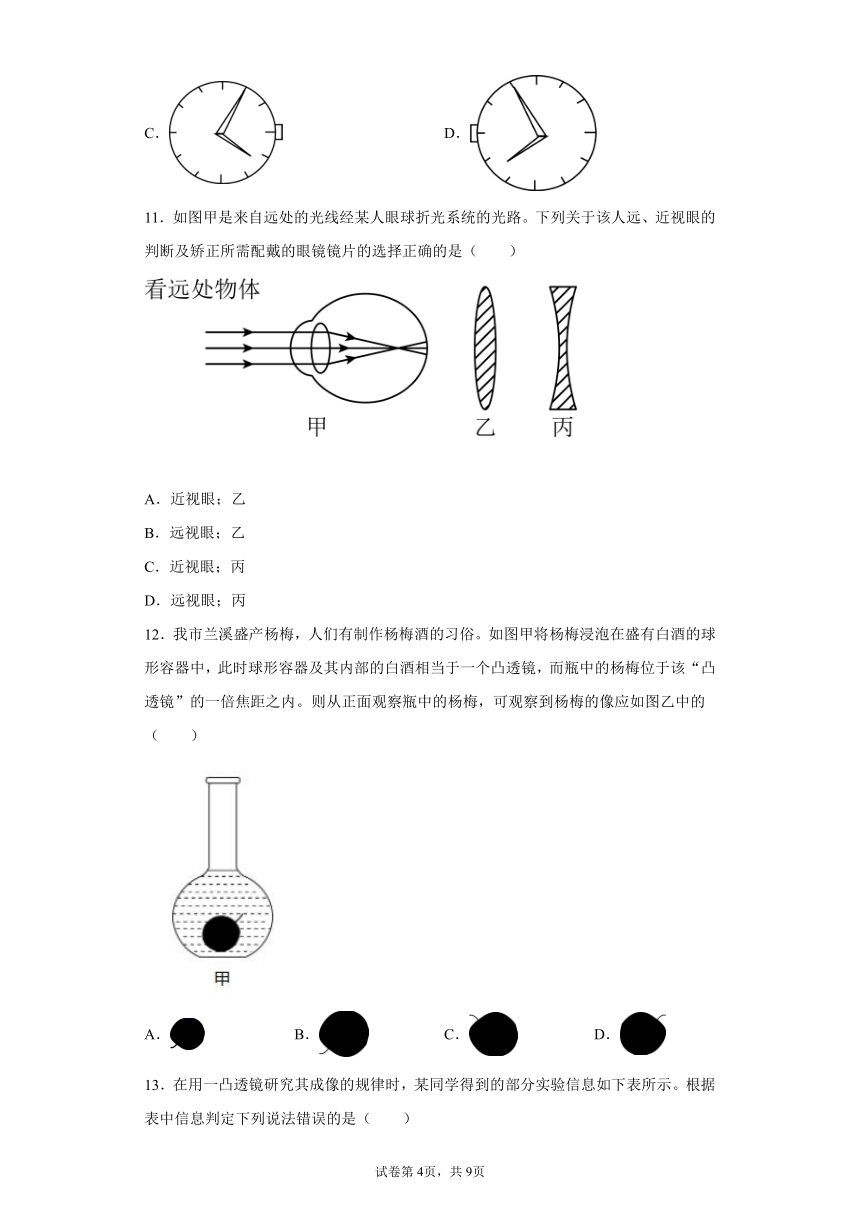

11.如图甲是来自远处的光线经某人眼球折光系统的光路。下列关于该人远、近视眼的判断及矫正所需配戴的眼镜镜片的选择正确的是( )

A.近视眼;乙

B.远视眼;乙

C.近视眼;丙

D.远视眼;丙

12.我市兰溪盛产杨梅,人们有制作杨梅酒的习俗。如图甲将杨梅浸泡在盛有白酒的球形容器中,此时球形容器及其内部的白酒相当于一个凸透镜,而瓶中的杨梅位于该“凸透镜”的一倍焦距之内。则从正面观察瓶中的杨梅,可观察到杨梅的像应如图乙中的( )

A. B. C. D.

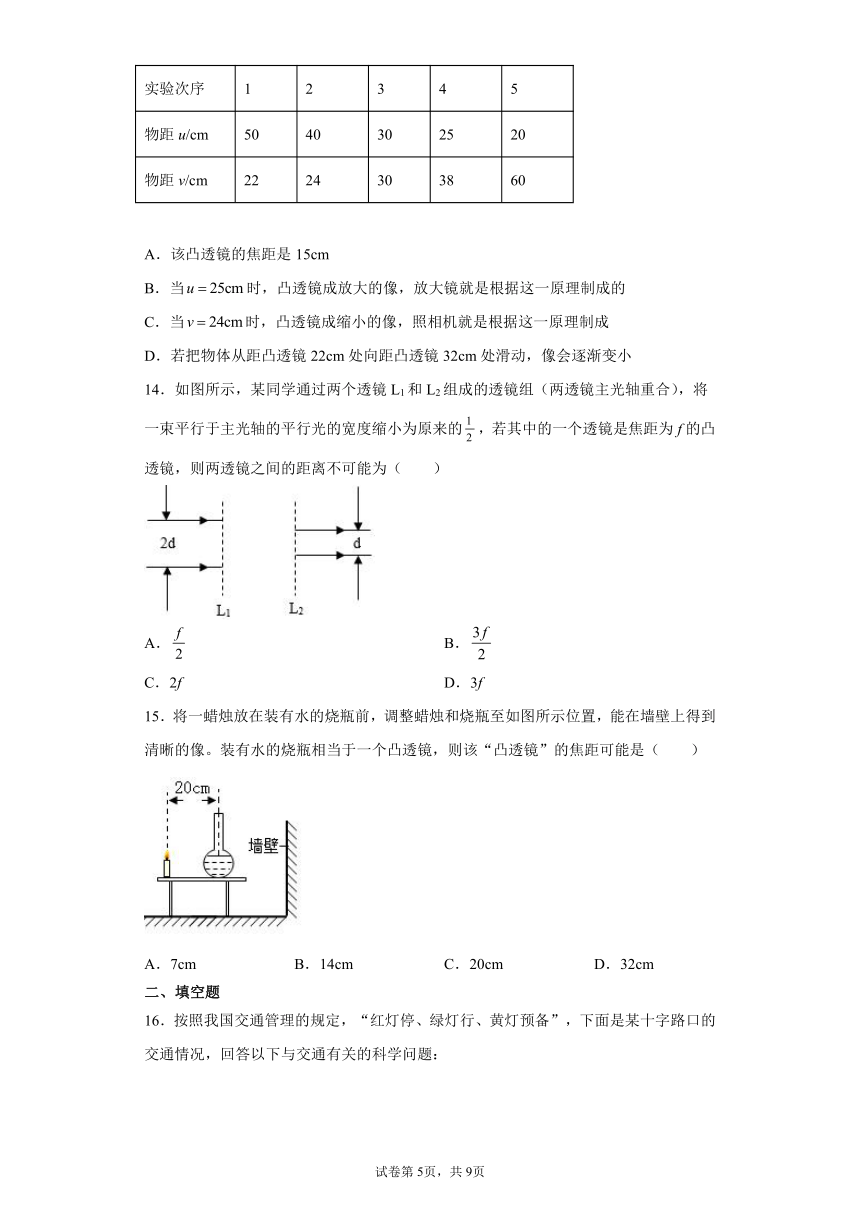

13.在用一凸透镜研究其成像的规律时,某同学得到的部分实验信息如下表所示。根据表中信息判定下列说法错误的是( )

实验次序 1 2 3 4 5

物距u/cm 50 40 30 25 20

物距v/cm 22 24 30 38 60

A.该凸透镜的焦距是15cm

B.当时,凸透镜成放大的像,放大镜就是根据这一原理制成的

C.当时,凸透镜成缩小的像,照相机就是根据这一原理制成

D.若把物体从距凸透镜22cm处向距凸透镜32cm处滑动,像会逐渐变小

14.如图所示,某同学通过两个透镜L1和L2组成的透镜组(两透镜主光轴重合),将一束平行于主光轴的平行光的宽度缩小为原来的,若其中的一个透镜是焦距为f的凸透镜,则两透镜之间的距离不可能为( )

A. B.

C.2f D.3f

15.将一蜡烛放在装有水的烧瓶前,调整蜡烛和烧瓶至如图所示位置,能在墙壁上得到清晰的像。装有水的烧瓶相当于一个凸透镜,则该“凸透镜”的焦距可能是( )

A.7cm B.14cm C.20cm D.32cm

二、填空题

16.按照我国交通管理的规定,“红灯停、绿灯行、黄灯预备”,下面是某十字路口的交通情况,回答以下与交通有关的科学问题:

(1)如图1是某十字路口的平面示意图。十字路口附近P处,有外墙为玻璃幕墙(可视为平面镜)的一大厦,其中MN侧面朝向西南方向。当过路行人观察到汽车在MN侧玻璃幕墙内所成的像正在向正西方向运动,则该车实际运行路线___________。

(2)如图2是十字路口处安装的监控摄像头,汽车经过十字路口时,它可以拍下违章行驶的汽车照片。A、B是一辆汽车经过十字路口时,先后拍下的两张照片,可以看出汽车的行驶方向是___________摄像头(“靠近”、“远离”)。观察照片可以发现,几乎看不见车内的人,但车的外表却很清晰,是因为车内的人___________,摄像头几乎无法成像。夜晚,为了不影响司机开车,车内的灯应___________(填“关闭”或“打开”)。

17.在检查视力时,医生让小明观察前方平面镜中的视力表来确定视力。他在镜中看到的是视力表的正立、等大的虚像。若小明的眼睛到虚像的距离是4.8m,眼睛到平面镜的距离为1.8m,则他的眼睛到实际的视力表的距离为___________。经测发现小明患上了近视眼,他需要佩戴的近视眼镜为___________(填“凸透镜”或“凹透镜”)

18.6月6日为全国“爱眼日”,今年的主题是:“视觉2020关注普遍的眼健康”。下面四幅图表示近视眼或远视眼的成像情况、矫正做法。其中表示近视眼成像情况的是___________;表示近视矫正的是___________。(填序号)

19.今年温州永嘉四海山林场以3处重要区域作为试点区域,新添一种新的监控方式——高挂在铁塔上的热成像摄像头,可全天候24小时监控“火点”(如图)

(1)该热成像摄像头的镜头相当于凸透镜,所成的是______(选填“正立”或“倒立”)的实像。

(2)它是利用______(填“红外线”或“紫外线”)快速发现高温点,从而达到监测的目的。

20.光电鼠标在电脑中应用非常广泛,如图是其结构简图。若光源发出的一束光与鼠标垫的夹角为30°,其反射角为______。光线经鼠标垫反射后通过透镜成像于光学感应器上(相当于光屏)。若透镜距鼠标垫7毫米,光学感应器距透镜3毫米,则其成像原理与______相同(请举一例)

三、探究题

21.科学兴趣小组探究显微镜成像原理,查阅资料发现:显微镜的镜头可以看作由一块焦距较小的凸透镜(物镜,其焦距用f物表示)和一块焦距较大的凸透镜(目镜,其焦距用f目表示)组成。并根据凸透镜成像原理推测其原理图如图:其中AB表示待观测的物体标本,F1为物镜的焦点,F2为目镜的焦点,A2B2为最终观测到的物像。

(1)隔离法是一种常见的分析研究方法,可分为整体隔离和局部隔离,请使用局部隔离的观察方法找出图中物体AB经过物镜折射后所成的像的特点:______。

(2)眼睛透过目镜能看到A1B1所成的像A2B2。下列与其成像原理是一致的是_______。(填字母)

A.放大镜 B.照相机 C.幻灯机

(3)兴趣小组同学继续在光具座上利用不同焦距的凸透镜,通过改变两块凸透镜之间的距离(相当于改变显微镜镜筒长度),模拟显微镜成像放大倍数实验,得到如下数据:

f物(cm) 两镜之间距离(cm) f目(cm) 像放大倍数

1.6 0.625 a 5 0.2 50倍

2 0.5 b 5 0.2 50倍

1.6 0.625 a 2.5 0.4 100倍

2 0.5 b 2.5 0.4 100倍

x 1/x a 5 0.2 200倍

0.5 2 b 5 0.2 200倍

表中的x的数据为______。

22.同学们在做“探究凸透镜成像规律”实验。

(1)实验中,屏上已成清晰的像,小科把自己的近视眼镜戴在凸透镜上,如果不移动蜡烛,则光屏需向___________(填“靠近”或“远离”)凸透镜的方向移动,才能在光屏上再次成清晰的像。

(2)在整理器材时,小科偶然在凸透镜上看到了身后景物正立、缩小的像,它的成像原因是光的___________。(填“直线传播”、“反射”或“折射”)

23.小科同学用图甲所示的装置测出凸透镜的焦距,并“探究凸透镜成像规律”,当蜡烛、透镜、光屏位置如图乙时,在光屏上可成清晰的像。

(1)此凸透镜的焦距为___________cm;

(2)图乙在光屏上得到了烛焰倒立、___________的实像;

(3)实验过程中,如果用不透明的硬纸板挡住凸透镜的上半部分,则光屏上的像___________(填字母)。

A.只出现烛焰像的上半部分 B.只出现烛焰像的下半部分

C.出现烛焰完整的像,但像更小了 D.像仍然是完整的,且大小不变,只是变暗了

四、简答题

24.下课铃响了,你匆匆地跳出教室,直奔食堂,你看到了饭菜的颜色,闻到了饭菜的气味,尝到了饭菜的味道,手指感觉到馒头的温热:

(1)你能够看到饭菜的颜色,是因为光线经过[4]______的折射,像成在[7]_____上,并最终形成了视觉。

(2)你能够听到下课铃声,是因为声波引起[11]______的振动,刺激了[9]______内对声波敏感的感觉细胞,并最终产生了听觉。

(3)你能够看到饭菜的颜色,闻到饭菜的气味,尝到饭菜的味道,手指感觉到馒头的温热,都是靠分布在身体不同部位的______获取信息,这些感觉最终都是在______形成的。

试卷第2页,共2页

试卷第1页,共1页

参考答案

1.B

【详解】

近视眼是由于像成在了视网膜的前方,近视眼要用凹透镜来矫正,①是近视眼的矫正,②是远视眼成像,③是近视眼成像,④是远视眼的矫正,故③①符合题意。

故选B。

2.C

【详解】

A.凹镜对光线有会聚作用,凸镜对光线有发散作用,故A错误。

B.凸透镜对光线有会聚作用,凸透镜可以成放大的、等大的、缩小的像,故B错误。

C.平面镜成像的大小跟物体大小有关,跟物体到平面镜的距离没有关系,故C正确。

D.光从其他透明介质斜射入空气时,折射角大于入射角,故D错误。

故选C。

3.B

【详解】

如图所示:

①S通过两个平面镜成3个虚像,(因为其中两个重合了),分别是S1、S2、S3;

②S1、S2分别在凸透镜的焦点处,则不能成像,只有S3在凸透镜的焦点以外,且通过凸透镜的光心,可以成一个实像S4;

③S在凸透镜的焦点以内,由u<f,成正立放大的虚像S′;综上分析,通过该系统,光源S所成的像有四个虚像,一个实像。

故选B。

4.A

【详解】

将蜡烛放在20cm处,光屏上恰好有一个等大的像,此时物距等于2倍焦距。

ABD.将蜡烛远离凸透镜到某一位置,物距大于2倍焦距,物距增大,像距减小,将光屏靠近凸透镜,光屏上会有缩小的像,故A符合题意,BD不符合题意;

C.将蜡烛远离凸透镜到某一位置,物距大于2倍焦距,物距增大,像距减小,不移动光屏,光屏不会出现清晰的像,故C不符合题意。

故选A。

5.C

【详解】

A.光通过摄像头成倒立、缩小的实像,与照相机的成像特点相同,故A错误;

B.摄像头相当于一个凸透镜,光经过摄像头成像利用的是光的折射,故B错误;

CD.当u>2f时,成倒立、缩小的实像,所以,“刷脸”时,面部应位于摄像头两倍焦距之外,故C正确,D错误。

故选C。

6.D

【详解】

A.凹面镜对光线有会聚作用,平行光照射到凹面镜上,经凹面镜反射后,反射光线会会聚在焦点上,太阳灶和灯罩都是利用了这一原理,故A错误;

B.显微镜、照相机、放大镜和老花镜的镜头相当于一个凸透镜,近视眼需要利用凹透镜进行矫正,故B错误;

C.凹透镜则起到了发散光线的作用,主要用于矫正近视眼,故C错误;

D.街头拐角处的凸面镜对光有发散作用,可以扩大司机的视野,故D正确。

故选D。

7.B

【详解】

当u>f时,物距减小,像距变大像变大。圆柱体的左边在2f之外,所成的像是倒立缩小的,像距v在f与2f之间;圆柱体的右边在2f以内,所成的像是倒立放大的,像距v>2f。符合要求的只有B图。

故选B。

8.C

【详解】

A.由凸透镜的成像规律知道,应该对着A端向筒内观察而不是对着B端向内方向观察,让光线从纸筒B通过凸透镜才可以看到、看清楚物体的像,故A错误;

B.如果看近处的景物时像很清楚,由凸透镜的成像规律可知,离透镜越远的物体通过透镜所生成的像离透镜越近,为使远处物体的像能清楚地成在透明的纸上,应使透明纸向透镜靠拢一些,而不应该把B向外拉使A、B之间的距离增加,故B错误;

C.用该装置当物距大于一倍焦距小于二倍焦距时,可成倒立、放大、实像,故C正确;

D.使用该装置时,应把B端朝着明亮的室外,才能使更多的光通过凸透镜照射到光屏上,而把A端朝着较暗的室内,避免外来光线的干扰,才能在光屏上看到明亮的、清晰的像,故D错误。

故选C。

9.A

【详解】

A.近视眼是由于晶状体太厚或眼球的前后方向太长,使得像成在视网膜的前方造成的,通过角膜塑形镜的治疗,增大了整个眼球折光系统的焦距,故A正确;

B.由题意可知,角膜塑形术产生的效果是临时性及可回复的,故B错误;

CD.近视眼是由于晶状体过度变凸,不能恢复成原状;严重时使眼球的前后径过长,使远处物体反射来的光线形成的物像,落在视网膜的前方,因此不能看清远处的物体。形成近视。需要佩戴使光线发散的凹透镜进行矫正。故CD错误。

故选A。

10.D

【详解】

凸透镜成倒立的实像,像与物体的上下和左右都相反。甲上下颠倒后,再左右颠倒后是D。

故选D。

11.C

【详解】

由图知道,物体成像在了视网膜的前面,这是近视眼的特征;近视眼是眼睛的晶状体会聚能力变强,像呈在视网膜的前方,如果要让成像在视网膜上,需要将光线发散些;凹透镜对关线有发散作用,所以可以利用凹透镜进行纠正,故C正确。

故选C。

12.D

【详解】

瓶中的杨梅位于该“凸透镜”的一倍焦距之内,根据凸透镜成像规律可知,当物距小于一倍焦距时,成正立、放大的虚像,故D符合题意,ABC不符合题意。

故选D。

13.C

【详解】

A.由表中的数据知道,实验3中,u=v=30cm,此时

u=2f,f=15cm

故A正确;

B.当v=24cm时,像距大于一倍焦距小于二倍焦距,则物距大于二倍焦距,凸透镜成缩小的像,照相相机就是根据这一原理制成,故B正确;

C.当u=25cm时,物距大于一倍焦距小于二倍焦距,凸透镜成倒立、放大的像,投影仪就是根据这一原理制成的,故C错误;

D.若把物体从距凸透镜22cm处向距凸透镜32cm处滑动,物距变大,像距变小,像变小,故D正确。

故选C。

14.ABD

【详解】

由题知,其中的一个透镜是焦距为f的凸透镜,则:

(1)若另一个透镜也为凸透镜,有2种可能:

①左边放置一个焦距为2f的凸透镜,右边放置焦距为f的凸透镜,两透镜之间的距离为3f,如下图所示:

由图知原来平行光的宽度为2d,根据相似三角形的性质可知,经两透镜折射后平行光的宽度缩小为原来的,符合题意。

②左边放置一个焦距为f的凸透镜,右边放置焦距为的凸透镜,两透镜之间的距离为处,如下图所示:

原来平行光的宽度为2d,根据相似三角形的性质可知,经两透镜折射后平行光的宽度缩小为原来的,符合题意;

(2)若另一个透镜为凹透镜,左边放置一个焦距为f的凸透镜,右边放置焦距为的凹透镜,此时两透镜的实焦点与虚焦点重合,此时两透镜之间的距离为

L=f-=

如下图所示:

原来平行光的宽度为2d,根据相似三角形的性质可知,经两透镜折射后平行光的宽度缩小为原来的,符合题意。

综合分析可知,两透镜之间的距离有可能为f,f,、3f。

故选ABD。

15.B

【详解】

由图可知,物距小于像距,成的是倒立放大的实像,此时

f<20cm<2f

得到

10cm<f<20cm

故选B。

16.向北行驶到十字路口再向左转弯 靠近 反射的光很弱 关闭

【详解】

(1)[1]玻璃外墙表面光滑,当太阳光照射到镜面上时发生镜面反射, 根据平面镜成像的特点可知,图示如下图所示:

根据图示可知,小车向北行驶到十字路口再向左转弯。

(2)[2]摄像头的镜头相当于凸透镜,U>2f时,凸透镜成倒立缩小的实像,汽车的像越来越大,物距越来越小,所以汽车靠近摄像头。

[3]观察照片可以发现,几乎看不见车内的人,是因为车内的人反射的光很弱,摄像头几乎无法成像。

[4]夜晚,为了不影响司机开车,车内的灯应关闭,车内较暗,使车内不能形成平面镜成像,便于看清路况。

17.1.2 凹透镜

【详解】

[1]由平面镜成像特点知道,平面镜成正立等大的虚像,物体到平面镜的距离与像到平面镜的距离相等。小明的眼睛到虚像的距离为4.8m,眼睛到平面镜的距离为1.8m,则像到平面镜的距离为

4.8m-1.8m=3m

所以,视力表到平面镜的距离为3m.眼睛到平面镜的距离为1.8m,则他的眼睛到实际的视力表的距离为

3m-1.8m=1.2m

[2]近视眼能看清近处的物体,不能看清远处的物体,是因为晶状体太厚或眼球太长,使像会聚在视网膜的前方,凹透镜对光线有发散的作用,近视眼应戴凹透镜来矫正。

18.(3) (1)

【详解】

[1][2]近视眼是因为晶状体焦距太短,像落在视网膜的前方;

在以上四个图中,③图的入射光线会聚在视网膜的前方,所以③图表示了近视眼的成像情况;为了使光线会聚在原来的会聚点后面的视网膜上,就需要在光线进入人的眼睛以前发散一下,因此需要佩戴对光线具有发散作用的凹透镜来矫正,则①图能正确表示近视眼的矫正情况。

19.倒立 红外线

【详解】

(1)[1]摄像机的镜头相当于凸透镜,它的成像原理与照相机相同,成倒立、缩小的实像。

(2)[2]红外线的热作用比较强,它是利用红外线快速发现高温点,从而达到监测的目的。

20.60° 照相机(或人眼、摄像机等)

【详解】

[1][2]光源发出的一束光与鼠标垫的夹角为30°,则入射角为

90°-30°=60°

故其反射为60°。

[2]由题意可知,透镜距鼠标垫7mm,光学感应器距透镜3mm,即物距大于像距,因此,成倒立、缩小的实像,这和照相机或摄像机成像原理相同。

21.倒立放大的实像 A 0.4

【详解】

(1)[1]平行于主光轴的光线经凸透镜折射后将过焦点,过光心的光线经凸透镜折射后传播方向不变,故A1B1是AB的像,像的性质是:倒立放大的实像。

(2)[2]眼睛透过目镜能看到A1B1成的像A2B2是正立放大的虚像,其成像原理与放大镜一致。

(3)[3]由表中1、3或2、4两次实验知,物镜的焦距相同、两镜之间距离相同,目镜的焦距变成或目镜焦距的倒数变成2倍,放大倍数变成2倍,即放大倍数与目镜焦距的倒数成正比;由表中1、5两次知两镜之间距离相同、目镜的焦距或焦距的倒数相同,物距的焦距变成或焦距的倒数变成4倍,放大倍数变成4倍,即放大倍数与物镜焦距的倒数成正比;所以由2、6两次实验知,两镜之间距离相同、目镜的焦距或焦距的倒数相同,放大倍数变成4倍,故物距的焦距变成或焦距的倒数变成4倍,即物距u由2变成了

1.6×=0.4

故x=0.4。

22.远离 反射

【详解】

(1)近视眼眼睛是凹透镜,对光线有发散作用,使光线延迟会聚。所以将近视眼眼睛戴在凸透镜上,需要将光屏远离凸透镜,才能在光屏上再次成清晰的像。

(2)从凸透镜上看到了身后景物正立、缩小的像,此时她所拿着的凸透镜镜面当成了反射面,即当做了凸面镜,此时成的是正立、缩小的虚像,是由于光的反射形成的。

23.10 放大 D

【详解】

(1)让一束平行于凸透镜主光轴的光线经过凸透镜后,在光屏上形成了一个最小、最亮的光斑,这点是凸透镜的焦点,由图甲可知:焦点到光心的距离是30.0cm-20.0cm=10.0cm,即凸透镜的焦距是10.0cm。

(2)图乙中,物距小于像距,所以呈放大、倒立实像。

(3)用不透明的硬纸板挡住透镜上半部分,凸透镜的下半部分仍能折射光线成像,所以光屏上所成的像是完整的,只是会聚光线比原来变少,像变暗了,D正确。

24.晶状体; 视网膜 鼓膜; 耳蜗 感受器; 大脑皮层

【分析】

(1)视觉形成的过程是:外界物体反射来的光线,经过角膜、房水,由瞳孔进入眼球内部,再经过晶状体和玻璃体的折射作用,在视网膜上能形成清晰的物像,物象刺激了视网膜上的感光细胞,这些感光细胞产生的神经冲动,沿着视神经传到大脑皮层的视觉中枢,就形成视觉。

(2)听觉的形成过程是:外界的声波经过外耳道传到鼓膜,引起鼓膜的振动;振动通过听小骨传到内耳,刺激耳蜗内的听觉感受器,产生神经冲动;神经冲动通过与听觉有关的神经传递到大脑皮层的听觉中枢,就形成了听觉。

(3)图中的1睫状体,2瞳孔,3角膜,4晶状体,5巩膜,6脉络膜,7视网膜,8半规管,9耳蜗,10鼓室,11鼓膜。

【详解】

(1)饭菜反射的光线经过4晶状体的折射作用,落到7视网膜上,形成清晰的物象,物象刺激7视网膜上的感光细胞,产生神经冲动,神经冲动沿着视神经传到大脑皮层,形成视觉。

(2)铃声通过外耳道传到中耳,引起11鼓膜的振动,振动通过听小骨传到内耳,刺激9耳蜗中的听觉感受器,产生神经冲动,神经冲动沿着听神经传到大脑皮层形成听觉。

(3)你能够看到饭菜的颜色,闻到饭菜的气味,尝到饭菜的味道,手指感觉到馒头的温热,都是靠分布在身体不同部位的感受器获取信息,这些感觉最终都是在大脑皮层形成的。

【点睛】

解答此题的关键是明确视觉和听觉的形成过程。答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

一、选择题

1.中学生近视发生率急剧上升,下列选项中,能正确表示近视眼成像和矫正情况的( )

A.②① B.③① C.②④ D.③④

2.下列叙述中,正确的是( )

A.凹面镜对光起发散作用,凸面镜对光起会聚作用

B.凸透镜对光起会聚作用,因而物体经凸透镜所成的像总是缩小的

C.无论物体离平面镜远或近,它在平面镜中所成像的大小始终不变

D.在光的折射现象中,折射角一定小于入射角

3.两平面镜AM,AN之间的夹角为90°,凸透镜的主光轴恰好是该直角的角平分线,凸透镜的光心为O,A点恰好是凸透镜的焦点,光源S位于主光轴上,通过该系统,光源S所成的像为( )

A.四个虚像,三个实像

B.四个虚像,一个实像

C.三个虚像,一个实像

D.三个虚像,两个实像

4.在探究凸透镜成像的实验中,将蜡烛放在20cm处,光屏上恰好有一个等大的像,若将蜡烛远离凸透镜到某一位置,下列情形可能发生的是( )

A.将光屏靠近凸透镜,光屏上会有缩小的像

B.将光屏远离凸透镜,光屏上有放大的像

C.不移动光屏,光屏上会有放大的像

D.无论怎样移动光屏,都接收不到清晰的像

5.受疫情影响,很多学校门口都安装了电子测温仪,只需面对摄像头相当于一个凸透镜),经系统自动拍照、测温后,确认相关信息后,即可上传信息至数据库。下列有关说法正确的是( )

A.摄像头成像特点与投影仪相同

B.光经过摄像头成像利用的是光的反射

C.“刷脸”时,面部应位于摄像头两倍焦距之外

D.“刷脸”时,面部经摄像头成正立缩小的实像

6.下列说法中正确的是( )

A.凹面镜可发散光线,可应用于太阳灶,灯罩等

B.凸透镜可应用于放大镜、老花镜、望远镜、近视眼镜、显微镜等

C.凹透镜则起到了会聚光线的作用,主要用于矫正近视眼

D.凸面镜在生产生活中可应用于各种弯道、路口,可以扩大司机视野

7.如图所示,有一圆柱体放在凸透镜前图示的位置,它所成像的形状应该是下列图中的( )

A. B. C. D.

8.如图,纸筒A的一段蒙了一层半透明纸,纸筒B的一端嵌了一个凸透镜,两纸简套在一起组成了一个模型照相机。为了在A端得到清晰的像,要调整A、B间的距离,这时( )

A.眼睛应对著B端向筒内观察,看看像是否清楚

B.如果看近处的景物时像很清楚,再看远处的景物时就应该把B向外拉,增加A、B间的距离

C.通过该装置也能看到一个倒立放大的实像

D.应把A端朝着明亮的室外,B简朝着较暗的室内,否则看不清楚

9.角膜塑形镜治疗近视是通过使用特殊设计的角膜塑形镜,对称地、渐进式改变角膜中央表面形状来减低近视;与激光手术效果相似,但与激光手术不同,角膜塑形术产生的效果是临时性及可回复的。通过角膜塑形镜治疗,你认为以下说法正确的是( )

A.通过角膜塑形镜的治疗,增大了整个眼球折光系统的焦距

B.通过角膜塑形镜的治疗,人们就不会再近视了

C.近视眼的治疗也可以通过佩戴凸透镜实现

D.近视眼成像成在视网膜后面

10.小宇做完实验后,又想用手表代替蜡烛,看在光屏上能成什么样的像。于是他在透明的玻璃板上用黑色笔画了个手表盘,如图甲所示。把这个玻璃板放在蜡烛的位置上,并用平行光源对着玻璃板上的表盘照射,如图乙所示。移动光屏直到成清晰像为止。此时表盘在光屏上所成的像是图中的哪一个?( )

A. B.

C. D.

11.如图甲是来自远处的光线经某人眼球折光系统的光路。下列关于该人远、近视眼的判断及矫正所需配戴的眼镜镜片的选择正确的是( )

A.近视眼;乙

B.远视眼;乙

C.近视眼;丙

D.远视眼;丙

12.我市兰溪盛产杨梅,人们有制作杨梅酒的习俗。如图甲将杨梅浸泡在盛有白酒的球形容器中,此时球形容器及其内部的白酒相当于一个凸透镜,而瓶中的杨梅位于该“凸透镜”的一倍焦距之内。则从正面观察瓶中的杨梅,可观察到杨梅的像应如图乙中的( )

A. B. C. D.

13.在用一凸透镜研究其成像的规律时,某同学得到的部分实验信息如下表所示。根据表中信息判定下列说法错误的是( )

实验次序 1 2 3 4 5

物距u/cm 50 40 30 25 20

物距v/cm 22 24 30 38 60

A.该凸透镜的焦距是15cm

B.当时,凸透镜成放大的像,放大镜就是根据这一原理制成的

C.当时,凸透镜成缩小的像,照相机就是根据这一原理制成

D.若把物体从距凸透镜22cm处向距凸透镜32cm处滑动,像会逐渐变小

14.如图所示,某同学通过两个透镜L1和L2组成的透镜组(两透镜主光轴重合),将一束平行于主光轴的平行光的宽度缩小为原来的,若其中的一个透镜是焦距为f的凸透镜,则两透镜之间的距离不可能为( )

A. B.

C.2f D.3f

15.将一蜡烛放在装有水的烧瓶前,调整蜡烛和烧瓶至如图所示位置,能在墙壁上得到清晰的像。装有水的烧瓶相当于一个凸透镜,则该“凸透镜”的焦距可能是( )

A.7cm B.14cm C.20cm D.32cm

二、填空题

16.按照我国交通管理的规定,“红灯停、绿灯行、黄灯预备”,下面是某十字路口的交通情况,回答以下与交通有关的科学问题:

(1)如图1是某十字路口的平面示意图。十字路口附近P处,有外墙为玻璃幕墙(可视为平面镜)的一大厦,其中MN侧面朝向西南方向。当过路行人观察到汽车在MN侧玻璃幕墙内所成的像正在向正西方向运动,则该车实际运行路线___________。

(2)如图2是十字路口处安装的监控摄像头,汽车经过十字路口时,它可以拍下违章行驶的汽车照片。A、B是一辆汽车经过十字路口时,先后拍下的两张照片,可以看出汽车的行驶方向是___________摄像头(“靠近”、“远离”)。观察照片可以发现,几乎看不见车内的人,但车的外表却很清晰,是因为车内的人___________,摄像头几乎无法成像。夜晚,为了不影响司机开车,车内的灯应___________(填“关闭”或“打开”)。

17.在检查视力时,医生让小明观察前方平面镜中的视力表来确定视力。他在镜中看到的是视力表的正立、等大的虚像。若小明的眼睛到虚像的距离是4.8m,眼睛到平面镜的距离为1.8m,则他的眼睛到实际的视力表的距离为___________。经测发现小明患上了近视眼,他需要佩戴的近视眼镜为___________(填“凸透镜”或“凹透镜”)

18.6月6日为全国“爱眼日”,今年的主题是:“视觉2020关注普遍的眼健康”。下面四幅图表示近视眼或远视眼的成像情况、矫正做法。其中表示近视眼成像情况的是___________;表示近视矫正的是___________。(填序号)

19.今年温州永嘉四海山林场以3处重要区域作为试点区域,新添一种新的监控方式——高挂在铁塔上的热成像摄像头,可全天候24小时监控“火点”(如图)

(1)该热成像摄像头的镜头相当于凸透镜,所成的是______(选填“正立”或“倒立”)的实像。

(2)它是利用______(填“红外线”或“紫外线”)快速发现高温点,从而达到监测的目的。

20.光电鼠标在电脑中应用非常广泛,如图是其结构简图。若光源发出的一束光与鼠标垫的夹角为30°,其反射角为______。光线经鼠标垫反射后通过透镜成像于光学感应器上(相当于光屏)。若透镜距鼠标垫7毫米,光学感应器距透镜3毫米,则其成像原理与______相同(请举一例)

三、探究题

21.科学兴趣小组探究显微镜成像原理,查阅资料发现:显微镜的镜头可以看作由一块焦距较小的凸透镜(物镜,其焦距用f物表示)和一块焦距较大的凸透镜(目镜,其焦距用f目表示)组成。并根据凸透镜成像原理推测其原理图如图:其中AB表示待观测的物体标本,F1为物镜的焦点,F2为目镜的焦点,A2B2为最终观测到的物像。

(1)隔离法是一种常见的分析研究方法,可分为整体隔离和局部隔离,请使用局部隔离的观察方法找出图中物体AB经过物镜折射后所成的像的特点:______。

(2)眼睛透过目镜能看到A1B1所成的像A2B2。下列与其成像原理是一致的是_______。(填字母)

A.放大镜 B.照相机 C.幻灯机

(3)兴趣小组同学继续在光具座上利用不同焦距的凸透镜,通过改变两块凸透镜之间的距离(相当于改变显微镜镜筒长度),模拟显微镜成像放大倍数实验,得到如下数据:

f物(cm) 两镜之间距离(cm) f目(cm) 像放大倍数

1.6 0.625 a 5 0.2 50倍

2 0.5 b 5 0.2 50倍

1.6 0.625 a 2.5 0.4 100倍

2 0.5 b 2.5 0.4 100倍

x 1/x a 5 0.2 200倍

0.5 2 b 5 0.2 200倍

表中的x的数据为______。

22.同学们在做“探究凸透镜成像规律”实验。

(1)实验中,屏上已成清晰的像,小科把自己的近视眼镜戴在凸透镜上,如果不移动蜡烛,则光屏需向___________(填“靠近”或“远离”)凸透镜的方向移动,才能在光屏上再次成清晰的像。

(2)在整理器材时,小科偶然在凸透镜上看到了身后景物正立、缩小的像,它的成像原因是光的___________。(填“直线传播”、“反射”或“折射”)

23.小科同学用图甲所示的装置测出凸透镜的焦距,并“探究凸透镜成像规律”,当蜡烛、透镜、光屏位置如图乙时,在光屏上可成清晰的像。

(1)此凸透镜的焦距为___________cm;

(2)图乙在光屏上得到了烛焰倒立、___________的实像;

(3)实验过程中,如果用不透明的硬纸板挡住凸透镜的上半部分,则光屏上的像___________(填字母)。

A.只出现烛焰像的上半部分 B.只出现烛焰像的下半部分

C.出现烛焰完整的像,但像更小了 D.像仍然是完整的,且大小不变,只是变暗了

四、简答题

24.下课铃响了,你匆匆地跳出教室,直奔食堂,你看到了饭菜的颜色,闻到了饭菜的气味,尝到了饭菜的味道,手指感觉到馒头的温热:

(1)你能够看到饭菜的颜色,是因为光线经过[4]______的折射,像成在[7]_____上,并最终形成了视觉。

(2)你能够听到下课铃声,是因为声波引起[11]______的振动,刺激了[9]______内对声波敏感的感觉细胞,并最终产生了听觉。

(3)你能够看到饭菜的颜色,闻到饭菜的气味,尝到饭菜的味道,手指感觉到馒头的温热,都是靠分布在身体不同部位的______获取信息,这些感觉最终都是在______形成的。

试卷第2页,共2页

试卷第1页,共1页

参考答案

1.B

【详解】

近视眼是由于像成在了视网膜的前方,近视眼要用凹透镜来矫正,①是近视眼的矫正,②是远视眼成像,③是近视眼成像,④是远视眼的矫正,故③①符合题意。

故选B。

2.C

【详解】

A.凹镜对光线有会聚作用,凸镜对光线有发散作用,故A错误。

B.凸透镜对光线有会聚作用,凸透镜可以成放大的、等大的、缩小的像,故B错误。

C.平面镜成像的大小跟物体大小有关,跟物体到平面镜的距离没有关系,故C正确。

D.光从其他透明介质斜射入空气时,折射角大于入射角,故D错误。

故选C。

3.B

【详解】

如图所示:

①S通过两个平面镜成3个虚像,(因为其中两个重合了),分别是S1、S2、S3;

②S1、S2分别在凸透镜的焦点处,则不能成像,只有S3在凸透镜的焦点以外,且通过凸透镜的光心,可以成一个实像S4;

③S在凸透镜的焦点以内,由u<f,成正立放大的虚像S′;综上分析,通过该系统,光源S所成的像有四个虚像,一个实像。

故选B。

4.A

【详解】

将蜡烛放在20cm处,光屏上恰好有一个等大的像,此时物距等于2倍焦距。

ABD.将蜡烛远离凸透镜到某一位置,物距大于2倍焦距,物距增大,像距减小,将光屏靠近凸透镜,光屏上会有缩小的像,故A符合题意,BD不符合题意;

C.将蜡烛远离凸透镜到某一位置,物距大于2倍焦距,物距增大,像距减小,不移动光屏,光屏不会出现清晰的像,故C不符合题意。

故选A。

5.C

【详解】

A.光通过摄像头成倒立、缩小的实像,与照相机的成像特点相同,故A错误;

B.摄像头相当于一个凸透镜,光经过摄像头成像利用的是光的折射,故B错误;

CD.当u>2f时,成倒立、缩小的实像,所以,“刷脸”时,面部应位于摄像头两倍焦距之外,故C正确,D错误。

故选C。

6.D

【详解】

A.凹面镜对光线有会聚作用,平行光照射到凹面镜上,经凹面镜反射后,反射光线会会聚在焦点上,太阳灶和灯罩都是利用了这一原理,故A错误;

B.显微镜、照相机、放大镜和老花镜的镜头相当于一个凸透镜,近视眼需要利用凹透镜进行矫正,故B错误;

C.凹透镜则起到了发散光线的作用,主要用于矫正近视眼,故C错误;

D.街头拐角处的凸面镜对光有发散作用,可以扩大司机的视野,故D正确。

故选D。

7.B

【详解】

当u>f时,物距减小,像距变大像变大。圆柱体的左边在2f之外,所成的像是倒立缩小的,像距v在f与2f之间;圆柱体的右边在2f以内,所成的像是倒立放大的,像距v>2f。符合要求的只有B图。

故选B。

8.C

【详解】

A.由凸透镜的成像规律知道,应该对着A端向筒内观察而不是对着B端向内方向观察,让光线从纸筒B通过凸透镜才可以看到、看清楚物体的像,故A错误;

B.如果看近处的景物时像很清楚,由凸透镜的成像规律可知,离透镜越远的物体通过透镜所生成的像离透镜越近,为使远处物体的像能清楚地成在透明的纸上,应使透明纸向透镜靠拢一些,而不应该把B向外拉使A、B之间的距离增加,故B错误;

C.用该装置当物距大于一倍焦距小于二倍焦距时,可成倒立、放大、实像,故C正确;

D.使用该装置时,应把B端朝着明亮的室外,才能使更多的光通过凸透镜照射到光屏上,而把A端朝着较暗的室内,避免外来光线的干扰,才能在光屏上看到明亮的、清晰的像,故D错误。

故选C。

9.A

【详解】

A.近视眼是由于晶状体太厚或眼球的前后方向太长,使得像成在视网膜的前方造成的,通过角膜塑形镜的治疗,增大了整个眼球折光系统的焦距,故A正确;

B.由题意可知,角膜塑形术产生的效果是临时性及可回复的,故B错误;

CD.近视眼是由于晶状体过度变凸,不能恢复成原状;严重时使眼球的前后径过长,使远处物体反射来的光线形成的物像,落在视网膜的前方,因此不能看清远处的物体。形成近视。需要佩戴使光线发散的凹透镜进行矫正。故CD错误。

故选A。

10.D

【详解】

凸透镜成倒立的实像,像与物体的上下和左右都相反。甲上下颠倒后,再左右颠倒后是D。

故选D。

11.C

【详解】

由图知道,物体成像在了视网膜的前面,这是近视眼的特征;近视眼是眼睛的晶状体会聚能力变强,像呈在视网膜的前方,如果要让成像在视网膜上,需要将光线发散些;凹透镜对关线有发散作用,所以可以利用凹透镜进行纠正,故C正确。

故选C。

12.D

【详解】

瓶中的杨梅位于该“凸透镜”的一倍焦距之内,根据凸透镜成像规律可知,当物距小于一倍焦距时,成正立、放大的虚像,故D符合题意,ABC不符合题意。

故选D。

13.C

【详解】

A.由表中的数据知道,实验3中,u=v=30cm,此时

u=2f,f=15cm

故A正确;

B.当v=24cm时,像距大于一倍焦距小于二倍焦距,则物距大于二倍焦距,凸透镜成缩小的像,照相相机就是根据这一原理制成,故B正确;

C.当u=25cm时,物距大于一倍焦距小于二倍焦距,凸透镜成倒立、放大的像,投影仪就是根据这一原理制成的,故C错误;

D.若把物体从距凸透镜22cm处向距凸透镜32cm处滑动,物距变大,像距变小,像变小,故D正确。

故选C。

14.ABD

【详解】

由题知,其中的一个透镜是焦距为f的凸透镜,则:

(1)若另一个透镜也为凸透镜,有2种可能:

①左边放置一个焦距为2f的凸透镜,右边放置焦距为f的凸透镜,两透镜之间的距离为3f,如下图所示:

由图知原来平行光的宽度为2d,根据相似三角形的性质可知,经两透镜折射后平行光的宽度缩小为原来的,符合题意。

②左边放置一个焦距为f的凸透镜,右边放置焦距为的凸透镜,两透镜之间的距离为处,如下图所示:

原来平行光的宽度为2d,根据相似三角形的性质可知,经两透镜折射后平行光的宽度缩小为原来的,符合题意;

(2)若另一个透镜为凹透镜,左边放置一个焦距为f的凸透镜,右边放置焦距为的凹透镜,此时两透镜的实焦点与虚焦点重合,此时两透镜之间的距离为

L=f-=

如下图所示:

原来平行光的宽度为2d,根据相似三角形的性质可知,经两透镜折射后平行光的宽度缩小为原来的,符合题意。

综合分析可知,两透镜之间的距离有可能为f,f,、3f。

故选ABD。

15.B

【详解】

由图可知,物距小于像距,成的是倒立放大的实像,此时

f<20cm<2f

得到

10cm<f<20cm

故选B。

16.向北行驶到十字路口再向左转弯 靠近 反射的光很弱 关闭

【详解】

(1)[1]玻璃外墙表面光滑,当太阳光照射到镜面上时发生镜面反射, 根据平面镜成像的特点可知,图示如下图所示:

根据图示可知,小车向北行驶到十字路口再向左转弯。

(2)[2]摄像头的镜头相当于凸透镜,U>2f时,凸透镜成倒立缩小的实像,汽车的像越来越大,物距越来越小,所以汽车靠近摄像头。

[3]观察照片可以发现,几乎看不见车内的人,是因为车内的人反射的光很弱,摄像头几乎无法成像。

[4]夜晚,为了不影响司机开车,车内的灯应关闭,车内较暗,使车内不能形成平面镜成像,便于看清路况。

17.1.2 凹透镜

【详解】

[1]由平面镜成像特点知道,平面镜成正立等大的虚像,物体到平面镜的距离与像到平面镜的距离相等。小明的眼睛到虚像的距离为4.8m,眼睛到平面镜的距离为1.8m,则像到平面镜的距离为

4.8m-1.8m=3m

所以,视力表到平面镜的距离为3m.眼睛到平面镜的距离为1.8m,则他的眼睛到实际的视力表的距离为

3m-1.8m=1.2m

[2]近视眼能看清近处的物体,不能看清远处的物体,是因为晶状体太厚或眼球太长,使像会聚在视网膜的前方,凹透镜对光线有发散的作用,近视眼应戴凹透镜来矫正。

18.(3) (1)

【详解】

[1][2]近视眼是因为晶状体焦距太短,像落在视网膜的前方;

在以上四个图中,③图的入射光线会聚在视网膜的前方,所以③图表示了近视眼的成像情况;为了使光线会聚在原来的会聚点后面的视网膜上,就需要在光线进入人的眼睛以前发散一下,因此需要佩戴对光线具有发散作用的凹透镜来矫正,则①图能正确表示近视眼的矫正情况。

19.倒立 红外线

【详解】

(1)[1]摄像机的镜头相当于凸透镜,它的成像原理与照相机相同,成倒立、缩小的实像。

(2)[2]红外线的热作用比较强,它是利用红外线快速发现高温点,从而达到监测的目的。

20.60° 照相机(或人眼、摄像机等)

【详解】

[1][2]光源发出的一束光与鼠标垫的夹角为30°,则入射角为

90°-30°=60°

故其反射为60°。

[2]由题意可知,透镜距鼠标垫7mm,光学感应器距透镜3mm,即物距大于像距,因此,成倒立、缩小的实像,这和照相机或摄像机成像原理相同。

21.倒立放大的实像 A 0.4

【详解】

(1)[1]平行于主光轴的光线经凸透镜折射后将过焦点,过光心的光线经凸透镜折射后传播方向不变,故A1B1是AB的像,像的性质是:倒立放大的实像。

(2)[2]眼睛透过目镜能看到A1B1成的像A2B2是正立放大的虚像,其成像原理与放大镜一致。

(3)[3]由表中1、3或2、4两次实验知,物镜的焦距相同、两镜之间距离相同,目镜的焦距变成或目镜焦距的倒数变成2倍,放大倍数变成2倍,即放大倍数与目镜焦距的倒数成正比;由表中1、5两次知两镜之间距离相同、目镜的焦距或焦距的倒数相同,物距的焦距变成或焦距的倒数变成4倍,放大倍数变成4倍,即放大倍数与物镜焦距的倒数成正比;所以由2、6两次实验知,两镜之间距离相同、目镜的焦距或焦距的倒数相同,放大倍数变成4倍,故物距的焦距变成或焦距的倒数变成4倍,即物距u由2变成了

1.6×=0.4

故x=0.4。

22.远离 反射

【详解】

(1)近视眼眼睛是凹透镜,对光线有发散作用,使光线延迟会聚。所以将近视眼眼睛戴在凸透镜上,需要将光屏远离凸透镜,才能在光屏上再次成清晰的像。

(2)从凸透镜上看到了身后景物正立、缩小的像,此时她所拿着的凸透镜镜面当成了反射面,即当做了凸面镜,此时成的是正立、缩小的虚像,是由于光的反射形成的。

23.10 放大 D

【详解】

(1)让一束平行于凸透镜主光轴的光线经过凸透镜后,在光屏上形成了一个最小、最亮的光斑,这点是凸透镜的焦点,由图甲可知:焦点到光心的距离是30.0cm-20.0cm=10.0cm,即凸透镜的焦距是10.0cm。

(2)图乙中,物距小于像距,所以呈放大、倒立实像。

(3)用不透明的硬纸板挡住透镜上半部分,凸透镜的下半部分仍能折射光线成像,所以光屏上所成的像是完整的,只是会聚光线比原来变少,像变暗了,D正确。

24.晶状体; 视网膜 鼓膜; 耳蜗 感受器; 大脑皮层

【分析】

(1)视觉形成的过程是:外界物体反射来的光线,经过角膜、房水,由瞳孔进入眼球内部,再经过晶状体和玻璃体的折射作用,在视网膜上能形成清晰的物像,物象刺激了视网膜上的感光细胞,这些感光细胞产生的神经冲动,沿着视神经传到大脑皮层的视觉中枢,就形成视觉。

(2)听觉的形成过程是:外界的声波经过外耳道传到鼓膜,引起鼓膜的振动;振动通过听小骨传到内耳,刺激耳蜗内的听觉感受器,产生神经冲动;神经冲动通过与听觉有关的神经传递到大脑皮层的听觉中枢,就形成了听觉。

(3)图中的1睫状体,2瞳孔,3角膜,4晶状体,5巩膜,6脉络膜,7视网膜,8半规管,9耳蜗,10鼓室,11鼓膜。

【详解】

(1)饭菜反射的光线经过4晶状体的折射作用,落到7视网膜上,形成清晰的物象,物象刺激7视网膜上的感光细胞,产生神经冲动,神经冲动沿着视神经传到大脑皮层,形成视觉。

(2)铃声通过外耳道传到中耳,引起11鼓膜的振动,振动通过听小骨传到内耳,刺激9耳蜗中的听觉感受器,产生神经冲动,神经冲动沿着听神经传到大脑皮层形成听觉。

(3)你能够看到饭菜的颜色,闻到饭菜的气味,尝到饭菜的味道,手指感觉到馒头的温热,都是靠分布在身体不同部位的感受器获取信息,这些感觉最终都是在大脑皮层形成的。

【点睛】

解答此题的关键是明确视觉和听觉的形成过程。答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第1章 代代相传的生命

- 第1节 新生命的诞生

- 第2节 走向成熟

- 第3节 动物的生长时期

- 第4节 植物的一生

- 第5节 植物生殖方式的多样性

- 第6节 细菌和真菌的繁殖

- 第2章 对环境的察觉

- 第1节 感觉世界

- 第2节 声音的产生和传播

- 第3节 耳和听觉

- 第4节 光和颜色

- 第5节 光的反射和折射

- 第6节 透镜和视觉

- 第3章 运动和力

- 第1节 机械运动

- 第2节 力的存在

- 第3节 重力

- 第4节 牛顿第一定律

- 第5节 二力平衡的条件

- 第6节 摩擦力

- 第7节 压强

- 第4章 地球和宇宙

- 第1节 太阳和月球

- 第2节 地球的自转

- 第3节 地球的绕日运动

- 第4节 月相

- 第5节 日食和月食

- 第6节 太阳系

- 第7节 探索宇宙

- 研究性学习课题

- 一 青春期的心理及保健

- 二 噪声污染及其控制

- 三 自行车增大和减少摩擦的措施

- 四 观测当地的星空