第2章 对环境的察觉 综合练习(含解析)

文档属性

| 名称 | 第2章 对环境的察觉 综合练习(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 828.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 浙教版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2022-02-11 17:23:05 | ||

图片预览

文档简介

对环境的察觉 单元测试

一、选择题

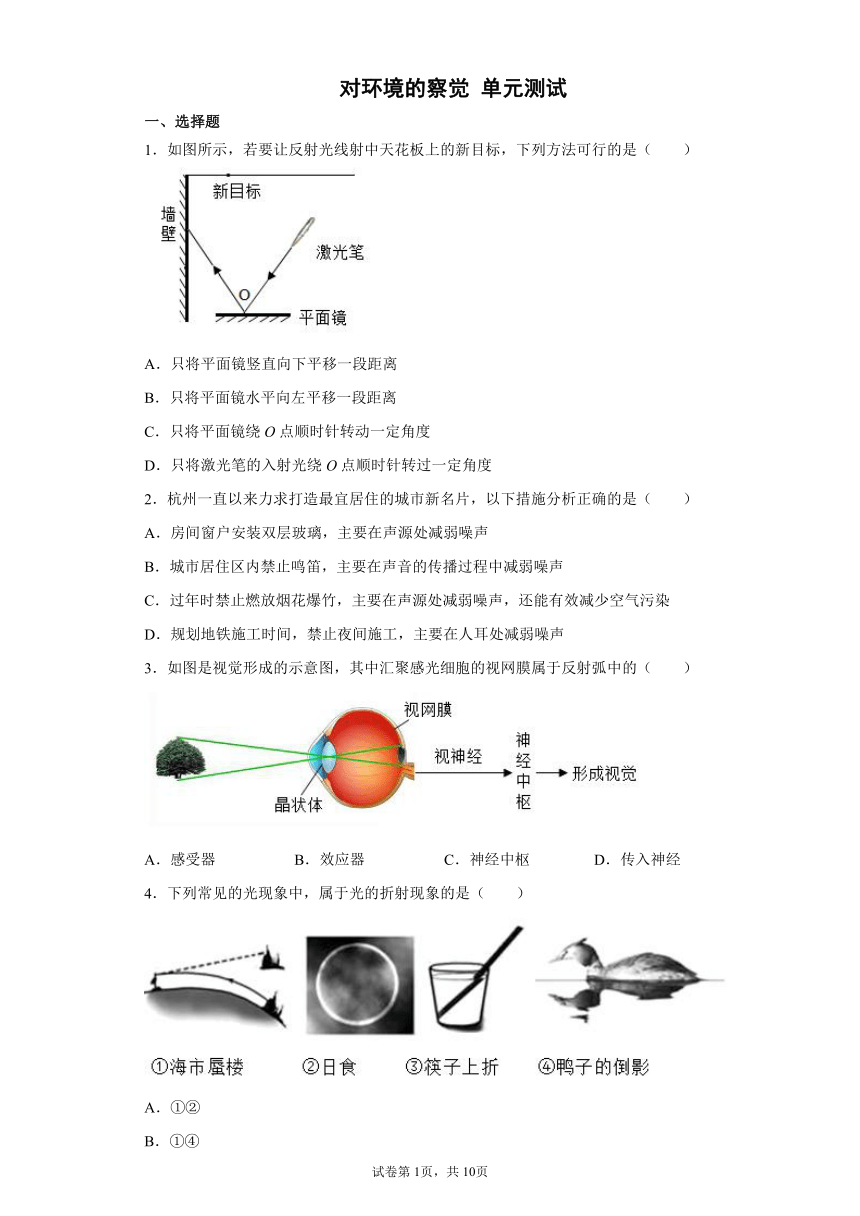

1.如图所示,若要让反射光线射中天花板上的新目标,下列方法可行的是( )

A.只将平面镜竖直向下平移一段距离

B.只将平面镜水平向左平移一段距离

C.只将平面镜绕O点顺时针转动一定角度

D.只将激光笔的入射光绕O点顺时针转过一定角度

2.杭州一直以来力求打造最宜居住的城市新名片,以下措施分析正确的是( )

A.房间窗户安装双层玻璃,主要在声源处减弱噪声

B.城市居住区内禁止鸣笛,主要在声音的传播过程中减弱噪声

C.过年时禁止燃放烟花爆竹,主要在声源处减弱噪声,还能有效减少空气污染

D.规划地铁施工时间,禁止夜间施工,主要在人耳处减弱噪声

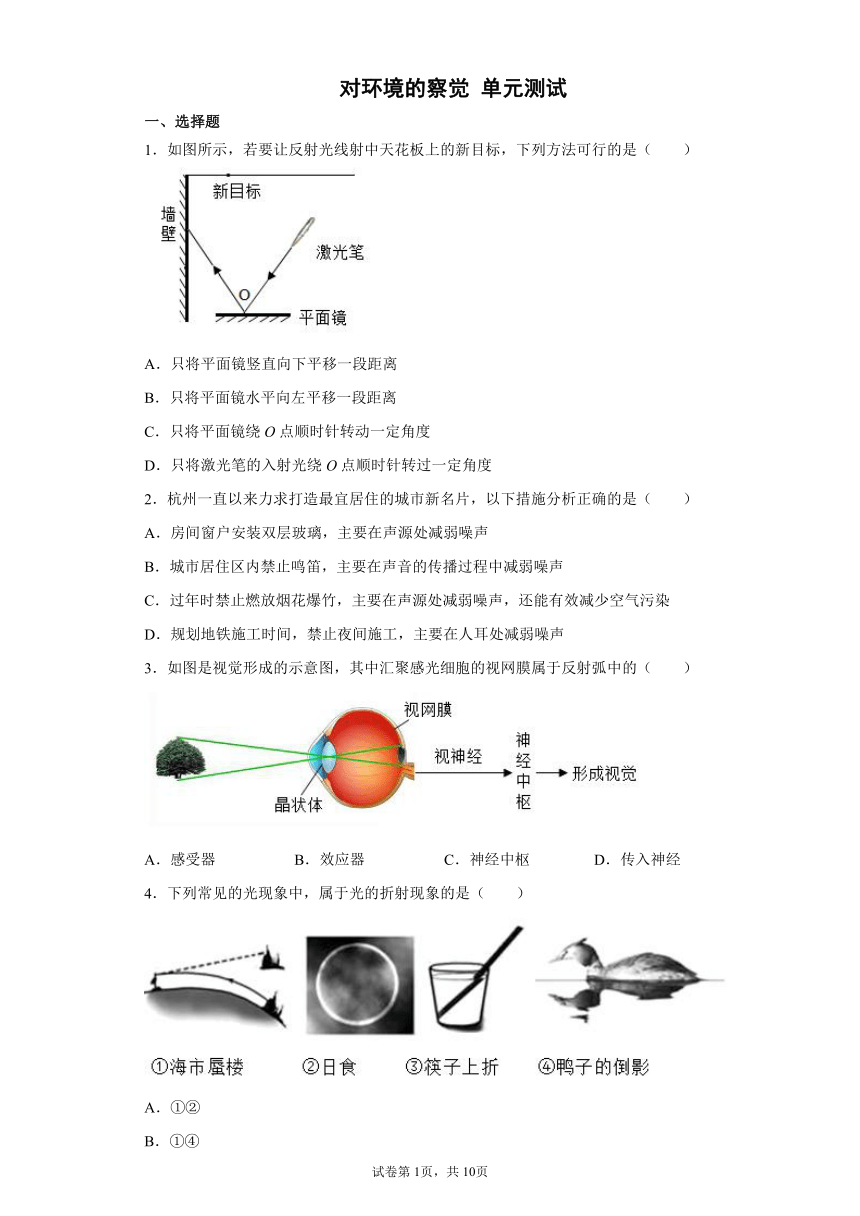

3.如图是视觉形成的示意图,其中汇聚感光细胞的视网膜属于反射弧中的( )

A.感受器 B.效应器 C.神经中枢 D.传入神经

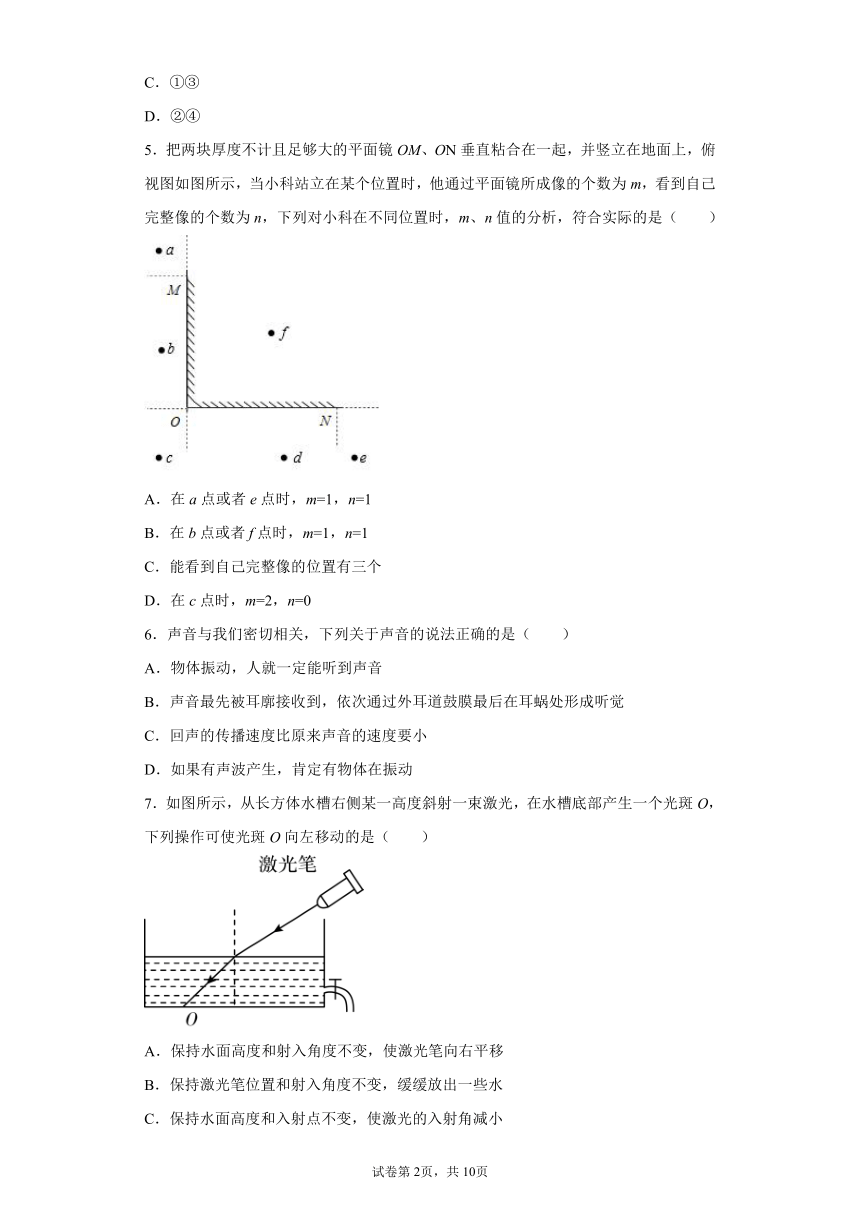

4.下列常见的光现象中,属于光的折射现象的是( )

A.①②

B.①④

C.①③

D.②④

5.把两块厚度不计且足够大的平面镜OM、ON垂直粘合在一起,并竖立在地面上,俯视图如图所示,当小科站立在某个位置时,他通过平面镜所成像的个数为m,看到自己完整像的个数为n,下列对小科在不同位置时,m、n值的分析,符合实际的是( )

A.在a点或者e点时,m=1,n=1

B.在b点或者f点时,m=1,n=1

C.能看到自己完整像的位置有三个

D.在c点时,m=2,n=0

6.声音与我们密切相关,下列关于声音的说法正确的是( )

A.物体振动,人就一定能听到声音

B.声音最先被耳廓接收到,依次通过外耳道鼓膜最后在耳蜗处形成听觉

C.回声的传播速度比原来声音的速度要小

D.如果有声波产生,肯定有物体在振动

7.如图所示,从长方体水槽右侧某一高度斜射一束激光,在水槽底部产生一个光斑O,下列操作可使光斑O向左移动的是( )

A.保持水面高度和射入角度不变,使激光笔向右平移

B.保持激光笔位置和射入角度不变,缓缓放出一些水

C.保持水面高度和入射点不变,使激光的入射角减小

D.保持水面高度和入射点不变,使入射光线绕入射点逆时针转动

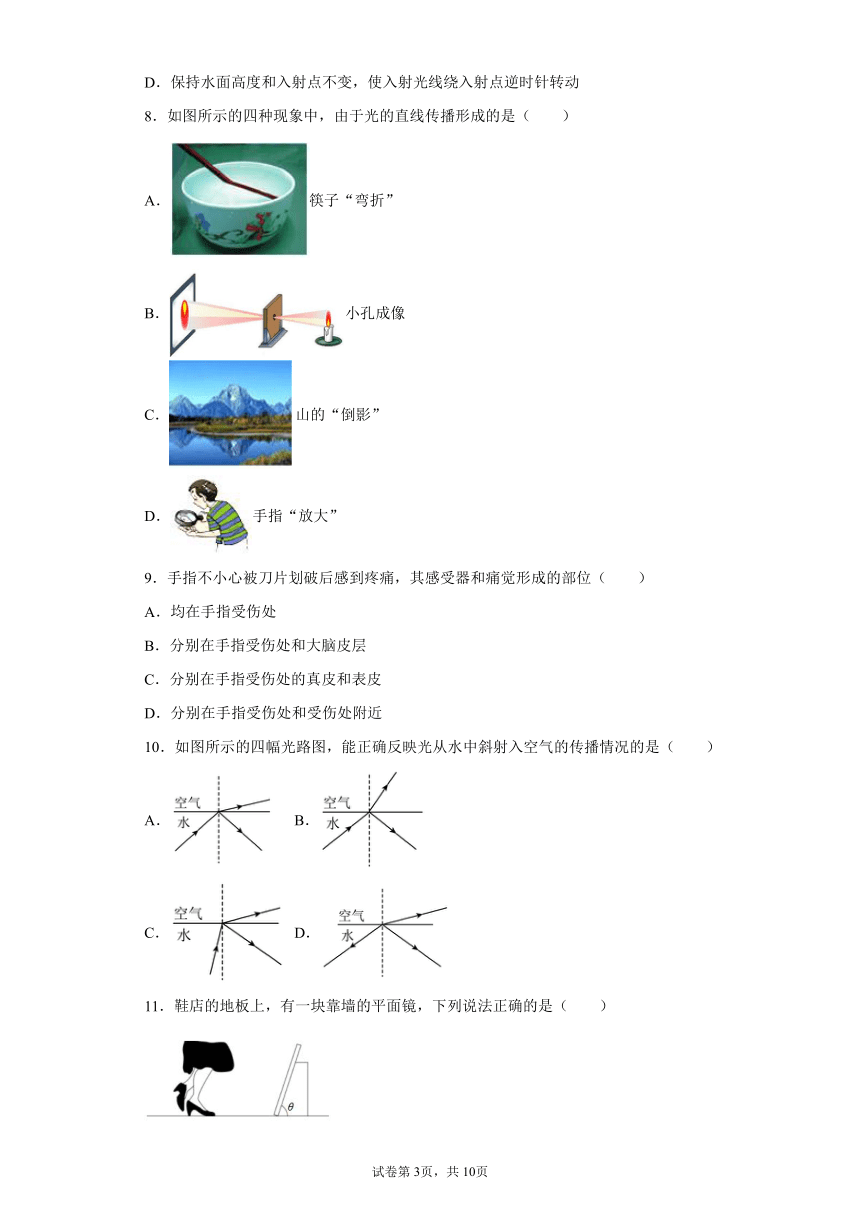

8.如图所示的四种现象中,由于光的直线传播形成的是( )

A.筷子“弯折”

B.小孔成像

C.山的“倒影”

D.手指“放大”

9.手指不小心被刀片划破后感到疼痛,其感受器和痛觉形成的部位( )

A.均在手指受伤处

B.分别在手指受伤处和大脑皮层

C.分别在手指受伤处的真皮和表皮

D.分别在手指受伤处和受伤处附近

10.如图所示的四幅光路图,能正确反映光从水中斜射入空气的传播情况的是( )

A. B.

C. D.

11.鞋店的地板上,有一块靠墙的平面镜,下列说法正确的是( )

A.镜中所成的是正立等大的实像

B.人离平面镜越远所成像越小

C.由于平面镜较小,所以人在镜中不能成完整的像

D.人的右脚在前,则镜中的像左脚在前

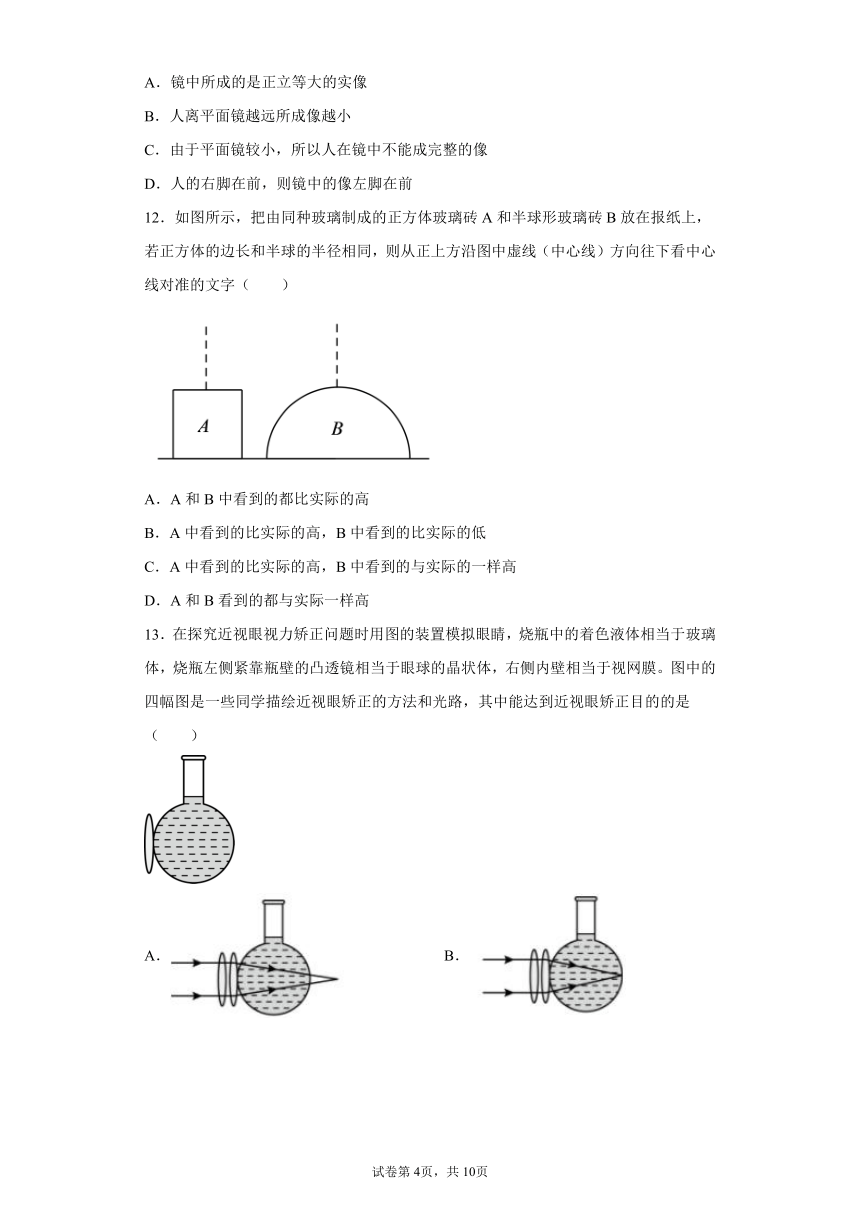

12.如图所示,把由同种玻璃制成的正方体玻璃砖A和半球形玻璃砖B放在报纸上,若正方体的边长和半球的半径相同,则从正上方沿图中虚线(中心线)方向往下看中心线对准的文字( )

A.A和B中看到的都比实际的高

B.A中看到的比实际的高,B中看到的比实际的低

C.A中看到的比实际的高,B中看到的与实际的一样高

D.A和B看到的都与实际一样高

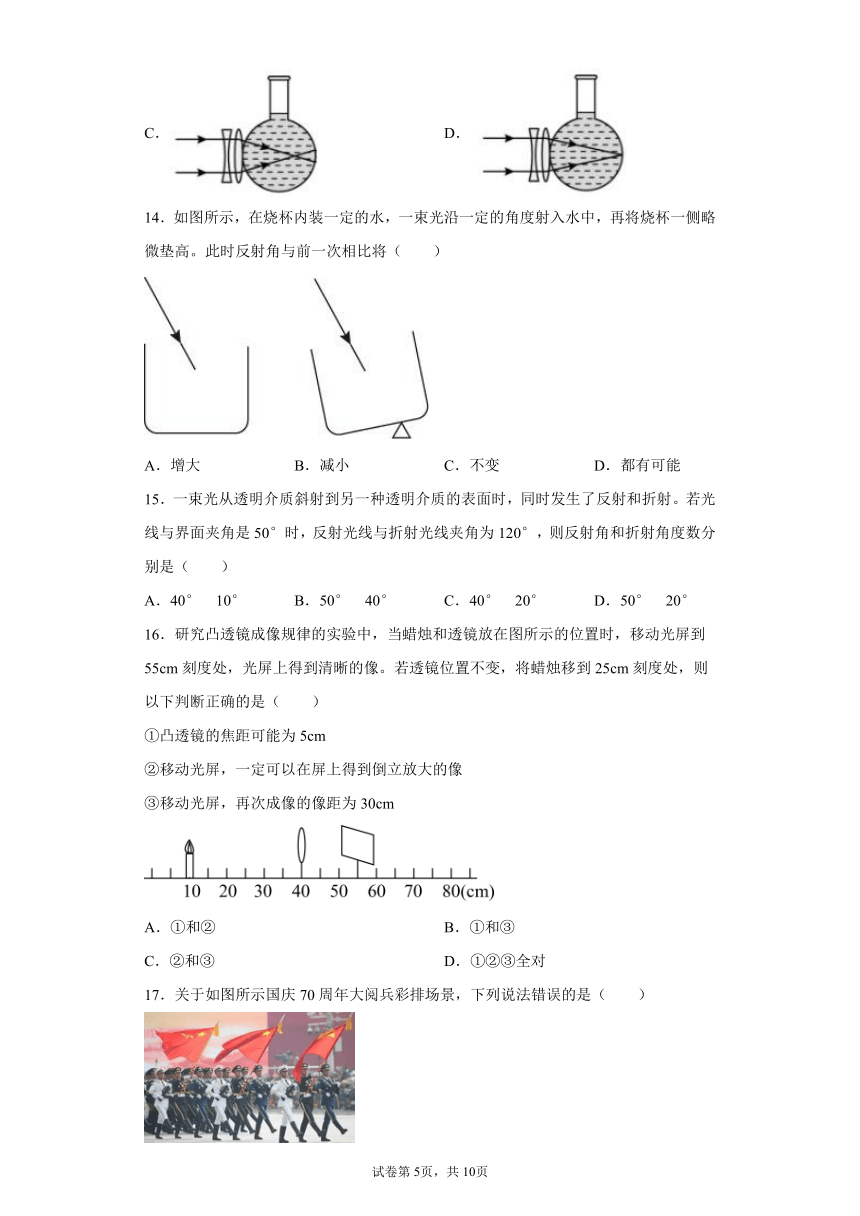

13.在探究近视眼视力矫正问题时用图的装置模拟眼睛,烧瓶中的着色液体相当于玻璃体,烧瓶左侧紧靠瓶壁的凸透镜相当于眼球的晶状体,右侧内壁相当于视网膜。图中的四幅图是一些同学描绘近视眼矫正的方法和光路,其中能达到近视眼矫正目的的是( )

A. B.

C. D.

14.如图所示,在烧杯内装一定的水,一束光沿一定的角度射入水中,再将烧杯一侧略微垫高。此时反射角与前一次相比将( )

A.增大 B.减小 C.不变 D.都有可能

15.一束光从透明介质斜射到另一种透明介质的表面时,同时发生了反射和折射。若光线与界面夹角是50°时,反射光线与折射光线夹角为120°,则反射角和折射角度数分别是( )

A.40° 10° B.50° 40° C.40° 20° D.50° 20°

16.研究凸透镜成像规律的实验中,当蜡烛和透镜放在图所示的位置时,移动光屏到55cm刻度处,光屏上得到清晰的像。若透镜位置不变,将蜡烛移到25cm刻度处,则以下判断正确的是( )

①凸透镜的焦距可能为5cm

②移动光屏,一定可以在屏上得到倒立放大的像

③移动光屏,再次成像的像距为30cm

A.①和② B.①和③

C.②和③ D.①②③全对

17.关于如图所示国庆70周年大阅兵彩排场景,下列说法错误的是( )

A.迎风招展的红旗呈现红色,是因为红旗反射红色光

B.士兵帽子上的军徽熠熠发光,因为军徽是光源

C.整个队列整齐划一,观众是通过光沿直线传播来判断的

D.士兵强劲有力的嘹亮口号,是通过空气传入观众耳内的

18.小李同学对科学知识的归纳,有错误的是( )

A B

凸面镜、凹透镜——对光有发散作用 平面镜——能改变光的传播方向 种子萌发的内部条件——种子中有完好的胚 声音和光传播的条件——有介质

C D

家蚕的完全变态发育:受精卵→幼虫→蛹→成虫 声音进入人耳:耳廓→外耳道→鼓膜→听小骨→耳蜗 利用孢子进行繁殖——青霉、蕨、蘑菇 营养繁殖——分根、压条、扦插、嫁接

A.A B.B C.C D.D

19.每学期,同学们都需要进行视力检查。如图所示,被测者需距离视力表5米,由于受到场地限制,医生选择用平面镜增加测试距离。下列说法正确的是( )

A.镜中视力表的像是实像 B.该同学应距离视力表2米处进行测试

C.该同学看到的视力表上下颠倒 D.镜中视力表的像是由光的折射形成的

二、填空题

20.当用平面镜仔细观察自己的脸部时,应当把镜子拿到离眼睛______cm处最为合适。如图是人眼与鱼眼的结构示意图,我们观察发现:鱼眼晶状体的形状比人眼更加凸一些,如果人眼的晶状体像鱼这样,观察远处物体的像将成在视网膜的______(填“前”或“后”)面,若要看清远处的物体,应该配戴______(填“凹”或“凸”)透镜。

21.如图所示为水位测量仪的示意图。A点与光屏PA在同一水平面上,从A点发出的一束与水平面成45°角,方向不变的激光,经水面反射后,在光屏上的B点处形成一个光斑,光斑位置随水位变化而发生变化。

(1)A点与光屏在水中所成的像是___________(填“虚”或“实”)像;

(2)A点与水面相距3m,则A与它在水中的像之间的距离为___________m;

(3)若光斑B向右移动了1m,说明水位___________(填“上升”或“下降”)了0.5m。

22.一束光线垂直入射到平面镜上,则反射角为___________,若入射光线改变20°,平面镜不变,则此时反射光线转___________度,若入射光线不变,平面镜转过20°,则此时反射光线转过___________度。

23.在图中绘制三角形ABC的像;______

24.渔民在渔船上看到一条鱼处在水中的P点,如图,渔民想从A处用手电筒照亮鱼身,以便用鱼叉将鱼叉起来,则其手电筒应照向___________,而鱼叉应叉向___________(均选域“P点”或“P点上方”或“P点下方”)。

25.小林利用水透镜来模拟眼球中的晶状体,比较正常眼、近视眼和远视眼的焦距大小。实验中测得甲水透镜的焦距为10厘米,再将甲分别挤压成图乙、丙的形状,并分别测量焦距,如图所示。

(1)测得焦距小于10厘米的是图_________,模拟近视眼的是图_________。

(2)在同一位置,用甲、乙、丙透镜分别对着远处的某一物体,移动光屏得到清晰的像,其中像距最大的是图___________。

26.如图所示,“刷脸支付”成为了现在十分流行的支付方式,无需借助手机等工具,人为操作少,更加简单、高效。

(1)它通过摄像机镜头来捕捉人脸信息。摄像机镜头相当于凸透镜,所成的是________(选填“放大”“缩小”或“等大”)的实像;

(2)当人靠近摄像头时,光源自动打开,照亮_______(选填“人脸”或“显示屏”),使像更清晰。

27.如图是后视镜式行车记录仪,它由前面拍摄车外的摄像机、后面左侧的显示屏和右侧的平面镜组成。司机可在显示屏上观察到摄像机拍摄的车外情况,摄像机的镜头相当于一个___________(选填“凸”或“凹”)透镜,显示屏上成的像是___________(选填“倒立缩小的实像”,“正立缩小的实像”或“正立缩小的虚像”)。该透镜所成像的原理与司机在记录仪右侧平面镜上看到的车内物体成像原理___________(选填“相同”或“不同”)。

28.两时钟挂在竖直墙上,如图所示,甲、乙两图都是时钟在平面镜中成的像,甲图是镜子水平放置时的像,乙图是镜子竖直放置时的像,它们的实际时间是甲______;乙______。

三、探究题

29.(1)在“探究凸透镜成像规律”的实验中:根据图乙可知该凸透镜的焦距是______。

(2)如图示是某次成清晰像的实验情景,则此时光屏上出现的像的性质______;实验时,由于实验时间较长,蜡烛变短,烛焰的像在光屏上的位置会向______方移动(选填“上”或“下”)。

(3)若保持图中凸透镜和蜡烛位置都不变,在凸透镜左侧(蜡烛的右侧)附近放置一近视眼镜(图中未画出),则需要将光屏向______(选填“左”或“右”)移动才能再次在光屏上成清晰的像。

30.在探究凸透镜成像实验中:

(1)如图甲,要使像能够成在光屏的中央,应将透镜向______(填“上”或“下”)调整。

(2)若凸透镜的焦距是10厘米,当烛焰距凸透镜15厘米时,能成倒立、放大的实像;当烛焰向左(远离透镜)移动后,要在光屏上成清晰的像需将光屏向______(填“左”或“右”)移。

(3)在凸透镜成像实验测量物距和像距的过程中,______(选填“物距”或“像距”)的测量误差较大,原因是______。

(4)在上一步实验获得清晰的像后,小闻取了一副近视眼镜放在凸透镜前(如图乙),要使光屏上还能成清晰的像,可将蜡烛向______(填“左”或“右”)移。

31.小科同学在整理七下科学实验的时候,重新做了如图所示实验,并尝试从不同的角度来解释实验现象,他的操作步骤如下:

①按图甲所示,将轻轻接触悬挂在铁架台的轻质小球,悬挂小球的细线保持竖直状态:

②然后用小锤分别轻敲和重敲音叉,观察到小球弹开的角度不同,并听到重敲音叉时,响度更大。

(1)小敏认为小科的实验步骤有误,应该先敲击音叉,然后再让发声的音叉贴近轻质小球,从科学合理的角度我们应该赞同___________(选填“小科”或“小敏”)的方案。

(2)选择合理的方案后,观察到重敲音叉时,音叉发出的声音更响,小球被弹开的角度也越大,这个现象可以说明___________。

(3)从力的作用效果角度来说,轻质小球被弹开说明___________。

(4)当小球被弹开至最高点时,虽然小球的速度为0,但是小球却是受到非平衡力的作用,理由是___________。

试卷第2页,共2页

试卷第1页,共1页

参考答案

1.C

【详解】

A.将平面镜竖直向下移动一段距离,则入射光线方向不变,入射点向左移动,则反射光线也向左移动,光斑会向下移动,不可以射中新目标,故A不符合题意;

B.将平面镜水平向左移动一段距离,入射光线不变,则反射光线也不会改变,不能射中目标,故B不符合题意;

C.只将平面镜绕O点顺时针转动一定角度,入射角变小,根据反射角等于入射角可知,反射角也随之变小,则反射光线向右移动,光斑会向上移动,能中目标,如图所示:

故C符合题意;

D.只将激光笔的入射光绕O点顺时针转过一定角度,入射角变大,根据反射角等于入射角可知,反射角也随之变大,反射光线向左移动,光斑会向下移动,不能中目标,故D不符合题意。

故选C。

2.C

【详解】

A.双层玻璃窗中间是真空,真空不能传声,这是在传播过程中减弱噪声,故A错误;

B..城市居住区内禁止鸣笛,主要在声原处减弱噪声,故B错误;

C..燃放烟花爆竹时不仅会造成空气污染,而且会产生噪音污染,过年时禁止燃放烟花爆竹,主要在声源处减弱噪声,还能有效减少空气污染,故C正确;

D..地铁施工时间,禁止夜间施工,主要在声原处减弱噪声,故D错误。

故选C。

3.A

【分析】

神经调节的基本方式是反射,是指在中枢神经系统参与下,动物体或人体对内环境刺激所发生的有规律的反应。完成反射的结构基础是反射弧,通常由感受器、传入神经、神经中枢、传出神经、效应器组成。

【详解】

视觉形成的过程是外界物体反射来的光线,经过角膜、房水,由瞳孔进入眼球内部,再经过晶状体和玻璃体的折射作用,在视网膜上能形成清晰的物像,物像刺激了视网膜上的感光细胞,这些感光细胞产生的神经冲动,沿着视神经传到大脑皮层的视觉中枢,就形成视觉。感受器一般是神经组织末梢的特殊结构,它能把内外界刺激的信息转变为神经的兴奋活动变化。所以,在视觉形成的过程中,其中汇聚感光细胞的视网膜属于反射弧中的感受器。

故选A。

4.C

【详解】

①海市蜃楼是光的折射现象形成的;

②日食是光的直线传播形成的;

③筷子上折是光的折射现象形成的;

④鸭子的倒影是光的反射现象形成的。

则属于折射现象的是①③。

故选C。

5.D

【详解】

A.由图可知,在a点或e点时,各会成一个像,由于像和人的连线经过镜面的延长线,故不能看到自己完整的像,即m=1,n=0,故A错误;

B.由图可知,人在b、d点时,各会成一个像,由于像和物体的连线经过镜面,故能看到自己的像,即m=1,n=1;在f点时,在平面镜的背面,不会成像,即m=0,n=0,故B错误;

D.在c点时,c会通过两个镜面成两个虚像,由于像和物体的连线经过镜面的延长线,故不能看到自己的像,即m=2,n=0,故D正确;

C.综上分析可知,能看到自己完整像的位置有两个,故C错误。

故选D。

6.D

【详解】

A.物体振动,如果是真空环境中,人不能听到声音,故A错误;

B.外界的声波经过外耳道传到鼓膜,引起鼓膜的振动;振动通过听小骨传到内耳,刺激耳蜗内的听觉感受器,产生神经冲动;神经冲动通过与听觉有关的神经传递到大脑皮层的听觉中枢,就形成了听觉,故B错误;

C.回声的传播速度和原来声音的速度一样,故C错误;

D.声波是发声体振动产生的,如果有声波产生,肯定有物体在振动,故D正确。

故选D。

7.B

【详解】

A.保持水面高度和射入角度不变,激光笔向右平移时,光斑将向右移动,故A不符合题意;

B.保持激光笔位置和射入角度不变,缓缓放出一些水,此时水面下降,入射点向左移动,则光斑向左移动,故B符合题意;

C.保持水面高度和入射点不变,使激光入射角减小,此时折射角减小,光斑右移,故C不符合题意;

D.保持水面高度和入射点不变,使入射光线绕入射点逆时针转动时,激光的入射角减小,此时折射角减小,光斑右移,故D不符合题意。

故选B。

8.B

【详解】

A.筷子“弯折”,光从水射入空气发生光的折射,故A不合题意。

B.小孔成像,由光沿直线传播形成,故B符合题意。

C.山的“倒影”,由光的反射形成,故C不合题意。

D.手指“放大”,光从空气射入玻璃再射入空气,发生光的折射,故D不合题意。

故选B。

9.B

【分析】

反射是指在神经系统的参与下,人体对内外环境刺激所作出的有规律性的反应。神经调节的基本方式是反射,反射活动的结构基础称为反射弧,包括感受器、传入神经、神经中枢、传出神经和效应器。

【详解】

反射必须通过反射弧来完成,缺少任何一个环节反射活动都不能完成,如传出神经受损,即使有适宜的刺激人体也不会作出反应,因为效应器接收不到神经传来的神经冲动。感受器产生的神经冲动能通过传入神经传到脊髓内的神经中枢,通过传出神经传到效应器,完成缩手反射。同时脊髓内的神经中枢还把神经冲动经过脊髓的白质上行传到大脑皮层,形成痛觉。因此手指不小心被针扎后感到疼痛,痛觉形成的部位是大脑皮质里的躯体感觉中枢。

故选B。

10.A

【分析】

当光从水下斜射入空气时,在发生光的折射的同时,在水面处会发生光的反射。

在发生光的反射时,反射角等于入射角;在发生光的折射时,折射光线与入射光线分居法线两侧,光从水中斜射入空气中时,折射角大于入射角。

【详解】

A.图中反射角等于入射角,折射光线与入射光线分居法线两侧,且折射角大于入射角,故A正确。

B.图中折射角小于入射角,故B错误。

C.图中反射角大于入射角,故C错误。

D.图中光线从空气射入水中,故D错误。

故选A。

11.D

【详解】

A.镜中所成的是正立等大的虚像,故A错误;

B.像与物的大小相等,人远离平面镜像不变,故B错误;

C.像的大小只与物体的大小有关,与平面镜无关,故C错误;

D.平面镜中成的像和物体关于平面镜对称,人的右脚在前,则镜中的像左脚在前,故D正确。

故选D。

12.C

【详解】

从半球形玻璃砖B正上方沿图中虚线(中心线)方向往下看中心线对准的文字,字反射的光进入玻璃时都经过球心,沿法线传播,光的传播方向不变,光线的反向延长线的交点仍在字处,位置不变;但正方体玻璃砖A下的字反射的光除垂线那条外,都是斜射入玻璃砖中,在界面处会折射,折射光线反向延长线的交点就是字的像,比字的位置高。即:A中看到的比实际的高,B中看到的与实际的一样高。

故选C。

13.D

【详解】

近视眼的晶状体对光的会聚本领过强,使物体成像于视网膜前,应该用凹透镜进行矫正,利用凹透镜对光的发散使用,使光线延迟会聚,成像于视网膜上,故ABC不符合题意,D符合题意。

故选D。

14.C

【详解】

如图所示:

将烧杯一侧略微垫高,水面仍然是水平的,入射角不变,反射角不变。

故选C。

15.C

【详解】

由于光线与界面的夹角为50°,所以入射角为

90°-50°=40°

根据光的反射定律,反射角等于入射角等于40°,反射光线与界面的夹角为

90°-40°=50°

反射光线与折射光线的夹角为120°,所以折射光线与界面的夹角为

120°-50°=70°

所以折射角为

90°-70°=20°

故选C。

16.C

【详解】

当蜡烛和透镜放在图所示的位置时,移动光屏到55cm刻度处,光屏上得到清晰的像,物距u=30cm>2f,像距v=15cm,f<15cm<2f,解得7.5cm<f<15cm,故①错误;

透镜位置不变,将蜡烛移到25cm刻度处,u′=15cm,根据光的可逆性,移动光屏,再次成像的像距为30cm,且物距处于f和2f之间时,凸透镜成倒立放大的实像,故②③正确。

故选C。

17.B

【分析】

1、不透明物体的颜色由它反射的色光决定。

2、本身能够发光的物体叫做光源。

3、在同种均匀介质中,光是沿直线传播的。

4、振动的物体能发生,声音的传播需要介质。

【详解】

A.红旗是不透明的,它能够反射红光,所以红旗呈现红色,故A正确,不符合题意;

B.军徽自身不能发光,它不是光源;士兵帽子上的军徽之所以熠熠发光,是因为军徽把照在它上面的光反射了出去,故B错误,符合题意;

C.整个队列整齐划一,观众是通过光沿直线传播来判断的,故C正确,不符合题意;

D.士兵强劲有力的嘹亮口号,是通过空气传入观众耳内的,故D正确,不符合题意。

故选B。

【点评】

自身能够发光的物体叫光源,自己不能发光但能够反射光的物体不是光源,如太阳自身能发光是光源,虽然我们看起来月亮上有光向外传播,但月亮自身不能发光,它的光是反射的太阳光,月亮不是光源。

18.B

【分析】

本题是一道综合题,结合每个选项分析即可。

【详解】

A.凸面镜、凹透镜对光有发散作用,光在平面镜上发生反射能改变光的传播方向,故A正确,不符合题意。

B.种子中有完好的胚是种子萌发的内部条件。声音不能在真空中传播,传播需要介质。光能在真空中传播,所以光的传播不需要介质,故B错误,符合题意。

C.家蚕属于完全变态发育,其发育过程为:受精卵→幼虫→蛹→成虫。声音进入人耳的通道为:耳廓→外耳道→鼓膜→听小骨→耳蜗,故C正确,不符合题意。

D.青霉、、蘑菇属于多细胞真菌,用孢子繁殖。蕨属于低等植物,用孢子进行繁殖。营养繁殖是利用植物的营养器官进行繁殖的方式,属于无性生殖,包括分根、压条、扦插、嫁接。故D正确,不符合题意。

故选B。

19.B

【详解】

A.视力表在平面镜中成正立等大的虚像,故A错误;

B.要求被测者需距离视力表5米,视力表到平面镜的距离是3.5m,视力表的像到平面镜的距离是3.5m,该同学到平面镜的距离是

3.5m-1.5m=2m

该同学应距离视力表2m处时,镜中视力表的像到该同学的距离为5m,故B符合题意;

C.在平面镜中的像关于镜面对称,根据题意知道,视力表的像与现实中的恰好左右颠倒,故C不符合题意;

D.镜中视力表的像属于平面镜成像,平面镜成像原理是由于光的反射形成的,故D错误。

故选B。

20.12.5 前 凹

【详解】

[1]因平面镜成像时物距与像距是相等的,如能清晰看到镜中的像,就必须人到像的距离为25厘米,那么人到镜的距离为人到像距离的一半,即为12.5厘米。

[2][3]鱼眼晶状体的形状比人眼更加凸一些,即晶状体曲度大,焦距短,会聚能力强,在陆地上看远处的物体时,像成在视网膜的前面,相当于近视眼;若要看清远处的物体,应该配戴凹透镜使光线推迟会聚,正好会聚在视网膜上。

21.虚 6 下降

【详解】

(1)[1]平面镜成像的特点是:像物等距、像物等大、虚像,故A点与光屏在水中所成的像是虚像。

(2)[2]根据平面镜成像中的像物等距可知,A点与水面相距3m,则A与它在水中的像A′之间的距离为

3m+3m=6m

(3)[3]若光斑B向右移动了1m,移动到E点,如下图所示:

BE=OF=1m

因为从A点发出的一束与水平面成45°角,所以

则说明水位下降了0.5m。

22.0度 20 40

【详解】

[1]当光线垂直于镜面入射时,此时的反射光线、入射光线、法线三线合一,所以入射角为0度。

[2]若入射光线改变20°,入射角改变20°,平面镜不变,则此时反射角改变20°,反射光线转20°。

[3]若入射光线不动,平面镜转过20°,则入射光线与法线的夹角即入射角为20°,所以反射角也为20°,则反射光线与入射光线的夹角为40°,由于入射光线的方向不变,所以反射光线的传播方向改变了40°。

23.

【详解】

作A点关于镜面的对称点A′;作B点关于镜面的对称点B′;作C点关于镜面的对称点C′;用虚线连接A′B′,B′C′,A′C′,△A′B′C′就是△ABC在平面镜中的像,如图所示:

24.P点 P点下方

【详解】

[1][2]人之所以能看到水中的鱼,是由鱼反射的光线经水面折射后进入人眼,鱼的实际位置在P′,因此光的传播方向大致为P′→A;鱼的像P是人眼逆着折射光线看到的,所以直接连接AP,与水面的交点即为入射点;连接P′和入射点即为入射光线,如图所示

因在折射现象中光路是可逆的,所以,若用手电筒去照亮鱼,应直接对准所看到的鱼照射,即应对准鱼的像P照射,才能照亮鱼。

[2]由图知,若用鱼叉去叉鱼,则应对准鱼的实际位置叉去,即对着P点下方叉去,才能叉到鱼。

25.乙 乙 丙

【详解】

(1)[1][2]凸透镜的凸度越大,聚光能力越强,焦距越短。实验中测得甲图焦距为10cm,再将甲分别挤压成乙图、丙图的形状,并分别测量焦距,由图可知,乙图的凸度比甲图大,所以测得焦距小于10cm的是图乙;因为乙的焦距比甲的焦距小,所以乙的会聚能力增强,用乙模拟近视眼。

(2)[3]由图可知,甲、乙、丙图,丙的焦距最大.在同一位置,用甲、乙、丙透镜分别对着远处的某一物体,移动光屏得到清晰的像,相对而言,丙透镜的物距最小,根据凸透镜成实像时“物近像远像变大”,像距较大的是丙图。

26.缩小 人脸

【详解】

(1)[1]摄像头的镜头相当于凸透镜,它的成像原理与照相机相同,所成的是缩小的实像。

(2)[2]只有将更多的光射到人脸上,才能看得更清楚,所以当人靠近摄像头时,光源自动打开,照亮人脸。

27.凸 倒立缩小实像 不同

【详解】

[1][2] 摄像机成像原理与照相机成像原理相同,摄像机的镜头是一个凸透镜,成倒立缩小实像。

[3]司机在记录仪右侧平面镜上看到的车内物体成像原理是光的反射现象,与摄像机成像原理不同。

28.10∶10 12∶05

【详解】

[1]甲图:b是钟表在平面镜中的像,根据钟表和钟表的像关于平面镜对称,画出钟表a,如图,所以钟表的实际时间是10∶10。

[2]作出表的左右对称图形,如图所示:

则乙表的时刻是12∶05。

29.10cm 倒立等大实像 上 右

【详解】

(1)[1]由图乙知道,u=v=2f=20cm,所以,凸透镜的焦距是

f=10cm

(2)[2]由图甲知道,u=v,根据凸透镜成像规律知道,此时成倒立、等大的实像。

[3]应用凸透镜成倒立的实像,当蜡烛由于燃烧逐渐变短,相对于凸透镜向下移动,所以像逐渐向上移动。

(3)[4]近视镜为凹透镜,有发散光线的作用,在凸透镜左侧(蜡烛的右侧)附近放置一近视眼镜,通过凸透镜的光线将会延迟会聚,则需要将光屏向右移动。

30.下 左 像距 见解析 左

【详解】

(1)[1]如图甲,要使像成在光屏的中央,根据光线过光心不改变方向,透镜向下移动,才能使像成在光屏的中央位置。

(2)[2]要在光屏上成清晰的像,说明凸透镜成实像,当烛焰向左(远离透镜)移动后,需将光屏向左移动靠近凸透镜。

(3)[3][4]在测量过程中,要移动光屏位置,使上面的像最清晰时位置,可能在确定像的位置时会不太准确,造成误差较大。

(4)[5]取了一副近视眼镜放在凸透镜前(如图乙),因近视镜为凹透镜,会使光延迟会聚,故像距会变大,这时要使光屏上还能成清晰的像,可增大物距,即将蜡烛向左远离凸透镜。

31.小敏 声音的响度与振幅有关,且物体振动发声,振动幅度越大,发出声音的响度也越大 力能改变物体的运动状态 小球自身所受重力与绳子对小球的拉力不在同一直线上

【详解】

(1)[1]如果在敲击音叉之前小球就已经和音叉接触,那么敲击音叉后小球跳起可能是由于小锤的敲击引起,而不一定是音叉振动引起的。小敏认为小科的实验步骤有误,应该先敲击音叉,然后再让发声的音叉贴近轻质小球,从科学合理的角度我们应该赞同小敏的方案。

(2)[2]选择合理的方案后,观察到重敲音叉时,音叉发出的声音更响,小球被弹开的角度也越大,这个现象可以说明:声音的响度与振幅有关,且物体振动发声,振动幅度越大,发出声音的响度也越大。

(3)[3]从力的作用效果角度来说,轻质小球被弹开说明力能改变物体的运动状态。

(4)[4]当小球被弹开至最高点时,虽然小球的速度为0,但是小球却是受到非平衡力的作用,理由是:小球自身所受重力与绳子对小球的拉力不在同一直线上。答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

一、选择题

1.如图所示,若要让反射光线射中天花板上的新目标,下列方法可行的是( )

A.只将平面镜竖直向下平移一段距离

B.只将平面镜水平向左平移一段距离

C.只将平面镜绕O点顺时针转动一定角度

D.只将激光笔的入射光绕O点顺时针转过一定角度

2.杭州一直以来力求打造最宜居住的城市新名片,以下措施分析正确的是( )

A.房间窗户安装双层玻璃,主要在声源处减弱噪声

B.城市居住区内禁止鸣笛,主要在声音的传播过程中减弱噪声

C.过年时禁止燃放烟花爆竹,主要在声源处减弱噪声,还能有效减少空气污染

D.规划地铁施工时间,禁止夜间施工,主要在人耳处减弱噪声

3.如图是视觉形成的示意图,其中汇聚感光细胞的视网膜属于反射弧中的( )

A.感受器 B.效应器 C.神经中枢 D.传入神经

4.下列常见的光现象中,属于光的折射现象的是( )

A.①②

B.①④

C.①③

D.②④

5.把两块厚度不计且足够大的平面镜OM、ON垂直粘合在一起,并竖立在地面上,俯视图如图所示,当小科站立在某个位置时,他通过平面镜所成像的个数为m,看到自己完整像的个数为n,下列对小科在不同位置时,m、n值的分析,符合实际的是( )

A.在a点或者e点时,m=1,n=1

B.在b点或者f点时,m=1,n=1

C.能看到自己完整像的位置有三个

D.在c点时,m=2,n=0

6.声音与我们密切相关,下列关于声音的说法正确的是( )

A.物体振动,人就一定能听到声音

B.声音最先被耳廓接收到,依次通过外耳道鼓膜最后在耳蜗处形成听觉

C.回声的传播速度比原来声音的速度要小

D.如果有声波产生,肯定有物体在振动

7.如图所示,从长方体水槽右侧某一高度斜射一束激光,在水槽底部产生一个光斑O,下列操作可使光斑O向左移动的是( )

A.保持水面高度和射入角度不变,使激光笔向右平移

B.保持激光笔位置和射入角度不变,缓缓放出一些水

C.保持水面高度和入射点不变,使激光的入射角减小

D.保持水面高度和入射点不变,使入射光线绕入射点逆时针转动

8.如图所示的四种现象中,由于光的直线传播形成的是( )

A.筷子“弯折”

B.小孔成像

C.山的“倒影”

D.手指“放大”

9.手指不小心被刀片划破后感到疼痛,其感受器和痛觉形成的部位( )

A.均在手指受伤处

B.分别在手指受伤处和大脑皮层

C.分别在手指受伤处的真皮和表皮

D.分别在手指受伤处和受伤处附近

10.如图所示的四幅光路图,能正确反映光从水中斜射入空气的传播情况的是( )

A. B.

C. D.

11.鞋店的地板上,有一块靠墙的平面镜,下列说法正确的是( )

A.镜中所成的是正立等大的实像

B.人离平面镜越远所成像越小

C.由于平面镜较小,所以人在镜中不能成完整的像

D.人的右脚在前,则镜中的像左脚在前

12.如图所示,把由同种玻璃制成的正方体玻璃砖A和半球形玻璃砖B放在报纸上,若正方体的边长和半球的半径相同,则从正上方沿图中虚线(中心线)方向往下看中心线对准的文字( )

A.A和B中看到的都比实际的高

B.A中看到的比实际的高,B中看到的比实际的低

C.A中看到的比实际的高,B中看到的与实际的一样高

D.A和B看到的都与实际一样高

13.在探究近视眼视力矫正问题时用图的装置模拟眼睛,烧瓶中的着色液体相当于玻璃体,烧瓶左侧紧靠瓶壁的凸透镜相当于眼球的晶状体,右侧内壁相当于视网膜。图中的四幅图是一些同学描绘近视眼矫正的方法和光路,其中能达到近视眼矫正目的的是( )

A. B.

C. D.

14.如图所示,在烧杯内装一定的水,一束光沿一定的角度射入水中,再将烧杯一侧略微垫高。此时反射角与前一次相比将( )

A.增大 B.减小 C.不变 D.都有可能

15.一束光从透明介质斜射到另一种透明介质的表面时,同时发生了反射和折射。若光线与界面夹角是50°时,反射光线与折射光线夹角为120°,则反射角和折射角度数分别是( )

A.40° 10° B.50° 40° C.40° 20° D.50° 20°

16.研究凸透镜成像规律的实验中,当蜡烛和透镜放在图所示的位置时,移动光屏到55cm刻度处,光屏上得到清晰的像。若透镜位置不变,将蜡烛移到25cm刻度处,则以下判断正确的是( )

①凸透镜的焦距可能为5cm

②移动光屏,一定可以在屏上得到倒立放大的像

③移动光屏,再次成像的像距为30cm

A.①和② B.①和③

C.②和③ D.①②③全对

17.关于如图所示国庆70周年大阅兵彩排场景,下列说法错误的是( )

A.迎风招展的红旗呈现红色,是因为红旗反射红色光

B.士兵帽子上的军徽熠熠发光,因为军徽是光源

C.整个队列整齐划一,观众是通过光沿直线传播来判断的

D.士兵强劲有力的嘹亮口号,是通过空气传入观众耳内的

18.小李同学对科学知识的归纳,有错误的是( )

A B

凸面镜、凹透镜——对光有发散作用 平面镜——能改变光的传播方向 种子萌发的内部条件——种子中有完好的胚 声音和光传播的条件——有介质

C D

家蚕的完全变态发育:受精卵→幼虫→蛹→成虫 声音进入人耳:耳廓→外耳道→鼓膜→听小骨→耳蜗 利用孢子进行繁殖——青霉、蕨、蘑菇 营养繁殖——分根、压条、扦插、嫁接

A.A B.B C.C D.D

19.每学期,同学们都需要进行视力检查。如图所示,被测者需距离视力表5米,由于受到场地限制,医生选择用平面镜增加测试距离。下列说法正确的是( )

A.镜中视力表的像是实像 B.该同学应距离视力表2米处进行测试

C.该同学看到的视力表上下颠倒 D.镜中视力表的像是由光的折射形成的

二、填空题

20.当用平面镜仔细观察自己的脸部时,应当把镜子拿到离眼睛______cm处最为合适。如图是人眼与鱼眼的结构示意图,我们观察发现:鱼眼晶状体的形状比人眼更加凸一些,如果人眼的晶状体像鱼这样,观察远处物体的像将成在视网膜的______(填“前”或“后”)面,若要看清远处的物体,应该配戴______(填“凹”或“凸”)透镜。

21.如图所示为水位测量仪的示意图。A点与光屏PA在同一水平面上,从A点发出的一束与水平面成45°角,方向不变的激光,经水面反射后,在光屏上的B点处形成一个光斑,光斑位置随水位变化而发生变化。

(1)A点与光屏在水中所成的像是___________(填“虚”或“实”)像;

(2)A点与水面相距3m,则A与它在水中的像之间的距离为___________m;

(3)若光斑B向右移动了1m,说明水位___________(填“上升”或“下降”)了0.5m。

22.一束光线垂直入射到平面镜上,则反射角为___________,若入射光线改变20°,平面镜不变,则此时反射光线转___________度,若入射光线不变,平面镜转过20°,则此时反射光线转过___________度。

23.在图中绘制三角形ABC的像;______

24.渔民在渔船上看到一条鱼处在水中的P点,如图,渔民想从A处用手电筒照亮鱼身,以便用鱼叉将鱼叉起来,则其手电筒应照向___________,而鱼叉应叉向___________(均选域“P点”或“P点上方”或“P点下方”)。

25.小林利用水透镜来模拟眼球中的晶状体,比较正常眼、近视眼和远视眼的焦距大小。实验中测得甲水透镜的焦距为10厘米,再将甲分别挤压成图乙、丙的形状,并分别测量焦距,如图所示。

(1)测得焦距小于10厘米的是图_________,模拟近视眼的是图_________。

(2)在同一位置,用甲、乙、丙透镜分别对着远处的某一物体,移动光屏得到清晰的像,其中像距最大的是图___________。

26.如图所示,“刷脸支付”成为了现在十分流行的支付方式,无需借助手机等工具,人为操作少,更加简单、高效。

(1)它通过摄像机镜头来捕捉人脸信息。摄像机镜头相当于凸透镜,所成的是________(选填“放大”“缩小”或“等大”)的实像;

(2)当人靠近摄像头时,光源自动打开,照亮_______(选填“人脸”或“显示屏”),使像更清晰。

27.如图是后视镜式行车记录仪,它由前面拍摄车外的摄像机、后面左侧的显示屏和右侧的平面镜组成。司机可在显示屏上观察到摄像机拍摄的车外情况,摄像机的镜头相当于一个___________(选填“凸”或“凹”)透镜,显示屏上成的像是___________(选填“倒立缩小的实像”,“正立缩小的实像”或“正立缩小的虚像”)。该透镜所成像的原理与司机在记录仪右侧平面镜上看到的车内物体成像原理___________(选填“相同”或“不同”)。

28.两时钟挂在竖直墙上,如图所示,甲、乙两图都是时钟在平面镜中成的像,甲图是镜子水平放置时的像,乙图是镜子竖直放置时的像,它们的实际时间是甲______;乙______。

三、探究题

29.(1)在“探究凸透镜成像规律”的实验中:根据图乙可知该凸透镜的焦距是______。

(2)如图示是某次成清晰像的实验情景,则此时光屏上出现的像的性质______;实验时,由于实验时间较长,蜡烛变短,烛焰的像在光屏上的位置会向______方移动(选填“上”或“下”)。

(3)若保持图中凸透镜和蜡烛位置都不变,在凸透镜左侧(蜡烛的右侧)附近放置一近视眼镜(图中未画出),则需要将光屏向______(选填“左”或“右”)移动才能再次在光屏上成清晰的像。

30.在探究凸透镜成像实验中:

(1)如图甲,要使像能够成在光屏的中央,应将透镜向______(填“上”或“下”)调整。

(2)若凸透镜的焦距是10厘米,当烛焰距凸透镜15厘米时,能成倒立、放大的实像;当烛焰向左(远离透镜)移动后,要在光屏上成清晰的像需将光屏向______(填“左”或“右”)移。

(3)在凸透镜成像实验测量物距和像距的过程中,______(选填“物距”或“像距”)的测量误差较大,原因是______。

(4)在上一步实验获得清晰的像后,小闻取了一副近视眼镜放在凸透镜前(如图乙),要使光屏上还能成清晰的像,可将蜡烛向______(填“左”或“右”)移。

31.小科同学在整理七下科学实验的时候,重新做了如图所示实验,并尝试从不同的角度来解释实验现象,他的操作步骤如下:

①按图甲所示,将轻轻接触悬挂在铁架台的轻质小球,悬挂小球的细线保持竖直状态:

②然后用小锤分别轻敲和重敲音叉,观察到小球弹开的角度不同,并听到重敲音叉时,响度更大。

(1)小敏认为小科的实验步骤有误,应该先敲击音叉,然后再让发声的音叉贴近轻质小球,从科学合理的角度我们应该赞同___________(选填“小科”或“小敏”)的方案。

(2)选择合理的方案后,观察到重敲音叉时,音叉发出的声音更响,小球被弹开的角度也越大,这个现象可以说明___________。

(3)从力的作用效果角度来说,轻质小球被弹开说明___________。

(4)当小球被弹开至最高点时,虽然小球的速度为0,但是小球却是受到非平衡力的作用,理由是___________。

试卷第2页,共2页

试卷第1页,共1页

参考答案

1.C

【详解】

A.将平面镜竖直向下移动一段距离,则入射光线方向不变,入射点向左移动,则反射光线也向左移动,光斑会向下移动,不可以射中新目标,故A不符合题意;

B.将平面镜水平向左移动一段距离,入射光线不变,则反射光线也不会改变,不能射中目标,故B不符合题意;

C.只将平面镜绕O点顺时针转动一定角度,入射角变小,根据反射角等于入射角可知,反射角也随之变小,则反射光线向右移动,光斑会向上移动,能中目标,如图所示:

故C符合题意;

D.只将激光笔的入射光绕O点顺时针转过一定角度,入射角变大,根据反射角等于入射角可知,反射角也随之变大,反射光线向左移动,光斑会向下移动,不能中目标,故D不符合题意。

故选C。

2.C

【详解】

A.双层玻璃窗中间是真空,真空不能传声,这是在传播过程中减弱噪声,故A错误;

B..城市居住区内禁止鸣笛,主要在声原处减弱噪声,故B错误;

C..燃放烟花爆竹时不仅会造成空气污染,而且会产生噪音污染,过年时禁止燃放烟花爆竹,主要在声源处减弱噪声,还能有效减少空气污染,故C正确;

D..地铁施工时间,禁止夜间施工,主要在声原处减弱噪声,故D错误。

故选C。

3.A

【分析】

神经调节的基本方式是反射,是指在中枢神经系统参与下,动物体或人体对内环境刺激所发生的有规律的反应。完成反射的结构基础是反射弧,通常由感受器、传入神经、神经中枢、传出神经、效应器组成。

【详解】

视觉形成的过程是外界物体反射来的光线,经过角膜、房水,由瞳孔进入眼球内部,再经过晶状体和玻璃体的折射作用,在视网膜上能形成清晰的物像,物像刺激了视网膜上的感光细胞,这些感光细胞产生的神经冲动,沿着视神经传到大脑皮层的视觉中枢,就形成视觉。感受器一般是神经组织末梢的特殊结构,它能把内外界刺激的信息转变为神经的兴奋活动变化。所以,在视觉形成的过程中,其中汇聚感光细胞的视网膜属于反射弧中的感受器。

故选A。

4.C

【详解】

①海市蜃楼是光的折射现象形成的;

②日食是光的直线传播形成的;

③筷子上折是光的折射现象形成的;

④鸭子的倒影是光的反射现象形成的。

则属于折射现象的是①③。

故选C。

5.D

【详解】

A.由图可知,在a点或e点时,各会成一个像,由于像和人的连线经过镜面的延长线,故不能看到自己完整的像,即m=1,n=0,故A错误;

B.由图可知,人在b、d点时,各会成一个像,由于像和物体的连线经过镜面,故能看到自己的像,即m=1,n=1;在f点时,在平面镜的背面,不会成像,即m=0,n=0,故B错误;

D.在c点时,c会通过两个镜面成两个虚像,由于像和物体的连线经过镜面的延长线,故不能看到自己的像,即m=2,n=0,故D正确;

C.综上分析可知,能看到自己完整像的位置有两个,故C错误。

故选D。

6.D

【详解】

A.物体振动,如果是真空环境中,人不能听到声音,故A错误;

B.外界的声波经过外耳道传到鼓膜,引起鼓膜的振动;振动通过听小骨传到内耳,刺激耳蜗内的听觉感受器,产生神经冲动;神经冲动通过与听觉有关的神经传递到大脑皮层的听觉中枢,就形成了听觉,故B错误;

C.回声的传播速度和原来声音的速度一样,故C错误;

D.声波是发声体振动产生的,如果有声波产生,肯定有物体在振动,故D正确。

故选D。

7.B

【详解】

A.保持水面高度和射入角度不变,激光笔向右平移时,光斑将向右移动,故A不符合题意;

B.保持激光笔位置和射入角度不变,缓缓放出一些水,此时水面下降,入射点向左移动,则光斑向左移动,故B符合题意;

C.保持水面高度和入射点不变,使激光入射角减小,此时折射角减小,光斑右移,故C不符合题意;

D.保持水面高度和入射点不变,使入射光线绕入射点逆时针转动时,激光的入射角减小,此时折射角减小,光斑右移,故D不符合题意。

故选B。

8.B

【详解】

A.筷子“弯折”,光从水射入空气发生光的折射,故A不合题意。

B.小孔成像,由光沿直线传播形成,故B符合题意。

C.山的“倒影”,由光的反射形成,故C不合题意。

D.手指“放大”,光从空气射入玻璃再射入空气,发生光的折射,故D不合题意。

故选B。

9.B

【分析】

反射是指在神经系统的参与下,人体对内外环境刺激所作出的有规律性的反应。神经调节的基本方式是反射,反射活动的结构基础称为反射弧,包括感受器、传入神经、神经中枢、传出神经和效应器。

【详解】

反射必须通过反射弧来完成,缺少任何一个环节反射活动都不能完成,如传出神经受损,即使有适宜的刺激人体也不会作出反应,因为效应器接收不到神经传来的神经冲动。感受器产生的神经冲动能通过传入神经传到脊髓内的神经中枢,通过传出神经传到效应器,完成缩手反射。同时脊髓内的神经中枢还把神经冲动经过脊髓的白质上行传到大脑皮层,形成痛觉。因此手指不小心被针扎后感到疼痛,痛觉形成的部位是大脑皮质里的躯体感觉中枢。

故选B。

10.A

【分析】

当光从水下斜射入空气时,在发生光的折射的同时,在水面处会发生光的反射。

在发生光的反射时,反射角等于入射角;在发生光的折射时,折射光线与入射光线分居法线两侧,光从水中斜射入空气中时,折射角大于入射角。

【详解】

A.图中反射角等于入射角,折射光线与入射光线分居法线两侧,且折射角大于入射角,故A正确。

B.图中折射角小于入射角,故B错误。

C.图中反射角大于入射角,故C错误。

D.图中光线从空气射入水中,故D错误。

故选A。

11.D

【详解】

A.镜中所成的是正立等大的虚像,故A错误;

B.像与物的大小相等,人远离平面镜像不变,故B错误;

C.像的大小只与物体的大小有关,与平面镜无关,故C错误;

D.平面镜中成的像和物体关于平面镜对称,人的右脚在前,则镜中的像左脚在前,故D正确。

故选D。

12.C

【详解】

从半球形玻璃砖B正上方沿图中虚线(中心线)方向往下看中心线对准的文字,字反射的光进入玻璃时都经过球心,沿法线传播,光的传播方向不变,光线的反向延长线的交点仍在字处,位置不变;但正方体玻璃砖A下的字反射的光除垂线那条外,都是斜射入玻璃砖中,在界面处会折射,折射光线反向延长线的交点就是字的像,比字的位置高。即:A中看到的比实际的高,B中看到的与实际的一样高。

故选C。

13.D

【详解】

近视眼的晶状体对光的会聚本领过强,使物体成像于视网膜前,应该用凹透镜进行矫正,利用凹透镜对光的发散使用,使光线延迟会聚,成像于视网膜上,故ABC不符合题意,D符合题意。

故选D。

14.C

【详解】

如图所示:

将烧杯一侧略微垫高,水面仍然是水平的,入射角不变,反射角不变。

故选C。

15.C

【详解】

由于光线与界面的夹角为50°,所以入射角为

90°-50°=40°

根据光的反射定律,反射角等于入射角等于40°,反射光线与界面的夹角为

90°-40°=50°

反射光线与折射光线的夹角为120°,所以折射光线与界面的夹角为

120°-50°=70°

所以折射角为

90°-70°=20°

故选C。

16.C

【详解】

当蜡烛和透镜放在图所示的位置时,移动光屏到55cm刻度处,光屏上得到清晰的像,物距u=30cm>2f,像距v=15cm,f<15cm<2f,解得7.5cm<f<15cm,故①错误;

透镜位置不变,将蜡烛移到25cm刻度处,u′=15cm,根据光的可逆性,移动光屏,再次成像的像距为30cm,且物距处于f和2f之间时,凸透镜成倒立放大的实像,故②③正确。

故选C。

17.B

【分析】

1、不透明物体的颜色由它反射的色光决定。

2、本身能够发光的物体叫做光源。

3、在同种均匀介质中,光是沿直线传播的。

4、振动的物体能发生,声音的传播需要介质。

【详解】

A.红旗是不透明的,它能够反射红光,所以红旗呈现红色,故A正确,不符合题意;

B.军徽自身不能发光,它不是光源;士兵帽子上的军徽之所以熠熠发光,是因为军徽把照在它上面的光反射了出去,故B错误,符合题意;

C.整个队列整齐划一,观众是通过光沿直线传播来判断的,故C正确,不符合题意;

D.士兵强劲有力的嘹亮口号,是通过空气传入观众耳内的,故D正确,不符合题意。

故选B。

【点评】

自身能够发光的物体叫光源,自己不能发光但能够反射光的物体不是光源,如太阳自身能发光是光源,虽然我们看起来月亮上有光向外传播,但月亮自身不能发光,它的光是反射的太阳光,月亮不是光源。

18.B

【分析】

本题是一道综合题,结合每个选项分析即可。

【详解】

A.凸面镜、凹透镜对光有发散作用,光在平面镜上发生反射能改变光的传播方向,故A正确,不符合题意。

B.种子中有完好的胚是种子萌发的内部条件。声音不能在真空中传播,传播需要介质。光能在真空中传播,所以光的传播不需要介质,故B错误,符合题意。

C.家蚕属于完全变态发育,其发育过程为:受精卵→幼虫→蛹→成虫。声音进入人耳的通道为:耳廓→外耳道→鼓膜→听小骨→耳蜗,故C正确,不符合题意。

D.青霉、、蘑菇属于多细胞真菌,用孢子繁殖。蕨属于低等植物,用孢子进行繁殖。营养繁殖是利用植物的营养器官进行繁殖的方式,属于无性生殖,包括分根、压条、扦插、嫁接。故D正确,不符合题意。

故选B。

19.B

【详解】

A.视力表在平面镜中成正立等大的虚像,故A错误;

B.要求被测者需距离视力表5米,视力表到平面镜的距离是3.5m,视力表的像到平面镜的距离是3.5m,该同学到平面镜的距离是

3.5m-1.5m=2m

该同学应距离视力表2m处时,镜中视力表的像到该同学的距离为5m,故B符合题意;

C.在平面镜中的像关于镜面对称,根据题意知道,视力表的像与现实中的恰好左右颠倒,故C不符合题意;

D.镜中视力表的像属于平面镜成像,平面镜成像原理是由于光的反射形成的,故D错误。

故选B。

20.12.5 前 凹

【详解】

[1]因平面镜成像时物距与像距是相等的,如能清晰看到镜中的像,就必须人到像的距离为25厘米,那么人到镜的距离为人到像距离的一半,即为12.5厘米。

[2][3]鱼眼晶状体的形状比人眼更加凸一些,即晶状体曲度大,焦距短,会聚能力强,在陆地上看远处的物体时,像成在视网膜的前面,相当于近视眼;若要看清远处的物体,应该配戴凹透镜使光线推迟会聚,正好会聚在视网膜上。

21.虚 6 下降

【详解】

(1)[1]平面镜成像的特点是:像物等距、像物等大、虚像,故A点与光屏在水中所成的像是虚像。

(2)[2]根据平面镜成像中的像物等距可知,A点与水面相距3m,则A与它在水中的像A′之间的距离为

3m+3m=6m

(3)[3]若光斑B向右移动了1m,移动到E点,如下图所示:

BE=OF=1m

因为从A点发出的一束与水平面成45°角,所以

则说明水位下降了0.5m。

22.0度 20 40

【详解】

[1]当光线垂直于镜面入射时,此时的反射光线、入射光线、法线三线合一,所以入射角为0度。

[2]若入射光线改变20°,入射角改变20°,平面镜不变,则此时反射角改变20°,反射光线转20°。

[3]若入射光线不动,平面镜转过20°,则入射光线与法线的夹角即入射角为20°,所以反射角也为20°,则反射光线与入射光线的夹角为40°,由于入射光线的方向不变,所以反射光线的传播方向改变了40°。

23.

【详解】

作A点关于镜面的对称点A′;作B点关于镜面的对称点B′;作C点关于镜面的对称点C′;用虚线连接A′B′,B′C′,A′C′,△A′B′C′就是△ABC在平面镜中的像,如图所示:

24.P点 P点下方

【详解】

[1][2]人之所以能看到水中的鱼,是由鱼反射的光线经水面折射后进入人眼,鱼的实际位置在P′,因此光的传播方向大致为P′→A;鱼的像P是人眼逆着折射光线看到的,所以直接连接AP,与水面的交点即为入射点;连接P′和入射点即为入射光线,如图所示

因在折射现象中光路是可逆的,所以,若用手电筒去照亮鱼,应直接对准所看到的鱼照射,即应对准鱼的像P照射,才能照亮鱼。

[2]由图知,若用鱼叉去叉鱼,则应对准鱼的实际位置叉去,即对着P点下方叉去,才能叉到鱼。

25.乙 乙 丙

【详解】

(1)[1][2]凸透镜的凸度越大,聚光能力越强,焦距越短。实验中测得甲图焦距为10cm,再将甲分别挤压成乙图、丙图的形状,并分别测量焦距,由图可知,乙图的凸度比甲图大,所以测得焦距小于10cm的是图乙;因为乙的焦距比甲的焦距小,所以乙的会聚能力增强,用乙模拟近视眼。

(2)[3]由图可知,甲、乙、丙图,丙的焦距最大.在同一位置,用甲、乙、丙透镜分别对着远处的某一物体,移动光屏得到清晰的像,相对而言,丙透镜的物距最小,根据凸透镜成实像时“物近像远像变大”,像距较大的是丙图。

26.缩小 人脸

【详解】

(1)[1]摄像头的镜头相当于凸透镜,它的成像原理与照相机相同,所成的是缩小的实像。

(2)[2]只有将更多的光射到人脸上,才能看得更清楚,所以当人靠近摄像头时,光源自动打开,照亮人脸。

27.凸 倒立缩小实像 不同

【详解】

[1][2] 摄像机成像原理与照相机成像原理相同,摄像机的镜头是一个凸透镜,成倒立缩小实像。

[3]司机在记录仪右侧平面镜上看到的车内物体成像原理是光的反射现象,与摄像机成像原理不同。

28.10∶10 12∶05

【详解】

[1]甲图:b是钟表在平面镜中的像,根据钟表和钟表的像关于平面镜对称,画出钟表a,如图,所以钟表的实际时间是10∶10。

[2]作出表的左右对称图形,如图所示:

则乙表的时刻是12∶05。

29.10cm 倒立等大实像 上 右

【详解】

(1)[1]由图乙知道,u=v=2f=20cm,所以,凸透镜的焦距是

f=10cm

(2)[2]由图甲知道,u=v,根据凸透镜成像规律知道,此时成倒立、等大的实像。

[3]应用凸透镜成倒立的实像,当蜡烛由于燃烧逐渐变短,相对于凸透镜向下移动,所以像逐渐向上移动。

(3)[4]近视镜为凹透镜,有发散光线的作用,在凸透镜左侧(蜡烛的右侧)附近放置一近视眼镜,通过凸透镜的光线将会延迟会聚,则需要将光屏向右移动。

30.下 左 像距 见解析 左

【详解】

(1)[1]如图甲,要使像成在光屏的中央,根据光线过光心不改变方向,透镜向下移动,才能使像成在光屏的中央位置。

(2)[2]要在光屏上成清晰的像,说明凸透镜成实像,当烛焰向左(远离透镜)移动后,需将光屏向左移动靠近凸透镜。

(3)[3][4]在测量过程中,要移动光屏位置,使上面的像最清晰时位置,可能在确定像的位置时会不太准确,造成误差较大。

(4)[5]取了一副近视眼镜放在凸透镜前(如图乙),因近视镜为凹透镜,会使光延迟会聚,故像距会变大,这时要使光屏上还能成清晰的像,可增大物距,即将蜡烛向左远离凸透镜。

31.小敏 声音的响度与振幅有关,且物体振动发声,振动幅度越大,发出声音的响度也越大 力能改变物体的运动状态 小球自身所受重力与绳子对小球的拉力不在同一直线上

【详解】

(1)[1]如果在敲击音叉之前小球就已经和音叉接触,那么敲击音叉后小球跳起可能是由于小锤的敲击引起,而不一定是音叉振动引起的。小敏认为小科的实验步骤有误,应该先敲击音叉,然后再让发声的音叉贴近轻质小球,从科学合理的角度我们应该赞同小敏的方案。

(2)[2]选择合理的方案后,观察到重敲音叉时,音叉发出的声音更响,小球被弹开的角度也越大,这个现象可以说明:声音的响度与振幅有关,且物体振动发声,振动幅度越大,发出声音的响度也越大。

(3)[3]从力的作用效果角度来说,轻质小球被弹开说明力能改变物体的运动状态。

(4)[4]当小球被弹开至最高点时,虽然小球的速度为0,但是小球却是受到非平衡力的作用,理由是:小球自身所受重力与绳子对小球的拉力不在同一直线上。答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第1章 代代相传的生命

- 第1节 新生命的诞生

- 第2节 走向成熟

- 第3节 动物的生长时期

- 第4节 植物的一生

- 第5节 植物生殖方式的多样性

- 第6节 细菌和真菌的繁殖

- 第2章 对环境的察觉

- 第1节 感觉世界

- 第2节 声音的产生和传播

- 第3节 耳和听觉

- 第4节 光和颜色

- 第5节 光的反射和折射

- 第6节 透镜和视觉

- 第3章 运动和力

- 第1节 机械运动

- 第2节 力的存在

- 第3节 重力

- 第4节 牛顿第一定律

- 第5节 二力平衡的条件

- 第6节 摩擦力

- 第7节 压强

- 第4章 地球和宇宙

- 第1节 太阳和月球

- 第2节 地球的自转

- 第3节 地球的绕日运动

- 第4节 月相

- 第5节 日食和月食

- 第6节 太阳系

- 第7节 探索宇宙

- 研究性学习课题

- 一 青春期的心理及保健

- 二 噪声污染及其控制

- 三 自行车增大和减少摩擦的措施

- 四 观测当地的星空