2022年湖北省中考历史总复习训练:民族关系发展和社会变化 ( 含答案)

文档属性

| 名称 | 2022年湖北省中考历史总复习训练:民族关系发展和社会变化 ( 含答案) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 440.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-02-10 21:55:52 | ||

图片预览

文档简介

第五讲 民族关系发展和社会变化

1.(2021·东营)“河南封丘县陈桥驿:大宋王朝从这里走来。”与这一文化旅游宣传词有关的历史典故是( )

A.纸上谈兵 B.草木皆兵

C.黄袍加身 D.破釜沉舟

2.(2020·孝感)宋朝的文臣担任中央和地方的要职,甚至主持军务,地位和待遇均高于武将,武将则受到多方面的牵制。当时有谚语曰:“做人莫做军,做铁莫做针。”这反映了当时宋朝( )

A.藩镇割据 B.重文轻武

C.重农抑商 D.尚武轻文

3.据《宋史》记载:帝(宋真宗)遣曹利用如军中议岁币,曰:“百万以下皆可许也。”(寇)准召利用至幄,语曰:“虽有敇,汝所许毋过三十万,过三十万,吾斩汝矣。”与材料相关的是( )

A.澶渊之盟 B.《绍兴和议》

C.靖康之变 D.岳飞抗金

4.下面是七年级教科书某一单元的部分目录,其反映的时代特征是( )

第6课 北宋的政治………………………………………………28 第7课 辽、西夏与北宋的并立…………………………………33 第8课 金与南宋的对峙…………………………………………37

A.两宋历史的短暂

B.少数民族的崛起

C.统一多民族国家的巩固

D.民族政权的并立

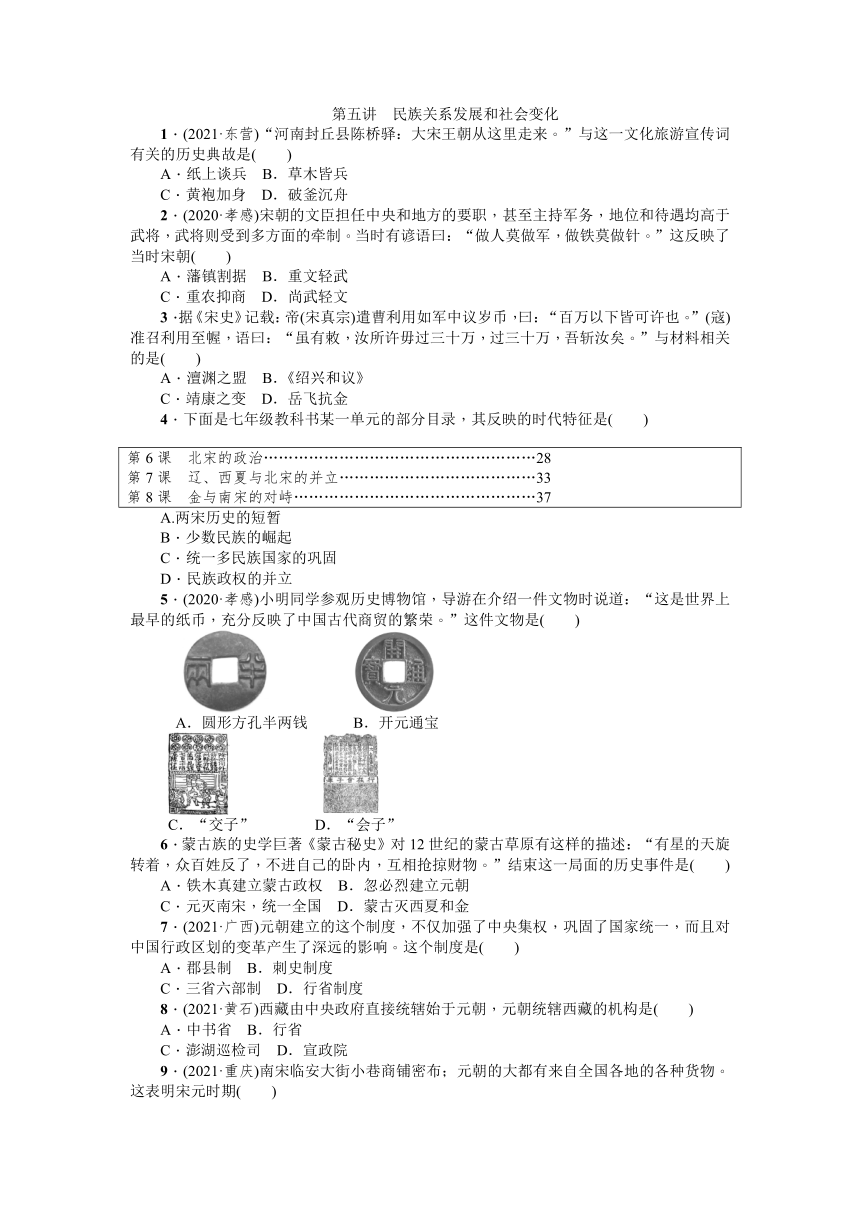

5.(2020·孝感)小明同学参观历史博物馆,导游在介绍一件文物时说道:“这是世界上最早的纸币,充分反映了中国古代商贸的繁荣。”这件文物是( )

A.圆形方孔半两钱 B.开元通宝

C.“交子” D.“会子”

6.蒙古族的史学巨著《蒙古秘史》对12世纪的蒙古草原有这样的描述:“有星的天旋转着,众百姓反了,不进自己的卧内,互相抢掠财物。”结束这一局面的历史事件是( )

A.铁木真建立蒙古政权 B.忽必烈建立元朝

C.元灭南宋,统一全国 D.蒙古灭西夏和金

7.(2021·广西)元朝建立的这个制度,不仅加强了中央集权,巩固了国家统一,而且对中国行政区划的变革产生了深远的影响。这个制度是( )

A.郡县制 B.刺史制度

C.三省六部制 D.行省制度

8.(2021·黄石)西藏由中央政府直接统辖始于元朝,元朝统辖西藏的机构是( )

A.中书省 B.行省

C.澎湖巡检司 D.宣政院

9.(2021·重庆)南宋临安大街小巷商铺密布;元朝的大都有来自全国各地的各种货物。这表明宋元时期( )

A.都市商业较为发达 B.多个民族政权并存

C.北方经济远超南方 D.统治疆域空前辽阔

10.(2021·江西)北宋中后期,在东京的阳春三月,“举目则秋千巧笑”,荡秋千已十分普及,还出现了“水秋千”,把跳水和荡秋千结合起来,相当于现在的“花样跳水”。材料从侧面反映了( )

A.经济重心南移最终完成

B.宋词、元曲广泛流行

C.北宋时期商业贸易繁荣

D.都市生活丰富多彩

11.(2021·永州)宋元时期,随着商品经济的发展和城市生活的繁荣,文学作品的世俗化趋势越来越明显。下列作品中适应了这种趋势的是( )

A.《离骚》 B.《诗经》

C.《窦娥冤》 D.《天工开物》

12.(2019·黄冈)“印刷术则变成新教的工具。”“印刷术的发明不仅改变了只有僧侣才能受高级的教育的状况……印刷术的推广,给市民阶级和王权反对封建制度的斗争带来了好处……推动着欧洲从中世纪的黑暗中走出来。”材料中马克思主要强调了印刷术( )

A.推动了欧洲的社会转型

B.加速了欧洲人文主义的兴起

C.促进了欧洲教育的发展

D.开启了欧洲的思想启蒙运动

13.宋代选官用官,非科举出身者需逐级转官,科举出身者可越级转官。科举高第者,往往不到十年即可升为宰相、副宰相。这种现象( )

A.使权贵退出政治舞台 B.有利于营造读书氛围

C.削弱相权以加强君权 D.进一步提高行政效率

14.(2021·黄石)“榷场,与敌国互市之所也。”这是古代史书中对榷场的描述,北宋与辽、西夏对峙,但相互之间的商业往来一直在进行。榷场的存在( )

A.使民族间长期争战不休

B.使民族间完全消除隔阂

C.促进了民族交流与交融

D.消除了民族间经济差距

15.(2019·黄冈)南宋时,南方人民在长期的生产劳动中开垦出许多梯田、圩田。梯田就是依山势而建,状如梯子;圩田就是把临近江河湖泊的水洼地用堤围起来,堤上有闸门,洪涝时闭闸防淹,干旱时开闸灌溉。南宋时南方梯田、圩田的开垦( )

A.源自于人民的劳动实践

B.依赖于北方农民南迁

C.得益于经济重心的南移

D.取决于南方社会安定

16.(2021·广东)北宋时期,政府在南方征收的米谷布帛和专卖收入,经运河运至京师,每年达四五百万至一千余万石匹贯,构成朝廷财政收入的重要来源。这反映出( )

A.人口南迁带来大量劳动力

B.江南经济地位逐渐提升

C.南北方耕作技术差距很大

D.经济重心南移已经完成

17.(2021·临沂)“自古以来,人终不免一死!倘若能为国尽忠,死后仍可光照千秋,青史留名。”(摘自宋代文天祥的《过零丁洋》白话译文)1278年,文天祥在广东兵败被俘,被关押在船上,次年过零丁洋时作此诗。文天祥作此诗时( )

A.蒙古正和南宋结盟夹击金朝

B.南宋与元朝的对峙局面形成

C.忽必烈即将把都城定于大都

D.元军已经攻占南宋都城临安

18.元朝时,地方官吏的选用主要由中书省和吏部负责,行省几乎没有任官和调度权;在财政方面,行省所收取的财赋,必须执行上供中央和地方留用七三分成的悬殊比例规定;在军事方面,行省不能独立行使军权。由此可见,行省制度的实行( )

A.加强了中央对地方的控制

B.导致了政府机构办事效率低下

C.造成了地方割据局面的出现

D.阻碍了国家的发展和进步

19.(2020·黄冈)中国古代科技发明与革新很难推广和服务于社会,如北宋活字印刷术直至明朝时期仍未推广。而15世纪末,印刷术传入欧洲后,大量印刷人文思想著作和大众文学,促进了文艺复兴和启蒙运动。正如鲁迅所说,外国用火药制造子弹御敌,中国却用它做爆竹敬神。出现这种现象的决定性因素是( )

A.落后保守的思想

B.行业之间的隔绝

C.分散的小农经济

D.封闭的技艺传承

20.阅读下列材料,回答问题。(10分)

材料一 宋太祖曾说,外忧不过边事,皆可预防;奸邪共济为内患,深可惧也。

材料二 天下营兵纵横交互,移换屯驻(定期换防),不使常在一处。

材料三 宋太祖还通过扩大科举考试的录取名额,以满足用文官取代武将当地方官的需要。在他统治的二十多年内,科举考试登第的有近万人。

——摘编自吴泰《中国历史大讲堂:宋朝史话》

(1)材料一中宋太祖说的“内患”主要指什么?结合所学知识,指出宋朝为此采取了哪一国策?(2分)

(2)根据材料二并结合所学知识,指出宋初统治者为什么要“移换屯驻”?宋太祖为加强中央集权,在中央采取了什么措施?(4分)

(3)材料三反映了宋朝注重发展什么事业?结合所学知识,指出科举制度的发展对宋朝社会产生的影响。(4分)

21.阅读下列材料,回答问题。(11分)

材料一 自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一。

——唐太宗

材料二 辽宋西夏时期各民族之间的文化交往,呈现出相互吸收的特点。在辽朝,契丹族上自皇帝、下至臣僚百姓,大都向往汉文化。西夏王室同样重视吸收汉族文化。虽然宋朝自以为是文化大国,但仍然吸收了辽夏的某些文化成分。

——摘编自翁独健《中国民族关系史纲要》

材料三 一般来说,中原王朝和边疆民族关系的发展模式主要有以下几种:第一种是中原政权覆灭,边疆地区少数民族进入中原;第二种是边疆民族的强大导致其与中原王朝势均力敌,形成并立局面;第三种是统一的中原王朝非常强大,各边疆民族以中原民族和地区为中心相互交往,直至融入中原民族。

(1)材料一表明唐太宗实行了怎样的民族政策?因此他得到了少数民族怎样的尊称?(2分)

(2)依据材料二,指出辽宋西夏时期的民族文化交往呈现出怎样的特点。结合所学知识,概述辽与西夏在学习汉族文化方面的表现。(4分)

(3)依据材料三,结合所学知识,说明唐、宋、元时期中原王朝与边疆民族关系的发展分别属于哪一种模式。(3分)

(4)综合以上探究内容,谈谈这对当今民族关系的处理有何借鉴意义。(2分)

22.阅读材料,完成下列要求。(9分)

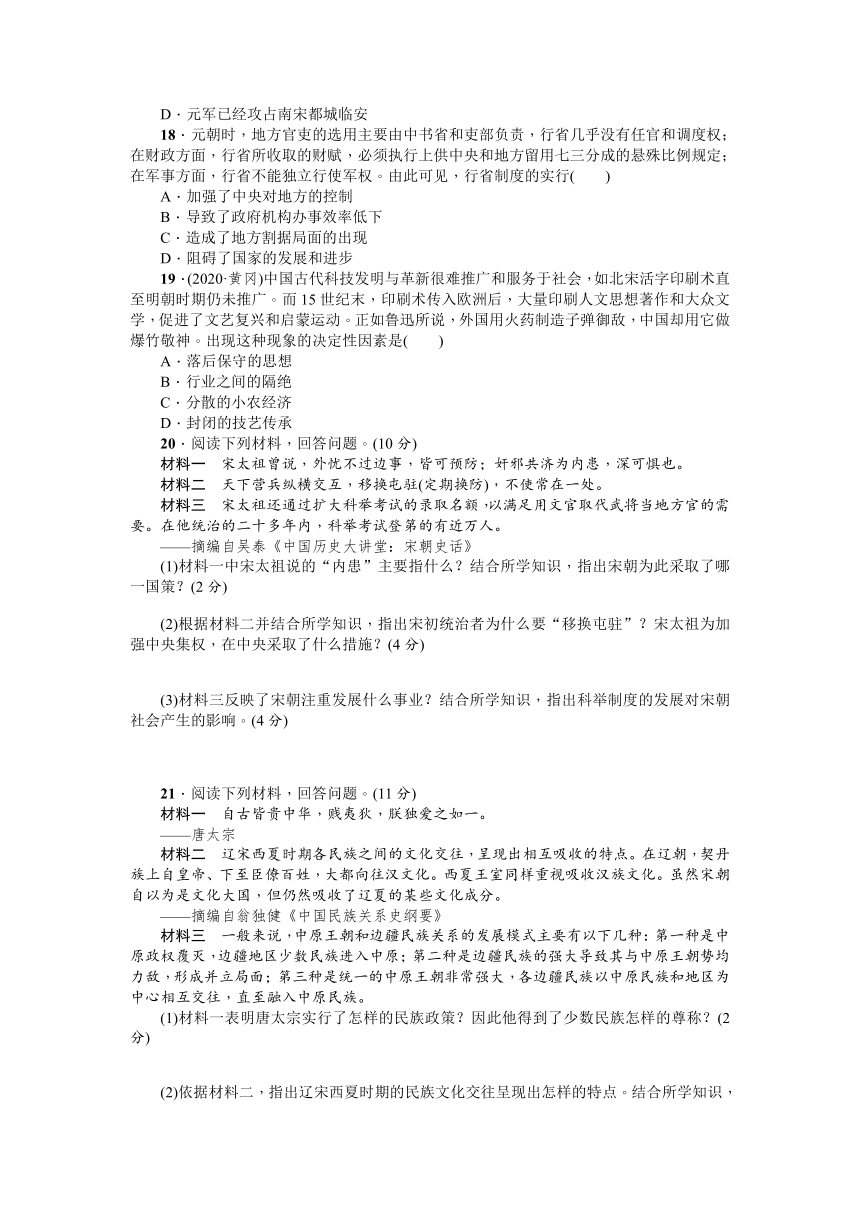

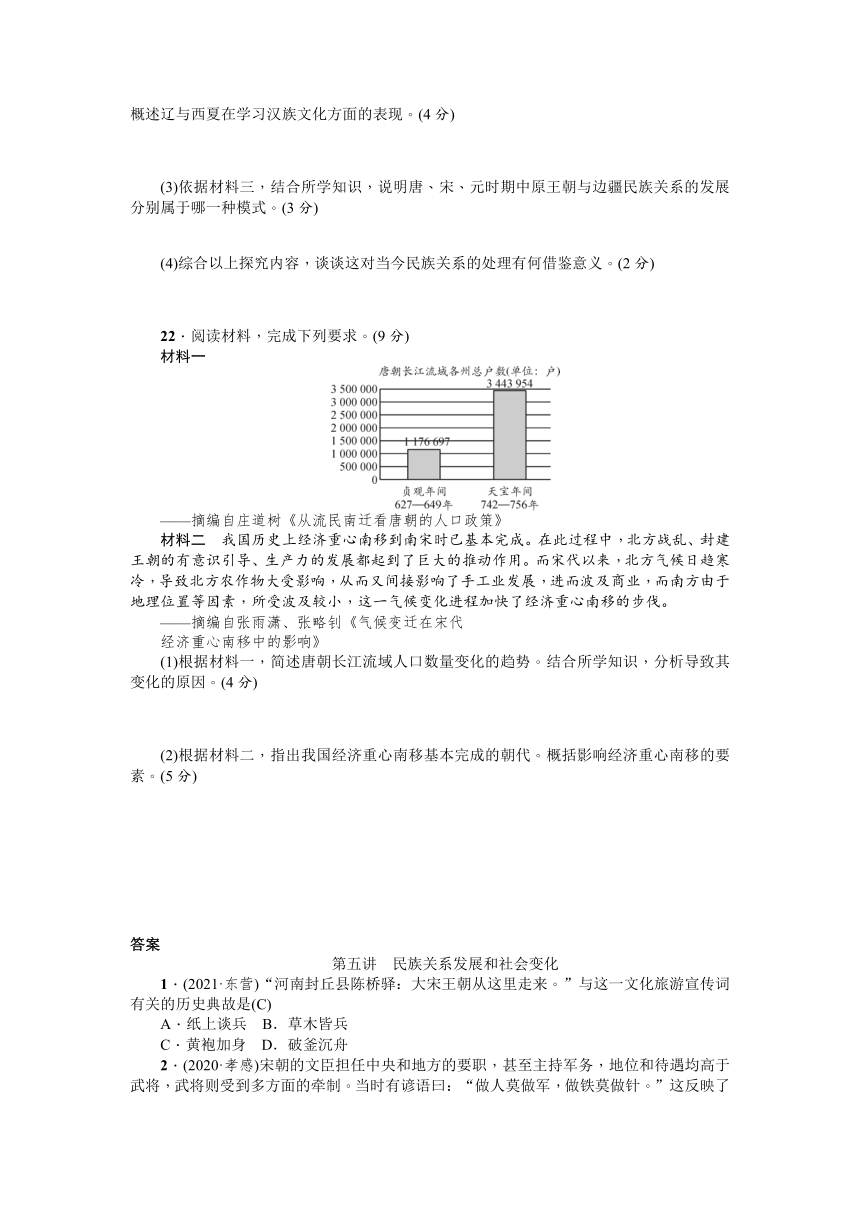

材料一

——摘编自庄道树《从流民南迁看唐朝的人口政策》

材料二 我国历史上经济重心南移到南宋时已基本完成。在此过程中,北方战乱、封建王朝的有意识引导、生产力的发展都起到了巨大的推动作用。而宋代以来,北方气候日趋寒冷,导致北方农作物大受影响,从而又间接影响了手工业发展,进而波及商业,而南方由于地理位置等因素,所受波及较小,这一气候变化进程加快了经济重心南移的步伐。

——摘编自张雨潇、张略钊《气候变迁在宋代

经济重心南移中的影响》

(1)根据材料一,简述唐朝长江流域人口数量变化的趋势。结合所学知识,分析导致其变化的原因。(4分)

(2)根据材料二,指出我国经济重心南移基本完成的朝代。概括影响经济重心南移的要素。(5分)

答案

第五讲 民族关系发展和社会变化

1.(2021·东营)“河南封丘县陈桥驿:大宋王朝从这里走来。”与这一文化旅游宣传词有关的历史典故是(C)

A.纸上谈兵 B.草木皆兵

C.黄袍加身 D.破釜沉舟

2.(2020·孝感)宋朝的文臣担任中央和地方的要职,甚至主持军务,地位和待遇均高于武将,武将则受到多方面的牵制。当时有谚语曰:“做人莫做军,做铁莫做针。”这反映了当时宋朝(B)

A.藩镇割据 B.重文轻武

C.重农抑商 D.尚武轻文

3.据《宋史》记载:帝(宋真宗)遣曹利用如军中议岁币,曰:“百万以下皆可许也。”(寇)准召利用至幄,语曰:“虽有敇,汝所许毋过三十万,过三十万,吾斩汝矣。”与材料相关的是(A)

A.澶渊之盟 B.《绍兴和议》

C.靖康之变 D.岳飞抗金

4.下面是七年级教科书某一单元的部分目录,其反映的时代特征是(D)

第6课 北宋的政治………………………………………………28 第7课 辽、西夏与北宋的并立…………………………………33 第8课 金与南宋的对峙…………………………………………37

A.两宋历史的短暂

B.少数民族的崛起

C.统一多民族国家的巩固

D.民族政权的并立

5.(2020·孝感)小明同学参观历史博物馆,导游在介绍一件文物时说道:“这是世界上最早的纸币,充分反映了中国古代商贸的繁荣。”这件文物是(C)

A.圆形方孔半两钱 B.开元通宝

C.“交子” D.“会子”

6.蒙古族的史学巨著《蒙古秘史》对12世纪的蒙古草原有这样的描述:“有星的天旋转着,众百姓反了,不进自己的卧内,互相抢掠财物。”结束这一局面的历史事件是(A)

A.铁木真建立蒙古政权 B.忽必烈建立元朝

C.元灭南宋,统一全国 D.蒙古灭西夏和金

7.(2021·广西)元朝建立的这个制度,不仅加强了中央集权,巩固了国家统一,而且对中国行政区划的变革产生了深远的影响。这个制度是(D)

A.郡县制 B.刺史制度

C.三省六部制 D.行省制度

8.(2021·黄石)西藏由中央政府直接统辖始于元朝,元朝统辖西藏的机构是(D)

A.中书省 B.行省

C.澎湖巡检司 D.宣政院

9.(2021·重庆)南宋临安大街小巷商铺密布;元朝的大都有来自全国各地的各种货物。这表明宋元时期(A)

A.都市商业较为发达 B.多个民族政权并存

C.北方经济远超南方 D.统治疆域空前辽阔

10.(2021·江西)北宋中后期,在东京的阳春三月,“举目则秋千巧笑”,荡秋千已十分普及,还出现了“水秋千”,把跳水和荡秋千结合起来,相当于现在的“花样跳水”。材料从侧面反映了(D)

A.经济重心南移最终完成

B.宋词、元曲广泛流行

C.北宋时期商业贸易繁荣

D.都市生活丰富多彩

11.(2021·永州)宋元时期,随着商品经济的发展和城市生活的繁荣,文学作品的世俗化趋势越来越明显。下列作品中适应了这种趋势的是(C)

A.《离骚》 B.《诗经》

C.《窦娥冤》 D.《天工开物》

12.(2019·黄冈)“印刷术则变成新教的工具。”“印刷术的发明不仅改变了只有僧侣才能受高级的教育的状况……印刷术的推广,给市民阶级和王权反对封建制度的斗争带来了好处……推动着欧洲从中世纪的黑暗中走出来。”材料中马克思主要强调了印刷术(A)

A.推动了欧洲的社会转型

B.加速了欧洲人文主义的兴起

C.促进了欧洲教育的发展

D.开启了欧洲的思想启蒙运动

13.宋代选官用官,非科举出身者需逐级转官,科举出身者可越级转官。科举高第者,往往不到十年即可升为宰相、副宰相。这种现象(B)

A.使权贵退出政治舞台 B.有利于营造读书氛围

C.削弱相权以加强君权 D.进一步提高行政效率

14.(2021·黄石)“榷场,与敌国互市之所也。”这是古代史书中对榷场的描述,北宋与辽、西夏对峙,但相互之间的商业往来一直在进行。榷场的存在(C)

A.使民族间长期争战不休

B.使民族间完全消除隔阂

C.促进了民族交流与交融

D.消除了民族间经济差距

15.(2019·黄冈)南宋时,南方人民在长期的生产劳动中开垦出许多梯田、圩田。梯田就是依山势而建,状如梯子;圩田就是把临近江河湖泊的水洼地用堤围起来,堤上有闸门,洪涝时闭闸防淹,干旱时开闸灌溉。南宋时南方梯田、圩田的开垦(A)

A.源自于人民的劳动实践

B.依赖于北方农民南迁

C.得益于经济重心的南移

D.取决于南方社会安定

16.(2021·广东)北宋时期,政府在南方征收的米谷布帛和专卖收入,经运河运至京师,每年达四五百万至一千余万石匹贯,构成朝廷财政收入的重要来源。这反映出(B)

A.人口南迁带来大量劳动力

B.江南经济地位逐渐提升

C.南北方耕作技术差距很大

D.经济重心南移已经完成

17.(2021·临沂)“自古以来,人终不免一死!倘若能为国尽忠,死后仍可光照千秋,青史留名。”(摘自宋代文天祥的《过零丁洋》白话译文)1278年,文天祥在广东兵败被俘,被关押在船上,次年过零丁洋时作此诗。文天祥作此诗时(D)

A.蒙古正和南宋结盟夹击金朝

B.南宋与元朝的对峙局面形成

C.忽必烈即将把都城定于大都

D.元军已经攻占南宋都城临安

18.元朝时,地方官吏的选用主要由中书省和吏部负责,行省几乎没有任官和调度权;在财政方面,行省所收取的财赋,必须执行上供中央和地方留用七三分成的悬殊比例规定;在军事方面,行省不能独立行使军权。由此可见,行省制度的实行(A)

A.加强了中央对地方的控制

B.导致了政府机构办事效率低下

C.造成了地方割据局面的出现

D.阻碍了国家的发展和进步

19.(2020·黄冈)中国古代科技发明与革新很难推广和服务于社会,如北宋活字印刷术直至明朝时期仍未推广。而15世纪末,印刷术传入欧洲后,大量印刷人文思想著作和大众文学,促进了文艺复兴和启蒙运动。正如鲁迅所说,外国用火药制造子弹御敌,中国却用它做爆竹敬神。出现这种现象的决定性因素是(C)

A.落后保守的思想

B.行业之间的隔绝

C.分散的小农经济

D.封闭的技艺传承

20.阅读下列材料,回答问题。(10分)

材料一 宋太祖曾说,外忧不过边事,皆可预防;奸邪共济为内患,深可惧也。

材料二 天下营兵纵横交互,移换屯驻(定期换防),不使常在一处。

材料三 宋太祖还通过扩大科举考试的录取名额,以满足用文官取代武将当地方官的需要。在他统治的二十多年内,科举考试登第的有近万人。

——摘编自吴泰《中国历史大讲堂:宋朝史话》

(1)材料一中宋太祖说的“内患”主要指什么?结合所学知识,指出宋朝为此采取了哪一国策?(2分)

答案:“内患”:武将专横跋扈。(1分)国策:重文轻武。(1分)

(2)根据材料二并结合所学知识,指出宋初统治者为什么要“移换屯驻”?宋太祖为加强中央集权,在中央采取了什么措施?(4分)

答案:理由:割断将领与士兵和地方的联系,使兵不识将、将不专兵,控制军队,以此达到在军事上加强中央集权的目的。(2分)措施:采取分化事权的办法,削弱相权。(2分)

(3)材料三反映了宋朝注重发展什么事业?结合所学知识,指出科举制度的发展对宋朝社会产生的影响。(4分)

答案:事业:文教事业。(1分)影响:在全国范围营造了浓厚的读书风气;促进整个社会文化素养的提高;造就了宋朝科技发达、文化昌盛、人才辈出的文治局面。(3分,每点1分)

21.阅读下列材料,回答问题。(11分)

材料一 自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一。

——唐太宗

材料二 辽宋西夏时期各民族之间的文化交往,呈现出相互吸收的特点。在辽朝,契丹族上自皇帝、下至臣僚百姓,大都向往汉文化。西夏王室同样重视吸收汉族文化。虽然宋朝自以为是文化大国,但仍然吸收了辽夏的某些文化成分。

——摘编自翁独健《中国民族关系史纲要》

材料三 一般来说,中原王朝和边疆民族关系的发展模式主要有以下几种:第一种是中原政权覆灭,边疆地区少数民族进入中原;第二种是边疆民族的强大导致其与中原王朝势均力敌,形成并立局面;第三种是统一的中原王朝非常强大,各边疆民族以中原民族和地区为中心相互交往,直至融入中原民族。

(1)材料一表明唐太宗实行了怎样的民族政策?因此他得到了少数民族怎样的尊称?(2分)

答案:政策:开明的民族政策。(1分)尊称:唐太宗被北方和西北地区少数民族尊称为“天可汗”。(1分)

(2)依据材料二,指出辽宋西夏时期的民族文化交往呈现出怎样的特点。结合所学知识,概述辽与西夏在学习汉族文化方面的表现。(4分)

答案:特点:相互吸收。(2分)表现:订立官制,创制文字,发展生产,制定法律。(2分)

(3)依据材料三,结合所学知识,说明唐、宋、元时期中原王朝与边疆民族关系的发展分别属于哪一种模式。(3分)

答案:唐——第三种;宋——第二种;元——第一种。(每点1分,共3分)

(4)综合以上探究内容,谈谈这对当今民族关系的处理有何借鉴意义。(2分)

答案:加强民族间的交流;坚持民族平等、民族团结、各民族共同繁荣的原则;等等。(言之有理即可,2分)

22.阅读材料,完成下列要求。(9分)

材料一

——摘编自庄道树《从流民南迁看唐朝的人口政策》

材料二 我国历史上经济重心南移到南宋时已基本完成。在此过程中,北方战乱、封建王朝的有意识引导、生产力的发展都起到了巨大的推动作用。而宋代以来,北方气候日趋寒冷,导致北方农作物大受影响,从而又间接影响了手工业发展,进而波及商业,而南方由于地理位置等因素,所受波及较小,这一气候变化进程加快了经济重心南移的步伐。

——摘编自张雨潇、张略钊《气候变迁在宋代

经济重心南移中的影响》

(1)根据材料一,简述唐朝长江流域人口数量变化的趋势。结合所学知识,分析导致其变化的原因。(4分)

答案:趋势:长江流域人口快速增长。(2分)原因:国家统一,国力强盛;唐朝社会安定,利于人口繁衍生息;唐政府的政策引导。(2分,答出两点即可)

(2)根据材料二,指出我国经济重心南移基本完成的朝代。概括影响经济重心南移的要素。(5分)

答案:朝代:南宋。(1分)要素:北方战乱导致人口南迁;政府的重视及引导;生产工具的改进和生产力水平的提高;南方优越的自然地理环境。(4分,每点2分,任答两点即可)

1.(2021·东营)“河南封丘县陈桥驿:大宋王朝从这里走来。”与这一文化旅游宣传词有关的历史典故是( )

A.纸上谈兵 B.草木皆兵

C.黄袍加身 D.破釜沉舟

2.(2020·孝感)宋朝的文臣担任中央和地方的要职,甚至主持军务,地位和待遇均高于武将,武将则受到多方面的牵制。当时有谚语曰:“做人莫做军,做铁莫做针。”这反映了当时宋朝( )

A.藩镇割据 B.重文轻武

C.重农抑商 D.尚武轻文

3.据《宋史》记载:帝(宋真宗)遣曹利用如军中议岁币,曰:“百万以下皆可许也。”(寇)准召利用至幄,语曰:“虽有敇,汝所许毋过三十万,过三十万,吾斩汝矣。”与材料相关的是( )

A.澶渊之盟 B.《绍兴和议》

C.靖康之变 D.岳飞抗金

4.下面是七年级教科书某一单元的部分目录,其反映的时代特征是( )

第6课 北宋的政治………………………………………………28 第7课 辽、西夏与北宋的并立…………………………………33 第8课 金与南宋的对峙…………………………………………37

A.两宋历史的短暂

B.少数民族的崛起

C.统一多民族国家的巩固

D.民族政权的并立

5.(2020·孝感)小明同学参观历史博物馆,导游在介绍一件文物时说道:“这是世界上最早的纸币,充分反映了中国古代商贸的繁荣。”这件文物是( )

A.圆形方孔半两钱 B.开元通宝

C.“交子” D.“会子”

6.蒙古族的史学巨著《蒙古秘史》对12世纪的蒙古草原有这样的描述:“有星的天旋转着,众百姓反了,不进自己的卧内,互相抢掠财物。”结束这一局面的历史事件是( )

A.铁木真建立蒙古政权 B.忽必烈建立元朝

C.元灭南宋,统一全国 D.蒙古灭西夏和金

7.(2021·广西)元朝建立的这个制度,不仅加强了中央集权,巩固了国家统一,而且对中国行政区划的变革产生了深远的影响。这个制度是( )

A.郡县制 B.刺史制度

C.三省六部制 D.行省制度

8.(2021·黄石)西藏由中央政府直接统辖始于元朝,元朝统辖西藏的机构是( )

A.中书省 B.行省

C.澎湖巡检司 D.宣政院

9.(2021·重庆)南宋临安大街小巷商铺密布;元朝的大都有来自全国各地的各种货物。这表明宋元时期( )

A.都市商业较为发达 B.多个民族政权并存

C.北方经济远超南方 D.统治疆域空前辽阔

10.(2021·江西)北宋中后期,在东京的阳春三月,“举目则秋千巧笑”,荡秋千已十分普及,还出现了“水秋千”,把跳水和荡秋千结合起来,相当于现在的“花样跳水”。材料从侧面反映了( )

A.经济重心南移最终完成

B.宋词、元曲广泛流行

C.北宋时期商业贸易繁荣

D.都市生活丰富多彩

11.(2021·永州)宋元时期,随着商品经济的发展和城市生活的繁荣,文学作品的世俗化趋势越来越明显。下列作品中适应了这种趋势的是( )

A.《离骚》 B.《诗经》

C.《窦娥冤》 D.《天工开物》

12.(2019·黄冈)“印刷术则变成新教的工具。”“印刷术的发明不仅改变了只有僧侣才能受高级的教育的状况……印刷术的推广,给市民阶级和王权反对封建制度的斗争带来了好处……推动着欧洲从中世纪的黑暗中走出来。”材料中马克思主要强调了印刷术( )

A.推动了欧洲的社会转型

B.加速了欧洲人文主义的兴起

C.促进了欧洲教育的发展

D.开启了欧洲的思想启蒙运动

13.宋代选官用官,非科举出身者需逐级转官,科举出身者可越级转官。科举高第者,往往不到十年即可升为宰相、副宰相。这种现象( )

A.使权贵退出政治舞台 B.有利于营造读书氛围

C.削弱相权以加强君权 D.进一步提高行政效率

14.(2021·黄石)“榷场,与敌国互市之所也。”这是古代史书中对榷场的描述,北宋与辽、西夏对峙,但相互之间的商业往来一直在进行。榷场的存在( )

A.使民族间长期争战不休

B.使民族间完全消除隔阂

C.促进了民族交流与交融

D.消除了民族间经济差距

15.(2019·黄冈)南宋时,南方人民在长期的生产劳动中开垦出许多梯田、圩田。梯田就是依山势而建,状如梯子;圩田就是把临近江河湖泊的水洼地用堤围起来,堤上有闸门,洪涝时闭闸防淹,干旱时开闸灌溉。南宋时南方梯田、圩田的开垦( )

A.源自于人民的劳动实践

B.依赖于北方农民南迁

C.得益于经济重心的南移

D.取决于南方社会安定

16.(2021·广东)北宋时期,政府在南方征收的米谷布帛和专卖收入,经运河运至京师,每年达四五百万至一千余万石匹贯,构成朝廷财政收入的重要来源。这反映出( )

A.人口南迁带来大量劳动力

B.江南经济地位逐渐提升

C.南北方耕作技术差距很大

D.经济重心南移已经完成

17.(2021·临沂)“自古以来,人终不免一死!倘若能为国尽忠,死后仍可光照千秋,青史留名。”(摘自宋代文天祥的《过零丁洋》白话译文)1278年,文天祥在广东兵败被俘,被关押在船上,次年过零丁洋时作此诗。文天祥作此诗时( )

A.蒙古正和南宋结盟夹击金朝

B.南宋与元朝的对峙局面形成

C.忽必烈即将把都城定于大都

D.元军已经攻占南宋都城临安

18.元朝时,地方官吏的选用主要由中书省和吏部负责,行省几乎没有任官和调度权;在财政方面,行省所收取的财赋,必须执行上供中央和地方留用七三分成的悬殊比例规定;在军事方面,行省不能独立行使军权。由此可见,行省制度的实行( )

A.加强了中央对地方的控制

B.导致了政府机构办事效率低下

C.造成了地方割据局面的出现

D.阻碍了国家的发展和进步

19.(2020·黄冈)中国古代科技发明与革新很难推广和服务于社会,如北宋活字印刷术直至明朝时期仍未推广。而15世纪末,印刷术传入欧洲后,大量印刷人文思想著作和大众文学,促进了文艺复兴和启蒙运动。正如鲁迅所说,外国用火药制造子弹御敌,中国却用它做爆竹敬神。出现这种现象的决定性因素是( )

A.落后保守的思想

B.行业之间的隔绝

C.分散的小农经济

D.封闭的技艺传承

20.阅读下列材料,回答问题。(10分)

材料一 宋太祖曾说,外忧不过边事,皆可预防;奸邪共济为内患,深可惧也。

材料二 天下营兵纵横交互,移换屯驻(定期换防),不使常在一处。

材料三 宋太祖还通过扩大科举考试的录取名额,以满足用文官取代武将当地方官的需要。在他统治的二十多年内,科举考试登第的有近万人。

——摘编自吴泰《中国历史大讲堂:宋朝史话》

(1)材料一中宋太祖说的“内患”主要指什么?结合所学知识,指出宋朝为此采取了哪一国策?(2分)

(2)根据材料二并结合所学知识,指出宋初统治者为什么要“移换屯驻”?宋太祖为加强中央集权,在中央采取了什么措施?(4分)

(3)材料三反映了宋朝注重发展什么事业?结合所学知识,指出科举制度的发展对宋朝社会产生的影响。(4分)

21.阅读下列材料,回答问题。(11分)

材料一 自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一。

——唐太宗

材料二 辽宋西夏时期各民族之间的文化交往,呈现出相互吸收的特点。在辽朝,契丹族上自皇帝、下至臣僚百姓,大都向往汉文化。西夏王室同样重视吸收汉族文化。虽然宋朝自以为是文化大国,但仍然吸收了辽夏的某些文化成分。

——摘编自翁独健《中国民族关系史纲要》

材料三 一般来说,中原王朝和边疆民族关系的发展模式主要有以下几种:第一种是中原政权覆灭,边疆地区少数民族进入中原;第二种是边疆民族的强大导致其与中原王朝势均力敌,形成并立局面;第三种是统一的中原王朝非常强大,各边疆民族以中原民族和地区为中心相互交往,直至融入中原民族。

(1)材料一表明唐太宗实行了怎样的民族政策?因此他得到了少数民族怎样的尊称?(2分)

(2)依据材料二,指出辽宋西夏时期的民族文化交往呈现出怎样的特点。结合所学知识,概述辽与西夏在学习汉族文化方面的表现。(4分)

(3)依据材料三,结合所学知识,说明唐、宋、元时期中原王朝与边疆民族关系的发展分别属于哪一种模式。(3分)

(4)综合以上探究内容,谈谈这对当今民族关系的处理有何借鉴意义。(2分)

22.阅读材料,完成下列要求。(9分)

材料一

——摘编自庄道树《从流民南迁看唐朝的人口政策》

材料二 我国历史上经济重心南移到南宋时已基本完成。在此过程中,北方战乱、封建王朝的有意识引导、生产力的发展都起到了巨大的推动作用。而宋代以来,北方气候日趋寒冷,导致北方农作物大受影响,从而又间接影响了手工业发展,进而波及商业,而南方由于地理位置等因素,所受波及较小,这一气候变化进程加快了经济重心南移的步伐。

——摘编自张雨潇、张略钊《气候变迁在宋代

经济重心南移中的影响》

(1)根据材料一,简述唐朝长江流域人口数量变化的趋势。结合所学知识,分析导致其变化的原因。(4分)

(2)根据材料二,指出我国经济重心南移基本完成的朝代。概括影响经济重心南移的要素。(5分)

答案

第五讲 民族关系发展和社会变化

1.(2021·东营)“河南封丘县陈桥驿:大宋王朝从这里走来。”与这一文化旅游宣传词有关的历史典故是(C)

A.纸上谈兵 B.草木皆兵

C.黄袍加身 D.破釜沉舟

2.(2020·孝感)宋朝的文臣担任中央和地方的要职,甚至主持军务,地位和待遇均高于武将,武将则受到多方面的牵制。当时有谚语曰:“做人莫做军,做铁莫做针。”这反映了当时宋朝(B)

A.藩镇割据 B.重文轻武

C.重农抑商 D.尚武轻文

3.据《宋史》记载:帝(宋真宗)遣曹利用如军中议岁币,曰:“百万以下皆可许也。”(寇)准召利用至幄,语曰:“虽有敇,汝所许毋过三十万,过三十万,吾斩汝矣。”与材料相关的是(A)

A.澶渊之盟 B.《绍兴和议》

C.靖康之变 D.岳飞抗金

4.下面是七年级教科书某一单元的部分目录,其反映的时代特征是(D)

第6课 北宋的政治………………………………………………28 第7课 辽、西夏与北宋的并立…………………………………33 第8课 金与南宋的对峙…………………………………………37

A.两宋历史的短暂

B.少数民族的崛起

C.统一多民族国家的巩固

D.民族政权的并立

5.(2020·孝感)小明同学参观历史博物馆,导游在介绍一件文物时说道:“这是世界上最早的纸币,充分反映了中国古代商贸的繁荣。”这件文物是(C)

A.圆形方孔半两钱 B.开元通宝

C.“交子” D.“会子”

6.蒙古族的史学巨著《蒙古秘史》对12世纪的蒙古草原有这样的描述:“有星的天旋转着,众百姓反了,不进自己的卧内,互相抢掠财物。”结束这一局面的历史事件是(A)

A.铁木真建立蒙古政权 B.忽必烈建立元朝

C.元灭南宋,统一全国 D.蒙古灭西夏和金

7.(2021·广西)元朝建立的这个制度,不仅加强了中央集权,巩固了国家统一,而且对中国行政区划的变革产生了深远的影响。这个制度是(D)

A.郡县制 B.刺史制度

C.三省六部制 D.行省制度

8.(2021·黄石)西藏由中央政府直接统辖始于元朝,元朝统辖西藏的机构是(D)

A.中书省 B.行省

C.澎湖巡检司 D.宣政院

9.(2021·重庆)南宋临安大街小巷商铺密布;元朝的大都有来自全国各地的各种货物。这表明宋元时期(A)

A.都市商业较为发达 B.多个民族政权并存

C.北方经济远超南方 D.统治疆域空前辽阔

10.(2021·江西)北宋中后期,在东京的阳春三月,“举目则秋千巧笑”,荡秋千已十分普及,还出现了“水秋千”,把跳水和荡秋千结合起来,相当于现在的“花样跳水”。材料从侧面反映了(D)

A.经济重心南移最终完成

B.宋词、元曲广泛流行

C.北宋时期商业贸易繁荣

D.都市生活丰富多彩

11.(2021·永州)宋元时期,随着商品经济的发展和城市生活的繁荣,文学作品的世俗化趋势越来越明显。下列作品中适应了这种趋势的是(C)

A.《离骚》 B.《诗经》

C.《窦娥冤》 D.《天工开物》

12.(2019·黄冈)“印刷术则变成新教的工具。”“印刷术的发明不仅改变了只有僧侣才能受高级的教育的状况……印刷术的推广,给市民阶级和王权反对封建制度的斗争带来了好处……推动着欧洲从中世纪的黑暗中走出来。”材料中马克思主要强调了印刷术(A)

A.推动了欧洲的社会转型

B.加速了欧洲人文主义的兴起

C.促进了欧洲教育的发展

D.开启了欧洲的思想启蒙运动

13.宋代选官用官,非科举出身者需逐级转官,科举出身者可越级转官。科举高第者,往往不到十年即可升为宰相、副宰相。这种现象(B)

A.使权贵退出政治舞台 B.有利于营造读书氛围

C.削弱相权以加强君权 D.进一步提高行政效率

14.(2021·黄石)“榷场,与敌国互市之所也。”这是古代史书中对榷场的描述,北宋与辽、西夏对峙,但相互之间的商业往来一直在进行。榷场的存在(C)

A.使民族间长期争战不休

B.使民族间完全消除隔阂

C.促进了民族交流与交融

D.消除了民族间经济差距

15.(2019·黄冈)南宋时,南方人民在长期的生产劳动中开垦出许多梯田、圩田。梯田就是依山势而建,状如梯子;圩田就是把临近江河湖泊的水洼地用堤围起来,堤上有闸门,洪涝时闭闸防淹,干旱时开闸灌溉。南宋时南方梯田、圩田的开垦(A)

A.源自于人民的劳动实践

B.依赖于北方农民南迁

C.得益于经济重心的南移

D.取决于南方社会安定

16.(2021·广东)北宋时期,政府在南方征收的米谷布帛和专卖收入,经运河运至京师,每年达四五百万至一千余万石匹贯,构成朝廷财政收入的重要来源。这反映出(B)

A.人口南迁带来大量劳动力

B.江南经济地位逐渐提升

C.南北方耕作技术差距很大

D.经济重心南移已经完成

17.(2021·临沂)“自古以来,人终不免一死!倘若能为国尽忠,死后仍可光照千秋,青史留名。”(摘自宋代文天祥的《过零丁洋》白话译文)1278年,文天祥在广东兵败被俘,被关押在船上,次年过零丁洋时作此诗。文天祥作此诗时(D)

A.蒙古正和南宋结盟夹击金朝

B.南宋与元朝的对峙局面形成

C.忽必烈即将把都城定于大都

D.元军已经攻占南宋都城临安

18.元朝时,地方官吏的选用主要由中书省和吏部负责,行省几乎没有任官和调度权;在财政方面,行省所收取的财赋,必须执行上供中央和地方留用七三分成的悬殊比例规定;在军事方面,行省不能独立行使军权。由此可见,行省制度的实行(A)

A.加强了中央对地方的控制

B.导致了政府机构办事效率低下

C.造成了地方割据局面的出现

D.阻碍了国家的发展和进步

19.(2020·黄冈)中国古代科技发明与革新很难推广和服务于社会,如北宋活字印刷术直至明朝时期仍未推广。而15世纪末,印刷术传入欧洲后,大量印刷人文思想著作和大众文学,促进了文艺复兴和启蒙运动。正如鲁迅所说,外国用火药制造子弹御敌,中国却用它做爆竹敬神。出现这种现象的决定性因素是(C)

A.落后保守的思想

B.行业之间的隔绝

C.分散的小农经济

D.封闭的技艺传承

20.阅读下列材料,回答问题。(10分)

材料一 宋太祖曾说,外忧不过边事,皆可预防;奸邪共济为内患,深可惧也。

材料二 天下营兵纵横交互,移换屯驻(定期换防),不使常在一处。

材料三 宋太祖还通过扩大科举考试的录取名额,以满足用文官取代武将当地方官的需要。在他统治的二十多年内,科举考试登第的有近万人。

——摘编自吴泰《中国历史大讲堂:宋朝史话》

(1)材料一中宋太祖说的“内患”主要指什么?结合所学知识,指出宋朝为此采取了哪一国策?(2分)

答案:“内患”:武将专横跋扈。(1分)国策:重文轻武。(1分)

(2)根据材料二并结合所学知识,指出宋初统治者为什么要“移换屯驻”?宋太祖为加强中央集权,在中央采取了什么措施?(4分)

答案:理由:割断将领与士兵和地方的联系,使兵不识将、将不专兵,控制军队,以此达到在军事上加强中央集权的目的。(2分)措施:采取分化事权的办法,削弱相权。(2分)

(3)材料三反映了宋朝注重发展什么事业?结合所学知识,指出科举制度的发展对宋朝社会产生的影响。(4分)

答案:事业:文教事业。(1分)影响:在全国范围营造了浓厚的读书风气;促进整个社会文化素养的提高;造就了宋朝科技发达、文化昌盛、人才辈出的文治局面。(3分,每点1分)

21.阅读下列材料,回答问题。(11分)

材料一 自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一。

——唐太宗

材料二 辽宋西夏时期各民族之间的文化交往,呈现出相互吸收的特点。在辽朝,契丹族上自皇帝、下至臣僚百姓,大都向往汉文化。西夏王室同样重视吸收汉族文化。虽然宋朝自以为是文化大国,但仍然吸收了辽夏的某些文化成分。

——摘编自翁独健《中国民族关系史纲要》

材料三 一般来说,中原王朝和边疆民族关系的发展模式主要有以下几种:第一种是中原政权覆灭,边疆地区少数民族进入中原;第二种是边疆民族的强大导致其与中原王朝势均力敌,形成并立局面;第三种是统一的中原王朝非常强大,各边疆民族以中原民族和地区为中心相互交往,直至融入中原民族。

(1)材料一表明唐太宗实行了怎样的民族政策?因此他得到了少数民族怎样的尊称?(2分)

答案:政策:开明的民族政策。(1分)尊称:唐太宗被北方和西北地区少数民族尊称为“天可汗”。(1分)

(2)依据材料二,指出辽宋西夏时期的民族文化交往呈现出怎样的特点。结合所学知识,概述辽与西夏在学习汉族文化方面的表现。(4分)

答案:特点:相互吸收。(2分)表现:订立官制,创制文字,发展生产,制定法律。(2分)

(3)依据材料三,结合所学知识,说明唐、宋、元时期中原王朝与边疆民族关系的发展分别属于哪一种模式。(3分)

答案:唐——第三种;宋——第二种;元——第一种。(每点1分,共3分)

(4)综合以上探究内容,谈谈这对当今民族关系的处理有何借鉴意义。(2分)

答案:加强民族间的交流;坚持民族平等、民族团结、各民族共同繁荣的原则;等等。(言之有理即可,2分)

22.阅读材料,完成下列要求。(9分)

材料一

——摘编自庄道树《从流民南迁看唐朝的人口政策》

材料二 我国历史上经济重心南移到南宋时已基本完成。在此过程中,北方战乱、封建王朝的有意识引导、生产力的发展都起到了巨大的推动作用。而宋代以来,北方气候日趋寒冷,导致北方农作物大受影响,从而又间接影响了手工业发展,进而波及商业,而南方由于地理位置等因素,所受波及较小,这一气候变化进程加快了经济重心南移的步伐。

——摘编自张雨潇、张略钊《气候变迁在宋代

经济重心南移中的影响》

(1)根据材料一,简述唐朝长江流域人口数量变化的趋势。结合所学知识,分析导致其变化的原因。(4分)

答案:趋势:长江流域人口快速增长。(2分)原因:国家统一,国力强盛;唐朝社会安定,利于人口繁衍生息;唐政府的政策引导。(2分,答出两点即可)

(2)根据材料二,指出我国经济重心南移基本完成的朝代。概括影响经济重心南移的要素。(5分)

答案:朝代:南宋。(1分)要素:北方战乱导致人口南迁;政府的重视及引导;生产工具的改进和生产力水平的提高;南方优越的自然地理环境。(4分,每点2分,任答两点即可)

同课章节目录