人教版小学二年级下册数学《平均分》教案及教学建议

文档属性

| 名称 | 人教版小学二年级下册数学《平均分》教案及教学建议 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 1.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2022-02-10 15:22:29 | ||

图片预览

文档简介

平均分(第7~12页)

编写意图

本单元的主题图展现了学生在一起分东西的情境,突出了本单元的教学是以学生动手操作活动为基础的。

(1)情境具有普适性。

教材提供了学生将要去参观科技园的情境。这样的情境可以不受季节限制,避免因情境给教师带来教学时间方面的困扰,满足了教师实际教学的需求。

(2)展现了平均分的过程。

为突出本单元教学的重点,同时为了与乘法学习时的主题图相区别,主题图中增加了对学生平均分东西过程的展现。画面呈现的所要分的物品包括几种不同的情况,其中两幅图(糖、橘子)分别展现了平均分好后的情况和还没有分的情况,突出了平均分的含义;另外两幅图则分别展现了平均分的两种不同的操作过程,有平均分成6份的,有1份1份分的,为后面的学习作好铺垫。

教学建议

(1)创设情境,激发学生分物的需求。

在创设参观科技园的情境后可用课件或挂图呈现同学们一起购买来的食品,有糖果、橘子、果冻、火腿肠等,将这些食品堆放在一起。接着教师提出问题:“买来的这些食品怎么处理?”“你遇到过分东西的情况吗?”通过讨论交流使学生认识到,分东西是日常生活中常见的现象,从而体会所学内容的价值,激发学生学习的需求。

(2)从整体到局部,指导学生有序观察。

出示主题图后可先引导学生整体观察,看一看、说一说“同学们买来了哪些食品?图中的学生在做什么?”接着让学生分别观察分东西的四组同学,围绕“他们分完了吗?”“他们分东西时有什么特点?”进行讨论,初步体会平均分的含义。

(3)动手尝试,积累经验。

让学生说说还有什么没有分,并用学具试着分一分。对学生的分法教师不予评价,学生可以自由分物,主要是积累分东西的经验。

编写意图

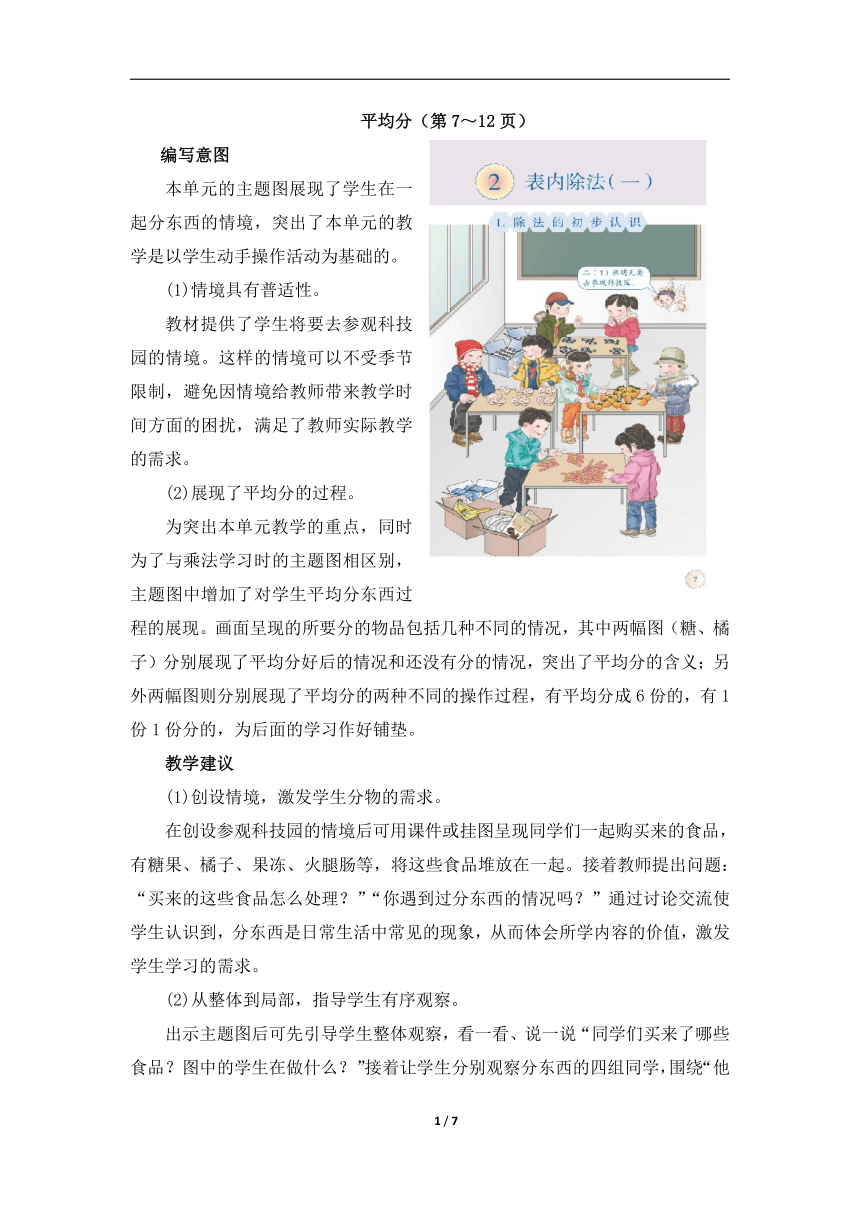

(1)在对比中突出平均分的含义。

教材设计了让学生分少量物品的活动,并用直观图将分一分的各种情况呈现出来,通过对比清楚地体现平均分的含义。并通过“做一做”第1题对平均分的含义进行巩固。

(2)注重平均分结果的表达。

对平均分结果的表达就是后面要学习的除法算式的含义,教材通过“做一做”第2题的填空练习,完整呈现了表达平均分结果的文字,让学生学会用数学语言对平均分的结果进行表达,为后面除法含义的教学作好铺垫。

(3)渗透除法与乘法的关系。

“做一做”第2题中的枫叶都是分好的,并安排了让学生算一共有多少片枫叶的内容,学生可以一片一片地数,也可以用加法或乘法计算,对乘法与除法的关系作了很好的渗透。

教学建议

(1)激活经验,促使多样化分法的生成。

教师可借助点子图和数的组成,让学生回忆6可以分成几和几,体会6分成两份有多种不同的分法。然后再让学生动手将6块糖分成3份,促使学生生成多样化的分法,避免只出现平均分一种情况。

(2)加强比较,突出平均分的含义。

之后教师可呈现教材上3种分法的直观图,让学生先观察他们是怎样分的,再数一数每堆各有几块,在直观图下写出相应的数;然后想一想哪种分法更“公平”,并说一说这种 “公平”的分法有什么特点。通过从“形”到 “数”等多方面比较,突出平均分的含义。

(3)注重指导学生用语言表述平均分。

在完成“做一做”第2题的基础上,教师可指导学生根据枫叶图,把平均分的结果完整地说一说,并通过动作与语言的结合,进一步理解“平均分”“每份”“几份”等概念,为除法概念的建立奠定基础。

编写意图

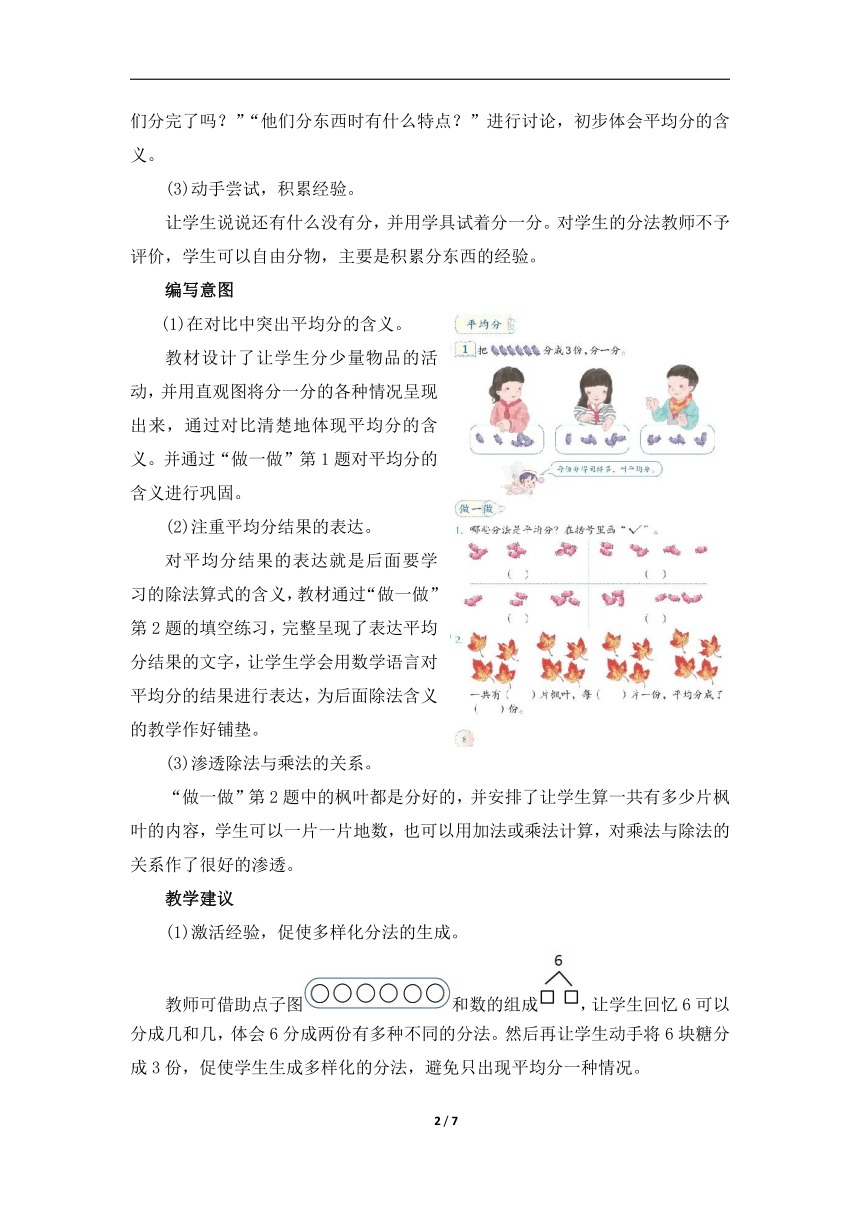

例2呈现了在现实生活中两种平均分物的情况之一:等分(分配)。

(1)重视平均分的过程与方法。

本节重点教学平均分的方法。例题在情境图中呈现了两个学生不同的平均分操作方法:一个是1个1个地分;另一个是先每份放2个,再每份放1个。通过教材中的提示“还可以怎样分?”体现出对其他分法的尊重,只要合理,都是可以的。

(2)突出平均分的结果。

教材在情境图的下面呈现了平均分完的橘子的实物图,并对于平均分的结果进行了文字的呈现。很自然地突出了平均分的含义,为后面除法含义的教学作了很好的铺垫。

(3)“做一做”对平均分的方法进行巩固。重在通过连线的方法展现平均分的过程,并与后面所要学习的包含情况所采用的圈一圈的方式进行区分。练习后,同样设有语言表述的环节,体现了对语言表述能力培养的连续性。

教学建议

(1)借助直观模型,体会“几份”的含义。

教材提供的情境比较简单,直接提出了 “把18个橘子平均分成6份”的操作活动。在分之前,“6份”是看不见的抽象概念。教师在组织学生思考“怎样表示要平均分成6份”的基础上,引导学生用6个盘子、6个圈等进行表示,体会“6份”的含义及在平均分活动中的价值,为除法概念的建立作准备。

(2)关注平均分的过程,让学生体会平均分过程与方法的多样化。

学生有乘法口诀的基础,在分18个橘子时往往更关注分的结果,对平均分的方法不感兴趣。教师可提出具有挑战性的问题:你会将一堆圆片平均分成6份吗?并组织学生再次操作,突出平均分的过程,体会平均分的方法的多样化。

(3)重视对平均分过程和结果的整体认识。

在分的过程中教师应追问:“这样分能保证每份同样多吗?”并结合平均分后的直观图与语言表述,再次强调平均分的含义。

编写意图

(1)例3呈现了在现实生活中两种平均分物的另一种情况——包含(连续的减法)。例题直接给出按2个一份分8个果冻的问题,并呈现了操作分物的情境,重在让学生体会这种情况的平均分的特点。

(2)重视平均分的过程与方法,突出平均分的结果。

教材通过有联系的两幅情境图,直观地展现了分的过程和分的方法:每2个一份,一份一份地分。同时又突出了分的结果:右边的图是分完后的直观图,并在下面设有文字表述。通过图、文字两方面的表征,突出平均分的含义,强调操作与语言表达的统一。

(3)“做一做”的编排体现了从动作表征到语言表征、从图形表征到语言表征两个不同层次的要求。通过操作小棒以及圈一圈的方式,让学生体会平均分的这种情况与前面第一种情况的不同,但不管是哪一种,其本质都是平均分。第2题中要分的总数相同,每份数不同,求所分的份数,这样的题组设计,便于学生体会总数、每份数、份数之间的数量关系,为后续教学作好铺垫。

教学建议

(1)在操作中体验和感悟。

可设计两个层次的操作活动:一是将8个果冻,每2个一份分;二是将一堆圆片,每2个一份分。让学生边分边说,反复强调“每2个一份”。一方面体会到这种分法与前面所学分法的不同,另一方面体会到不管分的结果是几份,每份一定是同样多的,突出平均分的含义。

(2)重视动作或图形表征到语言表征的转化。

在分一分、摆一摆、圈一圈等活动的基础上,应及时引导学生填一填、说一说,强化学生对平均分过程和结果的语言表述,为除法含义的学习奠定基础。

(3)比较平均分两种情况的异同。

通过比较两种不同情况的平均分活动,使学生体会到平均分的方法虽然是不同的,用图表示分的过程也不同(一个是连一连,一个是圈一圈),但从结果看其本质却是相同的,都是平均分。

编写意图

(1)练习二安排了9道练习题,提供了丰富、有趣的素材,呈现了大量的让学生直观操作的内容,主要意图是巩固平均分的概念和平均分的方法,初步渗透除法与乘法之间的关系。其中第l~4题是对平均分中等分(分配)情况进行巩固。

(2)第1题让学生根据文字表述对图示进行判断,旨在巩固学生对平均分概念的理解及平均分活动中各个数量与图形的对应情况,为后面学习除法概念以及在解决问题中分析数量关系作准备。

(3)第2、3题要完成语言表征和动作表征之间的转化,学生可以通过连线的方式直接在图上进行平均分,再完成语言表述。从而通过动作和语言的结合,加深学生对平均分概念和平均分方法的理解。

(4)第4题中平均分物品的总数较大,学生通过一次次分获得最后的结果,强化了平均分的方法。并通过两个问题中数据的关联,为后面学习用一句乘法口诀计算两道除法算式奠定基础。

教学建议

(1)加强语言表征到图形表征转化的练习,为运用画图策略解决问题作准备。

通过画图分析数量关系是解决问题的重要策略。教师除利用第2、4题让学生用连线的方法进行图示外,还可设计如下活动:“把12个苹果平均分成4份,每份( )个。你能把这件事用一幅图表示出来吗?”之后让学生进行交流比较,把握所画图的共同结构特征,逐步体会可以用示意图进行表示,如用12个圆点表示苹果,用4个圆圈表示4份,用箭头表示平均分等。最后让学生讲讲这幅图还能表示什么,体会示意图是一类问题的模型。

(2)调研学生困难,加强问题指导。

教师利用教材提供的或自己设计的习题,了解学生对平均分概念的理解,以及在动作表征、图形表征和语言表征三种表征方式中,从哪种表征到哪种表征的转化最容易,哪种转化最困难,针对学生的困难进行指导和训练。多种表征方式之间的转化越顺畅,学生对概念的理解越深刻。

编写意图

(1)第5题和第6题是对平均分中包含情况的练习,教材设计了语言表征与图形表征相互转化的练习,让学生通过圈一圈的活动,体会这种分法与等分情况的不同。

(2)第7题将平均分的两种情况对比编排。通过摆的过程的对比,突出平均分方法的不同;利用所摆图形的相同,突出两种分法的本质是相同的。题目中的数据选取独具匠心,3个木块摆成长方体的形式是唯一的。对于第(2)题的条件,学生需要明确:摆5个一样的长方体,每个长方体所用的木块数同样多,即把这些木块平均分成5份。

(3)第8题的题意是:一个脸谱是一个风筝画片,6个脸谱串起来可以做一个风筝。题目中给出的风筝画片以每串4个、有6串的形式呈现,第一问学生可以用乘法计算画片总数,渗透了与乘法的关系。第二问学生可以直接在图上分一分。

(4)第9题对平均分的意义做了整合。让学生直接对18个圆片进行平均分,具体采用哪种方式都可以。通过交流各自的分法,让学生体会各种分法的结果都是平均分。

教学建议

(1)以“圈一圈”巩固平均分的概念。

结合第5题和第6题的练习,可让学生说一说“‘圈’表示什么意思?”“每个圈里的数量有什么特点?”“这样的分法是平均分吗?”为除法概念的建立作准备。

(2)借助几何直观深化平均分的概念。

利用第7题数据的特殊性,在完成习题后应组织学生回顾与反思,可围绕“说一说自己拼长方体的过程。”“这两种分法有什么相同的特点?”“根据平均分好的图,你能想到一个乘法算式吗?”等问题进行交流。

(3)重视开放性活动后的交流与反思。

第9题可为学生提供18个圆片,鼓励学生用不同的方法分一分。在交流各自分法的过程中,注意体会哪些同学的分法一样,并使学生认识平均分的两种情况,对平均分的两种情况形成概括化认识,为除法的认识作好准备。

1 / 7

编写意图

本单元的主题图展现了学生在一起分东西的情境,突出了本单元的教学是以学生动手操作活动为基础的。

(1)情境具有普适性。

教材提供了学生将要去参观科技园的情境。这样的情境可以不受季节限制,避免因情境给教师带来教学时间方面的困扰,满足了教师实际教学的需求。

(2)展现了平均分的过程。

为突出本单元教学的重点,同时为了与乘法学习时的主题图相区别,主题图中增加了对学生平均分东西过程的展现。画面呈现的所要分的物品包括几种不同的情况,其中两幅图(糖、橘子)分别展现了平均分好后的情况和还没有分的情况,突出了平均分的含义;另外两幅图则分别展现了平均分的两种不同的操作过程,有平均分成6份的,有1份1份分的,为后面的学习作好铺垫。

教学建议

(1)创设情境,激发学生分物的需求。

在创设参观科技园的情境后可用课件或挂图呈现同学们一起购买来的食品,有糖果、橘子、果冻、火腿肠等,将这些食品堆放在一起。接着教师提出问题:“买来的这些食品怎么处理?”“你遇到过分东西的情况吗?”通过讨论交流使学生认识到,分东西是日常生活中常见的现象,从而体会所学内容的价值,激发学生学习的需求。

(2)从整体到局部,指导学生有序观察。

出示主题图后可先引导学生整体观察,看一看、说一说“同学们买来了哪些食品?图中的学生在做什么?”接着让学生分别观察分东西的四组同学,围绕“他们分完了吗?”“他们分东西时有什么特点?”进行讨论,初步体会平均分的含义。

(3)动手尝试,积累经验。

让学生说说还有什么没有分,并用学具试着分一分。对学生的分法教师不予评价,学生可以自由分物,主要是积累分东西的经验。

编写意图

(1)在对比中突出平均分的含义。

教材设计了让学生分少量物品的活动,并用直观图将分一分的各种情况呈现出来,通过对比清楚地体现平均分的含义。并通过“做一做”第1题对平均分的含义进行巩固。

(2)注重平均分结果的表达。

对平均分结果的表达就是后面要学习的除法算式的含义,教材通过“做一做”第2题的填空练习,完整呈现了表达平均分结果的文字,让学生学会用数学语言对平均分的结果进行表达,为后面除法含义的教学作好铺垫。

(3)渗透除法与乘法的关系。

“做一做”第2题中的枫叶都是分好的,并安排了让学生算一共有多少片枫叶的内容,学生可以一片一片地数,也可以用加法或乘法计算,对乘法与除法的关系作了很好的渗透。

教学建议

(1)激活经验,促使多样化分法的生成。

教师可借助点子图和数的组成,让学生回忆6可以分成几和几,体会6分成两份有多种不同的分法。然后再让学生动手将6块糖分成3份,促使学生生成多样化的分法,避免只出现平均分一种情况。

(2)加强比较,突出平均分的含义。

之后教师可呈现教材上3种分法的直观图,让学生先观察他们是怎样分的,再数一数每堆各有几块,在直观图下写出相应的数;然后想一想哪种分法更“公平”,并说一说这种 “公平”的分法有什么特点。通过从“形”到 “数”等多方面比较,突出平均分的含义。

(3)注重指导学生用语言表述平均分。

在完成“做一做”第2题的基础上,教师可指导学生根据枫叶图,把平均分的结果完整地说一说,并通过动作与语言的结合,进一步理解“平均分”“每份”“几份”等概念,为除法概念的建立奠定基础。

编写意图

例2呈现了在现实生活中两种平均分物的情况之一:等分(分配)。

(1)重视平均分的过程与方法。

本节重点教学平均分的方法。例题在情境图中呈现了两个学生不同的平均分操作方法:一个是1个1个地分;另一个是先每份放2个,再每份放1个。通过教材中的提示“还可以怎样分?”体现出对其他分法的尊重,只要合理,都是可以的。

(2)突出平均分的结果。

教材在情境图的下面呈现了平均分完的橘子的实物图,并对于平均分的结果进行了文字的呈现。很自然地突出了平均分的含义,为后面除法含义的教学作了很好的铺垫。

(3)“做一做”对平均分的方法进行巩固。重在通过连线的方法展现平均分的过程,并与后面所要学习的包含情况所采用的圈一圈的方式进行区分。练习后,同样设有语言表述的环节,体现了对语言表述能力培养的连续性。

教学建议

(1)借助直观模型,体会“几份”的含义。

教材提供的情境比较简单,直接提出了 “把18个橘子平均分成6份”的操作活动。在分之前,“6份”是看不见的抽象概念。教师在组织学生思考“怎样表示要平均分成6份”的基础上,引导学生用6个盘子、6个圈等进行表示,体会“6份”的含义及在平均分活动中的价值,为除法概念的建立作准备。

(2)关注平均分的过程,让学生体会平均分过程与方法的多样化。

学生有乘法口诀的基础,在分18个橘子时往往更关注分的结果,对平均分的方法不感兴趣。教师可提出具有挑战性的问题:你会将一堆圆片平均分成6份吗?并组织学生再次操作,突出平均分的过程,体会平均分的方法的多样化。

(3)重视对平均分过程和结果的整体认识。

在分的过程中教师应追问:“这样分能保证每份同样多吗?”并结合平均分后的直观图与语言表述,再次强调平均分的含义。

编写意图

(1)例3呈现了在现实生活中两种平均分物的另一种情况——包含(连续的减法)。例题直接给出按2个一份分8个果冻的问题,并呈现了操作分物的情境,重在让学生体会这种情况的平均分的特点。

(2)重视平均分的过程与方法,突出平均分的结果。

教材通过有联系的两幅情境图,直观地展现了分的过程和分的方法:每2个一份,一份一份地分。同时又突出了分的结果:右边的图是分完后的直观图,并在下面设有文字表述。通过图、文字两方面的表征,突出平均分的含义,强调操作与语言表达的统一。

(3)“做一做”的编排体现了从动作表征到语言表征、从图形表征到语言表征两个不同层次的要求。通过操作小棒以及圈一圈的方式,让学生体会平均分的这种情况与前面第一种情况的不同,但不管是哪一种,其本质都是平均分。第2题中要分的总数相同,每份数不同,求所分的份数,这样的题组设计,便于学生体会总数、每份数、份数之间的数量关系,为后续教学作好铺垫。

教学建议

(1)在操作中体验和感悟。

可设计两个层次的操作活动:一是将8个果冻,每2个一份分;二是将一堆圆片,每2个一份分。让学生边分边说,反复强调“每2个一份”。一方面体会到这种分法与前面所学分法的不同,另一方面体会到不管分的结果是几份,每份一定是同样多的,突出平均分的含义。

(2)重视动作或图形表征到语言表征的转化。

在分一分、摆一摆、圈一圈等活动的基础上,应及时引导学生填一填、说一说,强化学生对平均分过程和结果的语言表述,为除法含义的学习奠定基础。

(3)比较平均分两种情况的异同。

通过比较两种不同情况的平均分活动,使学生体会到平均分的方法虽然是不同的,用图表示分的过程也不同(一个是连一连,一个是圈一圈),但从结果看其本质却是相同的,都是平均分。

编写意图

(1)练习二安排了9道练习题,提供了丰富、有趣的素材,呈现了大量的让学生直观操作的内容,主要意图是巩固平均分的概念和平均分的方法,初步渗透除法与乘法之间的关系。其中第l~4题是对平均分中等分(分配)情况进行巩固。

(2)第1题让学生根据文字表述对图示进行判断,旨在巩固学生对平均分概念的理解及平均分活动中各个数量与图形的对应情况,为后面学习除法概念以及在解决问题中分析数量关系作准备。

(3)第2、3题要完成语言表征和动作表征之间的转化,学生可以通过连线的方式直接在图上进行平均分,再完成语言表述。从而通过动作和语言的结合,加深学生对平均分概念和平均分方法的理解。

(4)第4题中平均分物品的总数较大,学生通过一次次分获得最后的结果,强化了平均分的方法。并通过两个问题中数据的关联,为后面学习用一句乘法口诀计算两道除法算式奠定基础。

教学建议

(1)加强语言表征到图形表征转化的练习,为运用画图策略解决问题作准备。

通过画图分析数量关系是解决问题的重要策略。教师除利用第2、4题让学生用连线的方法进行图示外,还可设计如下活动:“把12个苹果平均分成4份,每份( )个。你能把这件事用一幅图表示出来吗?”之后让学生进行交流比较,把握所画图的共同结构特征,逐步体会可以用示意图进行表示,如用12个圆点表示苹果,用4个圆圈表示4份,用箭头表示平均分等。最后让学生讲讲这幅图还能表示什么,体会示意图是一类问题的模型。

(2)调研学生困难,加强问题指导。

教师利用教材提供的或自己设计的习题,了解学生对平均分概念的理解,以及在动作表征、图形表征和语言表征三种表征方式中,从哪种表征到哪种表征的转化最容易,哪种转化最困难,针对学生的困难进行指导和训练。多种表征方式之间的转化越顺畅,学生对概念的理解越深刻。

编写意图

(1)第5题和第6题是对平均分中包含情况的练习,教材设计了语言表征与图形表征相互转化的练习,让学生通过圈一圈的活动,体会这种分法与等分情况的不同。

(2)第7题将平均分的两种情况对比编排。通过摆的过程的对比,突出平均分方法的不同;利用所摆图形的相同,突出两种分法的本质是相同的。题目中的数据选取独具匠心,3个木块摆成长方体的形式是唯一的。对于第(2)题的条件,学生需要明确:摆5个一样的长方体,每个长方体所用的木块数同样多,即把这些木块平均分成5份。

(3)第8题的题意是:一个脸谱是一个风筝画片,6个脸谱串起来可以做一个风筝。题目中给出的风筝画片以每串4个、有6串的形式呈现,第一问学生可以用乘法计算画片总数,渗透了与乘法的关系。第二问学生可以直接在图上分一分。

(4)第9题对平均分的意义做了整合。让学生直接对18个圆片进行平均分,具体采用哪种方式都可以。通过交流各自的分法,让学生体会各种分法的结果都是平均分。

教学建议

(1)以“圈一圈”巩固平均分的概念。

结合第5题和第6题的练习,可让学生说一说“‘圈’表示什么意思?”“每个圈里的数量有什么特点?”“这样的分法是平均分吗?”为除法概念的建立作准备。

(2)借助几何直观深化平均分的概念。

利用第7题数据的特殊性,在完成习题后应组织学生回顾与反思,可围绕“说一说自己拼长方体的过程。”“这两种分法有什么相同的特点?”“根据平均分好的图,你能想到一个乘法算式吗?”等问题进行交流。

(3)重视开放性活动后的交流与反思。

第9题可为学生提供18个圆片,鼓励学生用不同的方法分一分。在交流各自分法的过程中,注意体会哪些同学的分法一样,并使学生认识平均分的两种情况,对平均分的两种情况形成概括化认识,为除法的认识作好准备。

1 / 7