2021-2022学年山东省德州市齐河五中八年级(上)期中生物试卷(word版,含解析)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年山东省德州市齐河五中八年级(上)期中生物试卷(word版,含解析) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 689.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 北师大版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2022-02-11 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

2021-2022学年山东省德州市齐河五中八年级(上)期中生物试卷

注意:本试卷包含Ⅰ、Ⅱ两卷。第Ⅰ卷为选择题,所有答案必须用2B铅笔涂在答题卡中相应的位置。第Ⅱ卷为非选择题,所有答案必须填在答题卷的相应位置。答案写在试卷上均无效,不予记分。

“绿草蔓如丝,杂树红英发“,自然界中的花花草草在生态系统中扮演的角色是( )

A. 分解者 B. 消费者 C. 生产者 D. 非生物部分

下列有关生态系统的叙述中,正确的是( )

A. 生产者、消费者、分解者共同组成生态系统

B. 一个池塘中所有的鱼可以组成一个生态系统

C. 蝉→螳螂→黄雀三者形成一条食物链

D. 在一定地域内,生物与环境所形成的统一整体叫做生态系统

一对有酒窝的夫妇怀有二胎,已知一胎是一个无酒窝男孩,叙述错误的是( )

A. 有酒窝和无酒窝是一对相对性状

B. 无酒窝由隐性基因控制,二胎是无酒窝的概率是25%

C. 生男生女概率相等,一胎是男孩,于是二胎是女孩

D. 两个孩子体细胞的染色体均一半来自父方,一半来自母方

下列有关遗传和变异的叙述错误的是( )

A. 每个DNA分子上都有许多具有特定遗传效应的基因

B. 父母都是有耳垂的,生下的子女不一定都有耳垂

C. 从理论上讲,生男生女的可能性各是50%

D. 凡是外界环境引起的变异都不可遗传

学习了生物进化的证据和原因后,某同学进行了如下梳理归纳,你不认同的是( )

A. 研究生物进化的最直接证据是化石

B. 米勒实验证明了无机物可以合成有机小分子物质

C. 原始的被子植物是由原始的裸子植物进化而来

D. 人类进化的顺序:南方古猿→能人→直立人→智人

雷鸟的羽毛可随季节的改变而发生白色(冬天)与灰褐色(夏天)的变换.根据生态学知识判断,下列叙述中不正确的是( )

A. 两种毛色种较细密的是灰褐色的

B. 这种现象是长期自然选择的结果

C. 羽毛的变换有利于它适应气候的季节性变化

D. 雷鸟的羽毛发生这种变化是对周围环境变化的一种适应

在进化过程中,猎豹和斑马的奔跑速度都越来越快,其原因最可能是( )

A. 相互捕食的结果 B. 相互选择的结果

C. 大量繁殖的结果 D. 非生物因素影响的结果

下列选项不能体现生物因素对生物影响的是( )

A. 螳螂捕蝉,黄雀在后

B. 一山不容二虎

C. 人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开

D. 种豆南山下,草盛豆苗稀

下列有关生命起源的叙述中,最为可信的是( )

A. 原始大气中有水蒸气、氢气、甲烷、氧气等气体

B. 生物是从非生命物质中自发产生的

C. 原始生命起源于其他星球

D. 在原始地球上能产生构成生物体的有机物

牛的体细胞内含有30对染色体,那么牛的卵细胞和受精卵中分别含有染色体的数目是( )

A. 30对、30对 B. 30对、30条 C. 30条、30条 D. 30条、30对

有关生命起源和生命进化的相关描述错误的是( )

A. 具有同源器官的生物由共同的原始祖先进化而来

B. 生物进化的直接证据是化石

C. 生存斗争是生物进化的动力

D. 人类起源于类人猿

莱阳被誉为“中国恐龙之乡”。去年,考古学家在莱阳白垩纪国家地质公园发掘出了“杨氏莱阳龙”化石。下列关于化石的叙述,正确的是( )

A. 化石是研究生物进化的唯一证据

B. 发掘出的恐龙骨骼、恐龙蛋及足印都是化石

C. 和两栖类相比,恐龙的化石出现在比较古老的地层:

D. 对不同地质年代化石的纵向比较,就能准确推断出生物进化的历程

“儿童急走追黄蝶,飞入菜花无处寻。”对诗中黄粉蝶和油菜的相关描述正确的是( )

A. 黄粉蝶和油菜之间是合作关系

B. 油菜属于种子植物

C. 黄粉蝶是不完全变态发育

D. 黄粉蝶保护色的形成是人工选择的结果

某父子俩长得特别像,那么儿子从父亲体内得到的染色体是( )

A. 22对+Y B. 22对+X C. 22条+Y D. 22条+X

下列属于相对性状的是( )

A. 绵羊的卷毛和山羊的直毛。 B. 番茄的红果和樱桃的红果。

C. 豌豆的高茎和圆粒。 D. 爸爸的单眼皮和妈妈的双眼皮。

普通甜椒的种子经过太空漫游后播种,再经过选择,培育出果型大、产量高、品质好的太空椒,这种变异( )

A. 属于不可遗传变异 B. 光照不会影响产量

C. DNA结构发生改变 D. 水肥不会影响产量

一株高茎(DD)和一株矮茎(dd)豌豆进行杂交,后代都表现为高茎,若后代进行自花传粉,则表现出高茎的受精卵的基因组成有( )

A. 一种 B. 二种 C. 三种 D. 四种

人类的下列疾病中,一般不能遗传给后代的是( )

A. 流行性感冒 B. 血友病 C. 白化病 D. 色盲

人类对遗传和变异的认识,从性状开始已深入到基因水平。下列有关叙述正确的是( )

A. 人们总是通过性状区分不同的生物,生物的性状都是肉眼可以观察到的特征

B. 每条染色体上会有很多DNA分子,每条DNA分子上会有很多的基因

C. 基因是杂合吋,虽然隐性基因控制的性状不表现,但它还会遗传下去

D. 生男生女是由卵细胞含有的性染色体决定的,生男生女机会均等

下列关于基因的描述,正确的是( )

A. 基因只存在于生殖细胞中

B. 基因数和染色体数一样多

C. 基因在生殖细胞中成单存在

D. 生物的某一性状是由一个基因控制

下列关于遗传变异的说法不正确的一项是( )

A. 遗传和变异现象在生物界是普遍存在的

B. 在生物的生殖细胞中,染色体一般是成对存在的

C. 隐性基因和显性基因都会遗传

D. 男孩的X染色体是由其母亲遗传下来的

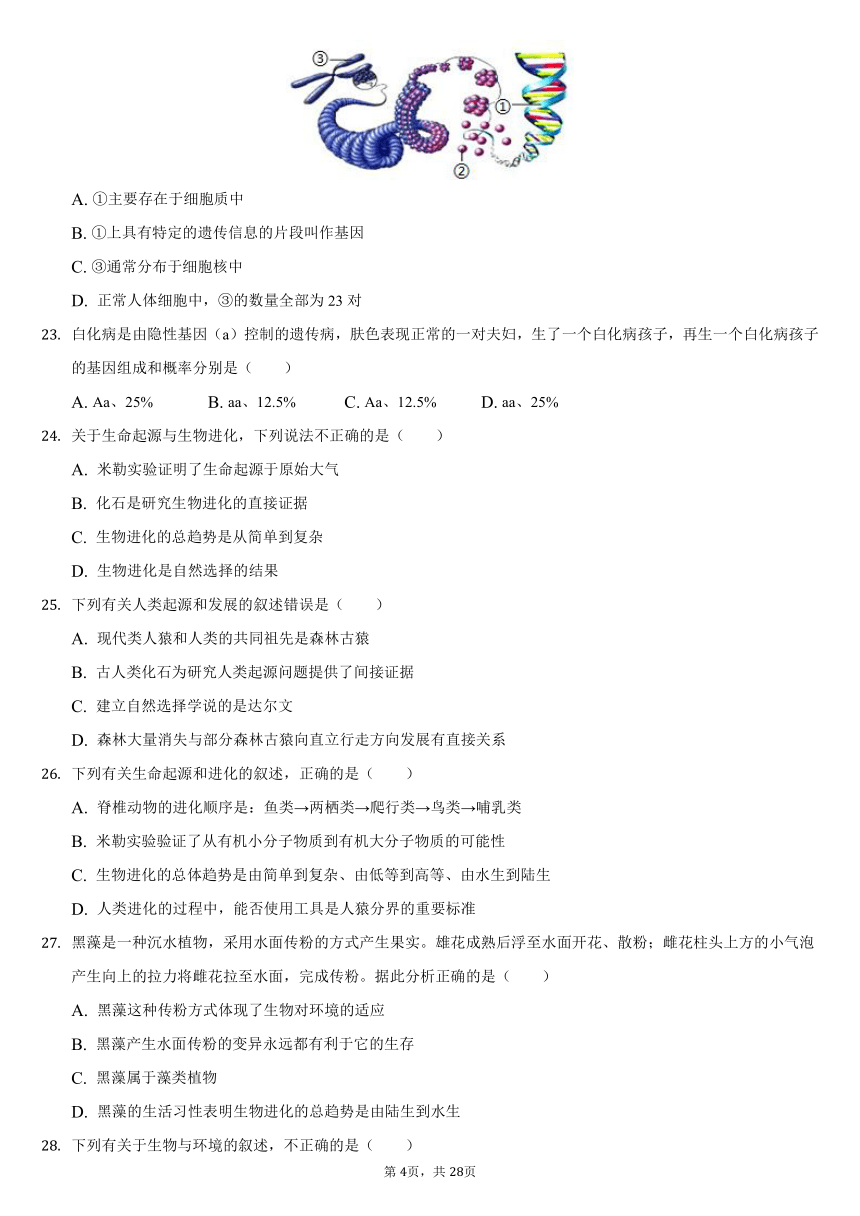

如图为染色体与DNA的关系示意图。有关叙述中,不正确的是( )

A. ①主要存在于细胞质中

B. ①上具有特定的遗传信息的片段叫作基因

C. ③通常分布于细胞核中

D. 正常人体细胞中,③的数量全部为23对

白化病是由隐性基因(a)控制的遗传病,肤色表现正常的一对夫妇,生了一个白化病孩子,再生一个白化病孩子的基因组成和概率分别是( )

A. Aa、25% B. aa、12.5% C. Aa、12.5% D. aa、25%

关于生命起源与生物进化,下列说法不正确的是( )

A. 米勒实验证明了生命起源于原始大气

B. 化石是研究生物进化的直接证据

C. 生物进化的总趋势是从简单到复杂

D. 生物进化是自然选择的结果

下列有关人类起源和发展的叙述错误是( )

A. 现代类人猿和人类的共同祖先是森林古猿

B. 古人类化石为研究人类起源问题提供了间接证据

C. 建立自然选择学说的是达尔文

D. 森林大量消失与部分森林古猿向直立行走方向发展有直接关系

下列有关生命起源和进化的叙述,正确的是( )

A. 脊椎动物的进化顺序是:鱼类→两栖类→爬行类→鸟类→哺乳类

B. 米勒实验验证了从有机小分子物质到有机大分子物质的可能性

C. 生物进化的总体趋势是由简单到复杂、由低等到高等、由水生到陆生

D. 人类进化的过程中,能否使用工具是人猿分界的重要标准

黑藻是一种沉水植物,采用水面传粉的方式产生果实。雄花成熟后浮至水面开花、散粉;雌花柱头上方的小气泡产生向上的拉力将雌花拉至水面,完成传粉。据此分析正确的是( )

A. 黑藻这种传粉方式体现了生物对环境的适应

B. 黑藻产生水面传粉的变异永远都有利于它的生存

C. 黑藻属于藻类植物

D. 黑藻的生活习性表明生物进化的总趋势是由陆生到水生

下列有关于生物与环境的叙述,不正确的是( )

A. “螳螂捕蝉,黄雀在后”是生物间最常见的捕食关系

B. 北极熊皮下厚厚的脂肪可以适应极地寒冷的环境

C. “橘生于淮南则为橘,生于淮北则为枳”是生物主要受温度的影响,才产生的现象

D. “大树底下好乘凉”说明了环境能影响生物

在生物对环境的适应和影响中,属于生物影响环境的是( )

A. 海豹的皮下脂肪很厚

B. 荒漠中的骆驼,驼峰内能集聚大量的水

C. 荒漠中的骆驼刺,有非常发达的根系

D. 俗称“食人草”的大米草所到之处,贝类、蟹类、鱼类等多种生物窒息死亡

下面是四名同学分别写出的某一生态系统中的食物链,其中书写正确的是( )

A. 阳光→草→兔→狼 B. 草→昆虫→青蛙→蛇

C. 蛇→青蛙→昆虫 D. 蝗虫→鸟→细菌和真菌

关于谚语、俗语所蕴涵的生物学知识,下列说法错误的是( )

A. “山上多种树,胜似修水库”说明植物能涵养水分,保持水土

B. “有收无收在于水,收多收少在于肥”说明水和无机盐对植物生长有重要作用

C. “螳螂捕蝉,黄雀在后”所蕴涵的食物链是:蝉→螳螂→黄雀

D. “人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开”说明非生物因素影响生物的生长发育

稻田中存在一条食物链:水稻→稻飞虱(水稻的害虫)→青蛙。以下说法合理的是( )

A. 青蛙与稻飞虱是竞争关系

B. 水稻的生长只受到稻飞虱和青蛙的影响

C. 青蛙体内农药的浓度比稻飞虱体内高

D. 大量捕杀青蛙不会破坏生态平衡

如图表示淡水生态系统中的一条食物链。下列说法正确的是( )

A. 该食物链的表示方式为⑤→④→③→②→①

B. 若③的数量大量增加,则④的数量会无限制地增加

C. 若水中含有有毒物质,则体内有毒物质积累最多的是⑤

D. 该淡水生态系统是由植物、动物、细菌和真菌共同组成的

依据达尔文生物进化论的有关叙述,其中正确的是( )

A. 现代长颈鹿的脖子很长是因为经常吃高处的树叶形成的

B. 在农药的长期作用下,农田害虫产生了抗药性

C. 工业区桦尺蛾体色深色居多,这是被煤烟熏黑的结果

D. 野兔的保护色和鹰锐利的眼光是它们长期互相选择的结果

“等着我”是中央电视台推出的公益栏目。该栏目旨在打造全媒体平台,助人寻亲,实现团聚梦想。有一对夫妇想通过“等着我”栏目组寻找走失多年的女儿。现有女孩前来认亲,但仅靠外貌特征难以确定亲子关系,需要通过DNA检测来鉴定。请回答下列问题:

(1)基因是控制性状的基本遗传单位,是DNA分子片段,它位于细胞核内的______上,会通过这对夫妇产生的______传递给他们的后代。因此,可以通过检测该对夫妇与女孩之间的基因关系来确定亲子关系。

(2)通过DNA检测已经确定该女孩与这对夫妇是亲子关系,但该女孩与这对夫妇的外貌特征仍存在差异,这种现象在遗传学上叫做______。

(3)若丈夫表现为能卷舌(基因组成为Aa),妻子表现为不能卷舌(基因组成为aa),则该女孩的基因组成应是______。

(4)如果这对夫妇再生育一个孩子,这个孩子是男孩的可能性是______。如果生育的是男孩,则与卵细胞结合的精子染色体组成可表示为______。

鹿,大多生活在森林中,以树芽和树叶为食。体型大小不一,一般雄性有一对发达的鹿角,雌性没有。每年的8月份,鹿开始发出特殊的求偶叫声。公鹿争夺配偶时,常常用头上的两只角彼此相互攻击。请分析回答:

(1)成年鹿一年繁殖一次,雌雄鹿交配后,雌鹿怀孕约30周后产仔,这种生殖方式属于 ______。产仔后雌鹿有哺乳行为,这与鸟类的育雏行为一样,可以提高 ______(填“受精率”或“成活率”)。

(2)鹿角的发达程度不同,是 ______(填“遗传”或“变异”)形成的。现代的公鹿鹿角很发达,其原因按照达尔文的 ______学说来解释:以前的公鹿有鹿角发达和不发达的,在繁殖期间,公鹿为了争夺配偶会发生 ______,鹿角发达的公鹿有机会繁衍后代并将这一性状遗传下去。

(3)从鹿角的进化过程看,鹿角发达的变异,属于可遗传的变异,是由于 ______改变而引起的。

建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计。图一表示兴趣小组的同学在调查某森林公园生态建设情况后绘制的食物网简图,图二表示图一中某条食物链各生物体内有毒物质的相对含量。请回答下列问题:

(1)若图一表示一个完整的生态系统,还需要补充的成分是 ______。

(2)该生态系统最短的食物链是 ______。

(3)若X代表该食物网中的某种生物,那么对于食物链:“植物→昆虫→蜘蛛→X→蛇→鹰”,X既可以代表青蛙,也可以代表 ______。

(4)该生态系统中,属于初级消费者的是 ______。鹰和蛇是 ______关系。

(5)图二中的甲对应图一中的生物是 ______。

2019年9月17日,国家主席习近平签署主席令,授予袁隆平“共和国勋章”,以表彰他在杂交水稻研究领域做出的突出贡献。他研究的海水稻(耐盐碱水稻),普遍生长在海边滩涂地区,具有抗干旱、抗倒伏、抗盐碱等特点,并且营养丰富。其稻壳顶端有的具有芒,有的没有芒。无芒有利于收割,脱粒及稻谷的加工。为研究海水稻有芒和无芒的遗传规律,科研团队进行了以下三组杂交实验。请根据表格回答下列问题:

组别 亲本组合 后代性状表现和植株数目

有芒(株) 无芒(株)

1 有芒×有芒 2400 0

2 有芒×无芒 1200 1200

3 无芒×无芒 600 1800

(1)水稻稻壳顶端有芒和无芒两种不同的表现形式,在遗传学上称为 ______,它们是由 ______控制的。

(2)根据第 ______组亲本组合杂交后代的性状表现可以判断 ______是显性性状。

(3)若控制水稻稻壳顶端有芒、无芒性状的显性基因用T表示,隐性基因用t表示,推测第2组亲本组合中无芒的基因组成是 ______;在第3组后代的无芒植株中,基因组成为Tt的植株理论上应有 ______株。

如图所示的是生物进化的大致历程(进化树),请据图回答下列问题:

(1)较早出现的单细胞动物和腔肠动物大多数生活在水中,而较晚出现的爬行类、鸟类、哺乳类动物大多数生活在 ______上,从生物生活环境的变化可以看出生物进化的趋势是 ______。

(2)树根处[A]代表______,它生活在 ______中。

(3)根据达尔文的观点,生物之所以能不断地进化,是 ______的结果。

(4)鸟类和哺乳类都是由共同的原始祖先[______]______进化来的。

答案和解析

1.【答案】C

【解析】解:生态系统是指在一定的地域内,生物与环境构成的统一的整体。生态系统包括生物成分和非生物成分,生物成分包括生产者、消费者和分解者。生产者主要指绿色植物,能够通过光合作用制造有机物,为自身和生物圈中的其他生物提供物质和能量;消费者主要指各种动物,在促进生物圈中的物质循环起重要作用;分解者是指细菌和真菌等营腐生生活的微生物,它们能将动植物残体中的有机物分解成无机物归还无机环境,促进了物质的循环。非生物部分有阳光、空气、水、温度、土壤(泥沙)等;所以自然界中的花花草草在生态系统中扮演的角色是生产者,故C符合题意。

故选:C。

一个完整的生态系统包括生物部分和非生物部分,非生物部分包括阳光、空气、水、温度等,生物部分由生产者(植物)、消费者(动物)和分解者(细菌、真菌)组成。

关键是明确植物、动物和细菌、真菌在生态系统中的角色。

2.【答案】D

【解析】解:A、生产者、消费者、分解者,还缺少非生物部分,因此不能构成生态系统,故不符合题意;

B、一个池塘中所有的鱼只有是一部分消费者,还缺少生产者、分解者和非生物部分,因此不能构成生态系统,故不符合题意;

C、蝉是动物属于消费者,而食物链必须从生产者开始,故不符合题意;

D、在一定的空间范围内,生物与环境所形成的统一整体叫做生态系统,符合生态系统的概念,故符合题意。

故选:D。

生态系统是在一定的空间范围内,生物与环境形成的统一整体。由生物部分和非生物部分组成。前者包括生产者--植物、消费者--动物、分解者--细菌和真菌。后者包括阳光、空气、水等等,据此解答。

解此题的关键是理解掌握生态系统的概念及组成。

3.【答案】C

【解析】解:A、同种生物同一性状的不同表现形式称为相对性状.如人的有酒窝和无酒窝.A正确;

B、在一对相对性状的遗传过程中,子代个体中出现了亲代没有的性状,新出现的性状一定是隐性性状,由一对隐性基因控制,亲代的性状是显性性状,亲代的基因组成是杂合的.如果显性基因用D表示,隐性基因用d表示,一对有酒窝的夫妇,生下了一个无酒窝的女儿.说明有酒窝是显性性状,亲代是基因组成是Dd,遗传图解如图:

从遗传图解看出,父母的基因型均为Dd,他们再生一个无酒窝的概率是25%.B正确;

C、人的性别遗传过程如图:

从性别遗传图解看出,生男生女的机会是均等的,各是50%.因此二胎政策已经全面放开,一对夫妇第一胎生的是男孩,二胎是女孩的概率是50%。C错误;

D、染色体传递如图所示:

可见后代中的每一对染色体都是一条来自父方,一条来自母方,D正确。

故选:C。

(1)生物体的形态特征、生理特征和行为方式叫做性状,生物的性状传给后代的现象叫遗传;生物的亲代与子代之间以及子代的个体之间在性状上的差异叫变异.

(2)生物的性状由基因控制,基因有显性和隐性之分;当细胞内控制某种性状的一对基因都是显性或一个是显性、一个是隐性时,生物体表现出显性基因控制的性状;当控制某种性状的基因都是隐性时,隐性基因控制的性状才会表现出来.

(3)生物体的各种性状都是由基因控制的,性状的遗传实质上是亲代通过生殖细胞把基因传递给了子代,在有性生殖过程中,精子与卵细胞就是基因在亲子代间传递的桥梁.

(4)同种生物同一性状的不同表现形式称为相对性状.如人的单眼皮和双眼皮.

解答此类题目的关键是理解掌握基因的显性与隐性、遗传、变异和相对性状的概念以及性状遗传的实质..

4.【答案】D

【解析】解:A、每个DNA分子上都有许多具有特定遗传效应的基因,A正确;

B、父母都是有耳垂的,但是如果控制父母耳垂的这对基因是杂合的,即一个是显性基因、一个是隐性基因时,其子女中就有出现无耳垂的可能。因此父母都是有耳垂,生下的子女不一定都有耳垂。故B正确;

C、人的性别遗传过程如图:

从图解中看出,生男生女的可能性各为50%.因此生男生女机会相等,故C正确;

D、如果外界环境的变化使生物的基因发生了改变,从而导致生物出现变异,如核辐射等,这种由环境引起的变异也可能会遗传给后代。故D错误。

故选:D。

遗传和变异是生物界普遍存在的生命现象。各种相对性状都是通过变异产生的。如姹紫嫣红的月季、不同品种的杂交水稻、不同品种的宠物狗等。

解答此类题目的关键掌握有关遗传和变异的知识、基因的显性与隐性以及基因在亲子代之间的传递等。

5.【答案】C

【解析】解:A、化石是生物的遗体、遗物或生活痕迹,由于种种原因被埋藏在地层中经过数千万年的复杂变化形成的。化石是生物进化最直接和最有力的证据,正确;

B、米勒的实验试图向人们证实,生命起源的第一步,即从无机小分子物质形成有机小分子物质,在原始地球的大气条件下是完全可能实现的,正确;

C、植物的进化历程:原始藻类植物→(原始苔藓植物和原始蕨类植物)→原始的种子植物(包括原始裸子植物和原始被子植物),可以发现生物进化遵循由简单到复杂,由低等到高等,由水生到陆生的规律,可见裸子植物和被子植物都是从蕨类植物进化来的。错误;

D、人类的进化通常分为南方古猿、能人、直立人、智人四个阶段,正确;

故选:C。

比较生物的化石及生物化石在地层中存在的情况,是运用古生物学上的证据对生物进化研究的方法,化石是生物进化最直接和最有力的证据。

随着认识的不断深入和各种不同的证据的发现,人们对生命起源的问题有了更深入的研究,其中化学起源说是被广大学者普遍接受的生命起源假说。

人类起源森林古猿,古人类在发展过程中,经历了南方古猿、能人、直立人和智人四个阶段。

理解生命的起源和生物的进化是解答此类题目的关键,要重点掌握。

6.【答案】A

【解析】解:A、生活在寒带的雷鸟,在白雪皑皑的冬天,体表的羽毛是纯白色的,一到夏天就换上棕褐色的羽毛,冬天天冷,为了保温,较细密的是白色的,A错误;

B、由于生物所在的环境是多种多样的,因此,生物适应环境的方式也是多种多样的,所以这种现象是长期自然选择的结果,B正确;

C、动物适应栖息环境而具有的与环境色彩相似的体色,叫做保护色.具有保护色的动物不容易被其他动物发现,这对它躲避敌害或捕猎动物都是有利的,羽毛的变换有利于它适应气候的季节性变化,C正确.

D、生活在寒带的雷鸟,在白雪皑皑的冬天,体表的羽毛是纯白色的,这是对环境的一种适应,也是防止被敌害发现,同时便于捕食猎物,是对自身的一种保护.D正确.

故选:A.

自然界中的生物,通过激烈的生存斗争,适应者生存下来,不适应者被淘汰掉,这就是自然选择.达尔文的自然选择学说,其主要内容有四点:过度繁殖,生存斗争(也叫生存竞争),遗传和变异,适者生存.

自然选择是自然界对生物的选择作用,使适者生存,不适者被淘汰,生物与环境的适应都是自然选择的结果.

7.【答案】B

【解析】解:捕食者对猎物起到选择的作用,但猎物也使捕食者向适应环境方向进化,故双方通过相互选择共同进化,B正确。

故选:B。

共同进化是指在生物与生物之间的相互选择和生物与无机环境之间的相互影响中不断进化和发展;捕食者对猎物起到选择的作用,也使猎物向适应环境方向进化;个别物种的形成或绝灭对其他物种的进化有着一定的影响。

本题考查了生物共同进化和生物多样性的关系,意在考查学生对生物进化论的理解,试题难度一般。

8.【答案】C

【解析】解:A、螳螂捕蝉揭示的是动物之间的捕食关系,即吃与被吃的关系,在成语“螳螂捕蝉”中,形成的食物链应为:树→蝉→螳螂。A正确;

B、“一山不容二虎”的大体意思是两只老虎为争夺领地、食物、配偶等争斗,属于攻击行为,属于生物对生物的影响,B正确;

C、人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开,是环境因素温度对生物的影响,C错误;

D、草和豆苗相互争夺营养物质和生存空间等,因此属于竞争关系,所以“种豆南山下,草盛豆苗稀”。诗句中体现出豆苗与杂草间的生物关系是竞争关系,D正确。

故选:C。

环境中影响生物生活的各种因素称为环境因素,可以分为非生物因素和生物因素。非生物因素包括:光、温度、水、空气、土壤等。生物因素包括:种内关系和种间关系。种内关系又分为种内互助和种内竞争;种间关系又有①共生②寄生③捕食④种间竞争几种方式。因此,影响生物生活的环境因素包括生物因素和非生物因素。

解答此类题目的关键是运用所学知识对某些自然现象做出科学的解释。

9.【答案】D

【解析】解:A、生命的化学进化论认为在原始地球的条件下,原始大气的主要成分是氢气、氨、甲烷和水蒸气等气体,没有氧气,A错误。

B、生命起源于非生命的物质,原始大气(包括水蒸气、氢、氨、甲烷等)在高温、紫外线以及雷电等一些自然条件的长期作用下,逐渐形成了许多简单的物,最终经过复杂的变化、漫长的时间在原始海洋里终于演变出原始的生命,B错误。

C、宇宙生命论:认为宇宙中有无数的星球,生命可能起源于其他星球。人们提出地球生命来源于别的星球或宇宙的“胚种”,根据是地球所有生物有统一的遗传密码及稀有元素埋在酶系中持有特殊重要作用等事实,C错误。

D、根据米勒的实验装置可知:将水注入左下方的烧瓶内,先将玻璃仪器中的空气抽去。然后打开左方的活塞,泵入甲烷、氨和氢气的混合气体(模拟原始大气)。再将烧瓶内的水煮沸,使水蒸气和混合气体同在密闭的玻璃管道内不断循环,并在另一容量为5升的大烧瓶中,经受火花放电(模拟雷鸣闪电)一周,最后生成的有机物,经过冷却后,积聚在仪器底部的溶液(模拟原始大气中生成的有机物被雨水冲淋到原始海洋中)。此实验结果共生成20种有机物。其中11种氨基酸中有4种(即甘氨酸、丙氨酸、天冬氨酸和谷氨酸)是生物的蛋白质所含有的。米勒的实验试图向人们证实,生命起源的第一步,即从无机小分子物质形成有机小分子物质,在原始地球的条件下是完全可能实现的,D正确。

故选:D。

随着认识的不断深入和各种不同的证据的发现,人们对生命起源的问题有了更深入的研究,其中化学起源说是被广大学者普遍接受的生命起源假说。

关键点:原始大气层中没有氧气,也没有生命。生命可能起源于原始海洋。

10.【答案】D

【解析】解:体细胞中染色体是成对存在,在形成精子和卵细胞的细胞分裂过程中,染色体都要减少一半。而且不是任意的一半,是每对染色体中各有一条进入精子和卵细胞。生殖细胞中的染色体数是体细胞中的一半,成单存在。当精子和卵细胞结合形成受精卵时,染色体又恢复到原来的水平,一条来自父方,一条来自母方。所以牛的体细胞内含有30对染色体,那么牛的卵细胞和受精卵中分别含染色体数是30条、30对。

故选:D。

生殖细胞中染色体数目是体细胞的一半,成单存在,受精卵中的染色体数与体细胞中的相同。染色体数目变化可总结规律:体细胞:生殖细胞:受精卵═2n:n:2n。

生殖细胞中的染色体数是体细胞中的染色体数的一半,受精卵中的染色体数与体细胞中的染色体数相同。

11.【答案】D

【解析】解:A、同源器官指不同生物的某些器官在基本结构、各部分和生物体的相互关系以及胚胎发育的过程彼此相同,因此凡是具有同源器官的生物都是由共同的原始祖先进化而来。A正确。

B、化石是研究生物进化最重要的、最直接的证据,因为化石是保存在岩层中的古生物遗物和生活遗迹。直接说明了古生物的结构或生活习性。因此生物进化的直接证据是化石证据,B正确。

C、生物在生存过程中,既要与自然环境进行斗争,又要与其他生物进行斗争。自然选择使不断变化的生物适应于不断变化的环境。因此遗传变异为生物进化提供原始的材料,是生物进化的内因,生存斗争是生物进化的动力和手段,C正确。

D、人类和类人猿的关系最近,是近亲,它们有共同的原始祖先是森林古猿,D错误。

故选:D。

随着认识的不断深入和各种不同的证据的发现,人们对生命起源的问题有了更深入的研究,其中化学起源说是被广大学者普遍接受的生命起源假说。

理解生命的起源和生物的进化是解答此类题目的关键,要重点掌握。

12.【答案】B

【解析】解:A、化石是研究生物进化的最直接的,但不是唯一证据,错误;

B、发掘出的恐龙骨骼、恐龙蛋及足印都是化石,正确;

C、和两栖类相比,恐龙的化石出现在比较晚的地层,错误;

D、通过对不同年代化石的比较,可推断出生物进化的趋势,但不一定准确,错误。

故选:B。

在研究生物进化的过程中,化石是最主要的证据。据此解答。

各类生物化石在地层中按照一定顺序出现的事实证明了生物进化的趋势。

13.【答案】B

【解析】解:A、油菜为黄粉蝶提供食物,两者之间是捕食关系,A错误;

B、油菜用种子来繁殖后代,属于种子植物中的被子植物,其种子有果皮包被,B正确;

C、黄粉蝶的发育经过卵、幼虫、蛹和成虫等4个时期。属于完全变态发育,C错误;

D、黄粉蝶保护色的形成是自然选择的结果,D错误。

故选:B。

(1)生物与生物之间的关系常见有:捕食关系、竞争关系、合作关系、寄生关系等。

(2)被子植物和裸子植物都结种子,用种子繁殖后代,属于种子植物。

(3)完全变态发育经过卵、幼虫、蛹和成虫等4个时期。完全变态发育的昆虫幼虫与成虫在形态构造和生活习性上明显不同,差异很大。如蚊子、苍蝇、家蚕、菜粉蝶等。不完全变态发育经过卵、若虫、成虫三个时期。不完全变态发育的昆虫幼体与成体的形态结构和生活习性非常相似,但各方面未发育成熟,如蟋蟀、螳螂、蝼蛄、蝗虫等。

(4)动物外表颜色与周围环境相类似,这种颜色叫保护色。保护色有利于避过敌人,在生存竞争当中保存自己的,体现了生物对环境的适应。

解题的关键是综合掌握生物学的基础知识。

14.【答案】C

【解析】

【解答】

人体细胞中决定性别的染色体叫性染色体,人的性别遗传过程如图:

从性别遗传图解看出,精子的染色体组成是22条+X或22条+Y,男子传给儿子的染色体在22条+Y,因此儿子从父亲体内得到的染色体是22条+Y。

故选:C。

【分析】

男女体细胞中都有23对染色体,有22对染色体的形态、大小男女的基本相同,称为常染色体;第23对染色体在形态、大小上存在着明显差异,这对染色体与人的性别决定有关,称为性染色体。男性的性染色体是XY,女性的性染色体是XX。

解答此类题目的关键是会借助人类的性别遗传图解分析解答此类问题。

15.【答案】D

【解析】解:A、绵羊和山羊是两种生物,不是相对性状,A错误;

B、番茄和樱桃是两种生物,不是相对性状,B错误;

C、豌豆的高茎与圆粒,是两种性状,不是相对性状,C错误;

D、爸爸的单眼皮和妈妈的双眼皮同一性状的不同表现形式,是相对性状,D正确。

故选:D。

同种生物同一性状的不同表现形式称为相对性状。如人的单眼皮和双眼皮。

解答此类题目的关键是理解掌握相对性状的概念。

16.【答案】C

【解析】解:普通甜椒的种子经过太空漫游后播种,再经过选择,培育成太空椒。这种变异是由遗传物质决定的变异,DNA的结构发生了改变,是可遗传的变异。环境能够影响太空椒的产量的。

故选:C。

变异包括可遗传的变异和不可遗传的变异,由遗传物质决定的变异是可遗传的变异;由环境因素引起的变异,由于遗传物质没有发生改变,这种变异不能传给下一代,是不可遗传的变异。

解答此题的关键是明确遗传变异和不遗传变异的概念。

17.【答案】B

【解析】解:这是孟德尔的豌豆杂交实验,其遗传图解如图所示:因此若后代进行自花传粉,则表现出高茎的受精卵的基因组成有二种情况.

故选:B.

生物的性状是由一对基因控制的,当控制某种性状的一对基因都是显性或一个是显性、一个是隐性时,生物体表现出显性基因控制的性状;当控制某种性状的基因都是隐性时,隐性基因控制的性状才会表现出来.

回答此题的关键是能够准确地写出遗传图解.

18.【答案】A

【解析】解:流行性感冒是感染流感病毒而引起的疾病,是一种传染病;血友病、白化病和色盲是由于体内遗传物质的改变而引起的,是遗传病。

故选:A。

遗传病是指由遗传物质发生改变而引起的或者是由致病基因所控制的疾病,常为先天性的,也可后天发病的,如先天愚型、多指(趾)、先天性聋哑、血友病等都是人类常见的遗传病.

解答此类题目的关键是掌握遗传病的概念,了解常见的遗传病的例子,即可解答本题.

19.【答案】C

【解析】解:A、生物的性状有的肉眼可以观察到的特征,如形态结构、行为方式等,有的肉眼看不到,如生理特征人的ABO血型等,A错误;

B、一条染色体上一般包含一个DNA分子,一个DNA分子有许多个基因,B错误;

C、基因是杂合吋,虽然隐性基因所控制的性状虽然不会表现出来,但是它会遗传下去,C正确;

D、在产生生殖细胞的过程中,男性产生的精子有两种,一种是含有X染色体的,另一种是含Y染色体的,受精时,如果是含X的精子与卵子结合,就产生具有XX的受精卵并发育成女性;如果是含Y的精子与卵子结合,就产生具有XY的受精卵并发育成为男性,生男生女是由精子含有的性染色体决定的,D错误。

故选:C。

(1)遗传学中把生物体所表现的形态结构、生理特征和行为方式等统称为性状;性状是指生物体所有特征的总和。

(2)生物体的性状是由一对基因控制的,当控制某种性状的一对基因都是显性或一个是显性、一个是隐性时,生物体表现出显性基因控制的性状;当控制某种性状的基因都是隐性时,隐性基因控制的性状才会表现出来。

(3)人的体细胞内的23对染色体,有一对染色体与人的性别有关,叫做性染色体;男性的性染色体是XY,女性的性染色体是XX。

解答此类题目的关键是牢固掌握基础知识并能灵活运用所学知识解释实际问题。

20.【答案】C

【解析】解:A、每种生物的体细胞中的染色体是成对存在的,基因位于染色体上,基因也是成对存在的。在形成精子或卵细胞的细胞分裂过程中,染色体都要减少一半。而且不是任意的一半,是每对染色体中各有一条进入精子或卵细胞。精子和卵细胞的染色体数目比体细胞的染色体数目减少一半。因此,生殖细胞(包括精子和卵细胞)的染色体和基因是成单存在的。A错误。

B、一条染色体上包含一个DNA分子。一个DNA分子上包含有多个基因。如人有23对染色体,包含23对DNA分子,含有数万对基因,决定着人体可遗传的性状。B错误。

C、体细胞和受精卵的染色体和基因是成对存在的,生殖细胞(包括精子和卵细胞)的染色体和基因成单存在的。C正确。

D、生物体的每个性状是由一对基因控制的,这对基因中只要有一个基因是显性基因,就会表现出显性性状;这对基因只有都是隐性基因,才会表现出隐性性状。D错误。

故选:C。

染色体上有DNA,DNA上有遗传信息,基因是具有特定遗传信息的DNA片段。体细胞和受精卵的染色体和基因是成对存在的,生殖细胞(包括精子和卵细胞)的染色体和基因成单存在的。

解此题的关键是理解掌握染色体、DNA和基因之间的关系和生殖过程中染色体的变化以及基因控制生物的性状,生物体的每个性状是由一对基因控制的。

21.【答案】B

【解析】解:A、遗传和变异现象在生物界普遍存在,A正确;

B、染色体在体细胞内成对存在,在形成生殖细胞的过程中,成对的染色体分开,每对染色体中的一条进入精子或卵细胞中,因此生殖细胞中的染色体数比体细胞中的少一半,都成单存在,B错误;

C、基因控制生物的性状,不论隐性基因还是显性基因都会遗传,C正确;

D、从性别遗传图解看出,男孩的Y染色体一定来自父亲,X染色体一定来自母亲,因此某男孩“X”染色体由男孩的母亲遗传下来的,D正确;

故选:B。

人的体细胞内的23对染色体,有一对染色体与人的性别有关,叫做性染色体;男性的性染色体是XY,女性的性染色体是XX.人的性别遗传过程如图:

解答此类题目的关键是理解掌握基因的显性与隐性以及人类的性别遗传过程。

22.【答案】A

【解析】解:A、①是DNA存在于细胞核中,A错误;

B、①DNA上具有特定的遗传信息的片段叫作基因,B正确;

C、③染色体存在于细胞核中,C正确;

D、正常人体细胞中,③染色体的数量为23对,D正确。

故选:A。

(1)染色体是细胞核中容易被碱性染料染成深色的物质,染色体是由DNA和蛋白质两种物质组成;DNA是遗传信息的载体,主要存在于细胞核中,DNA分子为双螺旋结构,像螺旋形的梯子;DNA上决定生物性状的小单位,叫基因。基因决定生物的性状。一条染色体有一个DNA分子组成,一个DNA分子上有许多个基因。

(2)①是DNA、②是蛋白质、③是染色体。

解答此类题目的关键是理解掌握染色体、DNA、基因的关系。

23.【答案】D

【解析】解:在一对相对性状的遗传过程中,子代个体中出现了亲代没有的性状,新出现的性状一定是隐性性状,由一对隐性基因控制,亲代的性状是显性性状,亲代的基因组成是杂合的。由上图可以看出亲代都正常而子代出现了白化病,因此白化病是隐性遗传病。如果用A和a分别表示显性基因和隐性基因,则白化病孩子的基因组成是aa,亲代的基因组成是Aa,遗传图解如图:

从遗传图解中看出,若这对夫妇再生一个孩子,患白化病的几率为25%。

故选:D。

生物体的某些性状是由一对基因控制的,当细胞内控制某种性状的一对基因都是显性或一个是显性、一个是隐性时,生物体表现出显性基因控制的性状;当控制某种性状的基因都是隐性时,隐性基因控制的性状才会表现出来。

解答此类题目的关键是利用遗传图解分析解答有关问题。

24.【答案】A

【解析】

【分析】

此题考查了生物的进化。理解生命的起源和生物的进化是解答此类题目的关键。

【解答】

(1)关生命起源的学说有很多,其中化学起源说是被广大学者普遍接受的生命起源假说。

(2)现代类人猿和人类的共同祖先是森林古猿。

(3)地球上的各种生物,都是经过漫长的年代逐渐进化而来的。在研究生物的进化的过程中,化石是重要的证据。

A.生命起源的学说有很多,其中化学起源说是被广大学者普遍接受的生命起源假说。这一假说认为,地球上的生命是在地球温度逐步下降以后,在极其漫长的时间内,由非生命物质经过极其复杂的化学过程,一步一步地演变而成的。化学起源说将生命的起源分为四个阶段:第一个阶段,从无机小分子生成有机小分子的阶段;第二个阶段,从有机小分子物质生成生物大分子物质;第三个阶段,从生物大分子物质组成多分子体系;第四个阶段,有机多分子体系演变为原始生命。米勒通过实验验证了化学起源学说的第一阶段:在原始地球大气中,无机物可以形成有机物,A错误;

B.化石是由古代生物的遗体、遗物或生活痕迹等,由于某种原因被埋藏在地层中,经过漫长的年代和复杂的变化而形成的。并不是生物的遗体、遗物或生活痕迹就叫化石,研究发现,不同的地层中埋藏着不同类型的生物化石:埋藏于较浅地层中的化石与现代生物结构比较相似,埋藏于较深地层中的化石与现代生物结构差别较大,并且越是古老的地层中发掘的生物化石结构越简单、低等,水生生物的化石越多;越是晚期的地层中发掘的生物化石结构越复杂、高等,陆生生物化石越多。因此化石是研究地球上生物进化的非常重要的证据,B正确;

C.科学家们发现,在最古老的地层中没有化石,证明在地球形成的最初是没有生命的。越古老的地层中,形成化石的生物越简单、低等、水生生物较多。越晚近的地层中,形成化石的生物越复杂、高等、陆生生物较多,因此证明地球形成的最初是没有生命的,经历了从无生命到有生命的过程,生物进化的总体趋势是:从简单到复杂,从低等到高等,从水生到陆生,C正确;

D.达尔文把在生存斗争中,适者生存、不适者被淘汰的过程叫做自然选择。达尔文认为,自然选择过程是一个长期的、缓慢的、连续的过程。由于生存斗争不断地进行,因而自然选择也是不断地进行,通过一代代的生存环境的选择作用,物种变异被定向地向着一个方向积累,于是性状逐渐和原来的祖先不同了,这样,新的物种就形成了。由于生物所在的环境是多种多样的,因此,生物适应环境的方式也是多种多样的,所以,经过自然选择也就形成了生物界的多样性。 D正确。

故选A。

25.【答案】B

【解析】解:A、人类和类人猿的关系最近,是近亲,它们有共同的原始祖先是森林古猿,A正确。

B、古人类的化石,是研究人类起源问题的直接证据,B错误。

C、达尔文是自然选择学说的创始人。C正确。

D、在距今1200多万年前,森林古猿广泛分布于非、亚、欧地区,尤其是非洲的热带丛林,后来由于环境的变化,森林古猿朝两个方面进化,一部分森林古猿仍然以树栖生活为主,慢慢进化成了现代类人猿,如黑猩猩、猩猩、大猩猩、长臂猿等。另一支却由于森林的大量消失等环境的改变被迫下到地面上来生活,上肢慢慢解放出来,由臂行慢慢变为直立行走,直立行走是进化发展的基础,直立行走是人类脱离森里束缚,开拓新家园的标志,是使用工具制造工具的基础,D正确。

故选:B。

(1)化石是研究生物进化最重要的、比较全面的证据,化石是由古代生物的遗体、遗物或生活痕迹等,由于某种原因被埋藏在地层中,经过漫长的年代和复杂的变化而形成的。不同的地层中埋藏着不同类型的生物化石。

(2)用火烧烤食物,改善了身体的营养,有利于脑的发达。

(3)人类和类人猿是近亲,它们有共同的原始祖先是森林古猿。

解此题的关键理解掌握人类的起源和发展。

26.【答案】C

【解析】

【分析】

本题主要考查生命的起源和生物的进化,理解生命的起源和生物的进化的过程和特点是解答此题的关键。

【解答】

人类起源于森林古猿,人类进化的历程可分为:南方古猿、能人、直立人、智人四个阶段,在人类发展和进化中的重大事件有:直立行走--制造和使用工具--大脑进一步发达--语言的产生。随着认识的不断深入和各种不同的证据的发现,人们对生命起源的问题有了更深入的研究,其中化学起源说是被广大学者普遍接受的生命起源假说。

A.脊椎动物的进化顺序是:原始鱼类→原始两栖类→原始爬行类→鸟类和哺乳类,A错误;

B.在研究生命的起源中,美国学者米勒模拟原始地球的条件设计了一个实验装置,将甲烷、氨、氢、水蒸气等气体泵入一个密闭的装置内,通过火花放电,合成了氨基酸,证明了从无机物合成有机物是有可能的这一结论,B错误;

C.在研究生物的进化的过程中,化石是重要的证据,越古老的地层中,形成化石的生物越简单、低等、水生生物较多;越晚近的地层中,形成化石的生物越复杂、高等、陆生生物较多,因此证明生物进化的总体趋势是从简单到复杂,从低等到高等,从水生到陆生,C正确;

D.人类起源于森林古猿,是否能直立行走作为人猿分界的一个重要标准,D错误。

故选C。

27.【答案】A

【解析】解:A、生物生活在一定的环境中,表现出与环境相适应的特征,黑藻这种传粉方式体现了生物对环境的适应,A正确。

B、变异是不定向的,不一定永远都适应环境,B错误。

C、黑藻能够开花、结果,属于被子植物。C错误。

D、生物的总体进化趋势是由水生到陆生,由低级到高级,由简单到复杂,D错误。

故选:A。

1、生物的适应性是指生物体与环境表现相适合的现象。

2、根据植物种子的有无和繁殖方式的不同一般把植物分成种子植物和孢子植物,种子植物用种子繁殖后代,孢子植物不结种子,用孢子繁殖后代。

理解掌握生物对环境的适应和生物进化的趋势是解题的关键。

28.【答案】D

【解析】解:A、螳螂捕蝉、黄雀捕螳螂,都是为了获取食物维持生存,因此“螳螂捕蝉,黄雀在后”描述的生物间的关系是“捕食”,A正确。

B、北极地区气候寒冷,温度很低。生活在北极地区的北极熊,皮下有厚厚的脂肪,脂肪保暖有利于保持体温维持正常的生长,可以保护胸内的器官心脏等避免冻伤,是对环境的适应,B正确。

C、“橘生于淮南则为橘,生于淮北则为枳”是生物主要受温度的影响,体现了温度对生物的影响,C正确。

D、“大树底下好乘凉”,是大树的蒸腾作用对环境的影响,D错误。

故选:D。

生物必须适应环境才能生存,如沙漠上的植物必须耐旱才能生存。生物也能影响环境如蚯蚓改良土壤,千里之堤毁于蚁穴,植物的蒸腾作用可以增加空气湿度等。

解答此类题目的关键是运用所学知识对某些自然现象做出科学的解释。

29.【答案】D

【解析】解:A、海豹胸部皮下脂肪的厚度可以达到60毫米,脂肪保暖有了利于保持体温维持正常的生长,胸部皮下的脂肪厚可以保护胸内的器官心脏避免冻伤,属于生物适应环境,A不符合题意;

B、骆驼一般不出汗,而且尿液非常少,荒漠中的骆驼,驼峰内能集聚大量的水,与干旱的荒漠环境相适应的,B不符合题意;

C、荒漠中的骆驼刺根系发达是骆驼刺对缺水环境的一种适应,属于生物适应环境的现象,C不符合题意;

D、俗称“食人草”的大米草所到之处,贝类、蟹类、鱼类等多种生物窒息死亡,属于生物影响环境,D符合题意。

故选:D。

生物必须适应环境才能生存,同时生物也会影响环境.如沙漠上的植物必须耐旱才能生存.生物也能影响环境如蚯蚓改良土壤,千里之堤毁于蚁穴,植物的蒸腾作用可以增加空气湿度等.

解答此类题目的关键是运用所学知识对某些自然现象做出科学的解释.

30.【答案】B

【解析】解:A、阳光属于非生物部分,而食物链不包括非生物部分,不正确;B、该食物链正确表示了生产者与消费者的关系,正确;

C、食物链必须从生产者开始,不正确;

D、食物链不包括分解者,不正确。

故选:B。

食物链反映的是生产者与消费者之间吃与被吃这种关系的,所以食物链中不应该出现分解者和非生物部分。食物链的正确写法是:生产者→初级消费者→次级消费者…注意起始点是生产者。

解答此类题目的关键是理解掌握食物链的概念和组成。

31.【答案】C

【解析】解:A、“山上多种树,胜似修水库”说明植物能涵养水分,保持水土,正确;

B、“有收无收在于水,收多收少在于肥”说明水和无机盐对植物生长有重要作用,正确;

C、“螳螂捕蝉,黄雀在后”所蕴涵的食物链是:植物→蝉→螳螂→黄雀,而不是蝉→螳螂→黄雀,错误;

D、“人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开”说明非生物因素影响生物的生长发育,正确。

故选:C。

(1)食物链反映的是生产者与消费者之间吃与被吃这种关系的,所以食物链中不应该出现分解者和非生物部分。食物链的正确写法是:生产者→初级消费者→次级消费者…注意起始点是生产者。

(2)绿色植物在生物圈中的作用:①是食物之源;②能稳定大气中碳氧平衡;③能稳定生物圈的水循环等。

(3)植物的生长需要水和无机盐。

(4)环境影响生物,生物适应环境,也能影响改变环境。

解答此类题目的关键是理解食物链的概念和组成、环境与生物之间的关系、无机盐的作用以及植物在保持水土中的主要作用。

32.【答案】C

【解析】解:A、青蛙是稻飞虱的天敌,以稻飞虱为食,二者是捕食关系。不符合题意。

B、水稻的生长除了受到稻飞虱和青蛙的影响外,还受其他生物因素和非生物因素的影响。不符合题意。

C、有毒物质会沿着食物链传递并逐渐富集积累,在一条食物链中营养级越低有毒物质积累越少,营养级越高有毒物质积累越多。在食物链:水稻→稻飞虱(水稻的害虫)→青蛙中青蛙的营养级最高,有毒物质积累最多。符合题意。

D、大量捕捉青蛙,会使稻飞虱因失去天敌而数量大增,引起虫灾,最终破坏稻田生态系统的平衡。不符合题意。

故选:C。

食物链表示的是生产者和消费者之间吃与被吃的关系,物质、能量和有毒物质会随着食物链进行传递。

解答此题的关键是熟练掌握相关的基础知识,并能结合题意,灵活答题。

33.【答案】C

【解析】

【分析】

此题考查了食物链的概念、生态系统的自我调节、生物富集、生态系统的组成。明确食物链的概念、生态系统的自动调节、生物富集、生态系统的组成是解决此题的关键。

【解答】

A.食物链是消费者和生产者之间吃与被吃的关系,图中所示的一条食物链:①→②→③→④→⑤,A错误。

B.图中所示的一条食物链:①→②→③→④→⑤,若③的数量大量增加,则④的数量在短期内增加,但由于⑤的捕食等原因,④的数量不会无限制的增加,B错误。

C.有害物质如铅、汞沿着食物链传递积累,营养级别越高,有毒物质含量越高。即有害物质通过食物链在生物体内不断积累,使其浓度随着消费者级别的升高而逐步增加,图中食物链中,⑤的营养级别最高,体内有毒物质积累最多,C正确。

D.一个完整的生态系统包括生物部分和非生物部分,非生物部分包括阳光、空气、水、温度等,生物部分由生产者(植物)、消费者(动物)和分解者(细菌、真菌)组成,D错误。

故选C。

34.【答案】D

【解析】解:A、拉马克认为变异是按需要向一定的方向发生的。“长颈鹿经常努力伸长颈和前肢去吃树上的叶子,因此颈和前肢都变得很长。”正是拉马克“用进废退、获得性遗传”的观点的体现,A错误;

B、害虫的抗药性是农药对害虫的不定向变异选择的结果,不是农药长期作用的结果,B错误;

C、工业区桦尺蛾体色深色居多,这是自然选择的结果,C错误;

D、野兔的保护色是长期与鹰的生存斗争过程中形成的,鹰的锐利目光同样是与野兔的生存斗争过程中形成的,野兔不具有保护色便容易被鹰吃掉,鹰没有锐利的目光就不易发现野兔,在长期的生存斗争和相互选择中,野兔的保护色和鹰锐利的目光就形成了,D正确。

故选:D。

达尔文认为,在生存斗争中,具有有利变异的个体,容易在生存斗争中获胜而生存下去。反之,具有不利变异的个体,则容易在生存斗争中失败而死亡。这就是说,凡是生存下来的生物都是适应环境的,而被淘汰的生物都是对环境不适应的,这就是适者生存。

掌握达尔文的自然选择学说是解题的关键。

35.【答案】染色体 生殖细胞 变异 Aa或aa 50% 22+Y

【解析】解:(1)基因是控制性状的基本遗传单位,是DNA分子片段,它位于细胞核内的染色体上,会通过这对夫妇产生的生殖细胞传递给他们的后代。因此,可以通过检测该对夫妇与女孩之间的基因关系来确定亲子关系。

(2)通过DNA检测已经确定该女孩与这对夫妇是亲子关系,但该女孩与这对夫妇的外貌特征仍存在差异,这体现了亲子代之间在性状上的差异性,所以这种现象叫做变异。

(3)在体细胞中,染色体是成对存在的,基因也是成对存在的,分别位于成对的染色体上;在形成生殖细胞的过程中,成对的染色体分开,每对染色体中的一条进入精子或卵细胞中,基因也随着染色体的分离而进入不同的生殖细胞中;父亲能卷舌(Aa),父亲产生的精子的基因是A和a;母亲的基因组成是aa,因此其产生的卵细胞的基因是a。因此由受精卵发育成的后代的基因组成是Aa或aa。

(4)人的性别遗传过程如图:

从性别遗传图解看出,生男生女的机会均等,因此这对夫妇如果再生一个孩子,这个孩子是男孩的可能性是50%.在亲代的生殖细胞形成过程中,经过减数分裂,染色体彼此分离,男性产生两种类型的精子--含22+X染色体的精子和含22+Y染色体的精子。如果生育的是男孩,则与卵细胞结合的精子染色体组成可表示为22+Y。

故答案为:(1)染色体;生殖细胞

(2)变异

(3)Aa或aa

(4)50%;22+Y

生物体的形态特征、生理特征和行为方式叫做性状,同种生物同一性状的不同表现形式叫做相对性状;生物的性状传给后代的现象叫遗传;生物的亲代与子代之间以及子代的个体之间在性状上的差异叫变异。

本题是一道综合题,所以掌握遗传和变异的相关知识是正确解答本题的关键。

36.【答案】有性生殖 成活率 变异 自然选择 生存斗争 遗传物质

【解析】解:(1)鹿胎生哺乳,属于哺乳动物,胎生、哺乳可以提高后代的成活率,大大降低了幼仔的死亡率,生殖方式是有性生殖。

(2)达尔文把在生存斗争中,适者生存、不适者被淘汰的过程叫做自然选择。达尔文认为,自然选择是一个长期的、缓慢的、连续的过程。由于生存斗争不断地进行,因而自然选择也是不断地进行,通过一代代的生存环境的选择作用,物种变异被定向地向着一个方向积累,于是性状逐渐和原来的祖先不同了,这样新的物种就形成了。公鹿的鹿角由于经常在争夺配偶中作为武器,这样鹿角发达的公鹿一般都能找到配偶,其性状经过逐代积累,而形成现在鹿角发达的公鹿类型。而鹿角不发达的公鹿由于得不到配偶,其性状得不到传递,而被淘汰。

(3)从鹿角的进化过程看,鹿角发达的变异,属于可遗传的变异,可遗传的变异是由于遗传物质的改变引起的,因而能遗传给后代。

故答案为:(1)有性生殖;成活率。

(2)变异;自然选择;生存斗争。

(3)遗传物质。

自然界中的生物,通过激烈的生存斗争,适应者生存下来,不适应者被淘汰掉,这就是自然选择。

生物现有的性状:形态结构、生理特征和行为方式,都是经达长期的自然选择后的结果,是对环境的适应。

37.【答案】非生物部分和分解者 植物→鼠→鹰 食虫鸟 昆虫、鼠 捕食和竞争 鹰

【解析】解:(1)生态系统由非生物部分和生物部分组成,图一食物网中含有生态系统中的生产者和消费者,要构成生态系统,还要有分解者和非生物部分。

(2)图中食物链有:植物→昆虫→蜘蛛→食虫鸟→蛇→鹰,植物→昆虫→青蛙→蛇→鹰,植物→昆虫→蜘蛛→青蛙→蛇→鹰,植物→鼠→蛇→鹰,植物→鼠→鹰。最短的食物链是:植物→鼠→鹰。

(3)食物链:“植物→昆虫→蜘蛛→X→蛇→鹰”,含有六个营养级,图中包含六个营养级的食物链有:植物→昆虫→蜘蛛→食虫鸟→蛇→鹰,植物→昆虫→蜘蛛→青蛙→蛇→鹰。所以,X既可以代表青蛙,也可以代表食虫鸟。

(4)直接以植物为食的动物是初级消费者,所以该生态系统中,属于初级消费者的是昆虫和鼠。鹰捕食蛇,鹰和蛇又都以鼠为食,所以鹰和蛇之间是捕食和竞争关系。

(5)有毒物质沿食物链不断积累,图二中的甲积累有毒物质最多,营养级别最高,所以甲对应图一中的鹰。

故答案为:(1)非生物部分和分解者

(2)植物→鼠→鹰

(3)食虫鸟

(4)昆虫、鼠;捕食和竞争

(5)鹰

1、生态系统的组成包括非生物部分和生物部分。非生物部分有阳光、空气、水、温度、土壤(泥沙)等;生物部分包括生产者(绿色植物)、消费者(动物)、分解者(细菌和真菌)。

2、食物链书写的原则是:食物链中只包含生产者和消费者,不包括分解者和非生物部分;食物链以生产者开始,以最高营养级结束;食物链中的箭头由被捕食者指向捕食者。

掌握生态系统的组成及食物链的正确书写是解题的关键。

38.【答案】相对性状 基因 3 无芒 Tt 1200

【解析】解:(1)在遗传学上,把同种生物同一性状的不同表现类型称为相对性状。因此水稻产生有芒和无芒两种不同的表现形式,在遗传学上称为相对性状,它们是由基因控制的。

(2)根据表格中第3组,亲代都是无芒,而后代出现了有芒,表明新出现的有芒是隐性性状,无芒是显性性状。因此,根据表中第3组数据可以推测无芒是显性性状,有芒是隐性性状。

(3)有芒是显性性状,无芒是隐性性状,若控制水稻稻壳顶端有芒、无芒性状的显性基因用T表示,隐性基因用t表示。则第2组子代有芒的基因组成是tt,双亲遗传给有芒后代的基因一定是t,因此第2组亲代无芒的基因组成是Tt,在第3组后代有芒的基因组成是tt,双亲遗传给有芒后代的基因一定是t,因此双亲的基因组成是Tt,遗传图解如图:

可见后代出现基因组成为Tt的植株理论上应有:1800×═1200(株)。

故答案为:(1)相对性状;基因

(2)3;无芒

(3)Tt;1200

(1)遗传是指亲子间在性状上的相似性,变异是指亲子间和子代个体间在性状上的差异。

(2)同种生物同一性状的不同表现形式称为相对性状。如人的单眼皮和双眼皮。

(3)生物体的性状是由一对基因控制的,当控制某种性状的一对基因都是显性或一个是显性、一个是隐性时,生物体表现出显性基因控制的性状;当控制某种性状的基因都是隐性时,隐性基因控制的性状才会表现出来。

(4)在一对相对性状的遗传过程中,子代个体中出现了亲代没有的性状,新出现的性状一定是隐性性状,亲代的基因组成是杂合体。

解答此类题目的关键是牢固掌握基础知识并能灵活运用所学知识解释实际问题。

39.【答案】陆地 从水生到陆生 原始生命 原始海洋 自然选择 B 古代爬行类

【解析】解:(1)从图中可以看出,较早出现的单细胞动物和腔肠动物大多数生活在水中,而较晚出现的爬行类、鸟类、哺乳类动物大多数生活在陆地上,从生物生活环境的变化可以看出生物进化的趋势是从水生到陆生。

(2)在原始海洋中,经过上万年后这些有机小分子长期累积并相互作用,形成了比较复杂的有机大分子物质,如原始的蛋白质、核酸等。这些物质并逐渐形成了与海水分离的原始界膜,构成了相对独立的体系。一旦这些物质拥有了个体增殖和新陈代谢也就意味产生了A原始生命。所以原始海洋是生命诞生的摇篮。

(3)达尔文认为,自然选择过程是一个长期的、缓慢的、连续的过程。由于生存斗争不断地进行,因而自然选择也是不断地进行,通过一代代的生存环境的选择作用,物种变异被定向地向着一个方向积累,于是性状逐渐和原来的祖先不同了,这样,新的物种就形成了。由于生物所在的环境是多种多样的,因此,生物适应环境的方式也是多种多样的,所以,经过自然选择也就形成了生物界的多样性。

(4)根据脊椎动物的进化历程:古代的鱼类→古代的两栖类→古代的爬行类→古代的鸟类和古代的哺乳类。所以鸟类和哺乳类都是由共同的原始祖先是B古代爬行类。

故答案为:

(1)陆地;从水生到陆生

(2)原始生命;原始海洋

(3)自然选择

(4)B古代爬行类

图中:A原始生命、B古代爬行类、C裸子植物。

解答此类题目的关键是理解掌握动、植物的进化历程。

第2页,共2页

第1页,共4页

注意:本试卷包含Ⅰ、Ⅱ两卷。第Ⅰ卷为选择题,所有答案必须用2B铅笔涂在答题卡中相应的位置。第Ⅱ卷为非选择题,所有答案必须填在答题卷的相应位置。答案写在试卷上均无效,不予记分。

“绿草蔓如丝,杂树红英发“,自然界中的花花草草在生态系统中扮演的角色是( )

A. 分解者 B. 消费者 C. 生产者 D. 非生物部分

下列有关生态系统的叙述中,正确的是( )

A. 生产者、消费者、分解者共同组成生态系统

B. 一个池塘中所有的鱼可以组成一个生态系统

C. 蝉→螳螂→黄雀三者形成一条食物链

D. 在一定地域内,生物与环境所形成的统一整体叫做生态系统

一对有酒窝的夫妇怀有二胎,已知一胎是一个无酒窝男孩,叙述错误的是( )

A. 有酒窝和无酒窝是一对相对性状

B. 无酒窝由隐性基因控制,二胎是无酒窝的概率是25%

C. 生男生女概率相等,一胎是男孩,于是二胎是女孩

D. 两个孩子体细胞的染色体均一半来自父方,一半来自母方

下列有关遗传和变异的叙述错误的是( )

A. 每个DNA分子上都有许多具有特定遗传效应的基因

B. 父母都是有耳垂的,生下的子女不一定都有耳垂

C. 从理论上讲,生男生女的可能性各是50%

D. 凡是外界环境引起的变异都不可遗传

学习了生物进化的证据和原因后,某同学进行了如下梳理归纳,你不认同的是( )

A. 研究生物进化的最直接证据是化石

B. 米勒实验证明了无机物可以合成有机小分子物质

C. 原始的被子植物是由原始的裸子植物进化而来

D. 人类进化的顺序:南方古猿→能人→直立人→智人

雷鸟的羽毛可随季节的改变而发生白色(冬天)与灰褐色(夏天)的变换.根据生态学知识判断,下列叙述中不正确的是( )

A. 两种毛色种较细密的是灰褐色的

B. 这种现象是长期自然选择的结果

C. 羽毛的变换有利于它适应气候的季节性变化

D. 雷鸟的羽毛发生这种变化是对周围环境变化的一种适应

在进化过程中,猎豹和斑马的奔跑速度都越来越快,其原因最可能是( )

A. 相互捕食的结果 B. 相互选择的结果

C. 大量繁殖的结果 D. 非生物因素影响的结果

下列选项不能体现生物因素对生物影响的是( )

A. 螳螂捕蝉,黄雀在后

B. 一山不容二虎

C. 人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开

D. 种豆南山下,草盛豆苗稀

下列有关生命起源的叙述中,最为可信的是( )

A. 原始大气中有水蒸气、氢气、甲烷、氧气等气体

B. 生物是从非生命物质中自发产生的

C. 原始生命起源于其他星球

D. 在原始地球上能产生构成生物体的有机物

牛的体细胞内含有30对染色体,那么牛的卵细胞和受精卵中分别含有染色体的数目是( )

A. 30对、30对 B. 30对、30条 C. 30条、30条 D. 30条、30对

有关生命起源和生命进化的相关描述错误的是( )

A. 具有同源器官的生物由共同的原始祖先进化而来

B. 生物进化的直接证据是化石

C. 生存斗争是生物进化的动力

D. 人类起源于类人猿

莱阳被誉为“中国恐龙之乡”。去年,考古学家在莱阳白垩纪国家地质公园发掘出了“杨氏莱阳龙”化石。下列关于化石的叙述,正确的是( )

A. 化石是研究生物进化的唯一证据

B. 发掘出的恐龙骨骼、恐龙蛋及足印都是化石

C. 和两栖类相比,恐龙的化石出现在比较古老的地层:

D. 对不同地质年代化石的纵向比较,就能准确推断出生物进化的历程

“儿童急走追黄蝶,飞入菜花无处寻。”对诗中黄粉蝶和油菜的相关描述正确的是( )

A. 黄粉蝶和油菜之间是合作关系

B. 油菜属于种子植物

C. 黄粉蝶是不完全变态发育

D. 黄粉蝶保护色的形成是人工选择的结果

某父子俩长得特别像,那么儿子从父亲体内得到的染色体是( )

A. 22对+Y B. 22对+X C. 22条+Y D. 22条+X

下列属于相对性状的是( )

A. 绵羊的卷毛和山羊的直毛。 B. 番茄的红果和樱桃的红果。

C. 豌豆的高茎和圆粒。 D. 爸爸的单眼皮和妈妈的双眼皮。

普通甜椒的种子经过太空漫游后播种,再经过选择,培育出果型大、产量高、品质好的太空椒,这种变异( )

A. 属于不可遗传变异 B. 光照不会影响产量

C. DNA结构发生改变 D. 水肥不会影响产量

一株高茎(DD)和一株矮茎(dd)豌豆进行杂交,后代都表现为高茎,若后代进行自花传粉,则表现出高茎的受精卵的基因组成有( )

A. 一种 B. 二种 C. 三种 D. 四种

人类的下列疾病中,一般不能遗传给后代的是( )

A. 流行性感冒 B. 血友病 C. 白化病 D. 色盲

人类对遗传和变异的认识,从性状开始已深入到基因水平。下列有关叙述正确的是( )

A. 人们总是通过性状区分不同的生物,生物的性状都是肉眼可以观察到的特征

B. 每条染色体上会有很多DNA分子,每条DNA分子上会有很多的基因

C. 基因是杂合吋,虽然隐性基因控制的性状不表现,但它还会遗传下去

D. 生男生女是由卵细胞含有的性染色体决定的,生男生女机会均等

下列关于基因的描述,正确的是( )

A. 基因只存在于生殖细胞中

B. 基因数和染色体数一样多

C. 基因在生殖细胞中成单存在

D. 生物的某一性状是由一个基因控制

下列关于遗传变异的说法不正确的一项是( )

A. 遗传和变异现象在生物界是普遍存在的

B. 在生物的生殖细胞中,染色体一般是成对存在的

C. 隐性基因和显性基因都会遗传

D. 男孩的X染色体是由其母亲遗传下来的

如图为染色体与DNA的关系示意图。有关叙述中,不正确的是( )

A. ①主要存在于细胞质中

B. ①上具有特定的遗传信息的片段叫作基因

C. ③通常分布于细胞核中

D. 正常人体细胞中,③的数量全部为23对

白化病是由隐性基因(a)控制的遗传病,肤色表现正常的一对夫妇,生了一个白化病孩子,再生一个白化病孩子的基因组成和概率分别是( )

A. Aa、25% B. aa、12.5% C. Aa、12.5% D. aa、25%

关于生命起源与生物进化,下列说法不正确的是( )

A. 米勒实验证明了生命起源于原始大气

B. 化石是研究生物进化的直接证据

C. 生物进化的总趋势是从简单到复杂

D. 生物进化是自然选择的结果

下列有关人类起源和发展的叙述错误是( )

A. 现代类人猿和人类的共同祖先是森林古猿

B. 古人类化石为研究人类起源问题提供了间接证据

C. 建立自然选择学说的是达尔文

D. 森林大量消失与部分森林古猿向直立行走方向发展有直接关系

下列有关生命起源和进化的叙述,正确的是( )

A. 脊椎动物的进化顺序是:鱼类→两栖类→爬行类→鸟类→哺乳类

B. 米勒实验验证了从有机小分子物质到有机大分子物质的可能性

C. 生物进化的总体趋势是由简单到复杂、由低等到高等、由水生到陆生

D. 人类进化的过程中,能否使用工具是人猿分界的重要标准

黑藻是一种沉水植物,采用水面传粉的方式产生果实。雄花成熟后浮至水面开花、散粉;雌花柱头上方的小气泡产生向上的拉力将雌花拉至水面,完成传粉。据此分析正确的是( )

A. 黑藻这种传粉方式体现了生物对环境的适应

B. 黑藻产生水面传粉的变异永远都有利于它的生存

C. 黑藻属于藻类植物

D. 黑藻的生活习性表明生物进化的总趋势是由陆生到水生

下列有关于生物与环境的叙述,不正确的是( )

A. “螳螂捕蝉,黄雀在后”是生物间最常见的捕食关系

B. 北极熊皮下厚厚的脂肪可以适应极地寒冷的环境

C. “橘生于淮南则为橘,生于淮北则为枳”是生物主要受温度的影响,才产生的现象

D. “大树底下好乘凉”说明了环境能影响生物

在生物对环境的适应和影响中,属于生物影响环境的是( )

A. 海豹的皮下脂肪很厚

B. 荒漠中的骆驼,驼峰内能集聚大量的水

C. 荒漠中的骆驼刺,有非常发达的根系

D. 俗称“食人草”的大米草所到之处,贝类、蟹类、鱼类等多种生物窒息死亡

下面是四名同学分别写出的某一生态系统中的食物链,其中书写正确的是( )

A. 阳光→草→兔→狼 B. 草→昆虫→青蛙→蛇

C. 蛇→青蛙→昆虫 D. 蝗虫→鸟→细菌和真菌

关于谚语、俗语所蕴涵的生物学知识,下列说法错误的是( )

A. “山上多种树,胜似修水库”说明植物能涵养水分,保持水土

B. “有收无收在于水,收多收少在于肥”说明水和无机盐对植物生长有重要作用

C. “螳螂捕蝉,黄雀在后”所蕴涵的食物链是:蝉→螳螂→黄雀

D. “人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开”说明非生物因素影响生物的生长发育

稻田中存在一条食物链:水稻→稻飞虱(水稻的害虫)→青蛙。以下说法合理的是( )

A. 青蛙与稻飞虱是竞争关系

B. 水稻的生长只受到稻飞虱和青蛙的影响

C. 青蛙体内农药的浓度比稻飞虱体内高

D. 大量捕杀青蛙不会破坏生态平衡

如图表示淡水生态系统中的一条食物链。下列说法正确的是( )

A. 该食物链的表示方式为⑤→④→③→②→①

B. 若③的数量大量增加,则④的数量会无限制地增加

C. 若水中含有有毒物质,则体内有毒物质积累最多的是⑤

D. 该淡水生态系统是由植物、动物、细菌和真菌共同组成的

依据达尔文生物进化论的有关叙述,其中正确的是( )

A. 现代长颈鹿的脖子很长是因为经常吃高处的树叶形成的

B. 在农药的长期作用下,农田害虫产生了抗药性

C. 工业区桦尺蛾体色深色居多,这是被煤烟熏黑的结果

D. 野兔的保护色和鹰锐利的眼光是它们长期互相选择的结果

“等着我”是中央电视台推出的公益栏目。该栏目旨在打造全媒体平台,助人寻亲,实现团聚梦想。有一对夫妇想通过“等着我”栏目组寻找走失多年的女儿。现有女孩前来认亲,但仅靠外貌特征难以确定亲子关系,需要通过DNA检测来鉴定。请回答下列问题:

(1)基因是控制性状的基本遗传单位,是DNA分子片段,它位于细胞核内的______上,会通过这对夫妇产生的______传递给他们的后代。因此,可以通过检测该对夫妇与女孩之间的基因关系来确定亲子关系。

(2)通过DNA检测已经确定该女孩与这对夫妇是亲子关系,但该女孩与这对夫妇的外貌特征仍存在差异,这种现象在遗传学上叫做______。

(3)若丈夫表现为能卷舌(基因组成为Aa),妻子表现为不能卷舌(基因组成为aa),则该女孩的基因组成应是______。

(4)如果这对夫妇再生育一个孩子,这个孩子是男孩的可能性是______。如果生育的是男孩,则与卵细胞结合的精子染色体组成可表示为______。

鹿,大多生活在森林中,以树芽和树叶为食。体型大小不一,一般雄性有一对发达的鹿角,雌性没有。每年的8月份,鹿开始发出特殊的求偶叫声。公鹿争夺配偶时,常常用头上的两只角彼此相互攻击。请分析回答:

(1)成年鹿一年繁殖一次,雌雄鹿交配后,雌鹿怀孕约30周后产仔,这种生殖方式属于 ______。产仔后雌鹿有哺乳行为,这与鸟类的育雏行为一样,可以提高 ______(填“受精率”或“成活率”)。

(2)鹿角的发达程度不同,是 ______(填“遗传”或“变异”)形成的。现代的公鹿鹿角很发达,其原因按照达尔文的 ______学说来解释:以前的公鹿有鹿角发达和不发达的,在繁殖期间,公鹿为了争夺配偶会发生 ______,鹿角发达的公鹿有机会繁衍后代并将这一性状遗传下去。

(3)从鹿角的进化过程看,鹿角发达的变异,属于可遗传的变异,是由于 ______改变而引起的。

建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计。图一表示兴趣小组的同学在调查某森林公园生态建设情况后绘制的食物网简图,图二表示图一中某条食物链各生物体内有毒物质的相对含量。请回答下列问题:

(1)若图一表示一个完整的生态系统,还需要补充的成分是 ______。

(2)该生态系统最短的食物链是 ______。

(3)若X代表该食物网中的某种生物,那么对于食物链:“植物→昆虫→蜘蛛→X→蛇→鹰”,X既可以代表青蛙,也可以代表 ______。

(4)该生态系统中,属于初级消费者的是 ______。鹰和蛇是 ______关系。

(5)图二中的甲对应图一中的生物是 ______。

2019年9月17日,国家主席习近平签署主席令,授予袁隆平“共和国勋章”,以表彰他在杂交水稻研究领域做出的突出贡献。他研究的海水稻(耐盐碱水稻),普遍生长在海边滩涂地区,具有抗干旱、抗倒伏、抗盐碱等特点,并且营养丰富。其稻壳顶端有的具有芒,有的没有芒。无芒有利于收割,脱粒及稻谷的加工。为研究海水稻有芒和无芒的遗传规律,科研团队进行了以下三组杂交实验。请根据表格回答下列问题:

组别 亲本组合 后代性状表现和植株数目

有芒(株) 无芒(株)

1 有芒×有芒 2400 0

2 有芒×无芒 1200 1200

3 无芒×无芒 600 1800

(1)水稻稻壳顶端有芒和无芒两种不同的表现形式,在遗传学上称为 ______,它们是由 ______控制的。

(2)根据第 ______组亲本组合杂交后代的性状表现可以判断 ______是显性性状。

(3)若控制水稻稻壳顶端有芒、无芒性状的显性基因用T表示,隐性基因用t表示,推测第2组亲本组合中无芒的基因组成是 ______;在第3组后代的无芒植株中,基因组成为Tt的植株理论上应有 ______株。

如图所示的是生物进化的大致历程(进化树),请据图回答下列问题:

(1)较早出现的单细胞动物和腔肠动物大多数生活在水中,而较晚出现的爬行类、鸟类、哺乳类动物大多数生活在 ______上,从生物生活环境的变化可以看出生物进化的趋势是 ______。

(2)树根处[A]代表______,它生活在 ______中。

(3)根据达尔文的观点,生物之所以能不断地进化,是 ______的结果。

(4)鸟类和哺乳类都是由共同的原始祖先[______]______进化来的。

答案和解析

1.【答案】C

【解析】解:生态系统是指在一定的地域内,生物与环境构成的统一的整体。生态系统包括生物成分和非生物成分,生物成分包括生产者、消费者和分解者。生产者主要指绿色植物,能够通过光合作用制造有机物,为自身和生物圈中的其他生物提供物质和能量;消费者主要指各种动物,在促进生物圈中的物质循环起重要作用;分解者是指细菌和真菌等营腐生生活的微生物,它们能将动植物残体中的有机物分解成无机物归还无机环境,促进了物质的循环。非生物部分有阳光、空气、水、温度、土壤(泥沙)等;所以自然界中的花花草草在生态系统中扮演的角色是生产者,故C符合题意。

故选:C。

一个完整的生态系统包括生物部分和非生物部分,非生物部分包括阳光、空气、水、温度等,生物部分由生产者(植物)、消费者(动物)和分解者(细菌、真菌)组成。

关键是明确植物、动物和细菌、真菌在生态系统中的角色。

2.【答案】D

【解析】解:A、生产者、消费者、分解者,还缺少非生物部分,因此不能构成生态系统,故不符合题意;

B、一个池塘中所有的鱼只有是一部分消费者,还缺少生产者、分解者和非生物部分,因此不能构成生态系统,故不符合题意;

C、蝉是动物属于消费者,而食物链必须从生产者开始,故不符合题意;

D、在一定的空间范围内,生物与环境所形成的统一整体叫做生态系统,符合生态系统的概念,故符合题意。

故选:D。

生态系统是在一定的空间范围内,生物与环境形成的统一整体。由生物部分和非生物部分组成。前者包括生产者--植物、消费者--动物、分解者--细菌和真菌。后者包括阳光、空气、水等等,据此解答。

解此题的关键是理解掌握生态系统的概念及组成。

3.【答案】C

【解析】解:A、同种生物同一性状的不同表现形式称为相对性状.如人的有酒窝和无酒窝.A正确;

B、在一对相对性状的遗传过程中,子代个体中出现了亲代没有的性状,新出现的性状一定是隐性性状,由一对隐性基因控制,亲代的性状是显性性状,亲代的基因组成是杂合的.如果显性基因用D表示,隐性基因用d表示,一对有酒窝的夫妇,生下了一个无酒窝的女儿.说明有酒窝是显性性状,亲代是基因组成是Dd,遗传图解如图:

从遗传图解看出,父母的基因型均为Dd,他们再生一个无酒窝的概率是25%.B正确;

C、人的性别遗传过程如图:

从性别遗传图解看出,生男生女的机会是均等的,各是50%.因此二胎政策已经全面放开,一对夫妇第一胎生的是男孩,二胎是女孩的概率是50%。C错误;

D、染色体传递如图所示:

可见后代中的每一对染色体都是一条来自父方,一条来自母方,D正确。

故选:C。

(1)生物体的形态特征、生理特征和行为方式叫做性状,生物的性状传给后代的现象叫遗传;生物的亲代与子代之间以及子代的个体之间在性状上的差异叫变异.

(2)生物的性状由基因控制,基因有显性和隐性之分;当细胞内控制某种性状的一对基因都是显性或一个是显性、一个是隐性时,生物体表现出显性基因控制的性状;当控制某种性状的基因都是隐性时,隐性基因控制的性状才会表现出来.

(3)生物体的各种性状都是由基因控制的,性状的遗传实质上是亲代通过生殖细胞把基因传递给了子代,在有性生殖过程中,精子与卵细胞就是基因在亲子代间传递的桥梁.

(4)同种生物同一性状的不同表现形式称为相对性状.如人的单眼皮和双眼皮.

解答此类题目的关键是理解掌握基因的显性与隐性、遗传、变异和相对性状的概念以及性状遗传的实质..

4.【答案】D

【解析】解:A、每个DNA分子上都有许多具有特定遗传效应的基因,A正确;

B、父母都是有耳垂的,但是如果控制父母耳垂的这对基因是杂合的,即一个是显性基因、一个是隐性基因时,其子女中就有出现无耳垂的可能。因此父母都是有耳垂,生下的子女不一定都有耳垂。故B正确;

C、人的性别遗传过程如图:

从图解中看出,生男生女的可能性各为50%.因此生男生女机会相等,故C正确;

D、如果外界环境的变化使生物的基因发生了改变,从而导致生物出现变异,如核辐射等,这种由环境引起的变异也可能会遗传给后代。故D错误。

故选:D。

遗传和变异是生物界普遍存在的生命现象。各种相对性状都是通过变异产生的。如姹紫嫣红的月季、不同品种的杂交水稻、不同品种的宠物狗等。

解答此类题目的关键掌握有关遗传和变异的知识、基因的显性与隐性以及基因在亲子代之间的传递等。

5.【答案】C

【解析】解:A、化石是生物的遗体、遗物或生活痕迹,由于种种原因被埋藏在地层中经过数千万年的复杂变化形成的。化石是生物进化最直接和最有力的证据,正确;

B、米勒的实验试图向人们证实,生命起源的第一步,即从无机小分子物质形成有机小分子物质,在原始地球的大气条件下是完全可能实现的,正确;

C、植物的进化历程:原始藻类植物→(原始苔藓植物和原始蕨类植物)→原始的种子植物(包括原始裸子植物和原始被子植物),可以发现生物进化遵循由简单到复杂,由低等到高等,由水生到陆生的规律,可见裸子植物和被子植物都是从蕨类植物进化来的。错误;

D、人类的进化通常分为南方古猿、能人、直立人、智人四个阶段,正确;

故选:C。

比较生物的化石及生物化石在地层中存在的情况,是运用古生物学上的证据对生物进化研究的方法,化石是生物进化最直接和最有力的证据。

随着认识的不断深入和各种不同的证据的发现,人们对生命起源的问题有了更深入的研究,其中化学起源说是被广大学者普遍接受的生命起源假说。

人类起源森林古猿,古人类在发展过程中,经历了南方古猿、能人、直立人和智人四个阶段。

理解生命的起源和生物的进化是解答此类题目的关键,要重点掌握。

6.【答案】A

【解析】解:A、生活在寒带的雷鸟,在白雪皑皑的冬天,体表的羽毛是纯白色的,一到夏天就换上棕褐色的羽毛,冬天天冷,为了保温,较细密的是白色的,A错误;

B、由于生物所在的环境是多种多样的,因此,生物适应环境的方式也是多种多样的,所以这种现象是长期自然选择的结果,B正确;

C、动物适应栖息环境而具有的与环境色彩相似的体色,叫做保护色.具有保护色的动物不容易被其他动物发现,这对它躲避敌害或捕猎动物都是有利的,羽毛的变换有利于它适应气候的季节性变化,C正确.

D、生活在寒带的雷鸟,在白雪皑皑的冬天,体表的羽毛是纯白色的,这是对环境的一种适应,也是防止被敌害发现,同时便于捕食猎物,是对自身的一种保护.D正确.

故选:A.

自然界中的生物,通过激烈的生存斗争,适应者生存下来,不适应者被淘汰掉,这就是自然选择.达尔文的自然选择学说,其主要内容有四点:过度繁殖,生存斗争(也叫生存竞争),遗传和变异,适者生存.

自然选择是自然界对生物的选择作用,使适者生存,不适者被淘汰,生物与环境的适应都是自然选择的结果.

7.【答案】B

【解析】解:捕食者对猎物起到选择的作用,但猎物也使捕食者向适应环境方向进化,故双方通过相互选择共同进化,B正确。

故选:B。

共同进化是指在生物与生物之间的相互选择和生物与无机环境之间的相互影响中不断进化和发展;捕食者对猎物起到选择的作用,也使猎物向适应环境方向进化;个别物种的形成或绝灭对其他物种的进化有着一定的影响。

本题考查了生物共同进化和生物多样性的关系,意在考查学生对生物进化论的理解,试题难度一般。

8.【答案】C

【解析】解:A、螳螂捕蝉揭示的是动物之间的捕食关系,即吃与被吃的关系,在成语“螳螂捕蝉”中,形成的食物链应为:树→蝉→螳螂。A正确;

B、“一山不容二虎”的大体意思是两只老虎为争夺领地、食物、配偶等争斗,属于攻击行为,属于生物对生物的影响,B正确;

C、人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开,是环境因素温度对生物的影响,C错误;

D、草和豆苗相互争夺营养物质和生存空间等,因此属于竞争关系,所以“种豆南山下,草盛豆苗稀”。诗句中体现出豆苗与杂草间的生物关系是竞争关系,D正确。

故选:C。

环境中影响生物生活的各种因素称为环境因素,可以分为非生物因素和生物因素。非生物因素包括:光、温度、水、空气、土壤等。生物因素包括:种内关系和种间关系。种内关系又分为种内互助和种内竞争;种间关系又有①共生②寄生③捕食④种间竞争几种方式。因此,影响生物生活的环境因素包括生物因素和非生物因素。

解答此类题目的关键是运用所学知识对某些自然现象做出科学的解释。

9.【答案】D

【解析】解:A、生命的化学进化论认为在原始地球的条件下,原始大气的主要成分是氢气、氨、甲烷和水蒸气等气体,没有氧气,A错误。

B、生命起源于非生命的物质,原始大气(包括水蒸气、氢、氨、甲烷等)在高温、紫外线以及雷电等一些自然条件的长期作用下,逐渐形成了许多简单的物,最终经过复杂的变化、漫长的时间在原始海洋里终于演变出原始的生命,B错误。

C、宇宙生命论:认为宇宙中有无数的星球,生命可能起源于其他星球。人们提出地球生命来源于别的星球或宇宙的“胚种”,根据是地球所有生物有统一的遗传密码及稀有元素埋在酶系中持有特殊重要作用等事实,C错误。

D、根据米勒的实验装置可知:将水注入左下方的烧瓶内,先将玻璃仪器中的空气抽去。然后打开左方的活塞,泵入甲烷、氨和氢气的混合气体(模拟原始大气)。再将烧瓶内的水煮沸,使水蒸气和混合气体同在密闭的玻璃管道内不断循环,并在另一容量为5升的大烧瓶中,经受火花放电(模拟雷鸣闪电)一周,最后生成的有机物,经过冷却后,积聚在仪器底部的溶液(模拟原始大气中生成的有机物被雨水冲淋到原始海洋中)。此实验结果共生成20种有机物。其中11种氨基酸中有4种(即甘氨酸、丙氨酸、天冬氨酸和谷氨酸)是生物的蛋白质所含有的。米勒的实验试图向人们证实,生命起源的第一步,即从无机小分子物质形成有机小分子物质,在原始地球的条件下是完全可能实现的,D正确。

故选:D。

随着认识的不断深入和各种不同的证据的发现,人们对生命起源的问题有了更深入的研究,其中化学起源说是被广大学者普遍接受的生命起源假说。

关键点:原始大气层中没有氧气,也没有生命。生命可能起源于原始海洋。

10.【答案】D

【解析】解:体细胞中染色体是成对存在,在形成精子和卵细胞的细胞分裂过程中,染色体都要减少一半。而且不是任意的一半,是每对染色体中各有一条进入精子和卵细胞。生殖细胞中的染色体数是体细胞中的一半,成单存在。当精子和卵细胞结合形成受精卵时,染色体又恢复到原来的水平,一条来自父方,一条来自母方。所以牛的体细胞内含有30对染色体,那么牛的卵细胞和受精卵中分别含染色体数是30条、30对。

故选:D。

生殖细胞中染色体数目是体细胞的一半,成单存在,受精卵中的染色体数与体细胞中的相同。染色体数目变化可总结规律:体细胞:生殖细胞:受精卵═2n:n:2n。

生殖细胞中的染色体数是体细胞中的染色体数的一半,受精卵中的染色体数与体细胞中的染色体数相同。

11.【答案】D

【解析】解:A、同源器官指不同生物的某些器官在基本结构、各部分和生物体的相互关系以及胚胎发育的过程彼此相同,因此凡是具有同源器官的生物都是由共同的原始祖先进化而来。A正确。

B、化石是研究生物进化最重要的、最直接的证据,因为化石是保存在岩层中的古生物遗物和生活遗迹。直接说明了古生物的结构或生活习性。因此生物进化的直接证据是化石证据,B正确。

C、生物在生存过程中,既要与自然环境进行斗争,又要与其他生物进行斗争。自然选择使不断变化的生物适应于不断变化的环境。因此遗传变异为生物进化提供原始的材料,是生物进化的内因,生存斗争是生物进化的动力和手段,C正确。

D、人类和类人猿的关系最近,是近亲,它们有共同的原始祖先是森林古猿,D错误。

故选:D。

随着认识的不断深入和各种不同的证据的发现,人们对生命起源的问题有了更深入的研究,其中化学起源说是被广大学者普遍接受的生命起源假说。

理解生命的起源和生物的进化是解答此类题目的关键,要重点掌握。

12.【答案】B

【解析】解:A、化石是研究生物进化的最直接的,但不是唯一证据,错误;

B、发掘出的恐龙骨骼、恐龙蛋及足印都是化石,正确;

C、和两栖类相比,恐龙的化石出现在比较晚的地层,错误;

D、通过对不同年代化石的比较,可推断出生物进化的趋势,但不一定准确,错误。

故选:B。

在研究生物进化的过程中,化石是最主要的证据。据此解答。

各类生物化石在地层中按照一定顺序出现的事实证明了生物进化的趋势。

13.【答案】B

【解析】解:A、油菜为黄粉蝶提供食物,两者之间是捕食关系,A错误;

B、油菜用种子来繁殖后代,属于种子植物中的被子植物,其种子有果皮包被,B正确;

C、黄粉蝶的发育经过卵、幼虫、蛹和成虫等4个时期。属于完全变态发育,C错误;

D、黄粉蝶保护色的形成是自然选择的结果,D错误。

故选:B。

(1)生物与生物之间的关系常见有:捕食关系、竞争关系、合作关系、寄生关系等。

(2)被子植物和裸子植物都结种子,用种子繁殖后代,属于种子植物。

(3)完全变态发育经过卵、幼虫、蛹和成虫等4个时期。完全变态发育的昆虫幼虫与成虫在形态构造和生活习性上明显不同,差异很大。如蚊子、苍蝇、家蚕、菜粉蝶等。不完全变态发育经过卵、若虫、成虫三个时期。不完全变态发育的昆虫幼体与成体的形态结构和生活习性非常相似,但各方面未发育成熟,如蟋蟀、螳螂、蝼蛄、蝗虫等。

(4)动物外表颜色与周围环境相类似,这种颜色叫保护色。保护色有利于避过敌人,在生存竞争当中保存自己的,体现了生物对环境的适应。

解题的关键是综合掌握生物学的基础知识。

14.【答案】C

【解析】

【解答】

人体细胞中决定性别的染色体叫性染色体,人的性别遗传过程如图:

从性别遗传图解看出,精子的染色体组成是22条+X或22条+Y,男子传给儿子的染色体在22条+Y,因此儿子从父亲体内得到的染色体是22条+Y。

故选:C。

【分析】

男女体细胞中都有23对染色体,有22对染色体的形态、大小男女的基本相同,称为常染色体;第23对染色体在形态、大小上存在着明显差异,这对染色体与人的性别决定有关,称为性染色体。男性的性染色体是XY,女性的性染色体是XX。

解答此类题目的关键是会借助人类的性别遗传图解分析解答此类问题。

15.【答案】D

【解析】解:A、绵羊和山羊是两种生物,不是相对性状,A错误;

B、番茄和樱桃是两种生物,不是相对性状,B错误;

C、豌豆的高茎与圆粒,是两种性状,不是相对性状,C错误;

D、爸爸的单眼皮和妈妈的双眼皮同一性状的不同表现形式,是相对性状,D正确。

故选:D。

同种生物同一性状的不同表现形式称为相对性状。如人的单眼皮和双眼皮。

解答此类题目的关键是理解掌握相对性状的概念。

16.【答案】C

【解析】解:普通甜椒的种子经过太空漫游后播种,再经过选择,培育成太空椒。这种变异是由遗传物质决定的变异,DNA的结构发生了改变,是可遗传的变异。环境能够影响太空椒的产量的。

故选:C。

变异包括可遗传的变异和不可遗传的变异,由遗传物质决定的变异是可遗传的变异;由环境因素引起的变异,由于遗传物质没有发生改变,这种变异不能传给下一代,是不可遗传的变异。

解答此题的关键是明确遗传变异和不遗传变异的概念。

17.【答案】B

【解析】解:这是孟德尔的豌豆杂交实验,其遗传图解如图所示:因此若后代进行自花传粉,则表现出高茎的受精卵的基因组成有二种情况.

故选:B.

生物的性状是由一对基因控制的,当控制某种性状的一对基因都是显性或一个是显性、一个是隐性时,生物体表现出显性基因控制的性状;当控制某种性状的基因都是隐性时,隐性基因控制的性状才会表现出来.

回答此题的关键是能够准确地写出遗传图解.

18.【答案】A

【解析】解:流行性感冒是感染流感病毒而引起的疾病,是一种传染病;血友病、白化病和色盲是由于体内遗传物质的改变而引起的,是遗传病。

故选:A。

遗传病是指由遗传物质发生改变而引起的或者是由致病基因所控制的疾病,常为先天性的,也可后天发病的,如先天愚型、多指(趾)、先天性聋哑、血友病等都是人类常见的遗传病.

解答此类题目的关键是掌握遗传病的概念,了解常见的遗传病的例子,即可解答本题.

19.【答案】C

【解析】解:A、生物的性状有的肉眼可以观察到的特征,如形态结构、行为方式等,有的肉眼看不到,如生理特征人的ABO血型等,A错误;

B、一条染色体上一般包含一个DNA分子,一个DNA分子有许多个基因,B错误;

C、基因是杂合吋,虽然隐性基因所控制的性状虽然不会表现出来,但是它会遗传下去,C正确;

D、在产生生殖细胞的过程中,男性产生的精子有两种,一种是含有X染色体的,另一种是含Y染色体的,受精时,如果是含X的精子与卵子结合,就产生具有XX的受精卵并发育成女性;如果是含Y的精子与卵子结合,就产生具有XY的受精卵并发育成为男性,生男生女是由精子含有的性染色体决定的,D错误。

故选:C。

(1)遗传学中把生物体所表现的形态结构、生理特征和行为方式等统称为性状;性状是指生物体所有特征的总和。

(2)生物体的性状是由一对基因控制的,当控制某种性状的一对基因都是显性或一个是显性、一个是隐性时,生物体表现出显性基因控制的性状;当控制某种性状的基因都是隐性时,隐性基因控制的性状才会表现出来。

(3)人的体细胞内的23对染色体,有一对染色体与人的性别有关,叫做性染色体;男性的性染色体是XY,女性的性染色体是XX。

解答此类题目的关键是牢固掌握基础知识并能灵活运用所学知识解释实际问题。

20.【答案】C

【解析】解:A、每种生物的体细胞中的染色体是成对存在的,基因位于染色体上,基因也是成对存在的。在形成精子或卵细胞的细胞分裂过程中,染色体都要减少一半。而且不是任意的一半,是每对染色体中各有一条进入精子或卵细胞。精子和卵细胞的染色体数目比体细胞的染色体数目减少一半。因此,生殖细胞(包括精子和卵细胞)的染色体和基因是成单存在的。A错误。

B、一条染色体上包含一个DNA分子。一个DNA分子上包含有多个基因。如人有23对染色体,包含23对DNA分子,含有数万对基因,决定着人体可遗传的性状。B错误。

C、体细胞和受精卵的染色体和基因是成对存在的,生殖细胞(包括精子和卵细胞)的染色体和基因成单存在的。C正确。

D、生物体的每个性状是由一对基因控制的,这对基因中只要有一个基因是显性基因,就会表现出显性性状;这对基因只有都是隐性基因,才会表现出隐性性状。D错误。

故选:C。

染色体上有DNA,DNA上有遗传信息,基因是具有特定遗传信息的DNA片段。体细胞和受精卵的染色体和基因是成对存在的,生殖细胞(包括精子和卵细胞)的染色体和基因成单存在的。

解此题的关键是理解掌握染色体、DNA和基因之间的关系和生殖过程中染色体的变化以及基因控制生物的性状,生物体的每个性状是由一对基因控制的。

21.【答案】B

【解析】解:A、遗传和变异现象在生物界普遍存在,A正确;

B、染色体在体细胞内成对存在,在形成生殖细胞的过程中,成对的染色体分开,每对染色体中的一条进入精子或卵细胞中,因此生殖细胞中的染色体数比体细胞中的少一半,都成单存在,B错误;

C、基因控制生物的性状,不论隐性基因还是显性基因都会遗传,C正确;

D、从性别遗传图解看出,男孩的Y染色体一定来自父亲,X染色体一定来自母亲,因此某男孩“X”染色体由男孩的母亲遗传下来的,D正确;

故选:B。

人的体细胞内的23对染色体,有一对染色体与人的性别有关,叫做性染色体;男性的性染色体是XY,女性的性染色体是XX.人的性别遗传过程如图:

解答此类题目的关键是理解掌握基因的显性与隐性以及人类的性别遗传过程。

22.【答案】A

【解析】解:A、①是DNA存在于细胞核中,A错误;

B、①DNA上具有特定的遗传信息的片段叫作基因,B正确;

C、③染色体存在于细胞核中,C正确;

D、正常人体细胞中,③染色体的数量为23对,D正确。

故选:A。

(1)染色体是细胞核中容易被碱性染料染成深色的物质,染色体是由DNA和蛋白质两种物质组成;DNA是遗传信息的载体,主要存在于细胞核中,DNA分子为双螺旋结构,像螺旋形的梯子;DNA上决定生物性状的小单位,叫基因。基因决定生物的性状。一条染色体有一个DNA分子组成,一个DNA分子上有许多个基因。

(2)①是DNA、②是蛋白质、③是染色体。

解答此类题目的关键是理解掌握染色体、DNA、基因的关系。

23.【答案】D

【解析】解:在一对相对性状的遗传过程中,子代个体中出现了亲代没有的性状,新出现的性状一定是隐性性状,由一对隐性基因控制,亲代的性状是显性性状,亲代的基因组成是杂合的。由上图可以看出亲代都正常而子代出现了白化病,因此白化病是隐性遗传病。如果用A和a分别表示显性基因和隐性基因,则白化病孩子的基因组成是aa,亲代的基因组成是Aa,遗传图解如图:

从遗传图解中看出,若这对夫妇再生一个孩子,患白化病的几率为25%。

故选:D。

生物体的某些性状是由一对基因控制的,当细胞内控制某种性状的一对基因都是显性或一个是显性、一个是隐性时,生物体表现出显性基因控制的性状;当控制某种性状的基因都是隐性时,隐性基因控制的性状才会表现出来。

解答此类题目的关键是利用遗传图解分析解答有关问题。

24.【答案】A

【解析】

【分析】

此题考查了生物的进化。理解生命的起源和生物的进化是解答此类题目的关键。

【解答】

(1)关生命起源的学说有很多,其中化学起源说是被广大学者普遍接受的生命起源假说。

(2)现代类人猿和人类的共同祖先是森林古猿。

(3)地球上的各种生物,都是经过漫长的年代逐渐进化而来的。在研究生物的进化的过程中,化石是重要的证据。

A.生命起源的学说有很多,其中化学起源说是被广大学者普遍接受的生命起源假说。这一假说认为,地球上的生命是在地球温度逐步下降以后,在极其漫长的时间内,由非生命物质经过极其复杂的化学过程,一步一步地演变而成的。化学起源说将生命的起源分为四个阶段:第一个阶段,从无机小分子生成有机小分子的阶段;第二个阶段,从有机小分子物质生成生物大分子物质;第三个阶段,从生物大分子物质组成多分子体系;第四个阶段,有机多分子体系演变为原始生命。米勒通过实验验证了化学起源学说的第一阶段:在原始地球大气中,无机物可以形成有机物,A错误;

B.化石是由古代生物的遗体、遗物或生活痕迹等,由于某种原因被埋藏在地层中,经过漫长的年代和复杂的变化而形成的。并不是生物的遗体、遗物或生活痕迹就叫化石,研究发现,不同的地层中埋藏着不同类型的生物化石:埋藏于较浅地层中的化石与现代生物结构比较相似,埋藏于较深地层中的化石与现代生物结构差别较大,并且越是古老的地层中发掘的生物化石结构越简单、低等,水生生物的化石越多;越是晚期的地层中发掘的生物化石结构越复杂、高等,陆生生物化石越多。因此化石是研究地球上生物进化的非常重要的证据,B正确;

C.科学家们发现,在最古老的地层中没有化石,证明在地球形成的最初是没有生命的。越古老的地层中,形成化石的生物越简单、低等、水生生物较多。越晚近的地层中,形成化石的生物越复杂、高等、陆生生物较多,因此证明地球形成的最初是没有生命的,经历了从无生命到有生命的过程,生物进化的总体趋势是:从简单到复杂,从低等到高等,从水生到陆生,C正确;

D.达尔文把在生存斗争中,适者生存、不适者被淘汰的过程叫做自然选择。达尔文认为,自然选择过程是一个长期的、缓慢的、连续的过程。由于生存斗争不断地进行,因而自然选择也是不断地进行,通过一代代的生存环境的选择作用,物种变异被定向地向着一个方向积累,于是性状逐渐和原来的祖先不同了,这样,新的物种就形成了。由于生物所在的环境是多种多样的,因此,生物适应环境的方式也是多种多样的,所以,经过自然选择也就形成了生物界的多样性。 D正确。

故选A。

25.【答案】B

【解析】解:A、人类和类人猿的关系最近,是近亲,它们有共同的原始祖先是森林古猿,A正确。

B、古人类的化石,是研究人类起源问题的直接证据,B错误。

C、达尔文是自然选择学说的创始人。C正确。

D、在距今1200多万年前,森林古猿广泛分布于非、亚、欧地区,尤其是非洲的热带丛林,后来由于环境的变化,森林古猿朝两个方面进化,一部分森林古猿仍然以树栖生活为主,慢慢进化成了现代类人猿,如黑猩猩、猩猩、大猩猩、长臂猿等。另一支却由于森林的大量消失等环境的改变被迫下到地面上来生活,上肢慢慢解放出来,由臂行慢慢变为直立行走,直立行走是进化发展的基础,直立行走是人类脱离森里束缚,开拓新家园的标志,是使用工具制造工具的基础,D正确。

故选:B。

(1)化石是研究生物进化最重要的、比较全面的证据,化石是由古代生物的遗体、遗物或生活痕迹等,由于某种原因被埋藏在地层中,经过漫长的年代和复杂的变化而形成的。不同的地层中埋藏着不同类型的生物化石。

(2)用火烧烤食物,改善了身体的营养,有利于脑的发达。

(3)人类和类人猿是近亲,它们有共同的原始祖先是森林古猿。

解此题的关键理解掌握人类的起源和发展。

26.【答案】C

【解析】

【分析】

本题主要考查生命的起源和生物的进化,理解生命的起源和生物的进化的过程和特点是解答此题的关键。

【解答】

人类起源于森林古猿,人类进化的历程可分为:南方古猿、能人、直立人、智人四个阶段,在人类发展和进化中的重大事件有:直立行走--制造和使用工具--大脑进一步发达--语言的产生。随着认识的不断深入和各种不同的证据的发现,人们对生命起源的问题有了更深入的研究,其中化学起源说是被广大学者普遍接受的生命起源假说。

A.脊椎动物的进化顺序是:原始鱼类→原始两栖类→原始爬行类→鸟类和哺乳类,A错误;

B.在研究生命的起源中,美国学者米勒模拟原始地球的条件设计了一个实验装置,将甲烷、氨、氢、水蒸气等气体泵入一个密闭的装置内,通过火花放电,合成了氨基酸,证明了从无机物合成有机物是有可能的这一结论,B错误;

C.在研究生物的进化的过程中,化石是重要的证据,越古老的地层中,形成化石的生物越简单、低等、水生生物较多;越晚近的地层中,形成化石的生物越复杂、高等、陆生生物较多,因此证明生物进化的总体趋势是从简单到复杂,从低等到高等,从水生到陆生,C正确;

D.人类起源于森林古猿,是否能直立行走作为人猿分界的一个重要标准,D错误。

故选C。

27.【答案】A

【解析】解:A、生物生活在一定的环境中,表现出与环境相适应的特征,黑藻这种传粉方式体现了生物对环境的适应,A正确。

B、变异是不定向的,不一定永远都适应环境,B错误。

C、黑藻能够开花、结果,属于被子植物。C错误。

D、生物的总体进化趋势是由水生到陆生,由低级到高级,由简单到复杂,D错误。

故选:A。

1、生物的适应性是指生物体与环境表现相适合的现象。

2、根据植物种子的有无和繁殖方式的不同一般把植物分成种子植物和孢子植物,种子植物用种子繁殖后代,孢子植物不结种子,用孢子繁殖后代。

理解掌握生物对环境的适应和生物进化的趋势是解题的关键。

28.【答案】D

【解析】解:A、螳螂捕蝉、黄雀捕螳螂,都是为了获取食物维持生存,因此“螳螂捕蝉,黄雀在后”描述的生物间的关系是“捕食”,A正确。

B、北极地区气候寒冷,温度很低。生活在北极地区的北极熊,皮下有厚厚的脂肪,脂肪保暖有利于保持体温维持正常的生长,可以保护胸内的器官心脏等避免冻伤,是对环境的适应,B正确。

C、“橘生于淮南则为橘,生于淮北则为枳”是生物主要受温度的影响,体现了温度对生物的影响,C正确。

D、“大树底下好乘凉”,是大树的蒸腾作用对环境的影响,D错误。

故选:D。

生物必须适应环境才能生存,如沙漠上的植物必须耐旱才能生存。生物也能影响环境如蚯蚓改良土壤,千里之堤毁于蚁穴,植物的蒸腾作用可以增加空气湿度等。

解答此类题目的关键是运用所学知识对某些自然现象做出科学的解释。

29.【答案】D

【解析】解:A、海豹胸部皮下脂肪的厚度可以达到60毫米,脂肪保暖有了利于保持体温维持正常的生长,胸部皮下的脂肪厚可以保护胸内的器官心脏避免冻伤,属于生物适应环境,A不符合题意;

B、骆驼一般不出汗,而且尿液非常少,荒漠中的骆驼,驼峰内能集聚大量的水,与干旱的荒漠环境相适应的,B不符合题意;

C、荒漠中的骆驼刺根系发达是骆驼刺对缺水环境的一种适应,属于生物适应环境的现象,C不符合题意;

D、俗称“食人草”的大米草所到之处,贝类、蟹类、鱼类等多种生物窒息死亡,属于生物影响环境,D符合题意。

故选:D。

生物必须适应环境才能生存,同时生物也会影响环境.如沙漠上的植物必须耐旱才能生存.生物也能影响环境如蚯蚓改良土壤,千里之堤毁于蚁穴,植物的蒸腾作用可以增加空气湿度等.

解答此类题目的关键是运用所学知识对某些自然现象做出科学的解释.

30.【答案】B

【解析】解:A、阳光属于非生物部分,而食物链不包括非生物部分,不正确;B、该食物链正确表示了生产者与消费者的关系,正确;

C、食物链必须从生产者开始,不正确;

D、食物链不包括分解者,不正确。

故选:B。

食物链反映的是生产者与消费者之间吃与被吃这种关系的,所以食物链中不应该出现分解者和非生物部分。食物链的正确写法是:生产者→初级消费者→次级消费者…注意起始点是生产者。

解答此类题目的关键是理解掌握食物链的概念和组成。

31.【答案】C

【解析】解:A、“山上多种树,胜似修水库”说明植物能涵养水分,保持水土,正确;

B、“有收无收在于水,收多收少在于肥”说明水和无机盐对植物生长有重要作用,正确;

C、“螳螂捕蝉,黄雀在后”所蕴涵的食物链是:植物→蝉→螳螂→黄雀,而不是蝉→螳螂→黄雀,错误;

D、“人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开”说明非生物因素影响生物的生长发育,正确。

故选:C。

(1)食物链反映的是生产者与消费者之间吃与被吃这种关系的,所以食物链中不应该出现分解者和非生物部分。食物链的正确写法是:生产者→初级消费者→次级消费者…注意起始点是生产者。

(2)绿色植物在生物圈中的作用:①是食物之源;②能稳定大气中碳氧平衡;③能稳定生物圈的水循环等。

(3)植物的生长需要水和无机盐。

(4)环境影响生物,生物适应环境,也能影响改变环境。

解答此类题目的关键是理解食物链的概念和组成、环境与生物之间的关系、无机盐的作用以及植物在保持水土中的主要作用。

32.【答案】C

【解析】解:A、青蛙是稻飞虱的天敌,以稻飞虱为食,二者是捕食关系。不符合题意。

B、水稻的生长除了受到稻飞虱和青蛙的影响外,还受其他生物因素和非生物因素的影响。不符合题意。

C、有毒物质会沿着食物链传递并逐渐富集积累,在一条食物链中营养级越低有毒物质积累越少,营养级越高有毒物质积累越多。在食物链:水稻→稻飞虱(水稻的害虫)→青蛙中青蛙的营养级最高,有毒物质积累最多。符合题意。

D、大量捕捉青蛙,会使稻飞虱因失去天敌而数量大增,引起虫灾,最终破坏稻田生态系统的平衡。不符合题意。

故选:C。

食物链表示的是生产者和消费者之间吃与被吃的关系,物质、能量和有毒物质会随着食物链进行传递。

解答此题的关键是熟练掌握相关的基础知识,并能结合题意,灵活答题。

33.【答案】C

【解析】

【分析】

此题考查了食物链的概念、生态系统的自我调节、生物富集、生态系统的组成。明确食物链的概念、生态系统的自动调节、生物富集、生态系统的组成是解决此题的关键。

【解答】

A.食物链是消费者和生产者之间吃与被吃的关系,图中所示的一条食物链:①→②→③→④→⑤,A错误。

B.图中所示的一条食物链:①→②→③→④→⑤,若③的数量大量增加,则④的数量在短期内增加,但由于⑤的捕食等原因,④的数量不会无限制的增加,B错误。

C.有害物质如铅、汞沿着食物链传递积累,营养级别越高,有毒物质含量越高。即有害物质通过食物链在生物体内不断积累,使其浓度随着消费者级别的升高而逐步增加,图中食物链中,⑤的营养级别最高,体内有毒物质积累最多,C正确。

D.一个完整的生态系统包括生物部分和非生物部分,非生物部分包括阳光、空气、水、温度等,生物部分由生产者(植物)、消费者(动物)和分解者(细菌、真菌)组成,D错误。

故选C。

34.【答案】D

【解析】解:A、拉马克认为变异是按需要向一定的方向发生的。“长颈鹿经常努力伸长颈和前肢去吃树上的叶子,因此颈和前肢都变得很长。”正是拉马克“用进废退、获得性遗传”的观点的体现,A错误;

B、害虫的抗药性是农药对害虫的不定向变异选择的结果,不是农药长期作用的结果,B错误;

C、工业区桦尺蛾体色深色居多,这是自然选择的结果,C错误;

D、野兔的保护色是长期与鹰的生存斗争过程中形成的,鹰的锐利目光同样是与野兔的生存斗争过程中形成的,野兔不具有保护色便容易被鹰吃掉,鹰没有锐利的目光就不易发现野兔,在长期的生存斗争和相互选择中,野兔的保护色和鹰锐利的目光就形成了,D正确。

故选:D。

达尔文认为,在生存斗争中,具有有利变异的个体,容易在生存斗争中获胜而生存下去。反之,具有不利变异的个体,则容易在生存斗争中失败而死亡。这就是说,凡是生存下来的生物都是适应环境的,而被淘汰的生物都是对环境不适应的,这就是适者生存。

掌握达尔文的自然选择学说是解题的关键。

35.【答案】染色体 生殖细胞 变异 Aa或aa 50% 22+Y

【解析】解:(1)基因是控制性状的基本遗传单位,是DNA分子片段,它位于细胞核内的染色体上,会通过这对夫妇产生的生殖细胞传递给他们的后代。因此,可以通过检测该对夫妇与女孩之间的基因关系来确定亲子关系。

(2)通过DNA检测已经确定该女孩与这对夫妇是亲子关系,但该女孩与这对夫妇的外貌特征仍存在差异,这体现了亲子代之间在性状上的差异性,所以这种现象叫做变异。

(3)在体细胞中,染色体是成对存在的,基因也是成对存在的,分别位于成对的染色体上;在形成生殖细胞的过程中,成对的染色体分开,每对染色体中的一条进入精子或卵细胞中,基因也随着染色体的分离而进入不同的生殖细胞中;父亲能卷舌(Aa),父亲产生的精子的基因是A和a;母亲的基因组成是aa,因此其产生的卵细胞的基因是a。因此由受精卵发育成的后代的基因组成是Aa或aa。

(4)人的性别遗传过程如图:

从性别遗传图解看出,生男生女的机会均等,因此这对夫妇如果再生一个孩子,这个孩子是男孩的可能性是50%.在亲代的生殖细胞形成过程中,经过减数分裂,染色体彼此分离,男性产生两种类型的精子--含22+X染色体的精子和含22+Y染色体的精子。如果生育的是男孩,则与卵细胞结合的精子染色体组成可表示为22+Y。

故答案为:(1)染色体;生殖细胞

(2)变异

(3)Aa或aa

(4)50%;22+Y

生物体的形态特征、生理特征和行为方式叫做性状,同种生物同一性状的不同表现形式叫做相对性状;生物的性状传给后代的现象叫遗传;生物的亲代与子代之间以及子代的个体之间在性状上的差异叫变异。

本题是一道综合题,所以掌握遗传和变异的相关知识是正确解答本题的关键。

36.【答案】有性生殖 成活率 变异 自然选择 生存斗争 遗传物质

【解析】解:(1)鹿胎生哺乳,属于哺乳动物,胎生、哺乳可以提高后代的成活率,大大降低了幼仔的死亡率,生殖方式是有性生殖。

(2)达尔文把在生存斗争中,适者生存、不适者被淘汰的过程叫做自然选择。达尔文认为,自然选择是一个长期的、缓慢的、连续的过程。由于生存斗争不断地进行,因而自然选择也是不断地进行,通过一代代的生存环境的选择作用,物种变异被定向地向着一个方向积累,于是性状逐渐和原来的祖先不同了,这样新的物种就形成了。公鹿的鹿角由于经常在争夺配偶中作为武器,这样鹿角发达的公鹿一般都能找到配偶,其性状经过逐代积累,而形成现在鹿角发达的公鹿类型。而鹿角不发达的公鹿由于得不到配偶,其性状得不到传递,而被淘汰。

(3)从鹿角的进化过程看,鹿角发达的变异,属于可遗传的变异,可遗传的变异是由于遗传物质的改变引起的,因而能遗传给后代。

故答案为:(1)有性生殖;成活率。

(2)变异;自然选择;生存斗争。

(3)遗传物质。

自然界中的生物,通过激烈的生存斗争,适应者生存下来,不适应者被淘汰掉,这就是自然选择。

生物现有的性状:形态结构、生理特征和行为方式,都是经达长期的自然选择后的结果,是对环境的适应。

37.【答案】非生物部分和分解者 植物→鼠→鹰 食虫鸟 昆虫、鼠 捕食和竞争 鹰

【解析】解:(1)生态系统由非生物部分和生物部分组成,图一食物网中含有生态系统中的生产者和消费者,要构成生态系统,还要有分解者和非生物部分。

(2)图中食物链有:植物→昆虫→蜘蛛→食虫鸟→蛇→鹰,植物→昆虫→青蛙→蛇→鹰,植物→昆虫→蜘蛛→青蛙→蛇→鹰,植物→鼠→蛇→鹰,植物→鼠→鹰。最短的食物链是:植物→鼠→鹰。

(3)食物链:“植物→昆虫→蜘蛛→X→蛇→鹰”,含有六个营养级,图中包含六个营养级的食物链有:植物→昆虫→蜘蛛→食虫鸟→蛇→鹰,植物→昆虫→蜘蛛→青蛙→蛇→鹰。所以,X既可以代表青蛙,也可以代表食虫鸟。

(4)直接以植物为食的动物是初级消费者,所以该生态系统中,属于初级消费者的是昆虫和鼠。鹰捕食蛇,鹰和蛇又都以鼠为食,所以鹰和蛇之间是捕食和竞争关系。

(5)有毒物质沿食物链不断积累,图二中的甲积累有毒物质最多,营养级别最高,所以甲对应图一中的鹰。

故答案为:(1)非生物部分和分解者

(2)植物→鼠→鹰

(3)食虫鸟

(4)昆虫、鼠;捕食和竞争

(5)鹰

1、生态系统的组成包括非生物部分和生物部分。非生物部分有阳光、空气、水、温度、土壤(泥沙)等;生物部分包括生产者(绿色植物)、消费者(动物)、分解者(细菌和真菌)。

2、食物链书写的原则是:食物链中只包含生产者和消费者,不包括分解者和非生物部分;食物链以生产者开始,以最高营养级结束;食物链中的箭头由被捕食者指向捕食者。

掌握生态系统的组成及食物链的正确书写是解题的关键。

38.【答案】相对性状 基因 3 无芒 Tt 1200

【解析】解:(1)在遗传学上,把同种生物同一性状的不同表现类型称为相对性状。因此水稻产生有芒和无芒两种不同的表现形式,在遗传学上称为相对性状,它们是由基因控制的。

(2)根据表格中第3组,亲代都是无芒,而后代出现了有芒,表明新出现的有芒是隐性性状,无芒是显性性状。因此,根据表中第3组数据可以推测无芒是显性性状,有芒是隐性性状。

(3)有芒是显性性状,无芒是隐性性状,若控制水稻稻壳顶端有芒、无芒性状的显性基因用T表示,隐性基因用t表示。则第2组子代有芒的基因组成是tt,双亲遗传给有芒后代的基因一定是t,因此第2组亲代无芒的基因组成是Tt,在第3组后代有芒的基因组成是tt,双亲遗传给有芒后代的基因一定是t,因此双亲的基因组成是Tt,遗传图解如图:

可见后代出现基因组成为Tt的植株理论上应有:1800×═1200(株)。

故答案为:(1)相对性状;基因

(2)3;无芒

(3)Tt;1200

(1)遗传是指亲子间在性状上的相似性,变异是指亲子间和子代个体间在性状上的差异。

(2)同种生物同一性状的不同表现形式称为相对性状。如人的单眼皮和双眼皮。

(3)生物体的性状是由一对基因控制的,当控制某种性状的一对基因都是显性或一个是显性、一个是隐性时,生物体表现出显性基因控制的性状;当控制某种性状的基因都是隐性时,隐性基因控制的性状才会表现出来。

(4)在一对相对性状的遗传过程中,子代个体中出现了亲代没有的性状,新出现的性状一定是隐性性状,亲代的基因组成是杂合体。

解答此类题目的关键是牢固掌握基础知识并能灵活运用所学知识解释实际问题。

39.【答案】陆地 从水生到陆生 原始生命 原始海洋 自然选择 B 古代爬行类

【解析】解:(1)从图中可以看出,较早出现的单细胞动物和腔肠动物大多数生活在水中,而较晚出现的爬行类、鸟类、哺乳类动物大多数生活在陆地上,从生物生活环境的变化可以看出生物进化的趋势是从水生到陆生。

(2)在原始海洋中,经过上万年后这些有机小分子长期累积并相互作用,形成了比较复杂的有机大分子物质,如原始的蛋白质、核酸等。这些物质并逐渐形成了与海水分离的原始界膜,构成了相对独立的体系。一旦这些物质拥有了个体增殖和新陈代谢也就意味产生了A原始生命。所以原始海洋是生命诞生的摇篮。

(3)达尔文认为,自然选择过程是一个长期的、缓慢的、连续的过程。由于生存斗争不断地进行,因而自然选择也是不断地进行,通过一代代的生存环境的选择作用,物种变异被定向地向着一个方向积累,于是性状逐渐和原来的祖先不同了,这样,新的物种就形成了。由于生物所在的环境是多种多样的,因此,生物适应环境的方式也是多种多样的,所以,经过自然选择也就形成了生物界的多样性。

(4)根据脊椎动物的进化历程:古代的鱼类→古代的两栖类→古代的爬行类→古代的鸟类和古代的哺乳类。所以鸟类和哺乳类都是由共同的原始祖先是B古代爬行类。

故答案为:

(1)陆地;从水生到陆生

(2)原始生命;原始海洋

(3)自然选择

(4)B古代爬行类

图中:A原始生命、B古代爬行类、C裸子植物。

解答此类题目的关键是理解掌握动、植物的进化历程。

第2页,共2页

第1页,共4页

同课章节目录