25 河中石兽 课件(共38张PPT)

图片预览

文档简介

(共38张PPT)

刻舟求剑

有个楚国人,坐船渡河时不慎把剑掉入河中,他在船上用刀刻下记号,说:“这是我的剑掉下去的地方,一会儿到岸的时候我就在这跳下去找剑。”当船停下时,他沿着记号跳入河中找剑,遍寻不获。

新课导入

事不目见耳闻,而臆断其有无,可乎?

——苏轼

带着这个问题,今天让我们一起走进《河中石兽》,共同为苏轼寻找答案吧。

25 河中石兽

人教版七年级语文 下册

1.积累文言词汇,掌握古汉语的意义和用法。

2.整体感知文章内容,提升阅读浅显文言文的能力。

3.理解文中“河中寻石兽”的三种方法,体会实践出真知的道理。

学习目标

目标导学一

预习检测 夯实基础

【纪昀】(1724—1805年),字晓岚,一字春帆,晚号石云,道号观弈道人。清代政治家、文学家,乾隆年间官员。曾任《四库全书》总纂修官。

【代表作】《阅微草堂笔记》。

走近作者

纪昀一生学术成就十分突出,其主要著作有《阅微草堂笔记》《评文心雕龙》等。

《阅微草堂笔记》是纪昀晚年所作的一部文言笔记小说,主要讲述各种狐鬼怪谈、奇闻逸事,其中有不少都包含着作者的寄托和感慨。

本文选自《阅微草堂笔记》卷十六(上海古籍出版社1980年版)。题目是编者加的。乾隆三十三年(1768年),纪昀因卷入盐政亏空案,被发配至乌鲁木齐。他沿途与当地人积极交流,搜集各种狐鬼神仙、因果报应、劝善惩恶等乡野怪谈和奇闻逸事,写了不少作品,后整理成册,即为著名的《阅微草堂笔记》。

写作背景

笔记体小说是中国古典小说的一种,是具有小说性质、介于随笔和小说之间的一种文体。

笔记体小说多以人物趣闻轶事、民间故事传说为题材,具有写人粗疏、叙事简约、篇幅短小、形式灵活、不拘一格的特点。

起源可以追溯到南朝刘义庆的《世说新语》。

文体常识

目标导学二

初读课文 整体感知

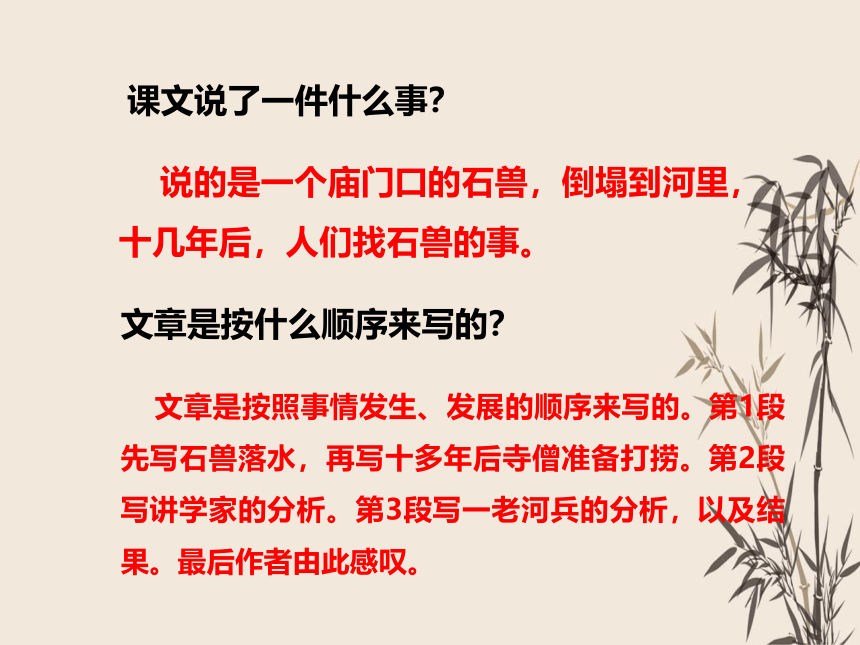

课文说了一件什么事?

说的是一个庙门口的石兽,倒塌到河里,十几年后,人们找石兽的事。

文章是按什么顺序来写的?

文章是按照事情发生、发展的顺序来写的。第1段先写石兽落水,再写十多年后寺僧准备打捞。第2段写讲学家的分析。第3段写一老河兵的分析,以及结果。最后作者由此感叹。

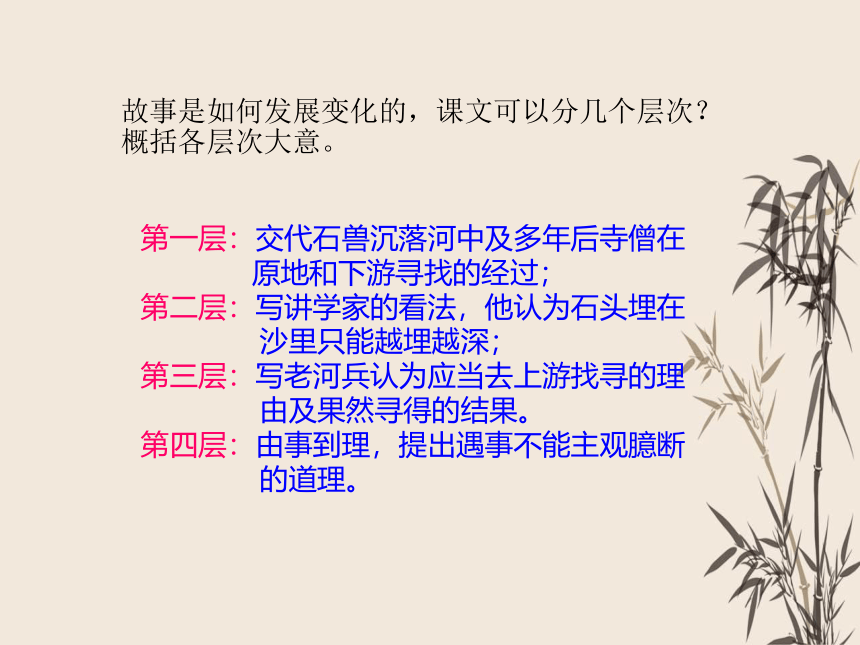

第一层:交代石兽沉落河中及多年后寺僧在

原地和下游寻找的经过;

第二层:写讲学家的看法,他认为石头埋在

沙里只能越埋越深;

第三层:写老河兵认为应当去上游找寻的理

由及果然寻得的结果。

第四层:由事到理,提出遇事不能主观臆断

的道理。

故事是如何发展变化的,课文可以分几个层次?概括各层次大意。

本文揭示了什么道理?

不能主观臆断

实践出真知

实践是检验真理的唯一标准

目标导学三

精读课文 探究细节

阅读第1自然段,说说故事的起因是什么。

沧州南面一座寺庙门前的两个石兽沉没在河里,十多年后,寺僧重修寺庙,想把石兽找回来,于是在河中搜寻石兽。

文中主要说了几位主要人物?概括他们各自寻找河中石兽的方法及结果。

人 物 地 点 结 果

僧

僧

顺流而下

讲学家

原地沙下

老河兵

求之于上流

得于数里外

未果

原地水中

不可得

无迹

他们寻找石兽的理由有什么不同?

人 物 理 由

寺僧

讲学家

老河兵

石性坚重,沙性松浮,湮于沙上,渐沉渐深耳

石性坚重,沙性松浮,水不能冲石……转转不已,遂反溯流逆上矣。

以为顺流下矣

为什么老河兵的方法是对的?

第一种:只考虑了流水,没有考虑石兽、泥沙的关系。

第三种:既有理论又有实践,

准确把握了三者的性质及相互关系。

第二种:考虑了石兽和泥沙

的关系,忽略了流水。

示意图

精读细研

这句话,既是对讲学家之类一知半解而又自以为是的人的辛辣嘲讽,又以反问的方式指明了认识事物的方法和途径:不能片面地理解,而要全面深入地调查探究事物的特性;更不能主观臆断,而应当遵循客观事物的规律。以议论的方式,点明主题。

“然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤?”你是怎样理解这句话的?

精读细研

这个故事告诉我们什么道理

许多自然现象的发生往往有着复杂的原因,我们不能仅仅根据自己的一知半解作出推想,而要根据实际情况综合考虑各种因素来作出判断。

精读细研

目标导学四

分析手法 品味情感

“阅十余岁,僧募金重修 ”可见其毅力坚定但经验不足

“笑曰”“尔辈不能究物理”足显其一知半解而好为人师,自视清高而轻视他人

有实际经验,自信满满

结合内容,分析寺僧、讲学家及老河兵三类人物的特点。

深入探究

文中讲学家的“笑”与老河兵的“笑”有什么区别

讲学家笑寺僧包含了一种嘲讽和自信,写出了讲学家自恃博学的心态,而老河兵的“笑”则更多的是对讲学家自恃博学的一种否定,也表现了老河兵的自信和胸有成竹。

“众服为确论”这句话属于什么描写?在文中有何作用?

这句话是写众人对讲学家所说看法的态度,属于侧面描写,为下文再变埋下伏笔。

说说你是如何理解“但知其一,不知其二者多矣”这句话的?

“但知其一,不知其二者多矣”这句话是作者对寻找石兽这件事的议论,从中概括出一个道理:许多自然现象的发生往往有着复杂的原因,我们不能只知道其中一点,不知道其他就根据常理主观的判断,要究物理,实践出真知,才能得到科学的结论。

如何理解文章最后一句话?

从句式而言,这是一个反问句。就表达方式而言,这句话属于议论。从全文来看,这句话起到了点题进而突出文章中心的作用。

它既是对讲学家这样的一知半解而又自以为是者的辛辣嘲讽,又指明了认识事物的方法和途径——不能片面地理解,而要全面深入地调查、探究事物的特性;更不能主观臆断,而应当遵循客观事物的规律。同时也诠释了生活、学习中要注意理论联系实际,不可做空头理论家的哲理。

课文阐述的事理对我们平时的生活、学习有什么启示?

不能片面地理解,而要全面深入地调查探究事物的特性;更不能主观臆断,而应当遵循客观事物的规律。

同时也诠释了生活学习中要注意理论联系实际,不可做空头理论家的哲理。

层层铺垫,设置悬念。

写作特色

文章首先用寺僧的做法为讲学家的看法作铺垫,以突出讲学家的看法“众服为确论”,然后通过讲学家对寺僧的评价来表现讲学家的自信,最后用老河兵的一番话,加上“果得于数里外”的结果,巧妙地嘲讽了讲学家的好为人师和骄傲自满。这种写法使故事极具戏剧性和讽刺性。

在叙述中制造节奏波澜,平而不板。

文章先写寺僧打捞石兽未果,再写讲学家的议论令“众服为确论”(何止是众人,连读者也几乎以为这就是定论了),谁知作者又引出了老河兵的“又笑曰”,此时谜底才揭开。

写作特色

许多自然现象的发生往往有着复杂的原因,我们不能只知其一,不知其二,仅根据自己的一知半解就作出主观判断,而要根据实践情况作出判断。

小 结

有关勇于实践的名言:

百闻不如一见。——班固

纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。——陆游

一切真知都是从直接经验发源的。——毛泽东

力行而后知之真。——王夫之

有知识的人不实践,等于一只蜜蜂不酿蜜。——萨迪

经验是永久的老师。——歌德

实践是思想的真理。——车尔尼雪夫斯基

拓展延伸

河中石兽

第一种:僧

原地水中

皆不得

实践出真知

第二种:僧

第四种:老河兵

第三种:讲学家

顺流而下

原地沙下

上游

得

板书设计

拓展延伸

同学们,只知其一,不知其二却主观臆断以致犯下错误或闹出笑话的事经常发生。古人编辑的一些寓言故事、历史故事给我们深深的思考。比如“拔苗助长”,那人只知道拔苗助小苗快长,却不知道违背生长规律。结果闹出了笑话。你能列举出哪些事例?

刻舟求剑 守株待兔 掩耳盗铃

说说这节课你学到了什么

有什么体会

有什么感想

收获园地

作 业 :

1.完成同步练习题

2.背诵知识点

刻舟求剑

有个楚国人,坐船渡河时不慎把剑掉入河中,他在船上用刀刻下记号,说:“这是我的剑掉下去的地方,一会儿到岸的时候我就在这跳下去找剑。”当船停下时,他沿着记号跳入河中找剑,遍寻不获。

新课导入

事不目见耳闻,而臆断其有无,可乎?

——苏轼

带着这个问题,今天让我们一起走进《河中石兽》,共同为苏轼寻找答案吧。

25 河中石兽

人教版七年级语文 下册

1.积累文言词汇,掌握古汉语的意义和用法。

2.整体感知文章内容,提升阅读浅显文言文的能力。

3.理解文中“河中寻石兽”的三种方法,体会实践出真知的道理。

学习目标

目标导学一

预习检测 夯实基础

【纪昀】(1724—1805年),字晓岚,一字春帆,晚号石云,道号观弈道人。清代政治家、文学家,乾隆年间官员。曾任《四库全书》总纂修官。

【代表作】《阅微草堂笔记》。

走近作者

纪昀一生学术成就十分突出,其主要著作有《阅微草堂笔记》《评文心雕龙》等。

《阅微草堂笔记》是纪昀晚年所作的一部文言笔记小说,主要讲述各种狐鬼怪谈、奇闻逸事,其中有不少都包含着作者的寄托和感慨。

本文选自《阅微草堂笔记》卷十六(上海古籍出版社1980年版)。题目是编者加的。乾隆三十三年(1768年),纪昀因卷入盐政亏空案,被发配至乌鲁木齐。他沿途与当地人积极交流,搜集各种狐鬼神仙、因果报应、劝善惩恶等乡野怪谈和奇闻逸事,写了不少作品,后整理成册,即为著名的《阅微草堂笔记》。

写作背景

笔记体小说是中国古典小说的一种,是具有小说性质、介于随笔和小说之间的一种文体。

笔记体小说多以人物趣闻轶事、民间故事传说为题材,具有写人粗疏、叙事简约、篇幅短小、形式灵活、不拘一格的特点。

起源可以追溯到南朝刘义庆的《世说新语》。

文体常识

目标导学二

初读课文 整体感知

课文说了一件什么事?

说的是一个庙门口的石兽,倒塌到河里,十几年后,人们找石兽的事。

文章是按什么顺序来写的?

文章是按照事情发生、发展的顺序来写的。第1段先写石兽落水,再写十多年后寺僧准备打捞。第2段写讲学家的分析。第3段写一老河兵的分析,以及结果。最后作者由此感叹。

第一层:交代石兽沉落河中及多年后寺僧在

原地和下游寻找的经过;

第二层:写讲学家的看法,他认为石头埋在

沙里只能越埋越深;

第三层:写老河兵认为应当去上游找寻的理

由及果然寻得的结果。

第四层:由事到理,提出遇事不能主观臆断

的道理。

故事是如何发展变化的,课文可以分几个层次?概括各层次大意。

本文揭示了什么道理?

不能主观臆断

实践出真知

实践是检验真理的唯一标准

目标导学三

精读课文 探究细节

阅读第1自然段,说说故事的起因是什么。

沧州南面一座寺庙门前的两个石兽沉没在河里,十多年后,寺僧重修寺庙,想把石兽找回来,于是在河中搜寻石兽。

文中主要说了几位主要人物?概括他们各自寻找河中石兽的方法及结果。

人 物 地 点 结 果

僧

僧

顺流而下

讲学家

原地沙下

老河兵

求之于上流

得于数里外

未果

原地水中

不可得

无迹

他们寻找石兽的理由有什么不同?

人 物 理 由

寺僧

讲学家

老河兵

石性坚重,沙性松浮,湮于沙上,渐沉渐深耳

石性坚重,沙性松浮,水不能冲石……转转不已,遂反溯流逆上矣。

以为顺流下矣

为什么老河兵的方法是对的?

第一种:只考虑了流水,没有考虑石兽、泥沙的关系。

第三种:既有理论又有实践,

准确把握了三者的性质及相互关系。

第二种:考虑了石兽和泥沙

的关系,忽略了流水。

示意图

精读细研

这句话,既是对讲学家之类一知半解而又自以为是的人的辛辣嘲讽,又以反问的方式指明了认识事物的方法和途径:不能片面地理解,而要全面深入地调查探究事物的特性;更不能主观臆断,而应当遵循客观事物的规律。以议论的方式,点明主题。

“然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤?”你是怎样理解这句话的?

精读细研

这个故事告诉我们什么道理

许多自然现象的发生往往有着复杂的原因,我们不能仅仅根据自己的一知半解作出推想,而要根据实际情况综合考虑各种因素来作出判断。

精读细研

目标导学四

分析手法 品味情感

“阅十余岁,僧募金重修 ”可见其毅力坚定但经验不足

“笑曰”“尔辈不能究物理”足显其一知半解而好为人师,自视清高而轻视他人

有实际经验,自信满满

结合内容,分析寺僧、讲学家及老河兵三类人物的特点。

深入探究

文中讲学家的“笑”与老河兵的“笑”有什么区别

讲学家笑寺僧包含了一种嘲讽和自信,写出了讲学家自恃博学的心态,而老河兵的“笑”则更多的是对讲学家自恃博学的一种否定,也表现了老河兵的自信和胸有成竹。

“众服为确论”这句话属于什么描写?在文中有何作用?

这句话是写众人对讲学家所说看法的态度,属于侧面描写,为下文再变埋下伏笔。

说说你是如何理解“但知其一,不知其二者多矣”这句话的?

“但知其一,不知其二者多矣”这句话是作者对寻找石兽这件事的议论,从中概括出一个道理:许多自然现象的发生往往有着复杂的原因,我们不能只知道其中一点,不知道其他就根据常理主观的判断,要究物理,实践出真知,才能得到科学的结论。

如何理解文章最后一句话?

从句式而言,这是一个反问句。就表达方式而言,这句话属于议论。从全文来看,这句话起到了点题进而突出文章中心的作用。

它既是对讲学家这样的一知半解而又自以为是者的辛辣嘲讽,又指明了认识事物的方法和途径——不能片面地理解,而要全面深入地调查、探究事物的特性;更不能主观臆断,而应当遵循客观事物的规律。同时也诠释了生活、学习中要注意理论联系实际,不可做空头理论家的哲理。

课文阐述的事理对我们平时的生活、学习有什么启示?

不能片面地理解,而要全面深入地调查探究事物的特性;更不能主观臆断,而应当遵循客观事物的规律。

同时也诠释了生活学习中要注意理论联系实际,不可做空头理论家的哲理。

层层铺垫,设置悬念。

写作特色

文章首先用寺僧的做法为讲学家的看法作铺垫,以突出讲学家的看法“众服为确论”,然后通过讲学家对寺僧的评价来表现讲学家的自信,最后用老河兵的一番话,加上“果得于数里外”的结果,巧妙地嘲讽了讲学家的好为人师和骄傲自满。这种写法使故事极具戏剧性和讽刺性。

在叙述中制造节奏波澜,平而不板。

文章先写寺僧打捞石兽未果,再写讲学家的议论令“众服为确论”(何止是众人,连读者也几乎以为这就是定论了),谁知作者又引出了老河兵的“又笑曰”,此时谜底才揭开。

写作特色

许多自然现象的发生往往有着复杂的原因,我们不能只知其一,不知其二,仅根据自己的一知半解就作出主观判断,而要根据实践情况作出判断。

小 结

有关勇于实践的名言:

百闻不如一见。——班固

纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。——陆游

一切真知都是从直接经验发源的。——毛泽东

力行而后知之真。——王夫之

有知识的人不实践,等于一只蜜蜂不酿蜜。——萨迪

经验是永久的老师。——歌德

实践是思想的真理。——车尔尼雪夫斯基

拓展延伸

河中石兽

第一种:僧

原地水中

皆不得

实践出真知

第二种:僧

第四种:老河兵

第三种:讲学家

顺流而下

原地沙下

上游

得

板书设计

拓展延伸

同学们,只知其一,不知其二却主观臆断以致犯下错误或闹出笑话的事经常发生。古人编辑的一些寓言故事、历史故事给我们深深的思考。比如“拔苗助长”,那人只知道拔苗助小苗快长,却不知道违背生长规律。结果闹出了笑话。你能列举出哪些事例?

刻舟求剑 守株待兔 掩耳盗铃

说说这节课你学到了什么

有什么体会

有什么感想

收获园地

作 业 :

1.完成同步练习题

2.背诵知识点

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读