23 马说 课件(共34张PPT)

图片预览

文档简介

(共34张PPT)

新课导入

“物尽其用,人尽其才”是人才实现自身价值的理想境界。但在很多时候,特别是古代封建社会,人才被埋没的现象非常严重,很多人才常哀叹怀才不遇、生不逢时。人才被埋没的原因是什么呢?今天这节课我们继续学习韩愈的《马说》。

伯乐相马

23 马说

人教版八年级语文 下册

1.有感情的朗读课文。

2.积累重要词语与句子意思。

3.结合注释疏通文意。

4.理解文章中作者的写作意图与所抒发的情感。

学习目标

走近作者

韩愈,字退之,河南河阳人,唐代文学家。因其祖籍在昌黎,世称韩昌黎。他与柳宗元同是古文运动的倡导者,同时,他又是唐宋八大家之首,其散文尤为著名,有“文起八代之衰”的美誉,著有《昌黎先生集》。

文学常识

说——古代的一种议论体裁,是一些文人志士对事对物有感而发,宣泄心中郁闷,托物寓意的一种体裁。

写作背景

韩愈初登仕途时,很不得志。曾三次上书宰相请求重用遭冷遇,甚至三次登门被守门人挡在门外。尽管如此,他仍然声明自己有“忧天下之心”,不会遁迹山林。后相继依附于节度使董晋和张建封幕下,郁郁不得志,再加上当时奸佞当权,政治黑暗,有才能之士不受重视。所以作《马说》,发出“伯乐不常有”的感叹。

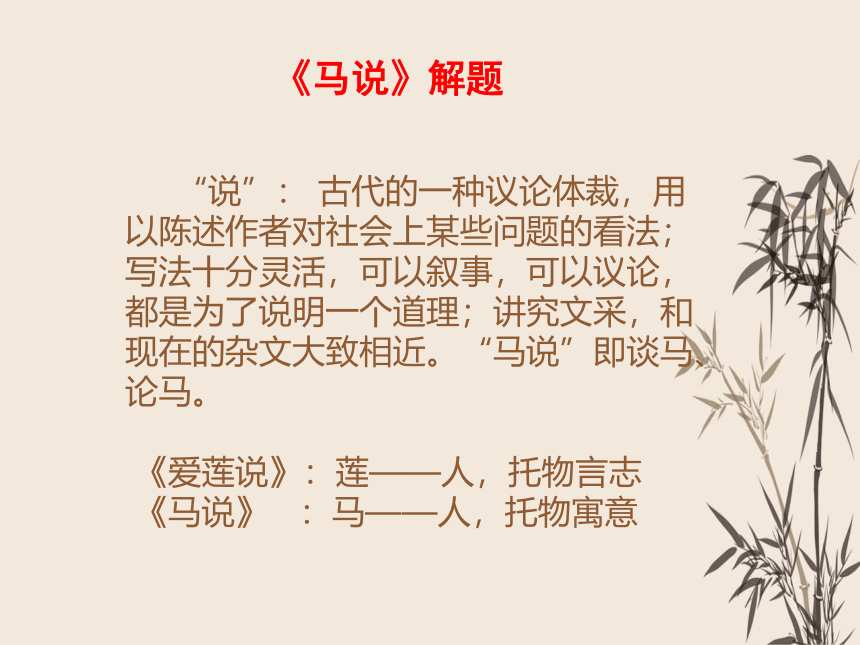

“说”: 古代的一种议论体裁,用以陈述作者对社会上某些问题的看法;写法十分灵活,可以叙事,可以议论,都是为了说明一个道理;讲究文采,和现在的杂文大致相近。“马说”即谈马、论马。

《爱莲说》:莲——人,托物言志

《马说》 :马——人,托物寓意

《马说》解题

文章开头,作者是如何阐述“伯乐”和“千里马”之间的关系的?

世有伯乐,然后有千里马。千里马常有,而伯乐不常有。

课文赏析

分析文段一

课文赏析

1、千里马被埋没的原因是什么?

食不饱。

2、本段文字从侧面讽刺了喂马者?

无能、无知、目光短浅。

分析文段二

课文赏析

1、千里马被埋没的原因是什么?

食不饱。

2、本段文字从侧面讽刺了喂马者?

无能、无知、目光短浅。

分析文段二

课文赏析

1、哪些语言能体现食马者的无知和浅薄?

策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而 不能通其意,执策而临之,曰:“天下无马!”

分析文段三

课文赏析

2、本段哪句话能体现作者的写作目的?

“其真无马邪?其真不知马也。”

3、本段表达出了作者怎样的感情?

对人才埋没的愤懑之情。

分析文段三

课文共三小节,每一小节分别阐述了什么观点?

马 说

揭示千里马被埋没的根本原因。

说明伯乐对千里马命运的决定作用。

对执策者的“不知马”进行辛辣的讽刺。

层层递进

细节探究

自由诵读一遍,思考下面的问题:

1)文中的千里马有什么特征?

日行千里、吃得很多

2)韩愈笔下的千里马有哪些遭遇?

祗辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间。

食不饱,力不足,才美不外见。

策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意。

第一段末“也”

流露出无限痛惜的感情。

第二段末“也”

反问,有愤怒、谴责的强烈语气。

第三段末“也”

即有痛切,又有对无知的饲马者的嘲讽。

韩愈不仅将自己对千里马的同情挥洒在描绘千里马遭遇的字里行间,他那复杂的情感还寄托在文中每段段末的那三个内涵丰富的“也”字上。

文中“千里马” “伯乐” “说天下无马的人”

各指什么人?作者想表明什么意思?

“千里马”

寓指有才能的人。

“伯乐”

寓指识才的明君。

“说天下无马的人”

寓指封建守旧者。

托物寓意

借千里马难遇伯乐,最终被埋没,揭露封建统治者埋没人才的现象,也表达作者怀才不遇的愤意。

千里马

寓指有才能的人。

伯 乐

寓指识才的人。

艺术特色

悟读领悟情感

①“千里马”喻人才;

②“伯乐”喻善于识别人才、赏识人才的封建统治者;

③“食马者”喻愚妄浅薄的统治者,也就是摧残人才、埋没人才的人。

1、《马说》表面上是写马,可是读着读着,就感觉作者有点醉翁之意不在酒,似乎言在此而意在彼。那作者的言外之意到底是什么?

弄清三个形象的比喻义:

悟读领悟情感

明确:世上先有赏识人才的人,然后才有人才。人才经常有,可是赏识人才的人却不常有。

原来,作者是借说马,来说“人才”之事。这种借物来说理的手法,就叫—— 托物寓意 。

2、我们将文中的本体换成喻体来体会一下:

“世有伯乐,然后有千里马。千里马常有,而伯乐不常有。”

悟读领悟情感

在韩愈看来:封建统治者应当善于识别人才,对有才能的人应该:尊之以高爵,养之以厚禄,任之以重权,使之充分施展才干。

3、作者托“马”这个物,寓什么意呢?

悟读领悟情感

他十九岁,怀着经世之志进京参加进士考试,名噪京城。

803年,韩愈任监察御史不过二个月,上书《论天旱人饥状》痛陈百姓苦难,请求朝廷缓征赋税。

他曾不顾个人安危,上书《论佛骨表》,痛斥佛之不可信,要求将佛骨 “投诸水火,永绝根本,断天下之疑,绝后代之惑。”

他协助宰相裴度平定淮西之乱。

他曾单身匹马,冒着风险赴镇州,不费一兵一卒,平息镇州之乱。

韩愈被贬为潮州刺史时,驱鳄鱼、为民除害;请教师,办乡村学校;释放奴隶;率领百姓,兴修水利,排涝灌溉。

韩愈为京兆尹时,京兆之地社会安定,盗贼止,米价不敢涨。

他倡导古文革新运动,成为古文革新运动的领袖。

韩愈生平链接:

悟读领悟情感

《马说》大约作于贞元十一年至十六年间。这时,韩愈初登仕途,很不得志。他曾三次上书宰相求擢(zhuó)用。很可惜有“忧天下之心”的他,终未被采纳。

后来又相继依附于一些节度使幕下,郁郁不得志,再加上当时奸佞当权,政治黑暗,有才能之士不受重视,所以他有“伯乐不常有”之叹。

4、像韩愈这样,有治世之才,忧民之心的人才,又处于怎样的境遇呢?

作者如何层层深入论证论点的?

首先提出全文论点,接着从正反两方面对论点作概括论述,第二段进一步从反面展开论述,说明伯乐对千里马的重要性。第三段对“食马者”进行辛辣的嘲讽,结尾再次强调造成不合理现象的原因,是“其真不知马也”,点明主旨,并与开头的论点照应。

指出千里马被埋没的原因食马者不知其能 千里而食也”

第一段

提出论点:

世有伯乐,

然后有千里马

正面论证

千里马常有,而伯乐不常有

反面论证

故虽有名马…...

不以千里称也。

第二段

进一步从反面论证:

反面论证,得出结论:

其真不知马也(主旨)

第三段

托物寓意。

文章通篇采用托物寓意的写法,借助伯乐对千里马的重要作用,将发现人才的人比作“伯乐”,将愚昧浅薄的统治者比作“食马者”,将人才比作“千里马”,阐述了封建社会中人才被埋没的原因,对统治者摧残和埋没人才的现象进行了猛烈的抨击。例如,用“祗辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间”来指出千里马的遭遇,用“食不饱,力不足,才美不外见”来揭示它的才能被埋没的原因。

写作特色

中心突出。

全文围绕着“世有伯乐,然后有千里马”这个中心逐层展开论述。文章开篇说伯乐知马而“伯乐不常有”,故千里马“不以千里称”是具有必然性的;中间从“食马者不知其能千里而食”说到千里马“食不饱,力不足,才美不外见,且欲与常马等不可得”,深刻地揭示了千里马被埋没的原因——食马者不识千里马。最后,痛斥食马者的愚昧浅薄,由此引出全文的结句“其真不知马也”的现状总结,流露出强烈的呼唤识才的统治者,呼唤统治者重视人才的情感。

写作特色

本文是一篇寓言性杂文,借伯乐相马的故事提出了“千里马常有,而伯乐不常有”的见解,托物寓意,讽刺和控诉了封建统治者不识人才、不重视人才、摧残人才的愚昧和昏庸,表达了作者怀才不遇的强烈愤慨,流露出强烈的呼唤识才的统治者,呼唤要重视人才的选拔和培养,对人才要给予优厚的待遇的情感。

主旨探究

马说

千里马与伯乐的关系

千里马被埋没的原因

不是无千里马,而是不知马

无限惋惜

无限愤懑

无限嘲讽

板书设计

1、读完本文后,你认为伯乐应具备怎样的才能?请联系你自己的读书实际,列举一位大家熟悉的伯乐,并用简洁的语言概括他的事迹。

* 伯乐必须具备知人善用的才能,任人唯贤,要善于发现并重用人才。如:齐桓公发现并重用管仲,使齐国强盛起来。

拓展延伸

2、伯乐和千里马在推动社会发展方面谁更重要?请畅谈你的看法?可举历史和现实生活中的例子证明自己的观点?

*如:我认为千里马更重要。因为社会发展需要人才,而千里马正是推动社会发展的巨大动力。试想如果没有爱迪生发明电灯,我们寻找光明的眼睛不知还要在黑暗中徘徊多久。再如:如果没有那些群策群力的科学家,我们不知能否破解DNA的奥秘。

说说这节课你学到了什么

有什么体会

有什么感想

收获园地

作 业 :

1.完成同步练习题

2.背诵知识点

新课导入

“物尽其用,人尽其才”是人才实现自身价值的理想境界。但在很多时候,特别是古代封建社会,人才被埋没的现象非常严重,很多人才常哀叹怀才不遇、生不逢时。人才被埋没的原因是什么呢?今天这节课我们继续学习韩愈的《马说》。

伯乐相马

23 马说

人教版八年级语文 下册

1.有感情的朗读课文。

2.积累重要词语与句子意思。

3.结合注释疏通文意。

4.理解文章中作者的写作意图与所抒发的情感。

学习目标

走近作者

韩愈,字退之,河南河阳人,唐代文学家。因其祖籍在昌黎,世称韩昌黎。他与柳宗元同是古文运动的倡导者,同时,他又是唐宋八大家之首,其散文尤为著名,有“文起八代之衰”的美誉,著有《昌黎先生集》。

文学常识

说——古代的一种议论体裁,是一些文人志士对事对物有感而发,宣泄心中郁闷,托物寓意的一种体裁。

写作背景

韩愈初登仕途时,很不得志。曾三次上书宰相请求重用遭冷遇,甚至三次登门被守门人挡在门外。尽管如此,他仍然声明自己有“忧天下之心”,不会遁迹山林。后相继依附于节度使董晋和张建封幕下,郁郁不得志,再加上当时奸佞当权,政治黑暗,有才能之士不受重视。所以作《马说》,发出“伯乐不常有”的感叹。

“说”: 古代的一种议论体裁,用以陈述作者对社会上某些问题的看法;写法十分灵活,可以叙事,可以议论,都是为了说明一个道理;讲究文采,和现在的杂文大致相近。“马说”即谈马、论马。

《爱莲说》:莲——人,托物言志

《马说》 :马——人,托物寓意

《马说》解题

文章开头,作者是如何阐述“伯乐”和“千里马”之间的关系的?

世有伯乐,然后有千里马。千里马常有,而伯乐不常有。

课文赏析

分析文段一

课文赏析

1、千里马被埋没的原因是什么?

食不饱。

2、本段文字从侧面讽刺了喂马者?

无能、无知、目光短浅。

分析文段二

课文赏析

1、千里马被埋没的原因是什么?

食不饱。

2、本段文字从侧面讽刺了喂马者?

无能、无知、目光短浅。

分析文段二

课文赏析

1、哪些语言能体现食马者的无知和浅薄?

策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而 不能通其意,执策而临之,曰:“天下无马!”

分析文段三

课文赏析

2、本段哪句话能体现作者的写作目的?

“其真无马邪?其真不知马也。”

3、本段表达出了作者怎样的感情?

对人才埋没的愤懑之情。

分析文段三

课文共三小节,每一小节分别阐述了什么观点?

马 说

揭示千里马被埋没的根本原因。

说明伯乐对千里马命运的决定作用。

对执策者的“不知马”进行辛辣的讽刺。

层层递进

细节探究

自由诵读一遍,思考下面的问题:

1)文中的千里马有什么特征?

日行千里、吃得很多

2)韩愈笔下的千里马有哪些遭遇?

祗辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间。

食不饱,力不足,才美不外见。

策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意。

第一段末“也”

流露出无限痛惜的感情。

第二段末“也”

反问,有愤怒、谴责的强烈语气。

第三段末“也”

即有痛切,又有对无知的饲马者的嘲讽。

韩愈不仅将自己对千里马的同情挥洒在描绘千里马遭遇的字里行间,他那复杂的情感还寄托在文中每段段末的那三个内涵丰富的“也”字上。

文中“千里马” “伯乐” “说天下无马的人”

各指什么人?作者想表明什么意思?

“千里马”

寓指有才能的人。

“伯乐”

寓指识才的明君。

“说天下无马的人”

寓指封建守旧者。

托物寓意

借千里马难遇伯乐,最终被埋没,揭露封建统治者埋没人才的现象,也表达作者怀才不遇的愤意。

千里马

寓指有才能的人。

伯 乐

寓指识才的人。

艺术特色

悟读领悟情感

①“千里马”喻人才;

②“伯乐”喻善于识别人才、赏识人才的封建统治者;

③“食马者”喻愚妄浅薄的统治者,也就是摧残人才、埋没人才的人。

1、《马说》表面上是写马,可是读着读着,就感觉作者有点醉翁之意不在酒,似乎言在此而意在彼。那作者的言外之意到底是什么?

弄清三个形象的比喻义:

悟读领悟情感

明确:世上先有赏识人才的人,然后才有人才。人才经常有,可是赏识人才的人却不常有。

原来,作者是借说马,来说“人才”之事。这种借物来说理的手法,就叫—— 托物寓意 。

2、我们将文中的本体换成喻体来体会一下:

“世有伯乐,然后有千里马。千里马常有,而伯乐不常有。”

悟读领悟情感

在韩愈看来:封建统治者应当善于识别人才,对有才能的人应该:尊之以高爵,养之以厚禄,任之以重权,使之充分施展才干。

3、作者托“马”这个物,寓什么意呢?

悟读领悟情感

他十九岁,怀着经世之志进京参加进士考试,名噪京城。

803年,韩愈任监察御史不过二个月,上书《论天旱人饥状》痛陈百姓苦难,请求朝廷缓征赋税。

他曾不顾个人安危,上书《论佛骨表》,痛斥佛之不可信,要求将佛骨 “投诸水火,永绝根本,断天下之疑,绝后代之惑。”

他协助宰相裴度平定淮西之乱。

他曾单身匹马,冒着风险赴镇州,不费一兵一卒,平息镇州之乱。

韩愈被贬为潮州刺史时,驱鳄鱼、为民除害;请教师,办乡村学校;释放奴隶;率领百姓,兴修水利,排涝灌溉。

韩愈为京兆尹时,京兆之地社会安定,盗贼止,米价不敢涨。

他倡导古文革新运动,成为古文革新运动的领袖。

韩愈生平链接:

悟读领悟情感

《马说》大约作于贞元十一年至十六年间。这时,韩愈初登仕途,很不得志。他曾三次上书宰相求擢(zhuó)用。很可惜有“忧天下之心”的他,终未被采纳。

后来又相继依附于一些节度使幕下,郁郁不得志,再加上当时奸佞当权,政治黑暗,有才能之士不受重视,所以他有“伯乐不常有”之叹。

4、像韩愈这样,有治世之才,忧民之心的人才,又处于怎样的境遇呢?

作者如何层层深入论证论点的?

首先提出全文论点,接着从正反两方面对论点作概括论述,第二段进一步从反面展开论述,说明伯乐对千里马的重要性。第三段对“食马者”进行辛辣的嘲讽,结尾再次强调造成不合理现象的原因,是“其真不知马也”,点明主旨,并与开头的论点照应。

指出千里马被埋没的原因食马者不知其能 千里而食也”

第一段

提出论点:

世有伯乐,

然后有千里马

正面论证

千里马常有,而伯乐不常有

反面论证

故虽有名马…...

不以千里称也。

第二段

进一步从反面论证:

反面论证,得出结论:

其真不知马也(主旨)

第三段

托物寓意。

文章通篇采用托物寓意的写法,借助伯乐对千里马的重要作用,将发现人才的人比作“伯乐”,将愚昧浅薄的统治者比作“食马者”,将人才比作“千里马”,阐述了封建社会中人才被埋没的原因,对统治者摧残和埋没人才的现象进行了猛烈的抨击。例如,用“祗辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间”来指出千里马的遭遇,用“食不饱,力不足,才美不外见”来揭示它的才能被埋没的原因。

写作特色

中心突出。

全文围绕着“世有伯乐,然后有千里马”这个中心逐层展开论述。文章开篇说伯乐知马而“伯乐不常有”,故千里马“不以千里称”是具有必然性的;中间从“食马者不知其能千里而食”说到千里马“食不饱,力不足,才美不外见,且欲与常马等不可得”,深刻地揭示了千里马被埋没的原因——食马者不识千里马。最后,痛斥食马者的愚昧浅薄,由此引出全文的结句“其真不知马也”的现状总结,流露出强烈的呼唤识才的统治者,呼唤统治者重视人才的情感。

写作特色

本文是一篇寓言性杂文,借伯乐相马的故事提出了“千里马常有,而伯乐不常有”的见解,托物寓意,讽刺和控诉了封建统治者不识人才、不重视人才、摧残人才的愚昧和昏庸,表达了作者怀才不遇的强烈愤慨,流露出强烈的呼唤识才的统治者,呼唤要重视人才的选拔和培养,对人才要给予优厚的待遇的情感。

主旨探究

马说

千里马与伯乐的关系

千里马被埋没的原因

不是无千里马,而是不知马

无限惋惜

无限愤懑

无限嘲讽

板书设计

1、读完本文后,你认为伯乐应具备怎样的才能?请联系你自己的读书实际,列举一位大家熟悉的伯乐,并用简洁的语言概括他的事迹。

* 伯乐必须具备知人善用的才能,任人唯贤,要善于发现并重用人才。如:齐桓公发现并重用管仲,使齐国强盛起来。

拓展延伸

2、伯乐和千里马在推动社会发展方面谁更重要?请畅谈你的看法?可举历史和现实生活中的例子证明自己的观点?

*如:我认为千里马更重要。因为社会发展需要人才,而千里马正是推动社会发展的巨大动力。试想如果没有爱迪生发明电灯,我们寻找光明的眼睛不知还要在黑暗中徘徊多久。再如:如果没有那些群策群力的科学家,我们不知能否破解DNA的奥秘。

说说这节课你学到了什么

有什么体会

有什么感想

收获园地

作 业 :

1.完成同步练习题

2.背诵知识点

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读