2021-2022学年高中语文统编版(2019)必修下册15-1谏太宗十思疏优质课件(38张PPT)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年高中语文统编版(2019)必修下册15-1谏太宗十思疏优质课件(38张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-02-11 22:35:45 | ||

图片预览

文档简介

(共38张PPT)

谏太宗十思疏

魏征

魏征

魏徵(580年-643年2月11日),字玄成,下曲阳县人。唐朝初年杰出的政治家、思想家、文学家和史学家。贞观十七年,魏徵去世,享年六十四岁。获赠司空、相州都督,谥号“文贞”。 随后名列“凌烟阁二十四功臣”第四位。

他生性刚直,善于直言诤谏。一生先后上书二百多次,达数十万言,大都被采纳。他死后,唐太宗悲痛不已,亲自为他与了碑文,并对侍臣说:“人以铜为镜,可以正衣冠;以古为镜,可以见兴替;以人为镜,可以知得失。魏征没,朕亡一镜矣。”

魏征名言

怨不在大,可畏惟人,载舟覆舟,所宜深慎。

善始者实繁,克终者盖寡。

求木之长者,必固其根本;欲流之远者,必浚其泉源;思国之安者,必积其德义。

君之所以明者,兼听也;其所以暗者,偏信也。

小善不足以掩众恶,小疵不足以妨大美。

因其材以取之,审其能以任之,用其所长,舍其所短。

名人佚事:嗜吃醋芹

魏左相忠言谠论,替襄万几,诚社稷臣。有日退朝,太宗笑谓侍臣曰:“此羊鼻公不知遣何好而能动其情?”侍臣曰:“魏征嗜醋芹,每食之欣然称快,此见其真态也。”明日召赐食,有醋芹三杯,公见之欣喜翼然,食未竟而芹已尽。太宗笑曰:“卿谓无所好,今朕见之矣。”公拜谢曰:“君无为故无所好,臣执作从事,独僻此收敛物。”太宗默而感之,公退,太宗仰睨而三叹之。

文体:疏

疏,是奏议文体的一种。奏议类文章是古代臣属进呈给帝王的奏章的统称,包括奏、议、疏、表、对策等。疏,是分条陈述的意思。有名的“疏”类文章有《论贵粟疏》(晁错)、《论积贮疏》(贾谊)等。

此外:对古书经典类的注解和对书籍注解的进一步注释,和注合称注疏;僧道拜忏时所焚化的祝告文,如疏文。

学习活动一:阅读文本,梳理文言基础知识

1、借助课下注释和工具书,疏通本文的字词句,准确理解文章大意。

1)自主学习:自主落实字词句,对照课文注释,借助工具书;梳理过程中如遇障碍、疑惑,做好标记。要求学生使用《同步解析与测评》,完成上面的“语言知识梳理”【尽量让学生在课前完成】

2)集中提问:针对这篇文章难懂的字词句,课堂上由学生集中提问,其他同学或老师相互解答。【学生能够相互解答的尽量让学生解答,学生无法解答的,老师才解答】

提示:

本文中词类活用较多,要求学生根据课文和《同步解析与测评》进行归纳总结。(主要有名词活用、动词活用和形容词活用,尤其是形容词活用特别多)

总结虚词“而”的意义与用法

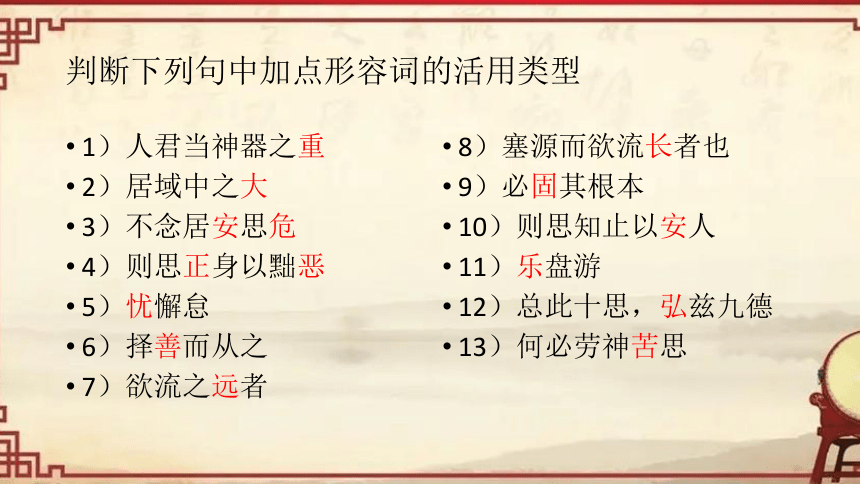

判断下列句中加点形容词的活用类型

1)人君当神器之重

2)居域中之大

3)不念居安思危

4)则思正身以黜恶

5)忧懈怠

6)择善而从之

7)欲流之远者

8)塞源而欲流长者也

9)必固其根本

10)则思知止以安人

11)乐盘游

12)总此十思,弘兹九德

13)何必劳神苦思

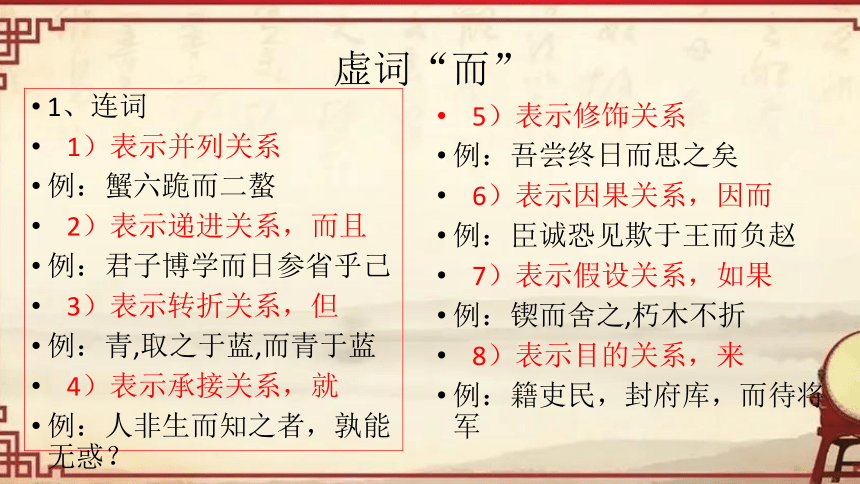

虚词“而”

1、连词

1)表示并列关系

例:蟹六跪而二螯

2)表示递进关系,而且

例:君子博学而日参省乎己

3)表示转折关系,但

例:青,取之于蓝,而青于蓝

4)表示承接关系,就

例:人非生而知之者,孰能无惑?

5)表示修饰关系

例:吾尝终日而思之矣

6)表示因果关系,因而

例:臣诚恐见欺于王而负赵

7)表示假设关系,如果

例:锲而舍之,朽木不折

8)表示目的关系,来

例:籍吏民,封府库,而待将军

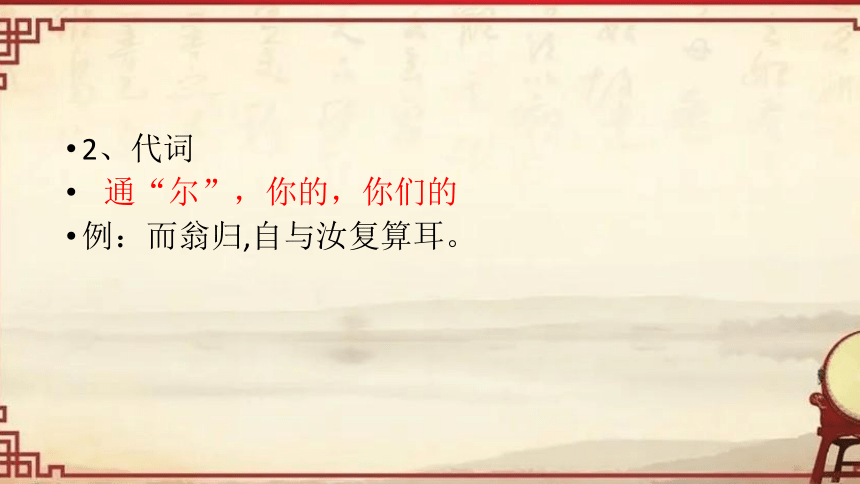

2、代词

通“尔”,你的,你们的

例:而翁归,自与汝复算耳。

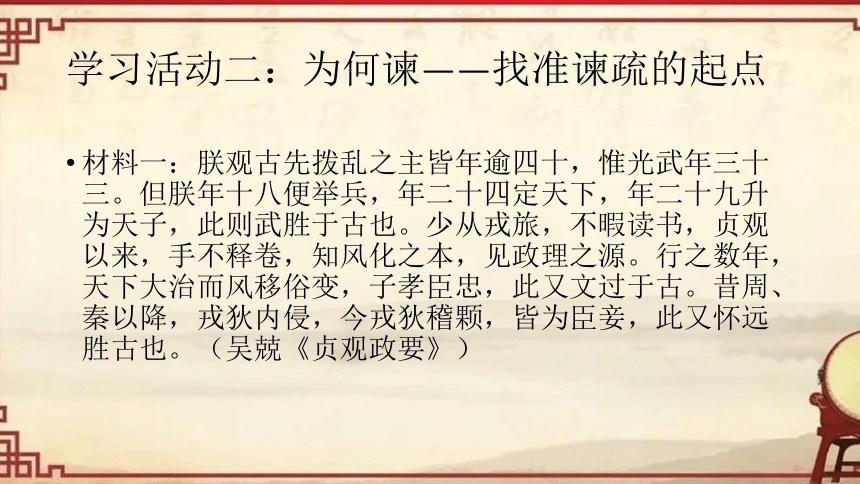

学习活动二:为何谏——找准谏疏的起点

材料一:朕观古先拨乱之主皆年逾四十,惟光武年三十三。但朕年十八便举兵,年二十四定天下,年二十九升为天子,此则武胜于古也。少从戎旅,不暇读书,贞观以来,手不释卷,知风化之本,见政理之源。行之数年,天下大治而风移俗变,子孝臣忠,此又文过于古。昔周、秦以降,戎狄内侵,今戎狄稽颗,皆为臣妾,此又怀远胜古也。(吴兢《贞观政要》)

材料二:唐太宗李世民跟随其父亲李渊反隋时作战勇敢,生活俭朴,颇有作为。公元627年李世民即位,改元贞观。在贞观初年,他借鉴隋炀帝覆亡的教训,进一步保持了节俭、谨慎的作风,实行了不少有利于国计民生的政策。经过十几年的治理,经济得到发展,百姓生活也富裕起来,加上边防巩固,内外无事,唐太宗逐渐骄奢忘本,大修庙宇宫殿,广求珍宝,四处巡游,劳民伤财。魏征对此极为忧虑,他清醒地看到了繁荣昌盛的后面隐藏着危机,在贞观十一年(637)的三月到七月,“频上四疏,以陈得失”,《谏太宗十思疏》就是其中第二疏,因此也称“论时政第二疏”。

材料三:课文《谏太宗十思疏》。

臣闻求木之长者……奔车朽索,其可忽乎?……何必劳神苦思,代下司职,役聪明之耳目,亏无为之大道哉!

阅读上面的三则材料,完成下面的学习任务。

1、本文写于贞观十一年。“贞观之治”是唐朝初年唐太宗李世民在位期间出现的政治清明、经济复苏、文化繁荣的治世局面。面对这样的盛世明君,魏征为什么还要谏十思、批逆鳞呢?结合材料一、二简要分析。

2、在魏征看来,理想的君主应该是怎样的?君主一般会犯哪些错误?请阅读课文进行梳理。

概括与梳理

学生根据材料找出原因,根据课文梳理相关信息。

第2题提示:

理想的君主 君主常犯的错误

当神器之重,居域中之大,将崇极天之峻,永保无疆之休; 居安思危,戒奢以俭; 承天景命,殷忧而道著; 竭诚以待下; 文武争驰,君臣无事; 鸣琴垂拱,不言而化 …… 德不处其厚,情不胜其欲;

功成而德衰;

克终者寡;

既得志,则纵情以傲物;

谗邪壅蔽;

因喜以谬赏,以怒而滥刑

……

学习活动三:谏何——分析谏疏内容

1、清代吴楚材评价《谏太宗十思疏》说“通篇只重一‘思’,却要从道义上看出”。阅读文章,勾画出文中“十思”的具体内容,这些内容可以归纳成五个方面,请分别加以概括,并根据示例填入下表中;作者提出的这“十思”,是为了说明自己的核心观点,请找出其中心观点。

2、作者认为,君主能够做到“十思”,将会产生非常好的效果,请结合课文从君主、臣子的角度具体分析其效果。

“十思”内容 “五个”方面

见可欲则思知足以自戒 生活方面(俭:知足知止)

将有作则思知止以安人

课堂梳理与归纳

重难点在于把“十思”归纳成五个方面,根据提示可知需要概括成【生活方面(俭:知足知止)】形式。

“十思”内容 “五个”方面

见可欲则思知足以自戒 生活方面(俭:知足知止)

将有作则思知止以安人 念高危则思谦冲而自牧 待人方面(谦:谦冲自牧)

惧满溢则思江海下百川 乐盘游则思三驱以为度 处事方面(慎:慎始敬终)

忧懈怠则思慎始而敬终 虑壅蔽则思虚心以纳下 用人方面(正:正身黜恶)

想谗邪则思正身以黜恶 恩所加则思无因喜以谬赏 执法方面(明:赏罚公正)

罚所及则思无以怒而滥刑 第2题提示:效果

对象 效果

臣子 文武争驰:智者尽其谋,勇者竭其力,仁者播其惠,信者效其忠

君主 在君无事:尽豫游之乐,可以养松乔之寿,鸣琴垂拱,不言而化

学习活动四:如何谏——谏疏的技巧

对于“喜闻顺旨之说”而“不悦逆耳之言”的君主来说,纠正其偏差无异于犯龙鳞。在封建社会伴君如伴虎的背景下,说什么固然很重要,然而怎么说更为重要。魏征不仅是一位诤臣,也是一位说话高手,能够熟练运用劝谏技巧,阅读文章,完成下面的学习任务。

1、结合前面的学习活动和文章内容,梳理本文的行文思路。

2、作者通过什么方法提出自己的中心观点的?有什么好处?

3、作者为什么不开门见山地提出“十思”,而是先从常识和历史经验角度论证积其德义的重要性?请简要说明。

4、在劝谏过程中,作者主要运用了哪些论证方法来劝谏唐太宗?请结合文本具体分析。

课堂探讨与分享

主要探讨第3题和第4题,小组探讨形成共识,做好笔记,在课堂上进行交流分享。

第1题提示:

三个段落,环环相扣,步步深人。

首先提出问题——应当“思”,提出中心论点;再分析问题——为何“思”,再到解决问题——怎样“思”和效果如何。结构严谨,浑然一体。

第2题提示

作者运用比喻,从生活常见的树木、流水等自然现象入手提出中心论点。

好处:因为作者要论述的是治国安民的根本大计,而进谏的对象是国君,运用比喻,从树木、流水这些生活中常见的现象人手说理,就显得亲切生动,容易被君主接受。同时,要“木长”就必须“固其根本”,要“流远”就必须“浚其泉源”,这都是生活中的常识。通过类比,推出要“国安”必须“积其德义”的中心论点。

第3题:

首先,向君主提出规谏,成功与否的主动权在君主一方,劝谏者要注意方式和方法。直接提出解决方案无疑是对君主当前行为的直接否定,规劝效果无法保证。

其次,从德义入手,点位很准,站位很高。一方面把君主治理国家的君道纳入宇宙万物的规律中,消解了君权的神秘性和独特性,给规范君权找到一个标准和依据,就如“木固其根”“水浚其源”一样,人君安国就应该积其德义;另一方面又将唐太宗的治国放入历代君主治国的时间维度,从成败得失的角度探讨治国的要义,这是建国伊始唐太宗最想听的。

因此,魏征先谈德义,不仅是从臣子谏言君主这个具体语境出发,也是从君道这个高度做文章,为下文提出“十思”奠定了理论基础。

第4题提示:

作者所运用的论证方法主要是比喻论证和对比论证。

文中用了大量生动的比喻,借以阐发治国安民的思想,言简意赅,具有很强的说服力。如文章开篇谈论治国要注重“积其德义”这一根本原则时,从两个方面比喻论证,即“木之长者,必固其根本”和“流之远者,必浚其泉源”。“固其根本”是树木长得高的必要条件,而“浚其泉源”,也是流水流得长远的前提。运用自然中的现象来比喻治国的原则,浅显易懂而又生动形象。同样,魏征以水可以载舟也可以覆舟来比喻人民的力量的重要性,至今还为人们传颂。

文中正反对比论证,增强了说服力。正反对比论证集中在一、二自然段,如“求木之长者,必固其根本”,而从反面来说“根不固而求木之长”“知其不可”,因此,“根本”与“长”的关系自然而然被人们接受了。再有第二段中引用历史的教训来劝谏唐太宗时。也注意了正反对比论证,“有善始者实繁,能克终者盖寡”,一繁一寡,最能触动唐太宗的心,从而引以为戒。

5、探究:谏议的手段很多,苏洵在《谏论上》中认为:“说之术可为谏法者五:理谕之,势禁之,利诱之,激怒之,隐讽之之谓也。”结合本文,举例说明魏征运用了哪些谏议手段对唐太宗进行规劝。

明确:除“激怒之”外,其他的方法都有采用。“木固其根”“水浚其源”是用来比喻治国“必积其德义”,又通过正反对比,论证“积其德义”的重要性,采用的是“理谕之”的方法。列举历来君主的成败皆在“殷忧而道著,功成而德衰”,百姓在朝代变更中有“载舟覆舟”的力量,希望君主深切戒慎,采用的是“势禁之”的方法。所谏“十思”皆是针对君主常有的过失而作,具有“隐讽”的效果。文章最后提出理想的君主可以做到“文武争驰,在君无事”“鸣琴垂拱,不言而化的治国效果,采用的是“利诱之”的方法。

迁移运用:探究“谏议”

联读《谏逐客书》《邹忌讽齐王纳谏》,探究下面的问题。

1、通读几篇文章,完成下面的表格。

项目 《谏太宗十思疏》 《谏逐客书》 《邹忌讽齐王纳谏》

劝谏对象

劝谏主题

主要策略

产生效果

2、从上面的表格中,我们得出关于“谏议”的哪些结论?请一一写出来,并加以分析,并总结出“谏议”的技巧。

3、课堂交流与分享,形成最终答案,总结“谏议”技巧和方法。

课堂练习

1、下列句子中对加点词的解释不正确的一项是( )

A .永保无疆之休 休:喜庆,福禄

B .夫在殷忧 殷:深

C .念高危则思谦冲而自牧 冲:前进,进取

D .简能而任之 简:挑选,选拔

2、下列各组句子中,加点词的意义和用法全都相同的一组是( )

A .臣闻求木之长者 人君当神器之重

B .斯亦伐根以求木茂 必竭诚以待下

C .求木之长者 有善始者实繁

D .根不固而求木之长 而况于明哲乎

3、下列各项中,加点词语的用法不同于其他三项的一项是 ( )

A .必固其根本

B .乐盘游则思三驱以为度

C .将有作则思知止以安人

D .假舆马者,非利足也

4、下列句子中与例句句式相同的一项是( )

例句:虽董之以严刑

A .鸣琴垂拱

B .振之以威怒

C .虑壅蔽则思虚心以纳下

D .斯亦伐根以求木茂,塞源而欲流长者也

5、下列对课文中文化常识的解说,错误的一项是( )

A .“太宗”是古代帝王的庙号。庙号是中国古代帝王死后在太庙里立室奉祀时追尊的名号,按照“祖有功而宗有德”的标准,开国君主一般是祖,继嗣君主有治国才能者为宗。

B .“疏”指分条陈述;作为一种文体,它是古代臣下向呈帝条陈自己对某事的意见的一种文件,也称“奏疏”或“奏议”。

C .“可畏惟人”的“人”实为民,这里避唐太宗李世民的名讳。古代君王为了显示威严,规定人们说话时避免直呼其名或在行文中直写其名,而以别的字相代替。

D .“下愚”意为最愚昧无知的人。此为谦辞,用作自称。谦辞是表示谦虚或谦恭的言辞,如“过奖”“不敢当”等,常用于人们日常交际和书信往来中,大都只能用于自称。

谏太宗十思疏

魏征

魏征

魏徵(580年-643年2月11日),字玄成,下曲阳县人。唐朝初年杰出的政治家、思想家、文学家和史学家。贞观十七年,魏徵去世,享年六十四岁。获赠司空、相州都督,谥号“文贞”。 随后名列“凌烟阁二十四功臣”第四位。

他生性刚直,善于直言诤谏。一生先后上书二百多次,达数十万言,大都被采纳。他死后,唐太宗悲痛不已,亲自为他与了碑文,并对侍臣说:“人以铜为镜,可以正衣冠;以古为镜,可以见兴替;以人为镜,可以知得失。魏征没,朕亡一镜矣。”

魏征名言

怨不在大,可畏惟人,载舟覆舟,所宜深慎。

善始者实繁,克终者盖寡。

求木之长者,必固其根本;欲流之远者,必浚其泉源;思国之安者,必积其德义。

君之所以明者,兼听也;其所以暗者,偏信也。

小善不足以掩众恶,小疵不足以妨大美。

因其材以取之,审其能以任之,用其所长,舍其所短。

名人佚事:嗜吃醋芹

魏左相忠言谠论,替襄万几,诚社稷臣。有日退朝,太宗笑谓侍臣曰:“此羊鼻公不知遣何好而能动其情?”侍臣曰:“魏征嗜醋芹,每食之欣然称快,此见其真态也。”明日召赐食,有醋芹三杯,公见之欣喜翼然,食未竟而芹已尽。太宗笑曰:“卿谓无所好,今朕见之矣。”公拜谢曰:“君无为故无所好,臣执作从事,独僻此收敛物。”太宗默而感之,公退,太宗仰睨而三叹之。

文体:疏

疏,是奏议文体的一种。奏议类文章是古代臣属进呈给帝王的奏章的统称,包括奏、议、疏、表、对策等。疏,是分条陈述的意思。有名的“疏”类文章有《论贵粟疏》(晁错)、《论积贮疏》(贾谊)等。

此外:对古书经典类的注解和对书籍注解的进一步注释,和注合称注疏;僧道拜忏时所焚化的祝告文,如疏文。

学习活动一:阅读文本,梳理文言基础知识

1、借助课下注释和工具书,疏通本文的字词句,准确理解文章大意。

1)自主学习:自主落实字词句,对照课文注释,借助工具书;梳理过程中如遇障碍、疑惑,做好标记。要求学生使用《同步解析与测评》,完成上面的“语言知识梳理”【尽量让学生在课前完成】

2)集中提问:针对这篇文章难懂的字词句,课堂上由学生集中提问,其他同学或老师相互解答。【学生能够相互解答的尽量让学生解答,学生无法解答的,老师才解答】

提示:

本文中词类活用较多,要求学生根据课文和《同步解析与测评》进行归纳总结。(主要有名词活用、动词活用和形容词活用,尤其是形容词活用特别多)

总结虚词“而”的意义与用法

判断下列句中加点形容词的活用类型

1)人君当神器之重

2)居域中之大

3)不念居安思危

4)则思正身以黜恶

5)忧懈怠

6)择善而从之

7)欲流之远者

8)塞源而欲流长者也

9)必固其根本

10)则思知止以安人

11)乐盘游

12)总此十思,弘兹九德

13)何必劳神苦思

虚词“而”

1、连词

1)表示并列关系

例:蟹六跪而二螯

2)表示递进关系,而且

例:君子博学而日参省乎己

3)表示转折关系,但

例:青,取之于蓝,而青于蓝

4)表示承接关系,就

例:人非生而知之者,孰能无惑?

5)表示修饰关系

例:吾尝终日而思之矣

6)表示因果关系,因而

例:臣诚恐见欺于王而负赵

7)表示假设关系,如果

例:锲而舍之,朽木不折

8)表示目的关系,来

例:籍吏民,封府库,而待将军

2、代词

通“尔”,你的,你们的

例:而翁归,自与汝复算耳。

学习活动二:为何谏——找准谏疏的起点

材料一:朕观古先拨乱之主皆年逾四十,惟光武年三十三。但朕年十八便举兵,年二十四定天下,年二十九升为天子,此则武胜于古也。少从戎旅,不暇读书,贞观以来,手不释卷,知风化之本,见政理之源。行之数年,天下大治而风移俗变,子孝臣忠,此又文过于古。昔周、秦以降,戎狄内侵,今戎狄稽颗,皆为臣妾,此又怀远胜古也。(吴兢《贞观政要》)

材料二:唐太宗李世民跟随其父亲李渊反隋时作战勇敢,生活俭朴,颇有作为。公元627年李世民即位,改元贞观。在贞观初年,他借鉴隋炀帝覆亡的教训,进一步保持了节俭、谨慎的作风,实行了不少有利于国计民生的政策。经过十几年的治理,经济得到发展,百姓生活也富裕起来,加上边防巩固,内外无事,唐太宗逐渐骄奢忘本,大修庙宇宫殿,广求珍宝,四处巡游,劳民伤财。魏征对此极为忧虑,他清醒地看到了繁荣昌盛的后面隐藏着危机,在贞观十一年(637)的三月到七月,“频上四疏,以陈得失”,《谏太宗十思疏》就是其中第二疏,因此也称“论时政第二疏”。

材料三:课文《谏太宗十思疏》。

臣闻求木之长者……奔车朽索,其可忽乎?……何必劳神苦思,代下司职,役聪明之耳目,亏无为之大道哉!

阅读上面的三则材料,完成下面的学习任务。

1、本文写于贞观十一年。“贞观之治”是唐朝初年唐太宗李世民在位期间出现的政治清明、经济复苏、文化繁荣的治世局面。面对这样的盛世明君,魏征为什么还要谏十思、批逆鳞呢?结合材料一、二简要分析。

2、在魏征看来,理想的君主应该是怎样的?君主一般会犯哪些错误?请阅读课文进行梳理。

概括与梳理

学生根据材料找出原因,根据课文梳理相关信息。

第2题提示:

理想的君主 君主常犯的错误

当神器之重,居域中之大,将崇极天之峻,永保无疆之休; 居安思危,戒奢以俭; 承天景命,殷忧而道著; 竭诚以待下; 文武争驰,君臣无事; 鸣琴垂拱,不言而化 …… 德不处其厚,情不胜其欲;

功成而德衰;

克终者寡;

既得志,则纵情以傲物;

谗邪壅蔽;

因喜以谬赏,以怒而滥刑

……

学习活动三:谏何——分析谏疏内容

1、清代吴楚材评价《谏太宗十思疏》说“通篇只重一‘思’,却要从道义上看出”。阅读文章,勾画出文中“十思”的具体内容,这些内容可以归纳成五个方面,请分别加以概括,并根据示例填入下表中;作者提出的这“十思”,是为了说明自己的核心观点,请找出其中心观点。

2、作者认为,君主能够做到“十思”,将会产生非常好的效果,请结合课文从君主、臣子的角度具体分析其效果。

“十思”内容 “五个”方面

见可欲则思知足以自戒 生活方面(俭:知足知止)

将有作则思知止以安人

课堂梳理与归纳

重难点在于把“十思”归纳成五个方面,根据提示可知需要概括成【生活方面(俭:知足知止)】形式。

“十思”内容 “五个”方面

见可欲则思知足以自戒 生活方面(俭:知足知止)

将有作则思知止以安人 念高危则思谦冲而自牧 待人方面(谦:谦冲自牧)

惧满溢则思江海下百川 乐盘游则思三驱以为度 处事方面(慎:慎始敬终)

忧懈怠则思慎始而敬终 虑壅蔽则思虚心以纳下 用人方面(正:正身黜恶)

想谗邪则思正身以黜恶 恩所加则思无因喜以谬赏 执法方面(明:赏罚公正)

罚所及则思无以怒而滥刑 第2题提示:效果

对象 效果

臣子 文武争驰:智者尽其谋,勇者竭其力,仁者播其惠,信者效其忠

君主 在君无事:尽豫游之乐,可以养松乔之寿,鸣琴垂拱,不言而化

学习活动四:如何谏——谏疏的技巧

对于“喜闻顺旨之说”而“不悦逆耳之言”的君主来说,纠正其偏差无异于犯龙鳞。在封建社会伴君如伴虎的背景下,说什么固然很重要,然而怎么说更为重要。魏征不仅是一位诤臣,也是一位说话高手,能够熟练运用劝谏技巧,阅读文章,完成下面的学习任务。

1、结合前面的学习活动和文章内容,梳理本文的行文思路。

2、作者通过什么方法提出自己的中心观点的?有什么好处?

3、作者为什么不开门见山地提出“十思”,而是先从常识和历史经验角度论证积其德义的重要性?请简要说明。

4、在劝谏过程中,作者主要运用了哪些论证方法来劝谏唐太宗?请结合文本具体分析。

课堂探讨与分享

主要探讨第3题和第4题,小组探讨形成共识,做好笔记,在课堂上进行交流分享。

第1题提示:

三个段落,环环相扣,步步深人。

首先提出问题——应当“思”,提出中心论点;再分析问题——为何“思”,再到解决问题——怎样“思”和效果如何。结构严谨,浑然一体。

第2题提示

作者运用比喻,从生活常见的树木、流水等自然现象入手提出中心论点。

好处:因为作者要论述的是治国安民的根本大计,而进谏的对象是国君,运用比喻,从树木、流水这些生活中常见的现象人手说理,就显得亲切生动,容易被君主接受。同时,要“木长”就必须“固其根本”,要“流远”就必须“浚其泉源”,这都是生活中的常识。通过类比,推出要“国安”必须“积其德义”的中心论点。

第3题:

首先,向君主提出规谏,成功与否的主动权在君主一方,劝谏者要注意方式和方法。直接提出解决方案无疑是对君主当前行为的直接否定,规劝效果无法保证。

其次,从德义入手,点位很准,站位很高。一方面把君主治理国家的君道纳入宇宙万物的规律中,消解了君权的神秘性和独特性,给规范君权找到一个标准和依据,就如“木固其根”“水浚其源”一样,人君安国就应该积其德义;另一方面又将唐太宗的治国放入历代君主治国的时间维度,从成败得失的角度探讨治国的要义,这是建国伊始唐太宗最想听的。

因此,魏征先谈德义,不仅是从臣子谏言君主这个具体语境出发,也是从君道这个高度做文章,为下文提出“十思”奠定了理论基础。

第4题提示:

作者所运用的论证方法主要是比喻论证和对比论证。

文中用了大量生动的比喻,借以阐发治国安民的思想,言简意赅,具有很强的说服力。如文章开篇谈论治国要注重“积其德义”这一根本原则时,从两个方面比喻论证,即“木之长者,必固其根本”和“流之远者,必浚其泉源”。“固其根本”是树木长得高的必要条件,而“浚其泉源”,也是流水流得长远的前提。运用自然中的现象来比喻治国的原则,浅显易懂而又生动形象。同样,魏征以水可以载舟也可以覆舟来比喻人民的力量的重要性,至今还为人们传颂。

文中正反对比论证,增强了说服力。正反对比论证集中在一、二自然段,如“求木之长者,必固其根本”,而从反面来说“根不固而求木之长”“知其不可”,因此,“根本”与“长”的关系自然而然被人们接受了。再有第二段中引用历史的教训来劝谏唐太宗时。也注意了正反对比论证,“有善始者实繁,能克终者盖寡”,一繁一寡,最能触动唐太宗的心,从而引以为戒。

5、探究:谏议的手段很多,苏洵在《谏论上》中认为:“说之术可为谏法者五:理谕之,势禁之,利诱之,激怒之,隐讽之之谓也。”结合本文,举例说明魏征运用了哪些谏议手段对唐太宗进行规劝。

明确:除“激怒之”外,其他的方法都有采用。“木固其根”“水浚其源”是用来比喻治国“必积其德义”,又通过正反对比,论证“积其德义”的重要性,采用的是“理谕之”的方法。列举历来君主的成败皆在“殷忧而道著,功成而德衰”,百姓在朝代变更中有“载舟覆舟”的力量,希望君主深切戒慎,采用的是“势禁之”的方法。所谏“十思”皆是针对君主常有的过失而作,具有“隐讽”的效果。文章最后提出理想的君主可以做到“文武争驰,在君无事”“鸣琴垂拱,不言而化的治国效果,采用的是“利诱之”的方法。

迁移运用:探究“谏议”

联读《谏逐客书》《邹忌讽齐王纳谏》,探究下面的问题。

1、通读几篇文章,完成下面的表格。

项目 《谏太宗十思疏》 《谏逐客书》 《邹忌讽齐王纳谏》

劝谏对象

劝谏主题

主要策略

产生效果

2、从上面的表格中,我们得出关于“谏议”的哪些结论?请一一写出来,并加以分析,并总结出“谏议”的技巧。

3、课堂交流与分享,形成最终答案,总结“谏议”技巧和方法。

课堂练习

1、下列句子中对加点词的解释不正确的一项是( )

A .永保无疆之休 休:喜庆,福禄

B .夫在殷忧 殷:深

C .念高危则思谦冲而自牧 冲:前进,进取

D .简能而任之 简:挑选,选拔

2、下列各组句子中,加点词的意义和用法全都相同的一组是( )

A .臣闻求木之长者 人君当神器之重

B .斯亦伐根以求木茂 必竭诚以待下

C .求木之长者 有善始者实繁

D .根不固而求木之长 而况于明哲乎

3、下列各项中,加点词语的用法不同于其他三项的一项是 ( )

A .必固其根本

B .乐盘游则思三驱以为度

C .将有作则思知止以安人

D .假舆马者,非利足也

4、下列句子中与例句句式相同的一项是( )

例句:虽董之以严刑

A .鸣琴垂拱

B .振之以威怒

C .虑壅蔽则思虚心以纳下

D .斯亦伐根以求木茂,塞源而欲流长者也

5、下列对课文中文化常识的解说,错误的一项是( )

A .“太宗”是古代帝王的庙号。庙号是中国古代帝王死后在太庙里立室奉祀时追尊的名号,按照“祖有功而宗有德”的标准,开国君主一般是祖,继嗣君主有治国才能者为宗。

B .“疏”指分条陈述;作为一种文体,它是古代臣下向呈帝条陈自己对某事的意见的一种文件,也称“奏疏”或“奏议”。

C .“可畏惟人”的“人”实为民,这里避唐太宗李世民的名讳。古代君王为了显示威严,规定人们说话时避免直呼其名或在行文中直写其名,而以别的字相代替。

D .“下愚”意为最愚昧无知的人。此为谦辞,用作自称。谦辞是表示谦虚或谦恭的言辞,如“过奖”“不敢当”等,常用于人们日常交际和书信往来中,大都只能用于自称。

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])