1.1《诗经卫风氓》2021-2022学年统编版高中语文选择性必修下册第一单元(课件41张)

文档属性

| 名称 | 1.1《诗经卫风氓》2021-2022学年统编版高中语文选择性必修下册第一单元(课件41张) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 9.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-02-12 07:56:59 | ||

图片预览

文档简介

(共41张PPT)

氓

《诗经》

学习目标

●了解《诗经》的基本常识;

●把握《氓》的情节和主题,理解人物形象,分析悲剧原因;

●了解赋、比、兴的表现手法及其艺术效果。

壹

了解《诗经》

《诗经》介绍

《诗经》是我国最早的诗歌总集。原本只称《诗》,汉代时被尊为经典,始称《诗经》。收录了从西周初年到春秋中叶约五百年间的诗歌305篇,也称“诗三百”,这些诗歌分为“风”“雅”“颂”三大类。“风”又叫“国风”,是由不同地区的人民口头创作的歌谣,是《诗经》中的精华部分。其中有不少篇章揭露了贵族统治集团对人民的压迫和剥削,也反映了人们的劳动生产情况和爱情生活。常用复沓的手法来反复咏叹,表现了民歌的特色。“雅”分大雅、小雅,是宫廷乐歌;“颂”分周颂、鲁颂、商颂,是宗庙祭祀的乐歌。

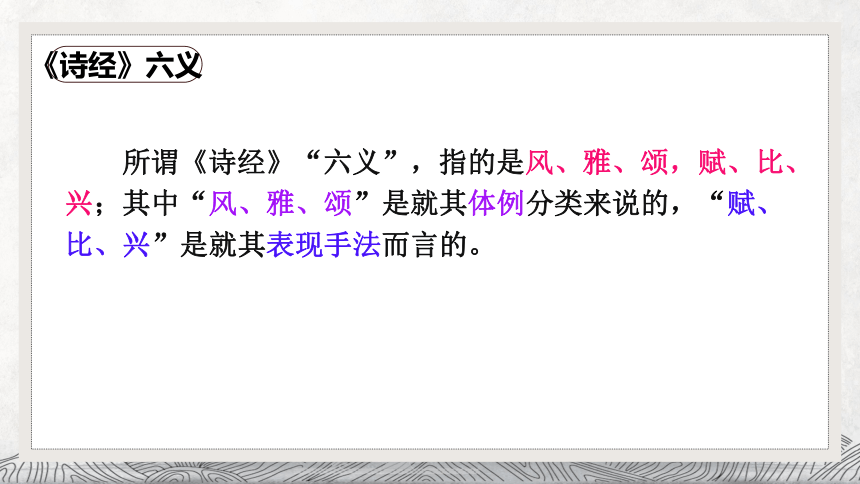

《诗经》六义

所谓《诗经》“六义”,指的是风、雅、颂,赋、比、兴;其中“风、雅、颂”是就其体例分类来说的,“赋、比、兴”是就其表现手法而言的。

体例

(1)风:不同地区的地方音乐。“风”诗是从周南、召南、魏、唐、秦、陈、桧、曹等15个地区采集上来的土风歌谣。共160篇。大部分是民歌。

(2)雅:周王朝直辖地区的音乐,即所谓正声雅乐。“雅”诗是宫廷宴享或朝会时的乐歌,按音乐的不同又分为“大雅”31篇,“小雅”74篇,共105篇。

(3)颂:宗庙祭祀的舞曲歌辞,内容多是歌颂祖先功业的。

表现手法

(1)赋:赋者,敷陈其事而直言之者也。直陈其事,铺陈,排比。

(2)比:比者,以彼物比此物也。打比方,作比喻。

(3)兴:兴者,先言他物以引起所咏之辞也。托物起兴,先言他物,然后借以联想,引出诗人所要表达的事物、思想、感情。

贰

文本翻译

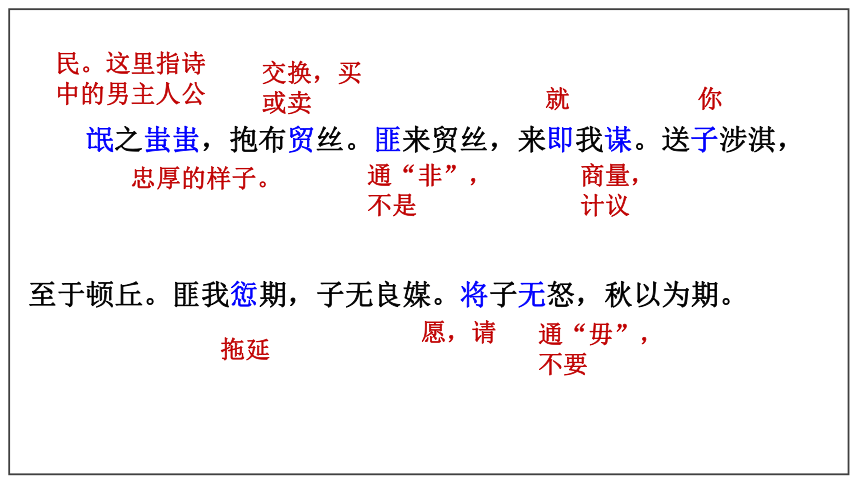

氓之蚩蚩,抱布贸丝。匪来贸丝,来即我谋。送子涉淇,

至于顿丘。匪我愆期,子无良媒。将子无怒,秋以为期。

民。这里指诗中的男主人公

忠厚的样子。

交换,买或卖

通“非”,不是

就

商量,计议

你

拖延

愿,请

通“毋”,不要

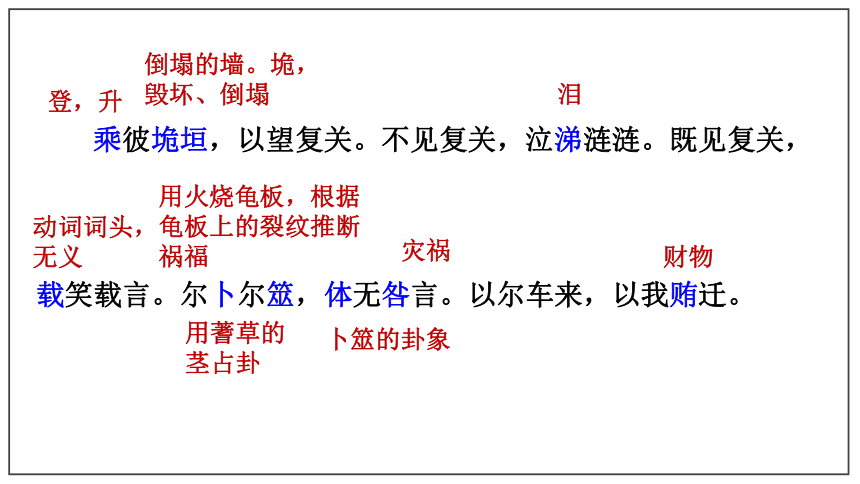

乘彼垝垣,以望复关。不见复关,泣涕涟涟。既见复关,

载笑载言。尔卜尔筮,体无咎言。以尔车来,以我贿迁。

登,升

倒塌的墙。垝,毁坏、倒塌

泪

动词词头,无义

用火烧龟板,根据龟板上的裂纹推断祸福

用蓍草的茎占卦

卜筮的卦象

灾祸

财物

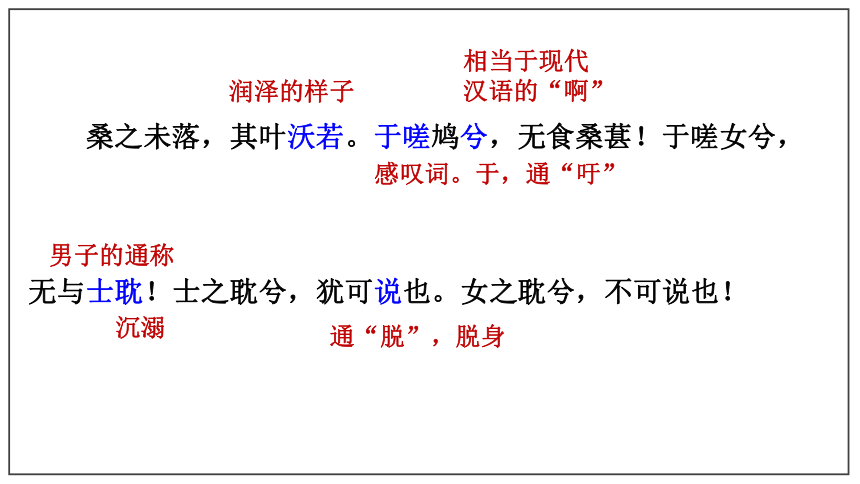

桑之未落,其叶沃若。于嗟鸠兮,无食桑葚!于嗟女兮,

无与士耽!士之耽兮,犹可说也。女之耽兮,不可说也!

润泽的样子

感叹词。于,通“吁”

相当于现代汉语的“啊”

男子的通称

沉溺

通“脱”,脱身

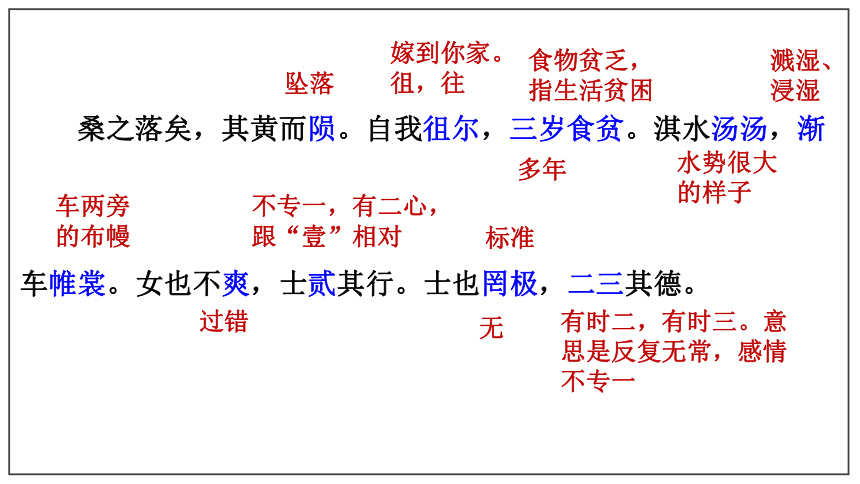

桑之落矣,其黄而陨。自我徂尔,三岁食贫。淇水汤汤,渐

车帷裳。女也不爽,士贰其行。士也罔极,二三其德。

坠落

嫁到你家。徂,往

多年

食物贫乏,指生活贫困

水势很大的样子

溅湿、浸湿

车两旁的布幔

过错

不专一,有二心,跟“壹”相对

无

标准

有时二,有时三。意思是反复无常,感情不专一

三岁为妇,靡室劳矣。夙兴夜寐,靡有朝矣。言既遂矣,至

于暴矣。兄弟不知,咥其笑矣。静言思之,躬自悼矣。

无、没有

家里的劳苦活儿

早起

晚睡

没有一天不是这样

助词,没有实义

顺心、满足

笑

助词,无实义

自身

伤心

及尔偕老,老使我怨。淇则有岸,隰则有泮。总角之宴,

言笑晏晏。信誓旦旦,不思其反。反是不思,亦已焉哉!

同

低湿的地方

通“畔”,边岸

指代少年时代

快乐

形容欢乐的样子

诚恳的样子

违反,指违背誓言

这,指誓言

止、了结

叁

诗歌赏析

1、按照故事情节的发展可以将诗歌分成几个场面,并概括场面的主要内容,并分析其情感基调。

故事情节

恋爱生活

三个场面

婚后生活

自省决绝

(1—2)

(6)

(3—5)

热情、幸福

怨恨、沉痛

清醒、刚烈

2、按照三个场面分析人物形象。

人物形象

场面一

氓之蚩蚩,抱布贸丝。匪来贸丝,来即我谋。送子涉淇,至于顿丘。匪我愆期,子无良媒。将子无怒,秋以为期。

憨厚老实

对爱情的执着

性格急躁

遵守婚嫁礼法,表现出端庄的一面

好言劝慰男子,温柔善良体贴

场面一

乘彼垝垣,以望复关。不见复关,泣涕涟涟。既见复关,载笑载言。尔卜尔筮,体无咎言。以尔车来,以我贿迁。

涕泣言笑,沉醉爱情,热情纯真

谨慎

场面二

桑之未落,其叶沃若。于嗟鸠兮,无食桑葚!于嗟女兮,

无与士耽!士之耽兮,犹可说也。女之耽兮,不可说也!

年轻貌美

沉迷爱情

善于反思

场面二

桑之落矣,其黄而陨。自我徂尔,三岁食贫。淇水汤汤,渐车帷裳。女也不爽,士贰其行。士也罔极,二三其德。

容貌衰老

品德的败坏

吃苦耐劳

场面三

三岁为妇,靡室劳矣。夙兴夜寐,靡有朝矣。言既遂矣,至于暴矣。兄弟不知,咥其笑矣。静言思之,躬自悼矣。

勤劳持家

自我反思,聪明伶俐

性格暴躁

场面三

及尔偕老,老使我怨。淇则有岸,隰则有泮。总角之宴,

言笑晏晏。信誓旦旦,不思其反。反是不思,亦已焉哉!

清醒认识

性格刚强

男子行为没有准则

背信弃义

总结形象

女主人公

氓是个憨厚老实,对爱情执着的男子,但是婚后性情狂暴、违背诺言、始爱终弃、不负责任、自私的负心汉。

男主人公

女主人公是一位善良热情的劳动妇女的形象。她勤劳能干,淳朴善良,任劳任怨,然而婚后丈夫对她日甚一日的暴虐和欺侮使她“及尔偕老”的愿望完全破灭了,在彻底无望的处境中,她变得清醒,刚烈,坚强。

3、诗歌是如何塑造人物形象的,结合文本分析。

分析手法

外貌描写

氓之蚩蚩

语言描写

将子无怒,秋以为期

神态描写

不见复关,泣涕涟涟

3、诗歌是如何塑造人物形象的,结合文本分析。

分析手法

比兴

桑之未落,其叶沃若……桑之落矣,其黄而陨。

赋

第一二章

对比

士之耽兮,犹可说也。女之耽兮,不可说也。

肆

合作探究

合作探究

1、文中反复出现“淇水这一意象,分析其作用。

①贯穿全诗,展现了情节的发展。三次写到淇水,显示了女主人公生活经历的三个阶段。“送子涉淇,至于顿丘”,这是恋爱中的淇水;“淇水汤汤,渐车帷裳”,这是婚变时的淇水;“淇则有岸,隰则有泮”,这是女主人公清醒时的淇水。淇水见证了女主人公爱情生活的变化。

合作探究

1、文中反复出现“淇水这一意象,分析其作用。

②暗示了人物的心理和情感。三次写淇水,也为我们揭示了女主人公的感情轨迹。女主人公送氓过河,淇水和缓,暗示了两人情意绵绵、依依惜别之情。而婚变时的“淇水汤汤”,暗示了女主人公心中无尽的悔恨甚至愤怒;“渐车帷裳”则暗示了女主人公暗自落泪,伤心断肠。“淇则有岸,隰则有泮”,当所有的誓言成空,还有什么可留恋的 淇水以其无声的浸润让她在痛楚中走向决绝。

合作探究

1、文中反复出现“淇水这一意象,分析其作用。

③前后照应,使叙事更加紧凑。这首诗以淇水为背景,开头、中间、结尾都提到了淇水,每一次提到都代表着主人公爱情婚恋生活的某个阶段,正好对应了全文的“恋爱一婚变一决绝”的情节线索。这样就在结构上做到了前后照应,使叙事更加紧凑。

合作探究

运用“我”(第一人称)的好处:便于直抒胸臆,读来更具亲切感、真实感。

2、本文采用第几人称进行叙述,有何好处。

合作探究

3、司马迁在《屈原列传》中提到的“国风好色而不淫”,本诗是如何体现这一特点的。

“国风好色而不淫”意为《国风》虽然多写男女爱情,但不过分而失当。《氓》中描写了男女主人公从相爱,到结婚,再到女子背弃的过程,反映了当时不合理的婚姻给妇女造成的极大痛苦,表达青年男女对美满婚姻的向往和追求。

合作探究

4、如何看待诗中男女主人公的爱情悲剧。

合作探究

《五礼通考》曾说,自后齐以来,不管天子庶民,婚礼“一曰纳采,二曰问名,三曰纳吉,四曰纳征,五曰请期,六曰亲迎。”

一、纳采:这是议婚的第一阶段,男方请媒提亲后,女方同意议婚,男方备礼去女家求婚,礼物是雁,雁一律要活的。为何用雁 雁为候鸟,取象征顺乎阴阳之意,后来又发展了新意,说雁失配偶,终生不再成双,取其忠贞。

二、问名:是求婚后,托媒人请问女方出生年月日和姓名,准备合婚的仪式。

合作探究

三、纳吉:是把问名后占卜合婚的好消息再通知女方的仪礼。又叫“订盟”。这是订婚阶段的主要仪礼。古俗,照例要用雁,作为婚事已定的信物。后发展到用戒指、首饰、彩绸、礼饼、礼香烛、甚至羊猪等,故又称送定或定聘。

合作探究

四、纳征:是订盟后,男家将聘礼送往女家,是成婚阶段的仪礼。这项成婚礼又俗称完聘或大聘、过大礼等。后来,这项仪式还采取了回礼的做法,将聘礼中食品的一部或全部退还;或受聘后,将女家赠男方的衣帽鞋袜作为回礼。聘礼的多少及物品名称多取吉祥如意的含意,数目取双忌单。

五、请期:送完聘礼后,选择结婚日期, 备礼到女家,征得同意时的仪式。古俗照例用雁,礼品一般从简,请期礼往往和过聘礼结合起来,随过大礼同时决定婚期。

合作探究

六、亲迎:就是新婿亲往女家迎聚的仪式。这项仪礼往往被看做婚礼的主要程序,而前五项则当成议婚、订婚等过渡性礼仪。这些形式中有一部分出于社交关系的需要,如女家的“添妆”,到男家时的“开揖”、“闹洞房”等,都是确立社会关系的仪礼。纯属亲迎部分的仪式,一般用花轿,分双顶或单顶,扶亲妇上轿的“送亲嫂”,陪新郎至女家接人的“迎亲客”,都各有要求,起轿、回车马、迎轿、下轿、祭拜天地、行合欢礼、入洞房……每一过程又都有几种到十几种形式,大多表示祝吉驱邪。亲迎的季节,一般选在春天,州以农立,适逢农闲,丰收为是,正好婚配。

合作探究

婚嫁“六礼”过后,进入过渡期,新妇回娘家的“归宁”,一直到新妇进入育产期,第二代再行诞生礼。从此,婚礼只作为一种家庆纪念日,按周年庆贺(满一个“花甲”举行隆重庆贺仪式,叫办重婚酒),年年值庆,直至终年。在国外,结婚二十五年做银婚礼。结婚五十年做金婚礼。这些都是婚礼的追忆仪式了。

合作探究

4、如何看待诗中男女主人公的爱情悲剧。

观点二:男女女主人公的爱情悲剧虽有它的社会原因,但人物自身的性格特点也是不可忽略的。从他们的恋爱过程看,两人虽是自由恋爱,但女主人对男主人公缺乏必要的了解,被他忠厚的表象所蒙蔽,轻率地答应了他,种下了日后悲剧的种子。

课堂总结

《氓》大致按事实发展的过程叙述这一悲剧的始末,运用“赋”“比”“兴”及对比的艺术手法,将叙事、抒情、议论熔于一炉,增加了叙事的感染力和抒情的深度,全诗塑造了一个勤劳、温柔却不失坚强的妇女形象,她的遭遇值得我们同情,她的人格值得我们尊敬,而男青年的做法则应遭到我们的指责。

氓

《诗经》

学习目标

●了解《诗经》的基本常识;

●把握《氓》的情节和主题,理解人物形象,分析悲剧原因;

●了解赋、比、兴的表现手法及其艺术效果。

壹

了解《诗经》

《诗经》介绍

《诗经》是我国最早的诗歌总集。原本只称《诗》,汉代时被尊为经典,始称《诗经》。收录了从西周初年到春秋中叶约五百年间的诗歌305篇,也称“诗三百”,这些诗歌分为“风”“雅”“颂”三大类。“风”又叫“国风”,是由不同地区的人民口头创作的歌谣,是《诗经》中的精华部分。其中有不少篇章揭露了贵族统治集团对人民的压迫和剥削,也反映了人们的劳动生产情况和爱情生活。常用复沓的手法来反复咏叹,表现了民歌的特色。“雅”分大雅、小雅,是宫廷乐歌;“颂”分周颂、鲁颂、商颂,是宗庙祭祀的乐歌。

《诗经》六义

所谓《诗经》“六义”,指的是风、雅、颂,赋、比、兴;其中“风、雅、颂”是就其体例分类来说的,“赋、比、兴”是就其表现手法而言的。

体例

(1)风:不同地区的地方音乐。“风”诗是从周南、召南、魏、唐、秦、陈、桧、曹等15个地区采集上来的土风歌谣。共160篇。大部分是民歌。

(2)雅:周王朝直辖地区的音乐,即所谓正声雅乐。“雅”诗是宫廷宴享或朝会时的乐歌,按音乐的不同又分为“大雅”31篇,“小雅”74篇,共105篇。

(3)颂:宗庙祭祀的舞曲歌辞,内容多是歌颂祖先功业的。

表现手法

(1)赋:赋者,敷陈其事而直言之者也。直陈其事,铺陈,排比。

(2)比:比者,以彼物比此物也。打比方,作比喻。

(3)兴:兴者,先言他物以引起所咏之辞也。托物起兴,先言他物,然后借以联想,引出诗人所要表达的事物、思想、感情。

贰

文本翻译

氓之蚩蚩,抱布贸丝。匪来贸丝,来即我谋。送子涉淇,

至于顿丘。匪我愆期,子无良媒。将子无怒,秋以为期。

民。这里指诗中的男主人公

忠厚的样子。

交换,买或卖

通“非”,不是

就

商量,计议

你

拖延

愿,请

通“毋”,不要

乘彼垝垣,以望复关。不见复关,泣涕涟涟。既见复关,

载笑载言。尔卜尔筮,体无咎言。以尔车来,以我贿迁。

登,升

倒塌的墙。垝,毁坏、倒塌

泪

动词词头,无义

用火烧龟板,根据龟板上的裂纹推断祸福

用蓍草的茎占卦

卜筮的卦象

灾祸

财物

桑之未落,其叶沃若。于嗟鸠兮,无食桑葚!于嗟女兮,

无与士耽!士之耽兮,犹可说也。女之耽兮,不可说也!

润泽的样子

感叹词。于,通“吁”

相当于现代汉语的“啊”

男子的通称

沉溺

通“脱”,脱身

桑之落矣,其黄而陨。自我徂尔,三岁食贫。淇水汤汤,渐

车帷裳。女也不爽,士贰其行。士也罔极,二三其德。

坠落

嫁到你家。徂,往

多年

食物贫乏,指生活贫困

水势很大的样子

溅湿、浸湿

车两旁的布幔

过错

不专一,有二心,跟“壹”相对

无

标准

有时二,有时三。意思是反复无常,感情不专一

三岁为妇,靡室劳矣。夙兴夜寐,靡有朝矣。言既遂矣,至

于暴矣。兄弟不知,咥其笑矣。静言思之,躬自悼矣。

无、没有

家里的劳苦活儿

早起

晚睡

没有一天不是这样

助词,没有实义

顺心、满足

笑

助词,无实义

自身

伤心

及尔偕老,老使我怨。淇则有岸,隰则有泮。总角之宴,

言笑晏晏。信誓旦旦,不思其反。反是不思,亦已焉哉!

同

低湿的地方

通“畔”,边岸

指代少年时代

快乐

形容欢乐的样子

诚恳的样子

违反,指违背誓言

这,指誓言

止、了结

叁

诗歌赏析

1、按照故事情节的发展可以将诗歌分成几个场面,并概括场面的主要内容,并分析其情感基调。

故事情节

恋爱生活

三个场面

婚后生活

自省决绝

(1—2)

(6)

(3—5)

热情、幸福

怨恨、沉痛

清醒、刚烈

2、按照三个场面分析人物形象。

人物形象

场面一

氓之蚩蚩,抱布贸丝。匪来贸丝,来即我谋。送子涉淇,至于顿丘。匪我愆期,子无良媒。将子无怒,秋以为期。

憨厚老实

对爱情的执着

性格急躁

遵守婚嫁礼法,表现出端庄的一面

好言劝慰男子,温柔善良体贴

场面一

乘彼垝垣,以望复关。不见复关,泣涕涟涟。既见复关,载笑载言。尔卜尔筮,体无咎言。以尔车来,以我贿迁。

涕泣言笑,沉醉爱情,热情纯真

谨慎

场面二

桑之未落,其叶沃若。于嗟鸠兮,无食桑葚!于嗟女兮,

无与士耽!士之耽兮,犹可说也。女之耽兮,不可说也!

年轻貌美

沉迷爱情

善于反思

场面二

桑之落矣,其黄而陨。自我徂尔,三岁食贫。淇水汤汤,渐车帷裳。女也不爽,士贰其行。士也罔极,二三其德。

容貌衰老

品德的败坏

吃苦耐劳

场面三

三岁为妇,靡室劳矣。夙兴夜寐,靡有朝矣。言既遂矣,至于暴矣。兄弟不知,咥其笑矣。静言思之,躬自悼矣。

勤劳持家

自我反思,聪明伶俐

性格暴躁

场面三

及尔偕老,老使我怨。淇则有岸,隰则有泮。总角之宴,

言笑晏晏。信誓旦旦,不思其反。反是不思,亦已焉哉!

清醒认识

性格刚强

男子行为没有准则

背信弃义

总结形象

女主人公

氓是个憨厚老实,对爱情执着的男子,但是婚后性情狂暴、违背诺言、始爱终弃、不负责任、自私的负心汉。

男主人公

女主人公是一位善良热情的劳动妇女的形象。她勤劳能干,淳朴善良,任劳任怨,然而婚后丈夫对她日甚一日的暴虐和欺侮使她“及尔偕老”的愿望完全破灭了,在彻底无望的处境中,她变得清醒,刚烈,坚强。

3、诗歌是如何塑造人物形象的,结合文本分析。

分析手法

外貌描写

氓之蚩蚩

语言描写

将子无怒,秋以为期

神态描写

不见复关,泣涕涟涟

3、诗歌是如何塑造人物形象的,结合文本分析。

分析手法

比兴

桑之未落,其叶沃若……桑之落矣,其黄而陨。

赋

第一二章

对比

士之耽兮,犹可说也。女之耽兮,不可说也。

肆

合作探究

合作探究

1、文中反复出现“淇水这一意象,分析其作用。

①贯穿全诗,展现了情节的发展。三次写到淇水,显示了女主人公生活经历的三个阶段。“送子涉淇,至于顿丘”,这是恋爱中的淇水;“淇水汤汤,渐车帷裳”,这是婚变时的淇水;“淇则有岸,隰则有泮”,这是女主人公清醒时的淇水。淇水见证了女主人公爱情生活的变化。

合作探究

1、文中反复出现“淇水这一意象,分析其作用。

②暗示了人物的心理和情感。三次写淇水,也为我们揭示了女主人公的感情轨迹。女主人公送氓过河,淇水和缓,暗示了两人情意绵绵、依依惜别之情。而婚变时的“淇水汤汤”,暗示了女主人公心中无尽的悔恨甚至愤怒;“渐车帷裳”则暗示了女主人公暗自落泪,伤心断肠。“淇则有岸,隰则有泮”,当所有的誓言成空,还有什么可留恋的 淇水以其无声的浸润让她在痛楚中走向决绝。

合作探究

1、文中反复出现“淇水这一意象,分析其作用。

③前后照应,使叙事更加紧凑。这首诗以淇水为背景,开头、中间、结尾都提到了淇水,每一次提到都代表着主人公爱情婚恋生活的某个阶段,正好对应了全文的“恋爱一婚变一决绝”的情节线索。这样就在结构上做到了前后照应,使叙事更加紧凑。

合作探究

运用“我”(第一人称)的好处:便于直抒胸臆,读来更具亲切感、真实感。

2、本文采用第几人称进行叙述,有何好处。

合作探究

3、司马迁在《屈原列传》中提到的“国风好色而不淫”,本诗是如何体现这一特点的。

“国风好色而不淫”意为《国风》虽然多写男女爱情,但不过分而失当。《氓》中描写了男女主人公从相爱,到结婚,再到女子背弃的过程,反映了当时不合理的婚姻给妇女造成的极大痛苦,表达青年男女对美满婚姻的向往和追求。

合作探究

4、如何看待诗中男女主人公的爱情悲剧。

合作探究

《五礼通考》曾说,自后齐以来,不管天子庶民,婚礼“一曰纳采,二曰问名,三曰纳吉,四曰纳征,五曰请期,六曰亲迎。”

一、纳采:这是议婚的第一阶段,男方请媒提亲后,女方同意议婚,男方备礼去女家求婚,礼物是雁,雁一律要活的。为何用雁 雁为候鸟,取象征顺乎阴阳之意,后来又发展了新意,说雁失配偶,终生不再成双,取其忠贞。

二、问名:是求婚后,托媒人请问女方出生年月日和姓名,准备合婚的仪式。

合作探究

三、纳吉:是把问名后占卜合婚的好消息再通知女方的仪礼。又叫“订盟”。这是订婚阶段的主要仪礼。古俗,照例要用雁,作为婚事已定的信物。后发展到用戒指、首饰、彩绸、礼饼、礼香烛、甚至羊猪等,故又称送定或定聘。

合作探究

四、纳征:是订盟后,男家将聘礼送往女家,是成婚阶段的仪礼。这项成婚礼又俗称完聘或大聘、过大礼等。后来,这项仪式还采取了回礼的做法,将聘礼中食品的一部或全部退还;或受聘后,将女家赠男方的衣帽鞋袜作为回礼。聘礼的多少及物品名称多取吉祥如意的含意,数目取双忌单。

五、请期:送完聘礼后,选择结婚日期, 备礼到女家,征得同意时的仪式。古俗照例用雁,礼品一般从简,请期礼往往和过聘礼结合起来,随过大礼同时决定婚期。

合作探究

六、亲迎:就是新婿亲往女家迎聚的仪式。这项仪礼往往被看做婚礼的主要程序,而前五项则当成议婚、订婚等过渡性礼仪。这些形式中有一部分出于社交关系的需要,如女家的“添妆”,到男家时的“开揖”、“闹洞房”等,都是确立社会关系的仪礼。纯属亲迎部分的仪式,一般用花轿,分双顶或单顶,扶亲妇上轿的“送亲嫂”,陪新郎至女家接人的“迎亲客”,都各有要求,起轿、回车马、迎轿、下轿、祭拜天地、行合欢礼、入洞房……每一过程又都有几种到十几种形式,大多表示祝吉驱邪。亲迎的季节,一般选在春天,州以农立,适逢农闲,丰收为是,正好婚配。

合作探究

婚嫁“六礼”过后,进入过渡期,新妇回娘家的“归宁”,一直到新妇进入育产期,第二代再行诞生礼。从此,婚礼只作为一种家庆纪念日,按周年庆贺(满一个“花甲”举行隆重庆贺仪式,叫办重婚酒),年年值庆,直至终年。在国外,结婚二十五年做银婚礼。结婚五十年做金婚礼。这些都是婚礼的追忆仪式了。

合作探究

4、如何看待诗中男女主人公的爱情悲剧。

观点二:男女女主人公的爱情悲剧虽有它的社会原因,但人物自身的性格特点也是不可忽略的。从他们的恋爱过程看,两人虽是自由恋爱,但女主人对男主人公缺乏必要的了解,被他忠厚的表象所蒙蔽,轻率地答应了他,种下了日后悲剧的种子。

课堂总结

《氓》大致按事实发展的过程叙述这一悲剧的始末,运用“赋”“比”“兴”及对比的艺术手法,将叙事、抒情、议论熔于一炉,增加了叙事的感染力和抒情的深度,全诗塑造了一个勤劳、温柔却不失坚强的妇女形象,她的遭遇值得我们同情,她的人格值得我们尊敬,而男青年的做法则应遭到我们的指责。