4.3原子的核式结构模型 教案

文档属性

| 名称 | 4.3原子的核式结构模型 教案 |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 2.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2022-02-12 14:47:54 | ||

图片预览

文档简介

4.3原子的核式结构模型

〖教材分析〗

首先通过实验说明阴极射线的存在,最后通过实验研究发现了电子。电子的发现说明原子不是组成物质的最小微粒,对揭示原子结构有重大意义。在此基础上汤姆孙提出了西瓜模型,a粒子散射实验结构否定了西瓜模型,提出了原子的核式结够模型。

〖教学目标与核心素养〗

物理观念∶知道原子核式结够模型,体会物理模型建立的艰辛。

科学思维∶通过a粒子散射实验,知识通过宏观分析研究微观世界的方法。

科学探究:通过观察电子的发现过程实验和a粒子散射实验过程培养学生观察能力,感悟以实验为基础的科学探究方法。

科学态度与责任∶体会研究微观世界的一种科学方法,以及在科学方法论中的重要意义。学习老科学家们的艰苦奋斗的精神,激发学生学习热情。

〖教学重难点〗

教学重点:电子发现的过程、a粒子散射实验和原子核式结构。

教学难点:a粒子散射实验。

〖教学准备〗

多媒体课件等。

〖教学过程〗

一、新课引入

科学家在研究稀薄气体放电时发现,当玻璃管内的气体足够稀薄时,阴极就发出一种射线。它能使对着阴极的玻璃管壁发出荧光,这种射线的本质是什么呢

这种射线称为阴极射线。

历史上对阴极射线本质的认识有两种观点:德国科学赫兹认为原子就是最小的粒子,阴极射线是电磁波;英国科学汤姆孙他认为阴极射线是由运动的带电粒子组成的。

二、新课教学

(一)电子的发现

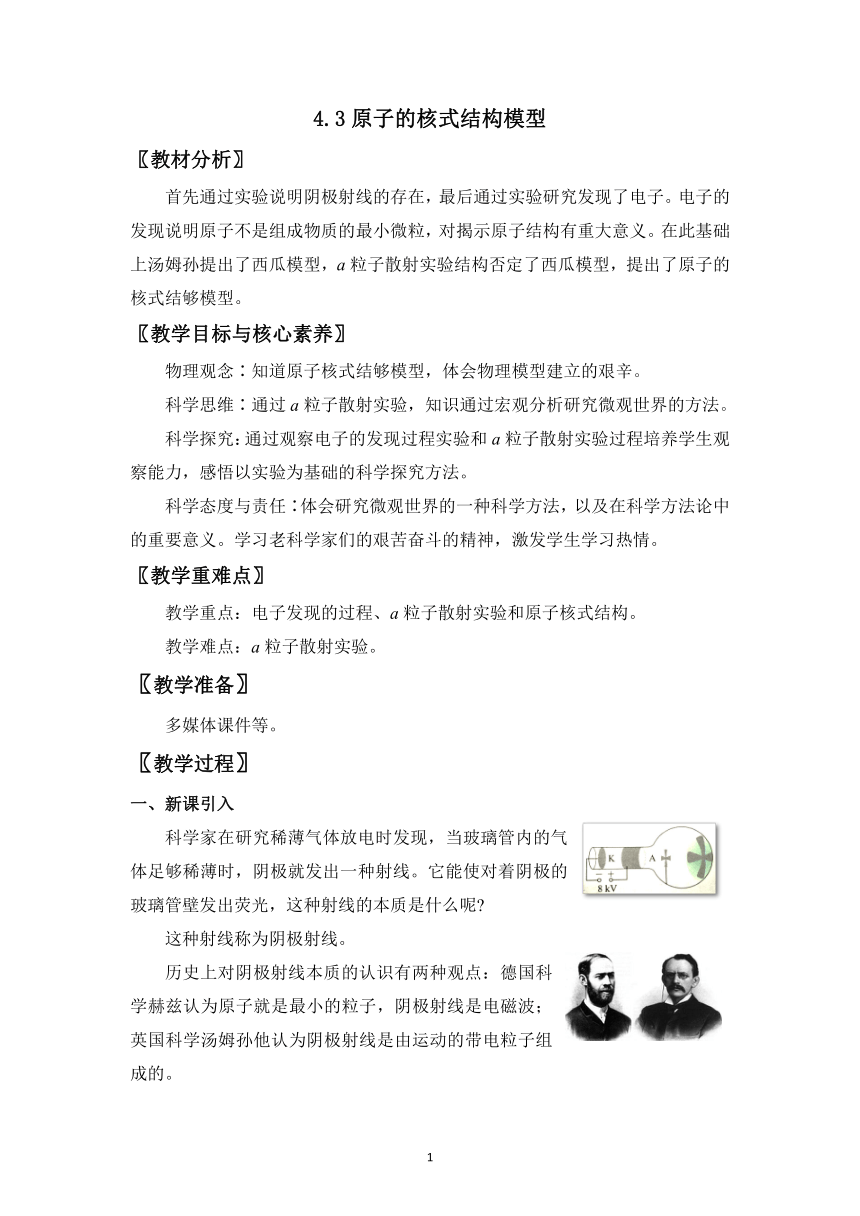

1.汤姆孙实验装置

①K产生阴极射线

②A、B形成一束细细射线

③D1、D2之间加电场或磁场检测射线的带电性质

④荧光屏显示阴极射线到达的位置,可以研究射线的径迹。

问题:阴极射线的本质,通过什么原理来测定呢?

因为带电粒子会在电场或磁场中偏转。所以让阴极射线沿垂直场的方向通过电场或磁场,观察它是否偏转。如果阴极射线发生了偏转,那么阴极射线就是在电场力或洛伦兹力的作用下偏转的,说明阴极射线的本质是带电粒子流。如果阴极射线没有发生偏转,表示阴极射线不带电,说明阴极射线的本质是电磁波。

2.汤姆孙发现电子

汤姆孙发现,如果不加电场和磁场阴极射线就会直接打到p1。如果只加电场,阴极射线就会发生偏转,落在p2。 这是往正极方向偏,说明阴极射线带负电。即

阴极射线的本质是带负电的粒子流。

汤姆孙还求出了这种粒子的比荷。

问题:怎么求这种粒子的比荷?

在上面的基础上,加上磁场,调整磁场大小是阴极射线刚好不偏转,此时带电微粒所受洛伦兹力与电场力相等

qE=qvB…①

咱去掉电场,只保留磁场此时阴极射线向上偏转达到P3,这些微粒在磁场中做的是匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力

…②

这其中半径r可以通过几何方法算出。

联立①②就能求出比荷啦。

汤姆孙用不同的物质材料重复这个实验,他发现从不同材料中,都能发出阴极射线,而且他们都带负电,比荷也都相同。

问题:这说明了什么?

这说明这种微粒是构成各种物质的共有成分。

至此,带电微粒说获胜。后来,组成阴极射线的粒子被称为电子。电子是比原子更基本的物质单元,是原子的组成部分。

问题:电子的电量和质量究竟是多少呢?

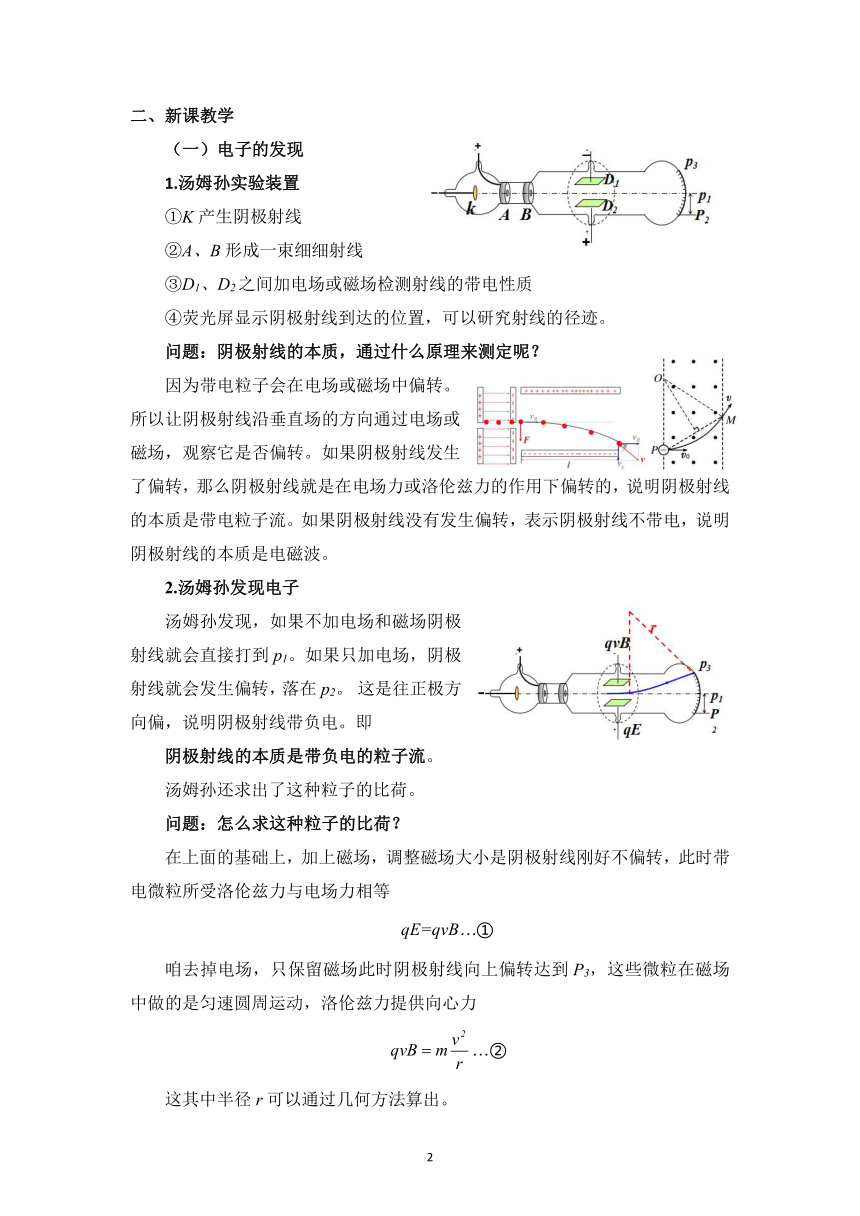

3.密立根测电子电量

汤姆孙已经测定了电子的比荷,所以接下来只要测出电量质量,也就可以算出。

问题:那单个电子的电量是如何测量的呢?

美国物理学家密立根就他著名的油滴实验完成了这个测量。

实验原理:两块平行板中有质量为m,带电量为q的油滴。油滴受到重力和电场力的作用,通过调节电压是油滴在电场中静止受力平衡。

…①

问题:m要如何测量呢?

可以把平行板间电压撤掉,这样一来,油滴在重力作用下加速下落,而空气阻力f与油滴下落的速度v成正比,也会不断增加。直到油滴做匀速直线运动,此时的重力与阻力是平衡的

mg=kv…②

联立①②得油滴电量。其中比例系数k油滴与半径和空气的粘滞系数有关。

由于当时使用的粘滞系数并不十分准确,这个结果与真实值略有偏差。现在测量的真实值是

e=1.602×10-19C

密立根发现:电荷是量子化的,任何带电体的电荷只能是e的整倍。

这就是咱们熟悉的元电荷e。

有了电子的电量e,再结合汤姆森求出的电子比荷,就可以算出电子的质量

me=9.109×10-31kg

它是质子质量的1/1836,所以电子真是非常微小的。

4.电子的普遍性

汤姆孙又进一步研究了许多新现象,如光电效应、热离子发射效应和β射线等。他发现,不论阴极射线、光电流、热离子流还是β射线,它们都包含电子。也就是说,不论是由于正离子的轰击、紫外光的照射、金属受热还是放射性物质的自发辐射,都能发射同样的带电微粒——电子。

课堂练习

例1:下列是某实验小组测得的一组电荷量,那些是符合事实的( )

+3×10-19C

+4.8×10-19C

-3.2×10-26C

-4.8×10-19C

解析:电荷是量子化的,任何带电体的电荷只能是e的整倍。1.6×10-19C是目前为止自然接种最小的电荷量,故选BD。

思考与讨论

通常情况下,物质是不带电的,因此,原子应该是电中性的。既然电子是带负电的,质量又很小,那么,原子中一定还有带正电的部分,它具有大部分的原子质量。

请你设想一下,原子中带正电的部分以及带负电的电子可能是如何分布的 那原子的内部结构是什么样的呢?

(二)原子的核式结构模型

1.汤姆孙西瓜模型

他认为:原子是一个实心球体。正电荷均匀地分布于整个球体内,电子则稀疏嵌在球体中,正负电荷电量相等,所以原子整体显电中性。

西瓜模型的作用:能解释元素周期律,能解释阴极射线的现象,能估算出原子的大小。

正是由于汤姆孙模型能够解释当时很多的实验事实,所以当时被许多物理学家所接受。

模型被动摇:1903年,纳得在实验中发现,高速运动的电子很容易穿透金属箔,看起来原子内部是十分空虚的,并不像是实心球体,这个模型可能不正确。

问题:物理学家提出了多种多样的原子结构模型,究竟哪一个正确呢?

研究原子结构模型的方法:原子实在太小,无法直接观测。科学家用高速粒子轰击实验材料,或者让两种粒子高速对撞,从粒子内部打出碎片,甚至创出新粒子,从而寻得内部结构的蛛丝马迹。

2.a粒子散射实验

为了证实汤姆孙原子模型的正确性,1909年英国物理学家卢瑟福和他的学生盖革与马顺用a粒子轰击金箔,然而实验结果确成了否定汤姆孙原子模型的有力证据。这就是著名的a粒子散射实验。

①实验材料的选择

问题:那什么是a粒子呢?

a射线是高速运动的氦原子核。质量是氢原子质量的四倍,电子质量的7300倍,带两个单位的正电荷。

问题:为什么选择a粒子呢?

首先是容易获得,从放射源中就能得到他。其次它质量大,速度快,就足够的能量可以接近原子中心。 最后它可以使荧光物质发光,因此可以方便的捕捉它的轨迹。如果a粒子与其他粒子发生相互作用而改变运动方向,荧光屏就能够显示出它的方向变化。

问题:为什么用金箔作为靶材呢?

由于金的延展性很好,可以做的很薄,甚至只有1um厚。这样一来,就可以减少a粒子与氢原子核发生二次碰撞的可能性。此外,金原子的质量远比a粒子要大,两者之间发生了相互作用时,相互作用力对a粒子的运动影响较大,而对氢原子影响很小。

选择材料的理由你都清楚了,这实验究竟是怎么做的呢?

②实验原理和实验装置

*R是被铅块包围的a粒子源

*F是金箔:接收a粒子的轰击

*M是一个带有光屏S的放大镜,可以在水平而内转到不同的方向对散射的a粒子进行观察。

注意:整个装置还要放在真空中,以防止a射射线电离空气影响实验结果。

实验原理:当a粒子打到金箔时,由于金原子中的带电粒子对a粒子有库仑力的作用,发生了a粒子的散射。统计散射到各个方向的a粒子所占的比例,可以推知原子中电荷的分布情况。

动图展示实验过程。

实验装置,你清楚了,实验结果如何呢?

思考与讨论

a粒子射入金箔时难免与电子碰撞。试估计这种碰撞对a拉子速度影响的大小

按照汤姆孙的原子模型,正电荷均匀分布在整个原子球体内。

请分析:a粒子穿过金箔,受到电荷的作用力后,沿哪些方向前进的可能性较大,最不可能沿哪些方向前进。

分析:碰撞前后,质量大的a粒子速度几乎不变。只可能是电子的速度发生大的改变,因此不可能出现反弹现象,也不会有大角度散射。

那实验结果到底是如何的呢?

③实验结果

*绝大部分a粒子基本上仍按原来方向前进。

*少数a粒子粒子发生了大角度偏折

*极少数偏转角度超过90度,还有个别粒子,几乎是被180度反弹回来的。

对于这一实验结果,卢瑟福后来回忆说,这是我一生中从未有的最难以置信的事儿。这就好像你朝一张卫生纸射出一发炮弹,炮弹却弹回来打中你一样。

问题:粒子大角度散射甚至被弹回的原因是什么呢?

3.对a粒子散射实验的解释

①粒子出现大角度散射有没有可能是与电子碰撞后造成的?

大角度的偏转不可能是电子造成的,因为它的质量只有a粒子的,它对a粒子速度的大小和方向的影响就像灰尘对枪弹的影响,完全可以忽略。因此粒子的偏转主要是由原子大部分质量的带正电部分造成的。

②那有没有可能是由于穿过多层原子造成偏转角度增大呢?

计算表明,由于每次的偏振方向都是随机的,最终发生大角度偏转的概率非常小,反弹的几率只有10-3500。但实验中反弹的几率有。

③西瓜模型能否解释大角度偏转呢?

不能。

因为按照汤姆孙模型来分析,a粒子穿过原子时前进方向两侧的正电荷,对它的库仑力几乎相互抵消。因此无法让它偏转更多。所以更加坚定的认为,粒子的偏转主要是由原子大部分质量的带正电部分造成的。

问题:那这个现象究竟应该怎么解释呢?

④卢瑟福对a粒子发生大角度偏转的解释

实验中发现少数的a粒子发生大角度的偏转,极少数的个别a粒子甚至被弹回。这个现象能表明什么呢?

卢瑟福认为:粒子在原子中某个地方遇到了质量,电量均比他们本身大的多的物体,而这种遇上的概率又很小,也就是说原子中的质量和电荷不是均匀分布,而是集中在某个很小的范围内。这样才会使粒子在经过时受到很强的斥力,使其发生大角度偏转。

⑤卢瑟福——核式结构模型

卢瑟福提出的原子核式结构模型,认为:

*原子的几乎全部质量和全部正电荷都集中于一个很小的区域内,叫做原子核。

*原子的全部正电荷和几乎全部质量都集中在原子核里

*带负电的电子在核外空间绕着核旋转做圆周运动(动图展示)

按照这个模型,当a粒子进入原子时,大部分离原子核比较远,受库仑力小,运动方向改变不大。只有极少数a粒子距离原子核很近,受到很强的库仑力,才会发生大角度散射,甚至被弹回。按照这个理论计算,在散射角方向上观察到的a粒子数,与实验数据符合得很好。这个解释对之后的近代物理研究有很大启发。

(三)原子核的电荷与尺度

1.电子数与原子序数

由于原子是电中性的,原子核所带正电荷数等于电子数。

科学家们注意到各种元素的原子核的电荷数,即原子内的电子数,非常接近它们的原子序数。这说明元素周期表中的各种元素是按原子中的电子数排列的。

原子核所带正电荷数=核外电子数=该元素在周期表内的原子序数

2.原子核的尺度

实验中大部分a粒子在穿过数千曾经原则的厚度后,运动方向仍没有发生大的改变,正说明原子中的绝大部分是空的,原子核的半径是很难测量的,一般通过其他粒子与核的相互作用来确定。

实验确定的核半径的数量级为10-l5m,而整个原子半径的数量级是10-10m,两者相差十万倍之多。可见原子内部是十分"空旷"的。

课堂练习

例2:在α粒子散射实验中,使少数α粒子发生大角度偏转的作用力是原子核对α粒子的( )

万有引力

库仓力

磁场力

核力

解析:在a粒子散射实验中,使少数a粒子发生大角度偏转的作用力是金箔中的原子核对a粒子的库仑斥力。选项B正确。

例3:关于α粒子散射实验,下列说法正确的是

在实验中观察到的现象是绝大多数α粒子穿过金箔后,仍沿原来方向前进,少数发生了较大偏转,极少数偏转超过 90°,有的甚至被弹回接近180°

使α粒子发生明显偏转的力是来自带负电的核外电子;当α粒子接近电子时,是电子的吸引力使之发生明显偏转

实验表明原子中心有一个极小的核,它占有原子体积的极小部分

实验表明原子中心的核带有原子的全部正电荷及全部质量

解析:选项A是对该实验现象的正确描述,故选项A正确;选项B,使a粒子偏转的力是原子核对它的静电排斥力,而不是电子对它的吸引力,故选项B错误;选项C是对实验结论之一的正确分析;原子核集中了全部正电待和几乎全部质量。因为核外还有电子占有质量。故选项D借误。

例4:卢瑟福原子核式结构理论的主要内容有( )

原子的中心有个核,叫原子核

原子的正电荷均匀分布在整个原子中

原子的全部正电荷和几乎全部的质量都集中在原子核里

带负电的电子在核外绕核旋转

解析:根据a粒子散射实验现象卢瑟福提出了原子核式结构学说,包括三点内容,选项ACD正确。

例5:加在阴射线管两个电极之间的电压为4×103V。如果电子离开阴极表面时的速度为0,试求电子到达阳极时的速度。

解:由可得,。

例6:一个半径为1.64×10-4cm的带负电的油滴,在电场度等于1.92V/m、方向下的匀强电场中,如果油滴受到的库仑力恰好与重力平衡,问:这个油滴带有几个电子的电荷 己知油的密度为0.851×103kg/m3

解:油滴的质量,油滴受到的重力,库仑力F=qE。

由平衡条件,可知。电子个数与电荷量的关系为q=Ne。因此,电子的个数为。

〖板书设计〗

4.3原子的核式结构模型

电子的发现

1.汤姆孙发现电子

2.密立根油滴实验测电子电量∶e=1.602×10-19C

3.密立根发现电荷是量子化的,任何带电体的电荷只能是e的整倍

4.电子的质量∶m.=9.109×10-31kg

二、原子的核式结构模型

1.卢瑟福通过α粒子散射实验提出核式结构模型

2.在原子的中心有一个体积很小、带正电荷的核,叫做原子核

3.原子的全部正电荷和几乎全部质量都集中在原子核里

4.带负电的电子在核外空间绕着核旋转做圆周运动

三、原子核的电荷与尺度

1.原子核所带正电荷数=核外电子数=该元素在周期表内的原子序数

2.原子内十分空旷

〖教学反思〗

本节教学中始终以实验为基础,通过宏观现象来研究微观结构,为了有助于观察,可以用课件模拟汤姆孙发现电子实验,a粒子散射实验,在教学中突出问题提出的实验基础和研究问题的方法和过程。本节内容属于定性介绍,这些知识可能学生都已经了解过,会有轻视心理,所以教学时精心设计问题。通过学习,使学生了解到人类是怎样在实验与理论的相互推动下不断加深对原子结构的认识的,教学中应该重视唯物辩证主义观点和科学的思想方法的教育。

(

2

)

〖教材分析〗

首先通过实验说明阴极射线的存在,最后通过实验研究发现了电子。电子的发现说明原子不是组成物质的最小微粒,对揭示原子结构有重大意义。在此基础上汤姆孙提出了西瓜模型,a粒子散射实验结构否定了西瓜模型,提出了原子的核式结够模型。

〖教学目标与核心素养〗

物理观念∶知道原子核式结够模型,体会物理模型建立的艰辛。

科学思维∶通过a粒子散射实验,知识通过宏观分析研究微观世界的方法。

科学探究:通过观察电子的发现过程实验和a粒子散射实验过程培养学生观察能力,感悟以实验为基础的科学探究方法。

科学态度与责任∶体会研究微观世界的一种科学方法,以及在科学方法论中的重要意义。学习老科学家们的艰苦奋斗的精神,激发学生学习热情。

〖教学重难点〗

教学重点:电子发现的过程、a粒子散射实验和原子核式结构。

教学难点:a粒子散射实验。

〖教学准备〗

多媒体课件等。

〖教学过程〗

一、新课引入

科学家在研究稀薄气体放电时发现,当玻璃管内的气体足够稀薄时,阴极就发出一种射线。它能使对着阴极的玻璃管壁发出荧光,这种射线的本质是什么呢

这种射线称为阴极射线。

历史上对阴极射线本质的认识有两种观点:德国科学赫兹认为原子就是最小的粒子,阴极射线是电磁波;英国科学汤姆孙他认为阴极射线是由运动的带电粒子组成的。

二、新课教学

(一)电子的发现

1.汤姆孙实验装置

①K产生阴极射线

②A、B形成一束细细射线

③D1、D2之间加电场或磁场检测射线的带电性质

④荧光屏显示阴极射线到达的位置,可以研究射线的径迹。

问题:阴极射线的本质,通过什么原理来测定呢?

因为带电粒子会在电场或磁场中偏转。所以让阴极射线沿垂直场的方向通过电场或磁场,观察它是否偏转。如果阴极射线发生了偏转,那么阴极射线就是在电场力或洛伦兹力的作用下偏转的,说明阴极射线的本质是带电粒子流。如果阴极射线没有发生偏转,表示阴极射线不带电,说明阴极射线的本质是电磁波。

2.汤姆孙发现电子

汤姆孙发现,如果不加电场和磁场阴极射线就会直接打到p1。如果只加电场,阴极射线就会发生偏转,落在p2。 这是往正极方向偏,说明阴极射线带负电。即

阴极射线的本质是带负电的粒子流。

汤姆孙还求出了这种粒子的比荷。

问题:怎么求这种粒子的比荷?

在上面的基础上,加上磁场,调整磁场大小是阴极射线刚好不偏转,此时带电微粒所受洛伦兹力与电场力相等

qE=qvB…①

咱去掉电场,只保留磁场此时阴极射线向上偏转达到P3,这些微粒在磁场中做的是匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力

…②

这其中半径r可以通过几何方法算出。

联立①②就能求出比荷啦。

汤姆孙用不同的物质材料重复这个实验,他发现从不同材料中,都能发出阴极射线,而且他们都带负电,比荷也都相同。

问题:这说明了什么?

这说明这种微粒是构成各种物质的共有成分。

至此,带电微粒说获胜。后来,组成阴极射线的粒子被称为电子。电子是比原子更基本的物质单元,是原子的组成部分。

问题:电子的电量和质量究竟是多少呢?

3.密立根测电子电量

汤姆孙已经测定了电子的比荷,所以接下来只要测出电量质量,也就可以算出。

问题:那单个电子的电量是如何测量的呢?

美国物理学家密立根就他著名的油滴实验完成了这个测量。

实验原理:两块平行板中有质量为m,带电量为q的油滴。油滴受到重力和电场力的作用,通过调节电压是油滴在电场中静止受力平衡。

…①

问题:m要如何测量呢?

可以把平行板间电压撤掉,这样一来,油滴在重力作用下加速下落,而空气阻力f与油滴下落的速度v成正比,也会不断增加。直到油滴做匀速直线运动,此时的重力与阻力是平衡的

mg=kv…②

联立①②得油滴电量。其中比例系数k油滴与半径和空气的粘滞系数有关。

由于当时使用的粘滞系数并不十分准确,这个结果与真实值略有偏差。现在测量的真实值是

e=1.602×10-19C

密立根发现:电荷是量子化的,任何带电体的电荷只能是e的整倍。

这就是咱们熟悉的元电荷e。

有了电子的电量e,再结合汤姆森求出的电子比荷,就可以算出电子的质量

me=9.109×10-31kg

它是质子质量的1/1836,所以电子真是非常微小的。

4.电子的普遍性

汤姆孙又进一步研究了许多新现象,如光电效应、热离子发射效应和β射线等。他发现,不论阴极射线、光电流、热离子流还是β射线,它们都包含电子。也就是说,不论是由于正离子的轰击、紫外光的照射、金属受热还是放射性物质的自发辐射,都能发射同样的带电微粒——电子。

课堂练习

例1:下列是某实验小组测得的一组电荷量,那些是符合事实的( )

+3×10-19C

+4.8×10-19C

-3.2×10-26C

-4.8×10-19C

解析:电荷是量子化的,任何带电体的电荷只能是e的整倍。1.6×10-19C是目前为止自然接种最小的电荷量,故选BD。

思考与讨论

通常情况下,物质是不带电的,因此,原子应该是电中性的。既然电子是带负电的,质量又很小,那么,原子中一定还有带正电的部分,它具有大部分的原子质量。

请你设想一下,原子中带正电的部分以及带负电的电子可能是如何分布的 那原子的内部结构是什么样的呢?

(二)原子的核式结构模型

1.汤姆孙西瓜模型

他认为:原子是一个实心球体。正电荷均匀地分布于整个球体内,电子则稀疏嵌在球体中,正负电荷电量相等,所以原子整体显电中性。

西瓜模型的作用:能解释元素周期律,能解释阴极射线的现象,能估算出原子的大小。

正是由于汤姆孙模型能够解释当时很多的实验事实,所以当时被许多物理学家所接受。

模型被动摇:1903年,纳得在实验中发现,高速运动的电子很容易穿透金属箔,看起来原子内部是十分空虚的,并不像是实心球体,这个模型可能不正确。

问题:物理学家提出了多种多样的原子结构模型,究竟哪一个正确呢?

研究原子结构模型的方法:原子实在太小,无法直接观测。科学家用高速粒子轰击实验材料,或者让两种粒子高速对撞,从粒子内部打出碎片,甚至创出新粒子,从而寻得内部结构的蛛丝马迹。

2.a粒子散射实验

为了证实汤姆孙原子模型的正确性,1909年英国物理学家卢瑟福和他的学生盖革与马顺用a粒子轰击金箔,然而实验结果确成了否定汤姆孙原子模型的有力证据。这就是著名的a粒子散射实验。

①实验材料的选择

问题:那什么是a粒子呢?

a射线是高速运动的氦原子核。质量是氢原子质量的四倍,电子质量的7300倍,带两个单位的正电荷。

问题:为什么选择a粒子呢?

首先是容易获得,从放射源中就能得到他。其次它质量大,速度快,就足够的能量可以接近原子中心。 最后它可以使荧光物质发光,因此可以方便的捕捉它的轨迹。如果a粒子与其他粒子发生相互作用而改变运动方向,荧光屏就能够显示出它的方向变化。

问题:为什么用金箔作为靶材呢?

由于金的延展性很好,可以做的很薄,甚至只有1um厚。这样一来,就可以减少a粒子与氢原子核发生二次碰撞的可能性。此外,金原子的质量远比a粒子要大,两者之间发生了相互作用时,相互作用力对a粒子的运动影响较大,而对氢原子影响很小。

选择材料的理由你都清楚了,这实验究竟是怎么做的呢?

②实验原理和实验装置

*R是被铅块包围的a粒子源

*F是金箔:接收a粒子的轰击

*M是一个带有光屏S的放大镜,可以在水平而内转到不同的方向对散射的a粒子进行观察。

注意:整个装置还要放在真空中,以防止a射射线电离空气影响实验结果。

实验原理:当a粒子打到金箔时,由于金原子中的带电粒子对a粒子有库仑力的作用,发生了a粒子的散射。统计散射到各个方向的a粒子所占的比例,可以推知原子中电荷的分布情况。

动图展示实验过程。

实验装置,你清楚了,实验结果如何呢?

思考与讨论

a粒子射入金箔时难免与电子碰撞。试估计这种碰撞对a拉子速度影响的大小

按照汤姆孙的原子模型,正电荷均匀分布在整个原子球体内。

请分析:a粒子穿过金箔,受到电荷的作用力后,沿哪些方向前进的可能性较大,最不可能沿哪些方向前进。

分析:碰撞前后,质量大的a粒子速度几乎不变。只可能是电子的速度发生大的改变,因此不可能出现反弹现象,也不会有大角度散射。

那实验结果到底是如何的呢?

③实验结果

*绝大部分a粒子基本上仍按原来方向前进。

*少数a粒子粒子发生了大角度偏折

*极少数偏转角度超过90度,还有个别粒子,几乎是被180度反弹回来的。

对于这一实验结果,卢瑟福后来回忆说,这是我一生中从未有的最难以置信的事儿。这就好像你朝一张卫生纸射出一发炮弹,炮弹却弹回来打中你一样。

问题:粒子大角度散射甚至被弹回的原因是什么呢?

3.对a粒子散射实验的解释

①粒子出现大角度散射有没有可能是与电子碰撞后造成的?

大角度的偏转不可能是电子造成的,因为它的质量只有a粒子的,它对a粒子速度的大小和方向的影响就像灰尘对枪弹的影响,完全可以忽略。因此粒子的偏转主要是由原子大部分质量的带正电部分造成的。

②那有没有可能是由于穿过多层原子造成偏转角度增大呢?

计算表明,由于每次的偏振方向都是随机的,最终发生大角度偏转的概率非常小,反弹的几率只有10-3500。但实验中反弹的几率有。

③西瓜模型能否解释大角度偏转呢?

不能。

因为按照汤姆孙模型来分析,a粒子穿过原子时前进方向两侧的正电荷,对它的库仑力几乎相互抵消。因此无法让它偏转更多。所以更加坚定的认为,粒子的偏转主要是由原子大部分质量的带正电部分造成的。

问题:那这个现象究竟应该怎么解释呢?

④卢瑟福对a粒子发生大角度偏转的解释

实验中发现少数的a粒子发生大角度的偏转,极少数的个别a粒子甚至被弹回。这个现象能表明什么呢?

卢瑟福认为:粒子在原子中某个地方遇到了质量,电量均比他们本身大的多的物体,而这种遇上的概率又很小,也就是说原子中的质量和电荷不是均匀分布,而是集中在某个很小的范围内。这样才会使粒子在经过时受到很强的斥力,使其发生大角度偏转。

⑤卢瑟福——核式结构模型

卢瑟福提出的原子核式结构模型,认为:

*原子的几乎全部质量和全部正电荷都集中于一个很小的区域内,叫做原子核。

*原子的全部正电荷和几乎全部质量都集中在原子核里

*带负电的电子在核外空间绕着核旋转做圆周运动(动图展示)

按照这个模型,当a粒子进入原子时,大部分离原子核比较远,受库仑力小,运动方向改变不大。只有极少数a粒子距离原子核很近,受到很强的库仑力,才会发生大角度散射,甚至被弹回。按照这个理论计算,在散射角方向上观察到的a粒子数,与实验数据符合得很好。这个解释对之后的近代物理研究有很大启发。

(三)原子核的电荷与尺度

1.电子数与原子序数

由于原子是电中性的,原子核所带正电荷数等于电子数。

科学家们注意到各种元素的原子核的电荷数,即原子内的电子数,非常接近它们的原子序数。这说明元素周期表中的各种元素是按原子中的电子数排列的。

原子核所带正电荷数=核外电子数=该元素在周期表内的原子序数

2.原子核的尺度

实验中大部分a粒子在穿过数千曾经原则的厚度后,运动方向仍没有发生大的改变,正说明原子中的绝大部分是空的,原子核的半径是很难测量的,一般通过其他粒子与核的相互作用来确定。

实验确定的核半径的数量级为10-l5m,而整个原子半径的数量级是10-10m,两者相差十万倍之多。可见原子内部是十分"空旷"的。

课堂练习

例2:在α粒子散射实验中,使少数α粒子发生大角度偏转的作用力是原子核对α粒子的( )

万有引力

库仓力

磁场力

核力

解析:在a粒子散射实验中,使少数a粒子发生大角度偏转的作用力是金箔中的原子核对a粒子的库仑斥力。选项B正确。

例3:关于α粒子散射实验,下列说法正确的是

在实验中观察到的现象是绝大多数α粒子穿过金箔后,仍沿原来方向前进,少数发生了较大偏转,极少数偏转超过 90°,有的甚至被弹回接近180°

使α粒子发生明显偏转的力是来自带负电的核外电子;当α粒子接近电子时,是电子的吸引力使之发生明显偏转

实验表明原子中心有一个极小的核,它占有原子体积的极小部分

实验表明原子中心的核带有原子的全部正电荷及全部质量

解析:选项A是对该实验现象的正确描述,故选项A正确;选项B,使a粒子偏转的力是原子核对它的静电排斥力,而不是电子对它的吸引力,故选项B错误;选项C是对实验结论之一的正确分析;原子核集中了全部正电待和几乎全部质量。因为核外还有电子占有质量。故选项D借误。

例4:卢瑟福原子核式结构理论的主要内容有( )

原子的中心有个核,叫原子核

原子的正电荷均匀分布在整个原子中

原子的全部正电荷和几乎全部的质量都集中在原子核里

带负电的电子在核外绕核旋转

解析:根据a粒子散射实验现象卢瑟福提出了原子核式结构学说,包括三点内容,选项ACD正确。

例5:加在阴射线管两个电极之间的电压为4×103V。如果电子离开阴极表面时的速度为0,试求电子到达阳极时的速度。

解:由可得,。

例6:一个半径为1.64×10-4cm的带负电的油滴,在电场度等于1.92V/m、方向下的匀强电场中,如果油滴受到的库仑力恰好与重力平衡,问:这个油滴带有几个电子的电荷 己知油的密度为0.851×103kg/m3

解:油滴的质量,油滴受到的重力,库仑力F=qE。

由平衡条件,可知。电子个数与电荷量的关系为q=Ne。因此,电子的个数为。

〖板书设计〗

4.3原子的核式结构模型

电子的发现

1.汤姆孙发现电子

2.密立根油滴实验测电子电量∶e=1.602×10-19C

3.密立根发现电荷是量子化的,任何带电体的电荷只能是e的整倍

4.电子的质量∶m.=9.109×10-31kg

二、原子的核式结构模型

1.卢瑟福通过α粒子散射实验提出核式结构模型

2.在原子的中心有一个体积很小、带正电荷的核,叫做原子核

3.原子的全部正电荷和几乎全部质量都集中在原子核里

4.带负电的电子在核外空间绕着核旋转做圆周运动

三、原子核的电荷与尺度

1.原子核所带正电荷数=核外电子数=该元素在周期表内的原子序数

2.原子内十分空旷

〖教学反思〗

本节教学中始终以实验为基础,通过宏观现象来研究微观结构,为了有助于观察,可以用课件模拟汤姆孙发现电子实验,a粒子散射实验,在教学中突出问题提出的实验基础和研究问题的方法和过程。本节内容属于定性介绍,这些知识可能学生都已经了解过,会有轻视心理,所以教学时精心设计问题。通过学习,使学生了解到人类是怎样在实验与理论的相互推动下不断加深对原子结构的认识的,教学中应该重视唯物辩证主义观点和科学的思想方法的教育。

(

2

)

同课章节目录

- 第一章 分子动理论

- 1 分子动理论的基本内容

- 2 实验:用油膜法估测油酸分子的大小

- 3 分子运动速率分布规律

- 4 分子动能和分子势能

- 第二章 气体、固体和液体

- 1 温度和温标

- 2 气体的等温变化

- 3 气体的等压变化和等容变化

- 4 固体

- 5 液体

- 第三章 热力学定律

- 1 功、热和内能的改变

- 2 热力学第一定律

- 3 能量守恒定律

- 4 热力学第二定律

- 第四章 原子结构和波粒二象性

- 1 普朗克黑体辐射理论

- 2 光电效应

- 3 原子的核式结构模型

- 4 氢原子光谱和玻尔的原子模型

- 5 粒子的波动性和量子力学的建立

- 第五章 原子核

- 1 原子核的组成

- 2 放射性元素的衰变

- 3 核力与结合能

- 4 核裂变与核聚变

- 5 “基本”粒子