16海上日出 课件(共31张PPT)

图片预览

文档简介

(共31张PPT)

妙笔写美景,巧手著奇观。

了解课文按一定顺序写景物的方法。

学习按游览的顺序写景物。

16 海上日出

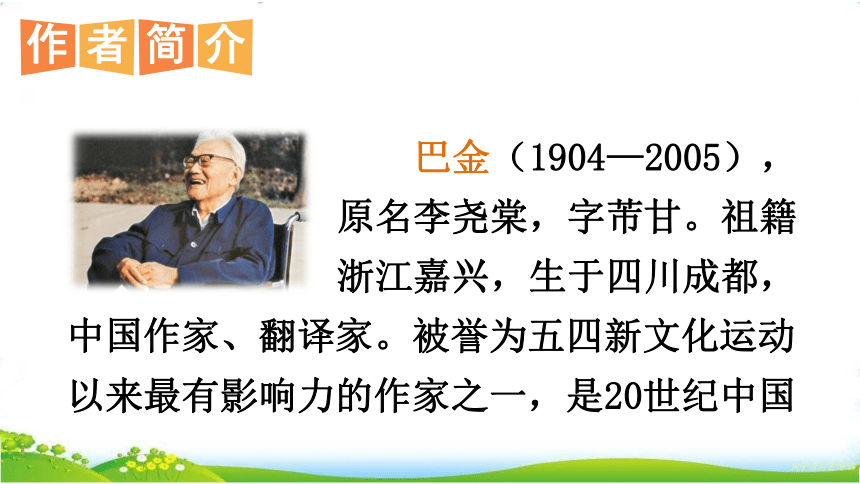

巴金(1904—2005),

原名李尧棠,字芾甘。祖籍

浙江嘉兴,生于四川成都,中国作家、翻译家。被誉为五四新文化运动以来最有影响力的作家之一,是20世纪中国

作

者

简

介

杰出的文学大师、中国文坛的巨匠,2003年被国务院授予“人民作家”荣誉称号。

主要作品:长篇小说“爱情三部曲”(《雾》《雨》《电》)、“激流三部曲”(《家》《春》《秋》),中篇小说《新生》,散文集《随想录》等。

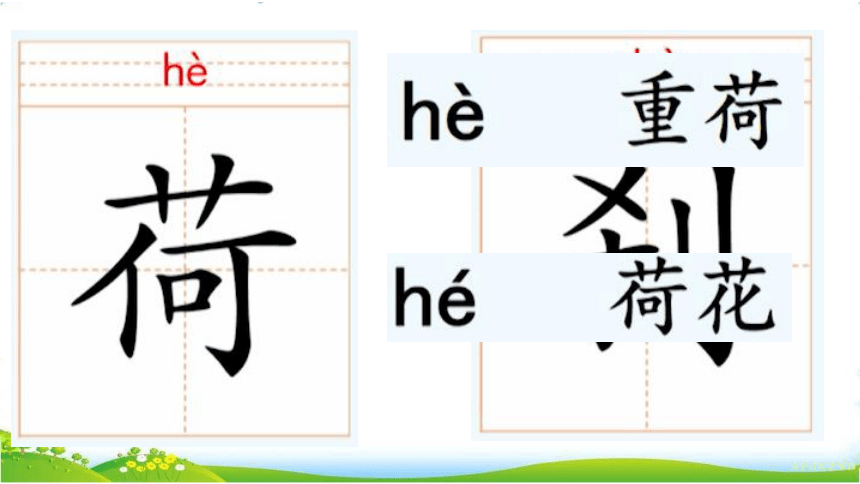

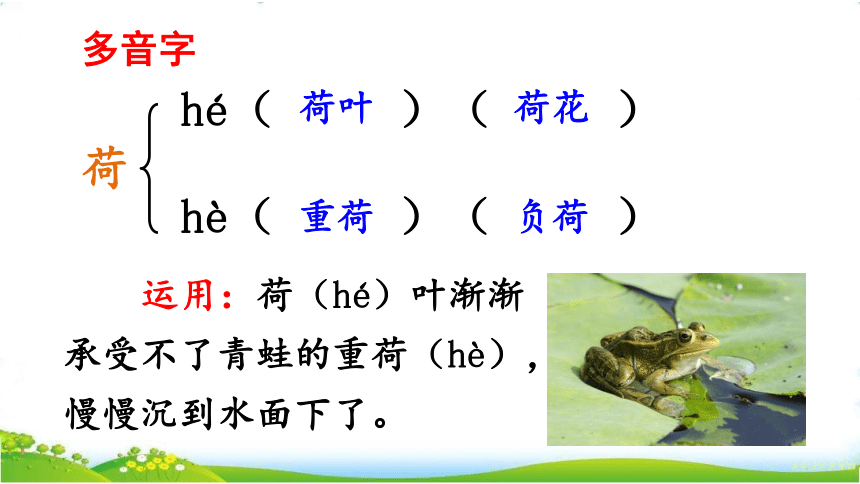

多音字

荷

hé( )( )

hè( )( )

荷叶

重荷

荷花

负荷

运用:荷(hé)叶渐渐承受不了青蛙的重荷(hè),慢慢沉到水面下了。

默读课文,思考:

课文哪几个自然段具体写了海上日出的景象?

第2-5自然段

这不是很伟大的奇观吗?

景象

这是很伟大的奇观。

海上日出

1为了看日出,我常常早起。那时天还没有大亮,周围非常清静,船上只有机器的响声。

这段话作者向我们交待了什么?

时间:

天还没有大亮

地点:

在船上

默读课文第2、3自然段,边读边圈画出描写日出景象的词语。

2 天空还是一片浅蓝,颜色很浅。转眼间天边出现了一道红霞,慢慢地在扩大它的范围,加强它的亮光。我知道太阳要从天边升起来了,便不转眼地望着那里。

3 果然,过了一会儿,在那个地方出现了太阳的小半边脸,红是真红,却没有亮光。太阳好像负着重荷似的一步一步,慢慢地努力上升,到了最后,终于冲破了云霞,完全跳出了海面,颜色红得非常可爱。一刹那间,这个深红的圆东西,忽然发出了夺目的亮光,射得人眼睛发痛,它旁边的云片也突然有了光彩。

这两段中,作者笔下哪一幕是最吸引你的?

果然,过了一会儿,在那个地方出现了太阳的小半边脸,红是真红,却没有亮光。

这句话运用了什么写作手法?有什么作用?

果然,过了一会儿,在那个地方出现了太阳的小半边脸,红是真红,却没有亮光。

拟人

这句话运用了拟人的修辞手法写太阳露出了“小半边脸”,生动形象,使太阳富有了灵性。

太阳好像负着重荷似的一步一步,慢慢地努力上升,到了最后,终于冲破了云霞,完全跳出了海面,颜色红得非常可爱。

这里为什么用“冲破”而不用“钻出、走出”等词语?

“冲破”更有力量感,能表现出太阳喷薄而出、势不可当的威力。若使用“钻出、走出”等词语则不能表现这一特点。

太阳好像负着重荷似的一步一步,慢慢地努力上升,到了最后,终于冲破了云霞,完全跳出了海面,颜色红得非常可爱。

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

一个“冲”字,一个“跳”字,用拟人的修辞手法生动地写出了太阳顽强的生命力和势不可当的威力。

转眼间 过了一会儿 到了最后

默读课文第4、5自然段,说一说两种日出的景象。

4 有时太阳走进了云堆中,它的光线却从云里射下来,直射到水面上。这时候要分辨出哪里是水,哪里是天,倒也不容易,因为我就只看见一片灿烂的亮光。

4有时太阳走进了云堆中,它的光线却从云里射下来,直射到水面上。这时候要分辨出哪里是水,哪里是天,倒也不容易,因为我就只看见一片灿烂的亮光。

只看见一片灿烂的亮光

为什么是“一片灿烂的亮光”?

阳光由上而下地直射到水面,水面就把光线由下而上地反射到天空,这样到水天相融,不知哪里是天,哪里是水,所以是“一片灿烂的亮光”。

这一段话中哪几个动词运用得十分精妙?妙在哪里?

作者运用拟人的修辞手法,精妙地使用了“透、镶、染”等动词,形象地描绘出黑云遮不住红日的奇特景观,也赞美了太阳奋力冲出黑云重围的势不可当的顽强力量。

5 有时天边有黑云,而且云片很厚,太阳出来,人眼还看不见。然而太阳在黑云里放射的光芒,透过黑云的重围,替黑云镶了一道发光的金边。后来太阳才慢慢地冲出重围,出现在天空,甚至把黑云也染成了紫色或者红色。这时候发亮的不仅是太阳、云何海水,连我自己也成了光亮的了。

连一连

形容时间极短。

区分辨别。

雄伟美丽而又罕见的景象或出奇少见的事情。

层层的包围。文中形容把太阳围得很严。

【转眼间】

【分辨】

【奇观】

【重围】

6 这不是很伟大的奇观吗?

结尾的反问句有什么作用?

文章结尾作者情不自禁地用反问句发出赞叹:既赞叹罕见的雄伟奇丽的自然景观, 更赞叹红日的光明及其伟大的力量,抒发了作者热爱光明、追求光明的思想感情。

课文按照日出前——日出时——日出后的顺序,描绘了天气晴好、白云飘拂和乌云蔽日三种不同自然条件下的海上日出奇观,表达了作者对大自然美景的赞美之情。

主

旨

概

括

太阳的雅称

春天的太阳——春晖

夏天的太阳——骄阳

早晨的太阳——朝阳、旭日

黄昏的太阳——夕阳、残阳、斜阳

随

堂

练

习

一、写出下列句子所运用的修辞手法。

过了一会儿,在那个地方出现了太阳的小半边脸,红是真红,却没有亮光。( )

太阳好像负着重荷似的一步一步,慢慢地努力上升。( )

这不是很伟大的奇观么?( )

拟人

拟人

反问

妙笔写美景,巧手著奇观。

了解课文按一定顺序写景物的方法。

学习按游览的顺序写景物。

16 海上日出

巴金(1904—2005),

原名李尧棠,字芾甘。祖籍

浙江嘉兴,生于四川成都,中国作家、翻译家。被誉为五四新文化运动以来最有影响力的作家之一,是20世纪中国

作

者

简

介

杰出的文学大师、中国文坛的巨匠,2003年被国务院授予“人民作家”荣誉称号。

主要作品:长篇小说“爱情三部曲”(《雾》《雨》《电》)、“激流三部曲”(《家》《春》《秋》),中篇小说《新生》,散文集《随想录》等。

多音字

荷

hé( )( )

hè( )( )

荷叶

重荷

荷花

负荷

运用:荷(hé)叶渐渐承受不了青蛙的重荷(hè),慢慢沉到水面下了。

默读课文,思考:

课文哪几个自然段具体写了海上日出的景象?

第2-5自然段

这不是很伟大的奇观吗?

景象

这是很伟大的奇观。

海上日出

1为了看日出,我常常早起。那时天还没有大亮,周围非常清静,船上只有机器的响声。

这段话作者向我们交待了什么?

时间:

天还没有大亮

地点:

在船上

默读课文第2、3自然段,边读边圈画出描写日出景象的词语。

2 天空还是一片浅蓝,颜色很浅。转眼间天边出现了一道红霞,慢慢地在扩大它的范围,加强它的亮光。我知道太阳要从天边升起来了,便不转眼地望着那里。

3 果然,过了一会儿,在那个地方出现了太阳的小半边脸,红是真红,却没有亮光。太阳好像负着重荷似的一步一步,慢慢地努力上升,到了最后,终于冲破了云霞,完全跳出了海面,颜色红得非常可爱。一刹那间,这个深红的圆东西,忽然发出了夺目的亮光,射得人眼睛发痛,它旁边的云片也突然有了光彩。

这两段中,作者笔下哪一幕是最吸引你的?

果然,过了一会儿,在那个地方出现了太阳的小半边脸,红是真红,却没有亮光。

这句话运用了什么写作手法?有什么作用?

果然,过了一会儿,在那个地方出现了太阳的小半边脸,红是真红,却没有亮光。

拟人

这句话运用了拟人的修辞手法写太阳露出了“小半边脸”,生动形象,使太阳富有了灵性。

太阳好像负着重荷似的一步一步,慢慢地努力上升,到了最后,终于冲破了云霞,完全跳出了海面,颜色红得非常可爱。

这里为什么用“冲破”而不用“钻出、走出”等词语?

“冲破”更有力量感,能表现出太阳喷薄而出、势不可当的威力。若使用“钻出、走出”等词语则不能表现这一特点。

太阳好像负着重荷似的一步一步,慢慢地努力上升,到了最后,终于冲破了云霞,完全跳出了海面,颜色红得非常可爱。

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

一个“冲”字,一个“跳”字,用拟人的修辞手法生动地写出了太阳顽强的生命力和势不可当的威力。

转眼间 过了一会儿 到了最后

默读课文第4、5自然段,说一说两种日出的景象。

4 有时太阳走进了云堆中,它的光线却从云里射下来,直射到水面上。这时候要分辨出哪里是水,哪里是天,倒也不容易,因为我就只看见一片灿烂的亮光。

4有时太阳走进了云堆中,它的光线却从云里射下来,直射到水面上。这时候要分辨出哪里是水,哪里是天,倒也不容易,因为我就只看见一片灿烂的亮光。

只看见一片灿烂的亮光

为什么是“一片灿烂的亮光”?

阳光由上而下地直射到水面,水面就把光线由下而上地反射到天空,这样到水天相融,不知哪里是天,哪里是水,所以是“一片灿烂的亮光”。

这一段话中哪几个动词运用得十分精妙?妙在哪里?

作者运用拟人的修辞手法,精妙地使用了“透、镶、染”等动词,形象地描绘出黑云遮不住红日的奇特景观,也赞美了太阳奋力冲出黑云重围的势不可当的顽强力量。

5 有时天边有黑云,而且云片很厚,太阳出来,人眼还看不见。然而太阳在黑云里放射的光芒,透过黑云的重围,替黑云镶了一道发光的金边。后来太阳才慢慢地冲出重围,出现在天空,甚至把黑云也染成了紫色或者红色。这时候发亮的不仅是太阳、云何海水,连我自己也成了光亮的了。

连一连

形容时间极短。

区分辨别。

雄伟美丽而又罕见的景象或出奇少见的事情。

层层的包围。文中形容把太阳围得很严。

【转眼间】

【分辨】

【奇观】

【重围】

6 这不是很伟大的奇观吗?

结尾的反问句有什么作用?

文章结尾作者情不自禁地用反问句发出赞叹:既赞叹罕见的雄伟奇丽的自然景观, 更赞叹红日的光明及其伟大的力量,抒发了作者热爱光明、追求光明的思想感情。

课文按照日出前——日出时——日出后的顺序,描绘了天气晴好、白云飘拂和乌云蔽日三种不同自然条件下的海上日出奇观,表达了作者对大自然美景的赞美之情。

主

旨

概

括

太阳的雅称

春天的太阳——春晖

夏天的太阳——骄阳

早晨的太阳——朝阳、旭日

黄昏的太阳——夕阳、残阳、斜阳

随

堂

练

习

一、写出下列句子所运用的修辞手法。

过了一会儿,在那个地方出现了太阳的小半边脸,红是真红,却没有亮光。( )

太阳好像负着重荷似的一步一步,慢慢地努力上升。( )

这不是很伟大的奇观么?( )

拟人

拟人

反问

同课章节目录

- 第一单元

- 1 古诗词三首

- 2 乡下人家

- 3 天窗

- 4* 三月桃花水

- 口语交际:转述

- 习作:我的乐园

- 语文园地

- 第二单元

- 5 琥珀

- 6 飞向蓝天的恐龙

- 7 纳米技术就在我们身边

- 8* 千年梦圆在今朝

- 口语交际:说新闻

- 习作:我的奇思妙想

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第三单元

- 9 短诗三首

- 10 绿

- 11 白桦

- 12* 在天晴了的时候

- 语文园地

- 第四单元

- 13 猫

- 14 母鸡

- 15 白鹅

- 习作:我的动物朋友

- 语文园地

- 第五单元

- 16 海上日出

- 17 记金华的双龙洞

- 习作例文

- 习作:游____

- 第六单元

- 18 文言文二则

- 19 小英雄雨来(节选)

- 20* 我们家的男子汉

- 21* 芦花鞋

- 口语交际:朋友相处的秘诀

- 习作:我学会了____

- 语文园地

- 第七单元

- 22 古诗三首

- 23 “诺曼底”号遇难记

- 25* 挑山工

- 24* 黄继光

- 口语交际:自我介绍

- 习作:我的“自画像”

- 语文园地

- 第八单元

- 26 宝葫芦的秘密(节选)

- 27 巨人的花园

- 28* 海的女儿

- 习作:故事新编

- 语文园地