第6课北宋的政治 精品课件

图片预览

文档简介

(共33张PPT)

部编《中国历史》七年级下册

第二单元

贤相辈出,却无力改变官场的腐败昏庸;

名将咸聚,却无法抵挡西陲小国的进攻;

才子云集,却热衷无休无止的内耗党争;

经济富裕,却用于供养禄蠹(1u du )购买和平;

文化昌盛,却不能扭转颓败的国运。

也是最糟糕的时代

这是最美好的时代

第6课 北宋的政治

1.知道北宋的建立方式、建立时间、建立者和都城。

2.掌握宋太祖强化中央集权的措施及其影响。

3.了解宋朝实行的重文轻武政策及其影响,了解科举制在宋朝的发展和作用。

4.了解王安石变法的背景、措施、影响、结果

学习要求

“黄袍加身”“杯酒释兵权”的典故,都与是中国历史上杰出君主宋太祖有关,他建立的王朝在中国历史上有举足轻重,今天,就让我们一起走进这个颇有特点的大宋王朝。

新知导入

(一)北宋的建立

宋太祖

1.建立者:

2.时间:

3.事件:

4.定都:

赵匡胤(宋太祖)

960年

陈桥驿兵变

东京(开封)

陈桥兵变

黄袍加身

统一:

(1)方针:

(2)结果:

先南后北

局部统一

一、宋太祖强化中央集权

新知识讲解

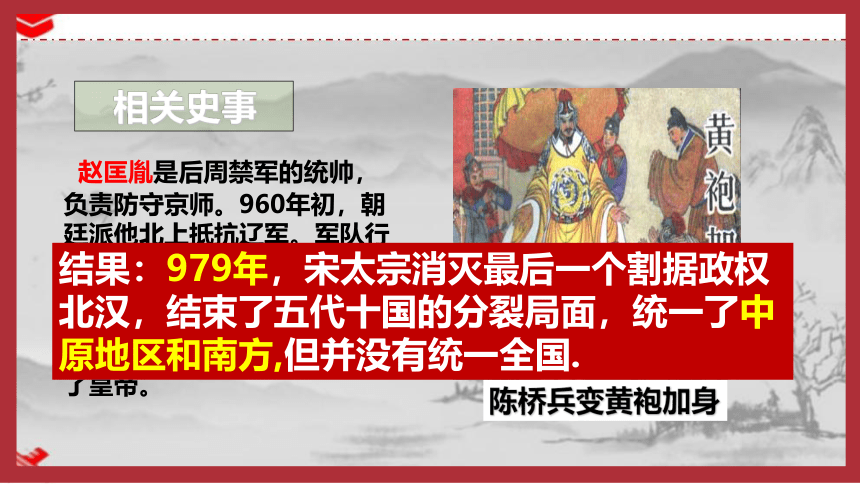

赵匡胤是后周禁军的统帅,负责防守京师。960年初,朝廷派他北上抵抗辽军。军队行至开封以北的陈桥驿时,谋士和诸将拿出预备好的黄龙袍披到赵匡胤身上,叩头便拜,口称“万岁”,赵匡胤就这样当了皇帝。

相关史事

陈桥兵变黄袍加身

结果:979年,宋太宗消灭最后一个割据政权北汉,结束了五代十国的分裂局面,统一了中原地区和南方,但并没有统一全国.

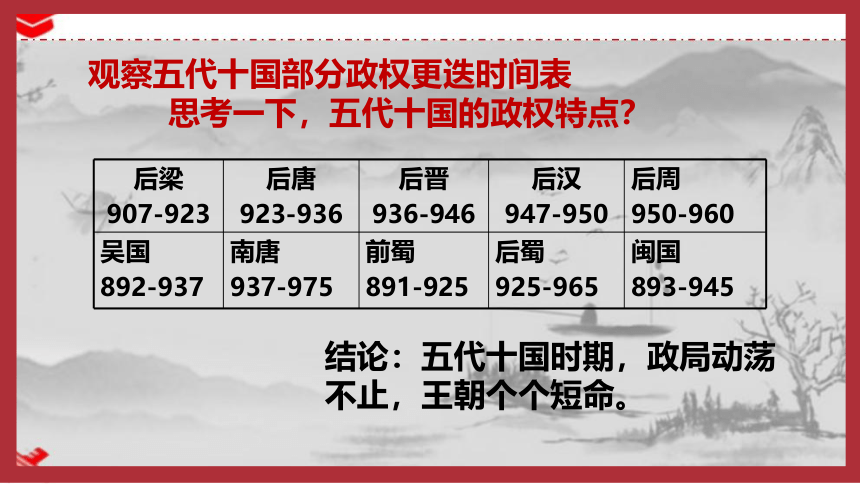

观察五代十国部分政权更迭时间表

思考一下,五代十国的政权特点?

后梁 907-923 后唐 923-936 后晋 936-946 后汉 947-950 后周

950-960

吴国 892-937 南唐 937-975 前蜀 891-925 后蜀 925-965 闽国

893-945

结论:五代十国时期,政局动荡不止,王朝个个短命。

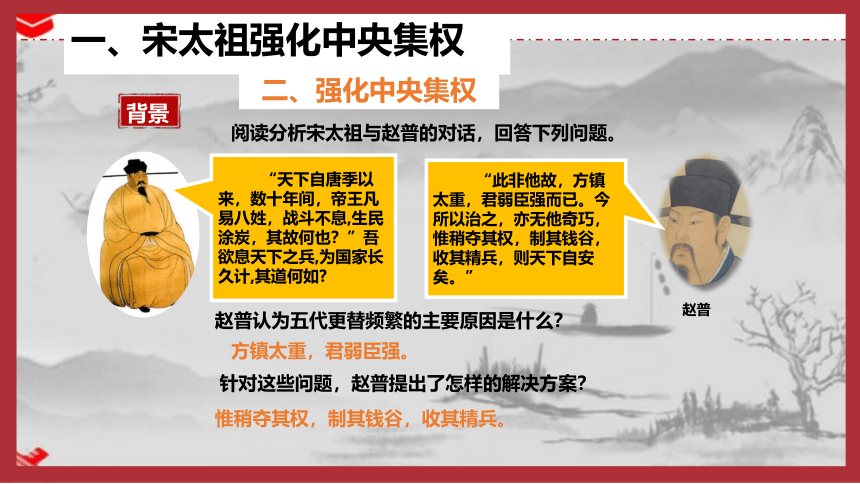

背景

阅读分析宋太祖与赵普的对话,回答下列问题。

赵普认为五代更替频繁的主要原因是什么?

方镇太重,君弱臣强。

针对这些问题,赵普提出了怎样的解决方案?

惟稍夺其权,制其钱谷,收其精兵。

“天下自唐季以来,数十年间,帝王凡易八姓,战斗不息,生民涂炭,其故何也?”吾欲息天下之兵,为国家长久计,其道何如

赵普

“此非他故,方镇太重,君弱臣强而已。今所以治之,亦无他奇巧,惟稍夺其权,制其钱谷,收其精兵,则天下自安矣。”

一、宋太祖强化中央集权

二、强化中央集权

措施

收其精兵

相关史事:宋太祖即位后的一天,与石守信等大将饮酒,酒兴正浓时,宋太祖说:“我当上皇帝全靠你们,可现在我整夜都睡不安宁。”众将忙问其故,宋太祖答道:“如果有一天,你们也被部下黄袍加身,你们也会身不由己啊。”众将知道受到猜疑,便请宋太祖指明一条生路。宋太祖让他们回家置产,享受清福。第二天,这些大将纷纷称病辞职,交出兵权。这就是“杯酒释兵权”故事。

①解除禁军将领的兵权。

一、宋太祖强化中央集权

二、强化中央集权

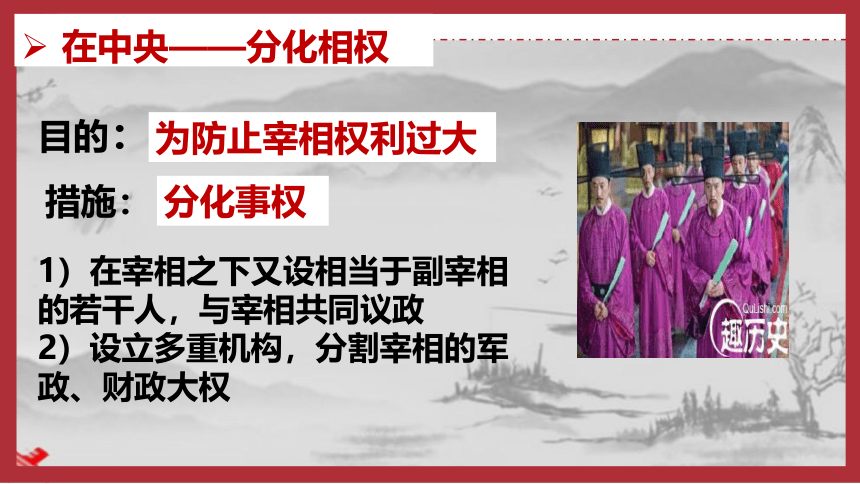

在中央——分化相权

为防止宰相权利过大

目的:

措施:

1)在宰相之下又设相当于副宰相的若干人,与宰相共同议政

2)设立多重机构,分割宰相的军政、财政大权

分化事权

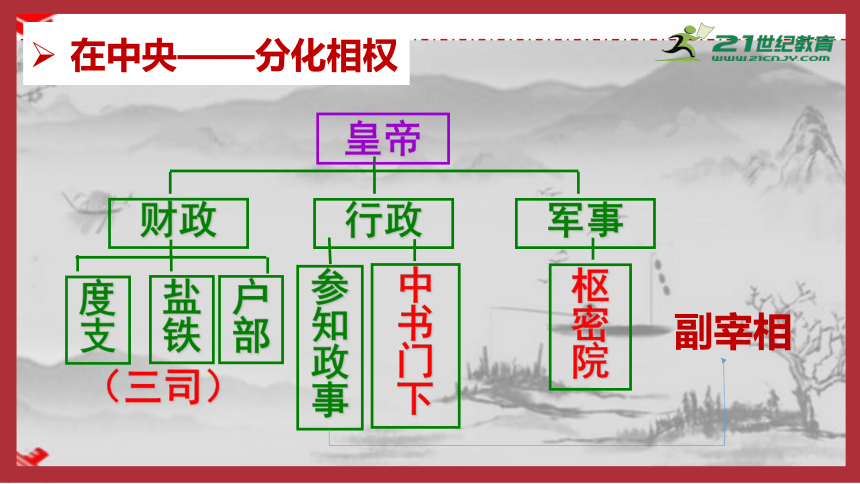

在中央——分化相权

中

书

门

下

枢

密

院

皇帝

财政

行政

军事

(三司)

度

支

盐

铁

户

部

参知

政 事

副宰相

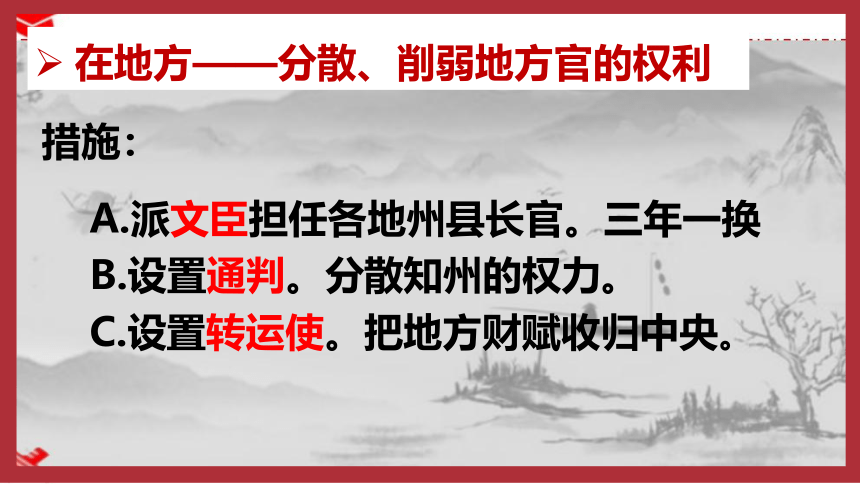

在地方——分散、削弱地方官的权利

A.派文臣担任各地州县长官。三年一换

B.设置通判。分散知州的权力。

C.设置转运使。把地方财赋收归中央。

措施:

在地方——分散、削弱地方官的权利

通判的职权涉及地方一切行政和司法事务,知州发布的各相官文需要通判一起署名才能生效。可见,通判的作用是分散知州的权利并对其实行监督。

《宋史》记载,宋初“始置诸州通判”,“凡兵民、钱谷、户口、赋役、狱讼、听断之事,可否裁决,与守臣通签书施行”。

根据材料,说说通判的职权和作用。P30

宁为百夫长,

胜作一书生!

万般皆下品,

唯有读书高!

VS

唐朝武将

宋代文臣

为什么会出现这种变化?

(二)重文轻武的政策

材料:北宋民间有俗语:“好铁不打钉,好男不当兵。”当时还有谚语曰:“做人莫做军,做铁莫做针。”

1.目的:

防止唐末以来武将专横跋扈的弊端。

①重用文臣掌握军政大权。(宋太祖)

②抑制武将,提升文臣的地位的政策

(宋太宗)

2.政策:

文臣掌握军政大权

欧阳修,北宋政治家、文学家,唐宋八大家之一。在政治上负有盛名。天圣八年进士。宋英宗时,

官至枢密副使、参知政事。

欧阳修

行政权

兵权

阅读课文P30-31,思考下列问题并做好标记:

1.重文轻武的目的是什么? 有哪些措施?

2.重文轻武的影响有哪些?

《劝学诗》

宋真宗(北宋第3位皇帝)

富家不用买良田,书中自有千钟粟。

安居不用架高堂,书中自有黄金屋。

出门莫恨无人随,书中车马多如簇。

娶妻莫恨无良媒,书中自有颜如玉。

男儿若遂平生志,六经勤向窗前读。

历代科举取士数额统计

发展文教,改革和发展科举制

重文轻武的政策

措施:

目的:为了防止唐末以来武将专横跋扈的的 弊端重现。

1.宋太祖有意重用文臣掌握军政大权。

2.宋太宗继续采取拟制武将、提升文官地位的政策,使文臣统兵的格局逐渐形成。

3.改革和发展科举制注重发展文教事业,大幅度增加科举取士名额,提高进士地位,进士不仅授官从优,而且升迁迅速。

科举制

1、隋文帝:初步建立起通过考试选拔人才的制度

2、隋炀帝:创立进士科,科举制正式形成

3、唐太宗:增加考试科目

4、武则天:创立殿试和武举

5、宋朝:增加科举取士名额,提高进士地位。

宋人科举考试图

宋朝改革和发展科举制

科举制度的发展,对宋代社会产生了深远影响,在全国范围营造了浓厚的读书风气,也促进了整个社会文化素养的提高,造就了宋朝科技发达、文化昌盛、人才辈出的文治局面。

重文轻武的影响:

积极影响:扭转了五代十国时期尚武轻文的风气,杜绝了武将跋扈和兵变政移的情况发生,有利于政权的巩固和社会的安定。

消极影响:出现“三冗”:冗兵,冗官,冗费;导致不“两积”:积贫,积弱。

三、王安石变法

变法的概况

1069年,宋神宗任用王安石开始变法。

5.时间

摆脱统治危机, 实现富国强兵。

6.目的

募役法,方田均税法,

农田水利法,保甲法。

7.措施

三、王安石变法

领域 措施 内容 目的

经济 募役法 征收役钱,用来雇人到官府服役;原先不服役官僚等,也要交纳役钱。 限制官僚等特权,增加政府收入。

方田 均税法 核实土地,按土地的多少、好坏平均征税。 官僚和大地主不能隐瞒土地、逃避赋税,增加国家赋税收入。

农田 水利发 鼓励垦荒和兴修水利。 促进农业发展

军事 保甲法 把农村人户编制起来,有两个以上成年男子的人户,出一人为保丁;保丁平时种田,农闲练兵。 加强对人民的控制,稳定统治秩序,增强国家的军事力量。

变法影响

1、财政收入有所增加;

利

2、各地兴修水利工程10000多处。

触犯了大官僚、大地主的利益,遭到强烈反对。

弊

宋神宗死后,司马光任宰相,新法几乎全部被废除。变法以失败而告终。

北宋

建立

巩固

960年赵匡胤

加强中央集权

重文轻武

课堂小结

课堂练习

1.“秦皇汉武,唐宗宋祖”都是中国历史上有名的皇帝,其中建立北宋的“宋祖”是

A.刘备 B.苻坚 C.李世民 D.赵匡胤

D

2.“朕选儒臣干事者百余人,分治大藩(节度使辖区),即使他们都贪浊,也不及武臣一人为害之大。”为此宋太祖采取的重要措施是( )

A.建立刺史制度

B.分化事权,削弱相权

C.派文臣担任各地州县的长官

D.取消行中书省,设立三司

C

4. 宋真宗曾赋《劝学》:“男儿欲遂平生志,六经勤向密前读。”这反映出宋代选拔人才主要依据

A.科举成绩 B.道德表现

C.门第高低 D.血缘亲疏

A

5、北宋初期的政治改革最终形成了“冗官”、“冗兵”、“冗费”的局面,从借鉴的视角,当今政府应

A.加强军队建设 B.重视精兵简政

C.加强民主政治建设 D.大力发展经济

B

6. 宋朝的文臣担任中央和地方的要职,甚至主持军务,地位和待遇均高于武将,武将则受到多方面的牵制。当时有谚语曰:“做人莫做军,做铁莫做针。”这反映了当时宋朝( )

A.藩镇割据 B.重文轻武

C.重农抑商 D.尚武轻文

B

7.王安石变法期间,创立太学三舍法,将太学分为外、内、上三舍。上舍生毕业成绩优等的直接免试授官,中等的须参加殿试,下等的经吏部考试再经题试后可授官。这一做法的主要目的是

A.培养变法需要的人才 B.推动学校教育的完善

C.防止大官僚控制教育 D.强化儒家思想的影响

A

8、对下列关于宋朝重文轻武的表述作出正误判断

中央机构的要职由文人出任。

文臣主持国家的军事大权。

派文人担任地方的知州。

知州的权力很大,不受牵制。

扩大科举考试录取的名额。

武将只有调动军队的权力。

宋太祖设通判来制衡知州。

武将有统兵权,没有调兵权。

√

√

√

×

√

×

https://www.21cnjy.com/help/help_extract.php

部编《中国历史》七年级下册

第二单元

贤相辈出,却无力改变官场的腐败昏庸;

名将咸聚,却无法抵挡西陲小国的进攻;

才子云集,却热衷无休无止的内耗党争;

经济富裕,却用于供养禄蠹(1u du )购买和平;

文化昌盛,却不能扭转颓败的国运。

也是最糟糕的时代

这是最美好的时代

第6课 北宋的政治

1.知道北宋的建立方式、建立时间、建立者和都城。

2.掌握宋太祖强化中央集权的措施及其影响。

3.了解宋朝实行的重文轻武政策及其影响,了解科举制在宋朝的发展和作用。

4.了解王安石变法的背景、措施、影响、结果

学习要求

“黄袍加身”“杯酒释兵权”的典故,都与是中国历史上杰出君主宋太祖有关,他建立的王朝在中国历史上有举足轻重,今天,就让我们一起走进这个颇有特点的大宋王朝。

新知导入

(一)北宋的建立

宋太祖

1.建立者:

2.时间:

3.事件:

4.定都:

赵匡胤(宋太祖)

960年

陈桥驿兵变

东京(开封)

陈桥兵变

黄袍加身

统一:

(1)方针:

(2)结果:

先南后北

局部统一

一、宋太祖强化中央集权

新知识讲解

赵匡胤是后周禁军的统帅,负责防守京师。960年初,朝廷派他北上抵抗辽军。军队行至开封以北的陈桥驿时,谋士和诸将拿出预备好的黄龙袍披到赵匡胤身上,叩头便拜,口称“万岁”,赵匡胤就这样当了皇帝。

相关史事

陈桥兵变黄袍加身

结果:979年,宋太宗消灭最后一个割据政权北汉,结束了五代十国的分裂局面,统一了中原地区和南方,但并没有统一全国.

观察五代十国部分政权更迭时间表

思考一下,五代十国的政权特点?

后梁 907-923 后唐 923-936 后晋 936-946 后汉 947-950 后周

950-960

吴国 892-937 南唐 937-975 前蜀 891-925 后蜀 925-965 闽国

893-945

结论:五代十国时期,政局动荡不止,王朝个个短命。

背景

阅读分析宋太祖与赵普的对话,回答下列问题。

赵普认为五代更替频繁的主要原因是什么?

方镇太重,君弱臣强。

针对这些问题,赵普提出了怎样的解决方案?

惟稍夺其权,制其钱谷,收其精兵。

“天下自唐季以来,数十年间,帝王凡易八姓,战斗不息,生民涂炭,其故何也?”吾欲息天下之兵,为国家长久计,其道何如

赵普

“此非他故,方镇太重,君弱臣强而已。今所以治之,亦无他奇巧,惟稍夺其权,制其钱谷,收其精兵,则天下自安矣。”

一、宋太祖强化中央集权

二、强化中央集权

措施

收其精兵

相关史事:宋太祖即位后的一天,与石守信等大将饮酒,酒兴正浓时,宋太祖说:“我当上皇帝全靠你们,可现在我整夜都睡不安宁。”众将忙问其故,宋太祖答道:“如果有一天,你们也被部下黄袍加身,你们也会身不由己啊。”众将知道受到猜疑,便请宋太祖指明一条生路。宋太祖让他们回家置产,享受清福。第二天,这些大将纷纷称病辞职,交出兵权。这就是“杯酒释兵权”故事。

①解除禁军将领的兵权。

一、宋太祖强化中央集权

二、强化中央集权

在中央——分化相权

为防止宰相权利过大

目的:

措施:

1)在宰相之下又设相当于副宰相的若干人,与宰相共同议政

2)设立多重机构,分割宰相的军政、财政大权

分化事权

在中央——分化相权

中

书

门

下

枢

密

院

皇帝

财政

行政

军事

(三司)

度

支

盐

铁

户

部

参知

政 事

副宰相

在地方——分散、削弱地方官的权利

A.派文臣担任各地州县长官。三年一换

B.设置通判。分散知州的权力。

C.设置转运使。把地方财赋收归中央。

措施:

在地方——分散、削弱地方官的权利

通判的职权涉及地方一切行政和司法事务,知州发布的各相官文需要通判一起署名才能生效。可见,通判的作用是分散知州的权利并对其实行监督。

《宋史》记载,宋初“始置诸州通判”,“凡兵民、钱谷、户口、赋役、狱讼、听断之事,可否裁决,与守臣通签书施行”。

根据材料,说说通判的职权和作用。P30

宁为百夫长,

胜作一书生!

万般皆下品,

唯有读书高!

VS

唐朝武将

宋代文臣

为什么会出现这种变化?

(二)重文轻武的政策

材料:北宋民间有俗语:“好铁不打钉,好男不当兵。”当时还有谚语曰:“做人莫做军,做铁莫做针。”

1.目的:

防止唐末以来武将专横跋扈的弊端。

①重用文臣掌握军政大权。(宋太祖)

②抑制武将,提升文臣的地位的政策

(宋太宗)

2.政策:

文臣掌握军政大权

欧阳修,北宋政治家、文学家,唐宋八大家之一。在政治上负有盛名。天圣八年进士。宋英宗时,

官至枢密副使、参知政事。

欧阳修

行政权

兵权

阅读课文P30-31,思考下列问题并做好标记:

1.重文轻武的目的是什么? 有哪些措施?

2.重文轻武的影响有哪些?

《劝学诗》

宋真宗(北宋第3位皇帝)

富家不用买良田,书中自有千钟粟。

安居不用架高堂,书中自有黄金屋。

出门莫恨无人随,书中车马多如簇。

娶妻莫恨无良媒,书中自有颜如玉。

男儿若遂平生志,六经勤向窗前读。

历代科举取士数额统计

发展文教,改革和发展科举制

重文轻武的政策

措施:

目的:为了防止唐末以来武将专横跋扈的的 弊端重现。

1.宋太祖有意重用文臣掌握军政大权。

2.宋太宗继续采取拟制武将、提升文官地位的政策,使文臣统兵的格局逐渐形成。

3.改革和发展科举制注重发展文教事业,大幅度增加科举取士名额,提高进士地位,进士不仅授官从优,而且升迁迅速。

科举制

1、隋文帝:初步建立起通过考试选拔人才的制度

2、隋炀帝:创立进士科,科举制正式形成

3、唐太宗:增加考试科目

4、武则天:创立殿试和武举

5、宋朝:增加科举取士名额,提高进士地位。

宋人科举考试图

宋朝改革和发展科举制

科举制度的发展,对宋代社会产生了深远影响,在全国范围营造了浓厚的读书风气,也促进了整个社会文化素养的提高,造就了宋朝科技发达、文化昌盛、人才辈出的文治局面。

重文轻武的影响:

积极影响:扭转了五代十国时期尚武轻文的风气,杜绝了武将跋扈和兵变政移的情况发生,有利于政权的巩固和社会的安定。

消极影响:出现“三冗”:冗兵,冗官,冗费;导致不“两积”:积贫,积弱。

三、王安石变法

变法的概况

1069年,宋神宗任用王安石开始变法。

5.时间

摆脱统治危机, 实现富国强兵。

6.目的

募役法,方田均税法,

农田水利法,保甲法。

7.措施

三、王安石变法

领域 措施 内容 目的

经济 募役法 征收役钱,用来雇人到官府服役;原先不服役官僚等,也要交纳役钱。 限制官僚等特权,增加政府收入。

方田 均税法 核实土地,按土地的多少、好坏平均征税。 官僚和大地主不能隐瞒土地、逃避赋税,增加国家赋税收入。

农田 水利发 鼓励垦荒和兴修水利。 促进农业发展

军事 保甲法 把农村人户编制起来,有两个以上成年男子的人户,出一人为保丁;保丁平时种田,农闲练兵。 加强对人民的控制,稳定统治秩序,增强国家的军事力量。

变法影响

1、财政收入有所增加;

利

2、各地兴修水利工程10000多处。

触犯了大官僚、大地主的利益,遭到强烈反对。

弊

宋神宗死后,司马光任宰相,新法几乎全部被废除。变法以失败而告终。

北宋

建立

巩固

960年赵匡胤

加强中央集权

重文轻武

课堂小结

课堂练习

1.“秦皇汉武,唐宗宋祖”都是中国历史上有名的皇帝,其中建立北宋的“宋祖”是

A.刘备 B.苻坚 C.李世民 D.赵匡胤

D

2.“朕选儒臣干事者百余人,分治大藩(节度使辖区),即使他们都贪浊,也不及武臣一人为害之大。”为此宋太祖采取的重要措施是( )

A.建立刺史制度

B.分化事权,削弱相权

C.派文臣担任各地州县的长官

D.取消行中书省,设立三司

C

4. 宋真宗曾赋《劝学》:“男儿欲遂平生志,六经勤向密前读。”这反映出宋代选拔人才主要依据

A.科举成绩 B.道德表现

C.门第高低 D.血缘亲疏

A

5、北宋初期的政治改革最终形成了“冗官”、“冗兵”、“冗费”的局面,从借鉴的视角,当今政府应

A.加强军队建设 B.重视精兵简政

C.加强民主政治建设 D.大力发展经济

B

6. 宋朝的文臣担任中央和地方的要职,甚至主持军务,地位和待遇均高于武将,武将则受到多方面的牵制。当时有谚语曰:“做人莫做军,做铁莫做针。”这反映了当时宋朝( )

A.藩镇割据 B.重文轻武

C.重农抑商 D.尚武轻文

B

7.王安石变法期间,创立太学三舍法,将太学分为外、内、上三舍。上舍生毕业成绩优等的直接免试授官,中等的须参加殿试,下等的经吏部考试再经题试后可授官。这一做法的主要目的是

A.培养变法需要的人才 B.推动学校教育的完善

C.防止大官僚控制教育 D.强化儒家思想的影响

A

8、对下列关于宋朝重文轻武的表述作出正误判断

中央机构的要职由文人出任。

文臣主持国家的军事大权。

派文人担任地方的知州。

知州的权力很大,不受牵制。

扩大科举考试录取的名额。

武将只有调动军队的权力。

宋太祖设通判来制衡知州。

武将有统兵权,没有调兵权。

√

√

√

×

√

×

https://www.21cnjy.com/help/help_extract.php

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源