2021-2022学年高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要下册第20课社会主义国家的发展与变化课件(30张PPT含内嵌视频)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要下册第20课社会主义国家的发展与变化课件(30张PPT含内嵌视频) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 21.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-02-14 11:40:39 | ||

图片预览

文档简介

(共30张PPT)

第20课 社会主义国家的发展与变化

——社会主义道路的失败与成功

赫鲁晓夫改革

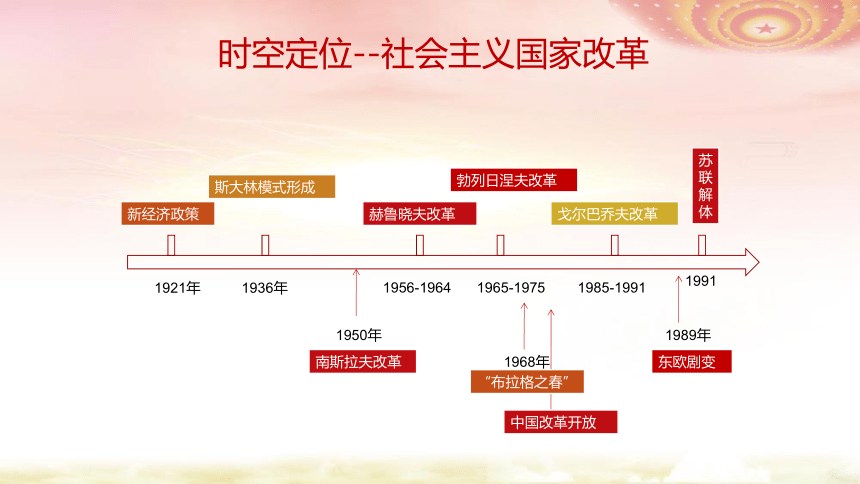

新经济政策

1936年

斯大林模式形成

1956-1964

1921年

1965-1975

勃列日涅夫改革

1985-1991

戈尔巴乔夫改革

1991

苏联解体

“布拉格之春”

1968年

中国改革开放

东欧剧变

1989年

南斯拉夫改革

1950年

时空定位--社会主义国家改革

目录

一

三

二

课程标准:通过了解第二次世界大战后社会主义国家的变化,认识其发展中的成就与问题。

修补与背离:昔日辉煌不再的苏联

照搬与束缚:分裂动荡不休的东欧

特色与自主:复兴发展不止的中国

修补与背离:昔日辉煌不再的苏联

第一子目

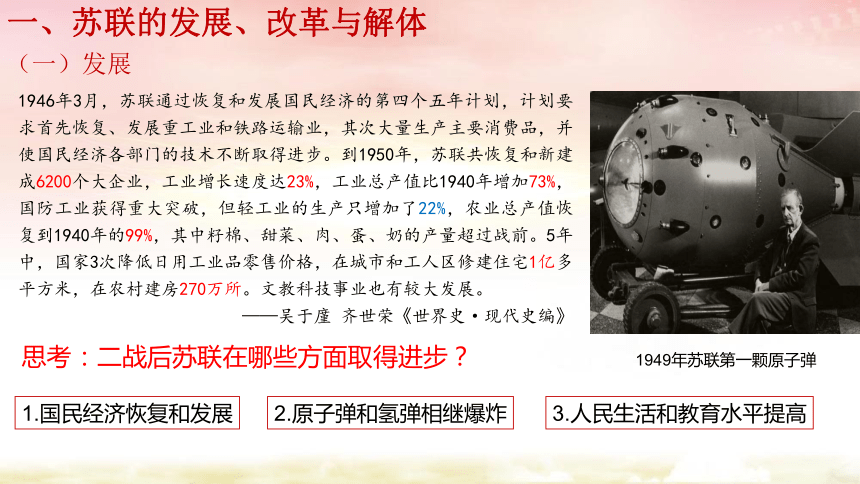

一、苏联的发展、改革与解体

(一)发展

1946年3月,苏联通过恢复和发展国民经济的第四个五年计划,计划要求首先恢复、发展重工业和铁路运输业,其次大量生产主要消费品,并使国民经济各部门的技术不断取得进步。到1950年,苏联共恢复和新建成6200个大企业,工业增长速度达23%,工业总产值比1940年增加73%,国防工业获得重大突破,但轻工业的生产只增加了22%,农业总产值恢复到1940年的99%,其中籽棉、甜菜、肉、蛋、奶的产量超过战前。5年中,国家3次降低日用工业品零售价格,在城市和工人区修建住宅1亿多平方米,在农村建房270万所。文教科技事业也有较大发展。

——吴于廑 齐世荣《世界史·现代史编》

思考:二战后苏联在哪些方面取得进步?

1.国民经济恢复和发展

2.原子弹和氢弹相继爆炸

3.人民生活和教育水平提高

1949年苏联第一颗原子弹

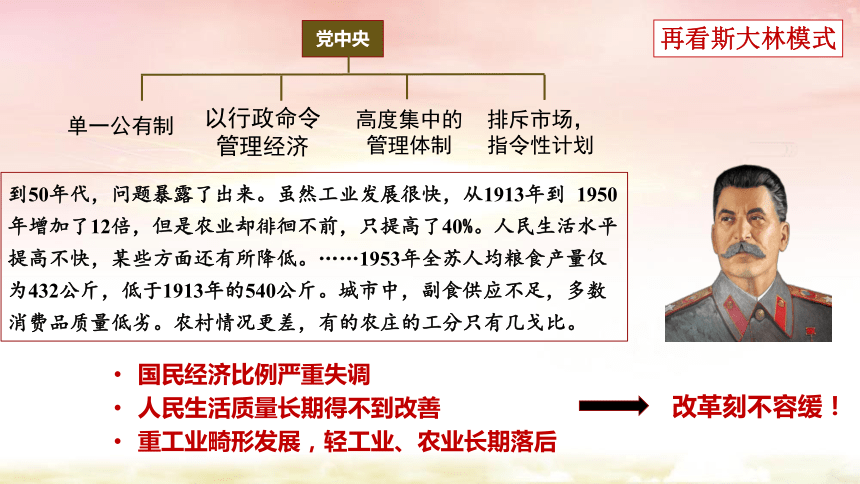

再看斯大林模式

党中央

单一公有制

以行政命令管理经济

高度集中的管理体制

排斥市场,指令性计划

到50年代,问题暴露了出来。虽然工业发展很快,从1913年到 1950年增加了12倍,但是农业却徘徊不前,只提高了40%。人民生活水平提高不快,某些方面还有所降低。……1953年全苏人均粮食产量仅为432公斤,低于1913年的540公斤。城市中,副食供应不足,多数消费品质量低劣。农村情况更差,有的农庄的工分只有几戈比。

国民经济比例严重失调

人民生活质量长期得不到改善

重工业畸形发展,轻工业、农业长期落后

改革刻不容缓!

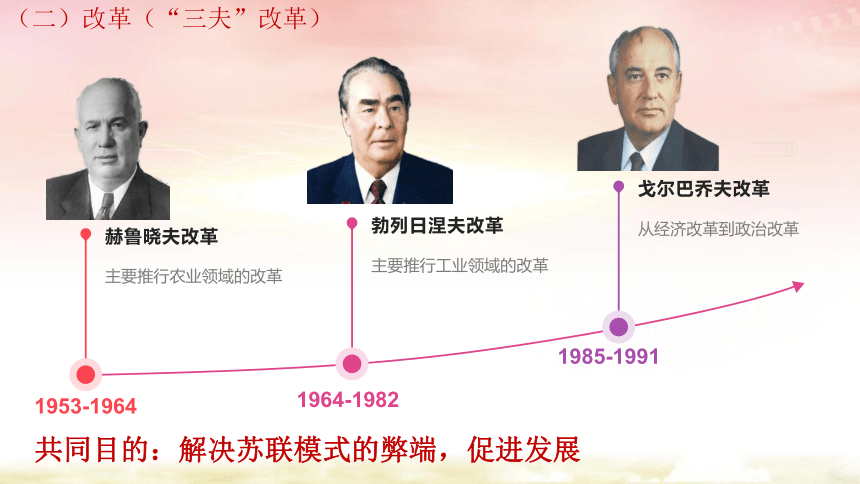

1953-1964

主要推行农业领域的改革

赫鲁晓夫改革

1964-1982

主要推行工业领域的改革

勃列日涅夫改革

1985-1991

从经济改革到政治改革

戈尔巴乔夫改革

(二)改革(“三夫”改革)

共同目的:解决苏联模式的弊端,促进发展

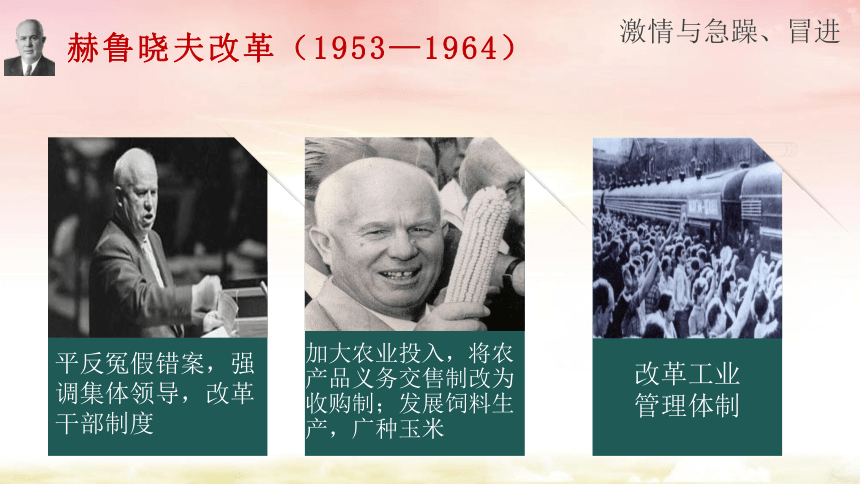

平反冤假错案,强调集体领导,改革干部制度

加大农业投入,将农产品义务交售制改为收购制;发展饲料生产,广种玉米

改革工业

管理体制

赫鲁晓夫改革(1953—1964)

激情与急躁、冒进

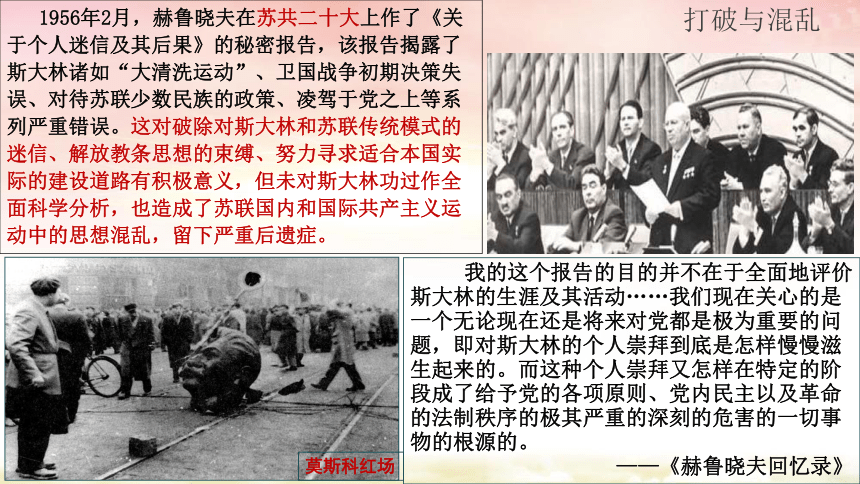

打破与混乱

我的这个报告的目的并不在于全面地评价斯大林的生涯及其活动……我们现在关心的是一个无论现在还是将来对党都是极为重要的问题,即对斯大林的个人崇拜到底是怎样慢慢滋生起来的。而这种个人崇拜又怎样在特定的阶段成了给予党的各项原则、党内民主以及革命的法制秩序的极其严重的深刻的危害的一切事物的根源的。

——《赫鲁晓夫回忆录》

1956年2月,赫鲁晓夫在苏共二十大上作了《关于个人迷信及其后果》的秘密报告,该报告揭露了斯大林诸如“大清洗运动”、卫国战争初期决策失误、对待苏联少数民族的政策、凌驾于党之上等系列严重错误。这对破除对斯大林和苏联传统模式的迷信、解放教条思想的束缚、努力寻求适合本国实际的建设道路有积极意义,但未对斯大林功过作全面科学分析,也造成了苏联国内和国际共产主义运动中的思想混乱,留下严重后遗症。

莫斯科红场

赫鲁晓夫既是斯大林模式的掘墓人,但最终还是扮演了守墓人的角色。

——《俄国史》

墓碑上半白半黑的对比,“其中包含着永恒的矛盾—光明的进步的因素同反动因素之间的斗争。 ……在彼此斗争中相互咬合”

——墓碑的设计者 涅伊兹维斯特

思考:如何评价赫鲁晓夫改革?

局限:未能从根本上突破这一模式,只是在原有经济体制上的局部调整。

积极:在一定程度上冲击了斯大林模式

前期与改革

在工业领域推行“新经济体制”改革

扩大企业自主权,利用奖金等经济杠杆促进企业改善管理,提高效益

要求加速科技进步,完善经济管理体制和加强经济刺激

勃列日涅夫改革(1964-1982)

军事与国防

1983年苏联的导弹 ▲

材料一:苏联为了在军事上赶上美国,扭转在军事上不利的地位,加大了军费开支。70年代军费开支都保持在每年超过美国20% 。

——《世界现代史》

材料二:勃列日涅夫时期,苏联几乎每两位科学家中就有一位在研究坦克、火炮和导弹,军工生产差不多占国民生产的40%。

——《世界现代史》

改革重点依然集中于重工业,经济结构进一步畸形。

后期与停滞

他不重视对客观情况发展变化的研究,习惯于因循守旧、满足现状,惧怕重大的改革。 ……维持现状和粉饰太平,缺乏锐意进取和改革的创新精神,成为20世纪70年代后期和80年代初期苏共的主调。

——《第7集 苏共的领导集团》

1951—1960年 1961—1970年 1971—1980年

10.25 6.45 4.95

1951—1980年苏联国民收入年增长率(%)

思考:如何评价勃列日涅夫改革?

积极:苏联成为与美国相匹敌的超级大国

消极:只是对传统体制的修修补补,效果有限。执政后期,热衷于树立个人迷信,专断作风日趋严重,各项工作缺乏活力,社会矛盾丛生,发展缓慢

承认市场调节在社会主义经济中的作用;

取消苏共领导地位,形态上抛弃马克思主义指导

实行议会制、总统制和多党制,倡导“政治多元化”

戈尔巴乔夫改革(1985-1991)

改革与背离

他摆弄这个国家,就想家庭主妇摆弄卷心菜一样。他以为只要把外面的烂叶子剥掉,就会有里面的好心子,他不停地剥下去,一直到剥光为止。

思考:如何评价戈尔巴乔夫改革?

改革背离了科学社会主义的方向,放弃了马克思主义、社会主义,直接导致了苏联解体。

1990.03. 立陶宛率先宣布独立

俄罗斯等11个共和国发表主权宣言

1991.08.19. 少数苏联领导人发动政变

1991.12. 21. 《阿拉木图宣言》

1991.12. 26. 苏联停止存在

(三)解体

1.过程

2.原因

(1)历史:高度集中的经济政治体制的弊端和政策上的错误长期得不到纠正(根本);

(2)现实:戈尔巴乔夫改革背离了社会主义;

(3)外因:东欧剧变和西方国家的“和平演变”。

苏联解体是20世纪发生的最大的地缘政治灾难,对俄罗斯人民来说这是一个灾难。

——普京

(三)解体

【课堂探究】比较赫鲁晓夫改革、勃列日涅夫改革和戈尔巴乔夫改革

比较项 赫鲁晓夫改革 勃列日涅夫改革 戈尔巴乔夫改革

不同点 时间

侧重

结果

败因

相同点 比较项 赫鲁晓夫改革 勃列日涅夫改革 戈尔巴乔夫改革

不同点 时间 1953-1964 1964-1982 1985-1991

侧重 农业 重工业 前期经济,后期政治

结果 改革造成了苏联的混乱 直接导致苏联解体

败因 未改变原有体制,对苏联模式进行修修补补 进行根本性改革,但背离社会主义方向

相同点 ①目的:解决苏联模式的弊端; ②内容:主要是涉及经济领域; ③结果:改革都失败了,但都冲击了苏联模式。 照搬与束缚:分裂动荡不休的东欧

第二子目

东欧指战后在中欧和南欧建立的除苏联以外的社会主义国家。这些国家在确立社会主义制度的过程中,都曾获得苏联不同程度的帮助。包括波兰、匈牙利、捷克斯洛伐克、保加利亚、罗马尼亚、南斯拉夫、阿尔巴尼亚和民主德国(东德)八国。领土面积约127万平方千米,人口约 9 000万,它们加入社会主义阵营,显著地扩大了社会主义的地理范围和世界影响。

1.东欧建设、改革的背景

(1)政治:二战胜利前后,东欧各国人民经过艰苦斗争,在苏联的帮助下建立了一系列人民民主国家。

(2)经济:东欧各国经济恢复,提高了人民的生活水平

(3)弊端:东欧各国大多采取苏联模式,造成国民经济比例失调

一、东欧的社会主义建设、改革

一、东欧的社会主义建设、改革

国家 成就

南斯拉夫

波兰

匈牙利

民主德国

2.成就

国家 成就

南斯拉夫

波兰

匈牙利

民主德国

阅读教材,归纳东欧国家的社会主义建设、改革成就

3.问题:20世纪80年代,一些东欧国家经济陷入严重困境,政局剧烈动荡。东欧的执政党迷失了改革的社会主义方向,否定马克思主义指导,否定社会主义制度,抛弃共产党领导地位,实行政治多元化

东欧剧变

建立社会主义自治制度,权利下放,调动地方、企业和群众的积极性,促进了经济的发展

“一五”计划后,经济迅速发展,工业和农业发展成果显著

1968-1973年国民收入和人民消费水平增速较快,人民群众比较满意

经济稳步增长,到1988年经济发展水平居东欧国家之首

二、东欧剧变

(一)时间:

(二)实质:

(三)概况:

(四)原因:

1989-1992年,东欧各国社会政治经济制度急剧变化

东欧各国社会性质发生改变

1.波兰、匈牙利、保加利亚和阿尔巴尼亚的变化相对平稳;

2.罗马尼亚发生了流血冲突;

3.民主德国并入了联邦德国;

4.捷克斯洛伐克分裂为捷克和斯洛伐克两个独立国家;

5.南斯拉夫经过激烈内战,最终解体。

1.根本原因:

2.直接原因:

3.外部原因:

高度集中的政治经济体制

东欧各国的改革偏离了社会主义方向

西方国家的“和平演变”战略

特色与自主:复兴发展不止的中国

第三子目

一、中国社会主义的新发展

⑴1949年10月1日,中华人民共和国成立,开辟了中国历史新纪元。

⑵1954年,第一届全国人民代表大会制定了 《中华人民共和国宪法》。

⑶到1956年底,中国基本完成了对 农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造,建立起社会主义基本政治、经济制度。

(一)准备

1.过渡时期

随后,中国进入全面的大规模的建设社会主义时期,虽然经历了严重曲折,但取得了包括“两弹一星”在内的各个方面的巨大成就。

意义:这些成就在新中国历史上具有开创性、奠基性的意义,为新的历史时期开创中国特色社会主义道路提供了物质基础、宝贵经验和理论准备。

2.全面的大规模的建设社会主义时期

召开十一届三中全会

家庭联产承包责任制

社会主义市场经济体制

中共十九大,坚持全面深化改革

城市经济体制改革

《实践是检验真理的唯一标准》

中国特色社会主义的新发展

(二)改革开放新时期

中国的社会主义建设与改革,符合中国国情和世界历史发展大势,前途光明。

举世瞩目的成就

苏联道路

东欧

道路

中国道路

优先重工

比例失调

改革失败

亡党亡国

党失政权

国名改变

学习苏联

照搬照抄

艰难探索

改革开放

成就瞩目贡献重大

社会主义道路的失败与成功

本课小结

社会主义建设必须尊重客观规律,从实际出发,走符合国情的道路;

改革不可能是一帆风顺的;社会主义制度要通过不断改革来完善

改革应坚持社会主义发展方向,抵制西方资本主义国家的和平演变,处理好改革、发展与稳定的关系

突破传统的束缚是经济体制创新和调整的前提

改革必须具有实事求是的科学精神

社会主义道路的失败与成功给我们带来哪些启示?

第20课 社会主义国家的发展与变化

——社会主义道路的失败与成功

赫鲁晓夫改革

新经济政策

1936年

斯大林模式形成

1956-1964

1921年

1965-1975

勃列日涅夫改革

1985-1991

戈尔巴乔夫改革

1991

苏联解体

“布拉格之春”

1968年

中国改革开放

东欧剧变

1989年

南斯拉夫改革

1950年

时空定位--社会主义国家改革

目录

一

三

二

课程标准:通过了解第二次世界大战后社会主义国家的变化,认识其发展中的成就与问题。

修补与背离:昔日辉煌不再的苏联

照搬与束缚:分裂动荡不休的东欧

特色与自主:复兴发展不止的中国

修补与背离:昔日辉煌不再的苏联

第一子目

一、苏联的发展、改革与解体

(一)发展

1946年3月,苏联通过恢复和发展国民经济的第四个五年计划,计划要求首先恢复、发展重工业和铁路运输业,其次大量生产主要消费品,并使国民经济各部门的技术不断取得进步。到1950年,苏联共恢复和新建成6200个大企业,工业增长速度达23%,工业总产值比1940年增加73%,国防工业获得重大突破,但轻工业的生产只增加了22%,农业总产值恢复到1940年的99%,其中籽棉、甜菜、肉、蛋、奶的产量超过战前。5年中,国家3次降低日用工业品零售价格,在城市和工人区修建住宅1亿多平方米,在农村建房270万所。文教科技事业也有较大发展。

——吴于廑 齐世荣《世界史·现代史编》

思考:二战后苏联在哪些方面取得进步?

1.国民经济恢复和发展

2.原子弹和氢弹相继爆炸

3.人民生活和教育水平提高

1949年苏联第一颗原子弹

再看斯大林模式

党中央

单一公有制

以行政命令管理经济

高度集中的管理体制

排斥市场,指令性计划

到50年代,问题暴露了出来。虽然工业发展很快,从1913年到 1950年增加了12倍,但是农业却徘徊不前,只提高了40%。人民生活水平提高不快,某些方面还有所降低。……1953年全苏人均粮食产量仅为432公斤,低于1913年的540公斤。城市中,副食供应不足,多数消费品质量低劣。农村情况更差,有的农庄的工分只有几戈比。

国民经济比例严重失调

人民生活质量长期得不到改善

重工业畸形发展,轻工业、农业长期落后

改革刻不容缓!

1953-1964

主要推行农业领域的改革

赫鲁晓夫改革

1964-1982

主要推行工业领域的改革

勃列日涅夫改革

1985-1991

从经济改革到政治改革

戈尔巴乔夫改革

(二)改革(“三夫”改革)

共同目的:解决苏联模式的弊端,促进发展

平反冤假错案,强调集体领导,改革干部制度

加大农业投入,将农产品义务交售制改为收购制;发展饲料生产,广种玉米

改革工业

管理体制

赫鲁晓夫改革(1953—1964)

激情与急躁、冒进

打破与混乱

我的这个报告的目的并不在于全面地评价斯大林的生涯及其活动……我们现在关心的是一个无论现在还是将来对党都是极为重要的问题,即对斯大林的个人崇拜到底是怎样慢慢滋生起来的。而这种个人崇拜又怎样在特定的阶段成了给予党的各项原则、党内民主以及革命的法制秩序的极其严重的深刻的危害的一切事物的根源的。

——《赫鲁晓夫回忆录》

1956年2月,赫鲁晓夫在苏共二十大上作了《关于个人迷信及其后果》的秘密报告,该报告揭露了斯大林诸如“大清洗运动”、卫国战争初期决策失误、对待苏联少数民族的政策、凌驾于党之上等系列严重错误。这对破除对斯大林和苏联传统模式的迷信、解放教条思想的束缚、努力寻求适合本国实际的建设道路有积极意义,但未对斯大林功过作全面科学分析,也造成了苏联国内和国际共产主义运动中的思想混乱,留下严重后遗症。

莫斯科红场

赫鲁晓夫既是斯大林模式的掘墓人,但最终还是扮演了守墓人的角色。

——《俄国史》

墓碑上半白半黑的对比,“其中包含着永恒的矛盾—光明的进步的因素同反动因素之间的斗争。 ……在彼此斗争中相互咬合”

——墓碑的设计者 涅伊兹维斯特

思考:如何评价赫鲁晓夫改革?

局限:未能从根本上突破这一模式,只是在原有经济体制上的局部调整。

积极:在一定程度上冲击了斯大林模式

前期与改革

在工业领域推行“新经济体制”改革

扩大企业自主权,利用奖金等经济杠杆促进企业改善管理,提高效益

要求加速科技进步,完善经济管理体制和加强经济刺激

勃列日涅夫改革(1964-1982)

军事与国防

1983年苏联的导弹 ▲

材料一:苏联为了在军事上赶上美国,扭转在军事上不利的地位,加大了军费开支。70年代军费开支都保持在每年超过美国20% 。

——《世界现代史》

材料二:勃列日涅夫时期,苏联几乎每两位科学家中就有一位在研究坦克、火炮和导弹,军工生产差不多占国民生产的40%。

——《世界现代史》

改革重点依然集中于重工业,经济结构进一步畸形。

后期与停滞

他不重视对客观情况发展变化的研究,习惯于因循守旧、满足现状,惧怕重大的改革。 ……维持现状和粉饰太平,缺乏锐意进取和改革的创新精神,成为20世纪70年代后期和80年代初期苏共的主调。

——《第7集 苏共的领导集团》

1951—1960年 1961—1970年 1971—1980年

10.25 6.45 4.95

1951—1980年苏联国民收入年增长率(%)

思考:如何评价勃列日涅夫改革?

积极:苏联成为与美国相匹敌的超级大国

消极:只是对传统体制的修修补补,效果有限。执政后期,热衷于树立个人迷信,专断作风日趋严重,各项工作缺乏活力,社会矛盾丛生,发展缓慢

承认市场调节在社会主义经济中的作用;

取消苏共领导地位,形态上抛弃马克思主义指导

实行议会制、总统制和多党制,倡导“政治多元化”

戈尔巴乔夫改革(1985-1991)

改革与背离

他摆弄这个国家,就想家庭主妇摆弄卷心菜一样。他以为只要把外面的烂叶子剥掉,就会有里面的好心子,他不停地剥下去,一直到剥光为止。

思考:如何评价戈尔巴乔夫改革?

改革背离了科学社会主义的方向,放弃了马克思主义、社会主义,直接导致了苏联解体。

1990.03. 立陶宛率先宣布独立

俄罗斯等11个共和国发表主权宣言

1991.08.19. 少数苏联领导人发动政变

1991.12. 21. 《阿拉木图宣言》

1991.12. 26. 苏联停止存在

(三)解体

1.过程

2.原因

(1)历史:高度集中的经济政治体制的弊端和政策上的错误长期得不到纠正(根本);

(2)现实:戈尔巴乔夫改革背离了社会主义;

(3)外因:东欧剧变和西方国家的“和平演变”。

苏联解体是20世纪发生的最大的地缘政治灾难,对俄罗斯人民来说这是一个灾难。

——普京

(三)解体

【课堂探究】比较赫鲁晓夫改革、勃列日涅夫改革和戈尔巴乔夫改革

比较项 赫鲁晓夫改革 勃列日涅夫改革 戈尔巴乔夫改革

不同点 时间

侧重

结果

败因

相同点 比较项 赫鲁晓夫改革 勃列日涅夫改革 戈尔巴乔夫改革

不同点 时间 1953-1964 1964-1982 1985-1991

侧重 农业 重工业 前期经济,后期政治

结果 改革造成了苏联的混乱 直接导致苏联解体

败因 未改变原有体制,对苏联模式进行修修补补 进行根本性改革,但背离社会主义方向

相同点 ①目的:解决苏联模式的弊端; ②内容:主要是涉及经济领域; ③结果:改革都失败了,但都冲击了苏联模式。 照搬与束缚:分裂动荡不休的东欧

第二子目

东欧指战后在中欧和南欧建立的除苏联以外的社会主义国家。这些国家在确立社会主义制度的过程中,都曾获得苏联不同程度的帮助。包括波兰、匈牙利、捷克斯洛伐克、保加利亚、罗马尼亚、南斯拉夫、阿尔巴尼亚和民主德国(东德)八国。领土面积约127万平方千米,人口约 9 000万,它们加入社会主义阵营,显著地扩大了社会主义的地理范围和世界影响。

1.东欧建设、改革的背景

(1)政治:二战胜利前后,东欧各国人民经过艰苦斗争,在苏联的帮助下建立了一系列人民民主国家。

(2)经济:东欧各国经济恢复,提高了人民的生活水平

(3)弊端:东欧各国大多采取苏联模式,造成国民经济比例失调

一、东欧的社会主义建设、改革

一、东欧的社会主义建设、改革

国家 成就

南斯拉夫

波兰

匈牙利

民主德国

2.成就

国家 成就

南斯拉夫

波兰

匈牙利

民主德国

阅读教材,归纳东欧国家的社会主义建设、改革成就

3.问题:20世纪80年代,一些东欧国家经济陷入严重困境,政局剧烈动荡。东欧的执政党迷失了改革的社会主义方向,否定马克思主义指导,否定社会主义制度,抛弃共产党领导地位,实行政治多元化

东欧剧变

建立社会主义自治制度,权利下放,调动地方、企业和群众的积极性,促进了经济的发展

“一五”计划后,经济迅速发展,工业和农业发展成果显著

1968-1973年国民收入和人民消费水平增速较快,人民群众比较满意

经济稳步增长,到1988年经济发展水平居东欧国家之首

二、东欧剧变

(一)时间:

(二)实质:

(三)概况:

(四)原因:

1989-1992年,东欧各国社会政治经济制度急剧变化

东欧各国社会性质发生改变

1.波兰、匈牙利、保加利亚和阿尔巴尼亚的变化相对平稳;

2.罗马尼亚发生了流血冲突;

3.民主德国并入了联邦德国;

4.捷克斯洛伐克分裂为捷克和斯洛伐克两个独立国家;

5.南斯拉夫经过激烈内战,最终解体。

1.根本原因:

2.直接原因:

3.外部原因:

高度集中的政治经济体制

东欧各国的改革偏离了社会主义方向

西方国家的“和平演变”战略

特色与自主:复兴发展不止的中国

第三子目

一、中国社会主义的新发展

⑴1949年10月1日,中华人民共和国成立,开辟了中国历史新纪元。

⑵1954年,第一届全国人民代表大会制定了 《中华人民共和国宪法》。

⑶到1956年底,中国基本完成了对 农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造,建立起社会主义基本政治、经济制度。

(一)准备

1.过渡时期

随后,中国进入全面的大规模的建设社会主义时期,虽然经历了严重曲折,但取得了包括“两弹一星”在内的各个方面的巨大成就。

意义:这些成就在新中国历史上具有开创性、奠基性的意义,为新的历史时期开创中国特色社会主义道路提供了物质基础、宝贵经验和理论准备。

2.全面的大规模的建设社会主义时期

召开十一届三中全会

家庭联产承包责任制

社会主义市场经济体制

中共十九大,坚持全面深化改革

城市经济体制改革

《实践是检验真理的唯一标准》

中国特色社会主义的新发展

(二)改革开放新时期

中国的社会主义建设与改革,符合中国国情和世界历史发展大势,前途光明。

举世瞩目的成就

苏联道路

东欧

道路

中国道路

优先重工

比例失调

改革失败

亡党亡国

党失政权

国名改变

学习苏联

照搬照抄

艰难探索

改革开放

成就瞩目贡献重大

社会主义道路的失败与成功

本课小结

社会主义建设必须尊重客观规律,从实际出发,走符合国情的道路;

改革不可能是一帆风顺的;社会主义制度要通过不断改革来完善

改革应坚持社会主义发展方向,抵制西方资本主义国家的和平演变,处理好改革、发展与稳定的关系

突破传统的束缚是经济体制创新和调整的前提

改革必须具有实事求是的科学精神

社会主义道路的失败与成功给我们带来哪些启示?

同课章节目录

- 第一单元 古代文明的产生与发展

- 第1课 文明的产生与早期发展

- 第2课 古代世界的帝国与文明的交流

- 第二单元 中古时期的世界

- 第3课 中古时期的欧洲

- 第4课 中古时期的亚洲

- 第5课 古代非洲与美洲

- 第三单元 走向整体的世界

- 第6课 全球航路的开辟

- 第7课 全球联系的初步建立与世界格局的演变

- 第四单元 资本主义制度的确立

- 第8课 欧洲的思想解放运动

- 第9课 资产阶级革命与资本主义制度的确立

- 第五单元 工业革命与马克思主义的诞生

- 第10课 影响世界的工业革命

- 第11课 马克思主义的诞生与传播

- 第六单元 世界殖民体系与亚非拉民族独立运动

- 第12课 资本主义世界殖民体系的形成

- 第13课 亚非拉民族独立运动

- 第七单元 世界大战、十月革命与国际秩序的演变

- 第14课 第一次世界大战与战后国际秩序

- 第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

- 第16课 亚非拉民族民主运动的高涨

- 第17课 第二次世界大战与战后国际秩序的形成

- 第八单元 20 世纪下半叶世界的新变化

- 第18课 冷战与国际格局的演变

- 第19课 资本主义国家的新变化

- 第20课 社会主义国家的发展与变化

- 第21课 世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展

- 第九单元 当代世界发展的特点与主要趋势

- 第22课 世界多极化与经济全球化

- 第23课 和平发展合作共赢的时代潮流

- 活动课——放眼世界,推动构建人类命运共同体