2021-2022学年高中部编版历史必修中外历史纲要下册第七课 全球联系的初步建立与世界格局的演变 练习(含答案解析)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年高中部编版历史必修中外历史纲要下册第七课 全球联系的初步建立与世界格局的演变 练习(含答案解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 35.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-02-15 08:50:05 | ||

图片预览

文档简介

历史纲要下第七课

全球联系的初步建立与世界格局的演变课时训练

满分:100分 时间:60分

一、单选题

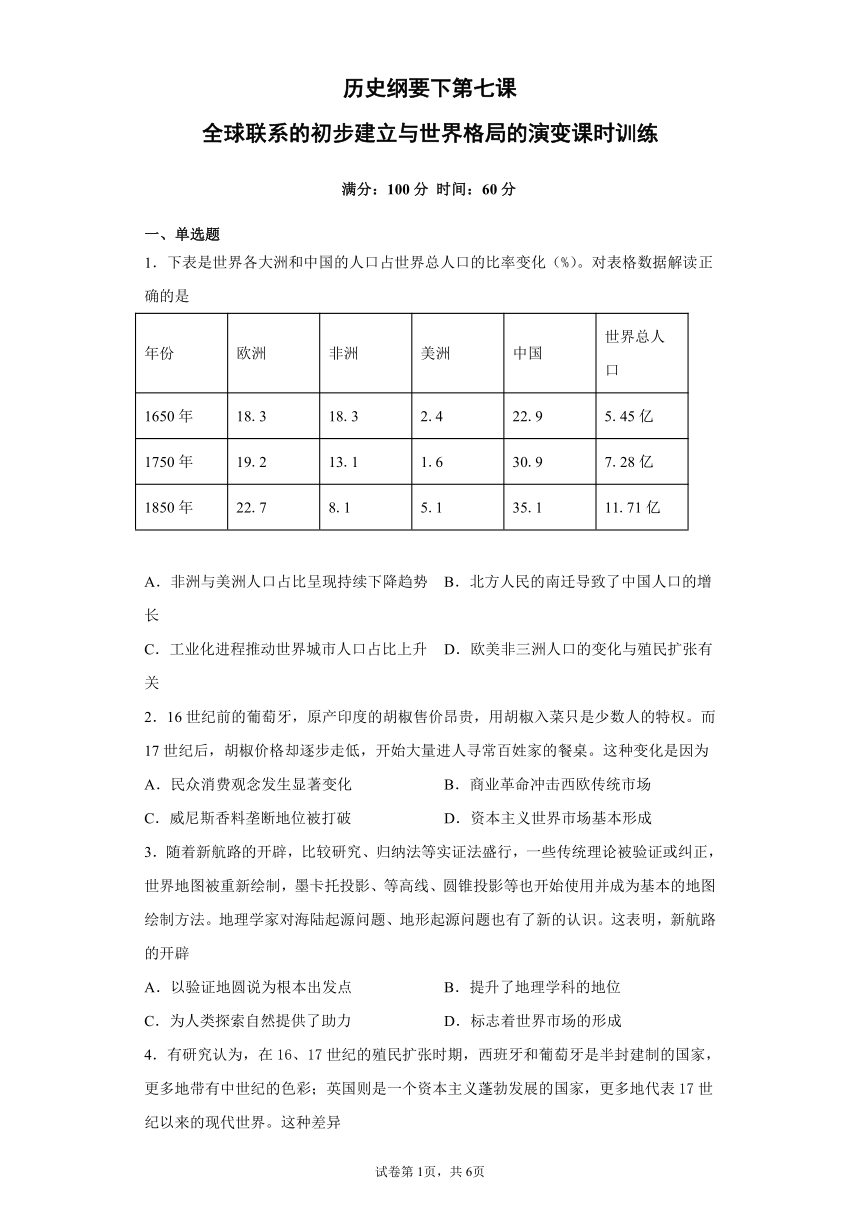

1.下表是世界各大洲和中国的人口占世界总人口的比率变化(%)。对表格数据解读正确的是

年份 欧洲 非洲 美洲 中国 世界总人口

1650年 18.3 18.3 2.4 22.9 5.45亿

1750年 19.2 13.1 1.6 30.9 7.28亿

1850年 22.7 8.1 5.1 35.1 11.71亿

A.非洲与美洲人口占比呈现持续下降趋势 B.北方人民的南迁导致了中国人口的增长

C.工业化进程推动世界城市人口占比上升 D.欧美非三洲人口的变化与殖民扩张有关

2.16世纪前的葡萄牙,原产印度的胡椒售价昂贵,用胡椒入菜只是少数人的特权。而17世纪后,胡椒价格却逐步走低,开始大量进人寻常百姓家的餐桌。这种变化是因为

A.民众消费观念发生显著变化 B.商业革命冲击西欧传统市场

C.威尼斯香料垄断地位被打破 D.资本主义世界市场基本形成

3.随着新航路的开辟,比较研究、归纳法等实证法盛行,一些传统理论被验证或纠正,世界地图被重新绘制,墨卡托投影、等高线、圆锥投影等也开始使用并成为基本的地图绘制方法。地理学家对海陆起源问题、地形起源问题也有了新的认识。这表明,新航路的开辟

A.以验证地圆说为根本出发点 B.提升了地理学科的地位

C.为人类探索自然提供了助力 D.标志着世界市场的形成

4.有研究认为,在16、17世纪的殖民扩张时期,西班牙和葡萄牙是半封建制的国家,更多地带有中世纪的色彩;英国则是一个资本主义蓬勃发展的国家,更多地代表17世纪以来的现代世界。这种差异

A.可用来探究拉美地区落后的原因 B.根源在于开辟新航路的先后

C.阻碍了资本主义世界市场的发展 D.随工业革命开展逐渐被消除

5.来自异域的糖、咖啡、茶、巧克力,改变了欧洲人的饮食和欧洲社会。源自亚洲的甘蔗种植与蔗糖制造技术被欧洲殖民者传播到美洲,引发了“蔗糖革命”与“人口大迁移”,催生出种植园经济和殖民地奴隶制度。这表明

A.世界各地的联系更加密切 B.奴隶贸易由此开始

C.人口迁移引发物种交流 D.欧洲阶级结构发生变革

6.16世纪初,欧洲人观念中的“新世界”(美洲)表面上是一个充满异国情调的乌托邦,但实际上却是一个原始野蛮、缺乏文明的社会,那里的土著极具动物特征而缺乏人性,生来就是奴隶。这种观念

A.推动了人文主义的广泛传播 B.反映了欧洲的文明优越心态

C.刺激了欧洲革命的蓬勃发展 D.再现了美洲的生产生活方式

7.美洲地区印第安人在1500年约有7000万人,100多年后剩下800万人;安第斯山地区印第安人在印加帝国末期约有900万人,100多年后减少到60万人。造成这一结果的原因是

①殖民者对印第安人的大规模屠杀

②欧洲移民带来的各种疾病的影响

③非洲黑人贩人对印第安人的排挤

④美洲工业化、城市化进程的冲击

A.①② B.③④ C.①③ D.②④

8.1559—1620年,英国占有40座庄园以上的土地显贵由原来的39家锐减至19家。1600年时,大约2/3的英国旧贵族在财政上不仅入不敷出,甚至濒临破产。同样,法国等西欧国家的贵族也在不断地贫困化。这反映出,当时西欧

A.下层民众生活水平提高 B.为工业革命准备了条件

C.社会财富出现重新分配 D.对外殖民扩张步伐放缓

9.16-18世纪,因为拥有殖民地带来的金银财富,西班牙人满世界擞币。有人这样描述:“让伦敦满意地生产纤维吧,让荷兰满意地生产条纹吧,让西印度群岛满意地生产海狸皮和驮马吧:让米兰满意地生产织铭吧……马德里是所有议会的女王,整个世界服侍她,而她无需为任何人服务。”这种状况产生的影响是

A.西班牙帝国主导着世界经济和贸易

B.西班牙在新的产业革命中逐渐落伍

C.资本输出巩固了西班牙的霸主地位

D.跨大西洋的欧美统一市场开始形成

10.据统计,1600-1609年,意大利威尼斯和米兰的毛纺布年均产最分别为22430匹和15000匹,而从1640-1649年,两地毛纺布年均产量分别降为11450匹和3000开。与同时期的英、法比较,意大利威尼斯和米兰毛纺布产量下降的原因是

A.商业革命的影响 B.价格革命的影响

C.意大利经济发展缓慢 D.英法重视技术的革新

11.葡萄牙人以澳门为主要中转站的海上贸易网络,路线跨越大西洋、印度洋和太平洋。葡萄牙商人把中国的生丝、瓷器等货物经澳门运往印度果阿,再转运到欧洲各国,进行贸易,获取大量白银。据统计,1580—1590年,每年运至果阿的生丝为3000余担,价值白银24万两;1635年为6000担,价值白银48万两。这表明新航路开辟

A.促进商品世界性流动 B.导致葡萄牙人垄断世界贸易

C.引发了欧洲价格革命 D.推动了人口迁移与物种交换

12.哥伦布曾在其日记中记载“吾常见有人用十六团棉线仅换走三个葡萄牙塞乌第,只相当于西班牙一布朗克,而他们的棉线都足有——阿罗巴重”,且当时还常常出现殖民者拿一些不值钱的小玩意来换取印第安人的金银和毛皮。这可以说明,当时殖民贸易

A.西班牙是始作俑者 B.以欧亚商品交流为主

C.具有一定的欺诈性 D.直接掠夺是主要方式

13.有学者说:“如果纯粹按市场交换的规则和方式,欧洲是不可能积累起资本主义发展的各种因素的。在世界范围内,资本主义世界市场的发展也并不是生产发展和市场扩大的结果。”这表明

A.新航路开辟改变了欧洲及世界面貌 B.工业革命改变了欧洲经济结构

C.封建专制制度迟滞了欧洲社会进步 D.农业变革推动了早期的全球化

14.16世纪,随着欧洲市场商品价格的经常性波动,商品贸易突破了现货交易的限制,从而促进了商业投机活动的空前发展。这些变化主要是由于

A.欧洲货币贬值的加剧 B.股份公司的不断创立

C.美洲金银的大量输入 D.洲际贸易的不稳定性

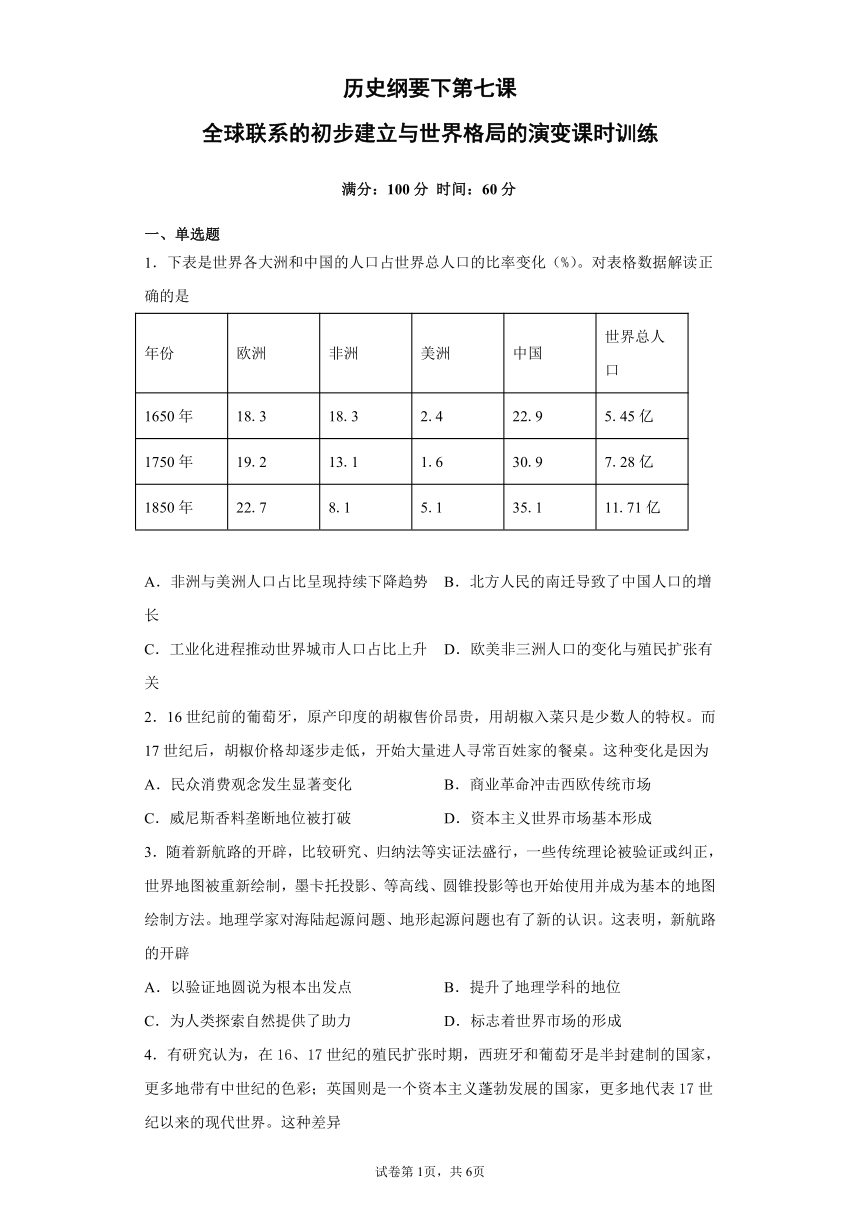

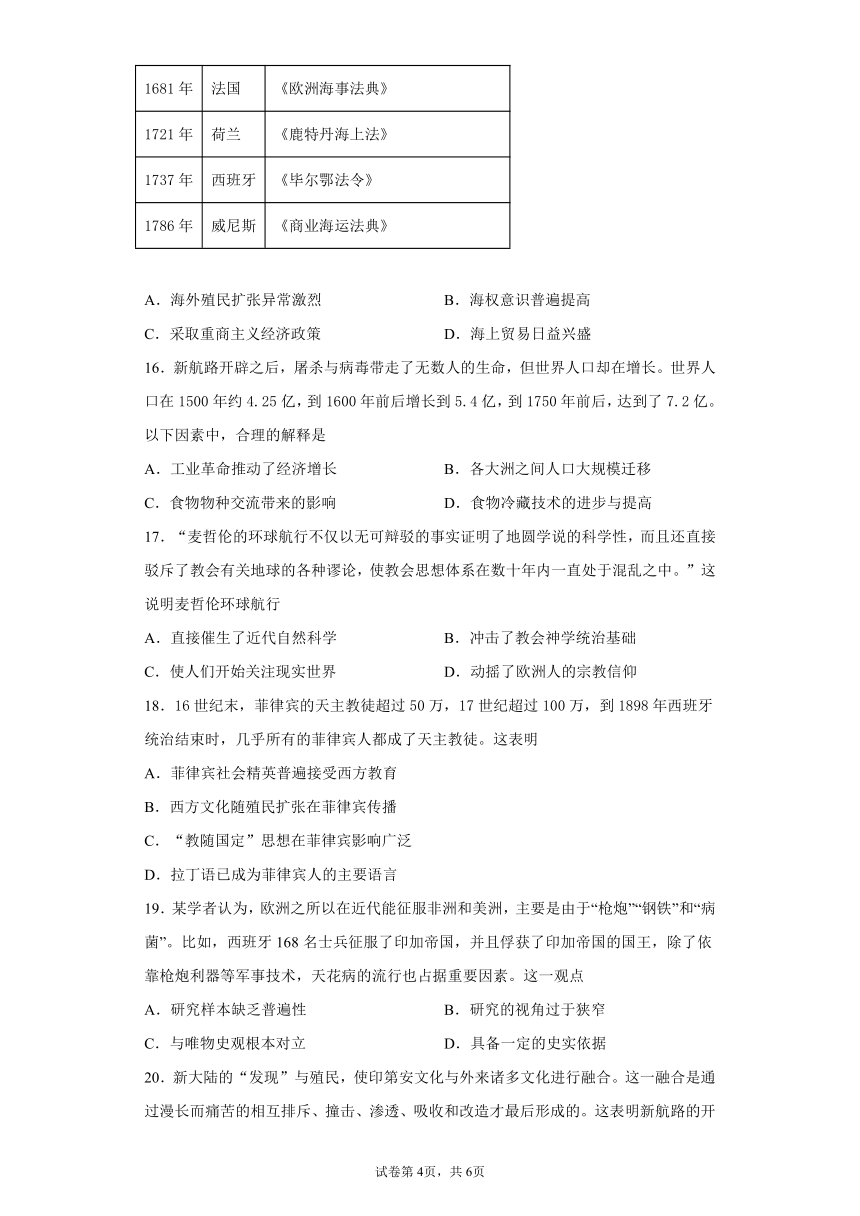

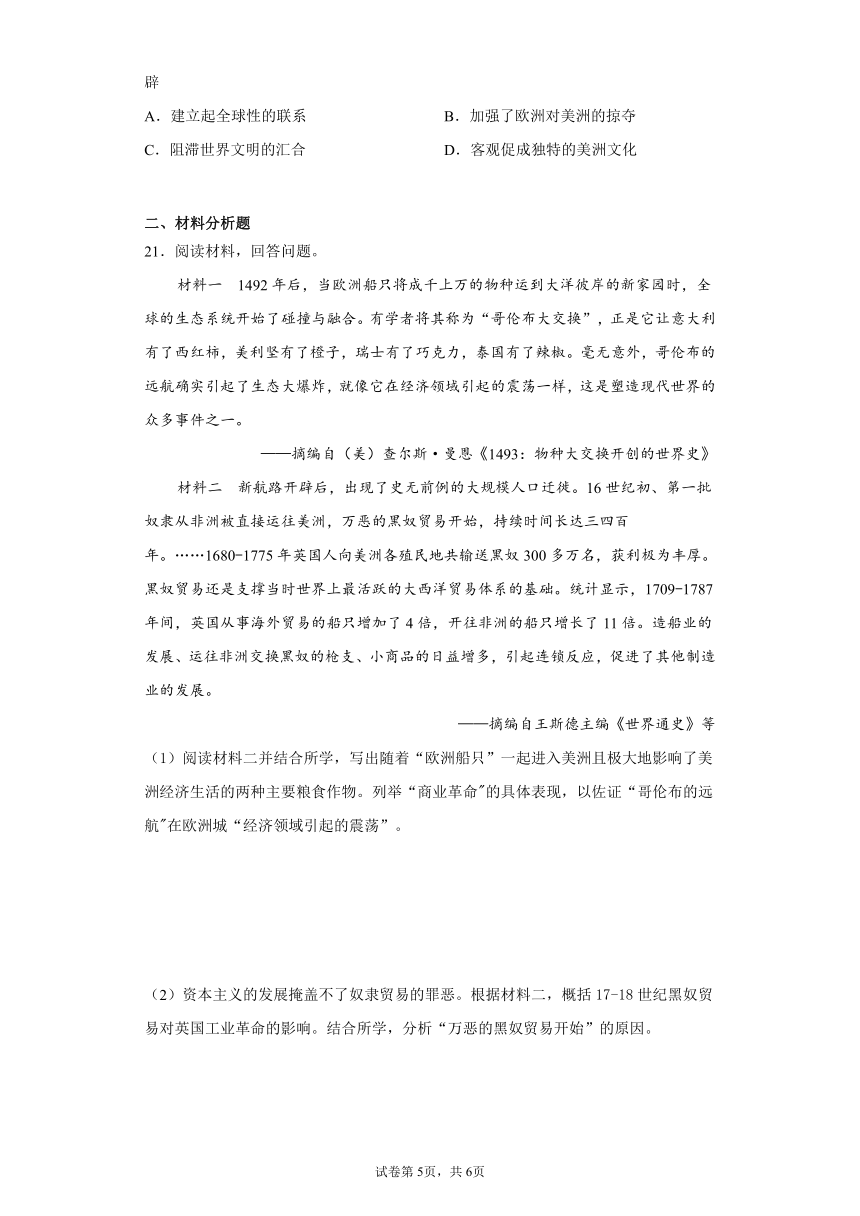

15.海商法是调整海上运输、船舶管理等法律关系的依据。17~18世纪,海商法由共同普遍适用的国际性特别法开始转变为主权国家管辖下的国内法,西欧国家纷纷掀起海商法的立法高潮(见下表)。这反映出该时期西欧国家

时间 国家 法律名称

1601年 英国 《关于商人中使用的保险单法规》

1681年 法国 《欧洲海事法典》

1721年 荷兰 《鹿特丹海上法》

1737年 西班牙 《毕尔鄂法令》

1786年 威尼斯 《商业海运法典》

A.海外殖民扩张异常激烈 B.海权意识普遍提高

C.采取重商主义经济政策 D.海上贸易日益兴盛

16.新航路开辟之后,屠杀与病毒带走了无数人的生命,但世界人口却在增长。世界人口在1500年约4.25亿,到1600年前后增长到5.4亿,到1750年前后,达到了7.2亿。以下因素中,合理的解释是

A.工业革命推动了经济增长 B.各大洲之间人口大规模迁移

C.食物物种交流带来的影响 D.食物冷藏技术的进步与提高

17.“麦哲伦的环球航行不仅以无可辩驳的事实证明了地圆学说的科学性,而且还直接驳斥了教会有关地球的各种谬论,使教会思想体系在数十年内一直处于混乱之中。”这说明麦哲伦环球航行

A.直接催生了近代自然科学 B.冲击了教会神学统治基础

C.使人们开始关注现实世界 D.动摇了欧洲人的宗教信仰

18.16世纪末,菲律宾的天主教徒超过50万,17世纪超过100万,到1898年西班牙统治结束时,几乎所有的菲律宾人都成了天主教徒。这表明

A.菲律宾社会精英普遍接受西方教育

B.西方文化随殖民扩张在菲律宾传播

C.“教随国定”思想在菲律宾影响广泛

D.拉丁语已成为菲律宾人的主要语言

19.某学者认为,欧洲之所以在近代能征服非洲和美洲,主要是由于“枪炮”“钢铁”和“病菌”。比如,西班牙168名士兵征服了印加帝国,并且俘获了印加帝国的国王,除了依靠枪炮利器等军事技术,天花病的流行也占据重要因素。这一观点

A.研究样本缺乏普遍性 B.研究的视角过于狭窄

C.与唯物史观根本对立 D.具备一定的史实依据

20.新大陆的“发现”与殖民,使印第安文化与外来诸多文化进行融合。这一融合是通过漫长而痛苦的相互排斥、撞击、渗透、吸收和改造才最后形成的。这表明新航路的开辟

A.建立起全球性的联系 B.加强了欧洲对美洲的掠夺

C.阻滞世界文明的汇合 D.客观促成独特的美洲文化

二、材料分析题

21.阅读材料,回答问题。

材料一 1492年后,当欧洲船只将成千上万的物种运到大洋彼岸的新家园时,全球的生态系统开始了碰撞与融合。有学者将其称为“哥伦布大交换”,正是它让意大利有了西红柿,美利坚有了橙子,瑞士有了巧克力,泰国有了辣椒。毫无意外,哥伦布的远航确实引起了生态大爆炸,就像它在经济领域引起的震荡一样,这是塑造现代世界的众多事件之一。

——摘编自(美)查尔斯·曼恩《1493:物种大交换开创的世界史》

材料二 新航路开辟后,出现了史无前例的大规模人口迁徙。16世纪初、第一批奴隶从非洲被直接运往美洲,万恶的黑奴贸易开始,持续时间长达三四百年。……1680-1775年英国人向美洲各殖民地共输送黑奴300多万名,获利极为丰厚。黑奴贸易还是支撑当时世界上最活跃的大西洋贸易体系的基础。统计显示,1709-1787年间,英国从事海外贸易的船只增加了4倍,开往非洲的船只增长了11倍。造船业的发展、运往非洲交换黑奴的枪支、小商品的日益增多,引起连锁反应,促进了其他制造业的发展。

——摘编自王斯德主编《世界通史》等

阅读材料二并结合所学,写出随着“欧洲船只”一起进入美洲且极大地影响了美洲经济生活的两种主要粮食作物。列举“商业革命"的具体表现,以佐证“哥伦布的远航"在欧洲城“经济领域引起的震荡”。

(2)资本主义的发展掩盖不了奴隶贸易的罪恶。根据材料二,概括17-18世纪黑奴贸易对英国工业革命的影响。结合所学,分析“万恶的黑奴贸易开始”的原因。

22.阅读材料,完成下列要求。

材料一 早在宋代前后,广东番禺就是全国五大甘蔗种植区之一。明清时期广东各府县都有种植甘蔗,尤以珠江流域的番禺、东莞、增城种植最多,“蔗田几与禾田等”。增城人陈忍庵,“往来于蔗畦稻田垄之间,躬树艺,自旦至暮不少休,收田圃之入以裕”。合浦人陈大恒,于乾隆十六年(1751)雇佣长工短工种植甘蔗,并开设糖坊,榨蔗制糖,一次就卖给一个糖商五万片,其规模已相当可观。”广东的“香、糖、……诸货,北走球豫章、吴浙,西北走长沙、汉口;其黠者走澳门,至于红毛(指在东南亚的荷兰殖民者)日本、琉球、暹罗斛(今泰国)吕宋”。

——摘编自陈学文《论明清时期粤闽台的蔗糖业》

材料二 在哥伦布发现新大陆后,中南美洲成为全世界的蔗糖生产中心。起先是在西班牙殖民地牙买加等岛屿,然后转移到葡萄牙人的殖民地巴西。17世纪后,欧洲人在加勒比海地区大量建立种植园,成千上万的非洲黑奴被贩运到此。也是从这个时候开始,蔗糖成为真正意义上的世界商品,在美洲生产、在欧洲销售。18世纪之后,在英国,糖已经从一种奢侈品和稀有品变成一种日用品和必需品。

——摘编自(日本)北川稔《一粒砂糖里的世界史》等

根据材料一及所学知识,概括明清时期广东甘蔗种植业发展的有利条件。

根据材料二及所学知识,分析17、18世纪中南美洲甘蔗种植业的特点及其影响。

(3)有学者认为,17、18世纪广东与中南美洲的蔗糖市场有着本质的不同。结合材料一、二及所学知识予以说明。

试卷第2页,共3页

试卷第1页,共1页

答案

1.D

【详解】

根据材料及所学知识可知,欧洲、中国和世界人口一直在增加,非洲一直减少,美洲先减少后增加。结合所学知识可知,欧洲殖民者把非洲的黑人贩卖到美洲充当奴隶,导致非洲人口的不断减少;美洲人口先减是因为殖民者的种植屠杀,后增加是因为奴隶贸易从非洲运来了大量劳动力;欧洲人口的增加结合时间可以判断是因为工业革命的发生,生产力提高。D项正确;美洲先减少后增加,排除A项;根据材料可知,中国人口增长与社会安定、高产作物的种植、赋税制度的改革等因素有关,并非是北方人民的南迁,排除B项;工业化进程推动欧洲城市人口占比上升,排除C项。故选D项。

2.B

【详解】

结合所学知识可知,商业革命的主要表现是商品种类增多,世界联系日益密切,因此材料“17世纪后,胡椒价格却逐步走低,开始大量进人寻常百姓家的餐桌”体现的是商业革命对西欧传统市场的冲击,B项正确;材料与民众消费观念变化无关,排除A项;C项也是商业革命的表现之一,排除C项;资本主义世界市场初步形成是在第一次工业革命后,排除D项。故选B项。

3.C

【详解】

根据材料信息,“比较研究、归纳法等实证法盛行”“一些传统理论被验证或纠正”“地理学家对陆起源问题、地形起源问题也有了新的认识”等并结合所学知识可知,新航路的开辟为人类探索自然提供了助力,C项正确;结合所学知识可知,开辟新航路的出发点是“黄金”“香料”“宗教”等,而非验证地圆说,地圆学说只是为新航路开辟提供了一定条件,排除A项;材料没有相关地理学科地位提升的信息,排除B项;世界市场初步形成于工业革命时期,排除D项。故选C项。

4.A

【详解】

结合所学内容可知,西班牙、葡萄牙与英国在国家体制的差异给殖民地地区造成了不同的影响,西班牙和葡萄牙的殖民地主要是在拉美地区,所以这种差异可以用来探究拉美地区落后的原因,A项正确;这种差异的原因是体制的原因,并不是因为新航路开辟的先后,排除B项;这种差异没有阻碍资本主义世界市场的发展,但也没有随着工业革命的开展而逐渐消除,排除CD项。故选A项。

5.A

【详解】

根据材料可知,新航路开辟,加强了各地之间的联系,世界市场雏形出现。西欧国家的殖民扩张和掠夺,黑奴贸易,加快了世界各地的物种交流和人口迁移,世界市场进-步拓展,A项正确;材料的重点不是奴隶贸易,而是强调世界各地的联系更加密切,排除B项;C项是材料的内容之一,但材料强调世界各地的联系更加密切,排除C项;资本主义经济的发展,使欧洲阶级结构发生变革,排除D项。故选A项。

6.B

【详解】

根据材料可知,材料强调的是16世纪初期,地理大发现时代,欧洲人观念中的美洲形象,即欧洲建构的美洲形象。欧洲人用野蛮的叙事方式贬低美洲,强化自身的优越,这有利于宣扬其殖民侵略的正当性,B项正确;材料反映的是欧洲人从自身的价值观念和意愿出发建构美洲形象,并非美洲生产生活方式的再现,与人文主义思想无关,也无法刺激欧洲革命的蓬勃发展,排除ACD项。故选B项。

7.A

【详解】

由所学知识可知,新航路开辟后,欧洲人对外殖民扩张,在美洲建立殖民地,当地的印第安人遭到大规模屠杀,与材料中美洲(墨西哥)地区印第安人人口急剧减少相符,①符合题意;欧洲人将天花、麻疹等疾病的病原体带到美洲,造成印第安人大量死亡,与材料相符,②符合题意;先有印第安人的大量死亡,后来才有非洲黑人的被贩入,③不符合题意;16、17世纪美洲没有进行工业革命,也就没有工业化、城市化进程的冲击,④不符合题意;所以①②符合题意,A项正确;因为③④不符合题意,排除B项、C项;因为①符合题意,④不符合题意,排除D项。故选A项。

8.C

【详解】

根据材料可知,16、17世纪英国、法国等西欧国家的贵族在不断地贫困化。结合所学可知,这主要是因为,新航路的开辟,引发了西欧的价格革命,新兴资产阶级获益匪浅,而土地贵族日益衰落,社会财富出现重新分配,C项正确;价格革命中下层民众的生活每况愈下,排除A项;材料与工业革命无关,排除B项;材料未体现对外殖民扩张,且价格革命会加速对外殖民扩张的步伐,排除D项。故选C项。

本题考查的是价格革命的影响。

9.B

【详解】

材料说明西班牙在消费者世界上众多国的消费品,反映出了新航路开辟之后西班牙王国把运往本国的金银完全用于的挥霍,这样必然导致西班牙王国走向衰落,故B项正确;当时西班牙并不是世界经济中心,没有主导着世界经济和贸易,排除A项;资本输出是第二次工业革命的影响,排除C项;工业革命推动欧美市场形成,排除D项。故选B项。

10.A

【详解】

结合所学知识可知,新航路开辟后,欧洲发生了商业革命,引发了商贸中心由传统的地中海地区转移到大西洋沿岸,因此出现材料中的现象,A项正确;价格革命促进了欧洲封建势力衰落和资本主义发展,排除B项;CD项说法与材料无关,排除。故选A项。

11.A

【详解】

材料描述了新航路开辟后,各大洲之间的贸易往来,这说明新航路开辟促进了商品世界性流动,A项正确;题干信息无法证明葡萄牙人垄断世界贸易,排除B项;题干没有提及欧洲的物价变化,排除C项;D项与题无关,排除。故选A项。

12.C

【详解】

据题目可知,哥伦布日记中记载“有人用十六团棉线仅换走三个葡萄牙塞乌第,只相当于西班牙一布朗克,而他们的棉线都足有一阿罗巴重”,当时还存在殖民者拿一些不值钱的小玩意来换取印第安人的金银和毛皮的现象,这些现象均体现了早期殖民贸易的欺诈性与不平等性,因此本题选择C项。题目没有涉及早期殖民贸易的始作俑者,因此A项错误。早期殖民贸易包括欧非美之间的三角贸易,因此B项错误。题目未涉及早期殖民贸易的主要方式,因此D项错误。

13.A

【详解】

根据材料并结合所学知识可知,近代欧洲不是单纯靠自身的经济力量崛起的,它依靠的重要手段是按照非市场交换的规则和方式,即暴力掠夺的方式,从美洲获得的金钱,联系世界范围内资本主义发展的有关史实可知,新航路开辟后,伴随着殖民扩张,西欧主要资本主义国家通过奴隶贸易、海上掠夺等方式迅速完成其资本原始积累,这又进一步推动了世界市场的形成,并改变了欧洲及世界面貌,故A项正确;材料强调的是资本原始积累的暴力性对欧洲和世界的影响,不是强调工业革命、封建专制制度、农业变革的影响,故排除B、C、D三项。故A项正确。

14.D

【详解】

16世纪时期,随着新航路的开辟,资本主义世界市场雏形出现,洲际贸易发展,但是洲际贸易具有不稳定性,导致市场价格波动,而价格的波动使得商业投机得到空前发展,D项正确;货币贬值不是商业投机行为空前发展的主要原因,排除A项;股份公司的成立是商业投机活动的表现而非原因,排除B项;美洲金银大量输入会引发价格革命,题干描述的是商业革命,排除C项。故选D项。

15.D

【详解】

考查新航路开辟的影响。根据材料17~18世纪,各国纷纷制定调整海上运输、船舶管理的海商法,原因是这一时期新航路开辟促使西欧国家海上贸易兴盛,远洋航海活动频繁,需要专门的法律来规范航海行为,故D项正确;海商法无法体现出各国之间的竞争,故A项错误;海商法的颁布不仅是为了维护本国的海洋权利,更多的是为了调整海上运输、船舶管理等相关事宜,故B项说法错误;重商主义的核心是奖出限入,材料中的海商法无法起到这一作用,故C项错误。故选D项。

16.C

【详解】

根据材料可知,新航路开辟带来屠杀与病毒传播的同时,还推动了高产农作物在世界范围内的传播,养活了更多的人口,故C项正确;材料时间与工业革命无关,排除A项;人口的迁移只是改变了人口的分布,并不会带来人口数量的增加,排除B项;食物冷藏技术的进步与提高是技术因素,与材料不符,排除D项。故选C项。

17.B

【详解】

材料“麦哲伦的环球航行不仅以无可辩驳的事实证明了地圆学说的科学性”“使教会思想体系在数十年内一直处于混乱之中”体现的是麦哲伦环球航行对教会统治的冲击,B项正确;材料未涉及对自然科学产生的影响,排除A项;材料与对现实世界的关注无关,排除C项;麦哲伦环球航行并未动摇欧洲人的宗教信仰,排除D项。故选B项。

18.B

【详解】

根据材料可知,菲律宾的天主教徒不断增加,反映了西方文化随殖民扩张在菲律宾传播不断加强,B项正确;材料没有提及信奉天主教徒的人员成分,排除A项;材料不是“教随国定”,排除C项;材料与语言的信息无关,排除D项。故选B项。

19.D

【详解】

根据材料关键信息“枪炮”“病菌”和“钢铁”“西班牙168名士兵征服了印加帝国,并且俘获了印加帝国的国王,除了依靠枪炮利器等军事技术,天花病的流行也占据重要因素”等并结合所学知识可知,材料所述观点具备一定的史实依据,D项正确;欧洲殖民者将细菌带入美洲.造成美洲原著居民的大量死亡,材料所述现象具有普遍性,A项错误;“枪炮”“病菌”和“钢铁”说明其研究视角并不狭窄,B项错误;该观点与唯物史观并不对立,C项错误。故选D项。

20.D

【详解】

材料“使印第安文化与外来诸多文化进行融合”“这一融合是通过漫长而痛苦的相互排斥、撞击、渗透、吸收和改造才最后形成的”表明印第安文化和外来诸多文化进行融合,客观促成了独特的美洲文化,故D项正确;材料强调的是新航路开辟对美洲的影响,排除AC两项;材料强调的是独特的美洲文化形成的背景,没有关于“欧洲对美洲的掠夺”的信息,排除B项。故选D项。

21.

(1)作物:麦、水稻。

表现:欧洲商人奔走于世界各地;商品市场扩大;英法荷等国建立特权贸易公司;欧洲商路和贸易中心改变。

(2)影响:提供了资金来源;扩大了海外市场;促进了英国制造业的发展。

原因:牟取暴利:美洲土著人口锐减,殖民地劳动力极度匮乏。

【分析】

(1)

作物:结合所学可知,欧洲人把麦、水稻传播到美洲,极大地影响了美洲经济生活。表现:根据所学商业革命的内容,从欧洲商人奔走于世界各地;商品市场扩大;英法荷等国建立特权贸易公司;欧洲商路和贸易中心改变等进行回答。

(2)

影响:根据“获利极为丰厚”得出提供了资金来源;根据“黑奴贸易还是支撑当时世界上最活跃的大西洋贸易体系的基础”得出扩大了海外市场;根据“造船业的发展”“促进了其他制造业的发展”得出促进了英国制造业的发展。原因:根据“获利极为丰厚”得出牟取暴利:根据所学可知,欧洲人到达美洲后,实行种族灭绝政策,导致美洲土著人口锐减,殖民地劳动力极度匮乏。

22.

(1)地理条件优越,气候环境适宜;种蔗历史悠久;蔗糖业的发展;国内外市场对蔗糖的需求;种蔗获利丰厚。

(2)特点:实行大种植园制;使用黑人奴隶劳动;形成单一产业结构。

影响:推动三角贸易(世界市场)的发展;蔗糖的价格下降,成为欧洲民众日常生活消费品;破坏了拉美地区的生态环境;造成了非洲文明的倒退。

(3)广东糖仍以国内市场与传统东亚与东南亚区域市场为主,成为封建小农经济的补充;西印度群岛蔗糖则是以洲际贸易形式参与世界市场,是西欧资本主义经济的重要组成部分。

【详解】

(1)结合所学内容可知,明清时期广东甘蔗种植业发展的有利条件应该从地理条件、气候、种植传统、行业发展、市场需求等方面进行总结概括,主要是地理条件优越,气候环境适宜;种蔗历史悠久;蔗糖业的发展;国内外市场对蔗糖的需求;种蔗获利丰厚。

(2)特点:根据“17世纪后,欧洲人在加勒比海地区大量建立种植园,成千上万的非洲黑奴被贩运到此”并结合所学内容可知,17、18世纪中南美洲甘蔗种植业的特点主要是实行大种植园制;使用黑人奴隶劳动;形成单一产业结构。影响则是推动三角贸易(世界市场)的发展;导致蔗糖的价格下降,成为欧洲民众日常生活消费品;但也破坏了拉美地区的生态环境;造成了非洲文明的倒退。

(3)综合材料内容和所学可知,广东糖仍以国内市场与传统东亚与东南亚区域市场为主,成为封建小农经济的补充;西印度群岛蔗糖则是以洲际贸易形式参与世界市场,是西欧资本主义经济的重要组成部分。答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

全球联系的初步建立与世界格局的演变课时训练

满分:100分 时间:60分

一、单选题

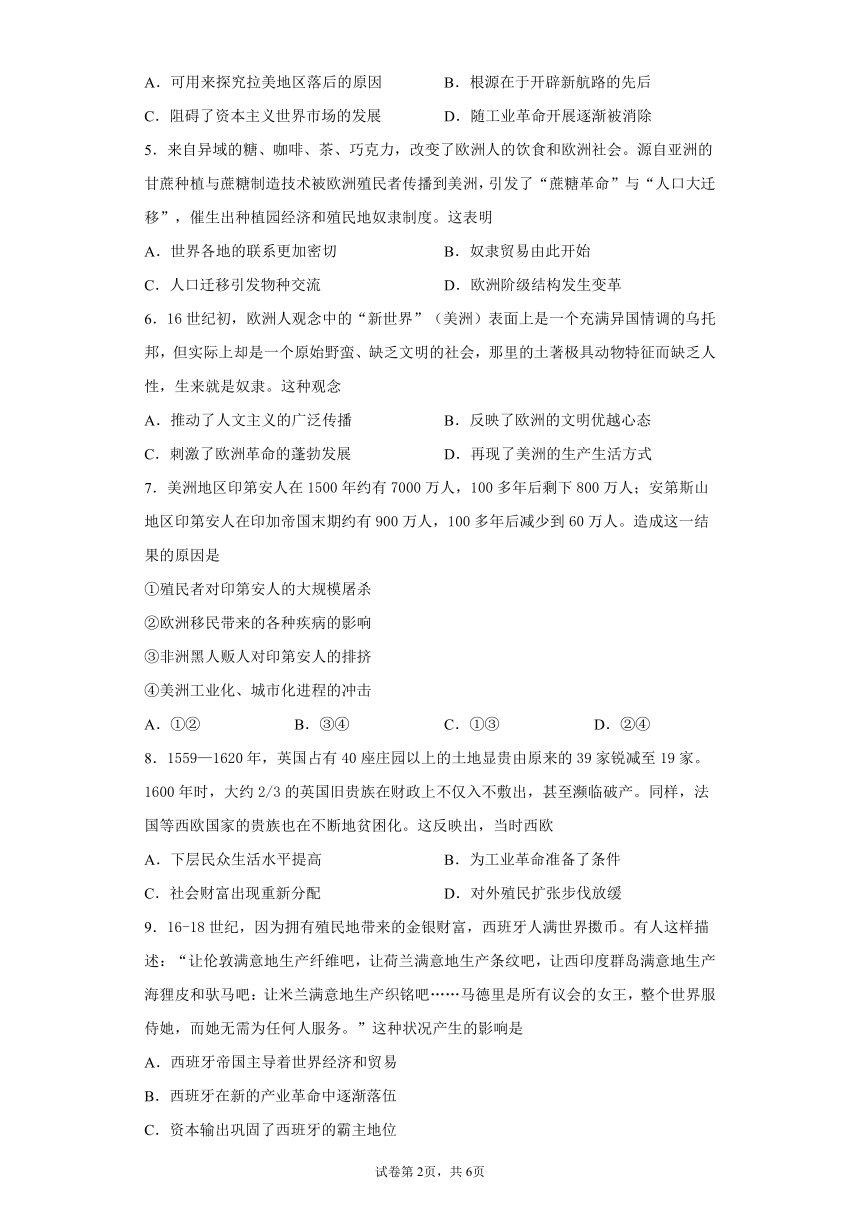

1.下表是世界各大洲和中国的人口占世界总人口的比率变化(%)。对表格数据解读正确的是

年份 欧洲 非洲 美洲 中国 世界总人口

1650年 18.3 18.3 2.4 22.9 5.45亿

1750年 19.2 13.1 1.6 30.9 7.28亿

1850年 22.7 8.1 5.1 35.1 11.71亿

A.非洲与美洲人口占比呈现持续下降趋势 B.北方人民的南迁导致了中国人口的增长

C.工业化进程推动世界城市人口占比上升 D.欧美非三洲人口的变化与殖民扩张有关

2.16世纪前的葡萄牙,原产印度的胡椒售价昂贵,用胡椒入菜只是少数人的特权。而17世纪后,胡椒价格却逐步走低,开始大量进人寻常百姓家的餐桌。这种变化是因为

A.民众消费观念发生显著变化 B.商业革命冲击西欧传统市场

C.威尼斯香料垄断地位被打破 D.资本主义世界市场基本形成

3.随着新航路的开辟,比较研究、归纳法等实证法盛行,一些传统理论被验证或纠正,世界地图被重新绘制,墨卡托投影、等高线、圆锥投影等也开始使用并成为基本的地图绘制方法。地理学家对海陆起源问题、地形起源问题也有了新的认识。这表明,新航路的开辟

A.以验证地圆说为根本出发点 B.提升了地理学科的地位

C.为人类探索自然提供了助力 D.标志着世界市场的形成

4.有研究认为,在16、17世纪的殖民扩张时期,西班牙和葡萄牙是半封建制的国家,更多地带有中世纪的色彩;英国则是一个资本主义蓬勃发展的国家,更多地代表17世纪以来的现代世界。这种差异

A.可用来探究拉美地区落后的原因 B.根源在于开辟新航路的先后

C.阻碍了资本主义世界市场的发展 D.随工业革命开展逐渐被消除

5.来自异域的糖、咖啡、茶、巧克力,改变了欧洲人的饮食和欧洲社会。源自亚洲的甘蔗种植与蔗糖制造技术被欧洲殖民者传播到美洲,引发了“蔗糖革命”与“人口大迁移”,催生出种植园经济和殖民地奴隶制度。这表明

A.世界各地的联系更加密切 B.奴隶贸易由此开始

C.人口迁移引发物种交流 D.欧洲阶级结构发生变革

6.16世纪初,欧洲人观念中的“新世界”(美洲)表面上是一个充满异国情调的乌托邦,但实际上却是一个原始野蛮、缺乏文明的社会,那里的土著极具动物特征而缺乏人性,生来就是奴隶。这种观念

A.推动了人文主义的广泛传播 B.反映了欧洲的文明优越心态

C.刺激了欧洲革命的蓬勃发展 D.再现了美洲的生产生活方式

7.美洲地区印第安人在1500年约有7000万人,100多年后剩下800万人;安第斯山地区印第安人在印加帝国末期约有900万人,100多年后减少到60万人。造成这一结果的原因是

①殖民者对印第安人的大规模屠杀

②欧洲移民带来的各种疾病的影响

③非洲黑人贩人对印第安人的排挤

④美洲工业化、城市化进程的冲击

A.①② B.③④ C.①③ D.②④

8.1559—1620年,英国占有40座庄园以上的土地显贵由原来的39家锐减至19家。1600年时,大约2/3的英国旧贵族在财政上不仅入不敷出,甚至濒临破产。同样,法国等西欧国家的贵族也在不断地贫困化。这反映出,当时西欧

A.下层民众生活水平提高 B.为工业革命准备了条件

C.社会财富出现重新分配 D.对外殖民扩张步伐放缓

9.16-18世纪,因为拥有殖民地带来的金银财富,西班牙人满世界擞币。有人这样描述:“让伦敦满意地生产纤维吧,让荷兰满意地生产条纹吧,让西印度群岛满意地生产海狸皮和驮马吧:让米兰满意地生产织铭吧……马德里是所有议会的女王,整个世界服侍她,而她无需为任何人服务。”这种状况产生的影响是

A.西班牙帝国主导着世界经济和贸易

B.西班牙在新的产业革命中逐渐落伍

C.资本输出巩固了西班牙的霸主地位

D.跨大西洋的欧美统一市场开始形成

10.据统计,1600-1609年,意大利威尼斯和米兰的毛纺布年均产最分别为22430匹和15000匹,而从1640-1649年,两地毛纺布年均产量分别降为11450匹和3000开。与同时期的英、法比较,意大利威尼斯和米兰毛纺布产量下降的原因是

A.商业革命的影响 B.价格革命的影响

C.意大利经济发展缓慢 D.英法重视技术的革新

11.葡萄牙人以澳门为主要中转站的海上贸易网络,路线跨越大西洋、印度洋和太平洋。葡萄牙商人把中国的生丝、瓷器等货物经澳门运往印度果阿,再转运到欧洲各国,进行贸易,获取大量白银。据统计,1580—1590年,每年运至果阿的生丝为3000余担,价值白银24万两;1635年为6000担,价值白银48万两。这表明新航路开辟

A.促进商品世界性流动 B.导致葡萄牙人垄断世界贸易

C.引发了欧洲价格革命 D.推动了人口迁移与物种交换

12.哥伦布曾在其日记中记载“吾常见有人用十六团棉线仅换走三个葡萄牙塞乌第,只相当于西班牙一布朗克,而他们的棉线都足有——阿罗巴重”,且当时还常常出现殖民者拿一些不值钱的小玩意来换取印第安人的金银和毛皮。这可以说明,当时殖民贸易

A.西班牙是始作俑者 B.以欧亚商品交流为主

C.具有一定的欺诈性 D.直接掠夺是主要方式

13.有学者说:“如果纯粹按市场交换的规则和方式,欧洲是不可能积累起资本主义发展的各种因素的。在世界范围内,资本主义世界市场的发展也并不是生产发展和市场扩大的结果。”这表明

A.新航路开辟改变了欧洲及世界面貌 B.工业革命改变了欧洲经济结构

C.封建专制制度迟滞了欧洲社会进步 D.农业变革推动了早期的全球化

14.16世纪,随着欧洲市场商品价格的经常性波动,商品贸易突破了现货交易的限制,从而促进了商业投机活动的空前发展。这些变化主要是由于

A.欧洲货币贬值的加剧 B.股份公司的不断创立

C.美洲金银的大量输入 D.洲际贸易的不稳定性

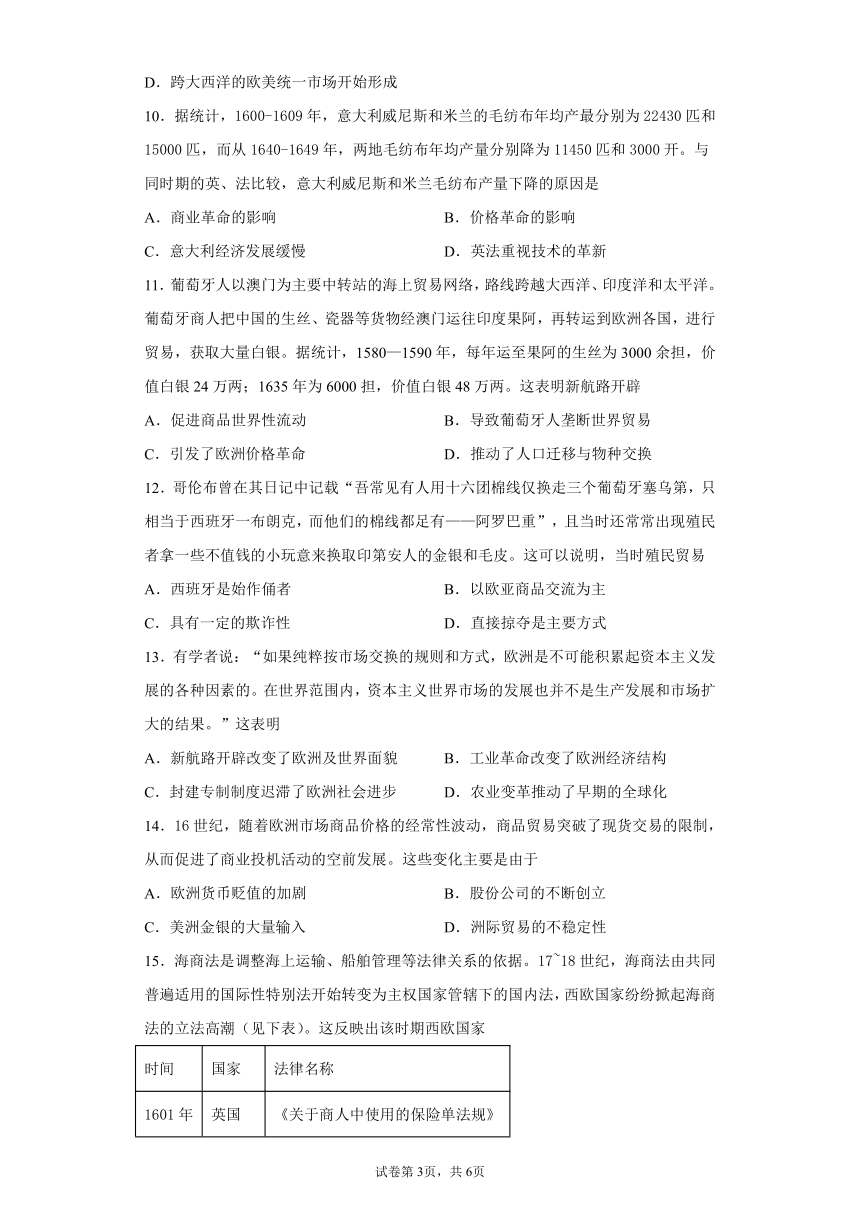

15.海商法是调整海上运输、船舶管理等法律关系的依据。17~18世纪,海商法由共同普遍适用的国际性特别法开始转变为主权国家管辖下的国内法,西欧国家纷纷掀起海商法的立法高潮(见下表)。这反映出该时期西欧国家

时间 国家 法律名称

1601年 英国 《关于商人中使用的保险单法规》

1681年 法国 《欧洲海事法典》

1721年 荷兰 《鹿特丹海上法》

1737年 西班牙 《毕尔鄂法令》

1786年 威尼斯 《商业海运法典》

A.海外殖民扩张异常激烈 B.海权意识普遍提高

C.采取重商主义经济政策 D.海上贸易日益兴盛

16.新航路开辟之后,屠杀与病毒带走了无数人的生命,但世界人口却在增长。世界人口在1500年约4.25亿,到1600年前后增长到5.4亿,到1750年前后,达到了7.2亿。以下因素中,合理的解释是

A.工业革命推动了经济增长 B.各大洲之间人口大规模迁移

C.食物物种交流带来的影响 D.食物冷藏技术的进步与提高

17.“麦哲伦的环球航行不仅以无可辩驳的事实证明了地圆学说的科学性,而且还直接驳斥了教会有关地球的各种谬论,使教会思想体系在数十年内一直处于混乱之中。”这说明麦哲伦环球航行

A.直接催生了近代自然科学 B.冲击了教会神学统治基础

C.使人们开始关注现实世界 D.动摇了欧洲人的宗教信仰

18.16世纪末,菲律宾的天主教徒超过50万,17世纪超过100万,到1898年西班牙统治结束时,几乎所有的菲律宾人都成了天主教徒。这表明

A.菲律宾社会精英普遍接受西方教育

B.西方文化随殖民扩张在菲律宾传播

C.“教随国定”思想在菲律宾影响广泛

D.拉丁语已成为菲律宾人的主要语言

19.某学者认为,欧洲之所以在近代能征服非洲和美洲,主要是由于“枪炮”“钢铁”和“病菌”。比如,西班牙168名士兵征服了印加帝国,并且俘获了印加帝国的国王,除了依靠枪炮利器等军事技术,天花病的流行也占据重要因素。这一观点

A.研究样本缺乏普遍性 B.研究的视角过于狭窄

C.与唯物史观根本对立 D.具备一定的史实依据

20.新大陆的“发现”与殖民,使印第安文化与外来诸多文化进行融合。这一融合是通过漫长而痛苦的相互排斥、撞击、渗透、吸收和改造才最后形成的。这表明新航路的开辟

A.建立起全球性的联系 B.加强了欧洲对美洲的掠夺

C.阻滞世界文明的汇合 D.客观促成独特的美洲文化

二、材料分析题

21.阅读材料,回答问题。

材料一 1492年后,当欧洲船只将成千上万的物种运到大洋彼岸的新家园时,全球的生态系统开始了碰撞与融合。有学者将其称为“哥伦布大交换”,正是它让意大利有了西红柿,美利坚有了橙子,瑞士有了巧克力,泰国有了辣椒。毫无意外,哥伦布的远航确实引起了生态大爆炸,就像它在经济领域引起的震荡一样,这是塑造现代世界的众多事件之一。

——摘编自(美)查尔斯·曼恩《1493:物种大交换开创的世界史》

材料二 新航路开辟后,出现了史无前例的大规模人口迁徙。16世纪初、第一批奴隶从非洲被直接运往美洲,万恶的黑奴贸易开始,持续时间长达三四百年。……1680-1775年英国人向美洲各殖民地共输送黑奴300多万名,获利极为丰厚。黑奴贸易还是支撑当时世界上最活跃的大西洋贸易体系的基础。统计显示,1709-1787年间,英国从事海外贸易的船只增加了4倍,开往非洲的船只增长了11倍。造船业的发展、运往非洲交换黑奴的枪支、小商品的日益增多,引起连锁反应,促进了其他制造业的发展。

——摘编自王斯德主编《世界通史》等

阅读材料二并结合所学,写出随着“欧洲船只”一起进入美洲且极大地影响了美洲经济生活的两种主要粮食作物。列举“商业革命"的具体表现,以佐证“哥伦布的远航"在欧洲城“经济领域引起的震荡”。

(2)资本主义的发展掩盖不了奴隶贸易的罪恶。根据材料二,概括17-18世纪黑奴贸易对英国工业革命的影响。结合所学,分析“万恶的黑奴贸易开始”的原因。

22.阅读材料,完成下列要求。

材料一 早在宋代前后,广东番禺就是全国五大甘蔗种植区之一。明清时期广东各府县都有种植甘蔗,尤以珠江流域的番禺、东莞、增城种植最多,“蔗田几与禾田等”。增城人陈忍庵,“往来于蔗畦稻田垄之间,躬树艺,自旦至暮不少休,收田圃之入以裕”。合浦人陈大恒,于乾隆十六年(1751)雇佣长工短工种植甘蔗,并开设糖坊,榨蔗制糖,一次就卖给一个糖商五万片,其规模已相当可观。”广东的“香、糖、……诸货,北走球豫章、吴浙,西北走长沙、汉口;其黠者走澳门,至于红毛(指在东南亚的荷兰殖民者)日本、琉球、暹罗斛(今泰国)吕宋”。

——摘编自陈学文《论明清时期粤闽台的蔗糖业》

材料二 在哥伦布发现新大陆后,中南美洲成为全世界的蔗糖生产中心。起先是在西班牙殖民地牙买加等岛屿,然后转移到葡萄牙人的殖民地巴西。17世纪后,欧洲人在加勒比海地区大量建立种植园,成千上万的非洲黑奴被贩运到此。也是从这个时候开始,蔗糖成为真正意义上的世界商品,在美洲生产、在欧洲销售。18世纪之后,在英国,糖已经从一种奢侈品和稀有品变成一种日用品和必需品。

——摘编自(日本)北川稔《一粒砂糖里的世界史》等

根据材料一及所学知识,概括明清时期广东甘蔗种植业发展的有利条件。

根据材料二及所学知识,分析17、18世纪中南美洲甘蔗种植业的特点及其影响。

(3)有学者认为,17、18世纪广东与中南美洲的蔗糖市场有着本质的不同。结合材料一、二及所学知识予以说明。

试卷第2页,共3页

试卷第1页,共1页

答案

1.D

【详解】

根据材料及所学知识可知,欧洲、中国和世界人口一直在增加,非洲一直减少,美洲先减少后增加。结合所学知识可知,欧洲殖民者把非洲的黑人贩卖到美洲充当奴隶,导致非洲人口的不断减少;美洲人口先减是因为殖民者的种植屠杀,后增加是因为奴隶贸易从非洲运来了大量劳动力;欧洲人口的增加结合时间可以判断是因为工业革命的发生,生产力提高。D项正确;美洲先减少后增加,排除A项;根据材料可知,中国人口增长与社会安定、高产作物的种植、赋税制度的改革等因素有关,并非是北方人民的南迁,排除B项;工业化进程推动欧洲城市人口占比上升,排除C项。故选D项。

2.B

【详解】

结合所学知识可知,商业革命的主要表现是商品种类增多,世界联系日益密切,因此材料“17世纪后,胡椒价格却逐步走低,开始大量进人寻常百姓家的餐桌”体现的是商业革命对西欧传统市场的冲击,B项正确;材料与民众消费观念变化无关,排除A项;C项也是商业革命的表现之一,排除C项;资本主义世界市场初步形成是在第一次工业革命后,排除D项。故选B项。

3.C

【详解】

根据材料信息,“比较研究、归纳法等实证法盛行”“一些传统理论被验证或纠正”“地理学家对陆起源问题、地形起源问题也有了新的认识”等并结合所学知识可知,新航路的开辟为人类探索自然提供了助力,C项正确;结合所学知识可知,开辟新航路的出发点是“黄金”“香料”“宗教”等,而非验证地圆说,地圆学说只是为新航路开辟提供了一定条件,排除A项;材料没有相关地理学科地位提升的信息,排除B项;世界市场初步形成于工业革命时期,排除D项。故选C项。

4.A

【详解】

结合所学内容可知,西班牙、葡萄牙与英国在国家体制的差异给殖民地地区造成了不同的影响,西班牙和葡萄牙的殖民地主要是在拉美地区,所以这种差异可以用来探究拉美地区落后的原因,A项正确;这种差异的原因是体制的原因,并不是因为新航路开辟的先后,排除B项;这种差异没有阻碍资本主义世界市场的发展,但也没有随着工业革命的开展而逐渐消除,排除CD项。故选A项。

5.A

【详解】

根据材料可知,新航路开辟,加强了各地之间的联系,世界市场雏形出现。西欧国家的殖民扩张和掠夺,黑奴贸易,加快了世界各地的物种交流和人口迁移,世界市场进-步拓展,A项正确;材料的重点不是奴隶贸易,而是强调世界各地的联系更加密切,排除B项;C项是材料的内容之一,但材料强调世界各地的联系更加密切,排除C项;资本主义经济的发展,使欧洲阶级结构发生变革,排除D项。故选A项。

6.B

【详解】

根据材料可知,材料强调的是16世纪初期,地理大发现时代,欧洲人观念中的美洲形象,即欧洲建构的美洲形象。欧洲人用野蛮的叙事方式贬低美洲,强化自身的优越,这有利于宣扬其殖民侵略的正当性,B项正确;材料反映的是欧洲人从自身的价值观念和意愿出发建构美洲形象,并非美洲生产生活方式的再现,与人文主义思想无关,也无法刺激欧洲革命的蓬勃发展,排除ACD项。故选B项。

7.A

【详解】

由所学知识可知,新航路开辟后,欧洲人对外殖民扩张,在美洲建立殖民地,当地的印第安人遭到大规模屠杀,与材料中美洲(墨西哥)地区印第安人人口急剧减少相符,①符合题意;欧洲人将天花、麻疹等疾病的病原体带到美洲,造成印第安人大量死亡,与材料相符,②符合题意;先有印第安人的大量死亡,后来才有非洲黑人的被贩入,③不符合题意;16、17世纪美洲没有进行工业革命,也就没有工业化、城市化进程的冲击,④不符合题意;所以①②符合题意,A项正确;因为③④不符合题意,排除B项、C项;因为①符合题意,④不符合题意,排除D项。故选A项。

8.C

【详解】

根据材料可知,16、17世纪英国、法国等西欧国家的贵族在不断地贫困化。结合所学可知,这主要是因为,新航路的开辟,引发了西欧的价格革命,新兴资产阶级获益匪浅,而土地贵族日益衰落,社会财富出现重新分配,C项正确;价格革命中下层民众的生活每况愈下,排除A项;材料与工业革命无关,排除B项;材料未体现对外殖民扩张,且价格革命会加速对外殖民扩张的步伐,排除D项。故选C项。

本题考查的是价格革命的影响。

9.B

【详解】

材料说明西班牙在消费者世界上众多国的消费品,反映出了新航路开辟之后西班牙王国把运往本国的金银完全用于的挥霍,这样必然导致西班牙王国走向衰落,故B项正确;当时西班牙并不是世界经济中心,没有主导着世界经济和贸易,排除A项;资本输出是第二次工业革命的影响,排除C项;工业革命推动欧美市场形成,排除D项。故选B项。

10.A

【详解】

结合所学知识可知,新航路开辟后,欧洲发生了商业革命,引发了商贸中心由传统的地中海地区转移到大西洋沿岸,因此出现材料中的现象,A项正确;价格革命促进了欧洲封建势力衰落和资本主义发展,排除B项;CD项说法与材料无关,排除。故选A项。

11.A

【详解】

材料描述了新航路开辟后,各大洲之间的贸易往来,这说明新航路开辟促进了商品世界性流动,A项正确;题干信息无法证明葡萄牙人垄断世界贸易,排除B项;题干没有提及欧洲的物价变化,排除C项;D项与题无关,排除。故选A项。

12.C

【详解】

据题目可知,哥伦布日记中记载“有人用十六团棉线仅换走三个葡萄牙塞乌第,只相当于西班牙一布朗克,而他们的棉线都足有一阿罗巴重”,当时还存在殖民者拿一些不值钱的小玩意来换取印第安人的金银和毛皮的现象,这些现象均体现了早期殖民贸易的欺诈性与不平等性,因此本题选择C项。题目没有涉及早期殖民贸易的始作俑者,因此A项错误。早期殖民贸易包括欧非美之间的三角贸易,因此B项错误。题目未涉及早期殖民贸易的主要方式,因此D项错误。

13.A

【详解】

根据材料并结合所学知识可知,近代欧洲不是单纯靠自身的经济力量崛起的,它依靠的重要手段是按照非市场交换的规则和方式,即暴力掠夺的方式,从美洲获得的金钱,联系世界范围内资本主义发展的有关史实可知,新航路开辟后,伴随着殖民扩张,西欧主要资本主义国家通过奴隶贸易、海上掠夺等方式迅速完成其资本原始积累,这又进一步推动了世界市场的形成,并改变了欧洲及世界面貌,故A项正确;材料强调的是资本原始积累的暴力性对欧洲和世界的影响,不是强调工业革命、封建专制制度、农业变革的影响,故排除B、C、D三项。故A项正确。

14.D

【详解】

16世纪时期,随着新航路的开辟,资本主义世界市场雏形出现,洲际贸易发展,但是洲际贸易具有不稳定性,导致市场价格波动,而价格的波动使得商业投机得到空前发展,D项正确;货币贬值不是商业投机行为空前发展的主要原因,排除A项;股份公司的成立是商业投机活动的表现而非原因,排除B项;美洲金银大量输入会引发价格革命,题干描述的是商业革命,排除C项。故选D项。

15.D

【详解】

考查新航路开辟的影响。根据材料17~18世纪,各国纷纷制定调整海上运输、船舶管理的海商法,原因是这一时期新航路开辟促使西欧国家海上贸易兴盛,远洋航海活动频繁,需要专门的法律来规范航海行为,故D项正确;海商法无法体现出各国之间的竞争,故A项错误;海商法的颁布不仅是为了维护本国的海洋权利,更多的是为了调整海上运输、船舶管理等相关事宜,故B项说法错误;重商主义的核心是奖出限入,材料中的海商法无法起到这一作用,故C项错误。故选D项。

16.C

【详解】

根据材料可知,新航路开辟带来屠杀与病毒传播的同时,还推动了高产农作物在世界范围内的传播,养活了更多的人口,故C项正确;材料时间与工业革命无关,排除A项;人口的迁移只是改变了人口的分布,并不会带来人口数量的增加,排除B项;食物冷藏技术的进步与提高是技术因素,与材料不符,排除D项。故选C项。

17.B

【详解】

材料“麦哲伦的环球航行不仅以无可辩驳的事实证明了地圆学说的科学性”“使教会思想体系在数十年内一直处于混乱之中”体现的是麦哲伦环球航行对教会统治的冲击,B项正确;材料未涉及对自然科学产生的影响,排除A项;材料与对现实世界的关注无关,排除C项;麦哲伦环球航行并未动摇欧洲人的宗教信仰,排除D项。故选B项。

18.B

【详解】

根据材料可知,菲律宾的天主教徒不断增加,反映了西方文化随殖民扩张在菲律宾传播不断加强,B项正确;材料没有提及信奉天主教徒的人员成分,排除A项;材料不是“教随国定”,排除C项;材料与语言的信息无关,排除D项。故选B项。

19.D

【详解】

根据材料关键信息“枪炮”“病菌”和“钢铁”“西班牙168名士兵征服了印加帝国,并且俘获了印加帝国的国王,除了依靠枪炮利器等军事技术,天花病的流行也占据重要因素”等并结合所学知识可知,材料所述观点具备一定的史实依据,D项正确;欧洲殖民者将细菌带入美洲.造成美洲原著居民的大量死亡,材料所述现象具有普遍性,A项错误;“枪炮”“病菌”和“钢铁”说明其研究视角并不狭窄,B项错误;该观点与唯物史观并不对立,C项错误。故选D项。

20.D

【详解】

材料“使印第安文化与外来诸多文化进行融合”“这一融合是通过漫长而痛苦的相互排斥、撞击、渗透、吸收和改造才最后形成的”表明印第安文化和外来诸多文化进行融合,客观促成了独特的美洲文化,故D项正确;材料强调的是新航路开辟对美洲的影响,排除AC两项;材料强调的是独特的美洲文化形成的背景,没有关于“欧洲对美洲的掠夺”的信息,排除B项。故选D项。

21.

(1)作物:麦、水稻。

表现:欧洲商人奔走于世界各地;商品市场扩大;英法荷等国建立特权贸易公司;欧洲商路和贸易中心改变。

(2)影响:提供了资金来源;扩大了海外市场;促进了英国制造业的发展。

原因:牟取暴利:美洲土著人口锐减,殖民地劳动力极度匮乏。

【分析】

(1)

作物:结合所学可知,欧洲人把麦、水稻传播到美洲,极大地影响了美洲经济生活。表现:根据所学商业革命的内容,从欧洲商人奔走于世界各地;商品市场扩大;英法荷等国建立特权贸易公司;欧洲商路和贸易中心改变等进行回答。

(2)

影响:根据“获利极为丰厚”得出提供了资金来源;根据“黑奴贸易还是支撑当时世界上最活跃的大西洋贸易体系的基础”得出扩大了海外市场;根据“造船业的发展”“促进了其他制造业的发展”得出促进了英国制造业的发展。原因:根据“获利极为丰厚”得出牟取暴利:根据所学可知,欧洲人到达美洲后,实行种族灭绝政策,导致美洲土著人口锐减,殖民地劳动力极度匮乏。

22.

(1)地理条件优越,气候环境适宜;种蔗历史悠久;蔗糖业的发展;国内外市场对蔗糖的需求;种蔗获利丰厚。

(2)特点:实行大种植园制;使用黑人奴隶劳动;形成单一产业结构。

影响:推动三角贸易(世界市场)的发展;蔗糖的价格下降,成为欧洲民众日常生活消费品;破坏了拉美地区的生态环境;造成了非洲文明的倒退。

(3)广东糖仍以国内市场与传统东亚与东南亚区域市场为主,成为封建小农经济的补充;西印度群岛蔗糖则是以洲际贸易形式参与世界市场,是西欧资本主义经济的重要组成部分。

【详解】

(1)结合所学内容可知,明清时期广东甘蔗种植业发展的有利条件应该从地理条件、气候、种植传统、行业发展、市场需求等方面进行总结概括,主要是地理条件优越,气候环境适宜;种蔗历史悠久;蔗糖业的发展;国内外市场对蔗糖的需求;种蔗获利丰厚。

(2)特点:根据“17世纪后,欧洲人在加勒比海地区大量建立种植园,成千上万的非洲黑奴被贩运到此”并结合所学内容可知,17、18世纪中南美洲甘蔗种植业的特点主要是实行大种植园制;使用黑人奴隶劳动;形成单一产业结构。影响则是推动三角贸易(世界市场)的发展;导致蔗糖的价格下降,成为欧洲民众日常生活消费品;但也破坏了拉美地区的生态环境;造成了非洲文明的倒退。

(3)综合材料内容和所学可知,广东糖仍以国内市场与传统东亚与东南亚区域市场为主,成为封建小农经济的补充;西印度群岛蔗糖则是以洲际贸易形式参与世界市场,是西欧资本主义经济的重要组成部分。答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录