纲要下第二单元 中古时期的世界 达标检测(word版含解析)

文档属性

| 名称 | 纲要下第二单元 中古时期的世界 达标检测(word版含解析) |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 61.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-02-15 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

单元达标检测

(满分:100分;时间:60分钟)

一、选择题(每小题3分,共60分)

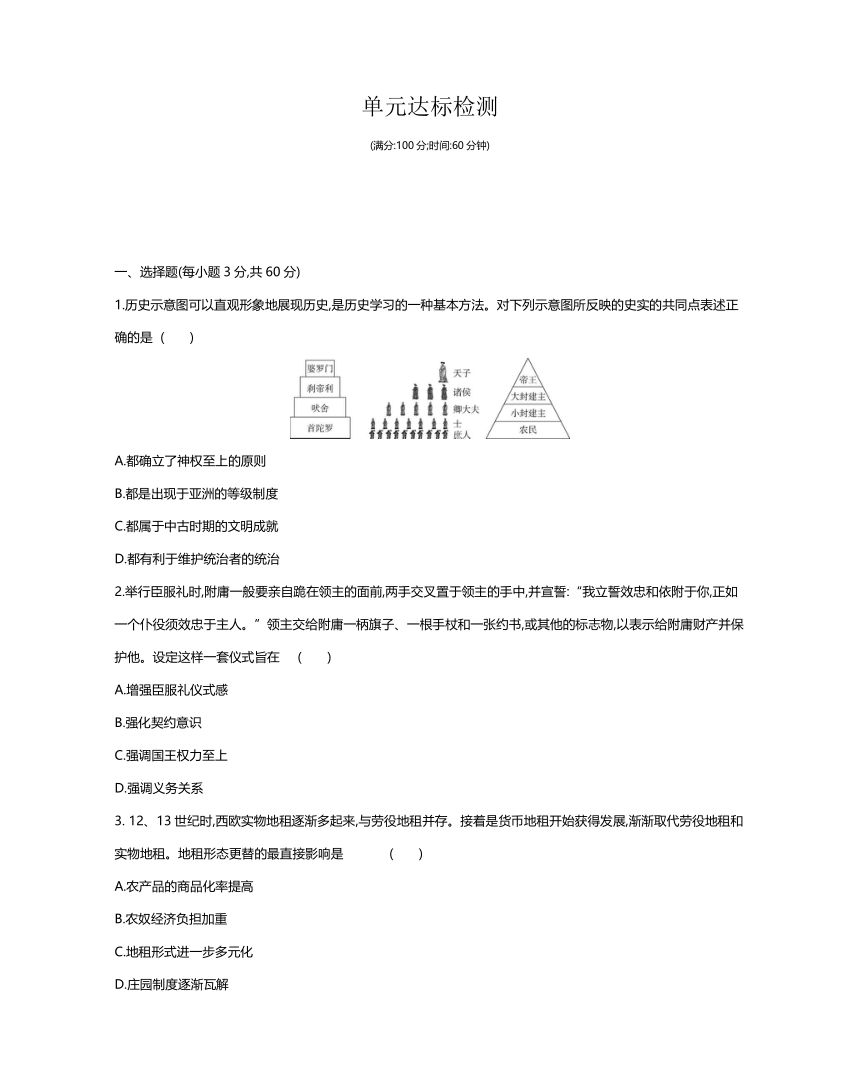

1.历史示意图可以直观形象地展现历史,是历史学习的一种基本方法。对下列示意图所反映的史实的共同点表述正确的是 ( )

A.都确立了神权至上的原则

B.都是出现于亚洲的等级制度

C.都属于中古时期的文明成就

D.都有利于维护统治者的统治

2.举行臣服礼时,附庸一般要亲自跪在领主的面前,两手交叉置于领主的手中,并宣誓:“我立誓效忠和依附于你,正如一个仆役须效忠于主人。”领主交给附庸一柄旗子、一根手杖和一张约书,或其他的标志物,以表示给附庸财产并保护他。设定这样一套仪式旨在 ( )

A.增强臣服礼仪式感

B.强化契约意识

C.强调国王权力至上

D.强调义务关系

3. 12、13世纪时,西欧实物地租逐渐多起来,与劳役地租并存。接着是货币地租开始获得发展,渐渐取代劳役地租和实物地租。地租形态更替的最直接影响是 ( )

A.农产品的商品化率提高

B.农奴经济负担加重

C.地租形式进一步多元化

D.庄园制度逐渐瓦解

4.14世纪时,随着西欧众多农村地区劳役量的固定化,越来越多的农奴通过缴纳一定的货币而摆脱了来自领主的人身束缚。这一现象 ( )

A.加速了庄园的衰落瓦解

B.产生了早期的资产阶级

C.促进了手工工场的集中

D.提升了领主的政治权力

5.在中古时期的西欧社会中,虽然有一些持帝制立场的思想家认为“王在法上”,但是却很少有国王公开发表“王在法上”的言论。即使出现一些集中了强大王权的国王,也没有产生“王在法上”的结果,其最主要原因是当时各国 ( )

A.存在强大的贵族势力和教会势力

B.形成了系统的分权制衡理论

C.集中而强大的王权尚未出现

D.没有法律意识和成文法律的指导

6.1309年,各种因素叠加导致教廷从罗马迁到了普罗旺斯的阿维尼翁,毗邻法兰西边境。教廷迁于此地近70年,这一时期在教会历史上被称为“巴比伦之囚”。在此期间,所有的主教都是法兰西人,教会的政策在很大程度上取决于法兰西国王。这表明 ( )

A.王权在与神权的争斗中逐渐占据优势

B.法兰西建立起政教合一的国家

C.教皇从此丧失了精神领袖的地位

D.法兰西国王赋予教皇世俗权力

7. “市民可以在城市里自由流动,这是市民享有的个人自由;市民可以随时向城市法庭提出诉讼请求和控告,这是司法自由;市民可以控制自己的财产,并随便处置它们,这是承认城市市民财产私有制。”材料反映了中古时期西欧城市 ( )

A.是自给自足的经济体

B.初步确立了资本主义制度

C.摆脱了封建专制统治

D.市民享有一定程度的自由

8.1108年,法国琅城市民曾经用金钱从城市领主——琅城主教手里赎买了自治权。但不久,主教出尔反尔,撤销了约定,收回城市自治权。愤怒的琅城市民发动了武装起义,处死了主教,并迫使法国国王再次给琅城颁发了城市自治特许状。以上现象说明 ( )

A.城市依靠教会和封建主的支持得以发展

B.自由城市的形成是与封建主不断斗争的结果

C.武装斗争是赢得城市自治的唯一途径

D.商品经济发展为自由城市发展创造了条件

9.查士丁尼的《法理概要》中规定:若善意且合法地取得某物,那么就应该根据使用与持有该物的时间而获得其所有权,无论其取得的方式是购买、赠予或其他合法途径,还是因为不知情而误信该物非所有人为其真正所有者。这一规定 ( )

A.使用伦理原则进行司法判决

B.体现善意与公正的诚信观

C.将诚信原则技术化融入法规

D.表明诚信未从道德过渡到法律

10.从下列表格的内容可以得出的结论是,阿拉伯人 ( )

数学 阿拉伯人改造了古印度人从0到9的计数法,使之形成了我们现在常用的“阿拉伯数字”,并创造了完整的代数学

医学 阿拉伯人著写的《医学集成》和《医典》两部书,长期被欧洲医学界奉为经典

文学 《天方夜谭》是阿拉伯文学的瑰宝,但丁的《神曲》、薄伽丘的《十日谈》、塞万提斯的《堂吉诃德》等名著,都受到了《天方夜谭》创作方法的影响

沟通 中国的造纸术、指南针、火药等重大发明和印度的棉花、食糖等都是由阿拉伯人传入欧洲的

A.创造了丰富多彩的阿拉伯文化

B.首先发明了阿拉伯数字

C.推动了欧洲文艺复兴运动发展

D.促进了东西方文化交流

11.奥斯曼帝国在15世纪控制亚欧商路时,受制于本国生产力水平,对过往商旅强征名目繁多的苛捐杂税,使东西方贸易受到影响。据此可知,奥斯曼帝国对商旅强征重税的原因是 ( )

A.过往商旅较多

B.东西方贸易利润丰厚

C.自身社会发展水平较低

D.奥斯曼帝国控制了亚欧商路

12.关于笈多王朝超日王时期的政治情况,法显有这样的记述:“王治不用刑罔,有罪者但罚其钱,随事轻重,虽复谋为恶逆,不过截右手而已。”这反映了当时 ( )

A.实行仁政 B.重视民本 C.刑罚较轻 D.政局稳定

13.天和三年(1683年),第五代将军德川纲吉颁布了以日文和汉文混合体撰写的《天和令》(15条),其中不再有《元和令》《宽永令》《宽文令》中都强调的条文“专心修炼文武弓马之道”,而增加了条文“厉行忠孝,重视礼仪”。这表明 ( )

A.儒家文化改变了日本法制

B.日本中央集权体制开始瓦解

C.日本文字深受汉字的影响

D.幕府开始向文治政治转变

14.646年,孝德天皇颁布改新诏书,开始改革,史称“大化改新”。大化改新是日本的社会政治经济大变革运动,使日本社会环境稳定,经济发展,为以后的繁荣奠定了基础,是日本社会从奴隶社会向封建社会过渡的标志。构成这段文字的是 ( )

A.历史观点和历史事实

B.历史结论和历史解释

C.历史叙述和历史解释

D.历史叙述和历史事实

15.唐朝时期,新罗频繁更换年号。据考古发现,在庆州雁鸭池出土了“调露二年砖铭”,在月城附近的望星里瓦窑遗址发现了“仪凤四年”板瓦铭文,在庆尚南道蔚州郡的川前里发现了“上元二年”和“上元四年”的摩崖铭文。这本质上反映了 ( )

A.新罗年号借鉴了唐朝年号

B.唐朝与新罗存在文化友好往来

C.新罗和唐朝往来日益频繁

D.新罗接受了唐朝中央政府的册封

16.14世纪中叶,马里使用玛瑙贝作为等价物,但当时玛瑙贝只流行于加奥等地。廷巴克图、杰内等商业发达城市直到16世纪初才使用玛瑙贝,而塞内加尔、冈比亚等西部地区更是未曾流行玛瑙贝,许多地方仍实行以物易物的交易方式。这在本质上反映了当时马里 ( )

A.货币流行范围小

B.玛瑙贝是主要货币

C.西部经济很落后

D.商品经济发展缓慢

17.桑海史学家马哈茂德·卡蒂写道:“桑海的所有重要人物都精通战争艺术。他们非常勇敢、非常大胆,又善于用兵。”这一现象促成桑海帝国 ( )

A.灭亡了加纳帝国

B.中央集权的衰落

C.成为西非的霸主

D.疆域延伸至南欧

18.19世纪90年代初,研究远古时期文明的专家詹姆斯·狄奥多尔·本特说:“我对这地区(大津巴布韦)的废墟古物没有多少信心。我认为,它们都是本地的。”可在挖出四只用皂石雕刻的大鸟后,他转变了腔调,“这样的艺术珍品,似乎弹奏着古代地中海文明的弦音……绝不是非洲的!”本特的观点变化从本质上反映了 ( )

A.古津巴布韦文化与外来文化没有联系

B.他认可外来文明对古津巴布韦文化的影响

C.他对非洲文明存在种族歧视的错误倾向

D.时代和阶级的局限性使人无法作出正确判断

19.庙宇和府邸建在城市的中心广场周围,与碑石、石座(祭祀时最高统治者的宝座)、赛球场构成宏伟的建筑群。这显示出玛雅社会宗教与政治的合一和集权的特点。平民百姓则散居在郊外。材料中建筑的布局 ( )

A.反映了玛雅宗教地位高

B.体现了玛雅的社会面貌

C.表明玛雅公共设施齐全

D.扩大了中心城区的面积

20.印加帝国的最高统治者是国王,世袭继承,拥有行政、立法和军事大权。土地、矿藏和牲畜归国家所有。政府编制了详细的人口调查表。帝国修建了完善的道路系统,用于传递政府的命令和情报。上述信息说明印加帝国 ( )

A.集权程度较高

B.统治十分残酷

C.侧重经济控制

D.当时最为强大

二、非选择题(共40分)

21.(20分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 当时,阿拉伯地区因敌对部落和联盟的纷争而陷于分裂状态,大门洞开,对外来影响不加任何防备,像波斯、信奉基督教的埃塞俄比亚、叙利亚和拜占庭帝国所属的埃及进行殖民活动的种种努力打开大门。没有穆罕默德,它永远不会实现统一。

——摘编自布罗代尔《文明史纲》

材料二 (罗马帝国和阿拉伯帝国)两大帝国的扩张无疑是古代史上突破相互孤立隔绝的重大事件。但横贯亚欧大陆古道上的商队来往……对古代世界各地生产技术、文化知识的传播更为重要。

(1)材料一中布罗代尔认为,没有穆罕默德,阿拉伯半岛“永远不会实现统一”,请评价这一观点。(10分)

(2)根据材料二和所学知识,归纳两大帝国的共同特点,并谈谈你对古代世界扩张的认识。(10分)

22.(20分) 阅读材料,回答问题。

材料 有人认为中古时期曾是“黑暗时代”,但在15世纪的某一时期,黑暗终于消失了,欧洲苏醒了,涤除了污垢,又开始了思考和创造,在中古时期漫长的间歇之后,重新踏上前进的征途。事实上,公元1300年的欧洲已大大不同于公元600年的欧洲了,约在1500年,中古时期临近结束时,欧洲的文化、政治和经济的结构,已在世界上所有其他文明当中占有决定性的优势。

基于上述材料,谈谈你对中古时期临近结束时,欧洲这种“决定性的优势”的认识。(20分)

答案全解全析

1.D 2.B 3.A 4.A 5.A 6.A 7.D 8.B

9.C 10.D 11.C 12.C 13.D 14.C 15.B 16.D

17.C 18.C 19.B 20.A

一、选择题

1.D 示意图显示的分别是古代印度的种姓制度、中国西周时期的分封制、中古时期欧洲的封君封臣制度,这些制度都有利于维护统治者的统治,D项正确。

2.B 据材料可知,臣服礼有着较为严格的程序,而领主将标志物交给附庸的行为具有一定的象征意义,体现了一种契约关系,有利于契约意识的强化,故B正确;增强臣服礼仪式感不能起到较为实际的作用,这不是设计该仪式的根本目的,A错误;领主与国王的概念并不是直接对等的,因此不能体现王权至上,C错误;强调附庸的义务关系并不一定需要通过这些仪式来体现,D错误。

3.A 材料体现了劳役地租和实物地租逐渐转变为货币地租,这有利于农民将农产品流入市场并兑换成货币,推动农产品的商品化,故A正确;实物地租转化为货币地租不一定加重经济负担,故B排除;材料体现的是地租形式的变化,并不是强调地租形式的多元化,故C排除;劳役地租和实物地租逐渐转变为货币地租,推动农产品的商品化,农产品的商品化一定程度上冲击了庄园经济,但这不是最直接的影响,故D排除。

4.A 根据材料并结合所学可知,随着法律的规范,在西欧越来越多的地区,劳役量逐渐被固定在一个特定的范围。农奴可以用货币购买劳役豁免权,以此获得对自己劳动力的自由支配,从而摆脱来自领主的人身束缚。这一现象加速了庄园的衰落瓦解,故A项正确。农奴摆脱了来自领主的人身束缚并不意味着产生了早期的资产阶级,故B项错误。手工工场的集中与材料信息无关,故C项错误。材料现象限制了而不是提升了领主的政治权力,故D项错误。

5.A 根据所学可知,在中古时期的西欧社会,世俗贵族势力和教会势力都对王权形成了有力的分权和制约,A项正确。中古时期没有形成系统的分权制衡理论,排除B项;“集中而强大的王权尚未出现”与材料“即使出现一些集中了强大王权的国王,也没有产生‘王在法上’的结果”不符,排除C项;D项所述与史实不符,排除。

6.A 根据“教会的政策在很大程度上取决于法兰西国王”可知,法兰西国王能够影响教会的政策,说明王权在与神权的争斗中逐渐占据优势,故选A;法兰西并没有建立起政教合一的国家,教皇也并没有因此而丧失精神领袖的地位,排除B、C;教皇的世俗权力在此之前就已经存在,并不是法兰西国王赋予的,排除D。

7.D 材料体现的是中古时期西欧的城市市民拥有自由流动的权利、司法自由和私有财产受到保护的权利,说明市民享有一定程度的自由,D正确;A是对庄园的描述,排除;中古时期的西欧属于封建社会,B排除;C说法与材料无关,排除。

8.B 根据材料“赎买了自治权”“琅城市民发动了武装起义”“迫使法国国王再次给琅城颁发了城市自治特许状”等信息可知,自由城市的形成是与封建主不断斗争的结果,故B项正确。由材料“主教出尔反尔,撤销了约定,收回城市自治权”可知教会并不支持城市自治,故A项错误。武装斗争是赢得城市自治的途径之一,除此之外,还可以通过与封建主谈判,或以金钱赎买赢得一定程度的自治权,故C项错误。商品经济发展与材料信息无关,故D项错误。

9.C 根据材料“善意且合法地取得某物”“或其他合法途径”可知,《法理概要》规定对物权的取得要遵守诚信原则,并通过立法来规定取得物权的方式,体现了将诚信原则技术化融入法规,故C项正确;伦理原则是指人类在维护自身生存前提下,把人类的善恶观、良心观、义务观等道德观念扩大到自然界的一切实体,材料体现不出伦理原则,故A项错误;材料强调法律与诚信的融合,故B项错误;材料反映的是将诚信原则融入法律,未体现道德观念,故D项错误。

10.D 据材料中阿拉伯人的医学著作和文学著作对欧洲的影响、阿拉伯人将中国科技文明传入欧洲等可知,阿拉伯人促进了东西方文化的交流,D正确;题干中强调的是阿拉伯人对文明传播的重要性,而非赞誉阿拉伯文化的丰富多彩,排除A;阿拉伯数字起源于印度,排除B;C片面解读材料,排除。

11.C 据材料“受制于本国生产力水平,对过往商旅强征名目繁多的苛捐杂税”可知,奥斯曼帝国对商旅强征重税的原因是自身社会发展水平较低,故选C。A、B均在材料中没有体现,排除。奥斯曼帝国控制了亚欧商路是其对商旅强征重税的前提,而非原因,排除D。

12.C 据材料“王治不用刑罔,有罪者但罚其钱”可知,在笈多王朝超日王时期,国家的刑罚较轻,C正确;仁政、民本在材料中均未体现,排除A、B;仅据材料内容无法判断当时的政局情况,排除D。

13.D 据材料“其中不再有《元和令》《宽永令》《宽文令》中都强调的条文‘专心修炼文武弓马之道’,而增加了条文‘厉行忠孝,重视礼仪’”可知,德川幕府转为强调忠孝礼仪,说明幕府政治由武治转变为文治,D项正确。“改变”的表述过于绝对,只能说儒家文化影响了日本法制,A项错误;10世纪,日本的中央集权体制开始瓦解,B项错误;材料的重点是《天和令》的内容,而不是撰写《天和令》的文字,C项错误。

14.C “646年,孝德天皇……史称‘大化改新’”是对大化改新时间等信息的描述,属于历史叙述;“是日本的社会政治经济大变革运动……从奴隶社会向封建社会过渡的标志”叙述的是大化改新的影响,属于历史解释,故选C。

15.B 材料信息的含义是新罗受唐朝的影响,学习和借鉴了唐朝的年号,本质上反映了两国之间存在文化友好往来,故B项正确。

16.D 材料表明马里将玛瑙贝作为货币,其流通范围极为有限,这说明当时马里地区的商品经济发展水平有限,D正确;A是现象而非本质,排除;通过题干无法得出玛瑙贝的货币地位,排除B;玛瑙币流通范围有限,不等于马里的经济落后,只能说明商品经济不活跃,排除C。

17.C 根据材料可知,桑海的重要人物多为社会精英,善于用兵,这有助于加强中央集权,最终使得桑海成为西非的霸主,C正确,排除B;加纳帝国被马里灭亡,排除A;桑海的疆域并未延伸至南欧,排除D。

18.C 由材料信息可以看出本特对古津巴布韦文化的认识。起初他认为古津巴布韦文化与外来文化没有联系,后来在挖出皂石雕刻的大鸟后又认为古津巴布韦文化来自地中海文明。“绝不是非洲的”等信息体现了本特对非洲文明存在种族歧视的错误倾向,故C项正确。A、B两项均是对材料的片面理解,故排除。时代和阶级的局限性对人的判断有很大的影响,但并非使人无法作出正确的判断,故D项错误。

19.B 据材料“庙宇和府邸建在城市的中心广场周围”“玛雅社会宗教与政治的合一和集权的特点”“平民百姓则散居在郊外”可知,玛雅城区的建筑布局特点可以映射社会的整体权力分布特点,故B项正确。A项不能概括材料全部内容,排除;材料中的碑石、石座显然不属于公共设施的范畴,C项错误;材料体现了玛雅城市布局可分为中心城区和郊外两个部分,但没有说明中心城区的面积有所扩大,D项错误。

20.A 据材料信息可知,印加帝国的国王权力很大,从政治、经济等方面对国家进行控制,体现了印加帝国的集权程度较高,故A正确;材料无法体现“统治十分残酷”“最为强大”,故排除B、D;从材料可以看出,印加帝国从政治等多方面实行措施来加强控制,而不是侧重经济控制,故C错误。

二、非选择题

21.答案 (1)评价:首先布罗代尔肯定了穆罕默德所创立的伊斯兰教,以及他本人利用伊斯兰教在统一阿拉伯半岛进程中所发挥的巨大作用,同时也强调了历史人物对人类历史进程的影响;当然,布罗代尔的言论也许过于绝对,就当时阿拉伯半岛的社会发展状况而言,结束分裂割据,实现统一是阿拉伯社会发展的客观要求,如果没有穆罕默德,也可能会有其他人担此大任。(10分)

(2)共同点:都地跨亚、非、欧三大洲;都创造了辉煌的文化成就,为世界文明的发展作出了重要贡献;都在扩张中促进了文化的交流、世界的联系。(5分)

认识:虽然在扩张中伴随着暴力、奴役和掠夺,但扩张在客观上促进了不同文化的交流与融合,使世界各地的联系越来越密切。(5分)

解析 (1)首先要理解布罗代尔观点的含义,然后结合所学客观评价其观点,即明确其合理之处,也要分析其不足之处。

(2)第一小问,从帝国范围、文化成就和文化交流等方面予以归纳。第二小问,从扩张方式与其客观作用上进行分析。

22.答案 政治:地方分裂割据势力和教会势力削弱,以君主为代表的中央权力增强。如从二元政治到一元政治,封建割据向君主集权转变,为近代民族国家的诞生奠定基础;社会结构由封建等级制时的分散与混乱,趋向君主专制时代的相对集权稳定;等。(7分)

经济:生产力水平的提高、商品经济的发展、城市的复兴、市民阶层力量的增强。如从庄园经济到城市的自治,市民阶层的壮大和商贸的繁荣发展,为资本主义生产关系的萌芽创造条件。(7分)

文化:教会所控制的思想文化由绝对权威开始走向衰弱。如大学的兴起孕育着近代学术文化的振兴,逐步冲破基督教神学控制,为人权、理性观念的发展提供条件。同时基督教文化在西欧的广泛传播也使西欧文明整体上呈现出同一性。(6分)

解析 本题为开放性试题,要求学生根据材料,谈谈对中古时期临近结束时,欧洲这种“决定性的优势”的认识。依据材料中“约在1500年”等信息并结合所学从政治、经济、文化等方面说明对这种“决定性的优势”的认识,言之有理即可。

(满分:100分;时间:60分钟)

一、选择题(每小题3分,共60分)

1.历史示意图可以直观形象地展现历史,是历史学习的一种基本方法。对下列示意图所反映的史实的共同点表述正确的是 ( )

A.都确立了神权至上的原则

B.都是出现于亚洲的等级制度

C.都属于中古时期的文明成就

D.都有利于维护统治者的统治

2.举行臣服礼时,附庸一般要亲自跪在领主的面前,两手交叉置于领主的手中,并宣誓:“我立誓效忠和依附于你,正如一个仆役须效忠于主人。”领主交给附庸一柄旗子、一根手杖和一张约书,或其他的标志物,以表示给附庸财产并保护他。设定这样一套仪式旨在 ( )

A.增强臣服礼仪式感

B.强化契约意识

C.强调国王权力至上

D.强调义务关系

3. 12、13世纪时,西欧实物地租逐渐多起来,与劳役地租并存。接着是货币地租开始获得发展,渐渐取代劳役地租和实物地租。地租形态更替的最直接影响是 ( )

A.农产品的商品化率提高

B.农奴经济负担加重

C.地租形式进一步多元化

D.庄园制度逐渐瓦解

4.14世纪时,随着西欧众多农村地区劳役量的固定化,越来越多的农奴通过缴纳一定的货币而摆脱了来自领主的人身束缚。这一现象 ( )

A.加速了庄园的衰落瓦解

B.产生了早期的资产阶级

C.促进了手工工场的集中

D.提升了领主的政治权力

5.在中古时期的西欧社会中,虽然有一些持帝制立场的思想家认为“王在法上”,但是却很少有国王公开发表“王在法上”的言论。即使出现一些集中了强大王权的国王,也没有产生“王在法上”的结果,其最主要原因是当时各国 ( )

A.存在强大的贵族势力和教会势力

B.形成了系统的分权制衡理论

C.集中而强大的王权尚未出现

D.没有法律意识和成文法律的指导

6.1309年,各种因素叠加导致教廷从罗马迁到了普罗旺斯的阿维尼翁,毗邻法兰西边境。教廷迁于此地近70年,这一时期在教会历史上被称为“巴比伦之囚”。在此期间,所有的主教都是法兰西人,教会的政策在很大程度上取决于法兰西国王。这表明 ( )

A.王权在与神权的争斗中逐渐占据优势

B.法兰西建立起政教合一的国家

C.教皇从此丧失了精神领袖的地位

D.法兰西国王赋予教皇世俗权力

7. “市民可以在城市里自由流动,这是市民享有的个人自由;市民可以随时向城市法庭提出诉讼请求和控告,这是司法自由;市民可以控制自己的财产,并随便处置它们,这是承认城市市民财产私有制。”材料反映了中古时期西欧城市 ( )

A.是自给自足的经济体

B.初步确立了资本主义制度

C.摆脱了封建专制统治

D.市民享有一定程度的自由

8.1108年,法国琅城市民曾经用金钱从城市领主——琅城主教手里赎买了自治权。但不久,主教出尔反尔,撤销了约定,收回城市自治权。愤怒的琅城市民发动了武装起义,处死了主教,并迫使法国国王再次给琅城颁发了城市自治特许状。以上现象说明 ( )

A.城市依靠教会和封建主的支持得以发展

B.自由城市的形成是与封建主不断斗争的结果

C.武装斗争是赢得城市自治的唯一途径

D.商品经济发展为自由城市发展创造了条件

9.查士丁尼的《法理概要》中规定:若善意且合法地取得某物,那么就应该根据使用与持有该物的时间而获得其所有权,无论其取得的方式是购买、赠予或其他合法途径,还是因为不知情而误信该物非所有人为其真正所有者。这一规定 ( )

A.使用伦理原则进行司法判决

B.体现善意与公正的诚信观

C.将诚信原则技术化融入法规

D.表明诚信未从道德过渡到法律

10.从下列表格的内容可以得出的结论是,阿拉伯人 ( )

数学 阿拉伯人改造了古印度人从0到9的计数法,使之形成了我们现在常用的“阿拉伯数字”,并创造了完整的代数学

医学 阿拉伯人著写的《医学集成》和《医典》两部书,长期被欧洲医学界奉为经典

文学 《天方夜谭》是阿拉伯文学的瑰宝,但丁的《神曲》、薄伽丘的《十日谈》、塞万提斯的《堂吉诃德》等名著,都受到了《天方夜谭》创作方法的影响

沟通 中国的造纸术、指南针、火药等重大发明和印度的棉花、食糖等都是由阿拉伯人传入欧洲的

A.创造了丰富多彩的阿拉伯文化

B.首先发明了阿拉伯数字

C.推动了欧洲文艺复兴运动发展

D.促进了东西方文化交流

11.奥斯曼帝国在15世纪控制亚欧商路时,受制于本国生产力水平,对过往商旅强征名目繁多的苛捐杂税,使东西方贸易受到影响。据此可知,奥斯曼帝国对商旅强征重税的原因是 ( )

A.过往商旅较多

B.东西方贸易利润丰厚

C.自身社会发展水平较低

D.奥斯曼帝国控制了亚欧商路

12.关于笈多王朝超日王时期的政治情况,法显有这样的记述:“王治不用刑罔,有罪者但罚其钱,随事轻重,虽复谋为恶逆,不过截右手而已。”这反映了当时 ( )

A.实行仁政 B.重视民本 C.刑罚较轻 D.政局稳定

13.天和三年(1683年),第五代将军德川纲吉颁布了以日文和汉文混合体撰写的《天和令》(15条),其中不再有《元和令》《宽永令》《宽文令》中都强调的条文“专心修炼文武弓马之道”,而增加了条文“厉行忠孝,重视礼仪”。这表明 ( )

A.儒家文化改变了日本法制

B.日本中央集权体制开始瓦解

C.日本文字深受汉字的影响

D.幕府开始向文治政治转变

14.646年,孝德天皇颁布改新诏书,开始改革,史称“大化改新”。大化改新是日本的社会政治经济大变革运动,使日本社会环境稳定,经济发展,为以后的繁荣奠定了基础,是日本社会从奴隶社会向封建社会过渡的标志。构成这段文字的是 ( )

A.历史观点和历史事实

B.历史结论和历史解释

C.历史叙述和历史解释

D.历史叙述和历史事实

15.唐朝时期,新罗频繁更换年号。据考古发现,在庆州雁鸭池出土了“调露二年砖铭”,在月城附近的望星里瓦窑遗址发现了“仪凤四年”板瓦铭文,在庆尚南道蔚州郡的川前里发现了“上元二年”和“上元四年”的摩崖铭文。这本质上反映了 ( )

A.新罗年号借鉴了唐朝年号

B.唐朝与新罗存在文化友好往来

C.新罗和唐朝往来日益频繁

D.新罗接受了唐朝中央政府的册封

16.14世纪中叶,马里使用玛瑙贝作为等价物,但当时玛瑙贝只流行于加奥等地。廷巴克图、杰内等商业发达城市直到16世纪初才使用玛瑙贝,而塞内加尔、冈比亚等西部地区更是未曾流行玛瑙贝,许多地方仍实行以物易物的交易方式。这在本质上反映了当时马里 ( )

A.货币流行范围小

B.玛瑙贝是主要货币

C.西部经济很落后

D.商品经济发展缓慢

17.桑海史学家马哈茂德·卡蒂写道:“桑海的所有重要人物都精通战争艺术。他们非常勇敢、非常大胆,又善于用兵。”这一现象促成桑海帝国 ( )

A.灭亡了加纳帝国

B.中央集权的衰落

C.成为西非的霸主

D.疆域延伸至南欧

18.19世纪90年代初,研究远古时期文明的专家詹姆斯·狄奥多尔·本特说:“我对这地区(大津巴布韦)的废墟古物没有多少信心。我认为,它们都是本地的。”可在挖出四只用皂石雕刻的大鸟后,他转变了腔调,“这样的艺术珍品,似乎弹奏着古代地中海文明的弦音……绝不是非洲的!”本特的观点变化从本质上反映了 ( )

A.古津巴布韦文化与外来文化没有联系

B.他认可外来文明对古津巴布韦文化的影响

C.他对非洲文明存在种族歧视的错误倾向

D.时代和阶级的局限性使人无法作出正确判断

19.庙宇和府邸建在城市的中心广场周围,与碑石、石座(祭祀时最高统治者的宝座)、赛球场构成宏伟的建筑群。这显示出玛雅社会宗教与政治的合一和集权的特点。平民百姓则散居在郊外。材料中建筑的布局 ( )

A.反映了玛雅宗教地位高

B.体现了玛雅的社会面貌

C.表明玛雅公共设施齐全

D.扩大了中心城区的面积

20.印加帝国的最高统治者是国王,世袭继承,拥有行政、立法和军事大权。土地、矿藏和牲畜归国家所有。政府编制了详细的人口调查表。帝国修建了完善的道路系统,用于传递政府的命令和情报。上述信息说明印加帝国 ( )

A.集权程度较高

B.统治十分残酷

C.侧重经济控制

D.当时最为强大

二、非选择题(共40分)

21.(20分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 当时,阿拉伯地区因敌对部落和联盟的纷争而陷于分裂状态,大门洞开,对外来影响不加任何防备,像波斯、信奉基督教的埃塞俄比亚、叙利亚和拜占庭帝国所属的埃及进行殖民活动的种种努力打开大门。没有穆罕默德,它永远不会实现统一。

——摘编自布罗代尔《文明史纲》

材料二 (罗马帝国和阿拉伯帝国)两大帝国的扩张无疑是古代史上突破相互孤立隔绝的重大事件。但横贯亚欧大陆古道上的商队来往……对古代世界各地生产技术、文化知识的传播更为重要。

(1)材料一中布罗代尔认为,没有穆罕默德,阿拉伯半岛“永远不会实现统一”,请评价这一观点。(10分)

(2)根据材料二和所学知识,归纳两大帝国的共同特点,并谈谈你对古代世界扩张的认识。(10分)

22.(20分) 阅读材料,回答问题。

材料 有人认为中古时期曾是“黑暗时代”,但在15世纪的某一时期,黑暗终于消失了,欧洲苏醒了,涤除了污垢,又开始了思考和创造,在中古时期漫长的间歇之后,重新踏上前进的征途。事实上,公元1300年的欧洲已大大不同于公元600年的欧洲了,约在1500年,中古时期临近结束时,欧洲的文化、政治和经济的结构,已在世界上所有其他文明当中占有决定性的优势。

基于上述材料,谈谈你对中古时期临近结束时,欧洲这种“决定性的优势”的认识。(20分)

答案全解全析

1.D 2.B 3.A 4.A 5.A 6.A 7.D 8.B

9.C 10.D 11.C 12.C 13.D 14.C 15.B 16.D

17.C 18.C 19.B 20.A

一、选择题

1.D 示意图显示的分别是古代印度的种姓制度、中国西周时期的分封制、中古时期欧洲的封君封臣制度,这些制度都有利于维护统治者的统治,D项正确。

2.B 据材料可知,臣服礼有着较为严格的程序,而领主将标志物交给附庸的行为具有一定的象征意义,体现了一种契约关系,有利于契约意识的强化,故B正确;增强臣服礼仪式感不能起到较为实际的作用,这不是设计该仪式的根本目的,A错误;领主与国王的概念并不是直接对等的,因此不能体现王权至上,C错误;强调附庸的义务关系并不一定需要通过这些仪式来体现,D错误。

3.A 材料体现了劳役地租和实物地租逐渐转变为货币地租,这有利于农民将农产品流入市场并兑换成货币,推动农产品的商品化,故A正确;实物地租转化为货币地租不一定加重经济负担,故B排除;材料体现的是地租形式的变化,并不是强调地租形式的多元化,故C排除;劳役地租和实物地租逐渐转变为货币地租,推动农产品的商品化,农产品的商品化一定程度上冲击了庄园经济,但这不是最直接的影响,故D排除。

4.A 根据材料并结合所学可知,随着法律的规范,在西欧越来越多的地区,劳役量逐渐被固定在一个特定的范围。农奴可以用货币购买劳役豁免权,以此获得对自己劳动力的自由支配,从而摆脱来自领主的人身束缚。这一现象加速了庄园的衰落瓦解,故A项正确。农奴摆脱了来自领主的人身束缚并不意味着产生了早期的资产阶级,故B项错误。手工工场的集中与材料信息无关,故C项错误。材料现象限制了而不是提升了领主的政治权力,故D项错误。

5.A 根据所学可知,在中古时期的西欧社会,世俗贵族势力和教会势力都对王权形成了有力的分权和制约,A项正确。中古时期没有形成系统的分权制衡理论,排除B项;“集中而强大的王权尚未出现”与材料“即使出现一些集中了强大王权的国王,也没有产生‘王在法上’的结果”不符,排除C项;D项所述与史实不符,排除。

6.A 根据“教会的政策在很大程度上取决于法兰西国王”可知,法兰西国王能够影响教会的政策,说明王权在与神权的争斗中逐渐占据优势,故选A;法兰西并没有建立起政教合一的国家,教皇也并没有因此而丧失精神领袖的地位,排除B、C;教皇的世俗权力在此之前就已经存在,并不是法兰西国王赋予的,排除D。

7.D 材料体现的是中古时期西欧的城市市民拥有自由流动的权利、司法自由和私有财产受到保护的权利,说明市民享有一定程度的自由,D正确;A是对庄园的描述,排除;中古时期的西欧属于封建社会,B排除;C说法与材料无关,排除。

8.B 根据材料“赎买了自治权”“琅城市民发动了武装起义”“迫使法国国王再次给琅城颁发了城市自治特许状”等信息可知,自由城市的形成是与封建主不断斗争的结果,故B项正确。由材料“主教出尔反尔,撤销了约定,收回城市自治权”可知教会并不支持城市自治,故A项错误。武装斗争是赢得城市自治的途径之一,除此之外,还可以通过与封建主谈判,或以金钱赎买赢得一定程度的自治权,故C项错误。商品经济发展与材料信息无关,故D项错误。

9.C 根据材料“善意且合法地取得某物”“或其他合法途径”可知,《法理概要》规定对物权的取得要遵守诚信原则,并通过立法来规定取得物权的方式,体现了将诚信原则技术化融入法规,故C项正确;伦理原则是指人类在维护自身生存前提下,把人类的善恶观、良心观、义务观等道德观念扩大到自然界的一切实体,材料体现不出伦理原则,故A项错误;材料强调法律与诚信的融合,故B项错误;材料反映的是将诚信原则融入法律,未体现道德观念,故D项错误。

10.D 据材料中阿拉伯人的医学著作和文学著作对欧洲的影响、阿拉伯人将中国科技文明传入欧洲等可知,阿拉伯人促进了东西方文化的交流,D正确;题干中强调的是阿拉伯人对文明传播的重要性,而非赞誉阿拉伯文化的丰富多彩,排除A;阿拉伯数字起源于印度,排除B;C片面解读材料,排除。

11.C 据材料“受制于本国生产力水平,对过往商旅强征名目繁多的苛捐杂税”可知,奥斯曼帝国对商旅强征重税的原因是自身社会发展水平较低,故选C。A、B均在材料中没有体现,排除。奥斯曼帝国控制了亚欧商路是其对商旅强征重税的前提,而非原因,排除D。

12.C 据材料“王治不用刑罔,有罪者但罚其钱”可知,在笈多王朝超日王时期,国家的刑罚较轻,C正确;仁政、民本在材料中均未体现,排除A、B;仅据材料内容无法判断当时的政局情况,排除D。

13.D 据材料“其中不再有《元和令》《宽永令》《宽文令》中都强调的条文‘专心修炼文武弓马之道’,而增加了条文‘厉行忠孝,重视礼仪’”可知,德川幕府转为强调忠孝礼仪,说明幕府政治由武治转变为文治,D项正确。“改变”的表述过于绝对,只能说儒家文化影响了日本法制,A项错误;10世纪,日本的中央集权体制开始瓦解,B项错误;材料的重点是《天和令》的内容,而不是撰写《天和令》的文字,C项错误。

14.C “646年,孝德天皇……史称‘大化改新’”是对大化改新时间等信息的描述,属于历史叙述;“是日本的社会政治经济大变革运动……从奴隶社会向封建社会过渡的标志”叙述的是大化改新的影响,属于历史解释,故选C。

15.B 材料信息的含义是新罗受唐朝的影响,学习和借鉴了唐朝的年号,本质上反映了两国之间存在文化友好往来,故B项正确。

16.D 材料表明马里将玛瑙贝作为货币,其流通范围极为有限,这说明当时马里地区的商品经济发展水平有限,D正确;A是现象而非本质,排除;通过题干无法得出玛瑙贝的货币地位,排除B;玛瑙币流通范围有限,不等于马里的经济落后,只能说明商品经济不活跃,排除C。

17.C 根据材料可知,桑海的重要人物多为社会精英,善于用兵,这有助于加强中央集权,最终使得桑海成为西非的霸主,C正确,排除B;加纳帝国被马里灭亡,排除A;桑海的疆域并未延伸至南欧,排除D。

18.C 由材料信息可以看出本特对古津巴布韦文化的认识。起初他认为古津巴布韦文化与外来文化没有联系,后来在挖出皂石雕刻的大鸟后又认为古津巴布韦文化来自地中海文明。“绝不是非洲的”等信息体现了本特对非洲文明存在种族歧视的错误倾向,故C项正确。A、B两项均是对材料的片面理解,故排除。时代和阶级的局限性对人的判断有很大的影响,但并非使人无法作出正确的判断,故D项错误。

19.B 据材料“庙宇和府邸建在城市的中心广场周围”“玛雅社会宗教与政治的合一和集权的特点”“平民百姓则散居在郊外”可知,玛雅城区的建筑布局特点可以映射社会的整体权力分布特点,故B项正确。A项不能概括材料全部内容,排除;材料中的碑石、石座显然不属于公共设施的范畴,C项错误;材料体现了玛雅城市布局可分为中心城区和郊外两个部分,但没有说明中心城区的面积有所扩大,D项错误。

20.A 据材料信息可知,印加帝国的国王权力很大,从政治、经济等方面对国家进行控制,体现了印加帝国的集权程度较高,故A正确;材料无法体现“统治十分残酷”“最为强大”,故排除B、D;从材料可以看出,印加帝国从政治等多方面实行措施来加强控制,而不是侧重经济控制,故C错误。

二、非选择题

21.答案 (1)评价:首先布罗代尔肯定了穆罕默德所创立的伊斯兰教,以及他本人利用伊斯兰教在统一阿拉伯半岛进程中所发挥的巨大作用,同时也强调了历史人物对人类历史进程的影响;当然,布罗代尔的言论也许过于绝对,就当时阿拉伯半岛的社会发展状况而言,结束分裂割据,实现统一是阿拉伯社会发展的客观要求,如果没有穆罕默德,也可能会有其他人担此大任。(10分)

(2)共同点:都地跨亚、非、欧三大洲;都创造了辉煌的文化成就,为世界文明的发展作出了重要贡献;都在扩张中促进了文化的交流、世界的联系。(5分)

认识:虽然在扩张中伴随着暴力、奴役和掠夺,但扩张在客观上促进了不同文化的交流与融合,使世界各地的联系越来越密切。(5分)

解析 (1)首先要理解布罗代尔观点的含义,然后结合所学客观评价其观点,即明确其合理之处,也要分析其不足之处。

(2)第一小问,从帝国范围、文化成就和文化交流等方面予以归纳。第二小问,从扩张方式与其客观作用上进行分析。

22.答案 政治:地方分裂割据势力和教会势力削弱,以君主为代表的中央权力增强。如从二元政治到一元政治,封建割据向君主集权转变,为近代民族国家的诞生奠定基础;社会结构由封建等级制时的分散与混乱,趋向君主专制时代的相对集权稳定;等。(7分)

经济:生产力水平的提高、商品经济的发展、城市的复兴、市民阶层力量的增强。如从庄园经济到城市的自治,市民阶层的壮大和商贸的繁荣发展,为资本主义生产关系的萌芽创造条件。(7分)

文化:教会所控制的思想文化由绝对权威开始走向衰弱。如大学的兴起孕育着近代学术文化的振兴,逐步冲破基督教神学控制,为人权、理性观念的发展提供条件。同时基督教文化在西欧的广泛传播也使西欧文明整体上呈现出同一性。(6分)

解析 本题为开放性试题,要求学生根据材料,谈谈对中古时期临近结束时,欧洲这种“决定性的优势”的认识。依据材料中“约在1500年”等信息并结合所学从政治、经济、文化等方面说明对这种“决定性的优势”的认识,言之有理即可。

同课章节目录

- 第一单元 古代文明的产生与发展

- 第1课 文明的产生与早期发展

- 第2课 古代世界的帝国与文明的交流

- 第二单元 中古时期的世界

- 第3课 中古时期的欧洲

- 第4课 中古时期的亚洲

- 第5课 古代非洲与美洲

- 第三单元 走向整体的世界

- 第6课 全球航路的开辟

- 第7课 全球联系的初步建立与世界格局的演变

- 第四单元 资本主义制度的确立

- 第8课 欧洲的思想解放运动

- 第9课 资产阶级革命与资本主义制度的确立

- 第五单元 工业革命与马克思主义的诞生

- 第10课 影响世界的工业革命

- 第11课 马克思主义的诞生与传播

- 第六单元 世界殖民体系与亚非拉民族独立运动

- 第12课 资本主义世界殖民体系的形成

- 第13课 亚非拉民族独立运动

- 第七单元 世界大战、十月革命与国际秩序的演变

- 第14课 第一次世界大战与战后国际秩序

- 第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

- 第16课 亚非拉民族民主运动的高涨

- 第17课 第二次世界大战与战后国际秩序的形成

- 第八单元 20 世纪下半叶世界的新变化

- 第18课 冷战与国际格局的演变

- 第19课 资本主义国家的新变化

- 第20课 社会主义国家的发展与变化

- 第21课 世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展

- 第九单元 当代世界发展的特点与主要趋势

- 第22课 世界多极化与经济全球化

- 第23课 和平发展合作共赢的时代潮流

- 活动课——放眼世界,推动构建人类命运共同体