浙江省温州市龙湾区实验中学2020-2021学年九年级下学期开学考语文试卷(Word版含答案)

文档属性

| 名称 | 浙江省温州市龙湾区实验中学2020-2021学年九年级下学期开学考语文试卷(Word版含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 72.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-02-15 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

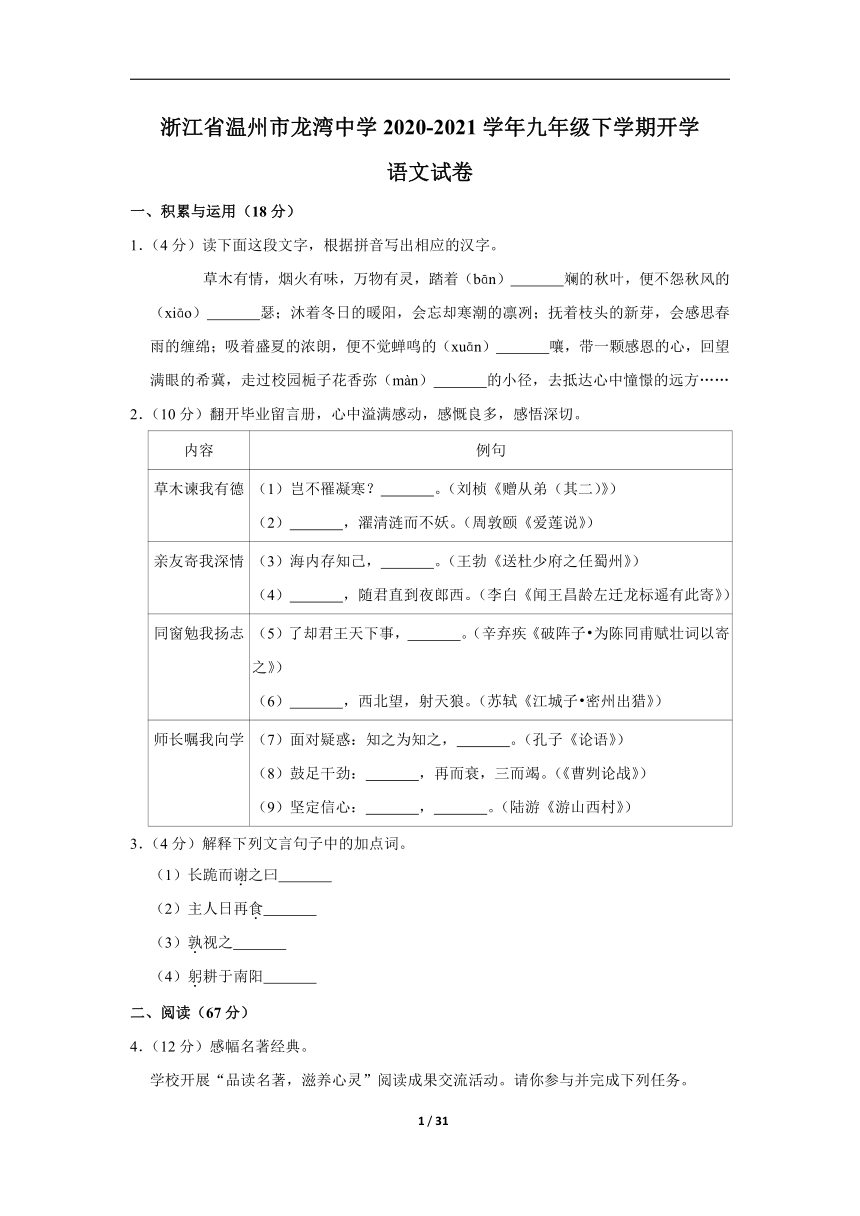

浙江省温州市龙湾中学2020-2021学年九年级下学期开学

语文试卷

一、积累与运用(18分)

1.(4分)读下面这段文字,根据拼音写出相应的汉字。

草木有情,烟火有味,万物有灵,踏着(bān) 斓的秋叶,便不怨秋风的(xiāo) 瑟;沐着冬日的暖阳,会忘却寒潮的凛冽;抚着枝头的新芽,会感思春雨的缠绵;吸着盛夏的浓朗,便不觉蝉鸣的(xuān) 嚷,带一颗感恩的心,回望满眼的希冀,走过校园栀子花香弥(màn) 的小径,去抵达心中憧憬的远方……

2.(10分)翻开毕业留言册,心中溢满感动,感慨良多,感悟深切。

内容 例句

草木谏我有德 (1)岂不罹凝寒? 。(刘桢《赠从弟(其二)》) (2) ,濯清涟而不妖。(周敦颐《爱莲说》)

亲友寄我深情 (3)海内存知己, 。(王勃《送杜少府之任蜀州》) (4) ,随君直到夜郎西。(李白《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》)

同窗勉我扬志 (5)了却君王天下事, 。(辛弃疾《破阵子 为陈同甫赋壮词以寄之》) (6) ,西北望,射天狼。(苏轼《江城子 密州出猎》)

师长嘱我向学 (7)面对疑惑:知之为知之, 。(孔子《论语》) (8)鼓足干劲: ,再而衰,三而竭。(《曹刿论战》) (9)坚定信心: , 。(陆游《游山西村》)

3.(4分)解释下列文言句子中的加点词。

(1)长跪而谢之曰

(2)主人日再食

(3)孰视之

(4)躬耕于南阳

二、阅读(67分)

4.(12分)感幅名著经典。

学校开展“品读名著,滋养心灵”阅读成果交流活动。请你参与并完成下列任务。

任务要求 阅读成果

任务一: 知经典情节 丰文学常识 我国古典长篇小说常用“三”字来叙述故事,使情节曲折生动。如《水浒传》中有“宋江三败高太尉”“① ”等故事,《三国演义》中有“刘备三顾茅庐”“② ”等故事。

任务二: 会阅读方法 增阅读实效 周进看着号板又是一头撞将去。……只管伏着号板哭个不住。一号哭过,又哭到二号三号,满地打滚,哭了又哭,哭的众人心里都凄惨起来。金有余见不是事,同行主人一左一右架着他的膀子。他那里肯起来,哭了一阵,又是一阵,直哭到口里吐出鲜血来。(节选自《儒林外史》第三回) ③阅读《儒林外史》,要学会赏析其讽刺艺术。请以上面选段为例,简要分析这部作品的讽刺笔法。

任务三: 悟名著内涵 强阅读素养 ④有人说,《简 爱》是一本纯粹讲述爱情的小说,你同意吗?请简述观点和理由。

任务四: 探名著元素 究写作手法 ⑤《三国演义》中有很多与“酒”有关的故事,请写出两个经典片段: 、 。 ⑥探究发现小说多处写“酒”有如下作用 。

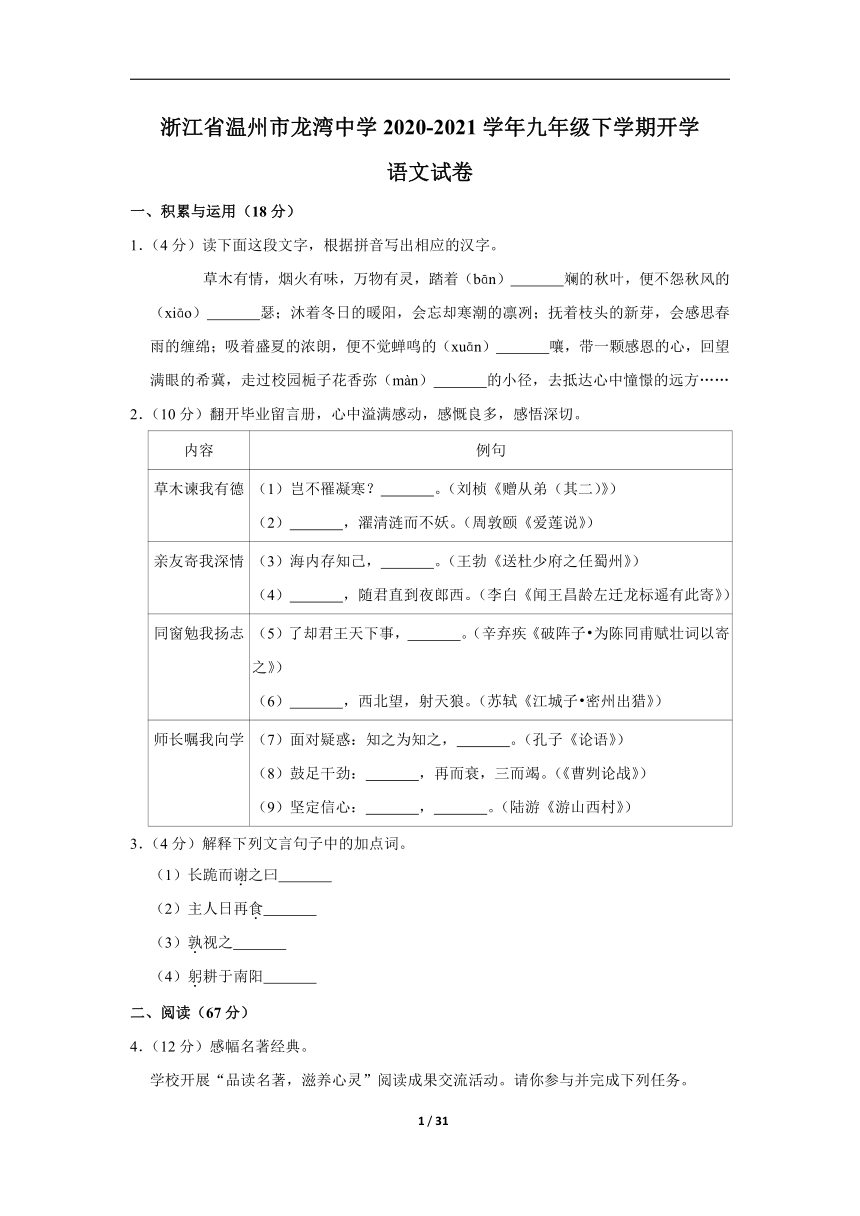

5.(25分)品味植物生命。

那树

王鼎钧

①那树立在那条路边上已经很久很久了……

②有一点佝偻,露出老态。树顶像刚炸开的焰火一样繁密。[夹批:句子运用比喻的修辞手法,把那树的树顶比作刚炸开的焰火,生动形象地写出了那树枝叶的茂盛繁密。表现了树生命的壮美,抒发了作者的敬畏与赞美之情。]霉黑潮湿的皮层上,有隆起的筋和纵裂的纹,像生铁铸就的模样。几丈以外的泥土下,还看出有树根的伏脉。认识那棵树的人都说,有一年,台风连吹两天两夜,附近的树全被吹断,房屋也倒坍了不少,那棵树却连一片树叶都没有掉下来,这真令人难以置信,据说,当这一带还没有建造新公寓之前,陆上台风紧急警报声中,总有人到树干上漩涡形的洞里插一炷香呢。

③那的确是一株坚固的大树,在夏天的太阳下挺着颈子急走的人,会像猎犬一样奔到树下,吸一口浓阴,仰脸看千掌千指托住阳光,看指缝间漏下来的碎汞。有时候,的确连树叶也完全静止。

④于是鸟来了。鸟叫的时候,几丈外幼儿园里的孩子也在唱歌。

⑤于是情侣止步,夜晚,树下有更黑的黑暗;于是那树,那沉默的树,暗中伸展它的根,加大它所能荫庇的土地,一厘米一厘米地向外。

⑥[A]但是,这世界上还有别的东西,别的东西延伸得更快,柏油路一里一里铺过来,高压线一千码一千玛架过来,公寓楼房一排一排挨过来。[夹批:_______]那树被一重又一重死鱼般的灰白色包围。连根须都被压路机碾进灰色之下,但树顶仍在雨后滴翠,有新的建筑物衬托,绿得更深沉。即便被工头和工务局里的科员端详过计算过无数次,但依然绿着。

⑦计程车像饥蝗拥来。“为什么这儿有一棵树呢?”“而且是这么老这么大的树。”人们喃喃,在车轮扬起的滚滚黄尘里,在一片焦躁恼怒的喇叭声里,那一片清阴不再有用处。公共汽车站搬了,水果摊搬了,幼儿园也要搬,只有那树屹立不动,连一片叶也不落下。

⑧啊,啊,树是没有脚的。树是世袭的土著,是春泥的效死者。树离根,根离土,树即毁灭。它们的传统是引颈受戮,即使是神话作家也不曾说森林逃亡。上帝曾说:“你绿在这里,绿着生,绿着死,死复绿。”啊!所以那树,冒死掩覆已失去的土地。在星空下仰望上帝。

⑨这天,一个喝醉了的驾驶者以六十英里的速度,对准树干撞去。于是人死。于是交通专家宣判那树要偿命。[B]于是这一天来了。电锯从树的踝骨咬下去,嚼碎,撒了一圈白森森的骨粉。那树仅仅在倒地时呻吟了一声。[夹批:_______]这次屠杀安排在深夜进行,为了不影响马路上的交通。夜很静,像树的祖先时代。星临万户,天象庄严,可是树没有说什么,上帝也没有。尸体的肢解和搬连夜完成,早晨,行人只见地上有碎叶,叶上的每一平方厘米仍绿着。它果然绿着生、绿着死。

⑩一个清道妇说,昨天早晨,她扫过这条街,树仍在,住在树干里的蚂蚁大搬家,由树根到马路对面,流成一条细细的黑河,她用作证的语气说,她以没见过那么多蚂蚁,那一定是一个蚂蚁国。她甚至说,有几个蚂蚁像苍蝇一般大,她一面说,一面用扫帚划出大移民的路线,汽车的轮胎几次将队伍切成数段,但秩序毫不紊乱。老树是通灵的,它预知被伐,将自己的灾祸先告诉体内的寄生虫,于是弱小而坚韧的民族,决定远征,一如当初它们远征而来,每一个黑斗士离巢后,先在树干上绕行一周,表示了依依不舍,它们来参加树的葬礼。

两星期后,根被挖走了,为了割下这颗生满虬须的大头颅,刽子手做了个陷阱,切断他所有的动脉静脉。时间仍然是在夜间,这一夜无星无月,黑得像一块仙草冰。他们带利斧和美制的十字镐来,带工作灯来,人造的强光把举镐挥斧的影子投射在路面上,在公寓二楼的窗帘上,跳跃奔腾如巨无霸……

现在,日月光华,周道如砥,已无人知道有过这么一棵树,更没人知道几千条断根压在一层石子一层沥青又一层柏油下闷死。

(有删改)

(1)下列对选文理解有误的一项是

A.选文运用拟人手法。赋予“那树”真实的性灵,给人以沉重的悲剧感。

B.第⑥段描写那树在遭受不公待遇时仍“绿得深沉”,表现了“那树”无私奉献,忍辱负重,胸怀豁达的品质。

C.选文描述那树一直默默奉献,最后毫无怨言地引颈受戮的过程,歌颂了它的献身精神,体现了一切都要为了发展的主旨。

D.第⑨段中“夜很静,像树的祖先时代,星临万户,天象庄严”一语渲染了树被伐倒之时庄严、悲壮的气氛。

(2)夹批是批注的一种形式,它可以及时记录我们阅读时的思考和感悟。请参照选文中的“夹批”示例,从A、B中选择一处从修辞、用词或句式角度做赏析式夹批。

(3)编者删改文本时,对第⑩段“蚂蚁搬家”的情节删留犹豫不决,请你帮忙抉择并说明理由。

(4)有人说王鼎钧的散文是柔软的,又是有重量的,请从备选材料中选择合适的两项结合加点字分析。

备选材料:

A.作家的悲悯情怀

B.对物质文明与自然环境的反思

C.对人性的深度挖掘

(5)阅读下列背景资料和网友评说,写一段微评论,就古树的“砍”与“移”发表你的看法。

要求:①观点明确,逻辑严密,条理清晰;②正确书写汉字,准确运用标点,规范运用语言;③字数至少150字。

[背景资料]2019.5.25温州望江东路水门头125岁大榕树因古树保护性移植工程的需要正式开始“搬家”,该移植工程造价约177万元。

[网友评说]

甲:我不明白这些树存在的价值,开车行驶在那个路段路变窄了不说,关键是边上有所学校,一到放学对学生的安全影响太大。温州榕树多得是,砍掉多干脆,花那价钱,太不值!还不如多造一座公交站台。

乙:绝对有必要,整个浙江省榕树也只有温州有分布。还别说,那么大的一棵,树径都有1米,不过就是觉得青了点,能提升一下移植技术,降低点成本吗?

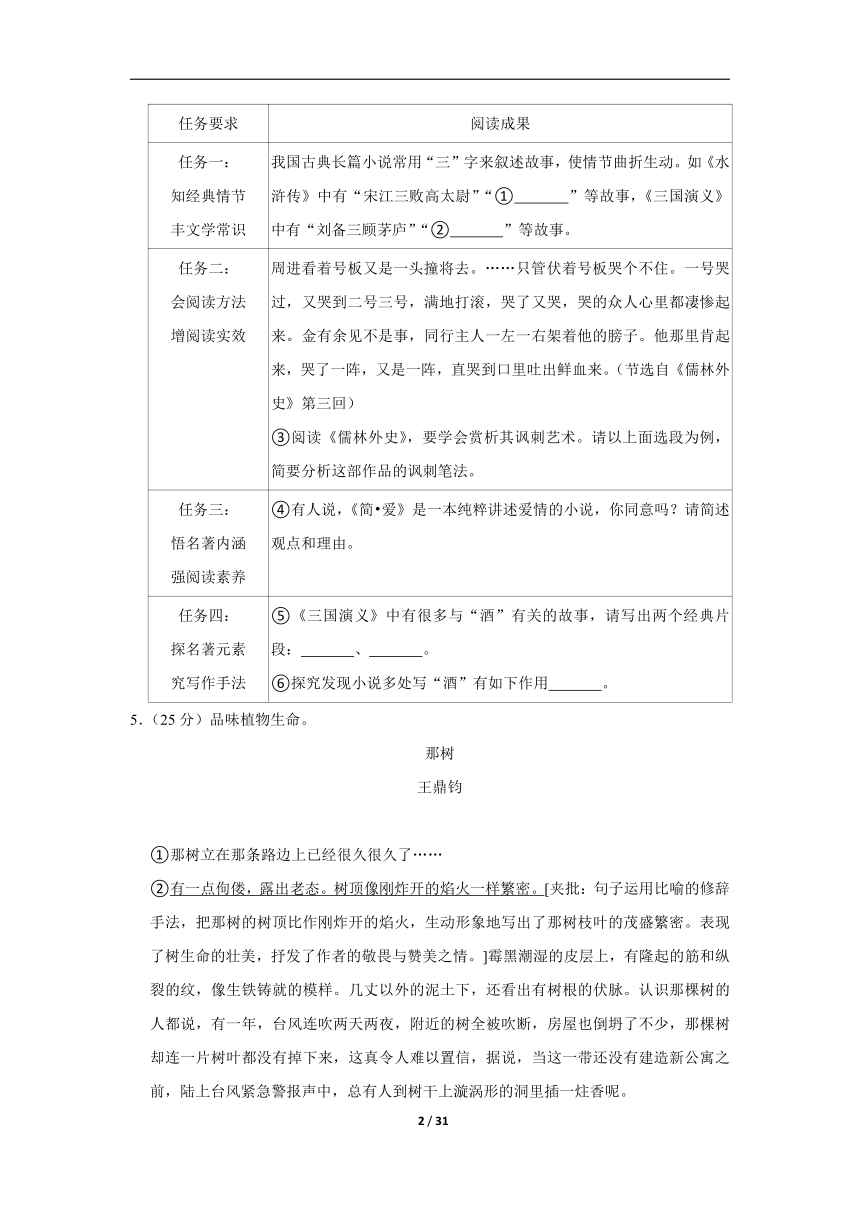

6.(17分)探究诗文主题。

A

卜算子 咏梅

毛泽东

风雨送春归,飞雪迎春到。

已是悬崖百丈冰,犹有花枝俏。

俏也不争春,只把春来报。

待到山花烂漫时,她在丛中笑。

B

红梅①

苏轼

怕愁贪睡独开迟,自恐冰容不入时。

故作小红桃杏色,尚余孤瘦雪霜姿。

寒心未肯随春态,酒晕无端上玉肌。

诗老不知梅格在,更看绿叶与青枝。

【注】①此诗是作者贬谪黄州期间所作。诗老,即指苏轼的前辈诗人石延年。所写咏梅诗中有“认桃无绿叶,变杏有青枝”句。

C

病梅馆记

清 龚自珍

江宁之龙蟠,苏州之邓尉,杭州之西溪,皆产梅。或曰:“梅以曲为美,直则无姿;以欹①为美,正则无景;以疏为美,密则无态。”固也。此文人画士,心知其意,未可明诏大号以绳天下之梅也;又不可以使天下之民斫直,删密,锄正,以夭梅病梅为业以求钱也。梅之欹之疏之曲,又非蠢蠢②求钱之民能以其智力为也。有以文人画士孤癖之隐,明告鬻③梅者,斫其正,养其旁条,删其密,夭其稚枝,锄其直,遏其生气,以求重价,而江浙之梅皆病。文人画士之祸之烈至此哉!

予购三百盆,皆病者,无一完者。既泣之三日,乃誓疗之:纵之顺之,毁其盆,悉埋于地,解其棕缚;以五年为期,必复之全之。予本非文人画士,甘受诟厉,辟病梅之馆以贮之。

呜呼!安得使予多暇日,又多闲田,以广贮江宁、杭州、苏州之病梅,穷予生之光阴以疗梅也哉!

【注】①欹(qī):倾斜。②蠢蠢:无知的样子。③鬻(yù):卖。

(1)请参与以下两位同学的诗歌阅读讨论。

甲:我觉得苏轼《红梅》诗中的① 是一个关键词,它体现了诗人的创作意图,这个词也符合毛泽东的咏梅词。

乙:我发现两首诗词有很多地方意思相似,如他们的第四句“犹”与“尚”的意思,都是描绘梅的傲雪凝霜之姿。

甲:读懂一首诗还要联系作者背景和前后文,我认为这两句还有很大的不同:②

(2)解释句中加点字。

①未可明诏大号以绳天下之梅也:

②遏其生气:

③悉埋于地:

④夭其稚枝:

(3)选出下列句中加点的“以”字用法与例句相同的一项

例句:梅以曲为美

A.皆以美于徐公也

B.而安陵以五十里之地存者

C.穷予生之光阴以疗梅也哉

D.以塞忠谏之路也

(4)请用现代文翻译文中划横线的句子。

予本非文人画士,甘受诟厉,辟病梅之馆以贮之。

(5)请结合以上选文分析“梅”的不同形象和作者的思想感情。

7.(13分)现代文人的饮馔之道

《吃相》

梁实秋

①一位外国朋友告诉我,他旅游西南某地的时候,偶于餐馆进食,忽闻壁板砰砰作响,其声清脆,密集如联珠炮,向人打听才知道是邻座食客正在大啖其糖醋排骨。这一道菜是这餐馆的拿手菜,顾客欣赏这个美味之余,顺嘴把骨头往旁边喷吐,你也吐,我也吐,所以把壁板打得叮叮当当响。不但顾客为之快意,店主人听了也觉得脸上光彩,认为这是大家为他捧场。这位外国朋友问我这是不是国内各地普遍的风俗,我告诉他我走过十几省还不曾遇见过这样的场面,而且当场若无壁板设备,或是顾客嘴部筋肉不够发达,此种盛况即不易发生。可是我心中暗想,天下之大,无奇不有,这样的事恐怕亦不无发生的可能。

②《礼记》有“毋啮骨”之诫,大概包括啃骨头的举动在内。糖醋排骨的肉与骨是比较容易脱离的,大块的骨头上所联带着的肉若是用牙齿咬断下来,那龇牙咧嘴的样子便觉不大雅观。所以“割不正不食”“席不正不食”都是对于在桌面上进膳的人而言,啮骨应该是桌底下另外一种动物所做的事。 不要以为我们一部分人把排骨吐得劈拍响便断定我们的吃相不佳。各地有各地的风俗习惯。世界上至今还有不少地方是用手抓食的。听说他们是用右手取食,左手则专供做另一种肮脏的事,不可混用,可见也还注重清洁。我不知道象咖喱鸡饭一类粘糊糊儿的东西如何用手指往嘴里送。用手取食,原是古已有之的老法。罗马皇帝尼禄大宴群臣,他从一只硕大无比的烤鹅身上扯下一条大腿,手举着鼓槌,歪着脖子啃而食之,那副贪婪无厌的饕餮相我们可于想象中得之。罗马的光荣不过尔尔,等而下之不必论了。欧洲中古时代,餐桌上的刀叉是奢侈品,从十一世纪到十五世纪不曾被普遍使用,有些人自备刀叉随身携带,这种作风一直延至十八世纪还偶尔可见,据说在酷嗜通心粉的国度里,市尘道旁随处都有贩卖通心粉(与不通心粉)的摊子,食客都是伸出右手象是五股钢叉一般把粉条一卷就送到口里,干净利落。

③不要耻笑西方风俗鄙陋,我们泱泱大国自古以来也是双手万能。礼记:“共饭不泽手。”吕氏注曰:“不泽手者,古之饭者以手,与人共饭,摩手而有汗泽,人将恶之而难言。”饭前把手洗洗揩揩也就是了。把一块生猪肘子放在铁楯上拔剑而啖之,那是鸿门宴上的精彩节目,可是那个吃相也就很可观了。我们不愿意在餐桌上挥刀舞叉,我们的吃饭工具主要的是筷子,筷子即箸,古称饭頍。细细的两根竹筷,搦在手上,运动自如,能戳、能夹、能撮、能扒、神乎其技。不过我们至今也还有用手进食的地方、象从兰州到新疆,“抓饭”“抓肉”都是很驰名的。我们即使运用筷子,也不能不有相当的约束,若是频频夹取如金鸡乱点头,或挑肥拣瘦的在盘碗里翻翻弄弄如拨草寻蛇,就不雅观。

④餐桌礼仪,中西都有一套。外国的餐前祈祷,兰姆的描写可谓淋漓尽致。家长在那里低头闭眼口中念念有词,孩子们很少不在那里做鬼脸的。我们幸而极少宗教观念,小时候不敢在碗里留下饭粒,是怕长大了娶麻子媳妇,不敢把饭粒落在地上,是怕天打雷劈。喝汤而不准吮吸出声是外国规矩,我想这规矩不算太苛,因为外国的汤盆很浅,好象都是狐狸请鹭鸶吃饭时所使用的器皿,一盆汤端到桌上不可能是烫嘴热的,慢一点灌进嘴里去就可以不至于出声。若是喝一口我们的所谓“天下第一菜”口蘑锅巴汤而不出一点声音,岂不强人所难?从前我在北方家居,邻户是一个治安机关,隔着一堵墙,墙那边经常有几十口子在院子里进膳,我可以清晰的听到“呼噜,呼噜,呼﹣﹣噜”的声响,然后是“咔嚓!”一声。他们是在吃炸酱面,于猛吸面条之后咬一口生蒜瓣。

⑤餐桌的礼仪要重视,不要太重视。外国人吃饭不但要席正,而且挺直腰板,把食物送到嘴边。我们“食不厌精,脍不厌细”,要维持那种姿势便不容易。我见过一位女士,她的嘴并不比一般人小多少,但是她喝汤的时候真能把上下唇撮成一颗樱桃那样大,然后以匙尖触到口边徐徐吮饮之。这和把整个调羹送到嘴里面去的人比较起来,又近于矫枉过正了。人生贵适意,在环境许可的时候是不妨稍为放肆一点。吃饭而能充分享受,没有什么太多礼法的约束,细嚼烂咽,或风卷残云,均无不可,吃的时候怡然自得,吃完之后抹抹嘴鼓腹而游,像这样的乐事并不常见。我看见过两次真正痛快淋漓的吃,印象至今犹新。一次在北京的“灶温”,那是一爿道地的北京小吃馆。棉帘启处,进来了一位赶车的,即是赶轿车的车夫,辫子盘在额上,衣襟掀起塞在褡布底下,大摇大摆,手里托着菜叶裹着的生猪肉一块,提着一根马兰系着的一撮韭黄,把食物往框台上一拍:“掌柜的,烙一斤饼!再来一碗炖肉!”等一下,肉 丝炒韭黄端上来了,两张家常饼一碗炖肉也端上来了。他把菜肴分为两份,一份倒在一张饼上,把饼一卷,比拳头要粗,两手扶着矗立在盘子上,张开血盆巨口,左一口,右一口,中间一口!不大的功夫,一张饼下肚,又一张也不见了,直吃得他青筋暴露满脸大汗,挺起腰身连打两个大饱膈。又一次,我在 青岛寓所的后山坡上看见一群石匠在凿山造房,晌午歇工,有人送饭,打开笼屉热气腾腾,里面是半尺来长的酦面蒸饺,工人蜂拥而上,每人拍拍手掌便抓起饺子来咬,饺子里面露出绿韭菜馅。又有人挑来一桶开水,上面漂着一个瓢,一个个红光满面围着桶舀水吃。这时候又有挑着大葱的小贩赶来兜售那象甘蔗一般粗细的大葱,登时又人手一截,像是饭后进水果一般。上面这两个景象,我久久不能忘,他们都是自食其力的人,心里坦荡荡的,饿来吃饭,取其充腹,管什么吃相!

(1)本文从一个外国朋友关于“吃相”的疑惑入笔,想到了《礼记》“毋啮骨”之诫,引出了“无奇不有”的

种种吃相:有罗马皇帝尼禄的“饕餮相”,有意大利人吃通心粉的“风卷残云相”; ① ; 有外国家长就餐前的“虔诚相”、孩子的“调皮相”;② ;③ ;有女士的“淑女相”……凡是他耳闻目睹的“吃相”都揽入笔底,取材广泛,贴近生活旁征博引,然后妙笔点睛,化龙飞舞。

(2)探究这些“吃相”,结合梁实秋先生的见解,你发现了什么?

(3)梁实秋先生的散文,语言幽默风趣。他的幽默风趣分为以下几种类型:一是丰富的联想,二是细 腻的描写,三是善用修辞手法。请选择其中的两种幽默类型,结合文本加以分析。

(4)作者出身秀才世家,幼承庭训,饱读诗书;成年后求学清华,再又留美,深受英美文学熏陶:可谓学养深厚,中西兼通。从其纵横捭阖地谈说吃相的内容来看,鲜明可见其文士情怀与仁厚宅心。 结合文本内容,说说梁实秋先生的文士情怀与仁厚宅心。

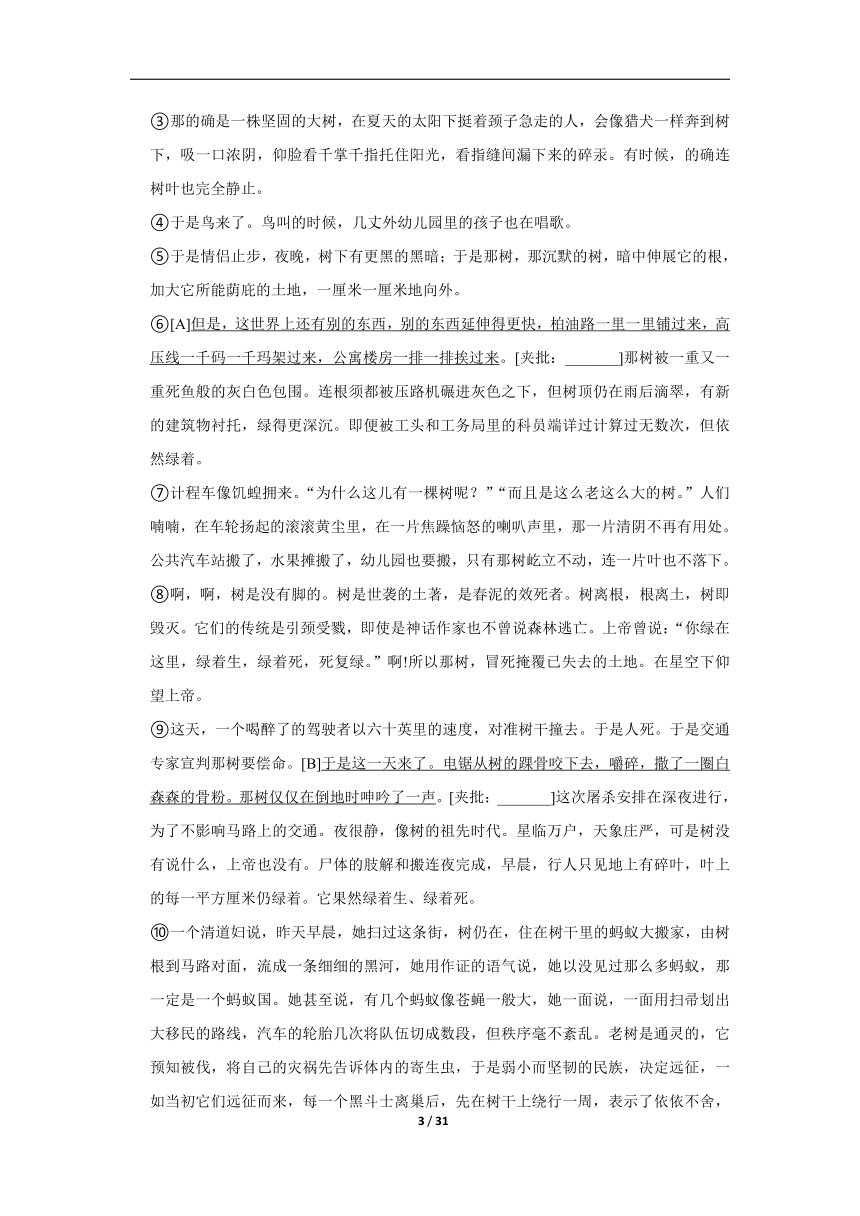

三、探寻写作世界(60分)(任选一个任务,根据要求作文)

8.(60分)梁实秋说:吃相,藏着你的性情,我们每天都少不了吃,各有各的吃法,各有各的理,你对“吃”有什么感受与联想?

以“吃”为话题,写一篇不少于600字的记叙类文章,题目自拟,立意自定。

[写作要求]

①明确写作目的,依据文体进行构思,表达自己的发现。

②不得套写,不得透露个人信息,不少于600字。

9.梁实秋说:吃相,藏着你的性情,我们每天都少不了吃,各有各的吃法,各有各的理,你对“吃”有什么感受与联想?

由“吃”组成的汉语词汇不胜枚举,如:吃苦、吃亏、吃醋、吃透、吃得开、吃小灶、吃独食、吃老本、吃后悔药、靠山吃山等。请从画横线的十个词语中,任选一个拟个半命题作文的题目,然后将其补充完整,写一篇议论文,谈谈自己的认识与思考。

[写作要求]

①明确写作目的,依据文体进行构思,表达自己的发现。

②不得套写,不得透露个人信息,不少于600字。

2020-2021学年浙江省温州市九年级(下)开学语文试卷

参考答案与试题解析

一、积累与运用(18分)

1.(4分)读下面这段文字,根据拼音写出相应的汉字。

草木有情,烟火有味,万物有灵,踏着(bān) 斑 斓的秋叶,便不怨秋风的(xiāo) 萧 瑟;沐着冬日的暖阳,会忘却寒潮的凛冽;抚着枝头的新芽,会感思春雨的缠绵;吸着盛夏的浓朗,便不觉蝉鸣的(xuān) 喧 嚷,带一颗感恩的心,回望满眼的希冀,走过校园栀子花香弥(màn) 漫 的小径,去抵达心中憧憬的远方……

【分析】本题考查根据拼音写汉字的能力。解答此题关键在于平时的积累,并能根据语段的内容来确定填写的字词。

【解答】答案:

斑 萧 喧 漫

【点评】汉字的音与形是密不可分的,大部分汉字字形不同,读音不同,意义不同,但汉字中又存在着很多的多音字、形近字和形声字,不易区分。因此,平时学习中对字音与字形的辨析要到位,努力做到不误读,不误解,不误写。

2.(10分)翻开毕业留言册,心中溢满感动,感慨良多,感悟深切。

内容 例句

草木谏我有德 (1)岂不罹凝寒? 松柏有本性 。(刘桢《赠从弟(其二)》) (2) 予独爱莲之出淤泥而不染 ,濯清涟而不妖。(周敦颐《爱莲说》)

亲友寄我深情 (3)海内存知己, 天涯若比邻 。(王勃《送杜少府之任蜀州》) (4) 我寄愁心与明月 ,随君直到夜郎西。(李白《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》)

同窗勉我扬志 (5)了却君王天下事, 赢得生前身后名 。(辛弃疾《破阵子 为陈同甫赋壮词以寄之》) (6) 会挽雕弓如满月 ,西北望,射天狼。(苏轼《江城子 密州出猎》)

师长嘱我向学 (7)面对疑惑:知之为知之, 不知为不知,是知也 。(孔子《论语》) (8)鼓足干劲: 一鼓作气 ,再而衰,三而竭。(《曹刿论战》) (9)坚定信心: 山重水复疑无路 , 柳暗花明又一村 。(陆游《游山西村》)

【分析】本题考查诗文名句默写。根据提示语句写出相应的句子,要注意不能出现错字。

【解答】(1)松柏有本性

(2)予独爱莲之出淤泥而不染(重点字:淤)

(3)天涯若比邻

(4)我寄愁心与明月

(5)赢得生前身后名(重点字:赢)

(6)会挽雕弓如满月(重点字:雕)

(7)不知为不知,是知也

(8)一鼓作气

(9)山重水复疑无路 柳暗花明又一村

【点评】诗文积累需要学生在平时读课文时,重点要加强背诵和记忆,并注意重点字词在具体语境中的读音与书写。

3.(4分)解释下列文言句子中的加点词。

(1)长跪而谢之曰 道歉

(2)主人日再食 饭

(3)孰视之 仔细

(4)躬耕于南阳 亲自

【分析】本题考查学生对文言实词的理解能力。

【解答】(1)句意:直身而跪,向唐雎道歉。谢:道歉。

(2)句意:店主人每天供给两顿饭。食:饭。

(3)句意:仔细地端详他。孰:仔细。

(4)句意:在南阳务农亲自耕种。躬:亲自。

答案:

(1)道歉

(2)饭

(3)仔细

(4)亲自

【点评】解答此类题目,要在理解句意的基础上解释词语,尤其注意通假字、古今异义、词类活用等特殊情况。

二、阅读(67分)

4.(12分)感幅名著经典。

学校开展“品读名著,滋养心灵”阅读成果交流活动。请你参与并完成下列任务。

任务要求 阅读成果

任务一: 知经典情节 丰文学常识 我国古典长篇小说常用“三”字来叙述故事,使情节曲折生动。如《水浒传》中有“宋江三败高太尉”“① 宋公明三打祝家庄 ”等故事,《三国演义》中有“刘备三顾茅庐”“② 诸葛亮智取三城 ”等故事。

任务二: 会阅读方法 增阅读实效 周进看着号板又是一头撞将去。……只管伏着号板哭个不住。一号哭过,又哭到二号三号,满地打滚,哭了又哭,哭的众人心里都凄惨起来。金有余见不是事,同行主人一左一右架着他的膀子。他那里肯起来,哭了一阵,又是一阵,直哭到口里吐出鲜血来。(节选自《儒林外史》第三回) ③阅读《儒林外史》,要学会赏析其讽刺艺术。请以上面选段为例,简要分析这部作品的讽刺笔法。

任务三: 悟名著内涵 强阅读素养 ④有人说,《简 爱》是一本纯粹讲述爱情的小说,你同意吗?请简述观点和理由。

任务四: 探名著元素 究写作手法 ⑤《三国演义》中有很多与“酒”有关的故事,请写出两个经典片段: 煮酒论英雄 、 温酒斩华雄 。 ⑥探究发现小说多处写“酒”有如下作用 推动故事情节发展,丰富故事内容;烘托人物形象,凸显人物性格 。

【分析】任务一:本题考查故事情节的识记。根据平时的积累,写出故事名称即可,但是要注意格式,“宋江三败高太尉”“刘备三顾茅庐”都是“人物+事件”的格式,因此填空时也要符合此格式。

任务二:本题考查名著写作手法的分析。周进六十多岁,依然是个童生,当他恳求别人带他参观贡院时,大半生追求功名富贵却求之不得的辛酸悲苦,以及所忍受的侮辱欺凌一下子倾斜出来,一头撞在号板上,直僵僵不省人事。他苏醒后,满地打滚,放声大哭,直到哭出血来。作者以冷峻的笔触写出其凄惨疯癫的状态,深入细致地表现了封建科举制度对读书人的毒害之深,把周进一心求取功名的丑态客观地呈现在读者面前,起到了极强的讽刺效果。

任务三:本题考查名著主题的理解。解题时,需要先表明观点,再结合文章内容阐述理由。《简 爱》写了主人公小时候寄居在舅妈家里,被舅妈鄙视,到了寄宿学校,受到不公平的待遇,这一切让她变得坚强不屈。作品中简 爱和罗切斯特的爱情故事,更是丰富了人物的形象。遇到问题,简 爱喜欢与罗切斯特争辩,发现罗切斯特有妻子之后,她离开了罗切斯特。这一部分体现了简 爱是一个追求平等与自由、有很强的自尊心的人。因此《简 爱》并不是一本纯粹讲述爱情的小说。

任务四:本题考查名著情节识记和细节的作用。⑤根据平时的积累写出和“酒”有关的片段即可。⑥解答本题,需要结合具体的故事情节分析。“温酒斩华雄”中关羽提着华雄的头胜利归来,在战前斟下的一杯热酒还有余温,这就是把时间的迅速流逝具体化了,形象化了。也把关羽斩华雄易如反掌的超人本领和他行动的敏捷、威猛,表现得更为光彩夺目。这一杯酒,在刻画人物上起着不可忽视的作用。刘备因为曹操的“二虎竞食”之计,被迫攻打袁术,只好留张飞守徐州。而张飞却因为喝酒之事打了吕布的岳丈曹豹,结果被曹豹与吕布里外勾结,趁张飞酒醉夺了徐州。“酒”在这里就起到了推动情节发展的关键作用。

【解答】答案:

①示例:宋公明三打祝家庄

②示例:诸葛亮智取三城

③抓住周进到贡院游玩时嚎啕大哭的传神细节,白描直书其事,从而达到讽刺周进一心追求功名的丑态的效果,展现了功名利禄对读书人的毒害。

④示例:不同意。小说主要强调了一个普通人也要自尊、自立、自强的主题,虽然作品的主要情节是爱情故事,但是目的是通过恋爱过程表现人物性格。简 爱不漂亮,但是她的灵魂足够美丽,遇到欺凌她不软弱,遇到不公她不屈服,她喜欢与罗切斯特进行思想方面的争辩,发现罗切斯特有妻子后,她毅然决然地离开他,开始自己的新生活。爱情对于简 爱而言,固然非常重要,但是绝对没有占据她生命最为重要的位置。于她而言,尊严至上,平等至上,自由至上。

⑤示例:煮酒论英雄 温酒斩华雄

⑥推动故事情节发展,丰富故事内容;烘托人物形象,凸显人物性格

【点评】阅读名著要注意积累的广泛性,既要注意名著表面的知识,如作者、背景、特色、涉及人物及故事,还要注意细节、写作手法和作品主旨等,并且及时做笔记,做到积少成多,常读常新,逐步深化印象。做题时才能信手拈来,得心应手。

5.(25分)品味植物生命。

那树

王鼎钧

①那树立在那条路边上已经很久很久了……

②有一点佝偻,露出老态。树顶像刚炸开的焰火一样繁密。[夹批:句子运用比喻的修辞手法,把那树的树顶比作刚炸开的焰火,生动形象地写出了那树枝叶的茂盛繁密。表现了树生命的壮美,抒发了作者的敬畏与赞美之情。]霉黑潮湿的皮层上,有隆起的筋和纵裂的纹,像生铁铸就的模样。几丈以外的泥土下,还看出有树根的伏脉。认识那棵树的人都说,有一年,台风连吹两天两夜,附近的树全被吹断,房屋也倒坍了不少,那棵树却连一片树叶都没有掉下来,这真令人难以置信,据说,当这一带还没有建造新公寓之前,陆上台风紧急警报声中,总有人到树干上漩涡形的洞里插一炷香呢。

③那的确是一株坚固的大树,在夏天的太阳下挺着颈子急走的人,会像猎犬一样奔到树下,吸一口浓阴,仰脸看千掌千指托住阳光,看指缝间漏下来的碎汞。有时候,的确连树叶也完全静止。

④于是鸟来了。鸟叫的时候,几丈外幼儿园里的孩子也在唱歌。

⑤于是情侣止步,夜晚,树下有更黑的黑暗;于是那树,那沉默的树,暗中伸展它的根,加大它所能荫庇的土地,一厘米一厘米地向外。

⑥[A]但是,这世界上还有别的东西,别的东西延伸得更快,柏油路一里一里铺过来,高压线一千码一千玛架过来,公寓楼房一排一排挨过来。[夹批:_______]那树被一重又一重死鱼般的灰白色包围。连根须都被压路机碾进灰色之下,但树顶仍在雨后滴翠,有新的建筑物衬托,绿得更深沉。即便被工头和工务局里的科员端详过计算过无数次,但依然绿着。

⑦计程车像饥蝗拥来。“为什么这儿有一棵树呢?”“而且是这么老这么大的树。”人们喃喃,在车轮扬起的滚滚黄尘里,在一片焦躁恼怒的喇叭声里,那一片清阴不再有用处。公共汽车站搬了,水果摊搬了,幼儿园也要搬,只有那树屹立不动,连一片叶也不落下。

⑧啊,啊,树是没有脚的。树是世袭的土著,是春泥的效死者。树离根,根离土,树即毁灭。它们的传统是引颈受戮,即使是神话作家也不曾说森林逃亡。上帝曾说:“你绿在这里,绿着生,绿着死,死复绿。”啊!所以那树,冒死掩覆已失去的土地。在星空下仰望上帝。

⑨这天,一个喝醉了的驾驶者以六十英里的速度,对准树干撞去。于是人死。于是交通专家宣判那树要偿命。[B]于是这一天来了。电锯从树的踝骨咬下去,嚼碎,撒了一圈白森森的骨粉。那树仅仅在倒地时呻吟了一声。[夹批:_______]这次屠杀安排在深夜进行,为了不影响马路上的交通。夜很静,像树的祖先时代。星临万户,天象庄严,可是树没有说什么,上帝也没有。尸体的肢解和搬连夜完成,早晨,行人只见地上有碎叶,叶上的每一平方厘米仍绿着。它果然绿着生、绿着死。

⑩一个清道妇说,昨天早晨,她扫过这条街,树仍在,住在树干里的蚂蚁大搬家,由树根到马路对面,流成一条细细的黑河,她用作证的语气说,她以没见过那么多蚂蚁,那一定是一个蚂蚁国。她甚至说,有几个蚂蚁像苍蝇一般大,她一面说,一面用扫帚划出大移民的路线,汽车的轮胎几次将队伍切成数段,但秩序毫不紊乱。老树是通灵的,它预知被伐,将自己的灾祸先告诉体内的寄生虫,于是弱小而坚韧的民族,决定远征,一如当初它们远征而来,每一个黑斗士离巢后,先在树干上绕行一周,表示了依依不舍,它们来参加树的葬礼。

两星期后,根被挖走了,为了割下这颗生满虬须的大头颅,刽子手做了个陷阱,切断他所有的动脉静脉。时间仍然是在夜间,这一夜无星无月,黑得像一块仙草冰。他们带利斧和美制的十字镐来,带工作灯来,人造的强光把举镐挥斧的影子投射在路面上,在公寓二楼的窗帘上,跳跃奔腾如巨无霸……

现在,日月光华,周道如砥,已无人知道有过这么一棵树,更没人知道几千条断根压在一层石子一层沥青又一层柏油下闷死。

(有删改)

(1)下列对选文理解有误的一项是 C

A.选文运用拟人手法。赋予“那树”真实的性灵,给人以沉重的悲剧感。

B.第⑥段描写那树在遭受不公待遇时仍“绿得深沉”,表现了“那树”无私奉献,忍辱负重,胸怀豁达的品质。

C.选文描述那树一直默默奉献,最后毫无怨言地引颈受戮的过程,歌颂了它的献身精神,体现了一切都要为了发展的主旨。

D.第⑨段中“夜很静,像树的祖先时代,星临万户,天象庄严”一语渲染了树被伐倒之时庄严、悲壮的气氛。

(2)夹批是批注的一种形式,它可以及时记录我们阅读时的思考和感悟。请参照选文中的“夹批”示例,从A、B中选择一处从修辞、用词或句式角度做赏析式夹批。

(3)编者删改文本时,对第⑩段“蚂蚁搬家”的情节删留犹豫不决,请你帮忙抉择并说明理由。

(4)有人说王鼎钧的散文是柔软的,又是有重量的,请从备选材料中选择合适的两项结合加点字分析。

备选材料:

A.作家的悲悯情怀

B.对物质文明与自然环境的反思

C.对人性的深度挖掘

(5)阅读下列背景资料和网友评说,写一段微评论,就古树的“砍”与“移”发表你的看法。

要求:①观点明确,逻辑严密,条理清晰;②正确书写汉字,准确运用标点,规范运用语言;③字数至少150字。

[背景资料]2019.5.25温州望江东路水门头125岁大榕树因古树保护性移植工程的需要正式开始“搬家”,该移植工程造价约177万元。

[网友评说]

甲:我不明白这些树存在的价值,开车行驶在那个路段路变窄了不说,关键是边上有所学校,一到放学对学生的安全影响太大。温州榕树多得是,砍掉多干脆,花那价钱,太不值!还不如多造一座公交站台。

乙:绝对有必要,整个浙江省榕树也只有温州有分布。还别说,那么大的一棵,树径都有1米,不过就是觉得青了点,能提升一下移植技术,降低点成本吗?

【分析】这篇文章讲述了“那棵树”经历了历史沧桑,描述那树一直默默奉献,最后毫无怨言地引颈受戮的过程,歌颂了它的献身精神,批判了人为了发展,不顾一切的无情与冷酷,让我们深深地体会到作者对“那树”充满了敬意和赞美之情。

【解答】(1)本题考查对选文的理解。

ABD.正确;

C.选文通过描述树的献身精神,批判了人为了发展,不顾一切的无情与冷酷,不是表现“一切都要为了发展的主旨”。

故选:C。

(2)本题考查语句赏析。注意要求从修辞、用词或句式角度做赏析。A.“柏油路一里一里铺过来,高压线一千码一千码架过来,公寓楼房一排一排挨过来”运用了排比的修辞手法,“铺”“架”“满”等动词,突出有力地写出了人类的活动速度之快,在不断地破坏着自然环境,暗示了那树最终的悲惨命运。B.“咬下去”“嚼碎”“撒了一圈白森森的骨粉”“呻吟”分别写电锯锯树的动作与树的反映,赋予电锯与树以人的动作,是运用拟人的手法,生动形象地写出了人的愚昧和冷酷,大树遭砍伐的悲惨遭遇。

(3)本题考查文章内容分析。首先明确态度,然后结合文本分析原因。第⑩段“蚂蚁搬家”写“弱小而坚韧的民族,决定远征,一如当初它们远征而来。每一个黑斗士离巢后,先在树干上绕行一周,表示了依依不舍,它们来参加树的葬礼”,表现它们对树的依依不舍的深情,与人对树的“尸体的肢解和搬运连夜完成”“刽子手做了个陷阱,切断他所有的动脉静脉”中表现出的无情冷酷形成鲜明的对比,表达了作者对人类行为的批判与反思。因此应该留下来。

(4)本题考查对作者思想感情分析。“柔软”的意思是软和,不坚硬。“有重量”指的是作品有深度,能给人以强烈的感情共鸣。示例:从文章第⑨段的“这次屠杀安排在深夜进行,为了不影响马路上的交通”和第 段的“刽子手做了个陷阱”中,可以看出,作者把人们砍树的行为称为“刽子手”“屠杀”,表达了他对人的冷酷行径的批判,体现出了他对人性的深度挖掘,体现出散文的“有重量”;第⑨段的树“它果然绿着生、绿着死”,表达了作者对树的勇于牺牲的赞美,充满了悲天悯人的情怀,表现出作者“柔软”的人性关怀特点。

(5)本题考查阅读迁移能力。就古树的“砍”与“移”发表你的看法,言之成理即可。示例:我认为古榕树该移不该砍。保护环境不是一句口头上的承诺,而应该贵在行动。树是大自然的重要组成部分,尤其是作为珍贵的古树,它们活到这个岁数,很不容易。和上了年纪的百岁老人一样,就应该受到全社会的尊敬与保护。树木的存在,净化着我们呼吸的空气,增加着我们生活的环境的美感,我们能因为它存在而产生的一时的不方便就否定它的价值吗?正如一个家庭中的老人,你能因为他行动不便阻碍了你的快速出门,就把他扔出去吗?你应该做的是寻找更好的相处方式和解决办法,既对自己方便,又能让老人颐养天年。

答案:

(1)C

(2)A.运用了排比的修辞手法,有力地写出了人类的建设活动,虽然速度很快,但也在不断地破坏着自然环境,暗示了那树最终的命运。

B.运用拟人的手法,生动形象地描述了大树的惨遭砍伐,表现了人的愚昧和冷酷。

(3)示例:留。理由:作者写人不知感恩,砍倒了大树;渺小的蚂蚁却因为曾受到过大树的恩惠而来给大树送行。人与蚂蚁形成了鲜明的对比,用蚂蚁的感恩来反衬人类的无情与忘恩负义。

(4)作者把人们砍树的行为称为“刽子手”“屠杀”,体现出了他对人性的深度挖掘,表现出散文的“有重量”;把人类的建设成果称之为“死鱼般的灰白色”,写树顶“仍在雨后滴翠,有新的建筑物衬托,绿得更深沉”,对比鲜明,表现作者对物质文明建设与自然环境保护的思考,令人反省,表现出作者“柔软”的人文关怀。

(5)示例:我认为古榕树该移不该砍。树是自然的一员,整个浙江省榕树也只有温州有分布,百年古树更是难得,它见证了温州城市的变迁,与千千万万树木美化净化着这座城市的环境,已经成了一座城市的标志。砍一棵树容易,种活一棵树艰难,对待一棵树的态度也可以看出人们的环保意识。我们不能因为古树的存在不适应如今人们的生活而擅加砍伐,当然能提升移栽技术,降低成本会更好。

【点评】“规范作答”不能忘记的三个原则:

(1)答案在文中(直接来源于文中或或从文中提炼);

(2)选择并重组文中关键词句(注意原文表述角度与设问角度是否一致);

(3)分点分条作答。

6.(17分)探究诗文主题。

A

卜算子 咏梅

毛泽东

风雨送春归,飞雪迎春到。

已是悬崖百丈冰,犹有花枝俏。

俏也不争春,只把春来报。

待到山花烂漫时,她在丛中笑。

B

红梅①

苏轼

怕愁贪睡独开迟,自恐冰容不入时。

故作小红桃杏色,尚余孤瘦雪霜姿。

寒心未肯随春态,酒晕无端上玉肌。

诗老不知梅格在,更看绿叶与青枝。

【注】①此诗是作者贬谪黄州期间所作。诗老,即指苏轼的前辈诗人石延年。所写咏梅诗中有“认桃无绿叶,变杏有青枝”句。

C

病梅馆记

清 龚自珍

江宁之龙蟠,苏州之邓尉,杭州之西溪,皆产梅。或曰:“梅以曲为美,直则无姿;以欹①为美,正则无景;以疏为美,密则无态。”固也。此文人画士,心知其意,未可明诏大号以绳天下之梅也;又不可以使天下之民斫直,删密,锄正,以夭梅病梅为业以求钱也。梅之欹之疏之曲,又非蠢蠢②求钱之民能以其智力为也。有以文人画士孤癖之隐,明告鬻③梅者,斫其正,养其旁条,删其密,夭其稚枝,锄其直,遏其生气,以求重价,而江浙之梅皆病。文人画士之祸之烈至此哉!

予购三百盆,皆病者,无一完者。既泣之三日,乃誓疗之:纵之顺之,毁其盆,悉埋于地,解其棕缚;以五年为期,必复之全之。予本非文人画士,甘受诟厉,辟病梅之馆以贮之。

呜呼!安得使予多暇日,又多闲田,以广贮江宁、杭州、苏州之病梅,穷予生之光阴以疗梅也哉!

【注】①欹(qī):倾斜。②蠢蠢:无知的样子。③鬻(yù):卖。

(1)请参与以下两位同学的诗歌阅读讨论。

甲:我觉得苏轼《红梅》诗中的① 梅格 是一个关键词,它体现了诗人的创作意图,这个词也符合毛泽东的咏梅词。

乙:我发现两首诗词有很多地方意思相似,如他们的第四句“犹”与“尚”的意思,都是描绘梅的傲雪凝霜之姿。

甲:读懂一首诗还要联系作者背景和前后文,我认为这两句还有很大的不同:② “犹有花枝俏”表达梅花依然傲雪俏丽绽放,“尚余孤瘦雪霜姿”写出了花朵稀疏俊逸,格调孤傲不群的特性。

(2)解释句中加点字。

①未可明诏大号以绳天下之梅也: 约束

②遏其生气: 阻碍

③悉埋于地: 全部

④夭其稚枝: 稚嫩

(3)选出下列句中加点的“以”字用法与例句相同的一项 B

例句:梅以曲为美

A.皆以美于徐公也

B.而安陵以五十里之地存者

C.穷予生之光阴以疗梅也哉

D.以塞忠谏之路也

(4)请用现代文翻译文中划横线的句子。

予本非文人画士,甘受诟厉,辟病梅之馆以贮之。

(5)请结合以上选文分析“梅”的不同形象和作者的思想感情。

【分析】参考译文:

A.年复一年,风雨送春归去,但漫天大雪又将春天迎了回来。哪怕县崖峭壁上结下百丈冰凌,面对如此盛大寒冷的冬景,梅花仍然一支独秀,傲然挺拔。春天来临了,人间充满了柔和温暖的气息,悬崖上终于山花烂漫,一片绚丽。梅花以自己的赤诚迎来了灿烂的春天。原来一枝独秀,傲然挺拔的梅花,没有丝毫的妒意,却很欣慰安详地隐于烂漫的春色之中。

B.红梅花害怕忧愁而贪恋睡觉,所以才迟迟独自开放;这是因为它担心自己玉洁冰清的美丽面容会不合时宜而受到世人猜忌。所以,只得故意妆扮出浅浅粉红般的桃杏颜色。但是红梅的枝条还是保持了孤独而细瘦的样子,呈现出经受霜雪考验后仍然劲挺的姿态。梅花的内心是适应寒冷的,不愿意随着春天的到来而展示自己的美态,显露出浅红的桃杏色,那不过是酒后泛起的红晕无来由表露在美人的面容上罢了。老诗人不懂得梅花的品格所在,怎么只从外表有无绿叶与青枝来分辨梅花和桃杏呢?

C.江宁的龙蟠里,苏州的邓尉山,杭州的西溪,都出产梅。有人说:“梅凭着弯曲的姿态被认为是美丽的,笔直了就没有风姿;凭着枝干倾斜被认为是美丽的,端正了就没有景致;凭着枝叶稀疏被认为是美丽的,茂密了就没有姿态。”本来就如此。(对于)这,文人画家在心里明白它的意思,却不便公开宣告,大声疾呼,用(这种标准)来约束天下的梅。又不能够来让天下种梅人砍掉笔直的枝干、除去繁密的枝条、锄掉端正的枝条,把枝干摧折、使梅花呈病态作为职业来谋求钱财。梅的枝干的倾斜、枝叶的疏朗、枝干的弯曲,又不是那些忙于赚钱的人能够凭借他们的智慧、力量做得到的。有的人把文人画士这隐藏在心中的特别嗜好明白地告诉卖梅的人,(使他们)砍掉端正的(枝干),培养倾斜的侧枝,除去繁密的(枝干),摧折它的嫩枝,锄掉笔直的(枝干),阻碍它的生机,用这样的方法来谋求大价钱,于是江苏、浙江的梅都成病态了。文人画家造成的祸害严重到这个地步啊!

我买了三百盆梅,都是病梅,没有一盆完好的。我已经为它们流了好几天泪之后,于是发誓要治疗它们:我放开它们,使它们顺其自然生长,毁掉那些盆子,把梅全部种在地里,解开捆绑它们棕绳的束缚;把五年作为期限,一定使它们恢复和使它们完好。我本来不是文人画士,心甘情愿受到辱骂,开设一个病梅馆来贮存它们。

唉!怎么能让我有多一些空闲时间,又有多一些空闲的田地,来广泛贮存南京、杭州、苏州的病态的梅树,竭尽我毕生的时间来治疗病梅呢!

【解答】(1)本题考查对文章内容的理解。“诗老不知梅格在,更看绿叶与青枝”意思是老诗人不懂得梅花的品格所在,怎么只从外表有无绿叶与青枝来分辫梅花和桃杏呢?其中,“梅格”指梅花的品格,是苏轼《红梅》诗中的一个关键词。“犹有花枝俏”描绘了梅的傲雪凝霜之姿,表达梅花依然傲雪俏丽绽放;“尚余孤瘦雪霜姿”描绘了红梅的枝条还是保持了孤独而细瘦的样子,呈现出经受霜雪考验后仍然劲挺的姿态。写出了花朵稀疏俊逸,格调孤傲不群的特性。

(2)本题考查词语的理解。解答此题需结合句子的意思来理解。

①句意为:不便公开宣告,大声疾呼,用(这种标准)来约束天下的梅。绳:约束。

②句意为:阻碍它的生机。遏:阻碍。

③句意为:把梅全部种在地里。悉:全部。

④句意为:摧折它的嫩枝。稚:稚嫩。

(3)本题考查一词多义。“梅以曲为美”的“以”是凭借的意思。

A.不相同,以:认为。

B.相同。

C.不相同,以:来。

D.不相同,以致于。

故选:B。

(4)本题考查句子的翻译。此句中重点词语有:予,我。诟厉,辱骂。以,来。此句译为:我本来不是文人画士,心甘情愿受到辱骂,开设一个病梅馆来贮存它们。

(5)本题考查诗文的比较阅读。《卜算子 咏梅》此词塑造了梅花俊美而坚韧不拔的形象,鼓励人们要有威武不屈的精神和革命到底的乐观主义精神。上阕主要写梅花傲寒开放的美好身姿,描绘梅花的美丽、积极与坚贞;下阕主要写梅花的精神风貌,表现了梅花坚强不屈、不畏寒冷,对春天充满信心和谦虚的风格。《红梅》是作者贬谪黄州期间,因读北宋诗人石延年《红梅》一诗有感而作,本诗是第一首。这首词紧扣红梅既艳如桃杏又冷若冰霜、傲然挺立的独特品格,抒发了自己达观超脱的襟怀和不愿随波逐流的傲骨。《病梅馆记》通过描写病梅端正笔直的枝条被砍掉,横斜的旁枝却得到保养,新生的嫩芽被毁掉,发展的生机被遏制,以梅喻人,形象地揭露和抨击了清朝封建统治者束缚人们思想,压抑,摧残人才的罪行,表达了作者要求改革政治,打破严酷的思想统治,追求个性解放的强烈愿望。

答案:

(1)①梅格 ②“犹有花枝俏”表达梅花依然傲雪俏丽绽放,“尚余孤瘦雪霜姿”写出了花朵稀疏俊逸,格调孤傲不群的特性。

(2)①约束 ②阻碍 ③全部 ④稚嫩

(3)B

(4)我本来不是文人画士,心甘情愿受到辱骂,开设一个病梅馆来贮存它们。

(5)《卜算子 咏梅》塑造了梅花俊美而坚韧不拔的形象,鼓励人们要有威武不屈的精神和革命到底的乐观主义精神。

《红梅》写了红梅既艳如桃杏又冷若冰霜、傲然挺立的独特形象,抒发了自己达观超脱的襟怀和不愿随波逐流的傲骨。

《病梅馆记》中,“病梅”象征着病态的社会和被摧残禁锢的人材,通过描写病梅,作者托梅议政,以梅喻人,形象地揭露和抨击了清朝封建统治者束缚人们思想,压抑,摧残人才的罪行,表达了作者要求改革政治,打破严酷的思想统治,追求个性解放的强烈愿望。

【点评】文言文翻译解答时要先回到语境中,根据语境读懂句子的整体意思,然后思考命题者可能确定的赋分点,首先要找出关键实词、虚词,查看有无特殊句式,运用“留”“删”“调”“换”“补”的方法,直译为主,意译为辅。并按现代汉语的规范,将翻译过来的内容进行适当调整,达到词达句顺。

7.(13分)现代文人的饮馔之道

《吃相》

梁实秋

①一位外国朋友告诉我,他旅游西南某地的时候,偶于餐馆进食,忽闻壁板砰砰作响,其声清脆,密集如联珠炮,向人打听才知道是邻座食客正在大啖其糖醋排骨。这一道菜是这餐馆的拿手菜,顾客欣赏这个美味之余,顺嘴把骨头往旁边喷吐,你也吐,我也吐,所以把壁板打得叮叮当当响。不但顾客为之快意,店主人听了也觉得脸上光彩,认为这是大家为他捧场。这位外国朋友问我这是不是国内各地普遍的风俗,我告诉他我走过十几省还不曾遇见过这样的场面,而且当场若无壁板设备,或是顾客嘴部筋肉不够发达,此种盛况即不易发生。可是我心中暗想,天下之大,无奇不有,这样的事恐怕亦不无发生的可能。

②《礼记》有“毋啮骨”之诫,大概包括啃骨头的举动在内。糖醋排骨的肉与骨是比较容易脱离的,大块的骨头上所联带着的肉若是用牙齿咬断下来,那龇牙咧嘴的样子便觉不大雅观。所以“割不正不食”“席不正不食”都是对于在桌面上进膳的人而言,啮骨应该是桌底下另外一种动物所做的事。 不要以为我们一部分人把排骨吐得劈拍响便断定我们的吃相不佳。各地有各地的风俗习惯。世界上至今还有不少地方是用手抓食的。听说他们是用右手取食,左手则专供做另一种肮脏的事,不可混用,可见也还注重清洁。我不知道象咖喱鸡饭一类粘糊糊儿的东西如何用手指往嘴里送。用手取食,原是古已有之的老法。罗马皇帝尼禄大宴群臣,他从一只硕大无比的烤鹅身上扯下一条大腿,手举着鼓槌,歪着脖子啃而食之,那副贪婪无厌的饕餮相我们可于想象中得之。罗马的光荣不过尔尔,等而下之不必论了。欧洲中古时代,餐桌上的刀叉是奢侈品,从十一世纪到十五世纪不曾被普遍使用,有些人自备刀叉随身携带,这种作风一直延至十八世纪还偶尔可见,据说在酷嗜通心粉的国度里,市尘道旁随处都有贩卖通心粉(与不通心粉)的摊子,食客都是伸出右手象是五股钢叉一般把粉条一卷就送到口里,干净利落。

③不要耻笑西方风俗鄙陋,我们泱泱大国自古以来也是双手万能。礼记:“共饭不泽手。”吕氏注曰:“不泽手者,古之饭者以手,与人共饭,摩手而有汗泽,人将恶之而难言。”饭前把手洗洗揩揩也就是了。把一块生猪肘子放在铁楯上拔剑而啖之,那是鸿门宴上的精彩节目,可是那个吃相也就很可观了。我们不愿意在餐桌上挥刀舞叉,我们的吃饭工具主要的是筷子,筷子即箸,古称饭頍。细细的两根竹筷,搦在手上,运动自如,能戳、能夹、能撮、能扒、神乎其技。不过我们至今也还有用手进食的地方、象从兰州到新疆,“抓饭”“抓肉”都是很驰名的。我们即使运用筷子,也不能不有相当的约束,若是频频夹取如金鸡乱点头,或挑肥拣瘦的在盘碗里翻翻弄弄如拨草寻蛇,就不雅观。

④餐桌礼仪,中西都有一套。外国的餐前祈祷,兰姆的描写可谓淋漓尽致。家长在那里低头闭眼口中念念有词,孩子们很少不在那里做鬼脸的。我们幸而极少宗教观念,小时候不敢在碗里留下饭粒,是怕长大了娶麻子媳妇,不敢把饭粒落在地上,是怕天打雷劈。喝汤而不准吮吸出声是外国规矩,我想这规矩不算太苛,因为外国的汤盆很浅,好象都是狐狸请鹭鸶吃饭时所使用的器皿,一盆汤端到桌上不可能是烫嘴热的,慢一点灌进嘴里去就可以不至于出声。若是喝一口我们的所谓“天下第一菜”口蘑锅巴汤而不出一点声音,岂不强人所难?从前我在北方家居,邻户是一个治安机关,隔着一堵墙,墙那边经常有几十口子在院子里进膳,我可以清晰的听到“呼噜,呼噜,呼﹣﹣噜”的声响,然后是“咔嚓!”一声。他们是在吃炸酱面,于猛吸面条之后咬一口生蒜瓣。

⑤餐桌的礼仪要重视,不要太重视。外国人吃饭不但要席正,而且挺直腰板,把食物送到嘴边。我们“食不厌精,脍不厌细”,要维持那种姿势便不容易。我见过一位女士,她的嘴并不比一般人小多少,但是她喝汤的时候真能把上下唇撮成一颗樱桃那样大,然后以匙尖触到口边徐徐吮饮之。这和把整个调羹送到嘴里面去的人比较起来,又近于矫枉过正了。人生贵适意,在环境许可的时候是不妨稍为放肆一点。吃饭而能充分享受,没有什么太多礼法的约束,细嚼烂咽,或风卷残云,均无不可,吃的时候怡然自得,吃完之后抹抹嘴鼓腹而游,像这样的乐事并不常见。我看见过两次真正痛快淋漓的吃,印象至今犹新。一次在北京的“灶温”,那是一爿道地的北京小吃馆。棉帘启处,进来了一位赶车的,即是赶轿车的车夫,辫子盘在额上,衣襟掀起塞在褡布底下,大摇大摆,手里托着菜叶裹着的生猪肉一块,提着一根马兰系着的一撮韭黄,把食物往框台上一拍:“掌柜的,烙一斤饼!再来一碗炖肉!”等一下,肉 丝炒韭黄端上来了,两张家常饼一碗炖肉也端上来了。他把菜肴分为两份,一份倒在一张饼上,把饼一卷,比拳头要粗,两手扶着矗立在盘子上,张开血盆巨口,左一口,右一口,中间一口!不大的功夫,一张饼下肚,又一张也不见了,直吃得他青筋暴露满脸大汗,挺起腰身连打两个大饱膈。又一次,我在 青岛寓所的后山坡上看见一群石匠在凿山造房,晌午歇工,有人送饭,打开笼屉热气腾腾,里面是半尺来长的酦面蒸饺,工人蜂拥而上,每人拍拍手掌便抓起饺子来咬,饺子里面露出绿韭菜馅。又有人挑来一桶开水,上面漂着一个瓢,一个个红光满面围着桶舀水吃。这时候又有挑着大葱的小贩赶来兜售那象甘蔗一般粗细的大葱,登时又人手一截,像是饭后进水果一般。上面这两个景象,我久久不能忘,他们都是自食其力的人,心里坦荡荡的,饿来吃饭,取其充腹,管什么吃相!

(1)本文从一个外国朋友关于“吃相”的疑惑入笔,想到了《礼记》“毋啮骨”之诫,引出了“无奇不有”的

种种吃相:有罗马皇帝尼禄的“饕餮相”,有意大利人吃通心粉的“风卷残云相”; ① 有壮士樊哙鸿门宴上的“豪侠相” ; 有外国家长就餐前的“虔诚相”、孩子的“调皮相”;② 有中国孩子就餐的“谨慎相” ;③ 有邻户保安、车夫和一群石匠的“粗犷相” ;有女士的“淑女相”……凡是他耳闻目睹的“吃相”都揽入笔底,取材广泛,贴近生活旁征博引,然后妙笔点睛,化龙飞舞。

(2)探究这些“吃相”,结合梁实秋先生的见解,你发现了什么?

(3)梁实秋先生的散文,语言幽默风趣。他的幽默风趣分为以下几种类型:一是丰富的联想,二是细 腻的描写,三是善用修辞手法。请选择其中的两种幽默类型,结合文本加以分析。

(4)作者出身秀才世家,幼承庭训,饱读诗书;成年后求学清华,再又留美,深受英美文学熏陶:可谓学养深厚,中西兼通。从其纵横捭阖地谈说吃相的内容来看,鲜明可见其文士情怀与仁厚宅心。 结合文本内容,说说梁实秋先生的文士情怀与仁厚宅心。

【分析】本文从一个外国朋友关于“吃相”的疑惑入笔,想到了《礼记》“毋啮骨”之诫,引出了“无奇不有”的种种吃相:有罗马皇帝尼禄的“饕餮相”,有意大利人吃通心粉的“风卷残云相”;有壮士樊哙鸿门宴上的“豪侠相”; 有外国家长就餐前的“虔诚相”、孩子的“调皮相”;有中国孩子就餐的“谨慎相”;③有邻户保安、车夫和一群石匠的“粗犷相”;有女士的“淑女相”……凡是他耳闻目睹的“吃相”都揽入笔底,取材广泛,贴近生活旁征博引,然后妙笔点睛,化龙飞舞。

【解答】(1)本题考查文本内容的概括。解答此题按题干中给出的内容找到对应的内容,然后概括出未出示的几种“吃相”即可。注意句式与所给“吃相”的表述相同。文章第二段最后写的是意大利人吃通心粉时的“风卷残去相”;接着第三段描述了鸿门宴上的吃相,主角是“壮士樊哙”,根据“把一块生猪肘子放在铁楯上拔剑而啖之”可见其“吃相”为“豪侠相”;第四段开始写的是外国家长就餐前的“虔诚相”、孩子的“调皮相”,然后写的是中国孩子在就餐前的“谨慎”;接着就喝汤不发出声响,引出“邻户是一个治安机关,隔着一堵墙,墙那边经常有几十口子在院子里进膳”的响声,可概括为“有邻户保安、车夫和一群石匠的‘粗犷相’”。

(2)本题考查信息的筛选与概括。题干要求我们找出梁实秋先生探究各种“吃相”的目的,所以从文中找出作者针对这些吃相发表见解的议论句来概括即可。如:“不要以为我们一部分人把排骨吐得劈拍响便断定我们的吃相不佳。各地有各地的风俗习惯”,“餐桌礼仪,中西都有一套”“餐桌的礼仪要重视,不要太重视”;“人生贵适意,在环境许可的时候是不妨稍为放肆一点。”从梁实秋先生的观点以及支撑观点所举的各种吃相的例子,可以看出他对生活的观察细致,并能对普通的生活细节进行思考,形成的观点。围绕着他的选材与表达的观点之间的关系来谈自己的理解即可。

(3)本题考查作品语言的理解与分析。题干给出梁实秋幽默风趣的语言三种表现类型,从文中找出具体的例子分析其中的两种类型即可。 由丰富的联想达到幽默风趣的效果,比如文章第二段由《礼记》中的“毋啮骨”,联想到“啮骨应该是桌底下另外一种动物所做的事”。由细腻的描写达到幽默风趣的效果,比如文章第五段中对拉车者吃饼的描述。以修辞手法达到幽默风趣的效果,比如第三段中的“……若是频频夹取如金鸡乱点头,或挑肥拣瘦的在盘碗里翻翻弄弄如拨草寻蛇,就不雅观”的比喻,“细细的两根竹筷,搦在手上,运动自如,能戳、能夹、能撮、能扒、神乎其技”的排比。找出对应的例子,并分析其幽默的效果即可

(4)本题考查作品内容的理解与分析。题干中所说的“文士情怀与仁厚宅心”,从题干中对梁实秋先生的经历介绍来看,指的就是高级知识分子学者对普通生活的关注与解读。文中所写的“吃相”属于最普通生活是最普通的一面,但是作者却写得十分细致,并能将“吃相”按不同人物的性格、身份等进行分类,从文中找出相应的例子,表现他对普通生活的关注与自己的独特观点即可。

答案:

(1)①有壮士樊哙鸿门宴上的“豪侠相”;②有中国孩子就餐的“谨慎相”;③有邻户保安、车夫和一群石匠的“粗犷相”

(2)各地有各地的风俗习惯和礼仪,不要因为我们的个别怪异吃相便断定我们的吃相不佳;餐桌礼仪虽然重要,但不要太重视;“人生贵适意,在环境许可的时候是不妨稍为放肆一点”的。要达到梁实秋先生这样的境界绝非易事,必须有观察和思考生活的习惯,形成厚实的生活积累,有渊博的文化底蕴,有机智敏锐、幽默风趣的个性心理品质才行。

(3)他的幽默风趣有以下几种类型:一是丰富的联想,例开头在分析食客吐骨头“把壁板打得叮叮当当响”这种情况在其他地方不易发生时,居然想到是因为其他地方“顾客嘴部筋肉不够发达”;又如在引述《礼记》的“毋啮骨”之诫时,想到“啮骨应该是桌底下另外一种动物所做的事”,以此从反面来佐证“毋啮骨”,令人喷饭。二是细腻的描写,如在描写车夫的粗犷吃相时写道:“他把菜肴分为两份,一份倒在一张饼上,把饼一卷,比拳头要粗,两手扶着矗立在盘子上,张开血盆巨口,左一口,右一口,中间一口!不大的功夫,一张饼下肚,又一张也不见了,直吃得他青筋暴露满脸大汗,挺起腰身连打两个大饱膈。”描写细致入微,还带些夸张,如同漫画一般,令人捧腹;三是善用修辞手法,例如“食客都是伸出右手象是五股钢叉一般把粉条一卷就送到口里,干净利落”,“……若是频频夹取如金鸡乱点头,或挑肥拣瘦的在盘碗里翻翻弄弄如拨草寻蛇,就不雅观”,这是比喻。“细细的两根竹筷,搦在手上,运动自如,能戳、能夹、能撮、能扒、神乎其技”,这是排比。如此等等,种种修辞手法的运用,使文章显得生动形象,文采斐然,文笔活泼。 作者灵活运用比喻、夸张手法描绘吃相,如“食客都是伸出右手像是五股钢叉一般把粉条一卷就送到口里”一句,“五股钢叉”之喻,极写食客急不可耐之态。又如对用筷姿势的刻画,“如金鸡乱点头”“如拨草寻蛇”,譬喻生动,突出其吃相之不雅,具有鲜明的视觉形象。有的语句联想新奇,幽默诙谐。如“因为外国的汤盆很浅,好像都是狐狸请鹭鸶吃饭时所使用的器皿”,仔细玩味,忍俊不禁。

(4)身为留过洋的大学教授、高级知识分子,他谈起吃相之种种趣事,却不以清高自我标榜。行文中多处涉笔底层百姓,诸如车夫、石匠的吃相,对其进食之粗豪举止的勾画可谓栩栩如生,而无挖苦嘲讽之意。从“他们都是自食其力的人,心里坦荡荡的,饿来吃饭,取其充腹,管什么吃相!”可见作者对劳动人民乐天知命、自食其力的朴实、本色一面的肯定。从深层讲,这也正是梁实秋本人内情丰赡、心平气和、甘于淡泊的真实写照。作者有雅俗共赏的视野,对吃相雅与不雅持辩证分析的态度。如“餐桌的礼仪要重视,不要太重视”,又说“人生贵适意”,认为环境许可时,未尝不妨“稍微放肆一点”。从这些议论不难看出梁实秋先生的中庸之道,或者更进一步讲,这里面有儒家思想与庄禅意识的杂糅与融通。你看他,一方面引“割不正不食”“席不正不食”等《论语》中的古训,另一面又坦言环境许可时,“细嚼慢咽”或“风卷残云”,“均无不可”,不必太计较什么礼法,因为适意为贵呀。在超脱与自由中,追求内在的和谐,对人作为生命主体的自由、独立本性的尊重。这是潜藏在“吃相”趣谈背后的精神底蕴。

【点评】信息筛选的题目,答题时注意审清题干,然后锁定区位,概括文意作答,此题是综合筛选的题目,要立足原文,从精神品质和成就贡献的角度进行信息筛选的题目,有局部信息筛选和综合信息筛选,局部信息筛选集中在文章的某个段落,综合信息筛选集中在文章的某个部分或全文。答题时首先要求审清题干,确定试题的类型是局部信息筛选还是综合信息筛选,局部信息筛选要对对应的段落进行划分,提取关键词语。

三、探寻写作世界(60分)(任选一个任务,根据要求作文)

8.(60分)梁实秋说:吃相,藏着你的性情,我们每天都少不了吃,各有各的吃法,各有各的理,你对“吃”有什么感受与联想?

以“吃”为话题,写一篇不少于600字的记叙类文章,题目自拟,立意自定。

[写作要求]

①明确写作目的,依据文体进行构思,表达自己的发现。

②不得套写,不得透露个人信息,不少于600字。

【分析】本题是命题作文。“吃”这个话题,非常平常,却意味丰富。审题时要学会用补问法,进行自问自答。比如:吃什么?可以是美食,也可以是生活经历,比如吃苦、吃亏、吃醋等。怎么吃?可以谈吃相,反映中国的礼仪文化;谈吃东西的方式、吃的器具等,反映中西文化的差别。跟谁吃?可以是亲人、同学、陌生人。在哪里吃?在野地里吃可能别有趣味;在饭店吃和在家里吃,各有千秋。什么时候吃?年夜饭在特殊的节日,婚宴和丧宴又有着不同的氛围。谁吃?可以是“我”吃,可以是长辈吃,也可以是古人吃,还可以是文学作品中的人物吃……对于这样单个字的话题,要学会多问几个为什么,学会精选素材。 文体不限,比如“吃苦”,可以写记叙文,叙述吃苦的经历和成果;可以写议论文,议论吃苦对人生成长的重要性;也可以抒发“吃苦人”的情感等等。

【解答】

我爱吃剩菜

奶奶喜欢吃剩菜。

每餐剩下的菜,她都会装在一个碟子里,舍不得丢。妈妈总提醒奶奶把剩菜倒了,剩菜不新鲜。奶奶总应道:“好,好。”可还是该怎么样就怎么样。兴许是之前的日子太苦,奶奶养成了节俭的习惯,妈妈也就由着她去了。

每每开饭前,奶奶就会把她留下的剩菜倒进锅里,滴上几滴酱油,洒上点儿鱼露,翻炒一遍。小小的厨房便蓄满了油烟味儿。酱油的香混合着各种菜味儿、肉味儿,闻起来还挺香。奶奶把炒完的菜装进一只小碗,放在自己面前,一副很珍视的样子。奶奶的一碗白米饭靠剩菜就吃完了,还吃得很香。见奶奶这样,有一次我偷偷从奶奶的小碗里夹了一根剩菜。奶奶见了,忙说:“小孩子吃啥剩菜!鱼摆在你面前,新鲜的不吃,反倒跟老太婆抢食物!”我忙把菜送进嘴里,可马上就吐出来了,太咸了。我喊道:“奶奶,这菜怎么这么咸!”我赶紧一口一口地喝汤。奶奶讪讪地笑:“习惯了,好下饭。”从那会儿起,我就讨厌吃剩菜。后来我才知道,奶奶年轻时的日子很苦,菜要咸,才下饭。

我上初中后,学校离家远,我回家也晚。回到家,家里人都吃过饭了。这时,奶奶总会从锅里拿出一盘菜,那盘剩菜不似奶奶吃的大杂烩,而是各种食物都摆放得整整齐齐,肉不是奶奶吃的那种只有骨头的,都是鸡腿、鸡翅、鸡胸肉,这个剩菜堪称豪华菜。奶奶一直温着,我吃的时候都热热的。

时间长了,我对剩菜产生了一种相依为命的感情。久而久之发现,有些菜是蒸得越久越好吃。学校有事回家晚了,奶奶一如既往地端出菜,她图省事把酱油直接淋在白斩鸡上,时间一长,酱油味儿浸入鸡肉里,咸中带着甜、香。那种味道是刚出锅的白斩鸡所没有的,剩饭也别有一番滋味。

渐渐地,我们培养出了默契。妈妈和我吃饭时特意将好吃的留着,让奶奶吃得更有营养。我不在家时,奶奶也帮我留着菜,她怕她的孙女吃不好。如今,一家人吃剩菜也吃得有滋有味了,吃出了几分情趣。

于是,我也爱吃剩菜了。

【点评】小作者抓住奶奶不让“我”吃剩菜、专门给“我”特制“豪华剩菜”、“我”和妈妈特意给奶奶留下更有营养的“剩菜”等描写,于细微之处感动读者。小作者能于普通小事中挖掘出感人细节,以小见大,文笔朴实,于不动声色间写出了家人之间的关爱。

9.梁实秋说:吃相,藏着你的性情,我们每天都少不了吃,各有各的吃法,各有各的理,你对“吃”有什么感受与联想?

由“吃”组成的汉语词汇不胜枚举,如:吃苦、吃亏、吃醋、吃透、吃得开、吃小灶、吃独食、吃老本、吃后悔药、靠山吃山等。请从画横线的十个词语中,任选一个拟个半命题作文的题目,然后将其补充完整,写一篇议论文,谈谈自己的认识与思考。

[写作要求]

①明确写作目的,依据文体进行构思,表达自己的发现。

②不得套写,不得透露个人信息,不少于600字。

【分析】这道作文题目,相当于选题作文。要求从十个词语中任选一个做标题,写一篇文章。十个备选词语都与“吃”有关,但都不是本来意义上的“把食物等咽进肚去”,而是取其引申义。比如,“吃醋”,并非真正的喝醋,而是表示嫉妒的意思;吃老本,比喻靠老资格吃饭,没有新的贡献。要理解这十个词各自的比喻义,再选择你最有感触的一个进行写作。文体不限,比如“吃苦”,可以写记叙文,叙述吃苦的经历和成果;可以写议论文,议论吃苦对人生成长的重要性;也可以抒发“吃苦人”的情感等等。

【解答】

吃亏是福

谁愿吃亏?反正我不愿意。可爷爷总是说:“吃亏是福,以后你会明白的。”

吃亏

五岁时,我与同伴发生争执。尽管我谨记爷爷的话,甘心“吃亏”,总是让着他,但还是被他打破了鼻子。这哪儿是“福”啊!

八岁时,老师见我家离学校最近,让我当教室钥匙保管员,每天最早到校开门,下午锁门后最迟离校。我又觉得有一些“吃亏”。

十一岁时,同桌住院后学习总跟不上。由于哥儿们关系太铁,而且他请我帮助补习一下,所以每次作业我都差不多重新为他讲习一遍。哎,为什么净是些吃亏的事?

福气

去年,那个欺负人的同伴“恶习”难改,为了一个玩具飞机打破了邻居伙伴的脑袋,结果是他不仅进了派出所、司法调解所,而且家长还赔了一大笔钱。而我,则一边“吃着亏”,一边安安分分地长成了大人们眼中的好孩子。

这学期,评选“三好学生”,我因“热心为班集体服务”而高票当选。

溯源

当我在得到大人们的夸奖时,我想到也许是我甘于“吃亏”,才温顺谦卑,有了好修养。

当我上台领取“三好学生”奖状时,我明白也许是我甘于“吃亏”,才培养了自己“为他人服务”的好思想,赢得了荣誉。

当我在成绩公布栏里看到自己名列前茅的时候,我觉得也许是我甘于“吃亏”,给同桌补习,才更好地巩固了我的知识,训练了我的思维。

“吃亏是福”,我会永远记着这句让我受益的话。

【点评】本文以“吃亏是福”为题,通过三个小标题分别写了自己“吃亏”的小事、自己生活与学习中获得的“福气”,以及对“福气”由来的溯源。主题突出,形式新颖。

2 / 2

语文试卷

一、积累与运用(18分)

1.(4分)读下面这段文字,根据拼音写出相应的汉字。

草木有情,烟火有味,万物有灵,踏着(bān) 斓的秋叶,便不怨秋风的(xiāo) 瑟;沐着冬日的暖阳,会忘却寒潮的凛冽;抚着枝头的新芽,会感思春雨的缠绵;吸着盛夏的浓朗,便不觉蝉鸣的(xuān) 嚷,带一颗感恩的心,回望满眼的希冀,走过校园栀子花香弥(màn) 的小径,去抵达心中憧憬的远方……

2.(10分)翻开毕业留言册,心中溢满感动,感慨良多,感悟深切。

内容 例句

草木谏我有德 (1)岂不罹凝寒? 。(刘桢《赠从弟(其二)》) (2) ,濯清涟而不妖。(周敦颐《爱莲说》)

亲友寄我深情 (3)海内存知己, 。(王勃《送杜少府之任蜀州》) (4) ,随君直到夜郎西。(李白《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》)

同窗勉我扬志 (5)了却君王天下事, 。(辛弃疾《破阵子 为陈同甫赋壮词以寄之》) (6) ,西北望,射天狼。(苏轼《江城子 密州出猎》)

师长嘱我向学 (7)面对疑惑:知之为知之, 。(孔子《论语》) (8)鼓足干劲: ,再而衰,三而竭。(《曹刿论战》) (9)坚定信心: , 。(陆游《游山西村》)

3.(4分)解释下列文言句子中的加点词。

(1)长跪而谢之曰

(2)主人日再食

(3)孰视之

(4)躬耕于南阳

二、阅读(67分)

4.(12分)感幅名著经典。

学校开展“品读名著,滋养心灵”阅读成果交流活动。请你参与并完成下列任务。

任务要求 阅读成果

任务一: 知经典情节 丰文学常识 我国古典长篇小说常用“三”字来叙述故事,使情节曲折生动。如《水浒传》中有“宋江三败高太尉”“① ”等故事,《三国演义》中有“刘备三顾茅庐”“② ”等故事。

任务二: 会阅读方法 增阅读实效 周进看着号板又是一头撞将去。……只管伏着号板哭个不住。一号哭过,又哭到二号三号,满地打滚,哭了又哭,哭的众人心里都凄惨起来。金有余见不是事,同行主人一左一右架着他的膀子。他那里肯起来,哭了一阵,又是一阵,直哭到口里吐出鲜血来。(节选自《儒林外史》第三回) ③阅读《儒林外史》,要学会赏析其讽刺艺术。请以上面选段为例,简要分析这部作品的讽刺笔法。

任务三: 悟名著内涵 强阅读素养 ④有人说,《简 爱》是一本纯粹讲述爱情的小说,你同意吗?请简述观点和理由。

任务四: 探名著元素 究写作手法 ⑤《三国演义》中有很多与“酒”有关的故事,请写出两个经典片段: 、 。 ⑥探究发现小说多处写“酒”有如下作用 。

5.(25分)品味植物生命。

那树

王鼎钧

①那树立在那条路边上已经很久很久了……

②有一点佝偻,露出老态。树顶像刚炸开的焰火一样繁密。[夹批:句子运用比喻的修辞手法,把那树的树顶比作刚炸开的焰火,生动形象地写出了那树枝叶的茂盛繁密。表现了树生命的壮美,抒发了作者的敬畏与赞美之情。]霉黑潮湿的皮层上,有隆起的筋和纵裂的纹,像生铁铸就的模样。几丈以外的泥土下,还看出有树根的伏脉。认识那棵树的人都说,有一年,台风连吹两天两夜,附近的树全被吹断,房屋也倒坍了不少,那棵树却连一片树叶都没有掉下来,这真令人难以置信,据说,当这一带还没有建造新公寓之前,陆上台风紧急警报声中,总有人到树干上漩涡形的洞里插一炷香呢。

③那的确是一株坚固的大树,在夏天的太阳下挺着颈子急走的人,会像猎犬一样奔到树下,吸一口浓阴,仰脸看千掌千指托住阳光,看指缝间漏下来的碎汞。有时候,的确连树叶也完全静止。

④于是鸟来了。鸟叫的时候,几丈外幼儿园里的孩子也在唱歌。

⑤于是情侣止步,夜晚,树下有更黑的黑暗;于是那树,那沉默的树,暗中伸展它的根,加大它所能荫庇的土地,一厘米一厘米地向外。

⑥[A]但是,这世界上还有别的东西,别的东西延伸得更快,柏油路一里一里铺过来,高压线一千码一千玛架过来,公寓楼房一排一排挨过来。[夹批:_______]那树被一重又一重死鱼般的灰白色包围。连根须都被压路机碾进灰色之下,但树顶仍在雨后滴翠,有新的建筑物衬托,绿得更深沉。即便被工头和工务局里的科员端详过计算过无数次,但依然绿着。

⑦计程车像饥蝗拥来。“为什么这儿有一棵树呢?”“而且是这么老这么大的树。”人们喃喃,在车轮扬起的滚滚黄尘里,在一片焦躁恼怒的喇叭声里,那一片清阴不再有用处。公共汽车站搬了,水果摊搬了,幼儿园也要搬,只有那树屹立不动,连一片叶也不落下。

⑧啊,啊,树是没有脚的。树是世袭的土著,是春泥的效死者。树离根,根离土,树即毁灭。它们的传统是引颈受戮,即使是神话作家也不曾说森林逃亡。上帝曾说:“你绿在这里,绿着生,绿着死,死复绿。”啊!所以那树,冒死掩覆已失去的土地。在星空下仰望上帝。

⑨这天,一个喝醉了的驾驶者以六十英里的速度,对准树干撞去。于是人死。于是交通专家宣判那树要偿命。[B]于是这一天来了。电锯从树的踝骨咬下去,嚼碎,撒了一圈白森森的骨粉。那树仅仅在倒地时呻吟了一声。[夹批:_______]这次屠杀安排在深夜进行,为了不影响马路上的交通。夜很静,像树的祖先时代。星临万户,天象庄严,可是树没有说什么,上帝也没有。尸体的肢解和搬连夜完成,早晨,行人只见地上有碎叶,叶上的每一平方厘米仍绿着。它果然绿着生、绿着死。

⑩一个清道妇说,昨天早晨,她扫过这条街,树仍在,住在树干里的蚂蚁大搬家,由树根到马路对面,流成一条细细的黑河,她用作证的语气说,她以没见过那么多蚂蚁,那一定是一个蚂蚁国。她甚至说,有几个蚂蚁像苍蝇一般大,她一面说,一面用扫帚划出大移民的路线,汽车的轮胎几次将队伍切成数段,但秩序毫不紊乱。老树是通灵的,它预知被伐,将自己的灾祸先告诉体内的寄生虫,于是弱小而坚韧的民族,决定远征,一如当初它们远征而来,每一个黑斗士离巢后,先在树干上绕行一周,表示了依依不舍,它们来参加树的葬礼。

两星期后,根被挖走了,为了割下这颗生满虬须的大头颅,刽子手做了个陷阱,切断他所有的动脉静脉。时间仍然是在夜间,这一夜无星无月,黑得像一块仙草冰。他们带利斧和美制的十字镐来,带工作灯来,人造的强光把举镐挥斧的影子投射在路面上,在公寓二楼的窗帘上,跳跃奔腾如巨无霸……

现在,日月光华,周道如砥,已无人知道有过这么一棵树,更没人知道几千条断根压在一层石子一层沥青又一层柏油下闷死。

(有删改)

(1)下列对选文理解有误的一项是

A.选文运用拟人手法。赋予“那树”真实的性灵,给人以沉重的悲剧感。

B.第⑥段描写那树在遭受不公待遇时仍“绿得深沉”,表现了“那树”无私奉献,忍辱负重,胸怀豁达的品质。

C.选文描述那树一直默默奉献,最后毫无怨言地引颈受戮的过程,歌颂了它的献身精神,体现了一切都要为了发展的主旨。

D.第⑨段中“夜很静,像树的祖先时代,星临万户,天象庄严”一语渲染了树被伐倒之时庄严、悲壮的气氛。

(2)夹批是批注的一种形式,它可以及时记录我们阅读时的思考和感悟。请参照选文中的“夹批”示例,从A、B中选择一处从修辞、用词或句式角度做赏析式夹批。

(3)编者删改文本时,对第⑩段“蚂蚁搬家”的情节删留犹豫不决,请你帮忙抉择并说明理由。

(4)有人说王鼎钧的散文是柔软的,又是有重量的,请从备选材料中选择合适的两项结合加点字分析。

备选材料:

A.作家的悲悯情怀

B.对物质文明与自然环境的反思

C.对人性的深度挖掘

(5)阅读下列背景资料和网友评说,写一段微评论,就古树的“砍”与“移”发表你的看法。

要求:①观点明确,逻辑严密,条理清晰;②正确书写汉字,准确运用标点,规范运用语言;③字数至少150字。

[背景资料]2019.5.25温州望江东路水门头125岁大榕树因古树保护性移植工程的需要正式开始“搬家”,该移植工程造价约177万元。

[网友评说]

甲:我不明白这些树存在的价值,开车行驶在那个路段路变窄了不说,关键是边上有所学校,一到放学对学生的安全影响太大。温州榕树多得是,砍掉多干脆,花那价钱,太不值!还不如多造一座公交站台。

乙:绝对有必要,整个浙江省榕树也只有温州有分布。还别说,那么大的一棵,树径都有1米,不过就是觉得青了点,能提升一下移植技术,降低点成本吗?

6.(17分)探究诗文主题。

A

卜算子 咏梅

毛泽东

风雨送春归,飞雪迎春到。

已是悬崖百丈冰,犹有花枝俏。

俏也不争春,只把春来报。

待到山花烂漫时,她在丛中笑。

B

红梅①

苏轼

怕愁贪睡独开迟,自恐冰容不入时。

故作小红桃杏色,尚余孤瘦雪霜姿。

寒心未肯随春态,酒晕无端上玉肌。

诗老不知梅格在,更看绿叶与青枝。

【注】①此诗是作者贬谪黄州期间所作。诗老,即指苏轼的前辈诗人石延年。所写咏梅诗中有“认桃无绿叶,变杏有青枝”句。

C

病梅馆记

清 龚自珍

江宁之龙蟠,苏州之邓尉,杭州之西溪,皆产梅。或曰:“梅以曲为美,直则无姿;以欹①为美,正则无景;以疏为美,密则无态。”固也。此文人画士,心知其意,未可明诏大号以绳天下之梅也;又不可以使天下之民斫直,删密,锄正,以夭梅病梅为业以求钱也。梅之欹之疏之曲,又非蠢蠢②求钱之民能以其智力为也。有以文人画士孤癖之隐,明告鬻③梅者,斫其正,养其旁条,删其密,夭其稚枝,锄其直,遏其生气,以求重价,而江浙之梅皆病。文人画士之祸之烈至此哉!

予购三百盆,皆病者,无一完者。既泣之三日,乃誓疗之:纵之顺之,毁其盆,悉埋于地,解其棕缚;以五年为期,必复之全之。予本非文人画士,甘受诟厉,辟病梅之馆以贮之。

呜呼!安得使予多暇日,又多闲田,以广贮江宁、杭州、苏州之病梅,穷予生之光阴以疗梅也哉!

【注】①欹(qī):倾斜。②蠢蠢:无知的样子。③鬻(yù):卖。

(1)请参与以下两位同学的诗歌阅读讨论。

甲:我觉得苏轼《红梅》诗中的① 是一个关键词,它体现了诗人的创作意图,这个词也符合毛泽东的咏梅词。

乙:我发现两首诗词有很多地方意思相似,如他们的第四句“犹”与“尚”的意思,都是描绘梅的傲雪凝霜之姿。

甲:读懂一首诗还要联系作者背景和前后文,我认为这两句还有很大的不同:②

(2)解释句中加点字。

①未可明诏大号以绳天下之梅也:

②遏其生气:

③悉埋于地:

④夭其稚枝:

(3)选出下列句中加点的“以”字用法与例句相同的一项

例句:梅以曲为美

A.皆以美于徐公也

B.而安陵以五十里之地存者

C.穷予生之光阴以疗梅也哉

D.以塞忠谏之路也

(4)请用现代文翻译文中划横线的句子。

予本非文人画士,甘受诟厉,辟病梅之馆以贮之。

(5)请结合以上选文分析“梅”的不同形象和作者的思想感情。

7.(13分)现代文人的饮馔之道

《吃相》

梁实秋

①一位外国朋友告诉我,他旅游西南某地的时候,偶于餐馆进食,忽闻壁板砰砰作响,其声清脆,密集如联珠炮,向人打听才知道是邻座食客正在大啖其糖醋排骨。这一道菜是这餐馆的拿手菜,顾客欣赏这个美味之余,顺嘴把骨头往旁边喷吐,你也吐,我也吐,所以把壁板打得叮叮当当响。不但顾客为之快意,店主人听了也觉得脸上光彩,认为这是大家为他捧场。这位外国朋友问我这是不是国内各地普遍的风俗,我告诉他我走过十几省还不曾遇见过这样的场面,而且当场若无壁板设备,或是顾客嘴部筋肉不够发达,此种盛况即不易发生。可是我心中暗想,天下之大,无奇不有,这样的事恐怕亦不无发生的可能。

②《礼记》有“毋啮骨”之诫,大概包括啃骨头的举动在内。糖醋排骨的肉与骨是比较容易脱离的,大块的骨头上所联带着的肉若是用牙齿咬断下来,那龇牙咧嘴的样子便觉不大雅观。所以“割不正不食”“席不正不食”都是对于在桌面上进膳的人而言,啮骨应该是桌底下另外一种动物所做的事。 不要以为我们一部分人把排骨吐得劈拍响便断定我们的吃相不佳。各地有各地的风俗习惯。世界上至今还有不少地方是用手抓食的。听说他们是用右手取食,左手则专供做另一种肮脏的事,不可混用,可见也还注重清洁。我不知道象咖喱鸡饭一类粘糊糊儿的东西如何用手指往嘴里送。用手取食,原是古已有之的老法。罗马皇帝尼禄大宴群臣,他从一只硕大无比的烤鹅身上扯下一条大腿,手举着鼓槌,歪着脖子啃而食之,那副贪婪无厌的饕餮相我们可于想象中得之。罗马的光荣不过尔尔,等而下之不必论了。欧洲中古时代,餐桌上的刀叉是奢侈品,从十一世纪到十五世纪不曾被普遍使用,有些人自备刀叉随身携带,这种作风一直延至十八世纪还偶尔可见,据说在酷嗜通心粉的国度里,市尘道旁随处都有贩卖通心粉(与不通心粉)的摊子,食客都是伸出右手象是五股钢叉一般把粉条一卷就送到口里,干净利落。

③不要耻笑西方风俗鄙陋,我们泱泱大国自古以来也是双手万能。礼记:“共饭不泽手。”吕氏注曰:“不泽手者,古之饭者以手,与人共饭,摩手而有汗泽,人将恶之而难言。”饭前把手洗洗揩揩也就是了。把一块生猪肘子放在铁楯上拔剑而啖之,那是鸿门宴上的精彩节目,可是那个吃相也就很可观了。我们不愿意在餐桌上挥刀舞叉,我们的吃饭工具主要的是筷子,筷子即箸,古称饭頍。细细的两根竹筷,搦在手上,运动自如,能戳、能夹、能撮、能扒、神乎其技。不过我们至今也还有用手进食的地方、象从兰州到新疆,“抓饭”“抓肉”都是很驰名的。我们即使运用筷子,也不能不有相当的约束,若是频频夹取如金鸡乱点头,或挑肥拣瘦的在盘碗里翻翻弄弄如拨草寻蛇,就不雅观。

④餐桌礼仪,中西都有一套。外国的餐前祈祷,兰姆的描写可谓淋漓尽致。家长在那里低头闭眼口中念念有词,孩子们很少不在那里做鬼脸的。我们幸而极少宗教观念,小时候不敢在碗里留下饭粒,是怕长大了娶麻子媳妇,不敢把饭粒落在地上,是怕天打雷劈。喝汤而不准吮吸出声是外国规矩,我想这规矩不算太苛,因为外国的汤盆很浅,好象都是狐狸请鹭鸶吃饭时所使用的器皿,一盆汤端到桌上不可能是烫嘴热的,慢一点灌进嘴里去就可以不至于出声。若是喝一口我们的所谓“天下第一菜”口蘑锅巴汤而不出一点声音,岂不强人所难?从前我在北方家居,邻户是一个治安机关,隔着一堵墙,墙那边经常有几十口子在院子里进膳,我可以清晰的听到“呼噜,呼噜,呼﹣﹣噜”的声响,然后是“咔嚓!”一声。他们是在吃炸酱面,于猛吸面条之后咬一口生蒜瓣。

⑤餐桌的礼仪要重视,不要太重视。外国人吃饭不但要席正,而且挺直腰板,把食物送到嘴边。我们“食不厌精,脍不厌细”,要维持那种姿势便不容易。我见过一位女士,她的嘴并不比一般人小多少,但是她喝汤的时候真能把上下唇撮成一颗樱桃那样大,然后以匙尖触到口边徐徐吮饮之。这和把整个调羹送到嘴里面去的人比较起来,又近于矫枉过正了。人生贵适意,在环境许可的时候是不妨稍为放肆一点。吃饭而能充分享受,没有什么太多礼法的约束,细嚼烂咽,或风卷残云,均无不可,吃的时候怡然自得,吃完之后抹抹嘴鼓腹而游,像这样的乐事并不常见。我看见过两次真正痛快淋漓的吃,印象至今犹新。一次在北京的“灶温”,那是一爿道地的北京小吃馆。棉帘启处,进来了一位赶车的,即是赶轿车的车夫,辫子盘在额上,衣襟掀起塞在褡布底下,大摇大摆,手里托着菜叶裹着的生猪肉一块,提着一根马兰系着的一撮韭黄,把食物往框台上一拍:“掌柜的,烙一斤饼!再来一碗炖肉!”等一下,肉 丝炒韭黄端上来了,两张家常饼一碗炖肉也端上来了。他把菜肴分为两份,一份倒在一张饼上,把饼一卷,比拳头要粗,两手扶着矗立在盘子上,张开血盆巨口,左一口,右一口,中间一口!不大的功夫,一张饼下肚,又一张也不见了,直吃得他青筋暴露满脸大汗,挺起腰身连打两个大饱膈。又一次,我在 青岛寓所的后山坡上看见一群石匠在凿山造房,晌午歇工,有人送饭,打开笼屉热气腾腾,里面是半尺来长的酦面蒸饺,工人蜂拥而上,每人拍拍手掌便抓起饺子来咬,饺子里面露出绿韭菜馅。又有人挑来一桶开水,上面漂着一个瓢,一个个红光满面围着桶舀水吃。这时候又有挑着大葱的小贩赶来兜售那象甘蔗一般粗细的大葱,登时又人手一截,像是饭后进水果一般。上面这两个景象,我久久不能忘,他们都是自食其力的人,心里坦荡荡的,饿来吃饭,取其充腹,管什么吃相!

(1)本文从一个外国朋友关于“吃相”的疑惑入笔,想到了《礼记》“毋啮骨”之诫,引出了“无奇不有”的

种种吃相:有罗马皇帝尼禄的“饕餮相”,有意大利人吃通心粉的“风卷残云相”; ① ; 有外国家长就餐前的“虔诚相”、孩子的“调皮相”;② ;③ ;有女士的“淑女相”……凡是他耳闻目睹的“吃相”都揽入笔底,取材广泛,贴近生活旁征博引,然后妙笔点睛,化龙飞舞。

(2)探究这些“吃相”,结合梁实秋先生的见解,你发现了什么?

(3)梁实秋先生的散文,语言幽默风趣。他的幽默风趣分为以下几种类型:一是丰富的联想,二是细 腻的描写,三是善用修辞手法。请选择其中的两种幽默类型,结合文本加以分析。

(4)作者出身秀才世家,幼承庭训,饱读诗书;成年后求学清华,再又留美,深受英美文学熏陶:可谓学养深厚,中西兼通。从其纵横捭阖地谈说吃相的内容来看,鲜明可见其文士情怀与仁厚宅心。 结合文本内容,说说梁实秋先生的文士情怀与仁厚宅心。

三、探寻写作世界(60分)(任选一个任务,根据要求作文)

8.(60分)梁实秋说:吃相,藏着你的性情,我们每天都少不了吃,各有各的吃法,各有各的理,你对“吃”有什么感受与联想?

以“吃”为话题,写一篇不少于600字的记叙类文章,题目自拟,立意自定。

[写作要求]

①明确写作目的,依据文体进行构思,表达自己的发现。

②不得套写,不得透露个人信息,不少于600字。

9.梁实秋说:吃相,藏着你的性情,我们每天都少不了吃,各有各的吃法,各有各的理,你对“吃”有什么感受与联想?

由“吃”组成的汉语词汇不胜枚举,如:吃苦、吃亏、吃醋、吃透、吃得开、吃小灶、吃独食、吃老本、吃后悔药、靠山吃山等。请从画横线的十个词语中,任选一个拟个半命题作文的题目,然后将其补充完整,写一篇议论文,谈谈自己的认识与思考。

[写作要求]

①明确写作目的,依据文体进行构思,表达自己的发现。

②不得套写,不得透露个人信息,不少于600字。

2020-2021学年浙江省温州市九年级(下)开学语文试卷

参考答案与试题解析

一、积累与运用(18分)

1.(4分)读下面这段文字,根据拼音写出相应的汉字。

草木有情,烟火有味,万物有灵,踏着(bān) 斑 斓的秋叶,便不怨秋风的(xiāo) 萧 瑟;沐着冬日的暖阳,会忘却寒潮的凛冽;抚着枝头的新芽,会感思春雨的缠绵;吸着盛夏的浓朗,便不觉蝉鸣的(xuān) 喧 嚷,带一颗感恩的心,回望满眼的希冀,走过校园栀子花香弥(màn) 漫 的小径,去抵达心中憧憬的远方……

【分析】本题考查根据拼音写汉字的能力。解答此题关键在于平时的积累,并能根据语段的内容来确定填写的字词。

【解答】答案:

斑 萧 喧 漫

【点评】汉字的音与形是密不可分的,大部分汉字字形不同,读音不同,意义不同,但汉字中又存在着很多的多音字、形近字和形声字,不易区分。因此,平时学习中对字音与字形的辨析要到位,努力做到不误读,不误解,不误写。

2.(10分)翻开毕业留言册,心中溢满感动,感慨良多,感悟深切。

内容 例句

草木谏我有德 (1)岂不罹凝寒? 松柏有本性 。(刘桢《赠从弟(其二)》) (2) 予独爱莲之出淤泥而不染 ,濯清涟而不妖。(周敦颐《爱莲说》)

亲友寄我深情 (3)海内存知己, 天涯若比邻 。(王勃《送杜少府之任蜀州》) (4) 我寄愁心与明月 ,随君直到夜郎西。(李白《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》)

同窗勉我扬志 (5)了却君王天下事, 赢得生前身后名 。(辛弃疾《破阵子 为陈同甫赋壮词以寄之》) (6) 会挽雕弓如满月 ,西北望,射天狼。(苏轼《江城子 密州出猎》)

师长嘱我向学 (7)面对疑惑:知之为知之, 不知为不知,是知也 。(孔子《论语》) (8)鼓足干劲: 一鼓作气 ,再而衰,三而竭。(《曹刿论战》) (9)坚定信心: 山重水复疑无路 , 柳暗花明又一村 。(陆游《游山西村》)

【分析】本题考查诗文名句默写。根据提示语句写出相应的句子,要注意不能出现错字。

【解答】(1)松柏有本性

(2)予独爱莲之出淤泥而不染(重点字:淤)

(3)天涯若比邻

(4)我寄愁心与明月

(5)赢得生前身后名(重点字:赢)

(6)会挽雕弓如满月(重点字:雕)

(7)不知为不知,是知也

(8)一鼓作气

(9)山重水复疑无路 柳暗花明又一村

【点评】诗文积累需要学生在平时读课文时,重点要加强背诵和记忆,并注意重点字词在具体语境中的读音与书写。

3.(4分)解释下列文言句子中的加点词。

(1)长跪而谢之曰 道歉

(2)主人日再食 饭

(3)孰视之 仔细

(4)躬耕于南阳 亲自

【分析】本题考查学生对文言实词的理解能力。

【解答】(1)句意:直身而跪,向唐雎道歉。谢:道歉。

(2)句意:店主人每天供给两顿饭。食:饭。

(3)句意:仔细地端详他。孰:仔细。

(4)句意:在南阳务农亲自耕种。躬:亲自。

答案:

(1)道歉

(2)饭

(3)仔细

(4)亲自

【点评】解答此类题目,要在理解句意的基础上解释词语,尤其注意通假字、古今异义、词类活用等特殊情况。

二、阅读(67分)

4.(12分)感幅名著经典。

学校开展“品读名著,滋养心灵”阅读成果交流活动。请你参与并完成下列任务。

任务要求 阅读成果

任务一: 知经典情节 丰文学常识 我国古典长篇小说常用“三”字来叙述故事,使情节曲折生动。如《水浒传》中有“宋江三败高太尉”“① 宋公明三打祝家庄 ”等故事,《三国演义》中有“刘备三顾茅庐”“② 诸葛亮智取三城 ”等故事。

任务二: 会阅读方法 增阅读实效 周进看着号板又是一头撞将去。……只管伏着号板哭个不住。一号哭过,又哭到二号三号,满地打滚,哭了又哭,哭的众人心里都凄惨起来。金有余见不是事,同行主人一左一右架着他的膀子。他那里肯起来,哭了一阵,又是一阵,直哭到口里吐出鲜血来。(节选自《儒林外史》第三回) ③阅读《儒林外史》,要学会赏析其讽刺艺术。请以上面选段为例,简要分析这部作品的讽刺笔法。

任务三: 悟名著内涵 强阅读素养 ④有人说,《简 爱》是一本纯粹讲述爱情的小说,你同意吗?请简述观点和理由。

任务四: 探名著元素 究写作手法 ⑤《三国演义》中有很多与“酒”有关的故事,请写出两个经典片段: 煮酒论英雄 、 温酒斩华雄 。 ⑥探究发现小说多处写“酒”有如下作用 推动故事情节发展,丰富故事内容;烘托人物形象,凸显人物性格 。

【分析】任务一:本题考查故事情节的识记。根据平时的积累,写出故事名称即可,但是要注意格式,“宋江三败高太尉”“刘备三顾茅庐”都是“人物+事件”的格式,因此填空时也要符合此格式。

任务二:本题考查名著写作手法的分析。周进六十多岁,依然是个童生,当他恳求别人带他参观贡院时,大半生追求功名富贵却求之不得的辛酸悲苦,以及所忍受的侮辱欺凌一下子倾斜出来,一头撞在号板上,直僵僵不省人事。他苏醒后,满地打滚,放声大哭,直到哭出血来。作者以冷峻的笔触写出其凄惨疯癫的状态,深入细致地表现了封建科举制度对读书人的毒害之深,把周进一心求取功名的丑态客观地呈现在读者面前,起到了极强的讽刺效果。

任务三:本题考查名著主题的理解。解题时,需要先表明观点,再结合文章内容阐述理由。《简 爱》写了主人公小时候寄居在舅妈家里,被舅妈鄙视,到了寄宿学校,受到不公平的待遇,这一切让她变得坚强不屈。作品中简 爱和罗切斯特的爱情故事,更是丰富了人物的形象。遇到问题,简 爱喜欢与罗切斯特争辩,发现罗切斯特有妻子之后,她离开了罗切斯特。这一部分体现了简 爱是一个追求平等与自由、有很强的自尊心的人。因此《简 爱》并不是一本纯粹讲述爱情的小说。

任务四:本题考查名著情节识记和细节的作用。⑤根据平时的积累写出和“酒”有关的片段即可。⑥解答本题,需要结合具体的故事情节分析。“温酒斩华雄”中关羽提着华雄的头胜利归来,在战前斟下的一杯热酒还有余温,这就是把时间的迅速流逝具体化了,形象化了。也把关羽斩华雄易如反掌的超人本领和他行动的敏捷、威猛,表现得更为光彩夺目。这一杯酒,在刻画人物上起着不可忽视的作用。刘备因为曹操的“二虎竞食”之计,被迫攻打袁术,只好留张飞守徐州。而张飞却因为喝酒之事打了吕布的岳丈曹豹,结果被曹豹与吕布里外勾结,趁张飞酒醉夺了徐州。“酒”在这里就起到了推动情节发展的关键作用。

【解答】答案:

①示例:宋公明三打祝家庄

②示例:诸葛亮智取三城

③抓住周进到贡院游玩时嚎啕大哭的传神细节,白描直书其事,从而达到讽刺周进一心追求功名的丑态的效果,展现了功名利禄对读书人的毒害。

④示例:不同意。小说主要强调了一个普通人也要自尊、自立、自强的主题,虽然作品的主要情节是爱情故事,但是目的是通过恋爱过程表现人物性格。简 爱不漂亮,但是她的灵魂足够美丽,遇到欺凌她不软弱,遇到不公她不屈服,她喜欢与罗切斯特进行思想方面的争辩,发现罗切斯特有妻子后,她毅然决然地离开他,开始自己的新生活。爱情对于简 爱而言,固然非常重要,但是绝对没有占据她生命最为重要的位置。于她而言,尊严至上,平等至上,自由至上。

⑤示例:煮酒论英雄 温酒斩华雄

⑥推动故事情节发展,丰富故事内容;烘托人物形象,凸显人物性格

【点评】阅读名著要注意积累的广泛性,既要注意名著表面的知识,如作者、背景、特色、涉及人物及故事,还要注意细节、写作手法和作品主旨等,并且及时做笔记,做到积少成多,常读常新,逐步深化印象。做题时才能信手拈来,得心应手。

5.(25分)品味植物生命。

那树

王鼎钧

①那树立在那条路边上已经很久很久了……

②有一点佝偻,露出老态。树顶像刚炸开的焰火一样繁密。[夹批:句子运用比喻的修辞手法,把那树的树顶比作刚炸开的焰火,生动形象地写出了那树枝叶的茂盛繁密。表现了树生命的壮美,抒发了作者的敬畏与赞美之情。]霉黑潮湿的皮层上,有隆起的筋和纵裂的纹,像生铁铸就的模样。几丈以外的泥土下,还看出有树根的伏脉。认识那棵树的人都说,有一年,台风连吹两天两夜,附近的树全被吹断,房屋也倒坍了不少,那棵树却连一片树叶都没有掉下来,这真令人难以置信,据说,当这一带还没有建造新公寓之前,陆上台风紧急警报声中,总有人到树干上漩涡形的洞里插一炷香呢。

③那的确是一株坚固的大树,在夏天的太阳下挺着颈子急走的人,会像猎犬一样奔到树下,吸一口浓阴,仰脸看千掌千指托住阳光,看指缝间漏下来的碎汞。有时候,的确连树叶也完全静止。

④于是鸟来了。鸟叫的时候,几丈外幼儿园里的孩子也在唱歌。

⑤于是情侣止步,夜晚,树下有更黑的黑暗;于是那树,那沉默的树,暗中伸展它的根,加大它所能荫庇的土地,一厘米一厘米地向外。

⑥[A]但是,这世界上还有别的东西,别的东西延伸得更快,柏油路一里一里铺过来,高压线一千码一千玛架过来,公寓楼房一排一排挨过来。[夹批:_______]那树被一重又一重死鱼般的灰白色包围。连根须都被压路机碾进灰色之下,但树顶仍在雨后滴翠,有新的建筑物衬托,绿得更深沉。即便被工头和工务局里的科员端详过计算过无数次,但依然绿着。

⑦计程车像饥蝗拥来。“为什么这儿有一棵树呢?”“而且是这么老这么大的树。”人们喃喃,在车轮扬起的滚滚黄尘里,在一片焦躁恼怒的喇叭声里,那一片清阴不再有用处。公共汽车站搬了,水果摊搬了,幼儿园也要搬,只有那树屹立不动,连一片叶也不落下。

⑧啊,啊,树是没有脚的。树是世袭的土著,是春泥的效死者。树离根,根离土,树即毁灭。它们的传统是引颈受戮,即使是神话作家也不曾说森林逃亡。上帝曾说:“你绿在这里,绿着生,绿着死,死复绿。”啊!所以那树,冒死掩覆已失去的土地。在星空下仰望上帝。

⑨这天,一个喝醉了的驾驶者以六十英里的速度,对准树干撞去。于是人死。于是交通专家宣判那树要偿命。[B]于是这一天来了。电锯从树的踝骨咬下去,嚼碎,撒了一圈白森森的骨粉。那树仅仅在倒地时呻吟了一声。[夹批:_______]这次屠杀安排在深夜进行,为了不影响马路上的交通。夜很静,像树的祖先时代。星临万户,天象庄严,可是树没有说什么,上帝也没有。尸体的肢解和搬连夜完成,早晨,行人只见地上有碎叶,叶上的每一平方厘米仍绿着。它果然绿着生、绿着死。

⑩一个清道妇说,昨天早晨,她扫过这条街,树仍在,住在树干里的蚂蚁大搬家,由树根到马路对面,流成一条细细的黑河,她用作证的语气说,她以没见过那么多蚂蚁,那一定是一个蚂蚁国。她甚至说,有几个蚂蚁像苍蝇一般大,她一面说,一面用扫帚划出大移民的路线,汽车的轮胎几次将队伍切成数段,但秩序毫不紊乱。老树是通灵的,它预知被伐,将自己的灾祸先告诉体内的寄生虫,于是弱小而坚韧的民族,决定远征,一如当初它们远征而来,每一个黑斗士离巢后,先在树干上绕行一周,表示了依依不舍,它们来参加树的葬礼。

两星期后,根被挖走了,为了割下这颗生满虬须的大头颅,刽子手做了个陷阱,切断他所有的动脉静脉。时间仍然是在夜间,这一夜无星无月,黑得像一块仙草冰。他们带利斧和美制的十字镐来,带工作灯来,人造的强光把举镐挥斧的影子投射在路面上,在公寓二楼的窗帘上,跳跃奔腾如巨无霸……

现在,日月光华,周道如砥,已无人知道有过这么一棵树,更没人知道几千条断根压在一层石子一层沥青又一层柏油下闷死。

(有删改)

(1)下列对选文理解有误的一项是 C

A.选文运用拟人手法。赋予“那树”真实的性灵,给人以沉重的悲剧感。

B.第⑥段描写那树在遭受不公待遇时仍“绿得深沉”,表现了“那树”无私奉献,忍辱负重,胸怀豁达的品质。

C.选文描述那树一直默默奉献,最后毫无怨言地引颈受戮的过程,歌颂了它的献身精神,体现了一切都要为了发展的主旨。

D.第⑨段中“夜很静,像树的祖先时代,星临万户,天象庄严”一语渲染了树被伐倒之时庄严、悲壮的气氛。

(2)夹批是批注的一种形式,它可以及时记录我们阅读时的思考和感悟。请参照选文中的“夹批”示例,从A、B中选择一处从修辞、用词或句式角度做赏析式夹批。

(3)编者删改文本时,对第⑩段“蚂蚁搬家”的情节删留犹豫不决,请你帮忙抉择并说明理由。

(4)有人说王鼎钧的散文是柔软的,又是有重量的,请从备选材料中选择合适的两项结合加点字分析。

备选材料:

A.作家的悲悯情怀

B.对物质文明与自然环境的反思

C.对人性的深度挖掘

(5)阅读下列背景资料和网友评说,写一段微评论,就古树的“砍”与“移”发表你的看法。

要求:①观点明确,逻辑严密,条理清晰;②正确书写汉字,准确运用标点,规范运用语言;③字数至少150字。

[背景资料]2019.5.25温州望江东路水门头125岁大榕树因古树保护性移植工程的需要正式开始“搬家”,该移植工程造价约177万元。

[网友评说]

甲:我不明白这些树存在的价值,开车行驶在那个路段路变窄了不说,关键是边上有所学校,一到放学对学生的安全影响太大。温州榕树多得是,砍掉多干脆,花那价钱,太不值!还不如多造一座公交站台。

乙:绝对有必要,整个浙江省榕树也只有温州有分布。还别说,那么大的一棵,树径都有1米,不过就是觉得青了点,能提升一下移植技术,降低点成本吗?

【分析】这篇文章讲述了“那棵树”经历了历史沧桑,描述那树一直默默奉献,最后毫无怨言地引颈受戮的过程,歌颂了它的献身精神,批判了人为了发展,不顾一切的无情与冷酷,让我们深深地体会到作者对“那树”充满了敬意和赞美之情。

【解答】(1)本题考查对选文的理解。

ABD.正确;

C.选文通过描述树的献身精神,批判了人为了发展,不顾一切的无情与冷酷,不是表现“一切都要为了发展的主旨”。

故选:C。

(2)本题考查语句赏析。注意要求从修辞、用词或句式角度做赏析。A.“柏油路一里一里铺过来,高压线一千码一千码架过来,公寓楼房一排一排挨过来”运用了排比的修辞手法,“铺”“架”“满”等动词,突出有力地写出了人类的活动速度之快,在不断地破坏着自然环境,暗示了那树最终的悲惨命运。B.“咬下去”“嚼碎”“撒了一圈白森森的骨粉”“呻吟”分别写电锯锯树的动作与树的反映,赋予电锯与树以人的动作,是运用拟人的手法,生动形象地写出了人的愚昧和冷酷,大树遭砍伐的悲惨遭遇。

(3)本题考查文章内容分析。首先明确态度,然后结合文本分析原因。第⑩段“蚂蚁搬家”写“弱小而坚韧的民族,决定远征,一如当初它们远征而来。每一个黑斗士离巢后,先在树干上绕行一周,表示了依依不舍,它们来参加树的葬礼”,表现它们对树的依依不舍的深情,与人对树的“尸体的肢解和搬运连夜完成”“刽子手做了个陷阱,切断他所有的动脉静脉”中表现出的无情冷酷形成鲜明的对比,表达了作者对人类行为的批判与反思。因此应该留下来。

(4)本题考查对作者思想感情分析。“柔软”的意思是软和,不坚硬。“有重量”指的是作品有深度,能给人以强烈的感情共鸣。示例:从文章第⑨段的“这次屠杀安排在深夜进行,为了不影响马路上的交通”和第 段的“刽子手做了个陷阱”中,可以看出,作者把人们砍树的行为称为“刽子手”“屠杀”,表达了他对人的冷酷行径的批判,体现出了他对人性的深度挖掘,体现出散文的“有重量”;第⑨段的树“它果然绿着生、绿着死”,表达了作者对树的勇于牺牲的赞美,充满了悲天悯人的情怀,表现出作者“柔软”的人性关怀特点。

(5)本题考查阅读迁移能力。就古树的“砍”与“移”发表你的看法,言之成理即可。示例:我认为古榕树该移不该砍。保护环境不是一句口头上的承诺,而应该贵在行动。树是大自然的重要组成部分,尤其是作为珍贵的古树,它们活到这个岁数,很不容易。和上了年纪的百岁老人一样,就应该受到全社会的尊敬与保护。树木的存在,净化着我们呼吸的空气,增加着我们生活的环境的美感,我们能因为它存在而产生的一时的不方便就否定它的价值吗?正如一个家庭中的老人,你能因为他行动不便阻碍了你的快速出门,就把他扔出去吗?你应该做的是寻找更好的相处方式和解决办法,既对自己方便,又能让老人颐养天年。

答案:

(1)C

(2)A.运用了排比的修辞手法,有力地写出了人类的建设活动,虽然速度很快,但也在不断地破坏着自然环境,暗示了那树最终的命运。

B.运用拟人的手法,生动形象地描述了大树的惨遭砍伐,表现了人的愚昧和冷酷。

(3)示例:留。理由:作者写人不知感恩,砍倒了大树;渺小的蚂蚁却因为曾受到过大树的恩惠而来给大树送行。人与蚂蚁形成了鲜明的对比,用蚂蚁的感恩来反衬人类的无情与忘恩负义。

(4)作者把人们砍树的行为称为“刽子手”“屠杀”,体现出了他对人性的深度挖掘,表现出散文的“有重量”;把人类的建设成果称之为“死鱼般的灰白色”,写树顶“仍在雨后滴翠,有新的建筑物衬托,绿得更深沉”,对比鲜明,表现作者对物质文明建设与自然环境保护的思考,令人反省,表现出作者“柔软”的人文关怀。

(5)示例:我认为古榕树该移不该砍。树是自然的一员,整个浙江省榕树也只有温州有分布,百年古树更是难得,它见证了温州城市的变迁,与千千万万树木美化净化着这座城市的环境,已经成了一座城市的标志。砍一棵树容易,种活一棵树艰难,对待一棵树的态度也可以看出人们的环保意识。我们不能因为古树的存在不适应如今人们的生活而擅加砍伐,当然能提升移栽技术,降低成本会更好。

【点评】“规范作答”不能忘记的三个原则:

(1)答案在文中(直接来源于文中或或从文中提炼);

(2)选择并重组文中关键词句(注意原文表述角度与设问角度是否一致);

(3)分点分条作答。

6.(17分)探究诗文主题。

A

卜算子 咏梅

毛泽东

风雨送春归,飞雪迎春到。

已是悬崖百丈冰,犹有花枝俏。

俏也不争春,只把春来报。

待到山花烂漫时,她在丛中笑。

B

红梅①

苏轼

怕愁贪睡独开迟,自恐冰容不入时。

故作小红桃杏色,尚余孤瘦雪霜姿。

寒心未肯随春态,酒晕无端上玉肌。

诗老不知梅格在,更看绿叶与青枝。

【注】①此诗是作者贬谪黄州期间所作。诗老,即指苏轼的前辈诗人石延年。所写咏梅诗中有“认桃无绿叶,变杏有青枝”句。

C

病梅馆记

清 龚自珍

江宁之龙蟠,苏州之邓尉,杭州之西溪,皆产梅。或曰:“梅以曲为美,直则无姿;以欹①为美,正则无景;以疏为美,密则无态。”固也。此文人画士,心知其意,未可明诏大号以绳天下之梅也;又不可以使天下之民斫直,删密,锄正,以夭梅病梅为业以求钱也。梅之欹之疏之曲,又非蠢蠢②求钱之民能以其智力为也。有以文人画士孤癖之隐,明告鬻③梅者,斫其正,养其旁条,删其密,夭其稚枝,锄其直,遏其生气,以求重价,而江浙之梅皆病。文人画士之祸之烈至此哉!

予购三百盆,皆病者,无一完者。既泣之三日,乃誓疗之:纵之顺之,毁其盆,悉埋于地,解其棕缚;以五年为期,必复之全之。予本非文人画士,甘受诟厉,辟病梅之馆以贮之。

呜呼!安得使予多暇日,又多闲田,以广贮江宁、杭州、苏州之病梅,穷予生之光阴以疗梅也哉!

【注】①欹(qī):倾斜。②蠢蠢:无知的样子。③鬻(yù):卖。

(1)请参与以下两位同学的诗歌阅读讨论。

甲:我觉得苏轼《红梅》诗中的① 梅格 是一个关键词,它体现了诗人的创作意图,这个词也符合毛泽东的咏梅词。

乙:我发现两首诗词有很多地方意思相似,如他们的第四句“犹”与“尚”的意思,都是描绘梅的傲雪凝霜之姿。

甲:读懂一首诗还要联系作者背景和前后文,我认为这两句还有很大的不同:② “犹有花枝俏”表达梅花依然傲雪俏丽绽放,“尚余孤瘦雪霜姿”写出了花朵稀疏俊逸,格调孤傲不群的特性。

(2)解释句中加点字。

①未可明诏大号以绳天下之梅也: 约束

②遏其生气: 阻碍

③悉埋于地: 全部

④夭其稚枝: 稚嫩

(3)选出下列句中加点的“以”字用法与例句相同的一项 B

例句:梅以曲为美

A.皆以美于徐公也

B.而安陵以五十里之地存者

C.穷予生之光阴以疗梅也哉

D.以塞忠谏之路也

(4)请用现代文翻译文中划横线的句子。

予本非文人画士,甘受诟厉,辟病梅之馆以贮之。

(5)请结合以上选文分析“梅”的不同形象和作者的思想感情。

【分析】参考译文:

A.年复一年,风雨送春归去,但漫天大雪又将春天迎了回来。哪怕县崖峭壁上结下百丈冰凌,面对如此盛大寒冷的冬景,梅花仍然一支独秀,傲然挺拔。春天来临了,人间充满了柔和温暖的气息,悬崖上终于山花烂漫,一片绚丽。梅花以自己的赤诚迎来了灿烂的春天。原来一枝独秀,傲然挺拔的梅花,没有丝毫的妒意,却很欣慰安详地隐于烂漫的春色之中。

B.红梅花害怕忧愁而贪恋睡觉,所以才迟迟独自开放;这是因为它担心自己玉洁冰清的美丽面容会不合时宜而受到世人猜忌。所以,只得故意妆扮出浅浅粉红般的桃杏颜色。但是红梅的枝条还是保持了孤独而细瘦的样子,呈现出经受霜雪考验后仍然劲挺的姿态。梅花的内心是适应寒冷的,不愿意随着春天的到来而展示自己的美态,显露出浅红的桃杏色,那不过是酒后泛起的红晕无来由表露在美人的面容上罢了。老诗人不懂得梅花的品格所在,怎么只从外表有无绿叶与青枝来分辨梅花和桃杏呢?

C.江宁的龙蟠里,苏州的邓尉山,杭州的西溪,都出产梅。有人说:“梅凭着弯曲的姿态被认为是美丽的,笔直了就没有风姿;凭着枝干倾斜被认为是美丽的,端正了就没有景致;凭着枝叶稀疏被认为是美丽的,茂密了就没有姿态。”本来就如此。(对于)这,文人画家在心里明白它的意思,却不便公开宣告,大声疾呼,用(这种标准)来约束天下的梅。又不能够来让天下种梅人砍掉笔直的枝干、除去繁密的枝条、锄掉端正的枝条,把枝干摧折、使梅花呈病态作为职业来谋求钱财。梅的枝干的倾斜、枝叶的疏朗、枝干的弯曲,又不是那些忙于赚钱的人能够凭借他们的智慧、力量做得到的。有的人把文人画士这隐藏在心中的特别嗜好明白地告诉卖梅的人,(使他们)砍掉端正的(枝干),培养倾斜的侧枝,除去繁密的(枝干),摧折它的嫩枝,锄掉笔直的(枝干),阻碍它的生机,用这样的方法来谋求大价钱,于是江苏、浙江的梅都成病态了。文人画家造成的祸害严重到这个地步啊!

我买了三百盆梅,都是病梅,没有一盆完好的。我已经为它们流了好几天泪之后,于是发誓要治疗它们:我放开它们,使它们顺其自然生长,毁掉那些盆子,把梅全部种在地里,解开捆绑它们棕绳的束缚;把五年作为期限,一定使它们恢复和使它们完好。我本来不是文人画士,心甘情愿受到辱骂,开设一个病梅馆来贮存它们。

唉!怎么能让我有多一些空闲时间,又有多一些空闲的田地,来广泛贮存南京、杭州、苏州的病态的梅树,竭尽我毕生的时间来治疗病梅呢!

【解答】(1)本题考查对文章内容的理解。“诗老不知梅格在,更看绿叶与青枝”意思是老诗人不懂得梅花的品格所在,怎么只从外表有无绿叶与青枝来分辫梅花和桃杏呢?其中,“梅格”指梅花的品格,是苏轼《红梅》诗中的一个关键词。“犹有花枝俏”描绘了梅的傲雪凝霜之姿,表达梅花依然傲雪俏丽绽放;“尚余孤瘦雪霜姿”描绘了红梅的枝条还是保持了孤独而细瘦的样子,呈现出经受霜雪考验后仍然劲挺的姿态。写出了花朵稀疏俊逸,格调孤傲不群的特性。

(2)本题考查词语的理解。解答此题需结合句子的意思来理解。

①句意为:不便公开宣告,大声疾呼,用(这种标准)来约束天下的梅。绳:约束。

②句意为:阻碍它的生机。遏:阻碍。

③句意为:把梅全部种在地里。悉:全部。

④句意为:摧折它的嫩枝。稚:稚嫩。

(3)本题考查一词多义。“梅以曲为美”的“以”是凭借的意思。

A.不相同,以:认为。

B.相同。

C.不相同,以:来。

D.不相同,以致于。

故选:B。

(4)本题考查句子的翻译。此句中重点词语有:予,我。诟厉,辱骂。以,来。此句译为:我本来不是文人画士,心甘情愿受到辱骂,开设一个病梅馆来贮存它们。

(5)本题考查诗文的比较阅读。《卜算子 咏梅》此词塑造了梅花俊美而坚韧不拔的形象,鼓励人们要有威武不屈的精神和革命到底的乐观主义精神。上阕主要写梅花傲寒开放的美好身姿,描绘梅花的美丽、积极与坚贞;下阕主要写梅花的精神风貌,表现了梅花坚强不屈、不畏寒冷,对春天充满信心和谦虚的风格。《红梅》是作者贬谪黄州期间,因读北宋诗人石延年《红梅》一诗有感而作,本诗是第一首。这首词紧扣红梅既艳如桃杏又冷若冰霜、傲然挺立的独特品格,抒发了自己达观超脱的襟怀和不愿随波逐流的傲骨。《病梅馆记》通过描写病梅端正笔直的枝条被砍掉,横斜的旁枝却得到保养,新生的嫩芽被毁掉,发展的生机被遏制,以梅喻人,形象地揭露和抨击了清朝封建统治者束缚人们思想,压抑,摧残人才的罪行,表达了作者要求改革政治,打破严酷的思想统治,追求个性解放的强烈愿望。

答案:

(1)①梅格 ②“犹有花枝俏”表达梅花依然傲雪俏丽绽放,“尚余孤瘦雪霜姿”写出了花朵稀疏俊逸,格调孤傲不群的特性。

(2)①约束 ②阻碍 ③全部 ④稚嫩

(3)B

(4)我本来不是文人画士,心甘情愿受到辱骂,开设一个病梅馆来贮存它们。

(5)《卜算子 咏梅》塑造了梅花俊美而坚韧不拔的形象,鼓励人们要有威武不屈的精神和革命到底的乐观主义精神。

《红梅》写了红梅既艳如桃杏又冷若冰霜、傲然挺立的独特形象,抒发了自己达观超脱的襟怀和不愿随波逐流的傲骨。

《病梅馆记》中,“病梅”象征着病态的社会和被摧残禁锢的人材,通过描写病梅,作者托梅议政,以梅喻人,形象地揭露和抨击了清朝封建统治者束缚人们思想,压抑,摧残人才的罪行,表达了作者要求改革政治,打破严酷的思想统治,追求个性解放的强烈愿望。

【点评】文言文翻译解答时要先回到语境中,根据语境读懂句子的整体意思,然后思考命题者可能确定的赋分点,首先要找出关键实词、虚词,查看有无特殊句式,运用“留”“删”“调”“换”“补”的方法,直译为主,意译为辅。并按现代汉语的规范,将翻译过来的内容进行适当调整,达到词达句顺。

7.(13分)现代文人的饮馔之道

《吃相》

梁实秋

①一位外国朋友告诉我,他旅游西南某地的时候,偶于餐馆进食,忽闻壁板砰砰作响,其声清脆,密集如联珠炮,向人打听才知道是邻座食客正在大啖其糖醋排骨。这一道菜是这餐馆的拿手菜,顾客欣赏这个美味之余,顺嘴把骨头往旁边喷吐,你也吐,我也吐,所以把壁板打得叮叮当当响。不但顾客为之快意,店主人听了也觉得脸上光彩,认为这是大家为他捧场。这位外国朋友问我这是不是国内各地普遍的风俗,我告诉他我走过十几省还不曾遇见过这样的场面,而且当场若无壁板设备,或是顾客嘴部筋肉不够发达,此种盛况即不易发生。可是我心中暗想,天下之大,无奇不有,这样的事恐怕亦不无发生的可能。

②《礼记》有“毋啮骨”之诫,大概包括啃骨头的举动在内。糖醋排骨的肉与骨是比较容易脱离的,大块的骨头上所联带着的肉若是用牙齿咬断下来,那龇牙咧嘴的样子便觉不大雅观。所以“割不正不食”“席不正不食”都是对于在桌面上进膳的人而言,啮骨应该是桌底下另外一种动物所做的事。 不要以为我们一部分人把排骨吐得劈拍响便断定我们的吃相不佳。各地有各地的风俗习惯。世界上至今还有不少地方是用手抓食的。听说他们是用右手取食,左手则专供做另一种肮脏的事,不可混用,可见也还注重清洁。我不知道象咖喱鸡饭一类粘糊糊儿的东西如何用手指往嘴里送。用手取食,原是古已有之的老法。罗马皇帝尼禄大宴群臣,他从一只硕大无比的烤鹅身上扯下一条大腿,手举着鼓槌,歪着脖子啃而食之,那副贪婪无厌的饕餮相我们可于想象中得之。罗马的光荣不过尔尔,等而下之不必论了。欧洲中古时代,餐桌上的刀叉是奢侈品,从十一世纪到十五世纪不曾被普遍使用,有些人自备刀叉随身携带,这种作风一直延至十八世纪还偶尔可见,据说在酷嗜通心粉的国度里,市尘道旁随处都有贩卖通心粉(与不通心粉)的摊子,食客都是伸出右手象是五股钢叉一般把粉条一卷就送到口里,干净利落。

③不要耻笑西方风俗鄙陋,我们泱泱大国自古以来也是双手万能。礼记:“共饭不泽手。”吕氏注曰:“不泽手者,古之饭者以手,与人共饭,摩手而有汗泽,人将恶之而难言。”饭前把手洗洗揩揩也就是了。把一块生猪肘子放在铁楯上拔剑而啖之,那是鸿门宴上的精彩节目,可是那个吃相也就很可观了。我们不愿意在餐桌上挥刀舞叉,我们的吃饭工具主要的是筷子,筷子即箸,古称饭頍。细细的两根竹筷,搦在手上,运动自如,能戳、能夹、能撮、能扒、神乎其技。不过我们至今也还有用手进食的地方、象从兰州到新疆,“抓饭”“抓肉”都是很驰名的。我们即使运用筷子,也不能不有相当的约束,若是频频夹取如金鸡乱点头,或挑肥拣瘦的在盘碗里翻翻弄弄如拨草寻蛇,就不雅观。

④餐桌礼仪,中西都有一套。外国的餐前祈祷,兰姆的描写可谓淋漓尽致。家长在那里低头闭眼口中念念有词,孩子们很少不在那里做鬼脸的。我们幸而极少宗教观念,小时候不敢在碗里留下饭粒,是怕长大了娶麻子媳妇,不敢把饭粒落在地上,是怕天打雷劈。喝汤而不准吮吸出声是外国规矩,我想这规矩不算太苛,因为外国的汤盆很浅,好象都是狐狸请鹭鸶吃饭时所使用的器皿,一盆汤端到桌上不可能是烫嘴热的,慢一点灌进嘴里去就可以不至于出声。若是喝一口我们的所谓“天下第一菜”口蘑锅巴汤而不出一点声音,岂不强人所难?从前我在北方家居,邻户是一个治安机关,隔着一堵墙,墙那边经常有几十口子在院子里进膳,我可以清晰的听到“呼噜,呼噜,呼﹣﹣噜”的声响,然后是“咔嚓!”一声。他们是在吃炸酱面,于猛吸面条之后咬一口生蒜瓣。

⑤餐桌的礼仪要重视,不要太重视。外国人吃饭不但要席正,而且挺直腰板,把食物送到嘴边。我们“食不厌精,脍不厌细”,要维持那种姿势便不容易。我见过一位女士,她的嘴并不比一般人小多少,但是她喝汤的时候真能把上下唇撮成一颗樱桃那样大,然后以匙尖触到口边徐徐吮饮之。这和把整个调羹送到嘴里面去的人比较起来,又近于矫枉过正了。人生贵适意,在环境许可的时候是不妨稍为放肆一点。吃饭而能充分享受,没有什么太多礼法的约束,细嚼烂咽,或风卷残云,均无不可,吃的时候怡然自得,吃完之后抹抹嘴鼓腹而游,像这样的乐事并不常见。我看见过两次真正痛快淋漓的吃,印象至今犹新。一次在北京的“灶温”,那是一爿道地的北京小吃馆。棉帘启处,进来了一位赶车的,即是赶轿车的车夫,辫子盘在额上,衣襟掀起塞在褡布底下,大摇大摆,手里托着菜叶裹着的生猪肉一块,提着一根马兰系着的一撮韭黄,把食物往框台上一拍:“掌柜的,烙一斤饼!再来一碗炖肉!”等一下,肉 丝炒韭黄端上来了,两张家常饼一碗炖肉也端上来了。他把菜肴分为两份,一份倒在一张饼上,把饼一卷,比拳头要粗,两手扶着矗立在盘子上,张开血盆巨口,左一口,右一口,中间一口!不大的功夫,一张饼下肚,又一张也不见了,直吃得他青筋暴露满脸大汗,挺起腰身连打两个大饱膈。又一次,我在 青岛寓所的后山坡上看见一群石匠在凿山造房,晌午歇工,有人送饭,打开笼屉热气腾腾,里面是半尺来长的酦面蒸饺,工人蜂拥而上,每人拍拍手掌便抓起饺子来咬,饺子里面露出绿韭菜馅。又有人挑来一桶开水,上面漂着一个瓢,一个个红光满面围着桶舀水吃。这时候又有挑着大葱的小贩赶来兜售那象甘蔗一般粗细的大葱,登时又人手一截,像是饭后进水果一般。上面这两个景象,我久久不能忘,他们都是自食其力的人,心里坦荡荡的,饿来吃饭,取其充腹,管什么吃相!

(1)本文从一个外国朋友关于“吃相”的疑惑入笔,想到了《礼记》“毋啮骨”之诫,引出了“无奇不有”的

种种吃相:有罗马皇帝尼禄的“饕餮相”,有意大利人吃通心粉的“风卷残云相”; ① 有壮士樊哙鸿门宴上的“豪侠相” ; 有外国家长就餐前的“虔诚相”、孩子的“调皮相”;② 有中国孩子就餐的“谨慎相” ;③ 有邻户保安、车夫和一群石匠的“粗犷相” ;有女士的“淑女相”……凡是他耳闻目睹的“吃相”都揽入笔底,取材广泛,贴近生活旁征博引,然后妙笔点睛,化龙飞舞。

(2)探究这些“吃相”,结合梁实秋先生的见解,你发现了什么?

(3)梁实秋先生的散文,语言幽默风趣。他的幽默风趣分为以下几种类型:一是丰富的联想,二是细 腻的描写,三是善用修辞手法。请选择其中的两种幽默类型,结合文本加以分析。

(4)作者出身秀才世家,幼承庭训,饱读诗书;成年后求学清华,再又留美,深受英美文学熏陶:可谓学养深厚,中西兼通。从其纵横捭阖地谈说吃相的内容来看,鲜明可见其文士情怀与仁厚宅心。 结合文本内容,说说梁实秋先生的文士情怀与仁厚宅心。

【分析】本文从一个外国朋友关于“吃相”的疑惑入笔,想到了《礼记》“毋啮骨”之诫,引出了“无奇不有”的种种吃相:有罗马皇帝尼禄的“饕餮相”,有意大利人吃通心粉的“风卷残云相”;有壮士樊哙鸿门宴上的“豪侠相”; 有外国家长就餐前的“虔诚相”、孩子的“调皮相”;有中国孩子就餐的“谨慎相”;③有邻户保安、车夫和一群石匠的“粗犷相”;有女士的“淑女相”……凡是他耳闻目睹的“吃相”都揽入笔底,取材广泛,贴近生活旁征博引,然后妙笔点睛,化龙飞舞。

【解答】(1)本题考查文本内容的概括。解答此题按题干中给出的内容找到对应的内容,然后概括出未出示的几种“吃相”即可。注意句式与所给“吃相”的表述相同。文章第二段最后写的是意大利人吃通心粉时的“风卷残去相”;接着第三段描述了鸿门宴上的吃相,主角是“壮士樊哙”,根据“把一块生猪肘子放在铁楯上拔剑而啖之”可见其“吃相”为“豪侠相”;第四段开始写的是外国家长就餐前的“虔诚相”、孩子的“调皮相”,然后写的是中国孩子在就餐前的“谨慎”;接着就喝汤不发出声响,引出“邻户是一个治安机关,隔着一堵墙,墙那边经常有几十口子在院子里进膳”的响声,可概括为“有邻户保安、车夫和一群石匠的‘粗犷相’”。

(2)本题考查信息的筛选与概括。题干要求我们找出梁实秋先生探究各种“吃相”的目的,所以从文中找出作者针对这些吃相发表见解的议论句来概括即可。如:“不要以为我们一部分人把排骨吐得劈拍响便断定我们的吃相不佳。各地有各地的风俗习惯”,“餐桌礼仪,中西都有一套”“餐桌的礼仪要重视,不要太重视”;“人生贵适意,在环境许可的时候是不妨稍为放肆一点。”从梁实秋先生的观点以及支撑观点所举的各种吃相的例子,可以看出他对生活的观察细致,并能对普通的生活细节进行思考,形成的观点。围绕着他的选材与表达的观点之间的关系来谈自己的理解即可。

(3)本题考查作品语言的理解与分析。题干给出梁实秋幽默风趣的语言三种表现类型,从文中找出具体的例子分析其中的两种类型即可。 由丰富的联想达到幽默风趣的效果,比如文章第二段由《礼记》中的“毋啮骨”,联想到“啮骨应该是桌底下另外一种动物所做的事”。由细腻的描写达到幽默风趣的效果,比如文章第五段中对拉车者吃饼的描述。以修辞手法达到幽默风趣的效果,比如第三段中的“……若是频频夹取如金鸡乱点头,或挑肥拣瘦的在盘碗里翻翻弄弄如拨草寻蛇,就不雅观”的比喻,“细细的两根竹筷,搦在手上,运动自如,能戳、能夹、能撮、能扒、神乎其技”的排比。找出对应的例子,并分析其幽默的效果即可

(4)本题考查作品内容的理解与分析。题干中所说的“文士情怀与仁厚宅心”,从题干中对梁实秋先生的经历介绍来看,指的就是高级知识分子学者对普通生活的关注与解读。文中所写的“吃相”属于最普通生活是最普通的一面,但是作者却写得十分细致,并能将“吃相”按不同人物的性格、身份等进行分类,从文中找出相应的例子,表现他对普通生活的关注与自己的独特观点即可。

答案:

(1)①有壮士樊哙鸿门宴上的“豪侠相”;②有中国孩子就餐的“谨慎相”;③有邻户保安、车夫和一群石匠的“粗犷相”

(2)各地有各地的风俗习惯和礼仪,不要因为我们的个别怪异吃相便断定我们的吃相不佳;餐桌礼仪虽然重要,但不要太重视;“人生贵适意,在环境许可的时候是不妨稍为放肆一点”的。要达到梁实秋先生这样的境界绝非易事,必须有观察和思考生活的习惯,形成厚实的生活积累,有渊博的文化底蕴,有机智敏锐、幽默风趣的个性心理品质才行。

(3)他的幽默风趣有以下几种类型:一是丰富的联想,例开头在分析食客吐骨头“把壁板打得叮叮当当响”这种情况在其他地方不易发生时,居然想到是因为其他地方“顾客嘴部筋肉不够发达”;又如在引述《礼记》的“毋啮骨”之诫时,想到“啮骨应该是桌底下另外一种动物所做的事”,以此从反面来佐证“毋啮骨”,令人喷饭。二是细腻的描写,如在描写车夫的粗犷吃相时写道:“他把菜肴分为两份,一份倒在一张饼上,把饼一卷,比拳头要粗,两手扶着矗立在盘子上,张开血盆巨口,左一口,右一口,中间一口!不大的功夫,一张饼下肚,又一张也不见了,直吃得他青筋暴露满脸大汗,挺起腰身连打两个大饱膈。”描写细致入微,还带些夸张,如同漫画一般,令人捧腹;三是善用修辞手法,例如“食客都是伸出右手象是五股钢叉一般把粉条一卷就送到口里,干净利落”,“……若是频频夹取如金鸡乱点头,或挑肥拣瘦的在盘碗里翻翻弄弄如拨草寻蛇,就不雅观”,这是比喻。“细细的两根竹筷,搦在手上,运动自如,能戳、能夹、能撮、能扒、神乎其技”,这是排比。如此等等,种种修辞手法的运用,使文章显得生动形象,文采斐然,文笔活泼。 作者灵活运用比喻、夸张手法描绘吃相,如“食客都是伸出右手像是五股钢叉一般把粉条一卷就送到口里”一句,“五股钢叉”之喻,极写食客急不可耐之态。又如对用筷姿势的刻画,“如金鸡乱点头”“如拨草寻蛇”,譬喻生动,突出其吃相之不雅,具有鲜明的视觉形象。有的语句联想新奇,幽默诙谐。如“因为外国的汤盆很浅,好像都是狐狸请鹭鸶吃饭时所使用的器皿”,仔细玩味,忍俊不禁。

(4)身为留过洋的大学教授、高级知识分子,他谈起吃相之种种趣事,却不以清高自我标榜。行文中多处涉笔底层百姓,诸如车夫、石匠的吃相,对其进食之粗豪举止的勾画可谓栩栩如生,而无挖苦嘲讽之意。从“他们都是自食其力的人,心里坦荡荡的,饿来吃饭,取其充腹,管什么吃相!”可见作者对劳动人民乐天知命、自食其力的朴实、本色一面的肯定。从深层讲,这也正是梁实秋本人内情丰赡、心平气和、甘于淡泊的真实写照。作者有雅俗共赏的视野,对吃相雅与不雅持辩证分析的态度。如“餐桌的礼仪要重视,不要太重视”,又说“人生贵适意”,认为环境许可时,未尝不妨“稍微放肆一点”。从这些议论不难看出梁实秋先生的中庸之道,或者更进一步讲,这里面有儒家思想与庄禅意识的杂糅与融通。你看他,一方面引“割不正不食”“席不正不食”等《论语》中的古训,另一面又坦言环境许可时,“细嚼慢咽”或“风卷残云”,“均无不可”,不必太计较什么礼法,因为适意为贵呀。在超脱与自由中,追求内在的和谐,对人作为生命主体的自由、独立本性的尊重。这是潜藏在“吃相”趣谈背后的精神底蕴。

【点评】信息筛选的题目,答题时注意审清题干,然后锁定区位,概括文意作答,此题是综合筛选的题目,要立足原文,从精神品质和成就贡献的角度进行信息筛选的题目,有局部信息筛选和综合信息筛选,局部信息筛选集中在文章的某个段落,综合信息筛选集中在文章的某个部分或全文。答题时首先要求审清题干,确定试题的类型是局部信息筛选还是综合信息筛选,局部信息筛选要对对应的段落进行划分,提取关键词语。

三、探寻写作世界(60分)(任选一个任务,根据要求作文)

8.(60分)梁实秋说:吃相,藏着你的性情,我们每天都少不了吃,各有各的吃法,各有各的理,你对“吃”有什么感受与联想?

以“吃”为话题,写一篇不少于600字的记叙类文章,题目自拟,立意自定。

[写作要求]

①明确写作目的,依据文体进行构思,表达自己的发现。

②不得套写,不得透露个人信息,不少于600字。

【分析】本题是命题作文。“吃”这个话题,非常平常,却意味丰富。审题时要学会用补问法,进行自问自答。比如:吃什么?可以是美食,也可以是生活经历,比如吃苦、吃亏、吃醋等。怎么吃?可以谈吃相,反映中国的礼仪文化;谈吃东西的方式、吃的器具等,反映中西文化的差别。跟谁吃?可以是亲人、同学、陌生人。在哪里吃?在野地里吃可能别有趣味;在饭店吃和在家里吃,各有千秋。什么时候吃?年夜饭在特殊的节日,婚宴和丧宴又有着不同的氛围。谁吃?可以是“我”吃,可以是长辈吃,也可以是古人吃,还可以是文学作品中的人物吃……对于这样单个字的话题,要学会多问几个为什么,学会精选素材。 文体不限,比如“吃苦”,可以写记叙文,叙述吃苦的经历和成果;可以写议论文,议论吃苦对人生成长的重要性;也可以抒发“吃苦人”的情感等等。

【解答】

我爱吃剩菜

奶奶喜欢吃剩菜。

每餐剩下的菜,她都会装在一个碟子里,舍不得丢。妈妈总提醒奶奶把剩菜倒了,剩菜不新鲜。奶奶总应道:“好,好。”可还是该怎么样就怎么样。兴许是之前的日子太苦,奶奶养成了节俭的习惯,妈妈也就由着她去了。

每每开饭前,奶奶就会把她留下的剩菜倒进锅里,滴上几滴酱油,洒上点儿鱼露,翻炒一遍。小小的厨房便蓄满了油烟味儿。酱油的香混合着各种菜味儿、肉味儿,闻起来还挺香。奶奶把炒完的菜装进一只小碗,放在自己面前,一副很珍视的样子。奶奶的一碗白米饭靠剩菜就吃完了,还吃得很香。见奶奶这样,有一次我偷偷从奶奶的小碗里夹了一根剩菜。奶奶见了,忙说:“小孩子吃啥剩菜!鱼摆在你面前,新鲜的不吃,反倒跟老太婆抢食物!”我忙把菜送进嘴里,可马上就吐出来了,太咸了。我喊道:“奶奶,这菜怎么这么咸!”我赶紧一口一口地喝汤。奶奶讪讪地笑:“习惯了,好下饭。”从那会儿起,我就讨厌吃剩菜。后来我才知道,奶奶年轻时的日子很苦,菜要咸,才下饭。

我上初中后,学校离家远,我回家也晚。回到家,家里人都吃过饭了。这时,奶奶总会从锅里拿出一盘菜,那盘剩菜不似奶奶吃的大杂烩,而是各种食物都摆放得整整齐齐,肉不是奶奶吃的那种只有骨头的,都是鸡腿、鸡翅、鸡胸肉,这个剩菜堪称豪华菜。奶奶一直温着,我吃的时候都热热的。

时间长了,我对剩菜产生了一种相依为命的感情。久而久之发现,有些菜是蒸得越久越好吃。学校有事回家晚了,奶奶一如既往地端出菜,她图省事把酱油直接淋在白斩鸡上,时间一长,酱油味儿浸入鸡肉里,咸中带着甜、香。那种味道是刚出锅的白斩鸡所没有的,剩饭也别有一番滋味。

渐渐地,我们培养出了默契。妈妈和我吃饭时特意将好吃的留着,让奶奶吃得更有营养。我不在家时,奶奶也帮我留着菜,她怕她的孙女吃不好。如今,一家人吃剩菜也吃得有滋有味了,吃出了几分情趣。

于是,我也爱吃剩菜了。

【点评】小作者抓住奶奶不让“我”吃剩菜、专门给“我”特制“豪华剩菜”、“我”和妈妈特意给奶奶留下更有营养的“剩菜”等描写,于细微之处感动读者。小作者能于普通小事中挖掘出感人细节,以小见大,文笔朴实,于不动声色间写出了家人之间的关爱。

9.梁实秋说:吃相,藏着你的性情,我们每天都少不了吃,各有各的吃法,各有各的理,你对“吃”有什么感受与联想?

由“吃”组成的汉语词汇不胜枚举,如:吃苦、吃亏、吃醋、吃透、吃得开、吃小灶、吃独食、吃老本、吃后悔药、靠山吃山等。请从画横线的十个词语中,任选一个拟个半命题作文的题目,然后将其补充完整,写一篇议论文,谈谈自己的认识与思考。

[写作要求]

①明确写作目的,依据文体进行构思,表达自己的发现。

②不得套写,不得透露个人信息,不少于600字。

【分析】这道作文题目,相当于选题作文。要求从十个词语中任选一个做标题,写一篇文章。十个备选词语都与“吃”有关,但都不是本来意义上的“把食物等咽进肚去”,而是取其引申义。比如,“吃醋”,并非真正的喝醋,而是表示嫉妒的意思;吃老本,比喻靠老资格吃饭,没有新的贡献。要理解这十个词各自的比喻义,再选择你最有感触的一个进行写作。文体不限,比如“吃苦”,可以写记叙文,叙述吃苦的经历和成果;可以写议论文,议论吃苦对人生成长的重要性;也可以抒发“吃苦人”的情感等等。

【解答】

吃亏是福

谁愿吃亏?反正我不愿意。可爷爷总是说:“吃亏是福,以后你会明白的。”

吃亏

五岁时,我与同伴发生争执。尽管我谨记爷爷的话,甘心“吃亏”,总是让着他,但还是被他打破了鼻子。这哪儿是“福”啊!

八岁时,老师见我家离学校最近,让我当教室钥匙保管员,每天最早到校开门,下午锁门后最迟离校。我又觉得有一些“吃亏”。

十一岁时,同桌住院后学习总跟不上。由于哥儿们关系太铁,而且他请我帮助补习一下,所以每次作业我都差不多重新为他讲习一遍。哎,为什么净是些吃亏的事?

福气

去年,那个欺负人的同伴“恶习”难改,为了一个玩具飞机打破了邻居伙伴的脑袋,结果是他不仅进了派出所、司法调解所,而且家长还赔了一大笔钱。而我,则一边“吃着亏”,一边安安分分地长成了大人们眼中的好孩子。

这学期,评选“三好学生”,我因“热心为班集体服务”而高票当选。

溯源

当我在得到大人们的夸奖时,我想到也许是我甘于“吃亏”,才温顺谦卑,有了好修养。

当我上台领取“三好学生”奖状时,我明白也许是我甘于“吃亏”,才培养了自己“为他人服务”的好思想,赢得了荣誉。

当我在成绩公布栏里看到自己名列前茅的时候,我觉得也许是我甘于“吃亏”,给同桌补习,才更好地巩固了我的知识,训练了我的思维。

“吃亏是福”,我会永远记着这句让我受益的话。

【点评】本文以“吃亏是福”为题,通过三个小标题分别写了自己“吃亏”的小事、自己生活与学习中获得的“福气”,以及对“福气”由来的溯源。主题突出,形式新颖。

2 / 2

同课章节目录