第4课 中古时期的亚洲 课件

图片预览

文档简介

(共45张PPT)

历史部编版

纲要下

第4课 中古时期的亚洲

《一千零一夜》又名《天方夜谭》,是阿拉伯最有代表性和影响最大的文学作品,以王后给国王讲故事为线索,把几百个故事串联起来。这些故事分别来自印度、埃及、波斯和两河流域等地,反映了阿拉伯帝国的社会生活,以及阿拉伯文化对古代世界文化的继承和发展。

阿拉伯国家,又称阿拉伯世界,是指以阿拉伯人为主要族群的国家,他们有统一的语言阿拉伯语,也有着相似的文化和风俗习惯,绝大部分阿拉伯人信奉伊斯兰教。

阿拉伯帝国

阿拉伯人最初的家乡是阿拉伯半岛,多部落并存,相互混战。7世纪初,穆罕默德创立伊斯兰教。622年,穆罕默德迁居麦地那,在那里建立政权,势力范围逐渐扩大。到他去世时,阿拉伯半岛基本统一。

7世纪中期起,阿拉伯人大规模向外扩张,先后征服叙利亚、两河流域、伊朗和北非的广大地区,到8世纪中期建立起地跨亚非欧三洲的大帝国。

穆罕默德610年在麦加创立伊斯兰教

穆罕默德622年出走麦地那

建立穆斯林公社与圣战

穆罕默德630年进军麦加。

至632年,阿拉伯半岛大体上归于统一。

伊斯兰教以一神崇拜代替氏族部落的多神崇拜

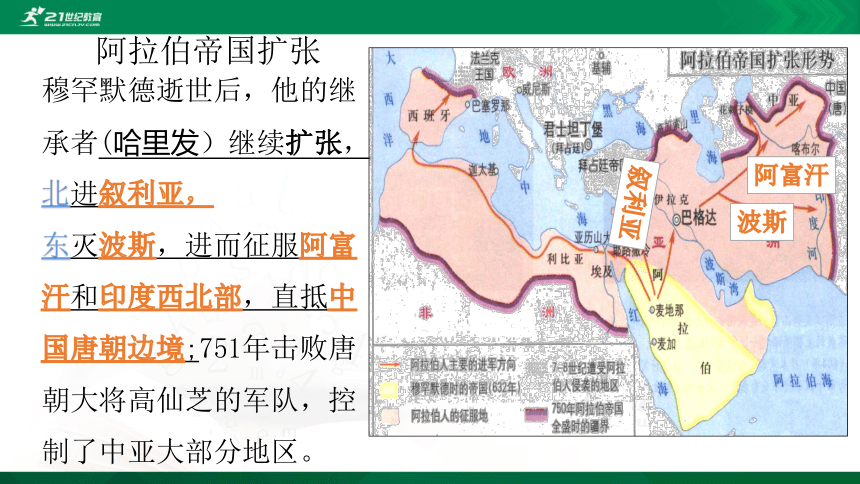

阿拉伯帝国扩张

穆罕默德逝世后,他的继承者(哈里发)继续扩张,北进叙利亚,

东灭波斯,进而征服阿富汗和印度西北部,直抵中国唐朝边境;751年击败唐朝大将高仙芝的军队,控制了中亚大部分地区。

叙利亚

波斯

阿富汗

在西线,阿拉伯人攻克埃及,横扫北非;

在西南欧洲的战场上,阿拉伯人长驱直入,占领了西班牙,接着越过比利牛斯山,为法兰克王国军队所阻。

埃及

北 非

西班牙

至8世纪中期,阿拉伯帝国的版图横跨亚、欧、非三大洲,是当时世界上疆域最大的帝国。

蒙古军队攻陷巴格达

从9世纪中叶起,阿拉伯帝国内讧不已。北非、西班牙等地的分裂势力,以及近200年之久的十字军东征,消耗了帝国的实力。1258年,蒙古人攻陷巴格达,阿拉伯帝国灭亡。

阿拉伯帝国鼎盛时期,政治稳定,最高统治者哈里发掌握政治、军事和宗教大权,下设各部大臣,辅助哈里发分掌行政、财政和宗教等方面的事务,其中以掌管财政和税务的部门最为重要。

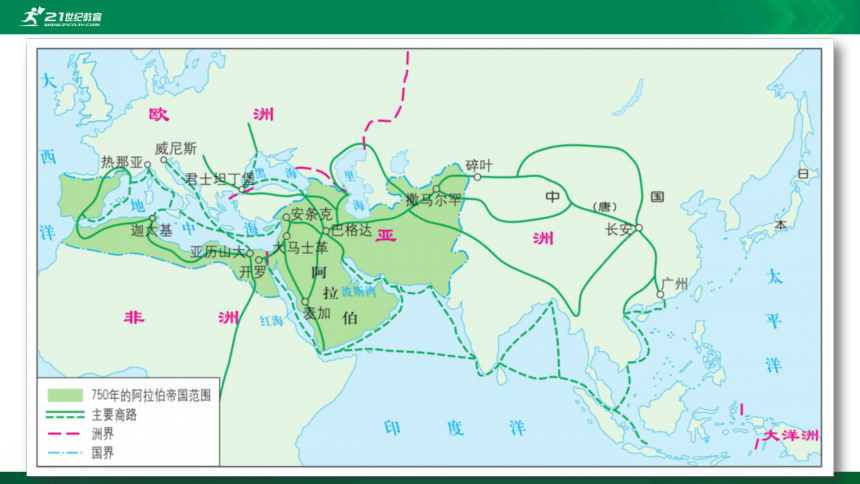

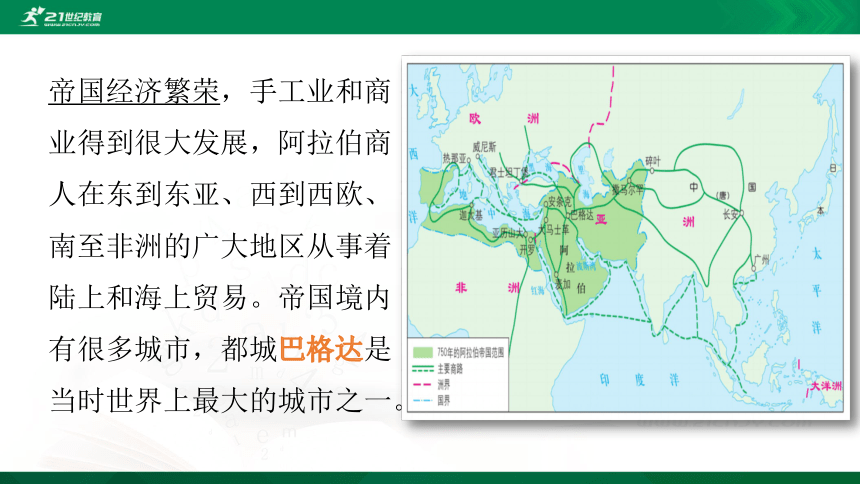

帝国经济繁荣,手工业和商业得到很大发展,阿拉伯商人在东到东亚、西到西欧、南至非洲的广大地区从事着陆上和海上贸易。帝国境内有很多城市,都城巴格达是当时世界上最大的城市之一。

政教合一的统治方式

帝国经济繁荣,手工业和商业得到很大发展,阿拉伯商人在东到东亚、西到西欧、南至非洲的广大地区从事着陆上和海上贸易。帝国境内有很多城市,都城巴格达是当时世界上最大的城市之一。

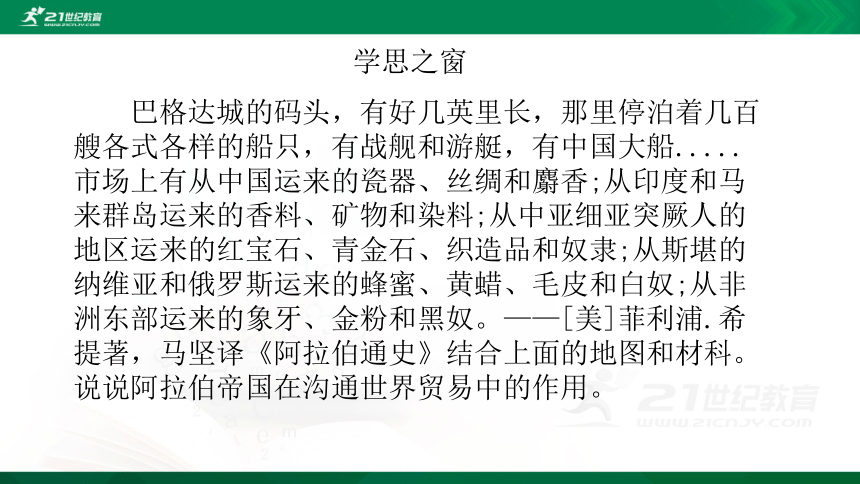

学思之窗

巴格达城的码头,有好几英里长,那里停泊着几百艘各式各样的船只,有战舰和游艇,有中国大船.....市场上有从中国运来的瓷器、丝绸和麝香;从印度和马来群岛运来的香料、矿物和染料;从中亚细亚突厥人的地区运来的红宝石、青金石、织造品和奴隶;从斯堪的纳维亚和俄罗斯运来的蜂蜜、黄蜡、毛皮和白奴;从非洲东部运来的象牙、金粉和黑奴。——[美]菲利浦.希提著,马坚译《阿拉伯通史》结合上面的地图和材科。说说阿拉伯帝国在沟通世界贸易中的作用。

这段材料告诉我们,巴格达城的码头相当发达,有数英里长,停泊着各种船只,包括商船,市场上的货物显然多靠码头上的船只运送。从阿拉伯人的贸易范围看,向东到中国和印度、马来群岛,向西到非洲,向北到俄罗斯和斯堪的纳维亚,几乎是当时所知世界的极限。市场上贩卖的商品有瓷器、宝石和奴隶,也有蜂蜜、香料和染料等日常生活必需品,说明贸易已经深入人们的日常生活。

阿拉伯人吸收了被征服地区的文化。他们广泛翻译古代波斯、印度、希腊和罗马的文献,融合东西方文化,在文学、艺术、科学和思想等领域取得重要成就。

阿拉伯商人和旅行家成为东西方文化交流的桥梁,中国的造纸术、印度的数字等先后经阿拉伯人传入欧洲,促进了西欧文化的发展。

特点:多元性;开放性;包容性

影响:保存了古代文化、东西方交流的桥梁、融合发展了古代文化

思考点

阿拉伯帝国文化繁荣的原因是什么

一方面,阿拉伯人征服的都是有数千年文明的地区,文化已经有深厚积淀;

另一方面,阿拉伯人善于学习,广泛吸收了这些地区的文化成就,加以融合与创造,形成阿拉伯文化。

奥斯曼帝国的兴起

13世纪,信奉伊斯兰教的奥斯曼土耳其人在小亚细亚发展起来,不断攻击拜占庭帝国,逐步征服小亚细亚。

14 世纪中期,他们跨过今黑海海峡向欧洲进军,逐渐征服巴尔干和东南欧部分地区。

1453年,奥斯曼土耳其人攻占君士坦丁堡,灭亡拜占庭帝国,将君士坦丁堡改名为伊斯坦布尔,定为奥斯曼帝国的首都。

到16世纪后期,奥斯曼帝国先后征服西亚和北非部分地区,建立起地跨亚非欧三洲的大帝国。

到1566年,已经控制从阿尔及利亚到波斯湾、从黑海到红海周边的广大地区,整个欧亚之间的商路完全处于奥斯曼帝国控制之下。

奥斯曼帝国的最高统治者是苏丹,他既是宗教领袖,又是国家和军队的主宰,还是全国土地的最高所有者。在帝国中,宗教上层和封建主是统治阶级,工商业者和农民承担各种苛捐杂税。

15- -16世纪,帝国一度经济繁荣,首都伊斯坦布尔成为东西方经济文化交流中心。帝国控制了连接亚欧的商路,对过往商品征收重税,东西方之间的贸易受到一定影响。

政治

经济外贸

史料阅读

君士坦丁堡陷落后,奥斯曼土耳其人对君士坦丁堡进行劫掠:劫掠继续了三天,没有一个兵士不靠夺得的战利品和奴隶而致富的。经过三天,苏丹穆罕默德用重惩威吓的办法,禁止继续抢劫和仍然没有停止的屠杀。所有的人都服从了他的命令。

——周一良、吴于廑总主编,郭守田主编《世界通史资料选辑.中古部分》

南亚与东亚的国家

4世纪初,恒河中游兴起的笈(jī)多帝国经过多年征战,几乎征服了北印度。帝国政局稳定,经济繁荣,但国王直接控制的地区主要为恒河中下游,其余大部分地区仍保留原来的藩王,政令不够统一。

笈多帝国时期,由婆罗门教演变而来的印度教得到统治阶级支持,以后逐渐发展为印度的主要宗教。

笈多王朝时期,封建社会形成。笈多王朝实行中央集权制,手工业体现在炼铁、棉纺织业和造船上。另外,在梵文文学、绘画、雕刻、建筑艺术等方面取得显著成就。婆罗门成为印度的主要宗教。

笈多王朝控制着孟加拉和西印度沿海港口,对东南亚及中国的贸易沿“海上丝绸之路”进行的。经马六甲海峡到达过中国的广州进行贸易。

11世纪,突厥人入侵印度。13 世纪初,突厥人在印度建立德里苏丹国,以伊斯兰教为国教。最高统治者称苏丹,握有最高行政、立法、司法和军事权力;地方划分为行省,行省总督由苏丹任命,重要职位由穆斯林担任。

与正文结合看地图,当时德里苏丹国的范围仍局限于北印度,主要是从印度河到恒河流域的部分地区,东方已经到达孟加拉,德干高原尚有待于后来进一步的扩张。

历史纵横

古代越南

越南古称“交趾”,秦汉到唐末千余年间,越南北部一直处于中国中央政权管辖之下。唐朝末年,该地区陷入分裂割据状态。968年,越南北部的地方统治者自立为王,后得到北宋承认,获得藩属国地位。1010年,越南建立李朝,定国号为“大越”,并模仿中国制度设置从中央到地方的官吏。明朝建立后,一度直接在越南设立州县,后恢复越南的藩属国地位。此后越南与中国维持宗藩关系直到19世纪西方殖民者入侵。

日本是中国一衣带水的邻邦。秦汉之际,中国移民把冶铁和水稻种植技术带到日本,推动了日本社会的发展。

6-7世纪,日本出现严重社会危机。646年,孝德天皇颁布改新诏书,开始改革,因其年号是“大化”,史称“大化改新”。经过约半个世纪的改革,日本模仿中国建立了中央集权国家。

公元5世纪,本州中部兴起的大和政权统一了日本。

公元1-2世纪,日本有100多个小国。

政治上:建立中央集权的天皇制封建国家,废除贵族世袭制,以才选官。

经济上:贵族的土地收归国有,部民转化为国家公民;国家定期把土地分给农民耕种,向他们收取赋税。

③意义 大化改新使日本发展成为一个中央集权制的封建国家,大和正式改称日本国。

大化改新内容

10世纪,日本的中央集权体制开始瓦解。随着新土地的开垦,贵族、佛寺和神社广占土地,形成庄园。

贵族及庄园领主为保护财产豢养武士,武士集团的重要性日益增强。(把自己家族和仆从中的青壮男子武装起来,组成一种血缘关系和主从制相结合的军事集团,成员称为“武士”)

12世纪末,武士集团的首领源赖朝在镰仓建立了自己的军事机构——幕府,并从朝廷获得了镇压叛乱、征收赋税等权力,日本进入幕府政治时期。

武士在日本最初被称为“侍”,意思是卫士或随从,起源于庄园最初豢养的武装,依附于主人存在。他们娴于弓刀,身披铠甲,戴头盔,主要从事与战争有关的活动。他们所遵守的道德原则被称为“武士道”。“武士道”词首次出现于16世纪,其核心是忠、仁、勇。

源赖朝依靠武士支持夺得京都,控制朝廷,成为依靠武士支持建立幕府政权的开创者。德川幕府继承这种传统,并且在武士道思想中增添了儒家伦常观念,强调武士的责任和义务。

19世纪中叶,武士道成为日本社会伦理教育的基础。

在这种体制下,以天皇为首的朝廷只保有名义上的中央政府称号,以将军为首的幕府掌握实权。

将军与武士结成主从关系,武士成为将军的家臣。将军赐予武士官职和俸禄;武士对将军宣誓效忠,并承担纳贡和兵役等义务。

17世纪建立的德川幕府面对世界变局,意图以锁国加强统治,抵御外来影响。

幕府统治时特点

武士与将军关系

7世纪末,新罗初步统一了朝鲜半岛,模仿中国建立了中央集权国家。

10世纪初,新罗人王建建立高丽王朝。

高丽王朝仿效中国唐朝制度,在中央设三省六部,将地方划分为十道,推行土地国有,引入科举考试选拔官员,中国的儒家经典和辞章之学广为传播。

14世纪末,高丽大将李成桂自立为王,迁都汉城,改国号为朝鲜。

16 世纪末,日本丰臣秀吉派20万大军侵略朝鲜。朝鲜请求中国支援,明朝派军队赴朝鲜作战。明朝大将邓子龙、朝鲜大将李舜臣在战斗中壮烈牺牲。经过7年的艰苦战斗,中朝军民取得抗击日本侵略的胜利。

作为封建政权,幕府的锁国政策力图维护日本的稳定,锁国政策也的确让日本获得了200年左右的和平,日本文化在此期间获得一定发展。

但是,锁国政策的影响更多是负面的:日本在面对外部世界时,不是积极进取,而是退缩保守,最终不仅葬送了幕府统治,而且使得日本在面对美国等西方列强时,最初处于完全被动的地位,成为西方列强侵略的对象。明治维新和学习西方的成功,反证了锁国政策的落后。

蒙古发动西征的主观目的是征服更多土地,掠夺财富和人口,因此有很强的破坏性,许多城市如巴格达等都受到严重破坏,人口减少,生产衰退,负面作用明显。但蒙古西征及其建立的大帝国,客观上把亚欧大陆不同的文明区联系起来,置于蒙古帝国的统治之下,亚欧之间的交往因此获得了多年的和平,商业和文化交流在蒙古西征后发展起来,而蒙古人自身也有相当部分放弃了游牧生活,逐渐转向农耕,从而进一步扩大了农耕文明的范围。

1.阿拉伯帝国

(1)建立:7世纪初穆罕默德创立伊斯兰教,622年,穆罕默德迁居麦地那,在那里建立政权。到8世纪中期建立起地跨亚非欧三洲的大帝国。

(2)政治制度①最高统治者哈里发掌握政治、军事和宗教大权。

②下设各部大臣,辅助哈里发分掌行政、财政和宗教等事务,以掌管财政和税务的部门最为重要。

(3)经济①手工业和商业得到很大发展。

②阿拉伯商人从事着陆上和海上贸易。

③城市繁多,都城巴格达是当时世界上最大的城市之一。

(4)文化:广泛翻译古代波斯、印度、希腊和罗马的古典著作,融合东西方文化,在文学、艺术、科学和思想等领域取得重要成就。

阿拉伯商人和旅行家成为东西方文化交流的桥梁,中国的造纸术、印度的数字先后经阿拉伯人传入欧洲,促进了西欧文化的发展。

课堂小结

二、奥斯曼帝国

1.强盛的奥斯曼帝国

(1)奥斯曼帝国的建立:1453年,攻占君士坦丁堡,灭亡拜占庭帝国。到16世纪后期,建立起地跨亚非欧三洲的大帝国。

(2)奥斯曼帝国的扩张:到16世纪后期,地跨亚非欧的大帝国。

(3)奥斯曼帝国的统治

①政治:最高统治者是苏丹

②经济:15—16世纪,首都伊斯坦布尔成为东西方经济文化交流中心;控制了连接亚欧的商路,对过往商品征收重税,东西方之间的贸易受到一定影响。

三、南亚与东亚的国家

1.南亚

(1)笈多帝国:是中世纪统一印度的第一个封建王朝

A政治:国王直接控制的地区主要为恒河中下游,其余大部分地区仍保留原来的藩王,政令不够统一。

B思想:印度教得到统治阶级支持,逐渐发展为印度的主要宗教。

(2)德里苏丹国

①兴起:11世纪,突厥人入侵印度。建立德里苏丹国。

②统治:最高统治者称苏丹,握有最高行政、立法、司法和军事权力。地方划分为行省,行省总督由苏丹任命,重要职位由穆斯林担任。③宗教:以伊斯兰教为国教。

2.东亚(1)日本

①大化改新:背景:6—7世纪,日本出现严重社会危机。过程:646年,孝德天皇改革,内容:日本模仿中国建立了中央集权国家,将贵族土地收归国有。

②幕府统治:12世纪末,源赖朝在镰仓建立了军事机构——幕府,获得了镇压叛乱、征收赋税等权力。

内容:天皇只保有名义上的中央政府称号,实权由以将军为首的幕府掌握。

②将军与武士结成主从关系,武士成为将军的家臣。

③17世纪建立的德川幕府面对世界变局,意图以锁国加强统治,抵制外来影响。

(2)朝鲜

①新罗统一:7世纪末,初步统一朝鲜半岛,模仿中国建立中央集权国家。

②高丽王朝:10世纪初,新罗人王建仿效中国唐朝制度建立高丽王朝。高丽王朝仿效中国唐朝制度,在中央设三省六部,将地方划分为十道,推行土地国有,引入科举考试选拔官员,中国的儒家经典和词章之学广为传播。

(3)14世纪末,高丽大将李成桂自立为王,国号朝鲜。16世纪末,中朝军民联合抗击日本侵略。

谢谢

21世纪教育网(www.21cnjy.com) 中小学教育资源网站

有大把高质量资料?一线教师?一线教研员?

欢迎加入21世纪教育网教师合作团队!!月薪过万不是梦!!

详情请看:

https://www.21cnjy.com/help/help_extract.php

历史部编版

纲要下

第4课 中古时期的亚洲

《一千零一夜》又名《天方夜谭》,是阿拉伯最有代表性和影响最大的文学作品,以王后给国王讲故事为线索,把几百个故事串联起来。这些故事分别来自印度、埃及、波斯和两河流域等地,反映了阿拉伯帝国的社会生活,以及阿拉伯文化对古代世界文化的继承和发展。

阿拉伯国家,又称阿拉伯世界,是指以阿拉伯人为主要族群的国家,他们有统一的语言阿拉伯语,也有着相似的文化和风俗习惯,绝大部分阿拉伯人信奉伊斯兰教。

阿拉伯帝国

阿拉伯人最初的家乡是阿拉伯半岛,多部落并存,相互混战。7世纪初,穆罕默德创立伊斯兰教。622年,穆罕默德迁居麦地那,在那里建立政权,势力范围逐渐扩大。到他去世时,阿拉伯半岛基本统一。

7世纪中期起,阿拉伯人大规模向外扩张,先后征服叙利亚、两河流域、伊朗和北非的广大地区,到8世纪中期建立起地跨亚非欧三洲的大帝国。

穆罕默德610年在麦加创立伊斯兰教

穆罕默德622年出走麦地那

建立穆斯林公社与圣战

穆罕默德630年进军麦加。

至632年,阿拉伯半岛大体上归于统一。

伊斯兰教以一神崇拜代替氏族部落的多神崇拜

阿拉伯帝国扩张

穆罕默德逝世后,他的继承者(哈里发)继续扩张,北进叙利亚,

东灭波斯,进而征服阿富汗和印度西北部,直抵中国唐朝边境;751年击败唐朝大将高仙芝的军队,控制了中亚大部分地区。

叙利亚

波斯

阿富汗

在西线,阿拉伯人攻克埃及,横扫北非;

在西南欧洲的战场上,阿拉伯人长驱直入,占领了西班牙,接着越过比利牛斯山,为法兰克王国军队所阻。

埃及

北 非

西班牙

至8世纪中期,阿拉伯帝国的版图横跨亚、欧、非三大洲,是当时世界上疆域最大的帝国。

蒙古军队攻陷巴格达

从9世纪中叶起,阿拉伯帝国内讧不已。北非、西班牙等地的分裂势力,以及近200年之久的十字军东征,消耗了帝国的实力。1258年,蒙古人攻陷巴格达,阿拉伯帝国灭亡。

阿拉伯帝国鼎盛时期,政治稳定,最高统治者哈里发掌握政治、军事和宗教大权,下设各部大臣,辅助哈里发分掌行政、财政和宗教等方面的事务,其中以掌管财政和税务的部门最为重要。

帝国经济繁荣,手工业和商业得到很大发展,阿拉伯商人在东到东亚、西到西欧、南至非洲的广大地区从事着陆上和海上贸易。帝国境内有很多城市,都城巴格达是当时世界上最大的城市之一。

政教合一的统治方式

帝国经济繁荣,手工业和商业得到很大发展,阿拉伯商人在东到东亚、西到西欧、南至非洲的广大地区从事着陆上和海上贸易。帝国境内有很多城市,都城巴格达是当时世界上最大的城市之一。

学思之窗

巴格达城的码头,有好几英里长,那里停泊着几百艘各式各样的船只,有战舰和游艇,有中国大船.....市场上有从中国运来的瓷器、丝绸和麝香;从印度和马来群岛运来的香料、矿物和染料;从中亚细亚突厥人的地区运来的红宝石、青金石、织造品和奴隶;从斯堪的纳维亚和俄罗斯运来的蜂蜜、黄蜡、毛皮和白奴;从非洲东部运来的象牙、金粉和黑奴。——[美]菲利浦.希提著,马坚译《阿拉伯通史》结合上面的地图和材科。说说阿拉伯帝国在沟通世界贸易中的作用。

这段材料告诉我们,巴格达城的码头相当发达,有数英里长,停泊着各种船只,包括商船,市场上的货物显然多靠码头上的船只运送。从阿拉伯人的贸易范围看,向东到中国和印度、马来群岛,向西到非洲,向北到俄罗斯和斯堪的纳维亚,几乎是当时所知世界的极限。市场上贩卖的商品有瓷器、宝石和奴隶,也有蜂蜜、香料和染料等日常生活必需品,说明贸易已经深入人们的日常生活。

阿拉伯人吸收了被征服地区的文化。他们广泛翻译古代波斯、印度、希腊和罗马的文献,融合东西方文化,在文学、艺术、科学和思想等领域取得重要成就。

阿拉伯商人和旅行家成为东西方文化交流的桥梁,中国的造纸术、印度的数字等先后经阿拉伯人传入欧洲,促进了西欧文化的发展。

特点:多元性;开放性;包容性

影响:保存了古代文化、东西方交流的桥梁、融合发展了古代文化

思考点

阿拉伯帝国文化繁荣的原因是什么

一方面,阿拉伯人征服的都是有数千年文明的地区,文化已经有深厚积淀;

另一方面,阿拉伯人善于学习,广泛吸收了这些地区的文化成就,加以融合与创造,形成阿拉伯文化。

奥斯曼帝国的兴起

13世纪,信奉伊斯兰教的奥斯曼土耳其人在小亚细亚发展起来,不断攻击拜占庭帝国,逐步征服小亚细亚。

14 世纪中期,他们跨过今黑海海峡向欧洲进军,逐渐征服巴尔干和东南欧部分地区。

1453年,奥斯曼土耳其人攻占君士坦丁堡,灭亡拜占庭帝国,将君士坦丁堡改名为伊斯坦布尔,定为奥斯曼帝国的首都。

到16世纪后期,奥斯曼帝国先后征服西亚和北非部分地区,建立起地跨亚非欧三洲的大帝国。

到1566年,已经控制从阿尔及利亚到波斯湾、从黑海到红海周边的广大地区,整个欧亚之间的商路完全处于奥斯曼帝国控制之下。

奥斯曼帝国的最高统治者是苏丹,他既是宗教领袖,又是国家和军队的主宰,还是全国土地的最高所有者。在帝国中,宗教上层和封建主是统治阶级,工商业者和农民承担各种苛捐杂税。

15- -16世纪,帝国一度经济繁荣,首都伊斯坦布尔成为东西方经济文化交流中心。帝国控制了连接亚欧的商路,对过往商品征收重税,东西方之间的贸易受到一定影响。

政治

经济外贸

史料阅读

君士坦丁堡陷落后,奥斯曼土耳其人对君士坦丁堡进行劫掠:劫掠继续了三天,没有一个兵士不靠夺得的战利品和奴隶而致富的。经过三天,苏丹穆罕默德用重惩威吓的办法,禁止继续抢劫和仍然没有停止的屠杀。所有的人都服从了他的命令。

——周一良、吴于廑总主编,郭守田主编《世界通史资料选辑.中古部分》

南亚与东亚的国家

4世纪初,恒河中游兴起的笈(jī)多帝国经过多年征战,几乎征服了北印度。帝国政局稳定,经济繁荣,但国王直接控制的地区主要为恒河中下游,其余大部分地区仍保留原来的藩王,政令不够统一。

笈多帝国时期,由婆罗门教演变而来的印度教得到统治阶级支持,以后逐渐发展为印度的主要宗教。

笈多王朝时期,封建社会形成。笈多王朝实行中央集权制,手工业体现在炼铁、棉纺织业和造船上。另外,在梵文文学、绘画、雕刻、建筑艺术等方面取得显著成就。婆罗门成为印度的主要宗教。

笈多王朝控制着孟加拉和西印度沿海港口,对东南亚及中国的贸易沿“海上丝绸之路”进行的。经马六甲海峡到达过中国的广州进行贸易。

11世纪,突厥人入侵印度。13 世纪初,突厥人在印度建立德里苏丹国,以伊斯兰教为国教。最高统治者称苏丹,握有最高行政、立法、司法和军事权力;地方划分为行省,行省总督由苏丹任命,重要职位由穆斯林担任。

与正文结合看地图,当时德里苏丹国的范围仍局限于北印度,主要是从印度河到恒河流域的部分地区,东方已经到达孟加拉,德干高原尚有待于后来进一步的扩张。

历史纵横

古代越南

越南古称“交趾”,秦汉到唐末千余年间,越南北部一直处于中国中央政权管辖之下。唐朝末年,该地区陷入分裂割据状态。968年,越南北部的地方统治者自立为王,后得到北宋承认,获得藩属国地位。1010年,越南建立李朝,定国号为“大越”,并模仿中国制度设置从中央到地方的官吏。明朝建立后,一度直接在越南设立州县,后恢复越南的藩属国地位。此后越南与中国维持宗藩关系直到19世纪西方殖民者入侵。

日本是中国一衣带水的邻邦。秦汉之际,中国移民把冶铁和水稻种植技术带到日本,推动了日本社会的发展。

6-7世纪,日本出现严重社会危机。646年,孝德天皇颁布改新诏书,开始改革,因其年号是“大化”,史称“大化改新”。经过约半个世纪的改革,日本模仿中国建立了中央集权国家。

公元5世纪,本州中部兴起的大和政权统一了日本。

公元1-2世纪,日本有100多个小国。

政治上:建立中央集权的天皇制封建国家,废除贵族世袭制,以才选官。

经济上:贵族的土地收归国有,部民转化为国家公民;国家定期把土地分给农民耕种,向他们收取赋税。

③意义 大化改新使日本发展成为一个中央集权制的封建国家,大和正式改称日本国。

大化改新内容

10世纪,日本的中央集权体制开始瓦解。随着新土地的开垦,贵族、佛寺和神社广占土地,形成庄园。

贵族及庄园领主为保护财产豢养武士,武士集团的重要性日益增强。(把自己家族和仆从中的青壮男子武装起来,组成一种血缘关系和主从制相结合的军事集团,成员称为“武士”)

12世纪末,武士集团的首领源赖朝在镰仓建立了自己的军事机构——幕府,并从朝廷获得了镇压叛乱、征收赋税等权力,日本进入幕府政治时期。

武士在日本最初被称为“侍”,意思是卫士或随从,起源于庄园最初豢养的武装,依附于主人存在。他们娴于弓刀,身披铠甲,戴头盔,主要从事与战争有关的活动。他们所遵守的道德原则被称为“武士道”。“武士道”词首次出现于16世纪,其核心是忠、仁、勇。

源赖朝依靠武士支持夺得京都,控制朝廷,成为依靠武士支持建立幕府政权的开创者。德川幕府继承这种传统,并且在武士道思想中增添了儒家伦常观念,强调武士的责任和义务。

19世纪中叶,武士道成为日本社会伦理教育的基础。

在这种体制下,以天皇为首的朝廷只保有名义上的中央政府称号,以将军为首的幕府掌握实权。

将军与武士结成主从关系,武士成为将军的家臣。将军赐予武士官职和俸禄;武士对将军宣誓效忠,并承担纳贡和兵役等义务。

17世纪建立的德川幕府面对世界变局,意图以锁国加强统治,抵御外来影响。

幕府统治时特点

武士与将军关系

7世纪末,新罗初步统一了朝鲜半岛,模仿中国建立了中央集权国家。

10世纪初,新罗人王建建立高丽王朝。

高丽王朝仿效中国唐朝制度,在中央设三省六部,将地方划分为十道,推行土地国有,引入科举考试选拔官员,中国的儒家经典和辞章之学广为传播。

14世纪末,高丽大将李成桂自立为王,迁都汉城,改国号为朝鲜。

16 世纪末,日本丰臣秀吉派20万大军侵略朝鲜。朝鲜请求中国支援,明朝派军队赴朝鲜作战。明朝大将邓子龙、朝鲜大将李舜臣在战斗中壮烈牺牲。经过7年的艰苦战斗,中朝军民取得抗击日本侵略的胜利。

作为封建政权,幕府的锁国政策力图维护日本的稳定,锁国政策也的确让日本获得了200年左右的和平,日本文化在此期间获得一定发展。

但是,锁国政策的影响更多是负面的:日本在面对外部世界时,不是积极进取,而是退缩保守,最终不仅葬送了幕府统治,而且使得日本在面对美国等西方列强时,最初处于完全被动的地位,成为西方列强侵略的对象。明治维新和学习西方的成功,反证了锁国政策的落后。

蒙古发动西征的主观目的是征服更多土地,掠夺财富和人口,因此有很强的破坏性,许多城市如巴格达等都受到严重破坏,人口减少,生产衰退,负面作用明显。但蒙古西征及其建立的大帝国,客观上把亚欧大陆不同的文明区联系起来,置于蒙古帝国的统治之下,亚欧之间的交往因此获得了多年的和平,商业和文化交流在蒙古西征后发展起来,而蒙古人自身也有相当部分放弃了游牧生活,逐渐转向农耕,从而进一步扩大了农耕文明的范围。

1.阿拉伯帝国

(1)建立:7世纪初穆罕默德创立伊斯兰教,622年,穆罕默德迁居麦地那,在那里建立政权。到8世纪中期建立起地跨亚非欧三洲的大帝国。

(2)政治制度①最高统治者哈里发掌握政治、军事和宗教大权。

②下设各部大臣,辅助哈里发分掌行政、财政和宗教等事务,以掌管财政和税务的部门最为重要。

(3)经济①手工业和商业得到很大发展。

②阿拉伯商人从事着陆上和海上贸易。

③城市繁多,都城巴格达是当时世界上最大的城市之一。

(4)文化:广泛翻译古代波斯、印度、希腊和罗马的古典著作,融合东西方文化,在文学、艺术、科学和思想等领域取得重要成就。

阿拉伯商人和旅行家成为东西方文化交流的桥梁,中国的造纸术、印度的数字先后经阿拉伯人传入欧洲,促进了西欧文化的发展。

课堂小结

二、奥斯曼帝国

1.强盛的奥斯曼帝国

(1)奥斯曼帝国的建立:1453年,攻占君士坦丁堡,灭亡拜占庭帝国。到16世纪后期,建立起地跨亚非欧三洲的大帝国。

(2)奥斯曼帝国的扩张:到16世纪后期,地跨亚非欧的大帝国。

(3)奥斯曼帝国的统治

①政治:最高统治者是苏丹

②经济:15—16世纪,首都伊斯坦布尔成为东西方经济文化交流中心;控制了连接亚欧的商路,对过往商品征收重税,东西方之间的贸易受到一定影响。

三、南亚与东亚的国家

1.南亚

(1)笈多帝国:是中世纪统一印度的第一个封建王朝

A政治:国王直接控制的地区主要为恒河中下游,其余大部分地区仍保留原来的藩王,政令不够统一。

B思想:印度教得到统治阶级支持,逐渐发展为印度的主要宗教。

(2)德里苏丹国

①兴起:11世纪,突厥人入侵印度。建立德里苏丹国。

②统治:最高统治者称苏丹,握有最高行政、立法、司法和军事权力。地方划分为行省,行省总督由苏丹任命,重要职位由穆斯林担任。③宗教:以伊斯兰教为国教。

2.东亚(1)日本

①大化改新:背景:6—7世纪,日本出现严重社会危机。过程:646年,孝德天皇改革,内容:日本模仿中国建立了中央集权国家,将贵族土地收归国有。

②幕府统治:12世纪末,源赖朝在镰仓建立了军事机构——幕府,获得了镇压叛乱、征收赋税等权力。

内容:天皇只保有名义上的中央政府称号,实权由以将军为首的幕府掌握。

②将军与武士结成主从关系,武士成为将军的家臣。

③17世纪建立的德川幕府面对世界变局,意图以锁国加强统治,抵制外来影响。

(2)朝鲜

①新罗统一:7世纪末,初步统一朝鲜半岛,模仿中国建立中央集权国家。

②高丽王朝:10世纪初,新罗人王建仿效中国唐朝制度建立高丽王朝。高丽王朝仿效中国唐朝制度,在中央设三省六部,将地方划分为十道,推行土地国有,引入科举考试选拔官员,中国的儒家经典和词章之学广为传播。

(3)14世纪末,高丽大将李成桂自立为王,国号朝鲜。16世纪末,中朝军民联合抗击日本侵略。

谢谢

21世纪教育网(www.21cnjy.com) 中小学教育资源网站

有大把高质量资料?一线教师?一线教研员?

欢迎加入21世纪教育网教师合作团队!!月薪过万不是梦!!

详情请看:

https://www.21cnjy.com/help/help_extract.php

同课章节目录