《王何必曰利》教学课件

图片预览

文档简介

课件26张PPT。王何必曰利孟子的义利观 孟子曰:“鱼,我所欲也,熊掌,亦我所欲也;二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。生,亦我所欲也,义,亦我所欲也;二者不可得兼,舍生而取义者也。孟子名言名言万取千焉,千取百焉,不为不多矣。苟为后义而先利,不夺不餍。未有仁而遗其亲者也,未有义而后其君者也。

是君臣、父子、兄弟去利,怀仁义以相接也,然而不王者,未之有也。

爱人者,人恒爱之;敬人者,人恒敬之。孟子文章的论证艺术正反对比、类比论证方法。

气势磅礴的排比手法。

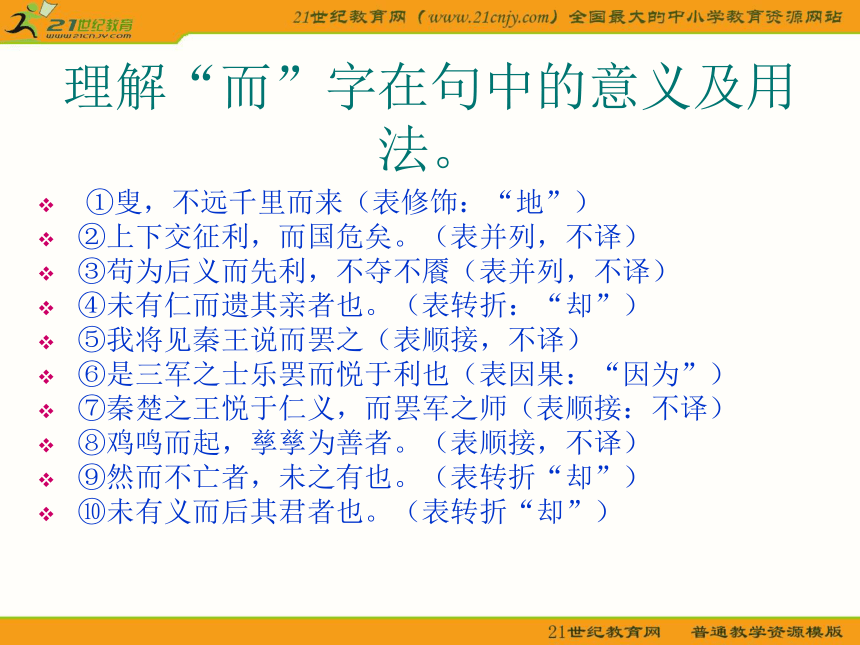

首尾呼应的浑圆结构。理解“而”字在句中的意义及用法。??①叟,不远千里而来(表修饰:“地”)

?②上下交征利,而国危矣。(表并列,不译)

?③苟为后义而先利,不夺不餍(表并列,不译)

?④未有仁而遗其亲者也。(表转折:“却”)

?⑤我将见秦王说而罢之(表顺接,不译)

?⑥是三军之士乐罢而悦于利也(表因果:“因为”)

?⑦秦楚之王悦于仁义,而罢军之师(表顺接:不译)

?⑧鸡鸣而起,孳孳为善者。(表顺接,不译)

?⑨然而不亡者,未之有也。(表转折“却”)

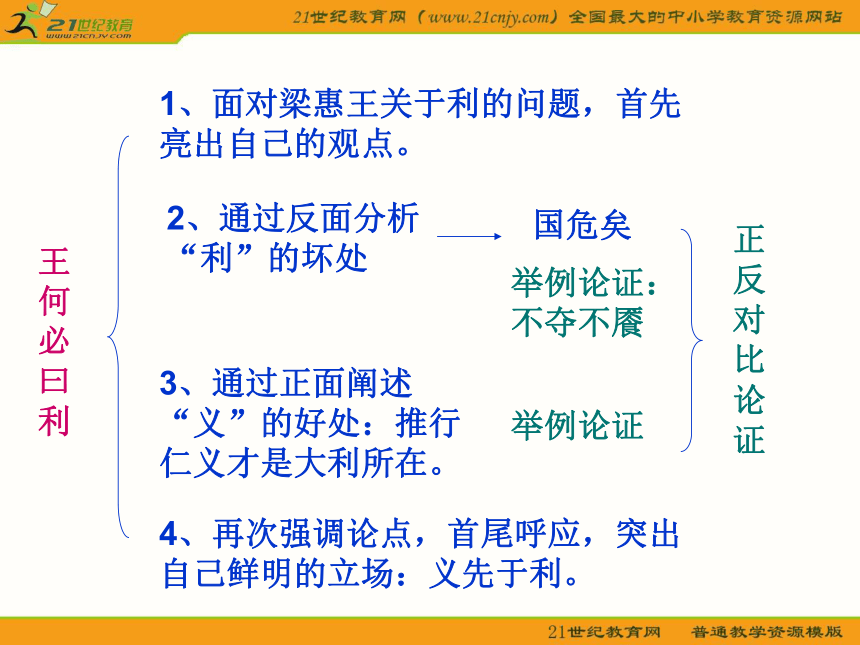

?⑩未有义而后其君者也。(表转折“却”)??找出文段中孟子表达的中心论点“王何必曰利?亦有仁义而已矣。” 孟子在文中是如何论证自己的观点的?用了哪些论证方法?1、面对梁惠王关于利的问题,首先亮出自己的观点。2、通过反面分析“利”的坏处国危矣举例论证:不夺不餍3、通过正面阐述“义”的好处:推行仁义才是大利所在。4、再次强调论点,首尾呼应,突出自己鲜明的立场:义先于利。举例论证正反对比论证王何必曰利 孔子最早提出义和利的对立,“君子喻于义,小人喻于利。“(《论语·里仁》)

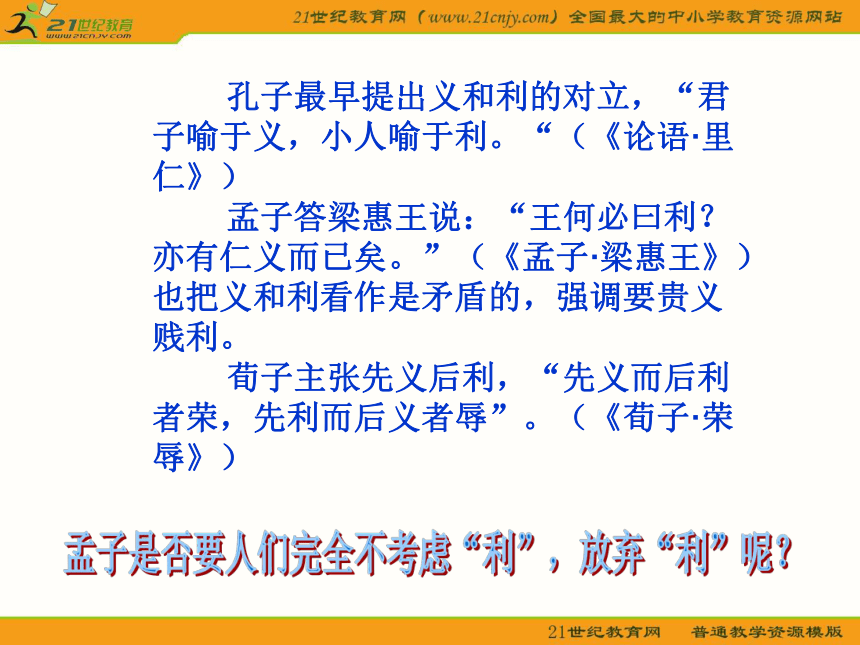

孟子答梁惠王说:“王何必曰利?亦有仁义而已矣。”(《孟子·梁惠王》)也把义和利看作是矛盾的,强调要贵义贱利。

荀子主张先义后利,“先义而后利者荣,先利而后义者辱”。(《荀子·荣辱》)孟子是否要人们完全不考虑“利”,放弃“利”呢?深度探究 1、儒家义利观 A、孔子最早提出义和利的对立,“君子喻于义,小人喻于利。“(《论语·里仁》) B、孟子答梁惠王说:“王何必曰利?亦有仁义而已矣。”(《孟子·梁惠王》)也把义和利看作是矛盾的,强调要 “先义后利” C、后世儒者主张存义去利、讳言财利 2、诸子义利观 A、道家倡“无为”、“寡欲” , 主张“绝仁弃义”,“绝巧弃利”。 B、商鞅,一反儒家义本利末思想,提出:“利者,义之本也。” C、韩非则强调政治强制与强烈的“计算之心”,完全否定道德规范对利的制约。孟子的义利观义利并重、以义为先的政治观

合乎礼义、以义待利的生活观

崇义尚道、舍生取义的人生观 纵观《孟子》全书,我们可以看到它洋溢着孟子崇高的精神境界和不渝的救世情怀:以民为本,以利为本,崇古尚贤,崇义尚道,自承先圣,身任天下。正因为那个变革性、过渡性时代的礼乐崩坏、诸侯恣行、政由强国、社会动荡、民不聊生,孟子以天下苍生黎民为念,高举仁义的思想大旗四处游说,奔走呼号。表达了渴望丰衣足食,渴望安居乐业,渴望和平、统一、稳定的心声。 孟子义利问题上的思想学说,深刻地影响了中国古代思想文化的发展,也大致地奠定了中国儒家人文精神的基本内容。成为了中华民族不可磨失的文化传统和人文精神。 西汉董仲舒概括孔孟的义利观,提出“正其谊(义)不谋其利,明其道不计其功”(《汉书·董仲舒传》)的论点,强调道义和功利不能并存。 宋牼将之楚 宋牼准备到楚国去,孟子在石丘这个地方遇上了他。孟子问: “先生准备到哪里去?” 宋牼说:“我听说秦楚两国交战,我准备去见越王,劝说他罢 兵。如果楚王不听,我准备去见秦王,劝说他罢兵。在两个国王 中,我总会劝说通一个。” ???????孟子说:“我不想问得太详细,只想知道你的大意,你准备怎 样去劝说他们呢?” ????????宋释说:“我将告诉他们,交战是很不利的。” ????????孟子说:“先生的动机是很好的,可是先生的提法却不行。先 生用利去劝说秦王楚王,秦王楚王因为有利而高兴,于是停止军 事行动;军队的官兵也因为有利而高兴,于是乐于罢兵。做臣下 的心怀利害关系来侍奉君主,做儿子的心怀利害关系来侍奉父亲, 做弟弟的心怀利害关系来侍奉哥哥,这就会使君臣之问、父子之 间、兄弟之间都完全去掉仁义,心怀利害关系来互相对待,这样 不使国家灭亡的,是没有的。若是先生以仁义的道理去劝说秦王 楚王,秦王楚王因仁义而高兴,于是停止军事行动;军队的官兵 也因仁义而高兴,于是乐于罢兵。做臣下的心怀仁义来侍奉君主, 做儿子的心怀仁义来侍奉父亲,做弟弟的心怀仁义来侍奉哥哥,这 就会使君臣之间、父子之问,兄弟之间都完全去掉利害关系,心 怀仁义来互相对待,这样还不能够使天下归服的,是没有的。何 必要去谈听‘利’呢?” 板书?A 、存在的危害:???B、秦、楚、构兵。???????????????

破坏社会秩序?

C、君臣、父子、兄弟去仁义。??????????????????????????????????????????

?王何必曰利:施行“仁义”(论点)

?③孟子在阐述中心论点时,主要运用了什么论证方法?结合文本简析。

?对比论证:?????????????????????????????

??君臣、父子、兄弟去利?(首尾呼应,使主旨更加鲜明) 正反对比论证 A、逐利兄弟割袍、父子反目、君臣成仇,兄弟割袍则恩断义绝,父子反目则家将不家,君臣成仇就会国将不国; B、行义兄弟手足情深、父子共享天伦、君臣同心同德,自然也就称霸天下。 探讨:“君臣、父子、兄弟终去仁义,怀利以相接、然而不亡者,未之有也” 提示:如果把人生所有的东西都以“利”作为标准,那么,我们的人生是不幸的,特别在这充满商业竟争的社会,一些把感情当作交易的砝码,虽赚到了许多钱,但心灵世界是空虚的一无所有。(非标准答案) 总结:行为本身是否合乎仁义,乃是行为主体判定某事当行不当行的唯一根据,至于其结果的利与不利,则不仅不应计较,而且不应考虑,甚至可以说不求。可以说,仁义所在,利亦往,不利亦往,勇往直前,万死不辞。:“大人者,言不必信,行不必果,惟义所在。” 反面:人与人之间沦为利益关系,破坏社会和谐,丧失对仁义价值的关怀。正面:用仁义来打动人 正反对比论证结论:

何必曰利鸡鸣而起 孟子说:“晨鸡报晓连忙起来,孜孜不倦地行善者,是舜一类的人;晨鸡报晓连忙起来,孜孜不倦地谋利者,是跖一类的人。要想了解舜和跖地区别,没有别的,只是利和善的差别。” 课文字词归纳为下列加红词语注音。 1、宋牼将之楚 2、然而不王者 3、孳孳为善者 4、蹠之徒也 5、利与善之间也 (提示:kēng、wàng、zī、zhí、jiàn) 解释下列句子中加红词语的含义。 1、上下交征利 2、苟为后义而先利

3、吾闻秦、楚构兵

4、我将见楚王说而罢之

5、愿闻其指

6、然而不亡者

7、孳孳为善者

8、舜之徒也

9、利与善之间也 10、是君臣、父子、兄弟终去仁义(提示:1、相互 2、如果 3、交战 4、使…停止5、意向 6、这样而 7、勤勉、努力不懈的样子8、类 9、差别 10、背离) 指明下列句子中加红词语的特殊用法。 1、苟为后义而先利______________ 2、未有义而后其君者______________ (提示:1、2均意动用法) 指明下列句子的句式 1、先生将何之______________ 2、未之有也______________(提示:1、疑问句中的宾语前置2、否定句中的宾语前置) 课堂小结:?这节课,我们领略到了“亚圣”孟子一崇高的精神境界,他的思想是我们中华民族精神重要组成部份,是中华民族文化的根。我们要认真地去呵护它,把它发扬光大,创建和谐的社会、家园。让我们走出“人情似纸,张张薄”的冷漠、荒谬的不幸和悲哀的困境吧!

是君臣、父子、兄弟去利,怀仁义以相接也,然而不王者,未之有也。

爱人者,人恒爱之;敬人者,人恒敬之。孟子文章的论证艺术正反对比、类比论证方法。

气势磅礴的排比手法。

首尾呼应的浑圆结构。理解“而”字在句中的意义及用法。??①叟,不远千里而来(表修饰:“地”)

?②上下交征利,而国危矣。(表并列,不译)

?③苟为后义而先利,不夺不餍(表并列,不译)

?④未有仁而遗其亲者也。(表转折:“却”)

?⑤我将见秦王说而罢之(表顺接,不译)

?⑥是三军之士乐罢而悦于利也(表因果:“因为”)

?⑦秦楚之王悦于仁义,而罢军之师(表顺接:不译)

?⑧鸡鸣而起,孳孳为善者。(表顺接,不译)

?⑨然而不亡者,未之有也。(表转折“却”)

?⑩未有义而后其君者也。(表转折“却”)??找出文段中孟子表达的中心论点“王何必曰利?亦有仁义而已矣。” 孟子在文中是如何论证自己的观点的?用了哪些论证方法?1、面对梁惠王关于利的问题,首先亮出自己的观点。2、通过反面分析“利”的坏处国危矣举例论证:不夺不餍3、通过正面阐述“义”的好处:推行仁义才是大利所在。4、再次强调论点,首尾呼应,突出自己鲜明的立场:义先于利。举例论证正反对比论证王何必曰利 孔子最早提出义和利的对立,“君子喻于义,小人喻于利。“(《论语·里仁》)

孟子答梁惠王说:“王何必曰利?亦有仁义而已矣。”(《孟子·梁惠王》)也把义和利看作是矛盾的,强调要贵义贱利。

荀子主张先义后利,“先义而后利者荣,先利而后义者辱”。(《荀子·荣辱》)孟子是否要人们完全不考虑“利”,放弃“利”呢?深度探究 1、儒家义利观 A、孔子最早提出义和利的对立,“君子喻于义,小人喻于利。“(《论语·里仁》) B、孟子答梁惠王说:“王何必曰利?亦有仁义而已矣。”(《孟子·梁惠王》)也把义和利看作是矛盾的,强调要 “先义后利” C、后世儒者主张存义去利、讳言财利 2、诸子义利观 A、道家倡“无为”、“寡欲” , 主张“绝仁弃义”,“绝巧弃利”。 B、商鞅,一反儒家义本利末思想,提出:“利者,义之本也。” C、韩非则强调政治强制与强烈的“计算之心”,完全否定道德规范对利的制约。孟子的义利观义利并重、以义为先的政治观

合乎礼义、以义待利的生活观

崇义尚道、舍生取义的人生观 纵观《孟子》全书,我们可以看到它洋溢着孟子崇高的精神境界和不渝的救世情怀:以民为本,以利为本,崇古尚贤,崇义尚道,自承先圣,身任天下。正因为那个变革性、过渡性时代的礼乐崩坏、诸侯恣行、政由强国、社会动荡、民不聊生,孟子以天下苍生黎民为念,高举仁义的思想大旗四处游说,奔走呼号。表达了渴望丰衣足食,渴望安居乐业,渴望和平、统一、稳定的心声。 孟子义利问题上的思想学说,深刻地影响了中国古代思想文化的发展,也大致地奠定了中国儒家人文精神的基本内容。成为了中华民族不可磨失的文化传统和人文精神。 西汉董仲舒概括孔孟的义利观,提出“正其谊(义)不谋其利,明其道不计其功”(《汉书·董仲舒传》)的论点,强调道义和功利不能并存。 宋牼将之楚 宋牼准备到楚国去,孟子在石丘这个地方遇上了他。孟子问: “先生准备到哪里去?” 宋牼说:“我听说秦楚两国交战,我准备去见越王,劝说他罢 兵。如果楚王不听,我准备去见秦王,劝说他罢兵。在两个国王 中,我总会劝说通一个。” ???????孟子说:“我不想问得太详细,只想知道你的大意,你准备怎 样去劝说他们呢?” ????????宋释说:“我将告诉他们,交战是很不利的。” ????????孟子说:“先生的动机是很好的,可是先生的提法却不行。先 生用利去劝说秦王楚王,秦王楚王因为有利而高兴,于是停止军 事行动;军队的官兵也因为有利而高兴,于是乐于罢兵。做臣下 的心怀利害关系来侍奉君主,做儿子的心怀利害关系来侍奉父亲, 做弟弟的心怀利害关系来侍奉哥哥,这就会使君臣之问、父子之 间、兄弟之间都完全去掉仁义,心怀利害关系来互相对待,这样 不使国家灭亡的,是没有的。若是先生以仁义的道理去劝说秦王 楚王,秦王楚王因仁义而高兴,于是停止军事行动;军队的官兵 也因仁义而高兴,于是乐于罢兵。做臣下的心怀仁义来侍奉君主, 做儿子的心怀仁义来侍奉父亲,做弟弟的心怀仁义来侍奉哥哥,这 就会使君臣之间、父子之问,兄弟之间都完全去掉利害关系,心 怀仁义来互相对待,这样还不能够使天下归服的,是没有的。何 必要去谈听‘利’呢?” 板书?A 、存在的危害:???B、秦、楚、构兵。???????????????

破坏社会秩序?

C、君臣、父子、兄弟去仁义。??????????????????????????????????????????

?王何必曰利:施行“仁义”(论点)

?③孟子在阐述中心论点时,主要运用了什么论证方法?结合文本简析。

?对比论证:?????????????????????????????

??君臣、父子、兄弟去利?(首尾呼应,使主旨更加鲜明) 正反对比论证 A、逐利兄弟割袍、父子反目、君臣成仇,兄弟割袍则恩断义绝,父子反目则家将不家,君臣成仇就会国将不国; B、行义兄弟手足情深、父子共享天伦、君臣同心同德,自然也就称霸天下。 探讨:“君臣、父子、兄弟终去仁义,怀利以相接、然而不亡者,未之有也” 提示:如果把人生所有的东西都以“利”作为标准,那么,我们的人生是不幸的,特别在这充满商业竟争的社会,一些把感情当作交易的砝码,虽赚到了许多钱,但心灵世界是空虚的一无所有。(非标准答案) 总结:行为本身是否合乎仁义,乃是行为主体判定某事当行不当行的唯一根据,至于其结果的利与不利,则不仅不应计较,而且不应考虑,甚至可以说不求。可以说,仁义所在,利亦往,不利亦往,勇往直前,万死不辞。:“大人者,言不必信,行不必果,惟义所在。” 反面:人与人之间沦为利益关系,破坏社会和谐,丧失对仁义价值的关怀。正面:用仁义来打动人 正反对比论证结论:

何必曰利鸡鸣而起 孟子说:“晨鸡报晓连忙起来,孜孜不倦地行善者,是舜一类的人;晨鸡报晓连忙起来,孜孜不倦地谋利者,是跖一类的人。要想了解舜和跖地区别,没有别的,只是利和善的差别。” 课文字词归纳为下列加红词语注音。 1、宋牼将之楚 2、然而不王者 3、孳孳为善者 4、蹠之徒也 5、利与善之间也 (提示:kēng、wàng、zī、zhí、jiàn) 解释下列句子中加红词语的含义。 1、上下交征利 2、苟为后义而先利

3、吾闻秦、楚构兵

4、我将见楚王说而罢之

5、愿闻其指

6、然而不亡者

7、孳孳为善者

8、舜之徒也

9、利与善之间也 10、是君臣、父子、兄弟终去仁义(提示:1、相互 2、如果 3、交战 4、使…停止5、意向 6、这样而 7、勤勉、努力不懈的样子8、类 9、差别 10、背离) 指明下列句子中加红词语的特殊用法。 1、苟为后义而先利______________ 2、未有义而后其君者______________ (提示:1、2均意动用法) 指明下列句子的句式 1、先生将何之______________ 2、未之有也______________(提示:1、疑问句中的宾语前置2、否定句中的宾语前置) 课堂小结:?这节课,我们领略到了“亚圣”孟子一崇高的精神境界,他的思想是我们中华民族精神重要组成部份,是中华民族文化的根。我们要认真地去呵护它,把它发扬光大,创建和谐的社会、家园。让我们走出“人情似纸,张张薄”的冷漠、荒谬的不幸和悲哀的困境吧!

同课章节目录