部编版语文七年级下册第3课《回忆鲁迅先生》课件 (共36张PPT)

文档属性

| 名称 | 部编版语文七年级下册第3课《回忆鲁迅先生》课件 (共36张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 4.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-02-15 11:24:22 | ||

图片预览

文档简介

(共36张PPT)

(节选)

回忆

鲁迅先生

萧 红

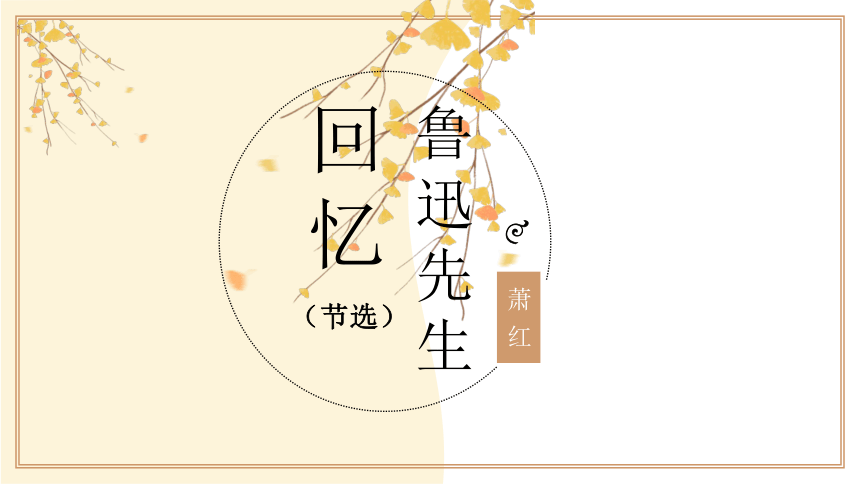

万国公墓大门

鲁迅

萧红

萧红

那天是个半阴的天气

你死后我第一次访你

我在你的墓边竖了一株小小的花草

但,并不是用以招吊你的亡魂

只说一声,久违

我们踏着墓畔的小草

听着附近石匠钻刻着墓石

或是碑文的声音

那一刻,胸中的肺叶跳跃起来

我哭着你,不是哭你,而是哭着正义

你的死,总觉得是带走了正义

虽然正义并不能被人带去

——萧红《拜墓诗》

壹

才女萧红

作者简介

萧红

(1911-1942)

黑龙江呼兰(今属哈尔滨)人

原名张迺莹

中国近现代女作家,“民国四大才女”之一,被誉为“20世纪30年代的文学洛神”

代表作:《生死场》(成名作)《呼兰河传》等

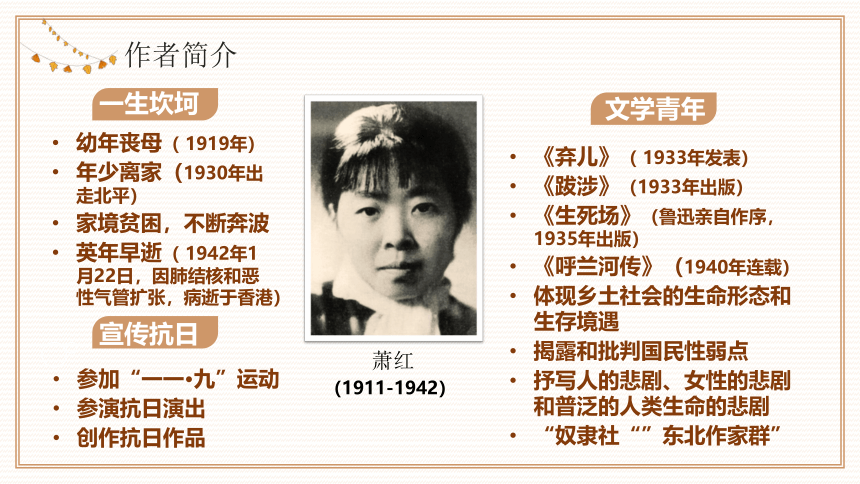

作者简介

幼年丧母( 1919年)

年少离家(1930年出走北平)

家境贫困,不断奔波

英年早逝( 1942年1月22日,因肺结核和恶性气管扩张,病逝于香港)

一生坎坷

萧红

(1911-1942)

文学青年

《弃儿》( 1933年发表)

《跋涉》(1933年出版)

《生死场》(鲁迅亲自作序,1935年出版)

《呼兰河传》(1940年连载)

体现乡土社会的生命形态和生存境遇

揭露和批判国民性弱点

抒写人的悲剧、女性的悲剧和普泛的人类生命的悲剧

“奴隶社“”东北作家群”

宣传抗日

参加“一一·九”运动

参演抗日演出

创作抗日作品

作者简介

北方人民对于生的坚强,对于死的挣扎却往往已经力透纸背;女性作品的细致的观察和越轨的笔致,又增加了不少明丽和新鲜。

——鲁迅评《生死场》

它是一篇叙事诗,一幅多彩的风土画,一串凄婉的歌谣。

——茅盾评《呼兰河传》

作者简介

贰

名人琐事

课文精讲

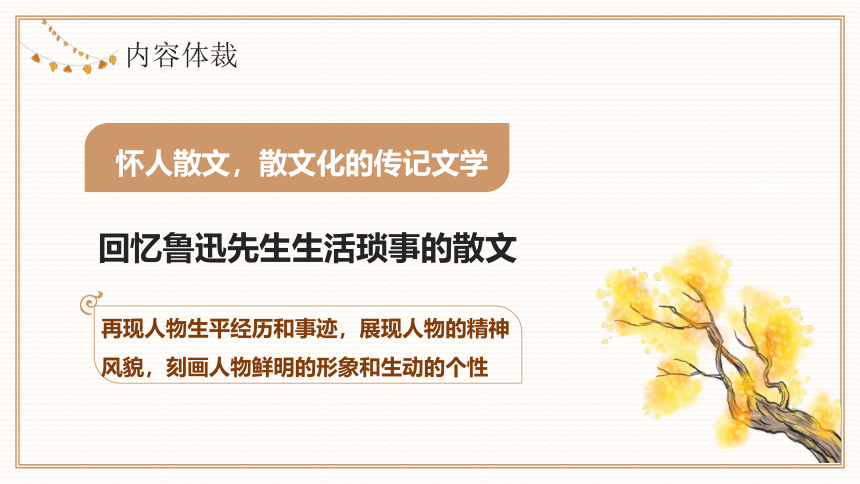

怀人散文,散文化的传记文学

回忆鲁迅先生生活琐事的散文

再现人物生平经历和事迹,展现人物的精神风貌,刻画人物鲜明的形象和生动的个性

内容体裁

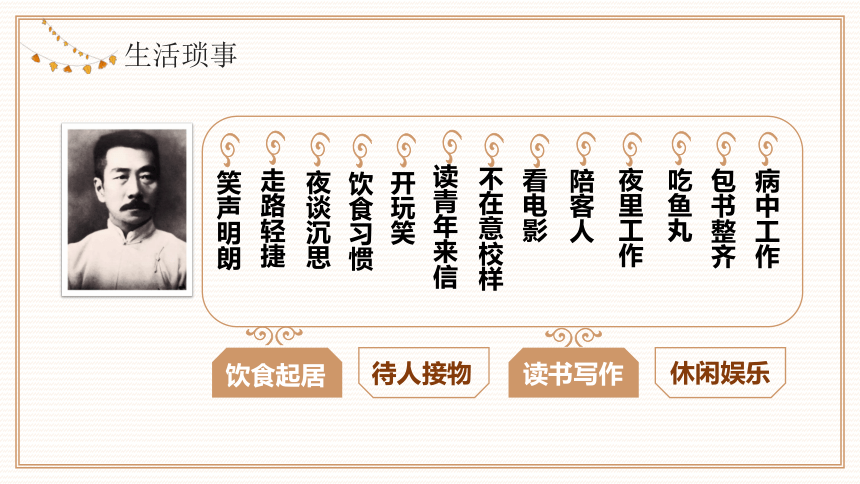

待人接物

饮食起居

读书写作

休闲娱乐

笑声明朗

走路轻捷

夜谈沉思

开玩笑

读青年来信

不在意校样

看电影

陪客人

夜里工作

吃鱼丸

包书整齐

病中工作

生活琐事

饮食习惯

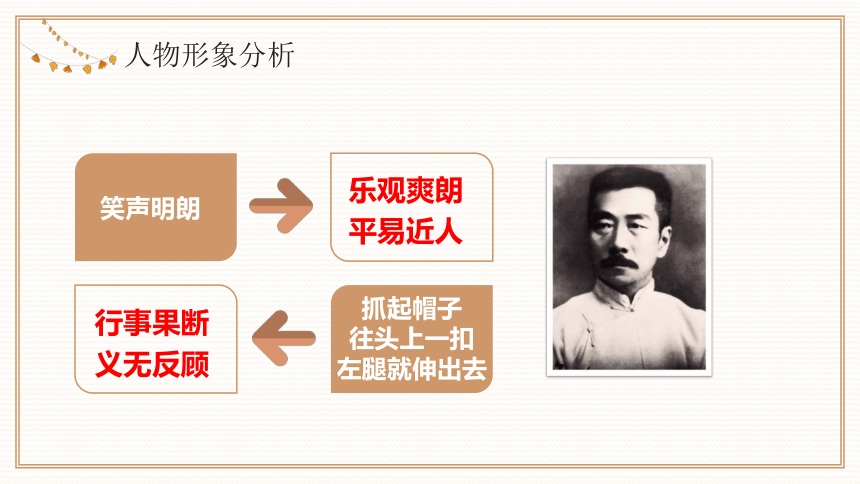

笑声明朗

人物形象分析

抓起帽子

往头上一扣

左腿就伸出去

行事果断

义无反顾

乐观爽朗

平易近人

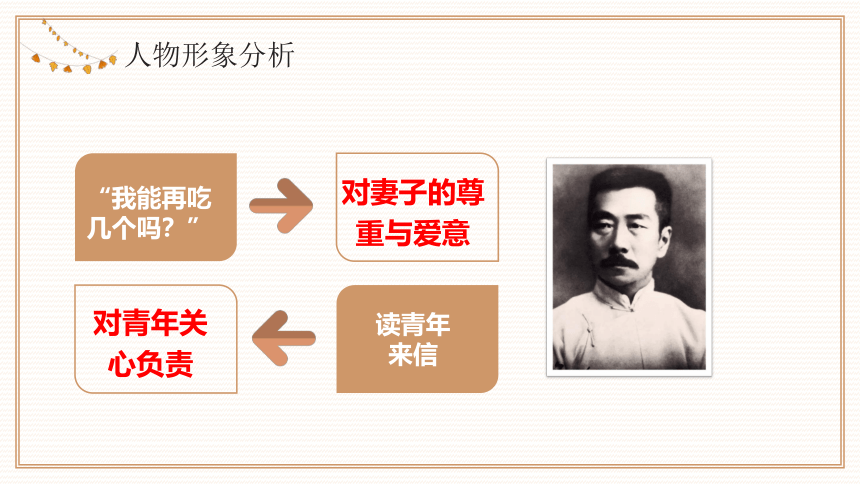

“我能再吃几个吗?”

人物形象分析

读青年来信

对青年关心负责

对妻子的尊重与爱意

看电影

把车让给“我们”坐

人物形象分析

陪客人

连用七个“陪”字

待客热情耐心,辛苦

对亲友关心体贴,对孩子慈爱

喜欢吃硬的东西

开玩笑

人物形象分析

书桌整整齐齐

包书整整齐齐

一丝不苟

勤俭节约

刚毅倔强

幽默风趣

坐在那儿和一个乡下的安静老人一样

人物形象分析

吃鱼丸

做事严谨

实事求是

心态平和

朴实不张扬

人物形象分析

死了是不要紧的,只要留给人类更多

翻书休息

夜里工作

病中工作

舍己为人

无私奉献

勤奋、辛苦认真、专注

语言品析

鲁迅先生就问我:

“有什么事吗?”

我说:“天晴啦,太阳出来啦。”

思考:“我”的回答是否有所暗示?

写海婴,写许先生,跟写鲁迅先生有什么关系?

答:侧面描写。通过写海婴、许先生,从侧面表现出鲁迅先生辛苦、可亲、温暖的一面。

语言品析

鲁迅先生就问我:

“有什么事吗?”

我说:“天晴啦,太阳出来啦。”

思考:“我”的回答是否有所暗示?

鲁迅先生就问我:

“有什么事吗?”

我说:“天晴啦,太阳出来啦。”

许先生和鲁迅先生都笑着,一种对于冲破忧郁心境的展然的会心的笑。

答:有所暗示。这是一个双关语,既表现天气放晴,又暗含着对光明的新社会的向往。

语言品析

答:不能删。这是细节描写,突出了鲁迅热情待客、平易近人的性格,也体现了他的辛苦,更能引起读者的强烈反响。如果去掉,就减少了形象感,达不到震撼人心的效果。

鲁迅先生从下午两三点钟起就陪客人,陪到五点钟,陪到六点钟,客人若在家吃饭,吃过饭又必要在一起喝茶,或者刚刚喝完茶走了,或者还没走就又来了客人,于是又陪下去,陪到八点钟,十点钟,常常陪到十二点钟。

思考:“陪到八点钟,十点钟”这句话可以删掉吗?

作者情感

鲁迅

萧红

文学和思想上的导师

生活中的长者

信任亲近的朋友

怀念、敬仰之情

内容主旨归纳

这篇散文通过对鲁迅先生的笑声、走路姿态、待人接物、生活琐事、工作情况等细节的描述,展示了鲁迅先生的平常生活,真实地再现了一个鲜活生动、立体感人、可敬可亲的鲁迅的形象,抒发了作者对鲁迅先生的怀念和敬仰之情。

思考探究

答:这样写更真实,更直观,更真挚,更有趣味,更有表现力。

1.鲁迅是伟大的文学家、思想家和革命家,本文却大量细致地记叙他的工作、生活琐事,这样写有什么好处?

思考探究

答:不背离。长久以来,鲁迅在我们眼中的形象定格于“民族魂”,这是对鲁迅先生的高度评价。我们对他的精神品格、对敌斗争、忧国忧民等方面讲得多一些,而对日常生活中的鲁迅讲得较少。本文从日常生活、工作的角度进行记述,会使他更可信,更可亲,更可爱。

2.文中所写的鲁迅是一个很生活化、很富有人情味的鲁迅。这与我们通常了解的作为“民族魂”的鲁迅是否背离?

萧红

女性作家的细腻角度

敏锐地捕捉鲁迅先生许多有灵性的生活细节

再现一个真实而富有人情味的鲁迅的形象

平凡之中见崇高

细微之处见伟大

《回忆鲁迅先生》

叁

分析人物形象

阅读技巧拓展

人物形象包括

性格特点:

乐观爽朗、幽默风趣……

精神品质和思想情感:

工作勤奋、无私奉献、热爱祖国……

特意强调的外貌特征和处境遭遇:

相貌丑陋、生活贫困……

工作技能:

医术精湛、武艺高超……

如何分析

作者或他人评价

和他谈话几分钟,就看出他是忠厚平实的人。(《邓稼先》)

人物事迹

鲁迅吃鱼丸这件事反映了他严谨、实事求是的品质。

人物描写

如何分析

主要是细节描写

严监生喉咙里的痰响得一声不倒一声的,总不得断气,还把手从被单里拿出来,伸着两个指头。

(《儒林外史》)

侧面描写

正面描写

其里之富人见之,坚闭门而不出;贫人见之,挈妻子而去之走。

(《东施效颦》)

丑陋

吝啬

分析步骤

1.通读文章,概括事迹,勾画评价人物的句子和细节描写的句子

2.根据人物事迹和细节描写概括人物形象

4.注意从不同角度概括人物形象:

性格、品质、技能等

3.注意人物在文章中不同身份的形象或优缺点的完整分析

注意审题

简单概括

结合文章分析

鲁迅先生是一个乐观爽朗、平易近人的人。

……

鲁迅先生是一个乐观爽朗、平易近人的人。他的笑声是明朗的,是从心里的欢喜。……

例文解析

爸爸教我读中国诗

程怡

①十个月的时候,我得了一场可怕的脑膜炎,到了一岁半还不会说话,父母非常担心。一天,爸爸看报,我坐在他的膝上,指着某一个标题中的“上”字,爸爸说:“上 ”我对他表示满意,赶紧从他的膝上爬下来,拽着他走到书箱前,得意洋洋地指着书箱外“函上”的“上”字,表明我认识这个字,这件事对父母而言,真是“上上大吉”!他们不再担心我有智力障碍了。之后,爸爸开始教我读诗。

②爸爸常教我念两个人的诗:一个是杜甫,一个是陆游。

深爱孩子

例文解析

③依稀记得,孩提时的一个夏夜,我困极了,趴在爸爸的膝上,爸爸摇着大蒲扇,满天的星斗朦朦胧胧的。“僵卧孤村不自哀,尚思为国戍轮台……”突然,爸爸那江西乡音很重的诵读声使我睁开了眼睛,我不知道那奇特的吟啸中有什么,但我一下子记住了这首诗。

④上学前我已经会背那首《示儿》:“死去元知万事空,但悲不见九州同。王师北定中原日,家祭无忘告乃翁。”爸爸问我懂不懂最后那句,我很得意地嚷嚷说:“那意思就是烧香磕头的时候别忘了告诉你爸爸!”当时,爸爸高兴得眼泪都流出来了。

孩提时,爸爸以自己奇特的吟啸教我记住了陆游的诗。

深爱孩子

懂得教育

热爱祖国

上学前,爸爸教我理解《示儿》诗中的句意。

例文解析

⑤1959年秋,我上小学。那年冬天,爸妈因故很长时间不能住在家。姐姐是长女,照顾我和弟弟。一天晚上,爸爸出乎意料地出现在我们面前,令我们欢天喜地,难以入眠。躺在床上跟爸爸念杜甫的诗:“遥怜小儿女,未解忆长安。”爸爸问我懂不懂这诗句,我说:“我懂的,不过,爸爸想念我们的时候,我们也想念爸爸的。”爸爸不再说话,只是听我继续背他教我的诗。

⑥爸爸生命的最后几年,完全卧床不起。每当德沃夏克的大提琴协奏曲悲鸣的旋律在蕉影婆娑的窗边响起的时候,爸爸就会喃喃吟诵杜甫的诗。他告诉我,那一刻让他想起了故乡老宅,想起了祖母和母亲。

上学后,爸爸教我理解杜甫诗中思念亲人的感情。

眷恋故乡

例文解析

⑦那时我已在大学教中国古代文学,我理解父亲:人生无非家国之情,杜甫、陆游,我父亲他们这一代的知识分子,对家国,都有一种深情。父亲吟诗的声音,永远留在了我心底。

⑧很多年后,我看见报上某篇文章引了一首绝句,感觉就像遇到了一个老熟人。我没有念过那首诗,但我熟悉那种风格。回来一查,果然是陆游的诗,“征车已驾晨窗白,残烛依然伴客愁。”我当时的感受真是难以名状。爸爸在我童年时便种在我生命里的东西,突然宣告了它的无可移易的存在!(有删改)

家国情怀

例文解析

答:①爸爸是一个有家国情怀的知识分子;

②爸爸又是一个深爱孩子、懂得教育的慈父。

根据全文,概括爸爸的人物形象。

再见

(节选)

回忆

鲁迅先生

萧 红

万国公墓大门

鲁迅

萧红

萧红

那天是个半阴的天气

你死后我第一次访你

我在你的墓边竖了一株小小的花草

但,并不是用以招吊你的亡魂

只说一声,久违

我们踏着墓畔的小草

听着附近石匠钻刻着墓石

或是碑文的声音

那一刻,胸中的肺叶跳跃起来

我哭着你,不是哭你,而是哭着正义

你的死,总觉得是带走了正义

虽然正义并不能被人带去

——萧红《拜墓诗》

壹

才女萧红

作者简介

萧红

(1911-1942)

黑龙江呼兰(今属哈尔滨)人

原名张迺莹

中国近现代女作家,“民国四大才女”之一,被誉为“20世纪30年代的文学洛神”

代表作:《生死场》(成名作)《呼兰河传》等

作者简介

幼年丧母( 1919年)

年少离家(1930年出走北平)

家境贫困,不断奔波

英年早逝( 1942年1月22日,因肺结核和恶性气管扩张,病逝于香港)

一生坎坷

萧红

(1911-1942)

文学青年

《弃儿》( 1933年发表)

《跋涉》(1933年出版)

《生死场》(鲁迅亲自作序,1935年出版)

《呼兰河传》(1940年连载)

体现乡土社会的生命形态和生存境遇

揭露和批判国民性弱点

抒写人的悲剧、女性的悲剧和普泛的人类生命的悲剧

“奴隶社“”东北作家群”

宣传抗日

参加“一一·九”运动

参演抗日演出

创作抗日作品

作者简介

北方人民对于生的坚强,对于死的挣扎却往往已经力透纸背;女性作品的细致的观察和越轨的笔致,又增加了不少明丽和新鲜。

——鲁迅评《生死场》

它是一篇叙事诗,一幅多彩的风土画,一串凄婉的歌谣。

——茅盾评《呼兰河传》

作者简介

贰

名人琐事

课文精讲

怀人散文,散文化的传记文学

回忆鲁迅先生生活琐事的散文

再现人物生平经历和事迹,展现人物的精神风貌,刻画人物鲜明的形象和生动的个性

内容体裁

待人接物

饮食起居

读书写作

休闲娱乐

笑声明朗

走路轻捷

夜谈沉思

开玩笑

读青年来信

不在意校样

看电影

陪客人

夜里工作

吃鱼丸

包书整齐

病中工作

生活琐事

饮食习惯

笑声明朗

人物形象分析

抓起帽子

往头上一扣

左腿就伸出去

行事果断

义无反顾

乐观爽朗

平易近人

“我能再吃几个吗?”

人物形象分析

读青年来信

对青年关心负责

对妻子的尊重与爱意

看电影

把车让给“我们”坐

人物形象分析

陪客人

连用七个“陪”字

待客热情耐心,辛苦

对亲友关心体贴,对孩子慈爱

喜欢吃硬的东西

开玩笑

人物形象分析

书桌整整齐齐

包书整整齐齐

一丝不苟

勤俭节约

刚毅倔强

幽默风趣

坐在那儿和一个乡下的安静老人一样

人物形象分析

吃鱼丸

做事严谨

实事求是

心态平和

朴实不张扬

人物形象分析

死了是不要紧的,只要留给人类更多

翻书休息

夜里工作

病中工作

舍己为人

无私奉献

勤奋、辛苦认真、专注

语言品析

鲁迅先生就问我:

“有什么事吗?”

我说:“天晴啦,太阳出来啦。”

思考:“我”的回答是否有所暗示?

写海婴,写许先生,跟写鲁迅先生有什么关系?

答:侧面描写。通过写海婴、许先生,从侧面表现出鲁迅先生辛苦、可亲、温暖的一面。

语言品析

鲁迅先生就问我:

“有什么事吗?”

我说:“天晴啦,太阳出来啦。”

思考:“我”的回答是否有所暗示?

鲁迅先生就问我:

“有什么事吗?”

我说:“天晴啦,太阳出来啦。”

许先生和鲁迅先生都笑着,一种对于冲破忧郁心境的展然的会心的笑。

答:有所暗示。这是一个双关语,既表现天气放晴,又暗含着对光明的新社会的向往。

语言品析

答:不能删。这是细节描写,突出了鲁迅热情待客、平易近人的性格,也体现了他的辛苦,更能引起读者的强烈反响。如果去掉,就减少了形象感,达不到震撼人心的效果。

鲁迅先生从下午两三点钟起就陪客人,陪到五点钟,陪到六点钟,客人若在家吃饭,吃过饭又必要在一起喝茶,或者刚刚喝完茶走了,或者还没走就又来了客人,于是又陪下去,陪到八点钟,十点钟,常常陪到十二点钟。

思考:“陪到八点钟,十点钟”这句话可以删掉吗?

作者情感

鲁迅

萧红

文学和思想上的导师

生活中的长者

信任亲近的朋友

怀念、敬仰之情

内容主旨归纳

这篇散文通过对鲁迅先生的笑声、走路姿态、待人接物、生活琐事、工作情况等细节的描述,展示了鲁迅先生的平常生活,真实地再现了一个鲜活生动、立体感人、可敬可亲的鲁迅的形象,抒发了作者对鲁迅先生的怀念和敬仰之情。

思考探究

答:这样写更真实,更直观,更真挚,更有趣味,更有表现力。

1.鲁迅是伟大的文学家、思想家和革命家,本文却大量细致地记叙他的工作、生活琐事,这样写有什么好处?

思考探究

答:不背离。长久以来,鲁迅在我们眼中的形象定格于“民族魂”,这是对鲁迅先生的高度评价。我们对他的精神品格、对敌斗争、忧国忧民等方面讲得多一些,而对日常生活中的鲁迅讲得较少。本文从日常生活、工作的角度进行记述,会使他更可信,更可亲,更可爱。

2.文中所写的鲁迅是一个很生活化、很富有人情味的鲁迅。这与我们通常了解的作为“民族魂”的鲁迅是否背离?

萧红

女性作家的细腻角度

敏锐地捕捉鲁迅先生许多有灵性的生活细节

再现一个真实而富有人情味的鲁迅的形象

平凡之中见崇高

细微之处见伟大

《回忆鲁迅先生》

叁

分析人物形象

阅读技巧拓展

人物形象包括

性格特点:

乐观爽朗、幽默风趣……

精神品质和思想情感:

工作勤奋、无私奉献、热爱祖国……

特意强调的外貌特征和处境遭遇:

相貌丑陋、生活贫困……

工作技能:

医术精湛、武艺高超……

如何分析

作者或他人评价

和他谈话几分钟,就看出他是忠厚平实的人。(《邓稼先》)

人物事迹

鲁迅吃鱼丸这件事反映了他严谨、实事求是的品质。

人物描写

如何分析

主要是细节描写

严监生喉咙里的痰响得一声不倒一声的,总不得断气,还把手从被单里拿出来,伸着两个指头。

(《儒林外史》)

侧面描写

正面描写

其里之富人见之,坚闭门而不出;贫人见之,挈妻子而去之走。

(《东施效颦》)

丑陋

吝啬

分析步骤

1.通读文章,概括事迹,勾画评价人物的句子和细节描写的句子

2.根据人物事迹和细节描写概括人物形象

4.注意从不同角度概括人物形象:

性格、品质、技能等

3.注意人物在文章中不同身份的形象或优缺点的完整分析

注意审题

简单概括

结合文章分析

鲁迅先生是一个乐观爽朗、平易近人的人。

……

鲁迅先生是一个乐观爽朗、平易近人的人。他的笑声是明朗的,是从心里的欢喜。……

例文解析

爸爸教我读中国诗

程怡

①十个月的时候,我得了一场可怕的脑膜炎,到了一岁半还不会说话,父母非常担心。一天,爸爸看报,我坐在他的膝上,指着某一个标题中的“上”字,爸爸说:“上 ”我对他表示满意,赶紧从他的膝上爬下来,拽着他走到书箱前,得意洋洋地指着书箱外“函上”的“上”字,表明我认识这个字,这件事对父母而言,真是“上上大吉”!他们不再担心我有智力障碍了。之后,爸爸开始教我读诗。

②爸爸常教我念两个人的诗:一个是杜甫,一个是陆游。

深爱孩子

例文解析

③依稀记得,孩提时的一个夏夜,我困极了,趴在爸爸的膝上,爸爸摇着大蒲扇,满天的星斗朦朦胧胧的。“僵卧孤村不自哀,尚思为国戍轮台……”突然,爸爸那江西乡音很重的诵读声使我睁开了眼睛,我不知道那奇特的吟啸中有什么,但我一下子记住了这首诗。

④上学前我已经会背那首《示儿》:“死去元知万事空,但悲不见九州同。王师北定中原日,家祭无忘告乃翁。”爸爸问我懂不懂最后那句,我很得意地嚷嚷说:“那意思就是烧香磕头的时候别忘了告诉你爸爸!”当时,爸爸高兴得眼泪都流出来了。

孩提时,爸爸以自己奇特的吟啸教我记住了陆游的诗。

深爱孩子

懂得教育

热爱祖国

上学前,爸爸教我理解《示儿》诗中的句意。

例文解析

⑤1959年秋,我上小学。那年冬天,爸妈因故很长时间不能住在家。姐姐是长女,照顾我和弟弟。一天晚上,爸爸出乎意料地出现在我们面前,令我们欢天喜地,难以入眠。躺在床上跟爸爸念杜甫的诗:“遥怜小儿女,未解忆长安。”爸爸问我懂不懂这诗句,我说:“我懂的,不过,爸爸想念我们的时候,我们也想念爸爸的。”爸爸不再说话,只是听我继续背他教我的诗。

⑥爸爸生命的最后几年,完全卧床不起。每当德沃夏克的大提琴协奏曲悲鸣的旋律在蕉影婆娑的窗边响起的时候,爸爸就会喃喃吟诵杜甫的诗。他告诉我,那一刻让他想起了故乡老宅,想起了祖母和母亲。

上学后,爸爸教我理解杜甫诗中思念亲人的感情。

眷恋故乡

例文解析

⑦那时我已在大学教中国古代文学,我理解父亲:人生无非家国之情,杜甫、陆游,我父亲他们这一代的知识分子,对家国,都有一种深情。父亲吟诗的声音,永远留在了我心底。

⑧很多年后,我看见报上某篇文章引了一首绝句,感觉就像遇到了一个老熟人。我没有念过那首诗,但我熟悉那种风格。回来一查,果然是陆游的诗,“征车已驾晨窗白,残烛依然伴客愁。”我当时的感受真是难以名状。爸爸在我童年时便种在我生命里的东西,突然宣告了它的无可移易的存在!(有删改)

家国情怀

例文解析

答:①爸爸是一个有家国情怀的知识分子;

②爸爸又是一个深爱孩子、懂得教育的慈父。

根据全文,概括爸爸的人物形象。

再见

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读