甘肃省古浪县第三中学2011-2012学年高一上学期期中考试语文试题(无答案)

文档属性

| 名称 | 甘肃省古浪县第三中学2011-2012学年高一上学期期中考试语文试题(无答案) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 47.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2012-12-01 11:35:43 | ||

图片预览

文档简介

第I卷 阅读题

甲·必考题

一、现代文阅读(9分,每小题3分)

阅读下面的文字,完成1—3题。

2009年7月22日,天空出现了日全食。

在全食出现前的两三分钟里,天光的变化似乎不是逐渐地,而是像坐滑梯一样突然降了下来。月亮的影子也像一朵飞云的影子一样,从两边迅速地飘了过来。全食阶段是观测中最有意义的。比如,红色的、比日冕(太阳周围的亮环,也就是太阳的大气层)稍亮一点的喷发日珥,离太阳始终很近的水星,还有包括金星在内的几颗亮星陪伴,都是观测中的关注点。这一次,水星在太阳东面,离开太阳大约10度——也就是说,向前伸开你的手臂,大概一拳头宽的距离。而金星在太阳西面大约44度。地平线附近,则似乎是傍晚的景色。

从整个地球来讲,日食甚至日全食的发生概率并不是很低。科学计算表明:每年都有2~4次日食,个别年份还可能发生5次。仅就日全食而言,大约每100年发生65次,平均1年多就会有一次。但是,每次能够看到全食的只是一条宽度为两三百公里的狭长地带,面积不到地球总面积的1%,因而对于每一个具体的地方来说,日全食就成了难得一见的自然奇现,有统计表明,同一地点两次看到日全食,平均间隔370多年。

平均每次全食的最长时间也只有3分30秒,但是这次在日全食的中心点,持续时间最长却超过6分半钟,是1991年到2132年间全世界日全食持续时间最长的。7月22日,月亮离地球的距离比平时近,而太阳离地球比平时远,从地球观测,月亮的直径看起来比太阳大了接近8%,因此日全食的时间就特别长。不过,只有在太平洋里观测才能够达到这样的时长,对于我国陆地观测,上海可以达到5分钟,这是1814年以来在我国境内能够看到的最长的一次日全食。7月22日发生的日全食之所以备受关注,正是因为持续的时间长,因此很多科学家也认为这是本世纪最重要的一次日全食。

这一次日全食从印度西部开始,月影花费了8分钟时间扫过印度。再扫过尼泊尔最南部和孟加拉国极北部,经过不丹国的大部分,穿越缅甸北部,擦过西藏一角,进入云南,最终,在太平洋东部结束。全食带面积只占地球表面的0.71%,而且还有很大一部分在海上。因此,这一次日全食的最佳观测地点在我国。下一次我国境内再能见到日全食则要等到26年后的2035年。

科学家们十分重视对日全食的观测。科学史上最著名的一次日全食观测,是1919年5月29日爱丁顿验证爱因斯坦广义相对论的观测。当时,英国剑桥天文台爱丁顿博士成功地取得了日全食观测资料,经过仔细测量、分析和计算,得到的偏转角为1.64角秒,这一数值和爱因斯坦理论上预言的1.75角秒非常接近。这就无可辩驳地验证了广义相对论的正确性。而7月22日的日全食,不论对科学家还是天文爱好者来说都是一次观测绝佳机会。太阳虽然与天上的群星一样,只是一颗普通的自己能发光的星,但是,它比其他的恒星距离我们要近得多,因此对太阳的各种研究,很有可能会使人们对遥远恒星甚至宇宙的认识更进一步,所以其科学价值非同一般。

L.与2009年7月22日发生的日全食有关的表述错误的一项是 ( )

A.在全食即将出现时,天光迅速暗了下来,月影也从西边迅速飘了过来。

B.这次能够看到全食的地区只是一条宽度为两三百公里的狭长地带,全食带面积只占地球表面的0.71%。

C.这次在日全食的中心点,持续时间最长超过6分半钟,从我国陆地观测,上海可以达到5分钟,这是我国境内迄今为止能够看到的最长的一次日全食。

D.印度、尼泊尔、缅甸等国都可以看到这次日全食,而最佳的观测地点在中国。

2.下列说法符合原文意思的一项是 ( )

A.2009年7月22日,水星和金星分别在太阳的东西两侧,太阳和月亮离地球比平时更远。水星、金星和红色的喷发日珥等是观测中的关注点。

B.2009年7月22日,在太平洋上能观测到日全食的地方要比陆地上的地方多。

C.很多科学家认为2009年7月22日发生的日全食是本世纪最重要的一次的原因在于它持续的时间长。

D.研究离地球近的恒星能够使人类进一步认识离地球远的恒星。

3.根据原文提供的信息,下列推断不正确的一项是 ( )

A.在日全食发生这天,从地球上观测到的月亮看起来比太阳大得越多,日全食持续的时间就越长。

B.日全食持续的时间越长,越有利于科学家对日全食的观测和对太阳的研究。

C.重庆地区下一次看日全食要等到2035年。

D.科学家通过对这次日全食观测资料进行仔细测量、分析和计算,有可能验证爱因斯坦广义相对论的正确性。

二、古代诗文阅读(36分)

(一)文言文阅读(19分)

阅读下面的文言文,完成4—7题。

晋侯、秦伯围郑,以其无礼于晋,且贰于楚也。晋军函陵,秦军氾南。

佚之狐言于郑伯曰:“国危矣,若使烛之武见秦君,师必退。”公从之。辞曰:“臣之壮也,犹不如人;今老矣,无能为也已。”公曰:“吾不能早用子,今急而求子,是寡人之过也。然郑亡,子亦有不利焉!”许之。

夜缒而出。见秦伯,曰:“秦、晋围郑,郑既知亡矣。若亡郑而有益于君,敢以烦执事。越国以鄙远,君知其难也,焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。且君尝为晋君赐矣,许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也。夫晋,何厌之有?既东封郑,又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?阙秦以利晋,唯君图之。”秦伯说,与郑人盟。使杞子、逢孙、杨孙戍之,乃还。

子犯请击之。公曰:“不可。微夫人之力不及此。因人之力而敝之,不仁;失其所与,不知;以乱易整,不武。吾其还也。”亦去之。 (选自《左传·烛之武退秦师》)

4.下列加点字的解释,有误的一项是(3分) ( )

A.且贰于楚(从属二主) 越国以鄙远(把……当做边邑)

B.晋军函陵(驻扎) 焉用亡郑以陪邻(增加)

C.行李之往来(使者) 朝济而夕设版焉(渡河)

D.秦伯说(言,道) 又欲肆其西封(扩张)

5.下列句式与其他三句不同的一项是(3分) ( )

A.佚之狐言于郑伯曰 B.何厌之有

C.若亡郑而有益于君 D.以其无礼于晋

6.下面说法不符合原文意思的一项是(3分) ( )

A.“越国以鄙远,君知其难也”说的是郑国灭亡了,秦国不可能得到什么好处。

B.如果郑国灭亡了,领土肯定被晋国侵占,晋国的势力雄厚了,秦国的势力就会相对减弱,这是“邻之厚,君之薄也”的意思。

C.“许君焦、瑕,朝济而夕设版焉”是“(晋)既东封郑,又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之”的典型事例。

D.“阙秦以利晋”虽然并没有成为事实,但使秦穆公对晋国的侵略野心有了警惕,这是他解除“秦国围郑”的重要原因。

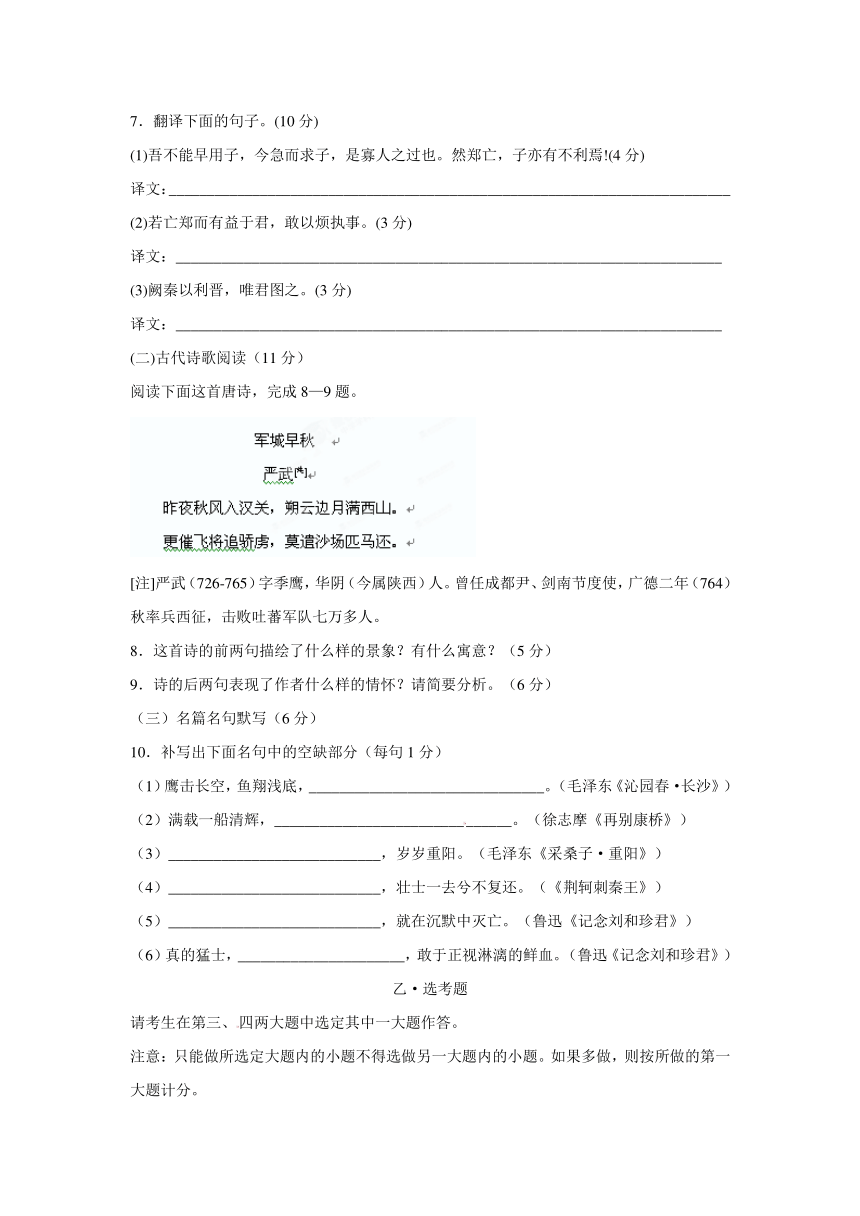

7.翻译下面的句子。(10分)

(1)吾不能早用子,今急而求子,是寡人之过也。然郑亡,子亦有不利焉!(4分)

译文:__________________________________________________________________________

(2)若亡郑而有益于君,敢以烦执事。(3分)

译文:________________________________________________________________________

(3)阙秦以利晋,唯君图之。(3分)

译文:________________________________________________________________________

(二)古代诗歌阅读(11分)

阅读下面这首唐诗,完成8—9题。

[注]严武(726-765)字季鹰,华阴(今属陕西)人。曾任成都尹、剑南节度使,广德二年(764)秋率兵西征,击败吐蕃军队七万多人。

8.这首诗的前两句描绘了什么样的景象?有什么寓意?(5分)

9.诗的后两句表现了作者什么样的情怀?请简要分析。(6分)

(三)名篇名句默写(6分)

10.补写出下面名句中的空缺部分(每句1分)

(1)鹰击长空,鱼翔浅底,_______________________________。(毛泽东《沁园春·长沙》)

(2)满载一船清辉,_______________________________。(徐志摩《再别康桥》)

(3)____________________________,岁岁重阳。(毛泽东《采桑子·重阳》)

(4)____________________________,壮士一去兮不复还。(《荆轲刺秦王》)

(5)____________________________,就在沉默中灭亡。(鲁迅《记念刘和珍君》)

(6)真的猛士,______________________,敢于正视淋漓的鲜血。(鲁迅《记念刘和珍君》)

乙·选考题

请考生在第三、四两大题中选定其中一大题作答。

注意:只能做所选定大题内的小题不得选做另一大题内的小题。如果多做,则按所做的第一大题计分。

三、文史类文本阅读(25分)

11.阅读下面的文字,完成①—④题。(25分)

我的父亲梁实秋(节选)

梁文蔷

父亲翻译莎士比亚剧本始于抗战前,那时我只有四五岁。后来因抗战,颠沛流离,只译了10本,便停顿下来,因为翻译莎士比亚是没有钱的,为了我们一家,父亲必须谋生,教书、写文章。生活相对安定下来后,他又开始有计划地翻译。父亲给自己规定,每天要译两千字。台湾的天气很热,那时也没有冷气,父亲这个北方人对气候颇不适应,他又很胖,非常怕热,经常挥汗如雨。父亲非常有毅力,如果因为有事未能完成预计的工作,第二天加班也要把拖下的工作补上。

翻译莎士比亚,是胡适先生的建议,最初是父亲与另外两个人一起翻译,但那两位后来中途退出,只剩下父亲一人坚持。翻译莎士比亚是件苦事,因为他全部用古英文写作,我曾经向父亲抱怨说,我根本看不下去莎士比亚的原文,父亲笑着说:“你若能看懂的话,那就不是莎士比亚了。”

父亲每译完一剧,就将手稿交给母亲装订。母亲用古老的纳鞋底的锥子在稿纸边上打洞,然后用线缝成线装书的样子。没有母亲的支持,父亲是无法完成这一浩大工程的。

我在台湾与父母一起生活了10年,因为哥哥姐姐的失散,成了“独生女”。父亲与母亲的感情很好,他们后来跟着我到西雅图生活了一段时间,我时常在汽车的后视镜里很“嫉妒”地发现,他们还经常手拉手坐在一起。1974年4月30日上午,父亲与母亲照样手拉手到附近市场购物,市场门口一个梯子突然倒下,正好击中了母亲。母亲被送到医院进行抢救,因伤势很重,需要动大手术。临进手术室前,母亲以一贯的自我克制力控制自己,既不抱怨,也不呻吟。进手术室前,她似乎已有所预感,对父亲说:“你不要着急,治华(注:梁实秋的学名为梁治华),你要好好照料自己。”几个小时后,护士出来通知,母亲已不治。我永远忘不了那一刻,父亲坐在医院长椅上开始啜泣,浑身发抖,像个孤苦无依的孩子……

就在母亲去世后一个月,父亲终于辗转知道了哥哥、姐姐仍然在世的消息。他特地跑到西雅图母亲的墓地前,告慰母亲。

1981年夏,我第一次回大陆探亲,回到了儿时居住的庭院,却已是物是人非。临行前,大姐文茜折了一小枝枣树叶,上面还有一个小青枣,让我带回台湾,送给父亲。这棵枣树是我们在北京时老枣树的后代,老树早已被砍去。我小心翼翼地把枣叶包好,回到台湾后,把在大陆的见闻一五一十地向父亲汇报,其中包括姐姐文茜、哥哥文骐33年的经历,讲到激动处,与父亲相对而泣。那个枣和树叶后来都枯萎了,父亲把叶子留下来,放在书里,珍存着。

1986年,我最后一次赴台探望父亲。临走时与父亲在客厅中道别,父亲穿一件蓝布棉外衣,略弯着腰,全身发抖。他用沙哑的声音不厌其烦地告诉我怎么叫出租车,怎么办出境手续等,那一刻,他又把我当作他的没出门的小女儿。那一次,我充满了不祥之感。

1987年11月3日,父亲因突发心脏病住院。当时,小量地输氧已经不够。父亲窒息,最后扯开小氧气罩,大叫:“我要死了!”“我就这样死了!”此时,医生终于同意给予大量输氧,却发现床头墙上大量输氧的气源不能用,于是索性拔下小量输氧的管子换床。就在这完全中断输氧的5分钟里,父亲死了。父亲强烈的求生欲望一直支持他到心脏停止,他留下的最后五句绝笔之一是:“我还需更多的氧。”没想到父亲留在人间最后的字迹,竟然是这样的求生呼号。每想到此,我便有肝肠寸断之感。 (选自《三联生活周刊》)

①节选部分回忆了梁实秋先生到台湾以后的生活,作者重点回忆了“父亲”的哪几件事?(5分)

答:____________________________________________________________________

②文中有多处细节描写。找出其中两处,并简要分析这样写的好处。(6分)

答:____________________________________________________________________

③文中作者说“那一次,我充满了不祥之感”,结合有关内容,简要分析作者为什么会有这样的感觉?(6分)

答:______________________________________________________________________

④从这篇节选的回忆性文章中,你可以看出梁实秋先生具有哪些性格特点?请简要分析。(8分)

答:______________________________________________________________________

四、实用类文本阅读(25分)

12.阅读下面的文章,完成①—④题。(25分)

永恒的瞬间——中葡澳门政权交接仪式纪实

数千人的会场一片肃静,千万双眼睛神情专注,亿万颗激动的心倾听着时间的脚步走向那庄严的一刻,走向那永恒的瞬间……

——1999年12月20日零点。雄壮的中华人民共和国国歌《义勇军进行曲》庄严奏响,鲜艳的五星红旗由翠绿的澳门特别行政区区旗相伴,在6000平方米的澳门文化中心花园馆内徐徐升起。

雄壮的乐曲、鲜艳的旗帜,这永载史册的一幕昭告天下:中葡两国政府完成了澳门政权的交接。澳门,这个失散已久的游子重新回到祖国母亲温暖的怀抱,从此进入一个崭新的时代!

这是一个不眠之夜,这是一个难忘之夜。40多万澳门同胞通过电视现场直播,在注视着澳门迈向新纪元的步伐,在谛听着祖国母亲的叮咛。普天之下,所有的华夏儿女都在为澳门的今天欣喜,为澳门的明天祝福。

雄壮的国歌在奏响,鲜艳的旗帜在升起。

绿色地毯铺就的交接仪式现场,弧形排列的坐席与主席台对应,构成一朵盛开的莲花图案。中华人民共和国主席江泽民身着深色西服,站立在主席台中央的主礼台上,注视着冉冉升起的中华人民共和国国旗和澳门特别行政区区旗。

44岁的何厚铧也是一身深色西服,站在主礼台上。这位澳门历史上第一次由澳门人自己选举产生的行政长官,从此肩负起落实“一国两制”、“澳人治澳”、高度自治方针的历史重任。从他坚毅的目光里,人们看到了自信,也看到了澳门的美好未来。

在主礼台的另一侧,桑帕约总统等葡萄牙主要代表也同样在向两面鲜艳的旗帜行注目礼。昔日的澳门是在中国积贫积弱、备受欺凌的情况下,被葡萄牙逐步占领的。葡萄牙曾委任过127任澳门总督。这一切,此刻都成为历史。

雄壮的国歌在奏响,鲜艳的旗帜在升起。

听着那熟悉的旋律,看着那亲切的旗帜,85岁的澳门濠江中学校长杜岚双眼噙满了泪花。当新中国即将成立的消息传到澳门,面对“谁敢亲共,‘万人坑’就是归宿”的恫吓,杜岚毅然买回红布做成国旗,在新中国诞生的当天将它升起在校园里。今天,已届耄耋的她终于见证了澳门历史掀开新的一页。激动与感慨,欣慰与自豪,全部写在她饱经沧桑的脸上。

全国政协副主席霍英东站在主席台上,神情庄重。两年前,在香港政权交接仪式会场的主席台上,他见证了香港的回归,历史与现实,过去与未来,在时间的交接点上,霍英东的话语里流露出的是激动、兴奋:“在亲身参与香港回归祖国的全过程后,又出席澳门政权交接仪式,我感到十分荣幸。看到五星红旗在澳门冉冉升起,我为祖国的日益强大而自豪。”

雄壮的国歌在奏响,鲜艳的旗帜在升起。

此时此刻,在澳门、在香港、在台湾、在祖国内地、在世界各个角落,亿万民众在见证这世纪之交的盛典,亿万颗华夏儿女的心和着铿锵的旋律在为这块新生的土地祝福。

零时零分46秒,诞生于民族危亡之际的《义勇军进行曲》奏完最后一个音符,国旗升至高8.28米的旗杆顶端,澳门特区区旗也升至旗杆顶端。这一时间虽短,却浓缩了中华民族一百多年不屈奋斗的历史。神圣的旗帜上,凝聚着中国人民共创未来的坚强意志。统一大业已进入又一个发展阶段的中华民族,在“一国两制”方针指引下,必将迎来祖国统一的辉煌明天!

雷鸣般的掌声响起,如春潮奔涌。

瞬间虽短却永恒。摄像机的镜头在聚焦,照相机的灯光在闪烁,便携电脑的键盘在跳动……来自世界各地的3500多名记者迅速将这一盛况传向五大洲,将这一庄严时刻载入史册。

千秋伟业,后继有人。零点4分,国家主席江泽民稳步走到讲台前,郑重宣布:澳门回归后,中国政府将坚定不移地贯彻执行“一国两制”、“澳人治澳”、高度自治的方针。他表示坚信:在中央政府和全国各族人民的支持下,澳门特别行政区政府和澳门同胞一定能够把澳门管理好、建设好、发展好。

这是跨世纪共和国领导者的庄严承诺,这是全体中华儿女的共同心声,这也是对小平同志的最好告慰。

暗夜将尽,曙光初现。走过漫漫长途的澳门,在新的千年来临前夕,洗尽历史风尘,迈进新纪元。

①结合文章,谈谈你对题目中“永恒的瞬间”的理解。(5分)

答:______________________________________________________________________

②“雄壮的国歌在奏响,鲜艳的旗帜在升起”,在文章中反复出现,这样写有什么作用?(6分)

答:______________________________________________________________________

③这是一篇特写,作者在行文中穿插了大量的历史内容,请结合实例分析作者为什么这样写。(6分)

答:______________________________________________________________________

④这篇特写采用了大量的细节描写,请任选两个细节,写一段评论性的文字,100字左右。(8分)

答: ______________________________________________________________________

第II卷 表达题

五、语言文字运用(20分)

13.下列各句中,加点的成语使用恰当的一项是( )

A.夕阳下流淌的康河,波光潋滟,栩栩如生,河畔的金柳姿态婀娜如妩媚的新娘,动人心弦。

B.作为一位诗人,面对因车祸突然去世的好友,他只能长歌当哭,挥泪写了长诗《愿你一路走好》。

C.这部精彩的电视剧播出时,几乎万人空巷,人们在家里守着荧屏,街上静悄悄的。

D.我就这样可耻地开始了十年浩劫中一帆风顺的苦难生活。

14.下列各句中,没有语病的一项是( )

A.不仅该诗描述了大堰河悲惨的一生,还通过对大堰河不幸身世的讲述,抒发了诗人对劳动人民的同情。

B.由于2011年江西高考语文直到临考前几个月才公布所要考查的文学名著篇目,让广大考生在备考时缺少了针对性,给复习带来了额外的负担。

C.英国的告别仪式日期是30日下午在港岛半山上的港督府拉开序幕的。

D.在访问这里之后,如果不说些什么或写些什么就离开,那就对不起在这里遇难的人们。

15.与下面的句子衔接最恰当的一项是( )

东洋婆望了一会儿,也许是她不喜欢这种不文明的殴打,也许是她要介绍一种更合理的惩戒方法,走近身来,揪住小福子的耳朵,______________,叫她向着墙壁立着……

A.她被扯到太平龙头前面 B.她被推到太平龙头前面

C.将她扯到太平龙头前面 D.把她推到太平龙头前面

16.根据下面提供的情景,以“歌声”为重点,扩展成一段话,不少于40个字。(5分)

情景:考试前夕 我 歌声

_______________________________________________________________________________________

17.根据下面例句的句式和含意,仿写两个句子。(6分)

得意的时候,就眺海,因为大海有一种深度;

脆弱的时候,就看山,因为大山有一种硬度。

_________________________________________________________________;

_________________________________________________________________。

六、写作(60分)

18.请以“有这样一种声音”为题目写一篇文章。要求:文体自选,立意自定,感情真挚,不少于800字。

甲·必考题

一、现代文阅读(9分,每小题3分)

阅读下面的文字,完成1—3题。

2009年7月22日,天空出现了日全食。

在全食出现前的两三分钟里,天光的变化似乎不是逐渐地,而是像坐滑梯一样突然降了下来。月亮的影子也像一朵飞云的影子一样,从两边迅速地飘了过来。全食阶段是观测中最有意义的。比如,红色的、比日冕(太阳周围的亮环,也就是太阳的大气层)稍亮一点的喷发日珥,离太阳始终很近的水星,还有包括金星在内的几颗亮星陪伴,都是观测中的关注点。这一次,水星在太阳东面,离开太阳大约10度——也就是说,向前伸开你的手臂,大概一拳头宽的距离。而金星在太阳西面大约44度。地平线附近,则似乎是傍晚的景色。

从整个地球来讲,日食甚至日全食的发生概率并不是很低。科学计算表明:每年都有2~4次日食,个别年份还可能发生5次。仅就日全食而言,大约每100年发生65次,平均1年多就会有一次。但是,每次能够看到全食的只是一条宽度为两三百公里的狭长地带,面积不到地球总面积的1%,因而对于每一个具体的地方来说,日全食就成了难得一见的自然奇现,有统计表明,同一地点两次看到日全食,平均间隔370多年。

平均每次全食的最长时间也只有3分30秒,但是这次在日全食的中心点,持续时间最长却超过6分半钟,是1991年到2132年间全世界日全食持续时间最长的。7月22日,月亮离地球的距离比平时近,而太阳离地球比平时远,从地球观测,月亮的直径看起来比太阳大了接近8%,因此日全食的时间就特别长。不过,只有在太平洋里观测才能够达到这样的时长,对于我国陆地观测,上海可以达到5分钟,这是1814年以来在我国境内能够看到的最长的一次日全食。7月22日发生的日全食之所以备受关注,正是因为持续的时间长,因此很多科学家也认为这是本世纪最重要的一次日全食。

这一次日全食从印度西部开始,月影花费了8分钟时间扫过印度。再扫过尼泊尔最南部和孟加拉国极北部,经过不丹国的大部分,穿越缅甸北部,擦过西藏一角,进入云南,最终,在太平洋东部结束。全食带面积只占地球表面的0.71%,而且还有很大一部分在海上。因此,这一次日全食的最佳观测地点在我国。下一次我国境内再能见到日全食则要等到26年后的2035年。

科学家们十分重视对日全食的观测。科学史上最著名的一次日全食观测,是1919年5月29日爱丁顿验证爱因斯坦广义相对论的观测。当时,英国剑桥天文台爱丁顿博士成功地取得了日全食观测资料,经过仔细测量、分析和计算,得到的偏转角为1.64角秒,这一数值和爱因斯坦理论上预言的1.75角秒非常接近。这就无可辩驳地验证了广义相对论的正确性。而7月22日的日全食,不论对科学家还是天文爱好者来说都是一次观测绝佳机会。太阳虽然与天上的群星一样,只是一颗普通的自己能发光的星,但是,它比其他的恒星距离我们要近得多,因此对太阳的各种研究,很有可能会使人们对遥远恒星甚至宇宙的认识更进一步,所以其科学价值非同一般。

L.与2009年7月22日发生的日全食有关的表述错误的一项是 ( )

A.在全食即将出现时,天光迅速暗了下来,月影也从西边迅速飘了过来。

B.这次能够看到全食的地区只是一条宽度为两三百公里的狭长地带,全食带面积只占地球表面的0.71%。

C.这次在日全食的中心点,持续时间最长超过6分半钟,从我国陆地观测,上海可以达到5分钟,这是我国境内迄今为止能够看到的最长的一次日全食。

D.印度、尼泊尔、缅甸等国都可以看到这次日全食,而最佳的观测地点在中国。

2.下列说法符合原文意思的一项是 ( )

A.2009年7月22日,水星和金星分别在太阳的东西两侧,太阳和月亮离地球比平时更远。水星、金星和红色的喷发日珥等是观测中的关注点。

B.2009年7月22日,在太平洋上能观测到日全食的地方要比陆地上的地方多。

C.很多科学家认为2009年7月22日发生的日全食是本世纪最重要的一次的原因在于它持续的时间长。

D.研究离地球近的恒星能够使人类进一步认识离地球远的恒星。

3.根据原文提供的信息,下列推断不正确的一项是 ( )

A.在日全食发生这天,从地球上观测到的月亮看起来比太阳大得越多,日全食持续的时间就越长。

B.日全食持续的时间越长,越有利于科学家对日全食的观测和对太阳的研究。

C.重庆地区下一次看日全食要等到2035年。

D.科学家通过对这次日全食观测资料进行仔细测量、分析和计算,有可能验证爱因斯坦广义相对论的正确性。

二、古代诗文阅读(36分)

(一)文言文阅读(19分)

阅读下面的文言文,完成4—7题。

晋侯、秦伯围郑,以其无礼于晋,且贰于楚也。晋军函陵,秦军氾南。

佚之狐言于郑伯曰:“国危矣,若使烛之武见秦君,师必退。”公从之。辞曰:“臣之壮也,犹不如人;今老矣,无能为也已。”公曰:“吾不能早用子,今急而求子,是寡人之过也。然郑亡,子亦有不利焉!”许之。

夜缒而出。见秦伯,曰:“秦、晋围郑,郑既知亡矣。若亡郑而有益于君,敢以烦执事。越国以鄙远,君知其难也,焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。且君尝为晋君赐矣,许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也。夫晋,何厌之有?既东封郑,又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?阙秦以利晋,唯君图之。”秦伯说,与郑人盟。使杞子、逢孙、杨孙戍之,乃还。

子犯请击之。公曰:“不可。微夫人之力不及此。因人之力而敝之,不仁;失其所与,不知;以乱易整,不武。吾其还也。”亦去之。 (选自《左传·烛之武退秦师》)

4.下列加点字的解释,有误的一项是(3分) ( )

A.且贰于楚(从属二主) 越国以鄙远(把……当做边邑)

B.晋军函陵(驻扎) 焉用亡郑以陪邻(增加)

C.行李之往来(使者) 朝济而夕设版焉(渡河)

D.秦伯说(言,道) 又欲肆其西封(扩张)

5.下列句式与其他三句不同的一项是(3分) ( )

A.佚之狐言于郑伯曰 B.何厌之有

C.若亡郑而有益于君 D.以其无礼于晋

6.下面说法不符合原文意思的一项是(3分) ( )

A.“越国以鄙远,君知其难也”说的是郑国灭亡了,秦国不可能得到什么好处。

B.如果郑国灭亡了,领土肯定被晋国侵占,晋国的势力雄厚了,秦国的势力就会相对减弱,这是“邻之厚,君之薄也”的意思。

C.“许君焦、瑕,朝济而夕设版焉”是“(晋)既东封郑,又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之”的典型事例。

D.“阙秦以利晋”虽然并没有成为事实,但使秦穆公对晋国的侵略野心有了警惕,这是他解除“秦国围郑”的重要原因。

7.翻译下面的句子。(10分)

(1)吾不能早用子,今急而求子,是寡人之过也。然郑亡,子亦有不利焉!(4分)

译文:__________________________________________________________________________

(2)若亡郑而有益于君,敢以烦执事。(3分)

译文:________________________________________________________________________

(3)阙秦以利晋,唯君图之。(3分)

译文:________________________________________________________________________

(二)古代诗歌阅读(11分)

阅读下面这首唐诗,完成8—9题。

[注]严武(726-765)字季鹰,华阴(今属陕西)人。曾任成都尹、剑南节度使,广德二年(764)秋率兵西征,击败吐蕃军队七万多人。

8.这首诗的前两句描绘了什么样的景象?有什么寓意?(5分)

9.诗的后两句表现了作者什么样的情怀?请简要分析。(6分)

(三)名篇名句默写(6分)

10.补写出下面名句中的空缺部分(每句1分)

(1)鹰击长空,鱼翔浅底,_______________________________。(毛泽东《沁园春·长沙》)

(2)满载一船清辉,_______________________________。(徐志摩《再别康桥》)

(3)____________________________,岁岁重阳。(毛泽东《采桑子·重阳》)

(4)____________________________,壮士一去兮不复还。(《荆轲刺秦王》)

(5)____________________________,就在沉默中灭亡。(鲁迅《记念刘和珍君》)

(6)真的猛士,______________________,敢于正视淋漓的鲜血。(鲁迅《记念刘和珍君》)

乙·选考题

请考生在第三、四两大题中选定其中一大题作答。

注意:只能做所选定大题内的小题不得选做另一大题内的小题。如果多做,则按所做的第一大题计分。

三、文史类文本阅读(25分)

11.阅读下面的文字,完成①—④题。(25分)

我的父亲梁实秋(节选)

梁文蔷

父亲翻译莎士比亚剧本始于抗战前,那时我只有四五岁。后来因抗战,颠沛流离,只译了10本,便停顿下来,因为翻译莎士比亚是没有钱的,为了我们一家,父亲必须谋生,教书、写文章。生活相对安定下来后,他又开始有计划地翻译。父亲给自己规定,每天要译两千字。台湾的天气很热,那时也没有冷气,父亲这个北方人对气候颇不适应,他又很胖,非常怕热,经常挥汗如雨。父亲非常有毅力,如果因为有事未能完成预计的工作,第二天加班也要把拖下的工作补上。

翻译莎士比亚,是胡适先生的建议,最初是父亲与另外两个人一起翻译,但那两位后来中途退出,只剩下父亲一人坚持。翻译莎士比亚是件苦事,因为他全部用古英文写作,我曾经向父亲抱怨说,我根本看不下去莎士比亚的原文,父亲笑着说:“你若能看懂的话,那就不是莎士比亚了。”

父亲每译完一剧,就将手稿交给母亲装订。母亲用古老的纳鞋底的锥子在稿纸边上打洞,然后用线缝成线装书的样子。没有母亲的支持,父亲是无法完成这一浩大工程的。

我在台湾与父母一起生活了10年,因为哥哥姐姐的失散,成了“独生女”。父亲与母亲的感情很好,他们后来跟着我到西雅图生活了一段时间,我时常在汽车的后视镜里很“嫉妒”地发现,他们还经常手拉手坐在一起。1974年4月30日上午,父亲与母亲照样手拉手到附近市场购物,市场门口一个梯子突然倒下,正好击中了母亲。母亲被送到医院进行抢救,因伤势很重,需要动大手术。临进手术室前,母亲以一贯的自我克制力控制自己,既不抱怨,也不呻吟。进手术室前,她似乎已有所预感,对父亲说:“你不要着急,治华(注:梁实秋的学名为梁治华),你要好好照料自己。”几个小时后,护士出来通知,母亲已不治。我永远忘不了那一刻,父亲坐在医院长椅上开始啜泣,浑身发抖,像个孤苦无依的孩子……

就在母亲去世后一个月,父亲终于辗转知道了哥哥、姐姐仍然在世的消息。他特地跑到西雅图母亲的墓地前,告慰母亲。

1981年夏,我第一次回大陆探亲,回到了儿时居住的庭院,却已是物是人非。临行前,大姐文茜折了一小枝枣树叶,上面还有一个小青枣,让我带回台湾,送给父亲。这棵枣树是我们在北京时老枣树的后代,老树早已被砍去。我小心翼翼地把枣叶包好,回到台湾后,把在大陆的见闻一五一十地向父亲汇报,其中包括姐姐文茜、哥哥文骐33年的经历,讲到激动处,与父亲相对而泣。那个枣和树叶后来都枯萎了,父亲把叶子留下来,放在书里,珍存着。

1986年,我最后一次赴台探望父亲。临走时与父亲在客厅中道别,父亲穿一件蓝布棉外衣,略弯着腰,全身发抖。他用沙哑的声音不厌其烦地告诉我怎么叫出租车,怎么办出境手续等,那一刻,他又把我当作他的没出门的小女儿。那一次,我充满了不祥之感。

1987年11月3日,父亲因突发心脏病住院。当时,小量地输氧已经不够。父亲窒息,最后扯开小氧气罩,大叫:“我要死了!”“我就这样死了!”此时,医生终于同意给予大量输氧,却发现床头墙上大量输氧的气源不能用,于是索性拔下小量输氧的管子换床。就在这完全中断输氧的5分钟里,父亲死了。父亲强烈的求生欲望一直支持他到心脏停止,他留下的最后五句绝笔之一是:“我还需更多的氧。”没想到父亲留在人间最后的字迹,竟然是这样的求生呼号。每想到此,我便有肝肠寸断之感。 (选自《三联生活周刊》)

①节选部分回忆了梁实秋先生到台湾以后的生活,作者重点回忆了“父亲”的哪几件事?(5分)

答:____________________________________________________________________

②文中有多处细节描写。找出其中两处,并简要分析这样写的好处。(6分)

答:____________________________________________________________________

③文中作者说“那一次,我充满了不祥之感”,结合有关内容,简要分析作者为什么会有这样的感觉?(6分)

答:______________________________________________________________________

④从这篇节选的回忆性文章中,你可以看出梁实秋先生具有哪些性格特点?请简要分析。(8分)

答:______________________________________________________________________

四、实用类文本阅读(25分)

12.阅读下面的文章,完成①—④题。(25分)

永恒的瞬间——中葡澳门政权交接仪式纪实

数千人的会场一片肃静,千万双眼睛神情专注,亿万颗激动的心倾听着时间的脚步走向那庄严的一刻,走向那永恒的瞬间……

——1999年12月20日零点。雄壮的中华人民共和国国歌《义勇军进行曲》庄严奏响,鲜艳的五星红旗由翠绿的澳门特别行政区区旗相伴,在6000平方米的澳门文化中心花园馆内徐徐升起。

雄壮的乐曲、鲜艳的旗帜,这永载史册的一幕昭告天下:中葡两国政府完成了澳门政权的交接。澳门,这个失散已久的游子重新回到祖国母亲温暖的怀抱,从此进入一个崭新的时代!

这是一个不眠之夜,这是一个难忘之夜。40多万澳门同胞通过电视现场直播,在注视着澳门迈向新纪元的步伐,在谛听着祖国母亲的叮咛。普天之下,所有的华夏儿女都在为澳门的今天欣喜,为澳门的明天祝福。

雄壮的国歌在奏响,鲜艳的旗帜在升起。

绿色地毯铺就的交接仪式现场,弧形排列的坐席与主席台对应,构成一朵盛开的莲花图案。中华人民共和国主席江泽民身着深色西服,站立在主席台中央的主礼台上,注视着冉冉升起的中华人民共和国国旗和澳门特别行政区区旗。

44岁的何厚铧也是一身深色西服,站在主礼台上。这位澳门历史上第一次由澳门人自己选举产生的行政长官,从此肩负起落实“一国两制”、“澳人治澳”、高度自治方针的历史重任。从他坚毅的目光里,人们看到了自信,也看到了澳门的美好未来。

在主礼台的另一侧,桑帕约总统等葡萄牙主要代表也同样在向两面鲜艳的旗帜行注目礼。昔日的澳门是在中国积贫积弱、备受欺凌的情况下,被葡萄牙逐步占领的。葡萄牙曾委任过127任澳门总督。这一切,此刻都成为历史。

雄壮的国歌在奏响,鲜艳的旗帜在升起。

听着那熟悉的旋律,看着那亲切的旗帜,85岁的澳门濠江中学校长杜岚双眼噙满了泪花。当新中国即将成立的消息传到澳门,面对“谁敢亲共,‘万人坑’就是归宿”的恫吓,杜岚毅然买回红布做成国旗,在新中国诞生的当天将它升起在校园里。今天,已届耄耋的她终于见证了澳门历史掀开新的一页。激动与感慨,欣慰与自豪,全部写在她饱经沧桑的脸上。

全国政协副主席霍英东站在主席台上,神情庄重。两年前,在香港政权交接仪式会场的主席台上,他见证了香港的回归,历史与现实,过去与未来,在时间的交接点上,霍英东的话语里流露出的是激动、兴奋:“在亲身参与香港回归祖国的全过程后,又出席澳门政权交接仪式,我感到十分荣幸。看到五星红旗在澳门冉冉升起,我为祖国的日益强大而自豪。”

雄壮的国歌在奏响,鲜艳的旗帜在升起。

此时此刻,在澳门、在香港、在台湾、在祖国内地、在世界各个角落,亿万民众在见证这世纪之交的盛典,亿万颗华夏儿女的心和着铿锵的旋律在为这块新生的土地祝福。

零时零分46秒,诞生于民族危亡之际的《义勇军进行曲》奏完最后一个音符,国旗升至高8.28米的旗杆顶端,澳门特区区旗也升至旗杆顶端。这一时间虽短,却浓缩了中华民族一百多年不屈奋斗的历史。神圣的旗帜上,凝聚着中国人民共创未来的坚强意志。统一大业已进入又一个发展阶段的中华民族,在“一国两制”方针指引下,必将迎来祖国统一的辉煌明天!

雷鸣般的掌声响起,如春潮奔涌。

瞬间虽短却永恒。摄像机的镜头在聚焦,照相机的灯光在闪烁,便携电脑的键盘在跳动……来自世界各地的3500多名记者迅速将这一盛况传向五大洲,将这一庄严时刻载入史册。

千秋伟业,后继有人。零点4分,国家主席江泽民稳步走到讲台前,郑重宣布:澳门回归后,中国政府将坚定不移地贯彻执行“一国两制”、“澳人治澳”、高度自治的方针。他表示坚信:在中央政府和全国各族人民的支持下,澳门特别行政区政府和澳门同胞一定能够把澳门管理好、建设好、发展好。

这是跨世纪共和国领导者的庄严承诺,这是全体中华儿女的共同心声,这也是对小平同志的最好告慰。

暗夜将尽,曙光初现。走过漫漫长途的澳门,在新的千年来临前夕,洗尽历史风尘,迈进新纪元。

①结合文章,谈谈你对题目中“永恒的瞬间”的理解。(5分)

答:______________________________________________________________________

②“雄壮的国歌在奏响,鲜艳的旗帜在升起”,在文章中反复出现,这样写有什么作用?(6分)

答:______________________________________________________________________

③这是一篇特写,作者在行文中穿插了大量的历史内容,请结合实例分析作者为什么这样写。(6分)

答:______________________________________________________________________

④这篇特写采用了大量的细节描写,请任选两个细节,写一段评论性的文字,100字左右。(8分)

答: ______________________________________________________________________

第II卷 表达题

五、语言文字运用(20分)

13.下列各句中,加点的成语使用恰当的一项是( )

A.夕阳下流淌的康河,波光潋滟,栩栩如生,河畔的金柳姿态婀娜如妩媚的新娘,动人心弦。

B.作为一位诗人,面对因车祸突然去世的好友,他只能长歌当哭,挥泪写了长诗《愿你一路走好》。

C.这部精彩的电视剧播出时,几乎万人空巷,人们在家里守着荧屏,街上静悄悄的。

D.我就这样可耻地开始了十年浩劫中一帆风顺的苦难生活。

14.下列各句中,没有语病的一项是( )

A.不仅该诗描述了大堰河悲惨的一生,还通过对大堰河不幸身世的讲述,抒发了诗人对劳动人民的同情。

B.由于2011年江西高考语文直到临考前几个月才公布所要考查的文学名著篇目,让广大考生在备考时缺少了针对性,给复习带来了额外的负担。

C.英国的告别仪式日期是30日下午在港岛半山上的港督府拉开序幕的。

D.在访问这里之后,如果不说些什么或写些什么就离开,那就对不起在这里遇难的人们。

15.与下面的句子衔接最恰当的一项是( )

东洋婆望了一会儿,也许是她不喜欢这种不文明的殴打,也许是她要介绍一种更合理的惩戒方法,走近身来,揪住小福子的耳朵,______________,叫她向着墙壁立着……

A.她被扯到太平龙头前面 B.她被推到太平龙头前面

C.将她扯到太平龙头前面 D.把她推到太平龙头前面

16.根据下面提供的情景,以“歌声”为重点,扩展成一段话,不少于40个字。(5分)

情景:考试前夕 我 歌声

_______________________________________________________________________________________

17.根据下面例句的句式和含意,仿写两个句子。(6分)

得意的时候,就眺海,因为大海有一种深度;

脆弱的时候,就看山,因为大山有一种硬度。

_________________________________________________________________;

_________________________________________________________________。

六、写作(60分)

18.请以“有这样一种声音”为题目写一篇文章。要求:文体自选,立意自定,感情真挚,不少于800字。

同课章节目录