2020-2021学年河南省驻马店市西平县八年级(下)期末生物试卷(word版含解析)

文档属性

| 名称 | 2020-2021学年河南省驻马店市西平县八年级(下)期末生物试卷(word版含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 188.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 北师大版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2022-02-17 10:45:23 | ||

图片预览

文档简介

2020-2021学年河南省驻马店市西平县八年级(下)期末生物试卷

注意:本试卷包含Ⅰ、Ⅱ两卷。第Ⅰ卷为选择题,所有答案必须用2B铅笔涂在答题卡中相应的位置。第Ⅱ卷为非选择题,所有答案必须填在答题卷的相应位置。答案写在试卷上均无效,不予记分。

一、选择题(本大题共20小题,共20.0分)

原始生命诞生的场所是( )

A. 原始大气 B. 原始海洋 C. 现代海洋 D. 原始高山

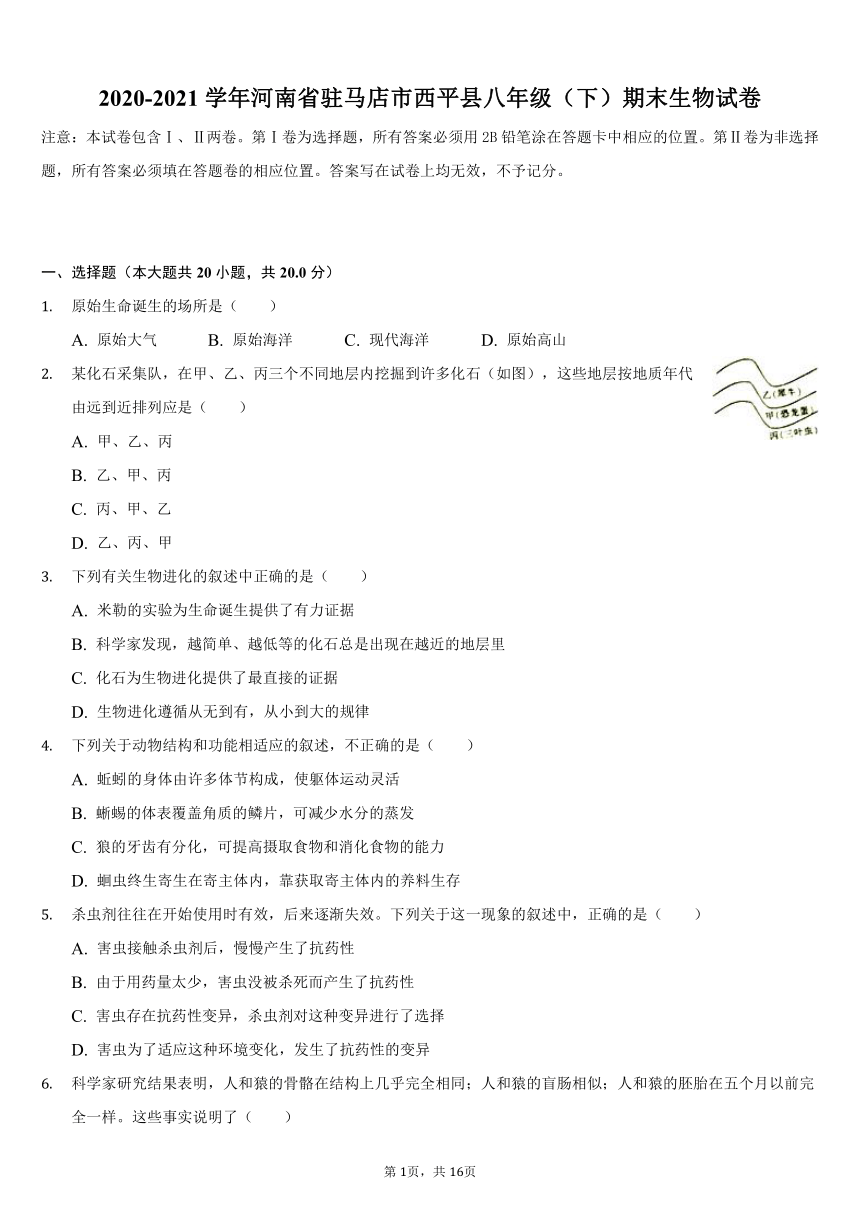

某化石采集队,在甲、乙、丙三个不同地层内挖掘到许多化石(如图),这些地层按地质年代由远到近排列应是( )

A. 甲、乙、丙

B. 乙、甲、丙

C. 丙、甲、乙

D. 乙、丙、甲

下列有关生物进化的叙述中正确的是( )

A. 米勒的实验为生命诞生提供了有力证据

B. 科学家发现,越简单、越低等的化石总是出现在越近的地层里

C. 化石为生物进化提供了最直接的证据

D. 生物进化遵循从无到有,从小到大的规律

下列关于动物结构和功能相适应的叙述,不正确的是( )

A. 蚯蚓的身体由许多体节构成,使躯体运动灵活

B. 蜥蜴的体表覆盖角质的鳞片,可减少水分的蒸发

C. 狼的牙齿有分化,可提高摄取食物和消化食物的能力

D. 蛔虫终生寄生在寄主体内,靠获取寄主体内的养料生存

杀虫剂往往在开始使用时有效,后来逐渐失效。下列关于这一现象的叙述中,正确的是( )

A. 害虫接触杀虫剂后,慢慢产生了抗药性

B. 由于用药量太少,害虫没被杀死而产生了抗药性

C. 害虫存在抗药性变异,杀虫剂对这种变异进行了选择

D. 害虫为了适应这种环境变化,发生了抗药性的变异

科学家研究结果表明,人和猿的骨骼在结构上几乎完全相同;人和猿的盲肠相似;人和猿的胚胎在五个月以前完全一样。这些事实说明了( )

A. 人是由猿进化来的 B. 人和猿有共同的祖先

C. 人比猿高等 D. 现代类人猿也能进化成人

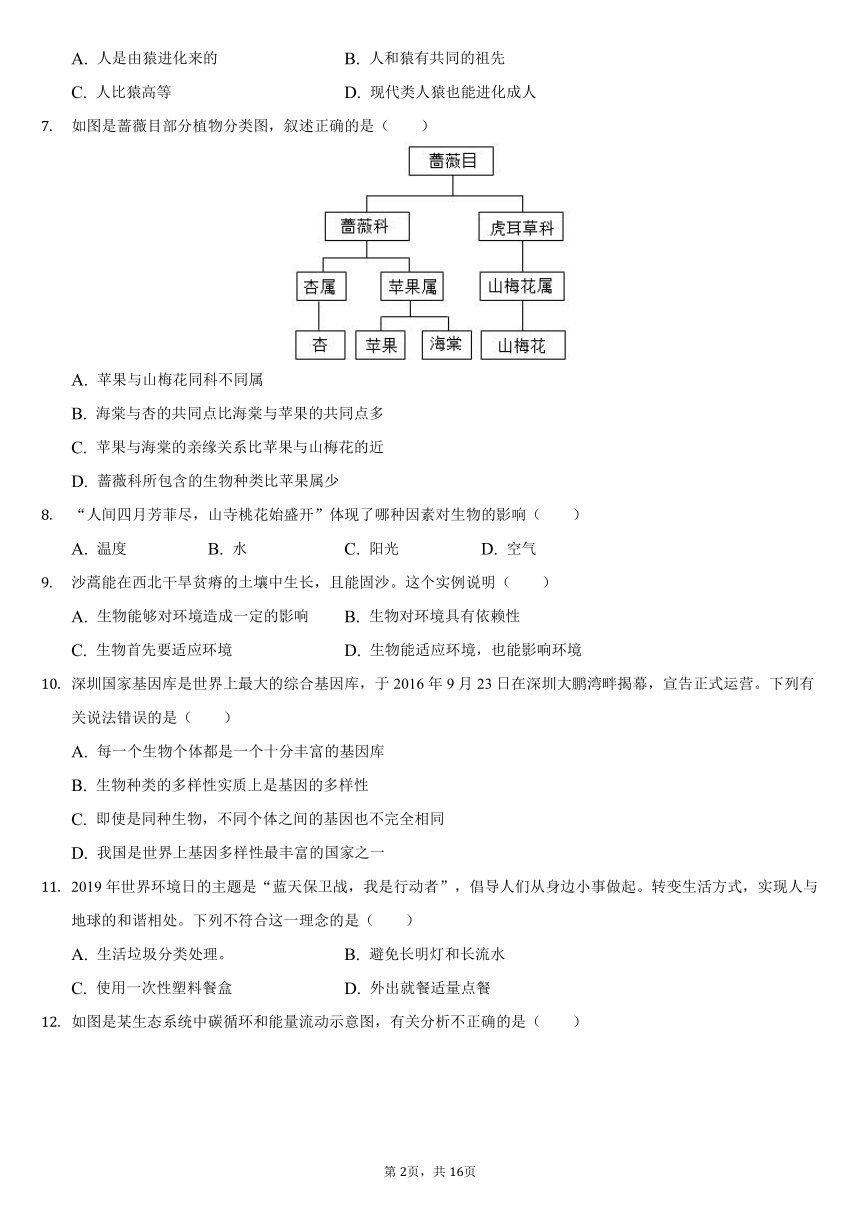

如图是蔷薇目部分植物分类图,叙述正确的是( )

A. 苹果与山梅花同科不同属

B. 海棠与杏的共同点比海棠与苹果的共同点多

C. 苹果与海棠的亲缘关系比苹果与山梅花的近

D. 蔷薇科所包含的生物种类比苹果属少

“人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开”体现了哪种因素对生物的影响( )

A. 温度 B. 水 C. 阳光 D. 空气

沙蒿能在西北干旱贫瘠的土壤中生长,且能固沙。这个实例说明( )

A. 生物能够对环境造成一定的影响 B. 生物对环境具有依赖性

C. 生物首先要适应环境 D. 生物能适应环境,也能影响环境

深圳国家基因库是世界上最大的综合基因库,于2016年9月23日在深圳大鹏湾畔揭幕,宣告正式运营。下列有关说法错误的是( )

A. 每一个生物个体都是一个十分丰富的基因库

B. 生物种类的多样性实质上是基因的多样性

C. 即使是同种生物,不同个体之间的基因也不完全相同

D. 我国是世界上基因多样性最丰富的国家之一

2019年世界环境日的主题是“蓝天保卫战,我是行动者”,倡导人们从身边小事做起。转变生活方式,实现人与地球的和谐相处。下列不符合这一理念的是( )

A. 生活垃圾分类处理。 B. 避免长明灯和长流水

C. 使用一次性塑料餐盒 D. 外出就餐适量点餐

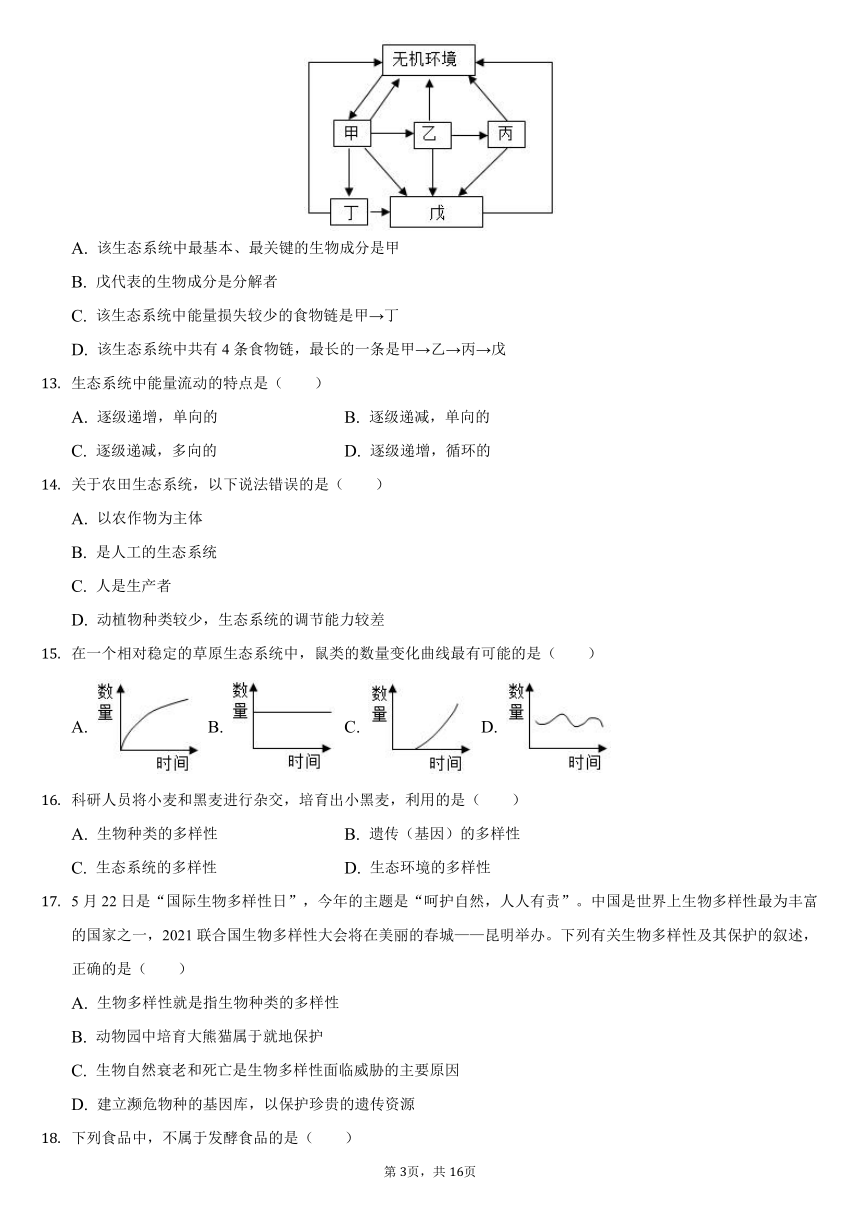

如图是某生态系统中碳循环和能量流动示意图,有关分析不正确的是( )

A. 该生态系统中最基本、最关键的生物成分是甲

B. 戊代表的生物成分是分解者

C. 该生态系统中能量损失较少的食物链是甲→丁

D. 该生态系统中共有4条食物链,最长的一条是甲→乙→丙→戊

生态系统中能量流动的特点是( )

A. 逐级递增,单向的 B. 逐级递减,单向的

C. 逐级递减,多向的 D. 逐级递增,循环的

关于农田生态系统,以下说法错误的是( )

A. 以农作物为主体

B. 是人工的生态系统

C. 人是生产者

D. 动植物种类较少,生态系统的调节能力较差

在一个相对稳定的草原生态系统中,鼠类的数量变化曲线最有可能的是( )

A. B. C. D.

科研人员将小麦和黑麦进行杂交,培育出小黑麦,利用的是( )

A. 生物种类的多样性 B. 遗传(基因)的多样性

C. 生态系统的多样性 D. 生态环境的多样性

5月22日是“国际生物多样性日”,今年的主题是“呵护自然,人人有责”。中国是世界上生物多样性最为丰富的国家之一,2021联合国生物多样性大会将在美丽的春城——昆明举办。下列有关生物多样性及其保护的叙述,正确的是( )

A. 生物多样性就是指生物种类的多样性

B. 动物园中培育大熊猫属于就地保护

C. 生物自然衰老和死亡是生物多样性面临威胁的主要原因

D. 建立濒危物种的基因库,以保护珍贵的遗传资源

下列食品中,不属于发酵食品的是( )

A. 馒头和面包 B. 红葡萄酒和啤酒

C. 臭豆腐和酸奶 D. 大米饭和炒青菜

某同学设想在人的基因组里“嫁接”绿色植物光合作用基因,人就不用吃饭了。实现这种构想的生物技术最可能是( )

A. 克隆技术 B. 转基因技术 C. 组织培养 D. 细胞核移植

研究人员从老鼠尿液中分离出特定细胞,将它们的细胞核移入去核的老鼠卵细胞中,成功孕育出4只健康老鼠。下列生物的培育技术与这些小鼠培育技术相同的是( )

A. 克隆羊多莉 B. 转基因超级大鼠

C. 选择培育的高产奶牛 D. 试管婴儿

二、简答题(本大题共3小题,共30.0分)

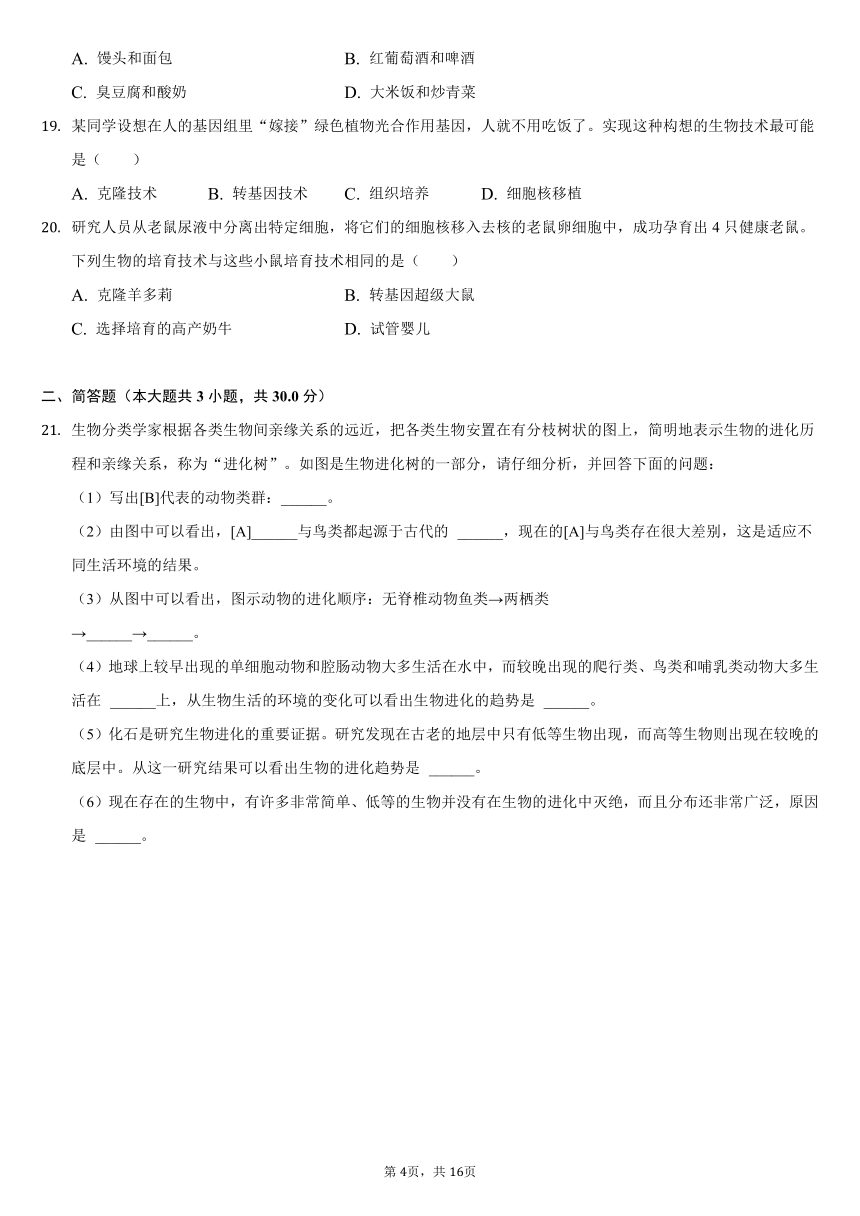

生物分类学家根据各类生物间亲缘关系的远近,把各类生物安置在有分枝树状的图上,简明地表示生物的进化历程和亲缘关系,称为“进化树”。如图是生物进化树的一部分,请仔细分析,并回答下面的问题:

(1)写出[B]代表的动物类群:______。

(2)由图中可以看出,[A]______与鸟类都起源于古代的 ______,现在的[A]与鸟类存在很大差别,这是适应不同生活环境的结果。

(3)从图中可以看出,图示动物的进化顺序:无脊椎动物鱼类→两栖类

→______→______。

(4)地球上较早出现的单细胞动物和腔肠动物大多生活在水中,而较晚出现的爬行类、鸟类和哺乳类动物大多生活在 ______上,从生物生活的环境的变化可以看出生物进化的趋势是 ______。

(5)化石是研究生物进化的重要证据。研究发现在古老的地层中只有低等生物出现,而高等生物则出现在较晚的底层中。从这一研究结果可以看出生物的进化趋势是 ______。

(6)现在存在的生物中,有许多非常简单、低等的生物并没有在生物的进化中灭绝,而且分布还非常广泛,原因是 ______。

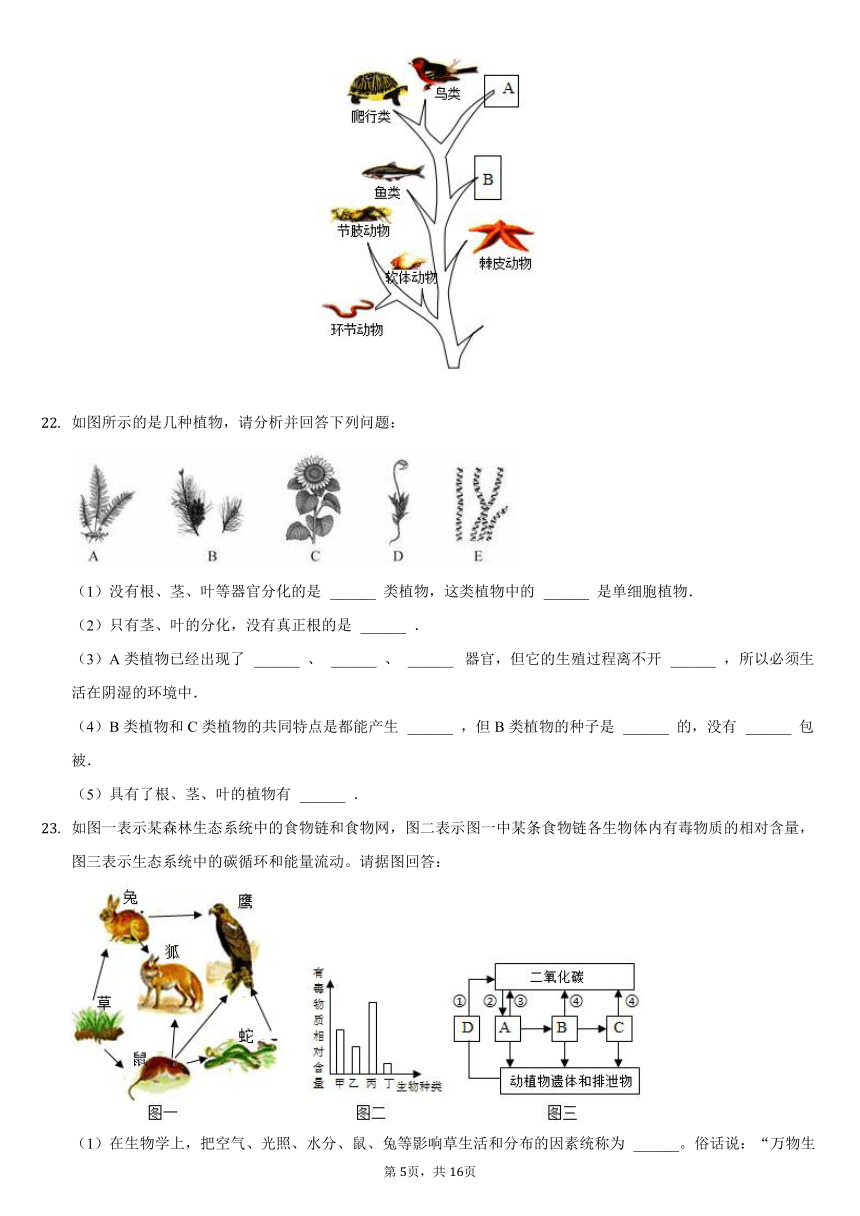

如图所示的是几种植物,请分析并回答下列问题:

(1)没有根、茎、叶等器官分化的是 ______ 类植物,这类植物中的 ______ 是单细胞植物.

(2)只有茎、叶的分化,没有真正根的是 ______ .

(3)A类植物已经出现了 ______ 、 ______ 、 ______ 器官,但它的生殖过程离不开 ______ ,所以必须生活在阴湿的环境中.

(4)B类植物和C类植物的共同特点是都能产生 ______ ,但B类植物的种子是 ______ 的,没有 ______ 包被.

(5)具有了根、茎、叶的植物有 ______ .

如图一表示某森林生态系统中的食物链和食物网,图二表示图一中某条食物链各生物体内有毒物质的相对含量,图三表示生态系统中的碳循环和能量流动。请据图回答:

(1)在生物学上,把空气、光照、水分、鼠、兔等影响草生活和分布的因素统称为 ______。俗话说:“万物生长靠太阳。”阳光是影响生物生活的 ______因素。

(2)若图一要表示一个完整的生态系统,还需要补充的组成成分是 ______。该生态系统中,当鼠和兔的数量增多时,植被会遭到破坏,而食肉动物数量的增加又使鼠和兔的数量减少,森林植被得以恢复,由此可以看出生态系统具有一定的 ______能力。

(3)图二中的甲对应图一中的生物是 ______,此生物与鹰的关系是 ______。

(4)图三中的A在生态系统中表示的组成成分是 ______,它通过光合作用不断消耗大气中的二氧化碳,又将氧气排放到大气中,有效的维持了生物圈中的 ______。

(5)由于化石燃料的大量开发和使用,二氧化碳等气体的排放量不断增加,导致温室效应增强,破坏了生态系统的稳定性。作为生物圈中的一员,你打算怎么做?______。

(6)图一土壤中含有某难以分解的有毒物质,则体内有毒物质积累最多的生物是 ______。

答案和解析

1.【答案】B

【解析】解:化学起源学说认为:原始地球的温度很高,地面环境与现在完全不同:天空中赤日炎炎、电闪雷鸣,地面上火山喷发、熔岩横流;从火山中喷出的气体,如水蒸气、氨、甲烷等构成了原始的大气层,与现在的大气成分明显不同的是原始大气中没有游离的氧;原始大气在高温、紫外线以及雷电等自然条件的长期作用下,形成了许多简单的有机物,随着地球温度的逐渐降低,原始大气中的水蒸气凝结成雨降落到地面上,这些有机物随着雨水进入湖泊和河流,最终汇集到原始的海洋中。原始的海洋就像一盆稀薄的热汤,其中所含的有机物,不断的相互作用,形成复杂的有机物,经过及其漫长的岁月,逐渐形成了原始生命。可见生命起源于原始海洋。

故选:B。

化学起源说是被广大学者普遍接受的生命起源假说。

关键点:生命起源于原始海洋。

2.【答案】C

【解析】解:化石在地层中出现的顺序,是人们研究生物进化的一个重要的方面;不同生物化石的出现和地层的形成,有着平行的关系。也就是说,在越古老的地层中,挖掘出的化石所代表的生物,结构越简单,分类地位越低等;在距今越近的地层中,挖掘出的化石所代表的生物,结构越复杂,分类地位越高等。

图中,丙地层的三叶虫最低等,因此地质年代最远;甲地层的恐龙和鳖属于爬行动物,动物较低等,因此地质年代较远;乙地层的犀牛属于哺乳动物,动物最高等,因此地质年代最近;故这些地层按地质年代由远到近排列应是丙、甲、乙。

故选:C。

化石是由生物体的坚硬部分形成的,如植物茎的化石,动物的牙齿、骨骼、贝壳等的化石,有些化石则是生物体的印痕所形成的,如树叶的印痕化石,因此所有的化石都是生物的遗体、遗物(如卵、粪便等)或生活痕迹(如动物的脚印、爬迹等),由于某种原因被埋藏在地层中,经过若干万年的复杂变化而逐渐形成的。

解答此类题目的关键是理解化石的分布规律。化石在地层中的出现是有一定顺序的,和生物的进化相一致即平行关系。

3.【答案】C

【解析】解:A、米勒实验为生命起源的化学演化提供了实验依据。故A错误;

B、不同生物化石的出现和地层的形成,有着平行的关系,也就是说,在越古老的地层中,挖掘出的化石所代表的生物,结构越简单,分类地位越低等,水生生物的化石也越多,在距今越近的地层中,挖掘出的化石所代表的生物,结构越复杂,分类地位越高等,陆生生物的化石也越多。因此越简单、越低等的化石总是出现在越古老的地层里。故B错误;

C、在研究生物进化的过程中,化石是最直接、最重要、比较全面的证据;故C正确;

D、化石在地层中出现的先后顺序,说明了生物是由简单到复杂、由低等到高等、由水生到陆生逐渐进化而来的,不是遵循从无到有,从小到大的规律。故D错误;

故选:C。

生物进化的证据有化石证据、比较解剖学上的证据、胚胎学上的证据,化石是指保存在岩层中的古生物遗物和生活遗迹;比较解剖学是对各类脊椎动物的器官和系统进行解剖和比较研究的科学,生物进化在比较解剖学上最重要的证据是同源器官;胚胎学是研究动植物的胚胎形成和发育过程的科学,也为生物进化论提供了很重要的证据,如脊椎动物和人的胚胎早期都有鳃裂和尾。

解答此类题目的关键是熟知化石的分布规律;化石为生物进化提供了最直接的证据。

4.【答案】D

【解析】解:A、蚯蚓是环节动物,身体由许多体节构成,使躯体运动灵活,正确;

B、蜥蜴的体表覆盖角质的鳞片,可减少水分的蒸发,正确;

C、狼是哺乳动物,牙齿有分化,可提高摄取食物和消化食物的能力,正确;

D、蛔虫的幼虫和成虫生活在人体小肠内,而感染性虫卵主要分布在土壤中,而不是所有寄生虫终生生活在寄主体表或体内,错误;

故选:D。

(1)蚯蚓的身体呈圆柱形,身体由许多基本相似的环状体节构成,因此,蚯蚓属于环节动物。

(2)爬行动物的主要特征:体表覆盖角质鳞片或甲,用肺呼吸,体温不恒定,会随外界的温度变化而变化。心脏三腔,心室里有不完全的隔膜,体内受精,卵生或少数卵胎生。

(3)哺乳动物的主要特征体表面有毛,一般分头、颈、躯干、四肢和尾五个部分;牙齿分化,体腔内有膈,心脏四腔,用肺呼吸;大脑发达,体温恒定,是恒温动物;哺乳胎生。

(4)寄生是生物从活的生物体内或体表获取营养维持生活的方式,对寄主造成伤害。

解答此类题目的关键是理解掌握各类动物的主要特征。

5.【答案】C

【解析】解:害虫抗药性的产生是杀虫剂对害虫选择的结果:在杀虫剂使用的过程中,少数害虫产生了抗药性变异而具有抵抗杀虫剂的特性,不能被杀虫剂致死而生存下来,并将这些特性遗传给下一代;因此,下一代就有更多的具有抗药性的个体,经过杀虫剂的长期选择,使得原先的杀虫剂已经不能杀死具有抗药性变异的害虫了。

故选:C。

达尔文的自然选择学说,其主要内容有四点:过度繁殖,生存斗争(也叫生存竞争),遗传和变异,适者生存。

达尔文认为一切生物都具有产生变异的特性,变异是不定向的,而环境对生物的选择是定向的,害虫在与杀虫剂的生存斗争中,是向着适应杀虫剂的方向选择的。

6.【答案】B

【解析】解:人和猿的骨骼在结构上几乎完全相同;人和猿的盲肠相似;人和猿的胚胎在五个月以前完全一样。这些事实说明人和猿的共同特征多,亲缘关系近,是近亲,有共同的原始祖先。可见B符合题意。

故选:B。

此题是关于人和猿关系的资料分析题,分析答题。

关键是会分析资料,进而总结出人与猿的关系。

7.【答案】C

【解析】解:A、苹果与山梅花同目不同科,苹果属于蔷薇科,山梅花属于虎耳草科,A错误;

B、海棠与杏同科,海棠与苹果同属,所以海棠与杏的共同点比海棠与苹果的共同点少,B错误;

C、苹果与海棠同属,苹果与山梅花同目,所以苹果与海棠的亲缘关系比苹果与山梅花的近,C正确;

D、蔷薇科所包含的生物种类比苹果属多,D错误。

故选:C。

生物的分类单位从大到小依次以界、门、纲、目、科、属、种,界是最大的单位,种是最基本的单位。生物所属的等级越大,生物之间的亲缘关系越远,共同点越少,生物所属的等级越小,生物的亲缘关系越近,共同点越多,解答即可。

掌握生物的分类等级,明确各等级之间的大小及亲缘关系。

8.【答案】A

【解析】解:“人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开”,表明环境影响生物的生长开花等,海拔每升高1千米气温下降6℃左右,因此山上的温度比山下低,山上的桃花比山下的开的晚。才有了“人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开”的自然现象,造成这一差异的环境因素是温度。所以人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开”该诗中着重描写了自然界的温度因素对生物生长的影响。

故选:A。

环境中影响生物生活的各种因素叫生态因素,分为非生物因素和生物因素。非生物因素包括:光、温度、水、空气、土壤等。生物因素是指环境中影响某种生物个体生活的其他所生物。

解答此类题目的关键是运用所学知识对某些自然现象做出科学的解释。

9.【答案】D

【解析】解:生物必须适应环境才能生存,如沙漠上的植物必须耐旱才能生存。生物也能影响环境如蚯蚓改良土壤,千里之堤毁于蚁穴,植物的蒸腾作用可以增加空气湿度等。沙蒿在西北干旱的土壤中生长,表明沙嵩能适应干旱的环境,且能固沙,表明生物能影响环境,故选项D正确。

故选:D。

生物必须适应环境才能生存,生物既能适应环境,又能影响环境,解答时可以从生物与环境的特点方面来切入。

解答此类题目的关键是运用所学知识对某些自然现象做出科学的解释。

10.【答案】A

【解析】

【分析】

本题考查生物的多样性,掌握生物多样性的内涵是解题的关键。

【解答】

A.每种生物的个体基因组成是有差别的,一个物种都是一个独特的基因库,A错误;

B.生物种类的多样性是由基因的多样性决定的,所以其实质就是基因多样性,B正确;

C.生物的各种性状都是由基因控制的,同种生物如野生水稻和栽培水稻之间基因也有差别,C正确;

D.生物的多样性包括基因的多样性、生物种类的多样性、生态系统的多样性,我国是世界上生物多样性最丰富的国家之一,D正确。

故选A。

11.【答案】C

【解析】解:A、分类回收垃圾可以减少对环境的污染,节省资源,A正确。

B、节约用水能、电能保护水资源善待地球,B正确。

C、使用一次性筷子,需要大量的木材,砍伐和毁坏大片的森林,不利于保护环境,C错误。

D、外出就餐过度消费的生活方式不正确,外出就餐应适量点餐,D正确。

故选:C。

人类活动对生态环境造成的负面影响是非常严重的,为了人类自身的生存和发展,人们必须具有环保意识;环境保护是指人类为解决现实的或潜在的环境问题,协调人类与环境的关系,保障经济社会的持续发展而采取的各种行动的总称。

培养学生的环保意识,主人翁意识。

12.【答案】D

【解析】解:A、B生产者主要指绿色植物,能够通过光合作用制造有机物,为自身和生物圈中的其他生物提供物质和能量,是生态系统中最基本、最关键的生物组成成分;消费者主要指各种动物,在促进生物圈中的物质循环起重要作用;分解者是指细菌和真菌等营腐生生活的微生物,它们能将动植物残体中的有机物分解成无机物归还无机环境,促进了物质的循环。因此,在此生态系统中最基本、最关键的生物组成成分是甲生产者,图中戊代表的生物是腐生细菌和真菌等。作为生态系统的分解者,参与二氧化碳等物质的循环,A、B正确。

C、食物链彼此交错连接形成食物网。在生态系统中,能量是沿着食物链、食物网流动的,并逐级递减,每一个营养级能量的传递效率约为10~20%.食物链越长,最高营养级上获得的能量越少,因此生态系统的能量流动是单向不循环的,在生态系统中的生物数量最多的是绿色植物(生产者)。此生态系统中能量损失较少的食物链:甲→丁,C正确。

D、该生态系统中共有2条食物链,分别是:甲→丁;甲→乙→丙;,其中最长的一条是:甲→乙→丙,D错误。

故选:D。

生态系统是由生物成分和非生物成分组成的。非生物成分包括阳光、空气、水和土壤等。它们为生物提供能量、营养和生存空间。生物成分包括生态系统中的全部生物。根据获得营养和能量的方式,生物成分又可以划分为生产者、消费者和分解者。其中生产者主要是指绿色植物;消费者包括各种动物;分解者主要是指细菌、真菌等营腐生生活的微生物;图中甲为生产者,乙、丙、丁为消费者,戊为分解者。

本题是生态系统的综合题,明确生态系统的组成、食物链以及生物的数量关系。

13.【答案】B

【解析】解:能量流动是指生态系统中能量的输入(通过植物的光合作用把光能转化成化学能)、传递(流入下一营养级,流入分解者)和散失(各生物的呼吸作用散失)的过程。 下一营养级的能量来源于上一营养级,各营养级的能量有三个去向:①该生物呼吸作用散失②流入下一营养级③流入分解者。营养级越多,能量流动中消耗的能量就越多,所以,营养级越高,储能越少,个体数量越少。因此,在生态系统中,对生物的个体数量起决定作用的是生态系统中的能量;这就决定了:大多数食物链一般只有 3-4个营养级。一般地说:输入到下一营养级的能量中,只有10%-20%的能量能流入下一营养级,由此可以得出:能量的流动是沿食物链逐级递减的,单向的,不循环。

故选:B。

生态系统中能量的流动是沿食物链逐级递减的,单向的,不循环.

量的流动是沿食物链逐级递减的,单向的,不循环的,注意与物质循环的区别与联系.

14.【答案】C

【解析】解:农田生态系统是人工的生态系统,以农作物为主体,动植物种类相对较少,生态系统的调节能力较差。同野生植物相比,农作物抵抗旱、涝或病虫害的能力较差,需要在栽培和管理中投入大量的人力物力。农田生态系统的生产者是绿色植物,人和动物是消费者。因此,选项C的说法是错误的。

故选:C。

此题考查的是对农田生态系统的认识。农田生态系统是人工的生态系统,以农作物为主体,动植物种类相对较少,生态系统的调节能力较差。

解此题的关键是理解农田生态系统结构和功能。

15.【答案】D

【解析】解:生态系统具有一定的自动调节能力。因此在一个相对稳定的生态系统中,各种生物的数量和所占的比例是相对稳定的。所以,在一个相对稳定的草原生态系统中,鼠类的数量和所占的比例也是相对稳定的,处于一个动态平衡状态。

故选:D。

在一般情况下,生态系统中各种生物的数量和所占的比例是相对稳定的。这说明生态系统具有一定的自动调节能力。

理解掌握生态系统的自动调节能力。

16.【答案】B

【解析】解:生物多样性通常有三个层次的含义,即生物种类的多样性、基因(遗传)的多样性和生态系统的多样性。每个物种都是一个独特的基因库,我国动物、植物和野生亲缘种的基因多样性十分丰富,为动植物的遗传育种提供了宝贵的遗传资源。如将小麦和黑麦进行杂交,培育出小黑麦,利用的就是基因(遗传)的多样性,表明生物基因(遗传)的多样性是培育农作物新品种的基因库。

故选:B。

生物多样性包括生物种类的多样性、基因(遗传)的多样性和生态系统的多样性。

解答此类题目的关键是理解生物多样性的内涵。明确杂交育种是利用了基因的多样性。

17.【答案】D

【解析】解:A、生物多样性不仅是指生物种类的多样性,还有基因的多样性和生态系统的多样性,A不正确。

B、人们有时把濒危物种迁出原地,移入动物园、水族馆和濒危动物繁育中心,进行特殊的保护和管理,如动物园中培育大熊猫属于迁出原地保护,不符合题意。B不正确。

C、生物多样性面临威胁的主要原因是栖息地的丧失和破坏,如滥采乱伐、环境污染等,C不正确。

D、保护生物多样性不是要全面禁止开发和利用,而是应该科学合理开发和利用。人们有时建立濒危动物的种质库,以保护珍贵的遗传资源。D正确。

故选:D。

(1)生物多样性通常有三个主要的内涵,即生物种类的多样性、基因(遗传)的多样性和生态系统的多样性。

(2)保护生物多样性的措施有:一是就地保护,二是迁地保护,三是开展生物多样性保护的科学研究,制定生物多样性保护的法律和政策,开展生物多样性保护方面的宣传和教育。

(3)威胁生物生存的原因有栖息地被破坏、偷猎(滥捕乱杀)、外来物种入侵、环境污染、其他原因等。

此题考查的是保护动物的多样性的基本措施的内容,解答此类题目的关键是理解掌握生物多样性的内涵和保护生物多样性的措施。

18.【答案】D

【解析】解:微生物的发酵技术在食品的制作中具有重要意义,如制馒头或面包和酿酒要用到酵母菌,制酸奶和泡菜要用到乳酸菌,制醋(属于调味品)要用到醋酸杆菌,制酱(属于调味品)要用到曲霉等,大米饭和炒青菜与微生物的发酵无关。可见D合题意。

故选:D。

微生物的发酵技术在很多食品和药品的生产中具有重要的作用,据此解答。

解答此题的关键是掌握发酵技术在食品制作中的应用,平时注意积累相关的例子。

19.【答案】B

【解析】解:某同学设想:将绿色植物的光合作用有关基因“嫁接”到人的基因组里,由于人体内具有绿色植物的光合作用的有关基因,就会象植物那样通过光合作用制造有机物。

这种将外源基因直接导入生物体或它们的受精卵内,并能在细胞中发挥作用的技术称为转基因技术。被导入外源基因的生物称为转基因生物。

故选:B。

转基因技术是指将外源基因直接导入生物体或它们的受精卵内,并能在细胞中发挥作用的技术。应用转基因技术可以改变生物性状,培育新品种。也可以利用其它生物体培育出人类所需要的生物制品,用于医药、食品等方面。

解此题的关键是理解转基因技术的概念。

20.【答案】A

【解析】解:A、多利羊的培育是经过供体细胞和受体细胞(去核)的结合形成融合细胞,进行细胞分裂、分化,从而形成胚胎细胞,再进行胚胎移植,因此科学家培育出多莉羊所采用的生物技术是克隆技术,A正确。

B、转基因超级大鼠,是将普通鼠的核尚未融合的受精卵注射入大鼠的生长激素基因,再使受精卵内的卵细胞核或精子核结合,这样才能使其携带着转入的基因。此过程可称为转基因技术,B不正确;

C、高产奶牛的选择繁育,是根据人的需求而进行的有目的选择。属于人工选择的结果。C不正确。

D、试管婴儿又称体外受精---胚胎移植,具体地说是借助内窥镜或在B超指引下,从患有不孕症妇女的卵巢内取出成熟的卵子,将精子、卵子一起放入试管,体外培养三天左右,使卵子受精,然后再在B超监视下将其送到母亲子宫,使之逐步发育成胎儿的过程,D不正确。

故选:A。

1、转基因技术是指运用科学手段从某种生物中提取所需要的基因,将其转入另一种生物中,使与另一种生物的基因进行重组,从而产生特定的具有变异遗传性状的物质.利用转基因技术可以改变动植物性状,培育新品种.

2、克隆指的是先将含有遗传物质的供体细胞的核移植到去除了细胞核的卵细胞中,然后促使这一新细胞分裂繁殖发育成胚胎,当胚胎发育到一定程度后,再被植入动物子宫中使动物怀孕,便可产下与提供细胞者基因相同的动物.

3、研究人员从老鼠尿液中分离出特定细胞,将它们的细胞核移入去核的老鼠卵细胞中,成功孕育出4只健康老鼠.此技术属于克隆.

解答此类题目的关键是理解掌握克隆技术的特点以及克隆的过程.

21.【答案】两栖类 哺乳类 爬行类 爬行类 鸟类 陆地 水生到陆生 低等到高等 它们能够适应环境的不断变化

【解析】解:(1)写出[B]代表的动物类群:两栖类。

(2)由图中可以看出,[A](哺乳类)与鸟类都起源于古代的爬行类,现在的[A]与鸟类存在很大差别,这是适应不同生活环境的结果。

(3)从图中可以看出,图示动物的进化顺序:两栖类→爬行类→鸟类。

(4)地球上较早出现的单细胞动物和腔肠动物大多生活在水中,而较晚出现的爬行类、鸟类和哺乳类动物大多生活在陆地上,从生物生活的环境的变化可以看出生物进化的趋势是水生到陆生。

(5)化石是研究生物进化的重要证据。研究发现在古老的地层中只有低等生物出现,而高等生物则出现在较晚的底层中。从这一研究结果可以看出生物的进化趋势是低等到高等。

(6)在现在存在的生物中,有许多非常简单、低等的生物并没有在生物的进化中灭绝,而且分布还非常广泛,原因是它们能够适应环境的不断变化。

故答案为:

(1)两栖类

(2)哺乳类;爬行类

(3)爬行类;鸟类

(4)陆地;水生到陆生

(5)低等到高等

(6)它们能够适应环境的不断变化

生物进化的总体趋势是从简单到复杂,从水生到陆生,从低等到高等。动物的进化历程是由无脊椎动物进化到脊椎动物,脊椎动物的进化历程:原始鱼类→原始两栖类→原始爬行类→原始的鸟类和原始的哺乳类。

此题涉及的知识面比较广,我们要熟练掌握相关的基础知识,结合题意,灵活解答。

22.【答案】藻;衣藻;D;根;茎;叶;水;种子;裸露;果皮;ABC

【解析】解:(1)图中的E属于藻类植物,它结构简单,没有根、茎、叶的分化,有单细胞的,也有多细胞的.如衣藻和小球藻就是单细胞的.

(2)D属于苔藓植物,只有茎、叶的分化,没有真正的根,因此植株长得比较矮小.

(3)A是蕨类植物,它有根、茎、叶的分化,体内有输导组织.但它的生殖过程离不开水,所以必须生活在阴湿的环境中.

(4)B是裸子植物,C是被子植物,两者的共同特点是都能产生种子;两者的区别是裸子植物的种子外没有果皮包被,而被子植物种子外有果皮包被.

(5)图中具有了根、茎、叶的植物有:A蕨类植物、B裸子植物、C被子植物.

故答案为:(1)藻;衣藻;

(2)D;

(4)根 茎 叶 水

(4)种子 裸露 果皮

(5)A B C

图中A肾蕨是蕨类植物,B油松是裸子植物,C向日葵是被子植物,D葫芦藓是苔藓植物,E衣藻是藻类植物.

回答此题的关键是要明确各种植物的特征.

23.【答案】生态因素 非生物 分解者和非生物部分 自动调节 蛇 捕食和竞争 生产者 碳-氧平衡 提倡使用节能技术和节能产品减少生活作息中所耗用的能量(如节约水电、出行时不坐私家车改乘公交车、步行、骑自行车等)植树造林等 鹰

【解析】解:(1)在生物学上,把空气、光照、水分、鼠、兔等影响草生活和分布的因素统称为生态因素。俗话说:“万物生长靠太阳”阳光是影响生物生活的非生物因素。

(2)生态系统由生物部分和非生物部分组成,生物部分包括生产者、消费者和分解者;因此要表示一个完整的生态系统,还应包括分解者和非生物部分。该生态系统中,当鼠和兔的数量增多时,植被会遭到破坏,而食肉动物数量的增加又使鼠和兔的数量减少,森林植被得以恢复,由此可以看出生态系统具有自我调节能力。

(3)生态系统中的有毒物质会沿食物链不断积累,因此营养级别最高的生物,其体内积累的有毒物质会最多;在该生态系统中鹰所处的营养级别最高,其体内有毒物质含量会最高;图二表示该生态系统有毒物质相对含量,则四种生物构成的食物链是丁→乙→甲→丙,图二中的甲对应的生物是蛇,图二中的丁对应图一中的生物是草。鹰吃蛇属于捕食关系,鹰和蛇都吃鼠属于竞争关系,因此此生物与鹰存在的关系有捕食和竞争。

(4)由分析可知:图三中的A在生态系统中表示的组成成分是生产者--植物,它通过生理过程②.不断消耗大气中的二氧化碳,又将氧气排放到大气中,从根本上改变了地面上的生活环境。维持大气中氧气和二氧化碳的相对平衡,简称碳-氧平衡。

(5)“低碳生活”,就是指生活作息时所耗用的能量要尽力减少,从而减低碳,特别是二氧化碳的排放量,从而减少对大气的污染,减缓生态恶化,主要是从节电、节气和回收三个环节来改变生活细节。如提倡使用节能技术和节能产品;减少生活作息中所耗用的能量(如节约水电、出行时不坐私家车改乘公交车、步行、骑自行车等);植树造林等,可以大大减少二氧化碳等气体的排放,有利于减轻温室效应。

(6)当土壤中的有毒物质被草吸收后,会通过食物链不断积累。猫头鹰的营养级最高,体内有毒物质积累最多。

故答案为:(1)生态因素;非生物。

(2)分解者和非生物部分;自动调节。

(3)蛇;捕食和竞争。

(4)生产者;碳-氧平衡。

(5)提倡使用节能技术和节能产品;减少生活作息中所耗用的能量(如节约水电、出行时不坐私家车改乘公交车、步行、骑自行车等);植树造林等(答对一项即可)。

(6)鹰。

(1)解答该题要搞清以下几个问题:一是生态系统的组成及各部分的作用,二是食物链的概念及食物链数目的计算,三是生态系统中的物质和能量沿食物链和食物网流动。

(2)图三表示了生物圈中的碳循环、生态系统的组成中生物成分在碳循环中的作用;D、A、B、C分别代表了生态系统中的分解者(腐生细菌和真菌)、生产者(绿色植物)、消费者(植食动物和肉食动物)。A代表生产者--植物,B代表初级消费者--植食动物,C代表次级消费者--肉食动物,甲代表分解者细菌和真菌,①表示分解作用、②表示光合作用、③④表示呼吸作用,解答即可。

解答此类题目的关键是理解掌握生态系统的组成、食物链和食物网以及生态系统中各种生物之间的关系。

第2页,共3页

第1页,共3页

注意:本试卷包含Ⅰ、Ⅱ两卷。第Ⅰ卷为选择题,所有答案必须用2B铅笔涂在答题卡中相应的位置。第Ⅱ卷为非选择题,所有答案必须填在答题卷的相应位置。答案写在试卷上均无效,不予记分。

一、选择题(本大题共20小题,共20.0分)

原始生命诞生的场所是( )

A. 原始大气 B. 原始海洋 C. 现代海洋 D. 原始高山

某化石采集队,在甲、乙、丙三个不同地层内挖掘到许多化石(如图),这些地层按地质年代由远到近排列应是( )

A. 甲、乙、丙

B. 乙、甲、丙

C. 丙、甲、乙

D. 乙、丙、甲

下列有关生物进化的叙述中正确的是( )

A. 米勒的实验为生命诞生提供了有力证据

B. 科学家发现,越简单、越低等的化石总是出现在越近的地层里

C. 化石为生物进化提供了最直接的证据

D. 生物进化遵循从无到有,从小到大的规律

下列关于动物结构和功能相适应的叙述,不正确的是( )

A. 蚯蚓的身体由许多体节构成,使躯体运动灵活

B. 蜥蜴的体表覆盖角质的鳞片,可减少水分的蒸发

C. 狼的牙齿有分化,可提高摄取食物和消化食物的能力

D. 蛔虫终生寄生在寄主体内,靠获取寄主体内的养料生存

杀虫剂往往在开始使用时有效,后来逐渐失效。下列关于这一现象的叙述中,正确的是( )

A. 害虫接触杀虫剂后,慢慢产生了抗药性

B. 由于用药量太少,害虫没被杀死而产生了抗药性

C. 害虫存在抗药性变异,杀虫剂对这种变异进行了选择

D. 害虫为了适应这种环境变化,发生了抗药性的变异

科学家研究结果表明,人和猿的骨骼在结构上几乎完全相同;人和猿的盲肠相似;人和猿的胚胎在五个月以前完全一样。这些事实说明了( )

A. 人是由猿进化来的 B. 人和猿有共同的祖先

C. 人比猿高等 D. 现代类人猿也能进化成人

如图是蔷薇目部分植物分类图,叙述正确的是( )

A. 苹果与山梅花同科不同属

B. 海棠与杏的共同点比海棠与苹果的共同点多

C. 苹果与海棠的亲缘关系比苹果与山梅花的近

D. 蔷薇科所包含的生物种类比苹果属少

“人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开”体现了哪种因素对生物的影响( )

A. 温度 B. 水 C. 阳光 D. 空气

沙蒿能在西北干旱贫瘠的土壤中生长,且能固沙。这个实例说明( )

A. 生物能够对环境造成一定的影响 B. 生物对环境具有依赖性

C. 生物首先要适应环境 D. 生物能适应环境,也能影响环境

深圳国家基因库是世界上最大的综合基因库,于2016年9月23日在深圳大鹏湾畔揭幕,宣告正式运营。下列有关说法错误的是( )

A. 每一个生物个体都是一个十分丰富的基因库

B. 生物种类的多样性实质上是基因的多样性

C. 即使是同种生物,不同个体之间的基因也不完全相同

D. 我国是世界上基因多样性最丰富的国家之一

2019年世界环境日的主题是“蓝天保卫战,我是行动者”,倡导人们从身边小事做起。转变生活方式,实现人与地球的和谐相处。下列不符合这一理念的是( )

A. 生活垃圾分类处理。 B. 避免长明灯和长流水

C. 使用一次性塑料餐盒 D. 外出就餐适量点餐

如图是某生态系统中碳循环和能量流动示意图,有关分析不正确的是( )

A. 该生态系统中最基本、最关键的生物成分是甲

B. 戊代表的生物成分是分解者

C. 该生态系统中能量损失较少的食物链是甲→丁

D. 该生态系统中共有4条食物链,最长的一条是甲→乙→丙→戊

生态系统中能量流动的特点是( )

A. 逐级递增,单向的 B. 逐级递减,单向的

C. 逐级递减,多向的 D. 逐级递增,循环的

关于农田生态系统,以下说法错误的是( )

A. 以农作物为主体

B. 是人工的生态系统

C. 人是生产者

D. 动植物种类较少,生态系统的调节能力较差

在一个相对稳定的草原生态系统中,鼠类的数量变化曲线最有可能的是( )

A. B. C. D.

科研人员将小麦和黑麦进行杂交,培育出小黑麦,利用的是( )

A. 生物种类的多样性 B. 遗传(基因)的多样性

C. 生态系统的多样性 D. 生态环境的多样性

5月22日是“国际生物多样性日”,今年的主题是“呵护自然,人人有责”。中国是世界上生物多样性最为丰富的国家之一,2021联合国生物多样性大会将在美丽的春城——昆明举办。下列有关生物多样性及其保护的叙述,正确的是( )

A. 生物多样性就是指生物种类的多样性

B. 动物园中培育大熊猫属于就地保护

C. 生物自然衰老和死亡是生物多样性面临威胁的主要原因

D. 建立濒危物种的基因库,以保护珍贵的遗传资源

下列食品中,不属于发酵食品的是( )

A. 馒头和面包 B. 红葡萄酒和啤酒

C. 臭豆腐和酸奶 D. 大米饭和炒青菜

某同学设想在人的基因组里“嫁接”绿色植物光合作用基因,人就不用吃饭了。实现这种构想的生物技术最可能是( )

A. 克隆技术 B. 转基因技术 C. 组织培养 D. 细胞核移植

研究人员从老鼠尿液中分离出特定细胞,将它们的细胞核移入去核的老鼠卵细胞中,成功孕育出4只健康老鼠。下列生物的培育技术与这些小鼠培育技术相同的是( )

A. 克隆羊多莉 B. 转基因超级大鼠

C. 选择培育的高产奶牛 D. 试管婴儿

二、简答题(本大题共3小题,共30.0分)

生物分类学家根据各类生物间亲缘关系的远近,把各类生物安置在有分枝树状的图上,简明地表示生物的进化历程和亲缘关系,称为“进化树”。如图是生物进化树的一部分,请仔细分析,并回答下面的问题:

(1)写出[B]代表的动物类群:______。

(2)由图中可以看出,[A]______与鸟类都起源于古代的 ______,现在的[A]与鸟类存在很大差别,这是适应不同生活环境的结果。

(3)从图中可以看出,图示动物的进化顺序:无脊椎动物鱼类→两栖类

→______→______。

(4)地球上较早出现的单细胞动物和腔肠动物大多生活在水中,而较晚出现的爬行类、鸟类和哺乳类动物大多生活在 ______上,从生物生活的环境的变化可以看出生物进化的趋势是 ______。

(5)化石是研究生物进化的重要证据。研究发现在古老的地层中只有低等生物出现,而高等生物则出现在较晚的底层中。从这一研究结果可以看出生物的进化趋势是 ______。

(6)现在存在的生物中,有许多非常简单、低等的生物并没有在生物的进化中灭绝,而且分布还非常广泛,原因是 ______。

如图所示的是几种植物,请分析并回答下列问题:

(1)没有根、茎、叶等器官分化的是 ______ 类植物,这类植物中的 ______ 是单细胞植物.

(2)只有茎、叶的分化,没有真正根的是 ______ .

(3)A类植物已经出现了 ______ 、 ______ 、 ______ 器官,但它的生殖过程离不开 ______ ,所以必须生活在阴湿的环境中.

(4)B类植物和C类植物的共同特点是都能产生 ______ ,但B类植物的种子是 ______ 的,没有 ______ 包被.

(5)具有了根、茎、叶的植物有 ______ .

如图一表示某森林生态系统中的食物链和食物网,图二表示图一中某条食物链各生物体内有毒物质的相对含量,图三表示生态系统中的碳循环和能量流动。请据图回答:

(1)在生物学上,把空气、光照、水分、鼠、兔等影响草生活和分布的因素统称为 ______。俗话说:“万物生长靠太阳。”阳光是影响生物生活的 ______因素。

(2)若图一要表示一个完整的生态系统,还需要补充的组成成分是 ______。该生态系统中,当鼠和兔的数量增多时,植被会遭到破坏,而食肉动物数量的增加又使鼠和兔的数量减少,森林植被得以恢复,由此可以看出生态系统具有一定的 ______能力。

(3)图二中的甲对应图一中的生物是 ______,此生物与鹰的关系是 ______。

(4)图三中的A在生态系统中表示的组成成分是 ______,它通过光合作用不断消耗大气中的二氧化碳,又将氧气排放到大气中,有效的维持了生物圈中的 ______。

(5)由于化石燃料的大量开发和使用,二氧化碳等气体的排放量不断增加,导致温室效应增强,破坏了生态系统的稳定性。作为生物圈中的一员,你打算怎么做?______。

(6)图一土壤中含有某难以分解的有毒物质,则体内有毒物质积累最多的生物是 ______。

答案和解析

1.【答案】B

【解析】解:化学起源学说认为:原始地球的温度很高,地面环境与现在完全不同:天空中赤日炎炎、电闪雷鸣,地面上火山喷发、熔岩横流;从火山中喷出的气体,如水蒸气、氨、甲烷等构成了原始的大气层,与现在的大气成分明显不同的是原始大气中没有游离的氧;原始大气在高温、紫外线以及雷电等自然条件的长期作用下,形成了许多简单的有机物,随着地球温度的逐渐降低,原始大气中的水蒸气凝结成雨降落到地面上,这些有机物随着雨水进入湖泊和河流,最终汇集到原始的海洋中。原始的海洋就像一盆稀薄的热汤,其中所含的有机物,不断的相互作用,形成复杂的有机物,经过及其漫长的岁月,逐渐形成了原始生命。可见生命起源于原始海洋。

故选:B。

化学起源说是被广大学者普遍接受的生命起源假说。

关键点:生命起源于原始海洋。

2.【答案】C

【解析】解:化石在地层中出现的顺序,是人们研究生物进化的一个重要的方面;不同生物化石的出现和地层的形成,有着平行的关系。也就是说,在越古老的地层中,挖掘出的化石所代表的生物,结构越简单,分类地位越低等;在距今越近的地层中,挖掘出的化石所代表的生物,结构越复杂,分类地位越高等。

图中,丙地层的三叶虫最低等,因此地质年代最远;甲地层的恐龙和鳖属于爬行动物,动物较低等,因此地质年代较远;乙地层的犀牛属于哺乳动物,动物最高等,因此地质年代最近;故这些地层按地质年代由远到近排列应是丙、甲、乙。

故选:C。

化石是由生物体的坚硬部分形成的,如植物茎的化石,动物的牙齿、骨骼、贝壳等的化石,有些化石则是生物体的印痕所形成的,如树叶的印痕化石,因此所有的化石都是生物的遗体、遗物(如卵、粪便等)或生活痕迹(如动物的脚印、爬迹等),由于某种原因被埋藏在地层中,经过若干万年的复杂变化而逐渐形成的。

解答此类题目的关键是理解化石的分布规律。化石在地层中的出现是有一定顺序的,和生物的进化相一致即平行关系。

3.【答案】C

【解析】解:A、米勒实验为生命起源的化学演化提供了实验依据。故A错误;

B、不同生物化石的出现和地层的形成,有着平行的关系,也就是说,在越古老的地层中,挖掘出的化石所代表的生物,结构越简单,分类地位越低等,水生生物的化石也越多,在距今越近的地层中,挖掘出的化石所代表的生物,结构越复杂,分类地位越高等,陆生生物的化石也越多。因此越简单、越低等的化石总是出现在越古老的地层里。故B错误;

C、在研究生物进化的过程中,化石是最直接、最重要、比较全面的证据;故C正确;

D、化石在地层中出现的先后顺序,说明了生物是由简单到复杂、由低等到高等、由水生到陆生逐渐进化而来的,不是遵循从无到有,从小到大的规律。故D错误;

故选:C。

生物进化的证据有化石证据、比较解剖学上的证据、胚胎学上的证据,化石是指保存在岩层中的古生物遗物和生活遗迹;比较解剖学是对各类脊椎动物的器官和系统进行解剖和比较研究的科学,生物进化在比较解剖学上最重要的证据是同源器官;胚胎学是研究动植物的胚胎形成和发育过程的科学,也为生物进化论提供了很重要的证据,如脊椎动物和人的胚胎早期都有鳃裂和尾。

解答此类题目的关键是熟知化石的分布规律;化石为生物进化提供了最直接的证据。

4.【答案】D

【解析】解:A、蚯蚓是环节动物,身体由许多体节构成,使躯体运动灵活,正确;

B、蜥蜴的体表覆盖角质的鳞片,可减少水分的蒸发,正确;

C、狼是哺乳动物,牙齿有分化,可提高摄取食物和消化食物的能力,正确;

D、蛔虫的幼虫和成虫生活在人体小肠内,而感染性虫卵主要分布在土壤中,而不是所有寄生虫终生生活在寄主体表或体内,错误;

故选:D。

(1)蚯蚓的身体呈圆柱形,身体由许多基本相似的环状体节构成,因此,蚯蚓属于环节动物。

(2)爬行动物的主要特征:体表覆盖角质鳞片或甲,用肺呼吸,体温不恒定,会随外界的温度变化而变化。心脏三腔,心室里有不完全的隔膜,体内受精,卵生或少数卵胎生。

(3)哺乳动物的主要特征体表面有毛,一般分头、颈、躯干、四肢和尾五个部分;牙齿分化,体腔内有膈,心脏四腔,用肺呼吸;大脑发达,体温恒定,是恒温动物;哺乳胎生。

(4)寄生是生物从活的生物体内或体表获取营养维持生活的方式,对寄主造成伤害。

解答此类题目的关键是理解掌握各类动物的主要特征。

5.【答案】C

【解析】解:害虫抗药性的产生是杀虫剂对害虫选择的结果:在杀虫剂使用的过程中,少数害虫产生了抗药性变异而具有抵抗杀虫剂的特性,不能被杀虫剂致死而生存下来,并将这些特性遗传给下一代;因此,下一代就有更多的具有抗药性的个体,经过杀虫剂的长期选择,使得原先的杀虫剂已经不能杀死具有抗药性变异的害虫了。

故选:C。

达尔文的自然选择学说,其主要内容有四点:过度繁殖,生存斗争(也叫生存竞争),遗传和变异,适者生存。

达尔文认为一切生物都具有产生变异的特性,变异是不定向的,而环境对生物的选择是定向的,害虫在与杀虫剂的生存斗争中,是向着适应杀虫剂的方向选择的。

6.【答案】B

【解析】解:人和猿的骨骼在结构上几乎完全相同;人和猿的盲肠相似;人和猿的胚胎在五个月以前完全一样。这些事实说明人和猿的共同特征多,亲缘关系近,是近亲,有共同的原始祖先。可见B符合题意。

故选:B。

此题是关于人和猿关系的资料分析题,分析答题。

关键是会分析资料,进而总结出人与猿的关系。

7.【答案】C

【解析】解:A、苹果与山梅花同目不同科,苹果属于蔷薇科,山梅花属于虎耳草科,A错误;

B、海棠与杏同科,海棠与苹果同属,所以海棠与杏的共同点比海棠与苹果的共同点少,B错误;

C、苹果与海棠同属,苹果与山梅花同目,所以苹果与海棠的亲缘关系比苹果与山梅花的近,C正确;

D、蔷薇科所包含的生物种类比苹果属多,D错误。

故选:C。

生物的分类单位从大到小依次以界、门、纲、目、科、属、种,界是最大的单位,种是最基本的单位。生物所属的等级越大,生物之间的亲缘关系越远,共同点越少,生物所属的等级越小,生物的亲缘关系越近,共同点越多,解答即可。

掌握生物的分类等级,明确各等级之间的大小及亲缘关系。

8.【答案】A

【解析】解:“人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开”,表明环境影响生物的生长开花等,海拔每升高1千米气温下降6℃左右,因此山上的温度比山下低,山上的桃花比山下的开的晚。才有了“人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开”的自然现象,造成这一差异的环境因素是温度。所以人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开”该诗中着重描写了自然界的温度因素对生物生长的影响。

故选:A。

环境中影响生物生活的各种因素叫生态因素,分为非生物因素和生物因素。非生物因素包括:光、温度、水、空气、土壤等。生物因素是指环境中影响某种生物个体生活的其他所生物。

解答此类题目的关键是运用所学知识对某些自然现象做出科学的解释。

9.【答案】D

【解析】解:生物必须适应环境才能生存,如沙漠上的植物必须耐旱才能生存。生物也能影响环境如蚯蚓改良土壤,千里之堤毁于蚁穴,植物的蒸腾作用可以增加空气湿度等。沙蒿在西北干旱的土壤中生长,表明沙嵩能适应干旱的环境,且能固沙,表明生物能影响环境,故选项D正确。

故选:D。

生物必须适应环境才能生存,生物既能适应环境,又能影响环境,解答时可以从生物与环境的特点方面来切入。

解答此类题目的关键是运用所学知识对某些自然现象做出科学的解释。

10.【答案】A

【解析】

【分析】

本题考查生物的多样性,掌握生物多样性的内涵是解题的关键。

【解答】

A.每种生物的个体基因组成是有差别的,一个物种都是一个独特的基因库,A错误;

B.生物种类的多样性是由基因的多样性决定的,所以其实质就是基因多样性,B正确;

C.生物的各种性状都是由基因控制的,同种生物如野生水稻和栽培水稻之间基因也有差别,C正确;

D.生物的多样性包括基因的多样性、生物种类的多样性、生态系统的多样性,我国是世界上生物多样性最丰富的国家之一,D正确。

故选A。

11.【答案】C

【解析】解:A、分类回收垃圾可以减少对环境的污染,节省资源,A正确。

B、节约用水能、电能保护水资源善待地球,B正确。

C、使用一次性筷子,需要大量的木材,砍伐和毁坏大片的森林,不利于保护环境,C错误。

D、外出就餐过度消费的生活方式不正确,外出就餐应适量点餐,D正确。

故选:C。

人类活动对生态环境造成的负面影响是非常严重的,为了人类自身的生存和发展,人们必须具有环保意识;环境保护是指人类为解决现实的或潜在的环境问题,协调人类与环境的关系,保障经济社会的持续发展而采取的各种行动的总称。

培养学生的环保意识,主人翁意识。

12.【答案】D

【解析】解:A、B生产者主要指绿色植物,能够通过光合作用制造有机物,为自身和生物圈中的其他生物提供物质和能量,是生态系统中最基本、最关键的生物组成成分;消费者主要指各种动物,在促进生物圈中的物质循环起重要作用;分解者是指细菌和真菌等营腐生生活的微生物,它们能将动植物残体中的有机物分解成无机物归还无机环境,促进了物质的循环。因此,在此生态系统中最基本、最关键的生物组成成分是甲生产者,图中戊代表的生物是腐生细菌和真菌等。作为生态系统的分解者,参与二氧化碳等物质的循环,A、B正确。

C、食物链彼此交错连接形成食物网。在生态系统中,能量是沿着食物链、食物网流动的,并逐级递减,每一个营养级能量的传递效率约为10~20%.食物链越长,最高营养级上获得的能量越少,因此生态系统的能量流动是单向不循环的,在生态系统中的生物数量最多的是绿色植物(生产者)。此生态系统中能量损失较少的食物链:甲→丁,C正确。

D、该生态系统中共有2条食物链,分别是:甲→丁;甲→乙→丙;,其中最长的一条是:甲→乙→丙,D错误。

故选:D。

生态系统是由生物成分和非生物成分组成的。非生物成分包括阳光、空气、水和土壤等。它们为生物提供能量、营养和生存空间。生物成分包括生态系统中的全部生物。根据获得营养和能量的方式,生物成分又可以划分为生产者、消费者和分解者。其中生产者主要是指绿色植物;消费者包括各种动物;分解者主要是指细菌、真菌等营腐生生活的微生物;图中甲为生产者,乙、丙、丁为消费者,戊为分解者。

本题是生态系统的综合题,明确生态系统的组成、食物链以及生物的数量关系。

13.【答案】B

【解析】解:能量流动是指生态系统中能量的输入(通过植物的光合作用把光能转化成化学能)、传递(流入下一营养级,流入分解者)和散失(各生物的呼吸作用散失)的过程。 下一营养级的能量来源于上一营养级,各营养级的能量有三个去向:①该生物呼吸作用散失②流入下一营养级③流入分解者。营养级越多,能量流动中消耗的能量就越多,所以,营养级越高,储能越少,个体数量越少。因此,在生态系统中,对生物的个体数量起决定作用的是生态系统中的能量;这就决定了:大多数食物链一般只有 3-4个营养级。一般地说:输入到下一营养级的能量中,只有10%-20%的能量能流入下一营养级,由此可以得出:能量的流动是沿食物链逐级递减的,单向的,不循环。

故选:B。

生态系统中能量的流动是沿食物链逐级递减的,单向的,不循环.

量的流动是沿食物链逐级递减的,单向的,不循环的,注意与物质循环的区别与联系.

14.【答案】C

【解析】解:农田生态系统是人工的生态系统,以农作物为主体,动植物种类相对较少,生态系统的调节能力较差。同野生植物相比,农作物抵抗旱、涝或病虫害的能力较差,需要在栽培和管理中投入大量的人力物力。农田生态系统的生产者是绿色植物,人和动物是消费者。因此,选项C的说法是错误的。

故选:C。

此题考查的是对农田生态系统的认识。农田生态系统是人工的生态系统,以农作物为主体,动植物种类相对较少,生态系统的调节能力较差。

解此题的关键是理解农田生态系统结构和功能。

15.【答案】D

【解析】解:生态系统具有一定的自动调节能力。因此在一个相对稳定的生态系统中,各种生物的数量和所占的比例是相对稳定的。所以,在一个相对稳定的草原生态系统中,鼠类的数量和所占的比例也是相对稳定的,处于一个动态平衡状态。

故选:D。

在一般情况下,生态系统中各种生物的数量和所占的比例是相对稳定的。这说明生态系统具有一定的自动调节能力。

理解掌握生态系统的自动调节能力。

16.【答案】B

【解析】解:生物多样性通常有三个层次的含义,即生物种类的多样性、基因(遗传)的多样性和生态系统的多样性。每个物种都是一个独特的基因库,我国动物、植物和野生亲缘种的基因多样性十分丰富,为动植物的遗传育种提供了宝贵的遗传资源。如将小麦和黑麦进行杂交,培育出小黑麦,利用的就是基因(遗传)的多样性,表明生物基因(遗传)的多样性是培育农作物新品种的基因库。

故选:B。

生物多样性包括生物种类的多样性、基因(遗传)的多样性和生态系统的多样性。

解答此类题目的关键是理解生物多样性的内涵。明确杂交育种是利用了基因的多样性。

17.【答案】D

【解析】解:A、生物多样性不仅是指生物种类的多样性,还有基因的多样性和生态系统的多样性,A不正确。

B、人们有时把濒危物种迁出原地,移入动物园、水族馆和濒危动物繁育中心,进行特殊的保护和管理,如动物园中培育大熊猫属于迁出原地保护,不符合题意。B不正确。

C、生物多样性面临威胁的主要原因是栖息地的丧失和破坏,如滥采乱伐、环境污染等,C不正确。

D、保护生物多样性不是要全面禁止开发和利用,而是应该科学合理开发和利用。人们有时建立濒危动物的种质库,以保护珍贵的遗传资源。D正确。

故选:D。

(1)生物多样性通常有三个主要的内涵,即生物种类的多样性、基因(遗传)的多样性和生态系统的多样性。

(2)保护生物多样性的措施有:一是就地保护,二是迁地保护,三是开展生物多样性保护的科学研究,制定生物多样性保护的法律和政策,开展生物多样性保护方面的宣传和教育。

(3)威胁生物生存的原因有栖息地被破坏、偷猎(滥捕乱杀)、外来物种入侵、环境污染、其他原因等。

此题考查的是保护动物的多样性的基本措施的内容,解答此类题目的关键是理解掌握生物多样性的内涵和保护生物多样性的措施。

18.【答案】D

【解析】解:微生物的发酵技术在食品的制作中具有重要意义,如制馒头或面包和酿酒要用到酵母菌,制酸奶和泡菜要用到乳酸菌,制醋(属于调味品)要用到醋酸杆菌,制酱(属于调味品)要用到曲霉等,大米饭和炒青菜与微生物的发酵无关。可见D合题意。

故选:D。

微生物的发酵技术在很多食品和药品的生产中具有重要的作用,据此解答。

解答此题的关键是掌握发酵技术在食品制作中的应用,平时注意积累相关的例子。

19.【答案】B

【解析】解:某同学设想:将绿色植物的光合作用有关基因“嫁接”到人的基因组里,由于人体内具有绿色植物的光合作用的有关基因,就会象植物那样通过光合作用制造有机物。

这种将外源基因直接导入生物体或它们的受精卵内,并能在细胞中发挥作用的技术称为转基因技术。被导入外源基因的生物称为转基因生物。

故选:B。

转基因技术是指将外源基因直接导入生物体或它们的受精卵内,并能在细胞中发挥作用的技术。应用转基因技术可以改变生物性状,培育新品种。也可以利用其它生物体培育出人类所需要的生物制品,用于医药、食品等方面。

解此题的关键是理解转基因技术的概念。

20.【答案】A

【解析】解:A、多利羊的培育是经过供体细胞和受体细胞(去核)的结合形成融合细胞,进行细胞分裂、分化,从而形成胚胎细胞,再进行胚胎移植,因此科学家培育出多莉羊所采用的生物技术是克隆技术,A正确。

B、转基因超级大鼠,是将普通鼠的核尚未融合的受精卵注射入大鼠的生长激素基因,再使受精卵内的卵细胞核或精子核结合,这样才能使其携带着转入的基因。此过程可称为转基因技术,B不正确;

C、高产奶牛的选择繁育,是根据人的需求而进行的有目的选择。属于人工选择的结果。C不正确。

D、试管婴儿又称体外受精---胚胎移植,具体地说是借助内窥镜或在B超指引下,从患有不孕症妇女的卵巢内取出成熟的卵子,将精子、卵子一起放入试管,体外培养三天左右,使卵子受精,然后再在B超监视下将其送到母亲子宫,使之逐步发育成胎儿的过程,D不正确。

故选:A。

1、转基因技术是指运用科学手段从某种生物中提取所需要的基因,将其转入另一种生物中,使与另一种生物的基因进行重组,从而产生特定的具有变异遗传性状的物质.利用转基因技术可以改变动植物性状,培育新品种.

2、克隆指的是先将含有遗传物质的供体细胞的核移植到去除了细胞核的卵细胞中,然后促使这一新细胞分裂繁殖发育成胚胎,当胚胎发育到一定程度后,再被植入动物子宫中使动物怀孕,便可产下与提供细胞者基因相同的动物.

3、研究人员从老鼠尿液中分离出特定细胞,将它们的细胞核移入去核的老鼠卵细胞中,成功孕育出4只健康老鼠.此技术属于克隆.

解答此类题目的关键是理解掌握克隆技术的特点以及克隆的过程.

21.【答案】两栖类 哺乳类 爬行类 爬行类 鸟类 陆地 水生到陆生 低等到高等 它们能够适应环境的不断变化

【解析】解:(1)写出[B]代表的动物类群:两栖类。

(2)由图中可以看出,[A](哺乳类)与鸟类都起源于古代的爬行类,现在的[A]与鸟类存在很大差别,这是适应不同生活环境的结果。

(3)从图中可以看出,图示动物的进化顺序:两栖类→爬行类→鸟类。

(4)地球上较早出现的单细胞动物和腔肠动物大多生活在水中,而较晚出现的爬行类、鸟类和哺乳类动物大多生活在陆地上,从生物生活的环境的变化可以看出生物进化的趋势是水生到陆生。

(5)化石是研究生物进化的重要证据。研究发现在古老的地层中只有低等生物出现,而高等生物则出现在较晚的底层中。从这一研究结果可以看出生物的进化趋势是低等到高等。

(6)在现在存在的生物中,有许多非常简单、低等的生物并没有在生物的进化中灭绝,而且分布还非常广泛,原因是它们能够适应环境的不断变化。

故答案为:

(1)两栖类

(2)哺乳类;爬行类

(3)爬行类;鸟类

(4)陆地;水生到陆生

(5)低等到高等

(6)它们能够适应环境的不断变化

生物进化的总体趋势是从简单到复杂,从水生到陆生,从低等到高等。动物的进化历程是由无脊椎动物进化到脊椎动物,脊椎动物的进化历程:原始鱼类→原始两栖类→原始爬行类→原始的鸟类和原始的哺乳类。

此题涉及的知识面比较广,我们要熟练掌握相关的基础知识,结合题意,灵活解答。

22.【答案】藻;衣藻;D;根;茎;叶;水;种子;裸露;果皮;ABC

【解析】解:(1)图中的E属于藻类植物,它结构简单,没有根、茎、叶的分化,有单细胞的,也有多细胞的.如衣藻和小球藻就是单细胞的.

(2)D属于苔藓植物,只有茎、叶的分化,没有真正的根,因此植株长得比较矮小.

(3)A是蕨类植物,它有根、茎、叶的分化,体内有输导组织.但它的生殖过程离不开水,所以必须生活在阴湿的环境中.

(4)B是裸子植物,C是被子植物,两者的共同特点是都能产生种子;两者的区别是裸子植物的种子外没有果皮包被,而被子植物种子外有果皮包被.

(5)图中具有了根、茎、叶的植物有:A蕨类植物、B裸子植物、C被子植物.

故答案为:(1)藻;衣藻;

(2)D;

(4)根 茎 叶 水

(4)种子 裸露 果皮

(5)A B C

图中A肾蕨是蕨类植物,B油松是裸子植物,C向日葵是被子植物,D葫芦藓是苔藓植物,E衣藻是藻类植物.

回答此题的关键是要明确各种植物的特征.

23.【答案】生态因素 非生物 分解者和非生物部分 自动调节 蛇 捕食和竞争 生产者 碳-氧平衡 提倡使用节能技术和节能产品减少生活作息中所耗用的能量(如节约水电、出行时不坐私家车改乘公交车、步行、骑自行车等)植树造林等 鹰

【解析】解:(1)在生物学上,把空气、光照、水分、鼠、兔等影响草生活和分布的因素统称为生态因素。俗话说:“万物生长靠太阳”阳光是影响生物生活的非生物因素。

(2)生态系统由生物部分和非生物部分组成,生物部分包括生产者、消费者和分解者;因此要表示一个完整的生态系统,还应包括分解者和非生物部分。该生态系统中,当鼠和兔的数量增多时,植被会遭到破坏,而食肉动物数量的增加又使鼠和兔的数量减少,森林植被得以恢复,由此可以看出生态系统具有自我调节能力。

(3)生态系统中的有毒物质会沿食物链不断积累,因此营养级别最高的生物,其体内积累的有毒物质会最多;在该生态系统中鹰所处的营养级别最高,其体内有毒物质含量会最高;图二表示该生态系统有毒物质相对含量,则四种生物构成的食物链是丁→乙→甲→丙,图二中的甲对应的生物是蛇,图二中的丁对应图一中的生物是草。鹰吃蛇属于捕食关系,鹰和蛇都吃鼠属于竞争关系,因此此生物与鹰存在的关系有捕食和竞争。

(4)由分析可知:图三中的A在生态系统中表示的组成成分是生产者--植物,它通过生理过程②.不断消耗大气中的二氧化碳,又将氧气排放到大气中,从根本上改变了地面上的生活环境。维持大气中氧气和二氧化碳的相对平衡,简称碳-氧平衡。

(5)“低碳生活”,就是指生活作息时所耗用的能量要尽力减少,从而减低碳,特别是二氧化碳的排放量,从而减少对大气的污染,减缓生态恶化,主要是从节电、节气和回收三个环节来改变生活细节。如提倡使用节能技术和节能产品;减少生活作息中所耗用的能量(如节约水电、出行时不坐私家车改乘公交车、步行、骑自行车等);植树造林等,可以大大减少二氧化碳等气体的排放,有利于减轻温室效应。

(6)当土壤中的有毒物质被草吸收后,会通过食物链不断积累。猫头鹰的营养级最高,体内有毒物质积累最多。

故答案为:(1)生态因素;非生物。

(2)分解者和非生物部分;自动调节。

(3)蛇;捕食和竞争。

(4)生产者;碳-氧平衡。

(5)提倡使用节能技术和节能产品;减少生活作息中所耗用的能量(如节约水电、出行时不坐私家车改乘公交车、步行、骑自行车等);植树造林等(答对一项即可)。

(6)鹰。

(1)解答该题要搞清以下几个问题:一是生态系统的组成及各部分的作用,二是食物链的概念及食物链数目的计算,三是生态系统中的物质和能量沿食物链和食物网流动。

(2)图三表示了生物圈中的碳循环、生态系统的组成中生物成分在碳循环中的作用;D、A、B、C分别代表了生态系统中的分解者(腐生细菌和真菌)、生产者(绿色植物)、消费者(植食动物和肉食动物)。A代表生产者--植物,B代表初级消费者--植食动物,C代表次级消费者--肉食动物,甲代表分解者细菌和真菌,①表示分解作用、②表示光合作用、③④表示呼吸作用,解答即可。

解答此类题目的关键是理解掌握生态系统的组成、食物链和食物网以及生态系统中各种生物之间的关系。

第2页,共3页

第1页,共3页

同课章节目录