2020-2021学年辽宁省朝阳七中八年级(上)期末生物试卷(word版含解析)

文档属性

| 名称 | 2020-2021学年辽宁省朝阳七中八年级(上)期末生物试卷(word版含解析) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 258.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 北师大版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2022-02-17 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

2020-2021学年辽宁省朝阳七中八年级(上)期末生物试卷

注意:本试卷包含Ⅰ、Ⅱ两卷。第Ⅰ卷为选择题,所有答案必须用2B铅笔涂在答题卡中相应的位置。第Ⅱ卷为非选择题,所有答案必须填在答题卷的相应位置。答案写在试卷上均无效,不予记分。

一、选择题(本大题共15小题,共30.0分)

在生物进化的历程中,最先从水中登陆的动物是( )

A. 鱼类 B. 两栖动物 C. 节肢动物 D. 爬行动物

自然界中生物进化是外因和内因共同作用的结果,生物进化的内因是( )

A. 过度繁殖 B. 遗传和变异 C. 生存斗争 D. 定向变异

人类和现代类人猿的共同祖先是( )

A. 南方古猿 B. 森林古猿 C. 类人猿 D. 长臂猿

在人类进化的历程中,最早用火并开始狩猎的是( )

A. 能人 B. 南方古猿 C. 智人 D. 直立人

人类祖先与猿分界的重要标志是( )

A. 两足直立行走 B. 会使用天然工具

C. 会制造工具 D. 具有语言

生物分类的各种等级中,表示生物之间亲缘关系最近的是( )

A. 纲 B. 科 C. 属 D. 种

下列关于脊椎动物的叙述,错误的是( )

A. 鱼、青蛙和蛇都属于脊椎动物

B. 脊椎动物体内有脊椎骨组成的脊柱

C. 脊椎动物都用肺呼吸

D. 脊椎动物中的鸟类和哺乳类体温恒定

苔藓植物和蕨类植物都生活在阴湿环境中,这两类植物间的主要区别是( )

A. 苔藓类由孢子繁殖,而蕨类由种子繁殖

B. 苔藓是自养生物,而蕨类是异养生物

C. 苔藓类没有发育完善的输导组织,而蕨类具有真正的根、茎、叶

D. 苔藓类主要生长在潮湿处,而蕨类则常生长在水中

地球环境中最具有生物多样性的地区是( )

A. 沙漠 B. 热带雨林 C. 大草原 D. 农田

活动的骨连结叫作关节,关节在运动中起到的是( )

A. 杠杆作用 B. 支点作用 C. 连结作用 D. 固定作用

一般来说,一组肌肉的两端至少要附着在( )

A. 一块骨上 B. 两块骨上 C. 三块骨上 D. 四块骨上

人在完全放松时,肱二头肌、肱三头肌的状态分别是( )

A. 收缩、收缩 B. 收缩、舒张 C. 舒张、舒张 D. 舒张、收缩

动物的运动方式各种各样,动物运动的目的是为了( )

A. 获得食物 B. 占据生存空间 C. 逃避敌害 D. 上述全对

一个生态系统的组成成分包括( )

A. 所有植物及其环境 B. 所有动物及其环境

C. 所有植物和动物 D. 所有生物及其环境

有毒物质会通过食物链富集.在河水、浮游生物、鱼、鸭中,有毒物质含量最多的是( )

A. 河水 B. 浮游生物 C. 鱼 D. 鸭

二、简答题(本大题共3小题,共20.0分)

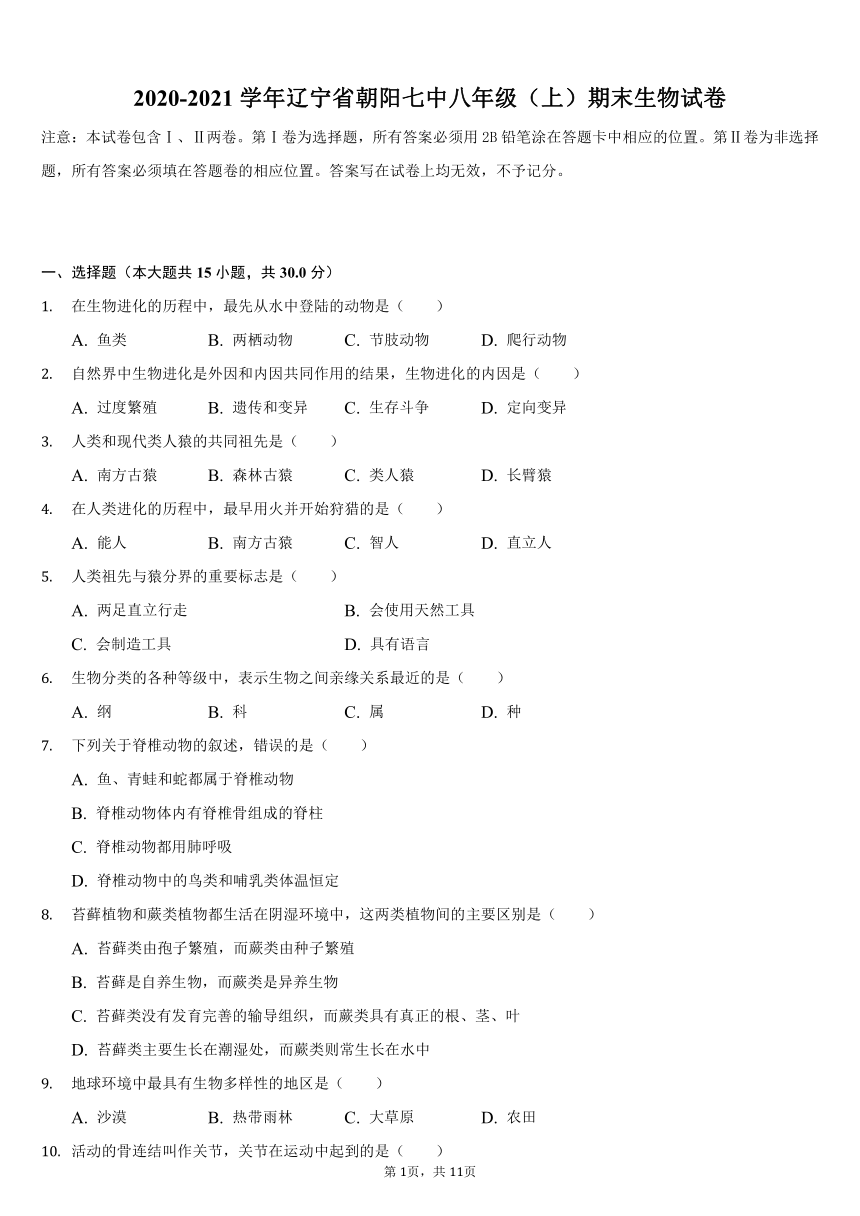

如图分别表示5种不同种类的生物和简单的生物分类表,请分析分类表的分类方式和不同生物的结构特点,找到每个数字对应的生物名称。

A.油松;B.玉米;C.病毒;D.蜗牛;E.鲤鱼。

(1)______;(2)______;(3)______;(4)______;(5)______。

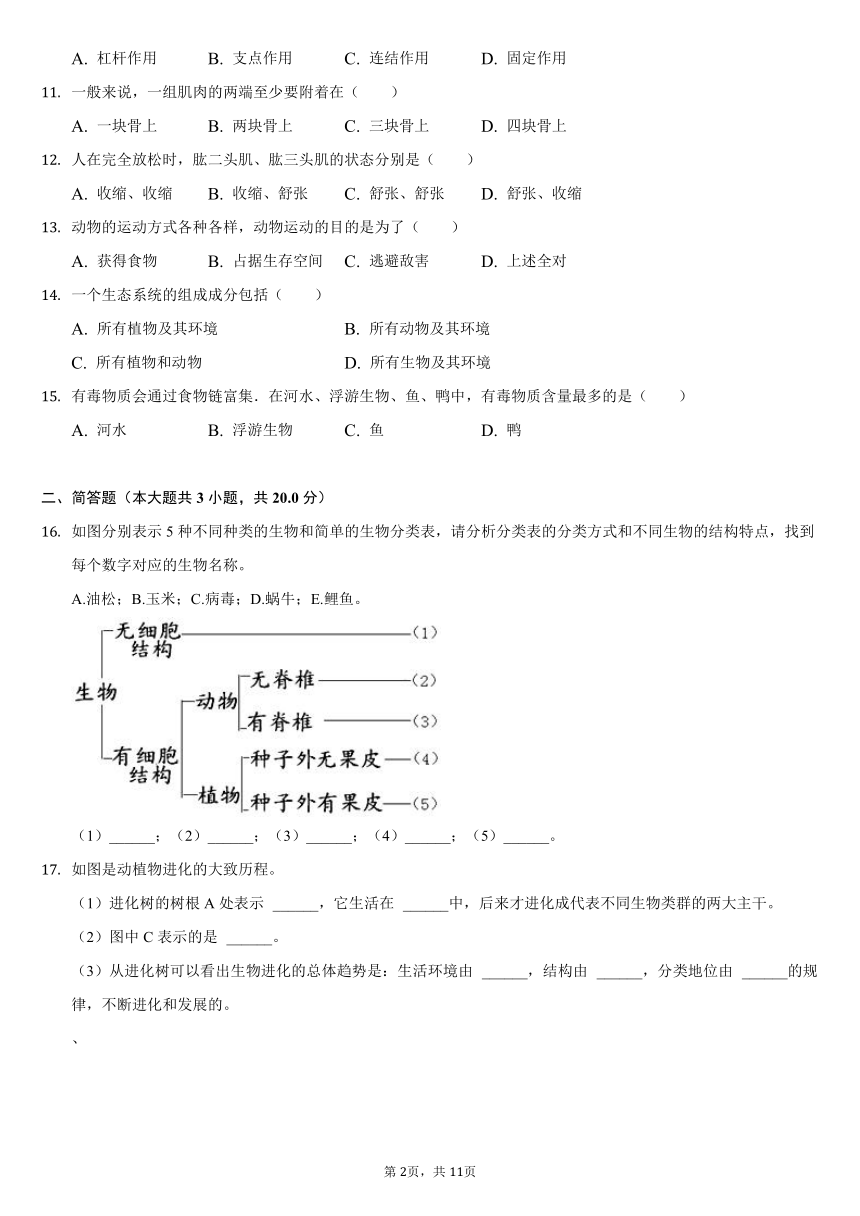

如图是动植物进化的大致历程。

(1)进化树的树根A处表示 ______,它生活在 ______中,后来才进化成代表不同生物类群的两大主干。

(2)图中C表示的是 ______。

(3)从进化树可以看出生物进化的总体趋势是:生活环境由 ______,结构由 ______,分类地位由 ______的规律,不断进化和发展的。

、

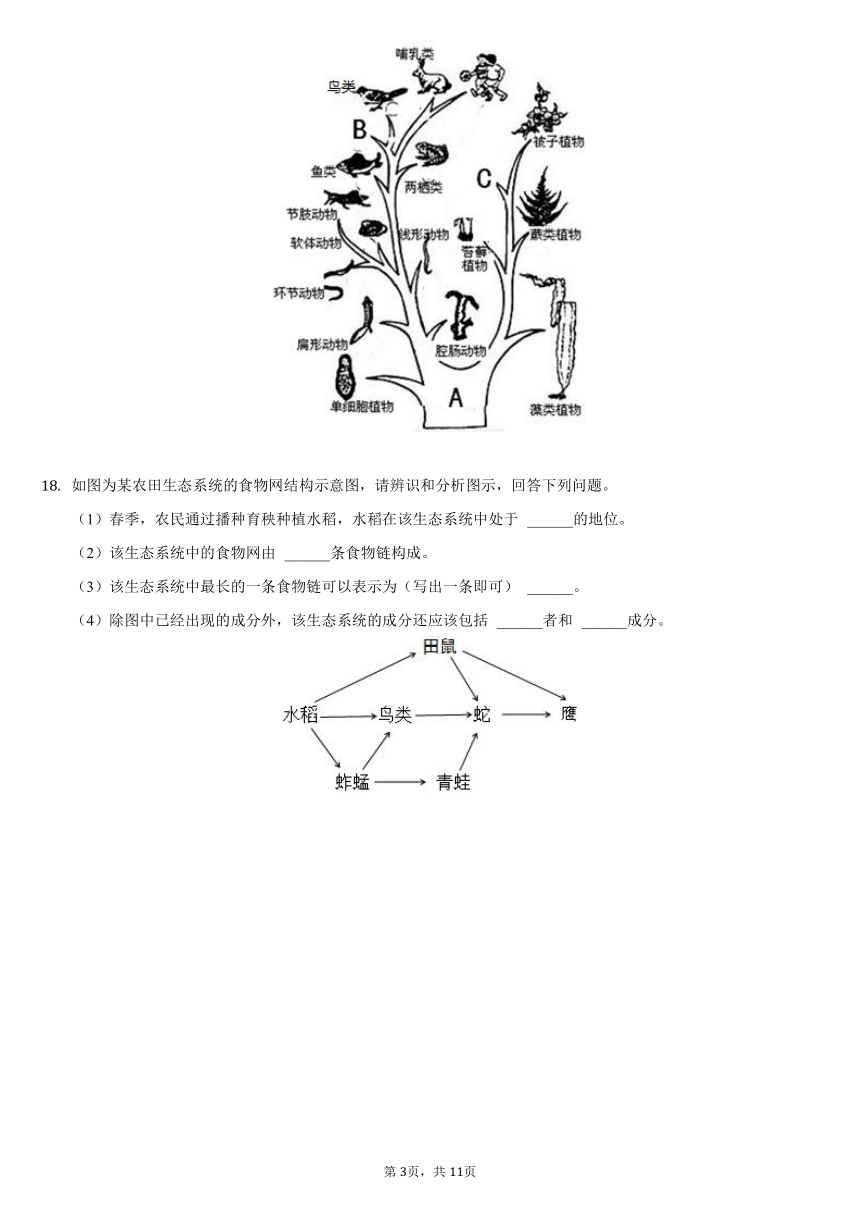

如图为某农田生态系统的食物网结构示意图,请辨识和分析图示,回答下列问题。

(1)春季,农民通过播种育秧种植水稻,水稻在该生态系统中处于 ______的地位。

(2)该生态系统中的食物网由 ______条食物链构成。

(3)该生态系统中最长的一条食物链可以表示为(写出一条即可) ______。

(4)除图中已经出现的成分外,该生态系统的成分还应该包括 ______者和 ______成分。

答案和解析

1.【答案】B

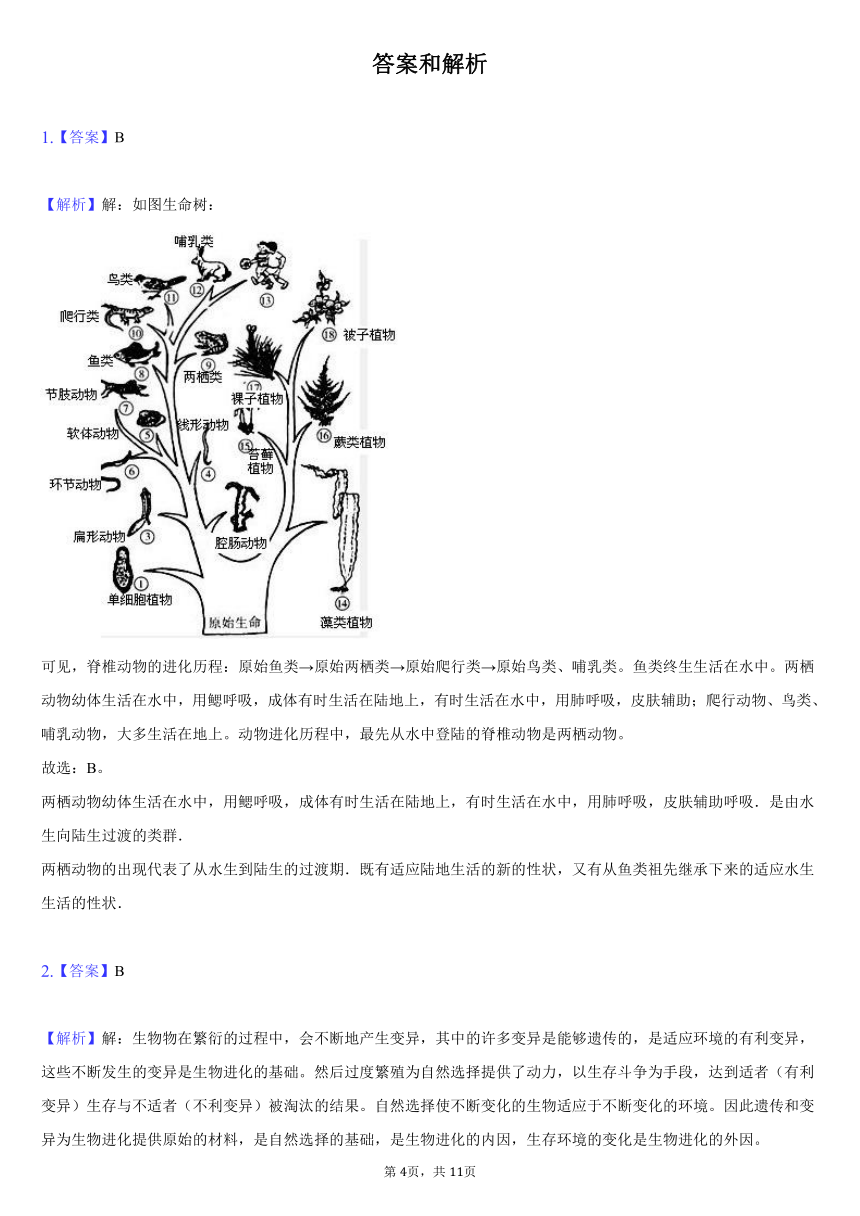

【解析】解:如图生命树:

可见,脊椎动物的进化历程:原始鱼类→原始两栖类→原始爬行类→原始鸟类、哺乳类。鱼类终生生活在水中。两栖动物幼体生活在水中,用鳃呼吸,成体有时生活在陆地上,有时生活在水中,用肺呼吸,皮肤辅助;爬行动物、鸟类、哺乳动物,大多生活在地上。动物进化历程中,最先从水中登陆的脊椎动物是两栖动物。

故选:B。

两栖动物幼体生活在水中,用鳃呼吸,成体有时生活在陆地上,有时生活在水中,用肺呼吸,皮肤辅助呼吸.是由水生向陆生过渡的类群.

两栖动物的出现代表了从水生到陆生的过渡期.既有适应陆地生活的新的性状,又有从鱼类祖先继承下来的适应水生生活的性状.

2.【答案】B

【解析】解:生物物在繁衍的过程中,会不断地产生变异,其中的许多变异是能够遗传的,是适应环境的有利变异,这些不断发生的变异是生物进化的基础。然后过度繁殖为自然选择提供了动力,以生存斗争为手段,达到适者(有利变异)生存与不适者(不利变异)被淘汰的结果。自然选择使不断变化的生物适应于不断变化的环境。因此遗传和变异为生物进化提供原始的材料,是自然选择的基础,是生物进化的内因,生存环境的变化是生物进化的外因。

故选:B。

自然界中生物进化的原因有两方面:内因是遗传变异,外因是生存环境的变化.自然选择包括过度繁殖、生存斗争、适者生存与不适者被淘汰三个过程。

解答此题的关键是熟知生物进化的原因。

3.【答案】B

【解析】解:在距今1200多万年前,森林古猿广泛分布于非、亚、欧地区,尤其是非洲的热带丛林,森林古猿的一支是现代类人猿,以树栖生活为主,另一支却由于环境的改变慢慢的进化成了人类,可见人类和类人猿的关系最近,是近亲,它们有共同的原始祖先是森林古猿。

故选:B。

人类和类人猿是近亲,它们有共同的原始祖先是森林古猿。

关键点:人类和类人猿的共同祖先是森林古猿。

4.【答案】D

【解析】解:南方古猿,约600万年前,现代公认的最早的人类祖先,即人类的起源。最早出现在非洲大陆南部,是最早的人科动物,开始直立。此后,原始人类逐渐从猿类分离出来。

能人,约150万到250万年,南方古猿的其中一支进化成能人,最早在非洲东岸出现。能人意即使用工具、能制造工具的人,也就是所谓的早期猿人。是最早的人属动物。旧石器时代开始;后经过数十万年的演进,能人最终为被新品种的人类:直立人所取代而消亡。能人与后代直立人曾共存过一段时间。

直立人,约20万到200万年,最早在非洲出现,也就是所谓的晚期猿人,开始懂得用火,开始使用符号与基本的语言,约100万年前,冰河时期来临,非洲开始草原化,直立人不得不开始迁徙,向世界各地扩张,在欧亚非都有分布(海德堡人,瓜哇猿人,北京猿人都属于直立人)。注意:此时人类第1次走出非洲。约80万年前,直立人来到现在的西班牙地区,成为最早的欧洲人,即现代入。约20万年前,欧亚非的直立人逐渐消失,被第一次非洲的新品种人类:智人取代。

智人,相当于现在的人类,出现在距今20万年-1万年前。他们不仅完全直立,而且脑容量已经达到了现代入的大小(平均为 1360mL),这标志着他们的智力发展到了更高的水平。而是一直存活下来并独自发展进化,最后演化成为现代入。因此在人类的进化过程中,最早用火并开始狩猎的是直立人。

故选:D。

此题考查的知识点是人类进化阶段与其主要特征。解答时可以从人类的进化过程、人类发展和进化中的重大事件方面来分析,人类的进化主要分五个阶段:南方古猿--能人--直立人--智人--现代人。

解答此类题目的关键是结合人类进化的历程了解在人类进化的各个阶段的特点,明确最早用火并开始狩猎的是直立人。

5.【答案】A

【解析】解:人类和现代类人猿的共同祖先是森林古猿,现代类人猿包括:大猩猩、黑猩猩、长臂猿和猩猩。在人类发展和进化中的重大事件有:直立行走--制造和使用工具--大脑进一步发达--语言的产生。直立行走是进化发展的基础,直立行走是人类脱离森林束缚,开拓新家园的标志,是使用工具制造工具的基础。恩格斯曾指出,直立行走是从猿到人转变过程中“具有决定意义的一步”。古猿的直立行走造成了前后肢的分工,直立行走使古人类能够将前肢解放出来,使用工具。前肢所从事的活动越来越多,上肢更加灵巧。

故选:A。

此题考查的知识点是人类进化中最有决定意义的阶段,解答时可以从人类进化的过程、直立行走的意义方面来切入。

解答此类题目的关键是理解直立行走意义。

6.【答案】D

【解析】解:生物学家根据生物之间的相似程度,把它们分成不同的等级,生物的分类单位从大到小依次以界、门、纲、目、科、属、种,生物所属的等级越大,生物之间的亲缘关系越远,生物所属的等级越小,生物的亲缘关系越近。界是最大的单位,种是最基本的分类单位,同种的生物亲缘关系是最密切的。可见D正确。

故选:D。

为了弄清生物之间的亲缘关系,我们把生物分成不同的等级,据此答题。

关键点:生物所属的等级越大,生物之间的亲缘关系越远,生物所属的等级越小,生物的亲缘关系越近。

7.【答案】C

【解析】解:A、鱼、青蛙和蛇的体内都有脊椎骨构成的脊柱,都属于脊椎动物,A正确;

B、脊椎动物体内有脊椎骨组成的脊柱,B正确;

C、脊椎动物中的鱼类用鳃呼吸,C错误;

D、脊椎动物中鸟类和哺乳动物,它们的体表大都被毛(羽毛),循环路线有体循环和肺循环,体内有良好的产热和散热的结构,所以能维持正常的体温,为恒温动物,D正确。

故选:C。

根据动物体内有无脊柱可以把动物分为脊椎动物和无脊椎动物。脊椎动物的体内有脊柱,包括鱼类、两栖类、爬行类、鸟类和哺乳类。无脊椎动物的体内没有脊柱,包括腔肠动物、扁形动物、线形动物、软体动物、环节动物和节肢动物等,据此解答。

解答此类题目的关键是知道脊椎动物和无脊椎动物的特点以及类群。

8.【答案】C

【解析】解:苔藓植物生活在阴湿的环境中,没有真正的根,因此无法支持很高的地上部分,虽然有了茎和叶,但茎、叶内无输导组织,不能为植株输送大量的营养物质供其利用,所以苔藓植物不能长得很高大。蕨类植物也生活在阴湿的环境中,有了根、茎、叶的分化,并且内有输导组织,能为植株输送大量的营养物质供植物生长利用,因此蕨类植物比苔藓植物长的高大。

故选:C

此题考查的是苔藓植物和蕨类植物的主要特征,据此答题。

主要从根、茎、叶上区别,其次就是内部是否有输导组织。

9.【答案】B

【解析】解:A、沙漠生态系统主要分布在亚热带和温带极端干燥少雨的地区,降水极少土壤中营养物质比较贫乏,因此生物种类和数量都较少,故不符合题意。

B、热带雨林生态系统,降雨量高,气候稳定,由于阳光充足,因些整年基本上都很热,同时助长了不同种类的植物。因此动植物种类繁多。是地球环境中最具有生物多样性的地区,故符合题意。

C、草原生态系统分布在干旱地区,这里年降雨量很少。与热带雨林生态系统相比,草原生态系统的动植物种类要少得多,故不符合题意。

D、农田生态系统是人工建立的生态系统,其主要特点是人的作用非常关键,人们种植的各种农作物是这一生态系统的主要生物。农田中的动植物种类较少,群落的结构单一。故不符合题意。

故选:B。

生物圈是地球上所有生物与其生存的环境形成的一个统一整体,包括森林生态系统、海洋生态系统、农田生态系统、草原生态系统、淡水生态系统、湿地生态系统、城市生态系统等等,是最大的生态系统。据此解答。

掌握各生态系统的类型及主要特点。明确热带雨林生态是最具有生物多样性的地区。

10.【答案】B

【解析】解:关节是指骨与骨之间能够活动的连接,由关节面、关节囊和关节腔三部分组成。骨骼肌包括中间较粗的肌腹和两端较细的肌腱,同一块骨骼肌的两端跨过关节分别固定在两块不同的骨上。骨骼肌有受刺激而收缩的特性,当骨骼肌收缩受神经传来的刺激收缩时,就会牵动着它所附着的骨,绕着关节活动,于是躯体就产生了运动。因此,关节在运动中起着支点的作用。

故选:B。

在运动中,神经系统起调节作用,骨起杠杆的作用,关节起支点作用,骨骼肌起动力作用。

解答此题的关键是熟记骨、关节、骨骼肌的协调配合及其之间关系。

11.【答案】B

【解析】解:骨骼肌包括中间较粗的肌腹和两端较细的肌腱(乳白色),同一块骨骼肌的两端跨过关节分别固定在两块不同的骨上。骨骼肌有受刺激而收缩的特性,当骨骼肌受神经传来的兴奋刺激收缩时,就会牵动着它所附着的骨,绕着关节活动,于是躯体就产生了运动,可见B正确。

故选:B。

任何一个动作都不是由一块骨骼肌单独完成的。而是多块肌肉,在神经系统的调节下协同完成的。

人体完成一个运动都要有神经系统的调节,有骨、骨骼肌、关节的共同参与,多组肌肉的协调作用,才能完成。

12.【答案】C

【解析】解:骨骼肌受神经刺激后有收缩的特性。同一块骨骼肌的两端跨过关节分别固定在两块不同的骨上。骨骼肌有受刺激收缩的特性,骨骼肌只能收缩牵拉骨而不能将骨推开,因此一个动作的完成总是由两组肌肉相互配合活动,共同完成的。

例如屈肘时,肱二头肌收缩,肱三头肌舒张,伸肘时,肱三头肌收缩,肱二头肌舒张。完全放松时,肱二头肌和肱三头肌都舒张,因此感觉比较轻松。

故选:C。

人体完成一个运动都要有神经系统的调节,有骨、骨骼肌、关节的共同参与,多组肌肉的协调作用,才能完成。

明确骨骼肌的组成、屈肘动作、伸肘动作的产生和骨骼肌在运动中的协作关系是解题的关键。

13.【答案】D

【解析】解:生活在不同环境中的动物,其运动方式有所不同,如如昆虫能靠翅的快速振动飞行,如草履虫依靠纤毛的摆动在水中旋转前进等。动物通过运动比较迅速地改变自身的空间位置,以利于寻找食物、有利于动物寻找配偶,有利于逃避敌害和繁衍种族,动物的运动对动物的自身生存和繁衍后代有着十分重要的意义。

故选:D。

动物因种类不同,生存环境各异,其运动方式也大相径庭,动物运动的方式多种多样,主要有飞行如鸟类、奔跑、跳跃、行走、爬行、蠕动如蚯蚓、游泳等方式。动物的运动的意义有利于个体生存、繁衍后代。

自然界中的动物多种多样,运动是动物的重要特征,不同的动物借助不同的结构进行运动。

14.【答案】D

【解析】解:生态系统是指在一定地域内生物与环境形成的统一的整体。生态系统的组成包括非生物部分和生物部分。非生物部分有阳光、空气、水、温度、土壤(泥沙)等;生物部分包括生产者、消费者、分解者。

故选:D。

生态系统的组成包括非生物部分和生物部分。非生物部分有阳光、空气、水、温度、土壤(泥沙)等;生物部分包括生产者(绿色植物)、消费者(动物)、分解者(细菌和真菌)。

理解掌握生态系统的概念及组成是解题的关键。

15.【答案】D

【解析】解:生物富集作用是指环境中一些有害物质(如重金属、化学农药等),通过食物链在生物体内不断积累的过程。因为这些有害物质化学性质稳定,在生物体内是难以分解、无法排出的,所以随着营养级的升高而不断积累,危害最大的是这一食物链的最高级消费者。在食物链“浮游生物(植物)→鱼→鸭”中,鸭的营养级最高,它体内有毒物质含量最多。

故选:D。

解此题考查的是生物富集作用.生物富集作用是指环境中一些有害物质(如重金属、化学农药等),通过食物链在生物体内不断积累的过程.

解此题的关键是理解生物富集作用的概念.如果弄清了概念,此题是比较容易解决的.此类题是考试必考题.

16.【答案】C病毒 D蜗牛 E鲤鱼 A油松 B玉米

【解析】解:(一)除病毒外,生物都是由细胞构成的。因此(1)是无细胞结构的C病毒。

(二)根据动物体内有无脊柱,把动物分成脊椎动物和无脊椎动物。腔肠动物、扁形动物、环节动物、节肢动物、线形动物身体中无脊柱,是无脊椎动物;鱼类、两栖类、爬行类、鸟类、哺乳类等的体内有脊柱,属于脊椎动物。D蜗牛属于软体动物,是无脊椎动物,因此(2)是蜗牛。E鲤鱼属于鱼类,属于脊椎动物,因此(3)是鲤鱼。

(三)根据绿色植物的繁殖方式的不同一般把绿色植物分为孢子植物和种子植物两大类。孢子植物包括藻类植物、苔藓植物和蕨类植物;种子植物包括裸子植物和被子植物,裸子植物的种子无果皮包被着,裸露;被子植物的种子外面有果皮包被着,能形成果实。A油松属于裸子植物,种子外无果皮包被,因此(4)是油松。B玉米属于被子植物,种子外有果皮包被,因此(5)是玉米。

故答案为:(1)D蜗牛。

(2)D蜗牛。

(3)E鲤鱼。

(4)A油。

(5)B玉米。

生物的种类很多,我们要对其进行分类,识图结合分类索引表解答。

解答此类题目的关键是熟记各动植物类群的特征,并掌握动植物的分类知识,能灵活地对动植物进行分类。

17.【答案】原始生命 原始海洋 裸子植物 水生到陆生 简单到复杂 低等到高等

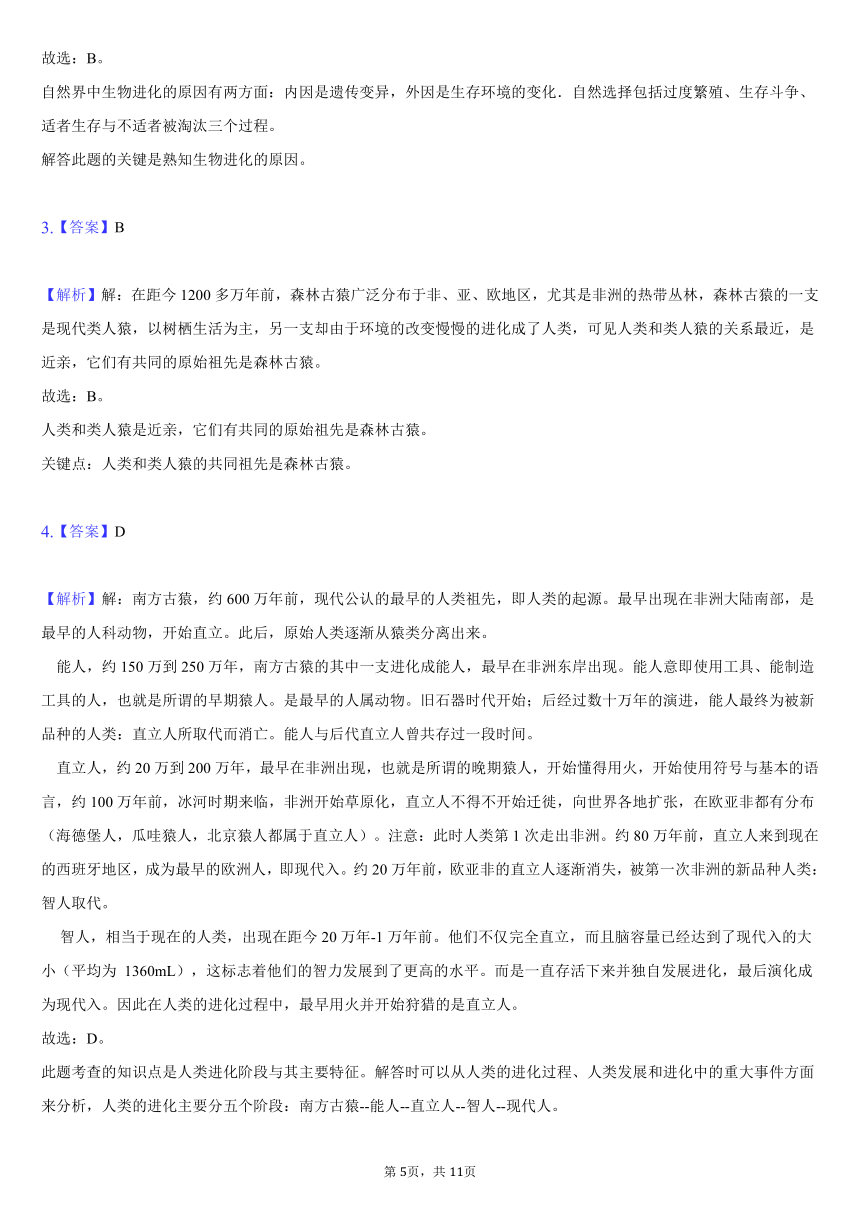

【解析】解:如图生物进化树:

(1)在原始海洋中,经过上万年后这些有机小分子长期累积并相互作用,形成了比较复杂的有机大分子物质,如原始的蛋白质、核酸等。这些物质并逐渐形成了与海水分离的原始界膜,构成了相对独立的体系。一旦这些物质拥有了个体增殖和新陈代谢也就意味产生了生命。所以原始海洋是生命诞生的摇篮。

A由于营养方式(或能否制造有机物)不同,进化成代表不同生物类群的两大主干。一部分进化为不能自养的单细胞动物,另一部分进化为含有叶绿体的单细胞藻类植物。在分类上,该进化树的两大主干代表的分类等级是植物界和动物界。

(2)由两幅图对比可知,A是原始生命,B是爬行类,C是裸子植物。

(3)从进化树可以看出生物进化的总体趋势是:生活环境由水生到陆生,结构由简单到复杂,分类地位由低等到高等的规律,不断进化和发展的。

故答案为:

(1)原始生命;原始海洋

(2)裸子植物

(3)水生到陆生;简单到复杂;低等到高等

植物的进化历程:原始藻类植物→原始苔藓植物和原始蕨类植物→原始的种子植物(包括原始裸子植物和原始被子植物);

无脊椎动物的进化历程:原始单细胞动物→原始腔肠动物动物→原始扁形动物动物→原始线形动物动物→原始环节动物→原始软体动物动物→原始节肢动物动物→原始棘皮动物动物;

脊椎动物的进化历程:古代鱼类→古代两栖类→古代爬行类→古代鸟类、哺乳类。

此题主要考查的是生物的进化,这部分知识是重点,在考试中经常出现,要注意熟练掌握和应用。

18.【答案】生产者 5 水稻→蚱蜢→青蛙→蛇→鹰(水稻→蚱蜢→鸟类→蛇→鹰) 分解 非生物

【解析】解:(1)水稻是能利用简单的无机物合成有机物的自养生物。能够通过光合作用把太阳能转化为化学能,把无机物转化为有机物不仅供给自身的发育生长,也为其他生物提供物质和能量,在生态系统中居于最重要地位--生产者。

(2)、(3)生产者和消费者之间,主要是吃与被吃的关系,这样就形成了食物链.一个生态系统中,往往有很多条食物链,它们彼此交错连接,形成了食物网.计算食物网中食物链的条数,从生产者开始先算有有几个分支,再分别算出每个分支有几条,最后算出每个分支的条数和.如:水稻→田鼠→蛇→猫头鹰、水稻→田鼠→猫头鹰;水稻→鸟类→蛇→猫头鹰;水稻→蝗虫→青蛙→蛇→猫头鹰、水稻→蝗虫→鸟类→蛇→猫头鹰,该食物网由5条食物链构成。该生态系统中最长的一条食物链可以表示为:“水稻→蝗虫→青蛙→蛇→猫头鹰”或者“水稻→蝗虫→鸟类→蛇→猫头鹰”。

(4)生态系统由生物部分和非生物部分组成.生物部分包括生产者、消费者、分解者;非生物部分包括阳光、空气和水等.图中水稻是生态系统中的生产者,动物是生态系统中的消费者,因此该生态系统中未体现出分解者(或细菌、真菌)和非生物部分(或阳光、空气和水等)。

故答案为:(1)生产者。

(2)5。

(3)水稻→蚱蜢→青蛙→蛇→鹰(水稻→蚱蜢→鸟类→蛇→鹰)。

(4)分解;非生物。

(1)生态系统的组成包括非生物部分和生物部分.非生物部分有阳光、空气、水、温度、土壤(泥沙)等;生物部分包括生产者(绿色植物)、消费者(动物)、分解者(细菌和真菌).

(2)食物链反映的是生产者与消费者之间吃与被吃这种关系的,所以食物链中不应该出现分解者.食物链的正确写法是:生产者→初级消费者→次级消费者…注意起始点是生产者.

(3)生态系统中各种生物的数量和所占的比例总是维持在相对稳定的,生态系统具有一定的自动调节能力,据此解答.

此题的综合性较强,需要灵活运用所学知识仔细认真逐题进行解答.

第2页,共3页

第1页,共3页

注意:本试卷包含Ⅰ、Ⅱ两卷。第Ⅰ卷为选择题,所有答案必须用2B铅笔涂在答题卡中相应的位置。第Ⅱ卷为非选择题,所有答案必须填在答题卷的相应位置。答案写在试卷上均无效,不予记分。

一、选择题(本大题共15小题,共30.0分)

在生物进化的历程中,最先从水中登陆的动物是( )

A. 鱼类 B. 两栖动物 C. 节肢动物 D. 爬行动物

自然界中生物进化是外因和内因共同作用的结果,生物进化的内因是( )

A. 过度繁殖 B. 遗传和变异 C. 生存斗争 D. 定向变异

人类和现代类人猿的共同祖先是( )

A. 南方古猿 B. 森林古猿 C. 类人猿 D. 长臂猿

在人类进化的历程中,最早用火并开始狩猎的是( )

A. 能人 B. 南方古猿 C. 智人 D. 直立人

人类祖先与猿分界的重要标志是( )

A. 两足直立行走 B. 会使用天然工具

C. 会制造工具 D. 具有语言

生物分类的各种等级中,表示生物之间亲缘关系最近的是( )

A. 纲 B. 科 C. 属 D. 种

下列关于脊椎动物的叙述,错误的是( )

A. 鱼、青蛙和蛇都属于脊椎动物

B. 脊椎动物体内有脊椎骨组成的脊柱

C. 脊椎动物都用肺呼吸

D. 脊椎动物中的鸟类和哺乳类体温恒定

苔藓植物和蕨类植物都生活在阴湿环境中,这两类植物间的主要区别是( )

A. 苔藓类由孢子繁殖,而蕨类由种子繁殖

B. 苔藓是自养生物,而蕨类是异养生物

C. 苔藓类没有发育完善的输导组织,而蕨类具有真正的根、茎、叶

D. 苔藓类主要生长在潮湿处,而蕨类则常生长在水中

地球环境中最具有生物多样性的地区是( )

A. 沙漠 B. 热带雨林 C. 大草原 D. 农田

活动的骨连结叫作关节,关节在运动中起到的是( )

A. 杠杆作用 B. 支点作用 C. 连结作用 D. 固定作用

一般来说,一组肌肉的两端至少要附着在( )

A. 一块骨上 B. 两块骨上 C. 三块骨上 D. 四块骨上

人在完全放松时,肱二头肌、肱三头肌的状态分别是( )

A. 收缩、收缩 B. 收缩、舒张 C. 舒张、舒张 D. 舒张、收缩

动物的运动方式各种各样,动物运动的目的是为了( )

A. 获得食物 B. 占据生存空间 C. 逃避敌害 D. 上述全对

一个生态系统的组成成分包括( )

A. 所有植物及其环境 B. 所有动物及其环境

C. 所有植物和动物 D. 所有生物及其环境

有毒物质会通过食物链富集.在河水、浮游生物、鱼、鸭中,有毒物质含量最多的是( )

A. 河水 B. 浮游生物 C. 鱼 D. 鸭

二、简答题(本大题共3小题,共20.0分)

如图分别表示5种不同种类的生物和简单的生物分类表,请分析分类表的分类方式和不同生物的结构特点,找到每个数字对应的生物名称。

A.油松;B.玉米;C.病毒;D.蜗牛;E.鲤鱼。

(1)______;(2)______;(3)______;(4)______;(5)______。

如图是动植物进化的大致历程。

(1)进化树的树根A处表示 ______,它生活在 ______中,后来才进化成代表不同生物类群的两大主干。

(2)图中C表示的是 ______。

(3)从进化树可以看出生物进化的总体趋势是:生活环境由 ______,结构由 ______,分类地位由 ______的规律,不断进化和发展的。

、

如图为某农田生态系统的食物网结构示意图,请辨识和分析图示,回答下列问题。

(1)春季,农民通过播种育秧种植水稻,水稻在该生态系统中处于 ______的地位。

(2)该生态系统中的食物网由 ______条食物链构成。

(3)该生态系统中最长的一条食物链可以表示为(写出一条即可) ______。

(4)除图中已经出现的成分外,该生态系统的成分还应该包括 ______者和 ______成分。

答案和解析

1.【答案】B

【解析】解:如图生命树:

可见,脊椎动物的进化历程:原始鱼类→原始两栖类→原始爬行类→原始鸟类、哺乳类。鱼类终生生活在水中。两栖动物幼体生活在水中,用鳃呼吸,成体有时生活在陆地上,有时生活在水中,用肺呼吸,皮肤辅助;爬行动物、鸟类、哺乳动物,大多生活在地上。动物进化历程中,最先从水中登陆的脊椎动物是两栖动物。

故选:B。

两栖动物幼体生活在水中,用鳃呼吸,成体有时生活在陆地上,有时生活在水中,用肺呼吸,皮肤辅助呼吸.是由水生向陆生过渡的类群.

两栖动物的出现代表了从水生到陆生的过渡期.既有适应陆地生活的新的性状,又有从鱼类祖先继承下来的适应水生生活的性状.

2.【答案】B

【解析】解:生物物在繁衍的过程中,会不断地产生变异,其中的许多变异是能够遗传的,是适应环境的有利变异,这些不断发生的变异是生物进化的基础。然后过度繁殖为自然选择提供了动力,以生存斗争为手段,达到适者(有利变异)生存与不适者(不利变异)被淘汰的结果。自然选择使不断变化的生物适应于不断变化的环境。因此遗传和变异为生物进化提供原始的材料,是自然选择的基础,是生物进化的内因,生存环境的变化是生物进化的外因。

故选:B。

自然界中生物进化的原因有两方面:内因是遗传变异,外因是生存环境的变化.自然选择包括过度繁殖、生存斗争、适者生存与不适者被淘汰三个过程。

解答此题的关键是熟知生物进化的原因。

3.【答案】B

【解析】解:在距今1200多万年前,森林古猿广泛分布于非、亚、欧地区,尤其是非洲的热带丛林,森林古猿的一支是现代类人猿,以树栖生活为主,另一支却由于环境的改变慢慢的进化成了人类,可见人类和类人猿的关系最近,是近亲,它们有共同的原始祖先是森林古猿。

故选:B。

人类和类人猿是近亲,它们有共同的原始祖先是森林古猿。

关键点:人类和类人猿的共同祖先是森林古猿。

4.【答案】D

【解析】解:南方古猿,约600万年前,现代公认的最早的人类祖先,即人类的起源。最早出现在非洲大陆南部,是最早的人科动物,开始直立。此后,原始人类逐渐从猿类分离出来。

能人,约150万到250万年,南方古猿的其中一支进化成能人,最早在非洲东岸出现。能人意即使用工具、能制造工具的人,也就是所谓的早期猿人。是最早的人属动物。旧石器时代开始;后经过数十万年的演进,能人最终为被新品种的人类:直立人所取代而消亡。能人与后代直立人曾共存过一段时间。

直立人,约20万到200万年,最早在非洲出现,也就是所谓的晚期猿人,开始懂得用火,开始使用符号与基本的语言,约100万年前,冰河时期来临,非洲开始草原化,直立人不得不开始迁徙,向世界各地扩张,在欧亚非都有分布(海德堡人,瓜哇猿人,北京猿人都属于直立人)。注意:此时人类第1次走出非洲。约80万年前,直立人来到现在的西班牙地区,成为最早的欧洲人,即现代入。约20万年前,欧亚非的直立人逐渐消失,被第一次非洲的新品种人类:智人取代。

智人,相当于现在的人类,出现在距今20万年-1万年前。他们不仅完全直立,而且脑容量已经达到了现代入的大小(平均为 1360mL),这标志着他们的智力发展到了更高的水平。而是一直存活下来并独自发展进化,最后演化成为现代入。因此在人类的进化过程中,最早用火并开始狩猎的是直立人。

故选:D。

此题考查的知识点是人类进化阶段与其主要特征。解答时可以从人类的进化过程、人类发展和进化中的重大事件方面来分析,人类的进化主要分五个阶段:南方古猿--能人--直立人--智人--现代人。

解答此类题目的关键是结合人类进化的历程了解在人类进化的各个阶段的特点,明确最早用火并开始狩猎的是直立人。

5.【答案】A

【解析】解:人类和现代类人猿的共同祖先是森林古猿,现代类人猿包括:大猩猩、黑猩猩、长臂猿和猩猩。在人类发展和进化中的重大事件有:直立行走--制造和使用工具--大脑进一步发达--语言的产生。直立行走是进化发展的基础,直立行走是人类脱离森林束缚,开拓新家园的标志,是使用工具制造工具的基础。恩格斯曾指出,直立行走是从猿到人转变过程中“具有决定意义的一步”。古猿的直立行走造成了前后肢的分工,直立行走使古人类能够将前肢解放出来,使用工具。前肢所从事的活动越来越多,上肢更加灵巧。

故选:A。

此题考查的知识点是人类进化中最有决定意义的阶段,解答时可以从人类进化的过程、直立行走的意义方面来切入。

解答此类题目的关键是理解直立行走意义。

6.【答案】D

【解析】解:生物学家根据生物之间的相似程度,把它们分成不同的等级,生物的分类单位从大到小依次以界、门、纲、目、科、属、种,生物所属的等级越大,生物之间的亲缘关系越远,生物所属的等级越小,生物的亲缘关系越近。界是最大的单位,种是最基本的分类单位,同种的生物亲缘关系是最密切的。可见D正确。

故选:D。

为了弄清生物之间的亲缘关系,我们把生物分成不同的等级,据此答题。

关键点:生物所属的等级越大,生物之间的亲缘关系越远,生物所属的等级越小,生物的亲缘关系越近。

7.【答案】C

【解析】解:A、鱼、青蛙和蛇的体内都有脊椎骨构成的脊柱,都属于脊椎动物,A正确;

B、脊椎动物体内有脊椎骨组成的脊柱,B正确;

C、脊椎动物中的鱼类用鳃呼吸,C错误;

D、脊椎动物中鸟类和哺乳动物,它们的体表大都被毛(羽毛),循环路线有体循环和肺循环,体内有良好的产热和散热的结构,所以能维持正常的体温,为恒温动物,D正确。

故选:C。

根据动物体内有无脊柱可以把动物分为脊椎动物和无脊椎动物。脊椎动物的体内有脊柱,包括鱼类、两栖类、爬行类、鸟类和哺乳类。无脊椎动物的体内没有脊柱,包括腔肠动物、扁形动物、线形动物、软体动物、环节动物和节肢动物等,据此解答。

解答此类题目的关键是知道脊椎动物和无脊椎动物的特点以及类群。

8.【答案】C

【解析】解:苔藓植物生活在阴湿的环境中,没有真正的根,因此无法支持很高的地上部分,虽然有了茎和叶,但茎、叶内无输导组织,不能为植株输送大量的营养物质供其利用,所以苔藓植物不能长得很高大。蕨类植物也生活在阴湿的环境中,有了根、茎、叶的分化,并且内有输导组织,能为植株输送大量的营养物质供植物生长利用,因此蕨类植物比苔藓植物长的高大。

故选:C

此题考查的是苔藓植物和蕨类植物的主要特征,据此答题。

主要从根、茎、叶上区别,其次就是内部是否有输导组织。

9.【答案】B

【解析】解:A、沙漠生态系统主要分布在亚热带和温带极端干燥少雨的地区,降水极少土壤中营养物质比较贫乏,因此生物种类和数量都较少,故不符合题意。

B、热带雨林生态系统,降雨量高,气候稳定,由于阳光充足,因些整年基本上都很热,同时助长了不同种类的植物。因此动植物种类繁多。是地球环境中最具有生物多样性的地区,故符合题意。

C、草原生态系统分布在干旱地区,这里年降雨量很少。与热带雨林生态系统相比,草原生态系统的动植物种类要少得多,故不符合题意。

D、农田生态系统是人工建立的生态系统,其主要特点是人的作用非常关键,人们种植的各种农作物是这一生态系统的主要生物。农田中的动植物种类较少,群落的结构单一。故不符合题意。

故选:B。

生物圈是地球上所有生物与其生存的环境形成的一个统一整体,包括森林生态系统、海洋生态系统、农田生态系统、草原生态系统、淡水生态系统、湿地生态系统、城市生态系统等等,是最大的生态系统。据此解答。

掌握各生态系统的类型及主要特点。明确热带雨林生态是最具有生物多样性的地区。

10.【答案】B

【解析】解:关节是指骨与骨之间能够活动的连接,由关节面、关节囊和关节腔三部分组成。骨骼肌包括中间较粗的肌腹和两端较细的肌腱,同一块骨骼肌的两端跨过关节分别固定在两块不同的骨上。骨骼肌有受刺激而收缩的特性,当骨骼肌收缩受神经传来的刺激收缩时,就会牵动着它所附着的骨,绕着关节活动,于是躯体就产生了运动。因此,关节在运动中起着支点的作用。

故选:B。

在运动中,神经系统起调节作用,骨起杠杆的作用,关节起支点作用,骨骼肌起动力作用。

解答此题的关键是熟记骨、关节、骨骼肌的协调配合及其之间关系。

11.【答案】B

【解析】解:骨骼肌包括中间较粗的肌腹和两端较细的肌腱(乳白色),同一块骨骼肌的两端跨过关节分别固定在两块不同的骨上。骨骼肌有受刺激而收缩的特性,当骨骼肌受神经传来的兴奋刺激收缩时,就会牵动着它所附着的骨,绕着关节活动,于是躯体就产生了运动,可见B正确。

故选:B。

任何一个动作都不是由一块骨骼肌单独完成的。而是多块肌肉,在神经系统的调节下协同完成的。

人体完成一个运动都要有神经系统的调节,有骨、骨骼肌、关节的共同参与,多组肌肉的协调作用,才能完成。

12.【答案】C

【解析】解:骨骼肌受神经刺激后有收缩的特性。同一块骨骼肌的两端跨过关节分别固定在两块不同的骨上。骨骼肌有受刺激收缩的特性,骨骼肌只能收缩牵拉骨而不能将骨推开,因此一个动作的完成总是由两组肌肉相互配合活动,共同完成的。

例如屈肘时,肱二头肌收缩,肱三头肌舒张,伸肘时,肱三头肌收缩,肱二头肌舒张。完全放松时,肱二头肌和肱三头肌都舒张,因此感觉比较轻松。

故选:C。

人体完成一个运动都要有神经系统的调节,有骨、骨骼肌、关节的共同参与,多组肌肉的协调作用,才能完成。

明确骨骼肌的组成、屈肘动作、伸肘动作的产生和骨骼肌在运动中的协作关系是解题的关键。

13.【答案】D

【解析】解:生活在不同环境中的动物,其运动方式有所不同,如如昆虫能靠翅的快速振动飞行,如草履虫依靠纤毛的摆动在水中旋转前进等。动物通过运动比较迅速地改变自身的空间位置,以利于寻找食物、有利于动物寻找配偶,有利于逃避敌害和繁衍种族,动物的运动对动物的自身生存和繁衍后代有着十分重要的意义。

故选:D。

动物因种类不同,生存环境各异,其运动方式也大相径庭,动物运动的方式多种多样,主要有飞行如鸟类、奔跑、跳跃、行走、爬行、蠕动如蚯蚓、游泳等方式。动物的运动的意义有利于个体生存、繁衍后代。

自然界中的动物多种多样,运动是动物的重要特征,不同的动物借助不同的结构进行运动。

14.【答案】D

【解析】解:生态系统是指在一定地域内生物与环境形成的统一的整体。生态系统的组成包括非生物部分和生物部分。非生物部分有阳光、空气、水、温度、土壤(泥沙)等;生物部分包括生产者、消费者、分解者。

故选:D。

生态系统的组成包括非生物部分和生物部分。非生物部分有阳光、空气、水、温度、土壤(泥沙)等;生物部分包括生产者(绿色植物)、消费者(动物)、分解者(细菌和真菌)。

理解掌握生态系统的概念及组成是解题的关键。

15.【答案】D

【解析】解:生物富集作用是指环境中一些有害物质(如重金属、化学农药等),通过食物链在生物体内不断积累的过程。因为这些有害物质化学性质稳定,在生物体内是难以分解、无法排出的,所以随着营养级的升高而不断积累,危害最大的是这一食物链的最高级消费者。在食物链“浮游生物(植物)→鱼→鸭”中,鸭的营养级最高,它体内有毒物质含量最多。

故选:D。

解此题考查的是生物富集作用.生物富集作用是指环境中一些有害物质(如重金属、化学农药等),通过食物链在生物体内不断积累的过程.

解此题的关键是理解生物富集作用的概念.如果弄清了概念,此题是比较容易解决的.此类题是考试必考题.

16.【答案】C病毒 D蜗牛 E鲤鱼 A油松 B玉米

【解析】解:(一)除病毒外,生物都是由细胞构成的。因此(1)是无细胞结构的C病毒。

(二)根据动物体内有无脊柱,把动物分成脊椎动物和无脊椎动物。腔肠动物、扁形动物、环节动物、节肢动物、线形动物身体中无脊柱,是无脊椎动物;鱼类、两栖类、爬行类、鸟类、哺乳类等的体内有脊柱,属于脊椎动物。D蜗牛属于软体动物,是无脊椎动物,因此(2)是蜗牛。E鲤鱼属于鱼类,属于脊椎动物,因此(3)是鲤鱼。

(三)根据绿色植物的繁殖方式的不同一般把绿色植物分为孢子植物和种子植物两大类。孢子植物包括藻类植物、苔藓植物和蕨类植物;种子植物包括裸子植物和被子植物,裸子植物的种子无果皮包被着,裸露;被子植物的种子外面有果皮包被着,能形成果实。A油松属于裸子植物,种子外无果皮包被,因此(4)是油松。B玉米属于被子植物,种子外有果皮包被,因此(5)是玉米。

故答案为:(1)D蜗牛。

(2)D蜗牛。

(3)E鲤鱼。

(4)A油。

(5)B玉米。

生物的种类很多,我们要对其进行分类,识图结合分类索引表解答。

解答此类题目的关键是熟记各动植物类群的特征,并掌握动植物的分类知识,能灵活地对动植物进行分类。

17.【答案】原始生命 原始海洋 裸子植物 水生到陆生 简单到复杂 低等到高等

【解析】解:如图生物进化树:

(1)在原始海洋中,经过上万年后这些有机小分子长期累积并相互作用,形成了比较复杂的有机大分子物质,如原始的蛋白质、核酸等。这些物质并逐渐形成了与海水分离的原始界膜,构成了相对独立的体系。一旦这些物质拥有了个体增殖和新陈代谢也就意味产生了生命。所以原始海洋是生命诞生的摇篮。

A由于营养方式(或能否制造有机物)不同,进化成代表不同生物类群的两大主干。一部分进化为不能自养的单细胞动物,另一部分进化为含有叶绿体的单细胞藻类植物。在分类上,该进化树的两大主干代表的分类等级是植物界和动物界。

(2)由两幅图对比可知,A是原始生命,B是爬行类,C是裸子植物。

(3)从进化树可以看出生物进化的总体趋势是:生活环境由水生到陆生,结构由简单到复杂,分类地位由低等到高等的规律,不断进化和发展的。

故答案为:

(1)原始生命;原始海洋

(2)裸子植物

(3)水生到陆生;简单到复杂;低等到高等

植物的进化历程:原始藻类植物→原始苔藓植物和原始蕨类植物→原始的种子植物(包括原始裸子植物和原始被子植物);

无脊椎动物的进化历程:原始单细胞动物→原始腔肠动物动物→原始扁形动物动物→原始线形动物动物→原始环节动物→原始软体动物动物→原始节肢动物动物→原始棘皮动物动物;

脊椎动物的进化历程:古代鱼类→古代两栖类→古代爬行类→古代鸟类、哺乳类。

此题主要考查的是生物的进化,这部分知识是重点,在考试中经常出现,要注意熟练掌握和应用。

18.【答案】生产者 5 水稻→蚱蜢→青蛙→蛇→鹰(水稻→蚱蜢→鸟类→蛇→鹰) 分解 非生物

【解析】解:(1)水稻是能利用简单的无机物合成有机物的自养生物。能够通过光合作用把太阳能转化为化学能,把无机物转化为有机物不仅供给自身的发育生长,也为其他生物提供物质和能量,在生态系统中居于最重要地位--生产者。

(2)、(3)生产者和消费者之间,主要是吃与被吃的关系,这样就形成了食物链.一个生态系统中,往往有很多条食物链,它们彼此交错连接,形成了食物网.计算食物网中食物链的条数,从生产者开始先算有有几个分支,再分别算出每个分支有几条,最后算出每个分支的条数和.如:水稻→田鼠→蛇→猫头鹰、水稻→田鼠→猫头鹰;水稻→鸟类→蛇→猫头鹰;水稻→蝗虫→青蛙→蛇→猫头鹰、水稻→蝗虫→鸟类→蛇→猫头鹰,该食物网由5条食物链构成。该生态系统中最长的一条食物链可以表示为:“水稻→蝗虫→青蛙→蛇→猫头鹰”或者“水稻→蝗虫→鸟类→蛇→猫头鹰”。

(4)生态系统由生物部分和非生物部分组成.生物部分包括生产者、消费者、分解者;非生物部分包括阳光、空气和水等.图中水稻是生态系统中的生产者,动物是生态系统中的消费者,因此该生态系统中未体现出分解者(或细菌、真菌)和非生物部分(或阳光、空气和水等)。

故答案为:(1)生产者。

(2)5。

(3)水稻→蚱蜢→青蛙→蛇→鹰(水稻→蚱蜢→鸟类→蛇→鹰)。

(4)分解;非生物。

(1)生态系统的组成包括非生物部分和生物部分.非生物部分有阳光、空气、水、温度、土壤(泥沙)等;生物部分包括生产者(绿色植物)、消费者(动物)、分解者(细菌和真菌).

(2)食物链反映的是生产者与消费者之间吃与被吃这种关系的,所以食物链中不应该出现分解者.食物链的正确写法是:生产者→初级消费者→次级消费者…注意起始点是生产者.

(3)生态系统中各种生物的数量和所占的比例总是维持在相对稳定的,生态系统具有一定的自动调节能力,据此解答.

此题的综合性较强,需要灵活运用所学知识仔细认真逐题进行解答.

第2页,共3页

第1页,共3页

同课章节目录